ЗИМБА́БВЕ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

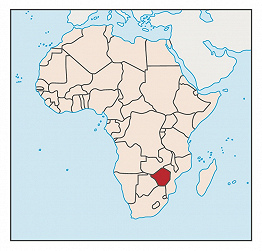

ЗИМБА́БВЕ (Zimbabwe), Республика Зимбабве (Republic of Zimbabwe).

Общие сведения

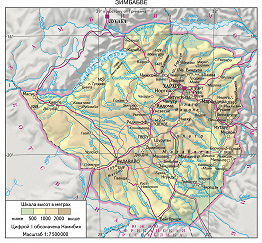

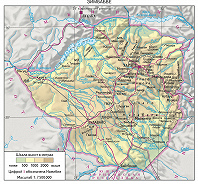

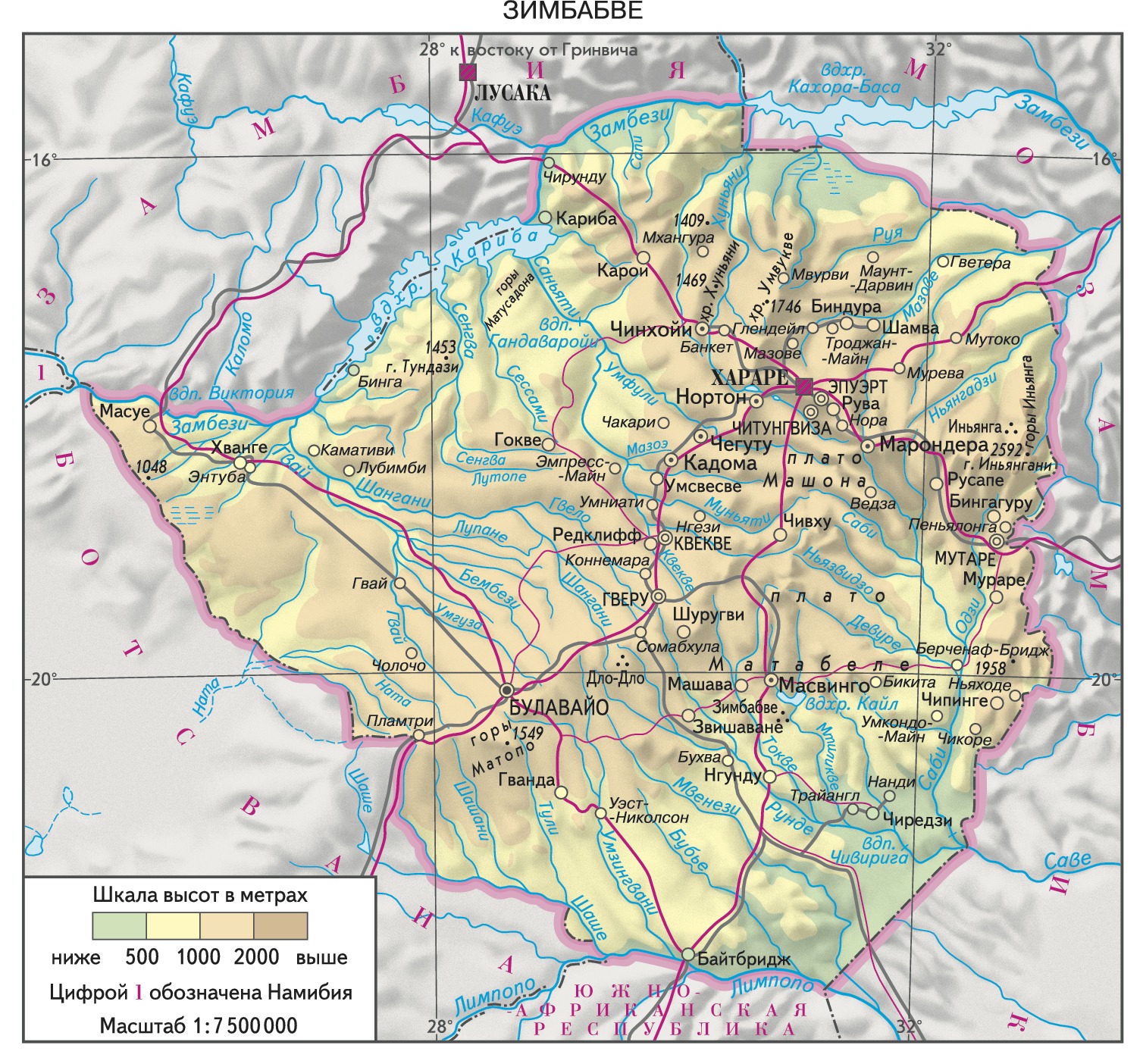

З. – государство на юге Африки. Граничит на северо-востоке и востоке с Мозамбиком, на юге с ЮАР, на западе с Ботсваной, на северо-западе с Замбией. Пл. 390,8 тыс. км2. Нас. 12,4 млн. чел. (2007). Столица – Хараре. Офиц. языки – английский, шона, ндебеле. Денежная единица – зимбабвийский доллар. Адм.-терр. деление: 8 провинций и 2 города со статусом провинций.

З. – чл. ООН (1980), ОАЕ (1980), АС (2002), Общего рынка Вост. и Юж. Африки (КОМЕСА; 1994), Сообщества развития Юга Африки (САДК; 1992), МБРР (1980), МВФ (1980), ВТО (1995).

Государственный строй

З. – унитарное гос-во. Конституция принята 18.4.1980. Форма правления – президентская республика.

Глава государства и правительства – президент, избирается всенародно на 5 лет (число переизбраний не ограничено).

Высший законодат. орган – двухпалатный парламент. Состоит из Национальной ассамблеи (210 депутатов избираются прямым голосованием, по одному от каждого избирательного округа) и Сената (93 члена – по 6 избираются от каждой из 10 провинций, 18 – из состава Совета традиционных вождей, 5 сенаторов назначаются президентом, 10 губернаторов провинций входят по должности).

Исполнит. власть осуществляет правительство во главе с президентом.

Ведущие политич. партии З.: Афр. нац. союз Зимбабве – Патриотич. фронт, Афр. нац. союз Зимбабве – Ндонга, Движение за демократич. перемены и др.

Природа

Рельеф

Св. 1/2 территории расположено на выс. 1000–1500 м. С северо-востока на юго-запад протягиваются обширные цокольные плато Машона и Матабеле. Поверхность более высокого плато Машона на востоке и на севере осложнена глыбовыми низкогорьями и среднегорьями Хуньяни (1469 м), Умвукве (1746 м), Иньянга (гора Иньянгани, 2592 м, – высшая точка З.) и др. На севере и юге цокольные плато ступенчато понижаются к высоким пластовым песчаным равнинам среднего течения р. Замбези и междуречья Лимпопо и Саби. Небольшие участки пластовых равнин распространены и на западе страны.

| Административно-территориальное деление (2007) | |||

| Административная единица | Площадь, тыс. км2 | Население, тыс. чел. | Административный центр |

| Восточный Машоналенд | 32,2 | 1193,1 | Марондера |

| Западный Машоналенд | 57,4 | 1303,1 | Чинхойи |

| Маникаленд | 36,4 | 1602,2 | Мутаре |

| Масвинго | 56,6 | 1362,6 | Масвинго |

| Мидлендс | 49,2 | 1546,8 | Гверу |

| Северный Матабелеленд | 75 | 735,9 | Хванге |

| Центральный Машоналенд | 28,4 | 1091,7 | Биндура |

| Южный Матабелеленд | 54,2 | 682,2 | Гванда |

| г. Булавайо | 0,5 | 713,3 | |

| г. Хараре | 0,9 | 2167,9 | |

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория З. находится в юж. части докембрийской Африканской платформы, гл. обр. в пределах архейского кратона Зимбабве. Осн. часть кратона представляет собой позднеархейскую гранит-зеленокаменную область, древнейшее ядро которой образовано гнейсами тоналитового состава (возраст св. 3,5 млрд. лет) и фрагментами древних зеленокаменных поясов, прорванных гранитами (3,35 млрд. лет). Более молодые зеленокаменные пояса (2,8 и 2,7 млрд. лет) сложены базальтами, коматиитами, андезитами, хлорит-серицитовыми сланцами, граувакками, кварцитами и перекрыты обломочными породами (2,67 млрд. лет). Развиты позднеархейские граниты. Кратон пересечён магматич. массивом Великая Дайка сев.-вост. простирания. На юге на него надвинут субширотный гранулито-гнейсовый пояс Лимпопо [неоднократный метаморфизм и деформации ок. 3,35 и 2,6 млрд. лет назад (гл. деформации), 2 млрд. лет назад]. На севере и востоке архейский кратон ограничен полиметаморфич. поясами Замбези и Мозамбикским, сложенными раннедокембрийскими образованиями, в т. ч. протерозойскими офиолитами (фрагментами древней океанич. коры), переработанными в эпоху панафриканского тектогенеза (ок. 550 млн. лет назад). Вдоль поясов Замбези и Лимпопо развиты поля пегматитов (возраст 1,1 млрд. лет). Докембрийский платформенный чехол имеется на востоке (вулканогенно-осадочные породы нижнего протерозоя, пронизанные многочисл. дайками и силлами долеритов) и на северо-западе З. (терригенные красноцветные отложения верхнего протерозоя).

Грабены Лимпопо и Замбези и заходящая с запада на территорию З. вост. окраина синеклизы Калахари заполнены конгломератами, песчаниками, древними ледниковыми отложениями (тиллитами), углями, алевролитами и базальтами комплекса Кару (верхний карбон – нижняя юра). Комплекс Кару перекрыт кайнозойскими континентальными отложениями группы Калахари. Кимберлитовые трубки мелового возраста локализуются в зап. части кратона Зимбабве. Широко распространены неоген-четвертичные латеритные коры выветривания.

Важнейшие полезные ископаемые З. – руды хрома, металлов платиновой группы, золота и железа. По запасам хромовых руд З. занимает 3-е место в мире (2005), основная их часть сосредоточена в месторождениях Великой Дайки; по запасам металлов платиновой группы – 3-е место (2005), гл. месторождения – Мимоса, Нгези, Унки (близ Гверу). Месторождения золота многочисленны (неск. тысяч), приурочены к архейским зеленокаменным поясам и гранитогнейсам. Месторождения железных руд – метаморфогенные (Бухва, Квекве и др.) и магматогенные (Чишанья и др.). Имеются месторождения медных руд [стратиформные; Шамрок, Умкондо, Коппер-Куин, Коппер-Кинг, Мхангура (с серебром) и др.], медно-никелевых руд [магматические, приуроченные к интрузиям основного и ультраосновного состава в зеленокаменных поясах; Шангани, Троджан (с кобальтом), Эмпресс и др.], никеленосные коры выветривания по породам Великой Дайки, месторождения руд тантала и др. редких металлов (пегматитовые; Бикита на юго-востоке, Бенсон на северо-востоке и др.), бокситов (в районе оз. Коннемара), углей (осн. угленосный бассейн Хванге – Энтуба и месторождение Лубимби на северо-западе), алмазов (Мурова близ Звишаване, Чолочо близ Булавайо). Также известны месторождения изумруда, аметиста, апатита, графита, корунда, кианита, асбеста, магнезита, пирита, барита, флюорита, полевого шпата, мусковита, природных строит. материалов.

Климат

Сев. часть З. расположена в пределах субэкваториального климатич. пояса, южная – в пределах тропического. Чётко выражена сезонность климатич. условий: с ноября по март длится тёплый и дождливый сезон, с апреля по июль – относительно прохладный и сухой, с августа по ноябрь – жаркий и сухой. Ср. темп-ры самого тёплого месяца (ноября) составляют от 21 °C на плато до 27 °С на равнинах; самого прохладного (июня) – от 13 до 17 °С. В горах темп-ры существенно ниже, зимой часто бывают заморозки. Перед наступлением дождливого сезона темп-ры достигают максимума и иногда превышают 40 °С. В среднем в З. выпадает ок. 650 мм осадков в год: от св. 2000 мм на склонах гор в вост. части до 400 мм и менее на юге страны. Во время смены дождливого и сухого сезонов нередки сильные ветры и грозовые ливни с градом. На всей территории страны возможны засухи, наиболее сильные в юж. и зап. частях.

Внутренние воды

Речная сеть довольно густая. Б. ч. территории принадлежит бассейнам рек Замбези и Лимпопо. Гл. водораздел между этими бассейнами проходит по плато Матабеле и Машона. Вдоль сев.-зап. границы страны протекает р. Замбези, принимая притоки Саньяти, Гвай и др.; вдоль юж. границы – Лимпопо с притоками Умзингвани, Шаше и др. Юго-вост. часть страны относится к бассейну р. Саби, впадающей в Индийский ок.; западная – к бассейну внутр. стока с крупнейшей р. Ната, впадающей за пределами З. в низины Макгадикгади.

Реки б. ч. порожистые, преим. маловодные (особенно на западе и юго-западе) и почти полностью пересыхающие в сухой сезон. Много водопадов, в т. ч. водопад Виктория на р. Замбези (частично в пределах З.). Судоходство возможно только на отд. участках Замбези и Лимпопо. Сток мн. рек зарегулирован. На р. Замбези – юж. часть водохранилища Кариба, одного из крупнейших в мире. Для нужд ирригации на р. Мтиликве (бассейн р. Саби) создано водохранилище Кайл (1,3 км3) – одно из крупнейших в Зимбабве.

Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 12,26 км3, в т. ч. 11,26 км3 – ресурсы поверхностных вод. Для хозяйств. нужд ежегодно используется св. 2600 млн. м3 воды, б. ч. которой (85%) расходуется на нужды с. х-ва (общая пл. орошаемых земель 174 тыс. га), 10% – на коммунально-бытовое водоснабжение, 5% потребляют пром. предприятия. Запасы подземных вод невелики, сосредоточены в юж. и зап. частях страны.

Почвы, растительный и животный мир

Для б. ч. территории характерны красно-бурые почвы, на плато Машона преобладают красно-коричневые почвы, в долине р. Замбези сформировались аллювиальные почвы.

Леса, редколесья и саванны занимают до 45% территории страны. Одной из гл. экологич. проблем З. является обезлесение, темпы которого составляют 1,7% в год. Осн. причины сведения лесов – расширение с.-х. угодий и сбор древесины на топливо.

На плато Машона наиболее распространены сухие редкостойные леса миомбо с преобладанием брахистегий, чередующиеся с участками злаковников. Для более низких участков плато характерны редколесья мопане, хорошо переносящие пожары в сухой сезон. В долине р. Замбези развиты затопляемые саванны. Плато Матабеле занимают кустарниковые саванны, сменяющиеся на широте г. Булавайо древесными саваннами с деревьями (в осн. терминалия) выс. более 6 метров и хорошо развитым травяным покровом (гиппарения). К югу в растит. покрове большую роль играют разл. виды акаций. На западе страны произрастают сухие листопадные леса из родезийского тикового дерева. На вост. склонах гор Иньянга сохранились реликтовые влажные вечнозелёные леса; для вершин характерны горные луга и вересковые пустоши.

В составе флоры св. 4500 видов сосудистых растений. Наибольшим разнообразием и степенью эндемизма флоры отличаются горные районы вост. части страны.

Известно св. 220 видов млекопитающих, среди которых наиболее разнообразны рукокрылые, грызуны, хищные и парнокопытные. Достаточно высока и стабильна численность африканского слона (св. 66 тыс. особей), жирафа, бурчелловой зебры, разнообразных антилоп, пятнистой гиены, льва и др. Популяции африканского буйвола и гиеновидной собаки имеют тенденцию к сокращению. Под особой охраной находятся степной ящер, белый и чёрный носороги, орикс, гепард, земляной волк и др. Из птиц (св. 660 видов) наибольшим количеством видов отличаются славковые, ржанковые, вьюрковые ткачики и др. В составе фауны пресмыкающихся 180 видов, в т. ч. находящийся под охраной иероглифовый питон. Промысловое значение имеет нильский крокодил. Сев. часть страны заражена мухой цеце.

Для защиты животного и растительного мира создан ряд охраняемых природных территорий, занимающих ок. 10% пл. З.; наиболее крупные нац. парки – Гона-ре-Жоу, Уанки, Мана-Пулс, Матусадона и др. В список Всемирного наследия включены водно-болотные угодья нац. парка Мана-Пулс, резерватов Сапи и Чеворе, а также нац. парк Виктория-Фолс (в т. ч. принадлежащая З. часть водопада Виктория).

Население

Большую часть населения З. (97,9%) составляют народы банту (2007, оценка), из них: шона – 68,6%, ндебеле – 12,3%, лози – 1,2%, педи – 1,2%, зулу – 1,1%, тонга – 1,1%, венда – 1%, тсвана – 0,8%, свази – 0,5%, яо – 0,4%, макуа – 0,3%, бемба – 0,2%. Среди остальных: африканеры (0,3%), гуджаратцы (0,2%), греки (0,1%), евреи (0,1%), португальцы (0,1%).

Низкий естеств. прирост населения (0,6% в 2007; 3,2% в кон. 1970-х гг.) обусловлен эпидемией СПИДа (ок. 20% нас. в возрасте 15–54 лет ВИЧ-инфицированы). Рождаемость (27,7 на 1000 жит.) незначительно превышает смертность (21,8 на 1000 жит.). Показатель фертильности 3,1 ребёнка на 1 женщину; младенч. смертность 51 на 1000 живорождённых (2007). В возрастной структуре населения преобладают лица трудоспособного возраста (15–64 года) – 59,3%, доля молодёжи (до 15 лет) – 37,2%, лиц старше 65 лет – 3,5%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 39,5 года (мужчины – 40,6, женщины – 38,4 года). Соотношение мужчин и женщин примерно равное. Ср. плотность нас. 32,2 чел./км2. Гор. нас. ок. 32% (сер. 2000-х гг.). С кон. 1990-х гг. в связи с экономич. кризисом отмечается массовая миграция населения из сельской местности в города. Из-за экономич. и политич. нестабильности увеличивается отток населения в ЮАР и Ботсвану. Крупнейшие города (тыс. чел., 2007): Хараре 1607, Булавайо 713,3, Читунгвиза 352,2, Мутаре 193,6, Гверу 148,9. Экономически активное население, по оценкам, составляет ок. 4 млн. чел. (2006). В с. х-ве занято 66% работающих, в сфере услуг – 24%, в пром-сти – 10% (1996). Уровень безработицы ок. 80% (2005). Ок. 80% нас. проживает за чертой бедности (2004).

Религия

По данным на 2006, 50–60% населения З. – последователи афрохристианских синкретических культов; от 14 до 24% придерживаются местных традиц. верований; ок. 25% – христиане; мусульмане-сунниты (ханифиты и шафииты), а также исмаилиты, индуисты и иудаисты в совокупности составляют ок. 1,5% нас. страны.

Среди афрохристианских синкретич. культов наиболее влиятельны Назаретская баптистская церковь, Китавала, Центр.-афр. церковь; имеются также разл. эфиопские, апостолические, сионские культы. Христиане проживают преим. в центр. районах З. и крупных городах. На территории З. действуют приходы Римско-католич. церкви, Зимбабвийской епархии и Сев.-афр. экзархата (с кафедрой в г. Хараре) Александрийской православной церкви, Англиканской церкви (Церковь пров. Центр. Африка), а также приходы и миссии Англиканской церкви в Юж. Африке традиц. обряда, приходы Афр. православной церкви З. англороманской традиции. Действуют общины разл. протестантских деноминаций: методистов, пресвитериан, адвентистов седьмого дня, последователей Армии спасения, евангелистов, лютеран, пятидесятников, баптистов, свидетелей Иеговы и др.

Исторический очерк

Древнейшие памятники человеческой деятельности на территории З. относятся к Ашелю. Более поздние археологич. памятники принадлежат к кругу культур «санго», известных на значит. части Африки южнее Сахары; памятники неолита близки культурам, известным в Юж. Африке. Древности раннего железного века представлены памятниками типа Гокомере, Леопардс-Копье, Зива. Местное население, говорившее на койсанских языках, было подчинено и впоследствии вытеснено бантуязычными племенами – предками совр. шона (машона), с которыми связывают памятники типа Зимбабве (городище). В 12 в. сложилось гос-во племени каранга народа шона – Мономотапа. В 1693 оно было завоёвано др. племенем шона – розви. Гос-во розви существовало вплоть до вторжения в 1834 в междуречье нгони. В 1837 на территории З. появились племена, ставшие впоследствии этнич. основой матабеле (ндебеле). Они основали в районе гор Матопо собственное гос-во со столицей в Иньяти (затем Булавайо). В течение нескольких лет матабеле (ндебеле) захватили б. ч. юго-зап. З. и превратили шона в своих данников.

В сер. 19 в. на территорию З. стали проникать европейцы. В 1888 эмиссары С. Родса сумели добиться от вождя матабеле Лобенгулы ограниченной концессии на разработку полезных ископаемых. В 1890 началось освоение европейцами районов, населённых шона, был основан форт Солсбери (ныне столица З. – Хараре). В 1893 в результате непродолжит. воен. кампании гос-во Лобенгулы было покорено. Фактич. установление брит. колониального господства стало причиной матабеле и машона восстания 1896–97. Оно было жестоко подавлено европейцами. В 1898 земли к югу от р. Замбези, захваченные основанной С. Родсом Брит. юж.-афр. компанией и получившие назв. Юж. Родезия, были объявлены брит. протекторатом. Начавшаяся вслед за этим иммиграция в З. белого населения из Великобритании, США и Юж.-Афр. Союза (ЮАС) привела к массовой экспроприации земель африканцев и их перемещению в резерваты.

В 1922 среди белого населения Юж. Родезии был проведён референдум по вопросу о вхождении протектората в ЮАС. Эта идея не получила поддержки участников референдума. В 1923 Великобритания предоставила Юж. Родезии статус «самоуправляющейся» колонии, правительство которой проводило политику дискриминации афр. населения. В соответствии с положениями Закона о распределении земли 1930 была создана «белая» зона, на территории которой покупать землю могли только белые поселенцы; в 1934 принят Закон о примирении в пром-сти, запретивший афр. рабочим объединяться в профсоюзы.

В 1953 Юж. Родезия вошла в состав Федерации Родезии и Ньясаленда, африканцы получили возможность создавать нац. политич. организации. Гор. молодёжная лига, образованная в 1955 в Солсбери, трансформировалась в 1957 в Афр. нац. конгресс (АНК). Во главе этой политич. организации встали быв. служащие системы социального обеспечения – Дж. Нкомо, Дж. Ньяндоро и Дж. Р. Чикерема. В нач. 1959 АНК был запрещён властями. В последующие годы появились новые политич. объединения, которые возглавлял Дж. Нкомо – Нац.-демократич. партия, Союз афр. народа Зимбабве (ЗАПУ), Нар. попечительский совет. Все они были также запрещены правительством и действовали нелегально. В 1963 из ЗАПУ, представлявшего интересы матабеле, выделился ориентировавшийся на шона Афр. нац. союз Зимбабве (ЗАНУ) во главе со свящ. Н. Ситоле.

После ликвидации в кон. 1963 Федерации Родезии и Ньясаленда и образования в 1964 независимых Замбии и Малави белое население Юж. Родезии заявило о намерении создать собственное гос-во. 11.11.1965 глава правительства Я. Д. Смит в одностороннем порядке провозгласил независимость Юж. Родезии (с 1970 Республика Родезия). На тот момент в ней проживало 250 тыс. белых и ок. 6 млн. африканцев. Правительство Смита продолжало дискриминационный курс в отношении афр. населения. Это стало гл. причиной непризнания Юж. Родезии междунар. сообществом. В 1966 Совет Безопасности ООН ввёл в отношении Юж. Родезии торговые санкции. В кон. 1972 началась вооруж. борьба афр. населения против режима Смита. Родезийские партизаны пользовались поддержкой мн. афр. государств, прежде всего Анголы и Мозамбика (после 1975). В 1976 ЗАПУ и ЗАНУ объединились в Патриотич. фронт (ПФ), который получил междунар. поддержку и был признан ОАЕ единственным законным представителем народа Зимбабве.

В 1978 Я. Д. Смит подписал с умеренными представителями нац. движения А. Т. Музоревой и Н. Ситоле соглашение об урегулировании внутриполитич. ситуации и назначил на апр. 1979 парламентские выборы. Лидеры ПФ призвали своих сторонников к бойкоту выборов, в результате чего победу на них одержал Афр. нац. совет во главе с Музоревой. Было сформировано коалиц. правительство Музоревы – Смита, которое провозгласило создание республики Зимбабве – Родезия. Однако попытки правящих кругов нового гос-ва добиться его признания успеха не имели. В этой ситуации правительство Великобритании сочло необходимым созвать в Лондоне 10.9–21.12.1979 конференцию с участием противоборствующих зимбабвийских сторон. На ней было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий и незамедлительном проведении выборов, разработана врем. конституция сроком действия до 1990.

На парламентских выборах в февр. 1980, право участвовать в которых получили все африканцы, победу одержал ЗАНУ во главе с новым лидером Р. Мугабе, завоевавшим широкую популярность в период вооруж. борьбы (на выборах ЗАНУ и ЗАПУ выступали как самостоят. политич. организации). 18.4.1980 была провозглашена независимая Республика Зимбабве в составе Содружества. Осн. целями внутр. политики Мугабе стали достижение нац. примирения, переустройство общества на «социалистических» началах. Он ввёл в состав кабинета неск. представителей белой общины, заверил белых землевладельцев, что их собственность не подвергнется конфискации, повысил закупочные цены на с.-х. продукцию. В то же время правительство не решилось на коренную перестройку экономики страны, которая по-прежнему делилась на два сектора – «африканский» и «европейский». В области внешней политики провозглашался курс на неприсоединение. С 1980 З. – чл. ООН и ОАЕ, в 1981 установила дипломатич. отношения с СССР.

На парламентских выборах 1985 ЗАНУ вновь одержал победу. В 1987 в соответствии со 2-й поправкой к Конституции главой исполнит. власти З. стал президент (Р. Мугабе). В кон. 1989 ЗАПУ и ЗАНУ создали единую политич. орг-цию ЗАНУ–ПФ. Парламентские выборы 1990 и 1995 принесли ей победу. В 1990 и 1996 президентом страны переизбирался Мугабе.

Во 2-й пол. 1990-х гг. экономич. положение З. ухудшилось, начался быстрый рост цен на товары первой необходимости и бензин, резко упал курс зимбабвийского доллара. Нерешённой оставалась земельная проблема. Недовольство населения вызывало также фактич. введение однопартийной системы. В 1997–98 в Хараре и др. городах страны прошли выступления против режима Мугабе. С целью укрепления своих позиций в 2000 правительство санкционировало незаконный захват африканцами нескольких фермерских хозяйств, принадлежавших белым гражданам З. Это вызвало волну насилия в стране. Мн. белые фермеры лишились своих земель и были убиты.

Парламентские выборы 2000 (на них иностр. наблюдатели допущены не были) проходили в обстановке внутр. нестабильности. Победу вновь одержал ЗАНУ–ПФ. Оппозиц. партии – Движение за демократич. перемены и Афр. нац. союз Зимбабве–Ндонга (ЗАНУ–Ндонга) – пытались опротестовать итоги выборов в Верховном суде страны. Суд признал доводы оппозиции обоснованными, но не отменил результаты голосования. В марте 2002 главой государства вновь стал Р. Мугабе. За нарушение прав человека и фальсификацию результатов президентских выборов членство З. в Содружестве было приостановлено. 17.12.2003 З. вышла из состава Содружества.

Сформированное после парламентских выборов 2005 правительство ЗАНУ–ПФ столкнулось с дальнейшим ростом безработицы, особенно среди молодёжи, катастрофич. увеличением внешнего долга, острой нехваткой продуктов питания, товаров первой необходимости, перебоями в энергоснабжении и пр. Его попытки добиться поддержки со стороны населения с помощью популистских мер (демонстративная ликвидация трущоб в 2005) успеха не имели (без крова остались 200 тыс. жит.) и вызвали осуждение со стороны междунар. организаций.

Хозяйство

З. до кон. 1990-х гг. была одной из наиболее развитых стран Африки; основу экономики составляли с. х-во, добыча полезных ископаемых и туризм. С нач. 2000-х гг. экономика З. находится в состоянии глубокого кризиса. За 1999–2005 объём произ-ва во всех отраслях хозяйства снизился более чем в 2 раза. Страна, прежде экспортировавшая с.-х. продукцию, испытывает острый дефицит продовольствия; актуальна также проблема нехватки топлива, электроэнергии, лекарств и др. Доходы от туризма, наиболее динамично развивавшейся отрасли (осн. районы – водопад Виктория, нац. парк Хванге, водохранилище Кариба), за 1999–2004 сократились с 700 до 194 млн. долл. Уровень инфляции – один из самых высоких в мире (32% в 1998, св. 3000% в нач. 2007).

Объём ВВП 25,1 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2006; 28 млрд. долл. в 2001), в расчёте на душу населения – 2000 долл. Индекс человеческого развития 0,505 (2003; 145-е место среди 177 стран мира). Реальный ВВП снижается (–4,4% в 2006; в 1980-е гг. среднегодовые темпы прироста ВВП составляли 3,6%). В структуре ВВП на долю сферы услуг приходится 59,4%, пром-сти – 22,9%, с. х-ва – 17,7%.

Промышленность

Добыча полезных ископаемых, базирующаяся на богатой минерально-сырьевой базе (в З. добывается св. 40 видов полезных ископаемых), обеспечивает 4,5% ВВП (2005) и ок. 1/3 экспортных поступлений. Наиболее важную роль играет добыча металлов платиновой группы (МПГ) и золота, хромитов, алмазов. По запасам МПГ З. занимает 3-е место в мире после ЮАР и России; добыча ок. 12 т в год (в т. ч. платина – св. 5 т, палладий – св. 4 т). Осн. разрабатываемые месторождения – Мимоса (ок. 6 т МПГ, в т. ч. ок. 3 т платины; мощность действующей на руднике обогатит. фабрики ок. 170 тыс. т руды в месяц; 2007) и Нгези (св. 5,2 т МПГ, ок. 2,7 т платины; обогатит. фабрика Силоус). Месторождение Мимоса разрабатывается австрал. «Aquarius Platinum Ltd.» и юж.-афр. «Impala Platinum Holdings Ltd.», Нгези – «Zimbabwe Platinum Mines Ltd.». Юж.-афр. компанией «Anglo American Platinum Corp. Ltd.» ведутся работы по восстановлению рудника Унки близ Гверу (завершение планируется в 2008). Добыча золота (св. 14 т в 2006) ведётся в осн. в районах Квекве, Хараре, Шуругви, Булавайо. Разрабатывается ок. 1/4 известных месторождений (б. ч. месторождений законсервирована). Крупнейшие компании: гос. «Zimbabwe Mining Development Corp.», юж.-афр. «Metallon Gold» (35% всей добычи), «Mmakau Mining Ltd.» и «Shaft Sinkers Ltd.», кит. «Duration Gold Ltd.». По закону всё добываемое в З. золото должно продаваться госкомпании «Fidelity Printers and Refiners» (дочерняя компания Reserve Bank of Zimbabwe). По запасам хромитов З. занимает 3-е место в мире (после ЮАР и Казахстана). Добывается св. 600 тыс. т хромитов (2005; 4-е место в мире после ЮАР, Казахстана и Индии). Разрабатываются месторождения в районе Великой Дайки и Шуругви. Ведущие компании – «Zimbabwe Alloys Mines Ltd.» и «Zimbabwe Mining and Smelting Company»; ок. 60% добычи приходится на мелкие добывающие предприятия и кооперативы, разрабатывающие принадлежащие этим компаниям участки. Заводы по произ-ву хромовых ферросплавов в Гверу, Квекве (суммарная мощность ок. 218 тыс. т в 2005). Ведётся добыча алмазов (Мурова, Чолочо; ок. 251 тыс. кар в 2005; компании «Murova Diamond Ltd.», «Rockover Resources Ltd.»), никеля (Шангани, Троджан; 8,6 тыс. т, компания «Bindura Nickel Corp.»), меди (Мириам, Нора; 2,6 тыс. т), железной руды (Квекве; 377 тыс. т), лития (Масвинго; 37,5 тыс. т), угля (Хванге; 2,9 млн. т), асбеста (Гверу; 122 тыс. т), гранита и др.

Произ-во электроэнергии 9,4 млрд. кВт·ч (2004). Единственная действующая ГЭС – «Кариба» на р. Замбези (установленная мощность 1260 мВт; загружена не в полной мере из-за нехватки запчастей). Строится вторая крупная ГЭС на р. Сенгва (строительство заморожено; 2007). Крупнейшие ТЭС в Хараре, Булавайо, Умниати, Хванге (работают на местном угле). Потребление электроэнергии 11 млрд. кВт·ч (2004); дефицит покрывается за счёт импорта электроэнергии из ЮАР, Замбии, Мозамбика (2,25 млрд. кВт·ч; 2004). Ок. 20% в структуре энергопотребления составляет нефть, поступающая по нефтепроводу из порта Бейра (Мозамбик) и по железной дороге из ЮАР.

Спад произ-ва в обрабатывающей пром-сти в наибольшей степени затронул текстильную пром-сть. Осн. отрасли – металлургия и металлообработка (произ-во медного кабеля, деталей из феррохрома, металлоконструкций), автомобильная (сборка автомобилей «Nissan», заводы в Хараре и Мутаре), химическая (в т. ч. произ-во красок), нефтеперерабатывающая, табачная (осн. центры – Хараре, Булавайо), пищевая (чай в Мутаре, сахар в Махенну, а также мясные и фруктовые консервы, растит. масло, пиво и др.), текстильная (заводы по переработке хлопка в Хараре, Кадоме) и швейная, кожевенно-обувная, мебельная, произ-во строит. материалов. Крупные центры – Хараре и Булавайо.

Сельское хозяйство

Пахотные земли занимают 8,2% территории страны (2005), орошается 1,7 тыс. км2. Гл. экспортная культура – табак (ок. 1/6 стоимости экспорта). Сбор табака сокращается (65 тыс. т в 2005; 227,8 тыс. т в 2000), доходы от его экспорта за 2000–2005 уменьшились на 75%. Др. важные экспортные культуры – хлопчатник (333 тыс. т в 2001; 30% перерабатывается на местных предприятиях текстильной пром-сти), сахарный тростник (3290 тыс. т в 2005; используется также для произ-ва сахара для внутр. потребления). Важнейшая продовольств. культура – кукуруза (900 тыс. т в 2005). Выращивают также (сбор, тыс. т; 2005): маниок 190, арахис 150, пшеницу 140, сою 84, овощи и фрукты, в осн. апельсины 93 и бананы 85, чай 22, кофе, подсолнечник, ячмень и др. Перспективная отрасль – ориентированное на экспорт цветоводство (гл. обр. розы, гвоздики). Развито мясное и молочное животноводство. Поголовье (2004; млн. голов): крупный рогатый скот 5,4, козы 3, овцы 0,6. Значительный ущерб сельскому хозяйству наносят частые засухи и широкое распространение мухи цеце. Речное рыболовство развито слабо. Несмотря на благоприятные условия для роста аквакультуры, её продукция не превышает 0,2 тыс. т (2004).

Транспорт

Общая длина железных дорог 3,1 тыс. км, электрифицировано 313 км (2005). Длина автодорог 97,4 тыс. км, в т. ч. с твёрдым покрытием 18,5 тыс. км (2002). Построенные в 1990-х гг. международные автомагистрали связывают З. с Ботсваной, ЮАР, Замбией и Намибией. Международные аэропорты в Хараре, Булавайо. Речное судоходство по р. Замбези (в осн. вывоз хромитов в Мозамбик) и водохранилищу Кариба (порты Бинга и Кариба). Длина нефтепроводов 212 км (Бейра, Мозамбик – Мутаре).

Внешнеэкономические связи

Стоимость товарного экспорта 1,8 млрд. долл., импорта – 2,1 млрд. долл. (2006). Осн. статьи экспорта: золото, платина, ферросплавы, продукция с. х-ва (ок. 1/3 стоимости; в осн. табак, хлопок, сахар), текстиль, цветы. Гл. торговые партнёры (2005): ЮАР (26,9% стоимости), Китай (7,9%), Япония (6,7%), Замбия (5,5%), Нидерланды (5,4%), США (4,9%), Италия (4,5%), Германия (4,4%). Ввозятся машины и оборудование, нефть и нефтепродукты, химикаты, продукты питания в осн. из ЮАР (52,5% стоимости), Китая (5,7%), Ботсваны (4,1%).

Вооружённые силы

Вооруж. силы (ВС) З. насчитывают 29 тыс. чел. (2006) и состоят из Сухопутных войск (СВ) и ВВС. Имеются также полицейские силы республики (19,5 тыс. чел.) и полицейские части поддержки (2,3 тыс. чел.). Воен. годовой бюджет 255 млн. долл. (2005). Главнокомандующий ВС – президент страны. Непосредственное руководство ВС осуществляет мин. обороны (гражд. лицо), назначаемый президентом.

СВ (25 тыс. чел.) включают 5 пех. бригад, бригаду охраны президента, механизир. и арт. бригады, 4 полка (зенитно-арт., полевой артиллерии, 2 инж.) и др. подразделения. На вооружении СВ 40 танков, ок. 200 боевых брониров. машин, 260 орудий полевой артиллерии, РСЗО и миномётов, 215 установок зенитной артиллерии, 17 ПЗРК «Стрела-2». ВВС (4 тыс. чел.) имеют в своём составе 7 эскадрилий разл. назначения, на вооружении которых ок. 50 боевых самолётов, 35 вспомогательных самолётов и 12 боевых вертолётов. Всё вооружение и военная техника иностранного производства.

Комплектование ВС – по найму. Начальная воен. подготовка проводится в нац. учебных центрах. Офицеры и воен. специалисты готовятся за рубежом. Мобилизационные ресурсы составляют 3,1 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 1,9 млн. чел.

Здравоохранение. Спорт

В З. на 100 тыс. жит. приходится 16 врачей, 72 лица ср. мед. персонала, 2 стоматолога, 7 фармацевтов (2004). Общие расходы на здравоохранение составляют 7,9% ВВП (бюджетное финансирование – 35,9%, частный сектор – 64,1%) (2003). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляется Конституцией Республики Зимбабве; проводится нац. политика борьбы со СПИДом (1999), действует Закон об охране здоровья ребёнка (2001). Наиболее распространённые заболевания – туберкулёз, СПИД. Осн. причины смерти взрослого населения – болезни сердечно-сосудистой системы, СПИД, рак, травматизм (2004).

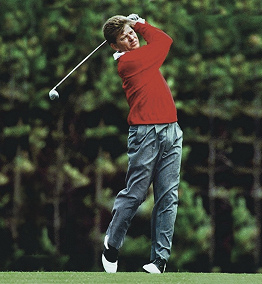

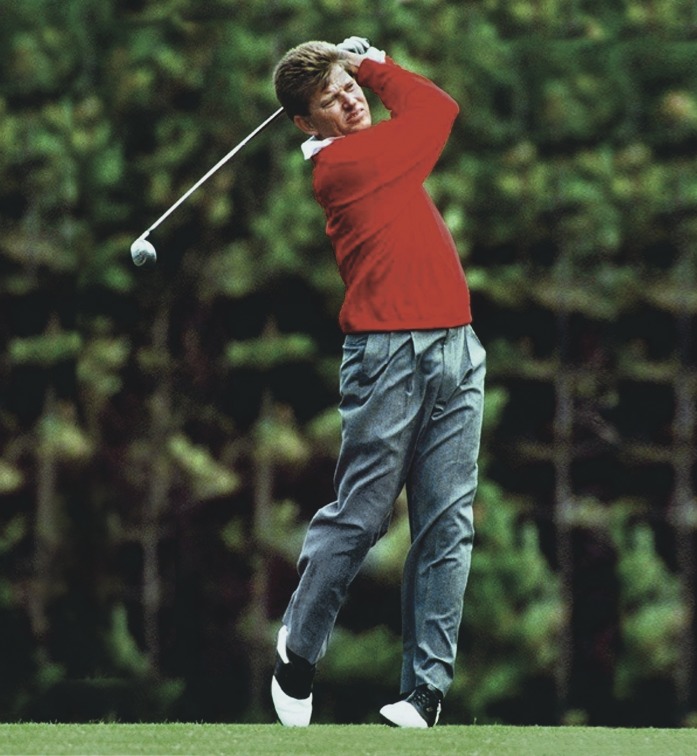

Нац. олимпийский к-т З. создан в 1934, признан МОК в 1980. На Олимпийских играх спортсмены З. дебютировали в 1980 в Москве, женская сборная команда по хоккею на траве выиграла золотые медали. Следующие олимпийские награды спортсмены З. завоевали через 24 года в Афинах (2004): К. Ковентри победила в плавании на спине (200 м), заняла 2-е место в плавании на спине (100 м) и удостоена бронзовой награды на дистанции 200 м комплексным плаванием. Один из самых популярных видов спорта – футбол. В 1950 основана нац. футбольная ассоциация; чл. ФИФА с 1980 (в 1965–70 как Юж. Родезия). В 1998 клуб «Дайнамос» (Хараре) играл в финале Афр. лиги чемпионов. Вратарь Б. Гроббелар, выступая в составе «Ливерпуля» (1981–94, 440 матчей), стал победителем Кубка европ. чемпионов (1984). Гольфист Н. Прайс в 1990-х гг. выиграл три турнира «Большого шлема»: чемпионат Ассоциации проф. гольфистов (ПГА; 1992 и 1994) и Открытый чемпионат Великобритании (1994). В 1993 и 1994 признавался лучшим гольфистом года. В 2003 он стал 99-м членом Зала Славы мирового гольфа.

Успешно выступали в проф. теннисных турнирах два брата и сестра Блэк – Байрон, Уэйн и Кара, ставшие победителями и призёрами мн. турниров в парном разряде [в т. ч. Б. Блэк выиграл Открытый чемпионат Франции (1994), а У. Блэк – Открытые чемпионаты США (2001) и Австралии (2005)]. Сборная З. по крикету входит в десятку сильнейших команд мира.

Образование. Учреждения науки и культуры

Система образования включает: дошкольное воспитание детей 4–6 лет, обязательное бесплатное 7-летнее начальное обучение детей 6–13 лет, 6-летнее среднее образование. Дошкольным воспитанием охвачено ок. 40%, начальным – 82%, средним – 38% детей соответствующего возраста. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 90,7% (2004). Проф.-технич. образование осуществляется на базе начальной школы в проф. училищах. В систему высшего образования входят 9 гос. ун-тов, в т. ч. Ун-т З. в Хараре (1955, статус ун-та с 1970; совр. назв. с 1980), Нац. ун-т науки и технологии в Булавайо (1991), Педагогич. ун-т в Биндуре (1996; статус ун-та с 2000), Мидлендский гос. ун-т в Гверу (1999), Открытый ун-т в Хараре (1999), Технич. ун-т в Чинхойи (2001), ун-т в Масвинго; 8 политехнич. ин-тов (в Булавайо, Хараре, Гверу, Масвинго и др. городах), а также колледжи, дающие неполное высшее образование: сельскохозяйственные – в Хараре (1950) и Нортоне (1961), музыкальный – в Хараре (1948) и др. Среди частных вузов – междунар. Афр. ун-т в Мутаре (1992), Католич. (1999) и Женский (2002) ун-ты – в Хараре. Крупные библиотеки: в Хараре – Б-ка Парламента (1923), Нац. архив (1935), б-ка Ун-та З. (1956); в Булавайо – Публичная б-ка (1896), Нац. б-ка (1943); Мемориальная б-ка Тёрнера в Мутаре. Музеи: естеств. истории (1901) – в Булавайо; Музей гуманитарных наук (1902), Музей королевы Виктории, Нац. галерея (1957) – в Хараре; Музей воен. истории в Гверу (1972); Нац. музей в Мутаре (1945; совр. статус с 1959; археология, история, этнография). Среди науч. учреждений – Совет по исследованиям в области с. х-ва (1970; включает 11 н.-и. ин-тов), Метеослужба (1897), Ветеринарная служба (1906), Нац. гербарий и ботанич. сад (1909), Исследовательский центр табака (1909), Геологич. служба (1910), Исследовательский ин-т хлопка (1925), Лесная комиссия (1954), Науч. совет З. (1964) – все в Хараре.

Средства массовой информации

Осн. периодич. издания З. выходят на англ. яз.: ежедневные газеты «The Herald» (с 1891, в Хараре), «The Chronicle» (с 1894, в Булавайо), еженедельные газеты «Zimbabwian Government Gazette» (правительственный бюллетень), «The Manica Post» (с 1893, совр. назв. с 1982, в Мутаре), «The Financial Gazette» (с 1969, распространяется также в Замбии, Малави, Мозамбике и ЮАР), воскресные газеты «The Sunday Mail», «Sunday News», ежемесячные журналы «The Outpost», «Zimbabwe News» (с 1974, орган ЦК ЗАНУ–ПФ), «Moto» (с 1982, печатный орган католич. церкви). Правительственная нац. корпорация «Zimbabwe Broadcasting Corporation» (c 1958, совр. назв. с 1980) осуществляет трансляцию теле- (с 1960, на англ. яз.) и радиопередач (на англ. и афр. языках). Нац. информац. агентство «Zimbabwe Inter-African News Agency» (ZIANA; с 1981) контролируется государством.

Литература

Лит-ра З. развивается на англ. яз., а также на языках шона и ндебеле. В кон. 19 – нач. 20 вв. был записан фольклор шона, ндебеле и др. народностей З. В 1910–20-х гг. появились романы миссионера А. Ш. Крипса, представителя т. н. лит-ры поселенцев (или «белой» лит-ры), в которых идеализировался традиц. афр. уклад жизни и обличались англ. колонисты. А. Э. Чипамаунгу, А. Чипундзу, С. Мутсвайро и др. в произведениях, написанных на шона и ндебеле, размышляли о судьбе родины, подвергшейся колонизации, отобразили конфликт старой и новой культур. С сер. 20 в. наибольшее распространение получила англоязычная лит-ра. Совр. состояние общества З. осмысляется в творчестве С. Чимсоро, Ш. Чинодья, Д. Маречера, Ч. Мунгоши и др. История колонизации и нац.-освободит. борьбы – осн. тема творчества С. Тизоры, А. Э. Чипамаунгу и др. В исторических романах С. Самканге и С. Мутсваиры, отмеченных широким использованием этнографического материала, доколониальная история континента показана как альтернатива зап. цивилизации. Тема нар. протеста нашла отражение в романах В. Катийо, Дж. Ндхлала и др.

Изобразительное искусство и архитектура

На территории З. обнаружены многочисл. наскальные росписи, в т. ч. эпохи палеолита. Ранние контурные рисунки – точно переданные красной охрой фигуры диких животных; более поздние изображения (с использованием жёлтой, красно-коричневой, белой и чёрной краски) – раскрашенные фигуры человека, домашних животных, полные экспрессии и движения ритуальные сцены с элементами пейзажа (скалы, реки, деревья с плодами). В пещере Бамбата (в горах Матопо) найдены первые в мире «карандаши» – бурые и красноватые палочки из гематита. Развитие наскальной живописи прекратилось только в 1830-х гг. с вторжением кочевников матабеле (ндебеле). Многочисл. петроглифы (композиции из кругов, точек, спиралей, изображений животных), найденные на северо-западе страны, не удалось датировать. В 19 в. были открыты руины каменных комплексов: Зимбабве (городище), Дло-Дло, Иньянга и мн. др. Планировка совр. поселений напоминает древние комплексы (жилые и хозяйств. постройки окружаются стенами из дерева и глины); характерны круглые глинобитные или на обмазанном глиной каркасе из жердей хижины с конич. крышей; стены расписываются геометрич. узором. В кон. 19 в. появились города, спланированные по шахматной сетке, застроенные малоэтажными зданиями из кирпича. С 1950-х гг. в столице Хараре и др. городах строятся многоэтажные здания в духе совр. зап.-европ. архитектуры (архитекторы Ю. Эллиот, Дж. А. Желлико, Л. Спенсер и др.). С 1960-х гг. появилось проф. изобразит. иск-во. Местные живописцы (С. Сонго, Дж. Ндандарика, Т. Мукаробгва) создают реалистич. пейзажи и жанровые сцены. Скульпторы (Т. Дубе, Й. Ликото, Б. Мтеки) претворяют традиц. образы афр. пластики. В декоративно-прикладном иск-ве освоены поливная и неполивная керамика (художница М. Мабого), батик с орнаментом и изобразит. мотивами (Дж. Хлативайо). Из худож. ремёсел развиты резьба по дереву, гончарство (горшки и кувшины с расписным геометрич. орнаментом), плетение.

Музыка

Основа муз. культуры – традиции шона, ндебеле и др. Высокая придворная традиция существовала в ср.-век. гос-ве Мономотапа. В разл. ритуалах и церемониях используются барабаны нгома, многоствольные флейты нгороромбе, ламеллафоны (напр., мбира в культе предков). В 20 в. под влиянием зап. культуры появились своеобразные афроевроп. стили христианской духовной и гор. популярной музыки. В 1920-х гг. из Юж. Африки в З. проникли гармоника, аккордеон, банджо, в 1940–60-х гг. – гитара. Распространился афр. муз.-танцевальный жанр маквайя. Признание завоевала музыка США – блюзы, спиричуэлы; организованы джазовые ансамбли («Мусарурва» и др.). Репертуар совр. гор. хоров включает произведения композиторов Юж. Африки, англ. и амер. светские песни и др. В 1970–80-х гг. одним из самых популярных гор. муз.-танцевальных жанров стал джит. Наиболее известные музыканты-исполнители – Дж. Каинга, Й. Хадебе, Дж. Сибанда, Н. Мапунду, П. Бенхура. Междунар. признание получил созданный Т. Мапфумо в 1980-х гг. ансамбль, объединивший электроакустические инструменты с традиц. ксилофонами и пением в нац. манере. Пропаганду нац. наследия с нач. 1960-х гг. ведёт Муз. колледж Кванонгома в Булавайо. С этого же времени при поддержке муниципальных властей и социальных организаций регулярно проводятся муз.-танцевальные фестивали. Осн. фонд аудио- и видеозаписей традиц. и гор. популярной музыки – в Нац. архиве Зимбабве в Хараре.