ДАГЕСТА́Н

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

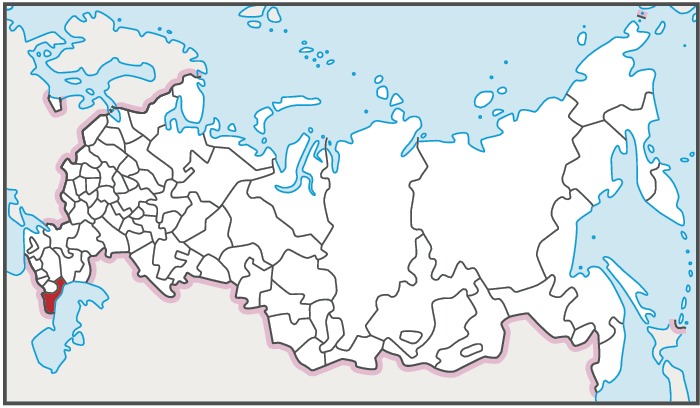

ДАГЕСТА́Н (Республика Дагестан), субъект Рос. Федерации. Расположен на юге Европ. части России. На востоке омывается Каспийским морем. Включает острова Тюлений, Чечень, Нордовый и др. На территории Д., близ горы Рагдан (на границе с Азербайджаном) – самая юж. точка РФ (41°11′ с. ш., 47°47′ в. д.). Входит в Юж. федеральный округ. Пл. 50,3 тыс. км2. Нас. 2640,9 тыс. чел. (2006; 1063 тыс. в 1959, 1802 тыс. в 1989). Столица – Махачкала. Адм.-терр. деление: 41 район, 10 городов, 19 пос. гор. типа.

Органы государственной власти. Система органов гос. власти определяется Конституцией РФ и Конституцией Республики Дагестан 2003 (в ред. 2006). Гос. власть осуществляют президент, Нар. собрание (парламент), правительство, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики. Главой республики, её высшим должностным лицом является президент, наделяемый полномочиями парламентом по представлению Президента РФ сроком на 4 года. Президент возглавляет исполнит. власть и формирует правительство.

Высший законодат. (представит.) орган – Нар. собрание, избираемое всенародно по мажоритарной системе представительства в составе 72 деп. сроком на 4 года.

Природа

Рельеф. Территория Д. расположена на крайнем юге Восточно-Европейской равнины и сев.-вост. склонах Большого Кавказа. Береговая линия Каспийского м. слабо расчленена, в сев. части Д. – Кизлярский и Аграханский заливы, Аграханский п-ов. На севере Д., в юго-зап. части Прикаспийской низменности, значит. часть территории расположена ниже уровня моря; рельеф представлен преим. плоскими и слабонаклонными аллювиально-аккумулятивными низменностями – Терско-Кумской и Терско-Сулакской. На западе Терско-Кумской низменности в Ногайской степи распространены крупные массивы незакреплённых приморских и дельтовых сыпучих песков, площадь которых в течение 20 в. увеличилась более чем в 3 раза. Рельеф Терско-Сулакской низменности осложнён ложбинами, гривами, степными блюдцами, курганами. Обширна дельта р. Терек с руслами современных и отмерших рукавов и проток, многочисл. озёрами. К югу от г. Махачкала вдоль подножий гор узкой полосой протягивается Приморская низменность с песчаными пляжами шириной 100–400 м и серией мор. террас на выс. от –20 до 200 м. С 1970-х гг. прибрежные территории испытывают подтопление и затопление в результате трансгрессии Каспийского моря.

В юж. части Д. преобладает горный рельеф. Предгорья Большого Кавказа представлены структурно-денудационными хребтами (выс. до 1200 м) сев.-зап. и юго-вост. простирания, расчленёнными широкими долинами и котловинами, столовыми возвышенностями (Буйнакское плато). В низкогорном и среднегорном рельефе т. н. Внутригорного, или Известнякового, Д. сочетаются известняковые плато (Гуниб), структурно-денудационные моноклинальные гребни (Салатау, Лес), плоскосводчатые хребты (Андийский и др.), разделённые эрозионными котловинами (Ботлихская, Ирганайская), каньонообразными долинами рек, в т. ч. Сулакским каньоном – одним из самых глубоких в мире. Крайний юго-восток (Высокогорный Д.) занимают эрозионные среднегорья и альпинотипные высокогорья выс. до 4466 м (гора Базардюзю – высшая точка Д.) систем Бокового хребта (хребты Богосский, Нукатль, Кябяктепе) и Главного, или Водораздельного, хребта, разделённых межгорными котловинами.

На равнинах активны процессы дефляции, засоления, заболачивания, на побережье – абразионные и абразионно-аккумулятивные процессы, в горах – выветривание, обвальные, осыпные, селевые и лавинные процессы, эрозия, оползни (напр., крупнейший оползень Мочохский, сошедший 18.7.1963, объём ок. 3 млн. м3). Известны сейсмообвалы (напр., у села Ашильта в Унцукульском р-не, объём 200 тыс. м3). В горах развит карст (пещеры, крупные карстовые полости и др.).

Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория Д. б. ч. расположена в пределах складчато-покровной системы Большого Кавказа Альпийско-Гималайского подвижного пояса, за исключением Терско-Кумской низменности, которая находится в юго-вост. части Скифской молодой платформы, имеющей гл. обр. палеозойское складчатое основание, перекрытое чехлом мезокайнозойских терригенно-карбонатных осадков. Терско-Сулакская и Приморская низменности локализуются в вост. части Терско-Каспийского передового прогиба Большого Кавказа, заполненного олигоцен-неогеновой молассой, глубина залегания фундамента под которой достигает 10–12 км. Предгорья и т. н. Внутригорный, или Известняковый, Д. (зона сев.-вост. склона Большого Кавказа) сложены шельфовыми терригенно-карбонатными отложениями верхней юры – эоцена (глинами, песчаниками, мергелями, известняками), смятыми в пологие брахиморфные складки. В пределах Высокогорного Д. (осевая зона – антиклинории Бокового и Главного, или Водораздельного, хребтов) развита интенсивно деформированная черносланцевая формация нижней и средней юры. Горный Д. – область высокой сейсмичности. Из крупных сейсмич. событий известны землетрясения в 1830 (магнитуда 6,3; интенсивность 8–9 баллов) и в 1971 (магнитуда 6,6; интенсивность 8–9 баллов).

Важнейшие полезные ископаемые Д. – нефть и природный горючий газ (месторождения близ городов Махачкала, Южно-Сухокумск и на шельфе Каспийского м.). Известны месторождения колчеданно-полиметаллич. руд (Кизил-Дере и др.), руд стронция, олова, вольфрама, ртути, висмута, а также самородной серы, гипса, горючих сланцев, каменного и бурого угля, природных строит. материалов (песков, глин, гравия, известняков, мергелей, доломитов и др.). Многочисл. источники разл. минер. вод (св. 250, в т. ч. Талги, Рычалсу, Ахты и др.), на базе которых организованы бальнеологич. курорты. Месторождения термальных вод (Махачкалинское, Избербашское, Кизлярское).

Климат. Природные условия благоприятны для жизни населения. Климат континентальный, в сев. части сухой, с прохладной зимой (ср. темп-ры января от –2,5 до –5,2 °С) и жарким летом (ср. темп-ры июля 24–25 °С), на Приморской низменности – с тёплой влажной зимой (ср. темп-ры января 0,8–1 °С) и сухим тёплым летом (ср. темп-ра июля 24 °С), в горах – с коротким прохладным летом (ср. темп-ра июля до 5 °С) и холодной длительной зимой (ср. темп-ра января до –12 °С). Осадков в год на равнинах от 200 мм в сев. части до 400 мм в юж. части Д., в горах 400–1200 мм. Для б. ч. территории характерен весенне-летний максимум осадков, для Приморской низменности – осенне-зимний. На равнинах часты засухи, суховеи, песчаные и пыльные бури.

В Д. 127 ледников, преим. каровых, общей пл. 41,3 км2, в осн. в бассейне р. Сулак, на Богосском хребте (крупнейший – Беленги, длина ок. 3 км), в массиве Базардюзю (Муркар, Тилицир). За последние 100 лет площадь ледников Д. сократилась почти в 2 раза.

Внутренние воды. Реки Д. (6225 рек, б. ч. которых короче 10 км, общей протяжённостью 18346 км) принадлежат бассейну Каспийского м., преим. к системам рек Сулак (Андийское Койсу, Аварское Койсу, Каракойсу и др.), Самур (Ахтычай и др.), Терек. Густота речной сети составляет от 0,37 км/км2 на равнинах до 1 км/км2 в горах. Для рек Д. характерно весенне-летнее или весеннее половодье с паводками в тёплое время года, преим. снеговое, в меньшей степени грунтовое и дождевое питание. Многие равнинные и предгорные реки летом пересыхают. Для нужд ирригации создана густая сеть каналов. Общий среднемноголетний сток рек 21 км3, характерен значит. объём твёрдого стока (500–3600 т/км2), что обусловливает высокую мутность водотоков. Гидроэнергетич. потенциал рек Д. составляет 55,2 млрд. кВт·ч, для целей гидроэнергетики и ирригации сооружено св. 20 водохранилищ (общий объём св. 3 км3), в т. ч. Чиркейское (2,78 км3) на р. Сулак. Имеется св. 100 озёр (преим. небольших) общей пл. 150 км2, в равнинной части расположены в осн. озёра пойменные, лиманные, суффозионные, на побережье – лагунно-морские, в т. ч. реликтовые солёные (Большой Турали), солончаки. В горах – ледниковые, тектонические (Хала-Хор), завальные (Мочох), карстовые озёра.

Почвы, растительный и животный мир. В равнинной части преобладают злаково-полынные и полынно-солянковые полупустыни с фрагментами лугово-болотно-степных и сухостепных комплексов на светло-каштановых солонцеватых, бурых пустынно-степных и слаборазвитых песчаных почвах. Широко представлены солонцы и солончаки. На юге ближе к предгорьям развиты разнотравно-полынно-злаковые сухие степи на каштановых почвах. Для дельт Терека и Сулака типичны плавни с тростниково-болотной растительностью, лиманные луга, пойменные леса на аллювиально-луговых и лугово-болотных почвах разной степени засоления. Леса занимают 7,8% площади Д. Своеобразны лугово-лесные ландшафты дельты р. Самур (осокоревые, дубовые, грабовые леса с лианами на аллювиальных лугово-лесных бескарбонатных почвах), по периферии сменяющиеся кустарниковыми (из держидерева) сообществами и сухими степями. В горах выражена высотная поясность. Предгорные типчаково-ковыльные и бородачовые степи на каштановых почвах с участками шибляков на коричневых почвах постепенно сменяются преим. вторичными лесостепями (дубово-грабинниковые редколесья в сочетании со злаково-разнотравными луговыми степями) на чернозёмовидных почвах, на выс. св. 600 м – широколиственными (дубово-буково-грабовыми) лесами на бурозёмах, частично замещёнными вторичными остепнёнными злаково-разнотравными лугами. На выс. 1700–1800 м преобладают субальпийские и альпийские луга на горно-луговых почвах. В районах Внутригорного Д. в связи с засушливостью климата широко распространены разнотравно-злаковые степи с нагорными ксерофитами и субальпийские остепнённые луга на чернозёмовидных почвах. В Высокогорном Д. доминируют субальпийские (до 2500 м) и альпийские (до 2800–3000 м) луга, выше – разреженная субнивальная растительность.

В составе фауны Д. 90 видов млекопитающих (безоаровый козёл, камышовый кот и др.), св. 300 видов птиц (кавказский улар, розовый и кудрявый пеликаны и др.), 40 видов пресмыкающихся (агама кавказская и др.), 5 видов земноводных (тритон обыкновенный, чесночница обыкновенная и др.), 75 видов рыб (в т. ч. осетровые). В составе флоры – 1250 видов высших растений, в т. ч. 278 видов деревьев и кустарников. На 2003 в Красную книгу РФ внесены 79 видов растений и грибов, известных на территории Д. (тис ягодный, можжевельник высокий, сосна эльдарская и др.), 60 видов позвоночных животных (закавказский полоз, черепаха средиземноморская и др.).

Экологич. ситуация острая и умеренно острая, что обусловлено загрязнением воздушной и водной среды, деградацией почв из-за развития неблагоприятных экзогенных процессов, истощением естеств. кормовых угодий вследствие перевыпаса и др. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 26 тыс. т, водозабор 3186 млн. м3 (2003). Отмечаются заиление водохранилищ, сокращение малых рек, деградация лесов, площадь которых сократилась в 20 в. более чем в 2 раза, истощение биологич. ресурсов Каспийского моря. Нарушены ландшафты в районах добычи нефти и рудных полезных ископаемых.

Система охраняемых природных территорий Д. представлена Дагестанским заповедником (в его пределах расположен бархан Сарыкум – один из самых высоких в Европе массивов песков), 13 заказниками (преим. ландшафтными и зоологическими), природным парком «Самурский реликтовый лес», многочисленными (св. 300) памятниками природы (Салтинская теснина и др.).

Население

Наиболее многочисл. народ Д. – аварцы, составляют 29,4% (2002, перепись). Др. коренные народы Д.: андийские народы (1,2%), цезские народы (0,4%), даргинцы (16,5%), лакцы (5,4%), лезгинские народы (лезгины – 13%, табасараны – 4,2%, агулы – 0,8%, рутульцы – 0,8%, цахуры – 0,3%), кумыки (14,1%), ногайцы (1,4%), горские евреи («таты» – 0,03%). Русские составляют 4,6%, азербайджанцы – 4,2%, чеченцы – 3,3%, армяне – 0,2%, татары – 0,1%, украинцы – 0,1%.

Характерен положительный естеств. прирост населения: рождаемость (15,9 на 1000 жит., 2004, одна из самых высоких в РФ) превышает смертность (6,0 на 1000 жит.); младенческая смертность высокая (16,1 на 1000 живорождённых). Доля женщин 51,8%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 28,7%, старше трудоспособного возраста 10,8%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 72,7 года (одна из самых высоких в России; мужчины – 68,7, женщины – 76,6). С 2003 характерен миграц. отток населения (23 на 10 тыс. жит.), в осн. в пределах Сев. Кавказа (ок. 63% эмигрантов) и в др. регионы РФ (св. 36%). Ср. плотность нас. 52,1 чел./км2; наиболее плотно заселены центр. часть Д. и юго-вост. побережье Каспийского моря. Гор. нас. 42,7% (2006; 29,6% в 1959; 43,6% в 1989). Крупные города (2006, тыс. чел.): Махачкала (466,3), Хасавюрт (125,0), Дербент (106,2), Каспийск (81,2), Буйнакск (61,5).

Религия

По офиц. данным, ок. 90% нас. Д. исповедуют ислам; ок. 5% – православные; на территории Д. имеются также малочисленные общины и приходы разл. протестантских деноминаций, католич., старообрядч. приходы, армяно-григорианский приход, иудаистские общины (2005).

На территории Д. ислам представлен двумя осн. течениями: суннитами – ок. 87% нас. и шиитами-имамитами (иснаашаритами) – ок. 2,5–3% нас. (ок. 20 шиитских общин, гл. образом в Дербенте, а также в городах Махачкала, Кизляр, Буйнакск и Хасавюрт). Особенностью Д. остаётся значит. влияние на его территории суфизма, не получившего более распространения на северо-западе Кавказа. В кон. 20 – нач. 21 вв. в Д. возобновили работу отделения (вирды) суфийских братств Накшбандия, Шазилия и Кадирия. Суфийские группы осуществляют контроль над большинством мусульм. учебных заведений Д. На территории Д. насчитывается более 1670 мечетей.

Православие на территории Д. традиционно исповедуют русские. С 1998 территория Д. входит в Бакинско-Прикаспийскую епархию Рус. православной церкви Моск. патриархата. Епархия объединяет 2 благочиния (Махачкалинское и Кизлярское), имеет 14 приходов (2006). При Свято-Успенском кафедральном соборе в Махачкале и храме Св. вмч. Георгия Победоносца в Кизляре работают воскресные школы.

Исторический очерк

Древнейшие следы человеческой деятельности на территории Д. – обнаруженные в 2003–05 стоянки Дарвагчай (юг Д.), относимые к раннему Ашелю (800–600 тыс. лет назад), свидетельствующие о возможном направлении миграции из Африки в Евразию. Известны находки, датируемые поздним Ашелем (150–80 тыс. лет назад). Эпоха Мустье представлена кратковременными и пещерной (Курмала-када) стоянками; отдельные находки относят к позднему палеолиту (вюрмскому оледенению). В мезолите по материалам поселения Чох и др. выделяют чохскую культуру, близкую культурам Юж. Прикаспия, с традициями которой в неолите связывают появление земледелия и скотоводства, каменных жилищ, плоскодонной керамики. В энеолите (5–4-е тыс. до н. э.) известны стационарные поселения с круглыми каменными постройками (Гинчи) и сезонные стоянки, культура которых отражает контакты с Закавказьем (расписная керамика) и Центр. Предкавказьем. В раннем бронзовом веке (кон. 4-го – 3-е тыс. до н. э.) распространяется сев.-вост. вариант куро-араксской культуры, которую в среднем бронзовом веке (кон. 3-го – 1-я пол. 2-го тыс. до н. э.) сменяет ряд локальных групп, в т. ч. отражающих степные влияния (приморская, присулакская, великентский комплекс, гинчинская культура), на основе части из них складывается каякентско-харачоевская культура. Памятники рубежа бронзового и железного века относят к «северной» и «южной» культурным группам (зиндакская и мугерганская культуры по О. М. Давудову), традиции которых прослеживаются и позднее, наряду со свидетельствами тесных контактов со скифами. Предполагается, что через Д. проходил один из маршрутов походов скифов в Переднюю Азию. Обнаружено святилище раннего железного века (Хосрех). Известны многочисл. разновременные петроглифы и бронзовая антропоморфная пластика.

Памятники 3 в. до н. э. – 4 в. н. э. выделяют в албано-сарматский период, к которому относят возникновение городов (Дербент, Урцеки, Таргу и др.); юг территории Д. входил в состав Кавказской Албании, могильники терско-сулакской степи принадлежали сарматам. К кон. 4 в. важнейшей силой на Сев. Кавказе стали гунны, в их воен. мероприятиях участвовало и подвластное население. К этому времени относятся богатая гробница в Ираги, свидетельствующая о связях с Причерноморьем и о интернациональной «моде» элиты 5 в., Паласасыртский могильник и др. Важным опорным пунктом гос-ва Сасанидов в 5–7 вв. был Дербент, защищавший, как и ряд др. укреплений, от вторжений с севера. В последней трети 6 в. Сев. Кавказ вошёл в состав Тюркского каганата, затем ведущей силой здесь стали хазары. Отождествление конкретных памятников со мн. народами, известными по письменным источникам, – предмет дискуссий. В раннем Средневековье продолжал существовать ряд памятников предшествующего времени и возникали новые, некоторые из них идентифицируют с городами, известными по письм. источникам (Семендер, Беленджер и др.). Своеобразная культура развивалась и в ряде областей горного Дагестана.

Согласно античным авторам, территорию Д. населяли гунны, савиры, маскаты (маскуты), таваспары, цхаваты, чигбы, хелы, каспы, хечматаки и др. В горной части Д. имелись самостоят. гос. образования: Шандан, Филан, Карах, Лакз, Табасаран. Ожесточённая борьба между Халифатом и Каганатом за преобладание на Вост. Кавказе в 7–10 вв. завершилась победой Халифата. К 11 в. потеряли свою самостоятельность и попали под власть др. образований Д. Филан, Карах, распались Лакз и Табасаран. Усилились Дербент, Гумик (с 11 в.), Кайтаг, Серир (10–11 вв.), Зерехгеран (10–11 вв.). В 8–12 вв. язычество в большинстве районов Д. вытеснено исламом и христианством [сохранились до нашего времени груз. церковь в селении Датуна, остатки церквей в Хунзахе; найдены памятники алб. и др.-груз. (в т. ч. на авар. яз.) письменности]. В 1220 через горные районы Д. прошли монголо-татарские войска, в 1239 они заняли Дербент. В 14 в. в Д. вторглись войска ордынских ханов Узбека и Тохтамыша, а также ср.-азиат. правителя Тимура. К 15 в. христианство повсеместно вытеснено исламом. До нашего времени сохранились ср.-век. жилые и башенные комплексы (в т. ч. с петроглифами), мечети.

В силу географич. положения региона, где сталкивались интересы Персии и Османской империи, Д. стал объектом борьбы между ними. На территории Юж. Д. устанавливалась власть попеременно то одного, то другого государства, с нач. 17 в. – Персии.

В ходе историч. развития в Д. сложились 2 осн. системы обществ.-политич. устройства: феод. владения и союзы сельских общин. В 16 – нач. 17 вв. в Д. насчитывалось 7 фактически самостоят. феод. владений: Аварское ханство, Дербент, Казикумухское ханство, Кайтаг, Табасаран, Тюменское ханство, Цахурское ханство. В сер. 17 в. политич. положение Д. изменилось. В результате дробления феод. владений их число возросло с 7 до 19. Основу хозяйства народов Д. в 16–17 вв. составляли земледелие, животноводство, ремесленное произ-во, внутренняя и внешняя торговля. На равнине и в предгорной части Д. выращивали зерновые культуры (пшеница, ячмень, овёс и др.), которые шли на продажу в горный Д. и в рус. крепости на р. Терек. Острое малоземелье и невозможность обеспечить себя пропитанием за счёт с. х-ва побуждали горцев заниматься промыслами. В горной зоне наибольшее развитие получили промыслы по обработке шерсти и металла; в предгорье – ковроткачество, производство орудий и изделий из дерева, льняных тканей и др.; в приморской части – разведение шёлковых червей и шёлкоткацкое дело (шёлк-сырец отправляли в рус. города и Европу).

В 1723 в результате Персидского похода 1722–23 приморская часть Д. была включена в состав Рос. империи, но по Гянджинскому трактату 1735 была уступлена Персии. Горная часть Д. фактически была независимой, хотя претензии на неё предъявляли и Османская империя, и Персия. В 1742 Д. подвергся нашествию Надир-шаха. В 1796 в связи с вторжением Ага Мохаммед-хана Каджара к Рос. империи присоединена приморская часть Д., но в 1797 рус. войска были отозваны. Согласно Гюлистанскому миру 1813 Д. вошёл в состав Рос. империи. Население горной части в 1830-е гг. выступило на стороне Шамиля, и эта территория стала ареной воен. действий в ходе Кавказской войны 1817–64. Часть ханств Д. была ликвидирована Шамилем и включена в Имамат. Власть феод. владетелей в них восстанавливалась по мере продвижения рос. войск. Равнинная часть территории Д. в 1840 включена в Каспийскую область (до 1846), в 1846–60 входила в Дербентскую губернию. В 1860 образованы Дагестанская область и Закатальский округ, в которые включены как равнинные, так и горные районы Д. Часть жителей Д. переселилась в Османскую империю, это движение поощрялось рос. правительством.

На Чрезвычайном съезде народов Д. 13.11.1920 была провозглашена автономия Д. 20.1.1921 ВЦИК принял декрет об образовании Даг. АССР из Даг. обл. Этим декретом и декретами ВЦИК от 16.11.1922 и 4.1.1923 к Д. были присоединены Хасавюртовский округ, Кизлярский и Ачикулакский районы Терской губернии. Постановлением ВЦИК от 22.2.1938 Ачикулакский, Каясулинский, Кизлярский и Шелковской районы были переданы из Д. в состав Ставропольского края. В 1944–57 в состав Д. входили Веденский, Ножай-Юртовский, Саясановский, Чеберлоевский районы, часть Курчалоевского, Шароевского, Гудермесского районов Чечено-Ингушской АССР. В 1957 из состава Д. исключён Шелковской р-н, включены Крайновский, Кизлярский, Тарумовский, Караногайский районы, Кизлярский округ.

В середине – 2-й пол. 20 в. Д. превратился в индустриально-аграрную республику. Пром-сть представлена такими отраслями, как электроэнергетика, топливная, машиностроение и металлообработка и др. 26.7.1994 была принята новая конституция, высшим органом исполнительной власти объявлен Гос. совет (состоял из представителей 14 титульных народов), Даг. АССР переименована в Республику Дагестан.

Хозяйство

Д. входит в Северо-Кавказский экономич. р-н. Объём с.-х. продукции по стоимости в 2 раза превышает объём пром. продукции. В экономике страны республика выделяется сбором винограда (ок. 25% по России, 2004) и овощей (4,9%), произ-вом коньяков (18,9%), шампанских и игристых вин (11,4%), поголовьем овец и коз (24,1%).

В структуре ВРП (2003, %) доля с. х-ва 28,3, торговли и коммерч. деятельности по реализации товаров и услуг 18,0, нерыночных услуг 17,1, пром-сти 12,9, строительства 9,8, транспорта и связи 7,5, др. отраслей 6,4. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, 2004, %): частная 58,3, гос. и муниципальная 37,2, обществ. и религ. организаций (объединений) 0,2, прочие формы собственности 4,3.

Экономически активное нас. 1090 тыс. чел., из них 75,8% занято в экономике. Отраслевая структура занятости (%): с. х-во 25,1, торговля и обществ. питание 14,1, образование 13,9, пром-сть 10,0, транспорт 8,3, здравоохранение 7,2, строительство 5,4, жилищно-коммунальное хозяйство 2,7, культура и искусство 2,1 и др. Уровень безработицы ок. 25%. Денежные доходы на душу нас. 6,8 тыс. руб. в месяц (июль 2006, 68% от среднего по РФ); ок. 34% нас. республики имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность. Объём пром. продукции 10,8 млрд. руб. (2004). В отраслевой структуре пром. произ-ва (%) ведущая роль принадлежит пищевой пром-сти – 32,7, доля электроэнергетики 21,9, топливной пром-сти 19,8, машиностроения и металлообработки 13,4, пром-сти строит. материалов 5,6, химической и нефтехимической 2,9, лёгкой 0,9 и др.

Добывают (табл. 1) нефть и газ (газоконденсатно-нефтяные месторождения Димитровское, Агачбулак близ Махачкалы и Озёрное близ г. Южно-Сухокумск, разрабатываются нефтяной компанией «Роснефть – Дагнефть» и др.); ведётся (2007) разведка и подготовка к добыче нефти на шельфе Каспийского м. (месторождение Инчхе-море, в 5–6 км от берега). Действует Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод.

| Таблица 1. Основные виды промышленной продукции | |||||

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Электроэнергия, млрд. кВт·ч | 2,0 | 4,5 | 2,8 | 3,7 | 5,2 |

| Нефть, включая газовый конденсат, тыс. т | – | 636 | 323 | 327 | 348 |

| Естественный газ, млн. м3 | 752 | 801 | 702 | 739 | 735 |

| Дизели и дизель-генераторы, шт. | 6500 | 4950 | 217 | 186 | 121 |

| Строительный кирпич, млн. условных кирпичей | 104 | 141 | 49,8 | 7,3 | 9,5 |

| Сборные железобетонные конструкции и изделия, тыс. м3 | 398 | 448 | 100 | 32,5 | 76,3 |

| Коньяки, тыс. дал | – | 121 | 244 | 431 | 738 |

| Шампанские и игристые вина, тыс. дал | – | 1504* | 336 | 762 | 1380 |

| Виноградные вина, тыс. дал | – | 983 | 493 | 415 | 394 |

* тыс. бутылок.

Д. полностью обеспечивает себя собств. электроэнергией («Дагэнерго»). Практически вся электроэнергия производится на ГЭС; крупнейшие – Чиркейская (на р. Сулак, мощность 1000 МВт) и Ирганайская (с 1998; на р. Аварское Койсу, мощность 400 МВт).

Осн. продукция машиностроения – разл. судовое, авиац. и электротехнич. оборудование, дизели, приборы, вычислит. техника, шлифовальные станки, оборудование для пищевой пром-сти и др. Значит. часть предприятий отрасли производит продукцию для ОПК. Ведущие предприятия: концерн «КЭМЗ» (Кизлярский электромеханич. завод; в т. ч. одноместные самолёты, электробытовые приборы, деревообрабатывающие станки), «Дагдизель» (Каспийск; дизели), завод им. Гаджиева (Махачкала; в т. ч. рулевые машины для судов, насосы), «Авиаагрегат» (Махачкала; аэродромное оборудование и средства наземного обслуживания самолётов, комплектующие изделия для авиатехники), «Эльтав» (Махачкала; биполярные, полевые транзисторы, интегральные микросхемы, топливные агрегаты), «Дагтелекомс» (Махачкала; в т. ч. звукозаписывающая аппаратура), «Электросигнал» (Дербент; электронная техника), НИИ «Сапфир» (Махачкала; в т. ч. автоматические радиопеленгаторы, пеленгационные системы-имитаторы для проверки бортового навигац. оборудования), «Завод точной механики» (Каспийск; приборы цифрового контроля, средства автоматизации и др.), «Дагэлектромаш» (Махачкала; электросварочное оборудование), завод сепараторов (Махачкала), завод шлифовальных станков (Дербент).

Предприятия химич. пром-сти выпускают фосфорную кислоту («Дагфос», Кизилюрт), лаки, краски (завод лакокрасочных изделий, Махачкала), разл. полипропиленовые трубы (завод «Мушарака», Буйнакск) и др. Ведущие предприятия стекольной пром-сти: заводы – стекловолокна (Махачкала), «Дагстекло» (Дагестанские Огни; облицовочная плитка, стеклянные трубы, оконное стекло и др.).

Осн. продукция пром-сти строит. материалов – сборный железобетон (комбинаты «Дагстройиндустрия» и «Махачкалинский ДСК», Махачкала; «Дагюгстрой», Дербент; «Аист», Кизилюрт, и др.), кирпич («Силикат», Махачкала). Ведётся добыча известняка (Дербент), минер. строит. сырья (близ г. Избербаш).

Лёгкая пром-сть представлена текстильной, трикотажной, швейной и обувной отраслями, произ-вом ковров. Осн. центры: Махачкала («Дагтекстиль» – трикотажное полотно, чулочно-носочные изделия; «Каспийская мануфактура» – в т. ч. суровая марля), Дербент (швейная, шерстопрядильная, ковровая фабрики и др.), Буйнакск (обувная и трикотажная фабрики), Кизляр (швейная фабрика), Дагестанские Огни (ковровая фабрика); в сёлах Хив (Хивский р-н) и Хучни (Табасаранский р-н) – произ-во ковров.

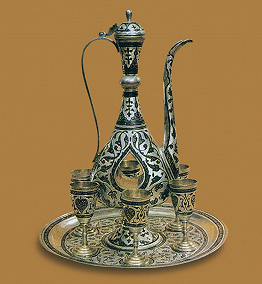

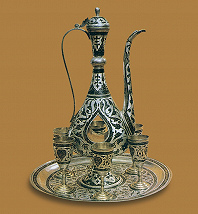

Развиты нар. худож. промыслы: обработка металла, в т. ч. произ-во сувенирного оружия, подарочной посуды, ювелирных украшений («Кубачинский худож. комбинат», пос. Кубачи Дахадаевского р-на), гражд. холодного и сувенирного оружия (предприятие «Кизляр», Кизляр), керамики (с. Балхар Акушинского р-на), дерев. изделий, инкрустированных металлом, костью, перламутром (худож. фабрика в с. Унцукуль), чеканка по меди (Гоцатлинский худож. комбинат в с. Большой Гоцатль Хунзахского р-на).

Пищевая пром-сть специализируется на переработке винограда, произ-ве высокосортных виноградных, игристых и шампанских вин и коньяков. Ведущие предприятия: Кизлярский коньячный завод, Дербентский завод игристых вин, Дербентский коньячный комбинат, винно-коньячные заводы «Избербашский» и «Каспийвинпром» (Махачкала) и др. Развиты также переработка рыбы (Рыбопромышленная коммерч. компания «Порт-Петровск» – живая и мороженая рыба, рыбные консервы и мука; рыбокомбинат «Главный Сулак»; «Дагрыбхоз» – в т. ч. рыбные балычные изделия; все – в Махачкале) и произ-во разл. консервов (заводы в Дербенте, Буйнакске – в т. ч. соки, варенья, джемы, компоты; в Кизляре – мясные, фруктовые, овощные консервы; в Гергебильском, Ботлихском районах и др.). Действуют кондитерская фабрика (Избербаш), молокозавод (Махачкала), корпорация «Дагестанхлебопродукт» (Махачкала; в т. ч. мука, крупы, комбикорма, хлебобулочные изделия), маслозавод и мясокомбинат «Золотой телёнок» (Кизляр). Ведётся розлив минеральных вод (заводы «Денеб» и «Старт» в Махачкале и др.).

Ведущий пром. центр Д. – Махачкала; др. крупные центры – Буйнакск, Дербент, Кизляр, Каспийск, Избербаш.

Сельское хозяйство. Стоимость валовой продукции с. х-ва 21,9 млрд. руб. (2004), в т. ч. 51% приходится на продукцию растениеводства. Пл. с.-х. угодий составляет 3313,8 тыс. га (65,8% пл. республики), из них ок. 15% – пашня. По доле пастбищ в структуре с.-х. угодий Д. занимает одно из первых мест на Сев. Кавказе, по доле пашни – одно из последних. Степень распаханности территории уменьшается с севера на юг (70% пашни приходится на равнинные территории, 20% – на предгорные, 10% – на горные). Возможности расширения площади пашни ограничены, в равнинной части Д. интенсивно вовлекаются в оборот малопригодные для обработки земли. В предгорной и горной частях удобные земли освоены практически полностью, участки пашни представлены небольшими разрозненными террасными полями. В ряде районов применяется искусств. орошение.

Развиты виноградарство (наиболее крупные массивы виноградников сосредоточены в нижнем течении рек Терек и Сулак, а также в предгорьях на востоке Д.), плодоводство (абрикосы, черешня, яблоки, персики, сливы и др.; крупнейшие садоводч. районы расположены в долинах рек Самур, Гюльгерычай, Андийское Койсу, Аварское Койсу, Каракойсу; на юго-востоке Приморской низменности выращивают гранаты, инжир, хурму, миндаль) и овощеводство (вместе с бахчевыми культурами занимает 19,2% посевных площадей). Выращивают также зерновые (48% посевных площадей; озимые пшеница и ячмень, кукуруза на зерно, рис), кормовые (30,8%; в т. ч. люцерна), картофель и технические культуры, гл. обр. подсолнечник (табл. 2).

| Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т | |||||

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Зерно | 431,6 | 491,6 | 266,7 | 217,7 | 327,5 |

| Семена подсолнечника | 7,8 | 10,9 | 2,1 | 1,8 | 6,8 |

| Картофель | 87,7 | 79,6 | 146,0 | 104,5 | 293,2 |

| Овощи | 209,9 | 229,6 | 134,7 | 310,0 | 715,5 |

| Плоды и ягоды | – | 105,9 | 131,6 | 45,5 | 71,2 |

Традиц. отрасль специализации животноводства – овцеводство, развито практически повсеместно (тонкорунное – в сев. равнинной части Д., отгонно-пастбищное – в юж. горной части). Развиты также мясо-молочное (в юж. части) и мясное (гл. обр. на востоке) скотоводство, козоводство, птицеводство (табл. 3, 4), звероводство (в зап. части Д. – Казбековском р-не, а также зверохозяйство в Каспийске), коневодство (в сев. части и юго-зап. районах), рыбоводство (на севере Д., в Ногайском р-не, и на юго-востоке, в с. Магарамкент). В зап. и юго-зап. районах разводят ослов, мулов (в Ботлихском р-не), пятнистых оленей (в Казбековском районе).

| Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов | |||||

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Крупный рогатый скот | 789,9 | 743,4 | 691,0 | 678,7 | 813,7 |

| Свиньи | 50,4 | 49,0 | 7,0 | 5,3 | 4,2 |

| Овцы и козы | 3428,3 | 3351,1 | 2961,6 | 2301,2 | 4286,5 |

| Таблица 4. Основные виды продукции животноводства | |||||

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Скот и птица на убой, тыс. т | 62,3 | 77,7 | 60,2 | 52,8 | 60,5 |

| Молоко, тыс. т | 324,9 | 358,3 | 284,9 | 278,8 | 348,1 |

| Яйца, млн. шт. | 198,3 | 239,7 | 179,3 | 245,4 | 274,9 |

| Шерсть, тыс. т | – | 15,7 | 12,2 | 8,8 | 13,2 |

Ок. 72% с.-х. угодий относится к землям с.-х. организаций, крестьянские (фермерские) хозяйства занимают 3,7%, в личном пользовании граждан – 3%. В с.-х. организациях производится 40% зерна, в хозяйствах населения – ок. 93% картофеля, 90% овощей, 86,5% скота и птицы на убой, 82,2% молока, 47% зерна.

Транспорт. Автомобильный транспорт обеспечивает б. ч. внутр. грузовых и пассажирских перевозок. Длина автодорог с твёрдым покрытием 7461 км (2004). По территории Д. проходит автомагистраль федерального значения – «Кавказ» (Краснодар – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджаном). Длина железных дорог 516 км. Осн. ж.-д. магистрали: Москва – Грозный – Гудермес – Махачкала – граница с Азербайджаном – Баку и Махачкала – Кизляр – Астрахань (ж.-д. линия Кизляр – Карланюрт построена в кон. 1990-х гг.). Осн. грузы: нефть, нефтепродукты, зерно, стройматериалы, разл. оборудование и др. Мор. транспорт обеспечивает б. ч. внешних грузовых перевозок. Гл. мор. порт – Махачкала (грузооборот ок. 4,5 млн. т и св. 200 контейнеров ДФЭ); единственный незамерзающий рос. порт на побережье Каспийского м.). Осн. грузы: минерально-строит. материалы, зерно, нефтеналивные грузы и др.; паромные и контейнерные перевозки. По территории республики проходят магистральный нефтепровод Баку (Азербайджан) – Новороссийск (Краснодарский край, длина 274 км), магистральные газопроводы Моздок (Сев. Осетия) – Кази-Магомед (Азербайджан, длина 297 км) и Макат (Казахстан) – Сев. Кавказ (длина ок. 130 км). Междунар. аэропорт в Махачкале.

Здравоохранение

В Д. на 10 тыс. жит. приходится 38,2 врача, 80,3 лица ср. мед. персонала, 69,7 больничных коек (2005). Общая заболеваемость на 10 тыс. нас. составляет 884,8 случая (2005). Серьёзной проблемой здравоохранения Д. является наркомания (76% подростков употребляют наркотики). Наличие бактериального загрязнения почвы и воды, природных очагов туляремии, бруцеллёза и др. обусловливает довольно высокую заболеваемость инфекционно-паразитарными болезнями (ок. 250 тыс. случаев в год). В Д. работают Мед. центр им. Р. П. Аскерханова и Республиканский диагностич. центр в Махачкале. Курорты: Каякент, Талги и др.

Образование

Учреждения культуры. В системе образования Республики Д. функционируют (2006) 519 дошкольных учреждений (св. 50 тыс. воспитанников), св. 1600 общеобразоват. учебных заведений (св. 426 тыс. уч-ся), 24 учреждения начального проф. образования (св. 3 тыс. студентов), 27 средних спец. учебных заведений (17 тыс. уч-ся). Действуют 96 учебных заведений культуры и иск-ва, в т. ч. 41 муз. школа, 13 детских худож. школ, 42 школы иск-ва; республиканский Дом нар. творчества (1937). В системе высшего образования 6 гос. вузов (ок. 31 тыс. студентов), в т. ч. Даг. ун-т (основан в 1931 как педагогич. ин-т; с 1957 совр. назв.), педагогич. ун-т (1931), с.-х. академия (основана в 1932 как плодовиноградный ин-т), мед. академия (1932), Даг. технич. ун-т (основан в 1972 как политехнич. ин-т, с 1995 совр. назв.), Ин-т нар. хозяйства Правительства Республики Д. (1991) – все в Махачкале; филиалы Моск. гос. юридич. академии, Ун-та РАО и др. Среди науч. учреждений – Даг. науч. центр РАН (1991); включает св. 10 науч. учреждений, в т. ч. Ин-т физики им. Х. И. Амирханова, Ин-т истории, археологии и этнографии, Ин-т языка, лит-ры и иск-ва им. Г. Цадасы, Науч. объединение «ИВТАН». Даг. науч. центр РАМН (1993); Прикаспийский зональный НИИ ветеринарии, научно-производств. объединение «Дагагровинпром» и др. Функционирует 1031 библиотека, 1070 клубных учреждений. В Д. работают 15 музеев, в т. ч. Даг. гос. объединённый историко-архит. музей в Махачкале (основан в 1923 как краеведч. музей, с 1977 совр. назв.); 14 филиалов, в т. ч. Литературно-мемориальный дом-музей С. Стальского (1950; с. Ашага-Стал Сулейман-Стальского р-на), Музей боевой славы в Махачкале, музеи в Буйнакске, Хасавюрте, Кизляре, а также в сёлах Терекли-Мектеб, Цада, Каякент, Карабудахкент, Ахты; Дербентский историко-архит. и худож. музей-заповедник (1988), Республиканский музей изобразит. искусств (1958) в Махачкале.

Средства массовой информации

В Республике Д., по данным Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия РФ («Росохранкультура»), зарегистрировано и состоит на учёте 431 СМИ (2004), в т. ч. 249 газет, 40 журналов и 6 информационных агентств. Печатные СМИ насчитывают 179 республиканских и 70 городских и районных СМИ. Среди средств массовой информации особое место занимают издания на нац. языках.

Наибольший тираж имеют газеты «Новое дело» (27,7 тыс. экз.), «Истина» (18,6 тыс. экз.), «Махачкалинские известия» (17,3 тыс. экз.), «Лезги газет» (14,6 тыс. экз.), «Молодёжь Дагестана» (14,2 тыс. экз.), «Замана» (13,4 тыс. экз.), «Дагестанская правда» (10,2 тыс. экз.).

В Д. зарегистрировано ок. 80 муниципальных и коммерческих студий телевидения и радио (помимо общероссийских телекомпаний и Гостелерадиокомпании «Дагестан», вещающей на всю республику). Функционирует 8 сетей кабельного телевидения. В каждом районе имеется или создаётся своя телерадиовещательная база. Вместе с тем остаётся острой проблема создания в республике собственного канала вещания, обеспечивающего охват сигналом всей территории Д. Осн. полиграфич. мощности по книжному, журнальному и газетному производству находятся в гос. или в муниципальной собственности. Удельный вес негосударственного сектора в общем количестве полиграфич. предприятий составляет 19%.

Литература

Лит-ры народов Д. развиваются на аварском, даргинском, кумыкском, лезгинском, лакском, ногайском, табасаранском, татском, а также рус. языках. С 7 в. культура Д. испытывала влияние арабо-мусульм. традиции. В 10 в. широкое распространение получили жанры духовной лит-ры на араб., тюркском (тюрки) и перс. языках: агиографич. памятники («История Абу Муслима»), хроники («Дербент-наме», «История Дербента и Ширвана»), мавлиды (о жизни пророка Мухаммеда), назидания и др. Начиная с 18 в. в аварской, а позднее и в др. лит-рах утверждается аджам – письменная система на основе араб. графики. В кон. 18 – нач. 19 вв. влиятельная арабоязычная традиция постепенно уступает место поэтич. творчеству на нац. языках (кумыки Мама Гиши из Эндерея, Юсуп Кади из Яхсая; табасаранцы Калук Мирза, Гаджи-Саид Зирдягский; ногайцы Саркынбай Крымлы, Исмаил Мажарлы; таты Илишагъа бен Шомоила, Ливи бен Миши Нагдиму и др.). Популярностью пользовалась поэзия ашугов, тесно связанная с фольклором.

Во 2-й пол. 19 в. формируются нац. лит-ры. Усиление личностного начала, внимание к социальным проблемам отличают поэзию аварцев Чанки из Батлаича, Али-Гаджи из Инхо, Махмуда из Кахаб-Росо; кумыка Ирчи Казака; даргинцев Омарлы Батырая, Мунги Ахмеда; лезгина Етима Эмина; лачки Шазы из Куркли. Заметную роль в формировании прозаич. жанров сыграли очерки даг. просветителей: «Рассказ кумыка о кумыках» Д.-М. Шихалиева (1848), «Как живут лаки» А. Омарова (1870), «Сказание очевидца о Шамиле» Гаджи-Али (1873), «Среди горцев Северного Дагестана» Г.-М. Амирова (1873), «Из дагестанских нравов» А. Мамедова (1892) и др.

В лит-ре нач. 20 в. преобладает острая социальная проблематика, усиливаются публицистич. интонации, звучат призывы к обновлению традиц. уклада: поэма «Жалоба кавказских гор» кумыка М. Алибекова (1905), повесть «Бедная Хабибат» кумыка Н. Батырмурзаева (1910) и др. В 1902 в Темир-Хан-Шуре была основана первая типография в Д. Трибуной прогрессивных демократич. взглядов стал ж. на кумыкском яз. – «Танг-Чолпан» («Утренняя звезда», 1917–18). Автор первой даг. драмы («Лудильщики», 1914) – лакский драматург и обществ. деятель Г. Саидов. Воен. тематика поднята в лирич. поэме «Мариам» Махмуда (1915), классика аварской поэзии. Тема революц. преобразования нашла отражение в произведениях аварцев Г. Цадасы, З. Г. Гаджиева, Р. Динмагомаева, лакца А.-К. Закуева, лезгина С. Стальского, кумыка Ю. Гереева, даргинца Р. Нурова, основоположника даргинской сатиры А. Иминагаева («Труд муллы», 1934). В 1930-е гг. формируется жанр романа: «Герои в шубах» аварца Динмагомаева (1933), «Рыбаки» тата М. Ю. Бахшиева (1933), «Разорванные цепи» лезгина А. Фатахова (1934); развивается драматургия (лакец М. Чаринов, аварец Б. Малачиханов, табасаранец А. П. Джафаров, таты М. Шалумов и Ю. Семёнов, лезгин Г. Гаджибеков, даргинец Нуров, кумык А.-П. Салаватов). Выделяется творчество лакца Э. М. Капиева (лирич. сб. «Резьба по камню», 1940) – переводчика фольклора и стихов даг. поэтов, составителя первых поэтич. антологий. Происходило становление лит. критики (Г. Гаджибеков, К. К. Султанов и др.). В послевоенной прозе важное место занимают повести аварцев М. Сулиманова, М. А. Магомедова, кумыка А. Аджаматова, тата Х. Д. Авшалумова; романы кумыка И. Керимова. Вклад в детскую лит-ру внесли аварец З. Гаджиев, даргинец Р. М. Рашидов, кумык М.-С. Яхъяев. Новый этап в развитии лит-ры Д. связан с творчеством аварца Р. Г. Гамзатова, ставшего самой значительной фигурой дагестанской лит-ры 2-й пол. 20 в.

В кон. 20 в. интенсивно развивается жанр романа (исторический, эпический, лирико-филос. и др.); усиливается внимание к морально-этич. проблематике, психологич. многомерности характера. Среди писателей: аварцы Ф. Г. Алиева, М. Г. Гаирбекова, Адалло, О.-Г. Шахтаманов, М. Ахмедова; даргинцы Р. М. Рашидов, А. А. Абу-Бакар, Магомед-Расул, Х. М. Алиев; кумыки А. Аджиев, Ш. Альбериев, Б. Магомедов; лезгины И. Гусейнов, А. У. Саидов, Р. Гаджиев, А. Кардаша; лакцы М. Магомедов, Б. Рамазанов, М.-З. Аминов; табасаранцы М. Шамхалов, М. Митаров, Ш. Казиева; таты К. Кукуллу, Б. Сафанов, М. М. Дадашев; ногайцы Кадрия (К. О. Темирбулатова), И. С. Капаев.

Архитектура и изобразительное искусство

От раннего Средневековья сохранились руины гуннского г. Варачан (городище Урцеки близ г. Избербаш: оборонит. стены, бани, языческие храмы), хазарской столицы Семендер (близ с. Тарки). К 6 в. восходят каменные стены и крепости грандиозной (св. 40 км длиной) дербентской оборонит. системы, перегораживавшей прикаспийский проход – осн. караванный путь из юго-вост. Европы в Переднюю Азию. Связи со странами Востока оказали влияние на архитектуру Дербента, в которой прослеживаются чёткие стилевые периоды: оборонительное строительство 6 в. связано с сасанидским Ираном, архитектура 8–9 вв. – с арабо-мусульманской культурой (Джума-мечеть), 14–15 вв. – с влиянием Ширвана. О раннем проникновении христианства из Албании свидетельствуют руины церквей на Верхнечиркейском городище (хазарский г. Беленджер) и в Дербенте (все 6–8 вв.), о более позднем (10–14 вв.) влиянии Грузии – небольшие 1-нефные церкви (в селении Датуна, 10–12 вв.). В горных районах Д. сохранилось много оборонит. построек из грубообработанного камня: круглые и квадратные башни разл. назначения (сторожевая башня в ауле Хоредж, 16–17 вв.), крепости (у аулов Хучни, Ахты, Кумух, Харба-Гуран).

На протяжении веков в Д. развивалось гл. обр. нар. зодчество, причём у каждого из многочисл. народов (или группы народов) оно имеет свои особенности. Вместе с тем сильно выражены и общие черты, обусловленные общностью историч. судьбы и взаимовлияниями. Поселения-аулы обычно размещены на труднодоступных участках; в горных аулах террасообразная композиция плотной застройки напоминает единое ступенчатое сооружение (Кубачи, Чох). Сохранились жилые дома 18–19 вв. (в горных и предгорных районах – из камня, в юж. части Приморской низменности – саманные), прямоугольные в плане, с плоской крышей. В старых домах осн. внимание уделялось оформлению интерьера (лепные и каменные украшения камина, фигурные дерев. столбы и т. д.); в 19–20 вв. большую роль играл декор фасада (арочные порталы, фигурные каменные и деревянные детали, резные обрамления окон и дверей). Мечети в аулах (Калакорейш, Каракюре, Рича, все 11–13 вв.; Цахур, Кумух, 14 в.) – обычно прямоугольные в плане каменные сооружения с плоской крышей, опирающейся на резные деревянные столбы в интерьере; перед гл. фасадом – галерея. Минареты – круглые в плане (в аулах Рича, Мишлеш; оба 13 в.) или квадратные (в сёлах Шиназ, Рутул). Распространены каменные купольные мавзолеи (обычно квадратные в плане) с сомкнутым сводом (в ауле Дулдуг, 1682–83) или куполом (в ауле Хутхул, 1807–08), мосты (деревянные и каменные арочные), архитектурное оформление родников.

В 19 в. в Д. проникает влияние рус. архитектуры: создаются здания в стиле ампир (гауптвахта в Дербенте, 1828), крепости (в с. Ахты, крепость Бурная), строятся города Петровск-Порт (ныне Махачкала), Темир-Хан-Шура (ныне Буйнакск). В сов. время возникают новые города (Каспийск, Избербаш, Хасавюрт, Кизилюрт) и рабочие посёлки; ведётся строительство в духе конструктивизма (почтамт, 1920-е гг.), с использованием вост. мотивов (Дом правительства, ныне Дагестанская гос. с.-х. академия, 1927–28, арх. И. В. Жолтовский), в 1930–50-е гг. – с применением классич. форм и деталей (гостиница «Дагестан», 1938–39, арх. Г. Гримм; все – в Махачкале). Среди значительных построек 2-й пол. 20 в. – здания Рус. драматического театра и Республиканской библиотеки им. А. С. Пушкина в Махачкале (1980-е гг.).

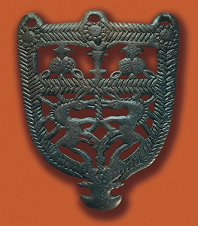

Наиболее ранние памятники изобразит. и декоративно-прикладного иск-ва на территории Д.: энеолитич. керамика – расписная и чернолощёная с рельефным и углублённым орнаментом; восходящие к эпохе бронзы многочисл. наскальные, преим. гравированные, изображения (близ с. Капчугай, 2–1-е тыс. до н. э.; изображения такого типа создавались вплоть до 20 в.); бронзовые литые статуэтки людей и животных (Верхнечирюртовский могильник). К 6–10 вв. относятся обобщённые каменные фигуры барсов и львов из Дербентской крепости, ажурные бронзовые пряжки из могильника Бежта, ювелирные украшения из могильника у с. Агачкала. С раннего Средневековья распространены вертикальные резные надмогильные плиты (в сёлах Калакорейш, Акуша и др.). Распространена резьба по дереву (двери мечетей в Калакорейше, Тпиге). С 11–13 вв. в ауле Кубачи создавались многочисл. каменные рельефы и бронзовые котлы с близкими сасанидским изображениями животных, людей, сцен охоты и др. С усилением исламизации в иск-ве Д. начинает преобладать геометрич. и растит. орнамент, часто включающий надписи. В средние века мн. горные аулы превращаются в узкоспециализированные кустарные центры. Кубачи известны ювелирными изделиями и оружием, богато украшенными чернью, гравировкой, насечкой (см. Кубачинская обработка металла); Гоцатль – медными чеканными изделиями; Балхар – неглазурованной керамикой с росписью ангобом (см. Балхарская керамика); Унцукуль – дерев. изделиями с серебряной насечкой и инкрустацией костью, перламутром. Во мн. районах издавна ткут ворсовые и безворсовые ковры, плетут циновки, вяжут узорные носки. Каждый район имеет свои излюбленные рисунки, расцветку, композицию. Повсеместно развивалось ковроделие (создан ряд фабрик, в Дербенте с 1931 существует школа ковроделия). Среди мастеров нар. иск-ва – А. М. Абдурахманов, И. А. Абдулаев, Р. А. Алиханов, Б. Г. Гимбатов, Г. М. Кишев, Г. М. Магомедов, Г. М. Чабкаев.

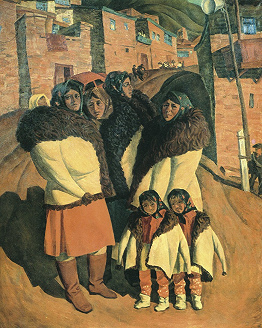

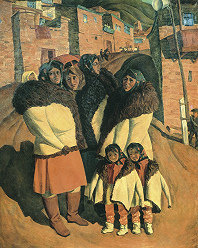

Большую помощь в воспитании нац. худож. кадров оказал Е. Е. Лансере, в 1918–19 преподававший рисунок в Темир-Хан-Шуре (среди учеников – худ. М. А. Джемал, скульптор Х. Н. Аскар-Сарыджа). С 1920-х гг. активно работали живописцы Х.-Б. Мусаев, Джемал, Ю. А. Моллаев, М. Юнусилау, Д. А. Капаницын, Н. А. Лаков; в 1950–70-е гг. – живописцы-станковисты А. И. Августович, В. В. Горчаков, Х. М. Курбанов, О. Б. Омаров, живописец-монументалист И. Д. Большаков, графики С. М. Салаватов, Г. П. Конопацкая, В. Н. Горьков, К. А. Мурзабеков, А. Н. Шарыпов, скульпторы Аскар-Сарыджа (памятник М.-А. Дахадаеву в Махачкале, 1971), А. И. Газалиев, А. М. Ягудаев. В 1980-е гг. выдвинулось новое поколение художников: Э. М. Путерброт, И.-Х. Супьянов, Ж. В. Колесникова, С. С. Батыров, И. О. Гусейнова.

Музыка

Для фольклора, представленного традициями более чем 30 народов, характерен ряд общих черт: преобладание сольного пения с инструментальным сопровождением, наличие сходного инструментария, общего быстрого танца в размере 68(за пределами Д. называется «лезгинка») и др. Центр. фигура проф. эпич. традиции – ашуг (далайла-уста, йырчи, кочонах, шаир).

В 1920-х гг. состоялись первые муз.-этнографич. экспедиции, начали публиковаться сборники песен и танцев народов Д. Основоположник даг. проф. композиторской музыки – Г. А. Гасанов (первая нац. опера «Хочбар», 1937). Среди композиторов: Н. С. Дагиров, С. А. Агабабов, С. А. Керимов, З. М. Гаджиев, К. М. Шамасов, М. К. Касумов; за пределами республики работают композитор и дирижёр М. М. Кажлаев (первый даг. балет «Горянка», 1968), композитор Ш. Р. Чалаев (опера «Горцы», 1970). Мастера нац. исполнительской культуры: певицы – Б. Мурадова, П. Нуцалова, А. Ибрагимова, М. Щербатова, Р. Гаджиева, И. Г. Баталбекова, Б. А. Ибрагимова, М. Гасанова; инструменталисты – У. Абубакаров, К. Магомедов.

В Д. функционируют неск. муз.-драматич. театров (см. в разделе Театр), в 1999 в Махачкале открыт Театр оперы и балета. Работает Гос. филармония.

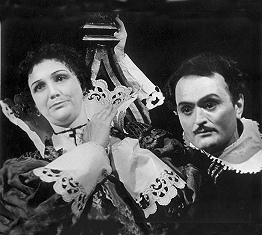

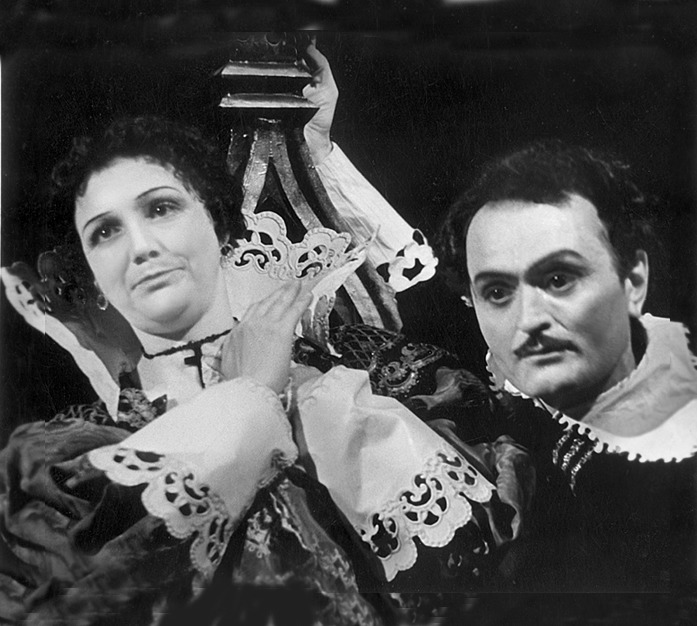

Театр

В 1910–20-х гг. в разл. селениях возникали любительские драматич. кружки, на основе которых позже сформировались проф. театры. В Д. работают: в Махачкале – Республиканский рус. драматич. театр им. М. Горького (1925), Кумыкский муз.-драматич. театр (1930, с 1955 им. А.-П. Салаватова), Лакский муз.-драматич. театр (1935, с 1952 им. Э. Капиева), Аварский муз.-драматич. театр (в 1935 основан в с. Хунзах, с 1951 им. Г. Цадасы), Театр кукол (1941), Театр оперы и балета (1999); в Дербенте – Азерб. драматич. театр (1930), Лезгинский муз.-драматич. театр им. С. Стальского (1938), Табасаранский драматич. театр (2001), Татский театр (1962); в Избербаше – Даргинский муз.-драматич. театр им. О. Батырая (1961). Среди деятелей театрального иск-ва Д. разных лет: А. А. Магаев, З. Н. Набиева, М. А. Абдулхаликов, П. Х. Хизроева, Б. М. Инусилов, Н. М. Ибрагимов, Н. М. Алиев, Г. И. Исаев.

В 1935 выходцы из лакского аула Цовкра А. Абакаров, Я. Гаджикурбанов, М. Загирбеков и С. Курбанов создали в Махачкале проф. коллектив «4 Цовкра», развивавший традиции самобытного иск-ва канатоходцев. С 1947 после разделения коллектива существуют две самостоят. группы: «Дагестанские канатоходцы» и «Цовкра».

В 1984 в Махачкале открыт Музей истории театров Д. В республике также работают Ансамбль песни и пляски Д., Ансамбль танца «Лезгинка», Ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана».