КАРЕ́ЛИЯ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

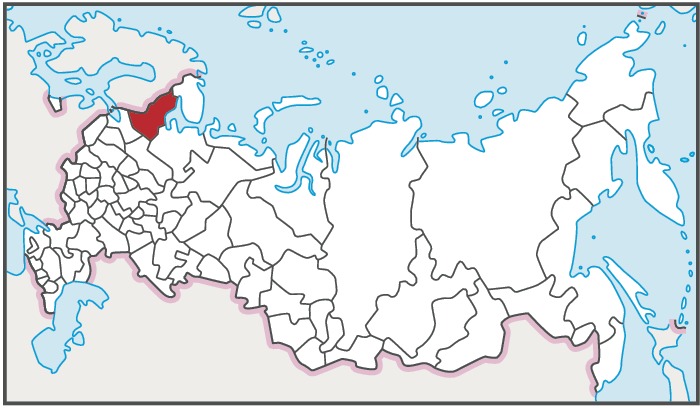

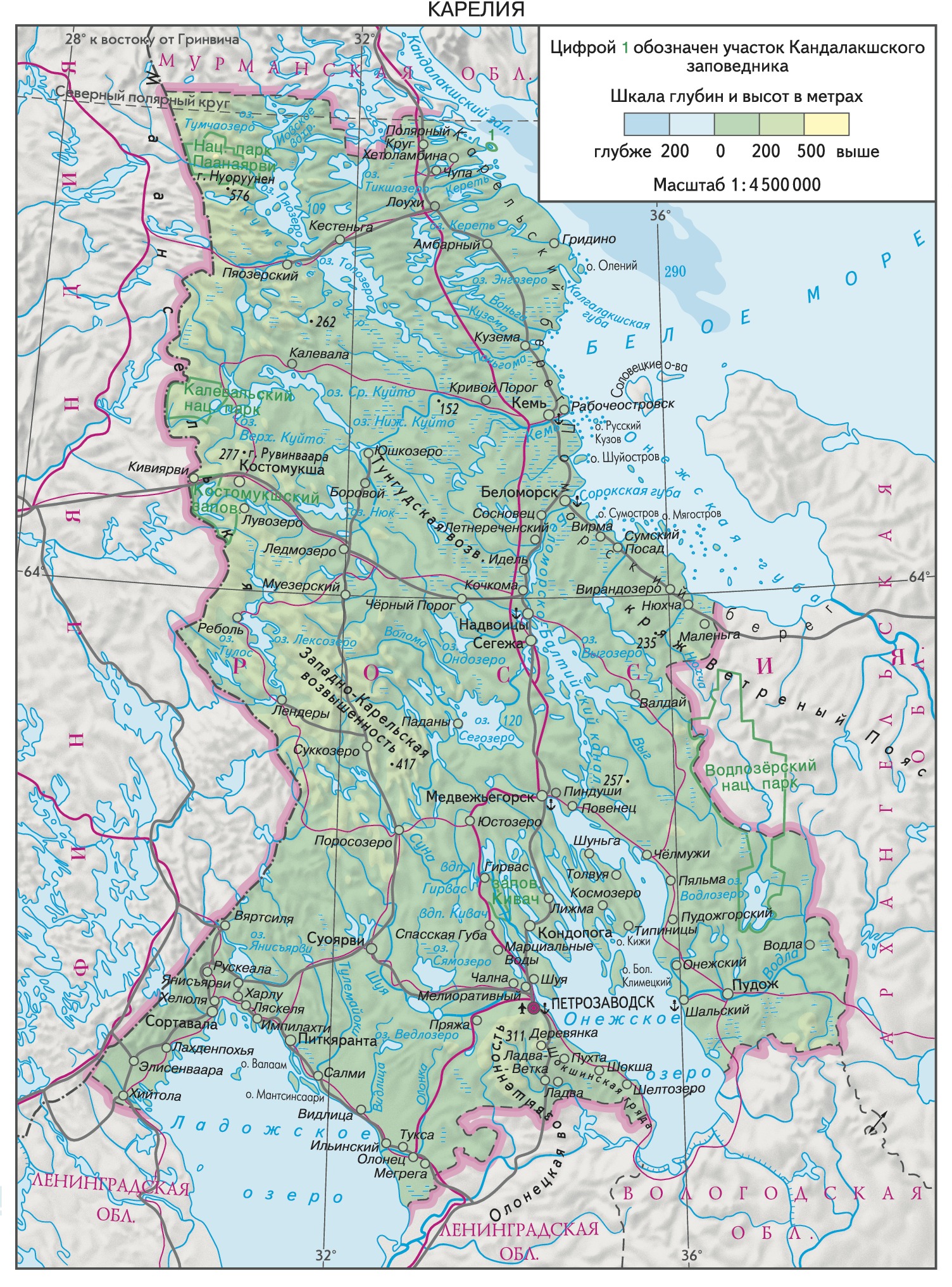

КАРЕ́ЛИЯ (Республика Карелия), субъект Рос. Федерации. Расположена на северо-западе Европ. части России. На северо-востоке омывается Белым м., на юге – Ладожским и Онежским озёрами. На западе граничит с Финляндией. Входит в состав Северо-Западного федерального округа. Пл. 180,5 тыс. км2. Нас. 693,2 тыс. чел. (2007; 261,0 тыс. чел. в 1926; 651,0 тыс. чел. в 1959; 791,3 тыс. чел. в 1989). Столица – Петрозаводск. Адм.-терр. деление: 15 районов, 13 городов, 11 посёлков гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти республики определяется Конституцией РФ и Конституцией Республики К. (2001). Гос. власть в К. осуществляют Законодат. собрание, глава республики, правительство, иные органы исполнит. власти в соответствии с Конституцией республики. Глава республики – высшее должностное лицо, наделяемое полномочиями Законодат. собранием по представлению Президента РФ. Законодат. собрание Республики К. – постоянно действующий представительный и единственный законодат. орган гос. власти республики. Состоит из 50 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права тайным голосованием сроком на 5 лет. Депутаты Законодат. собрания работают как на профессиональной постоянной основе, так и на непостоянной основе (число депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, устанавливается законом и не может быть более 1/3 от установленного числа депутатов Законодат. собрания). Исполнит. власть в Республике К. осуществляют глава республики, возглавляемое им правительство и иные органы исполнит. власти.

Природа

Рельеф. Территория К. расположена преим. в вост. части Фенноскандии. В целом рельеф представлен холмистой средневысотной денудац. равниной, осложнённой цокольными возвышенностями и массивами, сформировавшимися в условиях тектонич. поднятий. В наиболее возвышенной зап. части К. рельеф представлен своеобразным денудационно-тектонич. мелкосопочником возвышенностей Маанселькя (выс. до 576 м, гора Нуоруунен – высшая точка К.), Западно-Карельской (выс. до 417 м) и их отрогов. В центр. части протягиваются невысокая Тунгудская возвышенность и сев.-зап. оконечность сравнительно монолитного цокольного кряжа Ветреный Пояс. Холмисто-грядовый рельеф Олонецкой возвышенности (выс. до 311 м) к юго-западу от г. Петрозаводск и примыкающих к ней Урской (на западе) и Шокшинской (на востоке) гряд сформирован на выходах фундамента и в моренных отложениях. Сложные грядовые комплексы (сельги и понижения между ними) наиболее характерны для Заонежья, изобилующего вытянутыми с северо-запада на юго-восток заливами и озёрами. Нередко гряды представлены межлопастными и конечно-моренными образованиями. Встречаются озы и камы. На юго-западе, востоке и юго-востоке К. распространены низменности: сильно заболоченные озёрно-ледниковая Олонецкая, морская абразионно-аккумулятивная Прибеломорская и хорошо дренированная абразионно-аккумулятивная Водлинская. Среди покрова морских и озёрных глин и песков нередки выступы кристаллич. пород («бараньи лбы»).

Берега Белого м. подвержены приливно-отливному воздействию (амплитуда до 2–3 м). Побережье Онежской губы Белого м. (б. ч. Поморского берега) низменное и болотистое, пологосклонные скальные сопки (т. н. вараки) и мысы немногочисленны. Карельский берег и отчасти Поморский берег сильно изрезаны. Глубоко вдающиеся в сушу, выпаханные льдом в скальном основании по зонам разломов заливы (губы Калгалакшская, Кемская, Сорокская и др.) и проливы (Великая Салма и др.) между лесистыми шхерами и безлесными лудами превращают побережье в сложный архипелаг. Шхерные берега характерны и для сев. части Приладожья (район г. Сортавала и Валаамский архипелаг). Вдоль вост. берега Ладожского оз. местами развиты дюны.

Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория К. расположена в юго-вост. части Балтийского щита древней Восточно-Европейской платформы, б. ч. в пределах Карельского блока (гранит-зеленокаменной области), который на востоке граничит с Беломорским блоком (гранулито-гнейсовым поясом), а на крайнем юго-западе – со Свекофеннским блоком (подвижным поясом). Карельский блок образован архейскими гранитоидами, гнейсами, кристаллич. сланцами и зеленокаменными поясами (возраст 3,0–2,7 млрд. лет), сложенными коматиитами, базальтами, дацитами, риолитами (в центр. части К. также андезитами), туфами, прорванными силлами и дайками диабазов и перекрытыми конгломератами, песчаниками и железистыми кварцитами. Зеленокаменные пояса К. протягиваются гл. обр. субмеридионально. Архейские образования прорваны раннепротерозойскими интрузиями основного и ультраосновного составов (напр., Бураковско-Аганозёрский массив к востоку от Онежского оз.) и перекрыты в наложенных грабенообразных впадинах сев.-зап. простирания (наиболее крупная – Онежская мульда – расположена к западу и северо-западу от Онежского оз.) нижнепротерозойскими слабометаморфизов. осадочно-вулканогенными толщами (базальты, андезитобазальты, туфы, туфогенно-обломочные породы, конгломераты, брекчии, гравелиты, песчаники, алевролиты, кремнистые, глинистые, углеродистые сланцы, доломиты, известняки), которые пронизаны силлами и дайками габбро и диабазов. Древние комплексы Карельского блока прорваны гранитами рапакиви, а также габбро и анартозитами возрастом ок. 1,6 млрд. лет (напр., крупный массив к северо-востоку от Ладожского оз.). Беломорский пояс, протягивающийся вдоль побережья Белого м., надвинут на Карельский блок и сложен на территории К. архейскими гнейсами, амфиболитами, мигматитами (возраст 2,9–2,8 млрд. лет), претерпевшими интенсивную тектонотермальную переработку в раннем протерозое. Гнейсы и мигматиты образуют купольные структуры. Фрагмент Свекофеннского блока (к северо-западу от Ладожского оз.) образован нижнепротерозойскими гнейсами и кристаллич. сланцами, прорванными гранитами и габбро. К северу от Ладожского оз. выявлена рифейская астроблема (оз. Янисъярви). На юге и юго-востоке К. докембрийские породы Балтийского щита погружаются под среднерифейские вулканогенно-терригенные, а также верхневендские, верхнедевонские и каменноугольные карбонатные и терригенные отложения Русской плиты. Коренные породы б. ч. перекрыты маломощным (неск. метров, редко – неск. десятков метров) чехлом ледниковых, водно-ледниковых, местами – мор. отложений четвертичного возраста (валунные супеси и суглинки, глины, пески).

Важнейшие полезные ископаемые К. – руды железа (месторождения Костомукшское, Корпангское), хрома и никеля (Аганозёрское), молибдена (Лобаш). Имеются месторождения уранванадиевых руд с молибденом, медью, золотом, серебром, платиной, палладием (Средняя Падма), цинково-оловянных руд с серебром, железом, кадмием (Кительское), ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд (Пудожгорское), золотых руд (Майское), пегматитов (Хетоламбина), мусковита (Малиновая Варакка и др. Беломорской слюдоносной провинции), гранитов (Ляскеля, Кашина Гора), габбро и диабазов (Коккомяки, Лижемское, Голодай Гора), т. н. шокшинских кварцитопесчаников (Пухтинское), а также природных строит. материалов (щебень, глины, пески, гравий), камнесамоцветного сырья и др. Только в К. известны пром. скопления шунгитов (месторождение Зажогинское и др.). Особое место среди полезных ископаемых К. занимают лечебные минер. воды (месторождения Марциальные Воды, Олонецкое). Выявлены перспективы алмазоносности.

Климат. Природные условия для жизни населения среднеблагоприятные, в юж. части благоприятные. Умеренно континентальный климат К., смягчённый влиянием Белого и Балтийского морей, отличается высокой относит. влажностью воздуха (особенно в сев. части К.), значит. облачностью, неустойчивостью погодных условий. Зима продолжительная, относительно мягкая; нередки оттепели, сменяющиеся сильным снегопадом с резким похолоданием. Лето короткое и прохладное, с частыми резкими понижениями темп-ры воздуха и ливневыми дождями. Среднегодовые темп-ры (от 0 °С на севере до 3 °С на юге) намного выше, чем в аналогичных широтах континентальной части России. Ср. темп-ры января от –9 до –14 °С, июля от 14 до 16 °С. Среднегодовое количество осадков в целом увеличивается с севера на юг от 450 до 700 мм, незначительно уменьшается в районах, прилегающих к крупным озёрам, и на подветренных склонах возвышенностей. Б. ч. осадков выпадает в летнее время. Устойчивый снежный покров наблюдается с ноября по апрель, его мощность составляет 40–60 см, реже до 100 см. Продолжительность безморозного периода от 80–90 дней на севере до 120–130 дней в Приладожье и Прионежье, вегетационного периода от 60 до 100 дней.

Внутренние воды. К. богата ресурсами поверхностных вод. Многочисл. реки, озёра, водохранилища занимают 23% пл. республики. Развита густая озёрно-речная сеть; среднемноголетний суммарный речной сток составляет 57 км3 в год. Крупнейшими по площади водосборного бассейна (св. 10 тыс. км2) являются системы рек Кемь, Выг, Водла, Шуя. Преобладают реки длиной не более 10 км, 30 рек имеют протяжённость св. 100 км. Реки сев. и центр. частей К. (57% территории) относятся к бассейну Белого м. (55% речного стока): крупнейшие – Кемь, Выг, а также Воньга, Кереть, Кузема, Нюхча, Поньгома и др. Бассейну Балтийского м. (43% территории) принадлежат Водла, Суна, Шуя (впадают в Онежское оз., 25% речного стока), Видлица, Олонка, Тулемайоки (впадают в Ладожское оз., 20% речного стока). Питание рек преим. снеговое (св. 1/2 речного стока формируется за счёт весеннего снеготаяния) и дождевое; сток рек значительно зарегулирован многочисл. озёрами и болотами. Профили днищ б. ч. речных долин не выработаны, часты пороги и водопады (Кивач и Гирвас на р. Суна и др.), падение в ср. составляет 10 м на 1 км. Реки К. обладают высоким гидроэнергетич. потенциалом – 4900 ГВт·ч в год. К. отличается одним из самых высоких в мире показателей озёрности (21%); в республике св. 61 тыс. озёр, из них 20 имеют пл. св. 100 км2. Помимо крупнейших в Европе Ладожского озера (в пределах К. – св. 40% акватории) и Онежского озера (80% акватории), наиболее значительны по размерам Выгозеро, Топозеро, Сегозеро, Пяозеро. Крупные озёра имеют преим. ледниково-тектонич., ледниковое и моренно-подпрудное происхождение, в группе малых водоёмов преобладают болотные озёра. Болота занимают ок. 20% территории, наибольшей степенью заболоченности отличаются Прибеломорская и Олонецкая низменности (до 80%), наименьшей – возвышенности Маанселькя и Западно-Карельская (5–15%). В 1950–80-х гг. в центр. и юж. К. было осушено 720 тыс. га болот. Создано 29 озёрных водохранилищ общим объёмом 80,2 км3, в т. ч. Верхнесвирское, Сегозерское, Кумское. В вост. части территорию К. пересекает Беломорско-Балтийский канал.

Почвы, растительный и животный мир. Территория расположена в пределах подзон северной и средней тайги. Мелкая расчленённость рельефа, разнообразие почвообразующих пород, высокая степень озёрности и заболоченности определяют значит. пестроту и частые контрастные смены почвенно-растительного покрова. В целом в почвенном покрове северной тайги преобладают иллювиально-железистые подзолы (часто щебнистые и завалуненные) в сочетании с иллювиально-гумусовыми подзолами по понижениям рельефа; характерны обширные массивы торфяных олиготрофных почв (Прибеломорская низменность и др.). В пределах средней тайги альфегумусовые и болотные почвы занимают несколько меньшие площади. Для Олонецкой низменности типичны глеезёмы, развитые на морских и озёрных глинах и суглинках. В Сев.-Зап. Приладожье в условиях более тёплого и мягкого климата сформировались грубогумусовые бурозёмы. Своеобразны дерновые шунгитовые почвы с высоким естеств. плодородием, распространённые в Заонежье и Сев.-Зап. Прионежье. Среди болотных почв для средней тайги более характерны торфяные почвы низинных и переходных болот. Вдоль побережья Белого м. развиты маршевые почвы.

Лесистость К. составляет 52,6%, общий запас древесины на корню 946 млн. м3 (2003). Леса с преобладанием сосны занимают 64,5% лесопокрытой площади, ели – 24,2%; на долю мелколиственных пород (берёз повислой и пушистой, осины, ольхи серой и др.) приходится 11,3% площади лесов. На севере К. до широты р. Кемь преобладают редкостойные лишайниковые и зеленомошные еловые и сосновые леса, а также сфагновые сосняки. В центр. районах К. доминируют сосновые леса: преим. лишайниковые, зеленомошные и скальные. Относит. преобладание северотаёжных ельников характерно для крайнего северо-запада К., среднетаёжных (кустарничково-зеленомошных и черничных) – для Заонежья и Прионежья. Для широко распространённых в К. выходов скальных пород типичны своеобразные низкорослые сосняки и ельники с преобладанием в напочвенном покрове лишайников и кустарничков. Мелколиственные породы обычно господствуют в составе вторичных лесов, наиболее распространённых в юж. части республики. Б. ч. лесных массивов К. неоднократно пройдена пром. рубками. В то же время в зап. части республики вдоль рос.-финл. границы сохранились крупнейшие в Европе массивы коренных старовозрастных лесов, занимающих 7% территории К. (часть т. н. Зелёного пояса Фенноскандии) и имеющих огромное средообразующее и природоохранное значение.

Одним из символов К. является карельская берёза, обладающая декоративной узорчатой текстурой древесины и широко используемая для изготовления мебели и сувениров. С нач. 1930-х гг. практикуется её искусств. разведение, немногочисл. естеств. насаждения, сохранившиеся в юж. районах К., охраняются в пределах нескольких ботанич. заказников. Из известных 150 видов лекарственных растений 70 видов используются в медицине (толокнянка, брусника, черника, багульник болотный, лапчатка прямостоячая и др.). Из 100 видов пищевых растений наибольшее значение имеют клюква, брусника, черника, морошка. Биологич. запас съедобных грибов (ок. 200 видов) составляет ок. 164 тыс. т в год.

Болота занимают св. 25% территории в северной тайге и св. 15% – в средней тайге. Среди 7 осн. типов болот К. наиболее распространены по площади т. н. карельские кольцевые аапа-болота – травяно-сфагново-гипновые грядово-мочажинные и грядово-озерковые, для северной тайги более характерны сфагновые грядово-мочажинные олиготрофные болота. На островах Белого м. преобладают тундрообразные кустарничковые сообщества с господством вороники, со стланиковыми формами берёзы и можжевельника. На крайнем северо-западе на склонах возвышенности Маанселькя выражена высотная поясность: берёзово-еловые редколесья сменяются на вершинах берёзовыми криволесьями, а на самых высоких вершинах – горными кустарничково-лишайниковыми тундрами.

Среди осн. охотничье-промысловых видов: лось, кабан, волк, бурый медведь, тетеревиные птицы. Запрещена охота на росомаху, рысь и дикого северного оленя, численность популяций которых сокращается с нач. 1990-х гг. Широко распространились по территории К. непреднамеренно интродуцированные в сер. 20 в. канадский бобр, енотовидная собака, американская норка (практически вытеснившая аборигенную европейскую норку), успешно реакклиматизирован европейский бобр. Среди птиц преобладают типично лесные виды, в районах интенсивных лесозаготовок резко сокращается численность ок. 40 видов птиц (совы, дневные хищные и др.). В составе орнитофауны высока доля водоплавающих и околоводных птиц. На островах Онежской губы Белого м. (Русский Кузов и др.) известны крупные колонии морских птиц (гагарки, серебристой чайки, обыкновенной гаги и др.), в юго-вост. Приладожье – крупные скопления гусеобразных, останавливающихся здесь на пролёте. Из рыб важное промысловое значение имеют ок. 30 видов, в т. ч. пресноводные (сиг, европейская ряпушка, судак, лещ) и морские (беломорская сельдь, навага, камбала).

В составе флоры св. 1770 видов растений, в Красную книгу РСФСР внесено 18 видов растений и грибов, в т. ч. полушник озёрный, лобелия Дортмана, пальчатокоренник Траунштейнера, калипсо луковичная и др. В составе фауны 42 вида наземных млекопитающих, ок. 300 видов птиц, в т. ч. 140 гнездящихся. В Красную книгу РФ внесён 21 вид позвоночных животных (ладожский подвид кольчатой нерпы, орлан-белохвост, скопа и др.); 26 видов млекопитающих и ок. 130 видов птиц являются регионально редкими.

Состояние и охрана окружающей среды. Экологич. ситуация в сев. части, в окрестностях осн. пром. центров, умеренно острая. Её ухудшению способствуют сплошные рубки леса и пожары в лесопромышленных районах. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников составляют 129 тыс. т, сброс загрязнённых сточных вод 295 млн. м3 (2005). Осн. вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия металлургич. и целлюлозно-бумажной пром-сти (комбинаты в городах Кондопога, Сегежа, Питкяранта), в загрязнение водной среды – предприятия целлюлозно-бумажной пром-сти и жилищно-коммунального хозяйства.

Система охраняемых природных территорий, занимающих ок. 6% пл. республики, представлена гос. природными заповедниками: Кивач, Костомукшским заповедником, участком Кандалакшского заповедника; нац. парками Паанаярви, Калевальским (создан в 2006), Водлозёрским (частично в пределах К.), природным парком Валаамский архипелаг. Из 47 природных заказников федеральное значение имеют Кижский и Олонецкий зоологич. заказники, среди региональных заказников преобладают охотничьи (Керетский, Тулотский), ландшафтные (Кузова), лесные и ботанические (Сортавальский и др.). Св. 100 памятников природы регионального значения, в т. ч. болотные (Болото Сельга, Клим-гора), ботанические (Липа-великан, Клён Шведлера), геологические (Шуньгский разрез, Уксинская озовая гряда), гидрологические (родник Соляная Яма) и др. Статус охраняемых территорий имеют леса курорта Марциальные Воды, оздоровительные зоны музеев-заповедников Кижи и Валаам. Однако б. ч. охраняемых территорий зачастую утрачивают свои природоохранные функции, т. к. на их территории отсутствуют ограничения на пром. и выборочные рубки леса. Планируется организация 3 природных заказников вдоль рос.-финл. границы (Тулос, Койтайоки, Ладожские шхеры) для сохранения крупных массивов коренных таёжных лесов. К водно-болотным угодьям междунар. значения отнесены острова Кандалакшского зал. (участок Кандалакшского заповедника) и Онежской губы (заказник Кузова).

Население

Большинство населения К. составляют русские – 76,6%. Карелы насчитывают 9,2%, финны – 2%, вепсы – 0,7% (в осн. на юго-востоке К.). Проживают также белорусы (5,3%), украинцы (2,7%), поляки (0,4%), татары (0,4%), азербайджанцы (0,2%), армяне (0,2%), цыгане (0,2%), чуваши (0,2%) и др.

С нач. 1990-х гг. характерна естеств. убыль населения: смертность (16,8 на 1000 жит., 2006) превышает рождаемость (10,0 на 1000 жит.); младенческая смертность 7,6 на 1000 живорождённых. Доля женщин 54,2%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 15,5%, старше трудоспособного возраста 19,7%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни невысокая – 63,8 года (мужчины – 57,3, женщины – 71,0). В 1990-х – нач. 2000-х гг. наблюдался миграц. отток населения, сменившийся с 2003 небольшим миграц. притоком (6 на 10 тыс. жит., 2006). Ср. плотность нас. 3,8 чел./км2. Наиболее плотно заселена юж. часть К., гл. обр. Олонецкий, Питкярантский и Кондопожский районы. Доля гор. нас. 75,8% (2007; 62,8% в 1959; 81,6% в 1989). Св. 1/3 нас. К. проживает в Петрозаводске (266,3 тыс. чел., 2007). Др. значит. города (тыс. чел.): Кондопога 33,9, Сегежа 32,9, Костомукша 30,0, Сортавала 19,8.

Религия

Большинство верующих – православные. Зарегистрировано 78 православных организаций (1.1.2008), относящихся к Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ (основана в 1828, упразднена в 1937, возобновлена в 1947–1949 и с 1990). На территории К. ок. 70 приходов, а также 8 монастырей, среди которых – Валаамский монастырь. В 1997 в К. открыта Выгорецкая обитель Древлеправославной поморской церкви (старообрядческой). Зарегистрированы 44 общины Союза христиан веры евангельской (пятидесятники), 20 лютеранских приходов, 17 общин Церкви христиан веры евангельской Республики К., 5 мусульм. организаций, относящихся к Духовному управлению мусульман Республики К. (Карельский муфтият, создан в 2001), 2 римско-католич. общины, 1 иудаистская и некоторые др. объединения.

Исторический очерк

Освоение человеком территории совр. К. началось после отступления ледников валдайского оледенения и формирования условий для хозяйств. деятельности (в мезолите, не ранее кон. 8-го тыс. до н. э.). Один путь миграций (носителей аренсбургской культуры) шёл с запада, через Скандинавию и Кольский п-ов, другой (носителей свидерской культуры) – с юга через Карельский и Олонецкий перешейки. Осн. масса мезолитич. памятников (в т. ч. Оленеостровский могильник) сосредоточена в бассейне Онежского оз. и объединена в обонежскую культуру; памятники сев. районов близки по особенностям кварцитового инвентаря культуре Комса, распространённой в Сев. Фенноскандии. В раннем неолите на базе обонежских традиций сформировалась культура Сперрингс, с юга она граничила с нарвской культурой и валдайской культурой, на севере – с культурой Сяряйсниеми I, сформировавшейся на основе культуры Комса. К нач. 4-го тыс. на этих землях (кроме севера) распространилась карельская культура. В неолите появляются петроглифы (Бесов Нос, Пери Нос, Бесовы Следки, Залавруга и др.).

Начало эпохи раннего металла (освоение технологии холодной ковки самородной меди) отражено культурой ромбо-ямочной керамики (3-е тыс.), связанной с местными традициями или пришельцами из Подесенья (деснинская культура и др.). Её сменила культура асбестовой керамики, известной по всей сев.-вост. Фенноскандии. В бронзовом веке (кон. 2-го тыс. – 1-я пол. 1-го тыс. до н. э.) территория совр. К. вошла в зону текстильной керамики культур. Для раннего железного века выделяют культуры: Лууконсаари (в юж. и ср. районах); Къельмо, или арктического типа (на севере и в зап. Беломорье); позднекаргопольскую (в Заонежье) и позднебеломорскую (в юж. Беломорье). Их формирование происходило в ходе взаимодействия местных традиций и ананьинской культуры; предполагается, что это отражает один из этапов «финно-угризации» местного населения. Для 3–8 вв. н. э. отмечается феномен, получивший наименование «саамский железный век», связанный с утратой подвижными охотниками и рыболовами традиций производства керамич. посуды, которую заменили сосуды из органич. материалов и импортные металлич. котлы. К этому времени относятся случайные находки т. н. блоковидных огнив из кварцита, песчаника или сланца со стальной окантовкой для высекания искры.

В Средневековье юго-запад совр. К. занимало земледельч. население (древние вепсы и корела), севернее жили охотники и рыболовы (саамы). Саамам принадлежат своеобразные памятники 10–11 вв. в ср. и сев. К. (сейды, менгиры, кладки из камней, каменные кучи и лабиринты). Благодаря складыванию пути «из варяг в греки» население юго-запада совр. К. оказалось вовлечено в междунар. торговлю.

В 12 в. Новгородская республика установила прямую власть над корелой: этот народ был крещён в православие (1227); Карельский перешеек, Сев.-Зап. Приладожье, а также территории на северо-восток от него до Карельского берега Белого м. и на северо-запад – к Ботническому зал. составили отд. адм.-терр. единицу Новгородской республики – Корельскую землю с центром в крепости Корела (ныне г. Приозёрск). Корельская земля управлялась князьями-кормленщиками; в кон. 13 в. разделена на погосты (сельские районы). Земли в Сев.-Вост. Приладожье и Присвирье, где проживали племена приладожской веси (также крещённые в православие), составили отд. адм.-терр. единицу Новгородской республики – Обонежский ряд (ок. 1259). Он также делился на погосты, но управлялся непосредственно княжеской администрацией из Новгорода. В сер. 13 в. на территории, осваивавшейся весью и рус. переселенцами вокруг озёр Онежское и Выгозеро, возник адм. округ Обонежская тысяча; там складывалось крупное боярское землевладение. Земледельч. колонизация Прионежья крестьянами из Новгородской республики активизировалась с нач. 14 в.

Впервые граница Новгородской республики и Швеции определена Ореховским миром 1323: она прошла восточнее Выборга от р. Сестра на Финском зал. до Ботнического залива.

В 1478 Корельская земля, Обонежский ряд и Обонежская тысяча вместе с др. землями Новгородской республики присоединены к Моск. вел. кн-ву. Сев.-Зап. Приладожье и Карельский перешеек вошли в Корельский у. (1500). Берега Онежского оз. и р. Свирь (Заонежские погосты – быв. Обонежская тысяча и часть быв. Обонежского ряда) и территория от бассейна р. Кемь на севере до оз. Сямозеро на юге (Лопские погосты – сев.-вост. часть быв. Корельской земли) вошли в Новгородский уезд. Вотчины новгородских бояр были конфискованы в пользу казны, и почти все крестьяне края стали черносошными (с 18 в. – государственными). Помещичье землевладение на землях, составляющих совр. территорию К., практически не получило распространения, небольшая часть крестьян до секуляризации 1764 проживала в монастырских вотчинах (в т. ч. на территории образованного в 1592 округа Соловецкого монастыря). В 1582 сев. часть совр. К. вошла в состав вновь созданного Кольского у. с центром в г. Кола.

Территория совр. К., занимавшая пограничное положение, неоднократно страдала от воен. действий в ходе русско-шведских войн. На заключит. этапе Ливонской войны 1558–83 Корельский у. был захвачен швед. войсками, возвращён в состав Рус. гос-ва в результате рус.-швед. войны 1590–93. По Тявзинскому миру 1595 рус.-швед. граница прошла от устья р. Сестра к зап. берегу оз. Оривеси, затем по возвышенности Суоменселькя к району западнее дер. Лужма и оттуда на север к устью р. Печенга на Баренцевом море. Согласно секретному протоколу к Выборгскому договору 1609 (закреплён Столбовским миром 1617), Корельский у. вместе с г. Корела (получил назв. Кексгольм) был вновь передан Швеции (занят швед. войсками в 1611), составив её Кексгольмский лен. Оттуда началось переселение карел на рус. земли, опустошённые в Смутное время, в осн. в Олонецкий у. (на земли карел-ливвиков и карел-людиков), а также в Тверской у., где сформировалась группа тверских карел; в Кексгольмский лен швед. власти переселяли финнов. Сев. приграничные волости быв. Корельского у., оставшиеся в составе Рус. гос-ва, отошли к Кольскому у. (ок. 1620; с 1708 входил в состав Архангельской губернии). В 1649 Заонежские и Лопские погосты включены во вновь образованный Олонецкий у. (в 1708–27 и 1781–84 входил в Санкт-Петербургскую губернию, в 1727–81 – в Новгородскую губернию). В кон. 17 в. к северо-востоку от Онежского оз. возник общероссийский центр старообрядчества – Выго-Лексинское общежительство (Выговская пустынь), положившее начало Поморскому согласию (пустынь ликвидирована властями в сер. 19 в.).

В нач. 18 в. в Заонежье построен казённый Петровский завод, который снабжал армию и флот пушками, ружьями и холодным оружием (Петровская слобода при заводе в 1777 преобразована в г. Петрозаводск, который с 1784 стал центром образованной на основе Олонецкого у. Олонецкой губернии). В 1-й пол. 18 в. в долине оз. Габозеро стали осваиваться целебные Марциальные Воды. В ходе Северной войны 1700–21 Карельский перешеек и Сев.-Зап. Приладожье с городами Выборг и Кексгольм вновь вошли в состав России (закреплено Ништадтским миром 1721) и были включены в С.-Петербургскую губ. В 1744 земли быв. Кексгольмского лена отошли к вновь образованной Выборгской губернии (передана в 1811 в состав автономного Великого княжества Финляндского после его присоединения к Рос. империи). Округ Соловецкого мон. после секуляризации 1764 вошёл в состав Архангельской губернии.

В 1744–82 близ дер. Воицы (ныне пос. гор. типа Надвоицы) добывалось золото. С сер. 18 в. на территории совр. К. стала развиваться добыча декоративного камня, использовавшегося гл. обр. при строительстве С.-Петербурга: малинового кварцита в с. Шокша (Прионежье), мрамора в дер. Рускеала (Сев. Приладожье) и дер. Тивдия (Прионежье). В 1773–74, в ходе рус.-тур. войны 1768–74, в Петровской слободе создан Александровский пушечный завод (ныне Онежский тракторный завод), который стал одним из ведущих предприятий оборонной отрасли. Во 2-й пол. 18 в. в крае возникли также частные лесопильни, распространилось отходничество, расширилась торговля. Во 2-й пол. 19 в. на лесопильных заводах появились паровые двигатели, К. стала важным поставщиком круглого леса и пиломатериалов, в т. ч. на экспорт. Через всю К. прошла Мурманская ж. д., проложенная в 1915–1916, в условиях 1-й мировой войны, и имевшая важное стратегич. значение для обеспечения коммуникаций с союзниками России через незамерзающие порты Мурманского берега.

В нояб. 1917 – апр. 1918 в К. установилась сов. власть. С весны 1918, в ходе Гражданской войны 1917–22 и иностранной военной интервенции в России 1918–22, в К. развернулись бои между Красной Армией, с одной стороны, и войсками Антанты и Временного правительства Северной области, а также добровольческими отрядами «белофиннов» – с другой. В составе РККА в К. находились отряды «красных финнов», перешедших на территорию РСФСР после поражения Финляндской революции 1918. К лету 1919 Союзный экспедиционный корпус и Северной области войска заняли Карельское Поморье и вышли к Онежскому оз., а отряды «белофиннов» заняли зап. приграничные районы К. В боях под Петрозаводском, сёлами Видлица и Лижма (лето – осень 1919) РККА остановила их наступление, а в феврале – марте 1920 заняла всю рос. К. Декретом ВЦИК от 8.6.1920 на территории совр. К. образована Карельская трудовая коммуна (КТК), включившая в себя населённые преим. карелами местности Архангельской (осн. часть Кемского у.) и Олонецкой (б. ч. Олонецкого, зап. волости Петрозаводского и Повенецкого уездов) губерний. Нас. КТК составляло 144,4 тыс. чел., из них ок. 60% – карелы, 37% – русские. К созданию карельской автономии сов. руководство активно привлекало политич. иммигрантов из среды «красных финнов» (Э. А. Гюллинг и др.), мечтавших превратить К. в своеобразную базу для продвижения идей социализма в Скандинавию.

В окт. 1921 на северо-западе КТК вспыхнуло восстание крестьян-карел, недовольных нехваткой хлеба и трудовыми мобилизациями. К повстанцам присоединились вторгшиеся из-за границы фин. отряды. В результате проведённой РККА Карельской операции 1921–22 восстание было подавлено, фин. отряды отступили в Финляндию. В 1922 в связи с ликвидацией Олонецкой губ. в состав КТК переданы б. ч. Пудожского у. и вост. волости быв. Повенецкого и Петрозаводского уездов, гл. обр. с рус. населением. Декретом ВЦИК от 25.7.1923 КТК преобразована в Карел. АССР. Восстановление разрушенного хозяйства края в осн. завершилось к 1925. К кон. 1930-х гг. в результате политики индустриализации в К. появились новые отрасли пром-сти: целлюлозно-бумажная (комбинаты построены в Кондопоге в 1929 и Сегеже в 1939), мебельная, горнодобывающая, энергетическая. В кон. 1930-х гг. К. производила 5% лесопродукции страны (15% лесоэкспорта), 5% бумаги, 25% лыж, в ней добывалось 80% шпата и кварца, 30% гранита. В этот период в экономике К. значит. роль играл труд заключённых: в 1929–40 в состав К. входили Соловецкие о-ва, на которых располагался Соловецкий лагерь особого назначения, реорганизованный в нач. 1930-х гг. в Беломорско-Балтийский исправительно-трудовой лагерь ОГПУ–НКВД (к нач. 1939 – 86,5 тыс. заключённых). Управление лагеря находилось в пос. Медвежья Гора (с 1938 г. Медвежьегорск), он обслуживал Беломорско-Балтийский комбинат ОГПУ– НКВД, который к 1939 заготовлял св. 50% карельского леса. Руками заключённых были возведены Беломорско-Балтийский канал, Пиндушская судоверфь и некоторые др. крупные объекты пром-сти и инфраструктуры.

Согласно переписи 1939, в Карел. АССР проживало 486,9 тыс. чел.; 63,3% нас. составляли русские, 23,2% – карелы, 2% – вепсы, 1,8% – финны (9,8% – др. национальности).

В результате советско-финляндской войны 1939–40 к СССР была присоединена территория быв. Выборгской губ., в связи с чем Карел. АССР постановлением ВС СССР от 31.3.1940 преобразована в Карело-Финскую ССР, которая была выведена из состава РСФСР.

В Вел. Отеч. войну б. ч. К., включая её столицу Петрозаводск, была оккупирована финл. и герм. войсками; врем. столицей неоккупированной территории был г. Беломорск. В ходе упорных оборонит. боёв войска Карел. фронта сорвали планы противника по захвату сев. районов СССР, не позволили финл. и герм. войскам соединиться и замкнуть второе кольцо окружения вокруг Ленинграда, удержали стратегич. сев. участок Кировской (быв. Мурманской) ж. д., обеспечивавший связь между центром страны и незамерзающим портом Мурманск, а также с базами Сев. ВМФ. В результате Свирско-Петрозаводской операции Карел. фронта (июнь – авг. 1944) сов. войска освободили Петрозаводск (28 июня) и подошли к гос. границе с Финляндией (19.9.1944 заключено сов.-финл. соглашение о перемирии). В 1944 занятые РККА города Выборг и Кексгольм с окрестностями были переданы в состав Ленингр. обл., сложилась совр. адм. граница К. с Ленингр. обл. Новую гос. границу СССР с Финляндией закрепил Парижский мирный договор 1947 (см. в ст. Парижские мирные договоры 1947).

К 1950 нар. хозяйство края было в осн. восстановлено, достигнув довоенного уровня. 16.7.1956 ВС СССР принял Закон о преобразовании Карело-Финской ССР в Карел. АССР в составе РСФСР. С сер. 1960-х гг. в К. получили ускоренное развитие целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, машиностроительная и металлообрабатывающая отрасли. В 1982 пущен построенный с участием Финляндии Костомукшский горно-обогатит. комбинат (ныне «Карельский окатыш») – одно из крупнейших предприятий Карелии.

Законом РФ от 21.4.1992 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» утверждено назв. Республика Карелия (в 1991 принято ВС Карел. АССР).

Хозяйство

К. входит в Северный экономич. р-н. Объём пром. продукции (обрабатывающие произ-ва, добыча полезных ископаемых, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды) по стоимости в 20,4 раза превышает объём с.-х. продукции (2006). К. – один из крупнейших рос. производителей продукции лесопромышленного комплекса (% рос. произ-ва): деловой древесины – 5,8, пиломатериалов – 3,6, целлюлозы – 8,3, бумаги – 23,8 (в т. ч. газетной – ок. 35), бумажных мешков – ок. 60. К. обеспечивает св. 5% рос. экспорта древесины. В экономике страны выделяется также добычей железной руды (9,8%).

Структура ВРП по видам экономич. деятельности (2005, %): добыча полезных ископаемых 19,5, обрабатывающие произ-ва 17,8, транспорт и связь 15,6, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 10,5, сельское и лесное хозяйство, охота 6,1, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязат. социальное обеспечение 5,2, строительство 5,1, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 5,0, здравоохранение и социальные услуги 4,5, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 4,3, образование 3,8, др. отрасли 2,6. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, 2006, %): частная 74,1, муниципальная 9,0, обществ. и религ. организаций (объединений) 7,7, государственная 4,6, прочие формы собственности 4,6.

Экономически активное нас. 382 тыс. чел., из них 92,3% занято в хозяйстве. Структура занятости населения (%): оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 15,2, обрабатывающие произ-ва 13,6, транспорт и связь 11,9, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство 10,9, образование 10,1, здравоохранение и предоставление социальных услуг 8,3, строительство 6,4, операции с недвижимым имуществом 4,6, предоставление др. коммунальных, социальных и персональных услуг 3,6, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 3,4, добыча полезных ископаемых 3,0, др. виды деятельности 9,0. Уровень безработицы 3,6%. Денежные доходы на душу населения 13,8 тыс. руб. в мес (дек. 2007; 70,5% от среднего по РФ); св. 15% нас. К. имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность. Объём пром. продукции К. 64,0 млрд. руб. (2006); из них 57,2% приходится на обрабатывающие произ-ва, 27,0% – на добычу полезных ископаемых, 15,8% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды. Структура обрабатывающей пром-сти (%): целлюлозно-бумажное произ-во и полиграфич. деятельность 44,4, металлургия и произ-во металлич. изделий 18,2, деревообработка, произ-во изделий из дерева 12,3, пищевая пром-сть 9,8, машиностроение 9,0, химич. пром-сть 3,1, др. отрасли 3,2.

Энергетич. система К. входит в состав Объединённой энергетич. системы Северо-Запада. Собственное произ-во электроэнергии (табл. 1) удовлетворяет внутр. потребности на 40%. Осн. генерирующая компания – ТГК-1. Установленная мощность электростанций 1100 МВт. Б. ч. электроэнергии производится на ГЭС. Действуют каскады ГЭС на реках Кемь (4 электростанции, общая мощность 330 МВт), Выг (5 электростанций, 240 МВт), Суна (2 электростанции, 50,6 МВт). Петрозаводская ТЭЦ (280 МВт). Среди инвестиционных проектов в отрасли – строительство Белопорожской ГЭС (на р. Кемь), малых и мини-ГЭС.

Чёрная металлургия К. базируется на собств. ресурсах железистых кварцитов (разрабатывается Костомукшское месторождение, готовится к разработке Корпангское месторождение). Добычу ведёт предприятие «Карельский окатыш» (создано в 1993 на базе Костомукшского горно-обогатит. комбината; входит в состав компании «Северсталь») – один из крупнейших рос. производителей железорудных окатышей (9,4 млн. т, 2006; св. 20% рос. произ-ва; осн. потребитель продукции – компания «Северсталь»). Вяртсильский метизный завод (г. Сортавала; с 2003 в составе компании «Мечел»; 62,5 тыс. т метизов, 2006) – крупный производитель метизной продукции рос. Северо-Запада. Цветная металлургия представлена Надвоицким алюминиевым заводом (Сегежский р-н; с 2003 в составе компании СУАЛ, с 2006 – объединённой компании РУСАЛ; 80 тыс. т первичного алюминия, 2006).

Осн. продукция машиностроения – оборудование для целлюлозно-бумажной, химич. и нефтехимич. пром-сти, воен. и гражд. суда, техника для лесозаготовок. Ведущее предприятие отрасли – «Петрозаводскмаш» (в составе одноим. холдинговой компании), один из рос. лидеров по выпуску технологич. линий для произ-ва целлюлозы, бумаги и картона, оборудования для химич. и нефтехимич. пром-сти, чугунного литья; осуществляет модернизацию крупных целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК; Сегежского, Кондопожского, Соликамского, Сясьского), поставки оборудования для зарубежных компаний (фин. «Metso Paper», браз. «Foit Paper», австр. «Andritz»). Среди др. предприятий отрасли: судостроит. заводы Онежский (входит в состав концерна ОРИМИ; сухогрузы, осуществляет также ремонт и модернизацию судов) и «Авангард» (воен. и гражд. суда, судоремонт), Онежский тракторный завод (тракторы и разл. гусеничная техника для лесозаготовок под маркой «Онежец»; все – в Петрозаводске); в Костомукше действует предприятие АЕК (произ-во автомобильной электропроводки).

Лесопромышленный комплекс – основа экономики К., включает ок. 30 крупных лесозаготовит. предприятий, 10 специализир. лесопильных заводов, 3 ЦБК. Крупнейшие предприятия: «Кондопога» (один из рос. лидеров по произ-ву бумаги, в т. ч. газетной, картона), целлюлозный завод «Питкяранта» (товарная целлюлоза, лесохимич. продукция, в т. ч. скипидар), Сегежский ЦБК (лесозаготовки, произ-во пиломатериалов, крафтовой бумаги, крафт-лайнера, лесохимич. продукции), «Сегежская упаковка» (в 2007 выделено из состава Сегежского ЦБК в самостоят. структуру; выпускает бумажные мешки под брендом «Segezha Packaging»), лесопильно-деревообрабатывающий комбинат «Сегежский» (с 2006 все 3 предприятия входят в состав холдинга «Инвестлеспром»). Крупные лесозаготовит. и деревообрабатывающие предприятия: «Сведвуд Карелия» (Костомукша; дочернее предприятие швед. концерна IKEA; также выпускает мебель), Соломенский лесозавод (Петрозаводск; с 2005 входит в группу компаний АСПЭК), «Норд Интер Хаус» (объединяет лесозавод в пос. Эстерло Лахденпохского р-на и завод по углублённой переработке древесины в г. Лахденпохья), Медвежьегорский леспромхоз, «Пегас Интернэйшнл» (Прионежский р-н), «Сетлес» (пос. Импилахти Питкярантского р-на; лесопильный завод фин. концерна «Stora Enso»).

Осн. продукция химич. пром-сти – эмульсионные взрывчатые вещества (компания «Сибирит-3») и компоненты к ним (компания «Истерн Майнинг Сервисиз»), системы инициирования и средства взрывания (дочерняя фирма швед.-норв. компании «Dyno Nobel»); все – в г. Костомукша.

Среди предприятий пищевой пром-cти выделяются ликёроводочный завод «Петровский», молочный комбинат «Славмо», предприятие «Холод Славмо» (мороженое), Карельский мясокомбинат (все – в Петрозаводске), молочный завод (г. Медвежьегорск), мясокомбинат (г. Пудож), комбинат хлебопродуктов (Кондопога). Крупные предприятия рыбной отрасли: рыболовецкий колхоз «Беломор» (Беломорский р-н, с. Нюхча; лов и переработка рыбы), «Союз рыбопромышленников Карелии» (Петрозаводск; рыболовство, форелеводство, произ-во охлаждённой и мороженой рыбы, полуфабрикатов), «Рыбопродукты» (Петрозаводск; рыба горячего и холодного копчения и др.). Действуют также ок. 30 форелеводческих хозяйств (6,8 тыс. т форели, 2006).

На территории К. ведётся добыча шунгитов (Зажогинское месторождение; фирма «Карбон-Шунгит»), пегматитов (месторождение Хетоламбина), т. н. шокшинских кварцитопесчаников (Пухтинское месторождение), а также природных строит. материалов. Используются лечебные грязи (месторождение Габозеро) и минер. воды (месторождения Марциальные Воды и Олонецкое).

Крупные пром. центры – Петрозаводск, Кондопога, Сегежа, Костомукша, Питкяранта.

Внешнеторговый оборот К. 1416,9 млн. долл. (2006), в т. ч. экспорт 1206 млн. долл. Осн. статьи экспорта: продукция лесопромышленного комплекса (ок. 60% стоимости), гл. обр. бумага, в т. ч. газетная, и картон, а также деловая древесина и пиломатериалы; железорудные окатыши (ок. 30%). Осн. покупатели – страны ЕС (ок. 65% стоимости; ок. 1/3 приходится на Финляндию), страны Азии (ок. 20%). Импортируют гл. обр. машиностроит. продукцию (ок. 60% стоимости) из Финляндии, Германии и Швеции (машины и пром. оборудование, грузовые автомобили), Китая (электрооборудование), продукцию химич. пром-сти, а также продовольств. товары.

| Таблица 1. Основные виды промышленной продукции | |||||

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | |

| Электроэнергия, млрд. кВт·ч | 3,9 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |

| Железная руда, млн. т | 9,3 | 6,1 | 7,1 | 9,1 | 10,0 |

| Деловая древесина, млн. плотных м3 | 10,0 | 4,8 | 5,1 | 5,8 | 5,7 |

| Целлюлоза (по варке), тыс. т | 766,0 | 324,0 | 382,0 | 485,0 | 497,0 |

| Бумага, тыс. т | 1220,0 | 632,0 | 725,0 | 936,0 | 961,0 |

| Картон, тыс. т | 53,1 | 8,8 | 44,5 | 71,0 | 84,3 |

| Пиломатериалы, тыс. м3 | 2004,0 | 874,0 | 888,0 | 793,0 | 788,0 |

Сельское хозяйство. Стоимость с.-х. продукции 3135 млн. руб. (2006), доли животноводства и растениеводства примерно равны. Собств. с.-х. произ-во не обеспечивает потребности К. в продовольствии. В силу природных особенностей территории с.-х. угодья занимают 0,5% пл. К., из них св. 50% – пашня. Выращивают (табл. 2) кормовые культуры (77,4% посевных площадей), картофель и овощи (21,4%), зерновые культуры (1,2%). Развито молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство (таблицы 3, 4).

Преобладающая часть с.-х. угодий (75,6%) относится к землям с.-х. организаций; в личном пользовании граждан – 18%; оставшуюся часть занимают земли фермерских (крестьянских) хозяйств. В хозяйствах населения производится св. 50% с.-х. продукции, в с.-х. организациях – 44%, в фермерских хозяйствах – 2,6%. Практически всё зерно (ок. 95%) производится в с.-х. организациях, б. ч. картофеля (св. 80%) и овощей (св. 60%) – в хозяйствах населения. Крупные производители с.-х. продукции: племхозяйство «Ильинское», племсовхоз «Мегрега», агрофирма «Тукса» (все – в Олонецком р-не; произ-во молока, мяса крупного рогатого скота, а также картофеля и овощей), птицефабрика (Кондопога), «Корм» (Петрозаводск; выращивание бройлеров).

| Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т | |||||

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | |

| Картофель | 106,1 | 145,4 | 108,4 | 124,2 | 129,6 |

| Овощи | 17,3 | 19,1 | 30,2 | 26,0 | 23,4 |

| Зерно | 0,9 | 4,0 | 1,8 | 0,9 | 1,1 |

| Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов | |||||

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | |

| Крупный рогатый скот | 126,3 | 82,1 | 55,3 | 33,1 | 32,7 |

| Свиньи | 104,4 | 37,9 | 13,3 | 8,9 | 11,8 |

| Таблица 4. Продукция животноводства | |||||

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | |

| Скот и птица на убой, тыс. т | 24,7 | 13,7 | 6,4 | 6,2 | 6,9 |

| Молоко, тыс. т | 176,2 | 92,7 | 85,7 | 70,5 | 73,2 |

| Яйца, млн. шт. | 260,7 | 157,9 | 140,2 | 47,1 | 44,7 |

Сфера услуг. К. располагает высоким туристско-рекреационным потенциалом (св. 4 тыс. уникальных историко-культурных и природных памятников, в т. ч. музей Кижи, нац. парки и заповедники, многочисл. озёра). В 2006 К. посетило ок. 1,7 млн. чел. (оценка). Осн. виды туризма: культурно-познавательный, экологический, спортивный, водный.

Транспорт. Осн. вид транспорта – железнодорожный (перевозится ок. 90% грузов и ок. 10% пассажиров). Длина железных дорог 2226 км (2006). Осн. ж.-д. магистрали: С.-Петербург – Лодейное Поле (Ленингр. обл.) – Петрозаводск – Беломорск – Мурманск (с ответвлениями Томицы – Суоярви, Кочкома – Кивиярви, Беломорск – Маленьга, Лоухи – Пяозеро); Янисъярви – Юшкозеро; Лодейное Поле – Олонец – Янисъярви – Хийтола – С.-Петербург. Продолжается (2008) электрификация железных дорог: электрифицированы участки Идель – Свирь (Ленингр. обл.), Сумский Посад – Маленьга; открыто грузовое сообщение на участке Ледмозеро – Кочкома. Длина автодорог с твёрдым покрытием 6689 км. Осн. автомагистраль – федеральная трасса «Кола» (С.-Петербург – Петрозаводск – Мурманск; длина 756 км). Для автодорожной сети К. характерно резкое снижение качества покрытия дорог по мере удаления от осн. магистралей. В 2006 построены автомагистрали, соединяющие К. с Архангельской и Вологодской областями. Важное значение имеет судоходство. Протяжённость внутр. водных судоходных путей 3744 км (2006); осн. водная артерия – Беломорско-Балтийский канал. Судоходство осуществляется также по Онежскому и Ладожскому озёрам, Белому м. Осн. порты: Петрозаводск, Беломорск, Кемь, Медвежьегорск (ныне работают с загрузкой в 20–40% из-за снижения объёма грузопотоков). Междунар. аэропорт Бесовец близ Петрозаводска. По территории К. проходит магистральный газопровод Кириши (Ленингр. обл.) – Петрозаводск – Кондопога. На границе с Финляндией действуют погранпереходы, в т. ч. Вяртсиля – Нийрала, Кивиярви (Люття) – Вартиус (автомобильный и железнодорожный).

Здравоохранение

В К. насчитывается 45 больниц, 5 диспансеров, 53 амбулаторно-поликлинич. учреждения, 195 фельдшерско-акушерских пунктов, 10 домов сестринского ухода, 1 перинатальный центр, 3 специализир. мед. центра, 1 специализир. дом ребёнка; на 10 тыс. жит. приходится: врачей 44,2, лиц ср. мед. персонала 113,9 (2006), больничных коек 117,1 (2005). Общая заболеваемость на 1 тыс. жит. составляет 1962,3 случая (преобладают болезни органов кровообращения, дыхания и костно-мышечной системы); ВИЧ-инфекцией – 54,9 на 100 тыс. жит. (2006). Осн. причины смерти: болезни системы кровообращения (55,0%); травмы, отравления и несчастные случаи (14,8%); злокачественные новообразования (11,9%) (2006). Курорты: Марциальные Воды, Сортавала и др.

Образование. Учреждения науки и культуры

В республике действуют (2005) 278 дошкольных учреждений (ок. 29 тыс. воспитанников), св. 290 дневных общеобразоват. учебных заведений (св. 81 тыс. уч-ся), 75 учреждений дополнит. образования (св. 73 тыс. уч-ся), 20 учреждений начального и 17 учреждений среднего проф. образования (всего св. 23 тыс. уч-ся), 14 гос. вузов (включая филиалы; св. 613 тыс. студентов). Ок. 20 музеев. Гл. вузы, науч. учреждения, библиотеки и музеи находятся в Петрозаводске. Действуют также: Музей истории первого рус. курорта Марциальные Воды (1946); Олонецкий нац. музей карелов-ливвиков им. Н. Г. Прилукина (1959); Шелтозерский вепсский этнографич. музей (с 1967, с 1980 филиал Гос. краеведч. музея); Гос. историко-архит. и этнографич. музей-заповедник Кижи [включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (1990) и в Гос. свод особо ценных объектов культурного наследия РФ (1993)]; Валаамский н.-и., церковно-археологич. и природный музей-заповедник (основан в 1979 как историко-архит. и природный музей-заповедник; в 1992 ликвидирован; вновь открыт в 2005) и др.

Средства массовой информации

Ведущие республиканские издания: газеты «Карелия» (с 1992, 3 раза в неделю, общий тираж 20 тыс. экз., на рус. яз.), «Karjalan Sanoman» («Новости Карелии», с 1920, на фин. яз.), «Молодёжная газета Карелии» (с 1920, на рус. яз.), «Ленинская правда» (с 1918, на рус. яз.), «Oma mua» («Родная земля», с 1995, на карел. яз.), «Vienan Karjala» («Беломорская Карелия», на карел. яз.), «Kodima» («Родная земля», на вепсском яз.; все – г. Петрозаводск); районные и гор. газеты: «Петрозаводск» (г. Петрозаводск, с 1991, 12,5 тыс. экз.), «Новая Кондопога» (г. Кондопога, еженедельно, 5 тыс. экз.), «Доверие» (г. Сегежа, 2 раза в неделю, 3,6 тыс. экз.), «Новости Костомукши» (г. Костомукша), «Суоярвский вестник» (г. Суоярви), «Беломорская трибуна» (г. Беломорск), «Пудожский вестник» (г. Пудож) и др. Радиовещание с 1926, телевидение с 1959. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Карелия» (с 1992) и др.

Литература

Лит-ра народов К. развивается на фин., карел., вепсском и рус. языках на основе фольклорных традиций (нашедших выражение, в частности, в карело-фин. эпосе «Калевала»). В создании карел. лит-ры участвовали писатели-финны, эмигрировавшие в К. после поражения Финляндской революции 1918: Я. Виртанен, О. Иогансон, Х. Тихля и др. Фин. яз., на протяжении 20 в. служивший карелам основным (наряду с русским) лит. языком, был наиболее близок сев. карелам. Выходцами из Беломорской Карелии были писатели Н. М. Яккола, А. Н. Тимонен, Я. В. Ругоев, П. Пертту, Н. Лайне, О. Степанов, в творчестве которых преобладают повествования о нар. жизни с подробным описанием местных занятий, обычаев, верований: историч. тетралогия «На берегах Пирттиярви» Якколы (1949–66), стихотв. дилогия «Сказание о карелах» Ругоева (1956–59), серия романов «Родичи» Степанова (1969–89) и др. Лирич. поэзия на фин. яз. в 20 в. представлена творчеством Т. О. Гуттари, Т. К. Сумманена, А. Мишина, Р. Такалы и др. Лит-ра на карел. яз. начала активно формироваться в последние десятилетия 20 в.; её зачинатели – поэт В. Брендоев и прозаик П. Лукин. На рубеже 20–21 вв. карелоязычную лит-ру представляют А. Волков, В. Вейкки, З. Дубинина, О. Мишина, М. Пахомов, И. Пекшуева и др. Лит-ра вепсов развивалась с нач. 1980-х гг. на рус. яз. (проза В. А. Пулькина, поэзия Н. В. Абрамова, В. Ершова). После возрождения нац. письменности (в кон. 1980-х гг.) вышла книга для чтения «Читаем и говорим по-вепсски» (1991), появляются стихотв. и прозаич. произведения на вепсском яз., осн. тема которых – гармония крестьянского быта и жизни природы; среди их авторов – Н. В. Абрамов (сб. стихов «Поговорим, брат», 2005), В. Яшов, А. Андреева. Русскоязычная лит-ра К. представлена эпич. прозой А. М. Линевского (историч. тетралогия «Беломорье», 1954–65), Д. Я. Гусарова (роман-хроника «За чертой милосердия», 1977), Ф. А. Трофимова; поэзией И. Костина, Ю. В. Линника, В. В. Сергина, Е. Сойни, В. П. Судакова, М. Тарасова и др.

Архитектура и изобразительное искусство

На побережье Белого м. (Бесовы Следки, Залавруга и др.) и Онежского оз. (Бесов Нос, Пери Нос, Карецкий Нос, п-ов Кочковнаволок и др.) сохранилось много петроглифов периода неолита и бронзового века. Выбитые точечной техникой условные силуэты лосей и др. животных, людей, сцены охоты, мор. промысла, сражений, обрядов и др. очень выразительны. Позднейшие изображения более реалистичны и носят повествоват. характер. К неолиту восходят фрагменты орнаментиров. керамики, к мезолиту – вырезанные из камня и рога головы лосей (Оленеостровский могильник на Онежском оз.), схематичные мужские и женские фигурки. Археологич. находки (ювелирные изделия, керамика и др.) свидетельствуют о широких связях местного населения со Скандинавией, Поволжьем и др. С 12–14 вв. развитие худож. культуры К. тесно переплеталось с развитием рус. искусства.

В богатой лесами К. широкое распространение получило дерев. зодчество. Сохранились дерев. рубленые церкви разл. типов. «Клетский» тип (прямоугольный сруб под 2-скатной крышей) представлен Лазаревской ц. из Муромского мон. (15 в.), часовней из дер. Леликозеро (2-я пол. 18 в.; ныне обе – в Музее-заповеднике Кижи), часовней в дер. Волкостров близ Кижей (17–18 вв.). Многочисленны шатровые храмы с центр. 4-гранным срубом («четверик»), переходящим в «восьмерик», увенчанным 8-гранным шатром с главкой: церкви в с. Чёлмужи (Медвежьегорский р-н, 1605), на о. Лычный на оз. Сандал (Кондопожский р-н, 1620), в сёлах Яндомозеро (1650), Космозеро (1720, по др. данным – 1768–70), Типиницы (1781, колокольня – 1829–30, сгорела в 1976) и др. Наиболее совершенный образец такого храма – Успенская ц. в Кондопоге (1774), гармоничное по пропорциям, великолепно вписанное в пейзаж величавое сооружение выс. 42 м. Сохранилась трапезная Никольская ц. Муезерского Троицкого мон. (1602–05), располагавшегося близ Карельского берега Белого моря. Со 2-й пол. 17 в. появляются «кубоватые» (их основу составляет высокий четверик, покрытый квадратным в плане куполом-«кубом», увенчанным одной или несколькими луковичными главами), многошатровые, многоглавые церкви с усложнённым силуэтом, нарядные и живописные. Выдающийся образец многошатрового храма – Успенский собор в Кеми (1711–17). Церкви в с. Вирма (Беломорский р-н, ок. 1625, по др. данным – 1696, трапезная – 1909) и в Ильинском погосте на Водлозере (Пудожский р-н, 1798) относятся к типу «кубоватых». Многоглавые церкви представлены в К. шедеврами дерев. зодчества Кижского погоста (на о. Кижи). Под сильным влиянием форм каменного зодчества построены: ц. Святых Флора и Лавра близ с. Мегрега (Олонецкий р-н, 1613), Петропавловская ц. в с. Дворцы близ пос. Марциальные Воды (1721).

В нар. жилище преобладающим типом является «дом-двор», или сев.-рус. вариант избы. Широко распространена также постройка «кошелем», в которой все помещения сгруппированы в квадратный в плане сруб, имеющий крышу с 2 скатами неравной длины (дом Ошевнева, 1876, ныне в Музее-заповеднике Кижи). Характерны фигурная обработка столбов на крыльцах, балконах и гульбищах, ажурная резьба причелин, подзоров, «полотенец». Каменное строительство началось в К. в 18 в. в связи с развитием пром-сти и ростом городов (Петрозаводск, Олонец, Кемь, Пудож; Сердоболь, ныне Сортавала). Ценный памятник архитектуры классицизма 1770–80-х гг. – ансамбль быв. Круглой пл. (ныне пл. Ленина) в Петрозаводске (первоначально – по проекту Е. С. Назарова); он привлекает ясностью композиции, гармоничным единством простых благородных форм. В стиле классицизма также построен величественный собор Св. Александра Невского в Петрозаводске (1826–31). Среди значит. памятников каменной архитектуры 19 – нач. 20 вв.: Крестовоздвиженский собор в Петрозаводске (1847–52), Георгиевская ц. в с. Толвуя (1869), ц. Св. Николая Чудотворца в Сортавале (1873, арх. Н. П. Гребенко), ц. Св. Александра Невского в Пудоже (1903), ансамбли Валаамского монастыря, Муромского мон. (2-я пол. 19 в.), Важеозерского мон. (2-я пол. 19 – нач. 20 вв.).

Самобытна иконопись К. В 14–15 вв. она почти неотделима от новгородской школы, гл. обр. от её архаизирующей, связанной с нар. истоками ветви. Постепенно в К. проникают образцы др. иконописных школ (владимиро-суздальской, московской). В результате разнородных воздействий сформировалось своеобразное иск-во местных мастеров, в котором заметна связь с нар. иск-вом. Художники писали святых в виде крестьян, окружая их реальными подробностями крестьянского быта. Иконы др. направления более изысканны и тонки по рисунку, живопись прозрачная, цветовые тона нежные, светлые, навеянные северной природой (иконописцы сер. 17 в. Игнатий и Мокей Пантелеевы).

В кон. 19 в. – 1930-х гг. зданиями в стиле модерна, фин. нац. романтизма, неоклассицизма застраивались города сев. Приладожья: Сортавала (дерев. ратуша, 1885, арх. Ф. А. Съестрем; здание Нар. акционерного банка, нач. 20 в., арх. Э. Сааринен; ресторан «Ладога», 1926, арх. К. Борг), Питкяранта, Лахденпохья и их окрестности (лютеранская кирха в дер. Лумиваара, 1935, арх. И. Лаунис). В 20 в. изменился облик Петрозаводска, выросли новые города – Медвежьегорск, Кондопога, Беломорск, Сегежа и др. В архитектуре 1930-х, а также кон. 1940–50-х гг. широко применялись колоннады, пилястры, фронтоны и пр. (Муз.-драматич. театр в Петрозаводске, 1953–55, арх. С. Г. Бродский, скульптор С. Т. Конёнков); в отд. зданиях декоративные элементы введены сдержанно и тактично [здание краеведч. музея в Медвежьегорске, 1938; Публичная б-ка, 1959, арх. К. Я. Гутин (ныне Нац. б-ка); Дом связи, 1950, арх. А. К. Андреев, оба – в Петрозаводске; дома культуры в Сегеже, Кондопоге и др.]. В ряде зданий использованы декоративные мотивы нар. дерев. зодчества (летний кинотеатр в парке культуры и отдыха в Петрозаводске, 1949, М. Г. Старченко). Во 2-й пол. 20 в. поиски новых архит. форм привели к удачным решениям в пром. архитектуре (здание Выгостровской ГЭС, 1961, гл. инж. Г. И. Конёнков) и в архитектуре обществ. зданий. К 1994 в Петрозаводске завершено строительство Онежской набережной, вдоль которой расположены монументальные скульптуры – подарки городов-побратимов.

В развитии проф. изобразит. иск-ва К. в 1-й трети 20 в. заметную роль сыграли В. Н. Попов, портретист и пейзажист, и А. Я. Андриянов; в 1930-е гг. в Петрозаводске уже работали неск. живописцев, изображавших становление нового уклада (Д. С. Ершов, А. И. Кацеблин), и резчик по дереву Ю. О. Раутанен, посвятивший своё творчество историч. темам и нар. обычаям К. В живописи 1950–1970-х гг. наиболее распространён пейзаж, часто с жанровыми мотивами (В. М. Авдышева, Б. Н. Поморцев). Своеобразие природы К., особенности её колорита передавал в своих работах С. X. Юнтунен; серию портретов партизан, рыбаков, сказителей, артистов исполнил Г. А. Стронк, работающий также в технике офорта; к натюрморту обратились Л. Ф. Лангинен (Ланкинен), В. М. Авдышева и др.; в области бытового жанра работали К. Л. Буторов и Б. Н. Поморцев. С 1950-х гг. успешно развивалась графика (О. П. Бородкин, А. Ф. Козлов, А. В. Семяшкин, З. Е. Львович, С. И. Грязева, В. П. Тервинский, А. И. Авдышев, М. А. Игнатьева, М. М. Мечев и др.), с 1960-х гг. – скульптура, гл. обр. портретная и жанровая (Л. Ф. Лангинен, В. В. Афанасьев, Э. А. Акулов). В 1970–1990-е гг. работали художники В. С. Чекмасов, Ф. Э. Ниеминен, О. С. Юнтунен, Е. К. Пехова, Т. Г. Юфа, А. И. Морозов, А. А. Трифонов и др.

В К. издавна развита выемчатая и ажурная резьба по дереву (храмы, избы, хозяйств. постройки, мебель, посуда, прялки, сани, дуги и др.). Помимо резьбы, постройки и утварь украшались декоративными росписями (цветы и т. д.). Широко распространена вышивка, имеющая в разл. районах свои особенности. В Пудоже и Поморье до недавнего времени бытовали золотое шитьё и шитьё жемчугом. Особенной известностью пользуется заонежская, т. н. олонецкая, вышивка.

Музыка

Фольклорные традиции карел, русских (в т. ч. поморов), вепсов, финнов поддерживаются творчеством мн. коллективов в городах и сёлах К., среди них – Вепсский нар. хор (с. Шелтозеро Прионежского р-на, 1936), Поморский нар. хор (Беломорск, 1937), Сегозерский нар. хор (с. Паданы Медвежьегорского р-на, 1935), карел. нар. хор «Oma pajo», ингерманландский академич. хор «Inkeri» (оба – Петрозаводск, 1990). Калевальский р-н К. – центр рунопевческой традиции; рунические песни изучаются с 1-й пол. 19 в., систематически – с 1930-х гг. Во 2-й пол. 19 в. в Прионежье были впервые записаны былины. В 1918 в Петрозаводске были созданы муз. школа, академич. хор, духовой оркестр, оркестр нар. инструментов; в 1933 – симфонич. оркестр (дирижёр Л. Я. Теплицкий). В 1932 фольклорист и композитор В. П. Гудков организовал кружок игры на кантеле, послуживший основой Гос. ансамбля песни и пляски Карел. АССР «Кантеле» (1936, с 1939 в составе образованной в том же году Гос. филармонии; ныне Нац. ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле). В 1937 создан Союз композиторов Карел. АССР, в 1938 – Петрозаводское муз. уч-ще. В 1930-х гг. в Медвежьегорске т. н. Театром Беломорско-Балтийского комбината (труппа из заключённых) были поставлены оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Кармен» Ж. Бизе.

Начало проф. композиторского творчества в К. связано с освоением фольклора. Обработки нар. песен создавали Л. К. Йоусинен, К. Э. Раутио, Л. Я. Теплицкий, Р. С. Пергамент. Симфонич. произв. написаны Пергаментом («Айно», 1935, по мотивам «Калевалы»), Г.-Р. Н. Синисало (первая карел. симфония «Богатыри леса», 1948), К. Э. Раутио, Р. Э. Раутио. Муз. фольклор Карелии использован также в сочинениях ленингр. композиторов, работавших в Петрозаводске, – Н. Н. Леви (детcкая опера «Карельская сказка», 1940), Л. В. Вишкарёва (опера «Сампо», 1945, не пост.) и др.

Написанные в 1948 оперы «Кумоха» Р. С. Пергамента (комическая, по мотивам карел. сказок) и «Дочь народа» Л. В. Вишкарёва (на воен. тему) в 1948–49 подверглись офиц. партийной критике (2-я ред. «Кумохи» пост. в 1959). В 1955 открыт Муз.-драматич. театр в Петрозаводске, где, в частности, поставлены оперетты «Ребята настоящие» А. И. Голланда (1963), «Возраст женщины» Голланда и Г.-Р. Н. Синисало (1966), опера «Меч кузнеца» Ю. М. Зарицкого (по пьесе Д. А. Щеглова «Девичье озеро», 1972); с кон. 1970-х гг. ставятся мюзиклы. Среди лучших постановок – опера «Три брата» (по мотивам карел. эпич. песен) Пергамента (1948, оркестрована В. К. Кошелевым, пост. в 1985). Созданы также детская опера «Принцесса кошачьего замка» П. Б. Козинского (по мотивам карел. сказок, 1980), «Песнь о пламенном цветке» Б. Д. Напреева (по роману Й. Линнанкоски, 1982). Автор первых балетов в К. – Синисало [«Сампо» (1959), «Я помню чудное мгновенье» (по мотивам произведений Глинки, 1962), «Сильнее любви» (1965), «Вождь краснокожих» (совм. с Голландом, 1971), «Кижская легенда» (1973)]. Среди др. балетов – «Гайавата» Э. Н. Патлаенко (1972). Нац. кантаты и оратории создавали Пергамент («Поэма о девушках-партизанках», 1947; оратория «Обретённое счастье», 1952), Голланд (ода «Мой край»), романсы и песни – Пергамент, Голланд, Синисало. Значителен вклад Пергамента в развитие камерно-инструментальной музыки («Северный альбом» для скрипки и фп., 1950; пьесы для виолончели, 6 пьес для кантеле-альта и струнного квартета, 1955). С 1960-х гг. симфонич. и камерные произведения создавали С. Г. Леончик (Детский концерт для фп. с оркестром, соната для виолончели и фп., «Лирические песни» на стихи «Кантелетар», Поэма для скрипки и струнного оркестра), Э. Н. Патлаенко [симфония-кантата «Кантелетар», 1963; 3-я (1967) и 4-я (1984) симфонии; концерт для оркестра, 1971; симфония-оратория «Русия и меч», 1978], Козинский (сонаты для кларнета и фп., концертино для кларнета и струнного оркестра), Г. А. Вавилов («Эпическая поэма» для оркестра, 1970; симфониетта, 1969; симфонии – 1969, 1972; «Хорал и фуга», 1978; симфонич. поэма «Память», 1985), В. А. Кончаков (сюита «Вепсские напевы», 1978), Кошелев (концертная музыка для оркестра, 1978, 1979), Напреев (симфония, 1982), А. С. Белобородов («Симфония рун», 1985). Работы по истории музыки созданы Г. И. Лапчинским, в разных областях муз. теории – Ю. Г. Коном. Среди деятелей карел. муз. культуры: певцы С. Рикка, И. Гридчина, З. Петченко, В. Красильников, Р. Сабирова, Л. Теппонен, М. Кубли. Большой вклад в развитие карел. муз. культуры внёс дирижёр И. Э. Шерман.

Карельская гос. филармония (1939) включает: Симфонический оркестр (1933; один из крупнейших в регионе; с 1992 гл. дирижёр и худ. рук. О. Солдатов, с 2006 – М. Стравинский), Оркестр рус. нар. инструментов «Онего» (1975, худ. рук. Г. И. Миронов). В 1991 открыта Петрозаводская конс. (основана в 1967 как филиал Ленинградской; с 2003 им. А. К. Глазунова). Междунар. фестивали: в городах К. – Дни камерной музыки (с 1988), «Золотая ровница» (с 1989; оба ежегодные); в Петрозаводске – нар. музыки «Кантеле», хоровая ассамблея «Laulu» («Песня»); в Костомукше – камерного иск-ва (с 1988) и др. В Кондопоге установлены 2 автоматич. карийона.

Театр

В 1870-х гг. в Петрозаводске было образовано Об-во любителей музыки и драматич. иск-ва, чьи спектакли проходили в помещении Благотворит. об-ва и гор. библиотеки. В 1907 создана первая проф. театральная труппа под рук. И. Ф. Савельева, дебютировавшая спектаклем «Каширская старина» Д. В. Аверкиева. В 1918–20 в Петрозаводске работал Нар. театр драмы под рук. Н. В. Петрова. В марте 1921 организована первая фин. труппа под рук. В. Линдена. 1.11.1929 открылся Карел. театр драмы (с 1932 Театр рус. драмы). В кон. 1931 из выпускников карел. отделения Ленингр. театральной студии была образована фин. труппа под рук. К. Севандера, на основе которой в 1932 возник Фин. драматич. театр (ныне Нац. театр Республики Карелия). В 1955 на базе Театра рус. драмы был организован Музыкально-драматич. театр, в 1968 театр разделился на Русский драматич. и Музыкальный. В 1997 при Петрозаводской консерватории открыта студия нац. театра. В Петрозаводске также работают театры: кукол (1935), молодёжный «Творческая мастерская» (1988), муз.-драматич. студия «Театр трёх муз» (1988), детский «Персона» (2000), камерный «Подвальчик» (2001), поэзии «CREDO» (2003) и др. В Петрозаводске проходят междунар. театральные фестивали: камерных спектаклей «Ламбушка» (с 1998), «Северная звезда» (с 2005).