ВЛАДИ́МИРСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

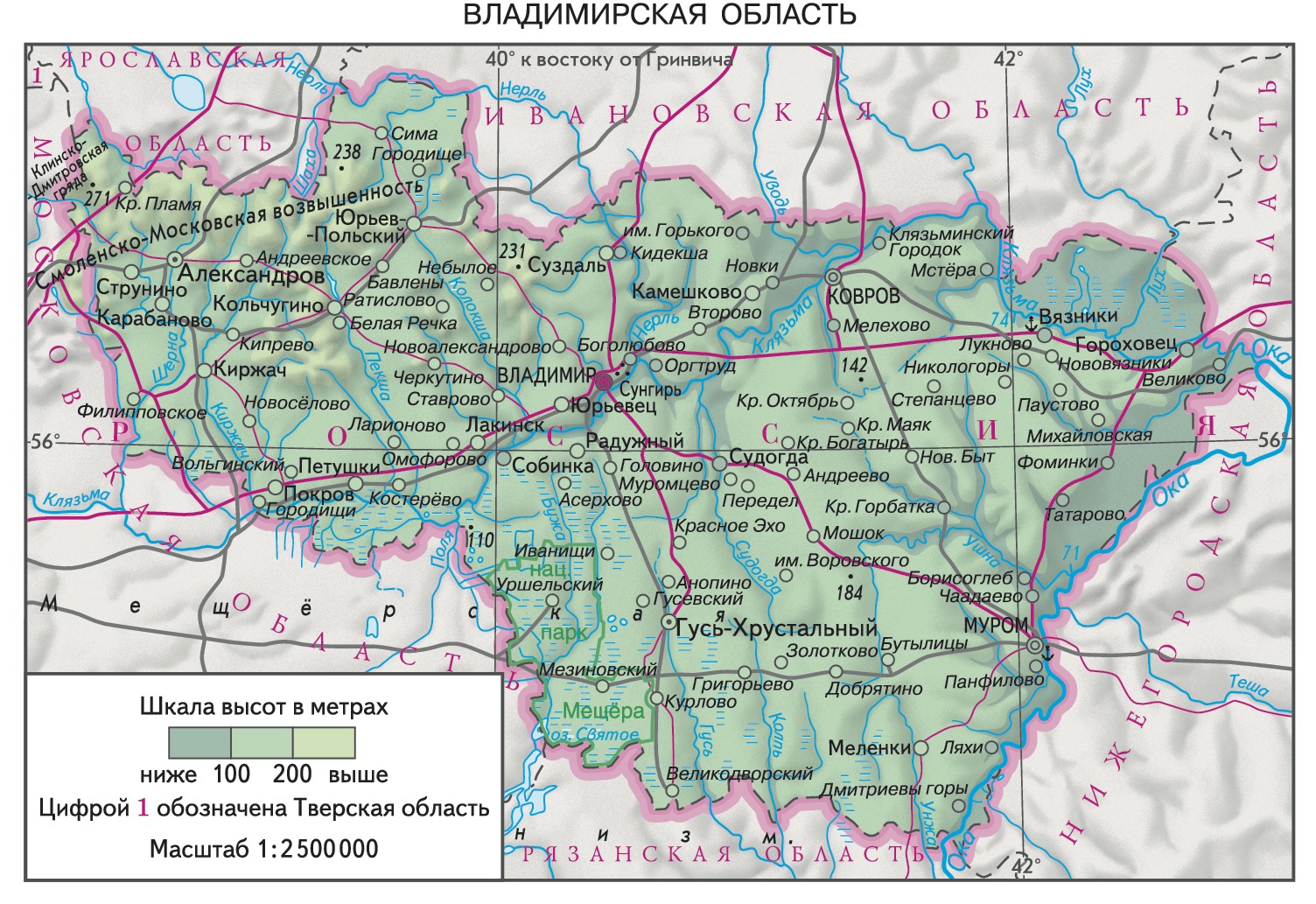

ВЛАДИ́МИРСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена в центр. части Европ. территории РФ. Входит в Центр. федеральный округ. Пл. 29 тыс. км2. Нас. 1487,2 тыс. чел. (2005; 1211 тыс. чел. в 1926; 1405 тыс. чел. в 1959; 1654 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Владимир. Адм.-терр. деление: 16 районов, 23 города, 21 пос. гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти определяется Уставом (Основным законом) Владимирской области (2001). Гос. власть осуществляют Законодат. собрание области, администрация, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Уставом области. Законодат. собрание – высший законодат. (представит.) орган гос. власти области. Состоит из 38 депутатов, избираемых на 4 года. Депутат может работать на проф. постоянной основе (число депутатов, работающих на проф. постоянной основе, устанавливается Законодат. собранием, но в количестве не более 10 чел.). Администрация В. о. – высший исполнит. орган гос. власти области. Возглавляется губернатором (главой администрации) – высшим должностным лицом области, наделяемым полномочиями Законодат. собранием области по представлению Президента РФ.

Природа

Рельеф. В. о. расположена в центр. части Восточно-Европейской равнины. В общем плане рельеф представлен слабовсхолмлённой равниной, наклонённой с северо-запада на юго-восток. Наиболее возвышенный крайний северо-запад В. о. приурочен к сев.-вост. оконечности Клинско-Дмитровской гряды (271 м – высшая точка области). В сев.-зап. части В. о., в пределах Смоленско-Московской возвышенности, развит моренно-эрозионный холмистый рельеф. К юго-востоку, в междуречье Киржача и Нерли, возвышенность сменяется увалисто-волнистой равниной Владимирского Ополья (выс. до 238 м), сильно расчленённой овражно-балочной сетью. В юж. части области – плоская, местами слабовсхолмлённая, заболоченная Мещёрская низменность. Вост. часть территории В. о. представляет собой зандровую плоско-волнистую низменную равнину выс. до 184 м, рельеф которой осложнён карстовыми воронками и ложбинами. На севере области, в междуречье Нерли и Клязьмы, и на крайнем северо-востоке, в бассейне р. Лух, расположены слабовсхолмлённые и плоские водно-ледниковые и аллювиальные, сильно заболоченные низины.

Геологическое строение и полезные ископаемые. В. о. входит в пределы вост. части Московской синеклизы Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы. В вост. части области субмеридионально протягивается Окско-Цнинский вал, проявленный в каменноугольных отложениях платформенного чехла (представленных преим. карбонатными породами). На территории В. о. повсеместно распространены четвертичные ледниковые, водно-ледниковые, эолово-делювиальные, озёрно-речные и болотные отложения, перекрывающие более древние каменноугольные, пермские и меловые отложения платформенного чехла. Известны месторождения природных строит. материалов (известняков, кварцевых песков, разл. глин и др.); залежи бурого железняка. В. о. располагает значит. запасами торфа и сапропеля.

Климат. Природные условия благоприятны для жизни населения. Характерен умеренно континентальный климат с тёплым летом, умеренно холодной зимой, хорошо выраженными переходными сезонами. Ср. темп-ры января от –11 °С на северо-западе В. о. до –12 °С на юго-востоке, июля – от 17,5 до 18,5 °С. Осадков в год от 550 до 600 мм; максимум осадков приходится на лето. Зимой формируется устойчивый снежный покров. Продолжительность вегетационного периода составляет 160–180 дней.

Внутренние воды. Б. ч. территории В. о. принадлежит бассейну р. Клязьма – главного левого притока Оки. Наиболее многочисленны и многоводны левые притоки Клязьмы, в т. ч. Киржач, Пекша, Колокша, протекающие полностью в пределах области. Самый крупный правый приток Клязьмы в В. о. – Судогда. По юго-вост. границе области протекает р. Ока, судоходная на всём протяжении в пределах В. о. (157 км). Реки имеют равнинный характер течения; широкие долины и извилистые русла; водный режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью с отд. паводками в период сильных дождей, устойчивой зимней меженью. Много озёр, преим. ледникового (гл. обр. на территории Мещёрской низменности) и пойменного (в долинах Оки и Клязьмы) происхождения, на востоке области встречаются карстовые озёра.

Почвы, растительный и животный мир. На территории В. о. преобладают дерново-подзолистые почвы преим. супесчаного и песчаного состава, в пределах Мещёрской низменности и др. низменных равнин и низин распространены болотно-подзолистые и болотные торфяные почвы. На равнинах Владимирского Ополья сформировались наиболее плодородные в пределах В. о. светло-серые и серые лесные почвы на покровных суглинках. В долинах Оки и Клязьмы развиты аллювиальные дерновые почвы.

В. о. расположена в зоне смешанных лесов; леса занимают св. 55% территории. Преобладают сосняки – ок. 52% лесов, мелколиственные леса (березняки и осинники) занимают ок. 35%, еловые леса, характерные преим. для сев.-зап. части, – 9%. В поймах рек встречаются ольховые леса. Дубовые и липовые леса были вырублены ещё в 19 в. и представлены отд. рощами и перелесками. В юж. части области широко распространены низинные болота, в долинах рек – пойменные луга. Староосвоенные ландшафты Владимирского Ополья издавна славились своими садовыми насаждениями: в 17 в. был выведен знаменитый зимостойкий сорт владимирской вишни, с 19 в. известна невежинская рябина.

В лесах В. о. сохранились лось, волк, енотовидная собака, лисица, рысь, заяц-беляк и др.; из птиц – тетерев, глухарь, рябчик, вальдшнеп и др. На территории области в сер. 20 в. были реакклиматизированы некоторые ранее истреблённые виды млекопитающих, в т. ч. кабан, куница, бобр. В реках и озёрах – ок. 40 видов рыб, в т. ч. щука, окунь, судак, лещ, налим.

Охраняемые природные территории, занимающие 6,2% территории В. о., представлены нац. парком Мещёра, двумя заказниками федерального значения – комплексным и зоологич. (Муромский и Клязьминский), 31 заказником регионального значения, 163 памятниками природы, в т. ч. ботанич., гидрологич. и комплексными.

В области сложилась достаточно благополучная экологич. ситуация, в отд. районах в связи с загрязнением воздуха и поверхностных вод – умеренно острая. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников, в осн. от пром. предприятий Владимира и Мурома, составляют 33 тыс. т (2003). Водозабор 324 млн. м3/год; сброс загрязнённых сточных вод 184,8 млн. м3/год (2002), наибольший объём сбросов поступает в воды Клязьмы и её притоков – Шерны и Пекши. Значительно нарушены ландшафты в районах торфоразработок, районах добычи известняков и др.

Население

Б. ч. населения В. о. составляют русские (94,7% – 2002, перепись). Из др. групп – украинцы (1,1%), татары (0,6%), белорусы (0,4%), армяне (0,3%).

Характерна высокая естеств. убыль населения (2004): смертность (20,2 на 1000 жит.) более чем в 2 раза превышает рождаемость (9,4 на 1000 жит.); младенческая смертность 10,0 на 1000 живорождённых. Миграционная убыль населения незначительна (2 чел. на 10 тыс. жит.). Доля женщин 55%. Возрастная структура населения области отличается от среднероссийской пониженной долей лиц младше трудоспособного возраста (14,9%) и повышенной – старше трудоспособного возраста (23,9%). Ср. ожидаемая продолжительность жизни 62,9 года (мужчины – 55,6, женщины – 71,4). В. о. относится к густонаселённым регионам России: ср. плотность населения (51,3 чел./км2) превышает среднероссийский показатель в 6 раз. Наиболее плотно заселены Камешковский, Муромский и Суздальский районы. Гор. нас. 78,5% (2005; 56,7% в 1959; 79,2% в 1989). Крупные города (тыс. чел., 2005): Владимир 310,5, Ковров 152,8, Муром 123,6, Гусь-Хрустальный 64,9, Александров 64,0.

Религия

Согласно результатам социологич. исследования (2004), жители области идентифицировали свою религ. принадлежность следующим образом: 51% – православные; 18,4% – в целом христиане (при этом из них только 3,1% – католики; 0,6% – протестанты); 1,7% – мусульмане; 0,3% – иудаисты; 0,1% – буддисты; 15,1% не причисляют себя ни к одной религ. группе; 8,9% исповедуют «индивидуальные религиозные взгляды»; 1,1% связывают свою религ. идентификацию с новыми религ. учениями и альтернативными культами.

Во В. о. зарегистрированы: 261 приход Рус. православной церкви Московского патриархата, в которых служат 348 священнослужителей (объединены в 14 благочиннических округов Владимирской и Суздальской епархии, учреждённой в 1214); 17 приходов Рос. православной автономной церкви; 5 приходов Рус. православной старообрядч. церкви; 1 приход Римско-католич. церкви; 10 общин евангельских христиан-баптистов; 10 общин христиан веры евангельской-пятидесятников; 9 общин адвентистов седьмого дня; 6 общин евангельских христиан; 2 общины свидетелей Иеговы; 1 приход Евангелическо-лютеранской церкви; 1 приход Арм. апостольской церкви; 1 община Об-ва сознания Кришны (вайшнавы); 1 мусульм. община; 1 иудаистская община (2005).

На территории В. о. действуют 25 монастырей РПЦ Московского патриархата (2005), в т. ч. древнейшие в Северо-Восточной Руси: Муромский в честь Преображения Господня (основан до 1096), Боголюбский в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1155), Владимирский в честь Рождества Пресвятой Богородицы (1191), Владимирский Княгинин в честь Успения Пресвятой Богородицы (1200), Евфросиниев Суздальский в честь Положения Ризы Пресвятой Богородицы (1207), Суздальский во имя свт. Василия Великого (известен с 13 в.).

Исторический очерк

Древнейшие памятники В. о. относятся к верхнему палеолиту (ок. 30–25 тыс. лет назад), всемирную известность получила стоянка Сунгирь. Мезолит представлен бутовской культурой, неолит – верхневолжской культурой, рязанской культурой, льяловской культурой, балахнинской культурой, финал неолита и энеолит – волосовской культурой. В бронзовом веке на территории В. о. существовали фатьяновская культура, поздняковская культура, абашевская культура. К концу бронзового века относятся памятники с ранней сетчатой керамикой. В раннем железном веке б. ч. В. о. занимала дьяковская культура, а бассейн Оки – городецкая культура. Древности 2-й пол. 1-го тыс. н. э. ряд исследователей связывают с волжско-финскими племенами – муромой, мерей, мещерой.

С 10 в. началась слав. колонизация края, возникли города Суздаль, Муром, территория совр. В. о. вошла в состав Др.-рус. гос-ва, Ростово-Суздальского княжества, а затем Владимирского великого княжества. В нач. 12 в. возник Владимир, вероятно, Ярополч Залесский, в сер. 12 в., в связи с деятельностью Юрия Владимировича Долгорукого и Андрея Юрьевича Боголюбского, – Юрьев-Польский, Гороховец, Стародуб (ныне с. Клязьменский Городок), Мстиславль (с. Городище Юрьев-Польского р-на), княжеские резиденции Кидекша, Боголюбово. По археологич. данным, известны другие др.-рус. укреплённые поселения (не упомянутые в летописях), курганы.

В эпоху монголо-татарского ига и после потери Владимиром в сер. – 2-й пол. 14 в. роли общерусского политич. центра ряд городов во В. о. утратил своё значение, многие превратились в сёла (археологически изучена боярская усадьба 15 в. у с. Сима Юрьев-Польского р-на). Однако важнейшие города сохранили свой статус и в позднейший период. В 1510-е гг. произведены большие строит. работы в Александровской слободе (ныне г. Александров) – резиденции вел. князей московских. В 1564–81 Александровская слобода являлась фактической столицей Рус. гос-ва. В 1608 в ходе Речи Посполитой интервенции начала 17 в. отряды А. Лисовского разорили и захватили Суздаль, который контролировали вплоть до 1610, позднее – Владимир и его окрестности. В 1634 Суздаль подвергся набегу крымских татар. После губернской реформы 1708 осн. территория совр. В. о. вошла в состав Моск. губ. Небольшая часть региона входила в Казанскую (1708–14, 1717–19) и Нижегородскую (1714–17) губернии. При разделении губерний на провинции в 1719 вся территория совр. В. о. оказалась в составе Моск. губ., внутри которой образованы Владимирская, Юрьев-Польская и Суздальская провинции, часть совр. В. о. вошла в состав Переславль-Залесской провинции. С 18 в. началось активное развитие пром-сти в регионе, прежде всего стекольной, ситценабивной и полотняной. В 1731 открыт стекольный завод в с. Никольском Владимирского у., тогда же основана полотняная мануфактура при дер. Лукново Ярополчской дворцовой волости, в 1747 – стекольный завод во Владимирском у., в 1749 – парусиновая и полотняная мануфактура в с. Вязники. Известнейшим предприятием и поныне остаётся Гусевский хрустальный завод, основанный в 1756 А. В. Мальцовым (см. в ст. Мальцовы) в урочище Шиворово на р. Гусь (ныне – в г. Гусь-Хрустальный). В 1778–1929 территория совр. В. о. входила в состав Владимирской губернии. Регион оказался практически не затронут Гражд. войной 1917–22, что положительно сказалось на его экономич. положении. В 1918 часть территории Владимирской губ. вошла в состав новообразованной Иваново-Вознесенской губернии. В 1927 пущена Лакинская прядильная фабрика – первая в СССР на 100 тыс. веретён. В 1929–44 после ликвидации Владимирской губ. территория совр. В. о. находилась в составе Ивановской промышленной (с 1936 – Ивановской) обл., Нижегородской (в 1929–36 – Нижегородского края; с 1936 – Горьковской) обл., Центральнопромышленной (с 1929 – Московской) обл. Во время индустриализации построены новые крупные предприятия – завод технич. стекла им. Дзержинского в г. Гусь-Хрустальный (1929; первый в СССР механизир. стеклозавод), Владимирский химич. завод (1931), завод «Автоприбор» (1932; первое подобное предприятие в СССР), Александровский радиозавод (1932).

В. о. в совр. границах создана 14.8.1944, включила части территорий Ивановской обл. (с городами Александров, Владимир, Вязники, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Карабаново, Ковров, Кольчугино, Струнино, Судогда, Суздаль, Юрьев-Польский), Горьковской обл. (с г. Муром) и Московской обл. (с г. Покров). В 1945 пущена в эксплуатацию первая очередь Владимирского тракторного завода. В 1950–70-е гг. во В. о. построен и реконструирован ряд крупных пром. предприятий.

Хозяйство

В. о. входит в Центральный экономический район. В экономике страны выделяется произ-вом электродвигателей переменного тока (36,7% от РФ, 2004), льняной однониточной пряжи (23,8%), телевизоров (22,7%), тракторов (14,2%), оконного стекла (12,6%), тканей (5,9%) и обуви (5,3%). В области функционирует единственная в РФ н.-и. и испытательная база лазерной техники – Гос. лазерный центр «Радуга» (г. Радужный).

В структуре ВРП (%, 2003): доля пром-сти 35,7, с. х-ва 9,9, торговли и коммерч. деятельности по реализации товаров и услуг 9,4, транспорта 8,0, строительства 4,6, связи 2,0, др. отраслей – 30,4. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %, 2005): частная 74,7, гос. и муниципальная 14,2, обществ. и религ. организаций 7,2, пр. формы собственности 4,0.

Экономически активное нас. 806 тыс. чел. (2004), в экономике занято 88%. Отраслевая структура занятости (%): пром-сть 34,0, торговля и обществ. питание 15,5, образование 7,8, с. х-во 6,8, здравоохранение 5,8, строительство 5,5, жилищно-коммунальное хозяйство 5,3, транспорт 5,1. Уровень безработицы 9,1% – выше среднероссийского показателя. Денежные доходы на душу населения 4,9 тыс. руб. в месяц (55% от среднего по РФ, март 2006); ок. 30% нас. имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность. Объём пром. продукции 77,2 млрд. руб. (2004). В структуре пром. произ-ва (%) лидирует машиностроение и металлообработка – 42,6; доля пищевой пром-сти 15,5, электроэнергетики 11,8, стекольной и фарфоро-фаянсовой 7,3, химической и нефтехимической 6,7, лёгкой 4,1, пром-сти строит. материалов 3,0, цветной металлургии 2,9, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 2,5.

Природно-ресурсный потенциал области невелик. Местное значение имеют строит. материалы (глины, пески, песчано-гравийные материалы, карбонатные породы), торф, сапропель.

В. о. относится к числу энергодефицитных регионов: до 60% потребляемой электроэнергии поступает из др. субъектов РФ. Крупнейшее предприятие электроэнергетики – «Владимирэнерго», основной производитель – Владимирская ТЭЦ.

Цветная металлургия области представлена предприятием «Кольчугцветмет» (произ-во и обработка цветных металлов из сплавов на основе меди и никеля; в т. ч. поставляет заготовки – медную катанку – для Кольчугинского завода «Электрокабель»). Машиностроение и металлообработка специализируются на выпуске электротехнической, транспортной, с.-х. и строительно-дорожной техники (табл. 1). Крупнейшие предприятия: «Владимирский моторотракторный завод», завод турецкой компании «Вестел» (г. Александров; сборка телевизоров и др.), «Владимирский электромоторный завод» (двигатели переменного тока, крановые и др.), экскаваторный завод «Ковровец», «Муромтепловоз». Предприятия автомобильной пром-сти производят комплектующие светотехнических изделий, электрооборудования и приборов для отеч. транспортных средств: «Автоприбор» во Владимире, «Автосвет» в Киржаче, «Ставровский завод автотракторного оборудования» (в т. ч. кресла-коляски для инвалидов; св. 36% рос. произ-ва) и др. В структуре машиностроения до нач. 1990-х гг. была высока доля продукции ОПК (артстрелковое вооружение и ракетная техника, радиолокационные станции и др.). Характер производственной деятельности предприятий существенно изменился в процессе конверсии: завод им. В. А. Дегтярёва (Ковров) выпускает также металлорежущие станки, мотоциклы, швейные машины и др., «Точмаш» (Владимир) – приборы точной механики, «Муроммашзавод» – погрузчики-экскаваторы, «Ока-Холод» – холодильное оборудование, бытовую технику и др., «Ковровский электромеханический завод» – гидравлич. оборудование.

| Таблица 1. Основные виды промышленной продукции | |||||

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Станки металлорежущие, шт. | - | 1158 | 233 | 337 | 188 |

| Электродвигатели переменного тока, тыс. шт. | 365 | 307 | 152 | 155 | 155* |

| Электродвигатели крановые, тыс. шт. | 30 | 29,8 | 3,5 | 3,1 | 8,9* |

| Экскаваторы, шт. | 2304 | 1950 | 379 | 151 | 136 |

| Тракторы, тыс. шт. | 36,6 | 31,7 | 6,3 | 1,6 | 1,2 |

| Мотоциклы, мотороллеры и мопеды, тыс. шт. | 220 | 156 | 15,6 | 4,5 | 1,6* |

| Холодильники и морозильники бытовые, тыс. шт. | – | 210,6 | 44,2 | 7,8 | 1,8* |

| Кресла-коляски для инвалидов, тыс. шт. | – | – | 29,6 | 23,2 | 8,0* |

| Телевизоры, тыс. шт. | 717 | 718,1 | 48,5 | 655,1 | 1062,8 |

| Бутылки, млн. шт. | 324 | 408 | 365 | 699 | 1958* |

| Ткани, млн. м2 | – | 1281 | 141,3 | 136,6 | 159,9 |

| Обувь, тыс. пар | – | 2019 | 310 | 777 | 2458 |

| *2003 | |||||

Осн. продукция химич. пром-сти – удобрения, пластмассы, синтетич. каучук, химич. волокна и др. Ведущие предприятия: «Владимирский химический завод», «Судогодское стекловолокно», «Завод плёночных материалов» (Владимир). Традиционно развита стекольная пром-сть. Одно из старейших и крупнейших предприятий отрасли – «Гусевской хрустальный завод» (основан в 1756, г. Гусь-Хрустальный); др. крупные предприятия – «Символ» (Курлово; оконное стекло), «Красное Эхо» (пос. Красное Эхо; стеклотара), «РАСКО» (пос. Апонино; стеклотара) и др. В лёгкой пром-сти доминирует текстильная отрасль. В. о. – один из осн. рос. производителей льняных, хлопчатобумажных и шёлковых тканей. Развито произ-во швейных изделий, обуви. Ведущие предприятия: «Городищенская отделочная фабрика» (пос. Городищи; перевязочные изделия), «КаТеМа» (Александров; ткани, постельное бельё и др.), «Струнинская мануфактура» (г. Струнино; ткани, одежда), «Гусь-Хрустальный текстильный комбинат», «Лакинская мануфактура» (ткани), Меленковский и Вязниковский льнокомбинаты, «Сударь» (Ковров; мужская одежда), «Кольчугинская швейная фабрика», «Славянка» (Владимир; проф. одежда), «Владимирский трикотаж» и др.

Крупнейшие предприятия пищевой пром-сти: шоколадная фабрика «Покров» (один из ведущих рос. производителей), «Гороховецкий пищевик» (хлебобулочные изделия и др.), ликёро-водочные заводы «Владалко», «Александровский», «Муромский» и др. Широким ассортиментом и высоким качеством отличаются настойки и бальзамы эксперим. плодово-питомнического хозяйства по облепихе (Гусь-Хрустальный р-н). Развиты худож. промыслы: вышивка, ювелирные изделия, лаковые миниатюры (пос. Мстёра).

Главные промышленные центры – города Владимир, Муром, Ковров, Александров, Кольчугино.

Сельское хозяйство. Объём с.-х. продукции 12,5 млрд. руб. (2004). С. х-во преимущественно пригородного направления. В стоимостном выражении преобладает продукция растениеводства (ок. 63%). С.-х. освоенность территории невысока: пл. с.-х. угодий 911,5 тыс. га (31,4% пл. области), из них ок. 66% занимает пашня. Выращивают кормовые (62,5% посевных площадей), зерновые (24,9%, рожь, овёс, пшеница) культуры, картофель и овощи (12,3%), технич. культуры (0,2%) (табл. 2). Развиты огородничество (гл. обр. выращивание огурцов в районе Суздаля) и садоводство.

| Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т | |||||

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Зерно | 462,4 | 467,7 | 268,7 | 233,8 | 171,5 |

| Картофель | 435,1 | 379,4 | 792,3 | 581 | 365,4 |

| Овощи | 86,7 | 99,1 | 283,5 | 224,5 | 152,1 |

Животноводство интенсивно-экстенсивного типа, гл. обр. со стойловым содержанием скота. Основные отрасли – молочно-мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство и коневодство (таблицы 3, 4).

| Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов | |||||

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Крупный рогатый скот | 497,3 | 457,8 | 303,2 | 212,9 | 156,1 |

| Свиньи | 196,3 | 257 | 163,5 | 113,5 | 107,3 |

| Овцы и козы | - | 110,9 | 71,5 | 48,5 | 34,2 |

| Таблица 4. Основные виды продукции животноводства | |||||

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Скот и птица на убой, тыс. т | 74,1 | 86,0 | 51,8 | 38,3 | 37,6 |

| Молоко, тыс. л | 505,7 | 541,6 | 372,3 | 357,3 | 305 |

| Яйца, тыс. шт. | 492,6 | 503,2 | 373,6 | 339,2 | 508,9 |

Большая часть с.-х. угодий (87,2%) относится к землям с.-х. организаций; в личном пользовании граждан – 7,1%, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 2% с.-х. земель. Практически всё зерно (98,8%) и ок. 3/4 скота и птицы на убой, молока и яиц производят с.-х. организации; хозяйства населения лидируют по произ-ву картофеля (85,7%) и овощей (90,9%).

Транспорт. Длина железных дорог 928 км. Гл. ж.-д. магистрали: Москва – Владимир – Нижний Новгород, Москва – Муром – Казань, Москва – Александров – Ярославль. Длина автодорог с твёрдым покрытием 5556 км. По территории области проходит автомобильная трасса Москва – Нижний Новгород – Казань. Аэропорт во Владимире (с 1995 пассажирские рейсы отменены; специализируется на тушении пожаров). Судоходство по рекам Ока и Клязьма. Речные порты: Вязники, Муром. По территории В. о. пролегают крупные трубопроводы: нефтепровод Сургут – Альметьевск – Нижний Новгород – Ярославль – Кириши; газопровод Уренгой – Сургут – Челябинск – Казань – Нижний Новгород – Владимир – Москва и др.

Здравоохранение

Во В. о. имеется 16,4 тыс. больничных коек (105 коек на 10 тыс. жит.); работают 4,8 тыс. врачей (1 врач на 328 жит.), 14,0 тыс. лиц ср. мед. персонала (2003). Осн. причины смерти – болезни органов кровообращения (ок. 62,1%), травмы, отравления и несчастные случаи (12,5%), злокачеств. новообразования (10,9%).

Образование. Учреждения культуры

В 598 дошкольных учреждениях области воспитывается св. 51 тыс. детей, в 576 общеобразовательных школах обучается ок. 164 тыс. уч-ся (2005). Функционируют 91 учреждение начального и среднего проф. образования, 26 вузов (включая филиалы и представительства), в т. ч. государственные: Владимирский ун-т (ведёт историю от Владимирского вечернего политехнич. ин-та, созданного в 1963; название и статус неоднократно менялись; с 1996 совр. назв.), Владимирский педагогич. ун-т (с 1919), Ковровская технологич. академия (1996). Науч. исследования и разработки проводят 39 организаций и предприятий, в т. ч. Всероссийский НИИ защиты животных (Владимир), НИИ стекла (г. Гусь-Хрустальный). 4 областные библиотеки (2005). 14 музеев, в т. ч. историко-архит. и худож. музеи-заповедники – Владимиро-Суздальский (1854; с 1958 совр. назв.) и «Александровская слобода»; Муромский историко-худож. музей (1918), Мстёрский худож. музей (1919), Юрьев-Польский историко-архит. и худож. музей (основан в 1920 как краеведческий), Дом-музей Н. Е. Жуковского (1937; дер. Орехово Собинского р-на), Александровский лит.-худож. музей Марины и Анастасии Цветаевых (1990), Музей хрусталя (Гусь-Хрустальный), Музей Петуха (1997; г. Петушки) и др.

Средства массовой информации

Осн. издания (2006) – газеты «Владимирские ведомости», «Молва», «Призыв», «Пульс губернии». Телекомпании – ГТРК «Владимир», «ТВ-Центр – Владимир», «ТВ-6 – Владимир». Радиостанции – «Общественное российское радио – Владимир», «Владимирская служба новостей».

Архитектура и изобразительное искусство

В 12 – 1-й пол. 13 вв. на территории В. о. сложилась худож. владимиро-суздальская школа. Древнейшие архит. памятники – ц. Бориса и Глеба в с. Кидекша (1152, росписи 1180-х гг.), Покрова на Нерли церковь (1165), фрагменты княжеской резиденции в Боголюбове и др. – строились из местного белого камня, при участии иностр., очевидно, нем. мастеров. Богатым резным декором отличаются Дмитриевский собор во Владимире, собор Рождества Богородицы в Суздале (1222–25; фрагменты росписи 1233, 1635–36; уникальные «Златые врата» – 1158–64) и Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Каменное строительство, прерванное татаро-монг. нашествием, возрождается в кон. 15–16 вв.: возведена царская резиденция в Александровской слободе (см. Александров), сформированы крупные монастырские комплексы в Суздале (Спасо-Евфимиева и Покровского монастырей), Киржаче (Благовещенского мон.), Муроме (Спасского мон.). В 17 в. велось большое строительство в монастырях: Михайло-Архангельском в Юрьеве-Польском, Никольском и Сретенском в Гороховце, Троицком в Муроме. Частично сохранились росписи Троицкого собора и Покровской ц. Александровской слободы (16 в.), а также росписи Преображенского собора Спасо-Евфимиева мон. (1689, художники Г. Никитин и С. Савин). В 17 в. сформировался ряд региональных худож. школ, в первую очередь суздальская, к памятникам которой принадлежат церкви: Лазаревская (1667), Смоленская (1707), Воскресенская (1720 или 1732), Вознесенский храм Александровского мон. (1695) и др. Среди произведений в стиле барокко – церкви Казанская в Смольеве (1737), Покровские в Омофорове (1769) и в Клинах (1777), Андреевская в Андреевском (1778–79). Осн. памятники классицизма – церкви: Георгиевская в Чирикове (1816), Воскресенская в Матрёнине (возможно, построена Н. А. Львовым ок. 1796), Борисоглебская в Волохове-Борисоглебском (1805–15), Тихвинская в Иванове (1816–35), Троицкая в Потакине (1824), колокольня Ризоположенского мон. в Суздале (1813–19). В Гороховце находятся редкие памятники гражд. архитектуры – купеч. палаты кон. 17 – нач. 18 вв. Сохранился ряд усадебных ансамблей эпохи барокко (Андреевское, 1760–70-е гг.) и классицизма (Омофорово и Ратислово, оба – последняя четв. 18 в.), также усадьбы кон. 19 в. с преобладанием форм неоготики – Фёдоровское, Михайловская (арх. Е. А. Сабанеев), Муромцево (арх. П. С. Бойцов). Среди построек в неовизантийском и неорусском стилях выделяются храмы – Георгиевский в Гусь-Хрустальном (1892–1901, арх. Л. Н. Бенуа, мозаики по эскизам В. М. Васнецова), Преображенский в Коврове (1884), Боголюбской иконы Божией Матери в Боголюбове (1866), Введенско-Островского мон. (1894), собор мон. Смоленская Зосимова пустынь (последняя четв. 19 в.). Сочетание модерна и неорусского стиля характерно для ж.-д. вокзала в Муроме (1912, арх. А. В. Щусев), дома Пришлецова в Гороховце (нач. 20 в.) и др. В формах конструктивизма возведены Дом культуры фабрики «Красный Профинтерн» в Карабанове (1928), Дворец культуры в Коврове (рубеж 1920–30-х гг.), текстильный комбинат «Красный пролетарий» в Вязниках. После Вел. Отеч. войны осуществлены большие научно-реставрац. работы (арх. А. В. Столетов и др.). С 1970-х гг. велось строительство объектов культуры (здание Драматич. театра во Владимире, 1970, арх. Г. П. Горлышков, и др.) и туризма (крупный комплекс туристич. центра создан в Суздале, 1976; архитекторы М. А. Орлов, Ю. В. Ранинский, В. И. Косаржевский, скульптор Ю. В. Александров и др.). Мн. города В. о. сохранили историч. застройку 18 – нач. 20 вв.; в некоторых сохраняются фрагменты др.-рус. планировки (в Суздале, Юрьеве-Польском, Муроме, Гороховце). Белокаменные памятники архитектуры В. о. включены в список Всемирного наследия.

Традиц. ремёсла: мстёрская миниатюра и вышивка в Мстёре (засл. худ. Т. М. Шульпина, мастерицы А. И. Кислина, Н. М. Коткова; кружево – В. Н. Носкова), худож. изделия Гусевского хрустального завода, изготовление металлич. посуды в Кольчугине. Среди художников – И. С. Куликов, К. Н. Бритов, В. Г. Кокурин, В. Я. Юкин, Н. М. Баранов (живопись); В. А. Басманов, В. С. Волков, П. Г. Дик, Б. Ф. Французов (графика); И. А. Черноглазов, В. А. Шанин (скульптура).

Музыка

В основе муз. культуры – песенный и инструментальный фольклор центр.-рус. традиции; на рубеже 19–20 вв. широкую известность в России и за рубежом получили ансамбли рожечников (см. в ст. Владимирский рожок). Фольклор записывали Г. О. Дютш, С. М. Ляпунов, И. В. Некрасов, Е. Э. Линёва, Б. Ф. Смирнов, Б. И. Рабинович и др. Уроженец Владимира – композитор, пианист и теоретик музыки С. И. Танеев.

В 1944 во Владимире основана Областная филармония (до 1968 концертно-эстрадное бюро), в её составе: вокально-хореографич. ансамбль «Русь», Камерный русский оркестр, Камерный струнный оркестр, вокальный ансамбль «Амадеус». Во Владимире функционирует Центр хоровой музыки Владимиро-Суздальской Руси (1992), в его составе: Владимирский камерный хор, Владимирский губернаторский симфонич. оркестр, Капелла мальчиков, Гор. хор девочек. Среди проф. музыкантов области – хоровой дирижёр Э. М. Маркин. Проводятся: Фестиваль рус. хоровой музыки им. С. И. Танеева (c 1981), междунар. фестиваль «Джазовая провинция», Всероссийский конкурс исполнителей рус. романса.

Театр

Первые крепостные театры появились во Владимирской губ. в кон. 18 в. (с. Андреевское, имение графа А. Р. Воронцова). В 1848 во Владимире в специально построенном здании под рук. антрепренёра Б. Соловьёва был открыт первый стационарный театр. В 1851 построено новое театральное здание у Золотых ворот (арх. Я. М. Никифоров). В 1887 организовано Об-во любителей муз. и драматич. иск-ва. С 1905 разл. антрепризы выступали на сцене Нар. дома. В 1918 Нар. дом был передан Т-ву драматич. артистов, в 1922 переименован во Владимирский гос. драматич. театр (с 1934 им. А. В. Луначарского). В 2003 на базе театра образован гор. Театральный комплекс. Также во В. о. работают: во Владимире – Театр кукол (1969), в Александрове – Муниципальный театр драмы (1993).