АФГАНИСТА́Н

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

АФГАНИСТА́Н, Переходное Исламское Государство Афганистан.

Общие сведения

А. – государство в Юго-Зап. Азии. Пл. 645,7 тыс. км2. Нас. 25,9 млн. чел. (2005). Столица – Кабул. Офиц. языки – пушту и дари. Денежная единица – афгани. Административно-территориальное деление: 32 вилаята (табл. 1).

Таблица 1. Административно-территориальное деление (2005)

| Провинция (вилаят) | Площадь, тыс. км2 | Население, тыс. чел. | Административный центр | Провинция (вилаят) | Площадь, тыс. км2 | Население, тыс. чел. | Административный центр |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Баглан | 21,1 | 872,2 | Пули-Хумри | Кундуз | 8,0 | 718,8 | Кундуз |

| Бадахшан | 44,1 | 1062,9 | Файзабад | Лагман | 3,8 | 651,3 | Мехтарлам |

| Бадгис | 20,6 | 792,1 | Калайи-Нау | Логар | 3,9 | 317,2 | Бараки-Барак |

| Балх | 17,2 | 1866,4 | Мазари-Шариф | Нангархар | 7,7 | 1538,4 | Джелалабад |

| Бамиан | 14,2 | 484,6 | Бамиан | Нимруз | 41,0 | 234,1 | Зарандж |

| Вардак | 8,9 | 342,0 | Майданшахр | Нуристан | 9,2 | 152,2 | Нуристан |

| Газни | 22,9 | 1097,7 | Газни | Пактика | 19,5 | 476,7 | Шаран |

| Герат | 54,8 | 1382,1 | Герат | Пактия | 6,4 | 503,6 | Гардез |

| Гильменд | 58,6 | 925,7 | Лашкаргах | Парван | 9,6 | 786,1 | Чарикар |

| Гор | 36,5 | 656,1 | Чагчаран | Саманган | 11,3 | 599,3 | Айбак |

| Джаузджан | 11,8 | 747,6 | Шибирган | Сари-Пуль | 16,0 | 727,3 | Сари-Пуль |

| Забуль | 17,3 | 444,6 | Калат | Тахар | 12,3 | 748,2 | Талукан |

| Кабул | 4,5 | 3138,2 | Кабул | Урузган | 30,8 | 302,2 | Таринкот |

| Кандагар | 54,0 | 1665,5 | Кандагар | Фарах | 48,5 | 470,9 | Фарах |

| Каписа | 1,8 | 472,6 | Махмуд-Раки | Фарьяб | 20,3 | 913,9 | Меймене |

| Кунар | 4,9 | 565,4 | Асадабад | Хост | 4,2 | 283,3 | Хост |

А. – член ООН (1946), МВФ (1955).

Государственный строй

А. – унитарное государство. Конституция принята 16.1.2004. Форма правления – президентская республика.

Главой государства и исполнит. власти является президент, избираемый на 5 лет путём прямых выборов (с правом одного переизбрания). При президенте – два вице-президента. Президентом может быть только мусульманин по вероисповеданию, родившийся от родителей-афганцев. Президент является главнокомандующим вооруж. силами. В его полномочия входит проведение нац. политики по одобрении её Нац. собранием; назначение министров, директора центробанка, судей Верховного суда, генерального прокурора и др.

Законодат. власть принадлежит Нац. собранию, состоящему из двух палат: нижней – Нар. палаты (Валези Жюрга) и верхней – Палаты старейшин (Мешрано Жюрга). Нар. палата (250 депутатов) избирается путём прямого голосования по пропорциональной системе на 5 лет; по меньшей мере, 64 депутата (по 2 от каждой провинции) должны быть женщинами. Палата старейшин включает неопределённое число членов (назначаемых должностными лицами на местах, провинциальными и окружными советами, президентом). Палата старейшин рассматривает законы, бюджет страны и междунар. договоры после того, как их одобрит Нар. палата.

Исполнит. власть осуществляет правительство – кабинет министров (27 членов, назначаемых президентом с одобрения Нац. собрания).

Среди осн. политич. партий и движений (2005) – Исламское общество Афганистана, Партия исламского единства Афганистана, Движение нац. солидарности Афганистана.

Природа

Рельеф

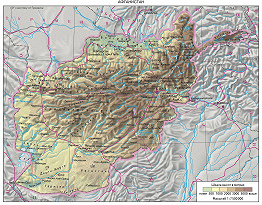

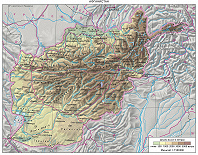

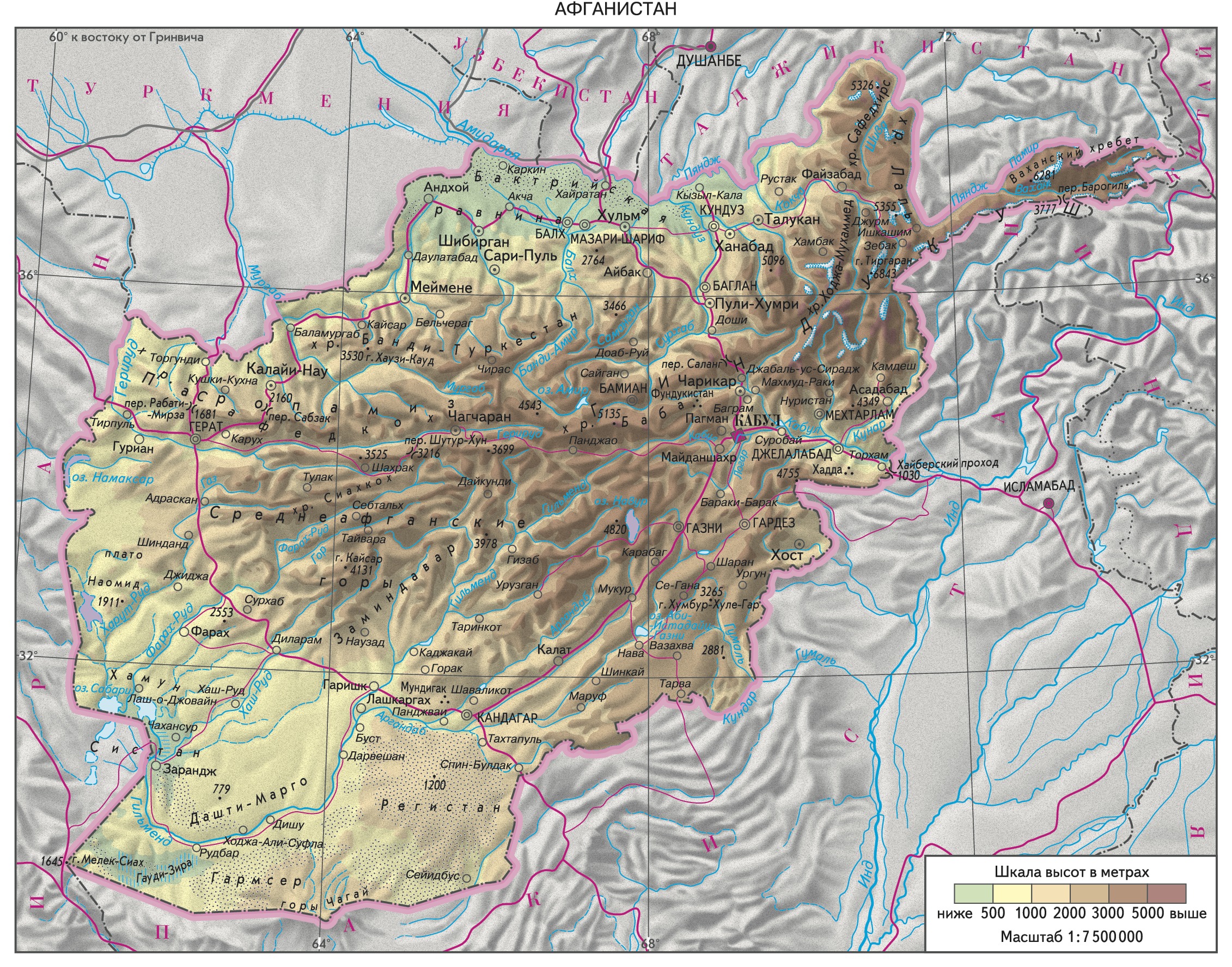

А. расположен на северо-востоке Иранского нагорья. Горы занимают ок. 3 /4 территории страны (см. карту Афганистан). На северо-востоке протягиваются хребты горной системы Гиндукуш (выс. до 6843 м, гора Тиргаран – высшая точка страны), к югу от неё расположены Среднеафганские горы (Хазараджат). На северо-западе А. – горная система Паропамиз, на севере – Бактрийская равнина. Юж. и юго-зап. части занимают холмистые плато выс. до 1200 м с песчаными пустынями Регистан, Гармсер и глинисто-щебнистой пустыней Дашти-Марго. На юго-востоке расположено Газни-Кандагарское плоскогорье (выс. до 3265 м, гора Хумбур-Хуле-Гар), пересечённое широкими речными долинами. По границе с Ираном и Пакистаном – впадины с пересыхающими солёными и пресными озёрами (Гауди-Зира, сев. часть Хамуна и др.).

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория А. в осн. расположена в пределах Альпийско-Гималайского подвижного пояса. Сев. часть принадлежит юж. окраине Туранской молодой платформы (плиты), деформированной в олигоцене – квартере в связи со столкновением (коллизией) Индо-Австралийской и Евразийской литосферных плит. Платформа обладает палеозойским гранитометаморфич. фундаментом и юрско-эоценовым осадочным чехлом. Её юж. часть – хребет Банди-Туркестан – была втянута в поднятия, а сев. – в опускания с формированием Афгано-Таджикской межгорной впадины, выполненной мощными олигоцен-четвертичными молассами. К югу от Герирудского (Главного Гиндукушского) разлома – в узкой Банди-Баянской зоне – ещё прослеживаются сильно дислоцированные палеозойские образования. Южнее выделяется Фарахрудская зона, на месте которой, начиная с триаса, существовала ветвь океанич. бассейна Тетис. Развиты фрагменты его коры (офиолиты) и осадочного выполнения (верхнетриасово-среднеюрские сланцы и верхнеюрско-нижнемеловой флиш). Толщи интенсивно деформированы и прорваны гранитами. Юго-восточнее располагается Центрально-Афганский срединный массив (в прошлом – микроконтинент в Тетисе) с гетерогенным докембрийским фундаментом и фанерозойским чехлом. На юж. часть массива и юго-зап. продолжение Фарахрудской зоны наложена Сейстанская впадина, выполненная неоген-четвертичными молассами. К югу от неё – Чагайское вулканоплутонич. поднятие – звено меловой вулканич. дуги, окаймляющей с востока срединный массив. На востоке – крупный Чаман-Мукурский субмеридиональный разлом (сдвиг), за которым – Катавазский палеогеновый флишевый прогиб и Кабульский докембрийский блок. Сев. Афганистан – высокосейсмичный регион. Разрушительные землетрясения – в 1993, 1998, 2002.

На территории А. известны месторождения нефти (Ангот) и природного горючего газа (Джаркудук), угля. Разведаны крупные месторождения руд железа (Хаджигек), меди (Айнак, одно из крупнейших в Юж. Азии), редких металлов (Дарайи-Пич). Имеются месторождения россыпного золота, поделочных и драгоценных камней (лучшего в мире лазурита – месторождение Сари-Санг, мраморного оникса, ювелирного турмалина, рубина, изумруда), а также барита, серы, талька, магнезита, каменной соли и др. полезных ископаемых.

Климат

Климат субтропич. континентальный, сухой. Ср. темп-ры января на равнинах от 0 до 8 °C, в высокогорьях местами ниже –20 °C, июля соответственно 24–32 °C и 0–10 °C. В пустынях выпадает 40–50 мм осадков в год, на плоскогорьях 200–250 мм, на наветренных склонах Гиндукуша 400–600 мм, на юго-востоке А., куда проникают муссоны с Индийского океана, ок. 800 мм. Максимум осадков приходится на зиму и весну. На выс. 3000–5000 м снежный покров держится 6–8 мес, выше – ледники.

Внутренние воды

Б. ч. рек относится к области внутреннего стока; наиболее крупные из них – Амударья (в верхнем течении – Пяндж) с притоками Сурхаб и Кокча, Гильменд, Фарах-Руд, Герируд, Мургаб. Бассейну Индийского ок. принадлежит р. Кабул (приток Инда). Питаются реки гл. обр. талыми водами горных снегов и ледников. На реках равнин весной половодье, летом они мелеют, многие теряются в песках или их воды разбираются на орошение. Горные реки обладают значительным гидроэнергетич. потенциалом. Озёр мало; наиболее крупные – Амир, Аби-Истадайи-Газни. Мелкие озёра пустынь летом пересыхают (солёные озёра превращаются в солончаки). Подземные воды во многих районах А. являются осн. источником орошения и обводнения земель, а также водоснабжения населённых пунктов.

Почвы, растительность и животный мир

В предгорьях и долинах распространены серозёмы, бурые пустынно-степные почвы и солончаки. На горных склонах встречаются горные серозёмы и серо-коричневые почвы. В высокогорьях – горные лугово-степные и горно-луговые почвы. Растительность преим. пустынная и пустынно-степная. Типичны пустынные полукустарнички – терескен, астрагалы, подушковидные акантолимоны, полыни. На сев. предгорных равнинах развиты эфемеровые осоково-мятликовые пустыни с обилием раннецветущих эфемеров. Выше распространены пустынно-степные типы сообществ. На выс. 2000–2500 м, преим. в Паропамизе, – можжевеловые и фисташковые редколесья. В высокогорьях представлены формации нагорных ксерофитов. В пограничных с Пакистаном горных районах на выс. 750–1500 м степи чередуются с лесами из индийской пальмы, акации, инжира, миндаля, до выс. 2200–2400 м – леса из вечнозелёного дуба балут и сосны Жерарда, выше (до 3500 м) – леса из гималайской сосны с примесью гималайского кедра и западногималайской пихты. На выс. 3500–4000 м распространены заросли можжевелового стланика и рододендрона, выше – альпийские и субальпийские луга. В долине Амударьи – тугайные леса.

В пустынях и степях обычны пятнистые гиены, шакалы, куланы, антилопы джейран и сайгак, в горах – снежный барс, горные козлы, архары. Широко распространены афганская лисица, каменная куница, волки. В тугайных зарослях встречаются кабан, камышовый кот. Много пресмыкающихся (вараны, агамы, змеи, в т. ч. ядовитые – гюрза, кобра, эфа, щитомордник), грызунов, насекомых, в т. ч. с.-х. вредителей (саранча), и ядовитых паукообразных (скорпионы, каракурт).

На территории А. – 6 охраняемых природных территорий общей пл. св. 218 тыс. га, в т. ч. нац. парк Банди-Амир, расположенный у истоков одноим. реки и сохраняющий экосистемы высокогорных сухих степей и озёр на склонах отрогов Гиндукуша.

Население

От 38 до 49% населения А. (2000, по разным оценкам) составляют пуштуны, от 18 до 25% – таджики, от 8 до 19% – хазарейцы, от 6 до 8% – узбеки; есть также персы (3%), туркмены (2,5%), таймани (2%), белуджи (св. 1%), брагуи (св. 1%), памирские народы и др.

Характерная особенность населения А. – его молодость (ср. возраст 17,5 года); св. 44% – молодёжь до 14 лет, лица старше 65 лет – 2,4%. В 2004 среднегодовой прирост населения А., по оценкам, составил 49 на 1000 жит. Рождаемость 47, смертность 21, миграционный прирост 23 на 1000 жит. При высоком уровне фертильности (6,78 детей на 1 женщину) высока младенческая смертность (166 на 1000 живорождённых). Ср. продолжительность жизни 42,5 года (мужчины – 42,3, женщины – 42,7 года). На 100 мужчин приходится 105 женщин. Ср. плотность нас. 39,9 чел./км2. Наиболее плотно заселены восток (687 чел./км2 в вилаяте Кабул) и север страны (вилаяты, примыкающие к р. Пяндж), наименее – пустынный юго-запад (5,6 чел./км2 в вилаяте Нимруз). В городах проживает ок. 23% населения. Массовое переселение сельских жителей в города началось в 1960-х гг. в связи со строительством новых дорог и ускоренным индустриальным развитием. Крупнейшие города (тыс. чел., 2005): Кабул (3044), Кандагар (391,2), Мазари-Шариф (303,4), Герат (272,9), Джелалабад (200,4). Афганский конфликт 1979–89 и гражданская война привели к существенным миграциям как за рубеж (ок. 1/3 нас. покинуло страну), так и внутри А. (население столицы за 1985–95 увеличилось более чем в 2 раза). Самое большое количество беженцев осело в Иране и Пакистане (4–6 млн. чел.; после частичного возвращения осталось более 2 млн. чел.). Трудоспособное население 11,1 млн. чел. (2001).

Религия

Абсолютное большинство жителей – мусульмане; из них ок. 85% – сунниты, ок. 15% – шииты. Проживающие в Кабуле и Кандагаре панджабцы и синдхи исповедуют сикхизм и индуизм. Христиане, в т. ч. католики и представители Армянской апостольской церкви, иудеи, гебры (парсы) и бахаиты малочисленны.

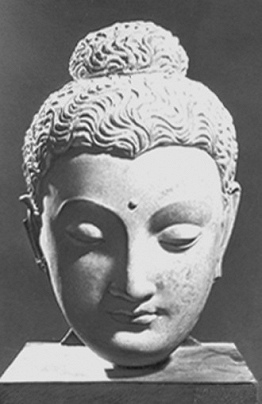

В дохристианские времена в А. исповедовали зороастризм и буддизм. До 2001 на территории А. (в Бамиане) находились статуи Будды, которые являлись буддийской святыней и памятником мирового значения; они были разрушены талибами. Христианские общины возникли в 3–4 вв. в зап. части совр. А., которая входила в состав гос-ва Сасанидов. Получили широкое распространение несторианство и монофизитство. В 7–10 вв. в результате араб. завоеваний большинство населения А. приняло ислам, но христианство сохранялось на территории государства до 2-й пол. 14 в. В 20 в. в А. вновь появились небольшие общины католиков и протестантов (англикане, евангельские христиане, адвентисты седьмого дня).

Исторический очерк

Афганистан в древности и в средние века

Согласно археологич. данным, сев. часть территории современного А. была заселена человеком в палеолите (пещера Кара-Камар, ок. 40–30 тыс. лет до н. э.), юж. часть – в бронзовом веке (4–2-е тыс. до н. э.). В 1-й пол. 1-го тыс. до н. э. развивается оазисное земледелие.

В нач. 1-го тыс. до н. э. на территории совр. А. сложились гос. образования, наиболее значительным из которых была Бактрия. В 6 в. до н. э. эти земли вошли в состав Ахеменидов государства. В 4 в. до н. э. в А. из Персии вторглись армии Александра Македонского. После распада его империи на территории совр. А. образовалось Греко-Бактрийское царство, захваченное ок. 140–130 до н. э. кочевниками-кушанами, создавшими своё могущественное государство с центром на севере А. В эпоху Великих Кушан (кон. 1 – 4 вв. н. э., см. Кушанское царство) развивались гор. культура и ремёсла, междунар. торговля. Гос. религией был провозглашён буддизм. Завоевание части территории А. эфталитами и подрыв могущества кушан Сасанидами привёл к политич. раздробленности. Часть местных правителей подчинилась Тюркскому каганату, другая часть – Сасанидам. Этот период сопровождался упадком городов и усилением влияния династий местных землевладельцев.

В 7–8 вв. б. ч. территории А. подверглась нашествию арабов, принёсших ислам. В пределах Халифата эта территория управлялась династиями наместников – Тахиридов, Саффаридов, Саманидов (с 900). На смену арабам в 10 в. пришли ср.-азиат. тюрки. Один из их лидеров султан Махмуд создал в 11 в. империю Газневидов, в состав которой вошли Иран, юг Ср. Азии и сев.-зап. часть Индостана. Газни-Кандагарское плоскогорье, а также Сулеймановы горы и Кветта-Пишинское нагорье стали осн. территориями формирования афг. народности. В афг. этногенезе участвовали также бактрийцы, саки и эфталиты, а позднее инд., тадж. и, возможно, тюрк. элементы. Первые упоминания об афганцах встречаются в источниках с 6 в.

В 13 в. экономич. и культурное развитие афг. земель было остановлено нашествием орд Чингисхана, повлёкшим также образование в 14–15 вв. новой народности – хазарейцев. Негативные последствия монг. экспансии не были полностью преодолены в А. и в эпоху Тимуридов (кон. 14 – нач. 16 вв.), хотя распад империи Тимура после его смерти (1405) не помешал его преемникам Шахруху и султану Хусейну Байкара создать процветающее государство в Хорасане со столицей в Герате. Оживление хозяйств. и культурной жизни зап. А. при Тимуридах привлекло в 16 в. внимание Великих Моголов и Сефевидов: в 16–17 в. первые удерживали в вассальной зависимости юго-восток А., а вторые завоевали юг и запад совр. афг. территории. Длительная борьба против иноземной власти (в т. ч. движение рошанитов) создавала предпосылки для объединения афг. племён. В нач. 18 в. в ходе восстаний против Великих Моголов и Сефевидов возникли самостоят. Гильзайское кн-во в Кандагаре и кн-во племени абдали в Герате. В 30-х гг. 18 в. они были завоёваны Надир-шахом, но после его смерти (1747) его государство распалось.

Афганистан в сер. 18 – нач. 20 вв

В окт. 1747 вожди пуштунских племён избрали военачальника Ахмад-хана своим лидером. Под именем Ахмад-шаха Дуррани он встал во главе первого независимого афг. государства – Дурранийской державы со столицей в Кандагаре. Ахмад-шах присоединил к своим владениям Газни, Кабул, Пешавар, а затем и Герат. Вслед за этим в его состав вошли Хорасан, Белуджистан (в качестве вассального владения), Панджаб (Пенджаб; вскоре был потерян), Кашмир и Синд. При нём Дурранийская держава стала крупнейшим государством Ср. Востока, однако при преемниках Ахмад-шаха (Тимур-шахе и шахе Замане) в ходе междоусобиц началась её постепенная децентрализация. В 1818 распад государства привёл к образованию независимых владений – Гератского, Кандагарского, Кабульского и Пешаварского княжеств. Тем не менее опыт пребывания афг. племён в системе государства Ахмад-шаха создал благоприятные условия для их последующей консолидации вокруг Кабульского кн-ва под руководством его эмира Дост Мухаммада (с 1834). Воссоединение афг. племён было прервано брит. колонизаторами, границы владений которых уже подходили к афг. землям. В 1838 войска англ. Ост-Индской компании под предлогом обеспечения безопасности подвластных ей территорий заняли Кандагар и Кабул, начав тем самым первую из англо-афганских войн. Мощное нар. движение в 1841–42 привело к краху брит. оккупации и вынудило англ. войска покинуть А. В 1850-х гг. Дост Мухаммад продолжил собирание разрозненных областей А.: подчинил своей власти сев. районы (Афганский Туркестан), присоединил Кандагар (1855) и Герат (1863). Однако он был вынужден одновременно подтверждать права англ. Ост-Индской компании на Пешавар и др. афг. области, захваченные ранее (см. Англо-афганские договоры и соглашения 1855, 1879, 1893, 1905).

При преемнике Дост Мухаммада – Шер Али-хане (правил в 1863–66, 1868–1879) к афг. государству были присоединены районы левобережья Амударьи и Бадахшан. Шер Али-хан укрепил центр. власть, увеличил армию, провёл ряд адм., воен. и финансовых реформ. Его преобразования были прерваны 2-й англо-афганской войной, начатой Великобританией в 1878 в условиях острого соперничества с Россией в Ср. Азии. Упорное сопротивление афг. племён заставило брит. политиков отказаться от планов распространить своё влияние на А. Несмотря на заключение Гандамакского договора 1879, фактически лишившего А. независимости, брит. контроль над страной оставался непрочным.

В 1880 англичане были вынуждены признать эмиром Афганистана внука Дост Мухаммада – Абдуррахмана. Прибыв в Афганистан из России, где он находился в эмиграции, он смог собрать ополчения племён и распространить свою власть на Кандагар и Герат. После разгрома брит. войск правителем Герата Мухаммадом Айюб-ханом при Майванде (1880) они покинули страну (1881). Однако в 1893 эмир Абдуррахман был вынужден согласиться на присоединение к англ. владениям территорий вост. пуштунских племён, ранее отторгнутых от А., и признать т. н. линию Дюранда в качестве границы между Афганистаном и Брит. Индией.

За годы своего правления (1880–1901) эмир Абдуррахман последовательно проводил политику консолидации афг. земель и укрепления центр. власти на всей территории страны. Он сумел подавить восстания пуштунских племён и хазарейцев, оккупировал Кафиристан – полунезависимую область на востоке А. – и способствовал исламизации местного населения (кафиров), воссоздал регулярную афг. армию, упорядочил налогообложение и адм. аппарат, улучшил систему коммуникаций. При Абдуррахмане произошло разграничение территории А. с владениями России и Великобритании. Несмотря на «закрытие» А. для внешнего мира, осуществлявшееся как Абдуррахманом, так и англичанами, в А. росли города, усиливалась специализация с. х-ва, развивался внутренний рынок, появились признаки европеизации обществ. жизни.

В период правления преемника Абдуррахмана – эмира Хабибуллы (1901–1919) А. по-прежнему оставался во внешнеполитич. изоляции. При этом суверенитет страны был ущемлён соглашением Великобритании и России (1907) о разделе сфер влияния в Иране, А. и Тибете. В нач. 20 в. создание светских учебных заведений европ. образца активизировало обществ.-политич. мысль. В эти годы в А. появилось оппозиц. движение младоафганцев, требовавших подлинной независимости, принятия конституции и проведения реформ. Их вдохновителем и идейным вождём был просветитель и публицист Махмуд-бек Тарзи.

В годы 1-й мировой войны, несмотря на давление со стороны Германии и её союзников, А. строго придерживался политики нейтралитета.

Афганистан в 1920–60-х гг

После окончания 1-й мировой войны в А. упрочились позиции нац.-патриотич. кругов. Правление эмира Амануллы-хана (1919–29) ознаменовалось восстановлением независимости А. В ходе 3-й англо-афг. войны брит. правительство признало суверенитет эмира над территорией А. (см. Англо-афганские договоры 1919, 1921). Установив отношения с рядом государств, в т. ч. Великобританией и Сов. Россией (см. Советско-афганские договоры и соглашения), Аманулла-хан провёл серию реформ, направленных на преодоление отсталости страны. В 1923 была провозглашена первая конституция А., зафиксировавшая гражд. права и свободы. Экономич. реформы Амануллы (перевод налогов в денежную форму, свободная купля-продажа гос. земель, расширение светского образования) были направлены на поощрение нац. предпринимательства и усиление рыночного начала и роли товарно-денежных отношений в хозяйств. жизни А. Преобразования правительства Амануллы вызвали недовольство консервативных слоёв афг. общества – ханов племён и мусульм. лидеров. В кон. 1928 консервативная оппозиция в ходе антиправительств. восстания добилась отречения Амануллы и привела к власти эмира Бачаи Сакао (правил под именем Хабибуллы), отменившего все реформы своего предшественника. В окт. 1929 к власти пришёл быв. воен. министр в правительстве Амануллы, герой войны за независимость, Мухаммед Надир. Он принял имя Надир-шаха, титул короля и основал новую династию. Провозглашённая при нём конституция (1931) закрепила позиции мусульм. духовенства в сфере просвещения и права и обеспечила участие племенной знати в гос. делах. В 1930-е гг. предпринимались меры по поощрению пром-сти и торговли: создавались купеч. объединения (ширкеты), возникло фабричное произ-во. После убийства Надир-шаха (8.11.1933) на престол был возведён его сын Мухаммед Захир-шах, однако реальную власть захватили его родственники во главе с братом Надир-шаха, премьер-мин. Мухаммадом Хашим-ханом, установившим в А. деспотич. режим.

Перед 2-й мировой войной в А. усилилось влияние Германии и Италии, стремившихся вовлечь страну в свои воен. планы. Активизация нацистской агентуры, действовавшей в А. под видом советников и консультантов, создавала угрозу сов. и брит. интересам в регионе. В связи с требованием правительств СССР и Великобритании (окт. 1941) афг. руководство пресекло деятельность герм. агентов. Во 2-й мировой войне А. по традиции придерживался политики нейтралитета.

В годы войны А. переживал серьёзные экономич. трудности в силу нарушения мировых хозяйств. связей. Ухудшение экономич. положения вызвало недовольство пуштунских племён, поднявших антиправительств. восстание. В этих условиях премьер-министр Хашим-хан в 1946 ушёл в отставку, а правительство возглавил другой дядя короля, Махмуд-шах. Новый кабинет провозгласил курс на либерализацию общественно-политич. жизни. При нём проводились свободные выборы в парламент (действовал в 1949–52).

В кон. 1940-х – нач. 1950-х гг. в А. возникли оппозиц. группировки «Виш зальмиян» («Пробудившаяся молодёжь»), «Ватан» («Родина») и «Нида-йе хальк» («Голос народа»), требовавшие демократизации политич. системы и проведения социально-экономич. реформ. Ведущую роль в них играли мелкие и средние предприниматели, афг. интеллигенция. Консервативные же силы афг. общества (вожди племён, религ. лидеры) в обстановке афгано-пакист. противоречий (с 1947) предпочли поддержать двоюродного брата короля ген.-л. Мухаммеда Дауда, который руководил правительством с 1953.

Правительство М. Дауда (1953–63) провозгласило в А. политику «руководимой экономики». На протяжении 1950–1960-х гг. в её рамках были учреждены гос. организации в области внешней торговли, установлен гос. контроль над пром. предприятиями и банками, введено планирование экономич. развития, созданы условия для концентрации и централизации нац. капитала. Существенную роль в экономич. жизни А. в 1950–1960-х гг. сыграла внешняя политика правительства М. Дауда, который после безуспешных попыток получить воен. и экономич. помощь от США обратился к СССР. Сов.-афг. соглашения об экономич. (1955) и культурном (1960) сотрудничестве сделали СССР ведущим партнёром А. во внешнем мире. Однако в условиях «холодной войны» афг. руководство проводило политику неприсоединения к военно-политич. блокам и подталкивало США и страны Зап. Европы к экономич. соперничеству с сов. влиянием в Афганистане.

М. Дауд провёл в А. ряд реформ в обществ. сфере, в частности отменил обязательное ношение покрывала женщинами. Однако деятельность оппозиции была сведена на нет силовыми мерами и регулярно подавлялась. В 1963 М. Дауд был отправлен в отставку. В 1964 в А. была принята новая конституция. На её основе происходила постепенная либерализация обществ.-политич. жизни («демократич. эксперимент»): выходила частная пресса, функционировали политич. партии, проводились выборы (1965, 1969). В 1965 была создана Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА), провозгласившая курс на строительство социализма. В 1967 она раскололась на две фракции – радикальную («Хальк») и либеральную («Парчам»).

Кон. 1960-х гг. ознаменовался обострением внутриполитич. проблем А. и всё более отчётливой идейной поляризацией – от исламского фундаментализма до крайне левых взглядов. Нерешённой оставалась проблема политич. самоопределения вост. пуштунских племён, проживавших к югу и юго-востоку от «линии Дюранда» и оказавшихся после раздела Брит. Индии (1947) в пределах Пакистана. Афгано-пакист. конфликты, нестабильность состава правительств, авторитарные политич. шаги короля привели в нач. 1970-х гг. ко всеобщему политич. кризису, усугубившемуся засухой 1971–72. В этих условиях в Афганистане произошёл гос. переворот во главе с быв. премьер-мин. М. Даудом (17.7.1973). Монархия была упразднена, а страна объявлена республикой.

Афганистан при республиканских режимах (1973–92)

Переворот М. Дауда был поддержан воен. и гражд. активистами НДПА (фракция «Парчам»). Ряд её сторонников принял участие в создании республиканских органов гос. управления. Однако на протяжении 1970-х гг. стиль руководства М. Дауда становился всё более консервативным и авторитарным. Постепенный отказ режима от социалистич. идей и удаление левых политиков с гос. постов были закреплены в новой конституции (принята в февр. 1977), закрепившей почти неогранич. власть президента. Заметным элементом внешней политики А. стало отдаление от СССР. М. Дауд активизировал переговоры с Пакистаном по пуштунской проблеме, а также расширил и укрепил отношения А. с Ираном и странами Персидского зал., обещавшими афг. правительству крупную финансовую помощь.

В 1977 силы афг. оппозиции – «Хальк» и «Парчам» – при содействии СССР объединили свои силы против режима М. Дауда. После года политич. убийств, антиправительств. демонстраций и арестов оппозиции армейские офицеры левых взглядов 27.4.1978 привели к власти НДПА во главе с её лидером Н. М. Тараки (см. Апрельская революция 1978). Страна была провозглашена Демократич. Республикой Афганистан (ДРА). Новый режим был активно поддержан сов. руководством, вскоре заключившим с А. Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве (5.12.1978). В 1978–79 режим НДПА провёл серию радикальных социально-экономич. реформ, подрывавших традиционные хозяйств. устои афганцев, что вызвало недовольство широких слоёв населения. Ситуация в стране вскоре усугубилась новым расколом в НДПА. Радикально-экстремистская фракция НДПА («Хальк») во главе с Х. Амином, опираясь на воен. круги, фактически отстранила от власти либеральное крыло партии – «Парчам», руководимое Б. Кармалем. Политика массовых чисток и репрессий в НДПА и в стране в целом последовательно проводилась после назначения Х. Амина на пост главы правительства (март 1979). Убийство Н. М. Тараки в сент. 1979 позволило Х. Амину взять на себя ключевые полномочия в партии и правительстве Афганистана. Летом – осенью 1979 вооруж. сопротивление режиму НДПА приняло форму стихийных массовых выступлений как в Кабуле, так и в отдалённых провинциях страны.

В этих условиях СССР осуществил вооруж. вторжение в А. (25.12.1979), целью которого было объявлено «оказание содействия афганскому народу в отражении внешней вооружённой агрессии» (см. Афганский конфликт 1979–1989). Режим Х. Амина был ликвидирован (27.12.1979). У власти был поставлен Б. Кармаль, совместивший посты главы правительства и ген. секретаря НДПА.

В 1-й пол. 1980-х гг. попытки правительства Б. Кармаля построить в А. «социализм советского образца» оказались неудачными. Такой политике противостояла широкая исламская оппозиция, получившая поддержку не только б. ч. населения, но и стран Запада во главе с США и их союзников в регионе. Сопротивление режиму НДПА приняло форму широкомасштабной гражд. войны. Страну покинуло более 5 млн. беженцев.

С приходом быв. руководителя спецслужб А. Наджибуллы на пост ген. секретаря НДПА (май 1986) началась разработка мер по нац. примирению и либерализация общественно-политич. и экономич. жизни страны. Наджибулла был избран президентом Республики Афганистан, провозглашённой согласно новой конституции (1987). Однако призывы лидера НДПА к компромиссу не встретили положит. ответа у лидеров сопротивления, а его реформы не смогли вывести страну из военно-политич. тупика. Укрепление военно-технич. потенциала вооруж. оппозиции, а также дипломатич. давление стран Запада и процессы демократизации, происходившие в СССР, поставили сов. и афг. руководство перед необходимостью переговоров с противниками режима. На протяжении 1980-х гг. такие переговоры велись под эгидой ООН между министрами иностр. дел А. и Пакистана. В кон. 1980-х гг. была выработана формула афг. урегулирования – вывод сов. войск в обмен на прекращение поставок оружия моджахедам. Соглашение по урегулированию было подписано 14.4.1988, а вывод сов. войск завершился 15.2.1989. В нач. 1990-х гг. руководством страны предпринимались значит. усилия по достижению компромисса с врем. правительством моджахедов, действовавшим в Пакистане. С 1.1.1992 СССР и США прекратили поставки оружия обеим сторонам, а в апр. 1992 отряды оппозиции без боя заняли Кабул. Страна была провозглашена Исламским Государством Афганистан. Власть перешла в руки лидеров моджахедов. Президентом стал С. Моджаддиди, которого в том же году сменил Б. Раббани.

Переходное Исламское Государство Афганистан

Вскоре в А. развернулась ожесточённая вооруж. борьба за власть между вождями моджахедов. В условиях, когда правительство контролировало лишь столичный регион, полевые командиры разделили власть в провинциях. В 1990-х гг. усилилась политико-адм. дезинтеграция А. В ряде областей возникли очаги региональной и даже локальной власти. Произвол, насилие, бандитизм, межэтнич. конфликты стали массовым явлением. Экономика страны оказалась в состоянии хаоса и стагнации.

В сер. 1990-х гг. на политич. арене А. появилось движение «Талибан» (молодые исламские радикалы, получившие подготовку в пакист. медресе). В 1994 формирования «Талибан» захватили Кандагар, а в 1996 – Кабул, провозгласив занятую ими территорию Исламским Эмиратом Афганистан во главе с муллой Омаром. Им противостоял Сев. альянс (коалиция разл. этнич. сил во главе с Ахмад-шахом Масудом). Лидеры «Талибан» установили на контролируемых ими территориях жёсткий теократич. режим, навязав населению ограничения в общественно-политич. жизни в рамках проповедовавшегося ими «чистого ислама». Обычной политич. практикой режима «Талибан» стали массовое нарушение прав человека, поощрение наркобизнеса, геноцид нац. меньшинств. Начиная с 1996 территория А. использовалась Усамой бен Ладеном и его организацией «Аль-Каида» в качестве базы для подготовки насильств. действий против «неверных». В кон. 1990-х гг. А. фактически был превращён в очаг междунар. террористич. деятельности.

Убийство лидера антиталибских сил Ахмад-шаха Масуда (9.9.2001) и массовые теракты в США (11.9.2001), в организации которых был обвинён У. бен Ладен, вызвали резкую антиафганскую реакцию государств Запада. В результате воен. операции, проведённой в кон. 2001 силами антитеррористич. коалиции во главе с США, режим талибов в А. был ликвидирован. В дек. 2001 на конференции ведущих политич. сил А. в Бонне была сформирована Врем. администрация А. во главе с Хамидом Карзаем, которая провозгласила осн. целью восстановление мира в стране и создание демократич. общества. В июне 2002 на заседании Чрезвычайной Лоя джирги было сформировано Переходное правительство А., а Х. Карзай избран главой государства и кабинета министров. В янв. 2004 была принята новая конституция А., провозгласившая гражд. права и свободы. В окт. 2004 президентом А. был избран Х. Карзай. В страну вернулось более 3 млн. беженцев, однако процесс восстановления А. проходит крайне медленно. Остатки отрядов «Талибан» ведут вооруж. борьбу против правительства Х. Карзая и сил междунар. антитеррористич. коалиции. Территория А. активно используется для производства наркотич. средств с последующим вывозом их за рубеж. Власть в провинциях фактически принадлежит полевым командирам моджахедов, которые лишь номинально подчиняются центр. правительству.

Хозяйство

А. – одна из беднейших аграрных стран мира, сильно зависит от иностр. помощи и транзитной торговли. Воен. действия, не прекращавшиеся с 1979, практически полностью разрушили экономику; сказываются также последствия засухи 1998–2002. За чертой бедности живёт 23% нас. (2002). Единственной процветающей отраслью за годы войны и нестабильности стало производство опийного мака (по некоторым оценкам, обеспечивает до 1/3 ВВП). В янв. 2002 в Токио прошла конференция стран-доноров по восстановлению А. (участвовали представители 61 страны, включая Россию, США и страны ЕС, а также ООН, Всемирного банка, МВФ, Организации Исламской конференции и ряда др. организаций), на которой была разработана программа оказания помощи (4,5 млрд. долл. до 2006). В результате наметились некоторые позитивные тенденции в развитии экономики, в особенности аграрного сектора. На ближайшие годы поставлены две осн. задачи: побудить крестьян отказаться от выращивания опийного мака и произвести разведку месторождений нефти и газа в сев. районах страны.

ВВП составляет 20 млрд. долл. (700 долл. на душу населения; 2003). 60% ВВП создаётся в с. х-ве, 20% – в промышленности, 20% – в сфере услуг. Безработных – ок. 30% нас., ещё 30% нас. относится к частично занятым. Подавляющая часть экономически активного населения занята в с. х-ве (ок. 80%). Внешний долг А. превышает 8,5 млрд. долл. (2004), значительная его часть приходится на Россию.

Промышленность

С 1967 разрабатывается крупное газовое месторождение Джаркудук на севере страны (ок. г. Шибирган). В 1980-х гг. газ в осн. экспортировался в СССР, в нач. 21 в. полностью потребляется внутри страны, обеспечивая внутр. потребности. Ведётся также добыча угля (месторождение Дара-Юсуф), нефти (Ангот), каменной соли (близ г. Талукан), лазурита (Сари-Санг), строительных материалов (табл. 2).

Таблица 2. Добыча основных видов минерального сырья

| Минеральное сырьё | 1979 | 2003 |

|---|---|---|

| Нефть, тыс. т | 14 | 41 |

| Природный газ, млн. м3 | - | 220 |

| Каменный уголь, тыс. т | 218 | 21 |

| Каменная соль, тыс. т | 81 | 32 |

Основу энергетики А. составляет гидроэнергетика: на ГЭС вырабатывается 84% всей электроэнергии, на ТЭС – 16% (2002). Наиболее значительные ГЭС сооружены на р. Кабул (Наглу и Суробай) и на р. Гильменд (Каджакай). Крупнейшая ТЭС (работает на природном газе) расположена в Мазари-Шарифе.

Создание обрабатывающей пром-сти в А. началось в 1930-х гг.: были построены хлопчатобумажная фабрика в Пули-Хумри, сахарный завод в Баглане, шерстоткацкая фабрика в Кандагаре. В пятилетних планах экономич. развития (с 1956) упор делался на развитие в первую очередь гос. сектора; были введены в действие хлебокомбинат, домостроит. комбинат, асфальтобетонный и авторемонтный заводы в Кабуле, цементные заводы в Джабаль-ус-Сирадже и Пули-Хумри, завод азотных удобрений в Мазари-Шарифе и др. В кон. 1960-х – нач. 1970-х гг. начали действовать новые предприятия пищевой, текстильной и мед. пром-сти. За годы войны большинство пром. предприятий были разрушены или прекратили работу. В нач. 21 в. продолжают действовать предприятия по произ-ву тканей (Кабул, Кандагар, Мазари-Шариф), мыла и лекарств (Кабул), мебели, обуви, минер. удобрений (Мазари-Шариф) и цемента (Гори, Джабусарг) (табл. 3). Развито ручное произ-во ковров (преим. на севере страны).

Таблица 3. Производство важнейших видов промышленной продукции

| Продукция | 1979 | 2003 |

|---|---|---|

| Электроэнергия, млн. кВт-ч | 845 | 661 |

| Минеральные удобрения, тыс. т | 106 | 50 |

| Хлопчатобумажные ткани, млн. м2 | 88 | - |

| Цемент, тыс. т | 127 | 26 |

Сельское хозяйство

Экономика А. традиционно базируется на с. х-ве, в котором преобладают мелкие крестьянские хозяйства. Общая площадь с.-х. угодий, включая пастбища, составляет ок. 62% территории страны, доля пахотных земель – 16%. Пахотные земли преим. заняты зерновыми культурами, которые возделывают на выс. до 2700 м. Сбор (2003; тыс. т) пшеницы – 2686, ячменя – 345, кукурузы – 298. На равнинах и в предгорьях выращивают рис (388 тыс. т в 2003). Наиболее плодородные участки земель расположены мозаично: на севере – в долинах притоков Амударьи, на востоке – в долинах рек Кабул, Логар, Сароби и Лагман, в центр. части – в Среднеафганских горах, на юге – в вилаяте Гильменд, на западе – в вилаяте Герат. Выращивают также сахарную свёклу, хлопчатник, масличные и сахарный тростник. Развиты садоводство (абрикосы, персики, груши, сливы, вишня, гранаты, цитрусовые), виноградарство, бахчеводство; выращивают миндаль и грецкий орех. В 1980-х гг. орошалось около половины пахотных земель (существовали подземные водосборные галереи с колодцами, а также система арыков, питавшихся от рек и подземных источников). Значит. часть ирригац. сооружений пострадала в ходе воен. действий, возделывание полей стало опасным из-за мин. В 1980–90-х гг. ведущей товарной культурой стал опийный мак, А. превратился в гл. мирового поставщика опиума (1670 т в 1999, оценка).

Животноводством, преим. разведением овец (8,8 млн. голов, в т. ч. каракульской породы, на севере страны) и коз (6 млн. голов; 2003), заняты в осн. кочевые племена. Зимой стада выпасают на равнинах, летом – на горных (на выс. от 1000 до 3500 м) пастбищах. Разводят также (тыс. голов; 2003) крупный рогатый скот (зебу и буйволов; 2600), ослов (920), верблюдов (290), лошадей (104).

Транспорт и связь

Железных дорог практически нет – проложены ветки длиной 9,6 км от Кушки (Туркмения) до Торгунди и 15 км от Термеза (Узбекистан) до Хайратана (её намечено продлить до Мазари-Шарифа). Длина автодорог 21 тыс. км, в т. ч. с твёрдым покрытием 2,8 тыс. км (1999). За период воен. действий состояние автодорог ухудшилось, ремонт практически не проводился. Обычным является использование гужевого транспорта (верблюдов, лошадей, ослов). Особое значение имеет кольцевая трасса Кабул – Кандагар – Герат – Меймене – Мазари-Шариф – Хульм – Кабул, соединяющая важнейшие города страны. Единств. судоходная река – Амударья. Гл. речные порты – Хайратан и Шерхан. В А. проложены два нефтепровода: из Туркмении в Шинданд и из Узбекистана в Баграм (оба бездействуют). Длина газопроводов 387 км. 10 аэродромов с твёрдым покрытием, междунар. аэропорт в Кабуле, 5 аэродромов для вертолётов (2004).

Внешние экономические связи

Общая стоимость легального экспорта А. – 98 млн. долл., импорт превысил 1 млрд. долл. (2002). Гл. статьи экспорта – фрукты, орехи, ковры, шерсть, хлопок, выделанные и невыделанные шкуры животных, драгоценные и полудрагоценные камни. Гл. страны-импортёры: Пакистан (28,6%), Индия (27,6%), Финляндия (6,1%), Бельгия (5,1%), Германия (5,1%), Россия (4,1%) и США (4,1%). Ввозятся средства производства, продукты питания, текстильные изделия, нефтепродукты и др., в осн. из Пакистана (24,3%), Южной Кореи (14%), Японии (9,1%), США (8,7%), Германии (5,7%), Кении (5,6%).

Иностр. туризм активно развивался с кон. 1960-х гг. до Афганского конфликта 1979–89 (в 1978 А. посетило более 100 тыс. иностр. туристов).

Здравоохранение. Спорт

На 100 тыс. жит. приходится 11 врачей (1 врач на 9091 жит.), 18 лиц ср. мед. персонала (к 2000). Общие расходы на здравоохранение составляют 1% ВВП (2001). Заболеваемость дифтерией составила 854 случая, корью – 2486, коклюшем – 1439 (2000).

Издревле в стране культивировались и пользовались популярностью конный спорт, стрельба из лука, фехтование на палках, толкание камней и т. п. Олимпийский комитет признан МОК в 1936. Спортсмены принимают участие в Олимпийских играх с 1936. Наиболее развитые и массовые виды спорта: борьба, лёгкая атлетика, футбол, хоккей на траве.

Образование

Система образования А. была полностью разрушена в годы многолетней гражд. войны и правления «Талибана». В 2002 начальное образование (по приблизительным оценкам) имели 39% мужчин и 3% женщин. 1,5 млн. детей школьного возраста были лишены возможности учиться. Более 70% школьных зданий были разрушены; из 5 тыс. школ св. 3,5 тыс. нуждались в ремонте. В 2002 был подготовлен чрезвычайный план восстановления системы образования А. «Снова в школу», рассчитанный на 2 года. В том же году возобновил занятия Кабульский ун-т (основан в 1932). В 2003 в А. на 5,5 млн. детей школьного возраста приходилось 7563 школы; работали 92 тыс. учителей.

СМИ

Система СМИ в А., практически разрушенная во время правления талибов, с 2001 проходит процесс восстановления. В стране действуют (2004) государственные телевидение, радиовещание и информац. агентство. Кроме того, функционируют 3 независимые радиовещат. компании (включая наиболее влиятельную – «Радио Кабул»), частная телевизионная компания и частное информационное агентство «Афган Исламик Пресс». Издаётся более 260 газет и др. периодических изданий.

Литература

Литература А. развивается на двух языках – пушту и дари. Лит-ра на пушту бытует также на части территории Пакистана, лит-ра на дари является наследницей персидской классич. лит. традиции (см. Иран, раздел Литература). Из ранних сохранившихся памятников пуштунской лит-ры – «Кадастровая книга» шейха Мали (15 в.). К 16 в. относится творчество Баязида Ансари, основателя секты рошанитов. Расцвет классич. лит-ры на пушту приходится на 17–18 вв., когда сложились 4 основные поэтич. школы: «рошанийская» (призывавшая к борьбе против завоевателей и окрашенная идеологией суфизма), Хушхаль-хана Хаттака (исповедовавшая нац.-освободит. идеи и использовавшая светские формы поэзии), Абдуррахмана Моманда (разрабатывавшая суфийские темы) и Абдулхамида Моманда (отличавшаяся усложнённостью худож. образов и поэтич. речи).

В 19 в. в связи с политич. консолидацией народов А. формируется двуязычная лит-ра А. на дари и пушту (творчество поэтов-панегиристов Кабули Васири, Таршизи Шахаба, А. Фаиза Мухаммада; эпич. поэтов А. Гулама Мухаммада, Х. Кашмири, эмира Абдуррахмана, поэтессы А. Дурани, поэтов Р. Бадахши, Я. Мухлиса). В нач. 20 в. зарождается совр. литература А., связанная с просветительными тенденциями (Махмуд-бек Тарзи, Г. М. Афган, Дави Абдулхади, М. Салих). В 1936 язык пушту был объявлен вторым гос. языком наряду с дари. В 1937 создаётся Афг. академия языка и литературы. Осваиваются новые прозаич. жанры, в частности повесть (произведения С. М. Аламшахи, Мираминуддина Ансари, Г. М. Жвандая – на дари; Б. Кушкаки и К. М. Рафика – на пушту).

В литературе А. 2-й пол. 20 в. преобладала социальная проблематика (поэзия Ульфата Гуль Пачи и А. Бенава, очерки К. Хадима и С. Риштина, худож. проза Н. М. Тараки, Мухаммаддина Жвака, Абдуллы Бахтани). Приверженность традиц. мотивам сохраняют Абдулхак Бетаб, Х. Халили (на яз. дари), Дж. Г. Джейлани, Ш. Маджрух, М. С. Псарлай (на яз. пушту); совр. формы осваивают С. Лаик (на языках пушту и дари), Ш. Барик (на яз. дари). В совр. прозе формируются новые направления: романтическое (А. Пажвак и Г. Г. Хайбари), а затем и реалистическое (Г. Х. Фаал, Ф. А. Парвана, Н. Хатир, И. Хейр, Р. Рахим, А. Хабиб, К. Мазхари). После прихода к власти режима НДПА был создан Союз писателей А. (1980), его офиц. органом стал ж. «Жвандун» («Жизнь»). К этому времени относится творчество прозаиков А. Усмана (Кузагара), А. Р. Зярьяба, Афганпура Амина, А. Каргара, З. Анзора, Б. Баджаурая, Хабиба Кадира, И. Атайи. В поэзии классич. традиции продолжали Н. Хафиз, Н. Тахури, А. Такор, А. Хазан. К новым поэтич. приёмам и жанрам обращались В. Бахтари, Л. Назими, С. К. Туфани, А. Наиби, Ф. Фарда. Темы социальной борьбы, революц. пафос характерны для поэзии Д. Панджшери.

Война последней четв. 20 в. привела к эмиграции значит. часть афг. литераторов. Яркими представителями пуштунской лит-ры за рубежом являются романист С. Шпун, поэты А. Джахани, П. М. Караван, С. Сиддики, М. Парвин Файз-зада.

Архитектура и изобразительное искусство

Худож. культура народов древнего и ср.-век. А. развивалась в тесной взаимосвязи с культурами народов Ср. Азии, Индии, Ирана. Территория Сев. А., как часть Бактрии и Тохаристана, составляла единую историко-культурную область с юж. районами Ср. Азии; территория к югу от Гиндукуша была теснее связана с Индостаном. В кон. 4-го – 3-м тыс. до н. э. в Юж. А. возникли раннеземледельч. поселения (Мундигак) с постройками из сырца, расписной керамикой и глиняными фигурками животных и женщин – богинь плодородия; со 2-го тыс. до н. э. с ростом этих поселений возводились оборонит. стены и монументальные сооружения (здание с сомкнутыми полуколоннами – «гофрами» на фасаде в Мундигаке).

В оазисах Сев. А. во 2-м тыс. до н. э. поселения также обносились стенами и включали монументальные здания («круглый храм» и «дворец» в Дашлы-3), украшенные пилястрами, в отд. помещениях – алебастровой мозаикой с растительным узором; в поселениях и могильниках обнаружены медные и бронзовые печати с геометрич. мотивами, реже с прорезными изображениями крылатой богини и животных, металлич. булавки со скульптурными навершиями в виде протом (передняя часть фигуры) баранов и голов быка с лицом человека и др. По стилю иск-во А. 4 – 2-го тыс. до н. э. входит в ареал худож. культур Древнего Ближнего Востока, но включает элементы культуры Хараппы. К периоду Ахеменидов (6–4 вв. до н. э.) относятся открытые археологами в поселениях Сев. А. монументальные сооружения (круглый в плане «храм» Кутлуг-Тепе, «летний» и «зимний» дворцы в Алтын-10), развивающие др.-бактрийскую традицию, а также осн. часть изделий т. н. Амударьинского клада. В период Греко-Бактрийского царства (250–140 до н. э.) в Сев. А. сложилась одна из школ эллинистич. иск-ва (наиболее значит. памятники найдены в Ай-Хануме). Первыми веками до н. э. – первыми веками н. э. датируются богатые захоронения вождей кочевых племён (Тилля-Тепе, Сев. А.), где найдено ок. 20 тыс. ювелирных изделий (золото, вставки из бирюзы, сердолика, лазурита и др.), изобразительные и орнаментальные формы которых свидетельствуют об усвоении местными мастерами древних ближневост., индийских, дальневост., степных (см. Звериный стиль) и античных традиций.

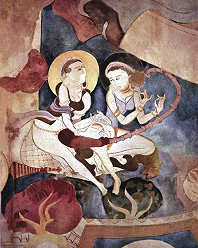

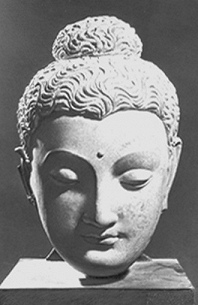

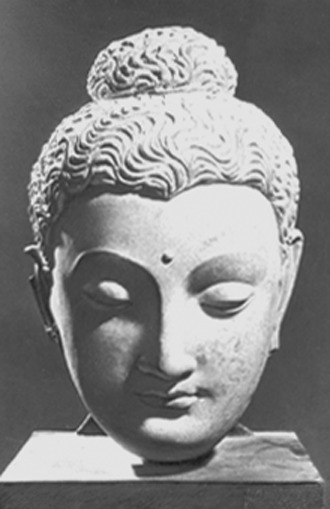

В эпоху Кушанского царства (1–4 вв.) в А. широко распространился буддизм. Многочисл. произведения буддийской скульптуры из Бамиана, декоративно-прикладного иск-ва из раскопок Хадды, Баграма, Фундукистана – памятники иск-ва Гандхары, которое развивалось на юго-востоке страны. В Сев. А. был создан архит. ансамбль Сурхкоталь, связанный с династийным культом. Сохранились многочисл. памятники буддийского культового зодчества 1–8 вв. и связанные с ним произведения монументальной скульптуры, живописи, орнаментального декора. Наземные монастыри (близ Балха, Кундуза, в Хадде), как и др. постройки, возводились из сырца и пахсы, реже из камня, имели внутренние дворы с массивной ступой и помещения с балочными или сводчатыми покрытиями; с 3–4 вв. появились купола на тромпах. В Бамиане сложился пещерный монастырь, в росписях и стуковом декоре которого заметно влияние иск-ва Индии и Ирана.

После араб. завоеваний (7–8 вв.) и распространения ислама иск-во А. развивалось в русле худож. культуры мусульм. стран. Среди выдающихся памятников ср.-век. зодчества: купольная мечеть Ну-Гумбед в Балхе (10 в.); дворцовый комплекс Лашкари-Базар резиденции Газневидов и Гуридов в Бусте (11–12 вв.); звездчатые в плане мемориальные башни и дворец Масуда III в Газни; ступенчатый, круглый в плане минарет в с. Джам (между 1153 и 1202); Соборная мечеть и ансамбль Мусалла в Герате.

В средневековом иск-ве А., обогащённом постоянными контактами с государствами Ср. Азии, Ираном, отчасти Индией, сложились самобытные школы. Наиболее значительная школа декоративного и изобразительного иск-ва сформировалась в Герате (худож. обработка металла, ковроткачество, резьба по дереву и др.). С нач. 15 в. здесь работала придворная библиотека-мастерская (китабхане), с которой связано развитие гератской школы миниатюры, творчество К. Бехзада, его наиболее известного ученика Касима Али и др. знаменитых миниатюристов, каллиграфов и орнаменталистов. Тонкая цветовая гармония, отточенный линеарный рисунок, виртуозная каллиграфия и изысканная орнаментика гератских рукописей оказали большое влияние на иран., среднеазиатских и инд. мастеров рукописной книги. В нач. 16 в. ведущая роль в худож. жизни А. перешла к Кабулу как резиденции Бабура – основателя династии Великих Моголов. С сер. 18 в. значит. строительство велось в Кандагаре (8-гранный купольный мавзолей Ахмад-шаха Дуррани). Нар. архитектура в А. 18–20 вв. по типу близка жилым постройкам Ср. Азии и Пакистана, во многих районах распространены купольные дома.

Новый этап в развитии архитектуры и изобразит. иск-ва начался с кон. 1920-х гг., когда под рук. франц. арх. А. Годара был разработан проект застройки новых районов Кабула. В становлении афг. архитектуры принимали участие мастера др. стран, в т. ч. и российские. С кон. 1970-х гг. велось интенсивное строительство жилых и обществ. зданий, школ, детских садов, гидротехнич. сооружений. По генплану 1978 в Кабуле были построены Телецентр, госпиталь, комплекс зданий Мед. ин-та. В отд. монументальных сооружениях 1-й пол. – сер. 20 в. наряду с совр. архит. формами и новыми материалами (стекло, бетон) использовались традиционные (колонна Абидайи Майванд в Кабуле с декором из голубых изразцов и чёрного мрамора, арх. Исматулла Серадж, 1950-е гг.). В изобразит. иск-ве А. важную роль сыграли основанная в Кабуле в 1921 Школа изобразит. и прикладного иск-ва и ремёсел, которую возглавлял Абдулгафур Брешна, и творчество его учеников и последователей – Гаусуддина, Хайр Мухаммеда, Вафа и др. В 1950–60-х гг. афг. художники участвовали в междунар. худож. выставках. После 1978 интенсивно развивались разнообразные формы агитационного (плакат, газетно-журнальная графика) и самодеятельного иск-ва. С 1989 в живописи стало популярным направление, связанное с возрождением традиций гератской миниатюры. В декоративном оформлении мечетей и обществ. зданий преобладают флоральные мотивы.

В период правления талибов ряд ценнейших памятников иск-ва на территории А. был разрушен (Бамиан и др.). В совр. иск-ве большое место продолжают занимать традиц. виды ремёсел (гератское стеклоделие, пуштунские расписные лаковые изделия, ювелирное дело и др.), а ковроткачество остаётся важной статьёй афг. экспорта.

Музыка

Муз. культура в древности была связана с ахеменидскими, бактрийскими, кушанскими, сасанидскими традициями. Известно о существовании в первые века н. э. зороастрийских культовых песнопений. В буддийских культовых центрах Бамиане и Хадде сохранялись изображения музыкантов. Значительное воздействие на муз. культуру оказал ислам (это проявилось, в частности, в традиционно низком обществ. статусе музыканта и танцора). С 15 в., с перемещением центра муз. культуры Тимуридов из Самарканда в Герат, складывается классич. муз. иск-во, объединившее традиции арабской (основанной на системе макамов) и индийской (основанной на принципе раги) музыки; зарождается ориентированная на него теория музыки (так, в Герате жил А. Джами, автор «Трактата о музыке», 2-я пол. 15 в.; музыке посвящены части трактата «Дастарнама» – «Книга о чалме» Х. Хаттака, 1665). Расцвет классич. музыки в А. пришёлся на 17–19 вв.

Муз. культура совр. А., в силу этнич., языковой, религиозной и социокультурной неоднородности населения, представляет собой сложное явление. Веками музыка развивалась в тесном взаимодействии с арабо-иран., инд., ср.-азиат. культурами, и до нач. 21 в. юж. области А. сохраняли близость к музыке Пакистана, западные – Ирана, северные – Таджикистана и Узбекистана. Самостоят. традициями обладают пуштуны, белуджи, таджики, нуристанцы, туркмены, памирцы, разные кочевые племена. Культовая музыка связана с традициями нормативного ислама и суфийских братств; в центр. районах А. у хазарейцев бытуют специфич. жанры, связанные с шиизмом. Фольклор представлен трудовыми песнями (исполняются во время рытья арыков, сбора урожая, заготовки дров в горах, работы на мельнице) и ансамблевой инструментальной музыкой; музыкой обрядов – календарных, врачевательных, свадебных (специфичны плач невесты бабулала; песня, исполняемая при окрашивании рук невесты хной); женским домашним музицированием; шуточными песнями лаба («игра»). Музыкой сопровождаются перегоны караванов, представления заклинателей змей. Широко распространён вокальный жанр ландый (известен с 8–9 вв., на яз. пушту, в 2 текстовых разновидностях: женские любовно-лирич. песни базми и мужские воинственные разми). Популярно иск-во ашугов и думов, исполняющих дастаны, эпич. песни, историч. баллады, песни-дуэты багатый и нимакый. Классич. музыку представляют бухарский цикл Шашмакома, стиль кхайяль, пение газелей, касыд, мухаммасов. Среди мн. традиц. инструментов: струнные – лютневидные щипковые танбур, рубоб, ситар, дутар, дамбура, смычковые гиджак, саринда, архаич. дуговая арфа (т. н. кафирская), цимбалы сантур, чанг; духовые – най, туйдук, сурнай, кошнай, карнай, волынка бинбаджа; ударные – мембранофоны дойра, даф, двухсторонний барабан дхол.

На рубеже 19–20 вв., с проникновением в А. европ. инструментов (фп., мандолина, аккордеон, т. н. индийская гармоника) и др. элементов европ. муз. культуры, наметились новые тенденции. Начали развиваться формы муз. театра, широко распространились гор. песенные стили (всенародной популярностью пользовались певцы Сараханг, Я. Косими, Нашенас, А. Зоир, Хафизулла Хьяль), были организованы разного рода исполнительские коллективы: Оркестр нац. инструментов Кабульского радио (1946), Эстрадный оркестр (1961), ансамбль песни и танца «Наргис». Среди исполнителей на традиционных инструментах – Мухаммед Омар (рубоб), Абдулмаджид (танбур), М. Н. Мазари (гиджак), М. Хуссейн (сурнай). С 1978 проводились фестивали искусств народов А., был создан Союз деятелей искусств (с муз. секцией, 1980). Многие афг. музыканты обучались в СССР. После 1992 все виды развлекательной музыки были запрещены; ряд музыкантов покинули страну (напр., эмигрировала в США знаменитая классич. певица Махваш). В 2000-х гг. начался процесс возрождения религ. и фольклорной музыки.

Кино

Первый афг. фильм – «Подобно орлу» Ф. М. Хаерзаде (1963, производство совместно с Индией); зарубежные фильмы демонстрировали в кинотеатрах уже с 1915. В 1968 основана киностудия «Афганфильм», где снимались как документальные («Афганистан в развитии», 1969; «Секрет счастья», 1970), так и игровые фильмы («Временщики», 1970, «Наказ матери», 1973, оба – реж. А. Х. Алиль; «Трудные дни» В. Латифи, «Рабиа-Балхи» М. Надири, оба – 1974; «Статуи смеются», 1976, реж. Шафик). Попытка модернизации киноиндустрии А. была предпринята после т. н. Апрельской революции 1978 («Жаркое лето в Кабуле» узб. реж. А. И. Хамраева при участии Латифи, 1983, совм. с киностудией «Мосфильм»). Афг. студенты получали образование во ВГИКе, а полнометражные игровые фильмы создавались в осн. на киностудиях СССР. После свержения режима талибов (2001) поддержка междунар. творческой интеллигенции способствует формированию собственно афг. кинопроизводства («Осама» С. Бармака, 2002, пр. Мкф в Канне).