АВИА́ЦИЯ

-

Рубрика: Технологии и техника

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

АВИА́ЦИЯ (франц. aviation, от лат. avis – птица), широкое понятие, связанное с полётами в атмосфере аппаратов тяжелее воздуха. А. включает в себя технич. средства и личный состав, функционирует в рамках сложившихся организац. структур и опирается на спец. отрасли знаний. К технич. средствам наряду с ЛА (летательные аппараты, в осн. самолёты и вертолёты) относятся также наземные технич. средства, обеспечивающие подготовку ЛА к полёту и выполнение полётного задания. Создание авиац. техники возложено на авиац. пром-сть, а также на отрасли индустрии соответствующего профиля (изготовляющие авиац. материалы, топливо, радио- и светотехнич. оборудование и др.). Личный состав А. объединяет лётный состав и специалистов, связанных с технич. обслуживанием авиац. техники. Эксплуатацию ЛА обеспечивают сети аэропортов (аэродромов), центров и пунктов управления воздушным движением и др. службы. Авиац. наука базируется на достижениях аэродинамики, газовой динамики, механики полёта, аэронавигации, теории автоматич. регулирования, строит. механики, материаловедения, акустики, эргономики и др. наук.

В соответствии с назначением различают гражданскую, государственную и экспериментальную А. Гражданскую авиацию подразделяют на коммерческую, которая выполняет перевозки пассажиров, багажа, грузов, почты и др. авиац. работы за плату, и А. общего назначения. В ряде государств к А. общего назначения относят административные, личные, спортивные, с.-х. и др. самолёты и вертолёты. Основу парка ЛА гражданской А. составляют магистральные и региональные пассажирские и грузовые самолёты. Гос. А. решает задачи военной, милицейской, таможенной и др. гос. служб. Воен. А. – составная часть вооруж. сил государств. Её назначение – наносить удары по наземным целям, вести борьбу с воздушным и морским противником, осуществлять воздушные переброски войск, вооружений и воен. техники, проводить воздушную разведку и др. Воен. А. крупных государств, как правило, включает в себя военно-воздушные силы, а также армейскую и морскую авиацию. Экспериментальная А. используется для проведения н.-и. работ, испытаний авиац. и др. техники.

Начальный период развития авиации

Первые попытки человека летать самому с помощью искусств. крыльев основывались на подражании полёту птиц. В рукописях Леонардо да Винчи (1475) приведены рисунки двух летат. машин с мускульным приводом, одна из которых как бы «ввинчивается» в воздух с помощью архимедова винта (отдалённый прообраз вертолёта), а другая использует для полёта машущие крылья. Идею вертолёта разработал и экспериментально обосновал М. В. Ломоносов, который в 1754 продемонстрировал модель «аэродромической машины», два несущих лопастных винта которой имели пружинный привод. В 1799 Дж. Кейли выдвинул концепцию аэроплана (самолёта) – ЛА, который «опирается» в воздухе на неподвижную несущую поверхность (крыло), а для передвижения использует отд. движитель. В 1853 он построил планёр (безмоторный ЛА самолётной схемы). В 1891–96 О. Лилиенталь спроектировал и облетал неск. планёров (дальность полётов достигала 300 м). В 1843 У. Хенсон (Великобритания) получил патент на проект самолёта с паровой машиной и двумя воздушными винтами в качестве движителей. В 1864 проект самолёта с паровой машиной и толкающим воздушным винтом запатентовал во Франции и Великобритании Н. А. Телешов.

Значит. вклад в развитие науч. основ А. внесли рус. учёные. М. А. Рыкачёв разработал эксперим. методы исследования несущих винтов ЛА вертолётной схемы (1871). В 1880 опубликован классич. труд Д. И. Менделеева «О сопротивлении жидкостей и о воздухоплавании». С. К. Джевецкий в 1892 предложил метод расчёта гребного винта, положенный в основу открытой им теории воздушного винта. К. Э. Циолковский в 1897 построил в Калуге аэродинамич. трубу («воздуходувку») для исследования обтекания воздухом тел разл. формы. В 1883 А. Ф. Можайский завершил постройку натурного самолёта с двумя паровыми машинами и тремя воздушными винтами. В 1885 при попытке взлёта самолёт накренился и поломал крыло. В дальнейшем самолёты с паровыми двигателями испытывали Х. С. Максим, француз К. Адер, однако их попытки совершить полёт оказались неудачными.

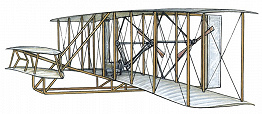

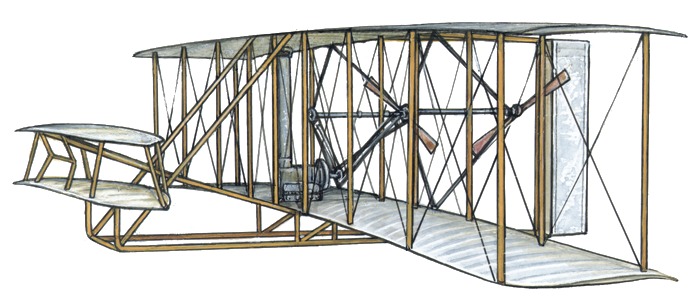

Полёты на самолётах стали возможными только после установки на них поршневых двигателей внутр. сгорания, которые были легче паровых машин. 17.12.1903 братья О. и У. Райт (США) на самолёте «Флайер I» с бензиновым двигателем внутр. сгорания выполнили четыре полёта (в последнем полёте самолёт пролетел 260 м за 59 с). В последующие годы А. начинает быстро развиваться в европейских странах, где пионерами самолётостроения стали А. Сантос-Дюмон, Г. Вуазен, Л. Блерио, Р. Эно-Пельтри, А. Фарман, Э. Ньюпор (все – Франция), А. Ро, Дж. Де Хэвилленд, Ф. Хэндли Пейдж (Великобритания), А. Фоккер (Нидерланды), Г. Юнкерс (Германия), Дж. Капрони (Италия) и др. Вёлся поиск наилучших аэродинамич. и конструктивных схем самолётов, которые строили в виде монопланов и бипланов, с открытым (в виде фермы) или c закрытым обшивкой фюзеляжем, с толкающими или тянущими воздушными винтами, с колёсным шасси или с поплавками для взлёта с воды и посадки на неё. Силовую конструкцию (каркас) самолётов выполняли из дерева, крылья обтягивали материей. А. стремительно вошла в жизнь: скорость, высота и дальность полётов постоянно возрастали, рекордные достижения стали регистрироваться Междунар. авиац. федерацией (ФАИ), основанной в 1905. Освоение вертолётов шло с заметным отставанием от самолётов, хотя первые вертолёты, поднимавшиеся на небольшую высоту, были продемонстрированы во Франции ещё в 1907 (один из вертолётов построили Ш. Рише и братья Л. и Ж. Бреге, другой – П. Корню).

Интерес к А. охватил и Россию. В 1908 основан Всерос. аэроклуб. В 1910 состоялись первые полёты отеч. самолётов конструкции А. С. Кудашева, И. И. Сикорского, Я. М. Гаккеля. В 1911 Б. Н. Юрьев опубликовал ставшую классической схему одновинтового вертолёта с автоматом перекоса несущего винта. В 1913 под рук. Сикорского построены первые в мире многомоторные самолёты «Русский витязь» и «Илья Муромец». Большой вклад в популяризацию А. внесли М. Н. Ефимов, Н. Е. Попов, С. И. Уточкин, А. А. Васильев, Г. В. Алехнович и др. рос. лётчики. С 1909 в ряде высших учебных заведений ввели лекции по А. В 1910 началась подготовка рос. воен. лётчиков во Франции, а также в отеч. лётных школах. В 1909–11 в России произ-во самолётов начали осваивать заводы «Дукс» (Москва), «Первое Российское товарищество воздухоплавания С. С. Щетинин и Ко» и Русско-Балтийский вагонный завод (С.-Петербург).

Винтомоторная авиация

В нач. 20 в. постоянно возрастающие запросы развивающейся А. привели к созданию новой науки – аэродинамики, фундаментом которой стали основополагающие труды Н. Е. Жуковского и С. А. Чаплыгина (Россия), Л. Прандтля и Т. Кармана (Германия) и др. учёных. Под рук. Жуковского организованы аэродинамич. лаборатории в Моск. ун-те (1902) и Моск. Императорском технич. уч-ще (1910), в Кучино (под Москвой) в 1904 основан Аэродинамич. ин-т, одна из первых в мире н.-и. организаций такого профиля.

Существенный толчок развитию А. дала 1-я мировая война. В 1914 воюющие стороны имели в общей сложности ок. 800 самолётов (Россия – 206), за время войны их было выпущено св. 200 тыс. Значительно улучшились лётно-технич. характеристики самолётов: скорость возросла до 200–220 км/ч, потолок высоты – до 6000–7000 м, мощность двигателя – до 300 кВт, грузоподъёмность – до 2–3,5 т.

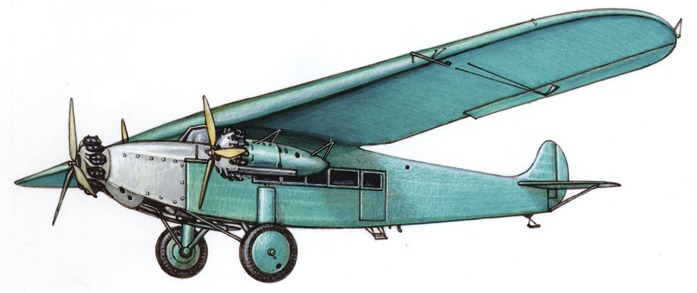

1920-е гг. прошли под знаком становления воздушного транспорта. Практически во всех экономически развитых странах мира появились авиатранспортные компании для перевозки пассажиров, почты, грузов, для чего создавались спец. пассажирские самолёты, а также переоборудовались военные. На европ. линиях широко применялись построенные в Германии пассажирские самолёты Юнкерса и Фоккера. В 1919 фирма «Боинг» (США), ставшая впоследствии крупнейшим производителем воздушных судов, выпустила свой первый самолёт – летающую лодку В-1. В 1923 Х. Сиерва (Испания) построил успешно летавший автожир С-4.

Россия уже в ходе Гражд. войны (1918–22) приступила к восстановлению и укреплению своей А. В 1918 началась национализация авиац. пром-сти. Тогда же был основан Центр. аэрогидродинамич. ин-т (ЦАГИ), призванный обеспечить развитие авиац. науки и техники. В 1920 открыто первое в стране высшее авиац. учебное заведение – Ин-т инженеров Красного Воздушного Флота (впоследствии Военно-воздушная инженерная академия им. проф. Н. Е. Жуковского). В 1922 начались полёты на междунар. авиалинии Москва – Кёнигсберг, в 1923 открылась первая в СССР регулярная линия Москва – Нижний Новгород. Первым отеч. пассажирским самолётом стал АК-1, рассчитанный на перевозку 2–3 пассажиров, созданный в ЦАГИ (1924) под рук. В. Л. Александрова и В. В. Калинина. В 1920-х гг. организуются конструкторские бюро (КБ) Н. Н. Поликарпова, А. Н. Туполева, Д. П. Григоровича, К. А. Калинина. Первый отеч. серийный самолёт-разведчик Р-1 Поликарпова (1923). Его учебный самолёт У-2 (По-2), благодаря отличным лётным качествам и уникальным масштабам производства (в 1928–59 построено св. 40 тыс. машин), стал одним из выдающихся ЛА в истории А. На У-2 установлен первый крупносерийный отеч. авиадвигатель воздушного охлаждения М-11 мощностью 73,5 кВт конструкции А. Д. Швецова, нашедший затем широкое применение в легкомоторной авиации. В КБ А. Н. Туполева, входившем в 1922–36 в состав ЦАГИ, впервые в стране начали разрабатывать цельнометаллич. самолёты. Созданные в КБ тяжёлые бомбардировщики – двухмоторный ТБ-1 (АНТ-4) и четырёхмоторный ТБ-3 (АНТ-6) – первые в мире тяжёлые самолёты, выполненные по схеме свободнонесущего (без наружных элементов крепления крыла) моноплана. Самолёт И-2бис Григоровича – первый отеч. истребитель, принятый на вооружение, что позволило в 1925 исключить из парка воен. А. иностр. самолёты. В 20-х гг. началась деятельность А. С. Яковлева как авиаконструктора. На его спортивном самолёте АИР-1 достигнуты в СССР в 1927 первые (неофициальные) мировые рекорды (лётчик Ю. И. Пионтковский). В 1929 Н. И. Камовым и Н. К. Скржинским построен первый в стране автожир КАСКР-1.

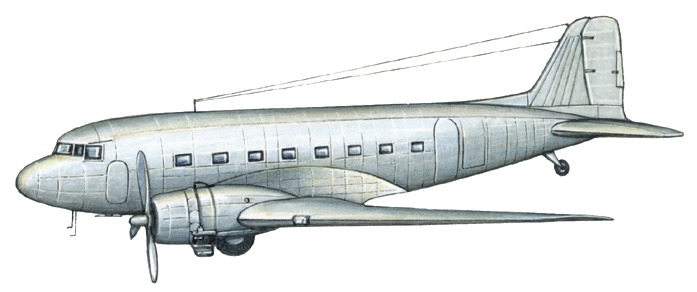

Осн. тенденция развития мировой А. в 1930-х гг. связана с увеличением скорости полёта, гл. обр. в результате снижения аэродинамич. сопротивления ЛА. Самолёты стали строить преим. по монопланной схеме с убирающимся в полёте шасси, обтекаемыми капотами двигателей, закрытыми кабинами, гладкой (вместо гофрированной) металлич. обшивкой. Разрабатывались более мощные авиац. двигатели, нагнетатели воздуха для наддува двигателя (с целью поддержания его мощности на высоте), воздушные винты с изменяемым в полёте шагом (для более эффективного использования мощности двигателя на разл. режимах полёта), радиотехнич. системы навигации, автопилоты, противообледенит. системы и др. Созданы первые цельнометаллич. пассажирские самолёты монопланной схемы (Боинг 247 и DC-3, США). Боинг 307 стал первым самолётом с наддувом кабины для пассажиров, что позволило пассажирским самолётам летать на большой высоте. Лётно-пригодные образцы вертолётов продемонстрированы в Германии (FA 61 Г. Фокке) и США (VS-300 И. И. Сикорского).

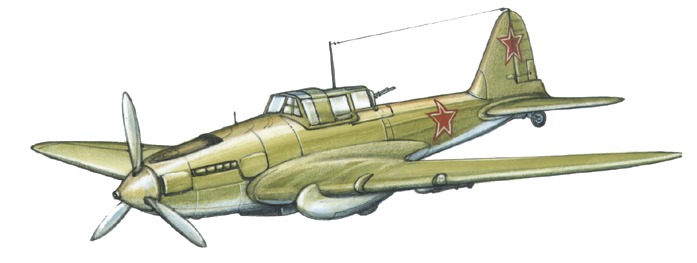

В 1930-е гг. в СССР активно расширялась сеть аэроклубов, сыгравших большую роль в подготовке лётных кадров, организовывались новые учебные заведения, КБ и н.-и. организации авиац. профиля. Вводились в строй новые самолётостроительные и авиамоторные заводы, строились экспериментальные и опытные ЛА, на которых проверялись новые научно-технич. идеи и конструкции. В этот период под рук. А. Н. Туполева были созданы гигантские для того времени самолёты АНТ-14 «Правда» и АНТ-20 «Максим Горький». Оригинальными технич. решениями отличались самолёты, построенные по проектам Г. И. Бакшеева, Р. Л. Бартини, В. Н. Беляева, П. Д. Грушина, К. А. Калинина, А. С. Москалёва, И. В. Четверикова, Б. И. Черановского, В. А. Чижевского и др. В ЦАГИ начались работы по автожирам и вертолётам. В создании этих ЛА принимали участие И. П. Братухин, Б. Н. Юрьев, Н. И. Камов, М. Л. Миль, В. А. Кузнецов, Н. К. Скржинский, А. М. Черёмухин и др. В СССР первый эксперим. вертолёт (ЦАГИ 1-ЭА) построен в 1930. В 1932 Черёмухин достиг на нём высоты 605 м, значительно превысив офиц. мировой рекорд, равный тогда 18 м. Для укрепления обороноспособности страны в СССР началось крупносерийное произ-во истребителей И-15, И-16, И-153 (Поликарпова), бомбардировщиков ТБ-3 и СБ (А. Н. Туполева), гидросамолётов МБР-2 (Г. М. Бериева) и др. самолётов. Парк пассажирских самолётов пром-сть постоянно пополняла новыми машинами: АНТ-9 и АНТ-35 А. Н. Туполева, К-5 Калинина, «Сталь-2» и «Сталь-3» А. И. Путилова, ХАИ-1 И. Г. Немана, Ли-2 (лицензионный DC-3) и др. В кон. 30-х гг. началось серийное произ-во созданных новых боевых самолётов: бомбардировщиков ТБ-7 (Пе-8) и Пе-2 В. М. Петлякова, бомбардировщика ДБ-3Ф (Ил-4), истребителей ЛаГГ-3 С. А. Лавочкина, В. П. Горбунова и М. И. Гудкова, МиГ-1 и МиГ-3 А. И. Микояна и М. И. Гуревича, Як-1 А. С. Яковлева, многоцелевого самолёта Су-2 П. О. Сухого, бомбардировщиков Ар-2 А. А. Архангельского и Ер-2 В. Г. Ермолаева, штурмовика Ил-2 С. В. Ильюшина. В КБ В. Я. Климова, А. А. Микулина, А. С. Назарова, А. Д. Швецова создавались авиадвигатели повышенной мощности и надёжности.

За годы 2-й мировой войны общее произ-во самолётов в мире составило более 750 тысяч. Основными боевыми самолётами Германии были истребители Ме 109 («Мессершмитт») и FW 190 («Фокке-Вульф»), бомбардировщики Не. 111 («Хейнкель»), Ju87 и Ju88 («Юнкерс»). Союзники СССР использовали бомбардировщики «Галифакс», «Ланкастер» и «Москито» (Великобритания), а также В-17, В-24 и В-29 (США). Истребит. А. союзников состояла из самолётов «Харрикейн», «Спитфайр» (Великобритания), Р-38, Р-39, Р-40, Р-47, Р-51 (США) и др. США, Великобритания, Япония использовали также и палубную А. В СССР за годы войны вошли в строй новые образцы боевых самолётов: истребители Як-7Б, Як-9, Як-3 (Яковлева), Ла-5 и Ла-7 (Лавочкина), штурмовик Ил-10 (Ильюшина), бомбардировщик Ту-2 (А. Н. Туполева). Под рук. А. Я. Березняка и А. М. Исаева создан опытный истребитель-перехватчик БИ-1 с ЖРД (1-й полёт в 1942, лётчик Г. Я. Бахчиванджи). В период Вел. Отеч. войны авиац. пром-сть СССР выпустила св. 125 600 самолётов. К концу войны скорость серийных истребителей приблизилась к 700 км/ч и возможности дальнейшего её повышения на самолётах с поршневыми двигателями и воздушными винтами практически исчерпались.

Эпоха реактивной авиации

В сер. 1940-х гг. началось становление реактивной А., осн. типом авиац. двигателя стал газотурбинный двигатель (ГТД). В конце войны появились первые реактивные истребители: германские Ме163В с жидкостным реактивным двигателем (ЖРД) и Ме162 с турбореактивным двигателем (ТРД), а также англ. «Метеор» с ТРД. Устанавливаемые на самолётах турбореактивные двигатели (разновидность ГТД) в сочетании со стреловидными и треугольными крыльями самолёта, обеспечивающими меньшее аэродинамич. сопротивление, позволили сначала освоить околозвуковые скорости полёта, а затем преодолеть звуковой барьер и достигнуть скоростей 2000 км/ч и более. В СССР первыми серийными реактивными истребителями были МиГ-9 и Як-15 (1946). Первые сверхзвуковые истребители – F-100 (США, 1953) и МиГ-19 (СССР, 1954), в числе самолётов, преодолевших рубеж скорости 2000 км/ч, истребители F-104 (США), Су-7 и МиГ-21 (CCCР). Наряду с реактивными истребителями началось строительство и реактивных (дальних и стратегических) бомбардировщиков, напр., в США – В-47, В-52; в Великобритании – «Вэлиент», «Вулкан», «Виктор»; в СССР – Ту-16 (КБ А. Н. Туполева), М-4, 3М (КБ В. М. Мясищева).

В 1950-е гг. активно развивалась и гражд. А. У турбовинтовых пассажирских самолётов скорость полёта превысила 600 км/ч, у реактивных – 800 км/ч. Первые реактивные пассажирские самолёты – «Комета» (Великобритания, 1949), Боинг 707 (США, 1954), Ту-104 (СССР, 1955), «Каравелла» (Франция, 1955). К первым турбовинтовым пассажирским самолётам относят «Вайкаунт» (Великобритания, 1948), Фоккер F.27 (Нидерланды, 1955), Ил-18, Ту-114, Ан-12 (СССР, 1957–58). В разработку газотурбинных (турбореактивных и турбовинтовых) двигателей первых поколений в СССР большой вклад внесли КБ А. М. Люльки, В. Я. Климова, А. А. Микулина (и его преемника С. К. Туманского), В. А. Добрынина, А. Г. Ивченко, Н. Д. Кузнецова, П. А. Соловьёва.

Успехи А. в 1950–60-х гг. во многом обусловлены фундам. исследованиями сов. учёных в области аэродинамики, устойчивости и управляемости ЛА, газодинамики воздушно-реактивных двигателей, новых конструкц. материалов, прочности авиац. конструкций (работы М. В. Келдыша, С. А. Христиановича, А. А. Дородницина, В. В. Струминского, Г. П. Свищёва, Г. С. Бюшгенса, Б. С. Стечкина, Г. И. Петрова, А. И. Макаревского, С. Т. Кишкина, А. Ф. Белова и мн. др.).

В 1950-х гг. началось серийное произ-во вертолётов, нашедших широкое применение в гражд. и воен. А. В 1946 получил сертификат лётной годности вертолёт Белл 47 (США). В СССР первыми серийными вертолётами стали Ми-1, Ми-4, Ми-6 (КБ М. Л. Миля), Ка-15 и Ка-18 (КБ Н. И. Камова).

В 1960–70-х гг. А. развивалась в направлении улучшения лётно-технич. характеристик самолётов и вертолётов, а также разработки ЛА новых типов. Первым серийным боевым самолётом, скорость которого достигла 3000 км/ч, стал МиГ-25 (СССР, 1964). Некоторые сверхзвуковые боевые самолёты строили с изменяемой в полёте стреловидностью крыла для получения оптим. аэродинамич. характеристик в широком диапазоне изменения скорости полёта. Первыми серийными самолётами такого типа стали истребитель-бомбардировщик F-111 (США, 1964) и истребитель МиГ-23 (1967). Стремление расширить возможности базирования боевой А. предопределило создание самолётов вертикального взлёта и посадки «Харриер» (Великобритания, 1966) и Як-38 (1970). Турбореактивные двигатели обеспечили истребителям тяговооружённость (отношение тяги двигателей к взлётному весу ЛА) более 1, повысив их манёвренные характеристики. Такая концепция впервые была реализована при создании самолётов F-14 и F-15 (США), а также Су-27 и МиГ-29.

Родоначальником самолётов большой грузоподъёмности стал широкофюзеляжный (с диаметром фюзеляжа 6 м) Ан-22 «Антей» (О. К. Антонова), рассчитанный на перевозку 60 т груза (в рекордном полёте поднял св. 100 т). Первое поколение широкофюзеляжных самолётов – Боинг 747, DC-10, L-1011 (США), А300 (зап.-европ. консорциума «Эрбас индастри»), Ил-86. Значительная вместимость широкофюзеляжных самолётов (до 400 чел. и более) позволяет снизить перегруженность крупных аэропортов и повысить рентабельность авиаперевозок. Для высокоскоростного обслуживания отд. маршрутов Великобританией и Францией совместно создан сверхзвуковой пассажирский самолёт «Конкорд», эксплуатировавшийся в 1976–2003. Разрабатывавшийся в СССР с некоторым опережением сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144 находился в опытной эксплуатации в 1977–1978. Скорость этих самолётов превысила 2000 км/ч. Первым в СССР транспортным самолётом укороченного взлёта и посадки стал Ан-72 (1977).

Продолжалось совершенствование винтокрылых машин. Не имел себе равных по грузоподъёмности опытный вертолёт Ми-12 (расчётная нагрузка 25 т, рекордная – более 40 т), совершивший первый полёт в 1967. Среди серийных вертолётов по грузоподъёмности лучшим был Ми-26 (20 т). На эксперим. винтокрыле Ка-22 установлено 8 мировых рекордов. Были созданы специализир. боевые вертолёты АН-1 (США), К-25 (СССР). В СССР новые руководители ведущих конструкторских коллективов успешно продолжили творч. традиции отеч. школы авиастроения (Г. В. Новожилов, Р. А. Беляков, А. А. Туполев, а в последующие 1980-е гг. – М. П. Симонов, М. Н. Тищенко, С. В. Михеев, С. П. Изотов, В. А. Лотарев, М. А. Погосян, В. М. Чепкин и др. конструкторы).

С 1980-х гг. в СССР продолжились работы по созданию и доводке новых ЛА и усовершенствованию модификаций существующих самолётов и вертолётов, в т. ч. пассажирских самолётов Ил-96–300, Ил-114, Ту-204, Ту-214, Ту-334, грузового самолёта Ил-96Т, многоцелевого самолёта-амфибии Бе-200 (КБ им. Г. М. Бериева), транспортного вертолёта Ка-60, всепогодных боевых вертолётов Ка-52 и Ми-28Н, истребителей Су-30, Су-32, Су-35, МиГ-29 СМТ, учебно-боевых самолётов Як-130 и МиГ-АТ. С 1993 в г. Жуковский регулярно (по нечётным годам) стал проводиться Междунар. аэрокосмич. салон (МАКС), где демонстрируются новейшие достижения в области авиац. науки и техники.

1981–2003 – период дальнейшего развития А. Практически во всех классах ЛА создавались усовершенствованные образцы нового поколения. Радикально повысилась грузоподъёмность транспортных ЛА, в КБ Антонова были созданы самолёты Ан-124 «Руслан» (с грузоподъёмностью 150 т) и Ан-225 «Мрия» (250 т). В США разработан транспортный самолёт V-22 конвертируемой (преобразуемой) схемы – с поворотными в полёте воздушными винтами (со взлётом и посадкой «по-вертолётному»). В 1989–90 на самолёте Ту-155 проведены первые в мировой практике эксперименты по применению криогенного топлива (жидких водорода и метана). В 1986 первый беспосадочный кругосветный перелёт без дозаправки топливом в полёте совершили на эксперим. самолёте «Вояджер» Д. Рутан и Дж. Йигер (США). Для преодоления систем противовоздушной обороны некоторые образцы боевых самолётов начали изготавливать с использованием техники «Стелс», делая их малозаметными для наземных радиолокац. станций. Первыми такими самолётами стали истребитель F-117 и стратегич. бомбардировщик В-2 (США). Для изучения атмосферы и др. науч. исследований в США применяли беспилотные ЛА, силовые установки которых использовали солнечную энергию (электроэнергия, вырабатываемая солнечными батареями, служила для привода воздушных винтов). В 1997 в России в ОКБ П. О. Сухого создан самолёт с крылом обратной стреловидности Су-47 «Беркут» – прототип истребителя пятого поколения, способного сохранять устойчивость и управляемость на углах атаки 90° и более, вести всеракурсный обстрел в ближнем воздушном бою, а также многоканальную ракетную стрельбу на большой дальности.

В нач. 21 в. А. способна решать широкий круг транспортных, хозяйственных и воен. задач. Воздушный транспорт охватывает своими маршрутами практически все регионы земного шара. Ежегодно авиатранспортные компании стран – участниц Междунар. орг-ции гражданской авиации перевозят св. 1600 млн. пассажиров, мировой парк насчитывает более 23500 магистральных и региональных самолётов. В воен. А. наряду с её традиц. видами (родами) – истребительной, бомбардировочной, военно-транспортной, разведывательной – всё большее развитие получает спец. А., в задачи которой входят дальнее радиолокац. обнаружение воздушных и наземных целей, управление боевыми действиями, радиоэлектронная борьба и т. п. Достижения авиац. техники во многом способствовали становлению космонавтики. Сочетание достоинств авиац. и космич. техники находит воплощение в пилотируемых транспортных космич. кораблях многоразового использования, первыми представителями которых были в 1980-х гг. «Спейс шаттл» (США) и «Буран» (СССР).