Менделеев Дмитрий Иванович

Менделе́ев Дми́трий Ива́нович [27.1(8.2).1834, Тобольск – 20.1(2.2).1907, Санкт-Петербург], российский химик, учёный-энциклопедист, педагог и общественный деятель; открыл один из фундаментальных законов природы – периодический закон химических элементов – и на его основе создал периодическую систему химических элементов.

Биография

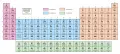

Окончил отделение естественных наук физико-математического факультета Главного педагогического института в Санкт-Петербурге (1855, ученик А. А. Воскресенского; подготовку по высшей математике получил у М. В. Остроградского, по физике – у Э. Х. Ленца). Был назначен старшим учителем гимназии в Симферополе, затем перевёлся в Одессу –  Длинная форма периодической системы химических элементов (в соответствии с данными ИЮПАК на 2013).работал старшим учителем естественных наук в гимназии при Ришельёвском лицее (преобразован в Новороссийский университет). В 1856 г. защитил в Санкт-Петербургском университете магистерскую диссертацию «Удельные объёмы». С 1857 г. в качестве приват-доцента читал там же курс органической химии. В 1859–1861 гг. находился в научной командировке в Гейдельбергском университете; работал у Р. Бунзена и Г. Кирхгофа, а также в собственной домашней лаборатории. В 1864 г. доцент Санкт-Петербургского университета. В 1865 г. защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой» и в конце этого же года был утверждён ординарным профессором Санкт-Петербургского университета по кафедре технической химии; в 1867 г. занял кафедру неорганической (общей) химии. Одновременно в 1864–1872 гг. профессор Санкт-Петербургского технологического института. В 1890 г. покинул Санкт-Петербургский университет из-за конфликта с министром просвещения. В 1890–1895 гг. консультант Научно-технической лаборатории Морского министерства. С 1892 г. учёный-хранитель Депо образцовых гирь и весов, которое по инициативе Менделеева в 1893 г. преобразовано в Главную палату мер и весов (ныне Всероссийский НИИ метрологии), её управляющий в 1893–1907 гг.

Длинная форма периодической системы химических элементов (в соответствии с данными ИЮПАК на 2013).работал старшим учителем естественных наук в гимназии при Ришельёвском лицее (преобразован в Новороссийский университет). В 1856 г. защитил в Санкт-Петербургском университете магистерскую диссертацию «Удельные объёмы». С 1857 г. в качестве приват-доцента читал там же курс органической химии. В 1859–1861 гг. находился в научной командировке в Гейдельбергском университете; работал у Р. Бунзена и Г. Кирхгофа, а также в собственной домашней лаборатории. В 1864 г. доцент Санкт-Петербургского университета. В 1865 г. защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой» и в конце этого же года был утверждён ординарным профессором Санкт-Петербургского университета по кафедре технической химии; в 1867 г. занял кафедру неорганической (общей) химии. Одновременно в 1864–1872 гг. профессор Санкт-Петербургского технологического института. В 1890 г. покинул Санкт-Петербургский университет из-за конфликта с министром просвещения. В 1890–1895 гг. консультант Научно-технической лаборатории Морского министерства. С 1892 г. учёный-хранитель Депо образцовых гирь и весов, которое по инициативе Менделеева в 1893 г. преобразовано в Главную палату мер и весов (ныне Всероссийский НИИ метрологии), её управляющий в 1893–1907 гг.

Научная деятельность

Научная деятельность Менделеева чрезвычайно обширна и многогранна. Среди его печатных трудов (более 500) – фундаментальные работы по общей, органической и физической химии, химической технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, по вопросам экономики, народного просвещения и многим др. Первые научные работы Менделеева (1854–1856) посвящены исследованию изоморфизма и удельных объёмов. В 1860–1861 гг. изучил зависимость поверхностного натяжения жидкостей от температуры и открыл «температуру абсолютного кипения» жидкостей (критическая температура). В 1860 г. вместе с другими российскими химиками участвовал в Международном конгрессе химиков в Карлсруэ, на котором по инициативе С. Канниццаро были разграничены понятия атома, молекулы и эквивалента. В 1861 г. Менделеев опубликовал первый отечественный учебник по органической химии, за который был удостоен Демидовской премии Петербургской АН.

Начав читать курс неорганической химии в Санкт-Петербургском университете, Менделеев

Фрагмент рукописи «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве» Дмитрия Менделеева. 1869.приступил (1868) к написанию классического труда «Основы химии» (завершён в 1871; учебник 13 раз издавался на русском языке, был переведён на английский, немецкий и французкий языки). В процессе работы над учебником Менделеев открыл периодический закон химических элементов. Первый вариант таблицы элементов, выражавшей периодический закон, Менделеев опубликовал в виде отдельного листка под названием «Опыт системы элементов, основанный на их атомном весе и химическом сходстве» и разослал этот листок в марте 1869 г. многим русским и иностранным химикам. Сообщение об открытом Менделеевым соотношении между свойствами элементов и их атомными весами было сделано на заседании Русского химического общества 6(18) марта 1869 г. Н. А. Меншуткиным от имени Менделеева. В 1870–1871 гг. Менделеев внёс в первоначальный вариант периодической системы ряд исправлений и уточнений и опубликовал две классические статьи – «Естественная система элементов и применение её к указанию свойств некоторых элементов» (на русском языке) и «Периодическая законность для химических элементов» (на немецком языке – в Annalen der Chemie und Pharmacie Ю. Либиха).

Фрагмент рукописи «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве» Дмитрия Менделеева. 1869.приступил (1868) к написанию классического труда «Основы химии» (завершён в 1871; учебник 13 раз издавался на русском языке, был переведён на английский, немецкий и французкий языки). В процессе работы над учебником Менделеев открыл периодический закон химических элементов. Первый вариант таблицы элементов, выражавшей периодический закон, Менделеев опубликовал в виде отдельного листка под названием «Опыт системы элементов, основанный на их атомном весе и химическом сходстве» и разослал этот листок в марте 1869 г. многим русским и иностранным химикам. Сообщение об открытом Менделеевым соотношении между свойствами элементов и их атомными весами было сделано на заседании Русского химического общества 6(18) марта 1869 г. Н. А. Меншуткиным от имени Менделеева. В 1870–1871 гг. Менделеев внёс в первоначальный вариант периодической системы ряд исправлений и уточнений и опубликовал две классические статьи – «Естественная система элементов и применение её к указанию свойств некоторых элементов» (на русском языке) и «Периодическая законность для химических элементов» (на немецком языке – в Annalen der Chemie und Pharmacie Ю. Либиха).

Менделеев сформулировал периодический закон следующим образом: «...свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса». На основе своей системы Менделеев исправил общепринятые атомные массы некоторых элементов (бериллия, индия, урана и др.), а также сделал предположение о существовании неизвестных элементов и предсказал свойства некоторых из них. Периодическая система, внесённые исправления и прогнозы Менделеева были встречены научным сообществом сдержанно. Однако после того как предсказанные Менделеевым «экаалюминий» (галлий), «экабор» (скандий) и «экасилиций» (германий) были открыты соответственно в 1875 г., 1879 г. и 1886 г., периодический закон получил всеобщее признание в качестве одной из основ теоретической химии.

Учение о периодичности Менделеев развивал до конца жизни. В 1900 г. Менделеев и У. Рамзай пришли к выводу о необходимости включения в таблицу нулевой группы элементов, в которую вошли инертные газы. Открытие закона Мозли (1913), позволяющего экспериментально определять порядковый номер элемента в периодической системе, создание учения об изотопах (1913–1914) и теории строения атома окончательно подтвердили правильность расположения элементов в таблице Менделеева.

В начале 1870-х гг. Менделеев начал исследования упругости газов; в результате этих исследований предложил (1874) новый вывод обобщённого уравнения состояния идеального газа (уравнение Клапейрона – Менделеева). Изучал отклонения реальных газов от закона Бойля – Мариотта при малых давлениях, для чего разработал специальную аппаратуру.

В 1870–1880-х гг. Менделеев провёл ряд исследований по вопросам метеорологии – измерению температуры верхних слоёв атмосферы, уточнению закономерностей зависимости атмосферного давления от высоты и т. д. Сконструировал чувствительный дифференциальный

барометр, пригодный для практического нивелирования. Осуществил в 1887 г. для научных наблюдений полёт на воздушном шаре. Чувствительный дифференциальный барометр (высотомер). Изготовлено Георгом Брауэром по заказу Дмитрия Менделеева. 1876.В 1865–1887 гг. Менделеев выполнил цикл работ по физикохимии растворов, которые обобщил в работе «Исследование водных растворов по удельному весу» (1887). Разработал гидратную теорию водных растворов, основанную на предположении о существовании в растворе неустойчивых химических соединений – продуктов взаимодействия растворителя с растворённым веществам. Показал наличие на диаграммах состав – производная плотности по составу изломов, которые считал отвечающими образованию определённых (стехиометрических) химических соединений. Дальнейшим развитием этих идей Менделеева позднее стало учение Н. С. Курнакова о сингулярных точках.

Чувствительный дифференциальный барометр (высотомер). Изготовлено Георгом Брауэром по заказу Дмитрия Менделеева. 1876.В 1865–1887 гг. Менделеев выполнил цикл работ по физикохимии растворов, которые обобщил в работе «Исследование водных растворов по удельному весу» (1887). Разработал гидратную теорию водных растворов, основанную на предположении о существовании в растворе неустойчивых химических соединений – продуктов взаимодействия растворителя с растворённым веществам. Показал наличие на диаграммах состав – производная плотности по составу изломов, которые считал отвечающими образованию определённых (стехиометрических) химических соединений. Дальнейшим развитием этих идей Менделеева позднее стало учение Н. С. Курнакова о сингулярных точках.

Менделееву принадлежит ряд важнейших работ в области метрологии. Разработал точную теорию весов, предложил усовершенствованные конструкции коромысла и арретира. Под руководством Менделеева в 1893–1898 гг. были обновлены эталоны фунта и аршина, произведено сравнение русских мер с английскими и метрическими. По настоянию Менделеева с 1899 г. в России была факультативно допущена метрическая система мер.

Научные исследования Менделеева были неразрывно связаны с потребностями экономического развития страны. Особое внимание Менделеев уделял нефтяной, угольной, металлургической и химической промышленности, выступал за экономическую независимость России. Результаты докторской диссертации учёного были использованы для корректировки спиртометрических таблиц. Начиная с 1860-х гг. Менделеев занимался проблемами переработки нефти и на основании собственных исследований предложил принцип дробной перегонки. Настаивал на необходимости использования нефти не только как топлива, а прежде всего в виде сырья для химической промышленности. Предложил (1877) гипотезу неорганического происхождения нефти в результате взаимодействия карбидов железа с подземными водами при высоких температурах и давлениях. В 1888 г. высказал идею подземной газификации каменного угля. В 1890–1892 гг. (совместно с И. М. Чельцовым) разработал технологию изготовления нового типа бездымного пороха.

Менделеев неоднократно посещал Бакинские нефтепромыслы, Донецкие месторождения  Дмитрий Менделеев. Толковый тариф, или Исследование о развитии промышленности России в связи с её общим таможенным тарифом 1891 года. Санкт-Петербург, 1892. Титульный лист.каменного угля, Урал, ездил в Западную Европу и США на промышленные выставки и для ознакомления с промышленными предприятиями. Участвовал в работе правительственных комитетов по налоговой и таможенной политике. При деятельном участии Менделеева был разработан проект нового таможенного тарифа; в 1892 г. была опубликована книга «Толковый тариф», представляющая комментарий к этому проекту и вместе с тем глубоко продуманный

Дмитрий Менделеев. Толковый тариф, или Исследование о развитии промышленности России в связи с её общим таможенным тарифом 1891 года. Санкт-Петербург, 1892. Титульный лист.каменного угля, Урал, ездил в Западную Европу и США на промышленные выставки и для ознакомления с промышленными предприятиями. Участвовал в работе правительственных комитетов по налоговой и таможенной политике. При деятельном участии Менделеева был разработан проект нового таможенного тарифа; в 1892 г. была опубликована книга «Толковый тариф», представляющая комментарий к этому проекту и вместе с тем глубоко продуманный

обзор российской промышленности с указанием на её нужды и будущие перспективы. В своих экономических работах выступал с позиций протекционизма. Настаивал на необходимости хозяйственной самостоятельности России, обосновывал невыгодность экспорта сырья, необходимость развития отечественной перерабатывающей промышленности, строительства новых железных дорог, улучшения речного судоходства и освоения Северного морского пути. Изучал динамику и структуру народонаселения, статистику доходов и расходов городского и сельского населения России и других стран. Опубликовал ряд работ по агрохимии, в которых обосновывал возможность многократного повышения плодородия земли за счёт известкования кислых почв, применения минеральных и органических удобрений.

Важнейшим условием процветания России Менделеев считал не только рост промышленности и рациональное использование природных ресурсов, но и развитие творческих сил народа, распространение просвещения и науки. В работах, посвящённых проблемам организации системы образования в России, указывал на необходимость доступности образования для всех сословий, его ориентации на практическую Основатели Русского химического общества. 1868. деятельность. Особое значение Менделеев придавал подготовке учителей и профессоров; был талантливым лектором. Учениками или последователями Менделеева были Г. Г. Густавсон, В. А. Кистяковский, В. Л. Комаров, Д. П. Коновалов, Н. С. Курнаков, К. А. Тимирязев, В. Е. Тищенко и другие российские учёные. Менделеев принимал участие в издании ряда энциклопедий и справочников (в том числе Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона). Один из основателей Русского химического общества (1868), преобразованного в 1878 г. в Русское физико-химическое общество, президентом которого Менделеев был в 1883–1884 гг., 1891–1892 и 1894 г.

Основатели Русского химического общества. 1868. деятельность. Особое значение Менделеев придавал подготовке учителей и профессоров; был талантливым лектором. Учениками или последователями Менделеева были Г. Г. Густавсон, В. А. Кистяковский, В. Л. Комаров, Д. П. Коновалов, Н. С. Курнаков, К. А. Тимирязев, В. Е. Тищенко и другие российские учёные. Менделеев принимал участие в издании ряда энциклопедий и справочников (в том числе Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона). Один из основателей Русского химического общества (1868), преобразованного в 1878 г. в Русское физико-химическое общество, президентом которого Менделеев был в 1883–1884 гг., 1891–1892 и 1894 г.

Награды

В 1876 г. избран член-корреспондент Петербургской АН, однако кандидатура Менделеева в действительные академики была в 1880 г. отвергнута, что вызвало протест русской общественности. Член и почётный член многих АН и научных обществ (в том числе Лондонского королевского общества с 1892, Национальной академии деи Линчеи с 1893, Национальной АН США с 1903), почётный профессор многих университетов.

Награждён орденом Святого Александра Невского, орденом Святого Владимира 1-й степени, орденом Почётного легиона и многими другими наградами. Лондонское королевское общество присудило Менделееву в 1882 г. Золотую медаль Г. Дэви (в знак признания работ по периодическому закону, одновременно с Ю. Мейером), в 1905 г. – медаль Г. Копли, Лондонское химическое общество в 1889 г. – медаль М. Фарадея.

Признание

В честь Менделеева названы элемент 101 (менделевий) и минерал менделеевит. Имя

Менделеева носят Российское химическое общество, Российский химико-технологический университет, Тобольский государственный педагогический институт, Всероссийский НИИ метрологии, подводный хребет в Северном Ледовитом океане, вулкан, ряд населённых пунктов и географических объектов и др. РАН и Российское химическое общество присуждают (с 1965) премию и Золотую медаль имени Д. И. Менделеева за лучшие работы по химии и химической технологии.

В память Менделеева с 1907 г. проводятся Менделеевские съезды по общей и прикладной химии (21-й состоялся в 2019), ежегодные Менделеевские чтения в Санкт-Петербурге (с 1941). В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) работает основанный в 1911 г. Музей-архив Д. И. Менделеева.