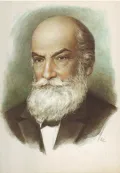

Жуковский Николай Егорович

Жуко́вский Никола́й Его́рович [5(17).1.1847, село Орехово, ныне деревня Орехово Собинского района Владимирской области – 17.3.1921, Москва], российский учёный в области механики, основоположник аэродинамики. В 1868 г. окончил физико-математический факультет Московского университета. С 1870 г. преподавал физику (с 1872 – математику) во 2-й Московской женской гимназии, с 1874 г. доцент кафедры аналитической механики Императорского технического училища (ИТУ, с 1917 МВТУ, ныне Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана). В 1876 г. защитил магистерскую диссертацию «Кинематика жидкого тела». За исследование «О прочности движения» Жуковскому была присуждена степень доктора прикладной математики (1882). С 1885 г. преподавал теоретическую механику в Московском университете. В МВТУ и Московском университете Жуковский работал до конца жизни. В 1894 г. избран член-корреспондентом Петербургской АН; в 1900 г. выдвинут кандидатом в действительные члены Петербургской АН, но снял свою кандидатуру, не желая оставлять преподавание в Московском университете и ИТУ, т. к. избрание означало бы переезд в Санкт-Петербург. С 1905 г. президент Московского математического общества. Под руководством Жуковского в механической лаборатории Московского университета в 1902 г. была сооружена одна из первых в Европе аэродинамических труб, в 1904 г. в посёлке Кучино под Москвой на личные средства Д. П. Рябушинского при консультационном участии Жуковского создан аэродинамический университет. В том же году Жуковский организовал воздухоплавательный кружок в Обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии. В 1910 г. при его непосредственном участии в ИТУ была открыта аэродинамическая лаборатория. В 1910–1912 гг. Жуковский прочитал в ИТУ курс лекций «Теоретические основы воздухоплавания», в котором были систематизированы теоретические работы самого Жуковского, его ученика С. А. Чаплыгина, а также экспериментальные исследования аэродинамических лабораторий Московского университета, ИТУ и зарубежных лабораторий. С 1913 г. Жуковский преподавал на курсах военных лётчиков при ИТУ, там же было создано авиационное расчётно-испытательное бюро, в котором под руководством Жуковского разрабатывались методы аэродинамического и прочностного расчёта самолётных конструкций. Во время 1-й мировой войны Жуковский разрабатывал теорию бомбометания, занимался вопросами баллистики артиллерийских снарядов, читал курс по баллистике, воздухоплаванию, специальным вопросам гидромеханики и работал над различными проблемами теоретической механики. В 1918 г. по предложению Жуковского учреждён Аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), руководителем которого он был назначен. В 1919 г. курсы для военных лётчиков реорганизуются в Московский авиатехникум, а в 1920 г. на его базе создан Институт инженеров Красного Воздушного Флота, первым ректором которого стал Жуковский (с 1922 Военно-воздушная инженерная академия).

Жуковский создал единую научную дисциплину – экспериментальную и теоретическую аэродинамику, оказавшую впоследствии огромное влияние на развитие авиации. Первые исследования Жуковского по теории полёта относятся к 1890 г. Работа «О парении птиц» (1891), в которой исследуется механизм парения с набором высоты, впервые рассматриваются возможные эволюции при парении, в том числе «мёртвая петля» (петля Нестерова), и статья «О наивыгоднейшем угле наклона аэропланов» (1897) послужили основанием для создания методов аэродинамического расчёта самолёта. В статьях «К теории летания» (1890), «О крылатых пропеллерах» (1898), «О полезном грузе, поднимаемом геликоптером» (1904) рассматриваются вопросы тяги винта. В работах «О падении в воздухе лёгких продолговатых тел, вращающихся около своей продольной оси» (1906) и «О присоединённых вихрях» (1907) Жуковский изложил открытый им в 1904 г. принцип образования подъёмной силы крыла аэроплана и сформулировал теорему, позволяющую определять её величину. В цикле работ Жуковского 1910–1912 гг. «О контурах поддерживающих поверхностей аэропланов» (1910), «Геометрические исследования о течении Кутта» (1911–1912) и др. и в ряде работ С. А. Чаплыгина предложен способ определения циркуляции скорости, основанный на условии плавного схода потока с острой кромки профиля крыла (так называемый постулат Чаплыгина – Жуковского). Эти исследования завершили создание теории профиля крыла. В этих работах развит математический аппарат для решения задач обтекания крыла потоком жидкости или газа, дан метод построения теоретических профилей Жуковского (см. Функция Жуковского). В 1912–1918 гг. Жуковский опубликовал 4 статьи под общим названием «Вихревая теория гребного винта», в которых, опираясь на разработанную им теорию крыла, установил законы распределения скоростей у лопасти винта, послужившие теоретической основой для проектирования воздушных винтов. В работах «Динамика аэропланов в элементарном изложении» (1913–1916), «Аэродинамический расчёт аэропланов» (1917), «Исследование устойчивости конструкций аэропланов» (1918), «К задаче о прочности аэропланов» (1918), «Элементарная теория устойчивости аэропланов» (1920) Жуковский создаёт основы аэродинамического расчёта самолёта, расчёта динамической продольной устойчивости и прочности самолётов. Жуковский – автор многочисленных исследований в области механики твёрдого тела, астрономии, математики, гидродинамики и гидравлики, прикладной механики, теории регулирования машин и др. Он был также автором классических учебников по теоретической механике для университетов и технических вузов. Именем Жуковского названы: город в Московской области, ЦАГИ, Военно-воздушная инженерная академия, Харьковский авиационный институт; в 1956 г. открыт научно-мемориальный музей Н. Е. Жуковского в Москве.