ВОРО́НЕЖСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

ВОРО́НЕЖСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена на юге Центр. федерального округа. Пл. 52,4 тыс. км2. Нас. 2334 тыс. чел. (2005; 2525 тыс. чел. в 1926; 2369 тыс. чел. в 1959; 2470 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Воронеж. Адм.-терр. деление: 32 района, 15 городов, 21 пос. гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти определяется Уставом (Основным законом) Воронежской области (2001). Гос. власть осуществляют Воронежская областная дума, администрация области, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Уставом области. Воронежская областная дума – высший законодат. (представит.) орган. Состоит из 56 депутатов, избираемых на 5 лет. Органом исполнит. власти является администрация области. Формирует и возглавляет администрацию области глава администрации – высшее должностное лицо, наделяемое полномочиями областной Думой по представлению Президента РФ.

Природа

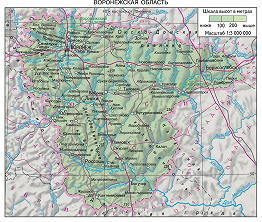

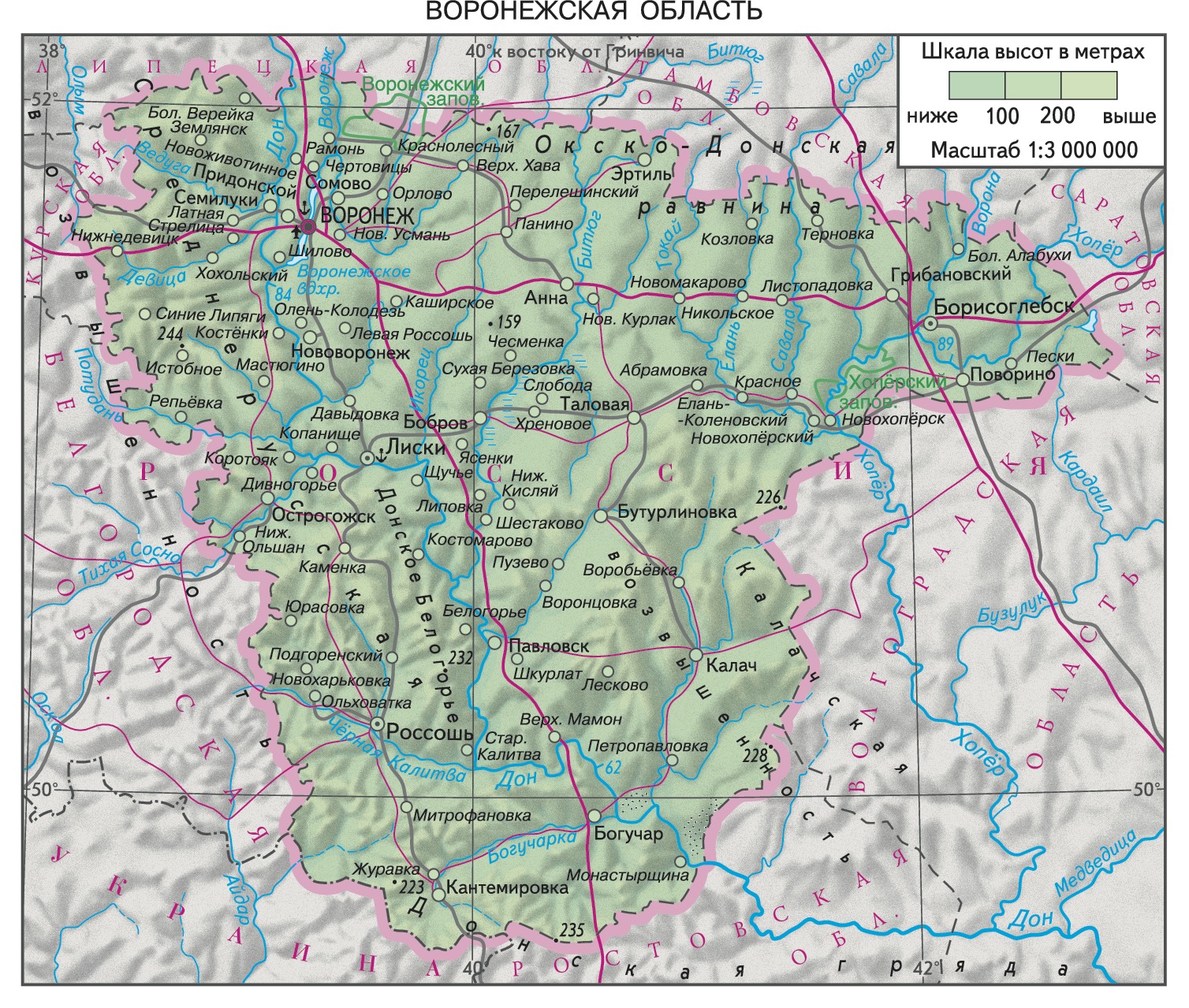

Рельеф. В. о. расположена в центр. части Восточно-Европейской равнины. В зап. части, в пределах Среднерусской возвышенности (выс. до 244 м, высшая точка области), распространены равнины, густо расчленённые овражно-балочной сетью. Правый высокий и крутой берег Дона, сложенный меловыми отложениями, носит название Донского Белогорья и представляет собой одно из самых живописных мест В. о. В вост. части области – низменная Окско-Донская равнина, на юго-востоке и юге – отроги Калачской возвышенности и Донской гряды (см. карту). На территории В. о. отмечаются карстовые явления, широко развиты суффозионные процессы, образование оврагов.

Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория В. о. находится в вост. части Воронежской антеклизы Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы, неглубоко залегающий (0–2 км) архейско-раннепротерозойский фундамент которой выходит на поверхность в верхнем течении р. Дон (в районе г. Павловск). Осадочный чехол сложен средневерхнедевонскими мелководно-морскими терригенно-карбонатными, меловыми, гл. обр. карбонатными (писчий мел, известняки, мергели), отчасти палеогеновыми песчано-глинистыми и кремнистыми, а также неогеновыми терригенными отложениями. В четвертичный период (средний плейстоцен) территория В. о., за исключением крайнего запада, располагалась в области Днепровского оледенения, поэтому здесь широко распространены ледниковые и водно-ледниковые отложения, местами перекрытые эолово-делювиальными лёссовидными суглинками. В долинах рек развиты аллювиальные отложения. Известны месторождения природных строит. материалов: гранитов (Шкурлатовское), глин (Латненское), песков (Подклетненское), писчего мела (Копанищенское, Бутурлиновское), мергеля (Подгоренское), известняков (Семилукское).

Климат. Природные условия благоприятны для жизни населения. Климат В. о. умеренно континентальный. Зима умеренно холодная с устойчивым снежным покровом, лето тёплое. Ср. темп-ры января –9 °С, июля 20 °С. В год выпадает от 500 до 550 мм осадков. В юж. части В. о. наблюдаются суховеи.

Внутренние воды. Реки области общей протяжённостью св. 11 тыс. км относятся к бассейну Дона. Осн. реки: Дон (длина в пределах В. о. 530 км) и его правые (Ведуга, Тихая Сосна, Чёрная Калитва) и левые (Воронеж, Битюг, Хопёр) притоки. На территории области – Воронежское водохранилище (204 млн. м3).

Почвы, растительный и животный мир. В. о. расположена в лесостепной и степной зонах. Почвенный покров представлен в осн. выщелоченными и типичными чернозёмами. Серые лесные, лугово-чернозёмные и аллювиальные дерновые почвы занимают подчинённое положение. Растительность степи и лесостепи практически полностью замещена с.-х. угодьями, небольшие участки разнотравно-злаковых и ковыльных степей сохранились преим. в пределах охраняемых территорий (Каменная степь, Хрипунская степь). Леса, занимающие 8,3% площади В. о., представлены единичными массивами сосновых и дубово-сосновых лесов (Усманский бор), а также чистыми дубравами, осиновыми и ольховыми лесами, распространёнными по долинам рек. В бассейнах правых притоков Дона (Ведуга, Девица, Потудань) на меловых обнажениях встречаются своеобразные ксерофитные сообщества («сниженные альпы») с участием проломника мохнатого, володушки многожилковой, шлемника приземистого и др. На территории В. о. сохранились бобры, хорьки, сурки, пятнистые олени; из редких птиц – дрофа, степной орёл, беркут.

В В. о. 172 охраняемые природные территории, в т. ч. Воронежский заповедник, Хопёрский заповедник, комплексные заказники, многочисл. памятники природы.

На б. ч. территории области экологич. ситуация умеренно острая, в районах, прилегающих к г. Воронеж, очень острая. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 47 тыс. т, водозабор 617 млн. м3 (2003). Эрозии подвержено до 650 тыс. га почв с.-х. угодий, густота овражной сети достигает 3 км/км2.

Население

Б. ч. населения В. о. составляют русские (94,1% – 2002, перепись). Из др. этнич. групп крупнейшая – украинцы (3,1%).

Характерна естеств. убыль населения: смертность (18,6 на 1000 жит., 2004) превышает рождаемость (8,6 на 1000 жит.); младенческая смертность 10,3 на 1000 живорождённых. Доля женщин 54,4%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 14,8%, старше трудоспособного возраста 25,2%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 66,1 года (мужчины – 59,4, женщины – 73,7). Характерен миграционный приток населения (17 на 10 тыс. жит.), в осн. из др. регионов РФ и стран ближнего зарубежья. Ср. плотность нас. 44,5 чел./км2; незначительно выше в сев.-зап. части области (правобережье р. Дон). Доля гор. нас. 62,4% (2005; 35% в 1959, 61% в 1989), что значительно ниже, чем в среднем по России (73,4%); для В. о. характерны крупные сельские поселения. Крупные города (тыс. чел.): Воронеж (848,8), Борисоглебск (68,2), Россошь (62,4), Лиски (54,2), Нововоронеж (36,3).

Религия

На территории В. о. действуют (2006): 265 приходов Воронежской и Борисоглебской епархии (основана в 1682) Рус. православной церкви Московского патриархата; 17 общин евангельских христиан-баптистов; 17 общин христиан веры Евангельской – пятидесятников; 11 общин адвентистов седьмого дня; 10 общин евангельских христиан; 6 приходов Методистской церкви; 4 общины свидетелей Иеговы; 3 старообрядч. прихода; 3 иудаистские общины; 2 прихода Евангелическо-лютеранской церкви; приход Римско-католической церкви; община Новоапостольской церкви; пресвитерианская община; община Церкви Иисуса Христа святых последних дней; община Церкви последнего завета; община Сознания Кришны (вайшнавы).

Действуют 5 монастырей Рус. православной церкви Московского патриархата: Акатов во имя свт. Алексия Московского женский мон. (основан в 1620 как мужской) с пребывающей в нём иконой Божией Матери «Живоносный Источник»; Дивногорский в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской мон. (основан в 12 в.) с пребывающей в нём Сицилийской иконой Божией Матери; Костомаровский в честь Нерукотворного Образа Спасителя женский мон. (основан в 12 в.); Серафима Саровского мужской мон. (основан в 1998); Толшевский в честь Преображения Господня женский мон. (основан в 1-й пол. 17 в.).

Исторический очерк

Древнейшие следы человеческой деятельности в В. о. относятся к позднему палеолиту (см. Костёнковско-Боршевский район). Мезолит изучен слабо. На рубеже 6-го и 5-го тыс. до н. э. в регион проникли выходцы из Сев.-Вост. Прикаспия и Приаралья. В раннем неолите (с 5-го тыс.) на территории В. о. существовала среднедонская культура, входившая в общность накольчатой керамики культур. В сер. 4-го тыс. в связи с проникновением из Поочья населения рязано-долговской культуры существенному изменению подверглась и среднедонская культура. Обе они стали частью области ямочно-гребенчатой керамики культурно-исторической общности. В энеолите на территории В. о. известны памятники связанных со степью нижнедонской, репинской культур и среднестоговской культуры. С сер. 3-го тыс. появились носители ямной культуры, затем катакомбной культуры, абашевской культуры, срубной культуры, валиковой керамики культуры, бондарихинской культуры. В 1-й пол. 2-го тыс. наряду с ямной и катакомбной культурами сохранялось местное население с энеолитическими традициями (иванобугорская и воронежская культуры).

В 9–8 вв. до н. э. на территории В. о. начался железный век. В этот период потомки носителей срубной или близких культур сосуществовали с пришельцами с юга, которых ряд исследователей считают киммерийцами. В сер. 1-го тыс. до н. э. на севере региона распространилась городецкая культура, южнее – среднедонская культура скифского круга, земледельческо-скотоводческое население которой отождествляют с народом будинов, упоминаемым Геродотом. Известны и собственно скифские захоронения, в т. ч. выделяющиеся богатством – у сёл Мастюгино и Дуровка, в Частых курганах у г. Воронеж. В 1 в. – 1-й пол. 3 в. н. э. на юге В. о. жили сарматы, оставившие курганные могильники, на севере были распространены поселения с культурой, близкой к позднескифской. В сер. 3–5 вв. в лесостепной части В. о. впервые появляются славяне, которые входили в состав двух культурных групп (тип Каширка – Седелки и Замятино – Чертовицкое). Из памятников 6–7 вв. известны неск. погребений кочевников на юге области. С 8 в. в юж. части В. о. распространилась салтово-маяцкая культура, к которой принадлежит и Маяцкий археологический комплекс, а в северной – боршевская культура.

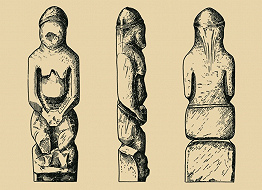

В 11–12 вв. по территории В. о. проходил участок юго-вост. границы Др.-рус. гос-ва, в 12 – 1-й четв. 16 вв. – Рязанского княжества. В сев. части области известны др.-рус. крепости (Семилуки, Животинное), были и неукреплённые поселения, связываемые с бродниками. В юж. части известны курганы и каменные изваяния («бабы») половцев. После монголо-татарского нашествия слав. население частично сохранилось. В степной части известны погребения кочевников – подданных Золотой Орды. Выделяются богатые захоронения в курганах у с. Олень-Колодезь. Примером погребений рядового населения, совершённых по мусульм. обряду, является грунтовый могильник у с. Новохарьковка.

В 16 в. после присоединения к Рус. гос-ву Вел. кн-ва Рязанского (ок. 1521), а также врем. ослабления угрозы крымских ханов набегов (в особенности после Молодинской битвы 1572) здесь основан Воронеж (1585), что способствовало массовому заселению сев. части региона. Освоение сев.-зап. части активизировалось после завершения строительства Белгородской черты (1658). Зап. часть в сер. 17 в. заселена малороссами (черкасами). Освоение юга стало возможным после Азовских походов 1695–96. В 1708–25 территория совр. В. о. входила в состав Азовской губернии, в 1725–1928 – Воронежской губернии, в 1928–34 – Центральночернозёмной области. С 1929 в регионе развернулись насильственная коллективизация и раскулачивание крестьян, что привело к голоду 1932–33 (его жертвами на территории совр. В. о. стали ок. 100 тыс. чел.). 13.6.1934 при разделении Центральночернозёмной обл. образована В. о. в составе 84 районов. В 1937 часть районов В. о. отошла ко вновь образованным Орловской, Рязанской и Тамбовской областям. В 1940 проведено уточнение границ с Курской обл. К лету 1942 после Воронежско-Ворошиловградской операции 1942 в ходе Вел. Отеч. войны войска Красной Армии отступили, и герм. войска оккупировали зап. и юго-зап. районы В. о. (линия фронта прошла по р. Дон). В дек. 1942 – янв. 1943 в ходе Кантемировской, Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской наступательных операций территория области была освобождена Красной Армией. Пром-сть восстановлена к 1948, с. х-во – к сер. 1950-х гг. Границы В. о. изменялись в 1954 в связи с созданием Балашовской, Белгородской, Каменской и Липецкой областей и в 1957 в связи с упразднением Балашовской и Каменской областей. В 1964–72 построена Нововоронежская АЭС.

Хозяйство

В. о. входит в Центральночернозёмный экономич. р-н. Объём пром. продукции по стоимости в 2,6 раза превышает объём с.-х. продукции. Важную роль в экономике области играют радиоэлектронная, авиационная и ракетно-космич. пром-сть. В. о. – крупный производитель зерноочистит. машин (93,2% рос. произ-ва, 2004), обогатит. оборудования (24,7%), синтетич. каучуков (18,6%), телевизоров (14,1%), сахара-песка (9,0%), шин (6,1%) и др. В структуре ВРП (%, 2003) доля пром-сти 26,4, торговли и коммерч. деятельности по реализации товаров и услуг 13,8, с. х-ва 13,6, нерыночных услуг 12,8, транспорта и связи 9,4, строительства 6,6, др. отраслей 17,4. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %, 2004): частная 75,9, гос. и муниципальная 10,9, обществ. и религ. органи- заций (объединений) 9,1, прочие формы собственности 4,1.

Экономически активное нас. 1091 тыс. чел., из них 91,4% заняты в экономике. Отраслевая структура занятости (%): торговля и обществ. питание 18,7, с. х-во 18,2, пром-сть 18,1, образование 8,6, здравоохранение 7,8, транспорт 6,3, строительство 5,7, жилищно-коммунальное хозяйство 3,6 и др. Уровень безработицы 8,6%. Денежные доходы на душу населения 7,0 тыс. руб. в месяц (март 2006; 77,7% от среднего по РФ); ок. 30% нас. области имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность. Объём пром. продукции 76,6 млрд. руб. (2004). Отраслевая структура пром. произ-ва (%): пищевая 27,6, машиностроение и металлообработка 21,7, электроэнергетика 18,5, химич. и нефтехимич. 17,0, пром-сть строит. материалов 5,7, чёрная металлургия 2,2, мукомольно-крупяная и комбикормовая 2,1, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 1,9, стекольная и фарфоро-фаянсовая 1,2, лёгкая 0,7, др. отрасли 1,4 (табл. 1).

| Таблица 1. Некоторые виды промышленной продукции | |||||

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Электроэнергия, млрд. кВт-ч | 18,2 | 11,3 | 10 | 12,3 | 10,6 |

| Экскаваторы, шт. | 1310 | 1011 | 251 | 113 | 53 |

| Телевизоры, тыс. шт. | 911 | 701 | 92,2 | 2 | 663 |

| Минеральные удобрения, тыс. т | 336 | 334 | 191 | 519 | 620 |

| Синтетические каучуки, тыс. т | 136 | 165 | 208 | ||

| Автошины, млн. шт. | 5,2 | 5 | 0,6 | 1,4 | 2,4 |

| Сахар-песок, тыс. т | 419 | 351 | 300 | 433 | 436 |

| Масла растительные, тыс. т | 67,3 | 152 | 80,8 | 155 | 189 |

| Масло животное, тыс. т | 31,4 | 35 | 17,9 | 10,7 | 7,9 |

| Сыры жирные, включая брынзу, тыс. т | 14,6 | 17,1 | 8,1 | 19,9 | 45,7 |

Основа энергетики В. о. – Нововоронежская АЭС; действуют также Воронежская ТЭЦ-1 (быв. Воронежская ГРЭС) и ТЭЦ-2.

В. о. – крупный производитель разнообразной машиностроит. продукции: электроники, теле- и радиоаппаратуры, авиакосмич. техники, кузнечно-прессового, горно-шахтного и горно-обогатительного оборудования, зерноочистит. машин, а также оборудования для пищевой, химич. и нефтехимич. пром-сти и др. Осн. предприятия машиностроения расположены в Воронеже; значит. часть их связана с ОПК. Радиоэлектронная пром-сть представлена концернами «Созвездие» («Воронежский НИИ связи» – системы связи, управления и мониторинга; НИИ «Вега» – разработка радиостанций; «Электросигнал» – радиостанции, до нач. 1990-х гг. – произ-во телевизоров «Рекорд»; Борисоглебский приборостроит. завод – узлы и детали радиоэлектронной аппаратуры) и «Российская электроника» (завод полупроводниковых приборов – энергосберегающее оборудование; НИИ электронной техники – средства радиосвязи и вычислит. техника). Среди др. производителей – «Видеофон» (телевизоры «Рубин»), радиозавод «Полюс» (радиодетали, сейсмологич. и др. приборы), «Воронежская электронно-лучевая трубка», НИИ полупроводникового машиностроения (оборудование для произ-ва электронной техники, а также табло, дисплеи и др.). На предприятиях ОПК выпускают также бытовые приборы, оборудование для нефте- и газодобычи и др., ведётся разработка программного обеспечения (спец. конструкторско-технологич. бюро «Системпрограмм», «Релэкс»).

Ведущие предприятия авиац. и ракетно-космич. пром-сти: Воронежское акционерное самолётостроительное об-во («ВАСО», дальнемагистральные пассажирские аэробусы Ил-96-300, грузовые Ил-96-Т, а также катера, с.-х. техника и др.), «Электроприбор» (авиаприборы, а также магнитофоны и др.), НИИ автоматизир. средств произ-ва и контроля. На Воронежском механич. заводе производятся в т. ч. жидкостные ракетные двигатели (используются для космич. кораблей «Союз» и «Прогресс» и ракет-носителей «Протон»; разработка двигателей ведётся КБ химавтоматики). Опытно-конструкторское бюро моторостроения – производитель авиац. двигателей внутр. сгорания, а также автопогрузчиков, тягачей и др.

Близость крупных металлургич. предприятий Центральночернозёмного р-на обусловила произ-во крупногабаритной металлоёмкой продукции: завод тяжёлых механич. прессов «Тяжмехпресс», «Воронежпресс» (кузнечно-прессовое оборудование), «Рудгормаш» (буровое, горно-обогатительное, горно-шахтное оборудование и др.), «ВЭКС» (экскаваторный завод; в годы Вел. Отеч. войны выпускал реактивные установки БМ-13 – «катюши») и др. Производятся также зерноочистит. и зерноуборочные машины («Воронежсельмаш», «Зерноочистка»), оборудование для мясопереработки (завод «Агрегат», г. Острогожск), химич. и нефтехимич. пром-сти («Гидрогаз» – насосное оборудование для особо агрессивных химич. и взрывоопасных сред, Борисоглебский завод химич. машиностроения – аппараты теплообменные и возд. охлаждения) и разл. с.-х. техника (плоскорезы, плуги, сеялки и др.). Действуют заводы: вагоноремонтный им. Э. Тельмана и тепловозоремонтный им. Ф. Э. Дзержинского (в т. ч. произ-во газотурбовозов).

Развито произ-во разл. мед. оборудования («МикроМед» – электронная мед. техника, «Крыло» – инструмент для эндоскопии, оба – в Воронеже; Нововоронежский завод шприцев однократного применения) и медикаментов («Воронежхимфарм – Время» – один из ведущих рос. производителей лейкопластырей, инъекционных растворов в ампулах).

Осн. продукция химич. и нефтехимич. пром-сти – шины («Воронежшина» – один из рос. лидеров по произ-ву шин для с.-х. машин), синтетич. каучук («Воронежсинтезкаучук», с 1932), минер. удобрения («Минудобрения» в Россоши – аммиачная селитра, нитроаммофоска, карбонат кальция и др.), эмали и краски («АВС Фарбен» в Ольховатском р-не), полиэтиленовые и полипропиленовые трубы.

Ведущее предприятие пром-сти строит. материалов – Воронежский керамич. завод (глазурованная керамич. плитка). Произ-во мела, извести, шпатлёвки (стройкомбинаты в Бутурлиновке, Калаче и др.), огнеупоров (Семилукский огнеупорный завод), цемента («Подгоренский цементник», пос. городского типа Подгоренский), деталей трубопроводов («Лискимонтажконструкция»), бетона, различных железобетонных изделий и конструкций и др. Действует Журавский охровый завод (Кантемировский р-н).

Лёгкая пром-сть специализируется на произ-ве кожаной (в Борисоглебске, Острогожске и Воронеже) и резиновой (в Воронеже) обуви, кожгалантереи («Шевро» в Острогожске), ковровых изделий (пос. гор. типа Елань Новохопёрского р-на) и др.

В пищевой пром-сти выделяется сахарная отрасль: действуют ок. 10 заводов; в т. ч. Калачеевский сахарный завод «Кристалл». Развито также произ-во мясных, овощных и плодово-ягодных консервов, подсолнечного масла (ведущее предприятие – Аннинский маслоэкстракционный завод, пос. Анна), сливочного масла и сыров, казеина («Аннинское молоко», Воронежский молочный комбинат и др.), кондитерских изделий (Воронежская кондитерская фабрика и др.), дрожжей и др. Осн. продукция мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности: пшеничная и ржаная обдирная мука; ячневая, манная и гречневая крупа, овсяные хлопья «Геркулес», пшено, горох, комбикорма (Воронежский экспериментальный комбикормовый завод). Вдоль р. Дон – лов и переработка рыбы.

В В. о. производятся также пиломатериалы, мебель, стеклотара (гл. обр. в Воронеже). Традиционно развиты гончарный промысел (Рамонская фабрика худож. керамики), с кон. 20 в. – литьё церковных колоколов (завод колокольного литья «Вера» и мастерская худож. литья в Воронеже и др.).

Основной пром. центр – Воронеж, др. пром. центры – Борисоглебск, Россошь, Семилуки.

| Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т | |||||

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Зерно | 2715,6 | 3848,7 | 1456,2 | 1720,7 | 2356,4 |

| Сахарная свёкла | 3887,5 | 4795,5 | 2834,5 | 2149,7 | 2898,6 |

| Семена подсолнечника | 243,6 | 204,0 | 381,0 | 359,3 | 396,3 |

| Картофель | 880,1 | 657,3 | 451,2 | 1146,5 | 1177,0 |

| Овощи | 292,8 | 214,8 | 192,5 | 217,9 | 207,5 |

| Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов | |||||

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Крупный рогатый скот | 1483,7 | 1389,3 | 996,5 | 638,8 | 458,1 |

| Свиньи | 1696,6 | 1569,2 | 723,4 | 438,3 | 361,1 |

| Овцы и козы | 1384,1 | 1302,0 | 452,2 | 207,0 | 164,6 |

| Таблица 4. Основные виды продукции животноводства | |||||

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Скот и птица на убой, тыс. т | 253,5 | 298,0 | 142,1 | 107,1 | 120,8 |

| Молоко, тыс. т | 1348,9 | 1496,4 | 984,2 | 758,8 | 725,7 |

| Яйца, млн. шт. | 846,9 | 860,9 | 693,0 | 629,1 | 637,9 |

Сельское хозяйство. Объём с.-х. продукции 29,8 млрд. руб. (2004), в т. ч. 59,7% приходится на продукцию растениеводства (табл. 2). Площадь с.-х. угодий 40 тыс. км2 (73,8% площади области, в т. ч. 75,8% пашня). Выращивают зерновые (пшеница, ячмень, овёс, на юге области – кукуруза), технич. культуры (сахарная свёкла, подсолнечник, конопля), а также гречиху, картофель, овощи. Традиционно возделывают веничное сорго (гл. обр. на юге области; используется для произ-ва веников). Развито садоводство (яблоня, груша, вишня и др.). Производят семена с.-х. культур: кукурузы (кукурузокалибровочный завод «Золотой початок» в Павловском р-не), свёклы, многолетних трав; действуют 3 опытные станции: Воронежская овощная в Верхнехавском р-не, Воронежский ВНИИ кукурузы в Хохольском р-не и Россошанская зональная садоводства.

Развито молочно-мясное скотоводство, свиноводство, мясо-шерстное овцеводство, птицеводство (таблицы 3, 4). Важное значение имеют племенное скотоводство (племпредприятие «Воронежское», племзавод «Дружба» в Павловском р-не) и коневодство [Хреновской конный завод в с. Хреновское Бобровского р-на, основанный в 1776 гр. А. Г. Орловым, здесь была выведена орловская рысистая порода; конезаводы – № 11 в Новоусманском р-не и Чесменский (где разводилась порода т. н. битюгов) в Бобровском р-не].

С.-х. организации производят б. ч. зерна (82,7%), семян подсолнечника (80,1%) и св. 50% молока. В хозяйствах населения производится практически весь картофель (98,6%), б. ч. овощей (90,4%), а также скота и птицы на убой (58,3%).

Транспорт. В транспортной системе В. о. ключевую роль играет ж.-д. транспорт (гл. обр. грузовые перевозки – продукция машиностроения, химич. и др. отраслей). Длина железных дорог 1149 км (2004). Гл. ж.-д. магистрали: Москва – Рязань – Мичуринск – Воронеж – Лиски – Ростов-на-Дону и Липецк – Борисоглебск – Волгоград. Длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием 9147 км. Гл. автодороги: Москва – Елец – Воронеж – Ростов-на-Дону, Тамбов – Борисоглебск – Волгоград, Воронеж – Курск, Воронеж – Борисоглебск – Балашов – Саратов. Длина судоходных водных путей (р. Дон) – св. 550 км. Крупные речные порты: Воронеж, Лиски. Междунар. аэропорт в Воронеже.

Здравоохранение

В В. о. насчитывается 138 больниц, 19 диспансеров, 169 амбулаторно-поликлинич. учреждений; имеется 23,6 тыс. больничных коек (98,5 коек на 10 тыс. жит.); работают 10,7 тыс. врачей (1 врач на 223 жит.), 24,6 тыс. лиц ср. мед. персонала (2003). Наиболее распространены болезни органов дыхания (22,6%), кровообращения (14%), пищеварения (8,2%). Осн. причины смерти: болезни органов кровообращения, новообразования, травмы и отравления (2003).

Образование. Учреждения науки и культуры

Функционируют (2005) ок. 260 дошкольных учреждений, ок. 2000 общеобразоват. учебных заведений, ок. 100 учреждений начального и среднего проф. образования, 47 вузов (включая филиалы), из них 15 государственных, в т. ч. Воронежский гос. ун-т (основан в 1918), университеты: аграрный (1913), педагогический (1931), технический (основан в 1956 как вечерний машиностроит. ин-т; статус и название изменялись; с 1993 совр. назв.); академии – лесотехническая (1918), архитектурно-строительная (1930), медицинская (1930), технологическая (1930), искусств (1971); Борисоглебский педагогич. ин-т. Ок. 1000 библиотек, в т. ч. 4 областные б-ки (все в Воронеже), в т. ч. Универсальная науч. б-ка (1864). Музеи: краеведческие – Борисоглебский (1913), Воронежский областной (1894; с 1986 совр. назв.), а также в городах Острогожск, Эртиль; историко-краеведческие (в городах Богучар, Павловск); Природный историко-археологич. музей-заповедник «Дивногорье» (1991), Гос. археологич. музей-заповедник «Костёнки» (1968; в с. Костёнки); в Воронеже – Худож. музей им. И. Н. Крамского (1933), Лит. музей им. И. С. Никитина; Дома-музеи А. Л. Дурова, И. С. Никитина, музей А. В. Кольцова; Музей-усадьба Д. В. Веневитинова в с. Новоживотинное и др.

Средства массовой информации

Наряду с центральными в В. о. действуют св. 100 областных СМИ (2005). Крупнейшее местное информац. агентство – «Воронеж-Медиа», которое освещает новости политич., экономич., культурной жизни области, криминальную хронику. Среди региональных изданий наиболее читаемыми являются «Воронежская неделя», «Берег», «Воронежский курьер», «Коммерсантъ» (Воронеж).

Архитектура и изобразительное искусство

Древнейшие архит. памятники на территории В. о.: монастырь в честь Нерукотворного Образа Спасителя в с. Костомарово (его собор высечен в скале в 3 этапа – сер. 12, 16–17 и 18–19 вв.), Дивногорский в честь Успения Пресвятой Богородицы мон. [включает пещерные сооружения 12–19 вв., наземные постройки, в т. ч. храм во имя Успения Божией Матери (1880) с чудотворной Сицилийской иконой Божией Матери]. В 18 – 1-й пол. 19 вв. возведены церкви: с чертами барочной архитектуры – Воскресения и Введения в Воронеже (2-я пол. 18 в.), Михаила Архангела и Преображения в Острогожске, Покрова в с. Пузево, Рождества Богородицы в с. Шестаково (все кон. 18 – нач. 19 вв.); в стиле классицизма – церкви Покрова в с. Липовка, Неопалимой Купины в с. Сухая Березовка, Св. Троицы в с. Васильевка и др. С 18 в. сооружался комплекс будущего Воскресенского пещерного мон. в Белогорье (длина подземного лабиринта составляла ок. 2200 м). Сохранились ансамбли конных заводов в стиле классицизма нач. 19 в. – Хреновской по выведению орловских рысаков (построен арх. Н. П. Леонтьевым по проекту Д. Жилярди) и Чесменский (возможно, арх. Леонтьев); усадьбы Северцовых в пос. Ясенки (дом нач. 19 в., пейзажный парк и др.), Веневитиновых в с. Новоживотинное; усадебные постройки в виде ср.-век. замка в Рамони (1883–87; имение принцессы Е. М. Ольденбургской). Среди крупнейших храмов В. о. – ц. Покрова (1871; эклектика с элементами неорусского стиля) и Преображенский собор (сочетание мотивов визант. архитектуры и классицизма; кон. 19 – нач. 20 вв., арх. В. В. Стайновский при участии арх. С. Л. Мысловского и др.) в Бутурлиновке. В городах и посёлках В. о. – многочисл. купеческие, земские и др. постройки кон. 19 – нач. 20 вв. (в т. ч. Кредитный дом в с. Левая Россошь в формах неоклассицизма, 1904; здание низшей ремесленной школы в стиле модерн в пос. Ольховатка, 1905).

В худож. жизни В. о. значит. роль играли А. А. Бучкури и А. П. Васильев (в кон. 1920–30-х гг. преподаватели худож. студии Воронежа, среди учеников – М. И. Лихачёв, нар. худ. РФ). В 1922 был создан Воронежский гос. художественно-пром. техникум (ведущие преподаватели – Бучкури и С. М. Романович, среди учеников – В. Ф. Рындин). Др. художники: Ю. Ф. Внодченко, Ю. П. Санин, А. В. Богачёв, В. Т. Лосев, В. П. Криворучко (живописцы); И. П. Дикунов, Э. Н. Пак (скульпторы); М. Ф. Ахунов, В. А. Пресняков, Н. Б. Василенко, В. Т. Дмитриенко, В. И. Фурсов (графики); Е. Л. Луценко, А. Н. Ечеин (сценографы); А. Е. Смирнов (плакат); З. П. Суворкова (керамист); О. А. Сазонов, В. И. Ващенко, В. А., Е. И., Е. В. Анпилоговы (церковное иск-во).

Музыка

В муз. фольклоре В. о. объединяются черты центр.-рус. и юж.-рус. стилей. В 1696 Пётр I привёз в Воронеж хор государевых певчих дьяков, который пел в храмах и на церемониях спуска новых кораблей на воду. Обучение церковному пению велось в Духовной семинарии в Воронеже (основана в 1745). С кон. 18 в. Воронеж стал одним из крупнейших в рос. провинции муз. центров; на сцене публичного театра ставились рус. и зарубежные оперы (в т. ч. «Вольный стрелок» К. М. фон Вебера) и балеты («Дочь Дуная», «Жизель», «Корсар» А. Адана), крепостной оркестр помещика Охотникова исполнял в концертах увертюры Дж. Россини, Вебера и др. В 1867 в Воронеже открыто отделение Русского музыкального общества, в 1882 – первое в области муз. уч-ще, в 1884 – муз. изд-во В. Кастнера.

В 1931 одним из центров муз. жизни В. о. стал Театр муз. комедии; на его базе в 1961 создан Муз. театр, с 1968 Воронежский театр оперы и балета. Симфонич. оркестр (основан в 1925) работает в составе Воронежской филармонии (1937). Воронежская орг-ция Союза композиторов (1962) объединяет композиторов и музыковедов Воронежа, Липецка, Курска, Ельца. Среди проф. музыкантов области – композитор и хоровой дирижёр К. И. Массалитинов, пианист Г. И. Романовский, композитор Г. Т. Ставонин, музыковеды Ю. В. Воронцов, Е. Б. Трембовельский, дирижёр В. И. Вербицкий.

В 1942 создан Воронежский русский народный хор. В 1910–18 в с. Александровка (ныне Таловского р-на) функционировал нар. хор – в дальнейшем Русский народный хор имени М. Е. Пятницкого; там же находится Мемориальный музей М. Е. Пятницкого, проводится ежегодный областной фестиваль нар. песни «На родине Пятницкого».

Театр

В 1787 наместник Воронежа В. А. Чертков открыл в своём доме «Благородный любительский театр» (существовал до 1793). В 1802 в этом помещении открылся Воронежский публичный театр (ныне Воронежский театр драмы им. А. Кольцова). В В. о. также работают театры: кукол «Шут» (1925; при нём существует Музей театральной куклы им. А. А. Веселова), ТЮЗ (1932), оперы и балета (1961), Камерный (1993) – все в Воронеже; Борисоглебский муниципальный драматич. им. Н. Г. Чернышевского (1937).