СЕ́ВЕРНАЯ ОСЕ́ТИЯ – АЛА́НИЯ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

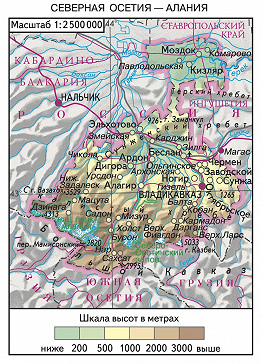

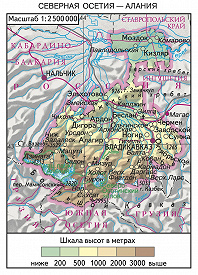

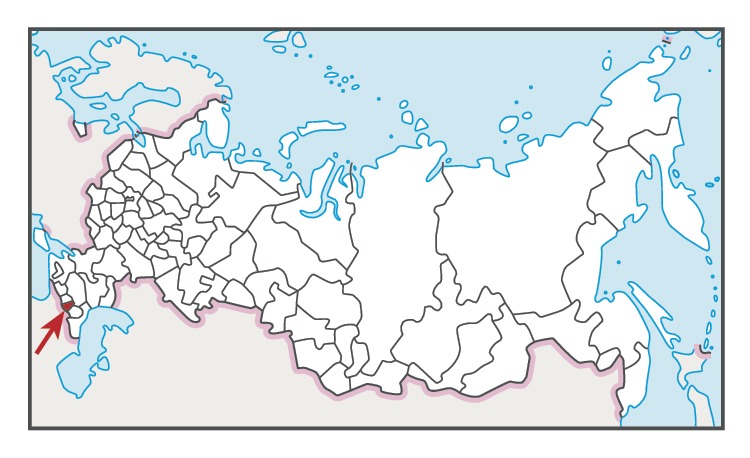

СЕ́ВЕРНАЯ ОСЕ́ТИЯ – АЛА́НИЯ (Республика Северная Осетия – Алания), субъект Рос. Федерации. Расположена на юге Европ. части России, в предгорьях и на сев. склоне Главного Кавказского хребта. Граничит на юге с Грузией и Юж. Осетией. Входит в состав Сев.-Кавк. федерального округа. Пл. 8,0 тыс. км2. Нас. 704,0 тыс. чел. (2014; 450,6 тыс. чел. в 1959; 634,0 тыс. чел. в 1989). Столица – г. Владикавказ. Адм.-терр. деление: 8 районов, 6 городов, 1 пос. гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти республики определяется Конституцией РФ и Конституцией Республики Северная Осетия – Алания (1994). Гос. власть в республике осуществляют парламент, глава республики, правительство, иные органы гос. власти. Парламент Республики Северная Осетия – Алания – постоянно действующий высший представительный и единственный законодат. орган республики. Избирается на 5 лет в составе 70 депутатов. Порядок выборов депутатов определяется законом республики в соответствии с федеральным законом. Число депутатов, работающих на проф. постоянной основе, устанавливается конституц. законом Республики Северная Осетия – Алания. Высшее должностное лицо – глава республики, он же является главой исполнит. власти. Глава Республики Северная Осетия – Алания избирается депутатами парламента в соответствии с федеральным и республиканским законодательством. Он осуществляет общее руководство республиканскими органами исполнит. власти и может председательствовать на заседаниях правительства; определяет структуру органов исполнит. власти; назначает с согласия парламента председателя правительства – постоянно действующего высшего коллегиального органа исполнит. власти, осуществляет иные полномочия.

Природа

Рельеф

С. О. – А. расположена на сев. склоне Большого Кавказа. Сев. часть занимает Терско-Кумская низменность, разделённая р. Терек на плоскую левобережную Моздокскую равнину и террасированную правобережную Надтеречную равнину. Южнее протягиваются низкогорные Терский (выс. до 696 м) и Сунженский (до 926 м, гора Заманкул) хребты. В центре расположена Северо-Осетинская наклонная равнина выс. 380–700 м. Южнее протягиваются передовые хребты Лесистый (выс. до 1265 м, гора Кажчибос), Пастбищный (до 1500 м) и Скалистый [до 3529 м, гора Вазахох (Уазахох)], представляющие собой куэсты с пологими северными и крутыми юж. склонами. На юге С. О. – А. поднимаются Боковой хребет (выс. до 5033 м, гора Казбек – высшая точка С. О. – А.) и Главный, или Водораздельный, хребет. От передовых хребтов они отделены серией котловин – Задалесская, Садоно-Унальская, Лацская, Даргавская, Канийская и Чмийская. Хребты крутосклонные, глубокорасчленённые, с альпийскими формами рельефа – карами, цирками, трогами, острыми в виде пиков и пирамид вершинами; перевалы – Мамисонский, Рокский и др. При пересечении хребтов реки образуют живописные Дигорскую теснину, каньон Кадаргаван, Куртатинское, Касарское ущелья и др. В горах активны селевые, обвально-осыпные, оползневые процессы, сход лавин. Развит карст; пещеры – Нывджин-лагат (Пещера рисунков), Университетская, Шуби-Ныхасская, Сталактитовая и др.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория С. О. – А. расположена в пределах складчато-покровной системы Большого Кавказа Альпийско-Гималайского подвижного пояса. Сев. и центр. части С. О. – А. (Терско-Кумская низменность, Терский и Сунженский хребты, Северо-Осетинская равнина) находятся в пределах Терско-Каспийского передового прогиба (заполнен олигоцен-неогеновой молассой), строение которого осложнено Терским и Сунженским валами. Тектонич. зона сев. склона Большого Кавказа (Лесистый, Пастбищный и Скалистый хребты) сложена наклонно залегающими терригенно-карбонатными отложениями верхней юры – эоцена (глины, песчаники, мергели, известняки, доломиты). В осевой зоне (Боковой и Главный, или Водораздельный, хребты), в юго-зап. части С. О. – А., на поверхность выступают складчато-покровные комплексы докембрийского и палеозойского возрастов (кристаллич. сланцы, гнейсы, амфиболиты), прорванные интрузиями позднепалеозойских гранитоидов и габбро. Породы осевой зоны надвинуты на интенсивно деформированную черносланцевую толщу нижней и средней юры. В юго-вост. части С. О. – А. полоса развития черносланцевой формации расширяется, слагая осевую часть складчатой системы. Неоген-четвертичный вулканизм (вулкан Казбек). Горная часть С. О. – А. – область интенсивной сейсмичности.

Важнейшие полезные ископаемые – руды свинца и цинка (в ряде случаев с медью), месторождения которых расположены в Скалистом хребте (Садонский рудный узел). Известны месторождения и проявления руд ртути, урана, золота и серебра. Значительны запасы доломитов (Боснинское месторождение), известняков (Длиннодольское), песчано-гравийного материала (Гизельдонское, Архонское, Алагирское и др.); имеются месторождения глин, песков, суглинков, вулканич. пепла, диабазов, пресных и минер. подземных вод. В сев. части С. О. – А. – мелкие нефтяные и газовые месторождения, принадлежащие Северо-Кавказской нефтегазоносной провинции.

Климат

На территории С. О. – А. климат умеренно континентальный. На Терско-Кумской низменности ср. темп-ры января от –3,5 до –4 °C (абсолютный минимум –35 °C), июля 23–24 °C (абсолютный максимум 42 °C), часты засухи и суховеи (до 80 дней в году). На Северо-Осетинской равнине ср. темп-ры января от –4 до –4,5 °C, июля 20–21 °C. Безморозный период в равнинной части 190 сут. Годовое количество осадков возрастает с севера на юг, на равнинах от 400 мм до 800 мм, в горах до 1200 мм, уменьшаясь в котловинах (до 370 мм). Бо́льшая часть осадков выпадает в мае – июле. Высота снежного покрова от 10 см на равнинах до 60 см и более в горах. Типичны горно-долинные ветры и фёны.

Развито оледенение (ок. 250 ледников), пл. ок. 170 км2; наиболее крупные ледники – Караугом (длина ок. 13 км, пл. менее 26 км2), Цея, Мидаграбинский, Майли, пульсирующий ледник Колка (подвижки в 1902, 1969, 2002). Совр. оледенение за последние 100 лет сократилось почти вдвое.

Внутренние воды

В С. О. – А. – 84 реки (длина 10 км и более), относящиеся к бассейну Терека. Осн. реки – Терек (110 км в пределах С. О. – А.) и его притоки (Ардон, Фиагдон, Гизельдон, Урух, Урсдон, Камбилеевка, Сунжа). Реки отличаются высокой мутностью. Озёра (всего 137) преим. небольшие, ледникового происхождения (Турье, Фастагское и др.), а также карстовые, в т. ч. подземное Ныхасское озеро. Самое большое озеро – Хурикау (длина до 1 км, ширина до 300 м), водохранилище – Зарамагское (длина 3100 м, ширина до 200 м). Действуют оросительная и обводнительная системы (Дигорская, Цалыкская, Эльхотовская и др.), самый крупный канал – Алханчуртский. Есть небольшие болота.

Почвы, растительный и животный мир

Равнины расположены в степной и лесостепной зонах и почти полностью распаханы. В долине Терека и низовьях его осн. притоков сохранились массивы пойменных дубовых, тополёвых, ольхово-ивовых лесов и луга на аллювиальных почвах. Для гор типична высотная поясность. На выс. 600–1800 м развиты широколиственные леса, во многих местах вырубленные. В нижней части (до 800–1000 м) это дубовые и дубово-грабовые леса на тёмных серых лесных почвах, выше – буковые и буково-грабовые на бурозёмах и перегнойно-карбонатных почвах. В котловинах формируются луговые степи и нагорные ксерофиты, местами можжевеловые редколесья на горно-степных почвах. На выс. 1800–2400 м в долинах осевых хребтов на сев. и зап. склонах развиты сосновые и берёзовые леса на бурозёмах и подзолистых почвах, в сочетании с высокотравными лугами и остепнёнными лугами на юж. склонах. У верхней границы леса – пояс берёзового криволесья (местами с буком), зарослей рододендрона, выше – высокотравные субальпийские луга, местами с зарослями рододендрона на дерновых альфегумусовых и дерново-торфянистых почвах, с 2600 м – низкотравные альпийские луга. На верхних частях склонов господствуют нивально-гляциальные ландшафты. Леса занимают 24% территории.

В С. О. – А. обитают 78 видов млекопитающих, 175 видов птиц, 16 видов пресмыкающихся, 5 видов земноводных. В степях обычны грызуны, заяц-русак, хорь-перевязка, ушастый ёж, корсак и др.; из птиц – степной лунь и др.; много пресмыкающихся. В лесах водятся кабан, косуля, медведь, волк и др., из птиц – большой пёстрый дятел, зелёная пеночка, сойка и др. В высокогорье обитают серна, тур, каменная куница, ласка, горностай и др.; из птиц – улар, большая чечевица, краснокрылый стенолаз, беркут, белоголовый сип и др. Акклиматизированы олень, алтайская белка, енотовидная собака; реакклиматизирован зубр.

В Красную книгу РФ внесены 105 видов растений и грибов (берёза Радде, тис ягодный, лещина медвежья, колокольчик ардонский и др.), 60 видов позвоночных (зубр, серна, кавказский тетерев, бородач, гигантский слепыш и др.), 41 вид беспозвоночных животных (махаон, аполлон, мнемозина, красотел пахучий и др.).

Состояние и охрана окружающей среды

В нач. 21 в. в горах сократились площади террасного земледелия, ухудшилось состояние пастбищ. Растут объёмы пром. отходов и рудных отвалов, происходит подрезка склонов при строительстве, затопление земель, загрязнение речных и подземных вод и т. д., отмечается активизация эрозии почв, оползней, селей. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 69,3 тыс. т, в т. ч. от стационарных источников 4,4 тыс. т, от передвижных источников 64,9 тыс. т (2012). Объём сбросов загрязнённых сточных вод 106,5 млн. м3, осн. источники загрязнения – горно-рудное произ-во, предприятия цветной металлургии, жилищно-коммунальное хозяйство, автотранспорт и с. х-во. В 20 в. площадь лесов сократилась более чем в 2 раза.

Охраняемые природные территории занимают почти 20% площади С. О. – А. и включают Северо-Осетинский заповедник, нац. парк Алания, Цейский гос. заказник, региональные заказники (в т. ч. Турмонский, Змейско-Николаевский, Заманкульский), 216 памятников природы (каньон Ахсинта, Мидаграбинские водопады, Ныхасское ущелье, роща Хетага и др.), 1 ботанич. сад.

Население

Осетины составляют 65,1% нас., русские – 20,8%, ингуши – 4%. Проживают также армяне, грузины, кумыки, чеченцы, турки и др. (2010, перепись).

С нач. 1990-х гг. численность населения увеличилась более чем на 55 тыс. чел., гл. обр. за счёт притока вынужденных переселенцев и беженцев из республик быв. СССР (Грузии, Казахстана и др.). В 1989–2002 на долю миграц. прироста приходилось св. 60% прироста населения. С сер. 2000-х гг. наблюдается миграц. отток населения (78 на 10 тыс. жит., 2013), что привело к уменьшению его численности (почти на 8,0 тыс. чел. за 2010–14). Естеств. убыль населения с 2005 сменилась приростом (4,8 на 1000 жит., 2013; почти в 2,5 раза выше средней по РФ). Характерны повышенные показатели рождаемости (15,3 на 1000 жит.) и пониженные – смертности (10,5 на 1000 жит.); младенческая смертность 10,1 на 1000 живорождённых. Доля женщин 53,8%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 20,3%, старше трудоспособного возраста – 21,7%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 73,9 года (5-е место в РФ; мужчины 68,5, женщины 79,1 года). Ср. плотность нас. 88,1 чел./км2, в некоторых районах до 140 чел./км2. Доля гор. нас. 64,0% (2014). Ок. 45% жителей республики проживают во Владикавказе (307,3 тыс. чел., 2014); др. крупные города (тыс. чел.) – Моздок (39,4) и Беслан (37,0).

Религия

На территории С. О. – А. гл. обр. представлены православие, ислам и традиционные осет. верования. Зарегистрировано (на 30.1.2015) 36 православных религ. орг-ций [в т. ч. 2 монастыря (1 мужской и 1 женский) и одно подворье], принадлежащих Владикавказской епархии РПЦ (образована в 2011); 20 мусульм. религ. орг-ций, входящих в Духовное управление мусульман Республики С. О. – А. (образовано в 1994), 3 религ. орг-ции традиционных верований осет. народа. В С. О. – А. зарегистрированы также 28 протестантских орг-ций разл. деноминаций [пятидесятники (9), евангельские христиане-баптисты (9), адвентисты седьмого дня (2), лютеране и др.], 2 иудаистские, 2 католич., 4 орг-ции свидетелей Иеговы, по 1 – Арм. апостольской церкви, Междунар. об-ва сознания Кришны, община молокан.

Исторический очерк

Древнейшие памятники человеческой деятельности (не менее 600 тыс. лет назад) на территории С. О. – А. относятся к Ашелю (нижние слои пещеры Мыстулагты-лагат, перекрытые пачкой слоёв Мустье, мезолита – энеолита, бронзового и железного веков). Ряд местонахождений относится к ашело-мустьерской эпохе. Памятники позднего палеолита неизвестны; мезолитические – открыты у сёл Комарово и Цми, мезолита – энеолита – у сёл Кобан и Дзивгис, мастерские неолита – энеолита по обработке кремня – в Дигории (Атдорт, Уорскена).

Ранний бронзовый век (с 4-го тыс. до н. э.) представлен майкопской культурой, куро-араксской культурой, единичными погребениями древнеямной культуры (см. Ямная культура); средний – северокавказской культурой, катакомбной культурой (в равнинной части); поздний бронзовый и ранний железный века – кобанской культурой. Для позднего бронзового века отмечено влияние срубной культуры в предгорьях, для раннего железного – скифской археологической культуры, савроматской археологической культуры, представленных, в частности, несколькими погребениями.

Со 2 в. до н. э. происходит распространение памятников, связанных с населением степей Предкавказья, смешение пришельцев и местного населения. Со 2 в. н. э. развивается культура, соотносимая с кавказскими аланами, в т. ч. центры гор. уровня 2–4/5 вв. (Брут, Зилги и др.). Не позднее 7 в. аланы смещаются в предгорно-горную зону, активизируется их интеграция с горцами. Отмечено влияние, соотносимое с контролем над регионом гуннов, Тюркского каганата, Хазарского каганата.

В 10 в. оформляется гос-во Алания, создаётся Аланская епархия Константинопольского патриархата; аланские памятники вновь появляются на равнине. Возможно, остатками г. Дедяков, известного по др.-рус. летописям, являются Верхний Джулат, Змейский могильник. В 1222 и 1238–39 Алания была разгромлена монголами. В равнинной части фиксируются яркие свидетельства распространения ислама в 14 в. (Татартупский минарет в Верхнем Джулате). В 1395–96 регион опустошён Тимуром. Крах государственности, постигший Аланию, привёл к подрыву основ хозяйства, полному разрушению гор. жизни, катастрофич. сокращению численности населения.

В 15–17 вв. население региона вело тяжёлую борьбу за выживание в крайне стеснённых горных условиях (равнина была занята адыгами), прирастая численно, организуя гражд. общины и возрождая хозяйств. деятельность. Складывались локальные общества осетин (Тагаурское, Куртатинское, Алагирское, Дигорское и Туальское), сохранявшие свою независимость. Постепенное ослабление, а затем и исчезновение церковной организации в регионе привело к возвращению б. ч. осетин в язычество. С 16–17 вв. некоторые представители осет. аристократии принимали мусульманство, получившее распространение и у большинства расселившихся вокруг осетин тюрк. народов.

В 1740-х гг. установлены дипломатич. отношения с Россией. Для восстановления утраченных позиций христианства в регионе весной 1745 начала работу созданная Синодом Осет. духовная комиссия. В 1752 в с. Дзивгис открылась первая у осетин частная школа, в 1798 напечатана первая книга на осет. яз. – «Краткий катехизис». В 1763 рус. властями построен форпост (с 1765 крепость) Моздок.

По условиям Кючук-Кайнарджийского мира 1774 территория региона вошла в состав Рос. империи. В 1784 заложена крепость Владикавказ. До 1830-х гг. б. ч. территории совр. С. О. – А. находилась на т. н. землях горских народов, не включённых в основное адм.-терр. деление Рос. империи, в 1830-х гг. был сформирован Владикавказский округ Кавк. линии, подчинявшийся коменданту Владикавказской крепости. Небольшая часть территории региона вдоль Военно-Грузинской дороги входила в Кавказскую губернию (1802–22), Кавказскую область (1822–47) и Ставропольскую губернию (1847–60). Город Моздок входил в состав Кавк. наместничества (1785–1796), Астраханской губернии (1797–1802), Кавк. губ. (1802–22), Кавк. обл. (1822–47), Ставропольской губ. (1847–1866).

В 1820-е гг. началось массовое переселение осетин на равнину, основывались новые сёла, улучшалась экономич. ситуация. В сер. 19 в. часть осет. знати организовала переселение св. 5000 осетин в Османскую империю. В 1860–1920 территория С. О. – А. (с 1866 включая Моздок) входила в состав Терской области. С сер. 19 в. в регионе получила развитие пром-сть (в первую очередь – добыча и переработка полиметаллич. руд), во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. началось формирование нац. интеллигенции.

После Февральской революции 1917 во Владикавказе 5(18).3.1917 был образован Терский областной гражд. к-т, а вслед за ним и окружные комитеты. Осн. политич. силами стали «Союз объединённых горцев Северного Кавказа и Дагестана» (основан в мае 1917, стремился к отделению от России Сев. Кавказа) и революционно-демократич. партия «Кермен» (создана в июле 1917). Важную роль в политич. жизни сыграли съезды осет. народа, собиравшие представителей Сев. и Юж. Осетии. Уже на 1-м съезде (июль 1917) было заявлено о необходимости объединения Сев. и Юж. Осетии в единое гос. образование. На 2-м съезде (ноябрь 1917) было принято Положение об Осет. нац. совете – высшем органе власти на территории Осетии. В марте 1918 на Пятигорском съезде народов Терека была признана власть СНК РСФСР и создана Терская сов. республика, в состав которой вошла и Сев. Осетия. Начавшаяся Гражд. война 1917–22 прервала нац.-гос. строительство в регионе. В янв. 1919 – янв. 1920 регион находился под контролем Вооруж. сил Юга России. В 1921–24 Сев. Осетия входила в состав Горской АССР. 7.7.1924 в результате разделения Горской АССР образована Сев.-Осет. АО. В 1924–34 входила в состав Северо-Кавказского края, в 1934–36 вновь созданного Сев.-Кавк. края (см. в ст. Ставропольский край). В соответствии с Конституцией СССР (принята 5.12.1936) Сев.-Осет. АО преобразована в Сев.-Осет. АССР, которая стала самостоят. субъектом в составе РСФСР. В 1920–30-е гг. Сев. Осетия развивалась как индустриально-аграрный регион, введён в строй ряд крупных предприятий, в т. ч. завод «Электроцинк», Бесланский маисовый комбинат. Статус города получили Алагир (1938), Беслан (1950), Ардон и Дигора (1964). В Вел. Отеч. войну во время Битвы за Кавказ 1942–43 на территории республики проходили ожесточённые бои, она оказалась частично оккупирована герм. войсками. В нояб. 1942 наступление герм. войск было остановлено на подступах к г. Орджоникидзе, что позволило не допустить их прорыва в Закавказье. В янв. 1943 территория республики была полностью освобождена от неприятеля.

ВС Сев.-Осет. АССР 20.7.1990 была принята Декларация о гос. суверенитете. В дек. 1990–1993 офиц. название республики Сев.-Осет. ССР, в 1993–94 – Республика Сев. Осетия. 16.1.1994 проведены первые в истории республики президентские выборы. 12.11.1994 ВС Республики Сев. Осетия принята конституция. 7.12.1994 утверждено совр. название. В 2000–10 С. О. – А. входила в состав Юж. федерального округа. 1.9.2004 на территории С. О. – А. в г. Беслан произошёл один из крупнейших террористич. актов в России в 2000-х гг. В школе № 1 террористами (32 чел.) были захвачены в заложники св. 1100 чел. (преим. дети, их родители и сотрудники школы), 3.9.2004 силы Центра спец. назначения ФСБ России осуществили штурм здания. В ходе событий 1–3.9.2004 погибли 333 человека (в т. ч. 186 детей) и 31 террорист, св. 700 чел. получили ранения. С 19.1.2010 С. О. – А. в составе Сев.-Кавк. федерального округа.

Хозяйство

С. О. – А. входит в Сев.-Кавк. экономич. район. Объём пром. продукции по стоимости примерно равен объёму с.-х. продукции (2013). В экономике РФ выделяется произ-вом цинка (ок. 20% общероссийского произ-ва, 2-е место после Челябинской обл.), свинца (ок. 30%), вольфрама (ок. 30%), твёрдых сплавов (св. 10%; гл. обр. вольфрамовых и титановольфрамовых); также на долю С. О. – А. приходится 3,6% рос. произ-ва игристых и газированных вин, ок. 1% – водки и ликёро-водочных изделий.

Структура ВРП по видам экономич. деятельности (%, 2012): оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 19,3, сельское и лесное хозяйство 17,8, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязат. социальное обеспечение 16,8, транспорт и связь 9,3, обрабатывающие произ-ва 9,0, строительство 7,2, здравоохранение и социальные услуги 5,5, образование 5,4, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 4,5, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2,3, добыча полезных ископаемых 0,2, др. виды деятельности 2,7. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %, 2013): частная 73,1, муниципальная 9,4, обществ. и религ. организаций (объединений) 8,6, гос. 6,5, пр. формы собственности 2,4.

Экономически активное нас. 345,0 тыс. чел., из них в экономике занято ок. 90%. Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%, 2013): сельское и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство 15,1, обрабатывающие произ-ва 14,8, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 13,7, образование 11,4, здравоохранение и социальные услуги 7,9, строительство 7,6, транспорт и связь 6,4, операции с недвижимым имуществом 4,4, пр. коммунальные, социальные и персональные услуги 4,3, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 3,1, гостиницы и рестораны 2,8, добыча полезных ископаемых 0,2, др. виды деятельности 8,3. Уровень безработицы 8,1%. Денежные доходы на душу населения 17,8 тыс. руб. в месяц (68,6% от среднего по РФ, 2013); 12,1% нас. С. О. – А. имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность

Объём пром. продукции 24,1 млрд. руб. (2013); из них 68,9% приходится на обрабатывающие произ-ва, 29,3% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 1,8% – на добычу полезных ископаемых. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): пищевкусовая пром-сть 41,0, металлургич. произ-во 32,6, машиностроение 9,3, произ-во стройматериалов 4,7, др. отрасли 12,4.

Произ-во электроэнергии 0,4 млрд. кВт·ч (2013), в осн. на ГЭС: Эзминской (45 МВт), Гизельдонской (ок. 23 МВт) и Головной (15 МВт) Зарамагского каскада (строится на р. Ардон, 2015) (все – в составе Сев.-Осет. филиала компании «РусГидро») и др.

Металлургич. произ-во действует на базе привозного сырья и частично – собств. добычи (месторождения Садонского рудного узла, Джимидонское свинцово-цинковое). Во Владикавказе действуют: «Электроцинк» (в составе «Уральской горно-металлургич. компании»; объёмы произ-ва, тыс. т, 2014: цинк 54,7, свинец 13,8, серная кислота 79,5, сплавы на основе меди), «Победит» (вольфрам, молибден, твёрдые сплавы).

Машиностроит. предприятия (б. ч. находится во Владикавказе) специализируются на произ-ве низковольтной аппаратуры (завод «Электроконтактор»), мотогенераторов для автомобильной техники (Осет. завод автомобильного и тракторного электрооборудования), микроканальных пластин для приборов ночного видения (Технологич. центр «Баспик»), газоразрядных приборов (предприятие «Разряд»), спец. смол и компаундов (НИИ электронных материалов), резисторов (Алагирский завод сопротивлений), а также ремонте ж.-д. подвижного состава (вагоноремонтный завод им. С. М. Кирова).

Действуют неск. предприятий по произ-ву кирпича, строит. металлоконструкций, щебня, гофрокартона. Во Владикавказе – выпуск стеклотары («Иристонстекло»), полиэтилентерефталатных плёнок («Кетон»); в Моздоке – крупное произ-во гардинно-тюлевых изделий («Моздокские узоры»).

В пищевкусовой пром-сти важное место занимают переработка зерновых культур, мяса скота и птицы, консервирование овощей и плодов, произ-во алкогольных и безалкогольных напитков (ведущие предприятия сконцентрированы в Пригородном и Моздокском районах). Действует ряд спиртовых и ликёро-водочных заводов, в т. ч. пивобезалкогольный завод «Дарьял» (Владикавказ). Одной из крупнейших компаний отрасли является Группа компаний «Бавария» (Владикавказ; объединяет ряд предприятий по произ-ву пива, хлебного кваса, газированных напитков, а также по выращиванию зерновых культур и овощей элитных сортов). Крупные пром. центры: Владикавказ, Беслан, Моздок.

Внешнеторговый оборот С. О. – А. составляет 111,4 млн. долл. США (2013), в т. ч. экспорт – 45,5 млн. долл. Экспортируются (% от стоимости): металлы и изделия из них (св. 70), продовольств. товары и с.-х. сырьё (св. 15), продукция машиностроения (ок. 5), химич. пром-сти (ок. 5) и др. Импортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (ок. 50), продовольств. товары и с.-х. сырьё (св. 30), продукция химич. пром-сти (св. 10) и др.

Сельское хозяйство

Стоимость с.-х. продукции 25,9 млрд. руб. (2013), на долю растениеводства приходится ок. 40%. С.-х. угодья составляют ок. 50% территории С. О. – А., из них пашня – около половины. Выращивают зерновые (св. 75% посевных площадей; гл. обр. пшеницу, кукурузу, ячмень), технические (ок. 9%; подсолнечник), кормовые (ок. 9%) культуры, картофель и овощи (ок. 5%; табл. 1). Развито садоводство. В сев. части республики сформировался зерново-животноводч. район; в юж. части развито мясное и молочное скотоводство и овцеводство (таблицы 2, 3); земледелие – гл. обр. в долинах рек.

Таблица 1. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Зерно | 390,6 | 260,6 | 150,2 | 216,1 | 400,6 | 648,5 |

| Семена подсолнечника | 11 | 7,1 | 2,2 | 3,7 | 1,5 | 2,3 |

| Картофель | 135,7 | 65,6 | 89,6 | 84,1 | 133,5 | 122,2 |

| Овощи | 59,2 | 23,7 | 28,8 | 27,7 | 40,9 | 36,7 |

Таблица 2. Поголовье скота, тыс. голов

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Крупный рогатый скот | 178 | 147,7 | 129,1 | 104,6 | 138,4 | 137,9 |

| Свиньи | 209,5 | 74,4 | 80,6 | 118,7 | 34 | 20,8 |

| Овцы и козы | 141,9 | 89,8 | 59,7 | 58,7 | 88,9 | 85,7 |

Таблица 3. Основные виды продукции животноводства

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Скот и птица на убой, тыс. т | 40,1 | 23,4 | 24,1 | 29,2 | 33,4 | 37,5 |

| Молоко, тыс. т | 159,1 | 144,3 | 142,7 | 144 | 197,2 | 217 |

| Яйца, млн. шт. | 131,5 | 75,5 | 83,4 | 127,6 | 128,7 | 129,3 |

Св. 80% с.-х. угодий относится к землям с.-х. организаций, ок. 8% занимают фермерские (крестьянские) хозяйства, св. 5% находится в личном пользовании граждан. Значит. доля зерна (65,2%, 2013), семян подсолнечника (76,0%), ок. 40% скота и птицы на убой производится в с.-х. организациях; ок. 30% зерна – в фермерских хозяйствах; св. 80% молока, св. 60% овощей, скота и птицы на убой, ок. 60% картофеля – в хозяйствах населения. Крупнейшие хозяйства: агропром. холдинг «Мастер-Прайм. Берёзка» (Ардонский р-н), С.-х. производств. кооператив – колхоз «Украина» (Моздокский р-н; оба производят молоко и молочную продукцию), Племрепродуктор «Михайловский» (Пригородный р-н; произ-во мяса птицы), свинокомплекс «Кировский» (Кировский р-н) и др.

Сфера услуг

Помимо розничной торговли (оборот 84,2 млрд. руб., 2013), важное значение имеет курортно-рекреац. комплекс (оздоровительный, познавательный, экологический, горнолыжный туризм, санаторно-курортное лечение) гл. обр. в Алагирском, Дигорском и Ирафском районах. В горной местности действуют круглогодичные турбазы и альпинистские лагеря. С 2007 ведётся строительство горно-рекреац. комплекса «Мамисон» (Ирафский р-н). На территории С. О. – А. расположены многочисл. историко-культурные и природные памятники.

Транспорт

Длина железных дорог 144 км (2013). Длина автодорог с твёрдым покрытием 5,6 тыс. км. По плотности автодорог с твёрдым покрытием (696 км на 10 тыс. км2) республика занимает 4-е место в РФ после Москвы, С.-Петербурга и Моск. обл. По территории С. О. – А. проходит участок Военно-Грузинской автомобильной дороги (Владикавказ – граница с Грузией), Транскавказская автотрасса Алагир – Цхинвал (Юж. Осетия) – Гори (Грузия). Автодорожная сеть С. О. – А. входит в систему т. н. Кавказского кольца: Ростов-на-Дону – Баку – Ереван – Тбилиси – Новороссийск. Междунар. аэропорт Владикавказ. Через С. О. – А. проходит участок газопровода Тихорецк – Моздок – Махачкала и нефтепровода Махачкала – Моздок – Тихорецк – Новороссийск.

Здравоохранение

В С. О. – А. на 10 тыс. жит. приходится врачей 65,8, лиц ср. мед. персонала 96,6, больничных коек 99,1 (2009). Общая заболеваемость на 1 тыс. жит. составляет 1130,23 случая (2010) (преобладают болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, глаз). Заболеваемость туберкулёзом составляет 65,4 случая на 100 тыс. жит. (2009). Осн. причины смерти (число случаев на 100 тыс. жит.): болезни сердечно-сосудистой системы (697,8), онкологич. заболевания (158,1), болезни органов пищеварения (70,2). Республика богата курортными ресурсами, основу которых составляют источники минер. вод: сульфидные в Алагирском р-не (курорт Тамиск); термальные хлоридные натриевые воды Кармадона; углекислые воды Тибского и Зарамагского месторождений; хлоридные натриевые иодобромные воды долины р. Урсдон и др. Санатории – «Осетия», «Кармадон», «Урсдон», «Фиагдон» и др.

Образование. Учреждения науки и культуры

Действуют (2014) 217 дошкольных учреждений (ок. 32 тыс. воспитанников), 208 общеобразоват. учебных заведений (св. 76 тыс. уч-ся), 10 учреждений начального и 16 учреждений среднего проф. образования, 6 гос. вузов (ок. 5 тыс. студентов). Гл. вузы, библиотеки и музеи находятся во Владикавказе. Функционируют также Даргавский архитектурно-этнографич. музей («городок мёртвых»), Дом-музей М. Н. Туганова (с. Дур-Дур Дигорского р-на), Историко-мемориальный дом-музей революционера Г. А. Цаголова (г. Дигора), Мемориальный дом-музей К. Л. Хетагурова (с. Нар Алагирского р-на), музеи краеведения в городах Алагир, Моздок и др. Среди науч. учреждений – ин-ты: биомедицинских исследований, геологии рудных месторождений, Юж. математич., гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева; НИИ электронных материалов – все во Владикавказе.

Средства массовой информации. Крупнейшие периодич. издания (все – в г. Владикавказ): общероссийская газ. «Народы Кавказа» (выходит с 1997; 2 раза в месяц, тираж 4 тыс. экз., рассказывает о культуре народов Кавказа, распространяется в Москве, на Сев. Кавказе и в Закавказье); республиканские газеты «Северная Осетия» (с 1917; ежедневно, 27 тыс. экз., печатный орган администрации республики), «Пульс Осетии» (с 2001; еженедельно, 8,2 тыс. экз.), «Слово» (с 1920; ежедневно, 2,5 тыс. экз.), «Растдзинад» («Правда»; с 1923, ежедневно, 7,5 тыс. экз., на осет. яз.) и др. Муниципальные и районные издания: газеты «Владикавказ» (г. Владикавказ; 5 раз в неделю, 6 тыс. экз.), «Заря» (Алагирский р-н; 3 раза в неделю, 4,5 тыс. экз., на рус. и осет. языках), «Вести Дигории» (Дигорский р-н; 3 раза в неделю, 3,5 тыс. экз., на рус. и осет. языках), «Моздокский вестник» (Моздокский р-н; 3 раза в неделю, 6,4 тыс. экз., на рус. и осет. языках) и др. Радиовещание с 1931, телевидение с 1961; трансляцию теле- и радиопередач осуществляет ГТРК «Алания».

Архитектура и изобразительное искусство

Древнейшие памятники иск-ва на территории С. О. – А. известны с раннего бронзового века, с майкопской культурой связаны изделия из металлов, орнаментированные керамич. сосуды [в т. ч. сосуды с изображениями человека и животных (среди них – барс, ставший одним из символов С. О. – А.), происходящие из курганов на р. Сунжа]. Среди древнейших архит. памятников – дерев. сооружения на каменных цоколях (средний бронзовый век; исследования поселения Чидгом). Широкую известность получили бронзовые изделия кобанской культуры (Верхний Кобан, Нижний Зарамаг, Гастон Уота, Джизи и др.), в т. ч. хранящиеся в крупнейших музеях мира. Образцы ювелирного иск-ва сарматского времени обнаружены в «погребении жрицы» 1 в. до н. э. у совр. с. Комарово. Городища аланов сер. 2–4/5 вв. н. э. с мощной фортификацией, высокоразвитым ремеслом (Брут, Зилги и др.) расценивают как древнейшие в регионе города. Погребения знати 3–8 вв. сопровождали ременные гарнитуры, оружие, конское снаряжение и др., в т. ч. украшенное золотом, вставками и др. – как местной работы, так и привозные из Ирана, Средиземноморья (могильники Беслан, Брут, Верхний Садон, Дагом, Архон, Галиат и др.). Заградит. стены в высокогорных ущельях (Хилак, Касара) строились юж. соседями для предотвращения набегов с Сев. Кавказа.

С расцветом Аланского гос-ва в 10–13 вв. связаны богато декорированные образцы одежды, украшений, оружия, конского снаряжения, прикладного иск-ва из раскопок могильников и гор. центров (Верхний Джулат, вероятно, г. Дедяков рус. летописей, Змейский могильник и др.).

В сев. части историч. обл. Туалгом (Двалетия), в верховьях р. Ардон, в 11 в. построен ряд зальных церквей, принадлежащих груз. архит. школе. Сохранились руины храмов в Зруге и Тли. Церкви в Наре, Лисри, Верхнем Зарамаге, в ущелье Закка и др. разрушены, сменились поздними церквами и святилищами. В Зругском храме имеются остатки фресок 12–13 вв. Здесь же найдены фрагменты резной алтарной преграды и предметы, связанные с почитанием храма, в т. ч. бронзовая иконка св. Квирике. По остальной горной зоне сохранилось много небольших бескупольных церквей, построенных из камня и перекрытых дерев. балками или ложными сводами (Нузал, Дзивгис, Донифарс, Галиат, Фараскатта, Лац, «Уалла-масыг-дзуар», «Магдау-дзуар», Архон, Гули и т. п., 14–17 вв.). В небольшом погребальном Нузальском храме сохранились фрески 14 в. В храме-усыпальнице Сатайи-Обау (2-я пол. 15 в.; близ с. Донифарс) исследованы 3 погребения с предметами как итал. происхождения, так и местного произ-ва (золотые подвески и др.). Аналогичные предметы были обнаружены в погребениях с. Махческ. В золотоордынском городе, остатки которого найдены в Верхнем Джулате (Татартупе), исследованы 2 мечети и 4 христианских храма (сохр. фундаменты). Соборной мечети города принадлежал Татартупский минарет (14 в., разрушен в 1981). Уникален бревенчатый храм Реком в Цейском ущелье (17 в., сгорел в 1995, реконструирован в 2007), в котором хранились груз. чеканные иконы и колокол, дерев. киоты и др.

Сохранились многочисл. родовые башни 16–18 вв. (Лац, Цмити, Архон, Хидикус, Кобан, Донифарс, Галиат и т. д.), иногда усложнённые пристройками (Ханаз). Возможно, к этому же периоду относятся «таможенные» ворота Чарамад в Алагирском ущелье. Для горных селений характерны фамильные склеповые сооружения, нередко образующие целые «города мёртвых» (Даргавс, Архон, Донифарс, Махческ, все 16–18 вв., и др.). Старинное горское жилище осетин – каменный дом с плоской земляной крышей. Если здание было многоэтажным («ганах»), то 1-й этаж обычно использовался для содержания скота. Отапливался дом расположенным в центре очагом, дым выходил через светодымовое отверстие в потолке («ердо») или через двери и окна. В горной зоне сохранились дерев. водяные мельницы (Дунта, Ахсау).

В равнинной части С. О. – А. сохранились курганные могильники 16–17 вв. «кабардинского» типа («Красный Ход I»; Кора-Урсдон). С 18 в. домостроительство здесь развивалось под влиянием адыго-черкесского и рус. жилища. В ранний период распространяется турлучное жилище с плоской кровлей, отапливавшееся очагом. Позднее оно вытесняется постройками из саманного и обожжённого кирпича со скатной кровлей и печной системой отопления.

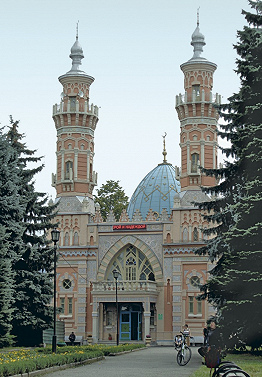

Ислам, распространившийся в горной Осетии в 18 в., вначале затронул прослойку горской знати. Ей принадлежал ряд мавзолеев в горной и предгорной зоне (Фаснал, Кора-Урсдон, Хазнидон). К более позднему времени (2-я пол. 19 – нач. 20 вв.) относится ряд мечетей (Владикавказ, Донифарс, Беслан, Эльхотово, Зилга), отд. памятные и надгробные стелы (Донифарс, Гули, Моздок и др.). Сохранились руины рус. укреплений времён Кавказской войны 1817–64 (фрагмент стены Владикавказской крепости, крепость в Чми). Рядовая застройка населённых пунктов С. О. – А. кон. 19 – нач. 20 вв. (Владикавказ, Алагир, Дигора, Моздок и др.) совместила в себе принципы юж.-рус. станичного строительства и элементы европ. архитектуры. В храмовом зодчестве 19 – нач. 20 вв. активно развивался неовизантийский стиль: соборы Алагира (1851–1853, по проекту Г. Г. Гагарина), Владикавказа (1872–94, не сохр.) и Моздока (1904, не сохр.), ц. Св. Георгия Победоносца в Ардоне (1885–1901), ц. Свт. Николая в станице Новоосетинская (1918, арх. И. В. Рябикин). В духе эклектизма возведена 5-главая ц. Спаса Нерукотворного в станице Павлодольская (1906). Об-вом восстановления христианства на Кавказе в горах построены небольшие храмы в сёлах Цми, Нар, Галиат, Махческ и др. Среди построек в мавританском стиле – суннитская мечеть во Владикавказе (1906–08, арх. И. К. Плошко). Среди построек в стиле модерн – особняк Б. Г. Оганова (1903, арх. Рябикин), здание Об-ва взаимного кредита (1910, арх. П. П. Шмидт, оба – во Владикавказе); традиции стиля прослеживаются до 1920-х гг. (школы в Чиколе и Ногире, больница в Нузале). В стиле сов. неоклассицизма возведены Дом Советов (1936) и универмаг (1938, арх. Л. М. Наппельбаум, перестроен в 2012) во Владикавказе и др. В кон. 20 – нач. 21 вв. основаны монастыри: Аланский Свято-Успенский мужской в с. Хидикус (2000), женские – Свято-Георгиевский в с. Кобан (2003) и Богоявленский в Алагире (2004). Возведены кафедральный Свято-Георгиевский собор во Владикавказе (1996–2002, арх. Ю. А. Наниев), ц. Новомучеников и исповедников российских в Беслане (2007–15).

Сохраняются нар. промыслы – вышивка (в т. ч. золотыми, серебряными и шёлковыми нитями), худож. обработка металла (гравировка, чернение), произ-во войлочных, в т. ч. орнаментированных, предметов и ткацкое дело, резьба по дереву. К последней трети 19 в. получают распространение каменные памятные стелы. В их резном оформлении использованы традиции мусульм. надгробия с адаптацией к местным обычаям. К 1910–1920-м гг. относятся стелы с рельефным изображением человека (нар. скульптор С. М. Едзиев). Первые проф. художники С. О. – А. – К. Л. Хетагуров и М. С. Туганов, творчество которых сформировалось в последней четв. 19 – нач. 20 вв. под воздействием рус. культуры. Заложенные ими традиции в сер. 20 в. продолжили А. В. Джанаев, Б. Н. Калманов, С. И. Кусов, С. Д. Хохов, скульпторы – Ч. У. Дзанагов, Д. У. Дзантиев, И. У. Дзантиев, С. Д. Тавасиев. К последующим поколениям относятся художники – Ю. Х. Абисалов, Т. Т. Айларов, О. Т. Басаев, Ш. Е. Бедоев, Б. Г. Дзиов, М. Г. Кабулов, А. Б. Калманов, М. И. Келехсаев, Т. Г. Маргиев, Э. В. и И. П. Цогоевы, скульпторы – Л. Т. Гадаев, В. Г. Джиоев, З. Ч. Дзанагов, Л. А. Караева, Г. А. Сабеев, В. Б. Соскиев, Б. Х. Царикаев, С. У. Цахилов, О. А. Цхурбаев и др.

Музыка

Основа муз. культуры – традиции осетин, русских, ингушей, армян, кумыков, грузин и др. народов. В 20 в. муз. фольклор осетин записывали П. Б. Мамулов, В. И. Долидзе, Т. Я. Кокойти, Б. А. Галаев (сб. «Осетинские народные песни», 1964), песни казаков, осетин и др. народов – Е. А. Колесников. Республиканский центр нар. творчества (основан в 1940 как Дом нар. творчества, совр. статус и назв. с 1992) проводит межрегиональный праздник героико-эпич. песни «Горская песня». В 2011 во Владикавказе основан ансамбль «Къона» («Очаг»), участники которого играют на старинных (реконструированных) осет. инструментах. Песенную традицию терских казаков поддерживают ансамбль «Терцы» станицы Луковская Моздокского р-на (1992), гос. ансамбль «Казаки Терека» из Моздока (2011), хоры – Терского войска «Терцы» из Владикавказа, станицы Николаевская Дигорского р-на, «Любо, казаки!» станицы Архонская Пригородного р-на, «Раздолье» с. Раздольное Моздокского р-на и др. коллективы; проводится ежегодный фестиваль казачьей песни «Как на Тереке у нас».

Гор. муз. культура развивалась со 2-й пол. 19 в., гастролировали рус. и зарубежные певцы, в Гор. театре Владикавказа ставились оперы, выступал оркестр Терского казачьего войска. В первые годы сов. власти во Владикавказском гор. театре работала постоянная оперная труппа (ставилась русская и зарубежная оперная классика), в 1920 открыта Горская нар. конс. с оперным классом (с 1922 муз. техникум). Среди первых сев.-осет. проф. музыкантов – певец, композитор, фольклорист А. Н. Аликов. В Орджоникидзе в 1930-е гг. при Сев.-Осет. радиокомитете организованы оркестр нар. инструментов (первый худ. рук. – Л. И. Кулиев) и хор (его солистом был пропагандист осет. нар. песен А. С. Тотиев), в 1938 – Гос. ансамбль песни и танца (первый худ. рук. – Т. Я. Кокойти). С 1938 работало муз. (с 1947 муз.-педагогич.) уч-ще, в 1939 организован Союз композиторов Сев.-Осет. АССР, его первый пред. – композитор, фольклорист, скрипичный мастер А. А. Поляниченко. В 1944 образованы Симфонич. оркестр и Сев.-Осет. филармония (её первый худ. рук. – Кокойти), которые способствовали возникновению осет. симфонич. музыки; Кокойти стал автором первой нац. симфонии (1949). Первые опыты в оперном жанре принадлежат В. И. Долидзе (опера «Замира», не окончена, фрагменты пост. в 1930 в Тифлисе) и Поляниченко (опера «Фатима», 1949, не окончена). В 1951 при Сев.-Осет. филармонии образован оперный ансамбль (в него вошли выпускники осет. оперной студии, работавшей в 1939–1940 при Моск. конс.), на базе которого образована оперная труппа Муз.-драматич. театра (1958; с 1972 Муз. театр).

Х. С. Плиев – автор первой нац. оперы (на рус. яз.) «Коста» (о жизни К. Л. Хетагурова, 1-я ред. – 1960, Москва, 2-я ред. – 1973, Москва, 1974, Орджоникидзе), И. Г. Габараев – автор первой нац. оперы на осет. яз. «Азау» [по одноим. повести С. К. Гадиева, 1968, Орджоникидзе; др. оперы: «Оллана» по повести В. Я. Икскуля, 1973, там же; «Утренняя звезда» («Бонварнон») о событиях Гражд. войны 1917–22 на Сев. Кавказе, 1983, там же]. В оперном жанре работали также Д. С. Хаханов [«Осетинская мелодия» («Ханты цагъд», по нар. легенде, 1976, там же), «Огни в горах» (по повести М. Н. Цагараева, 1981, там же)], Р. К. Цорионти [опера-балет «Поляна влюблённых» («Уарзаетты фаез», на либр. Ц. Хамицаева, соч. 1973, пост. в 1996, там же)] и др. Среди композиторов 2-й пол. 20 – нач. 21 вв.: Л. Т. Ефимцова, Н. А. Кабоев (основатель осет. джаза), Л. Х. Канукова, Б. В. Кокаев (песни), А. Т. Кокойти, Ж. В. Плиева (также пианистка; балеты, симфонии, инструментальные концерты и др.), Т. С. Хосроев (также педагог); пред. Союза композиторов (с 1996) А. В. Макоев – автор симфонии «Моя родина – Беслан» (2007), оперы «Аланы» (2012, Нац. театр оперы и балета), музыки к спектаклям и др. В разные годы в республике работали или продолжают работать: дирижёры – И. А. Аркин, В. А. Гергиев, В. В. Горшков, В. Б. Дударова, П. Ф. Панасян, Т. Т. Сохиев, В. В. Хлебников, Т. Т. Хосроев (создатель школы симфонич. дирижирования, также композитор, автор духовной музыки), П. А. Ядых; оперный режиссёр Ю. Н. Леков (в 1968–1987 гл. реж. Муз. театра); хормейстеры – А. Т. Ачеев, О. Г. Джанаева, З. А. Дзуццати, А. Т. Кокойти; певцы – Ю. А. Бацазов, Д. Н. Билаонова, В. К. Дзуцев, З. М. Калманова, Н. В. Кокаева, М. С. Католиева, Е. В. Кулаев, В. А. Сагкаев (также автор песен), Ф. С. Суанов, Т. А. Тогоева, А. В. Хасиева; гармонист и дирижёр Б. Г. Газданов и др. Среди музыковедов – З. X. Туаева, К. Г. Цхурбаева, Т. Э. Батагова. Мн. сев.-осет. музыканты работают за пределами республики.

Во Владикавказе функционируют (2014): Нац. театр оперы и балета (2012, худ. рук. – Л. А. Гергиева; открыт на базе Муз. театра); Гос. филармония, в её составе – Гос. симфонич. оркестр им. Т. Кокойти (1944, худ. рук. и гл. дирижёр с 2011 – З. Гугкаев), Мужской хор нац. песни (в статусе государственного с 1999), Оркестр осет. нац. инструментов (основан в 2008, совр. статус и назв. с 2010), Камерный ансамбль им. П. А. Ядых. Работают также Гос. камерный хор «Алания» (1981), Гос. нац. эстрадный оркестр им. К. Суанова (1993), Гос. оркестр нар. инструментов (2005, быв. Оркестр нар. инструментов ГТРК «Алания»). В 1991 открыт Владикавказский колледж искусств им. В. А. Гергиева. В столице республики проводятся: фестиваль джазовой музыки (ежегодно, с 2003), Междунар. фестиваль муз. иск-ва «В гостях у Ларисы Гергиевой» (ежегодно, с 2005).

Театр

С 1871 (когда во Владикавказе появилась первая театральная труппа) ведёт историю Академич. рус. театр им. Е. Вахтангова. В нач. 20 в. любительские спектакли ставились в селениях Ардон, Ольгинское, Алагир и др. В 1935 из выпускников осет. студии моск. ГИТИСа организован драматич. театр (ныне Сев.-Осетинский академич. им. В. В. Тхапсаева). Значит. вклад в развитие нац. театра внесли его основоположники (Б. И. Тотров, В. В. Тхапсаев, С. К. Таутиев, В. С. Каргинова, С. Г. Икаева и др.), а также выпускники осет. студий моск. Театрального уч-ща им. Б. В. Щукина (1958) и ГИТИСа (1970). Во Владикавказе, где гл. обр. сосредоточена театральная жизнь республики, по инициативе режиссёра и театрального деятеля Г. Д. Хугаева с 2001 1 раз в 2 года проходит крупнейший на Сев. Кавказе фестиваль «Сцена без границ».