КАЛУ́ЖСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

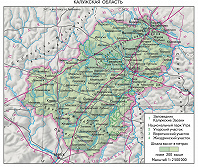

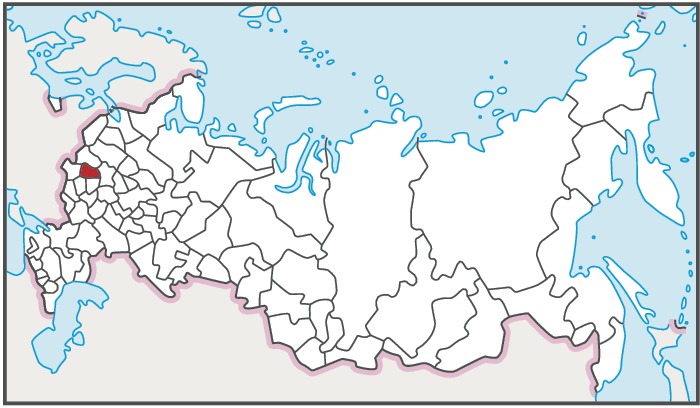

КАЛУ́ЖСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена в центре Европ. части России, к юго-западу от Москвы.

Входит в Центр. федеральный округ. Пл. 29,8 тыс. км2. Нас. 1009,0 тыс. чел. (2007; 938,0 тыс. в 1959, 1066,8 тыс. в 1989). Адм. центр – г. Калуга. Адм.-терр. деление: 24 района, 19 городов, 10 посёлков гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти определяется Конституцией РФ и Уставом Калужской области (1996). Гос. власть осуществляется Законодат. собранием, правительством, губернатором области, др. органами, образуемыми в соответствии с Уставом области.

Законодат. собрание К. о. – постоянно действующий высший орган законодат. власти. Состоит из 40 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Высший исполнит. орган гос. власти – правительство. Формирует правительство и руководит его деятельностью губернатор области – высшее должностное лицо, наделяемое полномочиями Законодат. собранием по представлению Президента РФ. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, обязанности губернатора исполняет вице-губернатор, назначаемый губернатором области.

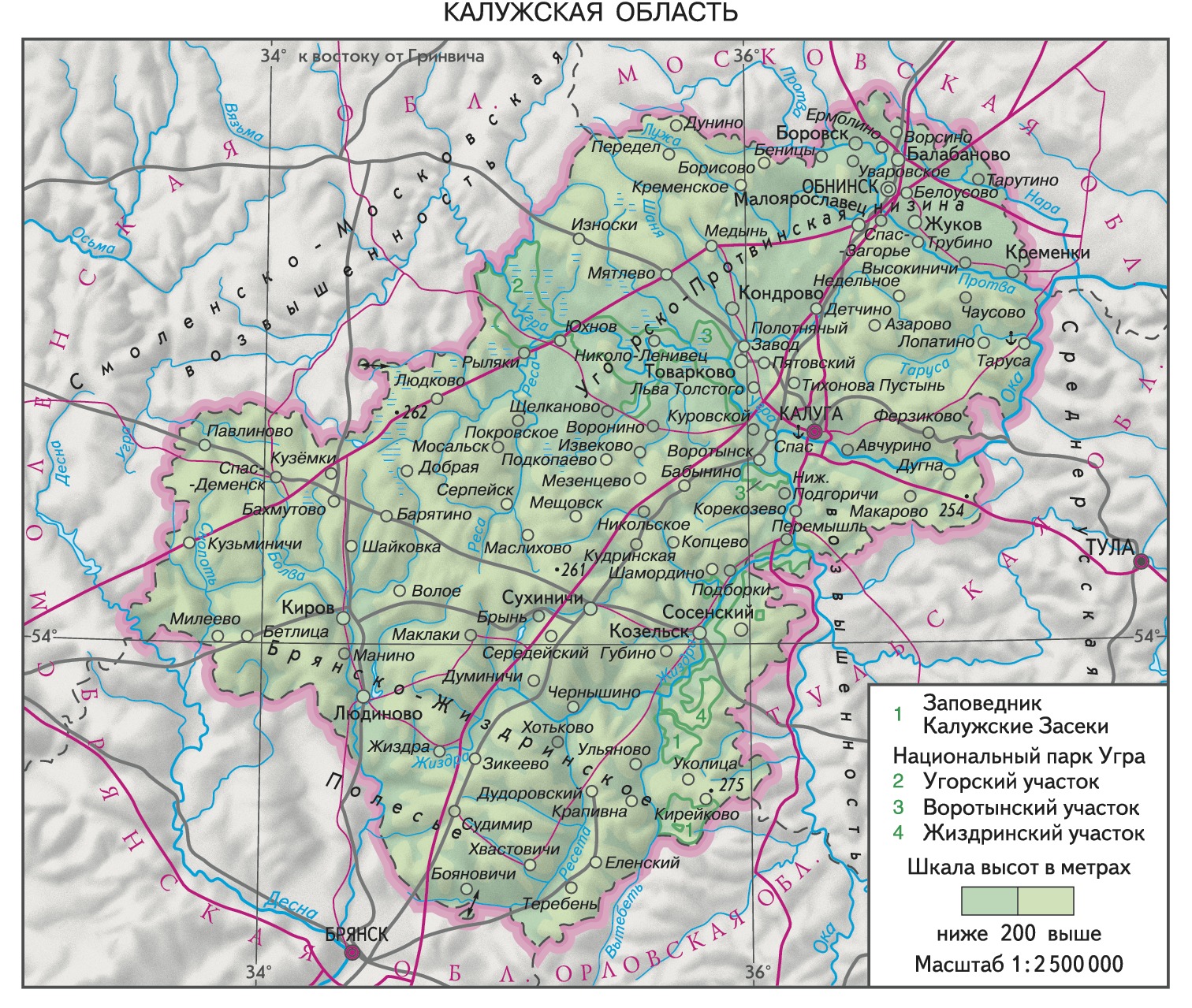

Природа

Рельеф. К. о. расположена в центр. части Восточно-Европейской равнины. Рельеф имеет равнинный характер (перепад высот ок. 170 м). На севере и западе области, в пределах Смоленско-Московской возвышенности, преобладают холмистые и грядово-холмистые моренные равнины области московского оледенения; к югу от них сформировались плоские низменные зандровые равнины (Брянско-Жиздринское Полесье, Угорско-Протвинская низина); на востоке и юго-востоке, в сев.-зап. части Среднерусской возвышенности (выс. до 275 м – высшая точка К. о.) господствуют типичные эрозионные равнины области днепровского оледенения (Мещовское Ополье и др.).

Геологическое строение и полезные ископаемые. К. о. расположена в центр. части Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы в зоне сочленения Воронежской антеклизы (на юге) и Московской синеклизы (на северо-востоке). Глубина залегания поверхности архейско-раннепротерозойского кристаллич. фундамента изменяется от менее 500 м на юге области до более 1 км на северо-востоке. Осадочный чехол сложен кембрийскими песчаниками и глинами; девонскими и каменноугольными глинами, мергелями, гипсом, доломитами, известняками; юрскими глинами, меловыми песками, писчим мелом, кремнистыми отложениями. Наиболее древними отложениями, выходящими на поверхность в долинах рек Вытебеть и Ресета, являются карбонатные породы верхнего девона. Широко развиты ледниковые и водно-ледниковые отложения среднеплейстоценовых днепровского (на юге и востоке) и московского (на севере и западе) оледенений, представленные валунными суглинками (морены) и песками с гравием, гальками и валунами. В междуречьях на б. ч. территории (кроме юж. и зап. районов) распространены покровные лёссовидные суглинки, в долинах рек – аллювиальные пески, супеси, суглинки, глины, торф. Многочисленны месторождения сырья для строит. индустрии, бурых углей, торфа. Имеются месторождения стекольных и формовочных песков, фосфоритов, минер. красок и др.

Климат. Природные условия благоприятны для жизни населения. Климат умеренно континентальный, с чётко выраженными сезонами года – умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Ср. темп-ры января от –9,0 до –10,5 °C, июля от 17 до 18,5 °C. В год выпадает 550–650 мм осадков (2/3 в виде дождя и 1/3 в виде снега). Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров зап. направлений.

Внутренние воды. Речная сеть достаточно густая: ок. 200 рек имеют протяжённость св. 10 км. По территории области проходит гл. водораздел Восточно-Европейской равнины, разделяющий бассейны Волги и Днепра. Б. ч. территории относится к бассейну Волги; осн. реки – Ока и её левые притоки Угра, Жиздра, Протва и др. На крайнем западе протекают реки днепровского бассейна – Болва, Снопоть (притоки р. Десна). Реки имеют равнинный характер течения, характеризуются извилистыми руслами с небольшим падением. Для пойм мн. рек характерны озёра-старицы. Среди искусств. водоёмов, созданных преим. для целей коммунально-бытового водоснабжения и рыборазведения, преобладают небольшие пруды (пл. до 1 га). Болота занимают 28,5 тыс. га; распространены преим. в сев. и зап. частях области.

Почвы, растительный и животный мир. Почвенный покров характеризуется значит. пестротой, что связано с разнообразными по происхождению и механич. составу почвообразующими породами. Наиболее широко распространены дерново-подзолистые почвы на покровных и моренных суглинках. На флювиогляциальных песках формируются альфегумусовые подзолы и дерново-подзолы. На лёссовидных суглинках в пределах Мещовского Ополья развиты серые лесные почвы. Поймы рек заняты аллювиальными почвами. Локально распространены дерновые, дерново-карбонатные и болотные почвы.

Большая часть территории расположена в пределах зоны смешанных хвойно-широколиственных лесов, вост. часть – в пределах зоны широколиственных лесов. Для смешанных лесов осн. лесообразующими породами являются ель и дуб, а также берёза и осина. На зандровых равнинах в составе лесов преобладает сосна. Широколиственные леса образованы преим. дубом и ясенем с примесью клёна и вяза; хорошо развит подлесок из лещины и липы. В совр. растит. покрове леса занимают ок. 45% площади, наибольшей лесистостью отличаются сев. районы К. о. Коренные типы лесов часто замещены вторичными мелколиственными лесами с преобладанием берёзы и осины или с.-х. угодьями. Достаточным разнообразием отличается флора травянистых растений. Среди редких растений, нуждающихся в охране (в Красную книгу К. о. внесено 205 видов), – венерин башмачок настоящий, пыльцеголовник красный, любка двулистная, дремлик болотный, чилим (водяной орех), ковыль перистый, ужовник обыкновенный и др.

Фауна К. о. насчитывает св. 60 видов млекопитающих, 177 видов гнездящихся птиц, ок. 40 видов пресноводных рыб и круглоротых (в т. ч. украинская минога, внесённая в Красную книгу РФ). Для фауны лесов наиболее характерны бурый медведь, лось, заяц-беляк, белка и др.; для открытых территорий – заяц-русак, реже – большой тушканчик, обыкновенный сурок и др.; акклиматизированы енотовидная собака, ондатра, пятнистый и благородный олени. В 1951 на территории области реакклиматизирован бобр, ныне обитающий на реках Болва, Снопоть, Ресета, Вытебеть и др. Особо охраняются: выхухоль, крупная летучая мышь – вечерница гигантская; из птиц – чёрный аист, скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан, балобан. Велико видовое разнообразие насекомых (среди редких – жук восковик-отшельник, бабочка аполлон).

Состояние и охрана окружающей среды. Экологич. ситуация умеренно острая, обусловленная гл. обр. загрязнением вод и эрозией почв; на юге – острая и очень острая вследствие радиоактивного загрязнения. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников составляют 12 тыс. т (2005); осн. загрязнителями воздуха являются чугунолитейный завод (г. Киров) и завод «Людиновотепловоз» (г. Людиново), а также пром. предприятия и отопит. системы Калуги и Обнинска. Сброс загрязнённых сточных вод 99 млн. м3 (2005); особенно ухудшается экологич. состояние Оки – осн. источника питьевого водоснабжения Калуги. К. о. – один из наиболее радиоактивно загрязнённых (вследствие аварии на Чернобыльской АЭС) субъектов РФ; 16,3% территории загрязнены цезием-137 (св. 1 Ки/км2, 2003).

Система охраняемых природных территорий в К. о. представлена гос. природным заповедником Калужские Засеки, нац. парком Угра, многочисл. памятниками природы.

Население

Большинство населения К. о. составляют русские – 93,5% (2002, перепись). Проживают также украинцы (2,2%), армяне (0,7%), белорусы (0,6%), татары (0,4%), азербайджанцы (0,3%), цыгане (0,3%), грузины, евреи, лезгины, молдаване, мордва, немцы, чуваши и др.

Характерна естеств. убыль населения: смертность (17,6 на 1000 жит., 2006) превышает рождаемость (9,2 на 1000 жит.); младенческая смертность 10,8 на 1000 живорождённых. Доля женщин 54,6%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 14,3%, старше трудоспособного возраста 23,7%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 66 лет (мужчины – 59,5, женщины – 72,9). С нач. 1990-х гг. наблюдается миграционный приток населения, в осн. за счёт прибывающих из стран СНГ (33 чел. на 10 тыс. жит., 2006), одновременно характерен незначительный отток населения, гл. обр. в Москву и Моск. обл. Ср. плотность населения 33,9 чел./км2; юж. районы области заселены менее плотно. Доля гор. населения 76,0% (2007; 37,3% в 1959; 68,9% в 1989). Крупные города (тыс. чел., 2007): Калуга 327,5, Обнинск 105,4, Людиново 41,5, Киров 38,8, Малоярославец 31,2.

Религия

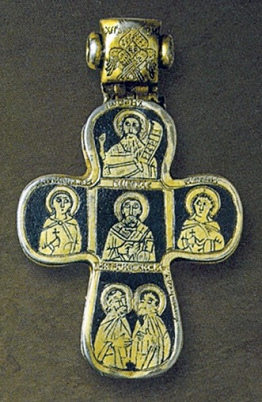

Среди верующих подавляющее большинство составляют православные. В области зарегистрировано: 147 православных общин Калужской и Боровской епархии РПЦ (образована в 1799). На территории К. о. действуют два ставропигиальных монастыря РПЦ: Свято-Введенская Оптина пустынь и Казанская Свято-Амвросиевская пустынь близ дер. Шамордино. В Калужской и Боровской епархии действуют 9 монастырей (2008), среди которых Свято-Пафнутьев Боровский мужской мон., Свято-Тихонова пустынь (в Калуге), Свято-Николаевский Черноостровский женский мон. (в г. Малоярославец). Зарегистрированы 2 общины Рус. православной старообрядч. церкви (есть старообрядцы в Калуге, Боровске и Кировском р-не), 4 общины Православной кафолич. церкви (организация, отколовшаяся от РПЦ в 1994), 1 община Истинно православной церкви, 2 католич. общины, 4 иудаистские общины, 1 мусульм. община и 34 протестантские общины.

Исторический очерк

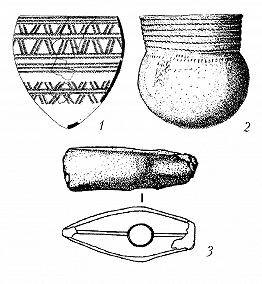

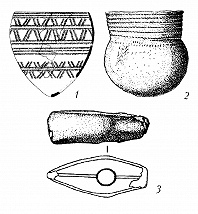

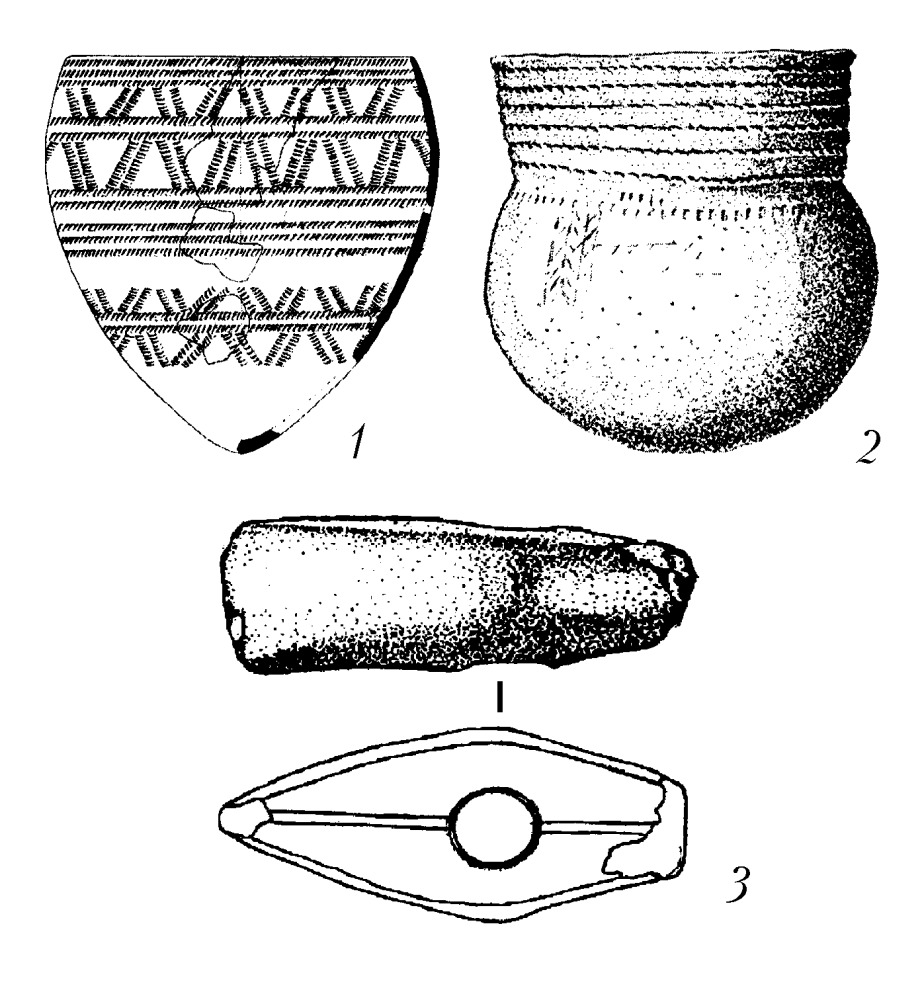

Древнейшие памятники археологии на территории К. о. представлены местонахождениями и стоянками, некоторые из них (в дер. Пучково и др.) отнесены к среднему, ещё неск. – к верхнему палеолиту. В материалах финального палеолита и мезолита выделяют традиции аренсбургской, ресетинской (названа по стоянке Ресета в Хвастовичском р-не К. о.), култинской (связана с традициями Камско-Вятского мезолита) культур, а также иеневской культуры, свидерской культуры, бутовской культуры; это разнообразие можно объяснить пограничным положением региона на стыке бассейнов рек Днепр и Волга.

Неолит (с 5-го тыс. до н. э.) представлен памятниками с накольчато-гребенчатой керамикой, близкими верхневолжской культуре, которые сменила деснинская культура, и памятниками с ямочно-гребенчатой керамикой, соотносимыми с льяловской культурой. Энеолитич. материалы, синхронные поздним неолитич. памятникам, известны на юге К. о., они относятся к нижнедонской культуре мариупольской культурно-исторической области, которую сменила родственная репинская культура общности хвалынско-среднестоговской культуры.

В бронзовом веке (с кон. 3-го тыс. до н. э.) всю территорию совр. К. о. заняли носители шнуровой керамики культурно-исторической общности, представленной близкими среднеднепровской культурой и фатьяновской культурой. В раннем железном веке запад и юго-запад совр. К. о. входили в зону днепро-двинской культуры и юхновской культуры, север – в зону дьяковской культуры, остальные памятники объединяют в рамках слабоизученной верхнеокской культуры, ареал которой простирался и за пределы совр. К. о. – на юг и юго-восток.

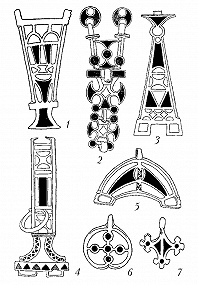

В 1 в. н. э. юхновскую культуру сменили памятники типа Почеп, эти традиции сыграли важную роль в формировании мощинской культуры, занимавшей б. ч. бассейна Верхней Оки. В ареале днепродвинской культуры с 3 в. появились носители традиции типа Заозерье; в зап. части совр. К. о. фиксируется также деснинский вариант киевской культуры. На северо-востоке известны памятники поздней дьяковской культуры. Вопрос о том, в какой степени эти традиции сохранялись на протяжении 2-й пол. 1-го тыс., остаётся открытым.

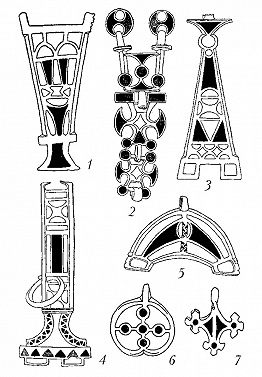

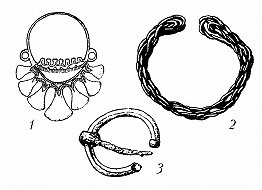

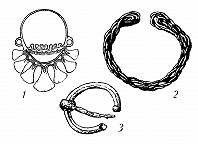

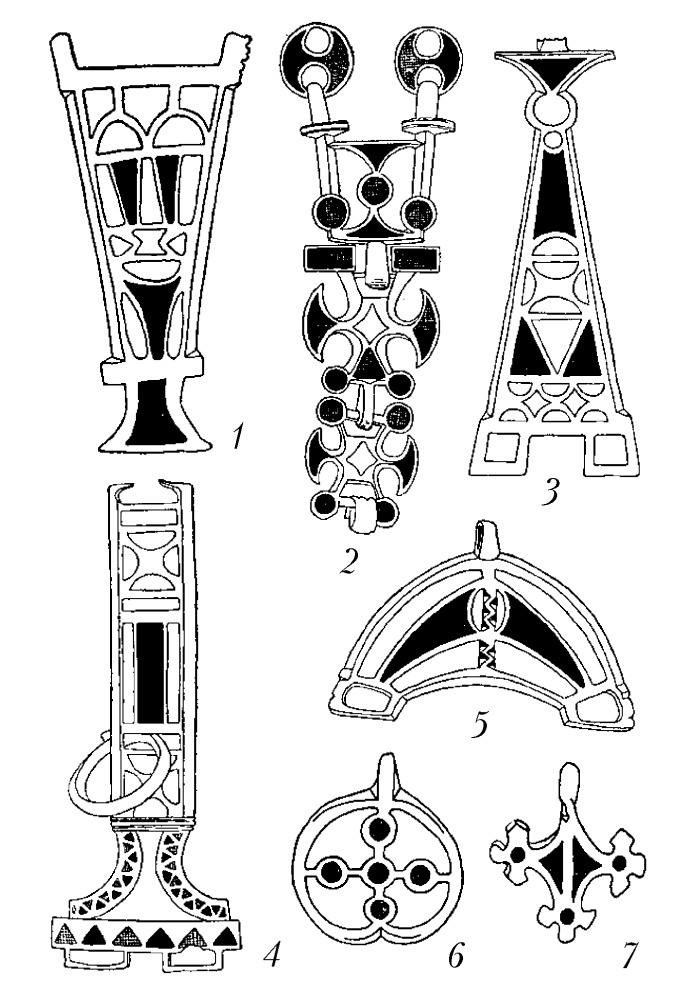

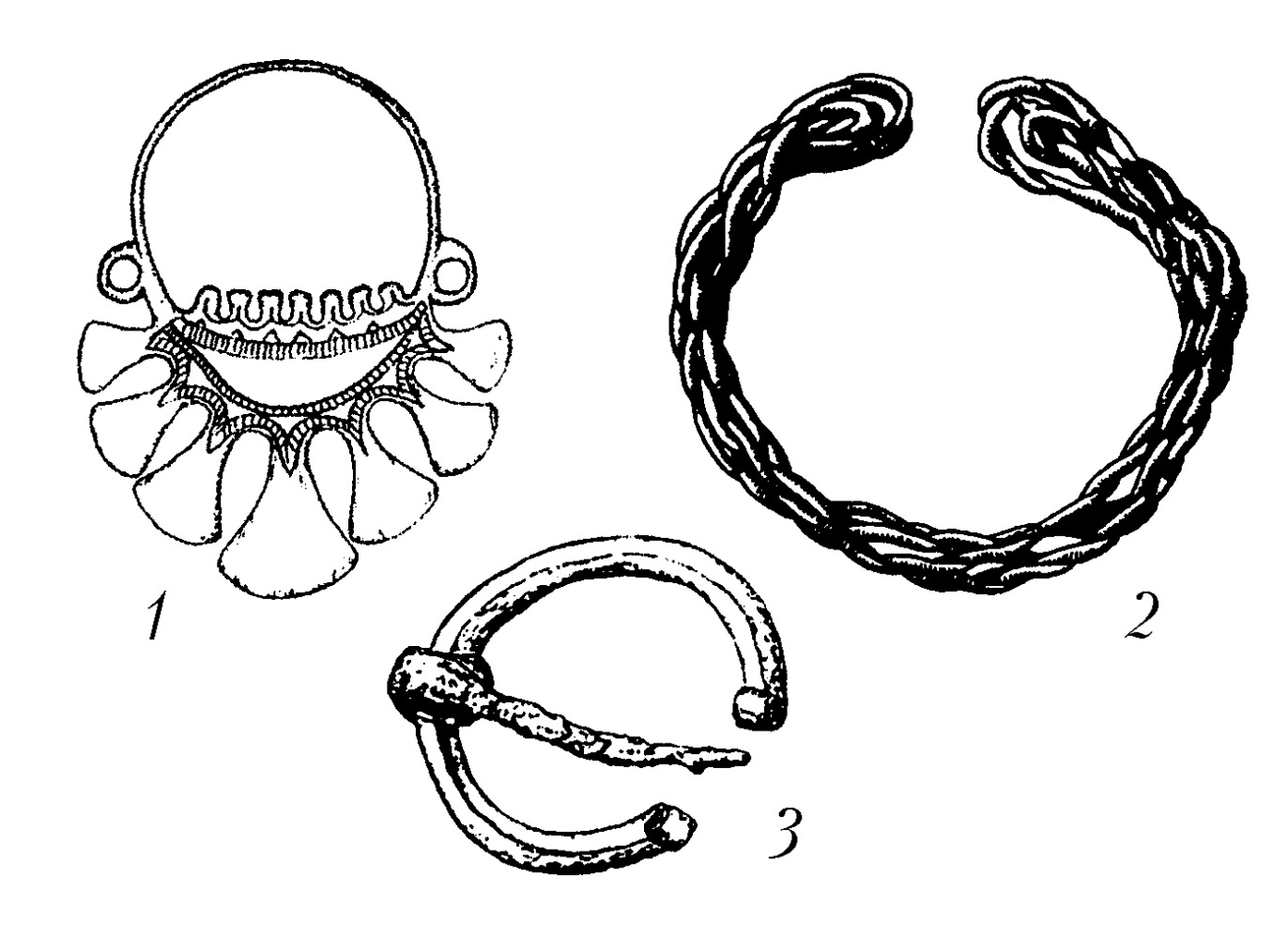

В кон. 1-го тыс. на территории совр. К. о. появилось новое население – носители роменской культуры, соотносимой с северянами и «ранними» вятичами. Начало распространения материальной культуры, характерной для Др.-рус. гос-ва, датируется 11 в., в осн. его второй половиной, а первые упоминания населённых пунктов на территории К. о. в др.-рус. письм. источниках относятся к 12 в. – Беницы и Оболвь (1136). Среди старейших городов – Козельск (впервые упоминается в летописях в 1146), Серенск (1147), Воротынск (впервые упомянут в летописи в 1155 как Воротинеск), Мосальск (1231). По материалам курганных могильников др.-рус. времени осн. часть сельского населения соотносят с вятичами, в зап. районах известны памятники кривичей. На р. Протва по летописным упоминаниям локализуется голядь.

В 11–13 вв. земли совр. К. о. входили в состав Черниговского княжества. В 13 в. мн. города подверглись нападениям монголо-тат. войск. В 14 в. часть территории завоёвана Вел. кн-вом Литовским, граница с рус. землями стала проходить по рекам Ока и Угра. В 14 – нач. 17 вв. земли юго-зап. пограничья Рус. гос-ва подвергались нападениям литов. и польск. войск, крымских ханов набегам. Княжеские дружины и ополчения из Тарусы, Оболенска, Боровска и др. участвовали в Куликовской битве 1380. Со 2-й пол. 14 в. Боровск и Малоярославец входили в состав Серпуховского княжества. В Смутное время на калужских землях развернулось Болотникова восстание 1606–07. В 1607–10 жители края оказывали помощь войскам Лжедмитрия II. Мн. города (Козельск, Мещовск и др.) были разорены и разрушены польско-литов. отрядами.

В соответствии с губернской реформой 1708 территория совр. К. о. вошла в состав Московской (города Калуга, Таруса, Малоярославец, Медынь, Крапивна, Боровск), Смоленской (города Мосальск, Мещовск, Козельск, Перемышль; в 1713 переданы в Моск. губ.) и Киевской губерний. 29.5(9.6).1719 были образованы Калужская и Московская провинции Моск. губ., а также Белгородская пров. Киевской губ. (с 1727 – Белгородская губерния). В 1776–1929 существовала Калужская губерния. Затем её территория была разделена: сев. часть входила в состав Центральнопромышленной обл. (с 1929 – Московской области) (1929–37) и Тульской области (1937–1944), юж. и зап. части – в состав Западной области (1929–37), Смоленской области (1937–44) и Орловской области (1937–44).

В период Вел. Отеч. войны калужские земли были оккупированы герм. войсками (с окт. 1941), бо́льшая их часть освобождена в ходе Московской битвы 1941–42, на остальных землях развернулось партизанское движение; окончательное освобождение произошло в ходе Курской битвы 1943.

К. о. образована 5.7.1944 из частей Тульской, Московской, Смоленской и Орловской областей – практически в границах быв. Калужской губ., сложившихся к 1929. Делилась на 27 районов. В 1954 в г. Обнинск пущена первая в мире АЭС. В 1959 упразднены Высокиничский, Детчинский и Дугнинский районы, в 1969 – Калужский район. В 1979 Угодско-Заводский р-н переименован в Жуковский, в 1985 образован Износковский р-н.

Хозяйство

К. о. входит в Центральный экономич. р-н. Объём пром. продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды) по стоимости почти в 6 раз превышает объём с.-х. продукции (2006). В экономике страны выделяется произ-вом оборудования для изготовления обуви (100% рос. произ-ва обтяжно-затяжных машин), спичек (37,6%), контрольно-кассовых машин (28,2%), маневровых пром. тепловозов широкой колеи (21,7%), древесно-волокнистых плит (4,9%) (табл. 1). Структура ВРП по видам экономич. деятельности (2005, %): обрабатывающие произ-ва 29,2; оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 16,8; сельское и лесное хозяйство 11,5; транспорт и связь 9,4; операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 7,3; строительство 6,2; гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязат. социальное обеспечение 5,4; здравоохранение и социальные услуги 4,5; образование 4,1; произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 3,6; др. отрасли 2,0.

Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %): частная 75,2, гос. и муниципальная 12,5, обществ. и религ. организаций (объединений) 7,2, прочие формы собственности 5,0.

Экономически активное нас. 538 тыс. чел., в т. ч. в экономике занято 88,7%. Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%, 2006): обрабатывающие производства 23,2; оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 15,6; сельское и лесное хозяйство 9,4; строительство 8,6; образование 8,4; операции с недвижимым имуществом 6,8; транспорт и связь 6,2; здравоохранение и социальные услуги 6,2; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 4,2; произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2,7; др. виды деятельности 8,7. Уровень безработицы 5,6%. Денежные доходы на душу населения 14,6 тыс. руб. в месяц (дек. 2007; ок. 75% от среднего дохода по РФ); ок. 20% населения области имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность. Объём пром. продукции 78,2 млрд. руб. (2006); из них ок. 87% приходится на обрабатывающие производства, 11,6% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 1,5% – на добычу полезных ископаемых. В отраслевой структуре обрабатывающих производств (%) ведущая роль принадлежит машиностроению – 31,1 (в т. ч. произ-во электрооборудования, электронного и оптич. оборудования 15,0); доля пищевой пром-сти 23,3, металлургии 15,3, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной пром-сти 11,1, произ-ва стройматериалов 6,9, химич. пром-сти 2,8, лёгкой пром-сти 1,7, прочих производств 7,8. Ок. 95% потребляемой электроэнергии поставляется из др. областей, гл. обр. из Смоленской и Московской областей (компания «Калугаэнерго»).

Среди областей Центр. федерального округа К. о. выделяется мощной н.-и. базой и связанными с ней производствами в сфере радиоэлектроники, приборостроения, произ-ва новых материалов, ядерного науч.-производств. цикла. Комплекс предприятий радиоэлектроники, изначально ориентированных на ОПК, сложился в Калуге; ныне гл. роль играет продукция гражд. назначения (контрольно-кассовые машины, мед. оборудование, разл. контрольные приборы, счётчики и др.). Среди ведущих предприятий – «Специальное конструкторско-технологич. бюро радиооборудования» (антенные приёмные комплексы, мобильные флюорографич. и стоматологич. кабинеты на базе автомобилей-фургонов), «Калугаприбор» (аппаратура связи), НИИ телемеханич. устройств (разработка и произ-во электронных систем и средств связи и управления) и др. Второй крупный центр приборостроения – наукоград Обнинск (отрасль развивалась в связи с деятельностью Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского): ГНЦ РФ Обнинское науч.-производств. предприятие «Технология» (1959; разработка и произ-во спец. материалов для самолётов, космич. кораблей и ракет-носителей, керамич. комплектующие двигателей и др.), приборный завод «Сигнал» (электронные системы управления и контроля работы реакторов АЭС, дозиметрич. приборы и газосигнализаторы, а также аппаратура систем пожарной сигнализации), ЦКБ гидрометеорологич. приборостроения (метеорологич. приборы), науч.-производств. предприятие «Метра» (пром. весовое электронное оборудование). Ряд фирм, выпускающих разл. приборы и оборудование (в т. ч. «Обнинская фотоника», завод пищевого оборудования «Растон», «Обнинский центр порошкового напыления»), участвуют в создании технопарка «Обнинск» (с 2006). В Тарусе действует СКБ космич. приборостроения Ин-та космич. исследований РАН, в пос. Ермолино Боровского р-на–предприятие «Трансвок» (1996; волоконно-оптич. кабели).

Другая важнейшая отрасль машиностроения – ж.-д. машиностроение. Б. ч. профильных предприятий сконцентрирована в Калуге («Калугапутьмаш» и др.), в г. Людиново – завод «Людиновотепловоз».

Среди др. крупных машиностроит. предприятий: в Калуге – турбинный завод, объединение «Калуга-Шен-Заря», (рос.-герм.; единственный в РФ производитель обтяжно-затяжных машин и др. оборудования для изготовления обуви), 35-й механич. завод, завод «Легмаш», автосборочный завод герм. концерна «Volkswagen» (2007; сборка моделей «VW Passat», «Skoda Octavia»); в Людинове – агрегатный завод (1967; крупный рос. производитель гидравлич. оборудования), машиностроит. завод (автогидроподъёмники, топливозаправщики, коммунальная и с.-х. техника); в Малоярославце – опытно-производств. акционерный завод (1924; автосервисное оборудование «Доктор Дизель» и др.); в Обнинске – «Технолига-Терм» (пром. электронагревательные элементы). Строится (2008) автосборочный завод франц. компании «Peugeot Citroёn» (в пригороде Калуги).

В химич. пром-сти выделяется произ-во синтетич. душистых веществ (разл. отдушек, ароматизаторов – предприятие «Аромасинтез», Калуга). В технопарке «Обнинск» создаётся специализированный биотехнологич. и фармацевтич. комплекс (произ-во субстанций лекарственных средств, новых видов лекарств, биологически активных добавок), в который входят предприятия: «Хемофарм Инжиниринг», «Мир-Фарм», «Медбиофарм», «Бион», «Биофлавон» и др. Пищевые добавки (гематоген и др.) производятся также в Боровске («Росбиотех»).

Пром-сть строит. материалов базируется на собств. ресурсах: месторождения глин (кирпичные, керамзитовые, тугоплавкие), в т. ч. Ульяновское месторождение высококачественных огнеупорных и керамич. глин (Ульяновский р-н), песков (стекольные, формовочные, строительные и балластные), трепела, гипса, известняка, мела и др. Предприятия отрасли действуют: в Калуге, Кирове («Кировский cтройфарфор» – санитарные керамич. изделия, плитка, технич. керамика; домостроит. комбинат), Малоярославце («Агрисовгаз» – стальные и алюминиевые конструкции; «Стройкомплектсервис» – оконные и дверные блоки из дерева и алюминия, светопрозрачные фасады, витрины, раздвижные алюминиевые конструкции), Балабанове (фабрика оконных рам «ФораГазпром» – дерев. оконные рамы и балконные двери; завод металлоконструкций «Венталл» – быстровозводимые здания из лёгких металлоконструкций: цеха, склады, крытые рынки), в пос. Воротынск Бабынинского р-на («Стройполимеркерамика» – кирпич, а также худож. керамика).

Предприятия традиционной для К. о. деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной пром-сти выпускают разнообразную продукцию, среди них – «Кондровская бумажная компания» (гофротара, санитарно-гигиенич. и мед. изделия), «Троицкая бумажная фабрика» (Кондрово; единственный в РФ производитель растит. пергамента для упаковки жиросодержащих продуктов), бумажная фабрика (пос. гор. типа Полотняный Завод; тетради, картон, гофрокартон); «Плитспичпром» (Балабаново; крупнейший рос. производитель спичек, также выпускает древесно-волокнистые плиты), «Гигант» (Калуга; спички, мебель), мебельные фабрики в городах Медынь и Малоярославец (филиалы компании «Москомплектмебель»; кухонная мебель).

Металлургич. предприятия области (чугунолитейные заводы в г. Киров и в пос. гор. типа Думиничи) выпускают чугунные трубы, ванны и фасонные части для водопровода и канализации. Налажено стекольное произ-во: «Березичский стекольный завод» (Козельский р-н; стеклотара для лекарств), стеклотарный завод (Калуга).

Среди предприятий лёгкой пром-сти – «Калужанка» (Калуга; женская одежда), швейная фабрика (г. Сухиничи; мужские костюмы), «Боровчанка» (Боровск; верхний трикотаж), фабрика «Калита» (Калуга; обувь).

В пищевой пром-сти выделяется произ-во алкогольной, мясной и молочной продукции. Действуют: ликёро-водочный завод «Кристалл» (Калуга), винодельческий «Детчинский завод» (пос. Детчино Малоярославецкого р-на; входит в холдинг «Gerrus Group» – вина под маркой «Монастырская изба»), пивоваренная компания «САБМиллер РУС» (Калуга), молочные заводы (Обнинск и Калуга), колбасный завод (Обнинск; в т. ч. полуфабрикаты марки «Калужский фермер») и др. Производятся также сыры («Калужские сыры»), мороженое (Калужский хладокомбинат – изделия марки «Дарина»; завод «Русское мороженое» в г. Медынь), кормовые добавки для с. х-ва («Витасоль» в Боровске, «Комбивит» в Малоярославецком р-не) и др.

В пос. Ворсино (Боровский р-н) создаётся (2008) индустриальный парк «Ворсино», на территории которого действует завод группы компаний «Нестле Россия» (произ-во кормов для домашних животных), строятся: новое здание Калужского науч.-производств. электрометаллургич. завода, завод кор. компании «Samsung» (сборка телевизоров и бытовой техники) и др. объекты.

Ведущие пром. центры области – Калуга, Обнинск, Малоярославец.

Сельское хозяйство. Стоимость с.-х. продукции 13,4 млрд. руб. (2006), в т. ч. 53% приходится на продукцию растениеводства. С.-х. угодья составляют 36% территории области (в т. ч. 24% пашня). Выращивают кормовые (65,8% посевных площадей) и зерновые (22,7%, в т. ч. пшеницу, ячмень, рожь, овёс, гречиху) культуры, картофель и овощи (11%), лён (табл. 2).

Животноводство молочно-мясного направления (таблицы 3, 4); крупнейший производитель молока – Жуковский р-н. Развито птицеводство: Калужская птицефабрика (Дзержинский р-н; входит в группу компаний «ПРОДО»), Карачевская птицефабрика (Калуга; входит в агрохолдинг «Зерностандарт») и др.

Бо́льшая часть с.-х. угодий (81,5%) относится к землям с.-х. организаций, в личном пользовании граждан – ок. 9%, крестьянские (фермерские) хозяйства занимают ок. 3% с.-х. угодий. В с.-х. организациях производится ок. 95% зерна, св. 50% скота и птицы на убой, ок. 63% молока; в хозяйствах населения – ок. 90% картофеля, 85% овощей, ок. 45% скота и птицы на убой, 35% молока.

Транспорт. Основные ж.-д. магистрали: Москва – Брянск – Киев и Вязьма – Калуга; перевозки осуществляются также по линиям, имеющим региональное значение: Вязьма – Фаянсовая – Брянск, Плеханово – Сухиничи – Смоленск и др. Длина автодорог с твёрдым покрытием 8559 км (2006). По территории К. о. проходит федеральная автомагистраль «Украина» (Москва – Брянск – граница с Украиной), а также автотрасса Калуга – Тула. Длина железных дорог 872 км. Протяжённость внутр. водных судоходных путей 77 км. Пассажирское судоходство (в осн. туристич. поездки) по Оке на участке Калуга – Таруса.

Здравоохранение

В К. о. насчитывается 53 амбулаторно-поликлинич. учреждения (2005); на 10 тыс. жит. приходится: врачей – 30,3, лиц ср. мед. персонала – 87, больничных коек – 109,7 (2006). Заболеваемость на 1 тыс. взрослого населения составляет 570,3 случая; туберкулёзом на 10 тыс. нас. – 61,4 (2006). Осн. причины смерти взрослого населения – болезни органов кровообращения, злокачественные новообразования, травмы и отравления (2006). Курорты – Калуга-Бор и Таруса.

Образование. Учреждения науки и культуры

В области функционируют (2008): 260 дошкольных учреждений (ок. 30 тыс. воспитанников), 452 общеобразоват. заведения (св. 87 тыс. уч-ся), ок. 2 тыс. учреждений дополнит. образования (св. 25 тыс. детей), 67 учреждений начального и среднего проф. образования. В области действуют 27 вузов (включая филиалы и представительства), св. 30 музеев, 498 общедоступных библиотек. Осн. вузы, НИИ, музеи и библиотеки находятся в Калуге. Имеются также 9 вузов в Обнинске, в т. ч. Обнинский гос. технич. ун-т атомной энергетики (филиал МИФИ, с 1952), Междунар. академия совр. знания (1992), Франко-Рос. ин-т делового администрирования. Среди науч. учреждений – 12 НИИ в Обнинске (в т. ч. Физико-энергетич. ин-т им. А. И. Лейпунского, филиал Н.-и. физико-химич. ин-та им. Л. Я. Карпова, Медицинский радиологич. науч. центр РАМН, Всерос. н.-и. ин-т гидрометеорологич. информации – мировой центр данных, Всерос. НИИ с.-х. радиологии и агроэкологии, Всерос. НИИ физиологии, биохимии и питания животных РАСХН, НПО «Технология», НПО «Тайфун»), НИИ автоматики и приборостроения в г. Сосенский. Гос. музей Г. К. Жукова (г. Жуков), краеведч. музеи – в Козельске, Кирове, Мосальске, Тарусе, Жиздре; воен.-историч. музеи – в пос. Кременки, г. Малоярославец, с. Тарутино; картинные галереи – в Малоярославце, Тарусе; Историко-краеведч. музей в Боровске, Музей семьи Цветаевых в Тарусе и др.

Средства массовой информации

Ведущие областные обществ.-политич. издания – газеты – «Весть» (выходит с 1991; 5 раз в неделю, тираж 8 тыс. экз.), «Калужские губернские новости» (с 1838; в 1917–97 не выходила; 1 раз в неделю, 2 тыс. экз.), «Ваш спутник» (с 1999; 1 раз в неделю, 15 тыс. экз.), «Знамя» (с 1917; 1 раз в неделю, 5 тыс. экз.); деловое издание «Экономика и жизнь – Гостиный ряд» (1 раз в неделю); гор. газеты – «Калужская неделя», «Калуга вечерняя» (обе – в Калуге), «Обнинск», «Мой город», «Неделя Обнинска», «Обнинский вестник» (все – в Обнинске), «Маяк», «Малоярославецкий край» (обе – в Малоярославце), «Людиновский рабочий» (Людиново), «Октябрь» (Таруса), «Козельск» (Козельск) и др. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют Гос. телерадиокомпания (ГТРК) «Калуга» (1992), ТРК «Ника ТВ» (1988), ТК «СИНВ» (1993).

Архитектура и изобразительное искусство

В К. о. сохранились остатки ср.-век. городов-крепостей [Боровск, Воротынск, Серпейск, Кременец, Мещовск, Мосальск, Калуга, Людимеск (Березуевск) и др.]. Живописностью и лучшей сохранностью отличаются земляные укрепления Серенска, Перемышля, Оболенска. Значит. место в архит. наследии К. о. занимают комплексы монастырей, включающие многочисл. сооружения 16– нач. 20 вв.: Свято-Пафнутьева Боровского мон. (см. в ст. Боровск), Свято-Николаевского Черноостровского мон., Свято-Введенской Оптиной пустыни, Свято-Тихоновой пустыни и др.

Наиболее ранние памятники каменного зодчества: Никольский собор в с. Николо-Гастунь (бесстолпный; по преданию, возведён царём Иваном IV Васильевичем в 1556–66; рухнул в нач. 21 в.); Успенский собор в Перемышле (построен князьями Воротынскими, 3-я четв. 16 в.; 4-столпный, 5-главый); шатровый Спасо-Преображенский собор Спасо-Воротынского мон. в с. Спас (2-я пол. 16 в.); собор Рождества Богородицы в Свято-Пафнутьеве Боровском мон. (предположительно, 1580-е гг.; по др. данным – 1590–96). Со 2-й пол. 17 в. распространённым типом церковного здания становится вытянутый вверх двусветный бесстолпный четверик, завершённый 5-главием: церкви – Воскресения (1685, не сохр.), Покрова на Рву (1687 или 1685), Св. Георгия за Лавками (1700–05), Спаса Преображения за Верхом (1700), в честь Казанской иконы Божией Матери (1709–17) и др. (все – в Калуге); Святых Бориса и Глеба (1704) в Боровске; Никольская (1703) в Перемышле; Успения (2-я пол. 17 в.) в с. Рыжково; Воскресения (1674) в с. Трубино; собор Преображения Господня (кон. 17 в.) в с. Подкопаево. К архаичной традиции больших соборов принадлежат: 2-столпный 5-главый Успенский собор (кон. 17 в.) быв. Гремячева мон.; 2-столпная ц. Рождества Пресвятой Богородицы (1691, перестроена) в Ромоданове (ныне в черте Калуги). К типу двухэтажных «кораблём» храмов с галереями (или гульбищами) на аркадах относятся: церкви – Св. Георгия за Верхом (1700–01) в Калуге, Преображения Господня (17 в.) в с. Спас-Загорье, Рождества Богородицы (1696; без гульбищ) в с. Никольское; собор Св. Георгия Победоносца и Рождества Богородицы Свято-Георгиевского Мещовского мон. (кон. 17 в.). К этому же типу двухэтажных храмов близки: ц. Введения с двухшатровым завершением (2-я четв. 17 в.) в с. Спас и 3-главая ц. Знамения (1692) в с. Трубино. Уникальной композицией обладает надвратная ц. Св. митрополита Алексия в с. Подкопаево (возведена князьями Лопухиными в 1701; с высокой шатровой колокольней).

В строительстве сельских храмов К. о. преобладала бесстолпная композиция типа «восьмерик на четверике» с декором в стиле нарышкинского барокко: ц. Знамения (1696) в с. Мезенцево; Никольская ц. (кон. 17 в.) в с. Гришово (быв. г. Людимеск); Казанская ц. (нач. 18 в.) в с. Никольское; Спасская ц. (1700) в с. Копцево; ц. Введения (1702) в с. Уваровское; ц. Успения (1705) в с. Серебряно; ц. Рождества Богородицы (1708) в с. Роща; ц. Ап. Иоанна Богослова (1713) в с. Фё- доровское; ц. Иоанна Предтечи (1706–1709) в с. Губино и др. Богатый фасадный декор имеют Никольская ц. (1740) в Козельске, Успенский собор и Сергиевская ц. быв. Перемышльского Успенского Шаровкина мон. в с. Ильинское (оба – 1-я треть 18 в.). Среди церквей с барочным и раннеклассицистич. декором – Одигитриевская (2-я треть 18 в.) в с. Извеково; Святых апостолов Петра и Павла (1755–56) в с. Маслихово; Св. Параскевы Пятницы (1760-е гг.) в Мосальске; Сошествия Св. Духа (1767) в Перемышле; Благовещения (1770-е гг.) в с. Хохлово; Знамения (1784) в с. Хордово; Святых Бориса и Глеба (1773) в с. Белкино (арх. К. И. Бланк); Никольский собор (1771) в Серпейске. Ряд церквей имеет центрич. композицию: двусветная купольная ротонда Св. Александра Невского (1755) в с. Мошонки; Святых Космы и Дамиана (1794) в Калуге; Рождества Богородицы (3-я четв. 18 в.) в с. Столпово; Рождества Христова (1800) в с. Щелканово (у трёх последних центр. многосветное ядро окружено четырьмя башнеобразными объёмами).

Редким образцом частично сохранившейся пром. усадьбы 1-й пол. 18 в. является комплекс железоделательного завода и гл. дома (с некогда великолепными интерьерами) в усадьбе Демидовых Брынь. От усадебного строительства 2-й пол. 18 – 1-й пол. 19 вв. уцелели остатки каменных дворцов и домов в формах раннего и зрелого классицизма: в быв. усадьбах Воронцовых – Бутурлиных (Белкино), Безобразовых (Терпилово), Глебовых [Никольское (Чубарово)], Голицыных (Городня), Гончаровых и Щепочкиных (Полотняный Завод), Полторацких (Авчурино); парковые сооружения: в усадьбах Воронцовой-Дашковой (белокаменные триумфальные ворота и обелиск в Троицком), Волконских (грот в Курилове-на-Наре), Еропкиных [неоготич. колокольня (кон. 18 в.) в с. Грабцево] и др.

Памятниками регулярного градостроительства (в 1776–85 осуществлялось под рук. арх. П. Р. Никитина, с 1785 – арх. И. Д. Ясныгина) являются центр. часть Калуги с кафедральным Троицким собором и комплексом неоготич. Гостиного двора на пл. Старого торга (кон. 18 – нач. 19 вв., арх. Ясныгин), крупные гор. усадьбы с гл. домами (в т. ч. Золотарё- вых–Кологривовых, Билибиных–Чистоклетовых, Загряжских – все в Калуге). Провинциальную ветвь моск. школы классицизма представляют: Никольская ц. (1800) в с. Растворово (с четырёхлепестковым планом); Никольская ц. (1806–1818) в Мосальске (с крестообразным планом и апсидой, окружённой внешней колоннадой); ц. Покрова (1809) в с. Покровское; Казанская ц. (нач. 19 в.) в г. Людиново; Казанская ц. (1817) в с. Дунино; Печерская ц. (1817) в с. Прудки. Среди храмов в неорусском стиле – ц. Благовещения (1908–11, арх. М. Т. Преображенский) в с. Заборовка, Никольская ц. (1907) в с. Нижние Подгоричи.

Во 2-й пол. 20 в. в К. о. осуществлялись проекты реконструкции старой застройки, нового обществ. и жилищного строительства [в Калуге – ансамбль Театральной пл. (1958), Гос. музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского (1967)]. В 1990–2000-е гг. возводятся крупные пром. объекты и жилые районы (проект «Калуга-Правгород» по застройке правого берега Оки в Калуге, 2007).

В 20 в. в К. о. работали живописцы Т. А. Калашников, Л. А. Климентовская, А. Н. Коняшин, И. А. Павлишак, В. М. Собинков, Е. А. Чернявская; графики А. П. Шубин, В. И. Страхов, И. Н. Камышанская; графики и живописцы А. И. Котельников, В. В. Животков; скульптор В. М. Белов; художники декоративно-прикладного иск-ва (гобелены) А. М. Полежаев, Т. Ф. Таненкова; мастера нар. иск-ва М. Н. Гумилевская (вышивка), А. Н. Лондарев (глиняная игрушка); дизайнер Г. К. Табаков; искусствоведы В. Г. Пуцко, М. М. Днепровский, В. М. Обухов.

Музыка. Театр

Основа муз. фольклора К. о. – центрально- и южнорусская традиции. В Калуге работает Областная филармония, в её составе – Хоровая капелла мальчиков и юношей, Оркестр рус. нар. инструментов. Муниципальные коллективы: камерный оркестр и камерный хор в Калуге и Обнинске. В 2001 создано Калужское областное отделение СК РФ. Среди проф. музыкантов области – композитор и дирижёр Г. В. Азатов, композиторы Н. А. Голубева, С. В. Дусенок, С. В. Невраев, А. И. Типаков, Е. В. Хозикова. Муз. фестиваль Фонда С. Рихтера в Тарусе (с 1993). Междунар. фестиваль «Мир гитары» (с 1998), Междунар. конкурс камерных ансамблей им. С. И. Танеева (с 2002, каждые 3 года), Всерос. фестиваль искусств «Калужская весна» (с 2004) – все в Калуге.

В области работают театры: Областной драматический (1917), ТЮЗ (1964), кукол (1992; все – в Калуге). Цирк. С 2002 каждые 3 года проводится Всерос. фестиваль «Старейшие театры России в Калуге».