БАШКОРТОСТА́Н

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

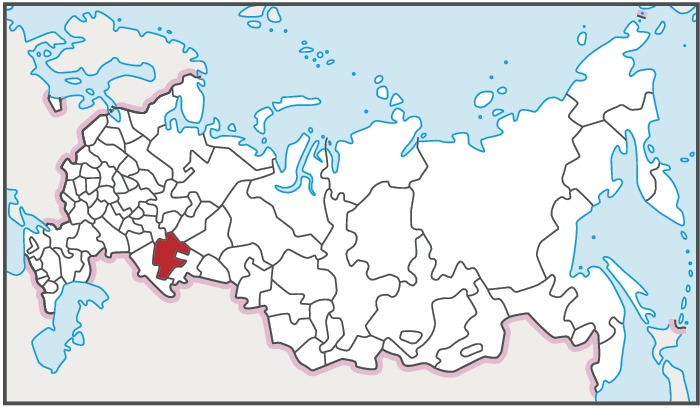

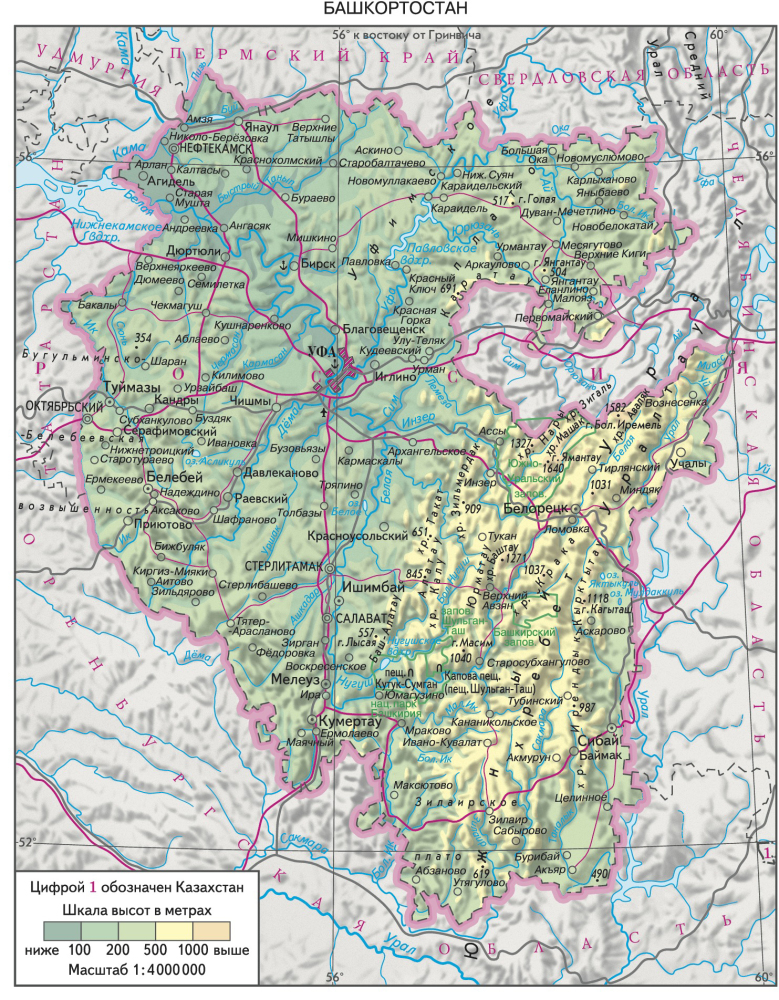

БАШКОРТОСТА́Н (Республика Башкортостан, Башкирия), субъект Рос. Федерации. Расположен преим. на юго-востоке Европ. части России, на юге Урала. Входит в Приволжский федеральный округ. Пл. 143,6 тыс. км2. Б. – крупнейшая республика РФ по численности населения (4078,8 тыс. чел. в 2005; 2546 тыс. чел. в 1926; 3340 тыс. чел. в 1959; 3943,1 тыс. чел. в 1989). Столица – Уфа. Адм.-терр. деление: 54 района, 21 город, 40 посёлков гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти определяется Конституцией Республики Башкортостан (1993). Гос. власть осуществляют президент республики, Гос. собрание – Курултай, Кабинет министров Б., иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики. Главой Республики Башкортостан является президент – высшее должностное лицо, наделяемое полномочиями Гос. собранием по представлению Президента РФ. Гос. собрание (Курултай) – высший законодат. (представительный) орган гос. власти. Состоит из 120 депутатов, избираемых по одномандатным избират. округам сроком на 5 лет. Депутаты вправе работать как на профессиональной постоянной основе, так и на непостоянной основе. Кабинет министров (правительство) – высший исполнит. орган гос. власти; формируется президентом. Премьер-министр назначается президентом с согласия Гос. собрания.

Природа

Территория Б. расположена преим. в пределах Предуралья и Южного Урала. 2/3 площади Б. на западе и в центре занимают пологоволнистые и увалисто-холмистые равнины и плато Предуралья – обширная Прибельская равнина на северо-западе, Бугульминско-Белебеевская возвышенность на западе, Уфимское плато на северо-востоке. В вост. части Б. протягиваются невысокие хребты Юж. Урала (Зильмердак, Уралтау, Ирендык и др.), разделённые межгорными депрессиями, массив Ямантау с высшей точкой Б. – 1640 м (гора Ямантау). На крайнем востоке, в узкой полосе Зауралья, развит грядово-мелкосопочный рельеф. На юге Б. расположено Зилаирское плато. В Предуралье и на зап. склонах Урала широко развиты карстовые формы рельефа – воронки, провалы, колодцы глубиной до 140 м (пропасть Сумган). Много пещер, в т. ч. Капова пещера (Шульган-Таш), Кутук-Сумган.

Предуралье расположено в пределах Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы. Вост. районы области принадлежат позднепалеозойской Уральской складчатой системе. В Б. известно св. 3 тыс. месторождений разл. полезных ископаемых. Ок. 180 месторождений нефти (в т. ч. крупнейшее Арланское нефтяное месторождение), газ, бурый и каменный уголь, фосфориты, каменная соль, гипс, известняк; в горных районах – месторождения руд железа, марганца, свинца, меди, цинка, хрома, золота, серебра и др.; поделочных и декоративных камней – яшмы, родонита и др. Крупные запасы торфа и сапропелей. Выходы минер. источников, в т. ч. Кургазак, Красноусольские, карстовый источник Красный Ключ со среднегодовым дебитом ок. 15 м3/с – один из крупнейших в мире.

Климат в Б. континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето умеренно тёплое. Переходные сезоны короткие. Нередки заморозки, на юге типичны засухи и суховеи. Ср. темп-ры января на равнинах Предуралья от –14 до –16 °С, в Зауралье от –16 до –17 °С, в горах от –14 до –17 °С. Ср. темп-ры июля в Предуралье 17–19 °С, в Зауралье 18–20 °С, в горах 9–10 °С. Годовые суммы осадков увеличиваются с востока на запад и с высотой: от 300–400 мм в Зауралье до 500–700 мм в Предуралье и до 750–800 мм в горах.

Реки относятся преим. к бассейнам Волги и Урала, незначит. часть – к бассейну Оби. Всего ок. 13 тыс. рек общей протяжённостью св. 57 тыс. км. Осн. река – Белая с притоками Нугуш, Сим, Уфа и Дёма. Реки преим. снегового питания с высоким весенним половодьем, небольшим осенним подъёмом от дождей, летней и зимней меженью. На горных реках половодье многопиковое за счёт снеготаяния и дождей, типичны летне-осенние дождевые паводки. Сток рек ок. 35 км3 в год. Характерна сезонная и межгодовая неравномерность стока. Общая мощность гидроресурсов в бассейнах рек Белая и Уфа 1364 тыс. кВт. Для горных рек типичны пороги и водопады, в т. ч. каскадные водопады Туяляс и Кукраук.

В Б. св. 2 тыс. озёр общей пл. 400 км2. Озёра преим. пойменные и надпойменно-террасовые (оз. Белое). Самое крупное озеро – Асликуль (пл. 23,5 км2), карстовое; самое глубокое – Яктыкуль (глубина 28 м), тектоническое. Солёные озёра, в т. ч. Мулдаккуль и др. Создано ок. 500 прудов и водохранилищ, в т. ч. Павловское на р. Уфа (пл. 120 км2).

На севере Предуралья распространены смешанные елово-пихтовые леса с примесью липы, реже дуба и клёна на дерново-подзолистых почвах. Южнее их сменяют широколиств. леса из липы, клёна, дуба, реже ильма и вяза с богатым подлеском на тёмно-серых лесных и дерново-карбонатных почвах. Коренные леса часто замещены вторичными липняками, березняками и осинниками, часть земель распахана.

Ок. 50% равнинных территорий Б. занимают лесостепи. В Предуралье островные дубово-берёзовые и липовые с примесью ильма леса на тёмно-серых лесных почвах перемежаются со злаково-разнотравными луговыми и разнотравно-ковыльными степями на типичных и карбонатных чернозёмах. В лесостепях Зауралья берёзовые и берёзово-сосновые леса сочетаются с типчаково-ковыльными степями на обыкновенных и южных чернозёмах, местами на солонцеватых чернозёмах и солонцах, с лугами и болотами. На юге Б. распространены кустарниковые (из бобовника, спиреи) и каменистые степи на обыкновенных и южных чернозёмах. Степные участки преим. распаханы. В долинах рек развиты ольховые леса, болота и пойменные луга.

В горах проявляется высотная поясность. На юге предгорные лесостепи на выс. 350–400 м сменяются низкогорными дубово-липовыми лесами на серых лесных почвах на зап. склоне и сосново-берёзовыми лесами на вост. склоне; выше 650–700 м – широколиственно-еловыми и елово-пихтовыми лесами на подзолистых почвах. Выше 1000–1200 м поднимаются разреженные еловые и елово-берёзовые леса, берёзовое криволесье, горные луга на дерновых почвах на зап. склонах, лиственничные редколесья – на вост. склонах, с 1400 м – тундры, выше 1600 м – гольцы с каменистыми россыпями и лишайниками. На северо-востоке преобладают темнохвойные леса на зап. склонах и светлохвойные леса на вост. склонах. В горных лесах сосредоточено св. 70% общих запасов древесины в республике. В лесной зоне обитают кабан, бурый медведь, лось, косуля, зайцы, куница, белка, хорь лесной, рябчик, глухарь, в лесостепной и степной – корсак, суслик, сурок и др. В реках водятся стерлядь, таймень, форель, хариус и др.

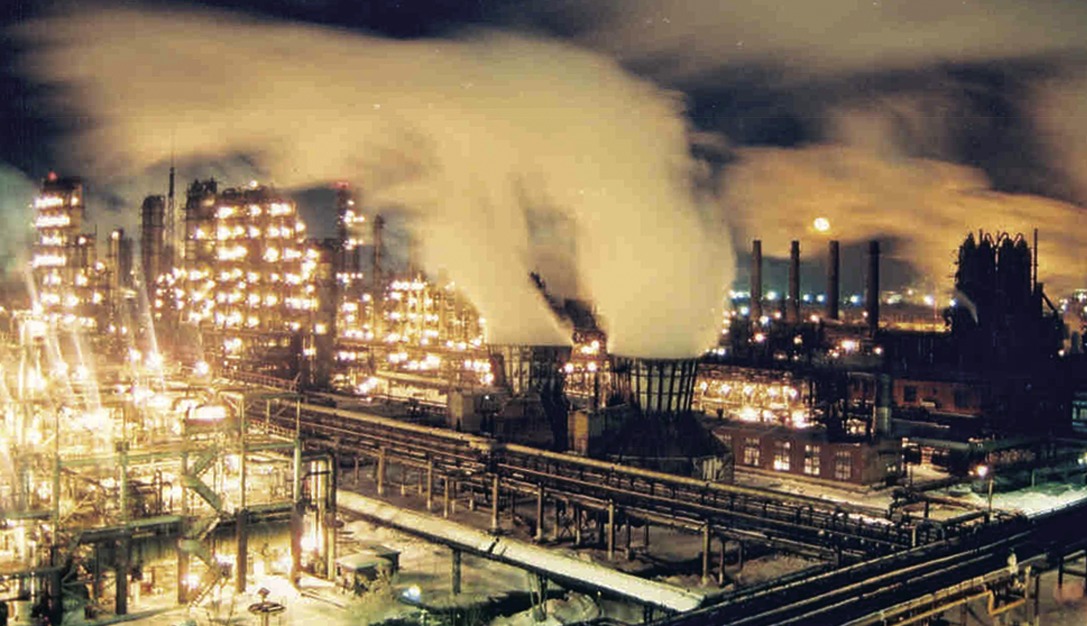

В Б. ок. 200 охраняемых природных территорий, занимающих 7,2% площади республики (2003), в т. ч. заповедники Башкирский, Шульган-Таш, Южно-Уральский, нац. парк Башкирия. На базе минер. вод и лечебных грязей организованы бальнеологич. курорты (Красноусольск, Янгантау); климатогрязевые (Яктыкуль); климатокумысолечебные (Аксаково, Шафраново и др.). Живописные горные ландшафты используются для рекреации. Исходные природные условия для жизни населения достаточно благоприятные, однако под воздействием пром. загрязнения, преим. предприятиями нефтеперерабатывающей, нефтехимич. пром-сти, и эрозии почв сложилась острая, в отд. районах – очень острая экологическая ситуация. Выбросы вредных веществ в атмосферу составляют 462 тыс. т (2003). Зоны общего загрязнения сформировались вокруг городов Уфа, Салават, Стерлитамак. Сильно нарушены ландшафты в районах добычи полезных ископаемых. Эрозии и дефляции подвержено до 60% с.-х. угодий республики.

Население

Большинство населения Б. (36,3%) составляют русские (2002, перепись), башкиры – 29,8%, татары – 24,1% (в т. ч. кряшены 0,11%). Из др. этнич. групп – чуваши (2,9%), марийцы (2,6%), мордва (0,6%), удмурты (0,6%), украинцы (1,3%), белорусы (0,4%), немцы (0,2%), армяне (0,2%), казахи (0,1%), азербайджанцы (0,1%) и др. С 1995 характерна естеств. убыль населения (0,3% при средней по РФ 0,55%; 2004); смертность (14,1 на 1000 жит.) превышает рождаемость (11,2 на 1000 жит.); младенческая смертность – 12,5 на 1000 живорождённых (2003). Доля женщин 53,2%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 20,1%, старше трудоспособного возраста 19,0%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 66,4 года (мужчины – 60,2, женщины – 73,1). Характерен слабый миграционный приток населения (коэф. миграционного прироста 7 на 10 тыс. жит.), в осн. из соседних субъектов РФ. Ср. плотность населения 28,5 чел./км2. Наиболее плотно заселены (чел./км2): Уфимский (506), Стерлитамакский (126), Краснокамский (102) и Туймазинский (96) районы. Гор. нас. 59,7% (2005; 38,4% в 1959; 63,8% в 1989). Св. 25% населения Б. и ок. 40% горожан проживают в Уфе (1043,4 тыс. чел.; 2005); др. крупные города (тыс. чел.): Стерлитамак (264,9), Салават (157,9), Нефтекамск (119,1), Октябрьский (108,2).

Религия

На территории Б. действуют (2005): 888 мусульм. общин (448 зарегистрированы), ок. 200 приходов (162 зарегистрированы) и 6 монастырей РПЦ, 5 старообрядческих общин, 2 римско-католических прихода, 2 иудаистские общины, 2 общины Армянской апостольской церкви, 6 лютеранских общин (5 зарегистрированы), ок. 150 общин др. протестантских деноминаций (63 зарегистрированы).

Исторический очерк

Древнейшие археологич. памятники Б. принадлежат эпохам ашель и мустье. Верхний палеолит представлен стоянками, в т. ч. пещерами с наскальной живописью [Игнатьевская пещера, Капова пещера (Шульган-Таш)]. В мезолите (12/10 – 6-е тыс. до н. э.) на территории приуральской части Б. выделяется романовско-ильмурзинская культура, близкая памятникам Прикамья и Ср. Поволжья, а в Зауралье – янгельская, входившая в обширную область более юж. культур с геометрич. микролитами. Памятники Б. эпохи неолита (кон. 6 – 5/4-е тыс. до н. э.) в Приуралье принадлежат волго-камской культуре. К зауральской культурной области относилась чебаркульская культура, распространённая и на Зап. Урале. В энеолите (4–3-е тыс. до н. э.) в Б. сохранилось деление на две культурные области. В лесостепном Приуралье распространилась агидельская культура, в низовьях рек Белая и Ик – новоильинская и гаринская, а на Юж. Урале и в Зауралье – кысыкульско-суртандинская, входившая в область гребенчатого геометризма культур.

В раннем и среднем бронзовом веке в степях Б. распространилась ямная культура, в лесостепи – памятники типа Баланово, вольско-лбищенской культуры и другие круга шнуровой керамики культур. В нач. позднего бронзового века их сменили абашевская культура и синташтинская культура, на базе которых формировалась срубная культура. В Зауралье в это время распространились алакульская культура (см. Андроновская культура) и черкаскульская культура. В конце бронзового века в степи и юж. лесостепи Б. существовали немногочисл. поселения многоваликовой керамики культуры. Севернее наблюдался приток населения (сусканская, межовская, маклашеевская культуры).

В раннем железном веке южный Б. населяли группировки, близкие массагетам или савроматам, затем сарматам (7/6 вв. до н. э. – 3/4 вв. н. э.). Правобережье и нижнее течение р. Белая в 8/7–5/4 вв. до н. э. занимали ананьинская культура и памятники гафурийско-убаларского типа, связанные с Зауральем. На их основе в среднем течении Белой сложилась кара-абызская культура (4 в. до н. э. – 2/3 вв. н. э.), а в Икско-Бельском междуречье – чегандинская культура общности пьяноборской культуры (2 в. до н. э. – 2 в. н. э.). Продолжение этих традиций прослеживается в мазунинской культуре и бахмутинской культуре, а также имендяшевской культуре, известной в предгорных районах. В сер. 1-го тыс. н. э. в лесостепных районах Б. появились памятники романовского типа, близкие именьковской культуре, а также памятники турбаслинской культуры, активно взаимодействовавшей с бахмутинской. В 6/7–8/9 вв. на территории Б. распространились родственные кушнаренковская культура и караякуповская культура, связанные с Зауральем. Их исчезновение к сер. 9 в. связывают с уходом угорского населения на запад и его участием в формировании венгров.

Во 2-й пол. 9 в. в степях Б. появились печенеги, которых в 10–11 вв. вытеснили огузы. В 10–13 вв. территория совр. Б. находилась под политич. влиянием Булгарии Волжско-Камской. Не позднее 10 в. в араб. письменных источниках упоминаются башкиры, но состав археологич. памятников, связанных с ними, неясен. В сев. лесостепи и в горно-лесных районах известны памятники петрогогромского типа, на основе которых в 12–14 вв. сложилась чияликская культура, принадлежавшая мусульманизированному угорскому населению («венгры», упомянутые венг. монахом-путешественником Юлианом). В 1219–1220 территория совр. Б. вошла в состав Улуса Джучи (см. Золотая Орда). Со 2-й пол. 13 в. степь и лесостепь Б. входили в зону расселения кипчаков (половцев) и др. тюрк. племён. Не позднее 14 в. здесь распространился ислам, с которым связаны мавзолеи (кэшэнэ), кладбища с каменными эпитафиями. В кон. 14 в. отмечается резкая смена традиций. Появились памятники, связанные с культурой башкир, известной по этнографич. данным.

После распада Золотой Орды территория совр. Б. входила в состав Казанского ханства, Сибирского ханства, Ногайской Орды. К 1558 б. ч. башкир добровольно признала рус. подданство. В кон. 16 – нач. 17 вв. в состав Русского государства вошли северо-зап. и юго-вост. башкиры. Распространение рос. помещичьего землевладения на башкирских землях, рост налогов и повинностей, насильственная христианизация, ущемление прав местного самоуправления со стороны центр. и местных властей привели к крупным башк. восстаниям 1662–64, 1681–84, 1704–11, 1735–40 и 1755–56. Все они закончились поражением восставших, однако привели к тому, что рус. цари, а затем рос. императоры подтвердили вотчинное право башкир на землю, отказались от планов превращения их в крепостных крестьян и насильственной христианизации. В 1708 образована Уфимская провинция, которая входила в состав Казанской губернии (1708–28, 1731–34), в 1728–31 провинция находилась в прямом подчинении Сенату, в 1734–44 управлялась Оренбургской экспедицией. В 1744–81 территория совр. Б. входила в состав Оренбургской губернии. Данный регион стал одним из гл. очагов Пугачёва восстания 1773–75, ближайшим сподвижником Е. И. Пугачёва был башк. нац. герой Салават Юлаев. В 1781–96 территория совр. Б. входила в состав Уфимского наместничества, в 1796–1865 – Оренбургской губ., а после разделения последней – в состав Уфимской губернии (1865–1922) и Оренбургской губ. (1865–1919). В 1798–1865 существовала кантонная система управления (см. Кантон). В 19 в., особенно в пореформенный период, усилился поток пришлого населения.

15(28).11.1917 Башкирское областное (центральное) шуро (совет) провозгласило автономию Б. в составе Рос. Сов. республики. 3-й Всебашкирский учредительный курултай (съезд) в Оренбурге в дек. 1917 утвердил автономию Б., сформировал Башкирское правительство во главе с А. Валидовым. В условиях Гражданской войны 1917–22 оно приступило к созданию нац. армии. 8–23.9.1918 в Уфе состоялось «Уфимское гос. совещание» под председательством Н. Д. Авксентьева, которое 23.9.1918 провозгласило власть Уфимской директории, распущенной в ноябре того же года вице-адм. А. В. Колчаком. Ликвидация Колчаком автономии Б., а также упразднение башк. Воен. совета и штаба Башкирского корпуса вместе с передачей командования башк. отрядами ген.-л. А. И. Дутову заставили Башк. правительство пойти на переговоры с представителями РСФСР. 20.3.1919 в Москве было подписано «Соглашение Центральной Советской власти с Башкирским правительством о Советской Автономии Башкирии». В результате из юж. частей Уфимской и сев. части Оренбургской губерний была образована т. н. малая Башк. АССР со столицей в г. Стерлитамак. В апр. – июне 1919 по территории Б. прошло контрнаступление Вост. фронта Красной Армии, а затем начальный этап Восточного фронта наступления 1919–20. 19.5.1920 ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление «О государственном устройстве Автономной Советской Башкирской Республики». После ликвидации в июне 1922 Уфимской губ. её территория включена в Башк. АССР, при этом столица перенесена в г. Уфа. В годы Вел. Отеч. войны Б. – один из важнейших районов перебазирования пром-сти страны. Быстро развивалась нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая пром-сть Б. В 1952–53 в ходе эксперимента по разукрупнению средних адм.-терр. единиц внутри Башк. АССР существовали Уфимская область и Стерлитамакская область. 11.10.1990 с принятием ВС Башк. АССР Декларации о гос. суверенитете республика получила назв. «Башкирская Советская Социалистическая Республика (Башк. ССР) – Башкортостан». 25.2.1992 принято современное название.

Хозяйство

Б. входит в Уральский экономич. район. Доля республики в ВВП РФ 2,3%. В экономике страны выделяется добычей нефти (2,7% от РФ, 2003) и её первичной переработкой (13,3%), добычей руд меди (в концентратах; 10–12%), каменной соли (37%). Б. – крупный производитель промышленной (20,9% каустич. соды, 14,4% синтетич. смол и пластмасс, 13% металлорежущих станков, 2,7% серной кислоты) и с.-х. продукции (4,4% от РФ; 6,1% молока, 5,7% валового сбора зерна). В структуре ВРП (%) доля пром-сти 32,1, с. х-ва 11,4, торговли и коммерч. деятельности по реализации товаров и услуг 10,3, нерыночных услуг 8,1, строительства 7,8, транспорта 6,1, др. отрасли 10,5. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, 2004, %): частная 65,1, муниципальная 13,5, гос. 5,3, обществ. и религ. организаций (объединений) 9,9, прочие формы собственности 6,1. Экономически активное население 1968 тыс. чел., в экономике занято 90,6%. Отраслевая структура занятости (%): пром-сть 22,3, с. х-во 16,5, торговля и обществ. питание 14,2, образование 11,1, строительство 8,7, здравоохранение 6,7, транспорт 4,5, жилищно-коммунальное хозяйство 4,3. Уровень безработицы 8,2%. Денежные доходы на душу населения 5,7 тыс. руб. в месяц (85% от среднего по РФ; сер. 2005); 20,3% нас. имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Таблица 1. Основные виды промышленной продукции

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | |

| Электроэнергия, млрд. кВт-ч | 33,7 | 31,1 | 26,9 | 24,7 | 23,3 |

| Нефть, включая газовый конденсат, млн. т | 30,3 | 25,0 | 15,6 | 11,7 | 11,2 |

| Первичная переработка нефти, млн. т | 54,1 | 45,7 | 29,9 | 24,7 | 25,4 |

| Металлорежущие станки, шт. | 11319 | 10310 | 2644 | 816 | 761 |

| Деревообрабатывающие станки, шт. | 280 | 377 | 829 | 363 | 173 |

| Грузовые автомобили, шт. | 38045 | 39079 | 6352 | 1033 | 497 |

| Автобусы, шт. | 3731 | 4915 | 1662 | 333 | 726 |

| Минеральные удобрения, тыс. т | - | 574,7 | 287,9 | 353,7 | 226,7 |

| Синтетические смолы и пластические массы, тыс. т | 248 | 230 | 195 | 434 | 448 |

| Серная кислота, тыс. т | - | 727,1 | 450,7 | 393,7 | 217,0* |

| Сода каустическая, тыс. т | - | 362,4 | 260,2 | 259,4 | 250,1* |

| Лекарственные средства, млн. руб.** | 0,06 | 0,09 | 144 | 927 | 1633 |

* 2001.

** В 1985, 1990, 1995 - млрд. руб.

Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Зерно | 5254,2 | 4727,6 | 2990,7 | 2520,7 | 3235,9 |

| Сахарная свекла | - | 1586,1 | 960,5 | 1147,7 | 1100 |

| Подсолнечник (семена) | - | 89,5 | 31,5 | 126,2 | 131,8 |

| Картофель | 1280,8 | 1392,4 | 1235 | 715 | 1300 |

| Овощи | 203,9 | 193,3 | 227,6 | 224,2 | 412,7 |

Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Крупный рогатый скот | 2310,5 | 2392,9 | 2203,4 | 1686,9 | 1717,1 |

| Свиньи | 1124,4 | 1133,6 | 797,2 | 562,5 | 581,4 |

| Овцы и козы | - | 2298,3 | 1222,4 | 688,6 | 764,6* |

* 2003.

Таблица 4. Основные виды продукции животноводства

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Скот и птица на убой, тыс. т | 276,3 | 326,1 | 267,4 | 204,4 | 383,7 |

| Молоко, тыс. т | 1718,8 | 1930 | 1708,6 | 1539,3 | 2061,9 |

| Яйца, млн. шт. | 1034,1 | 1149,1 | 1182 | 1178,6 | 1213,9* |

| Шерсть, т | - | 6668 | 2802 | 1214 | 1776* |

*2003.

Промышленность. Объём пром. продукции 353,9 млрд. руб. (2004). Отраслевая структура пром. производства (2003, %): топливная 37,7, машиностроение и металлообработка 17,3, химическая и нефтехимическая 13,3, электроэнергетика 10,5, пищевая 7,4, чёрная металлургия 2,8, цветная металлургия 2,2, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 2,1, пром-сть строит. материалов 2, и др. Добывают нефть (Туймазинское, Шкаповское, Арланское и др. месторождения; гл. нефтедобывающая компания – «Башнефть»; табл. 1). Ведущие нефтеперерабатывающие предприятия: «Башнефтехим» (10–12% общего объёма нефтепереработки в РФ), Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод. Б. полностью обеспечивает себя вырабатываемой электроэнергией (Кармановская ГРЭС).

Машиностроение специализируется на произ-ве машин для внесения удобрений, металлорежущих и деревообрабатывающих станков, нефтеаппаратуры, автосамосвалов, автобусов, химич. оборудования и кабеля. Ведущие предприятия: «Уфимское моторостроительное производств. объединение» (авиац. двигатели для военных и гражд. самолётов, узлы для вертолётов, двигатели внутр. сгорания и др.), авиац. производств. предприятие (г. Кумертау) и «Нефтекамский завод самосвалов». Действуют предприятия ВПК («Салаватгидромаш», «Ишимбайский завод транспортного машиностроения»).

Химич. и нефтехимич. пром-сть представлена произ-вом серы, серной кислоты, каустич. и кальцинированной соды, химич. средств защиты растений, минер. удобрений, синтетич. каучука, синтетич. смол и пластических масс, а также продуктов основного органич. синтеза. Осн. химические предприятия: «Каустик» (Стерлитамак), завод «Авангард» (Стерлитамак; нитроэмали, лаки и др.), «Химпром» (Уфа; серная, соляная кислоты, синтетич. моющие средства и др.); нефтехимические: «Уфанефтехим», «Каучук» (Стерлитамак; синтетич. каучук), «Салаватнефтеоргсинтез» (минер. удобрения, синтетич. смолы, пластмассы).

Развито произ-во лекарств. средств и витаминных препаратов (витаминный завод «Уфавита» входит в десятку ведущих рос. производителей фармацевтич. продукции). Среди предприятий пищевой пром-сти выделяются кондитерская фабрика «Конди» (Уфа), Стерлитамакский спиртоводочный завод, а также уфимские чаеразвесочная фабрика, мясоконсервный комбинат, «Компания Башкирхлебпром».

Действуют предприятия чёрной (Белорецкий металлургич. комбинат, «Лита» в Уфе, Благовещенский фурнитурный завод «Октябрь» и производств. объединение «Вторчермет» в Уфе) и цветной (ведущие добывающие предприятия – «Башкирский медно-серный комбинат», Учалинский и Бурибаевский горно-обогатит. комбинаты) металлургии; пром-сти строит. материалов («Башстройконструкция», «Салаватстекло» и др.), лесной пром-сти и др. Гл. пром. центры республики – Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск. В экспорте преобладает продукция топливно-энергетич. и нефтехимич. комплексов, в импорте – машиностроит. продукция и др.

Сельское хозяйство. Стоимость валовой продукции с. х-ва 57,1 млрд. руб. (2004). В стоимостном выражении преобладает продукция животноводства (55,3%). Пл. с.-х. угодий 71,6 тыс. км2 (ок. 50% пл. Б.), из них 52,7% занимает пашня. Развитию с. х-ва способствуют благоприятные агроклиматич. ресурсы, прежде всего плодородные почвы (чернозёмы и серые лесные почвы занимают ок. 60% территории Б.). Выращивают кормовые, зерновые (пшеницу, рожь, овёс, ячмень), технич. культуры (сахарную свёклу, подсолнечник), картофель и овощи (табл. 2).

Животноводство представлено мясо-молочным скотоводством (6,8% поголовья РФ), свиноводством, мясо-шёрстным овцеводством, птицеводством (таблицы 3, 4). Развиты коневодство и пчеловодство (3379 т мёда, 2002).

Большая часть с.-х. угодий (ок. 73%, 2003) относится к землям с.-х. организаций. В хозяйствах населения производится 58,2% всей с.-х. продукции Б., в с.-х. предприятиях 31,7%, в фермерских хозяйствах 2,9%. С.-х. предприятия являются осн. производителями зерна и технических культур. В хозяйствах населения (7,1% с.-х. угодий) производится ок. 97% картофеля и ок. 85% овощей.

Транспорт. Ж.-д. транспорт играет ключевую роль в транспортной системе Б., он обеспечивает ок. 40% грузооборота (преобладают нефтяные, химич. грузы, минер. удобрения, чёрные металлы) и 30% пассажирооборота республики. Длина железных дорог 1458 км (2003). Главная ж.-д. магистраль – Самара – Уфа – Челябинск. Длина автодорог с твёрдым покрытием 22,1 тыс. км. Важнейшие автомобильные магистрали: Самара – Уфа – Челябинск; в пределах республики: Уфа – Стерлитамак, Уфа – Белорецк, Уфа – Бирск. Протяжённость водных путей, пригодных для судоходства, составляет 1080 км. Осн. речная транспортная магистраль – р. Белая с притоком Уфа. Гл. речные порты: Уфа, Бирск. В грузообороте преобладают лес, нефтяные грузы, строит. материалы, зерно, металлы и изделия из них, каменный уголь. Развит трубопроводный транспорт. Осн. часть трубопроводов соединяет районы добычи нефти и нефтеперерабатывающие заводы Б. Междунар. аэропорт в Уфе.

Туризм. Всерос. значение имеют турбазы «Агидель», «Арский Камень» (в Белорецком р-не на р. Белая), «Восход» (в Уфимском р-не), «Нугуш» (на берегу Нугушского водохранилища в Мелеузовском р-не). Особую роль играют спелеологич. памятники природы Юж. Урала и Предуралья. Нац. парк Башкирия посещают ок. 30 тыс. туристов в год. Развиты пеший, конный и водный виды туризма. Карстовые пещеры, в т. ч. самая большая на Урале – Кутук-Сумган.

Здравоохранение

В Б. – 481 амбулаторно-поликлинич. учреждение, 297 больниц на 41496 коек (107 коек на 10 тыс. жит.; 2002); работают 16,7 тыс. врачей (41 врач на 10 тыс. жит.; 2003). Осн. причины смерти: болезни системы кровообращения (63%); несчастные случаи, отравления и травмы (16%); злокачественные новообразования (12%); болезни органов дыхания (6%). В структуре общей заболеваемости болезни органов дыхания составили 15,5%, пищеварения – 13,8%, кровообращения – 12%. Курорты: Аксаково, Красноусольск, Шафраново, Янгантау и др.

Образование. Учреждения науки и культуры

В Б. функционируют 3,3 тыс. общеобразоват. школ, 76 учреждений среднего спец. образования, в т. ч. Уч-ще искусств (с 1922) и Хореографич. уч-ще (1986; оба – в Уфе). Крупнейшие вузы: Башк. гос. ун-т (основан в 1957), аграрный (с 1930), мед. (с 1932), нефтяной технический (с 1948), авиац. технический (1932) университеты; институты: искусств (1968), юридич. (с 1970) – все в Уфе; педагогич. институты (в Бирске, 1952; Стерлитамаке, 1954), высшее воен. авиац. уч-ще лётчиков (с 1983) и др. Науч. центр УрО РАН (в 1951–87 Уфимский науч. центр), н.-и. ин-ты РАН. Св. 50 музеев, в т. ч.: Нац. музей Республики Башкортостан (основан в 1864), истории и культуры народов Б., Худож. музей им. М. В. Нестерова (1919), совр. искусства – в Уфе; исторические и историко-краеведческие – в Белорецке, Стерлитамаке, Бирске и др.; мемориальные – С. Т. Аксакова, М. Гафури (оба – в Уфе), М. И. Цветаевой (в с. Усень-Ивановское Белебеевского р-на), Салавата Юлаева (в с. Малояз, отделение – в с. Алькино Салаватского р-на) и др. Ок. 130 библиотек, в т. ч. в Уфе – Нац. б-ка (1921), Б-ка для слепых (1949), Гор. б-ка (1983), Центр. детская б-ка (1929).

Средства массовой информации

Выходят газеты и журналы на башк., рус., татарском, чувашском, марийском языках. Важнейшие издания (2005): газеты «Республика Башкортостан», «Башкортостан», «Кызыл тан» («Красная заря»), «Молодёжная газета», «Вечерняя Уфа», «Урал сасси» («Голос Урала»), «Чолман» («Кама»); журналы «Ватандаш» («Соотечественник»), «Уфа». Гос. телерадиокомпания «Башкортостан» объединяет радиостанцию «Радио Башкортостана» и Башкирский спутниковый телеканал (БСТ). Гос. информационное агентство «Башинформ» (основано в 1994).

Литература

До Окт. революции 1917 лит-ра башк. народа развивалась на тат., затем на башк. языках. Формировалась на основе фольклора и под воздействием общетюркской письм. лит-ры региона. Устная проф. поэзия 14 – нач. 20 вв. представлена творчеством нар. поэтов-импровизаторов – сэсенов (некоторые их произведения сохранились и были впоследствии изданы). Крупнейший поэт-сэсен 18 в. – Салават Юлаев, сочетавший в своих стихотворениях фольклорную и письменную традиции. Поэзия 19 в. отразила влияние как суфизма, так и европ. просветительских идей (М. К. Акмулла, М. И. Уметбаев, Ш. Я. Заки).

В 1-й трети 20 в. классик башк. и тат. литератур М. Гафури заложил основы башк. гражданско-патриотич. поэзии. С 1920-х гг. активно развивалась башк. проза: формировался жанр романа («Поворот» Г. Хайри, 1928; «Кудей» И. Насыри, 1936), создавались повести и рассказы (социально-психологич. повесть «Черноликие» М. Гафури, 1926; сатирич. повести С. Агиша; произведения А. Вали, Г. Гумера, Х. Л. Давлетшиной и др.). Мотивы башк. песен-преданий претворил в своей драматургии М. А. Бурангулов. Поэты (Д. Юлтый, С. Кудаш, Б. Бикбай, К. Даян, Х. Карим, М. Карим, С. Кулибай и др.), опираясь на традиции башк. песенного и эпич. фольклора, осваивали жанры оды, баллады, романса, сонета и др., создавали стихотв. циклы; зародилась башк. поэма («Прекрасные долины Агидели» Р. Нигмати, 1940, «Декабрьская песня» М. Карима, 1942, и др.). К осн. достижениям башк. прозы 2-й пол. 20 в. относятся эпич. романные трилогии З. А. Биишевой, Ф. А. Исангулова, Я. Х. Хамматова, историч. романы и повести Г. Г. Ибрагимова, А. Х. Хакимова, Б. З. Рафикова, Г. Б. Хусаинова. Широкую популярность приобрёл жанр психологич. рассказа (А. Г. Бикчентаев, Р. Г. Султангареев, Г. Г. Байбурин и др.). Драматургия представлена трагедиями М. Карима, И. Х. Юмагулова; комедиями Х. К. Ибрагимова, Н. Асанбаева, И. А. Абдуллина; драмами Н. Наджми, А. М. Мирзагитова, Г. Г. Шафикова. В поэзии 1960–90-х гг. (М. Гали, Р. Т. Бикбаев, Г. З. Рамазанов, З. А. Биишева, Я. Кулмый, Б. З. Рафиков, В. И. Ахмадиев и др.) проявилось тяготение к углублённой медитативности, филос. темам, к освоению новых поэтич. форм. Сатирич. и юмористич. поэзия представлена творчеством Ф. Гумерова, Х. Тулякаева и др.

Изобразительное искусство и архитектура

Древнейшие памятники изобразит. иск-ва относятся к периоду палеолита [наскальные росписи Каповой пещеры (Шульган-Таш)]. Среди памятников бронзового века – города-крепости по течению р. Ургаза, аналогичные Аркаиму. Ко 2-й пол. 9 – нач. 10 вв. относится Аврюзтамакский клад, состоящий из серебряных сосудов согдийского производства. К ранним формам каменного зодчества относятся мавзолеи – кэшэнэ (Бэндэбикэ, 15–16 вв., близ с. Максютово Кучаргинского р-на; Турахана, 14–15 вв., близ Уфы; Хусейнбека, 14 в., перестроен в 1911, Чишминский р-н) и каменные столбы-менгиры (близ дер. Табулды Стерлибашевского р-на). В 16 в. появляются дерев. культовые постройки (мечеть в с. Старотушкырово Балтачевского р-на; кон. 16 – нач. 17 вв., реконструирована в 1891, мастер К. Рахматуллин).

После присоединения к России (с сер. 16 в.) сильное влияние оказывает рус. архитектура, благодаря постройке на границах Б. дерев. крепостей с примыкающими к ним слободами и церквами (Уфимская крепость, основана в 1574). Среди сохранившихся памятников архитектуры 18 в. – Троицкая ц. в с. Верхнетроицкое Туймазинского р-на (1753–1759), Троицкая ц. в с. Верхний Авзян Белорецкого р-на (1755–58), ц. Дмитрия Солунского в с. Надеждино Белебеевского р-на (1776–99), ц. Рождества Христова в с. Берёзовка Уфимского р-на (1780). С 18 в. на территории Б. начинается интенсивное строительство мечетей (в дер. Старокускульдино, 1701; в Имай-Утарово, 1724; в Гулюково, 1725). С 18 в. начинается строительство пром. комплексов (Верхнеторский медеплавильный завод, 1759, и др.). В кон. 18 – нач. 19 вв. в архитектуре определяющим стилем становится классицизм, начинается строительство каменных жилых и обществ. зданий, гл. обр. в Уфе. Среди памятников культовой архитектуры этого времени – Первая соборная мечеть (1830) в Уфе; мечети в дер. Гудбурово Янаульского р-на (1807, перестроена в 1915), в дер. Новоаврюзово Альшеевского р-на (1823), соборная мечеть в Стерлитамаке (1826), Троицкая ц. в с. Николо-Берёзовка (1808–1904), ц. Михаила Архангела в Белебее (1828). Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. создаются постройки в исторических стилях: архит. ансамбль в с. Килимово Буздякского р-на (1852–56); церкви – в с. Андреевка Аургазинского р-на (1869–89), Богородская в Уфе (1873–77), Инородческая в Бирске (1895–99), Воскресенская в с. Вознесенка Учалинского р-на (1900–10), Покровская, близ дер. Новомихайловка Фёдоровского р-на (1904); часовни – Александровская в Уфе (1886–1889) и Михайло-Архангельская в Белебее (1910); Аксаковский народный дом в Уфе (1909–14, 1928–35, инж.-арх. П. П. Рудавский; ныне – Башкирский театр оперы и балета). В стиле модерн построена Покровская ц. в с. Ира Куюргазинского р-на (1914–15, арх. М. Е. Приёмышев). Памятники мусульм. культовой архитектуры этого периода – мечеть в с. Новомуслюмово Мечетлинского р-на (1854), мечеть в дер. Зигитяк Туймазинского р-на (нач. 20 в.), мечеть в с. Старокайпаново Татышлинского р-на (ок. 1907).

В 1920-х гг. возводятся постройки, стилистически близкие к конструктивизму, в т. ч. дома жилого посёлка близ Уфы (ныне г. Черниковск; арх. М. Я. Гинзбург, кон. 1920 – нач. 1930-х гг.). В 1935 в Б. создаётся первое проф. обществ. Объединение архитекторов, строителей и гражд. инженеров. В 1930–1950-е гг. строятся здания в традиции неоклассицизма (гостиница «Башкирия», 1937–41, арх. В. В. Максимов, и др.). Среди значит. архит. сооружений 2-й пол. 20 в.: комплекс Уч-ща искусств (1971–73, арх. Л. В. Хихлуха, 2-я очередь, 1996, арх. С. А. Голбин) в Уфе, мечети в с. Нижние Киги Кигинского р-на (1993) и др. Традиц. иск-во представлено ручным ткачеством, резьбой по дереву, войлоковалянием, тиснением по коже, вышивкой, ювелирном делом. Для поддержки традиц. ремёсел создаются предприятия худож. промыслов («Агидель», «Дружба»). Проф. изобразит. иск-во складывается в нач. 20 в. Первая изостудия в Уфе открылась под рук. Н. А. Протопопова в нач. 1910-х гг. В 1913 в Уфе основана первая худож. организация «Об-во любителей живописи» (в 1916 переименована в «Уфимский худож. кружок»). В кон. 1920-х гг. в Уфе создан ряд изостудий и худож. мастерских под рук. Н. А. Протопопова, А. П. Лежнёва, К. С. Девлеткильдеева. В 1926–32 в Уфе работал филиал Ассоциации художников революционной России (АХРР); в 1934 образован СХ Башк. АССР. Ведущие художники сов. периода: Ю. Ю. Блюменталь, К. С. Девлеткильдеев, М. Н. Елгашкина, А. П. Лежнёв, А. Э. Тюлькин. В произведениях 1920–30-х гг. преобладали тематич. картины, связанные с революцией и строительством сов. гос-ва (И. И. Урядов, А. В. Храмов). 1930-е гг. – начало становления сценографии в Б. (М. Н. Арсланов, Г. Ш. Имашева, С. Н. Якшибаев). В 1950–80-х гг. интенсивно развивались пейзажная живопись (Б. Ф. Домашников, А. Д. Бурзянцев, А. В. Пантелеев), тематич. (Р. М. Нурмухаметов, А. Ф. Лутфуллин) и жанровая картина (Ф. А. Кощеев). С 1960-х гг. появляется монументальная живопись (мозаика на здании «Арланнефти» в Нефтекамске, худ. В. А. Руденко, 1975; композиция во Дворце бракосочетаний в Уфе, худ. В. В. Новиков и др., 1985–86). Становление скульптуры в Б. приходится на 1940-е гг. и связано с именами Т. П. Нечаевой, В. Г. Морозова, С. Д. Тавасиева. Развиваются книжная и станковая графика (Р. Г. Гумеров, В. Д. Дианов, Э. М. Саитов), сценография (Р. М. Арсланов, Т. Г. Еникеев, Н. Г. Байбурин).

Музыка

Основу традиц. муз. культуры Б. составляет нар. творчество башкир, русских, татар. Формы башк. устного проф. иск-ва сложились в творчестве певцов-поэтов (йырау, сэсен) и инструменталистов – исполнителей на курае (курайсы). В 18 в. в Б. проникают формы музицирования, связанные с помещичьими капеллами. Значит. влияние на муз.-театральную жизнь края в кон. 18–19 вв. оказали ссыльнопоселенцы-поляки, которые организовали оркестр, ставили муз. спектакли, проводили танц. вечера, давали уроки музыки. Со 2-й пол. 19 в. в Уфе активно развивалась концертная жизнь: в 1870–1880-е гг. под рук. скрипача Д. Н. Севастьянова проводились квартетные вечера; в 1885–1906 функционировало Об-во любителей пения, музыки и драматич. иск-ва, которое давало концерты при участии симфонич. оркестра (организован в 1889). Одним из нац. просветительных центров, где велось обучение музыке, было медресе «Галия» (1906–1919). Среди первых муз. сочинений, написанных на основе башк. фольклора, – «Азиатские песни» и «Башкирская увертюра» А. А. Алябьева. Обработки башк. песен (ок. 50) сделаны А. Т. Гречаниновым (1901). Изучение башк. фольклора началось в кон. 19 в.

С 1920-х гг. в Б. развивается проф. композиторское и исполнительское иск-во, формируется сеть муз.-учебных заведений: в 1920 в Уфе открыта первая муз. школа, в 1922 – муз. техникум (с 1960 Уч-ще искусств). В 1932 открылось Башк. отделение при Моск. конс. Автором первых нац. муз. комедий был Х. К. Ибрагимов, музыку к пьесам писал К. Ю. Рахимов. Среди первых широко образованных проф. музыкантов – С. Х. Габяши. В 1938 в Уфе открыт Башкирский театр оперы и балета, в 1939 – филармония (в 1993 открыт филиал в г. Сибае; в её составе с 1969 – Хоровая капелла), в 1940 – Башк. отделение СК. Наряду с башк. музыкантами – М. М. Валеевым (автор первой нац. оперы «Хакмар», 1939, первый пред. Башк. отделения СК), Х. Ш. Заимовым, Р. А. Муртазиным – значит. вклад в муз. культуру Б. 1930–40-х гг. внесли моск. композитор А. А. Эйхенвальд (автор двух башк. опер) и жившие в Уфе во время Вел. Отеч. войны композиторы А. Э. Спадавеккиа, Н. И. Пейко, Н. К. Чемберджи, Л. Б. Степанов (автор первого башк. балета «Журавлиная песнь», 1944), Ф. Е. Козицкий. Во 2-й пол. 20 в. муз.-театральные произведения создавали З. Г. Исмагилов, А. С. Ключарёв, Р. А. Муртазин, Х. Ф. Ахметов, Н. Г. Сабитов, Х. Ш. Заимов, А. Г. Чугаев, Ш. З. Кульборисов, Т. Ш. Каримов, Р. М. Хасанов, М. Ахметов, С. А. Низамутдинов; развитие симфонич., камерно-инструм. и вокальной музыки связано с именами З. Г. Исмагилова, Х. Ф. Ахметова, Р. А. Муртазина (7 симфоний, 1957–93), Н. Г. Сабитова, Х. Ш. Заимова, Р. В. Сальманова, Ш. Ш. Ибрагимова, Д. Д. Хасаншина и др. Среди исполнителей разных лет – дирижёры Г. Х. Муталов, Н. Г. Сабитов, хоровые дирижёры А. Г. Тихомиров, Ш. Ш. Ибрагимов, певцы Г. С. Альмухаметов, М. А. Ахметзянова, Б. Н. Валеева, Г. С. Хабибуллин, М. Х. Хисматуллин, М. Г. Салигаскарова, кураист Ю. М. Исянбаев.

Нац. симфонич. оркестр (с 1994), камерный оркестр «Солисты Башкортостана» (с 1993). В 1959 создано республиканское Хоровое об-во, в 1988 на его базе – Муз. об-во. Проводятся конкурсы и фестивали, среди них республиканский Конкурс традиц. музыкантов – исполнителей на курае, кубызе и певцов узляу (с 1978), Конкурс хоровых дирижёров (с 1995 Всероссийский, г. Салават), Всероссийский конкурс пианистов им. Н. Г. Сабитова (с 1995), Фестиваль композиторов Урала и Поволжья (с 1983).

Театр

Первое театральное здание в Уфе построено в 1861 на пожертвования горожан. В 1885 организовано «Уфимское т-во артистов и любителей театрального иск-ва». Проф. театр создан в 1919 в Стерлитамаке как 1-й Башкирский гос. театр, в состав которого вошла труппа под рук. актёра, режиссёра, драматурга и театрального деятеля В. Г. Муртазина-Иманского. В 1922 театр переведён в Уфу, где получил назв. Башкирский театр драмы, с 1971 им. М. Гафури. С историей развития театра связаны имена первых башк. режиссёров и актёров – Р. С. Сыртланова, Б. А. Юсуповой, Г. Г. Ушанова, Г. М. Мингажева, Г. Х. Карамышева, М. А. Магадеева, А. Ф. Зубаирова и др. Также в Б. работают: в Уфе – Башкирский русский театр драмы (с 1919), Театр кукол (с 1932), Национальный молодёжный театр (с 1989), татарский театр «Нур» (с 1991), Государственный ансамбль нар. танца им. Ф. А. Гаскарова (с 1938), ансамбль нар. танца «Мирас» (1992); в Сибае – Башкирский театр драмы им. А. Мубарякова (с 1931), Драматич. детский театр «Сулпан» (с 1993); в Стерлитамаке – Рус. театр драмы (с 1946), Башк. драматич. театр (с 1990), Театр танца (1991); в Салавате – драматич. театр (с 1933), в Туймазы – тат. драматич. театр (с 1990). В Б. проводятся фестивали: в Стерлитамаке, Салавате – «Театральная весна»; в Уфе – междунар. фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык», республиканские – детских спектаклей «Колонсак», театральных капустников «Весёлая кулиса», танцевальных коллективов памяти Ф. А. Гаскарова (1991), балетного иск-ва памяти Р. Нуреева (с 1993); Республиканский смотр-конкурс балетмейстеров и ансамблей нар. танцев (с 1994).