АЗЕРБАЙДЖА́Н

-

Рубрика: География

-

Родственные статьи:

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

АЗЕРБАЙДЖА́Н (Azərbaycan), Азербайджанская Республика (Azərbaycan Respublikası).

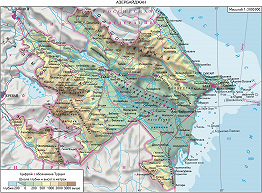

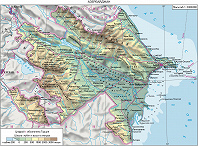

Общие сведения

А. – государство на юго-западе Азии, в вост. части Закавказья. С запада на восток вытянуто более чем на 600 км. На востоке омывается Каспийским м., в береговой линии выделяются Апшеронский полуостров и зал. Кызылагадж. А. принадлежат Апшеронский и Бакинский архипелаги. Пл. 86,6 тыс. км2. Нас. 8265,7 тыс. чел. (2004). Столица – Баку. Денежная единица – манат. Офиц. язык – азербайджанский. В составе А. – Нахичеванская Автономная Республика. Адм.-терр. деление: 66 районов.

А. – член ООН (1992), Совета Европы (2001), СНГ (1991), ОБСЕ (1992), МБРР (1992), МВФ (1992).

Государственный строй

А. – унитарное государство. Конституция А. принята 12.11.1995. Форма правления – президентская республика.

Глава государства – президент, избираемый всенародно на основе всеобщего, равного, прямого избират. права сроком на 5 лет (с правом только одного переизбрания). Кандидатом может быть гражданин республики, не имеющий двойного гражданства, не моложе 35 лет, проживающий на территории республики св. 10 лет и не имеющий обязательств перед др. государствами.

Высший орган законодат. власти – однопалатный парламент (Милли Меджлис). Состоит из 125 депутатов, избираемых сроком на 5 лет на основе мажоритарной и пропорциональной избират. систем. Депутатом может быть избран гражданин А., обладающий избират. правом, не моложе 25 лет. Лица, имеющие двойное гражданство, лица без гражданства, равно как и иностр. граждане, не могут быть депутатами парламента.

Исполнит. власть принадлежит президенту и осуществляется правительством (Кабинетом министров), которое возглавляет премьер-министр, назначаемый президентом с согласия Милли Меджлиса. Заместителей премьер-министра и членов Кабинета министров назначает президент по предложению премьер-министра.

В А. существует многопартийная система; среди партий – правящая «Новый Азербайджан» и оппозиционные – Нац. независимости, Нар. фронт, Мусават и Демократическая партия.

Природа

Рельеф

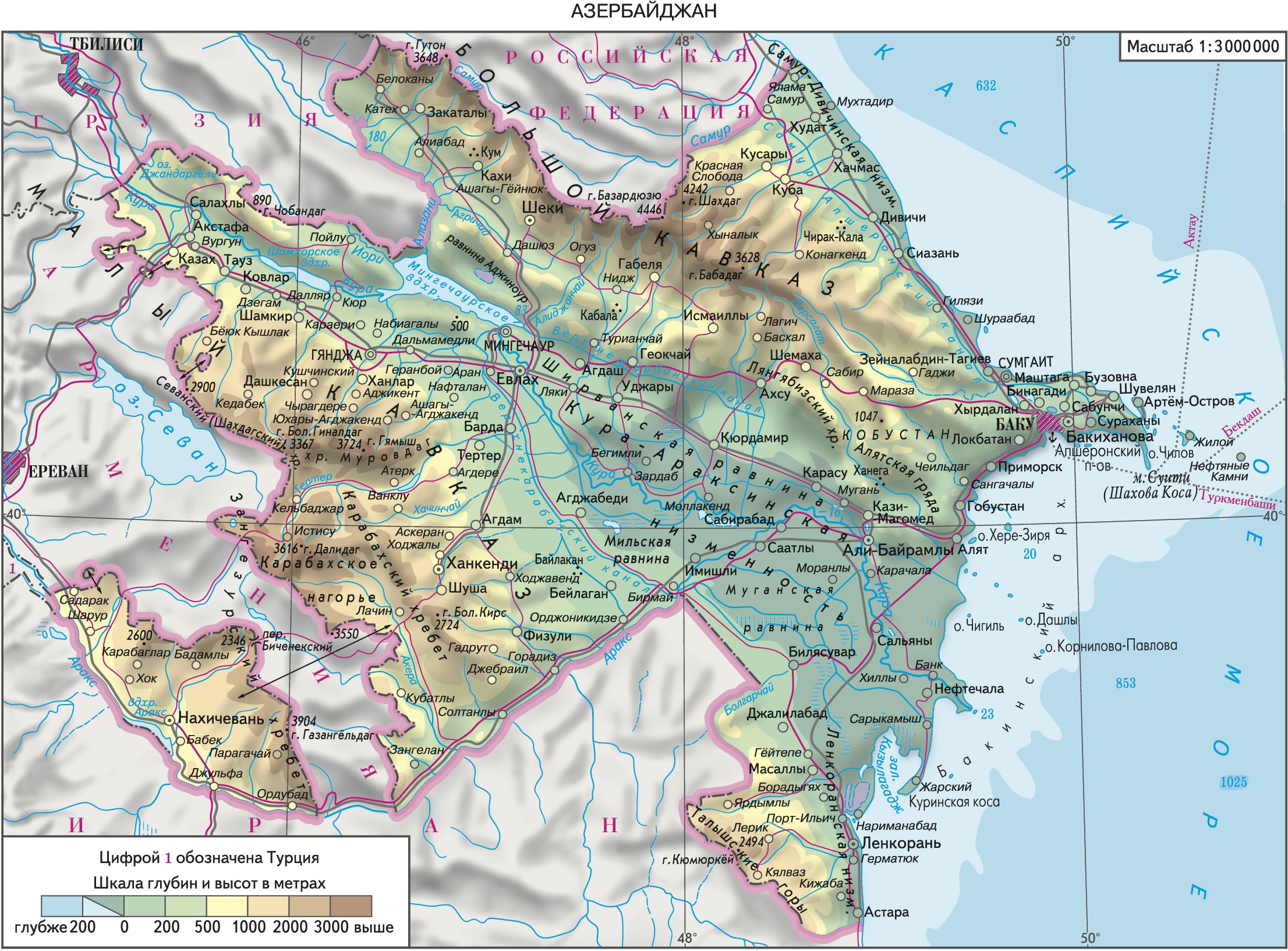

Ок. 2/3 территории занято горами: на севере хребты Большого Кавказа – Главный, или Водораздельный (высшая точка – гора Базардюзю, 4446 м), и Боковой, переходящий на востоке в гряды и низкогорья Кобустана. На западе и юго-западе – меридиональные хребты Малого Кавказа (гора Гямыш, 3724 м), окаймляющего Закавказское нагорье, внутри которого находятся Приараксинская равнина и высокогорный Карабахский хребет. На юго-востоке – Талышские горы (гора Кюмюркёй, 2494 м). Горные системы подковой окружают обширную Кура-Араксинскую низменность, состоящую из Ширванской (к северу от долины р. Кура), Карабахской и Мильской (между р. Кура на севере и р. Аракс на юге) и Муганской (на правобережье р. Аракс) равнин. В устье Куры – Сальянская равнина. Вдоль морского побережья на юге вытянулась узкая Ленкоранская низменность. К северу от Большого Кавказа находятся Кусарская наклонная равнина и Самур-Дивичинская низменность (см. карту).

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория А. располагается на востоке Кавказского сегмента Альпийско-Гималайского подвижного пояса. На севере расположен Кусаро-Дивичинский прогиб, выполненный в осн. неоген-четвертичными молассами. С юга на него надвинуты складчатые зоны юго-вост. погружения системы Большого Кавказа. Тектонически совмещённые по Главному Кавказскому надвигу антиклинории Бокового и Главного, или Водораздельного, хребтов слагаются мощными песчано-сланцевыми толщами нижней – средней юры (на востоке погружаются под меловые и кайнозойские отложения). Южнее располагаются складчатые зоны, образованные флишем верхней юры – раннего палеогена, вулканогенными и глинисто-карбонатными породами мела – палеогена, которые на востоке погружаются под неоген Апшероно-Кобустанского прогиба, а на юге надвинуты на осадочное выполнение Куринского прогиба. С глинистыми породами Кобустана связаны многочисленные (св. 200) грязевые вулканы. Центр. часть А. относится к области Куринского межгорного прогиба (наложен на Закавказскую плиту с доальпийским фундаментом, перекрытым мезозойско-палеогеновым комплексом). Прогиб заполнен олигоцен-четвертичными молассами. В пределах складчатой системы Малого Кавказа, занимающей юго-зап. часть А., выделяются зоны, в сложении которых участвуют осадочные и вулканогенные толщи юры, мела, отчасти кайнозоя. К одной из зон (Севано-Акеринской) приурочен офиолитовый (см. Офиолиты) пояс Малого Кавказа. На территории Нахичеванской Автономной Республики развиты карбонатные, терригенные и вулканогенные образования от девонских до четвертичных. Имеются многочисл. интрузии гранитов, в т. ч. палеогеновый Мегри-Ордубадский батолит. На складчатые структуры наложен Нахичеванский прогиб, выполненный неогеновыми отложениями. Многие районы А. характеризуются повышенной сейсмичностью, особенно юж. склон Большого Кавказа и юж. часть Малого Кавказа. Наиболее сильные землетрясения отмечены в 1669, 1806, 1847, 1859, 1903, 1931. В зоне Карабахского хребта – проявления плиоцен-четвертичного вулканизма.

Важнейшие полезные ископаемые А. – нефть и газоконденсат, горючий газ, руды чёрных и цветных металлов, а также горно-химич. сырьё, природные строит. материалы и минер. воды. Крупные месторождения нефти и газа расположены в Апшероно-Кобустанском, Нижнекуринском и Прикаспийско-Кубинском нефтегазоносных р-нах. Нефть месторождения Нафталан (близ Гянджи) обладает лечебными свойствами. В районе Дашкесана – крупнейшее в Закавказье железорудное месторождение. На Малом Кавказе многочисл. небольшие месторождения хромовых руд (Гейдаринское). Месторождения алюминиевых руд (алунитов) – в Дашкесанском, Шамхорском и Ордубадском рудных р-нах (наиболее известное – Загликское). Медные и молибденовые руды – в Кедабекском и Ордубадском р-нах (Парагачайское месторождение). На территории Нахичеванской Автономной Республики и в юго-зап. части А. – месторождения ртутных, кобальтовых, свинцово-цинковых (Гюмушлугское, Агдаринское), сурьмяных руд. Термальные и лечебно-минеральные (иодобромные) воды – в Куринской впадине, Ленкоранской низменности, Прикаспийско-Кубинском, Апшеронском р-нах (Нафталан, Истису и др.).

Климат

переходный от умеренного к субтропическому, на равнинах – засушливый. В приморской части климат влажный субтропический с тёплой зимой (ср. темп-ра января 5 °C) и сухим, жарким летом (ср. темп-ра июля 25 °C). На Кура-Араксинской низменности зима прохладнее (ср. темп-ра января 1 °C), а лето очень жаркое и засушливое (ср. темп-ра июля до 27 °C, макс. – до 40 °C). В горах зима и лето прохладнее (на выс. 2000 м ср. темп-ра января –6 °C; июля 14 °C). Годовое количество осадков до 300 мм в вост. части Кура-Араксинской низменности, на Апшеронском п-ове и в долине р. Аракс; 600–800 мм – на сев.-вост. склонах Большого Кавказа и на хребтах Малого Кавказа; 1200–1300 мм – на юж. склонах Большого Кавказа. Во влажных субтропиках Ленкоранской низменности и в предгорьях Талышских гор выпадает 1100–1700 мм в год. Устойчивый снежный покров на выс. 1500 м.

Реки, озёра

В А. св. 1000 рек, из них только 20 рек длиной св. 100 км. Осн. реки: Кура (судоходна ниже г. Евлах) и её притоки (Аракс, Акстафа, Тертер, Алазани, Турианчай и др.). На Куре построены крупные ГЭС – Шамхорская, Мингечаурская с водохранилищами (самое большое – Мингечаурское, пл. 605 км2). Для водоснабжения Апшеронского п-ова и г. Баку построен (1959) Самур-Апшеронский канал. Для орошения засушливых степей сооружены Верхнеширванский, Верхнекарабахский, Главный Муганский и Мугань-Сальянский оросительные каналы. В А. св. 250 небольших озёр, в т. ч. пресные (высокогорное Гёйгёль, Бёюк-Алагёль и Кичик-Алагёль) и солёные на Апшеронском п-ове (Бёюк-Шор, Бинагадинское), озёра-старицы в долине р. Кура (Аджикабул, Сарысу) и озёра-лиманы вдоль морского побережья. Известно ок. 400 минер. источников (Истису, Туршсу, Бадамлы, Шихово и др.).

Почвы

На Кура-Араксинской низменности преобладают серозёмы, встречаются также бурые полупустынные, засолённые и солонцеватые почвы; в предгорьях – каштановые и коричневые, а на склонах гор (на выс. 500–2200 м) – коричневые и бурые горно-лесные почвы, сменяющиеся горно-луговыми, торфянистыми и дерновыми. На Ленкоранской низменности – желтозёмы и желтозёмно-подзолистые почвы.

Растительность

Лесами занято 11% территории (из них 85% – горные леса). На Кура-Араксинской низменности преобладают сухие степи и полупустыни с эфемерами, солянками и полынями, в предгорьях – кустарниковые заросли. На склонах Большого и Малого Кавказа, где чётко выражена высотная поясность, – широколиственные леса из грузинского дуба, благородного каштана, бука и граба, сменяющиеся на выс. 2200–2500 м субальпийскими и альпийскими лугами. В Талышских горах – широколиственные леса из каштанолистного дуба, железного дерева, шёлковой акации, дзелквы и граба. На Ленкоранской низменности – вечнозелёная субтропич. растительность (чай, цитрусовые, инжир, фейхоа) и ольховые леса.

Животный мир

На Кура-Араксинской низменности распространены грызуны (мыши, песчанки, полёвки), пресмыкающиеся (ящерицы, змеи, черепахи), а также джейраны, лисицы, барсуки, дрофы. В горных лесах встречаются волк, медведь, рысь, куница, ласка, кабан, косуля, дагестанский тур, гриф-бородач и др. В Талышских горах водятся леопард, дикобраз, барсук, лисица, косуля, кабан. В устье Куры гнездятся водоплавающие и перелётные птицы (утки, гуси, пеликан, фламинго, лебеди, цапли). В водах Куры и Аракса обитают лосось, жерех, минога, в Каспийском м. – сельдь, сардины, кефаль, осётр, севрюга, белуга, морской судак, а также каспийский тюлень.

Охраняемые территории

В А. – 14 заповедников, площадь которых составляет 22% территории страны. Наиболее известны: Гёйгёльский (с 1925, один из первых заповедников), Кызылагаджский (место зимовок водоплавающих птиц в устье р. Кура), Закатальский (где водится дагестанский тур), Гирканский (с реликтовыми лесами Талышских гор) и др.

Экологические проблемы

Осн. загрязнители окружающей среды: нефтепромыслы (на Апшеронском п-ове, в устье р. Кура) и предприятия нефтеперерабатывающей (Баку), металлургич. и химич. (Сумгаит) пром-сти, горно-добывающие комбинаты (Дашкесан). К экологич. проблемам относятся засухи в степях, вырубка лесов в горах, подъём уровня Каспийского м. и загрязнение его нефтью и нефтепродуктами, а также бытовыми стоками (Баку), влияющими на качество воды и состояние морской фауны. В реках Кура и Аракс концентрация фенола и тяжёлых металлов превышает ПДК в 15–25 раз.

Население

Большая часть населения (90,6%) А. – азербайджанцы (1999, перепись). Русские составляют 2,2%, лезгины – 1,8%, армяне – 1,5% (живут гл. обр. в Нагорном Карабахе), талыши – 1%, из др. групп – татары, украинцы, турки-месхетинцы, цахуры, грузины, таты, удины, осетины, лакцы, евреи и др. А. – государство с мусульм. демографич. традициями. Численность населения увеличивалась (7218 тыс. чел. в 1991; 7643 тыс. чел. в 1995; 8081 тыс. чел. в 2000) из-за высокой рождаемости, но в кон. 1990-х – нач. 2000-х гг. темпы роста численности населения снизились из-за сокращения рождаемости (14 на 1000 жит.; 25,9 – в 1990) и эмиграции в Россию (сальдо миграции –1,3 чел. на 1000 жит. в 2003). Возрастная структура населения: до 14 лет – 26,4%, 15–64 года – 66,8%, 65 лет и старше – 6,8%. В среднем на 100 женщин приходится 104 мужчины; ср. возраст жителей 30 лет; ср. ожидаемая продолжительность жизни 72,3 года (75,1 для женщин, 69,5 для мужчин), общая смертность – 6,0 на 1000 жителей (2003). Ср. плотность населения 95,4 чел./км2 (2004). Наиболее густо заселены Апшеронский п-ов (412 чел./км2; в осн. за счёт Бакинской гор. агломерации, включая Сумгаит; всего на Апшеронском п-ове сконцентрировано ок. 27% нас. страны) и Ленкоранская низменность (124 чел./км2). Плотность населения значительно ниже в степных и полупустынных районах Кура-Араксинской низменности (60–70 чел./км2) и в горных р-нах (30–60 чел./км2). В городах проживает 51,5% населения (2004). Крупнейшие города (2004, тыс. чел.): Баку – 1112,4, с пригородами – 1839,8; Гянджа – 302,6, Сумгаит – 263,3, Мингечаур – 95,1, Али-Байрамлы – 69,9, Нахичевань – 69,9. Значит. группы коренных азербайджанцев проживают в Иране (по офиц. данным, до 30 млн. чел.), Турции (до 3 млн. чел.); с сер. 1990-х гг. наметился поток мигрантов из А. в страны Зап. Европы (Германию и Нидерланды), Канаду и др. Многие из граждан А. на постоянной или временной основе работают в России, Турции, Иране, ОАЭ. Экономически активное нас. 3,78 млн. чел. (2003), из них в сельском и лесном хозяйстве занято 31%, пром-сти – 7%. Офиц. уровень безработицы 1,3% (2003, фактич. ок. 16%).

Религия

Большая часть (93,4%) населения А. – мусульмане, из них 70% – шииты (джафаритский мазхаб), 30% – сунниты; христиане – 3,6%.

В нач. 8 в. А., на территории которого были распространены христианство (с 4 в.) и зороастризм, завоёван арабами и включён в состав Арабского халифата. С этого времени господствующей религией стал ислам; христианство сохранялось в осн. среди арм. и груз. населения. В 1998 была образована Бакинская и Прикаспийская епархия РПЦ.

Исторический очерк

Следы человека на территории А. относятся к ашельской эпохе (см. Азых). В культуре эпохи мустье прослеживаются связи с памятниками Иракского и Иранского Курдистана, Луристана (Таглар и др.). Материалы эпохи мезолита и неолита обнаружены на Авейдаге, в зоне Кобустана, в Гяндже и др. В энеолите известны поселени-телли шулавери-шомутепинской культуры, Кюль-Тепе под Нахичеванью, в Мильской и Муганской степях. Ранний бронзовый век представлен куро-араксской культурой, средний – рядом теллей и могильников (Узерлик-Тепе, Кюль-Тепе, Шахтахты и др.). В зап. А. известны памятники триалетской культуры. К позднему бронзовому и раннему железному веку на территории А. относятся городища (т. н. циклопич. сооружения), открытые поселения (Мингечаур), дворцовый комплекс в Сары-Тепе, курганные и грунтовые могильники, позволяющие говорить о наличии нескольких племенных союзов.

В 9 в. до н. э. сформировалось гос-во Мана, которое в 7 в. до н. э. захватил ассирийский царь Ашшурбанапал. Вскоре Мана попала в зависимость от скифов, а затем на рубеже 7–6 вв. до н. э. была включена в состав Мидии и превратилась в осн. культурно-экономич. ядро этого государства, оказавшегося в сер. 6 в. до н. э. под властью перс. династии Ахеменидов.

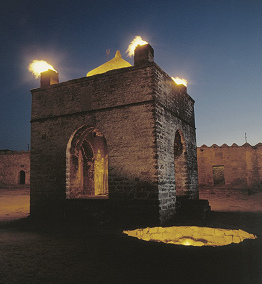

После разгрома державы Ахеменидов (330 до н. э.) Александр Македонский оставил быв. сатрапу Мидии Атропату Малую (Сев.), или Атропатийскую, Мидию. После смерти Александра Атропат провозгласил себя царём Атропатены (греч. – «страна хранителей огня»), превратившейся в один из осн. центров зороастрийской религии. Атропатена успешно противостояла захватнич. политике Селевкидов и экспансии Рима, но в 3 в. н. э. была завоёвана сасанидским Ираном. По одной из версий, название Атропатена было позже трансформировано в Азербайджан.

В последней трети 1-го тыс. до н. э. к северу от Атропатены сформировалось гос-во Албания (Кавказская Албания) со столицей Кабала. Албания была вовлечена в войны против Александра Македонского, затем против римлян в Закавказье (походы Лукулла в 69–67 и Помпея в 66–65 до н. э.). В нач. 4 в. н. э. гос. религией Албании становится христианство, с нач. 5 в. широкое распространение получила письменность (см. Агванское письмо). В 387 по условиям мирного договора между Византией и Ираном Албания была передана Сасанидам, против власти которых во 2-й пол. 5 – 6 вв. здесь неоднократно вспыхивали восстания.

В 4 – 1-й пол. 7 вв. Албания была объектом набегов тюркоязычных племён (гунны, хазары и др.), и в 6 в. её столица была перенесена в г. Барда. В этот период возникли и быстро росли такие города, как Шемаха, Гянджа, Тебриз и др. Из торговцев и ремесленников стало складываться особое сословие. В нач. 8 в. Албанию и близлежащие земли завоевали арабы, принёсшие сюда ислам. В 837 они с трудом подавили восстание приверженцев маздакизма – хуррамитов под рук. Бабека. Упадок Халифата обернулся возникновением в кон. 8–10 вв. на территории А. неск. феодальных государств, среди которых выделялся Ширван со столицей в Шемахе, возглавлявшийся араб. наместниками (династия Йазидов). В Ширване, а также в гос-вах Шеддадидов, Саларидов и др. шёл интенсивный процесс поглощения крестьянских земель крупными феодалами. Власть арабов рухнула в сер. 9 в. под натиском тюрк. племён, особенно усилившимся в 11–13 вв. в связи с вторжением огузов. Постепенный переход тюрок-кочевников к оседлому хозяйствованию сопровождался ассимиляцией местного населения.

В 12 в. усилились гос-ва Ширваншахов, Кесранидов и Ильдегизидов, где наблюдались оживление с. х-ва, торговли и ремёсел, подъём гор. культуры. В это время творил поэт и мыслитель Низами Гянджеви (писал на перс. яз.), оказавший огромное воздействие на культурное развитие Ближнего и Среднего Востока. В 1230-х гг. А. был завоёван монголо-татарами и включён в состав гос-ва Хулагуидов. Во время монг. правления, длившегося до 1360–1370-х гг., были уничтожены оросит. каналы, превращены в пастбища плодородные пашни, пришло в упадок с. х-во. Монг. знать присвоила огромные земли, хотя часть их осталась в пользовании крестьянских общин – джамаатов. В 13–14 вв. произошли крупные антимонгольские восстания в Аране, Карабахе, Ширване и Тебризе. Следующее нашествие на А. (кон. 14 в.) совершил Тимур. В 15 в. здесь укрепилось гос-во Ширваншахов (династия Дербенди) и возникли тюрк. гос. образования Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу. Ширванский правитель Ибрагим I (ум. 1417) cущественно расширил территорию своей державы, присоединил к ней Тебриз. Более зрелые формы обрели феод. отношения (земельное владение, предоставленное за несение воен. службы, – союргаль – стало переходить по наследству). Ширванские шахи одними из первых правителей на Востоке установили дипломатич. отношения с Рус. гос-вом. Великий кн. Иван III и ширван-шах Фаррух-Яссар обменялись послами в 1465. Среди купцов, сопровождавших рус. посла Василия Папина, был и Афанасий Никитин. В период пребывания в составе созданного шахом Исмаилом I Сефевидского гос-ва (16–18 вв.) в с.-х. оборот были возвращены пахотные земли, восстановлена оросит. сеть, города превратились в крупные центры ремесла и торговли. Поначалу представители местной знати управляли большинством областей, а азерб. яз. вошёл в употребление при дворе, но при шахе Аббасе I (1587–1629) их оттеснили от власти персы.

В 17 в. А. становится ареной противоборства между Ираном и Турцией. По условиям мирного договора 1639 А. оказался под властью Ирана. С кон. 17 в. контроль Ирана над окраинами ослабевает, и в нач. 18 в. на территории А. образуется Кубинское ханство. Россия, стремившаяся закрепиться на берегах Каспия, вступает в 18 в. в борьбу за контроль над А. В 1723 рус. войска заняли Баку и прикаспийские земли к югу вплоть до Решта. В том же году направила свои войска в Закавказье Турция. По условиям Стамбульского мира (1724) в составе России оказались прикаспийские области, включая Баку, Сальяны и Ленкорань. Осн. часть А. отошла к Турции.

В 1734 перс. правитель Надир-шах отвоевал у турок Гянджу и добился от России удаления её войск из А. Возврат иран. контроля над прикаспийскими землями обернулся тяжким гнётом для местного населения. В 1730–40-е гг. в А. не раз вспыхивали антииран. восстания. После убийства Надир-шаха в 1747 в А. образовалось более 15 самостоят. ханств, в т. ч. Карабахское, Шекинское, Ширванское, Бакинское, Гянджинское, Кубинское, Нахичеванское, Дербентское и Талышское. Соперничество между Турцией и Ираном продолжалось и во 2-й пол. 18 в., усугубляя политич. раздробленность и междоусобицы в А.

В 1803 бакинский правитель Гусейн Кули-хан подписал договор о переходе в рус. подданство (фактически присоединение Бакинского ханства к России произошло в 1806). В 1803–05 к России мирным путём были присоединены Карабахское, Шекинское и некоторые др. ханства. Гянджинское ханство оказало сопротивление, но было покорено в 1804. По окончании рус.-иран. войны 1804–1813, завершившейся Гюлистанским мирным договором, Иран сохранил контроль над Юж. А., но отказался от своих притязаний на Сев. А. (Карабахское, Гянджинское, Ширванское, Шекинское, Бакинское, Дербентское, Кубинское и Талышское ханства), а также на Вост. Грузию и Дагестан. После русско-иран. войны 1826–28 к России отошли Нахичеванское ханство, Ордубадский окр. и др. территории. В итоге б. ч. азербайджанцев осталась в Иране, меньшая – превратилась в подданных Рос. империи.

Присоединение Сев. А. к России способствовало ускоренной модернизации всех сфер его жизни, тогда как Юж. А., оставшийся под властью Ирана, менялся мало. Глубокие изменения происходили в экономике А.: в 1848 была пробурена первая нефтяная скважина, построен первый нефтеперегонный (1859) и первый керосиновый (1863) заводы. К концу 19 в. здесь возникли крупнейшие нефтяные монополии. В их формировании активную роль сыграли представители нац. буржуазии (Г. Тагиев, М. Нагиев, Ш. Асадуллаев, М. Мухтаров и др.). Немало скважин оказалось в руках арм. и рус. предпринимателей. Бакинской нефтью заинтересовался и иностр. капитал (Нобели, Ротшильды и др.). Добыча нефти в районе Баку с 26 тыс. т (1872) возросла до 11 млн. т (1901) и составила ок. 50% мировой нефтедобычи. Бакинский р-н превратился в важнейший элемент общерос. экономики. Наряду с нефтяной в А. развивалась медеплавильная пром-сть, шёлкомотальное произ-во, торговое мореплавание и пром. рыболовство, в Баку строились текстильные фабрики и цементные заводы. Развитию капиталистич. экономики в А. способствовала крестьянская реформа 1870, воспроизводившая в осн. чертах крестьянскую реформу 1861 в России. В 1883 проведена железная дорога от Тифлиса до Баку, в 1900 Закавказская магистраль была включена в общерос. сеть железных дорог. К кон. 19 в. Баку превратился в крупный индустр. портовый город и центр ж.-д. сообщений. Здесь на интернац. основе (азербайджанцы, русские, татары и др.) складывалось рабочее движение, вскоре заявившее о себе как о части общерос. пролетарского движения. В условиях экономич. кризиса 1900–03, когда в А. резко упала добыча нефти, произошли массовые стачки рабочих и волнения крестьян, активизировалась политич. жизнь. А. стал одним из осн. центров деятельности социал-демократов, активно работавших с разл. нац. группами (напр., об-во «Бирлик», созданное для работы с поволжскими татарами). В 1911 в Баку была создана нелегальная азерб. партия Мусават (Равенство), выступавшая за предоставление А. автономии и социальные реформы. Наиболее влиятельным деятелем мусаватистов был М. Э. Расулзаде, придерживавшийся левоцентристских позиций и добивавшийся консолидации разноликих групп в партии.

В годы 1-й мировой войны экономика А. вновь переживала упадок. После Февр. революции 1917 в Баку сложилось двоевластие: одновременно действовали Исполнит. комитет обществ. орг-ций (местный орган Врем. правительства) и Совет рабочих депутатов (орган, находившийся под контролем большевиков). После свержения Врем. правительства Бакинский совет рабочих депутатов 31.10(13.11).1917 провозгласил в А. сов. власть и установил контроль над Бакинским, Ленкоранским, Джавадским и Кубинским уездами. После подавления вооруж. выступления мусаватистов (30.3–1.4.1918) Бакинский совет образовал Бакинский совнарком (Бакинская коммуна). Бакинскими комиссарами были изданы декреты о национализации пром-сти, банков, каспийской торговой флотилии, конфискации бекских и ханских земель и др. 31.7.1918 власть в Баку перешла в руки пёстрого по политич. составу Центрокаспия, сметённого в сер. сентября Кавк. исламской армией, состоявшей из тур. и азерб. частей. 28.5.1918 мусаватисты, пользовавшиеся поддержкой турок, а затем сменивших их, по условиям Мудросского перемирия, англичан, провозгласили независимую Азерб. Демократич. Республику (АДР) со столицей в Гяндже (мусаватское правительство перебралось в Баку после захвата его Кавк. исламской армией 15.9.1918). Первые годы после свержения царского режима были отмечены резким обострением межнац. отношений. Экономика не могла выйти из кризиса, культура страдала от межнац. конфликтов.

11.1.1920 Верховный совет Парижской (Версальской) конференции признал де-факто независимость АДР. Но правительство Сов. России не согласилось с легитимностью АДР. В кон. апр. 1920, после вывода из А. англ. войск и вступления в Баку Красной Армии, была провозглашена Азерб. ССР и сформировано сов. правительство во главе с Н. Наримановым. В марте 1922 Азербайджан, Грузия и Армения образовали Закавказскую Федерацию, преобразованную 13.12.1922 в Закавказскую Сов. Федеративную Социалистич. Республику (ЗСФСР), которая 30.12.1922 вошла в СССР. В составе А. были образованы Нагорно-Карабахская Автономная обл. (НКАО) и Нахичеванская Автономная Сов. Социалистич. Республика. В 1936 ЗСФСР была распущена, а А. был включён в состав СССР на правах союзной республики.

В 1920–30-х гг. в соответствии с планами социалистич. строительства в А. были проведены коллективизация, индустриализация и культурная революция. Нефтяная пром-сть А. подверглась технич. реконструкции, были открыты и введены в действие новые нефтяные месторождения, проведена электрификация и механизация нефтяной пром-сти. В 1931 А. давал 60% общей нефтедобычи в СССР. В сер. 1930-х гг. А. вышел на 3-е место в СССР по объёму капиталовложений в пром-сть, выпуску валовой продукции и выработке электроэнергии, были созданы новые отрасли пром-сти (машиностроение, химич. и т. п.). К 1940 было коллективизировано 99% крестьянских хозяйств, началась механизация с.-х. труда. В Муганской, Мильской и Ширванской степях были построены каналы и ирригационные системы.

В то же время после установления сов. власти в А. были арестованы и уничтожены мн. представители интеллигенции, обвинённые в национализме. В ходе религ. преследований 1930-х гг. было закрыто и разрушено немало мечетей. Вызванные коллективизацией волнения крестьян в 1930–31 жестоко подавлены войсками. Во время репрессий 1937–38 в А. погибло ок. 70 тыс. чел., были уничтожены мн. партийные и хозяйств. руководители, в т. ч. пред. ЦИК Азерб. ССР С. Эфендиев.

Во время Вел. Отеч. войны немецко-фашистские войска в июле 1942 вышли к Большому Кавказскому хребту, но не смогли достигнуть территории А. и захватить бакинские нефтепромыслы. Успехи Красной Армии не только укрепили сов. власть в республике, но и отразились на событиях в сев.-зап. части Ирана, где активной политич. силой выступила Азерб. демократич. партия во главе с С. Дж. Пишевари, руководившим неск. месяцев правительством в Тебризе. Только в кон. 1946 иран. властям удалось справиться с нац. движением в Иранском Азербайджане. Население сов. А. принимало активное участие в войне. Бакинский р-н давал до 70% всей добывавшейся в СССР нефти, на предприятиях А. был налажен массовый выпуск вооружения и оборонной продукции.

В послевоен. годы в А. были построены новые пром. центры – Сумгаит, Мингечаур, Дашкесан, газопровод Баку–Тбилиси–Ереван. Интенсивно развивались осн. отрасли пром-сти – нефтегазодобывающая, нефтегазоперерабатывающая, химич. и нефтехимич., машиностроение, чёрная и цветная металлургия, добыча железной руды. В 1960–80-х гг. А. выпускал нефтедобывающее и нефтеперерабатывающее оборудование, электроприборы, электрооборудование, электронную, радиотехнич. и с.-х. продукцию. В республике получило развитие произ-во хлопчатобумажных, шёлковых и шерстяных тканей. В 1967 в А. было добыто 21,6 млн. т нефти. В 1968 объём валовой продукции пром-сти А. почти в 5 раз превысил довоен. уровень. Республику в 1969–82 возглавлял Г. Алиев.

В 1988 разразился конфликт между А. и Арменией из-за Нагорного Карабаха. В страну хлынул поток беженцев-азербайджанцев. Рост напряжённости в межнац. отношениях и массовое социальное недовольство привели к дестабилизации ситуации. В кон. 1989 в А. произошли массовые забастовки и демонстрации, захваты правительств. зданий, погромы армян и нападения на пограничные посты на сов.-иран. границе. 19.1.1990 правительство СССР ввело в республике чрезвычайное положение, войска установили контроль над Баку и др. городами. В столкновениях погибли десятки и были ранены сотни людей. Хотя на выборах в сент. 1990 коммунисты получили ок. 90% голосов, сама партия в это время уже находилась в стадии разложения.

После августовских событий 1991 в Москве ВС А. принял декларацию «О восстановлении гос. независимости Азербайджанской Республики». Коммунистич. партия Азербайджана была распущена. В сент. 1991 последний руководитель ЦК Коммунистич. партии А. – А. Муталибов был избран первым президентом республики. В окт. 1991 ВС А. принял Конституц. акт «О государственной независимости Азербайджанской Республики». На референдуме 29.12.1991 95% голосовавших высказалось за независимость страны.

В марте 1992 оппозиция добилась смещения А. Муталибова с поста президента. В июне 1992 на выборах победил политик радикально-националистич. толка А. Эльчибей, выступавший против вступления А. в СНГ.

Осенью 1991 был ликвидирован автономный статус Нагорно-Карабахской автономной обл., что привело к вооруж. конфликту между арм. и азерб. населением области. В 1992 вооруж. столкновения в Нагорном Карабахе переросли в крупномасштабные боевые действия. В ходе тяжёлых боёв в 1992–93 азерб. армия потерпела поражение, часть территории А. перешла под контроль карабахских отрядов. Внутренняя и внешняя политика Эльчибея привела А. к глубокому политич. и экономич. кризису. В июне 1993 он бежал из Баку и был отстранён от власти.

В окт. 1993 президентом А. был избран Г. Алиев. Ему удалось добиться стабилизации политич. и экономич. ситуации. Г. Алиев укрепил связи с Турцией и зап. странами, проявляющими большой интерес к нефтяным месторождениям А. Вместе с тем А. сохраняет сотрудничество с РФ, базирующееся на более чем 80 межгосударств. и межправительств. договорах и соглашениях. Россия – важный торговый партнёр А. (ок. 20% азерб. товарооборота). В июле 1997 в Москве был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между двумя государствами. Дополнит. динамику рос.-азерб. отношениям придали визиты Президента России в А. и Президента А. в Россию в 2001–04. Россия участвует в разрешении армяно-азерб. конфликта в Нагорном Карабахе. В 1998 Г. Алиев был переизбран на второй срок. В окт. 2003 президентом А. стал его сын И. Алиев.

Хозяйство

Разрыв экономич. связей после распада СССР привёл к снижению уровня произ-ва (минимум достигнут в 1995). Традиц. отрасли пром-сти (машиностроение, металлообработка, химич., текстильная, произ-во стройматериалов) находятся в кризисном состоянии, б. ч. предприятий бездействует. Суммарный объём иностр. инвестиций для восстановления и развития экономич. потенциала А. в 1995–2003 составил 10,4 млрд. долл., из них св. 70% пришлось на нефтегазовый сектор. Процесс приватизации собственности не закончен: приватизированы в осн. малые предприятия в сфере обслуживания, строительстве, на транспорте и земли с.-х. назначения. Крупные пром. предприятия, объекты электроэнергетики и инфраструктуры остались в гос. собственности.

Доля пром-сти в ВВП 38%, с.-х-ва и рыболовства 13%, сферы услуг 49% (2003). ВВП составил 7138 млн. долл. (879,7 долл. на душу населения, 2003; 316 долл. в 1995).

Промышленность

Ведущие отрасли – добыча и переработка нефти (дают св. 25% пром. продукции). Гл. добывающие компании в нефтяной пром-сти – Гос. нефтяная компания А. (ГНКАР) и Междунар. операц. компания (АМОК); создан также ряд др. междунар. объединений по разведке нефтяных месторождений.

Добыча нефти 15,4 млн. т (2003; в т. ч. 8,8 млн. т – ГНКАР, 6,6 млн. т – АМОК). Разрабатываются 34 месторождения на суше и 17 на шельфе (по оценкам ГНКАР, добыча нефти к 2010–2015 может возрасти до 60–70 млн. т). Мн. месторождения после долгой эксплуатации истощены; добыча на некоторых временно законсервирована. Разведочное бурение на нефть и газ ведётся с пяти глубоководных (до глубины 500 м) морских плавучих буровых платформ. Подписан ряд междунар. соглашений об освоении перспективных нефтегазовых месторождений, в т. ч. Азери-Чираг, Гюнешли, Шах-Дениз, Ленкорань-Дениз, Талыш-Дениз и др. (всего ведутся работы по 12 проектам). В 2003 экспортировано 9,1 млн. т нефти (в т. ч. 6,6 млн. т – АМОК, 2,5 млн. т – ГНКАР). С перспективами увеличения добычи нефти и ростом доходов от её экспорта связывают восстановление пром. потенциала А., решение социальных проблем и др.

Добыча природного газа 5,1 млрд. м3 (2003; в т. ч. 4,1 млрд. м3 – ГНКАР); крупнейшее месторождение – Шах-Дениз; восстанавливаются скважины на месторождениях Нефтяные Камни (Нефть-Дашлары) и Бахар; б. ч. прогнозных запасов сосредоточена в зап. части шельфа Каспийского м. Гл. задача отрасли – восстановление объёмов добычи до полного обеспечения внутр. потребностей А. и организация экспорта газа в Грузию, Турцию и др. страны. Осн. направления транспортировки азерб. нефти – через территории России (реконструирован старый нефтепровод Баку–Новороссийск) и Грузии (Супса) в Турцию (Джейхан). А. активно участвует в междунар. проектах ТРАСЕКА по развитию транспортных коридоров через Закавказье в Ср. Азию и Китай. Сооружается (2004) экспортный нефтепровод от Баку через Тбилиси до порта Джейхан (Турция). Азерб. нефть по нефтепроводу направляется в терминал Супса (Грузия), откуда танкерами вывозится по Чёрному м. (через территорию А. начата смешанная морская – ж.-д. транспортировка нефти с месторождения Тенгиз в Казахстане).

Переработка нефти осуществляется на заводах в Баку – им. Г. Алиева (мощность 9 млн .т) и «Азернефтянаджаг» (11 млн .т, используются частично; произ-во бензина и дизельного топлива, высококачеств. смазочных масел). Добыча др. полезных ископаемых – железной руды, алунита, меди и кобальта, серного колчедана – в 1990-е гг. резко сократилась.

Большая часть (88%) электроэнергии (общее произ-во 21,3 млрд. кВт·ч в 2003) вырабатывается на тепловых станциях (на мазуте, а также на местном и импортируемом из России природном газе); крупнейшие – Азербайджанская (Мингечаур; мощность 2400 мВт – самая крупная в Закавказье) и Али-Байрамлинская (1050 мВт), 12% – на ГЭС (крупнейшие – Шамхорская и Мингечаурская на р. Кура).

На базе переработки нефти и газа развивается химич. пром-сть, в которой выделяются произ-во полиэтилена, пропилена, изопропилового спирта, каустич. соды и полиэфиров. Осн. центры – Сумгаит, Баку. На базе попутных компонентов при добыче вод действуют заводы – Нефтечалинский иодобромовый и Сураханский иодный.

Машиностроение специализируется на произ-ве оборудования для нефтегазовой и нефтехимич. пром-сти (в т. ч. морских стационарных и плавучих буровых платформ). Действуют электротехнич., приборостроит. (основная продукция – малые трансформаторы, кабельная продукция и провода, установочные изделия, бытовые холодильники), судоремонтные предприятия. Главные центры – Баку, Сумгаит, Мингечаур, Гянджа.

Металлургия также связана с обеспечением нужд нефтяной пром-сти. Осн. предприятия чёрной металлургии: Азербайджанский ГОК (г. Дашкесан; мощности по добыче руды ок. 1,8 млн. т), Даш-Салахлинское предприятие (добыча бентонита для нефтяной пром-сти), Сумгаитский трубопрокатный завод, Бакинский сталелитейный завод (литьё преим. для машиностроит. заводов), Бакинский завод по произ-ву стальной арматуры. Гл. отрасль цветной металлургии – алюминиевая пром-сть. Осн. предприятия – глинозёмный завод в Гяндже и алюминиевый завод в Сумгаите (мощность по выплавке 50 тыс. т первичного алюминия). Действуют заводы по обработке цветных металлов в Гяндже и Баку (произ-во медного и алюминиевого проката).

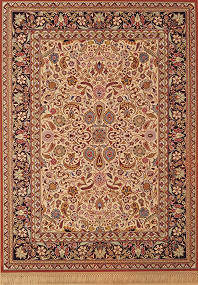

Среди подотраслей лёгкой пром-сти выделяются хлопкоочистительная, произ-во натуральных шёлковых и хлопчатобумажных тканей и ковроткачество. Хлопкоочистит. заводы (общая мощность по переработке хлопка-сырца ок. 300 тыс. т в год) размещены в городах Агдаш, Барда, Уджары, Сальяны, Сабирабад, Али-Байрамлы и др. Осн. шёлкоткацкие комбинаты построены в городах Шеки, Ордубад и Ханкенди. Ковроткачество – один из старинных промыслов А.; ручное и машинное вязание шерстяных ковров в городах Шуша, Шемаха, Казах и др., машинное произ-во в Гяндже.

Пищевая пром-сть – одна из ведущих по численности занятых. Предпри ятия отрасли рассредоточены по большинству регионов, но б. ч. мясомолочной продукции производится в личных подсобных хозяйствах населения. Наряду с традиционно развитыми мукомольной, маслосыродельной и консервной отраслями выделяются переработка фруктов, виноделие, рыбопереработка (икра осетровых рыб), а также чайная и табачная. Винодельч. заводы – в городах Баку, Шамкир, Гянджа, Ханлар, Акстафа и др. А. – традиц. производитель чая. Чайные фабрики расположены преимущественно в местах его выращивания (р-ны городов Ленкорань, Астара, Масаллы). Табачные фабрики (используют в осн. местное сырьё) – в Евлахе, Белоканах.

Для пром-сти А. характерна высокая территориальная концентрация: ок. 80% продукции производится в Апшеронском экономич. р-не (Баку, Сумгаит).

Сельское хозяйство

Ок. 97% с.-х. продукции производится в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах. Площадь с.-х. угодий ок. 4,8 млн. га (ок. 55% территории страны), в т. ч. 1,8 млн. га занято пашней, св. 2,7 млн. га пастбищами и сенокосами. Выращивают зерновые (пшеницу, ячмень, кукурузу – практически повсеместно, рис – в ряде районов) и технич. (хлопчатник – по долинам рек Кура-Араксинской низменности, табак – в осн. на севере, чай – на Каспийском побережье и Ленкоранской низменности, а также подсолнечник и др.) культуры, овощи и картофель, однолетние и многолетние травы. Развито садоводство (яблоки, груши, айва, абрикосы, черешня, персики, гранаты, хурма, цитрусовые, а также ореховые деревья – грецкий орех, фундук) (табл. 1).

Таблица 1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции, тыс. т

| 1991 | 2003 | |

|---|---|---|

| Зерно | 1346 | 2058 |

| Хлопок-сырец | 540 | 99,6 |

| Картофель | 180 | 769 |

| Овощи | 805 | 1046 |

| Плоды и ягоды | 498 | 572 |

| Бахчевые | 62 | 375 |

Гл. традиц. отрасль животноводства – пастбищное овцеводство (ок. 40% пастбищ расположено на Кура-Араксинской низменности, 30% – в горах Большого и Малого Кавказа). Разводят крупный рогатый скот (2,2 млн. голов в 2004), домашнюю птицу (17,5 млн. голов), буйволов, лошадей. Мясомолочное животноводство развито в горных и предгорных районах, молочно-мясное – на орошаемых землях, молочное – в пригородных зонах. После 1990 заметно сократилось поголовье свиней и птицы (соответственно уменьшилось произ-во продукции крупных свинокомплексов и птицефабрик) (табл. 2), но возросло поголовье овец и коз. Практически весь скот (за исключением части поголовья свиней) сосредоточен в крестьянских (фермерских) хозяйствах. А. импортирует пищевое зерно, растит. жиры, сахар.

Таблица 2. Производство продукции животноводства, тыс. т

| 1991 | 2003 | |

|---|---|---|

| Производство мяса, всего | 154 | 134,4 |

| говядина | 63 | 66,6 |

| баранина и козлятина | 33 | 39,2 |

| Молоко | 948 | 1168 |

| Яйца, млн. шт | 958 | 682 |

| Улов рыбы | 42,1 | 18,7 |

Рыболовство (промысел сельди, осетровых в Каспийском м., лосося, леща и сазана в р. Кура). В предгорных районах развито пчеловодство; на Кура-Араксинской низменности и склонах Большого Кавказа – шелководство.

Транспорт

Осн. вид транспорта – автомобильный. Длина автодорог с твёрдым покрытием 23 тыс. км, железных дорог 2,1 тыс. км (в т. ч. электрифицировано 1,3 тыс. км, 2003). Гл. ж.-д. узлы – Баку, Баладжары, Алят, Гянджа, Нахичевань. Сеть автомобильных и железных дорог достаточно равномерная на Кура-Араксинской низменности, более редкая в горных и приморских районах. Морской торговый флот насчитывает 70 судов водоизмещением св. 1000 т (в т. ч. 28 сухогрузов, 35 нефтяных танкеров, 7 паромов). Гл. морской порт – Баку (б. ч. грузов идёт по Каспийскому м. в порты Туркмении и Ирана). Длина магистральных нефтепроводов 1415 км, газопроводов 2896 км. Междунар. аэропорты Бина (в 25 км от Баку) и Нахичевань; крупные аэропорты внутр. сообщения – в Гяндже, Баку (Забрат).

Внешнеэкономические связи

Импорт (2626,4 млн. долл. в 2003) превышает экспорт (2591,7 млн.). Гл. статья экспорта – нефть и нефтепродукты (св. 85% стоимости); вывозят также фрукты и фруктовые соки, овощи, вина и коньяки, хлопок, полиэтилен и др. Ок. 66% экспорта приходится на страны ЕС (из них Италия 52%, Франция 8%, Греция 3%), 13% – на страны СНГ (Россия 6%, Грузия 4%, Таджикистан св. 1%), св. 5% на Израиль, 4% – Турцию. Импорт машин и механизмов, электротехнич. оборудования (св. 26% стоимости), недрагоценных металлов и изделий из них (19%), транспортных средств (13%), минер. сырья, продовольствия и др. в осн. из стран СНГ (св. 32% стоимости; из них Россия ок. 15%, Туркмения св. 7%, Казахстан св. 5%, Украина 4,5%), стран ЕС (32%; Великобритания 11%, Германия 6,5%, Франция 6%, Италия ок. 3%), Турции (7%), США (5%) и др.

Вооружённые силы

Общая численность Вооруж. сил (ВС) ок. 60 тыс. чел. (2004); состоят из регулярных формирований – сухопутных войск (СВ), ВВС, ВМС – и иррегулярных – пограничных войск. Верховный главнокомандующий – президент. Высшие органы воен. управления – Мин-во обороны и Генштаб. СВ являются осн. видом ВС (ок. 50 тыс. чел.); организационно состоят из механизир. бригад. На их вооружении имеется ок. 280 танков, ок. 700 БМП и БТР, ок. 270 орудий полевой артиллерии, св. 200 миномётов, ок. 60 РСЗО (БМ-21 «Град»). В ведении СВ находятся также средства ПВО (ок. 600 единиц, в т. ч. ПУ ЗУР – до 90; ПЗРК – ок. 500). В составе ВВС (ок. 6 тыс. чел.) – один авиационный и один вертолётный полк. На вооружении ок. 25 самолётов чехословацкого (Л-29) и ок. 50 боевых самолётов сов. (МиГ-21, МиГ-25, Су-24, Су-25) произ-ва, а также ок. 20 вертолётов разл. типов. В составе ВМС (ок. 1,5 тыс. чел.) 8 боевых кораблей и 7 боевых катеров, 6 вспомогат. судов и 34 катера разл. назначения. Пограничные войска включают 4 погранотряда, вооружённых в осн. стрелковым оружием. Оружие и боевая техника, состоящая на вооружении ВС А., в осн. сов. произ-ва. Комплектование ВС смешанное – на основе закона «О всеобщей воинской повинности» и по контракту. Срок действит. воен. службы солдат и сержантов составляет 18 мес. Офицерский состав готовится в общевойсковом командном и военно-морском училищах, младшие командиры – в учебных подразделениях.

Здравоохранение

В 2002 было 1620 амбулаторно-поликлинич. учреждений, 735 больниц; обеспеченность койками в 2002 составила 78 коек на 10 тыс. жит. В 2001 на 100 тыс. жит. приходилось 358 врачей (1 врач на 279 жит.), ср. мед. персонала – 70 на 10 тыс. жит. (2000). В 1991–95 возросла заболеваемость туберкулёзом (60,39 на 100 тыс. жит.), малярией, дифтерией; травмы и отравления – 27,37 на 100 тыс. жит. Осн. причинами смерти являются болезни сердечно-сосудистой системы и злокачеств. новообразования – соответственно 615 и 110,5 на 100 тыс. жит. (2001). Расходы на здравоохранение в 2001 составили 0,8% ВВП. Курорты: Истису, Нафталан, Апшеронская группа курортов и др.

Спорт

На протяжении мн. столетий в А. культивировались верховая езда, вольтижировка, човган – конное поло, стрельба из лука, плавание, гребля и др. физич. упражнения и развлечения соревноват. характера. Значит. развитие получило нац. физич. упражнение «ох атмаг» – фехтование на кизиловых палках под сопровождение нар. муз. инструментов. Особенно большой популярностью в А. пользовалась нац. борьба гюлеш, не потерявшая своего значения в физич. воспитании народа и в настоящее время.

После установления в А. сов. власти началось создание физкультурных организаций нового типа. В 1925 создано спортивное об-во «Динамо». Азерб. спортсмены начали выступать и в междунар. соревнованиях. В 1930 в Баку открыт Закавказский ин-т физич. культуры, в котором до 1936 преподавание велось на азерб., груз., арм. и рус. языках; в 1936 реорганизован в Азербайджанский гос. ин-т физич. культуры им. С. М. Кирова.

В финальных соревнованиях 1-й Спартакиады народов СССР (1956) команда А. заняла 10-е место, было улучшено 19 рекордов республики, а 14 чел. выполнили норму мастера спорта. Борец И. Дадашев в четвёртый раз завоевал звание чемпиона СССР. В 1966 крупного успеха в игровых видах спорта добились спортсмены «Нефтяника» (Баку), заняв 3-е места на чемпионатах СССР по волейболу (женщины) и футболу. Среди наиболее известных азерб. спортсменов: волейболистка И. В. Рыскаль – чемпионка Олимпийских игр (1968 и 1972), мира (1970), Европы (1963, 1967, 1971); теннисист С. А. Лихачёв – сильнейший парный игрок СССР в 1960-е гг., 15-кратный чемпион СССР в паре (в 1959–71) и миксте (в 1959–74), 3-кратный чемпион Европы (1969–70, 1972) в парном разряде; футболист А. А. Банишевский – нападающий команды «Нефтяник» (в 1964–78, 212 матчей, 81 гол) и сборной СССР (1965–72, 51 матч, 19 голов), вице-чемпион Европы (1972); футболист и тренер К. А. Туаев – нападающий бакинских команд «Локомотив» (1954–58) и «Нефтяник» (1961–70, 1971–72), провёл 290 матчей, забил 61 гол.

В течение следующих 30 лет в республике особой популярностью пользовались борьба, тяжёлая атлетика, футбол, волейбол, шахматы. После победы уроженца Баку Г. К. Каспарова над А. Е. Карповым в матче на первенство мира по шахматам (1985) в А. начался настоящий шахматный бум. В нач. 2000-х гг. одним из самых талантливых шахматистов мира считался бакинец Т. Раджабов – участник мн. престижных шахматных состязаний, входил в состав сборной мира в матче со сборной России (2002).

В 1992 основан НОК А., с 1996 нац. сборная выступает на Олимпийских играх отд. командой. В 2000 в Сиднее два представителя А. завоевали золотые олимпийские награды: Н. Абдуллаев победил в соревнованиях по вольной борьбе (весовая категория 54 кг), З. Мертахетдинова – в стендовой стрельбе (скит); в 2004 в Афинах спортсмены А. выиграли одну золотую (Ф. Мансуров в греко-римской борьбе; весовая категория до 66 кг) и 4 бронзовые медали.

Образование. Учреждения наукии культуры

В соответствии с Законом «Об образовании» (1992; редакции 1994, 1995, 1997, 1999) установлена следующая структура системы образования: дошкольное воспитание; общее образование (начальное, 1–4-й классы; основное, 5–9-й классы; среднее, 10–11-й классы); спец. проф. образование (проф.-технич., среднее спец., высшее проф. – бакалавриат, магистратура); постдипломная подготовка (стажировка, ординатура и др.); докторантура; внешкольное обучение и воспитание; повышение квалификации и переподготовка кадров. Уровень грамотности населения в возрасте старше 15 лет составлял 98,8% (2004): среди мужчин – 99,5%, среди женщин – 98,2%.

В 2004 действовали: 1777 дошкольных учреждений (ок. 110 тыс. воспитанников), в т. ч. 1709 учреждений системы Мин-ва образования; 4554 общеобразоват. школы (св. 1,6 млн. уч-ся); 110 проф.-технич. уч-щ и лицеев (22,0 тыс. уч-ся), 68 средних спец. учебных заведений (техникумы, колледжи; 41 тыс. студентов); 405 внешкольных учреждений. Работали ок. 42 тыс. преподавателей. Функционировали 57 вузов (121,5 тыс. студентов; св. 22 тыс. преподавателей), в т. ч. 32 государственных, из них 24 вуза находилось в ведении Мин-ва образования. Для всех форм образования в рамках соответствующих образоват. программ применяется единый гос. стандарт.

Крупнейшие гос. вузы: Бакинский гос. ун-т (основан в 1919), Азерб. мед. ун-т (1930) и др. ун-ты в Баку, Сумгаите, Ленкорани, Гяндже, Нахичевани; 10 академий – нефтяная, муз., с.-х., худож., управления (при Президенте Азерб. Республики) и др. Азерб. ин-т учителей (основан в 2000) имеет в 11 регионах страны свои филиалы. Среди негос. вузов: ун-ты «Азербайджан», «Азия», «Хазар», «Тефеккюр», «Одлар Юрду», Азерб. междунар. ун-т и др.

Науч. центром страны является Академия наук А. (основана в 1945), в которой работают ок. 7 тыс. сотрудников (476 докторов, 2153 кандидата наук, 35 академиков и 60 чл.-корр.). В вузах Мин-ва образования функционируют 5 НИИ и св. 90 н.-и. лабораторий, в которых работают св. 1 тыс. науч. сотрудников (10% докторов наук, 40% кандидатов наук). Крупнейшие библиотеки: Гос. б-ка им. М. Ф. Ахундова (основана в 1923), Центр. б-ка АН Азербайджана (1925), б-ка Бакинского ун-та (1919; все – в Баку). Гл. музеи: истории А. при АН Азербайджана (1920), искусств им. Р. Мустафаева, азерб. лит-ры им. Низами (1939; все – в Баку).

Средства массовой информации

Выходит (2004) ок. 600 газет и журналов на азерб., рус. и англ. языках. Крупнейшие двуязычные (азерб. и рус.) газеты: «Азербайджан» – «Azərbaycan» и «Баку» – «Bakı». Только на азерб. яз. выходят «Республика» («Respublika»), «Халг газети» («Xalq Qəzeti»), «Ачыг Сёз» («Açiq Söz»), «Шарг» («Şərq») и др. Крупнейшие русскоязычные газеты – «Бакинский рабочий», «Эхо», «Зеркало», «Содружество». Англоязычные издания – «Каспиан бизнес ньюс» («Caspian Business News»), «Азери таймс» («The Azeri Times»), «Баку сан» («Baku Sun»). Крупнейшие информац. агентства – «Туран», «Тренд», «Медиа-пресс». Гос. телевидение представлено компанией «Аз-Ти-Ви» (AzTV), гос. радиовещание – компаниями «Республика» и «Араз». Имеются независимые телерадиокомпании; крупнейшая – АНС (ANS).

Литература

Письменная лит-ра А., укоренённая в традициях Ближнего Востока, в 7–11 вв. развивалась на араб. яз., в 10–13 вв. также на персидском. Известные багдадские поэты 10–11 вв. Абульгасан Ардебили, Бакуи, Пир Гусейн Ширвани, Хатиб Тебризи, писавшие по-арабски, были азербайджанцами. В 12 в. появилась плеяда азерб. персоязычных поэтов: Абу-ль-Ала Гянджеви, носивший титул «царя поэтов», Хагани, Фелеки Ширвани. Крупнейший из них – мыслитель и гуманист Низами Гянджеви, чьи поэмы оказали влияние на мн. поэтов Ближнего и Среднего Востока. Письменность на азерб. яз. складывается в 13–14 вв. в газелях Гасаноглы, а также в выдающемся эпич. произв. «Китаби Деде Коркуд» (записан в 15 в.). Высокие образцы лирики создают Несими, автор первого большого сборника-дивана на азерб. яз., Хатаи – шах Исмаил I (15–16 вв.), родоначальник тюрк. династии Сефевидов в Иране, при правлении которой азерб. яз. был гос. языком империи. Расцвет поэзии на азерб. яз. связан с именем Физули. Его газели и лироэпич. поэма «Лейли и Меджнун» (1537) сыграли большую роль в формировании лит. языка. К этому времени относится создание героико-романтич. поэм-дастанов («Кёр-оглы», «Ашик Гариб», «Асли и Керем» и др.). В творчестве поэтов 18 в. Видади, Нишата Ширвани, Ага Масиха Ширвани и особенно Вагифа, поэта и гос. деятеля Карабахского ханства, прослеживается стремление к разговорному нар. языку. Азерб. лит-ра в 19 в., развиваясь в пространстве России, тяготеет к просветительскому реализму (проза А. Бакиханова, социальная сатира Закира). М. Ф. Ахундов первым установил контакты между азерб. и рус. литературами [элегич. поэма «На смерть Пушкина», переведённая А. А. Бестужевым (Марлинским) и опубликованная в ж. «Московский наблюдатель», 1837]. Его повесть «Обманутые звёзды» (1857), шесть пьес о нравах совр. общества (1850–55) оказали существенное влияние на развитие азерб. лит-ры 19 – нач. 20 вв. (Н. Ф. Везиров, А. Ахвердов, Дж. Мамедкулизаде, Н. Нариманов). 20 в. ознаменован подъёмом нац.-обществ. самосознания. Появляются школы и пресса на родном языке (газеты «Шарки-Рус», «Хаят», журналы «Молла Насреддин», «Фиюзат» и др.). Поэт Сабир придаёт стиху яркую экспрессию, насыщает свои произведения острыми социально-политич. идеями. Психологич. проза и пьесы Дж. Мамедкулизаде («Пропажа осла», 1894; «Почтовый ящик», 1903; «Мертвецы», 1909, и др.) отражают противоречия нар. сознания, совмещающего благородство и социальную незрелость, жажду справедливости и предрассудки. В 1920–1980-е гг. азерб. лит-ра становится многообразной по темам, жанрам, стилям, утверждая типичные для этого времени ценности в системе сов. лит-ры. Высоким мастерством отмечена поэзия Мюшфика, С. Вургуна, Р. Рзы, Б. Вагабзаде, Наби Хазри (Бабаева), Мамеда Араза и др. Развиваются: роман (М. С. Ордубады, Абульгасан, М. Гусейн, С. Рагимов, Мир Джалал, Ч. Гусейнов, М. Ибрагимов, И. Шихлы, В. Самедоглы и др.), социальная, психологич. проза (Сеид Гусейн, И. Гусейнов, М. Ибрагимбеков, Р. Ибрагимбеков, А. Айлисли, Анар и др.); драматургия – историч. (Г. Джавид), социально-психологич. (Дж. Джабарлы), сатирич. (С. Рахман), героико-романтич. и лирическая (Вургун, И. Эфендиев). В рамках сов. азерб. лит-ры формировалась юж.-азерб. лит-ра выходцев из Ирана (Б. Азероглы, С. Тахир, О. Биллури и др.). Появляются переводы рус. классики. В кон. 20 – нач. 21 вв. идёт процесс восстановления в полном объёме всего богатства азерб. лит-ры: издаются произведения не востребованных ранее авторов зарубежья (поэты Ахмед Джавад, И. Алмасзаде, поэт и философ Алибек Гусейнзаде, прозаик У. Банин и др.), переосмысляется история азерб. лит-ры.

Архитектура и изобразительное искусство

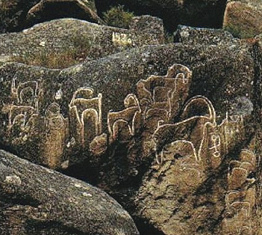

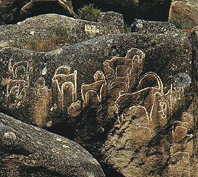

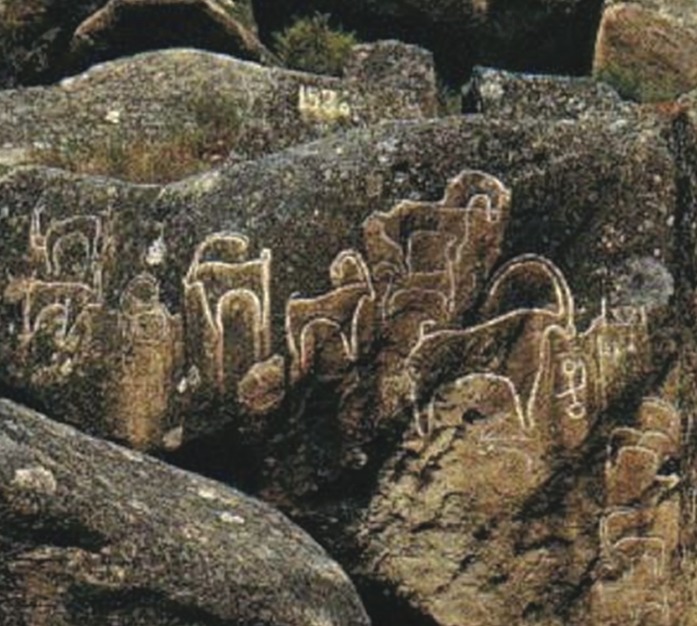

Древнейшие памятники иск-ва на территории А. – наскальные рисунки 8–5-го тыс. до н. э. (Кобустан), а также менгиры, дольмены, кромлехи, зооморфные керамич. сосуды, фигурки из камня и глины, украшения эпохи энеолита и бронзы. В Кедабекском р-не, в предгорьях Малого Кавказа и на территории Нахичеванской Автономной Республики сохранились сооружения циклопич. кладки 1-го тыс. до н. э. Иск-во государств Мана (9–7 вв. до н. э.) и Мидия (7–6 вв. до н. э.) испытало воздействие худож. культур Ассирии, Элама, Урарту и восприняло богатейший мир образов иран. племён (крепость и клад драгоценных изделий близ Зивие). В городах Южного А. (в т. ч. в Хамадане – древнем Экбатане; ныне в составе Ирана) возводились оборонит. сооружения, дома с фасадами наподобие портика в антах и скальные гробницы с рельефами на входной стене. Памятники 5–4 вв. до н. э. близки иск-ву державы Ахеменидов.

С кон. 4 в. до н. э. иск-во А. развивалось в русле культуры Атропатены. Остатки сооружений в древней Кабале (столице Кавк. Албании), образцы худож. обработки металла и мелкой пластики, стеклянные и расписные чернолощёные сосуды восходят к началу н. э. Памятники зодчества 5–7 вв. (крепость Чирах-Кала, христианские храмы в сёлах Кум, Лекит, Мингечаур), отд. произведения скульптуры, живописи, торевтики свидетельствуют как о самобытности ранней ср.-век. культуры Кавк. Албании, так и о её связях с иск-вом Армении и Грузии.

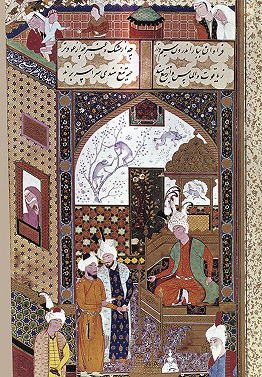

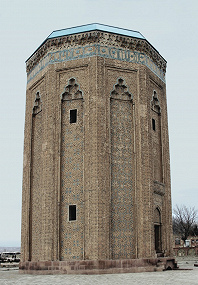

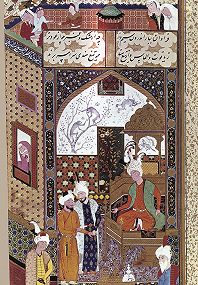

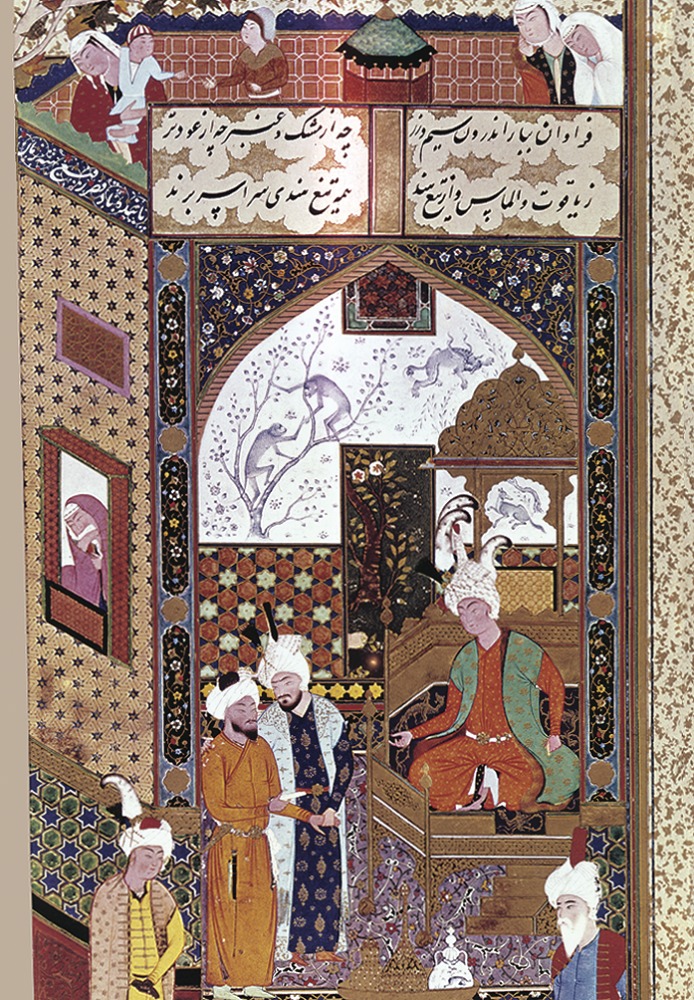

Включение А. в исламский мир в сер. 7 – нач. 8 вв. привело к развитию разнообразных типов мусульм. культовых и гражд. сооружений. Со 2-й пол. 9 – нач. 10 вв. в процессе распада Арабского халифата в многочисл. центрах небольших государств стали формироваться и к 12–13 вв. сложились собств. школы исламской архитектуры, орнамента и каллиграфии. Нахичеванские постройки отличаются великолепием керамич. убранства, ширвано-апшеронские – контрастом мощных каменных стен и пластич. разработки деталей, тебризские – парадностью архит. форм, разнообразием декора. Значит. памятники иск-ва 12–13 вв.: т. н. Девичья башня в Баку, мавзолеи в Джуге и Нахичевани, образцы монументальной каменной резьбы («Баиловские камни», эпиграфич. фриз замка 13 в., затонувшего в Бакинской бухте), ханега (странноприимный дом с мечетью) на реке Пирсагат, нахичеванские изделия из металла, расписная керамика Байлакана и Гянджи. Сохранились замки 14–16 вв. в селениях Мардакян, Нардаран, Рамана, башенные мавзолеи в Барде и Карабагляре, знаменитый ансамбль Дворца ширваншахов в Баку, произведения миниатюрной живописи и каллиграфии, ведущими центрами которых были Тебриз (художники Султан Мухаммад, Садиги-бек Афшар), Шемаха (Хусейн Султани) и Баку (Абд аль-Баги Бакуви, 15 в.), ковры, парадное оружие.

В 18 в. дворцы (напр., в Шеки) и богатые гор. дома украшали стенописью с мотивами пышно цветущих кустов, нередко включавшими изображения птиц, зверей, людей; получила развитие миниатюра на отд. листах и настенные парадные портреты, написанные в декоративной плоскостной манере. Высочайшего уровня достигло произ-во ковров (ворсовых и безворсовых, сюжетных и орнаментальных).

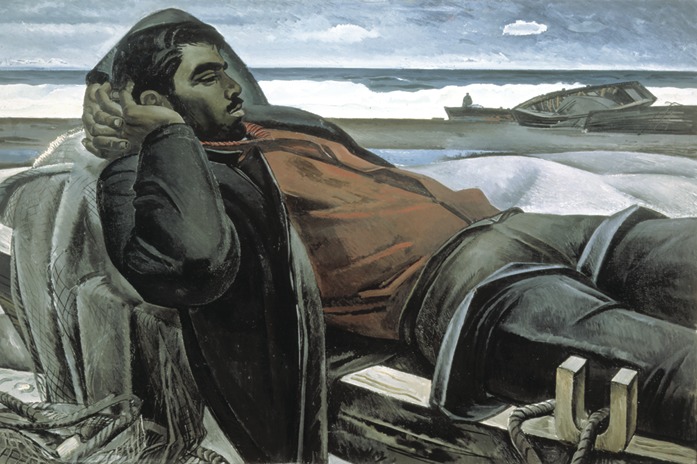

После вхождения сев. областей А. в состав России в 1-й трети 19 в. азерб. иск-во заметно изменилось под воздействием рус. и зап.-европ. культуры. В архитектуре традиц. приёмы сочетались с элементами классицизма, на рубеже 19–20 вв. господствовали эклектика и модерн. Изобразит. иск-во (художники М. К. Эривани, М. М. Навваб, У. Г. Карабаги, А. А. Азимзаде, Б. Ш. Кенгерли) развивалось в русле реалистич. направления. С нач. 1920-х гг. развернулось строительство посёлков рабочих-нефтяников, разл. обществ. сооружений в стиле конструктивизма (В. А., Л. А. и А. А. Веснины, А. В. Щусев, А. П. Иваницкий, С. Пэн, М. А. Усейнов и С. А. Дадашев). В 1923 был утверждён 1-й генплан Баку, изменивший облик старого города и расширивший его границы. В послевоен. годы элементы нац. стиля применялись в декоре зданий (архитекторы Л. В. Руднев, В. О. Мунц и др.), широко использовались местные строит. материалы. В 1960-е гг. получило развитие индустриальное строительство, учитывающее местные традиции. Появились новые типы обществ. сооружений (стадионы, цирки, универмаги, гостиницы и т. п.), в оформлении которых также использовались элементы разл. историч. стилей. На рубеже 1920–1930-х гг. живописцы (С. А. Саламзаде, К. Ханларов, Г. А. Халыков, Ш. Мангасаров) ориентировались на творчество совр. франц. мастеров. С сер. 1930-х гг. изобразит. иск-во развивалось в русле соцреализма (М. Абдуллаев, Н. Касумов, П. В. Сабсай, Д. М. Карягды). Одним из основоположников т. н. сурового стиля 1960-х гг. является Т. Салахов. Большой творч. вклад внесли А. Джафаров, Т. Нариманбеков, С. Бахлулзаде, А. Рзакулиев. С кон. 1970-х гг. художники широко использовали язык метафор и символов (К. Эфендиев, Р. Бабаев, Д. Мирджавадов, К. Ахмедов, Г. Фарманов и др.). Новое поколение живописцев рубежа 20–21 вв. развивает активную выставочную деятельность, создаёт разл. худож. объединения, среди которых выделяется Бакинский центр искусств (У. Ахвердиев, Э. Алимирзоев, М. Агамалов, Т. Даими, С. Шихлинская и др.).

Музыка

Источник сведений о древнейшей муз. культуре А. – археологич. находки в Кобустане: наскальные изображения музыкантов и участников хоровода, напоминающего нар. танец яллы; огромный литофон – «камень-бубен» (гавал чалан даш), вероятно, сопровождал ритуальные пляски. Высокая муз. культура Средневековья, связанная с арабо-персидской и среднеазиат. традициями, получила отражение в трактатах Сафи ад-Дина (13 в.), аш-Ширази (13–14 вв.), крупнейшего теоретика музыки своего времени Абдулгадира Мараги (Абд аль-Кадир; 14–15 вв.). Ценные данные содержатся в эпосе «Китаби Деде Коркуд» (один из его героев Кёр оглы был ашугом), в произведениях поэтов Низами, Физули, Вагифа, Видади.

Носители устного проф. иск-ва – ашуги, слагавшие дастаны – музыкально-поэтич. произведения гл. обр. любовно-лирич. и героич. содержания. Пение ашуга сопровождалось его собств. игрой на сазе. Выдающимися ашугами были Гурбан (16 в.), Гариб, Диварганлы Аббас, Валех (17–18 вв.), Алескер, Наджаф-кули, Аббас-кули, Молла-Джума (19 в.). Развитие получил мугам – вокально-инструментальное иск-во, в котором филос. идеи, поэтич. образы воплощаются в виде циклич. композиции со строго регламентированными ладами, ритмическими формулами и др. Знаменитыми исполнителями мугамов в 19–20 вв. были певцы: ханенде Г. Гуси, Саттар, Джаббар Карягды, Шекили Алескер, Сеид Шушинский, Бюль-Бюль, Зульфи Адигезалов, Хан Шушинский, А. Гасымов. Среди исполнителей на традиц. инструментах – таристы (исполнители на таре) Алескер, М. Садыхджан, Ширин Ахундов, М. Амиров, К. Примов, Б. Мансуров, А. Бакиханов, кеманчисты (исполнители на кеманче) Гарачи Гаджибек, Гулу Алиев, Саша Оганезашвили, Расим Ширинов, Г. Мамедов. С кон. 19 в. певцы и инструменталисты объединялись в своеобразные ансамбли для участия в концертах, где наряду с мугамами, ашугскими песнями, нар. песнями и танцами стали исполняться сценки, положившие начало нац. опере (первая из них – «живая картина» «Меджнун на могиле Лейли» по поэме Физули, показанная в 1897 в Шуше любительской группой под рук. драматурга А. Ахвердиева).

С нач. 20 в. формировалась проф. композиторская школа. У истоков нац. муз.-сценич. жанров стояли У. Гаджибеков, создатель т. н. мугамной оперы (в т. ч. «Лейли и Меджнун», 1908, первая азерб. опера), и М. Магомаев, которые способствовали также открытию ряда муз.-учебных заведений (в т. ч. консерватории в Баку, 1921). С 1920 оперы ставились в открывшемся в Баку театре (ныне Азербайджанский театр оперы и балета им. М. Ф. Ахундова). Формированию нац. композиторской и исполнительской школ в послереволюц. годы способствовали приглашённые в Баку музыканты из Москвы и Ленинграда. Появляются новые поколения музыкантов: А. Зейналлы, Дж. Гаджиев, К. Караев, А. Бадалбейли, Ф. Амиров, С. Гаджибеков, Р. Гаджиев, Т. Кулиев, А. Меликов, А. Ализаде, Ниязи. От «мугамных опер» муз. театр пришёл к образцам нац. классич. оперы («Кёр оглы» У. Гаджибекова, 1937; «Нэргиз» Магомаева, 1935), к опере лирической («Севиль» Ф. Амирова, 1953). Значит. достижения связаны с балетной музыкой Караева, Ф. Амирова, симфонич. творчеством Дж. Гаджиева, Ф. Амирова (симфонич. мугамы), Караева, С. Гаджибекова, Х. Мирзазаде, камерной вокальной и инструментальной музыкой. Среди исполнителей: дирижёры Ниязи, К. и Р. Абдуллаевы, Н. Рзаев; певцы Бюль-Бюль, Ш. Мамедова, Ф. Ахмедова, Р. Бейбутов, Л. Иманов, З. Ханларова, А. Аскеров; пианисты М. Р. Бреннер, Г. Г. Шароев, К. Сафар-Алиева, Р. Атакишиев, Э. Назирова, джазовый пианист В. Мустафазаде.

Танец и балет

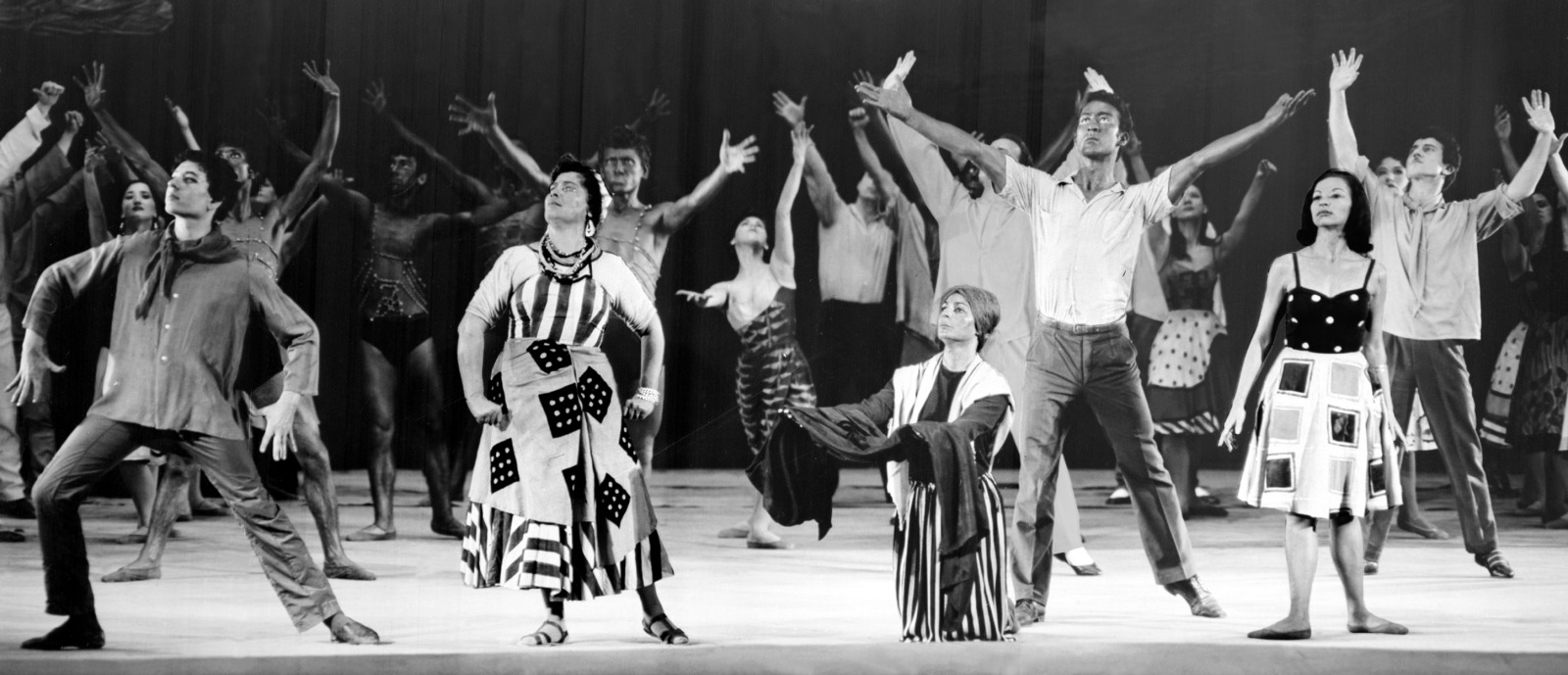

В основе танцевальных традиций А. – древние ритуально-обрядовые танцы, посвящённые охоте, огню, рыбной ловле и т. п., бытовавшие в народе до недавнего времени. Среди популярных нар. танцев: «таракяма», «гытгылыда», «иннаби», «джейран-балла», «яллы». В 1938 создан первый проф. танцевальный коллектив (ныне Гос. ансамбль танца А.). Зарождение нац. балетного иск-ва связано с возникшей в нач. 20 в. азерб. оперой. Важное смысловое значение приобрели танцевальные эпизоды в операх и опереттах, ставились и отд. сцены из классич. балетов. В 1920 в Баку основан театр, включавший оперную и драматич. труппы (рус. и азерб.). Оперная труппа включала также рус. танцовщиков. В сезон 1924/25 труппы объединились в Театр оперы и балета (ныне Азербайджанский театр оперы и балета им. М. Ф. Ахундова). В 1940 поставлен первый нац. балет «Девичья башня» А. Бадалбейли. Большую роль в развитии балетного иск-ва А. сыграли Г. Алмасзаде, Л. Векилова, М. Мамедов, Р. Ахундова, Т. Ширалиева и др. В 1923 в Баку организована балетная студия, с 1933 Балетная школа, с 1936 Бакинское хореографич. уч-ще. С 1982 работает Бакинский камерный балет (до 1988 Молодёжная творч. хореографич. мастерская).

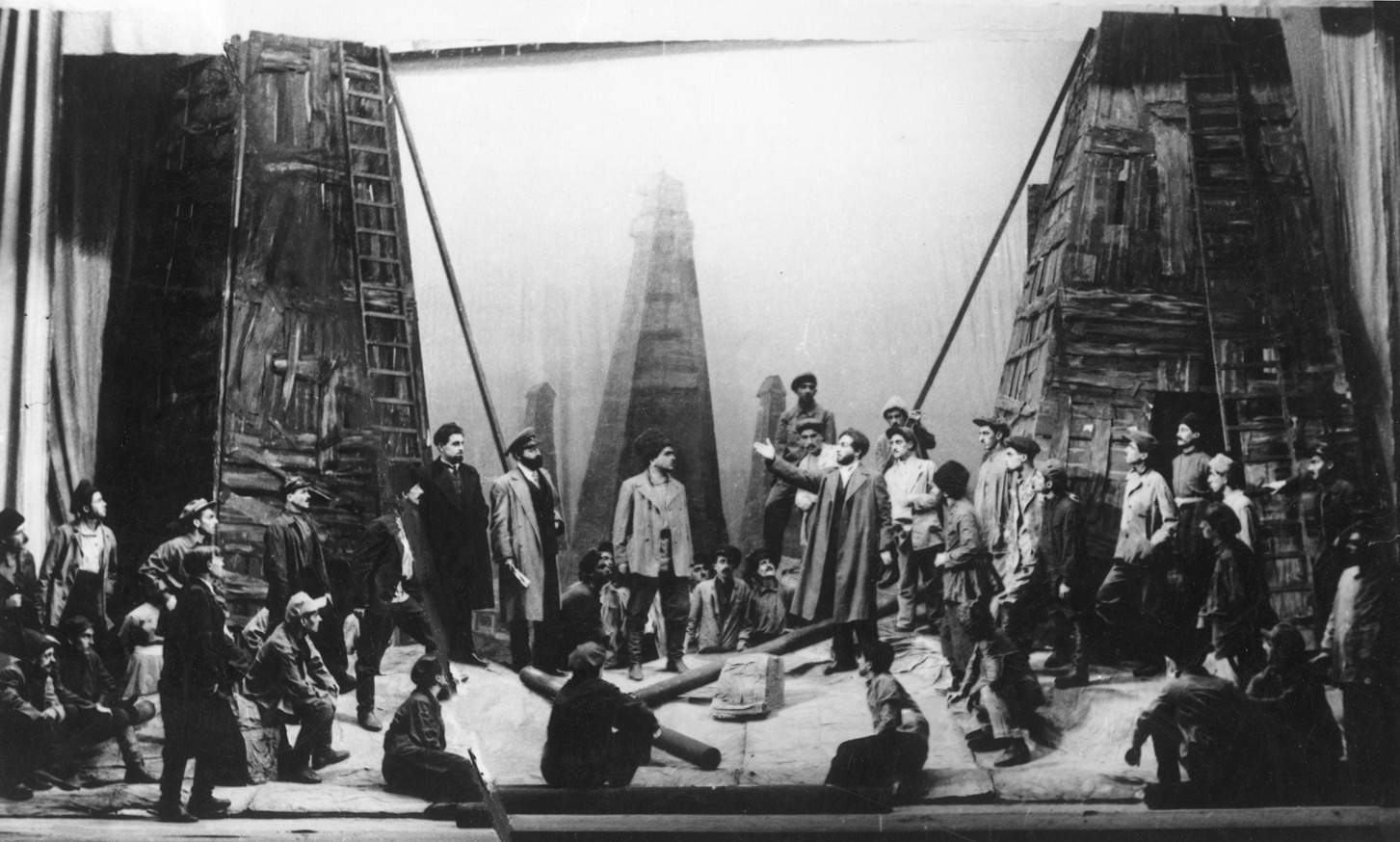

Театр

Театральное иск-во А. берёт начало в древних обрядах «Саячы», «Юглама», «Коса-коса» (игра в масках), «Гаравелли», которые легли в основу азерб. нар. драмы. Нар. игры «Шах Селим», «Мараг юну», «Карагёз», «Кечал пехлеван», составляющие единый жанр «Килим-арасы» («Из-за ковра»), определили пути развития азерб. кукольного

театра. В средние века в А. широко распространился религиозно-мистериальный театр «Шабих». В народном театре использовались разл. маски, среди которых самые распространённые «кечал» – плешивый, «коса» – безбородый, «кечи» – козёл. Организатора нар. игр и представлений называли «шебихгярдан». Возникновение проф. драматич. театра связывают с первыми постановками в Баку на азерб. яз. пьес М. Ф. Ахундова «Приключения везира Ленкоранского ханства» и «Гаджи Кара» (обе 1873). Любительские спектакли на азерб. яз. шли в Тифлисе (1873), Кубе (1875), Шеки (1879), Эривани (1882), Шуше и Нахичевани (1883). В нач. 20 в. в А. существовали «Товарищество мусульманских драматических артистов», труппа «Гамийет» («Содействие»), а также театральные секции при просветит. об-вах «Ниджат» («Спасение») и «Сафа» («Чистота»). Значит. вклад в развитие театра внесли актёры Г. Араблинский, Дж. Зейналов, М. Мамедов, М. Алвенди, И. Исфаганлы, М. Аббасов и др. На основе любительских трупп были созданы проф. азерб. театральные коллективы в Баку (1920, ныне Азербайджанский национальный драматический театр), Тифлисе и Нахичевани (1922), Эривани (1928), Ашхабаде (1932). В Баку был открыт Театр критики и пропаганды: рус. труппа – в 1920 (ныне Рус. драматич. театр им. С. Вургуна), азерб. – в 1921 (ныне Гянджинский драматич. театр им. Дж. Джабарлы). Возникали колхозно-совхозные театры – в Баку (1932), Ленкорани, Шуше, Казахе, Агдаме, Физули, Шемахе, Кубе (все в 1937), в Закаталах (1938), Агдаше (1940). В 1943 эти театры получили гос. статус. В 1935 гос. драматич. театр образован в Шеки, в 1944 – в Ордубаде, Сабирабаде и Сальянах. Наряду с нац. драматургией (Ахундов, А. Б. Агвердиев, Н. Нариманов, Джабарлы, Вургун и др.) здесь ставили произведения рус. и мировой классики. В театрах А. в разные годы работали: режиссёры А. Искендеров, С. Дадашев, А. Шарифов, Ш. Бадалбейли, Т. Кязимов, З. Нейматов, Ю. Юлдуз, В. Ибрагимоглу, И. Гамзаев и др.; актёры М. Алиев, А. М. Шарифзаде, С. Рухулла, М. Давудова, Х. Курбанова, А. Алекперова, И. Османлы, И. Дагестанлы, Ф. Касумова и др. В нач. 21 в. в Баку также работают Театр муз. комедии, ТЮЗ (азерб. и рус. труппы), кукольный и молодёжный театры, театр пантомимы, театр «Йуг» и др. Действуют драматич. театры в Нахичевани, Гяндже, Сумгаите, Ленкорани, Шеки, Мингечауре и др. В 1923–47 в Баку работала Театральная школа им. М. Ф. Ахундова, в 1945 на её базе открыт театральный ин-т (ныне Азерб. гос. ун-т культуры и иск-ва).

Кино

Первый игровой фильм азерб. кино – «В царстве нефти и миллионов» (1916) с участием Г. Араблинского. В 1923 при Наркомпросе создано Азерб. фотокиноуправление (ныне «Азербайджанфильм» им. Дж. Джабарлы). В 1924 вышел ф. «Легенда о Девичьей башне» (реж. В. Баллюзек). В созданной в 1929 при Наркомпросе студии учились Джабарлы, А. Кулиев, С. Марданов, С. Гаджиева, А. Герайбейли, А. Мамедова, Кязим Зия и др. Ленты 1920–30-х гг. затрагивали актуальные темы религ. фанатизма («Во имя Бога» А. Шарифзаде, 1925), эмансипации женщин («Латиф», 1930, «Исмет», 1934, оба – М. Микаилова) и др. Заметную роль в воспитании нац. кадров сыграли А. И. Бек-Назаров, И. А. Савченко, В. И. Пудовкин, Н. М. Шенгелая, Б. В. Барнет. В фильмах «Алмас» (1936) и «Новый горизонт» (1941) А. Кулиева и Г. М. Брагинского, «Кендлиляр» (1940) Марданова и др. осмыслялись перемены, происшедшие в нац. среде с приходом новой власти. Первые звуковые ленты появились в 1936. В годы Вел. Отеч. войны в А. вышли фильмы «Сабухи» Бек-Назарова и Р. Тахмасиба (1942), «Сын Родины» (1941) и «Бахтиар» (1942) А. Кулиева и др. Муз. комедия «Аршин мал алан» (1945, режиссёры Тахмасиб и Н. М. Лещенко; в гл. роли Р. Бейбутов) впервые вывела азерб. кино в междунар. прокат. В 1945–54 кинопроизводство в А. практически прекратилось. Запущенный в производство в 1947 единств. игровой полнометражный фильм Е. Л. Дзигана «Фаталихан» вышел в 1959. Во 2-й пол. 1950–1960-х гг. значит. работы создали режиссёры Г. Сеидзаде, Т. Тагизаде, Т. Сейдбейли, А. Ибрагимов и др. В 1970-х – нач. 1980-х гг. азерб. кинематограф обращался к болезненным проблемам общества: «В этом южном городе» Э. Кулиева (1970), «Дачный домик для одной семьи» Ю. С. Гусмана (1979), «Допрос» (1979) и «Перед закрытой дверью» (1981) Р. Оджагова. На рубеже 1980–1990-х гг. тревожное ожидание перемен нашло отражение в фильмах «Мерзавец» (1989) и «Вне» (1992) В. Мустафаева. Потеря финансирования и прокатного пространства нанесла урон постсоветскому азерб. кино. Однако уже во 2-й пол. 1990-х гг. удалось преодолеть кризис и оживить кинопроизводство. Вышли фильмы «Чужое время» Г. Мехтиева (1997), «Разрушенный мост» Р. Пуйи (1997), «Невеста в жёлтом» Я. Рзаева (1999), «Комната в отеле» Оджагова (1999), «Семья» Р. Ибрагимбекова и Р. Мирзоева (1999), «Всё к лучшему» Мустафаева (2000).

Цирк

Истоки азерб. циркового иск-ва – в нар. праздниках. Представления канатоходцев, заклинателей змей, фокусников (кяндирбазов), эквилибристов на шестах, силачей (пехлеванов) назывались «тамаша». Первый стационарный цирк в Баку построили бр. Никитины в 1904. В 1945 был организован нац. цирковой коллектив, в работе которого наряду с цирковыми артистами участвовали видные азерб. композиторы, поэты, балетмейстеры, художники. В 1967 в Баку было построено здание цирка на 2400 мест – одно из крупнейших в Европе. С 1991 в Баку в качестве гастрольной площадки действует гос. цирк, не имеющий постоянной труппы.