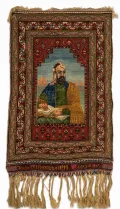

Низами Гянджеви

Низами́ Гянджеви́ (азерб. Nizami Gəncəvi, перс. نظامی گنجوی; Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф, азерб. Əbu Məhəmməd İlyas Yusuf oğlu, перс. ابومحمد الیاس بن یوسف) (около 1141, Гянджа – 12.3.1209, там же), поэт и мыслитель. Писал на персидском языке. Вырос в семье учёных-богословов, получил всестороннее образование. Жил в Гяндже. Около 1173 г. женился на тюркской рабыне Афак, которую воспел в своих стихах.

Крупнейший представитель персоязычной поэзии в азербайджанской литературе. Прославился как автор «Хамсе» («Пятерица») – цикла из 5 эпических поэм в форме маснави (30 тыс. бейтов); действие его отдельных эпизодов перенесено на территорию Азербайджана. Дидактическая поэма «Сокровищница тайн» (1174) написана усложнённым языком и состоит из 20 коротких, насыщенных нравоучительными притчами глав, которые связаны в единое целое ассоциативными переходами.

В основе поэмы «Хосров и Ширин» (1180) – легендарный сюжет, наиболее полно изложенный Фирдоуси: предание о любви шаха Хосрова к красавице Ширин. В своей трактовке Низами Гянджеви впервые отвёл главную роль героине, наделив её высокими моральными качествами.

В поэме «Лейли и Меджнун» (1188) разрабатывается старинная арабская легенда о несчастной любви юноши-поэта Кайса, прозванного Меджнун (араб. – одержимый), к красавице Лейли. Низами Гянджеви придал легенде монументальность и законченность, развил характеры героев, психологически мотивировав их поступки.

Поэма «Семь красавиц» (1197) создана по мотивам средневековой восточной легенды о шахе Бахраме Гуре; в ней занимательные новеллы о любви, восходящей от грубой чувственности к духовному просветлению, рассказываемые от лица семи царевен – жён Бахрама, сочетаются с описанием превращения легкомысленного шаха в справедливого и умного правителя.

Поэма «Искандер-наме» (1203) – социальная утопия Низами Гянджеви. Объединяет историческое повествование с философскими размышлениями и состоит из двух частей – «Шараф-наме» («Книга славы») и «Икбал-наме» («Книга счастья»). Искандер – Александр Македонский – предстаёт защитником всех обиженных и угнетённых. Образ идеального правителя дополнен смелой для своего времени идеей: как бы ни был хорош государь, совершенное общество – то, где все люди равны, нет ни богатых, ни бедных, ни властей, ни подчинённых.

Поэмы Низами Гянджеви отличаются мастерством композиции, неожиданностью сюжетных поворотов, чёткой прорисовкой характеров, многогранными образами, богатством языка и изощрённой поэтической техникой. Вызвав множество подражаний и поэтических «ответов» (в том числе Алишера Навои, Амира Хосрова Дехлеви), они оказали большое воздействие на литературу Ближнего и Среднего Востока.

Сохранились также фрагменты лирического дивана Низами Гянджеви: газели, касыды, рубаи и кыты (небольшие стихотворения философского или дидактического содержания) – около 20 тыс. бейтов.