МАЛИ́

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

МАЛИ́ (Mali), Республика Мали (République du Mali).

Общие сведения

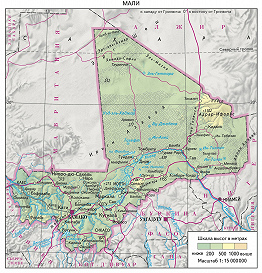

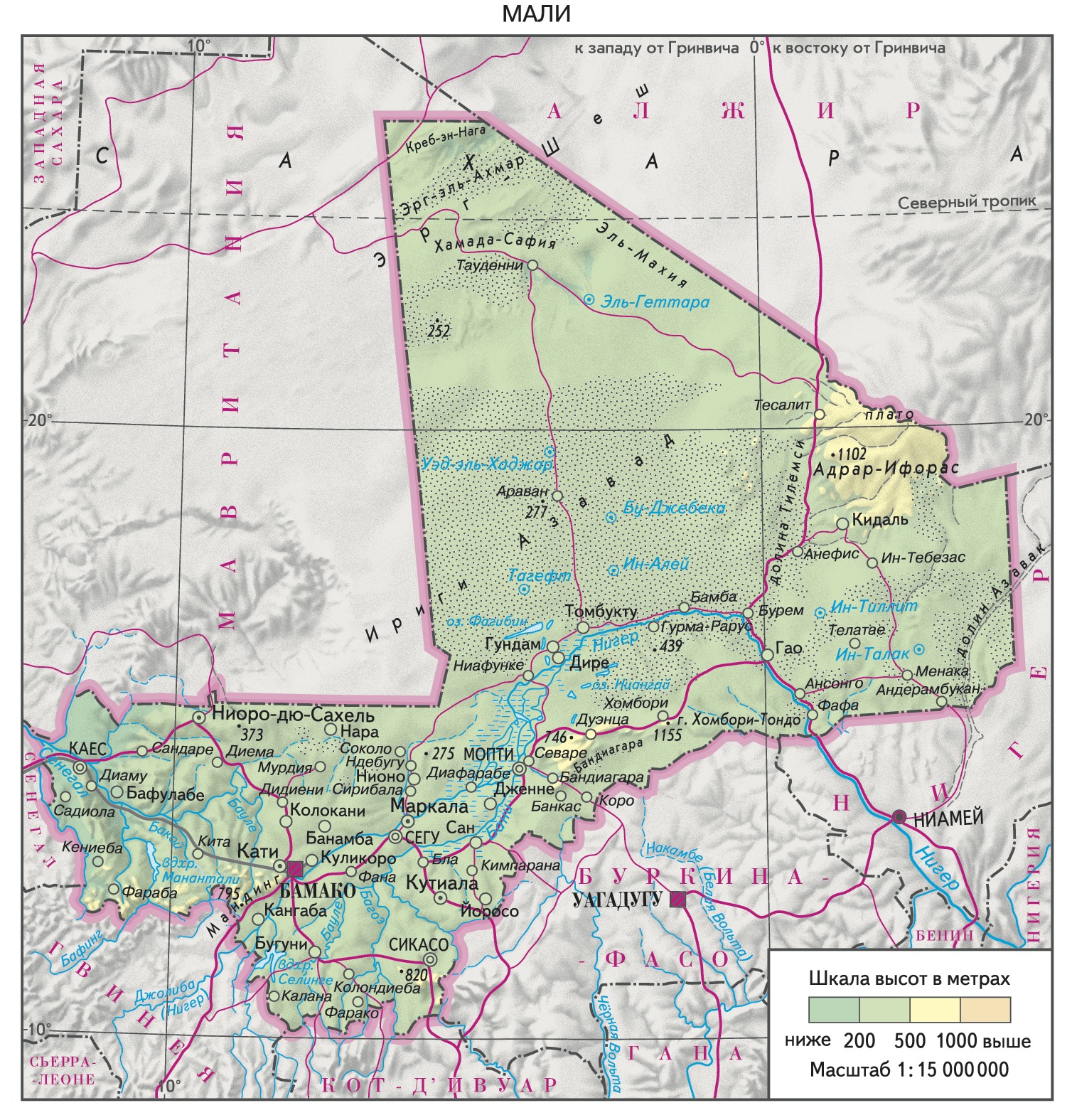

М. – государство в Зап. Африке. Граничит на северо-западе с Мавританией, на северо-востоке с Алжиром, на востоке и юго-востоке с Нигером, на юго-востоке с Буркина-Фасо, на юго-западе с Кот-д’Ивуаром, Гвинеей и Сенегалом; выхода к морю не имеет. Пл. 1240,2 тыс. км2. Нас. 13,8 млн. чел. (2010). Столица – Бамако. Офиц. язык – французский. Денежная единица – франк КФА. Адм.-терр. деление: 8 областей и окр. Бамако (табл.).

| Административно-территориальное деление (2009) | |||

| Область | Площадь, тыс. км2 | Население, тыс. чел. | Административный центр |

| Гао | 170,6 | 451,2 | Гао |

| Kaec | 197,8 | 2314,7 | Kaec |

| Кидаль | 151,4 | 41,7 | Кидаль |

| Куликоро | 89,8 | 2249,6 | Куликоро |

| Мопти | 88,7 | 1765,3 | Мопти |

| Сегу | 56,1 | 2310,8 | Сегу |

| Сикасо | 76,5 | 2161,8 | Сикасо |

| Томбукту | 409 | 529,6 | Томбукту |

| Округ Бамако | 0,3 | 1211,8 | Бамако |

М. – чл. ООН (1960), АС (1963; до 2002 ОАЕ), МВФ (1963), МБРР (1963), ОИК (1969), ВТО (1995).

Государственный строй

М. – унитарное гос-во. Конституция принята на референдуме 12.1.1992. Форма правления – президентская республика.

Глава государства – президент, избираемый всеобщим голосованием на 5 лет (с правом одного переизбрания). Кандидат в президенты должен быть малийцем по рождению и обладать всей полнотой политич. и гражд. прав. Президент является Верховным главнокомандующим, назначает высших гражд. и воен. чиновников, подписывает указы и декреты правительства.

Высший законодат. орган – однопалатный парламент (Нац. собрание). Состоит из 147 депутатов, избираемых на 5 лет.

Высший орган исполнит. власти – правительство во главе с премьер-министром, назначается президентом. Наиболее важные решения правительства принимаются в Совете министров.

В М. существует многопартийная система. Политич. партии объединяются в два блока (2011): Альянс за демократию и прогресс (включает Альянс за демократию в Мали, Нац. конгресс демократич. инициативы и др.) и Фронт за демократию и республику (Объединение за Мали, Партия нац. возрождения).

Природа

Рельеф

Практически вся территория страны занята невысокими равнинами (200–300 м). На севере страны широко распространены каменистые, песчано-каменистые или галечниковые пустыни Зап. и Центр. Сахары (Эрг-эль-Ахмар, Хамада-Сафия, Эль-Махия и др.). На северо-востоке – отроги блокового плато Адрар-Ифорас (выс. до 1102 м), окаймлённые с юга куэстовыми равнинами. В центр. части страны аккумулятивно-денудационные пластовые равнины на слабодислоцированных пластах. В среднем течении р. Нигер (район внутр. дельты) образовалась обширная озёрно-аллювиальная равнина, ограниченная на востоке уступом блоковых эпиплатформенных возвышенностей: нагорье Бандиагара и горы Хомбори (выс. до 1155 м, высшая точка страны). К северу от среднего течения Нигера простираются песчаные пустыни с перевеянными песками (Эрг-Шеш, Азавад). На юго-западе на территорию М. заходит низменность верховий р. Сенегал и её притоков. На крайнем юге расположены денудационные плато и плоскогорья Бамбук и Мандинг (выс. до 795 м).

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория М. расположена гл. обр. в пределах раннедокембрийского Западно-Африканского кратона Африканской платформы. Фундамент кратона выступает на поверхность на северо-востоке в пределах Ахаггарского массива и на юге и юго-востоке в рамках Леоно-Либерийского массива. Породы Ахаггарского массива представлены архейскими кристаллич. сланцами, гнейсами, кварцитами, амфиболитами, прорванными щелочными гранитами. Леоно-Либерийский массив образован архейскими гранитогнейсами и гранитами, среди которых наблюдаются нижнепротерозойские метаморфизованные вулканогенно-осадочные образования, залегающие в грабенообразных структурах; метаморфич. комплексы прорваны батолитами и штоками гранитов и гранодиоритов. На юго-востоке М. выделяется архейско-протерозойская складчатая система Гурма. Через зап. часть страны протягивается Мавританская складчатая система, сложенная верхнепротерозойскими вулканогенно-осадочными комплексами. Докембрийские породы основания платформы перекрыты осадочным чехлом синеклизы Тауденни, включающим песчано-сланцевые толщи верхнего рифея, терригенно-карбонатные отложения венда, песчаники и глинистые сланцы верхнего ордовика – силура, песчаники, коралловые известняки и глинистые сланцы девона, глины, мергели, красноцветные породы карбона, мезозойские и кайнозойские континентальные осадки; в юж. части синеклизы развиты траппы. На зап. и вост. крыле платформенной впадины отложения чехла смяты в складки.

Важнейшее полезное ископаемое М. – золотые руды, месторождения которых расположены гл. обр. на юго-западе (Морила – крупнейшее по запасам, Кодиеран, Сиама) и западе (Садиола, Луло, Ятела). Имеются месторождения руд железа (в верховьях рек Бафинг и Бакой и к западу от Бамако), марганца (Ансонго на востоке), меди, свинца, цинка и серебра (Тесалит на северо-востоке), бокситов (в районе Каеса, Бамако), каменной соли (в районе Тауденни на севере), фосфоритов (на востоке), мраморов и известняков (на западе), алмазов (близ г. Кениеба), камнесамоцветного сырья (аметист, кварц, гранат, эпидот), а также гипса, каолина, талька, лигнитов. Известны месторождения и проявления руд титана, хрома, никеля, олова, вольфрама, ниобия, циркония, тория, урана, палладия.

Климат

Территория страны лежит преим. в пределах тропич. климатич. пояса и частично в субэкваториальном. Тропич. пустынный климат господствует на всём севере М.; на сахарскую зону приходится более 50% территории. Ср. темп-ры января 19–21 °C, июля – 32–35 °C (Тесалит); характерны значит. суточные амплитуды температур. Среднегодовое количество осадков составляет менее 200 мм; в некоторые годы осадки вообще отсутствуют. В центр. и юж. частях преобладает субэкваториальный климат. На севере этого района, в сахельской зоне (25% территории), ср. темп-ры января 22 °C, июля – 35 °C (Гао, Томбукту); более полугода (с апреля по октябрь) ср. темп-ры воздуха выше 30 °C. Среднегодовое количество осадков не превышает 250–400 мм; дожди выпадают с мая по октябрь, продолжительность влажного сезона 2,5–4 месяца. Очень велика многолетняя изменчивость осадков и повторяемость засух. На юге страны, в суданской зоне (17% территории), климат более мягкий; ср. темп-ры января 24 °C, июля – 32 °C (Бамако); количество осадков повышается до 600–1200 мм в год; влажный период продолжается свыше полугода (с апреля по октябрь). В этой зоне также велика вероятность засух (из трёх лет два года засушливые). Наиболее сильные засухи случаются один раз в 30 лет. В зимние месяцы из Сахары дует сухой и жаркий ветер харматан. На крайнем юге страны количество осадков составляет 1200–1500 мм в год; продолжительность влажного сезона 7–8 мес.

Внутренние воды

47% территории страны относится к бассейну Нигера, 11% – Сенегала, 1% – Вольты и 41% – к бассейну внутр. стока. Гл. водные артерии – реки Сенегал и Нигер (1700 км – на территории М.) и их притоки. При слиянии Бани и Нигера образуется обширная внутр. дельта длиной 425 км и шириной 87 км (площадь во влажный сезон достигает 20 тыс. км2, в сухой – ок. 4 тыс. км2) с множеством небольших озёр (Фагибин, Теле, Ниангай и др.) и протоков. На востоке и северо-востоке широко распространены вади: Тилемси, Азавак и др.

В целом территория М. бедна внутр. водами. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 100 км3, водообеспеченность 8320 м3/чел. в год. Ежегодный водозабор ок. 6,6 км3, из них 97% используется в с. х-ве, 2% – в жилищно-коммунальном водоснабжении, 1% – в пром-сти. Для значит. части территории единственным источником водоснабжения служат подземные воды. Крупнейшие водохранилища: Селинге, Сотуба, Маркала (Нигер), Манантали (Бафинг).

Почвы, растительный и животный мир

Практически вся территория страны, за исключением крайнего севера, – зона широкого распространения древних латеритых кор выветривания. В аридных частях страны они подверглись сильной денудации и практически лишены почвенного покрова (35% территории страны). На севере страны в зоне пустынь преобладают примитивные щебнистые и песчаные пустынные почвы. В суданской и части сахельской зоны распространены красно-бурые и красные почвы саванн, на крайнем юге – красно-жёлтые ферраллитные почвы (ок. 2 тыс. км2). На древней озёрно-аллювиальной равнине, прилегающей к внутр. дельте Нигера, развиты гидроморфные почвы и вертисоли, они, как и красные почвы высокотравных саванн, наиболее благоприятны для земледелия.

Флора М. насчитывает св. 1700 видов высших растений. Наибольшее разнообразие характерно для влажных высокотравных саванн и переменно-влажных редколесий в юж. части страны. Более 1/2 территории на севере страны занимают кустарниковые и злаково-кустарниковые пустыни Сахары. Южнее протягивается опустыненная (сахельская) саванна: злаковые сообщества (аристида, дикое просо) в сочетании с листопадными кустарниками (акации, баланитес, коммифора); характерны также пальма дум и баобабы. В суданской саванне в центр. части страны преобладают листопадные виды деревьев (комбретум, терминалия, кайя сенегальская), в травянистом покрове – слоновая трава (гипаррения); к югу в более влажных районах появляется изоберлиния.

Во внутр. дельте Нигера господствуют обширные водно-болотные угодья. В юж. части преобладают луга, вдоль водотоков – заросли мимозы и ивы, галерейные леса; на севере широко распространены песчаные дюны, вторичная, в осн. кустарниковая, растительность и насаждения пальмы дум. Дельта Нигера является важным районом гнездования местных и перелётных птиц (всего на территории страны гнездится св. 190 видов), в т. ч. скворцов, корморантов, ибисов, чёрного журавля (которые находятся под угрозой исчезновения). В водах реки св. 100 видов рыб, обитает также нильский крокодил. Животный мир дельты сильно обеднён из-за охоты и интенсивного антропогенного воздействия. Встречаются циветта, каракал, сервал, гиена, песчаная лисица, африканский дикий кот. Практически полностью истреблены гиппопотам, водяные козлы; в небольшом количестве сохранились антилопы (газели доркас и дама), бородавочники, в долине р. Диака появляются слоны, заходящие из соседней Буркина-Фасо. В целом фауна М. типична для саванн и кустарниковых пустынь. Отмечено более 135 видов млекопитающих (13 находятся под угрозой исчезновения). Из копытных характерны крупные антилопы аддакс и орикс, газели, жираф, распространены бородавочник, буйвол; из хищников встречаются африканский лев, леопард, шакал, гепард, полосатая гиена; численность слонов неуклонно падает. Рептилии (св. 100 видов) особенно характерны для сев., пустынных и полупустынных районов страны. Широко распространены насекомые – термиты, дикие пчёлы; москиты, мошка симулиум (обитает в кустарниках вдоль рек) и муха цеце (в юж. лесистых местах) приносят большой вред здоровью человека и домашних животных.

Из-за недостаточности атмосферного увлажнения территория М. очень уязвима с точки зрения засух и глобальной изменчивости климата. В зоне влажных саванн развиты процессы обезлесения (более 1% в год); в засушливых районах страны из-за перевыпаса и распашки земель активно идут процессы опустынивания. Нарушение традиц. систем природопользования в сочетании с неблагоприятными климатич. условиями способствуют значит. деградации природной среды. Нелегальная охота и усиление с.-х. активности – гл. причины значит. сокращения числа диких животных, ранее типичных для саванновой зоны (жираф, лев, гепард и т. д.).

Охраняемые природные территории, в т. ч. нац. парк Букль-дю-Бауле (крупнейший в М.) и 3 водно-болотных угодья, занимают 3,7% пл. страны. Нагорье Бандиагара (земля догонов) включено в список Всемирного наследия (1989).

Население

Большинство населения М. (54,5%; 2009, оценка) составляют народы, говорящие на манде языках, живущие на юго-западе страны; из них манден составляют 40,9% (в т. ч. бамбара – 29,1%, малинке – 8%, хасонка – 1,4%, дьюла – 0,6%); сонинке насчитывают 8,1%, бозо – 4,5%. На юго-западе проживают также народы гур (11,9%, в т. ч. сенуфо – 10%, моси – 0,2%, зап. бваму – 1,5%). Народы, говорящие на атлантических языках, составляют 10,2%, в т. ч. фульбе – 8,4% (на юго-западе и в среднем течении р. Нигер), тукулёр – 1,4%, волоф – 0,4%. На юго-востоке живут догоны (5,2%); на северо-востоке и в центре – cонгай (7,2%); на севере – арабы-мавры (5,4%) и берберы-туареги (5,1%). Проживают также народы хауса, французы и др.

Численность населения М. за 1950–2009 выросла в 3,8 раза (3,4 млн. чел. в 1950; 4,1 млн. чел. в 1960; 6,4 млн. чел. в 1976; 7,6 млн. чел. в 1987; 10,0 млн. чел. в 1998). Структура воспроизводства населения М. типична для наименее развитых стран. Естественный прирост составил в 2010 ок. 2,6% (в 1990-х гг. ежегодно в ср. ок. 3,1%). Характерны высокие рождаемость (42,3 на 1000 жит. в 2009) и смертность (15,4 на 1000 жит.). Показатель фертильности 5,4 ребёнка на 1 женщину (2009); младенческая смертность св. 113 на 1000 живорождённых (одна из самых высоких в мире, 4-е место, 2010). Население М. очень молодое: ср. возраст 16,2 года. В возрастной структуре доля детей (до 15 лет) 47,6%, лиц трудоспособного возраста (15–64 года) 49,5%, людей 65 лет и старше 2,9%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни низкая: 52,2 года (мужчины – 50,6, женщины – 53,8 года). На 100 женщин приходится 98 мужчин. Сальдо внешних миграций отрицательное (–5,38 на 1000 жит., 2010). Осн. часть мигрантов направляется во Францию и соседние страны Зап. Африки. Ок. 2 млн. малийцев постоянно проживают в Кот-д’Ивуаре и Франции.

Ср. плотность населения 11,1 чел./км2 (2010; одна из самых низких среди стран Зап. Африки). Наиболее плотно заселены юж. районы страны – долины р. Нигер и её притоков (до 60 чел./км2), наименее – пустынные сев. районы (1–2,5 чел./км2). Гор. нас. 32,7% (2009; 22% в 1990; 16,8% в 1976; 4,7% в 1962), в т. ч. более 1/3 горожан сконцентрировано в столице страны Бамако (1793,7 тыс. чел., 2010). Др. значит. города (тыс. чел.): Сикасо (199,5), Каес (138,0), Сегу (105), Мопти (104,3).

Экономически активное нас. 5,4 млн. чел. (2007); в экономике занято 3,43 млн. чел. (2009). В структуре занятости (2005) на долю с. х-ва приходится ок. 80%, сферы услуг ок. 15%, пром-сти ок. 5%. Уровень безработицы высокий (ок. 30%, 2004); за чертой бедности проживает более 36% нас. (2005).

Религия

Ок. 90% населения М. – мусульмане (гл. обр. сунниты); ок. 5% – христиане, в т. ч. ок. 3% – католики, ок. 2% – представители протестантских деноминаций; ок. 5% – приверженцы традиц. культов (2008, оценка).

Действуют 1 митрополия (в Бамако) и 5 диоцезов Римско-католич. церкви. Крупнейшие протестантские организации: Евангелич. протестантская церковь в Мали и Христианская евангелич. церковь Мали.

Исторический очерк

Мали с древнейших времён до обретения независимости

Территория совр. М. была заселена с палеолита. Останки человека 5-го тыс. до н. э. обнаружены в Аселаре, в 400 км от Томбукту. Осн. занятиями прамалийцев были охота, рыболовство и скотоводство. Первые земледельч. поселения в бассейне Ср. Нигера датируются нач. 3-го тыс. до н. э.

С 3 в. н. э. территория М. входила в состав гос. образования (империи) Гана, с 13 в. – Мали, с 15 в. – Сонгай. В кон. 14 в. в излучине р. Нигер сложилось гос-во фульбе Масина, во 2-й пол. 17 в. сформировались гос-ва бамбара – Сегу (на правобережье Нигера) и Каарта (в междуречье Бауле и Сенегала). В сер. 19 в. эти гос-ва были завоёваны тукулёрами во главе с Хадж Омаром.

Во 2-й пол. 19 в. началась колониальная экспансия Франции во внутр. районы Зап. Судана. В кон. 1880-х гг. французы разгромили армию правителя тукулёров Ахмаду, затем войско имама Уасулу (гос-во в верховьях Нигера) Самори. В 1891 захваченные Францией районы получили статус колонии под назв. Французский Судан. В 1895 Франц. Судан был включён в состав Французской Западной Африки (ФЗА). Колония находилась под управлением франц. губернатора. Мелкие адм. единицы (кантоны и деревни) возглавляли деревенские и кантональные вожди, назначаемые колониальной администрацией из представителей местного населения (прямое управление). В районах Сахары колонизаторы опирались на родо-племенную знать, действия которой находились под их контролем (косвенное управление).

Большинство жителей М. – крестьяне и общинники – занимались земледелием; они часто отправлялись на заработки в более развитые прибрежные франц. колонии (Сенегал, Гвинею, Берег Слоновой Кости). В 1932 для произ-ва хлопка и риса создано франц. плантационное хозяйство «Office du Niger». Особую группу малийского населения составляли кочевники-скотоводы, а также проживавшие на их землях зависимые крестьяне. Одной из многочисл. социальных групп были традиц. торговцы.

Местное население насильственно мобилизовывалось во франц. армию. Мобилизации и непомерные налоги вызывали недовольство африканцев (вооруж. восстания бамбара в окр. Беледугу, бобо и сонинке на востоке страны в 1915–1916, и др.). К 1918 во франц. армии в Африке, Европе и Азии насчитывалось 95 батальонов т. н. сенегальских стрелков (в осн. суданцев и вольтийцев). В период 2-й мировой войны на стороне Франции сражались 63 тыс. сенегальских стрелков.

В 1945 колония получила статус заморской территории Франции, был запрещён принудит. труд, коренному населению предоставлено право создавать политич. и обществ. организации, посылать депутатов в выборные органы Франции и образованного в 1946 Франц. Союза.

Во 2-й пол. 1940-х гг. появились первые политич. партии африканцев, наибольшим влиянием среди местного населения пользовалась партия Суданский Союз (СС), основанная в 1946 как секция Африканского демократического объединения (называется также Демократич. объединение Африки, ДОА), провозглашавшего своей целью политич., экономич. и социальное освобождение афр. народов. К 1959 СС-ДОА взяла под контроль все обществ. и политич. организации страны, фактически стала единственной политич. партией.

В 1957 Франц. Судан получил частичную автономию, в сент. 1958 – статус автономной Суданской республики в составе Франц. сообщества. В 1959 автономные республики Судан и Сенегал объединились в Федерацию Мали, независимость которой была провозглашена 20.6.1960.

Мали после обретения независимости

В авг. 1960 Федерация Мали распалась, 22.9.1960 чрезвычайный съезд СС-ДОА провозгласил образование независимой Республики Мали. Была принята конституция страны, главой гос-ва и правительства стал М. Кейта. В сент. 1961 с территории М. были эвакуированы франц. воен. базы. Правительство М. взяло курс на развитие плановой экономики; был создан гос. сектор во всех отраслях хозяйства, проводилось кооперирование крестьянства, для установления гос. контроля над валютно-финансовой системой и сужения сферы деятельности иностр. монополий введена нац. валюта (малийский франк), создана гос. импортно-экспортная компания SOMIEX.

Принудит. кооперация и политика замораживания и снижения закупочных цен на с.-х. продукцию в условиях значит. роста цен на пром. товары привели к сокращению произ-ва экспортных культур и возникновению к сер. 1960-х гг. зерновой проблемы. Одновременно обострились разногласия в руководстве страны. Группа т. н. умеренных настаивала на частичном изменении принятого курса: ликвидации убыточных предприятий госсектора, отказе от гос. монополии во внешней торговле, привлечении иностр. капитала, укреплении связей с зап. странами. В 1967 «умеренные» добились подписания франко-малийских финансовых соглашений, ограничивших суверенитет М. в валютно-финансовой сфере. В том же году была произведена девальвация малийского франка на 50%, значительно выросли цены. Президент М. Кейта распустил политбюро партии СС-ДОА и парламент страны. Высшим органом власти в М. с авг. 1967 стал Нац. к-т защиты революции (НКЗР).

В ходе воен. переворота 19.11.1968 к власти пришёл лейт. М. Траоре. М. Кейта и др. члены НКЗР, политбюро СС-ДОА и руководители профсоюзов были арестованы, действие конституции приостановлено, политич. и обществ. организации запрещены. Управление страной перешло к сформированному Траоре Воен. к-ту нац. освобождения (ВКНО).

В июне 1974 принята новая конституция, в соответствии с которой предусматривался переходный к гражд. правлению период продолжительностью 5 лет. Конституция законодательно закрепила однопартийную политич. систему. В 1975 были освобождены все политич. заключённые (кроме быв. президента). Под рук. ВКНО создана новая партия – Демократич. союз малийского народа (ДСМН). В марте 1979 состоялся Учредит. съезд ДСМН, её генеральным секретарём стал М. Траоре.

В июне 1979 М. Траоре избран президентом страны. Его правительство при поддержке МВФ и МБРР взяло курс на либерализацию экономики, отменило гос. монополию на закупку и экспорт с.-х. продукции, ликвидировало или приватизировало 2/3 убыточных предприятий и компаний госсектора. В 1984 М. возвратилась в Зап.-афр. валютный союз (УЭМОА). Был проведён обмен малийских франков на африканские (по курсу 2:1), имевшие хождение во всех странах ЦЭМОА. Эти меры, однако, не привели к существенным изменениям в экономике М. Иностр. капитал проявил интерес лишь к минер. ресурсам страны.

На рубеже 1980–90-х гг. в М. резко обострилась внутриполитич. обстановка. Инициаторами перестройки политич. системы выступили профсоюзы, сохранившие автономию по отношению к ДСМН, а также сформированные в окт. 1990 оппозиц. партии Альянс за демократию в Мали (АДЕМА) и Нац. конгресс демократич. инициативы (НКДИ).

Одновременно на севере М. в 1990 начались выступления кочевников туарегов, требовавших предоставление независимости Азаваду (территория областей Гао, Кидаль и Томбукту). Восстание поддержало араб. население, афр. этнич. группы сев. районов, фактически отстранённые от участия в политич. жизни страны. 6.1.1991 в г. Таманрассет (Алжир) между повстанцами и правительством М. было подписано мирное соглашение, согласно которому кочевники получили право служить в армии и др. силовых структурах, занимать адм. должности; предусматривалось выделение большой доли гос. бюджета на развитие сев. территорий.

В марте 1991 после разгона массовых демонстраций профсоюзы М. призвали к всеобщей бессрочной забастовке. 22.3.1991 в стране было введено чрезвычайное положение, 26.3.1991 президент М. Траоре арестован группой офицеров под рук. подполковника А. Т. Туре. 29.3.1991 создан Переходный к-т спасения народа (ПКСН), в который вошли представители армии и сил безопасности, профсоюзов, партий АДЕМА и НКДИ, демократич. движений и ассоциаций, а также двух организаций туарегов.

В кон. июля – авг. 1991 была проведена Нац. конференция с участием всех демократич. сил. В янв. 1992 на референдуме одобрен проект новой конституции страны. Весной 1992 прошли парламентские и президентские выборы. Партией парламентского большинства стала АДЕМА, президентом – её лидер А. У. Конаре (переизбран в 1997).

В апр. 1992 в г. Бамако правительство М. и Объединение движений и фронтов Азавада (создано в кон. 1991) подписали Нац. пакт, согласно которому сев. территории получали особый статус в рамках унитарного гос-ва М. Надзор за исполнением данного соглашения был возложен на комиссара по сев. территориям. Обстановка на севере М. оставалась напряжённой до 1996.

Во 2-й пол. 1990-х гг. в с. х-ве М. наблюдался некоторый подъём, чему способствовали проведённая в 1994 50%-ная девальвация афр. франка и повышение закупочных цен. М. вышла на 2-е место в Африке (после Египта) по произ-ву хлопка (св. 500 тыс. т в 1997), достигла продовольственного самообеспечения, начала экспортировать излишки зерна в соседние страны.

На президентских выборах 2002 победу одержал А. Т. Туре (в 2007 переизбран). Приоритетными направлениями политики Туре являются создание совр. агропромышл. произ-ва, борьба с коррупцией, протекционизмом, повышение покупательской способности населения, расширение сети школ и больниц.

Дипломатич. отношения между СССР и М. установлены в 1960. При содействии СССР на основе госкредитов в М. были построены золотодобывающее предприятие «Kalana», цементный завод в г. Диаму, проведена разведка полезных ископаемых, освоены ок. 9 тыс. га земли под рисовые угодья. С 1991 объём двусторонних связей между РФ и М. заметно сократился. Малийское руководство проявляет заинтересованность в развитии разносторонних отношений с Россией, прежде всего в области геологоразведки, золотодобычи, дорожного строительства, транспортных перевозок, с.-х. произ-ва. В окт. 1992, авг. 2000 и мае 2009 РФ посещали с офиц. визитами министры иностр. дел М. В ходе этих визитов был подписан ряд двусторонних соглашений.

Хозяйство

М. – аграрная страна, одна из наименее развитых в мире. Объём ВВП 16,74 млрд. долл. (2010; по паритету покупательной способности), в расчёте на душу нас. 1200 долл. Индекс человеческого развития 0,309 (2010; 160-е место среди 169 стран мира).

В нач. 21 в. М. отличается относительной политич. и экономич. стабильностью, быстрыми темпами роста ВВП (5,2% в 2010). Экономич. развитие ограничивают отсталая структура хозяйства, низкая продуктивность и полунатуральный характер значит. части с.-х. сектора, недостаточное развитие производств. и транспортной инфраструктуры, низкая квалификация рабочей силы. Гос. экономич. политика направлена на создание совр. агропромышленного произ-ва с привлечением квалифицир. специалистов и использованием высокопроизводительной техники, а также на повышение плодородия земель. Важное значение имеет внешняя экономич. помощь, поступающая от междунар. организаций, США, стран ЕС и араб. государств. В структуре ВВП на долю с. х-ва приходится 40,2%, сферы услуг – 39,5%, пром-сти и строительства – 20,3% (2009).

Промышленность

Представлена гл. обр. предприятиями по переработке с.-х. сырья и добычей минер. ресурсов. С 1980–90-х гг. после значит. притока иностр. инвестиций в золотодобывающую пром-сть наблюдается рост экспорта минер. сырья; доля горнодобывающей пром-сти составляет ок. 7% ВВП. Наибольшее значение имеет добыча золота (55,8 т в 2007; 49,0 т в 2009; 3-е место в Африке после ЮАР и Ганы, 12-е – в мире). Экспорт золота обеспечивает ок. 87% экспортных поступлений страны (2009). Разрабатываются месторождения Сиама (близ г. Сикасо), Садиола (близ г. Каес), Морила (близ г. Бугуни), Луло (близ г. Кениеба), Кодиеран (близ г. Калана) и др. Отрасль контролируется гос. капиталом («Société Nationale de Recherche et d’Exploitation des Ressources Miniéres»), а также компаниями ЮАР, Канады, Австралии, США и Великобритании. Ведётся также добыча алмазов (близ г. Кениеба), фосфоритов (в долине Тилемси; произ-во обогащённых и размельчённых фосфатов в г. Бурем – 18 тыс. т в 2000), известняка (близ Диаму) и мрамора (близ Бафулабе); кустарная добыча каменной соли (в Тауденни).

В структуре энергопотребления преобладает древесное топливо и древесный уголь (ок. 90%; нефтепродукты – 8%; гидроэнергия – ок. 1%). Произ-во электроэнергии 515 млн. кВт·ч (2007). Основа электроэнергетики – 4 ГЭС, обеспечивающие более 1/2 произ-ва: «Manantali» на р. Бафинг (верховья р. Сенегал; 2000; 200 МВт; совместный проект с Сенегалом и Мавританией), «Sélingué» в верховьях р. Нигер (1982; 44 МВт), «Sotuba» на Нигере близ Бамако (5,4 МВт) и «Félou» на р. Сенегал близ г. Каес (0,5 МВт). Действует ряд ТЭС (гл. обр. небольших дизельных): в Бамако, Маркале, Каесе, Мопти, Сикасо, Кутиале, Гао, Томбукту, Севаре, Фана, Бугуни и др. (принадлежат малийско-франц. «Energie du Mali»).

Обрабатывающая пром-сть обеспечивает 5,6% ВВП (2009). До 2/3 предприятий находятся в районе Бамако. Ок. 1/3 работают на импортном сырье. Крупнейшие произ-ва построены в 1960–80-х гг. с помощью СССР и КНР, а также при участии франц., герм., афр. и др. капитала. Важнейшие отрасли: первичная переработка с.-х. продукции, пищевая и текстильная пром-сть. Среди предприятий по переработке с.-х. сырья: крупная хладобойня в Бамако; мукомольное произ-во в Тиенфале и небольшие мощности по очистке риса; ряд хлопкоочистит. заводов [основные – в Кутиале, Сикасо и Бугуни; все принадлежат «Compagnie Malienne Pour le Développement des Textiles» (CMDT)]. Пищевая пром-сть представлена: произ-вом хлопкового и арахисового масла (Куликоро, Кита, Кутиала – CMDT; Буаке); сахарными заводами (Дугабу, Сирибала); молочными предприятиями (Сегу, Сикасо, Кутиала, Мопти, Каес); заводом консервов (Багинеда; мармелад, конфитюр, фруктовые соки); чайной фабрикой (Фарако). В Бамако – табачная фабрика [«Société Nationale des Tabac et Allumette du Mali» («Sonatam»)]. Текстильной пром-стью перерабатывается ок. 1% малийского хлопка-волокна. Текстильные комбинаты в Сегу («Compagnie Malienne des Textiles SA») и Бамако («Industrie Textile du Mali»); завод мешкотары в г. Сан, произ-во упаковочной ткани в Бамако (CMDT).

Химич. пром-сть сконцентрирована в Бамако. Также в столице имеются предприятия электротехнич. и металлообрабатывающей пром-сти; завод передельной металлургии; произ-во спичек («Sonatam»). За пределами Бамако – ремонтно-механич. мастерские в Маркале и Ндебугу. Пром-сть строит. материалов представлена цементными заводами в Диаму и Бамако, керамич. произ-вом в Жикорони и кирпичным заводом в Маниамбугу. Значит. часть товаров широкого потребления производится мелкими и кустарными предприятиями.

Сельское хозяйство

Пригодно для обработки ок. 9% территории М., обрабатывается ок. 4%. Основа землепользования – общинная собственность. Происходит постепенный распад с.-х. общин, выделение семейных мелкотоварных и фермерских хозяйств; замена мотыжного земледелия плужным. Передовая агротехника и способы ведения с. х-ва внедряются в спец. зонах осуществления гос. программ комплексного аграрного развития отраслей и территорий («Мали-Юг», «Верхняя долина Нигера», «Рис Мопти» и др.) и широко применяются в хозяйстве «Office du Niger» (во внутр. дельте Нигера; создано в 1932; 60 тыс. га орошаемых земель; 1/2 произ-ва риса, в т. ч. 3/4 товарного; 100% сбора сахарного тростника – ок. 350 тыс. т в год).

Гл. экспортная культура – хлопчатник (практически вся продукция вывозится; обеспечивает 12,5% экспортных поступлений, 2009), под которым занято ок. 20% обрабатываемых земель (гл. обр. на юге страны). Сбор хлопчатника 236 тыс. т (2009; 600 тыс. т в 2005). Важное экспортное значение имеет арахис (ок. 5% посевных площадей, гл. обр. на западе страны; сбор 325 тыс. т, 2008). Гл. продовольств. культуры (сбор, тыс. т, 2009): просо 1220, рис 1530, сорго 1039, кукуруза 839. Просо и сорго распространены повсеместно, рис выращивают на юге страны, а также в долинах р. Нигер и его притоков, кукурузу – в юж. районах. Выращивают также (сбор, тыс. т, 2007): арбузы 305, батат 283, овощи 259, орехи масляного дерева (карите) 182, томаты 174, бананы 137, картофель 114, маниок 96.

Животноводство обеспечивает ок. 10% ВВП и ок. 7% поступлений от экспорта. М. занимает 1-е место по общему поголовью скота и потреблению мяса на душу населения среди стран Зап. Африки. Поголовье (тыс., 2007): коз 9667, овец 8870, крупного рогатого скота 7843, ослов 1617, верблюдов 960. Развито кочевое, полукочевое (на севере страны) и отгонно-пастбищное (в сахельской зоне) животноводство. Распространяется разведение тяглового скота в традиц. земледельч. районах; молочное животноводство – в пригородных зонах.

Рыболовство обеспечивает 1,5% ВВП. Осн. улов (ок. 100 тыс. т, 2000-е гг.) приходится на внутр. дельту р. Нигер и озёрную зону (близ ср. течения Нигера у г. Томбукту). Гл. порт и центр торговли рыбой – Мопти; др. центры рыболовства – Дире, Диоро, Диафарабе, Сегу, Гао.

Леса занимают менее 1% территории страны. Заготовки древесины (ок. 5 млн. м3 в год, нач. 21 в.) ведутся гл. обр. для произ-ва древесного угля. Потребности в деловой древесине обеспечиваются за счёт импорта из Кот-д’Ивуара.

Сфера услуг

Представлена оптовой и розничной торговлей, адм. и финансовыми услугами, туризмом. В сфере финансовых услуг доминируют гос. и смешанные частно-государственные предприятия (Banque de Développement du Mali SA, Banque Malienne de Crédits et Dé- pôts, Banque Internationale pour le Mali SA, Banque Nationale de Développement Agricole, Banque Commerciale du Sahel SA); крупнейший частный банк – отделение Bank of Africa в М. Крупнейшая телекоммуникац. компания – «Société des Télécommunications du Mali». М. посещают ок. 100 тыс. туристов ежегодно.

Транспорт

Осн. виды транспорта – автомобильный, ж.-д., внутр. водный. Общая протяжённость железных дорог 593 км [2008, малийский участок ж. д. Дакар (Сенегал) – Куликоро], ежегодно по ним перевозится ок. 800 тыс. пассажиров и 500–550 тыс. т грузов (нач. 21 в.). Общая протяжённость автодорог 18,7 тыс. км (2004), из них с твёрдым покрытием 3,4 тыс. км. Наибольшая плотность автодорожной сети – в районе Бамако. Через М. проходят Транссахарская и Транссахельская магистрали. Речные перевозки осуществляются по р. Нигер (Бамако – Канкан, Гвинея; Куликоро – Ансонго), а также по р. Сенегал (Каес – Сен-Луи, Сенегал). Гл. порт – Куликоро, среди др. – Мопти, Маркала, Сегу, Гао. Междунар. аэропорты – Бамако и Гао.

Внешняя торговля

М. имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. Стоимость товарного экспорта 536 млн. долл., импорта – 773 млн. долл. (2008). Осн. статьи экспорта: золото, хлопчатник, живой скот, арахис. Гл. импортёры товаров из М. (2009): КНР 14,6%, Таиланд 8,3%, Пакистан 6,7%, Марокко 6,5%, Буркина-Фасо 4,7%, Франция 4,6%. Важнейшие статьи импорта: нефтепродукты, машины и оборудование, строит. материалы, продовольствие. Осн. поставщики товаров (2009): Сенегал 12,2%, Франция 11,6%, Кот-д’Ивуар 10,0%, КНР 5,9%.

Вооружённые силы

Вооруж. силы (ВС) М. насчитывают ок. 7,4 тыс. чел. (2009) и состоят из Сухопутных войск (СВ), в которые входят подразделения ВВС и ВМС. Кроме того, имеются военизир. формирования – воен. жандармерия (1,8 тыс. чел.), республиканская гвардия (2 тыс. чел.), нац. полиция (1 тыс. чел.) и милиция (3 тыс. чел.). Воен. годовой бюджет 157 млн. долл. (2007, оценка).

Главнокомандующим ВС является глава гос-ва – президент. Оперативное руководство возложено на нач. штаба ВС.

СВ (св. 7,3 тыс. чел.) организационно сведены в отд. батальоны (4 пех., 1 «коммандос», 1 парашютно-десантный и 1 инж.), 2 арт. дивизиона, 2 зенитные арт. и 1 зенитную ракетную батареи. Кроме того, в состав СВ входят истребит., вертолётная и учебная авиац. эскадрильи, а также полк воен.-транспортной авиации (всего 400 чел.). На вооружении СВ находятся ок. 50 танков (в т. ч. 18 лёгких), 20 БРМ, ок. 50 БТР и подобных им бронемашин, ок. 20 орудий полевой артиллерии, 2 РСЗО, св. 30 миномётов, 12 ПЗРК, 12 зенитных арт. установок; 11 боевых, 5 транспортных и 13 учебно-тренировочных самолётов и 4 вертолёта; 3 речных патрульных катера. Вооружение и воен. техника иностр. производства.

Комплектование ВС осуществляется частично по призыву (срок службы 24 мес) и по контракту. Мобилизац. ресурсы составляют 2,4 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 1,4 млн. чел.

С 1995 Франция осуществляет программу «Усиление возможностей афр. стран по поддержанию мира», к реализации которой наряду с др. гос-вами подключилась М., но периодич. обострения внутриполитич. борьбы и межконфессиональных противоречий отрицательно влияют на строительство ВС.

Здравоохранение

В М. на 100 тыс. жит. приходится 8 врачей, 49 лиц ср. мед. персонала, 4 акушерки, 3 фармацевта, ок. 10 стоматологов (2004). Общие расходы на здравоохранение составляют 6% ВВП (бюджетное финансирование – 50,6%, частный сектор – 49,4%) (2005). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют: Конституция (1992), Кодекс о защите ребёнка (2002), закон о профилактике и лечении СПИДа (2006). Система здравоохранения включает гос. и частный секторы. Большинство видов мед. помощи оказывают в гос. секторе (в т. ч. 3 больницы). Частная мед. практика развита слабо. Доступность мед. помощи, включая лекарственное обеспечение, низкая. Наиболее распространённые инфекции – бактериальная и амёбная дизентерия, гепатит А, тиф, малярия, шистосомозы, ришта, онхоцеркоз, менингит (2009). Осн. причины смерти: туберкулёз, болезни лёгких, дизентерия, малярия, СПИД, недостаточность питания, сердечно-сосудистые болезни (2006). Зоны отдыха: Мопти, Сегу, Томбукту и др.

Спорт

В нач. 1960-х гг. создано Мин-во молодёжи и спорта, в 1966 начал работать спортивный центр (построен с помощью СССР) с ареной на 25 тыс. мест, бассейном, разл. площадками для игровых видов спорта.

Нац. олимпийский к-т основан в 1962, признан МОК в 1963. Спортсмены М. принимали участие в 11 Олимпиадах (в 1964–72; 1980–2008), призовых мест не завоёвано. Один из самых популярных видов спорта – футбол. Футбольная федерация основана в 1960, с 1962 – в ФИФА. Сборная команда М. по футболу в 1972 выходила в финал Кубка Африки, в 2002 и 2004 – в полуфинал. В финал Лиги чемпионов Африки выходили сильнейшие футбольные клубы М. – «Стад Мальен» (1964) и «Реал Бамако» (1966). Футболисты сборной М. играют в лучших европ. клубах (на 1.1.2011): М. Диарра («Реал», Мадрид), Ф. Кануте («Севилья»), С. Кейта («Барселона»), М. Сиссоко («Ювентус», Турин) и др. За рос. клубы «Локомотив» Москва (2006–09) и «Кубань» (2009) выступал Д. Траоре.

Мужская сборная М. по шахматам с 1984 (Салоники) участвует во Всемирных шахматных олимпиадах. Среди др. видов спорта в М. пользуются популярностью бокс, дзюдо, лёгкая и тяжёлая атлетика, волейбол, баскетбол и др.

Образование. Учреждения науки и культуры

Управление учебными заведениями осуществляют Мин-во базового образования, грамотности и нац. языков и Мин-во среднего и высшего образования и науч. исследований. Система образования включает: дошкольное воспитание (развито слабо), обязательное бесплатное 9-летнее образование детей в возрасте 7–16 лет (6-летнее начальное, 3-летнее неполное среднее), 3-летнее полное среднее образование (лицей), высшее образование. Действуют также 2-, 3- и 4-летние проф.-технич. средние учебные заведения. Дошкольным воспитанием охвачено лишь 4% детей, начальным обучением – 72%, средним – 29% (2008). Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 26,2% (2006, данные Ин-та статистики ЮНЕСКО). Ун-т Мали (1993), гл. науч. учреждения, библиотеки и музеи находятся в Бамако. Крупные библиотеки действуют также в г. Томбукту – центре исламского просвещения, в т. ч. б-ка Ин-та Ахмеда Бабы (1970) и б-ка медресе Санкоре (их общий фонд св. 20 тыс. манускриптов).

Средства массовой информации

Издаются на франц. яз. (все – в г. Бамако): правительств. вестник «Journal officiel de la République du Mali», ежедневные газеты «L’Essor» (с 1949; тираж 3,5 тыс. экз.), «Les Échos» (с 1989), «Le Républicain» (с 1992), «L’Aurore» (c 1990; 3 тыс. экз.); на языке бамбара – ежемесячная газ. «Kibaru» (с 1972; 5 тыс. экз.) и др. Радио с 1957, телевидение с 1983. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют «L’Office de radiodiffusion Télévision du Mali» (ORTM; основана в 1957, совр. назв. с 1992), «Radio Bamakan», «Radio Benkan» и др. Нац. информац. агентство – Agence malienne de presse et de publicité (AMAP; основано в 1977).

Литература

Письменной лит-ре М. предшествовала традиция устного творчества народностей бамбара, малинке, сенуфо, фульбе. В 11–19 вв. на территории М. развивалась лит-ра на араб. яз., представленная историч. хрониками 16–17 вв. (Махмуд Кати, ас-Сади и др.), религ. сочинениями.

Совр. лит-ра М. формировалась с сер. 20 в. на франц. яз. В произведениях И. М. Уана (романы «Фадимата, принцесса пустыни», 1955, «Дочери царицы Клеопатры», 1961, и др.) и Ф. Д. Сиссоко (серия очерков «Наброски и портреты», 1953; поэтич. сб. «Хармакис», 1955; роман «Страсть Джене», 1956) отражено представление о благотворной цивилизаторской миссии европейцев. Стремление к обретению нац. независимости, патриотич. пафос, внимание к актуальным социальным проблемам присущи поздним произведениям Ф. Д. Сиссоко (роман «Красная саванна», 1962), творчеству С. Бадиана (повесть «В грозу», 1957; роман «Кровоточащие маски», 1976; драма «Смерть Чаки», 1962, и др.), И. Б. Траоре (роман «Тень прошлого», 1964), а также выходца из Кот-д’Ивуара С. Дембеле (роман «Бесполезные», 1960). Воздействием европ. лит. традиций отмечено творчество Я. Уологема (роман в духе экзистенциализма «Долг насилия», 1968), имевшее большой резонанс за пределами Африки. Просветит. пафос отличает прозу и публицистику Й. Диаките (роман «Дружеская рука», 1969), М. Голого (роман «Спасшийся от алкоголя», 1963), П. Кулибали (роман «Тревоги старого мира», 1980) и др. Фольклорное начало претворено в прозе А. Х. Ба (плутовской роман «Странная судьба Вангрэна», 1973), получившего также известность благодаря своим этнографич. исследованиям и публицистике. В поэзии доминировали патриотич. мотивы: поэтич. сб-ки «Рождение Мали» Г. Диавары (1965), «Африканский торнадо» М. Голого (1966), «Пусть вернётся роса» А. Кунты (1976) и др.; тонкий лиризм отличает поэтич. сб. «Прилив чувств» С. Сиссоко (1967). Популярностью пользуются лит. обработки нар. песен и сказок: сб. «Местные рассказы и сказки» И. Б. Траоре (1970), сб. «Жанжон и другие песни Мали» М. М. Диабате (1970) и др. А. Каба, М. М. Диабате, Г. Диавара и др. выступают с пьесами для театра преим. социальной и гражд. тематики. Просветит. направленность характерна для повести «Наисса» Я. Сангаре (1972), романов М. М. Диабате. Повышенное внимание к социальной тематике, психологизм присущи повести «Золотой нож» С. Диарры (1976), романам М. Конате («Подушная подать», 1981), М. А. Диарры («Сахель. Кровавая засуха», 1981), М. С. Кейта («Лучник Бассари», 1984). Размышления о положении Африки в совр. мире доминируют в малийской прозе кон. 20 – нач. 21 вв.: А. Ба Конаре, А. Фофана (повесть «Свадьба», 1994, и др.), А. Мади Диалло (роман «Кути, память крови», 2002), Ф. Т. Тембли (роман «Судьба», 2002), Ф. Ф. Сидибе (роман «Африканский сезон», 2006) и др.

Архитектура и изобразительное искусство

Древнейшие памятники иск-ва М. относятся к эпохе неолита: наскальные росписи в Бандиагаре; выполненные красной краской рисунки в гротах в районе Бамако со сценами охоты, войны, танцев; менгиры в Тондидару близ Ниафунке; глиняные и каменные фигурки в районе Мопти. В Бандиагаре сохранились некрополи с башневидными круглыми и квадратными в плане усыпальницами.

В средние века в гос-вах, существовавших на территории М., развивалось градостроительство: города (Дженне, 11 в.; Томбукту, основан в 1100; Гао, 15 в., и др.) обычно имели неправильную сеть улиц, были укреплены глиняными зубчатыми стенами (частично сохранились в Сикасо, близ Бугуни). Жилые 1–2-этажные дома «суданского стиля», в осн. прямоугольные в плане, возводились из глины или банко (адобы); плоское земляное покрытие настилалось по балкам, стены укреплялись мощными тягами или делились на кессоны, образующие внешний каркас здания, фасады завершались округлыми зубцами или миниатюрными башенками. Обществ. здания с вертикальными тягами на стенах по архитектуре часто были сходны с жилыми домами (дворец в Томбукту, 14 в.). Возводились мечети: в Мопти, в Дженне (14 в.; разрушена в 1830, реконструирована в 1906–07 арх. И. Траоре; вост. фасад украшен 3 пирамидальными минаретами; стала образцом для более поздних мечетей) и др. Со времён колонизации (кон. 19 в.) в городах появились здания европ. типа – соборы, адм. здания, особняки; строились также глинобитные жилые дома. Франц. архитекторы создали т. н. неосуданский стиль, впервые использованный в форте Сегу (19 в., арх. Л. Ундерберг; не сохр.), а позднее – в адм. зданиях в Сегу (муниципалитет, 1970) и др. С 1950-х гг. в крупных городах проектируются здания с применением совр. строит. материалов; также используются необожжённый кирпич и бетон (комплекс мед. клиники в Мопти, 1974, арх. А. Раверо; планировка традиц. деревни с включением 1–2-этажных секций). В архитектуре традиц. жилищ преобладают круглые в плане дома, с конич. низко свисающей крышей; у догонов – прямоугольные с плоской крышей.

После провозглашения независимости формируется проф. изобразит. иск-во (художники М. К. Соме, Б. Кейта, И. Диабате, М. Хайдар, А. Конэт). Также существует живопись в наивных формах, используемая при оформлении рекламных вывесок (работы С. Синаба и др.). В 1979 образовалась творч. группа художников «Боголан» (Б. Думбия, Н. Тьям и др.), которые создают декоративные символич. картины-ковры на спец. ткани, окрашенной в глиняном растворе с добавлением трав.

Развито традиц. иск-во скульптуры, продолжаемое совр. мастерами: терракотовые фигурки, резьба по дереву (маски, фигурки людей и животных, орнамент на табуретах, дверях, тарелках, гребнях и т. д.). Маски используются также в театральных представлениях (котеба), посвящённых сбору урожая. Распространены литьё из меди, изготовление изделий из кожи змей и крокодилов (сумки, ремни), керамич. посуды, тканей с геометрич. орнаментом.

Музыка

Для традиц. муз. культуры М., как и всей Зап. Африки, характерно иск-во гриотов – дьели (у народов манден), джааре (у сонинке), гало (у фульбе) и др., исполняющих сольные эпич. песни с инструментальным сопровождением. В эпич. сказании о Сундьяте Кейта, создателе ср.-век. гос-ва М. (1-я пол. 13 в.), повествуется о Балла Фассеке – первом дьели, основателе рода проф. музыкантов Куяте. Типичные муз. инструменты гриотов – арфолютня кора, лютня нгони (с лодкообразным корпусом), ксилофон бала. Распространена танцевальная музыка в исполнении барабанных ансамблей; используются барабаны дундун (большой двухсторонний), тама (в форме песочных часов) и др. В совр. муз. практике народов М. сохранились также архаич. инструменты: музыкальные луки, арфы, водяной барабан джидунун. Некоторые формы музицирования разделяются по гендерному признаку; напр., лютня имзад у туарегов – женский инструмент.

С 15 в. началось распространение в М. зап.-европ. культуры – португ., затем франц. и испанской. Сведения о музыке М. содержатся в европ. источниках 16–18 вв. Традиц. музыка изучается с кон. 19 в. С завоеванием независимости в 1960 в М. стали развиваться новые формы традиц. и популярной музыки, под руководством гос-ва организованы региональные оркестры, принимавшие участие в фестивалях нац. музыки. Результатом контактов традиц. и европ. культур стали смешанные виды музыки и популярная музыка зап. образца. В 1970-х гг. в М. появились эстрадные оркестры зап. типа, в которые вошли саксофоны, трубы, электрогитары, клавишные инструменты, наборы барабанов лат.-амер. происхождения. Междунар. признание получили: певцы – Фанта Дамба, Фанта Саско, исполнитель на лютне нгони и певец Базумана Сиссоко (1970-е гг.); инструменталисты – Салиф Кейта, Али Фарка Туре, Тумани Диабате, певицы – Уму Сангаре, Нахава Думбиа и Сали Сидибе (1980-е гг.). В кон. 20 в. наметились новые тенденции в развитии муз. культуры М.; напр., совр. дьели исполняют традиц. и популярный репертуар, сопровождая пение виртуозной игрой на гитаре. С 1991 изучение традиц. музыки ведётся в Нац. музее в Бамако.

Театр и танец

Драматич. традиции М. восходят к доисламскому периоду истории Зап. Судана, когда при дворах правителей давались представления (танцы в масках, песни, бытовые сценки). Театральность всегда была свойственна и иск-ву гриотов. У бамбара сохранилась старинная форма нар. театра котеба (от «коте» – «улитка» и «общество», и «ба» – «большая»), развившаяся из религ. театрализованных действ. Доступные поначалу лишь посвящённым, эти действа со временем превратились в нар. празднества, связанные с началом полевых работ, сбора урожая, обрядами обрезания, свадеб или похорон. Представления котеба начинаются с группового танца, в процессе которого участники выстраиваются концентрич. кругами, символизирующими структуру человеческого общества. Солисты демонстрируют вокальное и хореографич. иск-во, после чего начинается драматич. часть (ньоголон или котетлон) – серия импровизированных сатирич. сценок, высмеивающих разл. пороки. Театр котеба, выражавший взгляды и мораль старой афр. деревни, в 1930–1940-х гг. стал популярен и в Бамако, где группы актёров выступали на улицах. Среди действующих лиц – простодушный земледелец и его верная жена, скупой хозяин и ленивый слуга, ловкий певец-гриот, лжесвятой паломник (марабут), хвастливый и трусливый охотник. В сер. 1970-х гг. возникла идея перенесения котеба на проф. сцену, чему способствовала деятельность выпускников драматич. отделения Нац. ин-та искусств (основан в 1964 в Бамако). Они поставили спектакли «Коте-1» (1978) и «Коте-2» (1980), имевшие широкий резонанс не только в М., но и на фестивалях в Монако (1981) и Тунисе (1983). В кон. 20 в. театр котеба постепенно терял популярность, уступив место т. н. полезному театру, сохраняющему традиции ньоголон. Малоизвестные в городах, представления проходят перед деревенскими жителями, в осн. на яз. бамбара, и включают скетчи и поучит. смешные сценки на злободневные темы. Сохранился также традиц. кукольный театр соголон, который возник у рыбаков бозо и сомоно и крестьян бамбара, живущих по берегам р. Нигер. Юмористич. спектакли дают по праздникам или для почётных гостей.

Большое влияние на пробуждение интереса малийцев к европ. театральному иск-ву оказали сценич. опыты западносуданских студентов Педагогич. ин-та им. У. Понти в Дакаре (Сенегал), ставивших спектакли на франц. яз. Вернувшись на родину, выпускники института возобновили эти постановки, заложив основу нового афр. театра и способствуя созданию мн. любит. коллективов. Дальнейшее развитие театр на франц. яз. получил в 1990-х гг., когда появились новые труппы. Среди наиболее известных: «Абубакари-2», «Вельтер» и «Конвержанс» (все – в Бамако). В отличие от «полезного театра», они ставят эстетские спектакли для узкого круга, представления дают гл. обр. во Франц. культурном центре. В драматич. жанрах работали малийские писатели С. Бадиан, А. Каба, А. Х. Ба, М. М. Диабате. С 2007 особым успехом пользуется комедия Ж. Л. Саго-Дювору «Юг-Север, котеба кварталов», сатирически изображающая проблемы в отношениях между метрополией и её бывшими колониями.

В 1940-х гг. хореограф Мамаду Бадиана Куйате создал в Бамако фольклорную балетную группу «Триумфальное общество Багададжи», в 1956 – хореографич. коллектив «Молодёжь тамтамов», в 1960 – фольклорный ансамбль Нац. труппа балета. В 1969 в Бамако возникла Компания нац. театра, объединившая драматич. труппу, инструментально-вокальный ансамбль, Нац. труппу балета и труппу традиц. кукольного театра.

Кино

Первый фильм на территории М. снят в 1938 (франц. документальный ф. «В стране догонов»). В 1960 нидерл. реж. Й. Ивенс снял короткометражный ф. «Завтра в Нангиле» (пр. Мкф в Москве). В 1961 образована Нац. служба кинематографии М., приступившая к систематич. выпуску хроникально-документальных фильмов. В 1963 при Мин-ве информации (при технич. поддержке Югославии) был создан кинематографич. отдел, где снимались информац. фильмы. В 1977 отдел был преобразован в Нац. центр кинопроизводства для съёмок кинохроники, документальных, игровых и рекламных фильмов. В 1971 первый малийский выпускник моск. ВГИКа Дж. Куйате поставил ф. «Возвращение Тьемана», в 1976 – фильм об апартхейде «Чёрное знамя на юге колыбели». Среди др. фильмов сер. 1970-х – нач. 1980-х гг.: «Урок» (1974) и «Между водой и огнём» (1976) А. Каба, «Судьба» (1977) и «Узник» (1978) Д. С. Кулибали, «Всё кончено» К. Дьенте (1982). Нац. малийские традиции отражены в работах И. Ф. Траоре: «Первый свет надежды» (1979, документальный), «Все мы виновны» (1980) и «Дуэль в скалах» (1985). Один из крупнейших малийских кинорежиссёров С. Сиссе дебютировал игровым полнометражным ф. «Дочь» (1974). Среди др. его фильмов, получивших широкое признание: «Труд» (1978, гл. пр. Всеафриканского Мкф в Уагадугу), «Ветер» (1982, гл. пр. Всеафриканского Мкф в Уагадугу), «Свет» (1987, пр. Мкф в Канне), «Время» (1995). Ш. У. Сиссоко, изучавший теорию и практику кино во Франции в Нац. школе Л. Люмьера, создал красочные, богатые нац. символикой фильмы «Нийамантон» (1986), «Финзан» (1989), «Джимба» (1995, пр. Мкф в Локарно), «Книга Бытия» (1999, пр. Всеафриканского Мкф в Уагадугу), «Бату» (2000, пр. Всеафриканского Мкф в Уагадугу). Междунар. известность получили также игровые фильмы А. Аскофаре («Фараве, мать песков», 1997) и А. Сиссако («Жизнь на земле», 1998; «Бамако», 2006; «Сон Тиайе», 2008).