Спирты

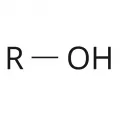

Спирты́ (от лат. spiritus – дух, душа) (алкоголи), органические соединения, содержащие в молекуле одну или несколько гидроксильных OH-групп у насыщенных атомов углерода. Спирты (а также енолы и фенолы) относятся к гидроксисоединениям – гидроксильным производным углеводородов. Многие спирты имеют тривиальные названия; например, метанол – древесный спирт, этанол – винный спирт, 3-гексенол – спирт листьев.

Классификация

По количеству ОН-групп различают одноатомные спирты (термин «алкоголи» иногда относят только к одноатомным спиртам) и многоатомные спирты. В зависимости от числа заместителей у углеродного атома, соединённого с ОН-группой, спирты могут быть первичными (RCH2OH), вторичными (RR'CHOH) и третичными (RR'R''СОН) (R, R', R'' – органические радикалы). По насыщенности углеводородного заместителя спирты подразделяют на насыщенные (например, пропиловый спирт) и ненасыщенные (аллиловый спирт). Различают спирты алифатических (бутанолы), алициклических (циклогексанол), ароматических (бензиловый спирт) и гетероциклических (фурфуриловый спирт) рядов. Спирты могут содержать различные функциональные группы, в том числе –NH2 (аминоспирты), –СНО и –СО (гидроксиальдегиды и гидроксикетоны), –СООН (гидроксикислоты), –CN (гидроксинитрилы).

Распространённость в природе

В природе спирты встречаются в виде сложных эфиров (жиры, воски, эфирные масла) и в свободном состоянии. Так, бензиловый спирт содержится в жасминном масле, фенетиловый спирт – в розовом масле, борнеол – в эфирном масле борнеокамфорного дерева, ментол – в эфирном масле мяты и герани; глицерин – основа природных триглицеридов и фосфолипидов. В животном и растительном мире распространены конденсированные тетрациклические спирты, обладающие высокой биологической активностью и входящие в класс стероидов (например, ситостерин и холестерин); отдельную группу стероидов составляют жёлчные многоатомные спирты, находящиеся в жёлчи животных и человека (буфол, холестантетрол, миксинол и др.). В растениях встречаются разнообразные многоатомные спирты, производные углеводов (например, сорбит содержится в ягодах вишни и рябины, маннит – в соке ясеня). Некоторые витамины относятся к классу спиртов; например, витамин А (ретинол), витамин D.

Физико-химические свойства

Спирты – бесцветные жидкости или твёрдые вещества, хорошо растворяются во многих органических растворителях. Низшие алифатические спирты растворяются в воде; высшие спирты плохо растворяются в воде. Низшие алифатические спирты, имеющие 1–3 атома углерода, обладают характерным алкогольным запахом, бутанолы и пентанолы (С4–С5) имеют удушливый (сивушный) запах, высшие алифатические спирты – без запаха, арилалифатические спирты и терпеноиды, содержащие ОН-группу, имеют фруктово-цветочный запах. Из-за способности ОН-групп к образованию водородных связей спирты имеют относительно высокие значения температуры кипения.

Большинство реакций спиртов протекает с разрывом связи О−H или С−О. Первичные и вторичные спирты легко окисляются. Так, при действии окислителей (Na2Cr2O7, KMnO4 и др.) первичные спирты превращаются в альдегиды и далее в карбоновые кислоты, вторичные спирты – в кетоны. Третичные спирты устойчивы к окислению в нейтральных и щелочных средах, в кислой среде происходит отщепление воды и расщепление углеродного скелета с образованием кетонов или кислот с меньшим числом атомов углерода. В промышленности часто применяют каталитическое окисление спиртов кислородом воздуха для получения, например, формальдегида из метанола, ацетальдегида и уксусной кислоты из этанола. Под действием водоотнимающих средств (например, концентрированной серной кислоты H2SO4) при 160–180 °С протекает реакция дегидратации с образованием алкенов, при 130–140 °С и избытке спирта – межмолекулярная реакция дегидратации с образованием простых эфиров. Со щелочными, щёлочноземельными и другими металлами спирты образуют алкоголяты; щелочные металлы с низшими спиртами реагируют бурно, с воспламенением и взрывом. При взаимодействии спиртов с минеральными или карбоновыми кислотами образуются сложные эфиры; реакцию проводят в избытке спирта в присутствии катализаторов (НСl, BF3, H2SO4), одновременно удаляя воду. К сложным эфирам приводят также реакции спиртов с ангидридами, хлорангидридами, нитрилами, кетенами. При взаимодействии спиртов с НСl, SOCl2, PCl3 происходит обмен ОН-группы на атом Сl (легче всего для третичных спиртов). Восстановление спиртов приводит к углеводородам, действие NH3 – к аминам (реакцию используют в промышленности для получения низших алифатических аминов).

Низшие одноатомные насыщенные спирты токсичны, обладают наркотическим действием, сначала возбуждают, затем резко угнетают центральную нервную систему; приводят к тяжёлому поражению органов. Так, изопропиловый спирт по своему токсическому воздействию напоминает этанол, в высокой концентрации (около 3–4 г/кг массы тела) приводит к коме, конвульсиям и летальному исходу. Среди спиртов наибольшим токсическим действием обладает метанол (смертельная доза 0,3–0,5 г/кг), окисляющийся в организме до формальдегида и муравьиной кислоты. Многоатомные спирты менее токсичны, но проявляют слабительный эффект. Исключение – этиленгликоль (смертельная доза около 1,5 г/кг), образующий в организме щавелевую кислоту.

Получение

Получают спирты гидратацией алкенов в присутствии H2SO4 или Н3РО4 (в основном алканолы С2–С4); каталитическим присоединением к алкенам СО и H2 (гидроформилированием) при 150 °C и давлении 20 МПа (в основном алканолы С2–С20); каталитическим гидрированием СО при температуре 300–400 °C и давлении 25–45 МПа (наряду с СН3ОН, образуются примеси С3–С14); гидролизом галогенсодержащих соединений; взаимодействием карбонильных соединений с реактивами Гриньяра; ферментативным брожением сахаров и др.

Применение

Применяют спирты в синтезе формальдегида, ацетальдегида, ацетона, уксусной кислоты, диэтилового эфира, сложных эфиров карбоновых кислот, в производстве красителей, синтетических волокон, душистых веществ, лекарственных препаратов, моющих средств, пластификаторов и мономеров, в пищевой промышленности. Спирты используют как растворители, поверхностно-активные вещества, в качестве моторного топлива. Наибольшее значение имеют метиловый, этиловый, аллиловый, бензиловый, изопропиловый спирты, а также глицерин, гликоли, ксилит, сорбит, пентанолы и высшие жирные спирты.

Применение в медицине и фармации

Наиболее широко в медицине применяется этиловый спирт (медицинский). Из других спиртов в медицине используют пропиленгликоль, глицерин, сорбит, изопропиловый и поливиниловый спирты. Они являются важными вспомогательными веществами при изготовлении различных лекарственных форм и применяются для их стабилизации и улучшения эффективности лекарственных препаратов.

Так, смесь изопропилового и этилового спиртов применяется при изготовлении гелей в качестве стабилизатора и консерванта. Пропиленгликоль используют при производстве линиментов в качестве стабилизатора влажности и для улучшения всасывания лекарственного вещества, а глицерин так же, как сорбит, предупреждают высыхание мазей и существенно облегчают абсорбцию. Поливиниловый спирт применяют в составе различных антисептиков, он смягчает их деструктивное действие на ткани организма.