ИВА́НОВСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

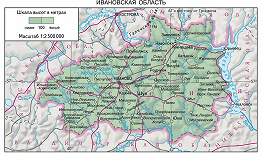

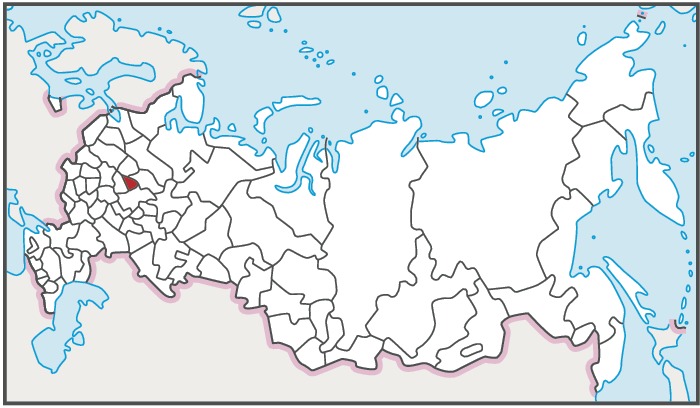

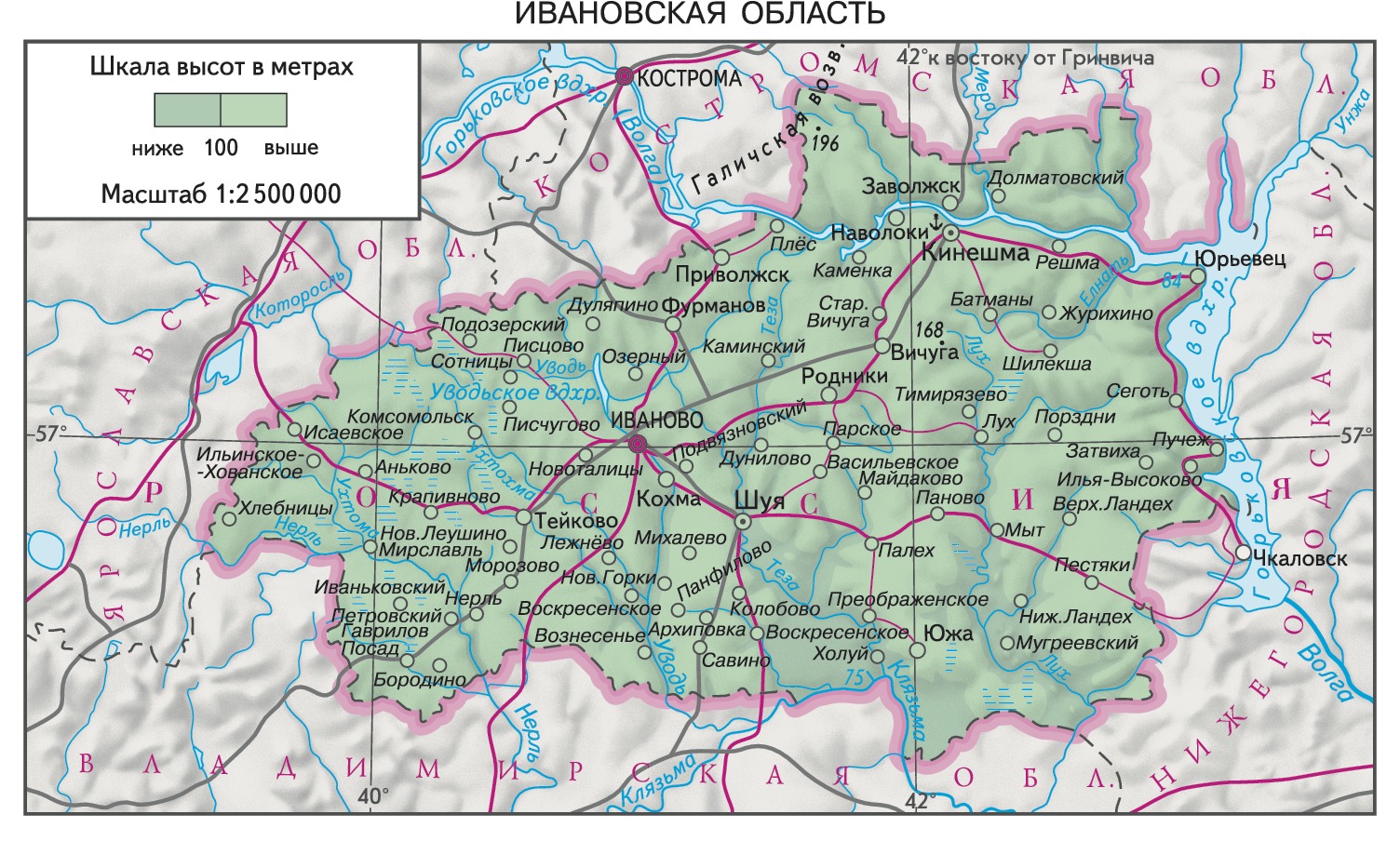

ИВА́НОВСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена в центре Европ. части России. Входит в Центр. федеральный округ. Пл. 21,4 тыс. км2. Нас. 1087,9 тыс. чел. (2007; 1288 тыс. чел. в 1959; 1297 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Иваново. Адм.-терр. деление: 21 район, 17 городов, 14 посёлков гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти определяется Конституцией РФ, Уставом (Основным законом) Ивановской области (1996), законами области. Гос. власть осуществляют Ивановская областная дума, правительство, губернатор, иные гос. органы, образуемые в соответствии с Уставом и законами И. о. Ивановская областная дума (до 2006 Законодат. собрание) – законодат. и представит. орган гос. власти. Состоит из 48 депутатов, избираемых на 5 лет (половина – по единому областному избират. округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избират. объединениями, половина – по одномандатным избират. округам). Число депутатов, работающих на проф. постоянной основе, устанавливается законом области. Правительство области – высший исполнит. орган гос. власти, возглавляющий систему исполнит. органов гос. власти И. о. Руководит работой правительства губернатор – высшее должностное лицо И. о., наделяемое полномочиями Ивановской областной думой по представлению Президента РФ.

Природа

Рельеф. И. о. расположена в центр. части Восточно-Европейской равнины. В рельефе преобладают низменные волнистые и слабовсхолмлённые равнины. В сев.-зап. части протягивается Ростовско-Плёсская, или Галичско-Плёсская, моренная гряда области московского оледенения (выс. до 168 м), образованная группами невысоких плосковершинных холмов с пологими склонами. К югу и юго-востоку от моренной гряды поверхность постепенно понижается и в центр. части переходит в пологоволнистую равнину (выс. от 150 м на севере до 70 м на юге). На крайнем юго-востоке И. о., на левобережье р. Клязьма, расположена плоская песчаная Балахнинская низменность (выс. 75–85 м). Юго-зап. часть области занимает Владимирское ополье – возвышенная волнисто-увалистая равнина, сложенная лёссовидными суглинками и расчленённая овражно-балочной сетью. На крайнем севере И. о. (левобережье Волги) – низменная пологоволнистая заболоченная Унженская низменность.

Геологическое строение и полезные ископаемые. И. о. расположена в вост. части Московской синеклизы Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы. На территории области повсеместно распространены четвертичные ледниковые, водно-ледниковые, эолово-делювиальные, озёрно-речные и болотные отложения, перекрывающие более древние пермские, мезозойские и неогеновые отложения платформенного чехла. Известны месторождения фосфоритов, а также стекольных песков, природных строит. материалов (глины, пески и др.). Значительны запасы торфа и сапропеля.

Климат. Природные условия благоприятны для жизни населения. Климат умеренно континентальный, с умеренно холодной многоснежной зимой и тёплым летом. Ср. темп-ры января от –11,5 до –12,0 °C, июля – от 17,5 до 18,7 °C. Территория области характеризуется оптимальным увлажнением: осадков в год 540–615 мм. Ок. 3/4 годового количества осадков выпадает в тёплый период. Ежегодно на территории И. о. наблюдаются слабые суховейные явления. Продолжительность вегетационного периода 162–169 дней.

Внутренние воды. В И. о. насчитывается 50 рек длиной св. 25 км. Ростовско-Плёсская гряда является водоразделом бассейнов Волги и Клязьмы. Б. ч. территории принадлежит бассейну р. Клязьма, осн. реки – Уводь, Теза, Нерль, Лух и др. На р. Волга – Горьковское водохранилище (8,8 км3), в которое впадают реки Елнать, Мера и др. Для нужд питьевого водоснабжения г. Иваново создано Уводьское водохранилище (82 млн. м3).

Реки области имеют ярко выраженное высокое весеннее половодье, низкую летнюю межень, иногда прерываемую дождевыми паводками, и сравнительно низкую устойчивую зимнюю межень. На долю снегового питания приходится 70–80% годового стока рек. Много мелких озёр (ледниковых, пойменных, карстовых). Широко распространены болота (1,4 тыс. км2).

Почвы, растительный и животный мир. И. о. расположена в зонах южной тайги и смешанных лесов. В И. о. преобладают дерново-подзолистые почвы разного механич. состава. В условиях избыточного поверхностного или грунтового увлажнения формируются болотные (торфяные и торфяно-глеевые) почвы. В долинах рек Нерль, Теза и их притоков развиты аллювиальные дерновые почвы. Наиболее плодородны серые лесные почвы Владимирского ополья.

Леса занимают ок. 50% территории. На севере и северо-востоке распространены гл. обр. хвойные леса преим. из ели и сосны, имеются небольшие участки чистых лиственничных лесов. В центр. районах в составе лесов преобладают мелколиственные породы (берёза, осина, ольха). В поймах рек Клязьма и Теза сохранились небольшие дубовые рощи. Заболоченные участки речных долин заняты ольшаниками.

В И. о. насчитывается св. 50 видов млекопитающих (в т. ч. внесённые в Красную книгу РФ выхухоль русская и летучая мышь – вечерница гигантская). Среди осн. объектов охоты – белка, зайцы (беляк и русак), лось, лисица, куница. В лесах обитают пятнистый и благородный олени; на высоких берегах ручьёв можно увидеть норы барсука; по тихим и неглубоким рекам обосновались бобры. Акклиматизированы косуля, уссурийская енотовидная собака, ондатра. В составе орнитофауны 235 видов гнездящихся птиц. Наибольшее видовое разнообразие характерно для воробьинообразных, ржанкообразных и гусеобразных; 19 видов птиц внесены в Красную книгу РФ (в осн. хищные – скопа, орлан-белохвост, беркут, сапсан и др.). Из св. 40 видов рыб промысловое значение имеют лещ, плотва, щука и др.

Экологич. ситуация острая и умеренно острая, обусловленная гл. обр. пром. загрязнением атмосферы и вод, с.-х. загрязнением почв. Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников составляют 43 тыс. т, сброс загрязнённых сточных вод 20,5 млн. м3 (2003). Ок. 3/4 сброса сточных вод осуществляется в воды р. Уводь. Населённые пункты по берегам Горьковского водохранилища подвержены подтоплению.

В И. о. – один гос. природный заказник федерального значения – Клязьминский, в котором охраняется долина р. Клязьма как местообитание бобра и выхухоли; 3 заказника регионального значения, 643 памятника природы (2005).

Население

Б. ч. населения И. о. составляют русские (93,6% – 2002, перепись); среди прочих – украинцы (0,9%), татары (0,7%), белорусы (0,3%).

Характерна естеств. убыль населения (2005): смертность (22,0 на 1000 жит.) в 2,5 раза превышает рождаемость (8,7 на 1000 жит.); младенч. смертность 10,7 на 1000 живорождённых. Доля женщин 55,5%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 14,6%, старше трудоспособного возраста 24,5%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 62,1 года (мужчины – 55,1, женщины – 70,3). Миграц. отток населения (6 чел. на 10 тыс. жит.) в осн. в пределах Центр. России (ок. 59%). Ср. плотность нас. 50,7 чел./км2; в вост. районах области плотность населения ниже средней. И. о. – наиболее урбанизированный регион Центр. федерального округа: доля гор. населения св. 80% (2007; 82,3% в 1989). Крупные города (тыс. чел., 2007): Иваново (409,0), Кинешма (92,9), Шуя (59,3), Вичуга (38,8), Фурманов (37,7).

Религия

В И. о. действуют (2007): 196 приходов в 16 благочиннических округах Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии (образована в 1929) Рус. православной церкви Московского патриархата; 14 общин христиан веры евангельской – пятидесятников; 8 общин адвентистов седьмого дня; 5 общин и 1 религ. объединение евангельских христиан-баптистов; 5 общин свидетелей Иеговы; 5 общин евангельских христиан; 2 иудаистские общины; 1 приход Рус. православной старообрядч. церкви; 1 приход Римско-католич. церкви; 1 приход Новонахичеванской и Рос. епархии Арм. апостольской церкви; 1 община Новоапостольской церкви; 1 община церкви Державной иконы Божией Матери; 1 община Церкви Св. Духа; 1 мусульм. региональное религиозное объединение. Официальные социологические исследования численности и процентного соотношения верующих на территории И. о. не проводились.

Действуют 12 монастырей РПЦ Московского патриархата, древнейшими из которых являются: Макариев-Решемский мужской мон. (основан в кон. 14 в., в 1901 преобразован в женский мон., закрыт в 1927, возобновлён в 1998 как мужской мон.); Свято-Николо-Тихонов мужской мон. (основан в 1498, возобновлён в 1995); Успенский женский мон. (основан в кон. 17 в., возобновлён в 1991); Николо-Шартомский мужской мон. (известен с 15 в., возобновлён в 1990).

Исторический очерк

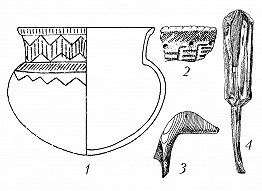

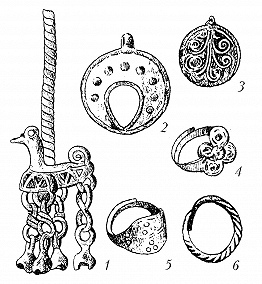

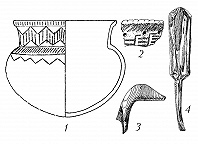

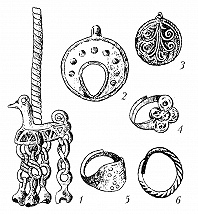

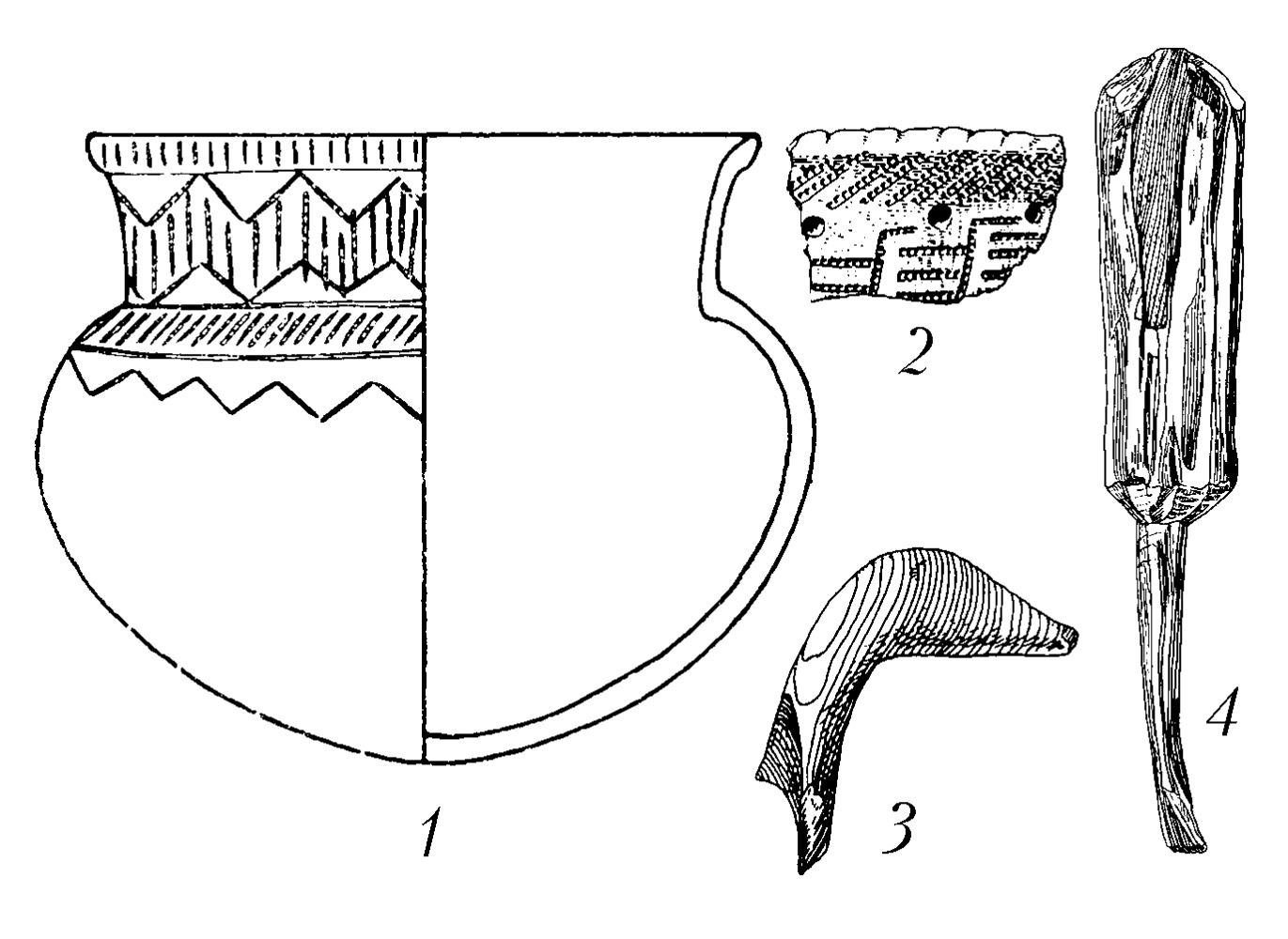

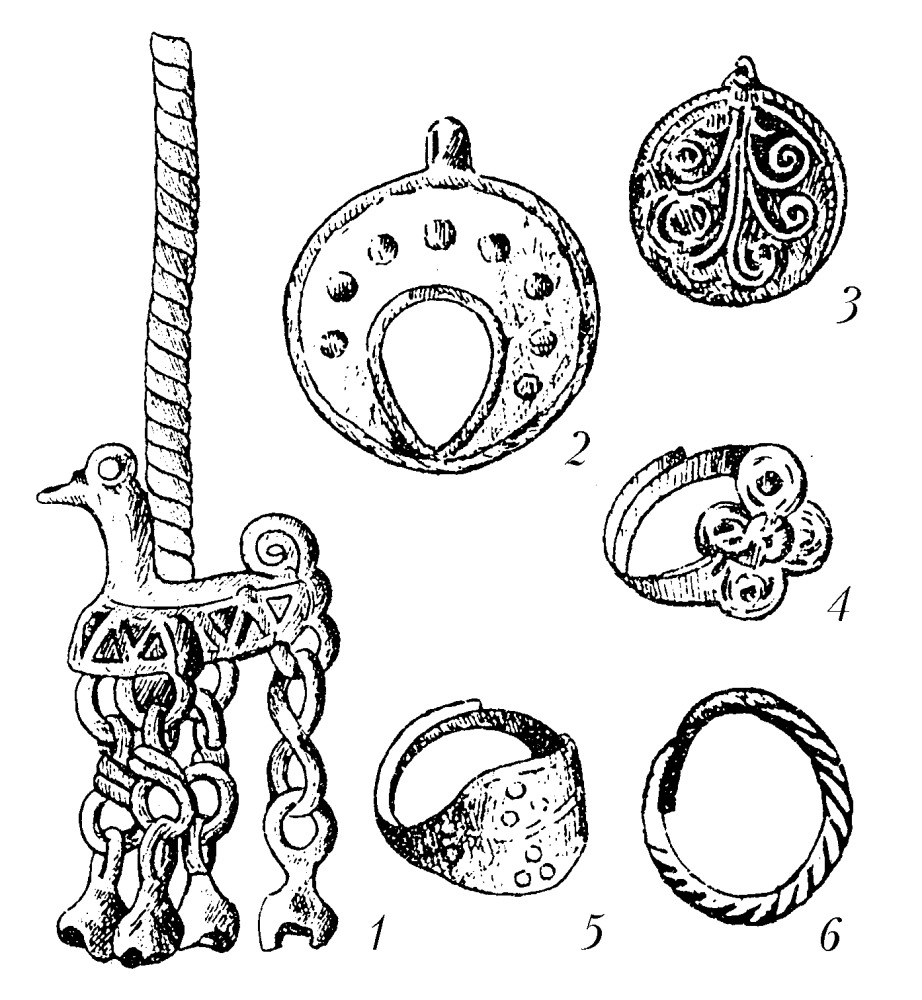

Древнейшие археологич. памятники на территории совр. И. о. относятся к мезолиту (бутовская культура) и датируются ок. 7-го тыс. до н. э., но наличие палеолитич. памятников на соседних территориях позволяет предполагать более раннее появление людей и здесь. В неолите на основе этих традиций возникла верхневолжская культура, которую сменили льяловская культура и балахнинская культура, позднее – волосовская культура. В бронзовом веке здесь распространяются пришлые фатьяновская культура, затем – абашевская культура. На основе волосовских, абашевских и фатьяновских традиций формируются т. н. фатьяноидные древности (территория И. о. входит в ареал чирковской культуры). В сер. 2-го тыс. до н. э. сюда проникают носители поздняковской культуры. В результате синтеза местных и пришлых традиций в конце бронзового века складывается текстильной керамики культура, развитие которой продолжилось в начале раннего железного века. На её основе к сер. 1-го тыс. до н. э. в Верхнем Поволжье, куда входит И. о., сложился один из вариантов дьяковской культуры. С продолжением этих традиций связывают формирование мери и муромы, памятники которых на территории И. о. относятся ко 2-й пол. 1-го – нач. 2-го тыс. н. э.

С сер. 10 в. на территории И. о. появляются славяне. Их наиболее ранние памятники известны на юго-западе И. о. и, вероятно, связаны с Суздальским опольем. Заселение Верхнего Поволжья в осн. шло из Новгородской земли, в районе Кинешмы прослежено влияние славянизированных финно-угров из бассейна р. Клязьма, на участок Юрьевец – Пучеж новое население пришло, вероятно, по Волге от Городца-Радилова. К 12–13 вв. местное население было славянизировано и его культура стала частью древнерусской. Совр. территория И. о. являлась окраиной Владимирского великого княжества, на рубеже 12–13 вв. здесь возникли древнейшие города – Плёс и Юрьевец. В 14–15 вв. Поволжье вошло в состав Московского великого княжества, в этот период возникли первые монастыри – Макариев-Решемский, Николо-Шартомский и др. В 15–16 вв. территория подвергалась казанских ханов набегам. В 1410 вел. кн. московским Василием I Дмитриевичем возобновлена крепость Плёс, восстановлен Юрьевец. К 1429 относится первое упоминание о городах Лух и Кинешма, к 1539 – о Шуе. Во время правления Ивана IV Васильевича Грозного территория И. о. вошла в опричнину. В 16 в. землями здесь владели князья Шуйские, Бельские, Мезецкие, Барятинские, в 17 в. – князья Черкасские, Пожарские, Голицыны, дворяне Пушкины (предкам А. С. Пушкина принадлежало с. Лежнёво).

Осенью 1608, в ходе Речи Посполитой интервенции начала 17 в., отряды поляков и «тушинцев» – сторонников Лжедмитрия II – захватили Гавриловскую слободу (ныне г. Гаврилов Посад), г. Плёс, с. Иваново. В февр. 1609 отряды, сформированные в Кинешме под руководством местного воеводы Ф. А. Боборыкина, нанесли полякам и «тушинцам» поражение под с. Дунилово. В мае того же года Кинешма была разорена отрядом А. И. Лисовского.

В кон. 1611 в с. Мугреево-Никольское (ныне Южский р-н И. о.), родовую вотчину кн. Д. М. Пожарского, прибыли посланцы из Нижнего Новгорода, в т. ч. К. Минин, здесь было достигнуто соглашение о том, что Пожарский возглавит Второе ополчение 1611–12. Весной 1612 жители Юрьевца и Кинешмы присоединились к ополчению, а также оказали ему помощь деньгами.

Неплодородие земель вынуждало крестьян заниматься разл. ремёслами – кузнечным, гончарным, кожевенным и овчинно-шубным промыслом. Развивалась также торговля. Осн. транспортными артериями региона являлись реки Волга, Теза, Нерль, Лух, Уводь, по которым в 17 в. осуществлялся «струговой ход». До сер. 19 в. одним из гл. портов был г. Плёс на р. Волга. Через Гавриловскую слободу, с. Лежнёво, города Шую и Лух проходила одна из важных сухопутных дорог России – Стромынский торговый тракт. После раскола в РПЦ в Поволжье возникли многочисл. поселения старообрядцев.

В соответствии с губернской реформой 1708 Шуйский и Лухский уезды вошли в состав Московской губернии, Кинешемский у. – в состав Архангелогородской губ. С нач. 18 в. развивалось текстильное произ-во, осн. сырьём для которого служил выращиваемый в крае лён. Первая текстильная мануфактура возникла в с. Кохма ок. 1720 и принадлежала голл. промышленнику Я. Тамесу. Текстильные мануфактуры были открыты также купцами Грязновыми и Талановыми в Кинешме, Холщевиковыми, Носовыми, Шиловыми, Корниловыми в Шуе, Каретниковыми в с. Тейково. На них производились льняные ткани (в т. ч. для обмундирования армии) и парусина для флота.

С 1778 сев. и вост. части совр. И. о. входили в состав Костромской губернии, юж. и зап. части – Владимирской губернии. В 1-й трети 19 в. в местной текстильной пром-сти стал использоваться амер. хлопок. Значит. часть пром. потенциала сосредоточивалась в сёлах (Бонячки, Вичуга, Наволоки, Родники, Тезино, Тейково, Середа, Южа), расположенных близ крупных фабрик, на которых трудились крестьяне.

Во 2-й пол. 19 в. были построены Шуйско-Ивановская ж. д., а также линии Александров – Иваново-Вознесенск (1872–96), Нерехта – Середа (1898), Юрьев-Польский – Тейково (1899) и др.

В этот период крупнейшими предприятиями являлись фабрики Каретниковых (Шуйский у.), Дербенёвых (Ковровский и Шуйский уезды), Красильщиковых (с. Родники Юрьевецкого у.), Коноваловых (пос. Бонячки и с. Каменка Кинешемского у.). Мн. текстильные предприятия были акционированы. Т-во мануфактур А. Каретниковой с сыновьями (основано в 1877) владело ситценабивной (открыта в 1787), бумагопрядильной (нач. 1800-х гг.) фабриками в Шуйском у., близ с. Тейково; Т-во мануфактуры братьев Г. и А. Горбуновых (1882) – мануфактурой по обработке пряжи (1826), ткацкой (1869) и прядильной (1892) фабриками близ с. Середа в Нерехтском у. (ныне Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика № 2). Т-во мануфактур Н. Т. Дербенёва сыновья (учреждено в 1887) владело ситценабивной (1837), отбельной (1892), ткацкой (1893) и прядильной (1897) фабриками, расположенными в Ковровском и Шуйском уездах. Т-ву мануфактур А. Красильщиковой с сыновьями (основано в 1894) принадлежал текстильный комплекс полного цикла: красильно-отбельная (1820), ткацкая (1860-е гг.), прядильная (1898) фабрики, в 1918 на их основе образована Родниковская мануфактура «Большевик» (с 1928 Родниковский меланжевый комбинат «Большевик»; ныне предприятие принадлежит компании «Родники-Текстиль»). Наиболее крупным было Т-во мануфактур Ивана Коновалова с сыном (устав утверждён в 1898), владевшее комплексом предприятий в фабричных пос. Бонячки и с. Каменка, в 1913 его осн. капитал составлял ок. 7 млн. руб.

В 1914 на предприятиях края насчитывалось 154,9 тыс. рабочих, в т. ч. 151,3 тыс. чел. – в текстильной отрасли. Индустрию отличала высокая концентрация произ-ва [на фабрике Красильщиковых в Родниках работали 8,2 тыс. чел., на фабрике Скворцовых в Середе – 6,5 тыс. чел., на фабрике Каретниковых в Тейкове (основана в 1787) – 6 тыс. чел.].

После Февр. революции 1917 в осн. пром. центрах были созданы Советы, во главе которых стояли большевики. В конце окт. 1917 власть перешла к ним мирным путём, т. к. меньшевики, эсеры и др. партии влиянием среди населения не пользовались. 20.6.1918 создана Иваново-Вознесенская губерния. В период Гражд. войны 1917–22 её территория не была затронута масштабными воен. столкновениями, действовали отряды «зелёных» – крестьян, недовольных сов. властью. Пром-сть губернии в 1918–20 прекратила работу, т. к. не поступало осн. сырьё – хлопок из Ср. Азии, отрезанной от РСФСР. Фабричные сёла были преобразованы в города: Середа, Тейково и Родники (1918), Вичуга, Южа и Кохма (1925) и др. Получили развитие народные промыслы: в 1934 в пос. Холуй начала работать артель художников-миниатюристов, чем было положено начало искусству холуйской миниатюры.

В 1929 территория Иваново-Вознесенской губ. в соответствии с новым районированием СССР была включена в состав образованной Ивановской промышленной области. 11.3.1936 на её территории образована самостоят. Ивановская обл. (включала 3 уезда Владимирской губ. и 7 уездов Костромской губ.). Делилась на 19 районов.

В годы индустриализации мн. предприятия реконструированы, среди них – Южская хлопчатобумажная фабрика (1850-е гг., ныне принадлежит компании «Южская прядильно-ткацкая фабрика»); Новая Иваново-Вознесенская мануфактура (основана в 1840 как фабрика З. Л. Кокушкина, в 1950–90-х гг. носила имя Н. А. Жиделёва).

В 1944 часть территории И. о. (с городами Александров, Владимир, Вязники, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Карабаново, Ковров, Кольчугино, Струнино, Судогда, Суздаль, Юрьев-Польский) передана во вновь образованную Владимирскую область.

Хозяйство

И. о. входит в Центральный экономич. район. Объём пром. продукции (обрабатывающие произ-ва, добыча полезных ископаемых, произ-во электроэнергии) по стоимости в 5 раз превышает объём с.-х. продукции (2005). В экономике страны область выделяется произ-вом тканей (56,7% рос. произ-ва), кранов на автомобильном ходу (41,8%).

В структуре ВРП (%, 2004): доля пром-сти 34,0, нерыночных услуг 14,5, торговли и коммерч. деятельности 10,2, транспорта и связи 9,2, строительства 7,5, с. х-ва 7,3, др. отраслей 17,3. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %): частная 80,7, гос. и муниципальная 10,3, обществ. и религ. организаций (объединений) 1,5, пр. формы собственности 7,5.

Экономически активное нас. 575 тыс. чел. (2005), из них 93,2% заняты в экономике. Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%): обрабатывающие произ-ва 27,4, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 17,7, сельское и лесное хозяйство 8,8, образование 8,7, здравоохранение и предоставление социальных услуг 7,7, транспорт и связь 6,3, операции с недвижимым имуществом 5,1, строительство 4,6, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 3,6, предоставление пр. коммунальных и персональных услуг 3,5, др. виды деятельности 5,6. Уровень безработицы 6,8%. Денежные доходы на душу населения 5,6 тыс. руб. в месяц (45,5% от среднего по РФ; июль 2007); ок. 53% населения области имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность. Объём отгруженной продукции обрабатывающих производств 27,4 млрд. руб. (2005). Отраслевая структура произ-ва (%): лёгкая пром-сть – 33,5, пищевая пром-сть 25,6, машиностроение 19,3, металлургия и произ-во металлич. изделий 10,3, химическая 4,0, пром-сть строит. материалов 2,9, деревообрабатывающая 1,9. Осн. виды продукции см. в табл. 1.

| Таблица 1. Основные виды промышленной продукции | |||||

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |

| Краны на автомобильном ходу, шт. | 5434 | 5118 | 2426 | 812 | 1826 |

| Экскаваторы, шт. | 800 | 897 | 64 | 168 | 138 |

| Хлопчатобумажные ткани, млн. м2 | 1810 | 1885 | 702 | 1235 | 1552 |

| Льняные ткани, млн. м2 | 73 | 73,6 | 17,3 | 19,6 | 17,4 |

| Шерстяные ткани, млн. м2 | 37 | 40,1 | 5,4 | 1,7 | 0,8 |

| Трикотажные изделия, млн. шт. | 12,5 | 13 | 3,6 | 0,9 | 2,4 |

Добыча полезных ископаемых незначительна (объём продукции 247 млн. руб.). Добывают песчано-гравийную смесь (карьер «Константиновский», Ильинский р-н), щебень («Ивановское карьероуправление», с. Новоталицы), торф («Южа-Торф», г. Южа).

Регион энергодефицитен. Действует Ивановская ГРЭС (г. Комсомольск; введён в строй первый блок парогазотурбинных установок мощностью 325 МВт).

Машиностроит. комплекс традиционно был ориентирован на обслуживание потребностей лёгкой пром-сти (ныне из-за отсутствия заказов предприятия перепрофилируются); с 1950–60-х гг. развивается тяжёлое и точное машиностроение. Ведущие предприятия: «Автокран» (Иваново; один из ведущих рос. производителей кранов на автомобильном ходу грузоподъёмностью 16–50 т), «Кранэкс» (Иваново; один из ведущих рос. производителей гусеничных гидравлич. экскаваторов), «Ивановский завод тяжёлого станкостроения» (тяжёлые, деревообрабатывающие, универсальные станки, обрабатывающие центры и др.), «Точприбор» (Иваново; испытат. техника: системы для температурных испытаний и др.), «Автоагрегат» (Кинешма; узлы, детали и запасные части для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и др.), «Строммашина» (Кохма; автомобильные и башенные краны, металлоконструкции) и др.

Предприятия химич. пром-сти специализировались на произ-ве синтетич. красителей и растворителей, отделочных материалов для текстильной пром-сти; с кон. 1990-х гг. ассортимент выпускаемой продукции расширяется. Ведущие предприятия: «Ивхимпром» (Иваново; вспомогат. вещества для нефте-, газодобывающих отраслей, лакокрасочные материалы и др.), «Дмитриевский химический завод» (Кинешма; разл. растворители, в т. ч. бутилацетат, пищевая уксусная кислота), химич. завод (Заволжск; в т. ч. красители для текстильной пром-сти, лакокрасочная продукция), «Ивановоискож» (Иваново; искусств. кожи, плёночные материалы) и др.

Деревообрабатывающая пром-сть представлена гл. обр. небольшими предприятиями: «Ивановомебель», «Фабрика бумажно-технических изделий» (Иваново), мебельная фабрика (Шуя), «Эггердревпродукт» (Шуя; древесно-стружечные плиты) и др. Строит. материалы выпускают «Ивановский силикатный завод» (кирпич), «ИСМА» (Иваново; абразивный инструмент) и др.

Традиционно ведущей отраслью пром-сти И. о. является лёгкая (текстильная, трикотажная, льняная и швейная) пром-сть. Предприятия отрасли объединены в крупные холдинги. Производств. корпорация «Нордтекс» [в её составе – комбинаты «Самойловский текстиль» (Иваново) и «Родники-текстиль» (Родники), фабрики «Шаговец» (Вичуга) и «Прогресс» (Родники)] выпускает хлопчатобумажные ткани, спецодежду, домашний текстиль и др.; пром. группа «Роско» [отделочная фабрика «ЗиМа» (Иваново), ткацкие фабрики в Вичуге и пос. Лежнёво] – суровую ткань, вафельное полотно, ситец, бязь, фланель; «Ассоциация ТДЛ» [комбинаты «Томна» (Кинешма), «Навтекс» (Наволоки), отделочная фабрика «Красная Талка» (Иваново)] – хлопчатобумажные ткани, домашний текстиль и др.; группа компаний «Альянс "Русский текстиль"» [«Тейковский ХБК», «Тейковская фабрика регенерации хлопка» (Тейково)] – хлопчатобумажные и смесовые ткани, швейные изделия; «Юнистайл-Холдинг» [фабрика компании «Юнистайл» (Иваново), швейные фабрики в Иванове и Кинешме] – разработка и произ-во детской и женской одежды; «Ивановское текстильное объединение» [производств. компания «Максима-стиль» (Иваново), прядильная фабрика «Тезинка» (Шуя), ткацкая фабрика (пос. Колобово)] – хлопчатобумажные ткани, постельное бельё, домашний текстиль. Среди др. предприятий отрасли – «Новая Ивановская мануфактура» (хлопчатобумажные ткани), «Кохматекстиль» (Кохма; хлопчатобумажные ткани), «Яковлевская мануфактура» и «Яковлевский льнокомбинат» (Приволжск; постельное бельё, скатерти, махровые изделия, льняная пряжа), хлопчатобумажный комбинат «Шуйские ситцы», швейная фабрика «Айвенго» (Иваново; мужские костюмы), ивановский парашютный завод «Полёт» и др.

Осн. продукция пищевой пром-сти – растит. масла (Шуйский маслоэкстракционный, Ивановский маргариновый заводы), мясные (мясокомбинат «Шуйский», «Ивановский бройлер», пос. Подвязновский) и кондитерские (кондитерский комбинат «Красная Заря», Иваново) изделия, алкогольная продукция [«Спиртзавод "Петровский"» (пос. Петровский), «Ивановская пивоваренная компания» (Иваново), «Шуйская водка» (Шуя)]. Ювелирный завод «Красная Пресня» (Приволжск).

Развиты нар. худож. промыслы: лаковая миниатюра (пос. гор. типа Палех, пос. Холуй), иконопись (Палех), строчевышивание (г. Пучеж, Шуя, Иваново, пос. гор. типа Верхний Ландех), произ-во гармоней (Шуя).

Ведущий пром. центр области – Иваново; др. крупные центры – Кинешма, Шуя, Вичуга.

Сельское хозяйство. С. х-во области не имеет чётко выраженной специализации. Стоимость валовой продукции с. х-ва 7,0 млрд. руб. (2005), в т. ч. 53% приходится на продукцию животноводства. Пл. с.-х. угодий 741,2 тыс. га (34% территории области, в т. ч. 73,2% пашня; 2004). И. о. находится в зоне рискованного земледелия. Выращивают (табл. 2) кормовые культуры (62,6% посевных площадей, 2005, гл. обр. многолетние травы, в т. ч. клевер и злаковые), зерновые (26,5%, в т. ч. озимые пшеница, рожь и яровые овёс, ячмень), картофель и овоще-бахчевые (9,4%), технич. культуры (1,5%, в осн. лён).

| Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс.т | |||||

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |

| Зерно | 296,2 | 427,4 | 265,4 | 169 | 92,9 |

| Льноволокно | - | 2,1 | 1,4 | 1,3 | 1,7 |

| Картофель | 138,5 | 254,1 | 343,1 | 335,6 | 213,1 |

| Овощи | 56,6 | 80,7 | 92,3 | 95,4 | 106,1 |

Животноводство интенсивно-экстенсивного типа преим. со стойловым содержанием скота. Осн. отрасли – молочно-мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство (табл. 3, 4).

| Таблица 3. Оголовье скота, тыс. голов | |||||

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |

| Крупный рогатый скот | 428,4 | 390,7 | 255,5 | 174,3 | 101,8 |

| Свиньи | 285,7 | 237,6 | 115,1 | 38,6 | 22,7 |

| Овцы и козы | 121,9 | 155,5 | 68,9 | 50,5 | 31,4 |

| Таблица 4. Основные виды продукции животноводства | |||||

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |

| Скот и птица на убой, тыс. т | 62,8 | 79,2 | 39,7 | 26,4 | 20,7 |

| Молоко, тыс. т | 359,1 | 426 | 325,6 | 234,1 | 183,3 |

| Яйца, млн. шт. | 436,9 | 438 | 293,2 | 289,3 | 293,1 |

Бо́льшая часть с.-х. угодий (93%, 2004) относится к землям с.-х. организаций, в личном пользовании граждан 5%, крестьянские (фермерские) хозяйства занимают 2% с.-х. земель. В с.-х. организациях производится 96,2% зерна, 58,8% скота и птицы на убой, 64,1% молока; в хозяйствах населения – 89,1% картофеля, 82,2% овощей, 40,6% скота и птицы на убой, 34,9% молока.

Транспорт. Б. ч. внутр. грузовых и пассажирских перевозок обеспечивает автомобильный транспорт. Длина автодорог с твёрдым покрытием 3603 км (2005). По территории области проходит автомагистраль федерального значения Владимир – Кострома. Длина железных дорог 345 км. Осн. ж.-д. магистрали: С.-Петербург – Самара, Москва – Кинешма. Судоходство гл. обр. по Волге. Протяжённость внутр. водных путей 220 км, важный речной порт – Кинешма. Через И. о. проходит газопровод Саратов – Череповец и нефтепровод Альметьевск – Кириши. В г. Иваново расположен междунар. аэропорт Иваново-Южный (реконструируется, 2007).

Здравоохранение

В И. о. на 10 тыс. жит. приходится врачей 51,1, лиц ср. мед. персонала 135,7, больничных коек 125,9 (2005). Специализир. мед. помощь оказывается в двух клинич. больницах, трёх диспансерах (онкологич., кардиологич. и противотуберкулёзном). Функционируют Центр восстановит. медицины и реабилитации, Центр лечебно-профилактич. медицины «Медиком», Центр семейной медицины «Медис», НИИ материнства и детства им. В. Н. Городкова. Подготовку мед. кадров осуществляет Ивановская гос. мед. академия. Общая заболеваемость составляет 850,6 на 1000 жит. (2004). Наиболее распространены заболевания системы кровообращения, травматизм, отравления, злокачеств. новообразования. На 100 тыс. жит. приходится 110 случаев наркомании (2006). Курорты: Зелёный Городок, Оболсуново.

Образование. Учреждения культуры

В 409 дошкольных учреждениях воспитываются св. 37 тыс. детей, 384 общеобразоват. школы посещают св. 100 тыс. школьников, действуют 27 образоват. учреждений для детей с ограниченными возможностями, 14 детских домов, 58 учреждений дополнит. образования (св. 75 тыс. детей), 29 учреждений начального (св. 14 тыс. чел.) и 31 учреждение среднего проф. (ок. 15,9 тыс. чел.) образования. Высшим образованием охвачено св. 15 тыс. студентов. В Иванове находятся 8 гос. вузов, крупные музеи. В области также действуют: Шуйский гос. педагогич. ун-т (1952; совр. статус с 1996), филиалы рос. вузов; 424 гос. и муниципальные б-ки; Кинешемский худож.-историч. музей (1919), Гос. музей палехского иск-ва (1934, пос. Палех), Шуйский музейно-культурный центр им. М. В. Фрунзе (1939), Гос. музей холуйского иск-ва (1959, пос. Холуй), Мемориальный музей Д. А. Фурманова (1958, г. Фурманов), Плёсский историко-архит. и худож. музей-заповедник (1980, открыт в 1982; включает Дом-музей И. И. Левитана), краеведч. музеи в Юрьевце (1924), Шуе (1968) и др. Осн. науч. учреждения находятся в Иванове.

Средства массовой информации

Ведущие областные издания (2007): газеты «Рабочий край» (выпускается c 1917, выходит 5 раз в неделю, 28,6 тыс. экз.; ок. 97% тиража распространяется по подписке), «Ивановская газета» (1991, выходит 5 раз в неделю, 26 тыс. экз.); еженедельники – «Иваново-Вознесенск» (1991, 15 тыс. экз.), «Иваново-Пресс» (1997, 18 тыс. экз.), «Хронометр» (1998, 58 тыс. экз.). Деловые еженедельные издания – «Профессионал» (2004), «Ивановский бизнес-журнал» (2003, 8,8 тыс. экз.). Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Иваново-ТВ» (Ивтелерадио; 1991), Телерадиокомпания «БАРС» (1997). Крупнейший кабельный оператор области – «Интер-ТВ» (1997, транслирует 31 канал). «Радио-Иваново» – одна из старейших рос. радиостанций, действует с 1925.

Архитектура и изобразительное искусство

Для И. о. начиная с 17 в. характерны крупные торгово-пром. сёла, центром которых служила торговая площадь с 2 храмами – зимним и летним. Большое количество старообрядч. поселений и незначит. число городов и дворянских усадеб определили архаичность храмового зодчества, долгое время ориентировавшегося на старые образцы. Наиболее ранние сохранившиеся памятники архитектуры датируются 17 в. На юге они принадлежат к владимиро-суздальской школе [4-столпные соборы Николо-Шартомского (1649–51) и Спасо-Кукоцкого (1673) монастырей], на севере – к костромской, иногда в сочетании с нижегородским влиянием [2- столпные соборы Благовещения в Дунилове, 1670-е гг., и Свято-Николо-Тихонова (Лухского) мон., 1679, Преображенская ц. в Кинешме, 1694]. На рубеже 17–18 вв. в юж. части И. о. появился своеобразный вариант двусветного 5-главого храма, завершённого 2 ярусами-стенками с ложными кокошниками (Покровская ц. в Дунилове, 1704). Воздействие нарышкинского барокко заметно в церквах Преображения в с. Писчугово (1702), Воскресения в Пучеже (1717, не сохр.), Рождества Христова в Лежнёве (1725–39). К памятникам барокко относится храмовый комплекс в с. Нижний Ландех (2-я пол. 18 в.). На территории Суздальской епархии (юж. районы) с сер. 18 в. до 1-й четв. 19 в. существовала особая архит. школа, для которой характерен сплав особенностей др.-рус. зодчества, нарышкинского барокко и барокко 18 в. (церкви Успения в Сотницах, 1783, Троицы в Красноармейском, 1797).

В последней четв. 18 в. были утверждены генпланы городов Плёс, Шуя, Юрьевец, Кинешма с прямоугольной конфигурацией уличной сети и г. Лух – с веерной. Осн. типом храма в эпоху классицизма стал традиц. бесстолпный четверик с классицистич. декором. Ротондальные церкви характерны для приволжских районов; во владимирских уездах предпочитали композицию «восьмерик на четверике». Некоторые храмовые комплексы были дополнены высокими ярусными колокольнями (Шуя, Лежнёво). В 1-й пол. 19 в. шло активное строительство жилых и обществ. зданий, в т. ч. по образцовым проектам (дом С. И. Маклашина в Плёсе).

Во 2-й пол. 19 в. большие сёла (Дунилово, Васильевское, Писцово, Парское) получают «образцовые» планы (были разработаны в мастерской К. А. Тона) и по облику начинают сближаться с малыми городами. Строится много храмов в русско-византийском стиле и в русском стиле [в т. ч. Спаса Всемилостивого в Иванове (1898–1903, арх. Ф. О. Шехтель, не сохр.), Воскресенский в Вичуге (1911, арх. И. С. Кузнецов)], для фабричных зданий предпочитают т. н. кирпичный стиль. На протяжении 19 в. для И. о. характерно массовое строительство текстильных фабрик, а также объектов социальной сферы – училищ, больниц, благотворит. заведений. Строятся рабочие посёлки, в т. ч. пос. Бонячки (ныне в черте г. Вичуга) при текстильной фабрике И. А. Коновалова, в котором была воплощена концепция города-сада (кон. 19 – нач. 20 вв., архитекторы И. В. Жолтовский, В. Д. Адамович, П. П. Малиновский и др.).

В 1920 – 1-й пол. 1930-х гг. И. о. стала своеобразной эксперим. площадкой, где апробировались новые типы градостроит. образований и обществ. сооружений (рабочие посёлки, народные дома, дома-коммуны, кинотеатры, фабрики-кухни и др.), а также новые архит. направления – гл. образом конструктивизм [банк в Иванове, 1927, арх. В. А. Веснин (см. Веснины), и др.]. Традиц. худож. промыслы – палехская миниатюра, холуйская миниатюра, строчевышивание, ручное ткачество (дер. Ряполово). Среди совр. художников И. о. – живописцы М. И. Малютин, М. С. Агеев, В. В. и Н. П. Родионовы, график Е. А. Грибов.

Театр. Музыка

В 1870-х гг. в Иваново-Вознесенске (ныне г. Иваново) начали создаваться любительские театральные коллективы. В 1898 в рабочем пос. Ямы был построен летний театр, в котором выступали любительские труппы, гастролировали проф. коллективы. С июля 1918 в Иваново-Вознесенске в Купеческом клубе начались выступления проф. труппы под рук. М. Е. Залесова. Одновременно был организован Пролеткульт, театральная студия которого в 1924 была преобразована в 1-й рабочий театр Пролеткульта. 5.2.1933 спектаклем «Улица радости» Н. А. Зархи открылся Ивановский драматич. театр, который в 1935 объединился с 1-м рабочим театром; с 1940 работает в новом здании (арх. А. В. Власов). В Иванове также работают: музыкальный (1986, основан в 1930 как Театр муз. комедии) и кукольный (1935) театры, филармония. В 1897 в Кинешме при содействии жены и брата А. Н. Островского был открыт Драматич. театр им. А. Н. Островского. Вначале в театре выступали любительские, затем проф. труппы; каждый сезон театр начинает спектаклем по пьесе Островского. Ежегодно проводится фестиваль «Дни российской культуры».