ВОЛОГО́ДСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

ВОЛОГО́ДСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена в сев. части Европ. части России. Входит в состав Северо-Западного федерального округа. Пл. 145,7 тыс. км2. Нас. 1245,5 тыс. чел. (2005; 1308 тыс. в 1959; 1349 тыс. в 1989). Адм. центр – г. Вологда. Адм.-терр. деление: 26 районов, 15 городов, 9 пос. гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти определяется Уставом Вологодской области (2001). Гос. власть осуществляют Законодательное собрание, правительство области, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Уставом области. Законодательное собрание В. о. – высший законодат. (представит.) орган. Состоит из 34 депутатов, избираемых на 5 лет. Органом исполнит. власти является правительство области. Формирует и возглавляет правительство области губернатор – высшее должностное лицо, наделяемое полномочиями Законодательным собранием по представлению Президента РФ.

Природа

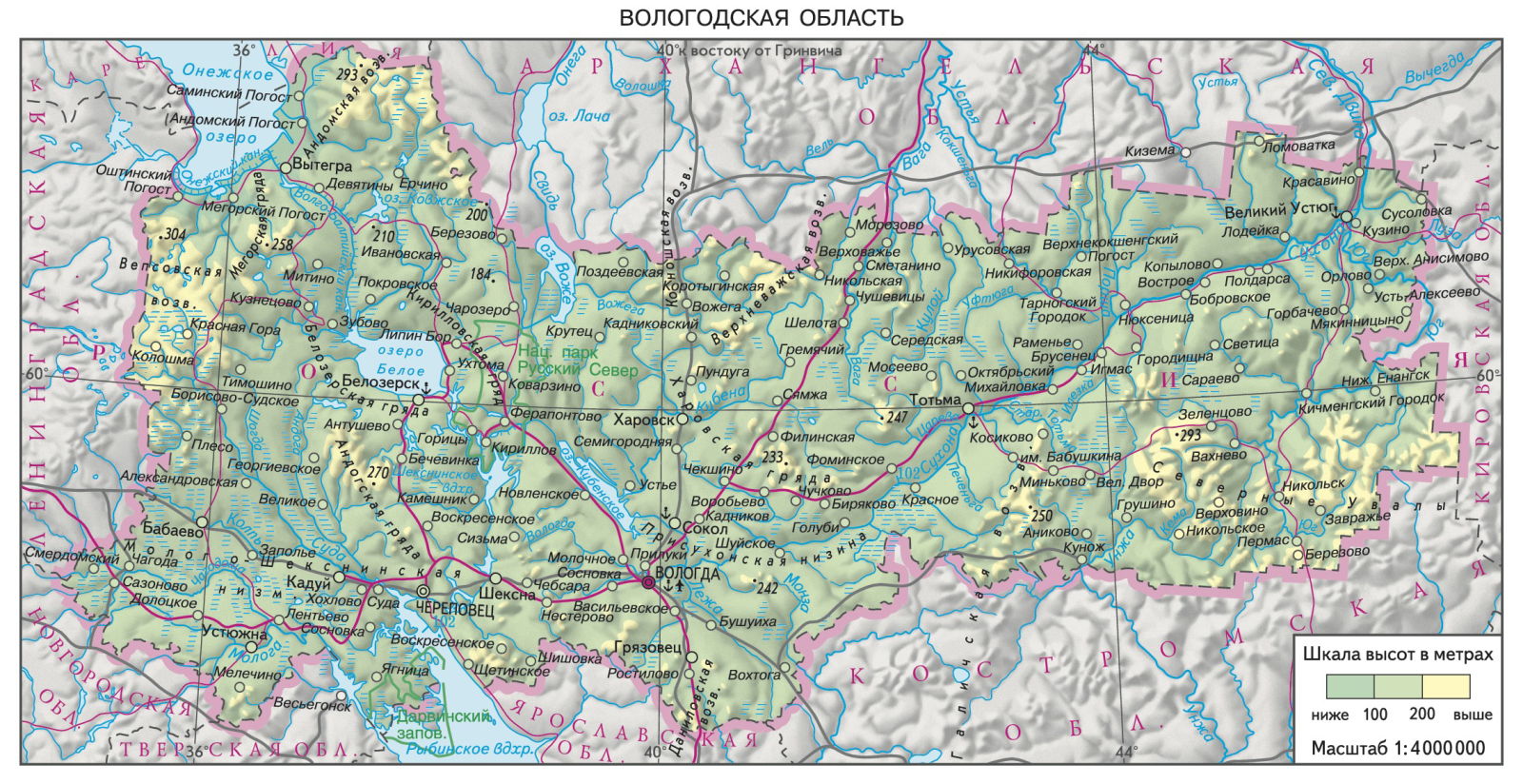

Рельеф. В. о. расположена в сев. части Восточно-Европейской равнины на выс. 150–200 м. Поверхность – низменная равнина с множеством озёр, болот, рек и многочисл. невысокими грядами и возвышенностями. На территории области – водораздел Евразии между бассейнами Северного Ледовитого, Атлантического океанов и бассейном внутр. стока (Каспийского м.). Для зап. части характерен относительно расчленённый моренно-озёрный рельеф области валдайского оледенения. Выделяются: Прионежская низменность, окаймлённая Вепсовской (304 м – высшая точка В. о.) и Андомской моренными возвышенностями, Мегорской грядой; заболоченная обширная озёрно-водно-ледниковая Молого-Шекснинская низменность с Андогской грядой; Белозерская низменность, окружённая Белозерской и Кирилловской конечно-моренными грядами. Центр. часть области отличается более сглаженным увалистым рельефом области московского оледенения. Здесь расположены заболоченная Присухонская низина, Верхневажская возвышенность, сев. части Даниловской и Галичской возвышенностей, Харовская гряда. На востоке – волнисто-увалистая равнина, на юго-востоке – возвышенность Северные Увалы (см. карту).

Геологическое строение и полезные ископаемые. В геологич. отношении В. о. расположена в пределах Московской синеклизы Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы. Поверхность фундамента, сложенного породами архейского и раннепротерозойского возрастов, постепенно погружается с северо-запада на юго-восток и восток. В Прионежье глубина залегания фундамента ок. 300 м, в вост. части области достигает 3–4,5 тыс. м. Повсеместно распространены четвертичные ледниковые, водно-ледниковые, озёрные, речные, эоловые, делювиальные отложения, перекрывающие более древние верхнепалеозойские (на севере) и мезозойские (на юге) породы платформенного чехла. Известны месторождения строительного песка и гравия; значительные запасы торфа.

Климат. Природные условия В. о. благоприятны для жизни населения. Климат умеренно континентальный с продолжительной умеренно холодной зимой и относительно коротким тёплым летом. Суровость климата возрастает с запада на восток. Ср. темп-ры января от –11 °С на западе области до –14 °С на востоке, июля соответственно от 16 до 17,3 °С. Осадков в год 500–650 мм (максимум – в летние месяцы). Снежный покров лежит 165–170 дней. Продолжительность вегетационного периода составляет ок. 130 дней.

Внутренние воды. В. о. богата водными ресурсами. Характерна густая речная сеть. В Северный Ледовитый ок. несут свои воды реки бассейна Северной Двины, в т. ч. Сухона, Юг; в Атлантический ок. – реки бассейна Онежского оз.; в Каспийское м. – реки бассейна Волги, в т. ч. Молога, Суда, Шексна. Реки В. о. имеют смешанное снегово-дождевое (отчасти грунтовое) питание. На апрель – июнь приходится примерно половина годового стока рек. Ледостав длится 160–170 дней. В области св. 4 тыс. озёр, в т. ч. Онежское озеро (частично в пределах В. о.), Белое озеро, Кубенское озеро, оз. Воже и др. На территории области – Рыбинское водохранилище и Шекснинское (Череповецкое) водохранилище. Широко распространены болота (ок. 12% территории), сосредоточенные преим. в зап. районах. По территории В. о. проходят б. ч. Волго-Балтийского водного пути и Северо-Двинский канал.

Почвы, растительный и животный мир. Область расположена в пределах подзон средней и южной тайги. В сев. части области преобладают подзолистые почвы, в южной – дерново-подзолистые; часто встречаются подзолисто-глеевые, дерново-карбонатные, болотные, аллювиальные дерновые почвы. Леса занимают ок. 75% площади В. о. (на северо-западе и юго-востоке 80%, в центр. части до 50%). Св. 50% лесов – хвойные, преобладают ельники. Среди представителей животного мира в В. о. наиболее распространены бурый медведь, лось, кабан, рысь, белка, куница; из птиц – тетерев, глухарь, кедровка. В реках и озёрах водятся лосось, нельма, лещ, судак, окунь, щука и др.

В В. о. 181 охраняемая природная территория, в т. ч. Дарвинский заповедник, нац. парк Русский Север, 6 генетич. резерватов, 93 заказника и 80 памятников природы (2003).

Экологич. ситуация на б. ч. территории области умеренно острая, в зап. части – острая и очень острая, что связано с загрязнением атмосферы и водных объектов пром. предприятиями Череповца, Вологды, Сокола и др. Выбросы в атмосферу от стационарных источников составляют 1140 тыс. т (2003), водозабор составляет 579 млн. м3 (из них 81% потребляют пром. предприятия), сброс сточных вод – 240 млн. м3 (2001).

Население

Б. ч. населения В. о. составляют русские (96,6% – 2002, перепись). Из др. групп крупнейшие – украинцы (1%) и белорусы (0,4%).

Характерна естеств. убыль населения: смертность (19,1 на 1000 жит., 2004) превышает рождаемость (10,7 на 1000 жит.); младенч. смертность 10,9 на 1000 живорождённых. Доля женщин 53,9%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) составляет 16,6%, старше трудоспособного возраста – 20,8%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 62,8 года (мужчины – 55,7, женщины – 71,6). Характерен небольшой миграционный приток населения (коэф. миграционного прироста 4 на 10 тыс. жит.), в осн. из соседних областей. Ср. плотность нас. 8,5 чел./км2. Б. ч. населения проживает на юге и западе области, где расположены крупнейшие города. Гор. нас. 68% (2005; 34,6% в 1959; 65% в 1989). Крупные города (2005, тыс. чел.): Череповец (309,5), Вологда (288,4), Сокол (41,6).

Религия

На территории В. о. действуют (2006): 107 приходов Вологодской и Великоустюжской епархии (основана в 1383 как Великопермская и Усть-Вымская) Русской православной церкви Моск. патриархата; 19 общин христиан веры евангельской – пятидесятников; 4 общины евангельских христиан-баптистов; 3 общины адвентистов седьмого дня; 2 иудаистские общины; 2 общины евангельских христиан; 2 общины свидетелей Иеговы; приход Римско-католич. церкви; мусульм. община; приход Методистской церкви; община Сознания Кришны (вайшнавы).

Действуют 4 монастыря РПЦ Моск. патриархата: Горицкий в честь Воскресения Господня женский мон. (основан в 1544); Димитриев Прилуцкий в честь Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня мужской мон. (основан в 1371) с мощами прп. Димитрия Прилуцкого и святых благоверных князей угличских Игнатия и Димитрия, а также с чтимой иконой Божией Матери «Скоропослушница»; Кирилло-Белозерский в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской мон. (основан в 1397) с мощами прп. Кирилла Белозерского; Павлов Обнорский во имя Св. Троицы мужской мон., подворье Димитриева Прилуцкого мон. (основан в 1414) с мощами прп. Павла Обнорского и преподобномучеников Ефрема, Герасима, Иеронима, Исаакия, Дионисия, Митрофана Обнорских.

Исторический очерк

Начало заселения человеком территории В. о. относят ко времени ок. 11–10 тыс. лет назад (известны орудия финальнопалеолитического облика в долине р. Сухона). Древнейшие памятники, изученные раскопками, датируются 8-м – нач. 7-го тыс. до н. э. В мезолите на территории В. о. известны сухонская культура и культура Веретье, отд. памятники бутовской культуры, типа Лотова Гора и Андозеро-М. В неолите территория В. о. входила в зону льяловской культуры и каргопольской культуры. В эпоху раннего металла здесь известны памятники волосовско-гаринской общности с характерной для них «пористой» керамикой с гребенчатым орнаментом; с ними связаны самые ранние медные орудия и украшения (Павшино), а также фатьяновской культуры, чирковской культуры (Туровское, Вёкса 1), сейминско-турбинской культуры (Никольское, Каргулино), текстильной керамики культуры, раннего этапа позднекаргопольской культуры (Белозерская). В раннем железном веке на территории В. о. формируется позднекаргопольская культура, в которой компоненты ананьинской культуры и текстильной керамики культуры переплетаются с местными. В кон. 1-го тыс. до н. э. в зап. районах В. о. появляются поселенческие (Куреваниха 13, 14) и погребальные (т. н. «дома мёртвых», Куреваниха 20, Чагода 1) памятники, относимые к дьяковской культуре. Не позднее раннего железного века осн. обитателями края были финно-угорские племена. На их базе сформировались известные по рус. летописям весь, чудь, меря.

В 3-й четв. 1-го тыс. н. э. в бассейнах рек Чагода, Молога, Песь появляются памятники длинных курганов культуры, связываемые со славянами. В 9 в. на территории В. о. распространились памятники сопок культуры, связываемые со словенами ильменскими, которых привлекли промысловые богатства края. В 10 в. зап. часть совр. В. о. вошла в состав Др.-рус. гос-ва, центром этих земель было Белоозеро. В 10–11 вв. появляются крупные поселения – Устюжна, Луковец (ныне затоплено Рыбинским водохранилищем), Крутик и др. Отсюда вели торговые пути за Онежское оз., в бассейн Сев. Двины и Печоры. Белозерье с кон. 11 в. входило в состав Ростово-Суздальского княжества. Земли к северу и востоку от Белого оз. (Заволочье) являлись владениями Новгородской республики. В 1178 здесь основан г. Гледен, в 12–13 вв. – Тотьма, Вологда, Устюг (ныне – Великий Устюг). В 1238 образовалось Белозерское княжество. В 14 в. возникли более мелкие княжества в районе оз. Кубенское. В 14–15 вв. территория совр. В. о. включена в состав Моск. гос-ва, что сопровождалось борьбой моск. князей с Новгородом. Осн. города первоначально стали центрами зависимых от Москвы уделов (Белозерск – в 1389, Вологда – в 1462), а затем – центрами уездов единого Рус. гос-ва (соответственно в 1488 и 1481). В последней трети 14 в. учениками и сподвижниками Сергия Радонежского основаны Спасо-Прилуцкий монастырь (1371), Успенский Кирилло-Белозерский монастырь (1397) и Рождества Богородицы Ферапонтов монастырь (1398). В 1383 образована Великопермская и Усть-Вымская епархия (с 1589 её центр – Вологда). В 17 в. к ней присоединён Белозерск, епархия стала именоваться Вологодско-Белозерской. В 16–17 вв. территория совр. В. о. в осн. делилась на 5 уездов – Устюженский, Белозерский, Вологодский, Тотемский и Устюжский. В экономике края в этот период важную роль играл Сухоно-Двинский торговый путь, шедший к Архангельску, а также промыслы – пушной и соляной (Тотьма), железоделательный (Устюжна Железопольская), рыбный (Белозерск), плетение кружев (Вологодский у.). В 1708 Белозерский и Устюженский уезды вошли в состав Ингерманландской губ. (с 1710 – Санкт-Петербургская губерния), в 1727 – Новгородской губернии; остальные – в состав Архангелогородской губ. (см. Архангельская губерния). В 18 в. значение местной пром-сти и торговых путей в общероссийской экономике сокращалось. 25.1(5.2).1780 при реорганизации Архангелогородской губ. образовано Вологодское наместничество (с 1796 Вологодская губерния).

На территории совр. В. о., помимо Вологодской губ., существовали Череповецкая губерния (1918–27) и Северо-Двинская губерния (1918–29). 14.1.1929 Вологодская губ. и Северо-Двинская губ. ликвидированы, их территория вошла в состав Северного края (с 1936 – Северная область). 23.9.1937 при разделении Северной обл. была образована В. о. В Вел. Отеч. войну В. о. стала одним из важнейших тыловых районов СССР, производивших с.-х. продукцию, спецдревесину, обеспечивавших работу Северной ж. д. и принимавших раненых и эвакуируемых из Ленинграда. В 1955 начал выпуск продукции Череповецкий металлургич. комбинат. По территории В. г. проходит часть Волго-Балтийского водного пути.

Хозяйство

В. о. входит в Северный экономич. р-н. Объём пром. продукции по стоимости в 14,6 раза превышает объём с.-х. продукции. В экономике страны выделяется произ-вом проката чёрных металлов (17% рос. произ-ва, 2004), стали (15,9%), минеральных удобрений (10,7%), льняных тканей (18,1%), льняной пряжи (11,2%), деловой древесины (6,7%). В структуре ВРП (%, 2003) доля пром-сти 50,8, торговли и коммерч. деятельности по реализации товаров и услуг 9,2, транспорта и связи 8,9, нерыночных услуг 8,1, с. х-ва 5,8, строительства 5,5, др. отраслей 11,7. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %, 2005): частная 72,6, гос. и муниципальная 15,1, обществ. и религ. организаций (объединений) 7,7, прочие формы собственности 4,6.

Экономически активное нас. 639 тыс. чел., из них в экономике занято ок. 94%. Отраслевая структура занятости (%): пром-сть 30,2, торговля и обществ. питание 13,9, образование 9,6, с. х-во 7,9, строительство 7,4, здравоохранение 7,4, транспорт 5,9, жилищно-коммунальное хозяйство 4,5, культура и искусство 2,1, связь 1,5 и др. Уровень безработицы ок. 6%. Денежные доходы на душу населения 8,3 тыс. руб. в месяц (март 2006; 92,3% от среднего по РФ); ок. 20% нас. области имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность. Объём пром. продукции 200,3 млрд. руб. (2004). Отраслевая структура пром. произ-ва (%): чёрная металлургия 67,2, химическая и нефтехимическая 6,6, электроэнергетика 6,0, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть 5,9, машиностроение и металлообработка 5,6, пищевая 5,1, пром-сть строительных материалов 0,9, лёгкая 0,5 и др.

Потребности в газе и нефтепродуктах удовлетворяются за счёт внешних поставок. Действуют Череповецкая ГРЭС (Кадуйский р-н), Вологодская ТЭЦ. Около половины электроэнергии поступает из Тверской (Конаковская ГРЭС) и Костромской (Костромская ГРЭС) областей.

Ведущая отрасль пром-сти – чёрная металлургия (табл. 1). Группа предприятий «Северсталь» (Череповец) – один из ведущих рос. производителей стали для судостроения и автомобилестроения, конструкц. материалов широкого назначения, кокса и передельного чугуна, разл. проката и др.; крупное произ-во метизов.

Таблица 1. Основные виды промышленной продукции

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Электроэнергия, млрд. кВт ч | 6,2 | 7 | 5,9 | 6,2 | 6,8 |

| Сталь, млн. т | 9,3 | 12 | 8,2 | 9,5 | 10,4 |

| Прокат чёрных металлов готовый, млн. т | 10,6 | 10,2 | 6,7 | 8,3 | 9,1 |

| Деревообрабатывающие станки, шт. | 331 | 195 | 229 | 266 | 108 |

| Подшипники качения, млн. шт. | 88,9 | 96 | 65,8 | 30,4 | 29,6 |

| Минеральные удобрения, тыс. т | 876 | 1179 | 941 | 1446 | 1693 |

| Деловая древесина, млн. плотных м3 | 11,6 | 10,2 | 5,2 | 5,8 | 6,2 |

| Пиломатериалы, тыс. м3 | 1967 | 1979 | 789 | 675 | 1004 |

| Клеёная фанера, тыс. м3 | 79,8 | 82 | 58,5 | 116 | 166 |

| Льняные ткани, млн. м2 | 40,5 | 37,4 | 9,9 | 13,6 | 18,1 |

| Масло животное, тыс. т | 13,1 | 15,1 | 4,8 | 3,9 | 4,5 |

| Консервы молочные, млн. условных банок | 49 | 52,4 | 29,4 | 41,2 | 25,4 |

В машиностроении В. о. выделяется произ-во подшипников, разл. оборудования для металлургии, лесной, деревообрабатывающей, пищевой и др. отраслей пром-сти, а также оптич. техники, судов, понтонов и др. Вологодский подшипниковый завод – один из ведущих в стране производителей подшипников (ок. 15% рос. произ-ва). Произ-во и ремонт оборудования для предприятий металлургии осуществляется гл. обр. группой компаний «Северстальмаш» («ССМ-Тяжмаш» и др.). Деревообрабатывающее оборудование производят расположенные в Вологде предприятия: «Северный коммунар», станкостроительный завод, эксперим. завод деревообрабатывающих станков и др. Вологодский машиностроит. завод – одно из ведущих в РФ предприятий по произ-ву спец. автотранспортного оборудования для перевозки жидкостей, а также технологич. оборудования для пищевой, химич., мед. пром-сти и перерабатывающих отраслей АПК. Действуют заводы: Вологодский оптико-механический (прицелы ночного видения, линзы очковые, швейные машины и оверлоки, пекарные шкафы, мед. оборудование), «Транс-Альфа» (быв. Вологодский механич. завод; в 1997 начато произ-во троллейбусов, в т. ч. с низким полом, в 2001 – автобусов), Бываловский машиностроительный (Вологда; подъёмные краны, насосы, водонагреватели), «Северсталь-эмаль» (Череповец) и др. Химич. пром-сть специализируется на произ-ве удобрений; осн. центр – Череповец, ведущие предприятия: «Аммофос» (азотно-фосфорные удобрения, калийные удобрения, серная кислота), «Череповецкий Азот» (аммиачная селитра, азотная кислота, аммиак) и др.

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть хорошо обеспечена собств. сырьём. Предприятия производят гл. обр. деловую древесину, пиломатериалы, в т. ч. комплекты для строительства дерев. домов (Сокольский и Вологодский деревообрабатывающие комбинаты и др.), фанеру (Череповецкий фанерно-мебельный комбинат и др.), древесно-стружечные плиты (Монзенский деревообрабатывающий комбинат в Грязовецком р-не, Шекснинский комбинат древесных плит и др.), бумагу (Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат, основан в кон. 19 в. как Сев. об-во целлюлозного и писчебумажного произ-ва «Сокол» и Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат, основан в нач. 20 в. как целлюлозно-бумажный завод Н. В. Печаткина; оба – в Соколе), спички (Череповецкая спичечная фабрика), мебель («Череповецмебель», «Прогресс» в Вологде, «Соколучмебель» – школьная мебель и доски; мебельная фабрика в Соколе и др.), лыжи, обои (в Вологде) и др. Осн. продукция пром-сти строительных материалов – кирпич (заводы в Вологде, Череповце), бетонные и жел.- бетон. изделия (заводы жел.-бетон. изделий и конструкций в Вологде, бетонных изделий в Череповце).

Лёгкая пром-сть В. о. традиционно славится произ-вом льняной пряжи, льняных тканей и изделий из них. Действуют льнокомбинаты: Красавинский имени В. Грибанова (Красавино, основан во 2-й пол. 19 в. как Т-во льнопрядильной и полотняной фабрики наследников Якова Грибанова сыновей) и «Вологодский текстиль» (Вологда), св. 10 льнозаводов, предприятия «Волтри» (трикотаж из льняной пряжи) и «Снежинка» (оба – в Вологде; мерные кружева, покрывала, салфетки, декоративные панно и др.). Производятся также хлопчатобумажные и шерстяные ткани («Красный ткач» в Череповце), трикотажные («Череповецкий трикотаж» – чулочно-носочные изделия и др.) и швейные изделия («Стиль Вологды»), меховая одежда (овчинно-меховая фабрика в Вологде), валенки (Великоустюгская фабрика валяной обуви), обувь (Череповецкая обувная фабрика). В Великом Устюге – производство щёток и кистей (в т. ч. художественных), кожаных мячей, галантерейных изделий.

В пищевой пром-сти выделяется производство сливочного масла (в т. ч. знаменитого вологодского), сгущённого молока, сыра, детского питания и др. Ведущие предприятия: «Учебно-опытный молочный завод» Вологодской гос. молочно-хозяйств. академии им. Н. В. Верещагина (Вологда, пос. Молочное; сливочное масло, сгущённое молоко, цельномолочная продукция), Вологодский молочный комбинат, «Северное молоко» (Грязовец; сухие молочные продукты), Вологодский завод детского питания (быстрорастворимые каши, фруктовые и овощные пюре под маркой «Винни»). Развито произ-во мясных изделий (мясокомбинаты в Вологде, Череповце, Соколе и др.), кондитерских изделий (фабрики в Бабаево, Вологде, Кириллове и др.), рыбных консервов и копчёной рыбы (комбинат в Белозерске). На предприятиях области также осуществляется переработка лесных ягод и грибов (Вологодский комбинат пищевых продуктов леса, «Вологодская ягода»; цех консервов племзавода «Майский» в Вологодском р-не).

Среди др. предприятий области: Вологодская фармацевтич. фабрика (разл. растворы, настойки лекарственных растений и др.), «Конкор» (Вологда; мягкие контактные линзы); стекольные заводы (Покровский, Смердомский и Чагодощенский в Чагодощенском р-не), которые обеспечивают стеклотарой предприятия по произ-ву пива в С.-Петербурге (в т. ч. «Балтика» и «Степан Разин»). Развито произ-во технич. стеклотары (Харовск) и др.

На территории В. о. (кроме юго-западных районов) ведётся добыча торфа (св. 2 тыс. некрупных месторождений), который используется как топливо, а также в произ-ве грунта для тепличных, цветоводч. хозяйств (концерн «Русский торф» и др.).

Ведущий пром. центр В. о. – Череповец (чёрная металлургия и химич. пром-сть); др. крупные центры – Вологда (машиностроение, лёгкая и пищевая пром-сть) и Сокол (целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая пром-сть).

Развиты худож. промыслы (вологодское кружево, чернь по серебру, плетение, резьба и роспись по бересте, финифть и др.); предприятия: «Северная чернь» (Великий Устюг; серебряные изделия), Вологодский завод худож. изделий (финифть, изделия из бересты и др.), «Великоустюгские узоры» (изделия из бересты), «Энергоцентр» (Великоустюгский р-н; в т. ч. финифть) и др. Произ-во гармоней и баянов («Вологодская гармонь», Вологда).

Сельское хозяйство. Объём с.-х. продукции 13,7 млрд. руб. (2004), в т. ч. 57,7% приходится на продукцию животноводства. Площадь с.-х. угодий 1150,2 тыс. га (7,8% пл. области), из них пашня занимает 66,5%. Осн. районы с.-х. произ-ва находятся на юге и юго-западе области. Растениеводство в значит. мере подчинено потребностям животноводства (св. 50% посевов составляют кормовые культуры). Выращивают зерновые (гл. обр. ячмень и овёс), лён, картофель, овощи и др. (табл. 2). Традиционно осн. отрасль специализации животноводства – молочное скотоводство (238,3 тыс. голов в 2004, в т. ч. коровы – 113,0 тыс. голов). Развиты также свиноводство (145,6 тыс. голов), птицеводство (табл. 3).

Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Зерно | 396,0 | 382,2 | 252,0 | 222,0 | 182,0 |

| Картофель | 306,6 | 322,3 | 925,7 | 573,8 | 286,2 |

| Овощи | 50,2 | 57,8 | 115,3 | 193,6 | 200,6 |

Таблица 3. Основные виды продукции животноводства

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Скот и птица на убой, тыс. т | 98,1 | 112,4 | 71,1 | 51,6 | 56,8 |

| Молоко, тыс. т | 751,3 | 755,3 | 494,9 | 494,9 | 496,8 |

| Яйца, млн. шт. | 454,2 | 475,4 | 458,7 | 538,3 | 579,9 |

Б. ч. зерна (св. 95%), льноволокна (св. 85%), молока (ок. 80%) и мяса скота и птицы (ок. 75%) производится с.-х. организациями. Ок. 93% сбора овощей и ок. 90% картофеля приходится на хозяйства населения.

Традиционно развито рыболовство (озёра Белое, Воже, Кубенское, Онежское; Рыбинское и Шекснинское водохранилища); сбор лесных грибов и ягод.

Транспорт. Транспортная сеть более развита в зап. части В. о. Длина железных дорог 772 км (2004). Осн. ж.-д. магистрали: Москва – Вологда – Архангельск; Вологда – Череповец – С.-Петербург; Великий Устюг – Котлас (Архангельская обл.). Длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием 11314 км; основные: Москва – Вологда – Архангельск; Вологда – Череповец – С.-Петербург. Важную роль для вост. районов области играет автодорога Вологда – Тотьма – Никольск – Великий Устюг (введена в строй в 1990-е гг.). Крупная водная магистраль – Волго-Балтийский водный путь. Для внутр. районов большое значение имеет также судоходство по р. Сухона (порт Великий Устюг). По территории области проходят газопровод «Сияние Севера» (Вуктыл – Ухта – Торжок), нефтепровод Ухта – Ярославль и др.

Здравоохранение

В В. о. на 10 тыс. жит. приходятся 31 врач, 108 лиц ср. мед. персонала; 115 больничных коек (2004). Для подготовки врачей общей практики (семейных врачей) открыта кафедра С.-Петерб. мед. академии последипломного образования. Заболеваемость (на 100 тыс. жит.) туберкулёзом составила 43,1, злокачеств. новообразованиями – 330,4, ВИЧ-инфекцией – 63,3 случая (2004). Бальнеологич. курорт Тотьма.

В. о. – важный туристич. регион. Наиболее популярны города Великий Устюг и его окрестности (рост посещаемости в нач. 21 в. связан с разработкой легенды и созданием культурно-развлекательного комплекса «Вотчина Деда Мороза»), Вологда, Белозерск, Кириллов и их окрестности (Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, Горицкий монастыри и др.), Тотьма, районы вдоль р. Сухона. Разработаны многочисл. культурно-исторические, литературные, праздничные (Новый год, Масленица и др.), экологические, водные и др. маршруты; развит религ. туризм.

Образование. Учреждения культуры

В области функционируют (2005) 655 дошкольных учреждений (св. 52 тыс. воспитанников), 701 общеобразовательное учреждение (св. 138 тыс. уч-ся), 72 учреждения начального и среднего проф. образования (ок. 48 тыс. уч-ся), св. 80 учреждений дополнит. образования, 20 вузов (включая филиалы и представительства; св. 40 тыс. студентов), в т. ч. 6 государственных: Вологодская молочно-хозяйств. академия им. Н. В. Верещагина (основана в 1911), Вологодский педагогич. ун-т (1918), Череповецкий воен. инженерный ин-т радиоэлектроники (1957), Вологодский технич. ун-т (1966), Череповецкий ун-т (1996), Вологодский ин-т права и экономики (1979). Св. 700 массовых библиотек, в т. ч. в Вологде – Областная универсальная научная (1919), Областная юношеская (1939) и др.

Музеи: Вологодский (основан в 1923) и Великоустюгский гос. историко-архит. и худож. музеи-заповедники, Кирилло-Белозерский музей-заповедник (открыт в 1924), Вологодская картинная галерея (основана в 1952), Череповецкое музейное объединение (создано в 1989 на базе краеведч. музея, основанного в 1895), Музей Верещагиных (1998); краеведч. музеи в Белозерске, Тотьме, Устюжне и Вытегре и др.

Средства массовой информации

В В. о. официально зарегистрировано св. 80 СМИ, в т. ч. 8 областных (2005). Функционируют 50 электронных СМИ, из них 3 охватывают всю область, 11 действуют в районных городах. Крупнейшими являются гос. телерадиокомпания и медиахолдинг «Премьер». Рейтинг СМИ области возглавляют областные газеты «Русский Север», «Вологодская неделя», «Красный Север», «Наш регион», «Подворье», «Вологодские новости»; радиостанции «Областное радио», «Премьер», «Трансмит», «Эхо Вологды»; телеканалы «Провинция», «Канал-12», «Вологда ГТРК» (областное телевидение), «7 Канал» (гор. телевидение Вологды).

Архитектура и изобразительное искусство

До кон. 15 в. строительство в В. о. велось из дерева. На территории области сохранился ряд дерев. храмов, в т. ч. церкви: «клетская» Ризположенская из с. Бородавы (1485–86, перевезена в Кирилло-Белозерский музей-заповедник), шатровая Успенская из Александро-Куштского мон. (предположительно 16 в.; перевезена в Спасо-Прилуцкий монастырь), ярусная Ильи Пророка в Белозерске (1690–96), Богоявленская с «бочечным» покрытием в с. Палтога (1733). Первая каменная постройка – Преображенский собор Спасо-Каменного мон. на Кубенском оз. (1481, не сохр.). В кон. 15 в., очевидно, ростовские мастера сооружают Рождественский собор Ферапонтова монастыря и Успенский собор Кирилло-Белозерского монастыря. На протяжении 16 в. формируются ансамбли Спасо-Прилуцкого, Кирилло-Белозерского, Павлова Обнорского, Корнилиева Комельского монастырей, складывается самостоятельная белозерская архит. школа. Во 2-й пол. 16 в. были возведены ц. Успения в Белозерске (1552–53), Успенский (Софийский) собор в Вологде (1568–70). В 1-й пол. 17 в., после Смутного времени, каменное строительство велось преим. в монастырях, где сооружали небольшие по масштабу постройки. Во 2-й пол. 17 в. интенсивно застраивается Вологда, возводится Спасо-Преображенский собор в Белозерске (1668–70), появляются первые каменные постройки в Великом Устюге (ц. Вознесения, 1648), Тотьме (Преображенская ц. Спасо-Суморина мон., 1685–89), Устюжне (собор Рождества Богородицы, 1685–91; Казанская ц., 1694). В архитектуре 18 в. долго сохранялись черты допетровского зодчества (церкви: Всемилостивого Спаса в Белозерске, 1716–23; Сретенские в Великом Устюге, 1725–39, и в Вологде, 1731–35; Воскресенская в Тотьме, 1744–49). C сер. 18 в. идёт развитие стиля барокко (собор Воскресенского мон. в Череповце – первое каменное здание города, 1752; Воскресенская ц. на Ленивой площадке в Вологде, 1762–63, не сохр.; дом В. И. Шилова в Великом Устюге, 1760-е гг.; Воскресенская ц. в Устюжне, 1771–73). Особым своеобразием отличаются барочные памятники Тотьмы (церкви Входа Господня в Иерусалим, 1774–94, и Рождества Христова, 1746–48, 1786–93). Классицизм ярче всего проявился в жилом строительстве: усадьбы – Покровское Брянчаниновых (1809–10, предположительно арх. А. Сапожников; перестройка – 1820, арх. А. С. Кутепов), Даниловское Батюшковых (кон. 18 – нач. 19 вв.; ныне Музей К. Н. Батюшкова и А. И. Куприна), Гальских в Матурино (1-я четв. 19 в.; ныне музей) и др. В храмовом зодчестве долгое время удерживались черты барокко (Воскресенский собор в Вытегре, 1796–1800; колокольня Успенской ц. в Тотьме, 1800–08); классицистич. храмы вначале строились по проектам столичных зодчих [Вознесенский собор тотемского Спасо-Суморина мон., 1796–1801, арх. В. М. Казаков; ц. Троицкая (Ивановская) в Белозерске, 1810, предположительно проект В. И. Баженова]. Во 2-й пол. 19 в. в храмовом, а затем и в жилом зодчестве развиваются русско-византийский стиль и неорусский стиль (Сретенская ц. в Вытегре, 1869–1873, арх. А. С. Четверухин; дом Н. А. Курбатова в Устюжне, кон. 19 в.). Наряду с этим использовался т. н. кирпичный стиль, характерный для деловых и утилитарных построек. В кон. 19 – нач. 20 вв. особенностью архитектуры В. о. становится массовое распространение дерев. жилой застройки неорусского стиля в его фольклорном варианте: дома в Вологде, Череповце (архитекторы А. Чуркин и А. Нестеров), дом А. Ф. Лопарёва в дер. Шестово и др. Черты классицизма свойственны архитектуре дерев. дома в усадьбе М. П. Лотарёва (дер. Владимировка; кон. 19 – нач. 20 вв.; ныне музей И. Северянина).

В 20 в. новое строительство велось в осн. в Вологде и в промышленно развитом Череповце, осуществлены крупные реставрационные работы. Худож. промыслы: великоустюжское чернение по серебру, вологодское кружево, усольская эмаль, шемогодская резьба по бересте. Среди художников: А. В. Пантелеев, В. Н. Корбаков, Д. Т. Тутуджан, В. Н. Страхов, Ю. А. Воронов, О. А. Бороздин, М. В. Копьев, Г. В. Калинин (живопись); Г. Н. и Н. В. Бурмагины, Н. И. Мишуста, Л. Н. Щетнев (графика); А. М. Шебунин (скульптура); Л. Н. Зиминов, Г. И. Куликова, Т. О. Доможирова (иконопись и церковное иск-во); А. А. Рыбаков, О. А. Соколова (реставрация).

Музыка

Основа муз. культуры – фольклор северорусской традиции. Его изучение начато в кон. 19 – нач. 20 вв., среди фольклористов – Ф. Н. Лаговский, Е. Э. Линёва, Е. В. Гиппиус, З. В. Эвальд. В Великом Устюге в 1926–1930-х гг. работал самодеятельный нар. хор, основанный хоровым дирижёром А. Я. Колотиловой (см. Северный русский народный хор). Уроженец Вологды – композитор В. А. Гаврилин; среди проф. музыкантов В. о. – композитор М. Р. Гоголин, музыковеды О. А. Белогрудов, М. Ш. Бонфельд.

В Вологде работают Областная филармония им. В. А. Гаврилина (1944; с 1965 – в здании быв. Дворянского собрания), при ней – Камерный оркестр, Камерный мужской хор; в Череповце – Губернаторский оркестр рус. нар. инструментов, гос. ансамбль «Русский Север», гор. камерный хор «Воскресение», Гор. симфонич. оркестр, гор. концертная орг-ция Филармонич. собрание (с нач. 1990-х гг.). Осн. событие муз. жизни В. о. – Гаврилинский муз. фестиваль (с 2000; с 2004 международный, проводится раз в 2 года). Всероссийские фестивали: «Весна Нечерноземья», «Русский Север» (оба – Вологда). Междунар. конкурс исполнителей на нар. инструментах «Кубок Севера» (Череповец, с 1992).

Театр

В 18 в. в В. о. устраивали представления крепостные театры князей Горчаковых, Волконских, помещика П. А. Межакова. В кон. 18 в. в путевых записках П. И. Челищева упоминается Вологодский гор. театр, носивший назв. «благородного». В 1849 в Вологде актёр, режиссёр и антрепренёр Б. Соловьёв построил для своей труппы первое театральное здание (ныне Областной драматич. театр). В В. о. также работают театры: кукол «Теремок» (1966), ТЮЗ (1976), детский муз. театр-студия (1991), театр-кабаре «АртРеприза» (1997), Камерный (1999) – в Вологде; драмы «Анима» (1995) – в Соколе; Камерный (1899), Транс-театр (1993) – в Череповце. Нар. ансамбль танца «Северные зори» (1966, Череповец). В Вологде проводятся фестивали: театральный «Голоса истории» (с 1991; с 2003 междунар.), рос. театров кукол «Вологодская потеха» (с 2000); областные фестивали – детских театров «Апрельская капель» и нар. театров (ежегодно).