АЛЖИ́Р

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

АЛЖИ́Р (по назв. г. Алжир, араб. Эль-Джазаир, Аль-Джазаир), Алжирская Народная Демократическая Республика (араб. Аль-Джумхурия аль-Джазаирия Демократия аш-Шаабия).

Общие сведения

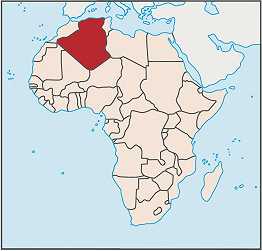

А. – государство в Сев. Африке. На севере омывается Средиземным м. Пл. 2381,7 тыс. км2. Нас. 32,08 млн. чел. (2004). Столица – Алжир. Офиц. язык – арабский, распространены также берберские и французский языки. Денежная единица – алж. динар. Адм.-территориальное деление: 48 вилай (табл. 1).

Таблица 1. Административно-территориальное деление Алжира (2003)

| Вилайя | Площадь, тыс. км2 | Население, тыс. чел. | Административный центр |

|---|---|---|---|

| Адрар | 443,7 | 357,8 | Адрар |

| Айн-Дефла | 4,8 | 756 | Айн-Дефла |

| Айн-Темушент | 2,4 | 374,6 | Айн-Темушент |

| Алжир | 0,8 | 2938,3 | Алжир |

| Аль-Агват | 26,9 | 375,8 | Аль-Агват |

| Аннаба | 1,4 | 637,1 | Аннаба |

| Батна | 11,8 | 1111,1 | Батна |

| Беджая | 3,4 | 973,2 | Беджая |

| Бешар | 181 | 264,3 | Бешар |

| Бискра | 21,1 | 657,1 | Бискра |

| Блида | 1,1 | 902,7 | Блида |

| Бордж-Бу-Арреридж | 3,6 | 642,2 | Бордж-Бу-Арреридж |

| Буира | 4,7 | 718,6 | Буира |

| Бумердес | 1,4 | 740,3 | Бумердес |

| Гализан (Релизан) | 7 | 733,2 | Гализан (Релизан) |

| Гардая | 78,1 | 340,5 | Гардая |

| Гельма | 3,8 | 496,3 | Гельма |

| Джельфа | 33,2 | 987,5 | Джельфа |

| Джиджель | 2,6 | 658,7 | Джиджель |

| Иллизи | 179 | 38,9 | Иллизи |

| Константина | 2,2 | 934,8 | Константина |

| Маскара | 5,6 | 776,6 | Маскара |

| Медеа | 8,3 | 827,9 | Медеа |

| Мила | 3,4 | 780,8 | Мила |

| Мостаганем | 2,1 | 721,9 | Мостаганем |

| Мейла | 17,8 | 934,8 | Мейла |

| Наама | 33,8 | 189,9 | Наама |

| Оран | 2,1 | 1325,2 | Оран |

| Саида | 7 | 322 | Саида |

| Сетиф | 6,5 | 1509,3 | Сетиф |

| Сиди-Бел ь-Аббес | 8,3 | 607,5 | Сиди-Бель-Аббес |

| Скикда | 4,1 | 902,7 | Скикда |

| Сук-Ахрас | 4 | 427,8 | Сук-Ахрас |

| Таманрассет | 619,3 | 174,1 | Таманрассет |

| Тебесса | 14,2 | 630,8 | Тебесса |

| Тиарет | 19,5 | 835,5 | Тиарет |

| Тизи-Узу | 2,5 | 1262,8 | Тизи-Узу |

| Тиндуф | 182,8 | 36,7 | Тиндуф |

| Типаза | 1,7 | 579,6 | Типаза |

| Тисемсильт | 3,2 | 299,7 | Тисемсильт |

| Тлемсен | 9,4 | 971,4 | Тлемсен |

| Уаргла | 230,2 | 503,3 | Уаргла |

| Ум-эль-Буаги | 6,7 | 612,1 | Ум-эль-Буаги |

| Хеншела | 9,6 | 399,3 | Хеншела |

| Эль-Баяд | 88,9 | 259,8 | Эль-Баяд |

| Эль-Тарф | 2,9 | 406,2 | Эль-Тарф |

| Эль-Уэд | 69,4 | 607,7 | Эль-Уэд |

| Эш-Шелифф | 4,4 | 1015 | Эш-Шелифф |

А. – член ООН (1962), ЛАГ (1962), Афр. союза (1999; в 1963–98 – ОАЕ), МБРР (1963), МВФ (1963), ОПЕК (1969).

Государственный строй

А. – унитарное государство. Конституция А. принята 28.11.1996. Форма правления – смешанная республика.

Глава гос-ва и исполнит. власти – президент, избираемый путём прямого и всеобщего голосования на 5 лет (переизбрание возможно только один раз). Президент осуществляет высшую власть, определяет внутреннюю и внешнюю политику, возглавляет Совет министров, является главнокомандующим вооруж. силами, отвечает за национальную оборону и др.

Высший орган законодат. власти – двухпалатный парламент (образован в результате конституц. реформы 1996). Нижняя палата – Нац. нар. собрание – состоит из 380 депутатов (избираются всеобщим и прямым голосованием на 5 лет). Верхняя палата – Совет нации – состоит из 144 депутатов, каждые 3 года обновляется наполовину. Две трети Совета нации избираются на 6 лет выборными органами власти вилай (областей) и даиров (коммун), одна треть – назначается президентом.

Исполнительную власть осуществляет правительство, главу которого – премьер-министра – назначает президент. Остальные министры назначаются по предложению премьер-министра. Правительство несёт ответственность перед Нац. нар. собранием.

Партийно-политич. система А. находится в процессе становления. Наибольшим влиянием пользуются Нац. демократич. объединение (НДО), Фронт национального освобождения (ФНО), Движение общества мира (ДОМ), Объединение за культуру и демократию (ОКД), Демократическое и социальное движение (ДСД).

Природа

Рельеф

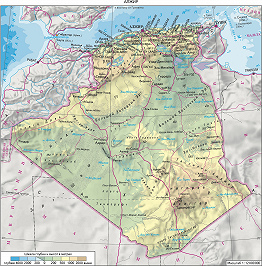

На севере А. почти параллельно друг другу протягиваются крупнейшие хребты Атласа – Телль-Атлас и Сахарский Атлас, разделённые Высокими плато, а также массивы – Варсенис (выс. до 1985 м, гора Сиди-Амар), Большая Кабилия и Малая Кабилия (выс. до 2308 м, гора Лала-Хедиджа), Ходна (выс. до 1863 м, гора Маадид), Орес (выс. до 2326 м, гора Шелия) (см. карту). Они прорезаны узкими глубокими ущельями, разделены на отдельные куполовидные более мелкие массивы. Южнее Сахарского Атласа простирается Сахара, занимающая до 4/5 территории страны. Она включает: крупные песчаные пустыни (эрги) – Большой Западный Эрг, Большой Восточный Эрг, Эрг-Игиди, Эрг-Шеш и др. – и каменистые пустыни (хамады) – плато Эль-Эглаб, Тадемаит, Тингерт, Танезруфт и др. На северо-востоке алжирской Сахары расположены низменность, заполненная песками, и котловина солёного оз. Шотт-Мельгир (26 м ниже уровня моря). Наиболее приподнятая юго-вост. часть алжирской Сахары – нагорье Ахаггар с массивом Атакор (выс. до 2906 м, гора Тахат – высшая точка А.), окружённое ступенчатыми плато Тассилин-Адджер, Тассилин-Ахаггар и горами Муйдир.

Геологическое строение и полезные ископаемые

На территории А. выделяют две области – Сахарскую (часть докембрийской Африканской платформы) и Телль-Атласскую (входит в покровно-складчатую систему Магрибид зап. сегмента Альпийско-Гималайского подвижного пояса). Сахарская платформенная область имеет метаморфич. фундамент (возраст 2,1–1,9 млрд. лет), выходящий на поверхность на западе в массиве Регибат и на юго-востоке в нагорье Ахаггар. На востоке фундамент претерпел тектоно-термальную переработку в конце докембрия (панафриканская складчатость). Выступы фундамента разделяют платформенные впадины (Тиндуф, Западно- и Восточно-Сахарские), выполненные морскими терригенно-карбонатными отложениями рифея – венда, лагунно-континентальными и морскими палеозоя, песчаниками и эвапоритами триаса, глинами и песчаниками юры – неогена. В Телль-Атласской обл. выделяется серия тектонич. покровов субширотного простирания, перемещённых с севера на юг. Различают три зоны – Внутреннюю, Центральную, Внешнюю – и Предтельский прогиб. Внутренняя зона включает прибрежные массивы Большой Кабилии и Малой Кабилии и известняковый хребет Дорсаль. Массивы слагаются фрагментами метаморфич. фундамента Африканской платформы и палеозойского осадочного чехла; хребет Дорсаль – системой чешуй, образованных гл. обр. мелководными известняками юры – эоцена и перекрытых обломочным палеогеном. Центр. зона сформирована мощным флишем мела – нижнего палеогена. Покровы Внешней зоны сложены глубоководными мергелями, известняками, радиоляритами мела – палеогена и мелководными юрскими карбонатами. Предтельский прогиб выполнен морской неогеновой молассой. Южнее располагается молодая платформа Высоких плато с герцинским складчатым фундаментом и маломощным чехлом осадков мезозоя – кайнозоя. Многие районы А. характеризуются высокой сейсмичностью, особенно Телль-Атлас (6–7 баллов). Разрушительные землетрясения в 1954, 1980, 1994, 2003.

Важнейшими полезными ископаемыми А. являются нефть, природный горючий газ, руды урана, железа, марганца, меди, свинца, цинка, ртути, сурьмы, золота, олова, вольфрама, фосфора, бария, по запасам которых А. занимает ведущие места среди африканских государств.

Климат

В Северном А. климат субтропический средиземноморский с тёплой дождливой зимой и жарким сухим летом. Ср. темп-ры января на побережье 12 °C, на межгорных равнинах 5 °C, июля 25 °C. Часты иссушающие ветры, сильные засухи. Осн. часть осадков выпадает в ноябре – январе (в Телль-Атласе 400–800 мм, в массивах Большая и Малая Кабилия до 1200 мм и более в год). Зимой в горных районах до 10–20 дней и более держится снег. В переходной к алжирской Сахаре зоне климат более засушливый, полупустынный (ср. темп-ра июля 32–36 °C, осадков 200–400 мм в год). В Сахаре климат тропический пустынный, очень сухой (менее 50 мм осадков в год, в отд. годы дождей не бывает). Суточные колебания темп-р св. 20 °C (летом темп-ра днём 40 °C и выше, ночью 20 °C, зимой соответственно ок. 20 °C, 0 °C и ниже). Сухие ветры часто вызывают песчаные бури.

Реки и озёра

Все реки А. представляют собой временные водотоки – уэды; наиболее крупный – Шелифф (700 км), остальные (Эль-Хамман, Иссер, Суммам, Эль-Кебир и др.) редко превышают 100 км. Они непригодны для судоходства, используются для орошения. На уэдах Сев. А. сооружены плотины, водохранилища и ГЭС. В прибрежных районах уэды впадают в Средиземное м., на Высоких плато и в Сахаре – в бассейны внутреннего стока. Паводки в уэдах продолжаются всего неск. часов, реже – неск. дней, и сопровождаются короткими, но сильными наводнениями. Много крупных и мелких солёных озёр (себхи), расположенных гл. обр. в межгорных котловинах и депрессиях Высоких плато и Сахары (Шотт-эш-Шерги, Шотт-эль-Ходна, Захрез-Шерги, Захрез-Гарби, Шотт-Мельгир и др.). Летом себхи пересыхают и покрываются соляной коркой толщиной 40–60 см. В Сахаре большие запасы подземных вод, особенно в сев. части, где расположены крупные оазисы (Тидикельт, Туггурт, Эль-Голеа и др.).

Почвы, растительный и животный мир

В Сев. А. преобладают коричневые почвы, в горах – их разновидности. Вокруг себхов – массивы солончаков. В Сахаре – щебнистые почвы тропич. пустынь, развеваемые и полузакреплённые пески. Местами из-за интенсивного испарения соединения железа и марганца образуют на поверхности чёрную плёнку, т. н. лак пустыни, или пустынный загар.

Для побережья характерна растительность средиземноморского типа – сухие жестколистные вечнозелёные деревья и кустарники. В горах хорошо выражена высотная поясность. До выс. 400–500 м – вечнозелёные кустарники и низкорослые деревья (маквис), а также окультуренные растения (олива, фисташковое дерево и др.), выше – леса из пробкового и вечнозелёного (каменного) дуба и листопадных пород деревьев. На выс. 1200–1500 м растёт алеппская сосна, до 2000 м – можжевельники и туя, выше – атласский кедр. На Высоких плато преобладает травянистая растительность – ковыль, полыни, дрок. Растительность Сахары очень бедна и представлена в осн. однолетними растениями – эфемерами и солянками. Многолетние травы, колючие кустарники и полукустарники встречаются лишь в местах близкого залегания грунтовых вод.

Животный мир А. в значит. степени истреблён. Из млекопитающих на севере А. сохранились берберский макак (маго), кабан, кабильский заяц; на севере Сахары – генетта, полосатая гиена, лисица фенек, шакал, рысь, гепард. Встречаются газели и антилопа-мендес (аддакс). Много мелких грызунов, летучих мышей, хищных птиц. Многочисленны пресмыкающиеся (ящерицы, вараны, хамелеоны, более 20 видов змей, черепахи) и насекомые (саранча, фаланги, скорпионы, клещи, сколопендры, филлоксера и др.).

В А. – 18 охраняемых природных территорий общей пл. 5,89 млн. га, в т. ч. нац. парки Ахаггар, Тассилин-Адджер (включён в список Всемирного наследия), Гурайя, Тениет-эль-Хад, Шреа, Джурджура (уникальные карстовые формы рельефа Сев. Африки).

Население

Большинство населения А. (73%) составляют арабы (2000, оценка), в осн. алжирцы, а также марокканцы, египтяне и иракцы; 26% – берберы, в т. ч. кабилы (8,6%), шильх (8,3%), шавийя (5%), а также мзаб, туареги, арабизированные берберы (3%). Кроме того, в А. живут французы (св. 0,1%) и др. народы.

А. характеризуется высоким и устойчивым ростом численности населения: в ср. на 2,37% в год (1990–2000). Население А. составляло (млн. чел.): 8,7 в 1950; 10,8 в 1960; 13,8 в 1970; 18,7 в 1980; 25,5 в 1990; 31,6 в 2003. В последние годы 20 в. наметилась тенденция к замедлению темпов роста за счёт снижения рождаемости. В 2004 рождаемость оценивалась в 17,8 на 1000 жит., смертность – в 4,6 на 1000 жит.; детская смертность – в 32 на 1000 новорождённых. Фертильность – 2,04 ребёнка на 1 женщину. Отмечается перевес мужского населения (50,5%) над женским, особенно среди молодёжи. Возрастной состав: до 14 лет – 29,9%, от 15 до 64 лет – 65,5%, лиц старше 65 лет – 4,6% (2004). Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин 71,2 года, для женщин 74,3 года. Ср. плотность нас. 13,5 чел./км2. Размещение населения по территории страны крайне неравномерно: в Сев. А., гл. обр. в предгорьях Телль-Атласа и на сравнительно узкой прибрежной полосе, проживает ок. 93% всего населения. Плотность здесь достигает 300 чел./км2. Наиболее густо населены окрестности г. Алжир и районы Кабилии и Ореса. В горах и на Высоких плато проживает ок. 1,5 млн. чел., плотность нас. 50 чел./км2; в Сахаре насчитывается менее 1 млн. чел., плотность не превышает 1 чел./км2. В городах проживает 58% нас. (2002). Крупнейшие города (тыс. чел.): Алжир (1700, в агломерации 3009), Оран (750), Константина (530), Батна (290), Аннаба (250), Сетиф (240), Сиди-Бель-Аббес (150, в агломерации 207), Бискра (200), Джельфа (180), Тебесса (170), Блида (170) (2003). Среди сельских жителей преобладает оседлое население (в осн. на западе и в центр. части Сев. А.), но есть полукочевники и кочевники-скотоводы (Высокие плато, Сахарский Атлас и Сахара). Оседлое население в Сахаре – жители оазисов (земледельцы и ремесленники) и центров горно-добывающей пром-сти. Трудоспособное нас. – 9,6 млн. чел. (2003), 62,6% занято в сфере услуг (в т. ч. 32% в управлении, 14,6% в торговле), 14% – в с. х-ве, 13,4% – в пром-сти, 10% – в строительстве. 25% нас. находится за чертой бедности (2001), безработных 26,2% (2003). Ежегодно ок. 2 млн. алжирцев (в осн. квалифицированных кадров) уезжает из страны в поисках работы в др. страны (в осн. во Францию).

Религия

Ок. 99% населения А. – мусульмане-сунниты (маликиты и ханафиты).

Ислам распространился на территории А. в 7–8 вв., в ходе арабских завоеваний. Согласно Конституции (1962), А. является светским гос-вом, гарантирующим основные свободы личности, но при этом придерживающимся исламских ценностей. Гос-во занимается строительством мечетей и подготовкой мусульм. духовенства. Собственность религ. учреждений находится в ведении Мин-ва религ. дел.

И. Р. Леоненкова.

Исторический очерк

Алжир в древности и Средневековье

Древнейшие находки, относимые к олдувайской культуре, на территории А. выделяются на памятниках со смешанным материалом (Айн-Ханеш). К ашелю относится ряд памятников, в т. ч. с находками атлантропа (Тернифин). Эпоха мустье представлена атерской культурой, верхний палеолит – оранской (иберо-мавританской, иберо-морусийской) культурой, мезолит – капсийской культурой. Культуры эпохи неолита, когда появляется скотоводство и керамика, долгое время сохраняли традиции предшествующего времени, прослеживаются связи с долиной Нила. К этому времени относятся стоянки и памятники наскальной живописи в Сахаре (Тассилин-Адджер), связываемые с нумидийскими племенами – предками берберов.

В 12 в. до н. э. на побережье А. появились первые финикийские колонии. Они объединились вокруг Карфагена, постепенно превратившегося в могуществ. державу, оспаривавшую гегемонию в зап. Средиземноморье у древних греков, а затем у римлян. В 3 в. до н. э. ливийцы (предки берберов) образовали в сев. части совр. А. межплеменные союзы массилов и масесилов. Вождь массилов Масинисса в 201 до н. э. объединил оба союза в единое царство Нумидию. При нём и его преемниках здесь процветали торговля, градостроительство и оригинальная культура, соединившая достижения нумидийцев и карфагенян. В 146 до н. э. Нумидия попала в зависимое от Рима положение. Внук Масиниссы Югурта вступил в 117 до н. э. на престол и начал борьбу за освобождение от власти римлян. Эта борьба привела к т. н. Югуртинской войне (111–105 до н. э.), после которой Нумидия была расчленена: её восток вошёл в рим. провинцию Африка, а центр и запад – в Мавретанию Цезарейскую.

Рим. колонизация и латинизация страны, тяжёлые налоги вызывали недовольство коренных жителей, и часть их ушла в Сахару. Оставшиеся в городах восприняли лат. язык (сохранив пунический, т. е. западнофиникийский), а во 2 в. н. э. – христианство. Антирим. движение приобрело религ. окраску. Кочевые берберы сев. Сахары призвали германцев-вандалов из Испании, которые в 429 высадились в Сев. Африке. Разгромив римлян, они основали здесь своё государство, столицей которого с 439 стал возрождённый Карфаген.

Византийцы, изгнавшие вандалов в 534, попытались возродить остатки рим. наследия, но без особого успеха. Заняв порты побережья, они оставили в руках берберских вождей внутренние области. Самым обширным было царство Джедар, основанное бербером-христианином Масуной. В лат. надписи 508 он назван «царём племён мавров и римлян» (маврами римляне, а до них греки и финикийцы, называли берберов и африканцев, затем арабов и вообще мусульман).

В 664–702 территория совр. А. была завоёвана арабами. После подавления в 683–688 восстания вождя берберов Косейлы и разгрома войск царицы-жрицы Дихии бинт Таббит, прозванной арабами «Кахина» (колдунья), А. был включён в состав халифата Омейядов. Араб. завоевание привело к переходу берберов и пунического населения в ислам и распространению араб. языка, наряду с берберским, в сельской местности, а также лат. и пуническим языками в городах. В горах берберы, и поныне составляющие 25% алжирцев, сохраняли свою самобытность. Они стали гл. опорой учения хариджитов. Ибадиты (гл. ветвь хариджитов) создали в 761 в центре и на западе страны имамат Рустамидов со столицей в Тахерте. После его падения в 10 в. ибадиты обосновались в обл. Мзаб в Сахаре.

В 10 в. А., как и весь Магриб, оказался под властью Фатимидов. Но, перебравшись в Египет, они доверили местное управление Зиридам, а те передали осн. часть страны Хаммадидам. Вторжение пришедших с востока араб. племён в 1062 подорвало власть и тех и других. Бедуины уничтожали посевы, селения, целые города, истребляли мужчин и насильно брали в жёны местных женщин. Это ускорило арабизацию населения, значит. часть которого с тех пор говорит на бедуинских диалектах араб. языка. В 1082 запад А. был захвачен пришедшими из Сахары кочевыми берберами во главе с Альморавидами. Хаммадиды с помощью бедуинов отбили их нашествие, удержав восток страны. Но вскоре новые властители Альмохады распространили своё господство на весь А. (1152–1235). При них сложился институт икта (воен. ленов), выделились привилегированные племена, помогавшие собирать налоги с податных племён.

Ослабление и распад державы Альмохадов породили в А. ряд мелких княжеств, из которых самым сильным стало берберское гос-во Зайянидов со столицей в Тлемсене (1235–1551). Оно не раз завоёвывалось более сильными соседями с запада и востока. Тем не менее Зайяниды успешно продолжили начатую Альмохадами политику внедрения в Магрибе достижений арабо-мавританской цивилизации Андалуса.

В 13–17 вв. наряду с арабизацией берберов для А. была характерна иммиграция мавров, изгнанных в ходе Реконкисты из Испании. Берберы Магриба всегда составляли значит. часть войск арабо-андалусских правителей, а после распада Кордовского халифата на Пиренейском п-ове образовали правящие династии в Бадахосе, Толедо, Малаге, Гранаде и др. городах. По всем крупным городам Магриба растекались торговцы, ремесленники, теологи, архитекторы, музыканты из Андалуса. Моряками-андалусцами был основан в 875 г. Тенес на западе А., а в 903 – г. Оран (ныне второй по величине в стране). С сер. 13 в. в А. стали прибывать беженцы из сев. и центр. областей Андалуса, захваченного кастильцами и арагонцами.

Мавры привнесли в Магриб традиции гор. цивилизации и утончённости нравов. Они повлияли на жизнь и облик городов А., составив осн. часть горожан (хадри), долгое время отличавшихся самобытными обычаями, одеждой, высокой грамотностью, особыми навыками в садоводстве и градостроительстве, именами и андалусским диалектом араб. языка. В А. различия между потомками мавров и прочими горожанами постепенно исчезали. Но андалусские традиции до сих пор живы в алж. поэзии, музыке, зодчестве, нац. кухне, прикладном иск-ве. Распространению араб. культуры в А. и ассимиляции арабами берберского окружения способствовали культурное доминирование мавров, втягивание кочевников в жизнь государства, язык которого был и языком религии.

В нач. 16 в. на побережье Магриба появились испанцы. Захват ими в 1509–1510 ряда прибрежных городов А. вынудил местных вождей обратиться за помощью к корсару Оруджу, который с 1510 активно участвовал в борьбе с испанцами. Изгнав их, он убил правителя г. Алжир и сам занял его место. После гибели Оруджа (1518) власть перешла к его брату Хайраддину Барбароссе, который признал себя вассалом османского султана. Получив титул бейлербея (тур. – «бей среди беев»), воен. корабли и артиллерию, Хайраддин после упорной борьбы подчинил себе почти всю страну. В 1533 он стал командующим (капудан-пашой) флота Османской империи и развязал войну на море с исп. и венецианским флотом, в которой алж. корсары приняли активное участие. В ходе 7 военно-морских экспедиций против Испании Хайраддин сжигал прибрежные селения и захватывал пленников, а также вывозил в А. морисков, т. е. насильно обращённых в католичество исп. мавров (ок. 70 тыс. чел.). Многие из них в отличие от арабов и берберов А. вступили в ряды янычар и внесли значит. вклад в восстановление крепостей, произ-во оружия, снаряжение и укрепление кадров флота. А. играл важную роль в османо-испанской борьбе в Средиземноморье благодаря своему географич. положению, удобным портам, сильному флоту, обилию борцов за веру (гази) среди янычар, мавров, морисков и коренных алжирцев. Флот А. разорял берега Испании, Сицилии, Мальты, Корсики, нападал на Геную и Барселону. В 1541 имп. Карл V Габсбург осадил г. Алжир, но потерпел неудачу. В 1551 бейлербей Хасан-паша сверг Зайянидов, подчинившихся Испании, и присоединил к своим владениям Тлемсен.

В 1568 бейлербеев в А. сменили назначаемые из Стамбула паши. Однако янычары, добившись права выбирать своих начальников (ага), постепенно ограничили их власть. С 1671 они и капитаны флота (раисы) стали избирать пожизненного правителя-дея (тур. «дайы» – дядя). Формально он делил власть с наместником Стамбула до 1711, когда дей Баба Али Шауш выслал пашу и перестал платить дань султану. На деле зависимость сохранялась: султана в А. считали духовным главой и посылали ему богатые дары, а в ответ дею предоставлялось вооружение и пополнение для янычар.

Территория А. при деях делилась на «дар ас-султан» (район столицы, управлявшийся самим деем) и три области (бейлика). Племенные округа обычно управлялись вождями племён. Но эта администрация контролировала не более 1/6 всего А., ибо надёжной опорой ей служили лишь янычары (к 1830, по разным сведениям, не более 10–30 тыс.) и ок. 20 тыс. потомков турок от браков с местными женщинами (кулуглу). Их власть над 3 млн. алжирцев поддерживалась гл. обр. путём разжигания разногласий и вражды между свободными племенами (ахль аль-махзен) и податным населением (райя), между арабами и берберами, кочевниками и оседлыми, крестьянами и горожанами, которых в А. в 18 в. было не более 5%.

Европа признала А. де-факто: договоры с ним заключили Франция (1628), Англия (1662), Голландия (1680). Дей и пиратская корпорация извлекали огромные доходы из корсарского промысла. Только в нач. 17 в. монахи-посредники выкупили у А. 37720 пленников-европейцев. Мориски, окончательно изгнанные из Испании в нач. 17 в., способствовали подъёму гор. культуры, садоводства, с. х-ва и работорговли в А. Однако начавшийся вскоре закат Османской империи ослабил и А. В 18 в. резко сократилось количество боевых кораблей (более чем в 10 раз по сравнению с 16–17 вв.), а также численность янычар (в 4 раза). Упали доходы от корсарства: за 18 в. число пленников в А. уменьшилось с 20–30 тыс. до 3–4 тыс. чел. Эпидемии чумы и частые неурожаи также подрывали силы государства деев. Дейская деспотия ослабла в воен. и политич. отношении. Этим воспользовалась Франция, с 17 в. стремившаяся к захвату Алжира.

Алжир под властью французских колонизаторов (1830–1962)

14.6.1830 французы высадили свои войска на побережье А., а 5.7.1830 дей Хусейн капитулировал и покинул страну. Однако сопротивление продолжалось. На востоке А. его возглавил правитель Константины Ахмед-бей, а на западе и в центре – эмир Абд аль-Кадир. Борьба продолжалась и после пленения их обоих в 1847–48. Французы с трудом подавили восстания в оазисах Зааджа (1849), Лагуат (1852), Туггурт (1854), 6 лет потратили на завоевание горной области Кабилия (1851–57), 11 лет – на подавление мятежных племён на западе и юге Алжира (1859–70). В 1871 восстание 250 племён А. (см. Мукрани восстание 1871–72) поставило под вопрос господство Франции в стране. Последние восстания происходили в 1876–83.

А. стал колонией Франции с 1834. В 1847 здесь жили уже 110 тыс. европейцев, в т. ч. 47 тыс. французов, остальные – испанцы, итальянцы, мальтийцы, немцы и др. Не французы и лица смешанного происхождения получили (1870) все права франц. граждан. Последствия франко-прус. войны отозвались в А. недолгим существованием Алж. коммуны (1870–71). Колонизаторы экспроприировали гос. земли А. (бейлик) и земли мусульм. общины (хабус), а также земли племён, оказывавших сопротивление или не имевших документов на владение своими угодьями. Половина лучших земель (2,3 млн. га из 4,5 млн. га), не считая лесов, копей и др. хозяйственно-ценных территорий, перешла в распоряжение франц. властей и частных колонистов. А. стал для метрополии важнейшим рынком сбыта и источником дешёвого сырья: продукции с. х-ва (вино, цитрусовые, фрукты, ранние овощи), фосфоритов, железной руды. Все командные высоты в экономике (банки, шахты, рудники, совр. фабрики и аграрные компании) контролировались ведущими монополиями Франции. Верхушка алжиро-европейцев, т. н. сеньоров колонизации, выступала в роли их агента, союзника и делового партнёра. Она опиралась на активную европ. общину и создавала ситуацию «колониального двоевластия», при которой власть Парижа была лишь формальным прикрытием власти «сеньоров».

В кон. 19 в. центр тяжести освободит. движения алжирцев переместился в города. Традиционалисты (в осн. предприниматели, духовенство и т. п.) выступали с 1887 с петициями об отказе от службы Франции, с требованиями уважения «законов и обычаев ислама». С 1892 в А. действовали младоалжирцы, видевшие путь к освобождению в ассимиляции алжирцев с французами. Нередко и те и другие действовали совместно, выпуская газеты, созывая собрания и манифестации. С началом 1-й мировой войны часть традиционалистов поддержала Османскую империю, а младоалжирцы – Францию. Из 173 тыс. алжирцев в рядах франц. армии 25 тыс. погибли. Ещё 119 тыс. алжирцев работали во Франции. И те и другие проникались в Европе революц. настроениями. В результате были образованы секции коммунистов (1920), в 1936 сложившиеся в Алж. компартию (АКП). Однако АКП была маловлиятельна в А. как «немусульманская» партия. Более популярной стала образованная в 1926 во Франции эмигрантами из Магриба нац.-революц. орг-ция «Североафриканская звезда» (см. Мессали Хадж), ставшая в нач. 1930-х гг. на позиции радикального национализма. Неоднократно запрещавшаяся властями, она была реорганизована в 1937 в Партию алж. народа (ППА), сохранявшую своё влияние и в подполье.

В нач. 1920-х гг. движение в защиту прав алжирцев возглавил внук Абд аль-Кадира Халид. Его наследницей объявила себя в 1927 Федерация туземных избранников, стоявшая за ассимиляцию с французами. В 1931 в А. возникла Алжирских улемов ассоциация, выступавшая за развитие нац. самобытности под лозунгом: «Алжир – моя родина, ислам – моя религия, арабский – мой язык». Вождь улемов Абд аль-Хамид Бен Бадис в полемике с ассимиляционистами утверждал, что «алж. мусульманская нация – не Франция, не может и не хочет ею быть». С победой Народного фронта во Франции алжирцам были предоставлены некоторые демократич. свободы. Однако Хартия требований Мусульм. конгресса, объединявшего в 1936 все партии А., была отвергнута властями.

В нач. 2-й мировой войны – в сент. 1939 были запрещены ППА и АКП. После капитуляции Франции в июне 1940 А. стал источником сырья и продовольствия для Германии и Италии. В нояб. 1942 десант войск США и Англии изменил ситуацию. Сотни тысяч алжирцев были мобилизованы во франц. армию и сражались против фашизма в Тунисе, Италии, Франции и Германии. В самом А. властям были предъявлены требования патриотов, выраженные в Манифесте алж. народа (1943). В марте 1944 возникла ассоциация «Друзья Манифеста и свободы», требовавшая автономии А. Но она была запрещена после подавления восстания в мае 1945, когда погибло св. 40 тыс. алжирцев.

В 1947 А. был навязан особый статут, на деле сохранивший колониальный режим. Но и он нарушался, особенно при проведении выборов. Возникший в 1951 как союз всех партий А. Фронт защиты и уважения свободы распался через год, не добившись своей цели. Тогда подпольные группы ППА, с 1947 создававшие партизанские отряды в горах, объединились и при помощи алж. эмиграции в араб. странах создали ФНО Алжира, который в ночь на 1.11.1954 поднял восстание, явившееся началом нац. революции 1954–62. К лету 1958 численность его бойцов достигла 130 тыс. чел. Были созданы политико-адм. организация алж. гос-ва, высший орган – Нац. совет алж. революции (НСАР). В 1956 ФНО выступил за независимую «демократическую и социальную республику» в А. Однако воен. превосходство Франции и непримиримость части европейцев-ультраколониалистов предопределили затягивание борьбы, в ходе которой погибло более 1 млн. алжирцев, ок. 2 млн. оказались в тюрьмах и концлагерях, 9 тыс. селений были уничтожены. Однако продолжение алжирцами сопротивления, давление ООН и признание президентом Франции Ш. де Голлем права А. на самоопределение в сент. 1959 сделали своё дело, особенно после подавления в А. путчей ультраколониалистов (январь 1960, апрель 1961). Переговоры Франции с ФНО завершились Эвианскими соглашениями 1962 о прекращении огня и самоопределении страны.

Независимый Алжир

По итогам референдума 1.7.1962 А. стал независимым государством (официально провозглашено 5.7.1962). Провозглашённая в сент. 1962 Алжирская Народная Демократич. Республика (АНДР) узаконила стихийно возникшее рабочее и крестьянское самоуправление и национализировала собственность выехавших иностранцев. Однако тяжёлое экономич. положение и ошибки первого президента Бен Беллы привели к перевороту 19.6.1965. У власти встал Революц. совет во главе с Х. Бумедьеном. В 1966–1974 он национализировал всю иностр. собственность и реорганизовал гос. сектор экономики, охвативший более 80% производства. Аграрная реформа и создание 6 тыс. кооперативов, строительство 660 пром. предприятий, отчисление более 25% доходов на нужды образования, рост прибылей от добычи нефти и газа, принятие Национальной хартии 1976 и новой конституции АНДР – таковы были достижения Бумедьена. После его смерти (1978) начался новый этап в истории АНДР, когда одновременное сокращение доходов от нефти и падение объёмов её добычи, также, как и необходимость погашения внешней задолженности, ухудшили социально-экономич. положение. Президент Ш. Бенджедид (1979–92) вынужден был маневрировать, уступая разным общественно-политич. течениям, в т. ч. исламистам, использовавшим трудности 1980-х гг.

В 1989 в АНДР была принята новая конституция, разрешившая многопартийность. Из нескольких десятков возникших партий выдвинулся Исламский фронт спасения (ИФС), выступивший за превращение светской АНДР в «исламское государство». В июне 1990 ИФС выиграл выборы в местные органы власти и стал пропагандировать свои взгляды с одновременной дискредитацией ФНО, к тому времени разложившегося под влиянием коррупции и бездействия. На выборах в парламент в дек. 1991 ИФС добился успеха в 1-м туре. Никто не сомневался в его окончательной победе. Однако армия, гос. аппарат, светские партии, большинство предпринимателей, интеллигенции и берберского населения не хотели этого. В результате Ш. Бенджедид, пытавшийся договориться с ИФС, 11.1.1992 ушёл в отставку. Его заменил Высший гос. совет (ВГС), отменивший 2-й тур выборов. Армия взяла под контроль положение в стране, на что боевики ИФС ответили вооруж. террором. Фактически в А. началась гражд. война.

Помимо представителей властей и армии, исламисты старались истребить интеллектуалов франц. школы, называя их «врагами языка Корана, исламской религии и нац. традиций». В результате в 1992–97 только в Европу бежало до 400 тыс. алжирцев. В то же время армия и спец. службы А. действовали эффективно, нанося исламистам тяжёлые потери. Всего в ходе этой войны к лету 1996 было убито ок. 50 тыс. чел., к 1998 – ок. 100 тыс. чел. Свыше 20 тыс. чел., включая многих депутатов от ИФС, были арестованы, преданы суду или депортированы в Сахару. Масштабы боевых действий даже оттеснили на второй план ИФС и его воен. филиал, выдвинув на авансцену из многочисленных отрядов боевиков наиболее беспощадную интернациональную по составу Вооруж. исламскую группировку (ВИГ). Но и ВИГ постепенно сошла со сцены.

Третий и последний пред. ВГС генерал Л. Зеруаль с 1993 пытался одновременно с воен. подавлением исламистов вести переговоры с разными их фракциями. Соглашения достигнуто не было, но бесперспективность террора, как и усталость от него, способствовали снижению интенсивности боёв. Постепенно часть исламистов, сложив оружие, стала переходить к мирному отстаиванию своих убеждений. В нояб. 1996 всенародный референдум утвердил новую конституцию АНДР, учредившую республику президентского типа. В выборах Нац. нар. собрания в июне 1997 участвовали 39 партий и 66% избирателей (ок. 11 млн. чел.). Избранный в апр. 1999 и переизбранный в апр. 2004 президент АНДР Абд аль-Азиз Бутефлика во многом способствовал умиротворению позиций политич. группировок, прекращению огня в А. (хотя отд. вспышки боёв имели место ещё и в 2001) и переключению внимания общества на проблемы восстановления нормальной жизни и экономики в стране. В парламентских выборах, прошедших в мае 2002, участвовали 23 партии и 7,4 млн. чел. (41% избирателей). Наибольшего успеха добился ФНО – 199 мест из 389 (35,5% голосов избирателей).

Хозяйство

А. – аграрная страна с развитой нефтегазовой и добывающей пром-стью. В пром-сти и строительстве создаётся 56,5% ВВП, в сфере услуг – 33,4%, в с. х-ве – 10,1% (2003). Последнее десятилетие 20 в. отмечено реформами, направленными на структурную перестройку экономики. Суть реформ – внедрение рыночных механизмов, частичная передача госпредприятий в частную или акционерную собственность, привлечение иностр. инвесторов и курс на использование совр. технологий; ключевые отрасли пром-сти – нефтяная, газовая и крупнейшие индустриальные комплексы остаются в ведении государства. Госсектор продолжает занимать главенствующие позиции в экономике страны (ок. 80% ВВП). Частный сектор преобладает в лёгкой и пищевой пром-сти (70–90%), в строительстве (60%), в сфере услуг, оптовой и розничной торговле (по 80%), в с. х-ве (80%). Абсолютный размер ВВП 196 млрд. долл., ВВП на душу населения 6 тыс. долл. (2003). В кон. 20 в. в результате повышения мировых цен на нефть и газ, а также роста экспортных поставок газа (в 1996 введён в действие новый трансмагрибский газопровод), достигнуто устойчивое положительное сальдо внешнеторгового баланса.

Промышленность

Основа экономики А. – горно-добывающая пром-сть (с 1967 контролируется гос. компанией «СОНАРЕМ») (табл. 2).

Ведущие отрасли – добыча нефти (3-е место в Африке после Нигерии и Ливии) и природного газа (1-е место в Африке и 3-е в мире после России и США), экспорт которых даёт ок. 95% валютных поступлений и ок. 2/3 дохода госбюджета страны. В 2000 было экспортировано 32 млн. т нефти (72% в страны ЕС, 17% в Северную Америку) и 62 млрд. м3 газа, в т. ч. 26 млрд. м3 в сжиженном виде. В ближайшем будущем газ должен стать осн. источником валютных поступлений А. Нефтегазовый сектор на 99% контролируется гос. компанией «СОНАТРАК» (с 1963), которая ведёт разработку нефти на месторождениях в р-нах Хасси-Месауд, Уаргла, Гасси-Туиль, Месдар, Тин-Фуе, Гурд-эль-Багель и др. Крупнейшее разрабатываемое месторождение газа Хасси-Рмель (80% добычи в 2002).

Таблица 2. Добыча и производство основных видов минерального сырья (2000)

| Минеральное сырьё | Производство (доля в Африке, %) |

|---|---|

| Барит, тыс. т | 50,0 (13,5) |

| Железная руда, млн. т | 2,4 (2,8) |

| Нефть сырая с конденсатом, млн. т | 40,4 (11,6) |

| Природный газ (товарная добыча), млрд. м3 | 89,3 (63,8) |

| Рафинированный свинец, тыс. т | 6,1 (4,7) |

| Рафинированный цинк, тыс. т | 32,2 (21,7) |

| Ртуть (первичная), т | 215,6 |

| Серебро (концентрат), т | 1,2 |

| Фосфориты (в концентратах), млн. т | 1 |

Разработка месторождений железной руды (2,8% добычи в Африке) ведётся на северо-западе, севере (Бени-Саф, Саккар, Тимезрит) и востоке страны (Джебель-Уэнза, Бу-Хадра, Хангет). Экспортируется ок. 40–50% руды. Каменный уголь, в осн. для местных нужд, добывается в Бешаре, Кенадзе и Ксиксу. Из цветных металлов добывают гл. обр. цинк и в небольших количествах свинец, медь, сурьму. Попутно извлекают серебро, кобальт, стронций. Эксплуатируются три месторождения свинцово-цинковых руд – Эль-Абед, Херзет-Юсеф и Сиди-Камбур. Ведётся добыча руд урана и вольфрама (нагорье Ахаггар). Экспортное значение имеет добыча ртути на рудниках в Аззабе и Фендеке (3-е место в мире после Киргизии и Испании по добыче и 4-е – по экспорту) и фосфоритов (рудник Джебель-Онк в р-не Тебессы; экспортируется более половины добываемого сырья). Ежегодно производится ок. 18 тыс. т каолина, более 230 тыс. т каменной соли.

Электроэнергетика А. базируется на мазуте и природном газе – преобладают тепловые электростанции. Произ-во электроэнергии с 1979 по 2001 выросло с 6 до 24,7 млрд. кВт·час. Крупнейшие ТЭС – в Алжире, Оране, Константине, Скикде, Аннабе. Производством и распределением электроэнергии ведает гос. компания «СОНЕЛЬГАЗ». Действуют крупные паротурбинные ТЭС мощностью 100–200 тыс. кВт (в Аннабе, Оране, Арзеве, Алжире, Скикде). Широкое распространение получили небольшие дизельные станции и газотурбинные станции (мощностью ок. 100 тыс. кВт) в пригородах Алжира, Хасси-Месауде, Буфарике, Мсиле, Тиарете, Хасси-Рмеле и др. Крупные электростанции объединены в кольцевую энергосистему. В 1993 в научно-исследоват. центре близ Айн-Усеры введён в строй эксперим. атомный реактор мощностью 15 МВт для исследований в рамках нац. ядерной программы.

Обрабатывающая пром-сть А. представлена предприятиями чёрной (комбинат полного цикла мощностью 1,8 млн. т стали в год в Эль-Хаджаре, р-н Аннабы) и цветной металлургии (завод по произ-ву цинка в Газавете; металлургич. комбинат по переработке руд ртути в Аззабе). Суммарные мощности нефтеперерабатывающих заводов А. ок. 26,5 млн. т в год сырой нефти, из них 16 млн. т приходится на крупнейшее предприятие страны в Скикде (нефть экспортируется). Для внутренних нужд нефтепродукты производят 4 нефтеперерабатывающих завода: в Арзеве (3 млн. т в год), Алжире (2,9 млн. т в год), Хасси-Месауде и Ин-Аменасе. Чрезвычайно актуально для А. использование попутного нефтяного газа, наполовину сжигаемого в факелах. Для его утилизации построено 2 завода в Хасси-Месауде, откуда по трубопроводу (длиной 800 км) он направляется в порт Арзев. Машиностроение включает: сборку тяжёлых грузовиков и автобусов (завод в Руибе); произ-во двигателей «Пежо» (в пригороде Алжира), экскаваторов, тракторов (в Константине) и др. с.-х. машин и инвентаря (Сиди-Бель-Аббес), вагонов и ж.-д. оборудования (Аннаба и Алжир), станков (Уэд-Хамимин), электротехники и электроники (заводы в Тизи-Узу, Алжире, Сетифе, Константине, Сиди-Бель-Аббесе, Бискре, Мохаммадии, Тлемсене). Произ-во удобрений в Аннабе, Тебессе, Арзеве, Алжире, Оране. Развита текстильная пром-сть (на базе местного хлопка и шерсти); производятся пробка, бумага, цемент, стекло. Предприятия пищевой пром-сти размещены почти во всех городах Сев. А. (винодельческие, консервные заводы, табачные фабрики, предприятия по переработке аграрного сырья). Кустарные промыслы: ковроделие, вышивка (в горных р-нах Кабилии и Оресы), глазурованная керамика, фаянсовая посуда, медные изделия, бурнусы, бытовая утварь, плетёные изделия.

Ежегодные заготовки древесины составляют ок. 2,7 тыс. м3, в т. ч. для бытовых нужд 2,3 тыс. м3. Наибольшее значение заготовки леса (алеппской сосны и атласского кедра, гл. строевого леса в стране) имеют в горах Телль-Атласа. Огромное хозяйств. значение имеет пробковый дуб – каждые 6–8 лет с деревьев снимают кору, из которой делают лучшую в мире пробку, по заготовкам которой А. занимает 3-е место в мире после Испании и Португалии.

Сельское хозяйство

Земельные ресурсы в А. ограничены – для с. х-ва пригодно только 17% территории, из них почти 80% занимают пастбища. Основа с. х-ва (даёт 3/4 стоимости агропродукции) – земледелие (табл. 3). Природные условия особенно благоприятны в неширокой приморской полосе, где развито с. х-во средиземноморского типа, в предгорьях и межгорных равнинах. В засушливых районах земледелие возможно лишь при орошении. На поливных землях (5600 км2, 1998) выращивается 40% всей продукции земледелия, особенно фруктов и овощей. Преобладают зерновые культуры (сбор св. 2 млн. т в год), гл. обр. пшеница (особенно твёрдых сортов; возделывают на плодородных равнинах Сиди-Бель-Аббеса, Серсуфа и Сетифа, во внутренних областях Телль-Атласа, на Высоких плато и в р-не Константины), кукуруза, сорго, овёс. Уровень механизации невысок – на каждые 100 га пашни приходится 1,2 трактора (2002). Выращивают цитрусовые, оливки, финики, технич. культуры. В прибрежных районах развито виноградарство. Экспорт вина и кишмиша обеспечивает ок. 60% стоимости с.-х. экспорта. Цитрусовые (в осн. апельсины) культивируют на равнине Митиджа и в долине р. Шелифф, оливки – в Кабилии (ок. 2/5 сбора оливок), финиковую пальму – в оазисах Сахары; ранние овощи (томаты, картофель, лук, морковь, зелёный горошек, артишоки), бахчевые культуры, фрукты (яблоки, груши, инжир, сливы, абрикосы, персики) и миндаль – на побережье вокруг крупных городов (особенно в окрестностях Алжира и Орана). Из технич. культур преобладает табак (для экспорта). Из бобовых, играющих важную роль в рационе населения, сажают горох, фасоль, нут и др. Особое место в хозяйстве А. занимают сбор и переработка травы альфа (алжирского сизаля) для произ-ва лучших сортов бумаги, канатов, грубой ткани и плетёных изделий.

Таблица 3. Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции (2000, тыс. т)

| Культуры | Сбор |

|---|---|

| Апельсины | 300,0 |

| Виноград | 196,0 |

| Картофель | 1200,0 |

| Лук | 320,0 |

| Овёс | 45,0 |

| Оливки | 300,0 |

| Пшеница | 1502,0 |

| Томаты | 800,0 |

| Финики | 370,0 |

| Ячмень | 550,0 |

Уровень развития животноводства, не удовлетворяющего потребности населения в мясе, молоке и животном масле, невысок и сдерживается состоянием пастбищ и недостатком кормов (табл. 4). Крупный рогатый скот разводят преим. на орошаемых землях в прибрежных районах Сев. А. (особенно на востоке побережья). Б. ч. поголовья овец и коз сосредоточена в районе Телль-Атласа. Большое значение овцеводство как осн. источник существования имеет для населения сухих степных и полупустынных плоскогорий. На Высоких плато и внутренних равнинах скотоводство носит преим. кочевой и полукочевой характер. Гл. проблема здесь – наличие водопоев для скота. Осн. часть мяса (особенно баранины) и шерсти производится в традиц. хозяйствах кочевников и полукочевников. Рыболовство развито также недостаточно, хотя прибрежные воды Средиземного м. богаты рыбой (анчоусы, сардины, тунец, сельдь, скумбрия, креветки, кальмары). Ежегодно вылавливают св. 100–110 тыс. т рыбы. Кроме портов многоцелевого назначения (Оран, Алжир, Мостаганем и др.), траулеры принимают на разгрузку неск. специализированных рыболовецких портов (Бени-Саф, Тенес, Шершель, Джиджель).

Таблица 4. Поголовье скота и птицы (2000)

| Верблюды, тыс. голов | 245,0 |

|---|---|

| Козы, млн. голов | 3,2 |

| Крупный рогатый скот, млн. голов | 1,6 |

| Куры, млн. голов | 110,0 |

| Лошади, тыс. голов | 44,0 |

| Мулы, тыс. голов | 43,0 |

| Овцы, млн. голов | 17,3 |

Транспорт

Автомобильным транспортом выполняется 85% внутренних пассажирских и 73% всех грузовых перевозок. Длина автомобильных дорог 104 тыс. км (плотность 43 км/1000 км2), в т. ч. с твёрдым покрытием 71,7 тыс. км, из которых 640 км скоростных магистралей. Гл. проект, осуществлённый в годы независимости, – транссахарская магистраль Алжир – Лагос, решившая проблему транспортной связи А. со странами южнее Сахары. Длина железных дорог более 4 тыс. км (плотность 18 км/10000 км2), из них 283 км электрифицировано. Железные дороги используются преим. для внутренних перевозок грузов и имеют первостепенное значение в обслуживании четырёх крупнейших индустриальных центров страны – Алжира, Аннабы, Орана и Константины. Гл. проблема – недостаток пропускной способности и одноколейность дорог. Осн. объём (70%) внешнеторговых перевозок осуществляется морским транспортом (ж.-д. – 20%, автомобильным – 10%).

Хорошо развита портовая инфраструктура: 14 морских портов (пропускная способность 80 млн. т), в т. ч. порты многоцелевого назначения Алжир, Аннаба, Арзев, Скикда, Оран, Мостаганем, Беджая. Торговый флот насчитывает 59 судов общим тоннажем 838 тыс. рег. бр.-т (или 930 тыс. т дедвейта). Нефть и сжиженный газ перевозят на собств. судах, б. ч. перевозок сухих грузов осуществляется иностр. судами.

Существенное развитие в А. получил трубопроводный транспорт. Общая протяжённость трубопроводов 9858 км, в т. ч. для сырой нефти – 6612 км, для нефтепродуктов – 298 км, природного газа – 2948 км. Два газопровода предназначены для экспорта газа в Европу: «Трансмед» – в Италию (24 млрд. м3 в год) через Тунис и «Магриб – Европа» – в Испанию и Португалию (8,5 млрд. м3) через Марокко и Гибралтарский пролив.

Через А. проходят почти все междунар. авиалинии, связывающие Зап. Европу с Африкой. В столице – междунар. аэропорт Дар-эль-Бейда. Междунар. рейсы принимают также аэропорты в Оране, Константине, Аннабе, Тлесмене, Гардае, Тебессе.

Внешние экономические связи

Стоимость экспорта (2003) 24,96 млрд. долл., импорта – 12,42 млрд. долл. Осн. статьи экспорта: нефть, сжиженный газ, нефтепродукты, железная руда, фосфориты, ртуть, вино и напитки, фрукты и ранние овощи, оливковое масло, табак, альфа, пробка, живой скот (овцы), шерсть, ковры. В 2003 на долю Италии приходилось 19,5% экспорта, США – 18,5%, Франции – 13,6%, Испании – 11,2%, Бразилии – 4,9%. Основу импорта составляют машины и оборудование, металлоизделия, транспортные средства, продовольствие и напитки, потребительские товары. Гл. торговые партнёры – Франция (31% стоимости импорта в 2003), Италия (9,6%), Испания (6,1%), Германия (5,5%).

Вооружённые силы

Состоят из регулярных ВС (ок. 220 тыс. чел.) и иррегулярных войск (ок. 90 тыс. чел.). Верховный главнокомандующий – президент. Высшие органы воен. управления – Мин-во нац. обороны и штаб ВС. Регулярные ВС включают сухопутные войска (СВ), ВВС, войска ПВО и ВМС (2004). СВ составляют основу ВС А. В боевом составе они имеют 4 дивизии (2 механизированные, 2 танковые), 18 отд. бригад (6 мотопехотных, 4 механизированные, 5 зенитных артиллерийских, танковую, воздушно-десантную и зенитную ракетную). На вооружении СВ состоит ок. 1200 боевых танков (Т-72, Т-62, Т-55), до 1800 орудий полевой артиллерии, до 1300 миномётов и РСЗО, ок. 800 противотанковых средств, более 1000 бронированных машин, а также св. 3000 зенитных средств. ВВС имеют в своём составе 12 боевых эскадрилий и вертолётный полк. Всего в боевом составе ВВС – до 180 самолётов боевой авиации и ок. 100 боевых и транспортных вертолётов. Войска ПВО состоят из 3 зенитных ракетных бригад и 3 отдельных зенитных артиллерийских дивизионов, подразделений радиотехнич. войск. В составе ВМС дивизионы боевых кораблей и катеров, дивизионы береговой обороны, батальоны морской пехоты и береговой охраны, отдельные роты берегового наблюдения и отдельные батареи береговой артиллерии. Имеют на вооружении подводные лодки, боевые корабли, ракетные, сторожевые и торпедные катера. В состав иррегулярных войск ВС входят: нац. жандармерия (ок. 45 тыс. чел.), республиканская гвардия (до 5 тыс. чел.), силы нац. безопасности (ок. 2 тыс. чел.), войска гражд. обороны. ВС А. комплектуются на основе закона о всеобщей воинской повинности, набор в ВС производится дважды в год, призывной возраст 19–27 лет, срок действительной воен. службы 1,5 года. Офицерские кадры комплектуются лицами, прошедшими установленный курс обучения в общевойсковой академии, воен. уч-щах или получившими соответствующую подготовку за границей.

Здравоохранение

В А. насчитывается ок. 700 лечебно-профилактич. учреждений на 58 тыс. коек, ок. 500 поликлиник, св. 1200 центров здоровья (2000). Врачей готовят в Алжирском ун-те и его филиалах в Оране и Константине. В гос. секторе работают 23,1 тыс., в частном – 10,8 тыс. врачей (2001). Расходы на здравоохранение 3,6% ВВП (2000). В структуре заболеваемости преобладают инфекц. болезни. Осн. причины смерти – лейшманиоз, менингит, брюшной тиф, дизентерия. Курорты: Хаммам-Бу-Хаджар, Хаммам-Мескутин и др.

Спорт

Вопросами физич. воспитания и спорта занимается Мин-во по делам молодёжи и спорта. Наиболее развиты виды спорта: лёгкая атлетика, футбол, бокс, гандбол. В 1990 сборная Алжира по футболу выиграла Кубок Африки. Футбольные клубы А. 4 раза выигрывали Кубок афр. чемпионов (1976, 1981, 1988, 1990). Олимпийский комитет признан МОК в 1964, в том же году состоялся олимпийский дебют нац. сборной команды. Всего на Олимпийских играх (1964–2004) спортсмены А. завоевали 4 золотых, 1 серебряную, 7 бронзовых медалей. Чемпионами Олимпийских игр стали: Х. Боулмерка (1992), 3-кратный чемпион мира (1991, 1993, 1995) Н. Морсели (1996), Н. Мерах-Бенида (2000) – все выиграли бег на 1500 м, и боксёр Х. Солтани (1996), победитель в весовой категории 60 кг.

Образование. Учреждения наукии культуры

Система образования включает детские сады, начальные и средние общеобразоват. школы, центры проф.-технич. подготовки, разветвлённую сеть университетов и университетских центров, высших нац. школ и институтов. Дошкольная и школьная подготовка находятся в ведении Мин-ва просвещения и базового образования. Управление учреждениями высшего образования и повышения квалификации специалистов осуществляет Мин-во высшего образования и научных исследований. Осн. документом в области высшего образования является Закон об ориентации высшего образования (1999), который получил развитие в документах 2000 и 2001, регламентирующих создание и функции Нац. университетской конференции.

В А. – св. 1300 гос. платных детских садов (ок. 47 тыс. детей, св. 1800 воспитателей; 2002). Общее образование (обязательное для детей 6–15 лет) – бесплатное; его дают т. н. базовые школы (9 лет обучения, в т. ч. начальное – 6 лет). Лучшие учащиеся продолжают учёбу в общеобразоват. или технич. лицеях по специализациям. Полный курс среднего образования до 13 лет обучения. Курс средней школы завершается экзаменами на получение свидетельства бакалавра, дающего право на поступление в вуз (по большинству специальностей без экзаменов). Охват детей соответствующего возраста начальным образованием составляет 95%, средним – 52%. Существуют специализированные платные муз., спортивные, худож. школы. Движение за возрождение исламских ценностей в алж. обществе привело к их утверждению в сфере воспитания и образования. Арабизация призвана открыть доступ к образованию широким нар. массам, владеющим лишь араб. языком. Доля неграмотных в 2001 в возрасте от 15 лет и старше составляла 24,9% среди мужчин, 48,7% среди женщин, в среднем – 36,7%.

Проф. обучение осуществляется в средних проф.-технич. учебных заведениях (1–3 года обучения в зависимости от профиля), центрах проф. подготовки и центрах ученичества на предприятиях. Функционируют более 700 центров проф. подготовки.

Сеть высшего образования в 38 алж. городах включает 7 ун-тов, 170 др. вузов. В вузах обучалось св. 700 тыс. студентов (2004). Крупнейшие вузы: Алжирский ун-т (основан в 1879), ун-ты естеств. наук и технологии им. Х. Бумедьена в Алжире (1974) и Оране (1986), ун-т в Константине (1969), Исламский ун-т (1984); созданные при технич. содействии СССР вузы и техникумы для нефтегазовой и текстильной отраслей в Бумердесе (1964), для горно-рудной и металлургической – в Аннабе (1975), высшая ветеринарная школа в Эль-Харраше (1965) и др. Крупнейшие н.-и. учреждения А.: Ин-т Пастера (основан в 1910), Ин-т ядерных исследований (1966), Ин-т Гёте (1963) и др. Крупнейшие библиотеки: Национальная (основана в 1835) и Алжирского ун-та (1880). Гл. музеи (все в г. Алжир): Нац. музей древностей (основан в 1897), Нац. музей Алжира (1930), Этнографический (вилла Бардо; с 1930), Революции (1983) и др.

Средства массовой информации

Издаётся св. 30 газет, в осн. на араб. и франц. языках (2004). Наиболее влиятельные арабоязычные газеты – «Аль-Ватан», «Аль-Яум», «Аль-Хабар». Осн. франкоязычные газеты – «Эль-Муджахид» («El Moudjahid»), «Матэн» («Le Matin»). На берберских яз. выходит газ. «Ассалу», на англ. – «Норт Африкан джорнал» («North African Journal»). Офиц. информац. агентство – «Альжери пресс сервис» («Algerie Press Service») (1961). С 1999 в А. действует частное информац. агентство «Ажанс альжерьен д’энформасьон» («L’Agence Algerienne d’Information»). Гос. телевидение и радиовещание контролируется компанией «Радио-телевизьон альжерьен» («Radio-Television Algerienne»). Все телепередачи в рамках гос. вещания ведутся на араб. языке. Радио вещает на араб., берберских и франц. языках. С 1998 разрешена деятельность частных теле- и радиостанций.

Литература

Литература А. существует на арабском (в его лит. и диал. формах), берберских и франц. языках.

Литература Алжира на арабском языке

В государствах на территории совр. А., начиная с 8–9 вв., лит-ра развивалась в русле араб. классич. традиции (см. Арабо-мусульманская культура). Становление новой алж. лит-ры на араб. яз. относится к 20 в. и связано с именами Мухаммеда Бен Шенеба и Абд аль-Хамида Бен Бадиса, испытавших влияние просветит. и реформаторских течений в восточноараб. культуре 2-й пол. 19 в. Муфди Закария (автор нац. гимна, 1955) и Мухаммед аль-Ид, которого считают родоначальником совр. алж. поэзии, опирались на классич. традиции. В нач. 20 в. в А. зарождается нац. драматургия, продолжавшая традиции нар. фарсовых представлений, преим. на алж. диалекте араб. языка («Джеха» Аллалу и Дахмуна, 1926). Проза начала формироваться после 2-й мировой войны. Её осн. темы в 1950–60-х гг. – нац.-освободит. война, борьба за социальный прогресс (Ахмед Рида-Хуху, Ахмед Ашур, Зухур аль-Ваниси, Абд аль-Маджид аш-Шафии, Ханафи Бениса, Фадиль Масуди), становление нового А., столкновение арабо-мусульманской и западной культур (Абд аль-Хамид Бенхедуга, ат-Тахир Ваттар). Гл. темы лит-ры последних десятилетий 20 в. – критика произвола чиновничества и исламистского терроризма (романы «Завтра будет новый день» Абд аль-Хамида Бенхедуги, 1992; «Свеча и лабиринты», 1995, «Святой Тахир возвращается в свой непорочный мавзолей», 1999, Ваттара).

Литература Алжира на берберских языках

Наиболее заметное место в бербероязычной лит-ре А. занимает творчество кабилов. Поэзия кабилов связана преим. с нац.-освободит. борьбой. После разгрома нац.-освободит. движения 1871–72 горечь поражения выразили поэты Смаил Азиккив, Моханд-уль-Хосин, Моханд Муса Авагнун, Моханд-уль-Мохтар, Моханд-у-Ашур. Вершиной кабильской поэзии считается творчество Моханд-у-Мханда.

Литература Алжира на французском языке

Литература Алжира на французском языке зародилась в 1920–30-е гг. (основоположник франкоязычной поэзии А. – Ж. Амруш), но окончательно сформировалась после 2-й мировой войны. До начала вооруж. борьбы А. за независимость (1954–62) она была представлена гл. обр. творчеством романистов-бытописателей М. Ферауна («Сын бедняка», 1950; «Земля и кровь», 1953) и М. Маммери («Забытый холм», 1952; «Когда спит справедливость», 1954), рисовавших жизнь берберов. В 1956 в Париже вышел роман «Неджма» Катеба Ясина, проникнутый ожиданием освобождения А. от колонизаторов и положивший конец периоду т. н. этнографических романов. Романы М. Хаддада («Я подарю тебе газель», 1959; «Набережная цветов не отвечает», 1961) анализируют роль интеллигенции в войне. В поэзии (М. Хаддад, Катеб Ясин, М. Диб, Н. Тидафи, Н. Аба) гл. тема – сопротивление врагу и скорбь по погибшим. В творчестве поэтов 1960–1970-х гг. (Х. Бельхальфауи, Ю. Себти, Т. Джаут) преобладают мотивы разочарования в результатах освободит. войны. В нач. 1970-х гг. заявляет о себе поколение «новой волны», пытающееся осмыслить итоги борьбы за независимость, судьбу А. (Катеб Ясин, М. Диб, М. Маммери; более молодые – Р. Буджедра, Н. Фарес, Т. Джаут, Р. Мимуни). Развивается жанр рассказа (М. Ашур). Настроения пессимизма и безнадёжности, усиливающиеся с началом гражд. войны и разгулом террора в А. (1980-е гг.), нашли отражение в романах Р. Мимуни («Повёрнутая река», 1982), Т. Джаута («Собиратели костей», 1984; «Изобретение пустыни», 1987). В 1990-е гг. алж. писатели и поэты обращаются к анализу и осуждению терроризма («Беспорядок вещей», 1990, «Жизнь на лицевую сторону», 1997, Р. Буджедры; «Бремя жизни», 1991, «Проклятие», 1993, Р. Мимуни; «Если захочет дьявол» М. Диба, 1998), к критике преступности и коррупции (романы «Идущий на смерть!», 1997, «Писатель», 2001, М. Мулессегуля, выступающего под псевд. Ясмина Хадра).

Архитектура и изобразительное искусство

На плато Тассилин-Адджер (в Центр. Сахаре) сохранились пещерные поселения (ок. 10-го – 1-е тыс. до н. э.) с уникальными наскальными полихромными изображениями (8-е – нач. 3-го тыс. до н. э. и первые века н. э.).

В прибрежных районах в кон. 2-го – 1-м тыс. до н. э. развивалось иск-во финикийских колоний – Картенны (ныне Тенес), Икозиума (г. Алжир), Гиппона, Иола (Шершель). В 7–4 вв. до н. э. и позднее иск-во А. испытывало значит. воздействие худож. культуры Карфагена. В 3–1 вв. до н. э. иск-во ливийских царств – Мавретании (Зап. А.) и Нумидии (Вост. А.) с центрами в Иоле – Цезарее (Шершель) и Цирте (Константина) – формировалось в процессе проникновения в культуру местных берберских племён карфагенских и греч. черт и приёмов (мемориально-погребальное башенное сооружение Сума аль-Круб, сер. 3 – нач. 2 вв. до н. э.; круглый в плане «мавзолей» Медрасен, 3 в. до н. э.; «Гробница мавретанских царей», 2–1 вв. до н. э.). Рим. завоевание сопровождалось распространением в А. античных градостроит. приёмов и архитектуры. Во вновь основанных городах (Джемила, Типаса, Тимгад, Константина) с обрамлёнными колоннадами прямыми улицами строились храмы, театры, триумфальные арки, термы, обществ. и жилые здания, украшенные красочными мозаиками и скульптурой, мосты, акведуки.

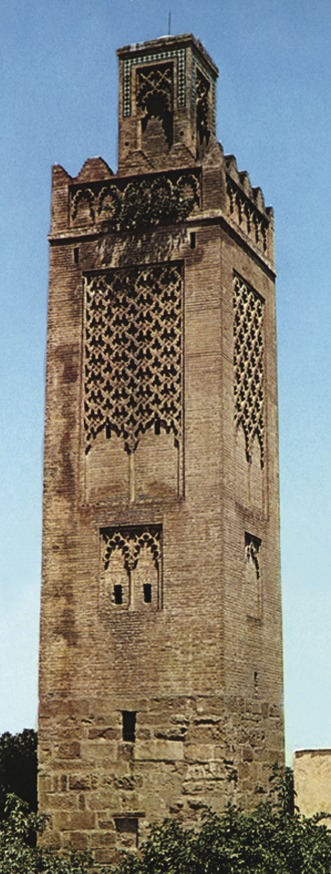

В визант. период возводились крепости, базилики, баптистерии, мавзолеи; в декоре преобладала резьба по камню. Наряду с живописью и скульптурой в рим. и визант. время высокого уровня достигли худож. ремёсла: стеклоделие, керамика, ювелирное дело. С кон. 7 в. воздействие иск-ва мусульм. Востока сказалось в ср.-век. архитектуре Тахерта (ныне Тиарет), Седраты, городах долины Мзаб. Худож. стиль, который сформировался в столицах Фатимидов в Ифрикии (Тунисе) в 10 в., получил собств. развитие в среде берберского населения А. в дворцово-культовых ансамблях Ашира и, особенно, Кала-Бени-Хаммада. В 12 в. гл. худож. центром страны стал Тлемсен.

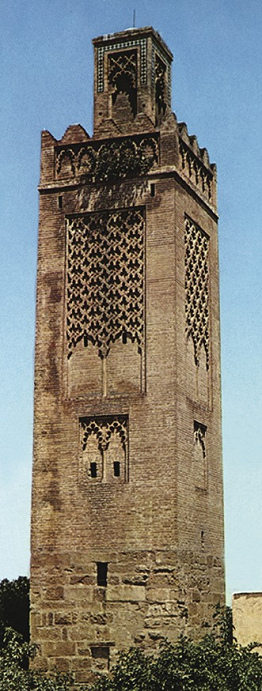

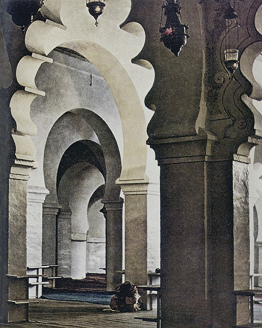

Ср.-век. города А. включали укреплённое ядро – медину, с паутиной узких извилистых улиц, и касбу, с дворцом правителя. Формирование алж. ветви арабо-берберской культуры (см. Мавританское искусство) проявилось в местных типах колонной мечети с нефами под 2-скатной черепичной крышей на открытых дерев. стропилах (Большие мечети Алжира, Недромы, Тлемсена), 4-гранного минарета с зубчатым парапетом и купольным фонарём, культового комплекса – завии. В архит. декоре широко применялись сталактиты, выложенные кирпичом узоры, изразцовые фризы. Во всех видах творчества получил развитие растительный и геометрич. орнамент и каллиграфия. В османский период архитектура А. восприняла некоторые формы тур. зодчества и декора, в тканях и вышивке широко применялся цветочный орнамент тур. типа с мотивами крупных волнистых стеблей. В керамике и металле сохранялись старые арабские, а в творчестве кочевого населения – исконные племенные берберские традиции.

В колониальный период основанные французами форты вырастали в города с регулярной планировкой и европ. застройкой. В 1-й пол. 20 в. на архитектуру А. решающее влияние оказали градостроит. идеи Ле Корбюзье (в 1930-е гг. член комиссии по планировке г. Алжир). Гор. и сельские дома возводились с соблюдением традиц. планировки и декора. Основание в 1881 в г. Алжир Нац. школы архитектуры и изящных иск-в способствовало приобщению А. к европ. худож. традиции (живописцы бр. Мухаммед и Омар Расим, Темам Ранем). В независимом А. развернулось строительство жилых и школьных зданий, туристич. комплексов, разрабатывались проекты типовых посёлков. В развитии совр. архит. мысли А. важную роль играют идеи нац. возрождения, в области изобразит. и декоративно-прикладного иск-ва – Нац. союз, объединяющий живописцев и скульпторов, а также Школа изящных иск-в и декоративного иск-ва в г. Алжир и Гор. школа изящных иск-в в Оране. Нар. творчество представлено гравировкой и чеканкой по металлу, расписной керамикой (из р-нов Кабилии и др.), узорными тканями, коврами, вышивкой.

Музыка

Муз. культура А. развивалась в связи с культурой др. стран Магриба. Её своеобразие определяется синтезом берберских, арабских, иранских, андалусских традиций. В ней выделяются: музыка кочевых берберов (самый древний слой), традиц. музыка городов (основана гл. обр. на классич. иск-ве нубы), музыка приморской полосы (объединяет разл. средиземноморские влияния). Особый пласт муз. культуры А. – культовая музыка суфийских братств (в ритуале зикр). С нач. 20 в. проявляется тенденция к европеизации муз. жизни: основаны Консерватория музыки и декламации (1920, г. Алжир), Муниципальная консерватория музыки и декламации (1932, Оран). Наиболее известные композиторы – М. Тобаль, А. Абабсы, Х. Бенатиа, А. аль-Ваххаб Коджа, певцы – А. Вахди, З. Мохаммед, Т. Амруш, М. Вафа. Работают Нац. ин-т музыки (1962, г. Алжир), Ансамбль классич. музыки (Тлемсен), Нац. ансамбль танца (1981, г. Алжир).

Театр

Театральное иск-во А. восходит к нар. играм и культовым обрядам глубокой древности, а также к религ. ритуалам Средневековья. В А. вплоть до сер. 20 в. театрализов. выступления устраивались по случаю праздника, похорон и др. Они сопровождались песнопениями, обрядовыми танцами, пантомимой, повествованиями гауали (певцы, рассказчики), изображением в лицах (с переодеванием) сценок из местной жизни. С 16 в. получил распространение нар. театр теней Гарагуз (от тур. Карагёз), разыгрывавший сатирич. сцены (в 1843 запрещён франц. властями за антиколониальную направленность). В 1853 в г. Алжир открылся первый театр совр. типа, где в пьесах мировой драматургии выступали франц. актёры. Опыт франц. и восточноарабских театров в соединении с традициями алж. фольклора стал основой нац. проф. театра. В нач. 1930-х гг. драматург, актёр и реж. М. Бахтарзи создал первую проф. алж. труппу. В 1954 актёр М. Катеб организовал собств. труппу «Пегас». Позже он создал Алж. худож. ансамбль, послуживший основой Алж. нац. театра (1963). С кон. 1960-х гг. возникли любительские труппы, некоторые из них внесли заметный вклад в развитие театрального иск-ва А.: «Театр моря» (1968, Оран), «Театр молодёжи» (1969, г. Алжир) и др. С 1968 проводятся фестивали театров Средиземноморья в Тимгаде, с 1985 – театральный фестиваль в г. Алжир. В 1986 открыт Нац. ин-т драматич. иск-ва. Работают театры в городах Сиди-Бель-Аббес, Аннаба, Блида и др.

Кино

Нац. кинематограф А. зародился во время нац. революции 1954–62. В 1957 ФНО основал киношколу. Первые хроникально-документальные фильмы: «Алжир в огне» (1958, франц. реж. Р. Вотье), «Ясмина» и «Голос народа» (оба 1961, реж. М. Лахдар Хамина), «Винтовки свободы» (1961, реж. Дж. Шандерли). После обретения независимости созданы Нац. киноцентр и Нац. алж. синематека, в 1967 – Нац. управление кинематографич. торговли и промышленности. На начальном этапе в А. выпускались картины исключительно антиколониальной тематики. Междунар. признание получили фильмы: «Ночь боится солнца» М. Бади и «Рассвет проклятых» А. Рашеди (оба 1965), «Ветер с Ауреса» Хамины (1966), «Дорога» С. Риада (1968), «Восставшие против закона» Т. Фареса (1968), «Рассказы об освободительной революции» Р. Лаараджи (1969), «Хроника огненных лет» Хамины (1974, Большой приз Мкф в Канне). Тема постколониальной действительности впервые предстала в кинодраме «Угольщик» М. Буамари (1972). В дальнейшем круг тем значительно расширился, включив проблемы алж. деревни и женской эмансипации, семьи и молодёжи: «Кочевники» (1975) и «Лейла и другие» (1978) С. А. Мазифа; «Омар Гатлато» (1976) и «Приключения героя» (1978) М. Алуаша; «Дети ветра» (1979) и «История одной встречи» (1982) Б. Тсаки; «Свадьба Мусы» М. Тайиба (1982), «Цитадель» М. Шуиха (1989). Появились кинокомедии – «Таксист Хасан» С. Риада (1982) и «Секретный водитель» Б. Бахти (1991). Усиление позиций исламского фундаментализма проследил реж. Алуаш в ф. «Баб эль-Уэд Сити» (1996).