КАБАРДИ́НО-БАЛКА́РИЯ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

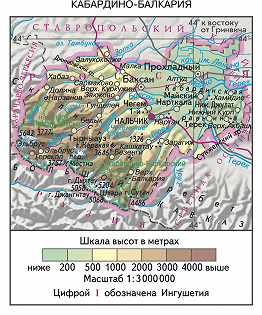

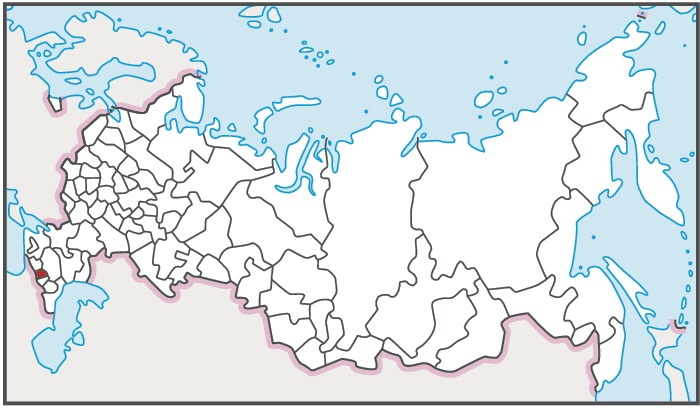

КАБАРДИ́НО-БАЛКА́РИЯ (Кабардино-Балкарская Республика), субъект Рос. Федерации. Расположена на юге Европ. части России. Входит в Юж. федеральный округ. Пл. 12,5 тыс. км2. Нас. 891,3 тыс. чел. (2007; 420 тыс. в 1959; 759,6 тыс. в 1989). Столица – г. Нальчик. Адм.-терр. деление: 10 районов, 8 городов, 2 пос. гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти определяется Конституцией РФ и Конституцией Кабардино-Балкарской Республики (1997). Гос. власть в республике осуществляют президент, парламент, правительство, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики. Глава республики и исполнит. власти, высшее должностное лицо – президент, наделяемый полномочиями парламентом по представлению Президента РФ. Парламент Кабардино-Балкарской Республики – представит. и законодат. орган гос. власти. Состоит из 110 депутатов, избираемых сроком на 5 лет на основе всеобщего равного и прямого избират. права при тайном голосовании. Правительство – высший исполнит. орган гос. власти, подотчётный президенту. Председатель правительства назначается президентом с согласия парламента. В состав правительства входят заместители председателя, министры, а также др. должностные лица, определяемые президентом.

Природа

Рельеф. К.-Б. расположена в центр. части Предкавказья и сев. макросклона Большого Кавказа. Для рельефа характерны сложность и ярусность при общем подъёме территории с северо-востока на юго-запад. Миним. выс. 150 м (долина р. Терек в районе с. Хамидие), макс. – 5642 м (гора Эльбрус – высшая точка России). Равнины (преим. террасированные аллювиальные, а также волнистые и увалистые пролювиально-аллювиальные лёссовые) занимают 33% площади К.-Б., постепенно поднимаясь от 170–180 м на междуречье Терека и Малки до 300–400 м на Кабардинской равнине. Предгорья, увалистые возвышенности, местами невысокие отроги гор и плато выс. 400–700 м распространены на 16% площади К.-Б. На правобережье Терека широтно расположен невысокий Терский хребет и его зап. отрог – хребет Арик; к югу ступенчато поднимается отрог Сунженского хребта (выс. до 510 м, гора Арик-Папца).

Св. 1/2 территории К.-Б. занимают горные хребты системы Большого Кавказа. В центр. части горный рельеф представлен структурно-денудационными асимметричными хребтами с пологими северными и крутыми и короткими юж. склонами: низкогорным Лесистым (1326 м, гора Избара), более высоким Пастбищным (2151 м, гора Баштюз) и продолжающим его на севере Джинальским хребтом, среднегорным Скалистым хребтом (3646 м, гора Каракая). Хребты разделены продольными межгорными котловинами. Местами рельеф осложнён вулканич. плато (Нижнечегемским, Шауханским) и отд. вулканич. конусами (район Заюково). Сев. склоны Скалистого хребта прорезаны каньонообразными ущельями; юж. склоны в верхней части образуют эскарп выс. более 300 м, в нижней части расчленены долинами временных водотоков, часто заканчивающихся селевыми конусами. К югу от Скалистого хребта и окаймляющей его Северо-Юрской депрессии (1400–2500 м) протягивается Передовой хребет с вершинами, превышающими 3000 м (3777 м, гора Джувурген, и др.). На крайнем западе К.-Б., между Скалистым и Передовым хребтами, расположено плато Бечасын (выс. 2350–2400 м). На крайнем юге поднимаются высокогорные сводово-глыбовые Боковой хребет и Главный, или Водораздельный, хребет Большого Кавказа, разделённые Штулинской депрессией. Местами встречаются наложенные неоген-четвертичные вулканич. плато (Верхнечегемское) и конусы (Эльбрус). Хребты крутосклонные, сильно и глубоко расчленённые, с совр. и реликтовыми формами горно-ледникового рельефа; склоны осложнены многочисл. осыпными, обвальными, лавинными конусами. В Боковом хребте расположены высочайшие вершины Кавказа и России, в т. ч. «двуглавый» Эльбрус, Дыхтау и др. В К.-Б. находятся и наиболее высокие вершины Главного, или Водораздельного, хребта, представленные пиками, поднимающимися по гребню Безенгийской стены: Шхара (5068 м), Джангитау (5058 м). Долины крупных рек в горах преим. четковидные: межгорные котловины (Былымская, Чегемская, Безенгийская и др.) при пересечении хребтов сменяются узкими ущельями. Особенно живописны ущелья Черека, Чегема, Баксана и др.

В К.-Б. активны разнообразные экзогенные процессы: на равнинах – дефляция и засоление; в горах – лавинно-селевые, обвально-осыпные, оползневые и эрозионные процессы. В высокогорьях за зиму сходит до 2500 лавин, выносящих ок. 12,5 млн. м3 снега. Объём гигантских лавин иногда достигает 1,2 млн. м3. Известно 232 селевых очага с единовременным выносом материалов объёмом до 10–100 тыс. м3, у крупных селей – до 3 млн. м3 и выше (катастрофич. сель в долине р. Баксан в 2000). В зонах действия св. 140 оползней находится ряд населённых пунктов (сёла Верхний Куркужин, Кашхатау и др.). Широко развит карст, особенно в Скалистом хребте, в междуречье Малки и Тызыла (до 100 карстовых форм на 1 км2).

Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория К.-Б. расположена в пределах складчато-покровной системы Большого Кавказа Альпийско-Гималайского подвижного пояса. Её сев.-вост. часть находится в пределах Терско-Каспийского передового прогиба, заполненного олигоцен-неогеновой молассой (конгломераты, песчаники, глины). Строение прогиба осложнено Терским и Сунженским валами. Тектонич. зона сев.-вост. склона Большого Кавказа (Лесистый, Пастбищный, Джинальский и Скалистый хребты) сложена наклонно залегающими шельфовыми терригенными и карбонатными отложениями (глины, песчаники, мергели, известняки, доломиты), возраст которых увеличивается с северо-востока на юго-запад от палеогенового до позднеюрского. Зона Передового хребта образована гл. обр. палеозойскими вулканогенно-терригенно-карбонатными породами (герцинский складчатый комплекс), прорванными позднепалеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими интрузиями гранитов; на крайнем западе (плато Бечасын) в строении зоны принимают участие палеозойские сланцы. Осевая зона (Боковой и Главный, или Водораздельный, хребты) сложена протерозойскими кристаллич. сланцами, гнейсами, мигматитами, прорванными интрузиями палеозойских гранитов. На территории К.-Б. проявлен неоген-четвертичный вулканизм (Верхнечегемское, Нижнечегемское, Шауханское плато, Эльбрус, вулканич. конусы в районе Заюково). На Эльбрусе сохраняется фумарольная активность. Горная К.-Б. – область интенсивной сейсмичности.

Осн. богатство недр К.-Б. составляют руды вольфрама и молибдена (крупнейшее в России Тырныаузское месторождение). Известны месторождения руд железа (Малкинское), полиметаллов (Тызыльское, Чочу-Кулак и Гижгитское), а также золота (бассейн р. Малка), сурьмы, висмута, олова, меди, алюминия. Имеются месторождения вулканич. туфов (Заюковское, Лечинкайское и др.), гранитов (Малкинское, Эльджуртинское), гипса (Баксанское, Бедыкское), известняков (Белореченское и др.), доломитов (Баксанское), глин (Кызбурунское и др.), песчано-гравийных смесей (Урванское и др.), каменного угля. Сев.-вост. районы К.-Б. нефтегазоносны (Харбижинское месторождение). К.-Б. обладает уникальными запасами минер. вод (углекислых, сульфидных, кремниевых, радоновых и др.; выявлено св. 100 источников). Значительны также запасы термальных вод. Наиболее известны углекислые термальные источники Джилы-Су в верховьях р. Малка. На базе минеральных и термальных источников функционируют бальнеологич. курорты (Нальчик).

Климат. Природные условия в осн. благоприятны для жизни населения. В пределах равнинной части климат континентальный, в предгорьях умеренно континентальный, с неустойчивым увлажнением. В горах проявляется высотная климатич. зональность, осложнённая местными орографич. условиями; большую роль в формировании местного климата играют горно-долинные, ледниковые ветры и фёны.

На равнинах ср. темп-ры января от –2 до –5 °С (бывают морозы до –32 °С), июля 21–24 °С. С высотой среднемесячные темп-ры воздуха на каждые 100 м снижаются на 0,48 °С зимой и на 0,66 °С летом. В высокогорьях ср. темп-ры января понижаются до –11 °С. Осадков в год от 300–400 мм на равнинах до 500–600 мм в предгорьях и 900–1100 мм в высокогорьях (макс. увлажнение на выс. 2400–3000 м). Больше осадков выпадает на наветренных склонах (до 800–900 мм), меньше – на подветренных склонах, наименьшее количество получают днища долин и межгорных котловин (400–500 мм в год). На равнинах и в предгорьях преобладают осенне-летние осадки, нередко выпадающие в виде ливней; в высокогорьях доля летних осадков составляет 20–30%. Для равнинной части типичны засухи, суховеи, часты градовые явления.

На равнинах снежный покров обычно маломощный (до 10 см) и неустойчивый. Число дней в году со снежным покровом от 50 в предгорьях до 365 на высотах св. 4300 м. Мощность снежного покрова в высокогорьях достигает на сев. склонах 3–4 м, в ветровой тени 10–12 м. Высота снеговой линии 2400–3850 м. В К.-Б. 294 ледника общей пл. ок. 550 км2. Больше всего ледников в бассейне рек Черек-Балкарский (Дых-Су и др.), Баксан (Шхельда, Джанкуат и др.), Чегем (Шаурту и др.), Черек-Хуламский (самый длинный ледник Большого Кавказа – Безенги). Преобладают каровые ледники. Мощное оледенение развито на Эльбрусе: в пределах К.-Б. расположено 20 его ледников, самый крупный – Большой Азау. Ледники находятся в стадии отступания; напр., Большой Азау за 1957–92 отступил на 620 м.

Внутренние воды. К.-Б. богата водными ресурсами. Практически все 2172 реки общей протяжённостью 5470 км, за исключением р. Золка, протекающей на крайнем северо-западе (бассейн р. Кума), принадлежат бассейну р. Терек (длина в пределах К.-Б. 78 км). Его осн. левые притоки – Малка (216 км) с Баксаном, Чегемом и Череком, а также Урух – имеют гл. обр. смешанное питание с преобладанием ледникового; характерно весенне-летнее половодье с макс. стоком в июне – августе. Питание малых рек (Нальчик, Шалушка, Куркужин и др.) и Золки с притоками – смешанное, с преобладанием грунтового; в режиме выражены зимняя и летняя межень, паводки во время ливней. Модуль стока рек увеличивается от 1 л/с с 1 км2 и менее на равнине до 60 л/с с 1 км2 в высокогорьях. Для б. ч. рек характерны высокая скорость течения (до 3–5 м/с), низкие темп-ры воды, повышенная мутность. В горах много живописных водопадов (Чегемские и др.).

Св. 100 небольших озёр разного генезиса, в осн. расположенных в горах: моренно-запрудные – Сылтранкёль, Башкара, Донгуз-Орун и др.; карстовые – Нижнее Голубое и Верхнее Голубое; каровые (Малый Азау), тектонич. и др. На равнинах – преим. старичные озёра, а также Тамбуканское озеро, известное высокими запасами сульфидной иловой грязи, широко используемой на курортах Кавказских Минеральных Вод.

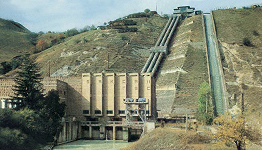

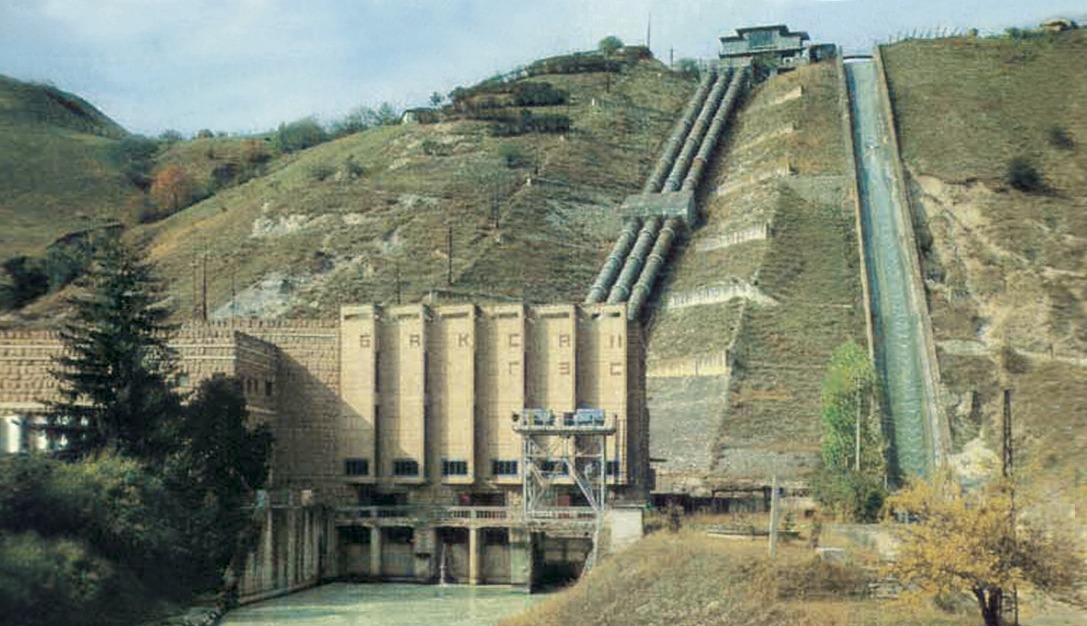

В равнинной части развита сеть оросит. каналов общей протяжённостью 3287 км, среди них – канал им. Ленина (73,7 км), Малокабардинский (56 км), Малка – Кура (43,9 км), Акбашский (45 км). В горах значительны запасы гидроэнергетич. ресурсов; на р. Баксан сооружена Баксанская ГЭС – одна из старейших на Сев. Кавказе.

Почвы, растительный и животный мир. Почвенно-растит. покров очень разнообразен. В К.-Б. встречаются 29 типов почв и св. 1500 их разновидностей. В равнинной части на северо-востоке в составе коренной растительности преобладают типчаково-ковыльные сухие степи на тёмно-каштановых почвах и разнотравно-злаковые степи на юж. карбонатных чернозёмах, южнее – богато-разнотравно-злаковые степи на типичных чернозёмах. Для долин крупных рек типичны злаково-разнотравные луга, местами заболоченные, а также тростниково-осоковые болота на лугово-болотных, луговых карбонатных почвах, пойменные леса и кустарники на аллювиальных почвах. В горах чётко выражена высотная поясность. Предгорные лесостепи (на выс. 500–700 м) представлены сочетанием древесно-кустарниковой (дуб черешчатый, ясень обыкновенный, клён полевой, кизил, лещина, тёрн) растительности на серых лесных почвах со злаково-разнотравными луговыми степями на выщелоченных чернозёмах. Выше 600–700 м распространены широколиственные дубовые леса на тёмно-серых лесных почвах, а также буково-грабовые и буковые леса на горных бурозёмах. Начиная с выс. 1600 м преобладают берёзовые и сосновые злаково-разнотравные и кустарничковые леса на бурозёмах и лесолуговых почвах, приуроченные преим. к сев. склонам глубоковрезанных речных долин; на юж. склонах развиты петрофитные и кустарниковые луговые степи с можжевельником на горно-лугово-степных почвах. На выс. 2000–2300 м распространены берёзовые криволесья (берёза Литвинова, берёза Радде), обычные для участков с повышенным снегонакоплением и сходом лавин. Верхняя граница леса обычно фестончатая, расположена на выс. 2000–2500 м. Выше начинается пояс субальпийских лугов и кустарников с зарослями рододендрона на торфянистых почвах, красочным высокотравьем на сев. склонах, на южных – с можжевеловыми зарослями и пестрокострово-пестроовсяницевыми лугами на дерновых альфегумусовых почвах. На выс. 2700–2800 м субальпийские луга сменяются альпийскими низкотравными злаково-разнотравными и кобрезиевыми лугами на дерновых альфегумусовых оглеенных почвах. Горные луга, обладающие высокой биологич. продуктивностью (до 14 ц/га – субальпийские луга, до 10 ц/га – альпийские), широко используются под пастбища и сенокосы. Пояс разреженной субнивальной растительности (на выс. 2900–3500 м) выше сменяется гляциально-нивальным поясом. Межгорные котловины характеризуются развитием нагорно-ксерофитной растительности и петрофитных степей. Для структуры высотной поясности зап. части К.-Б. характерно более широкое распространение степей и остепнённых лугов при практическом отсутствии буковых лесов, что связано с меньшим увлажнением в барьерной тени Эльбруса и более интенсивным антропогенным воздействием.

Флора и фауна К.-Б. отличаются высоким разнообразием и эндемизмом. Локальная флора сосудистых растений насчитывает 902 вида на 100 км2. Известно 80 видов растений и грибов, внесённых в Красную книгу РСФСР (берёза Радде, волчник баксанский и др.); среди эндемичных для Кавказа видов – очиток кабардинский, подснежники кабардинский и Борткевича, рододендрон кавказский. В лесах св. 100 видов деревьев и кустарников, много дикорастущих плодовых (груша, яблоня, мушмула, алыча, облепиха, шиповник и др.), орехоплодных, лекарственных растений.

В составе фауны 54 вида млекопитающих, 173 вида птиц; 43 вида позвоночных животных внесены в Красную книгу РФ (леопард, кавказская лесная кошка, бородач и др.). В К.-Б. обитают мн. эндемики Кавказа: кавказский крот, прометеева полёвка, западнокавказский и дагестанский туры; из птиц – кавказский улар, кавказский тетерев и др. Для зоны степей типичны лисица, заяц-русак, обыкновенная слепушонка, степная гадюка; для лесостепей – косуля, обыкновенная полёвка, чёрный дрозд и др. В широколиственных лесах – благородный олень, кабан, бурый медведь, волк, в хвойных – рысь, горностай и др. Для субальпийского пояса типичны туры, серна, прометеева и снежная полёвки, кавказский тетерев, каменная куропатка и др. В альпийском поясе животных почти в 2 раза меньше, чем в субальпийском (туры, серна, кавказский улар, альпийская галка и др.). Выше гнездятся бородач, чёрный гриф, сип и др.

Состояние и охрана окружающей среды. Ландшафты К.-Б., особенно равнинные степные и предгорные лесостепные, сильно изменены человеком. Перевыпас домашнего скота, распашка, лесозаготовки, добыча полезных ископаемых, рекреация и др. привели к формированию нарушенных территорий, составляющих 39% площади республики. Степи преим. распаханы; коренные широколиственные леса во многих местах вырублены и замещены вторичными лугами, мелколиственными лесами и редколесьями, зарослями кустарников. Площадь лесов в 20 в. сократилась почти в 2 раза; общая лесистость не превышает 14% (2005). Эрозией охвачено 31,3 тыс. га пахотных земель; содержание гумуса в пахотном слое за последние 20 лет снизилось на 0,8%. Ок. 50% пастбищ подвержены эрозии, 32% засорены вредными и ядовитыми для скота травами; вследствие перевыпаса отмечается снижение урожайности лугов в 2–2,5 раза, местами в 15–20 раз; уменьшается видовое разнообразие.

В связи с процессами деградации земель на б. ч. территории К.-Б. сложилась умеренно острая экологич. ситуация, в районах, прилегающих к городам, – острая в результате загрязнения водной и возд. среды. Осн. загрязнитель воздуха – автомобильный транспорт (св. 300 тыс. т в год); выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников 2 тыс. т; объём загрязнённых сточных вод 47 млн. м3 (2005).

Система охраняемых природных территорий, занимающих ок. 41% площади К.-Б., представлена Кабардино-Балкарским заповедником, нац. парком Приэльбрусье, 9 заказниками, в т. ч. комплексными охотничьими (Чегемский, Карасу, Озрекский и др.), св. 20 памятниками природы (Чегемские водопады, Долина нарзанов, Голубые озёра, Чегемская теснина и др.).

Население

Бо́льшую часть населения К.-Б. составляют кабардинцы (55%), доля русских – 25%, балкарцев – 11,6%. Проживают также осетины (2%), турки (1%), украинцы (0,8%), армяне (0,6%), корейцы (0,5%), чеченцы (0,5%), азербайджанцы (0,3%), немцы (0,3%), татары (0,3%), турки-месхетинцы (0,3%), цыгане (0,3%), грузины (0,2%), лакцы (0,2%), абазины, адыгейцы, евреи, ингуши, карачаевцы, кумыки, лезгины, персы, черкесы и др. К нач. 21 в. традиционный для К.-Б. высокий естеств. прирост населения значительно сократился (0,4 на 1000 жит., 2000; 11,5 на 1000 жит., 1990); рождаемость (10,4 на 1000 жит., 2006) немного превышает смертность (9,8 на 1000 жит.); младенческая смертность одна из самых высоких в РФ – 16,1 на 1000 живорождённых. Доля женщин 53,2%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 20,0%, старше трудоспособного возраста – 15,8%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 70,1 года (мужчины – 64,9, женщины – 75,2). С 2003 миграц. прирост населения сменился убылью (37 на 10 тыс. жит., 2006), более половины уезжающих выбирает для проживания соседние регионы Сев. Кавказа: Ставропольский, Краснодарский края и др. Ср. плотность нас. 71,5 чел./км2. Гор. нас. 58,5% (2007; 39,5% в 1959; 61,2% в 1989). Крупные города (2007, тыс. чел.): Нальчик 270,4, Прохладный 60,3, Баксан 57,4, Нарткала 33,5, Майский 27,1.

Религия

Большинство верующих К.-Б. – мусульмане-сунниты. Зарегистрировано 124 мусульм. общины (на 1.1.2007). При Духовном управлении мусульман К.-Б. действует Исламский ин-т, в котором обучается более 50 студентов. Следующей конфессией по числу приверженцев является православие (19 православных общин Ставропольской и Владикавказской епархии РПЦ; действуют 11 воскресных школ). В республике зарегистрировано 8 общин евангельских христиан-баптистов, 6 – христиан веры евангельской, 2 – евангельских христиан, по 4 общины адвентистов седьмого дня и свидетелей Иеговы, 3 римско-католич. общины, 1 – иудаистская (при синагоге горско-еврейской общины в г. Нальчик ведётся обучение детей и взрослых). Также действуют общины молокан, Евангелическо-лютеранской церкви и методистов.

Исторический очерк

Древнейшие следы человеческой деятельности на территории совр. К.-Б. обнаружены в скальном навесе Бадыноко (верхний палеолит). Единичными памятниками представлены мезолит (грот Сосруко), неолит (Агубековское поселение), энеолит (древнейшие погребения Нальчикского могильника); предположительно к энеолиту относятся орнаментированные стелы из Нальчикской подкурганной гробницы. Ранний бронзовый век представлен многочисл. поселениями и курганами майкопской культуры, в т. ч. с богатым инвентарём (Нальчикская подкурганная гробница, курган на р. Кудахурт). К среднему бронзовому веку относятся памятники кабардино-пятигорского варианта северокавказской культуры, позднейшие, обнаруженные в высокогорной зоне, относятся к протокобанскому периоду (2-е тыс. до н. э.), часть из них принадлежит дигорской культуре, сыгравшей важную роль в формировании кобанской культуры. В этот период происходило также культурное воздействие из Закавказья и проникновение групп носителей катакомбной культуры. Не позднее 11–10 вв. большая часть К.-Б. вошла в ареал центральнокобанской культуры (Жемталинский клад и др.), её контактной зоной с западнокобанской культурой было Баксанское ущелье. Для памятников позднекобанского периода характерно воздействие скифской археологической культуры и активное взаимодействие с культурами Зап. Закавказья. В 7–6 вв. под воздействием носителей колхидской культуры появились коллективные погребения по обряду трупосожжения. В равнинной части, где сохранялось и оседлое кобанское население, господствовали скифы (их самый яркий памятник – Нартанские курганы сер. 7 – ок. рубежа 6/5 вв.).

В 3–2 вв. до н. э. в равнинной и предгорной областях совр. К.-Б. в ходе переселений новых групп кочевников, связанных с сарматскими археологическими культурами, сформировалось смешанное население (Нижнеджулатский могильник); не позднее сер. 2 в. н. э. здесь распространились памятники зап. группы аланской культуры, представленные многочисл. городищами (в т. ч. со сложной планировкой, типа Зилги), скальными и катакомбными (Зарагиж) могильниками. К кон. 4 в., по крайней мере, часть совр. территории К.-Б. попала в зависимость от гуннов (в погребении у с. Хабаз найден гуннский котёл). Богатые памятники 2-й пол. 5–6 вв. (Зарагиж, Озоруково и др.) ряд исследователей связывают с формированием локальных центров власти. С кон. 6 в. местное население попало под контроль Тюркского каганата, с 8 в. – Хазарского каганата, с 10 в. в составе гос-ва Алания (см. в ст. Аланы). Вероятно, с 8–9 вв. на территорию совр. К.-Б. проникло христианство (храмы в с. Верхний Чегем, каменные кресты из Жанхотеко), но вплоть до 17 в. сильными оставались языческие верования. В 13 в. территория совр. К.-Б. вошла в состав Золотой Орды. Выдающимся памятником аланского и золотоордынского периодов является Верхний Джулат.

Проникновение предков кабардинцев в равнинные области началось в 14 в., о чём свидетельствуют многочисл. курганы. В горной зоне обитало местное тюркизированное население – предки балкарцев (сохранились остатки замков, боевых башен, склеповые могильники, напр. «город мёртвых» у с. Верхняя Балкария). Ко 2-й пол. 15 в. предки балкарцев окончательно локализовались в высокогорной зоне, кабардинцы – в опустевшей после походов Тимура равнинной и предгорной части территории совр. К.-Б., где образовалась Кабарда. С этого времени началось формирование К.-Б. как устойчивой области жизнедеятельности и взаимных отношений кабард. и балк. обществ на основе интеграции хозяйств. систем, феодально-иерархич. и родственных связей, общих механизмов социальной регуляции (гостеприимство, куначество, аталычество).

Первые контакты кабард. князей с Рус. гос-вом относятся к сер. 16 в., в 1557 кн. Темрюк Идарович заключил союзнич. договор с царём Иваном IV Васильевичем Грозным. Контакты балк. владетелей с Рус. гос-вом начались в 17 в. и носили эпизодический характер. Господствующей религией среди кабардинцев и балкарцев постепенно в 16–18 вв. (согласно др. точке зрения, в кон. 17 – нач. 19 вв.) стал ислам.

С 1760-х гг. в Кабарде строились рос. кордонные линии, воен. укрепления и крепости, что вызвало сопротивление кабардинцев. По условиям Кючук-Кайнарджийского мира 1774 Османская империя признала Кабарду составной частью Рос. империи. Балкарские владельцы начиная с 1780-х гг. обращались к воен. командованию Кавказской линии с просьбой о принятии в рос. подданство, но эти обращения остались без последствий. Длительный процесс включения в состав Рос. империи территории совр. К.-Б. завершился в 1820-х гг. Через неё прошла Кабардинская линия укреплений (Кисловодская – Нальчик – Владикавказ), соединённая с Кубанской линией. 24.7(5.8).1822 учреждён Врем. кабардинский суд, через который осуществлялся судебно-адм. контроль рос. воен. властей над Кабардой; 11(23).1.1827 был подписан акт присяги глав владельч. фамилий всех балкарских обществ, принятой командующим рос. войсками на Кавказской линии ген.-л. Г. А. Эмануэлем. Территория совр. К.-Б. находилась в адм. подчинении нач. Кабардинской линии (1822–39), нач. Центра Кавказской линии (1839–56), нач. Левого крыла Кавказской линии (1857–60). С 1828 представители кабард. и балк. знати привлекались на службу в л.-гв. Кавказско-горский полуэскадрон (позднее – Собственный Е. И. В. конвой). Кабардинцы и балкарцы получали образование в учебных заведениях Рос. империи (Ставропольской гимназии и др.), поступали на офицерскую службу.

В 1860–1918 территория совр. К.-Б. входила в состав Кабардинского (1862–1869/70), Георгиевского (1869/70–74), Пятигорского (1875–82), Нальчикского (1882–1918) округов Терской области (в 1882–1905 территория Малой Кабарды входила в состав Сунженского отдела Владикавказского окр. той же области). В 1860–70-е гг. здесь проведены земельная и судебно-адм. реформы, освобождение зависимых сословий. Было осуществлено разграничение территорий землепользования кабардинцев и балкарцев, укрепление селений и ликвидация прежних феод. делений в Кабарде, переселение балкарцев из ущелий в предгорья (где в нач. 20 в. проживала уже 1/4 балк. населения). Трудности адаптации к новым условиям вызвали переселение части горского населения в Османскую империю (т. н. мухаджирство). В пореформенный период формировалась кабард. и балк. нац. интеллигенция (К. Атажукин, А.-Г. Кешев, Д. Кодзоков, П. Тамбиев, Т. Кашежев, В. Кудашев, П. Коцев, С. Б. Абаев, Исмаил, Навруз и Сафар-Али Урусбиевы, М. Абаев, Б. А. Шаханов). В 1875 по территории совр. К.-Б. прошла Владикавказская ж. д., весной 1914 открыто движение по линии Котляревская – Нальчик. В период рус.-япон. войны 1904–05 из кабардинцев и балкарцев сформирована кав. сотня, которая действовала в составе Терско-Кубанского полка. В 1-ю мировую войну Кабардинский конный полк действовал в составе Кавказской конной дивизии.

После Окт. революции 1917 представители кабардинцев и балкарцев приняли участие во 2-м съезде народов Терека (февр. – март 1918), который признал сов. власть и образовал Терскую сов. республику (март 1918 – февр. 1919). Первый съезд народов Нальчикского окр. республики (21.3.1918) избрал окружной нар. Совет из 30 чел. (18 кабардинцев, 6 балкарцев, 6 русских). В авг. 1918 возникли местные воен.-политич. центры Белого (партия «Свободная Кабарда» З. Б. Н. Даутокова-Серебрякова) и Красного (Военно-шариатский революц. совет во главе с Н. Катхановым) движений. С янв. 1919 по март 1920 территория совр. К.-Б. находилась под контролем войск Вооружённых сил Юга России, затем – РККА. 20.1.1921 эти земли вошли в образованную тогда же Горскую АССР (ГАССР), составив её Кабардинский и Балкарский округа. 1.9.1921 постановлением ВЦИК РСФСР Кабардинский окр. выделен из территории ГАССР, образована Кабардинская АО. 16.1.1922 постановлением ВЦИК РСФСР территория Балкарии выделена из состава ГАССР, образована объединённая Кабардино-Балкарская АО. В февр. – окт. 1924 она входила в состав Юго-Вост. обл., в окт. 1924 – дек. 1936 – Северо-Кавказского края РСФСР. В 1932 в её состав включена часть Прохладненского р-на Северо-Кавказского края. 5.12.1936 Кабардино-Балкарская АО преобразована в Кабардино-Балкарскую АССР. 24.6.1937 принята её конституция.

Во время Вел. Отеч. войны, после неудачной Нальчикско-Орджоникидзевской операции Красной Армии (окт. – нояб. 1942), республика была оккупирована герм. войсками (28.10.1942–11.1.1943), освобождена в янв. 1943 войсками Закавказского фронта в ходе Битвы за Кавказ 1942–43. В соответствии с постановлением ГКО СССР от 5.3.1944 ок. 40 тыс. балкарцев были депортированы в районы Ср. Азии и Казахстана. Указом Президиума ВС СССР от 7.3.1944 часть территории Курпского р-на республики передана в состав Северо-Осетинской АССР. 8.4.1944 указом Президиума ВС СССР Кабардино-Балкарская АССР преобразована в Кабардинскую АССР, а территория балк. Приэльбрусья передана в состав Груз. ССР (возвращена в 1955).

Постановлением ЦК КПСС от 24.11.1956 принято решение о восстановлении нац. автономии балк. народа, юридически оформленное указом Президиума ВС СССР от 9.1.1957 и законом Кабардино-Балкарской АССР от 28.3.1957, согласно которым Кабардинская АССР преобразована в Кабардино-Балкарскую АССР. На рубеже 1950–60-х гг. завершилось возвращение на родину балк. народа и произошла его реинтеграция в политич., социально-экономич., культурную систему единой республики. В 1960–1980-е гг. в республике шли активные процессы индустриализации, урбанизации и культурного развития. Происходила дальнейшая этносоциальная консолидация осн. нац. групп при сохранении заметных социально-культурных различий между ними.

Конец 1980-х гг. в К.-Б. отмечен подъёмом нац. движений. Наибольшее влияние на общественно-политич. ситуацию оказали кабард. орг-ция «Адыгэ Хасэ» и балк. орг-ция «Тёре». Значит. влияние на развитие политич. обстановки в республике оказал Закон «О реабилитации репрессированных народов» (принят ВС РСФСР 26.4.1991). Вскоре возникла угроза раскола республики по этнич. принципу: съезд балк. народа в нояб. 1991 провозгласил Республику Балкария и образовал Нац. совет балк. народа, а съезд кабард. народа 10.1.1992 провозгласил Кабардинскую Республику и образовал Конгресс кабард. народа. Однако фактич. раздела республики не произошло. 5.1.1992 впервые избран президент республики, 10.3.1992 принято совр. назв., 12.12.1993 избран республиканский парламент, 1.9.1997 принята Конституция К.-Б.

Хозяйство

К.-Б. входит в Северо-Кавказский экономич. р-н. Объём с.-х. продукции по стоимости незначительно (в 1,2 раза) превышает объём пром. продукции (обрабатывающие произ-ва, добыча полезных ископаемых, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды). В экономике страны К.-Б. выделяется произ-вом алмазного инструмента (17,3% рос. произ-ва, 2006), виноградных вин (6,1%), крепких алкогольных напитков (1,7%), минер. вод (1,6%), плодоовощных консервов (1,5%). Структура ВРП по видам экономич. деятельности (2005, %): сельское и лесное хозяйство 27,1, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 19,3, обрабатывающие произ-ва 12,2, строительство 8,5, транспорт и связь 8,0, образование 7,0, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязат. социальное обеспечение 5,1, здравоохранение и социальные услуги 4,3, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 3,4, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 3,3, др. отрасли 1,8. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %): частная 70,0, гос. и муниципальная 10,0, обществ. и религ. организаций (объединений) 0,4, прочие формы собственности 19,6.

Экономически активное нас. 443 тыс. чел., из них в экономике занято ок. 70%. Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%, 2006): сельское и лесное хозяйство 21,9, обрабатывающие производства 17,9, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 11,7, образование 11,5, здравоохранение и социальные услуги 7,6, строительство 5,4, транспорт и связь 4,7, пр. коммунальные, социальные и персональные услуги 4,6, операции с недвижимым имуществом 3,7, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2,6, др. виды деятельности 8,4. Уровень безработицы 20,7%. Денежные доходы на душу населения 10 тыс. руб. в месяц (дек. 2007, 51% от среднего по РФ); ок. 26% нас. республики имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность. Объём пром. продукции 13,4 млрд. руб. (2006), из них 73,4% приходится на обрабатывающие произ-ва, 25,9% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды и 0,7% – на добычу полезных ископаемых (в т. ч. 16,2% – топливно-энергетические). Структура обрабатывающей пром-сти (%): машиностроение 38,0, пищевая пром-сть 29,5, металлургия и произ-во металлич. изделий 21,1, пром-сть строит. материалов 4,1, лёгкая 2,7, деревообработка, целлюлозно-бумажная и полиграфическая пром-сть 3,0 и др.

Добыча нефти незначительна (1,5 тыс. тонн, 2006); Харбижинское и Ахловское месторождения разрабатывают компания «Каббалкнефтетоппром» и филиал компании «Роснефть». Переработку нефти осуществляет завод в с. Нижний Курп (Терский р-н).

Произ-во электроэнергии (412 млн. кВт·ч, 2006; почти полностью на ГЭС) обеспечивает около 1/3 потребностей (ведущая компания – «Каббалкэнерго»). Крупнейшие ГЭС: Баксанская (мощность 25 МВт) и каскад Нижнечерекских ГЭС – Аушигерская (с 2002; мощность 60 МВт) и Кашхатау (быв. Советская; строится, 2008; проектная мощность 65,1 МВт), входят в компанию «ГидроОГК». Св. 2/3 потребляемой электроэнергии поставляется из Ставропольского края и Ростовской области.

Машиностроение К.-Б. специализируется на произ-ве электротехнич., нефтепромыслового оборудования, деревообрабатывающих станков, приборов и средств автоматизации, инструментов. Крупнейшие предприятия: «Кавказкабель» (Прохладный; электротехнич. оборудование, в т. ч. силовой кабель), «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» (коммутац. аппаратура), «Севкаврентген» (Майский; рентгеновское оборудование), «Нальчикский машиностроительный завод» (нефтепромысловое и буровое оборудование), «Терекалмаз» (Терек; произ-во алмазного инструмента с использованием 2,7 млн. кар технич. алмазов, 2006), «Телемеханика» (Нальчик; комплексы телемеханики, в т. ч. диспетчерского управления трубопроводами, энергосистемами и нефтегазопромыслами), «Телеавтоматика» (Нарткала; дорожные контроллеры для перекрёстков, комплексы деревообрабатывающего оборудования), «Нальчикский электровакуумный завод», «Автозапчасть» (Баксан; глушители, запасные части к легковым автомобилям и др.), «Станкозавод» (Нальчик; оборудование для произ-ва мебели).

Основа цветной металлургии – переработка вольфрамового и молибденового концентрата. Компания «Гидрометаллург» – крупный рос. производитель вольфрамовой и молибденовой продукции (Нальчик; принадлежит компании «Вольфрам», работает на привозном сырье). Производится также медная катанка («Налкат», дочернее предприятие компании «Кавказкабель»; Прохладный). В К.-Б. – крупнейшее в России Тырныаузское вольфрамово-молибденовое месторождение (временно не разрабатывается); в 1940 на его базе был создан Тырныаузский горно-обогатительный комбинат (на реконструкции, 2008).

Фармацевтич. продукцию выпускает компания «Эльфарми» (в т. ч. инфузионные растворы, одноразовые шприцы; создана в 1998 на базе Нальчикского завода полупроводниковых приборов).

Произ-во строит. материалов базируется на собственном сырье (песчано-гравийная смесь, гипс, суглинки, щебень, бутовый камень, туф, мрамор и др.). Крупные производители: «Нальчикдорстройматериалы», «Каббалкгипс» (Тырныауз), «Прохладненский кирпично-черепичный завод» и др.

Среди предприятий лёгкой пром-сти: «Нальчикский комбинат искусственных кож», «Нарбек» (Нальчик; искусств. кожи, обувной картон и обувь), рос.-итал. «Налвес» (Нальчик; обувной картон, формованная стелька и др.), швейная фабрика (Прохладный; в т. ч. пошив детской зимней одежды), «Каббалкодежда» (Нальчик; верхняя одежда и др.), «Нальчикский трикотаж», «Баксанское ткацко-трикотажное объединение», «Горянка» (Нальчик; ковровые изделия).

В пищевой пром-сти выделяется производство маслосыродельной, плодоовощеконсервной, винно-водочной и кондитерской продукции. Крупнейшие предприятия: сырзавод «Прохладненский», «Нальчикский консервный завод», «Сармаковский спиртодрожжевой комбинат», «Прохладненский коньячный завод», халвичный завод «Нальчикский» и др. Розлив минер. воды: «Минеральные воды Кабардино-Балкарии» (Нальчик), «Минерал» (Зольский р-н) (табл. 1).

Таблица 1. Основные виды промышленной продукции

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | |

| Кабели силовые, напряжение 1 кВ и выше (бронекабель), тыс. км | 5,8 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 3,2 |

| Виноградные вина, тыс. дкл | 978 | 115 | 223 | 2192 | 2876 |

| Водка и ликёро-водочная продукция, тыс. дкл | 122 | 3510 | 7251 | 4111 | 1995 |

| Воды минеральные, млн. л | 9,2 | 8,2 | 52,9 | 52,6 | 48,6 |

| Плодоовощные консервы, млн. условных банок | 181,0 | 28,4 | 96,1 | 137,0 | 133,0 |

Осн. пром. центры – Нальчик, Прохладный.

Сельское хозяйство. Стоимость валовой продукции с. х-ва 15,8 млрд. руб. (2006), в т. ч. ок. 60% приходится на продукцию растениеводства. С.-х. угодья составляют св. 55% всех земель К.-Б., из них св. 65% приходится на пашню. Выращивают зерновые (53,6% посевных площадей, в т. ч. кукурузу, пшеницу, ячмень, просо), кормовые (22,7%), технические (13,6%, в т. ч. подсолнечник, конопля) культуры, картофель и овоще-бахчевые (10,1%) (табл. 2).

Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | |

| Зерно | 604,5 | 413,5 | 392,7 | 419,1 | 435,5 |

| Семена подсолнечника | 41,6 | 24,2 | 13,1 | 21,9 | 31,4 |

| Картофель | 151,2 | 88,8 | 128,8 | 186,4 | 196,0 |

| Овощи | 108,2 | 74,3 | 167,5 | 288,6 | 289,0 |

Региональные различия в специализации с.-х. произ-ва обусловлены характером рельефа. Выделяют 3 района: Степной, Предгорный и Горный. В Степном р-не (вост. и сев.-вост. часть К.-Б.) выращивают в осн. пшеницу, здесь сосредоточено почти всё товарное виноградарство; развиты тонкорунное овцеводство, звероводство. В Предгорном р-не (центр. часть) возделывают гл. обр. кукурузу, подсолнечник; распространено садоводство, а также птицеводство и мясо-молочное животноводство (таблицы 3, 4). В Горном р-не (юго-зап. и юж. часть) развиты мясо-молочное скотоводство и овцеводство, по долинам рек – растениеводство. Разводят также свиней; традиционными являются племенное коневодство (кабардинская порода), пчеловодство и шелководство.

Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | |

| Крупный рогатый скот | 322,5 | 248,4 | 231,5 | 206,6 | 214,0 |

| Свиньи | 145,6 | 39,8 | 42,3 | 27,1 | 27,6 |

| Овцы и козы | 426,2 | 375,0 | 337,2 | 283,8 | 256,6 |

Таблица 4. Основные виды продукции животноводства

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | |

| Скот и птица на убой, тыс. т | 45,6 | 21,0 | 25,4 | 31,7 | 28,4 |

| Молоко, тыс. т | 282,5 | 226,7 | 252,4 | 277,4 | 280,0 |

| Яйца, млн. шт. | 163,9 | 113,2 | 128,7 | 155,2 | 132,2 |

Ок. 56% с.-х. угодий относится к землям с.-х. организаций, в личном пользовании граждан 7%, крестьянские (фермерские) хозяйства занимают 3%. В с.-х. организациях производится 64,6% зерна, 75,8% семян подсолнечника, в хозяйствах населения – ок. 81% картофеля, 65,8% скота и птицы на убой, 87,9% молока.

Сфера услуг. Один из активно развивающихся секторов – туризм. В 2006 К.-Б. посетили св. 100 тыс. чел., объём предоставляемых услуг составил 366,3 млн. руб. К.-Б. – один из осн. районов горного туризма, альпинизма и горнолыжного спорта в РФ. Созданы многочисл. базы отдыха, гостиницы, пансионаты, строятся (2008) новые объекты инфраструктуры. Гл. туристско-экскурсионные районы расположены в юж. части К.-Б.: Приэльбрусье с Баксанским ущельем, Чегемское и Черек-Балкарское ущелья, Долина нарзанов и др.; осн. центры – Терскол, Эльбрус, Тегенекли. Среди туристов-водников популярны сплавы по р. Урух.

Транспорт. Б. ч. внутренних грузовых и пассажирских перевозок обеспечивает автомобильный транспорт. Длина автодорог с твёрдым покрытием 2978 км (2005). Важнейшие трассы: участок федеральной автомагистрали «Кавказ» (Краснодар – Павловская – Баксан – Нальчик – Грозный – Махачкала – гос. граница с Азербайджаном) и автодорога Прохладный – Баксан – Эльбрус. Длина железных дорог 133 км. По территории республики проходит участок ж. д. Москва – Ростов-на-Дону – Прохладный – Баку, от которого проведена ж.-д. ветка до Нальчика. Междунар. аэропорт в Нальчике.

Здравоохранение

В К.-Б. насчитывается 43 больницы, 5 диспансеров, 112 амбулаторно-поликлинич. отделений (в т. ч. 9 стоматологич. поликлиник), 2 станции и 28 отделений скорой мед. помощи, 8690 больничных коек; на 10 тыс. жит. приходится: врачей 37,5, лиц ср. мед. персонала 97,2 (2006). Реабилитационно-восстановит. лечение проводится в специализиров. отделениях санаториев курорта Нальчик и 3 детских санаториях. Подготовку врачей осуществляет Гос. ун-т им. Х. М. Бербекова. Общая заболеваемость на 1 тыс. жит. составляет 861 случай (2006). Зарегистрировано 320 ВИЧ-инфицированных.

Образование. Учреждения науки и культуры

Охват детей дошкольными учреждениями (св. 300) превысил 60% (2005). Действовали 354 дневных общеобразовательных учебных заведения, 13 учреждений начального проф. образования, 8 – среднего спец. образования. Среди вузов – 3 государственных: Ун-т им. Х. М. Бербекова (1957), С.-х. академия им. В. М. Кокова (1981; совр. назв. с 1995), Северо-Кавказский ин-т искусств (основан в 1989 как филиал Воронежского гос. ин-та искусств, совр. назв. с 1992); неск. негосударственных вузов, а также филиалы и представительства вузов России. Среди науч. учреждений – Кабардино-Балкарский науч. центр РАН, Ин-т гуманитарных исследований, Высокогорный геофизич. ин-т Росгидромета, Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного садоводства, НИИ с. х-ва РАСХН – все в Нальчике; Баксанская нейтринная обсерватория. Крупные библиотеки: Нац. б-ка (1921), Республиканская детская б-ка им. Б. Пачиева (1939), Республиканская юношеская б-ка им. К. Мечиева (1974), Республиканская спец. б-ка для слепых – все в Нальчике. В К.-Б. работают 12 музеев, в т. ч. Нац. музей (1921; имеет 7 филиалов), Гос. музей изобразит. искусств (1960), Лит. музей (здание – 1906); мемориальные музеи: Марко Вовчок (1976), А. А. Шогенцукова (1989) – все в Нальчике; К. Ш. Кулиева (1985) – в г. Чегем. Историко-этнографич. музей (1981; с. Кёнделен Эльбрусского р-на) – единственный музей республики, в полном объёме отражающий историю и культуру балк. народа.

Средства массовой информации

В К.-Б. издаются республиканские газеты: правительственные «Кабардино-Балкарская правда» (выходит с 1921; тираж 10,5 тыс. экз., 5 раз в неделю, на рус. яз.), «Адыгэ псалъэ» («Адыгское слово»; с 1924; 12 тыс. экз., 5 раз в неделю, на кабард. яз.), «Заман» (с 1924; 4 тыс. экз., 5 раз в неделю, на балк. яз.), «Советская молодёжь» (с 1939; 16,6 тыс. экз., на рус. яз.); независимая «Газета Юга» (с 1994; 2 тыс. экз., 1 раз в неделю, на рус. яз.). Районные издания: «Прохладненские известия» (Прохладненский р-н; 4,7 тыс. экз., 3 раза в неделю, на рус. яз.), «Терек» (Терский р-н; 4 тыс. экз., 3 раза в неделю, на рус. и кабард. языках), «Зольские вести» (Зольский р-н; 4 тыс. экз., 3 раза в неделю, на рус. и кабард. языках), «Эльбрусские новости» (Эльбрусский р-н; 4 тыс. экз., 2 раза в неделю, на рус. яз.), «Майские новости» (Майский р-н; 3 тыс. экз., 2 раза в неделю, на рус. яз.), «Трудовая слава» (Черекский р-н; 1,6 тыс. экз., 2 раза в неделю, на рус. и балк. языках), «Маяк» (Урванский р-н; 5 тыс. экз., 2 раза в неделю, на рус. и кабард. языках), «Баксанский вестник» (Баксанский р-н; 5,5 тыс. экз., 2 раза в неделю, на рус. яз.), «Лескенская газета» (Лескенский р-н; 1,4 тыс. экз., 3 раза в неделю, на рус. яз.), «Голос Чегема» (Чегемский р-н; 2,5 тыс. экз., 3 раза в неделю, на рус. яз.). Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют Гос. телерадиокомпания «Каббалктелерадио»; телекомпании «ОРТК Нальчик», гос. учреждение «Вещательный телевизионный канал» К.-Б.

Архитектура и изобразительное искусство

На территории К.-Б. обнаружены изделия из камня и кости периода мезолита, остатки плетнёвых жилищ и керамики начиная с энеолита и раннего бронзового века (нальчикские курганы), каменные антропоморфные стелы, керамика и украшения из металла круга кобанской культуры и культуры ранних скифов, сарматов, аланов. В разл. районах встречаются разновременные курганы, могильники (подкурганная гробница близ Нальчика), городища (в т. ч. Нижний Джулат, первые века н. э. – 14 в.).

Осн. архит. памятники находятся в зонах ущелий: Баксанского (городища сарматского и аланского времени, рус. крепости 19 в.), Чегемского (остатки христианских храмов и некрополей 10–11 вв., усыпальниц в виде 8-гранных башен без крыш, 2-я пол. 18 – 19 вв., рус. крепости времён Кавказской войны 1817–64), Черекского (у селения Верхняя Балкария – полуразрушенный ср.-век. замок Курноят-Баши, развалины аула Куннюм, кон. 16 – нач. 17 вв. и некрополь с надгробными башнями Борзиевых, Абаевых и др., склепы «города мёртвых» Тура-Хабль, боевая башня Амировых, построенная на валуне 10-метровой высоты) и Хуламо-Безенгийского (ср.-век. цитадель Тотур-Кала, замок Джабоевых и др.). В Малой Кабарде находятся руины аланской крепости (у селения Кременчуг-Константиновское; возникла на развалинах ещё более древних сооружений) и городищ (близ станицы Солдатской, с. Верхний Акбаш и др.). Достопримечательностью станицы Екатериноградской является триумфальная арка, построенная к приезду имп. Екатерины II на Кавказ (1785; реставрирована в 1847, 1962).

В 20 в. в К.-Б. велись значит. градостроит. работы: осуществлён план регулярной застройки Нальчика, при месторождении молибденовых руд построен новый город Тырныауз (ширина застройки на узкой полосе земли в Баксанском ущелье не превышает 500 м), в Долинске возведены здания санаториев и др. оздоровительных учреждений, в Приэльбрусье – гостиницы, альпинистские базы (среди самых высокогорных сооружений мира – приют «Седловина», 1933, здание обтекаемой формы «Приюта одиннадцати», 1939, сгорело в 1998, и др.). Ведётся (2000-е гг.) строительство совр. объектов туристич. и курортной инфраструктуры, культурных учреждений (Концертный зал в Нальчике, арх. В. А. Чурилов и др.). Традиц. нар. иск-во представлено резьбой по дереву, ювелирным делом, вышивкой, аппликацией и тиснением по коже, плетением циновок с геометрич. узором, ковроделием. Среди проф. художников: живописцы В. М. Абаев, Н. Н. Гусаченко, Н. М. Третьяков; скульпторы Х. Б. Крымшамхалов, Г. Х. Бжеумыхов, М. Х. Тхакумашев; графики Я. А. Аккизов, М. И. Кишев.

Музыка

Устное творчество представлено традициями кабардинцев, балкарцев, казаков. Среди нар. певцов-сказителей и музыкантов – С. Абаев, К. Мечиев, Б. Пачев, К. Сижажев, И. Урусбиев, К. Абазов, Л. Агноков, И. Кажаров, Б. Казиев, Л. Алоев, А. Хавпачев, З. Кардангушев, О. Отаров, К. Каширгова, Л. Тешева. К фольклору кабардинцев и балкарцев обращались в своём творчестве М. А. Балакирев (фп. фантазия «Исламей», 1869), в дальнейшем Н. Я. Мясковский (23-я симфония, 1941), С. С. Прокофьев (2-й струнный квартет, 1941) и др. Большую роль в становлении проф. муз. культуры К.-Б. сыграли А. М. Авраамов и особенно Т. К. Шейблер – композитор, фольклорист, дирижёр, автор первого в К.-Б. муз.-сценич. произведения – оперы-балета «Нарты» (по мотивам эпич. сказаний, пост. в 1957, Нальчик) и мн. сочинений разных жанров на фольклорной основе. Мн. музыканты республики получили образование на кабардино-балк. отделении Ленингр. конс. (2-я пол. 1940-х – нач. 1950-х гг.). В 1943 в Нальчике основаны филармония и симфонич. оркестр, в 1965 – хор Кабардино-Балкарского гостелерадио. С 1968 в Нальчике функционирует Муз. театр (первая оперная постановка – «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта). Среди муз.-сценич. произведений композиторов К.-Б.: оперы «Мадина» М. Ф. Балова и Х. Я. Карданова (либр. Х. Х. Хавпачева по одноим. поэме А. А. Шогенцукова, 1970), «Джаханаго» В. Л. Молова (либр. Хавпачева по пьесе «Песня Джаханаго» З. Аксирова и эпосу «Нарты»; 2-я ред. – 1978), муз. комедия «Свадьба Шамхуна» Балова (1973; все пост. в Нальчике), балеты Молова, М. З. Жеттеева, Н. С. Османова. Значит. развитие получили жанры вокально-симфонич. и симфонич. музыки, среди авторов (кроме перечисленных) – А. М. Байчекуев, Н. С. Османов, Д. К. Хаупа; популярностью пользуются песни А. М. Байчекуева, М. Ф. Балова, Х. Я. Карданова, В. Л. Молова, Н. С. Османова. С 1959 функционирует Союз композиторов К.-Б.; в числе совр. композиторов – Б. Х. Темирканов, З. А. Жириков, А. Ч. Казанов, И. Г. Растеряев. В республике в разное время работали: дирижёры Т. К. Шейблер, А. Г. Шахгалдян, И. Е. Щербаков, Л. Бекулов, Б. С. Ханукаев, Н. Шабатуков; хормейстеры Б. Ж. Бленаова, Ю. Бицуев, М. М. Куныжев; оперные режиссёры Л. Х. Эркенов, С. Теуважев, А. Шереужев, Р. Темрокова; певцы В. Т. Куашева, А. Пачев, В. К. Кодзоков, Х. М. Беппаев, Б. А. Кужев, И. И. Жанатаев, В. Барагунов, Х. Добагов, М. Жилоков, Х. Макоев, Н. Маршенкулов, Г. Таукенова, И. Х. Шериева, С. Б. Богатыжева, Н. К. Гасташева, Т. Х. Георгокова, Л. К. Кульбаева, М. Бесчокова, К. Котов, А. Хупсергенов, А. Шекихачев, М. Батыров, М. Даова, А. Ташло, А. Черкесова, Л. Емкужев. Среди музыковедов – Х. Х. Хавпачев (автор кн. «Музыка Кабардино-Балкарии», на кабард. яз., 1963), А. И. Рахаев.

Театр

Во 2-й пол. 1920-х гг. в К.-Б. начали образовываться драматич. кружки. Среди первых драматургов – С. Гонов, А. Шортанов, А. Березгов, Т. Кимов, М. Этезов. В 1932 в Нальчике открылся Театр рабочей молодёжи, затем – драматич. студия, из выпускников которой в 1937 образован Кабард. передвижной колхозно-совхозный театр. В 1935 была создана кабард. студия ГИТИСа под рук. А. А. Ефремова. В 1940 её выпускники и артисты расформированного колхозно-совхозного театра вошли в состав Кабард. драматич. театра. Во время Вел. Отеч. войны здание театра в Нальчике было разрушено. Театр возобновил работу в 1948. С присоединением в 1957 балк. труппы стал называться Кабардино-Балкарским; в 1961 ему присвоено имя А. А. Шогенцукова. В 1990 балк. и кабард. труппы разделились, образовав Балк. драматич. театр им. К. Кулиева и Кабард. драматич. театр им. А. А. Шогенцукова. В Нальчике также работают: Рус. драматич. театр им. М. Горького (1936), Республиканский театр кукол (1986), ансамбль танца «Кабардинка» (1933), фольклорно-этнографич. ансамбль «Балкария» (1989) и др.

О литературе кабардинцев и балкарцев см. в статьях Кабардино-черкесская литература, Карачаево-балкарская литература.