БО́СНИЯ И ГЕРЦЕГОВИ́НА

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

БО́СНИЯ И ГЕРЦЕГОВИ́НА (Bosna i Hercegovina).

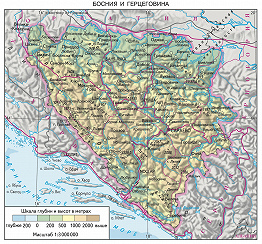

Общие сведения

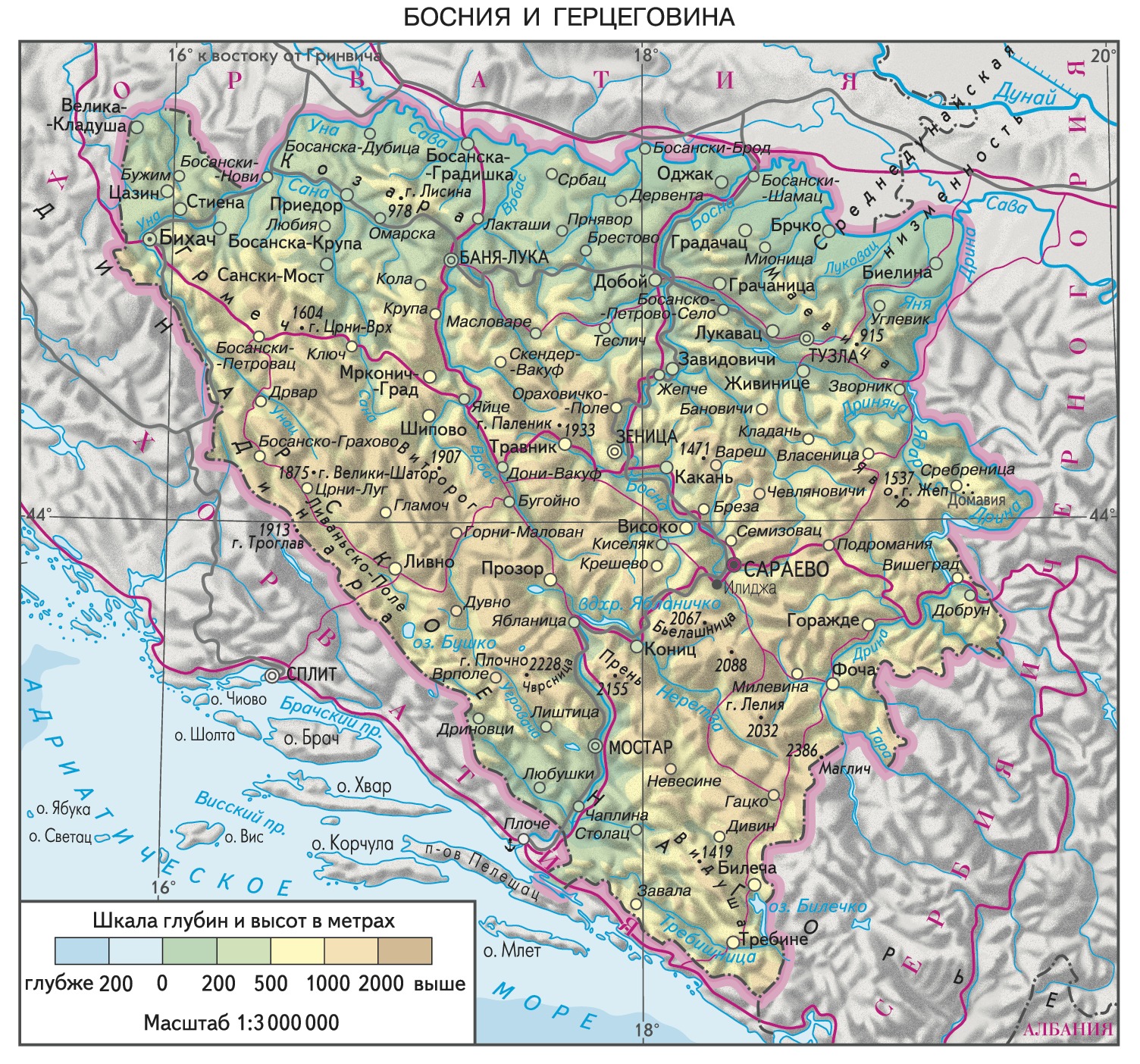

Б. и Г. – государство в Юго-Вост. Европе, в зап. части Балканского п-ова. На севере, западе и юге граничит с Хорватией, на востоке и юго-востоке – с Сербией и Черногорией; на юге имеет выход к Адриатическому м. (ок. 20 км побережья). Пл. 51,1 тыс. км2. Нас. 4452,9 тыс. чел. (2005). Столица – Сараево. Офиц. языки – боснийский (босанский), сербский, хорватский (см. Сербскохорватский язык). Денежная единица – конвертируемая марка (КM). Состоит из Федерации Боснии и Герцеговины (пл. 26,08 тыс. км2, или ок. 51% территории страны; нас. 2931 тыс. чел., 2005) и Республики Сербской (пл. 25,05 тыс. км2, нас. 1521,9 тыс. чел.). В административно-территориальном отношении Федерация Боснии и Герцеговины делится на 10 кантонов, состоящих из 79 общин; в составе Республики Сербской 62 общины; община Брчко по решению междунар. арбитража (1999) объявлена особым дистриктом (округом) и является кондоминиумом Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской.

Б. и Г. – член ООН (1992), ОБСЕ (1992), Совета Европы (2002), МВФ (1992), МБРР (1993), ВТО (наблюдатель).

Государственный строй

Б. и Г. – федеративное гос-во, включающее Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую. Конституция Б. и Г. принята 14.12.1995. Форма правления – парламентская республика.

Функции главы гос-ва исполняет коллегиальный орган – Президиум Б. и Г., который состоит из 3 членов: одного бошняка и одного хорвата (избираемых непосредственно от Федерации Боснии и Герцеговины) и одного серба (избираемого непосредственно от Республики Сербской). Срок их полномочий 4 года (с правом одного переизбрания). Члены Президиума Б. и Г. из своего состава избирают председателя. Президиум проводит внешнюю политику гос-ва; назначает послов и др. представителей гос-ва за рубежом; представительствует в междунар. организациях; ведёт переговоры и т. п. Каждый член Президиума в силу занимаемой должности имеет полномочия на гражд. руководство вооруж. силами страны.

Законодат. власть осуществляет двухпалатная Парламентская ассамблея. Палата народов состоит из 15 депутатов, из которых 10 избираются нац. парламентами от Федерации Боснии и Герцеговины (5 депутатов от хорватов и 5 – от бошняков) и 5 – от Республики Сербской (от сербов). Палата представителей состоит из 42 депутатов, 2/3 избираются населением от Федерации Боснии и Герцеговины, а 1/3 – от Республики Сербской. Исполнит. власть принадлежит Совету министров. Председатель Совета министров назначается Президиумом Б. и Г. после его утверждения Палатой представителей.

В Б. и Г. существует многопартийная система; осн. политич. партии – Партия демократич. действия, Партия за Боснию и Герцеговину, Сербская демократич. партия, Социал-демократич. партия Боснии и Герцеговины, Хорватский демократич. союз / Христианско-демократич. партия.

Природа

Рельеф

Б. ч. территории Б. и Г. расположена в пределах Динарского нагорья. С северо-запада на юго-восток параллельно друг другу протягиваются преим. пологовершинные, сильно расчленённые, нередко с обрывистыми склонами горные хребты и обширные межгорные котловины. В сев. и юж. части преобладают холмогорья и низкогорья, в центр. части – среднегорные и высокогорные массивы, на юго-востоке достигающие 2386 м (высшая точка Б. и Г. – гора Маглич). Широко распространены карстовые формы рельефа – голые известняковые скалы, карры, пещеры, подземные реки. В межгорных котловинах сформировались обширные полья, в т. ч. Ливаньско-Поле (405 км2). На юго-западе – короткий (ок. 20 км) участок гористого побережья Адриатического моря. На севере, вдоль долины р. Сава, – равнина с плоскими водоразделами и широкими речными долинами (юж. часть Среднедунайской низменности).

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория Б. и Г. расположена в пределах Динарской складчатой системы (т. н. Динариды) кайнозойского Альпийско-Гималайского подвижного пояса, для которой характерно покровно-зональное строение. Внешние зоны сложены смятыми в складки и нарушенными надвигами и покровами осадочными толщами палеозоя, мезозоя и палеогена и представляют собой сорванные на разных этапах альпийского тектогенеза фрагменты чехла континентального блока Адрия (располагается западнее). Внутренние зоны образованы покровами юрских офиолитов, меловых известняков и мел-палеогенового флиша – фрагментов коры океанич. бассейна Неотетис (см. в ст. Тетис). Имеются интрузии кайнозойских гранитоидов. Небольшие депрессии выполнены неогеновыми угленосными отложениями. Территория Б. и Г. высокосейсмична. В результате катастрофич. землетрясения 1969 был разрушен г. Баня-Лука.

Важнейшие полезные ископаемые Б. и Г.: бокситы (месторождения в осн. карстового типа, группируются в бокситоносные районы – Босанска-Крупа, Яйце, Власеница, Мостар и др.), железные руды (рудные районы Любия, Вареш, Омарска), бурый уголь (Бановичский и Среднебоснийский бассейны), лигниты (Камнеградский бассейн), асбест (месторождение Босанско-Петрово-Село). Известны месторождения ртутных (Дражевич) и марганцевых (Бужим, Чевляновичи) руд, барита (Крешево), каменной соли, природных строительных материалов (глины и др.).

Климат

На б. ч. территории страны климат умеренно континентальный. Лето тёплое (ср. темп-ра июля 19–21 °C на равнинах, 12–18 °C в горах). Зима умеренно прохладная (ср. темп-ра января от 0 до –2 °C на равнинах, от –4 до –7 °C в горах). В год равномерно выпадает 800–1000 мм осадков на равнинах и 1500–1800 мм – в горах. На юго-западе и юге Б. и Г. климат субтропич. средиземноморский, с жарким сухим летом (ср. темп-ра июля 25 °C) и тёплой влажной зимой (ср. темп-ра января 5 °C). В год выпадает до 1600 мм осадков с максимумом в ноябре – декабре.

Внутренние воды

В Б. и Г. – густая и разветвлённая речная сеть общей протяжённостью св. 2000 км. Ок. 3/4 территории принадлежит бассейну р. Дунай. Основные реки – Сава с текущими преим. с юга на север притоками Уна, Сана, Врбас, Босна, Дрина. Самая крупная из рек бассейна Адриатического м. (1/4 территории Б. и Г.) – р. Неретва. Крупнейшие озёра Бушко и Билечко – карстового происхождения. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 38 км3, водообеспеченность ок. 9 тыс. м3 на человека в год (2000). Горные реки обладают значит. гидроэнергетич. потенциалом; создано ок. 30 водохранилищ. Для хозяйств. целей используется не более 3% водных ресурсов (из них 60% идёт на нужды с. х-ва, 30% – на коммунально-бытовые нужды, 10% потребляют пром. предприятия).

Почвы, растительный и животный мир

В долинах р. Сава и её притоков распространены плодородные аллювиальные почвы, в горах – бурозёмы. Площадь лесов составляет 2273 тыс. га (44% территории), в т. ч. 57 тыс. га приходится на искусственные лесные насаждения. Коренные широколиственные леса равнин сев. части Б. замещены с.-х. угодьями. В предгорьях и на сев. склонах гор до выс. 500 м растут дубово-грабовые леса с примесью клёна, липы, вяза. В центр. районах распространены буковые леса, на выс. 800–900 м сменяющиеся буково-пихтовыми лесами с примесью сосны и ели. На юго-востоке в поясе смешанных и хвойных лесов изредка встречается эндемичная сербская ель. Выше 1600–1700 м – криволесья из горной сосны и субальпийские луга. На юго-зап. склонах на коричневых почвах распространён маквис с каменным дубом, красным можжевельником и другими преим. вечнозелёными видами кустарников, на каменистых склонах – фригана. Выше 300–400 м участки коренных лесов из пушистого и каменного дубов, грабинника, клёна французского сочетаются с зарослями шибляка на рендзинах.

В горах обитают серна, благородный олень, косуля, бурый медведь, волк, кабан, европейская рысь, лесной кот, выдра, куница. В карстовых районах многочисленны ящерицы, змеи, черепахи. Из крупных птиц встречаются орлы, соколы, глухари. В заболоченных низовьях р. Неретва встречаются большая и малая белые цапли, выпь, разнообразные водоплавающие птицы; из хищников – беркут, большой подорлик, орлан-белохвост.

В Б. и Г. – 5 охраняемых природных территорий общей пл. 25,05 тыс. га, в т. ч. нац. парки Сутьеска и Козара.

Население

Бошняки, по разным оценкам, составляют от 38 до 52,5% населения, сербы – от 21,5 до 30%, хорваты – от 12 до 17%, цыгане – св. 10% (2005). Из др. этнич. групп в Б. и Г. живут черногорцы, македонцы, албанцы, чехи, словаки, русины, евреи и др.

По данным переписи населения (1991), в Б. и Г. проживали 4,37 млн. чел. В ходе вооруж. конфликта 1992–95 погибло ок. 200–250 тыс. чел., пропало без вести св. 30 тыс. чел., ок. 2 млн. чел. стали беженцами и перемещёнными лицами. С кон. 1990-х гг. население страны увеличивается за счёт возвращения части беженцев, а также благодаря относительно высокой рождаемости (12,5 родившихся на 1000 жит. в 2005) и низкой смертности (8,4 на 1000 жит.); младенческая смертность (21,1 на 1000 живорождённых) – одна из самых высоких в Европе. Показатель фертильности 1,7 ребёнка на 1 женщину. Естественный прирост нас. 0,44% (2005). Сальдо внешних миграций положительное – 0,3 мигранта на 1000 жит. Доля детей до 15 лет – 18,3% (2005), лиц пожилого возраста (65 лет и старше) 10,9%, лиц трудоспособного возраста (15–64 лет) 70,7%. В ср. на 100 женщин приходится 101 мужчина. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 72,9 года (мужчины – 70,1, женщины – 75,8 года). Демографич. поведение значительно разнится у разл. этнических групп населения. Наибольшая рождаемость и естеств. прирост – у бошняков, среди сербов и хорватов число женщин преобладает во всех возрастных категориях, кроме детских (до 15 лет).

Ср. плотность нас. 87,1 чел./км2 (2005), в Федерации Боснии и Герцеговины – 112,4 чел./км2, в Республике Сербской – 60,7 чел./км2. Наиболее густо заселены долины рек; в редконаселённых горных районах преобладают жители старших возрастных групп. Продолжается процесс концентрации населения в развитых гор. центрах и др. урбанизированных поселениях. Доля гор. нас. 43% (2003). Крупные города (2005; тыс. чел.): Сараево (697), Баня-Лука (221), Зеница (164), Тузла (142), Мостар (105). Всего в экономике занято св. 1 млн. чел. (2001). Уровень безработицы 44% экономически активного населения страны (офиц. данные); уровень реальной безработицы ок. 20% (с учётом скрытой занятости; оценка).

Религия

На территории Б. и Г. находится 5 епархий Сербской православной церкви: Дабро-Босанская, Баня-Лукская, Бихачско-Петровацкая, Захумско-Герцеговинская и Зворничско-Тузланская. По офиц. статистике (2004), 31% населения – православные христиане. По данным разл. источников, от 40 до 44% населения – мусульмане-сунниты, 15,5% – католики, ок. 4% – протестанты. На территории страны, в Меджугорье, находится междунар. центр паломничеств, связанных с явлениями Богородицы. В результате воен. столкновений 1992–95 были уничтожены и пострадали многочисл. православные, католические и мусульм. религ. объекты. Для решения религ. вопросов действует Межрелигиозное вече, состоящее из представителей 4 конфессий: православия, католицизма, ислама и иудаизма.

Исторический очерк

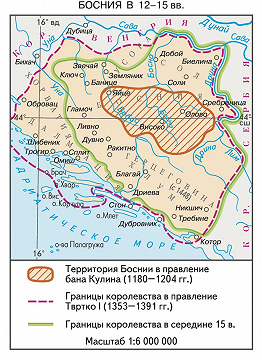

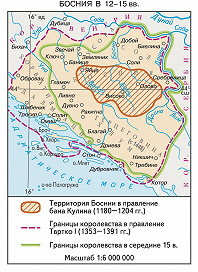

Босния и Герцеговина до сер. 15 в

Территория Б. и Г. заселена с эпохи палеолита (стоянка близ устья р. Усора). С неолита прослеживается тяготение культур Боснии к внутр. областям Балкан (бутмирская культура, Винча), Герцеговины – к Средиземноморью (культура Старчево). В позднем неолите – раннем бронзовом веке на территории Б. и Г. происходят резкие перемены, распространяются культуры Вучедол, Костолац, баденская культура. Памятники рубежа бронзового и железного веков принадлежат Вост. Гальштату (боснийский вариант этой культуры связывают с иллирийцами). В 4 в. до н. э. на территорию Б. и Г. проникают кельты, вытесненные или ассимилированные во 2 в. до н. э., когда эти земли попадают в орбиту политики Древнего Рима. В нач. 1 в. н. э. земли Б. и Г. вошли в состав Рим. гос-ва (провинции Далмация, Верхняя и Нижняя Паннония). Появляются рим. города, виллы, развивается добыча железа, серебра, золота; несмотря на романизацию, в сельской местности сохраняются традиции иллирийцев. В кон. 4 – нач. 5 вв. территория Б. и Г. подвергалась нападениям вестготов, после пребывания в составе королевства остготов (кон. 5 в. – ок. 535) перешла под власть Византии. В 6–7 вв. здесь появляются славяне. С сер. 10 в. в источниках упоминаются племенные княжения: Требинье, Захумле, Травуния, Погания (Неретва) и Босния. Территория Б. и Г. была объектом соперничества между Сербией, Хорватией, Венгрией, Византией и попеременно входила в их состав. В 12–14 вв. Босния – княжество во главе с баном [наиболее известны: Кулин (правил в 1180–1204 или 1203), Степан Котроманич (правил в 1322–53)]. С кон. 12 в. на территории Б. и Г. распространилось богомильство, на основе которого возникла самостоят. Боснийская церковь. Бан Твртко I присоединил часть серб. земель и Адриатич. побережья с городами Котор, Сплит, Шибеник, Трогир и в 1377 принял титул короля «сербов, Боснии, Поморья и Зап. стран»; его войска участвовали в битве объединённых серб. сил против турок на Косовом Поле (1389). После смерти Твртко I (1391) началась длительная полоса феод. междоусобиц. В ходе этой борьбы один из правителей юж. части Боснийского королевства Степан Вукчич провозгласил себя герцогом «св. Саввы» (1448); его владения позднее стали называться Герцеговиной.

Босния и Герцеговина под властью Османской империи

В 1463 Босния, а в 1482 Герцеговина были завоёваны турками и в 1583 объединены в Боснийский пашалык. В нём получила распространение тур. военно-ленная система. Большинство знати и часть населения приняли ислам. Часть христианского населения, притеснявшегося как тур. властями, так и местной мусульм. знатью, мигрировала. Центрами православия являлись монастыри; среди католич. населения наибольшим авторитетом пользовались францисканцы (активная деятельность католич. миссионеров, особенно в зап. землях, развернулась на рубеже 16–17 вв.). С нач. 19 в. усилилась борьба народа Б. и Г. против нац. и социального гнёта (крестьянские выступления в 1804–13, 1834, 1852–53, 1857–58, 1861–62 и др.), кульминац. пунктом которой стало Герцеговинско-боснийское восстание 1875–78. По решению Берлинского конгресса 1878 Австро-Венгрия получила право оккупировать Б. и Г. и ввести там своё управление. Австро-венг. власти осуществили чересполосное расселение православных, католиков и мусульман Б. и Г. Сербы, составлявшие самую крупную нац. общину, противопоставлялись хорватам, хорваты – сербам, христиане – мусульманам.

Босния и Герцеговина с нач. 20 в

В 1908 территория Б. и Г. была аннексирована Австро-Венгрией. Это вызвало протесты не только в самой Б. и Г., но и в соседних странах, прежде всего в Сербии; возник Боснийский кризис 1908–09. Член орг-ции «Молодая Босния» Г. Принцип 28.6.1914 застрелил в Сараеве наследника австро-венг. престола Франца Фердинанда, что послужило поводом к 1-й мировой войне. В 1918 после распада Австро-Венгрии Б. и Г. вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 Югославия). Во время 2-й мировой войны была включена в марионеточное Независимое гос-во Хорватия. На территории Б. и Г. развернулись осн. бои освободит. войны в Югославии. После освобождения Югославии (1945) Б. и Г. вошла в Федеративную Нар. Республику Югославия на правах нар. республики; с 1963 социалистич. республика в составе Социалистич. Федеративной Республики Югославия. С 1960-х гг. происходил рост мусульм. населения. Согласно переписям, в Б. и Г. в 1961 проживали 42,89% православных (преим. сербов), 25,69% мусульман (бошняков), 21,71% католиков (преим. хорватов), в 1971 соответственно 37,19%, 39,57% и 20,62%, в 1981 – 32,02%, 39,52% и 18,38%, в 1991 – 31,2%, 43,5% и 17,4% (5,6% самоопределились как «югославы»). Выделение из Югославии Б. и Г. (независимость Б. и Г. была провозглашена в марте 1992, что было признано мировым сообществом в апр. 1992) сопровождалось межэтнич. войной (1992–95), закончившейся подписанием Дейтонских соглашений (1995). Б. и Г. составили два равноправных образования – Республика Сербская (49% территории) и Федерация Боснии и Герцеговины (бошняцко-хорватская; 51% территории). На территорию Б. и Г. были введены многонац. воен. силы под команд. НАТО, заменённые позднее миротворч. силами Европ. сообщества. Вся полнота политич. власти передана Высокому Представителю ООН, наделённому санкционными полномочиями и имеющему право менять избранных там руководителей. Хотя значит. междунар. помощь после 1995 облегчила процесс восстановления, последствия межэтнич. конфликта продолжают оказывать негативное влияние на развитие Боснии и Герцеговины.

Хозяйство

Б. и Г. относится к числу слаборазвитых стран Европы. Объём ВВП 26,2 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2004); по данным нац. статистики – 17,9 млрд. КM, или ок. 11 млрд. долл. 62,8% ВВП создаётся в сфере услуг, 25,3% в пром-сти, 11,9% в сельском хозяйстве. Индекс человеческого развития – 0,786 (2003; 68-е место среди 177 стран мира).

Б. и Г. (наряду с Македонией) была одной из наименее экономически развитых республик быв. Югославии. В 1950–80-х гг. в республике создан комплекс предприятий тяжёлой индустрии, в осн. ориентированных на использование местных ресурсов. Построены тепловые и гидроэлектростанции, развивались добыча угля, руд чёрных и цветных металлов, каменной соли; росло произ-во кокса, стали и проката, алюминия, химич. продукции, целлюлозы, бумаги и др.; действовал ряд предприятий оборонной пром-сти. В результате вооруж. межэтнического конфликта 1992–95 экономика и инфраструктура Б. и Г. были разрушены.

В 2004 объём ВВП составил ок. 70% от уровня нач. 1990-х гг.; реальный рост ВВП – 5%. Экономич. политика страны направлена на решение двух гл. задач: восстановление хозяйства и его реформирование на рыночной основе. Важнейшие экономич. и социальные проблемы – большой дефицит внешней торговли и высокий уровень безработицы. Развёрнут процесс приватизации (ок. 60% ВВП производится в гос. секторе экономики, 2005). Увеличиваются объёмы прямых иностр. инвестиций. В Б. и Г. созданы предприятия крупных ТНК – «Кока-Кола» («Coca-Cola»), «Фольксваген» («Volkswagen»), «Даймлер-Крайслер» («Daimler-Chrysler») и др. Образовано неск. свободных экономич. зон (Вогошча, Баня-Лука, Мостар и др.). Экономич. и социальные проблемы отчасти решаются за счёт зарубежной финансовой помощи (650 млн. долл. в 2001). Центр. банк Б. и Г. проводит политику твёрдой поддержки курса нац. валюты (фактически осуществляется внеэкономич. методами); в стране практически отсутствует инфляция (0,4% в 2004).

Промышленность

Вследствие незавершённости послевоенного восстановления хозяйства внутренний рынок Б. и Г. ограничен; многие пром. предприятия работают не на полную мощность, ориентируя произ-во на экспортные поставки. Рост объёмов пром. произ-ва 5,5% (2003).

В структуре топливно-энергетич. баланса Б. и Г. на нефть и нефтепродукты приходится 18%, природный газ – 20%, уголь и лигниты – 37%, гидроэнергию – 25% (2003). Нефть и природный газ импортируются, в осн. из России. Добыча бурого угля и лигнитов (ок. 540 тыс. т в 2004) на шахтах, расположенных в межгорных котловинах центр. и сев.-вост. части страны, от Брезы до Тузлы. Б. и Г. располагает значит. энергетич. потенциалом, позволяющим не только полностью удовлетворять собственные потребности в электроэнергии, но и поставлять её на экспорт. Произ-во электроэнергии 11 678 млн. кВт·ч (2004); экспорт 3288 млн. кВт·ч (2002), импорт 2271 млн. кВт·ч. Ок. 1/3 произ-ва электроэнергии приходится на ГЭС, крупнейшие – на реках Неретва (близ Ябланицы и Чаплины), Врбас (Яйце), Требишница (Требине). Осуществляется программа строительства малых ГЭС на горных реках (построены 4 таких ГЭС, 2005). ТЭС работают гл. обр. на местном угле и лигнитах; крупнейшие ТЭС – в Гацко, Тузле, Углевике. Осн. центр нефтепереработки – комбинат в г. Босански-Брод (мощностью до 5 млн. т переработки сырой нефти в год).

Осн. предприятия чёрной и цветной металлургии (сталелитейный завод в Зенице, алюминиевый комбинат в Мостаре, глинозёмный завод в Зворнике) восстановлены при участии иностр. капитала, б. ч. их продукции идёт на экспорт (ок. 1/4 ежегодной экспортной выручки страны). Добыча руд железа (ок. 127 тыс. т; рудники близ Любии и Вареша), марганца (близ г. Босанска-Крупа), свинца и цинка (в р-не Сребреницы), а также бокситов (в районах городов Власеница, Сребреница, Яйце, Босанска-Крупа и др.). Произ-во стали 197 тыс. т (2003), алюминия (из импортного сырья) 171 тыс. т, глинозёма (полностью идёт на экспорт) 640 тыс. т (2004), концентратов свинца и цинка – 11,7 тыс. т. Ведущая отрасль пром-сти – транспортное машиностроение, специализирующееся на изготовлении автомобильных двигателей, узлов, агрегатов и деталей (ок. 50 предприятий). Осн. центры – Сараево, Мостар, Тешня и др. Продукция поставляется в 25 стран мира на сумму 200 млн. евро (2004). Автосборочный завод в Вогошче выпускает небольшие партии легковых автомобилей «Фольксваген» (ок. 3,5 тыс. шт. в год).

На базе значит. лесных ресурсов действуют предприятия лесной и деревообрабатывающей пром-сти (всего ок. 1,5 тыс.). Имеющиеся мощности позволяют ежегодно перерабатывать св. 2 млн. м3 древесины. В составе отрасли выделяется произ-во мебели (ок. 200 предприятий), возможности которого значительно превышают потребности внутреннего рынка. Пиломатериалы и мебель – одна из важных статей экспорта страны (240 млн. евро в 2003). Мощности предприятий целлюлозно-бумажной пром-сти позволяют ежегодно выпускать св. 250 тыс. т разл. видов бумаги и картона. Важнейший центр лёгкой пром-сти (текстильной, кожевенной, обувной, швейной) – Сараево.

Сельское хозяйство

Благоприятные для развития с. х-ва природные условия и имеющиеся мощности по переработке с.-х. продукции позволяют полностью обеспечить потребности страны в продуктах питания. Практически всё с.-х. произ-во находится в частных руках, однако б. ч. крестьянских хозяйств (как правило, мелких) малоэффективны. Ежегодно страна ввозит продовольствие на сумму св. 1 млрд. долл.

С.-х. угодья занимают св. 2 млн. га (св. 40% территории Б. и Г.), в т. ч. 695,4 тыс. га занято пашней и огородами (2001), 151,3 тыс. га – садами и виноградниками; остальное – луга и горные пастбища. Осн. массивы пахотных земель расположены в долинах рек, гл. обр. в долине р. Сава, в сев. части страны, где климат и почвы благоприятны для возделывания зерновых и некоторых технич. культур (сахарная свёкла, соя, подсолнечник). Сбор зерна 1,1 млн. т (2004; в т. ч. кукуруза 750 тыс. т, пшеница 250 тыс. т, овёс 55 тыс. т, ячмень 41,8 тыс. т, рожь 12 тыс. т). Южнее, вверх по течению притоков Савы, на холмах и предгорьях особенно много фруктовых садов. Сбор (тыс. т): слив 73, яблок 35, груш 12. На юго-западе Герцеговины, где господствует средиземноморский климат, выращивают табак, а также абрикосы, мандарины, персики, инжир, черешню, оливы, бахчевые культуры; значит. площади заняты виноградниками (сбор винограда ок. 20 тыс. т). Традиц. центр виноделия – р-н Мостара. Повсеместно выращивают картофель и овощи. Сбор (тыс. т, 2004): картофеля 350, капусты 78, помидоров 35, зелёного перца 30, лука (в сухом весе) 30, моркови 10, пр. овощей 500. В долинах рек разводят крупный рогатый скот, домашнюю птицу (в Республике Сербской и в районах с хорватским населением также свиней). В центр. части страны преобладает отгонно-пастбищное животноводство (в т. ч. овцеводство). Поголовье крупного рогатого скота 190 тыс. (2003), овец и коз 98 тыс., свиней 35 тыс., домашней птицы 1370 тыс. Произ-во (тыс. т, 2004): цельного коровьего молока 460, мяса и мясной продукции в целом 56,4.

Сфера услуг

Важнейшей отраслью сферы услуг остаётся оптовая и розничная торговля. Наиболее быстро развиваются информационная инфраструктура, телекоммуникации и связь. В ходе экономич. преобразований в стране сформировалась совр. банковская система (36 коммерч. банков, 2005). Успешно работает ряд фирм, созданных на базе существовавших в Б. и Г. до нач. 1990-х гг. н.-и. центров и проектных бюро. Осн. сфера их деятельности – подготовка и организация работ по реализации крупных строит. проектов (в т. ч. за рубежом). Ведущая организация в этой области – фирма «Энергоинвест» (Сараево) с годовым доходом ок. 100 млн. евро.

Б. и Г. обладает разнообразными природно-климатич. и культурно-историч. ресурсами для развития туризма и отдыха: курорты (с термальными водными и грязевыми источниками) и центры зимнего отдыха в горах близ Сараева, карстовые пещеры Динарского нагорья, пляжи побережья Адриатического м.; многочисл. историч. и архит. памятники (в Сараеве, Травнике, Мостаре и др. городах). До вооруж. конфликта 1992–1995 доходы от туризма (гл. обр. иностранного) составляли ок. 2,5% ВВП республики. В 2005 гостиничная база и туристич. инфраструктура Б. и Г. находятся в стадии восстановления. Доходность туристич. бизнеса низкая.

Транспорт

Осн. вид транспорта – автомобильный. Протяжённость автодорог 22,6 тыс. км (2004), в т. ч. дорог с твёрдым покрытием ок. 14 тыс. км. Преобладают горные дорожные участки с невысокой пропускной способностью. Протяжённость железных дорог 1031 км (в 2004 по ним перевезено 3,2 млн. т грузов). Судоходство по р. Сава и её притокам. Речные порты – Добой (на р. Босна), Босански-Шамац, Босански-Брод (на Саве) и др. Морские перевозки осуществляются через порт Плоче (Хорватия). Важнейшие аэропорты – в Сараеве, Мостаре, Баня-Луке, Тузле. Нац. авиакомпания – «BH Airlines». Осн. объём авиаперевозок приходится на иностр. компании.

Внешняя торговля

Объём внешнеторгового оборота 6,9 млрд. долл. (2004), в т. ч. экспорт 1,7 млрд. долл., импорт 5,2 млрд. долл. В товарной структуре экспорта преобладают сырьё и полуфабрикаты (литьё чёрных металлов, алюминий, пиломатериалы), мебель, электроэнергия, а также автомобильные узлы и агрегаты, изделия текстильной, швейной и кожевенной пром-сти. Важнейшие статьи импорта: машины и оборудование (включая автомобили, бытовые электроприборы и электронику), химикаты, топливо (нефть и нефтепродукты, природный газ), продукты питания. Осн. часть внешнеторгового оборота приходится на страны ЕС. Гл. импортёры товаров из Б. и Г.: Италия (22,9% стоимости в 2004), Хорватия (22,1%), Германия (20,3%), Австрия (7,5%), Словения (6,9%), Венгрия (4,9%). Гл. поставщики товаров в Б. и Г.: Хорватия (26,4%), Германия (14,9%), Словения (13,4%), Италия (12,0%), Австрия (6,9%), Венгрия (6,4%).

Вооружённые силы

Вооруж. силы Б. и Г. (по состоянию на 2005) включают военизир. формирования Республики Сербской (ок. 12,2 тыс. чел.; 8 ПУ оперативно-тактич. ракет, 137 танков, 115 боевых брониров. машин, ок. 500 артиллерийских орудий и миномётов, зенитная артиллерия и армейская авиация) и военизир. формирования Федерации Боснии и Герцеговины (ок. 23,8 тыс. чел.; 204 танка, 147 боевых брониров. машин, 905 артиллерийских орудий и миномётов, РСЗО и армейская авиация). На территории Б. и Г. находятся миротворч. силы ЕС (ок. 7 тыс. чел.). Мобилизац. ресурсы 953 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. службе 405 тыс. человек.

Здравоохранение

В Б. и Г. на 100 тыс. жит. приходится 143 врача, 452 лица ср. мед. персонала (2002), 19 стоматологов (1998). Первичную медико-санитарную помощь оказывают поликлиники и мед. пункты, специализированную – специализир. поликлиники, больницы, оздоровительные и реабилитационные центры, институты. На 100 тыс. жит. приходится 314 коек (2003). Расходы на здравоохранение составляют 7,5% ВВП (2001). Мед. кадры готовят 5 мед. институтов. В Б. и Г. проведена большая работа по развитию семейной медицины. Курорты – Баня-Вручица, Илиджа.

Спорт

Нац. олимпийский к-т создан в 1992, в МОК с 1993. Наиболее развиты игровые виды спорта – футбол, баскетбол, гандбол, регби, шахматы. Сборная Б. и Г. по футболу – участница отборочных турниров чемпионатов Европы и мира. С 1957 в Сараеве проходят традиц. шахматные турниры с участием сильнейших гроссмейстеров мира, известные с 1960 как «Босна-турниры». В 1984 в Сараеве проводились Олимпийские зимние игры.

Образование. Учреждения науки и культуры

Общее руководство учебными заведениями осуществляет Федеральное мин-во образования, науки, культуры и спорта. Система образования включает: дошкольные учреждения для детей 3–7 лет, базовые обязательные двухступенчатые школы (для 7–11-летних и 11–15-летних детей), общие средние 4-летние школы (гимназии) для 15–19-летних уч-ся, спец. средние 4-летние школы (педагогич., худож., муз., религ., технич.), проф.-технич. 3-летние школы, университеты. В систему высшего образования входят 4 университета: в Сараеве (1949), Баня-Луке (1975), Тузле (1976), Мостаре (1977), Педагогич. академии в Зенице и Бихаче (обе 1993), педагогич. колледж в Биелине (нач. 2000-х гг.).

В 1966 создана Академия наук и искусств на основе Науч. об-ва Боснии и Герцеговины (1951, Сараево). Осн. науч. учреждения: институты – метеорологии (1891), термальной и ядерной технологии (1961), языкознания (1973), Боснийский ин-т (1997; исследования в области истории и культуры Б. и Г.) – все в Сараеве; общества – математич., физич. и астрономич., географич., педагогич., медицинское и др.

Библиотеки: Гази Хасревбегова (1537), Нац. и университетская (1945), Нац. музея (все – в Сараеве) и др. Св. 20 музеев и галерей, в т. ч. музеи: Нац. (1888), историч., литературы и театрального иск-ва, Галерея искусств (1946) – все в Сараеве; региональный музей в Баня-Луке (1930).

Средства массовой информации

Крупнейшие ежедневные газеты (2005): «Ослободжене» («Oslobođenje»), «Независне новине» («Nezavisne novine»), «Дневни аваз» («Dnevni avaz»), ж. «Слободна Босна» («Slobodna Bosna»). Гос. телерадиовещание включает 4 радио- и 2 телеканала. Общенациональное обществ. телевещание осуществляется на канале БГТВ-1 (BGTV-1). ФТВ (FTV) – обществ. телерадиокомпания Федерации Боснии и Герцеговины. РТРС (RTRS) – обществ. телерадиокомпания Республики Сербской. «Мрежа-Плюс» («Mreža Plus») – коммерч. канал. В стране 2 гос. информац. агентства: ФЕНА (FENA), принадлежит Федерации Боснии и Герцеговины, СРНА (SRNA) – Республике Сербской.

Литература

Литература Б. и Г. развивается гл. обр. на боснийском яз. (см. Сербскохорватский язык), восходит к традициям кириллич. письменности. Древнейшие памятники (Дивошево Четвероевангелие, грамота короля Степана Дабиши, Хвалов сборник и др.) относятся к 14–15 вв. В 15–17 вв. в некоторых серб. монастырях Б. и Г. создавались хронографы. К лит. памятникам принадлежат надписи-эпитафии с каменных надгробий на тему жизни и смерти. С 16 в. появляются произведения боснийских мусульман на тур., перс., араб. языках, а также на боснийском яз. (с использованием араб. азбуки). Известны религ. и поучительные стихи (илахие и хасиды) Хаджи Юсуфа, Хасани Кайми, Хеваи Ускюфи. В 17–18 вв. хорв. монахи-францисканцы писали религиозно-дидактич. и историч. произведения, используя как кириллич., так и лат. алфавит (М. Дивкович, И. Антич, А. Шипрагич, С. Маргитич). В 19 в. проявилось влияние иллиризма (на писателей-францисканцев – И. Ф. Юкич, Г. Мартич) и романтизма (на серб. писателей – С. Милутинович-Сарайлия и др.). Религиозно-дидактич. жанры доминировали в лит-ре боснийских мусульман вплоть до кон. 19 в. (М. Ч. Чатич). На рубеже 19–20 вв. в Б. и Г. работали выдающиеся серб. поэты А. Шантич и Й. Дучич, писатель-сатирик П. Кочич. В 20 в. лит-ра в Б. и Г. развивалась преим. в традициях реализма. Зародилось социально-критич. направление (Н. Симич, Х. Кикич). В 1950–60-е гг. подлинно народным стало творчество серб. реалиста Б. Чопича, междунар. признание принесли лит-ре Б. и Г. серб И. Андрич (Нобелевская пр., 1961) и бошняк М. Селимович, придерживавшийся серб. лит. традиции. Творчество Селимовича и бошняка С. Куленовича (также связанного с серб. традицией) составляет основу формировавшейся с 1970-х гг. новой мусульм. лит-ры Б. и Г. Одновременно к нескольким лит. традициям принадлежат поэты-бошняки М. Диздар, приверженец хорв. лит. школы, и И. Сарайлич, близкий серб. лит-ре; прозаик Ч. Сиярич воспринимался и как мусульманский, и как черногорский, и как сербский писатель.

Архитектура и изобразительное искусство

На территории Б. и Г. обнаружены керамика с линейным и спиральным орнаментом, статуэтки женщин и животных эпохи неолита, памятники иск-ва иллирийцев и кельтов, остатки др.-рим. городов (Домавиум, ныне Домавия, и др.), ювелирные изделия древних славян. Ср.-век. иск-во Б. и Г. впитало влияния Византии, Сербии, Далмации, Центр. Европы, а с сер. 15 в. и Турции. Возводились замки и укреплённые башни-жилища («кулы»), базилики (в Зенице, Брезе и др.); строились простые по формам крестово-купольные храмы (в Озрене), а также однонефные (в Добруне, до 1383) романские (в Яйце) и готические (в Бихаче) церкви. Типом жилища, встречающимся и поныне, был дом (из глины, дерева или камня) с 4-скатной крышей, клетью и жилыми помещениями на 2-м этаже. В период тур. господства сложился тип гор. дома с закрытым двором и лестницей, ведущей на верхний этаж. Небольшие города с тесной застройкой имели «сахат-кулу» (часовую башню). Возводились мечети, медресе, бани, караван-сараи, мосты. В изобразит. иск-ве получили распространение каменные надгробия (т. н. стечаки) с резными рельефами. Немногие сохранившиеся памятники ср.-век. монументальной живописи (фрески церкви в Добруне, кон. 14 в.) близки стенописям Сербии, но свидетельствуют и о знакомстве с культурой Италии. Иск-во миниатюры в 12–14 вв. испытывало серб. и визант. воздействия. Интересны богомильские рукописи с наивно-фольклорными миниатюрами («Копитарово Евангелие», 14 в.). Иконопись Б. и Г. вплоть до сер. 19 в. следовала визант. канонам. Высокого совершенства достигли в средние века обработка металла и худож. ткачество (безворсовые ковры-килимы с геометрич. и растит. орнаментами).

Во время австр. оккупации в городах сооружались постройки в духе европ. эклектизма, в «мавританском» (Ратуша в Сараеве, 1890–96, арх. К. Ивекович; разрушена в 1992), неоклассич. (театр в Сараеве, арх. К. Паржик) и неоренессансном (Нац. музей, 1913, Паржик; разрушен в 1992) стилях. В кон. 19 – нач. 20 вв. живописцы, обучавшиеся за границей, осваивали методы совр. живописи. Большинство художников Б. и Г. работали в Сербии (живописцы Й. Биелич, Н. Гвозденович, скульптор С. Стоянович). В 1920–30-е гг. сложилась группа местных живописцев, в творчестве которых обращение к нар. жизни и родной природе сочеталось с использованием приёмов пленэра и постимпрессионизма (Ш. Боцарич, В. Димитриевич, И. Шеремет).

В архитектуре Б. и Г. в 1920–30-х гг. наметился поворот к функционализму (металлургич. завод в Зенице). После 1945 развернулось строительство современных промышленных предприятий (в Зенице, Ябланице), жилых и общественных зданий, спорткомплекса, здания университета (в Сараеве). С 1960-х гг. начинаются поиски пластич. выразительности, близкие брутализму, декоративное применение местных материалов (спортцентр «Скендерия» и Музей нар. революции в Сараеве, универмаг «Развитак» в Мостаре). В изобразит. иск-ве после 1945 создаются монументальные композиции на темы нац. истории и нац.-освободит. борьбы (живопись И. Муезиновича, В. Димитриевича, монумент на партизанском кладбище в Мостаре работы Б. Богдановича и др.). Во 2-й пол. 20 в. получают распространение как реализм (Л. Лах, Б. Шотра), так и экспрессионизм (Муезинович, М. Вербер), абстракционизм (М. Корович, Э. Нуманкадич) и др. течения авангардизма. В 1945 в Сараеве открылась Школа живописи, в 1972 – Академия художеств.

Музыка

Основу муз. культуры традиционно составляло устное творчество. Ср.-век. культура – менестрельного типа, первое упоминание о придворных музыкантах относится к 1408. В период тур. господства в нар. муз. традицию – славянскую в своей основе – проникли ориентальные элементы; существовала церковная музыка (вост. и зап. обрядов), музыканты-католики обучались гл. обр. в Италии. Наиболее значит. композитор этого периода – Франьо Босанац (1-я пол. 16 в., родом из Боснии, жил в Венеции). В период австро-венг. оккупации начала развиваться муз. культура европ. типа, большую роль в этом процессе сыграли воен. оркестры и гор. муз. жизнь. В 1881 состоялись первые в Б. и Г. концерты – в Баня-Луке, затем в Сараеве. Начали приезжать иностр. музыканты, в 1909 концертировал скрипач Б. Губерман, выступали опереточные труппы из Австрии и Венгрии. В 1886 в Сараеве был организован Мужской певческий союз (существовал приблизительно до 1918), которым много лет руководил Й. Ванцаш; кроме нем. и австр. музыки исполнялись произведения хорватских, словенских, чеш. авторов. Первый проф. композитор и дирижёр Б. и Г. – чех по происхождению Ф. Мачеёвски (жил в Баня-Луке с 1900, в Сараеве в 1905–38). В нач. 20 в. чех Л. Куба начал изучать муз. фольклор Б. и Г. Местные музыканты объединялись (на нац. или конфессиональной основе) в многочисл. муз. общества.

Вхождение Б. и Г. в Королевство сербов, хорватов и словенцев (1918) способствовало подъёму муз. культуры. В Сараеве началась регулярная концертная жизнь, были созданы: Нац. театр (1919), где имелся свой оркестр и шли первые нац. пьесы с музыкой, а с сезона 1928/29 ставились оперы (первоначально итальянские), Филармонич. симфонич. оркестр (1923). В Баня-Луке также открылся Нац. театр (1930). В композиторском творчестве преобладали обработки нар. песен и пьесы с музыкой на местную тематику. Среди композиторов: Б. Качеровски, Б. Юнгич, В. Милошевич, Я. Плецити, Ц. Рихтман, А. Пордес. В 1941 муз. организации были закрыты.

В 1946 в Сараеве открылся Оперный театр, на сцене которого ставились оперы композиторов Югославии, в 1948 организован Симфонич. оркестр Республики Б. и Г. (с 1953 филармонич.), в 1962 – Симфонич. оркестр радио и телевидения, с 1955 работала Муз. академия. В композиторском творчестве по-прежнему преобладало фольклорное направление, однако проявились и общеевропейские тенденции – неоклассицизм (Д. Шкерл), авангардизм (В. Комадина). Сохранилась традиция хорового исполнительства.

Театр

Нац. театральное иск-во Б. и Г. начало формироваться в 19 в. Вклад в развитие театральной культуры внесли как местные труппы (напр., А. Банович и его ученики), так и иностр. дипломаты, которые устраивали частные театральные вечера. Первое театрализованное представление в Боснии («Юдифь» Ф. Геббеля) в 1865 показала любительская труппа под рук. С. Петрановича. В 1881–96 в Сараеве существовал «Немецкий театр». В 1898 открылся передвижной театр под рук. М. Црногорчевича, игравший на серб. яз. (существовал 8 мес). В 1898 актёр Д. Гинич создал в Сараеве «Первый сербский театр Боснии и Герцеговины», вскоре закрытый властями Австро-Венгрии. «Сербский любительский театр в Сараеве», созданный в 1912, был закрыт по политическим мотивам через год. В дек. 1919 в Сараеве основан Нац. театр под рук. С. Бракуса; среди первых спектаклей – «Мнимый больной» Мольера в постановке первого в стране проф. режиссёра А. А. Верещагина (в сезон 1921/22 также с успехом поставил «Проделки Скапена» Мольера, «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Живой труп» Л. Н. Толстого). Во время 2-й мировой войны театр был переименован в Хорватский нац. театр (в 1945 возвращено первоначальное назв.), в 1941–45 им руководил драматург А. Мурадбегович. В 1930–1936 в Нац. театре работал актёр и реж. Р. Прегарц, поставил 75 спектаклей, в т. ч. пьесы У. Шекспира, Мольера, П. Бомарше, Ф. Шиллера, Л. Пиранделло, а также М. Крлежи и др. югосл. авторов. Театры появились в Баня-Луке (1930), Мостаре (1949), Тузле (1949), Зенице (1950). В 1950 в Сараеве открылись Малый театр (ныне «Камерный театр 55»), а также Пионерский и Кукольный, объединившиеся в 1977 в единый коллектив – Детский театр. В 1990-е гг. формировались новые театральные коллективы, в т. ч. под рук. С. Плакала, и др. Существенный вклад в развитие сценич. иск-ва Б. и Г. внесли театральные деятели и актёры И. Коренич, И. Лешич, М. Билач, Р. Демирджич, З. Соколович, З. Зрнчич, Р. Алвадж, И. Фанчович и мн. др. С 1960 проводится Фестиваль малых и эксперим. сцен, с 1984 – Междунар. фестиваль «Сараевская зима».

Кино

Первый киносеанс в Сараеве состоялся в 1897 (демонстрация фильмов бр. Л. и О. Люмьер). Самый ранний из сохранившихся киноматериалов о Боснии и Сараеве был снят в 1912 под назв. «Путешествие по Боснии» лондонской студией «Чарлз Урбан». Пионером кино Б. и Г. был А. Валич, управлявший кинотеатрами «Аполло» и «Империал» в Сараеве. В 1913–14 он снял 5 фильмов, в т. ч. об убийстве австр. эрцгерцога Франца Фердинанда и последовавших вслед за этим демонстрациях. Первые игровые фильмы – короткометражный «На границе» (реж. Б. Косанович) и полнометражный «Майор Призрак» (реж. Н. Попович; оба 1951). В качестве сценаристов часто выступали известные писатели (Б. Чопич, М. Селимович, И. Самоковлия, М. Ковач, А. Сидран). Большинство фильмов снято компанией «Босна-фильм» (многие являлись совместными постановками с др. югосл. республиками или зарубежными партнёрами). Основание в 1960-х гг. предприятия «Сутьеска-фильм», специализировавшегося на производстве документальных и короткометражных фильмов, привело к расцвету этих жанров. Т. н. сараевская школа документального кино дала кинематографу Б. и Г. таких режиссёров, как Х. Крвавац, Б. Танович, Ж. Ристич, М. Мутапчич, Г. Шиповац, Т. Янич, П. Майхровски, Б. Ченгич, В. Филипович. Наряду с ними существенную роль в становлении самобытного кинематографа Б. и Г., получившего мировое признание, сыграли пришедшие из любительского кино И. Матич, Н. Стоянович и М. Идризович, а также театральные деятели Б. Драшкович и Й. Лешич. В 1981 основана Академия сценич. искусства в Сараеве с единственным в ту пору отделением актёрского мастерства (в 1989 открылось отделение режиссуры, в 1994 – драматургии). Среди наиболее значимых фильмов, съёмки которых полностью или частично проводились в Б. и Г.: «Ханка» С. Воркапича (1955), «Пастушка» (1962) и «Битва на Неретве» (1969) В. Булаича, «Юные бойцы» (1967) и «Роль моей семьи в мировой революции» (1971) Б. Ченгича, «Запах айвы» М. Идризовича (1982), «Женщина и пейзаж» И. Матича (1975, вышел на экраны в 1989), «Вот чуть-чуть души» А. Кеновича (1990), «Ослиные годы» Н. Диздаревича (1994). На студии «Босна-фильм» начинал работать и Э. Кустурица («Помнишь ли Долли Белл?», 1981; «Отец в командировке», 1985; «Дом для повешенья», 1989), но с началом воен. действий он покинул Сараево и продолжил работу в Белграде. Воен. конфликт негативно отразился на развитии кино. Однако уже с 1995 в Сараеве проходит Мкф, а послевоен. подъём сделал кинематографию Б. и Г. одной из самых заметных в Юго-Вост. Европе рубежа 20–21 вв. Первым послевоен. игровым фильмом был «Совершенный круг» А. Кеновича (1996), а наибольшим успехом пользовался ф. «Ничья земля» Д. Тановича (2001, совм. с Италией, Словенией, Францией, Великобританией, Бельгией, пр. «Оскар», пр. Мкф в Канне и мн. др.). Среди фильмов нач. 2000-х гг.: «10 минут» А. Имамовича (2002, признан лучшим европ. короткометражным фильмом года), «Лето в Золотой долине» С. Вулетича и «Ремейк» Д. Мустафича (оба 2003), «Бикфордов шнур» (2003) и «Дни и часы» (2004) П. Жалицы.