АДЫГЕ́Я

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

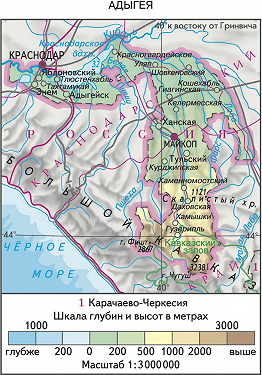

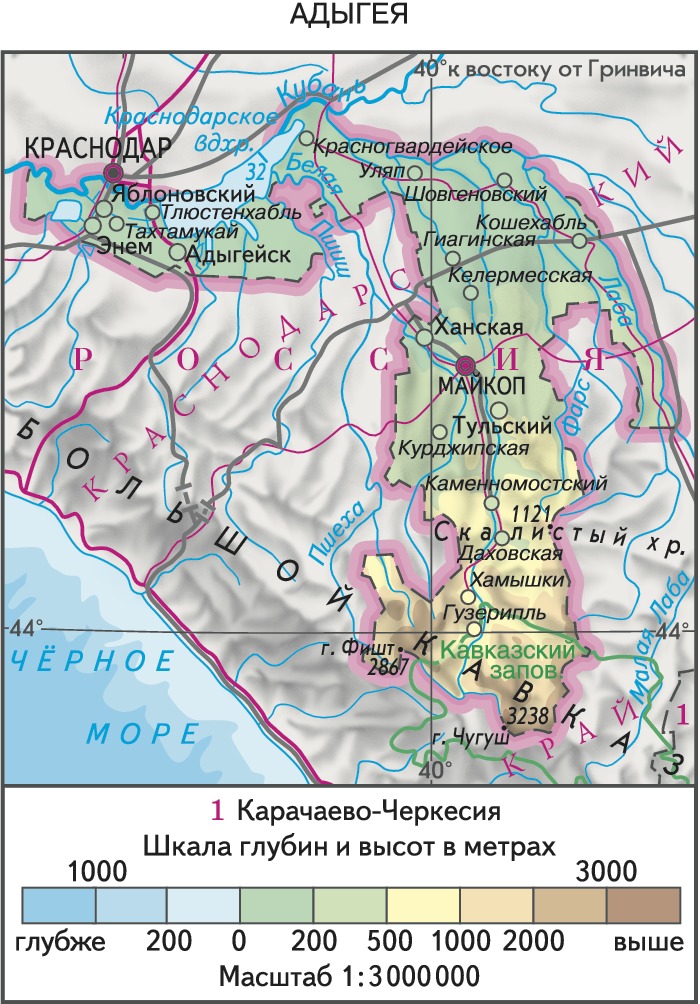

АДЫГЕ́Я (Республика Адыгея), субъект Рос. Федерации. Расположена на юге Европ. части России, на Сев. Кавказе, вдоль левых берегов рек Кубань и Лаба; со всех сторон окружена Краснодарским краем. Входит в Юж. федеральный округ. Пл. 7,6 тыс. км2 (0,04% пл. РФ, 87-е место в РФ). Нас. 447,0 тыс. чел. (0,3% нас. РФ, 2002; 262 тыс. чел. в 1926, 324 тыс. чел. в 1959, 432 тыс. чел. в 1989). Столица – Майкоп. Адм.-терр. деление: 7 районов, 2 города (Майкоп и Адыгейск), 5 пос. гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти определяется Конституцией Республики Адыгея (1995). Гос. власть осуществляют президент республики, Гос. совет – Хасэ республики (парламент), правительство (Кабинет министров), иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики. Главой государства и исполнит. власти является президент – высшее должностное лицо А., наделяемое полномочиями Гос. советом по представлению Президента РФ. Гос. совет – высший законодат. (представительный) орган гос. власти республики, избирается населением сроком на 5 лет. Состоит из двух палат – Совета представителей (27 депутатов, представляющих интересы адм.-терр. единиц республики, избираемых по трёхмандатным избират. округам по 3 представителя от каждого города и района) и Совета республики (27 депутатов, избираемых по одномандатным избират. округам). Кабинет министров – исполнит. орган гос. власти, формируемый президентом, осуществляющим руководство деятельностью Кабинета министров. Президент назначает премьер-министра с согласия Гос. совета.

Природа

Сев. часть А. расположена на слабоволнистой Прикубанской равнине, южная – в предгорьях (выс. до 300 м) и на склонах Большого Кавказа (высшая точка – 3238 м, гора Чугуш); см. карту. Месторождения нефти и природного газа (в р-не Майкопа), стройматериалов и фосфоритов (запасы 180 тыс. т). Минер. источники. Климат умеренно континентальный, тёплый и влажный. Ср. темп-ры января –2,4 °С, июля 22,2 °С. Осадков ок. 700 мм в год (макс. – с апреля по ноябрь). Безморозный период 180 дней. Осн. река – Кубань с притоками Лаба, Белая (водопад Фишт), Чехрак, Фарс, Пшиш, Псекупс и др. Краснодарское, Тщикское, Шапсугское и Октябрьское водохранилища. В низовьях некоторых рек – плавни. А. расположена в зоне широколиств. лесов, преобладают дуб, бук, граб, клён, ясень и др. широколиств. породы с обилием подлеска на серых лесных и перегнойно-карбонатных почвах, часто подверженных смыву и размыву; местами – бурые лесные почвы. Много дикорастущих плодово-ягодных деревьев и диких лекарственных и эфиромасличных растений. Широколиств. леса выше в горах сменяются хвойными лесами из пихты, ели и сосны. В лесах сохранились бурый медведь, рысь, кабан, косуля. Леса занимают ок. 40% территории. В высокогорье – субальпийские луга на горно-луговых субальпийских и горно-луговых почвах. На равнине – распаханные степи на чернозёмах. Здесь обитают лисица, хорёк, заяц-русак, грызуны и др. В А. находится горная часть Кавказского заповедника, входящего в список Всемирного наследия. Природные условия наиболее благоприятные для жизни населения, отдыха и развития с. х-ва. Экологич. ситуация относительно удовлетворительная.

Население

Большую часть населения А. (64,5%; 2002, перепись) составляют русские, адыгейцы (23%); есть армяне (3,4%), украинцы (2%), курды (0,9%), татары (0,6%).

Характерна естеств. убыль населения (0,49%). Доля женщин 53,4%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 18,7%, старше трудоспособного возраста 22,6% (близки к ср. значениям по РФ). Средняя ожидаемая продолжительность жизни 68,8 года (мужчины 62,6, женщины 75,2; 7-е место в РФ). Рождаемость 10,2 на 1000 жит.; общая смертность 15,1 на 1000 жит.; младенческая смертность 10,4 на 1000 живорождённых (2002). В 1990-е гг. наблюдался небольшой миграц. приток населения (4 на 1000 жит.). Ср. плотность нас. 58,5 чел./км2. Наиболее плотно заселена северная равнинная часть А. Городское нас. 53,7% (20,2% в 1926; 32,4% в 1959; 52,1% в 1989). Крупные города: Майкоп (167,9 тыс. чел.), Адыгейск (12,1 тыс. чел., 2002).

Религия

На территории А. действуют (2005): 36 приходов и 1 монастырь РПЦ; 10 мусульм. общин; 2 старообрядческие общины (Русской православной старообрядческой церкви и Древлеправославной поморской церкви); община Армянской апостольской церкви; иудаистская община; 12 протестантских общин разл. исповеданий; 6 общин свидетелей Иеговы.

Исторический очерк

Человек на территории А. известен с нижнего палеолита. Ашельский период представлен рядом местонахождений в ср. течении р. Белая (Фортепьянка, Абадзехское и др.), найдены памятники мустье (Фарс, Колосовка), верхнего палеолита (Каменномостская пещера). К эпохе неолита относятся верхние слои Каменномостской пещеры, энеолита – Мешоко, Свободное и др. Эпоха ранней бронзы (кон. 4-го – 3-е тыс. до н. э.) представлена майкопской культурой: на раннем этапе – курганы типа Большого Майкопского (Ошад), грунтовые могильники (Псекупский и др.), поселения (Серё- гинское, Мешоко и др.); позднее – каменные подкурганные гробницы, открытые у станицы Новосвободная. В эпоху средней бронзы (2-е тыс. до н. э.) в предгорной части А. известны дольмены и поселения дольменной культуры (Старчики и др.). В курганах степного Закубанья в это время встречаются впускные погребения северокавказской культуры и катакомбной культуры. К эпохе поздней бронзы относится серия находок Прикубанского очага металлургии и поселения кобяковской культуры (Красногвардейское I, II, Лесное и др.), к раннему железному веку – протомеотские грунтовые могильники (Николаевский, Фарс) и поселения (Красногвардейское II). К сер. 7 в. до н. э. завершается формирование культуры меотов. Появляются богатые курганные погребения (Клады, Хаджох, Уашхиту, Келермес), в инвентаре которых отражено участие меотов в скифских походах (колесницы, вещи переднеазиатского происхождения, изобразит. мотивы). К скифо-меотскому времени (сер. 7–4 вв.) относятся др. курганные и грунтовые могильники (Ульские курганы, Серёгинский, Кужорский курган, Курджипс и др.), святилища (Уляп, Начерезий). С 3 в. влияние сарматов, появившихся на правобережье Кубани, начинает ощущаться в Закубанье и особенно усиливается к 1 в. до н. э. В меото-сарматский период (1–4 вв. н. э.) известны городища с цитаделями (Тахтамукаевское, Ассоколайское, Нововочепшийское и др.), грунтовые могильники (Чернышевский, Серёгинский и др.), богатые курганы (Хатажукай, Кончукохабль, Курджипс). Памятники 5–6 вв. в Закубанье близки типу Пашковского могильника (Хабль и др.). С последней трети 6 в. до 630 А. входила в зону контроля Тюркского каганата. О влиянии кочевников свидетельствуют материалы погребений 7 в. Мешоко. В 8–9 вв. в степной части А. известны погребения т. н. кубано-черноморской группы кремаций, которую связывают с касогами, подчинёнными Хазарскому каганату. К 10 в. к р. Кубань продвинулись группы адыгов из Причерноморья и горной А., началась ассимиляция ими значит. части касогов.

В 1238–39 территория А. захвачена монголами. Во 2-й пол. 13 – 2-й пол. 15 вв. большое влияние на культурно-историч. развитие А. оказали генуэзские города-колонии Причерноморья. С 14–15 вв. началось расселение адыгов в центр. части Сев. Кавказа и их разделение на неск. этнич. групп, на основе которых впоследствии сформировались кабардинцы, черкесы и адыгейцы. К этому времени относятся находки из Белореченских курганов (этнич. атрибуция спорна). В 16–18 вв. войны против адыгов вели Османская империя и Крымское ханство, что заставило их искать покровительства Рус. гос-ва. В 1552–1557 в Москву прибыло неск. адыгских посольств. С этого времени территория А. стала считаться добровольно вошедшей в состав Рус. гос-ва. К 1860-м гг. в результате Кавказской войны 1817–64 и массового выселения адыгов в пределы Османской империи лишь 5% из них осталось в Рос. империи. Они проживали на территории Кубанской области. 21.3(2.4).1888 имп. Александр III утвердил новое положение об учреждении управлений Кубанской обл., Терской области и Черноморской губернии, по которому в них упразднялись учреждения гражд. ведомства и устанавливалось военно-казачье управление без участия горских народов. В 1-ю мировую войну адыги воевали в составе Черкесского полка «Дикой дивизии». В ходе Гражд. войны 1917–22 произошёл значит. отток адыгов в Турцию и страны Ближнего Востока.

27.7.1922 декретом ВЦИК создана Черкесская (Адыгейская) АО, 24.8 она переименована в Адыгейскую (Черкесскую) АО, 13.8.1928 – в Адыгейскую АО. Находилась в составе Юго-Восточной обл. (1923–24), Северо-Кавказского края (1924–34), Азово-Черноморского края (1934–37), Краснодарского края (1937–91) РСФСР. Центр – Краснодар, с 1936 – Майкоп. 28.6.1991 провозглашена декларация о гос. суверенитете. По закону РСФСР от 3.7.1991 преобразована в Сов. Социалистич. Республику Адыгея в составе РСФСР. 24.3.1992 принято совр. название.

Хозяйство

А. входит в Северо-Кавказский экономич. р-н. Объём пром. продукции по стоимости в 1,2 раза превышает объём с.-х. продукции. Среди субъектов РФ А. выделяется произ-вом виноградных вин (2020 тыс. декалитров, 6-е место), деловой древесины (36,8 тыс. плотных м3, 7-е место), картона (51,7 тыс. т, 9-е место), сахара-песка (49,8 тыс. т, 15-е место), овощных соков и плодоовощных консервов. В структуре ВРП (%) торговля и коммерч. деятельность по реализации товаров и услуг составляет 14,5, с. х-во – 14,1, пром-сть – 13,5, строительство – 9,6, транспорт – 2,7 (2002).

Экономически активное население 200 тыс. чел. Доля занятых в пром-сти 16,9% (в 1,3 раза ниже среднего по РФ), в с. х-ве 20,3% (в 1,7 раза выше). Уровень безработицы 13,5%, в 1,7 раза выше среднего по РФ. Среднедушевой денежный доход 2,17 тыс. руб. в месяц (ок. 55% от среднего по РФ); 35,6% нас. имеет доходы ниже прожиточного минимума (в среднем по РФ 25%).

А. обеспечена энергоресурсами менее чем на 50% (добыча естеств. газа 156 млн. м3 в 2002). Дефицит электроэнергии покрывается за счёт энергосистемы Краснодарского края и объединённой энергетич. системы Сев. Кавказа. Практически вся пром-сть А. сконцентрирована в Майкопе. Ведущие отрасли – пищевая (св. 40% стоимости пром. продукции; осн. предприятия – спиртзавод и кондитерская фабрика в Майкопе, консервный комбинат «Адыгейский» в пос. Яблоновский, сахарный завод в станице Гиагинской), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (ок. 22%; «Майкопмебель "Дружба"», «Картонтара»), машиностроение и металлообработка (св. 15%; машиностроит. и редукторный заводы), пром-сть строит. материалов (ок. 8%).

В структуре ввозимой продукции доминируют сырьё для кондитерского произ-ва, макаронные и табачные изделия, удобрения и ядохимикаты (из Краснодарского и Ставропольского краёв, Ростовской обл.).

В сельском хозяйстве преобладает продукция растениеводства (56,2% стоимости, 2002). Площадь с.-х. угодий свыше 3,3 тыс. км2 (ок. 45% территории А.), из них пашня занимает ок. 80% (св. 1/2 – под зерновыми культурами). Произ-во зерновых (332,7 тыс. т; в осн. в Гиагинском р-не), технических (рапс, подсолнечник, сахарная свёкла, табак; преим. в Шовгеновском р-не), кормовых (в Майкопском р-не) культур. Выращивают также эфиромасличные, овощебахчевые культуры; развиты виноградарство, плодоводство. Пастбищное животноводство мясомолочного направления (63,4 тыс. голов крупного рогатого скота); разводят также свиней (36,2 тыс. голов), овец и коз (22,2 тыс. голов), лошадей (кабардинская порода), птицу. Пчеловодство. Производство (2002): молока 102,4 тыс. т, скота и птицы на убой 15,1 тыс. т, яиц 50,6 млн. штук. В Майкопе – одна из крупнейших в стране фабрик по произ-ву диетического мяса индеек.

Длина автодорог с твёрдым покрытием 1,5 тыс. км, железных дорог около 148 км (2002). Майкоп – узел ж.-д. магистралей: Новосибирск – Краснодар, Армавир – Туапсе, ветки Белореченская – Майкоп – Каменномостский. Газопроводы Майкоп – Усть-Лабинск, Майкоп – Туапсе, Майкоп – Армавир. Аэропорт в Майкопе.

Образование. Учреждения культуры

В республике функционируют 124 дошкольных учреждения (ок. 12,7 тыс. воспитанников), 188 общеобразоват. школ, в т. ч. 39 нац. школ; всего обучается св. 68,2 тыс. уч-ся; 112 классов компенсирующего обучения для детей с отклонениями в развитии (2004). В 8 вечерних школах обучается ок. 2 тыс. уч-ся. Дополнит. образование детей осуществляется в 8 центрах детского творчества и эстетич. воспитания, 2 центрах технич. творчества, 3 центрах детско-юношеского туризма и центре экологич. воспитания, 10 детско-юношеских спортивных школах (всего 9 тыс. уч-ся; 13,9% детей школьного возраста). Действуют 12 учреждений начального проф. образования (св. 14 тыс. уч-ся), 6 учреждений среднего проф. образования, республиканский Ин-т повышения квалификации. 2 вуза: Адыгейский гос. ун-т (создан в 1993 на базе Педагогич. ин-та; 6,7 тыс. студентов), Майкопский гос. технологич. ун-т (1993), 6 филиалов гос. вузов. Работают 159 клубных учреждений, 150 массовых библиотек (крупнейшая – Нац. б-ка, основана в 1895), 28 музеев (крупнейший – Нац. музей, основан в 1926; Майкопская картинная галерея и др.), 23 школы иск-в, Майкопское уч-ще искусств, Центр нац. культуры.

Средства массовой информации

Издаётся 20 газет. Крупнейшие республиканские издания – «Советская Адыгея» и «Голос Адыга» («Адыгэ Макъ»). Гос. телерадиовещательная компания ведёт программы на адыг. и рус. языках. В Майкопе действуют 2 студии муниципального телевидения.

Здравоохранение. Туризм, рекреация

В А. – ок. 250 мед. учреждений (в т. ч. 21 больница, 4663 койки), св. 1600 врачей, ок. 4600 лиц среднего мед. персонала (2002). В 2001 общая заболеваемость составила 962,1 на 1000 жит. (болезни органов дыхания – 15,7%, системы кровообращения – 13,5%, глаз – 8,6%) (2002). Осн. причины смерти – болезни системы кровообращения (62,3%), травмы, несчастные случаи и отравления (11,7%), новообразования (11,5%) (2002). Расходы на здравоохранение в 2001 составили 128 млн. 700 тыс. руб.

Турбаза «Лаго-Наки» (на выс. 1600 м; проводятся соревнования горнолыжников, скалолазов, дельтапланеристов), горный санаторий «Кавказ» (на р. Курджипс). Известные экскурсионные объекты: пещера Большая Азишская и Озёрная (плато Лаго-Наки), Хаджохский каньон на р. Белая, Гранитное ущелье (ок. пос. Хамышки).

А. Н. Прокинова, Г. И. Гладкевич.

Литература

Адыгейская литература начала складываться на рус. языке в 1-й пол. 19 в.: Хан-Гирей, С. Инатов, С. Кази-Гирей, Д. Кодзоков, Ю. Кази-Бек (Ахметуко) и др. С сер. 19 в. появляются тексты просветительного характера на адыг. яз. (Ш. Б. Ногмов, Умар Берсей, П. Тамбиев). Проф. лит-ра на адыг. яз. возникла в 1920-х гг.: прозаики – Т. М. Керашев, И. Цей, А. Д. Хатков; поэты – М. Паранук, Ц. А. Теучеж; драматурги – А. К. Евтых, Ю. И. Тлюстен, А. М. Чуяко; детские писатели (проза и стихи) – Ш. Кубов, Р. Меркицкий, А. М. Гадагатль, И. Ш. Машбаш. С сер. 20 в. развиваются нац. проза на рус. яз. (Евтых, Меркицкий), проф. лит. критика и литературоведение (А. Схаляхо, К. Г. Шаззо, У. М. Панеш, Т. Н. Чамоков, Р. Г. Мамий, Х. Г. Тлепцерше и др.).

Изобразительное искусство и архитектура

Художественно-археологич. памятники на территории А. включают богатый погребальный инвентарь майкопской культуры в поселениях и курганах кон. 4-го – сер. 3-го тыс. до н. э., ювелирные изделия звериного стиля в скифо-меотских курганах 7–5 вв. и др. В 20 в. сформировалось проф. изобразит. иск-во А. (творчество К. К. Сидашенко, И. В. Соколова, В. М. Мехеда, Д. М. Меретукова, А. М. Берсисова), с 1970-х гг. особое развитие получила графика (Ю. Г. Кириченко, Ф. Н. Петуваш, Т. М. Кат, А. М. Куанов, М. Г. Тугуз и др.).

Музыка

Первые произведения проф. музыки, основанные на фольклоре А., и записи фольклора появились в 19 в. (А. А. Алябьев, М. А. Балакирев, С. И. Танеев). В 20 в. развивается проф. муз. культура. Среди композиторов – У. Х. Тхабисимов, А. К. Нехай, Ш. С. Шу, Г. К. Чич, Ч. М. Анзароков, А. Х. Готов, М. А. Хупов, К. С. Туко. В Майкопе работают: республиканская филармония (основана в 1971), Симфонич. оркестр филармонии (1993), Гос. оркестр рус. нар. инструментов «Русская удаль» (1993), Майкопский муниципальный духовой оркестр (1976), СК Адыгеи (1992). Проводятся фестивали: «Северо-Кавказская муз. весна», мастеров искусств «Мир Кавказу» (Майкоп); адыгской музыки (2000, 2003, Майкоп), ежегодный Региональный фестиваль казачьей культуры (станица Тульская Майкопского р-на, с 1992).

Театр

Театральное искусство А. стало формироваться с нач. 20 в., когда «Черкесское благотворительное об-во» и разл. любительские коллективы ставили спектакли в Екатеринодаре, Армавире, Краснодаре и др. Проф. театральное иск-во получило развитие с открытием в 1933 в Краснодаре Адыгейского театрального техникума. В 1936 в ГИТИСе открылась первая Адыгейская студия под рук. Л. М. Леонидова и М. М. Тарханова. В 1936 в Майкопе был организован Рус. драматич. театр, в 1937 – Адыгейский колхозно-совхозный театр. В 1941 обе труппы объединились в составе областного драматич. Театра им. А. С. Пушкина, просуществовавшего до 1942. Деятельность рус. труппы возобновилась в 1943, адыгейской – в мае 1957. С 2000 два самостоят. коллектива: Адыгейский драматич. театр и Рус. драматич. театр им. А. С. Пушкина. Большая роль в становлении театра А. в послевоен. годы принадлежит М. С. Ахеджакову. В Майкопе существуют: Академич. гос. ансамбль танца «Нальмес» (с 1936), Гос. ансамбль песни и танца «Исламей» (с 1991), Камерный муз. театр (с 1993). В 2001 открыт филиал РАТИ.

О традиционном нар. творчестве см. в ст. Адыги.