МОРДО́ВИЯ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

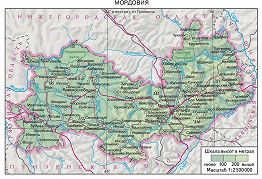

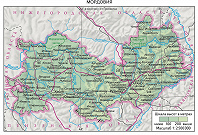

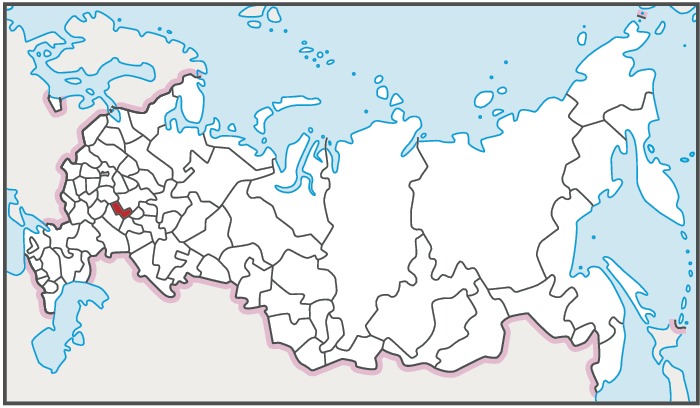

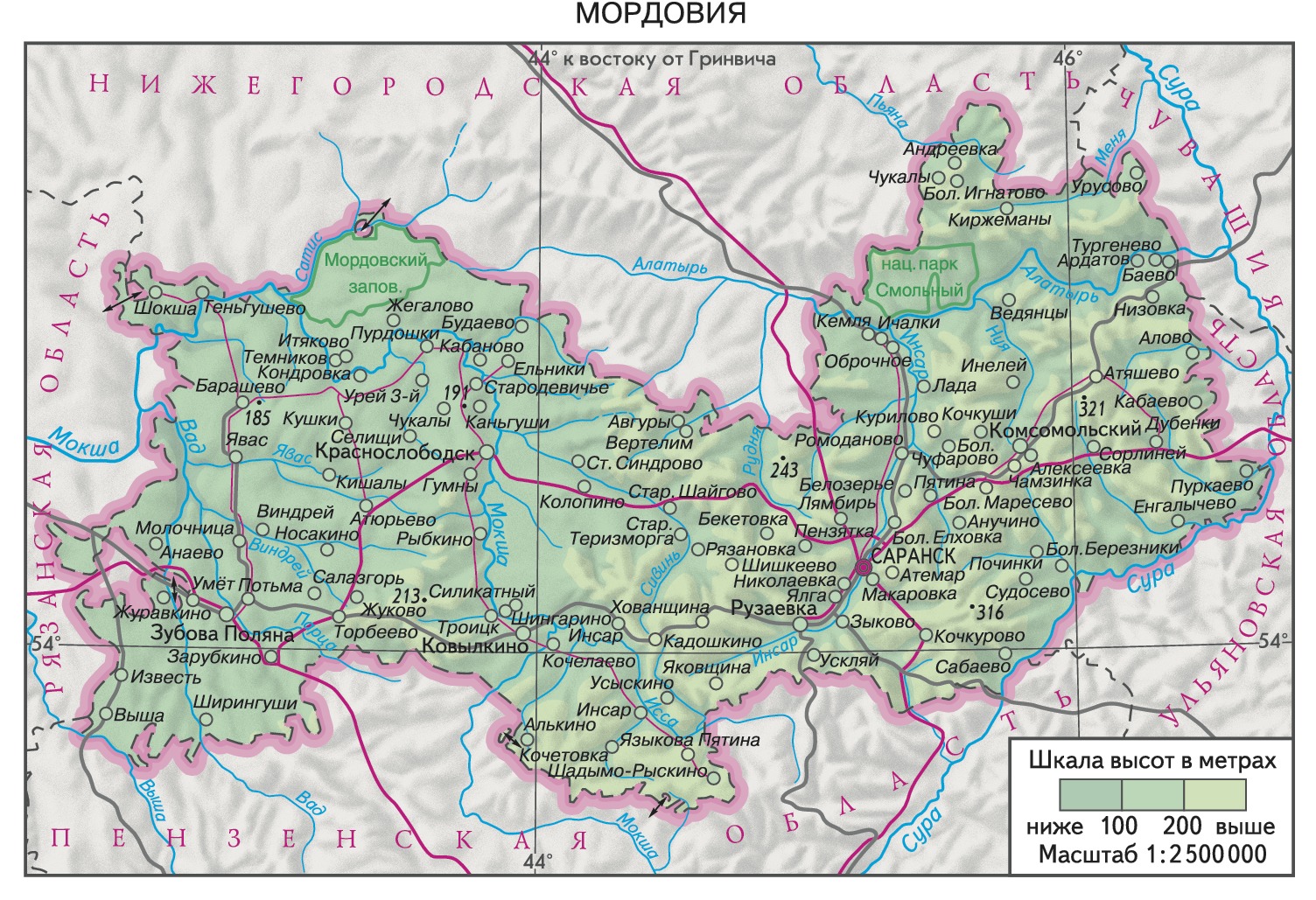

МОРДО́ВИЯ (Республика Мордовия), субъект Рос. Федерации. Расположена в центре Европ. части России. Входит в состав Приволжского федерального окр. Пл. 26,1 тыс. км2. Нас. 834,8 тыс. чел. (2010, перепись; 1002,0 тыс. чел. в 1959; 964,1 тыс. чел. в 1989). Столица – Саранск. Адм.-терр. деление: 22 района, 7 городов, 14 посёлков гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти республики устанавливается Конституцией РФ и Конституцией Республики Мордовия (1995). В систему органов гос. власти входят глава республики, Гос. собрание, правительство, иные исполнит. органы гос. власти. Глава Республики Мордовия – высшее должностное лицо республики. Избирается гражданами РФ, проживающими на территории М. (порядок проведения выборов и требования к кандидатам устанавливаются федеральным законом, 2012). Глава Республики Мордовия формирует и возглавляет высший исполнит. орган гос. власти, определяет структуру исполнит. органов. Гос. собрание Республики Мордовия – высший и единственный законодат. (представит.) орган гос. власти. Состоит из 48 депутатов, избираемых населением на 5 лет. Депутаты работают, как правило, без отрыва от осн. деятельности. Правительство республики – постоянно действующий высший исполнит. орган, возглавляющий систему исполнит. органов гос. власти республики. Пред. правительства назначается главой Республики Мордовия по согласованию с Гос. собранием.

Природа

Рельеф. М. расположена на востоке Восточно-Европейской равнины, в бассейне р. Волга. Зап. часть занимает Окско-Донская равнина с широкими водоразделами и пологими слаборасчленёнными склонами, центральную и восточную – Приволжская возвышенность (выс. до 321 м – наибольшая в М.), густо (до 1 км/км2) и глубоко (100–120 м) расчленённая эрозионными формами (овраги, балки и др.). Поверхность нередко осложнена суффозионными блюдцеобразными западинами диаметром до 11 м (иногда до 30 м). Долины рек, наиболее крупные в центр. и зап. частях, местами имеют ширину до 15 км. Для них типичны пойма и три надпойменные террасы, верхняя из которых нередко представляет собой эоловую поверхность с песчаными грядами и дюнами длиной до 50–100 м и выс. до 15 м, разделёнными заболоченными понижениями и дефляционными котловинами. В М. развиты также оползневые процессы, на юго-востоке – карст.

Геологическое строение и полезные ископаемые. Республика расположена в центр. части Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы, в пределах Токмовского свода Волго-Уральской антеклизы (юго-вост. часть М. относится к наложенной на этот свод неглубокой Ульяновско-Саратовской синеклизе). Глубина залегания поверхности докембрийского кристаллич. фундамента увеличивается в вост. направлении от менее 1 км до ок. 2 км. Осадочный чехол сложен карбонатными и терригенными породами девона, карбона и перми с линзами гипса и ангидрита (выступают на северо-западе); гл. обр. терригенными отложениями юры, широко распространёнными по площади терригенными и карбонатными (писчий мел) породами мела, кремнистыми и терригенными образованиями палеоцена и терригенными осадками неогена. Чехол рыхлых четвертичных отложений представлен ледниковыми, водно-ледниковыми накоплениями ранненеплейстоценового оледенения (развиты в зап. части М.), речными, озёрными, элювиальными, делювиальными осадками.

Недра М. не богаты полезными ископаемыми. Имеются месторождения глин для произ-ва кирпично-черепичных изделий (Левжинское II, Большеберезниковское, Дубенское II) и керамзита (Никитское, Пензятское), тугоплавких глин (Шишкеевское), строит. песков (Шингаринское, Краснослободское, Ускляйское), диатомита (Атемарское, Анучинское), мергельно-меловых пород для произ-ва извести (Атяшевское, Атемарское), цементных мергелей, опок (Алексеевское) и глин (Кочкушское), строит. известняков и доломитов (Будаевское, Кабаевское), минер. красок (Чукальское, Анаевское), подземных пресных и минер. вод (Саранское). Известны мелкие месторождения торфа, сапропеля, проявления горючих сланцев, фосфоритов.

Климат. На территории М. климат умеренно континентальный. Ср. темп-ры января –11 °C (миним. –48 °C), июля 19 °C (макс. 40 °C). Осадков 450–500 мм в год, основная их часть (70–80%) выпадает в тёплый период года. Снежный покров держится до 140–150 дней в году, его средняя выс. 40–60 см, в многоснежные годы – до 80 см. Вегетационный период 137–144 суток. Из неблагоприятных явлений в М. отмечаются засухи (сильные – до 4–6 раз в 10 лет, на востоке до 6–7 раз), суховеи (чаще 1–2 раза в год, иногда до 15 раз), промерзание почв (до 60–120 см).

Внутренние воды. В М. насчитывается 1525 водотоков общей длиной более 9200 км, они относятся к бассейну р. Волга. Осн. реки: Мокша (в пределах М. 320 км) с притоками Исса, Сивинь, Сатис, Вад и др.; Сура (120 км) с притоками Алатырь (с Инсаром, Нуей), Меня и др. Ср. густота речной сети 0,4 км/км2. Реки равнинные со спокойным течением, неравномерным сезонным стоком (на апрель – май приходится 60–95% годового стока). Питание рек смешанное с преобладанием снегового (до 60–90%). Высота половодья от 2–3 м на малых реках до 4–7 м (иногда до 10 м) на крупных и средних. Устойчивый ледяной покров держится до 4–5 мес. Из более 450 небольших озёр преобладают пойменные (напр., Инерка в пойме Суры), есть карстовые провальные (напр., Ендовище). В М. построено более 220 гидротехнич. сооружений. В долинах рек много болот, особенно низинных.

Почвы, растительный и животный мир. М. расположена в зонах смешанных и широколиственных лесов и лесостепи. Хвойно-широколиственные леса распространены на западе и севере на дерново-подзолистых почвах. Преобладают сосняки (лишайниковые, зеленомошники, долгомошники, сложные с развитым подлеском и напочвенным покровом и др.) на водно-ледниковых и аллювиальных песках, на суглинках и в понижениях встречаются ельники. Широколиственные леса из дуба черешчатого, липы мелколиственной, клёна остролистного и полевого, ясеня обыкновенного с развитым подлеском (орешник, жимолость и др.) и напочвенным покровом встречаются небольшими массивами в зап., центр. и вост. частях; под ними развиты серые лесные почвы. Б. ч. этих лесов была вырублена во 2-й пол. 19 в. Много вторичных лесов с берёзой и осиной. В целом лесистость составляет ок. 25,1% территории Мордовии.

Лесостепи, занимавшие б. ч. М., практически все распаханы. Под луговыми злаково-разнотравными степями (ковыли, типчак, лабазник, шалфей и др.) и кустарниковыми (миндаль низкий, степная вишня, тёрн и др.) сформировались чернозёмы оподзоленные (на западе) и выщелоченные (на востоке). По долинам рек под луговой и лесной растительностью развиты аллювиальные дерновые и луговые почвы, под болотной – торфяно-глеевые, торфяные болотные. Пойменные леса представлены дубравами, ольшаниками, ивняками. Разнообразны пойменные луга – канареечниково-щучковые, лисохвостно-тимофеечные и др. Во флоре М. насчитывается 1320 видов сосудистых растений, из них 1290 цветковые. Часть видов внесена в Красную книгу РФ (напр., неоттианта клобучковая, лунник оживающий).

Животный мир разнообразен. Из лесных видов обитают лось, кабан, медведь, волк, лисица, заяц-беляк, тетерев, лесной конёк, козодой, глухарь и др., из степных и полевых – заяц-русак, крапчатый суслик, большой тушканчик, степная пеструшка и др. В водоёмах водятся карась, карп, судак, окунь, плотва, лещ, чехонь, щука и др. Из 63 видов млекопитающих почти половина – редкие (выхухоль, рысь, выдра речная, степной сурок); из 267 видов птиц 70 относятся к этой категории. В Красную книгу МСОП внесены степной лунь, большой подорлик, могильник, орлан-белохвост, стрепет и др., в Красную книгу РФ – скопа, змееяд, кулик-сорока, серый сорокопут, пчела-плотник, бронзовка гладкая, обыкновенный аполлон и др.

Состояние и охрана окружающей среды. Отмечается истощение запасов подземных вод, напр. в результате водозабора вокруг г. Саранск образовалась депрессионная воронка радиусом 85 км. Сброс сточных вод в водоёмы М. составляет 70 млн. м3, в т. ч. 4,6 млн. м3 без очистки. Б. ч. стоков сбрасывают предприятия Саранска. В Суре возросла минерализация воды до 1,5–2,0 г/л и более, сильно загрязнены воды р. Инсар. На 76 озёрах загрязнители расположены в прибрежной полосе и водоохранных зонах. Площадь с.-х. угодий, подверженных эрозии, составляет 1295,8 тыс. га. Площадь нарушенных земель – 1037 га. Выбросы в атмосферу составляют 95,2 тыс. т, из них от автотранспорта 64,2%, от стационарных источников 35,8% (2010).

В составе охраняемых природных территорий, занимающих 2,6% площади М., – Мордовский заповедник (охрана лесных ландшафтов), нац. парк Смольный (охрана лесостепных ландшафтов), 5 заказников (в т. ч. комплексные Ардатовский, Краснослободский, охотничий Чамзинский), более 100 памятников природы (Дубовая роща, урочище Шмелев пруд, торфяное болото Светлое, лесная роща Шаколовка и др.).

Население

Б. ч. населения М. (53,4%) составляют русские; мордва насчитывает 40%, татары – 1,4% (2010, перепись). С нач. 1990-х гг. демографич. ситуация М. характеризуется устойчивым снижением численности населения (в 1990–2010 почти на 130 тыс. чел.), что вызвано как естеств. убылью (6,2 на 1000 жит., что более чем в 3,5 раза выше среднего по РФ, 2010), так и одним из самых высоких в Поволжье миграц. оттоком населения (26 на 10 тыс. жит.), гл. обр. в Москву и Московскую обл. Рождаемость (9,5 на 1000 жит., один из самых низких показателей в РФ) более чем в 1,5 раза ниже смертности (15,7 на 1000 жит.); младенческая смертность 6,3 на 1000 живорождённых. Доля женщин 54,0%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 14,3%, старше трудоспособного возраста 23,2% (2009). Ср. ожидаемая продолжительность жизни 69,1 года (мужчины – 62,8, женщины – 75,6). Ср. плотность нас. 32,0 чел./км2 (2010). Наиболее плотно заселены Саранский и Рузаевский районы. Доля гор. нас. 60,4% (2010; 20% в 1959; 56,5% в 1989); ок. 60% горожан проживает в Саранске (316,8 тыс. чел., 2010). Др. крупные города (тыс. чел.): Рузаевка (47,5), Ковылкино (21,3).

Религия

Большинство верующих – православные. Зарегистрировано 288 организаций (июнь 2010), принадлежащих Саранской и Мордовской епархии РПЦ (создана в 1991), в т. ч. 21 монастырь [в Рождество-Богородичном Санаксарском мужском мон. (основан в 1659) находятся мощи адмирала св. праведного Фёдора Ушакова]. В окт. 2011 Саранская и Мордовская епархия преобразована в Мордовскую митрополию, включающую Ардатовскую, Краснослободскую и Саранскую епархии. В М. зарегистрированы 53 мусульм. организации, 4 общины евангельских христиан-баптистов, 4 лютеранских прихода, по 1 общине евангельских христиан, адвентистов седьмого дня, свидетелей Иеговы, иудеев, Междунар. об-ва сознания Кришны.

Исторический очерк

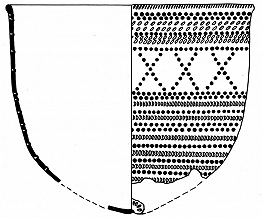

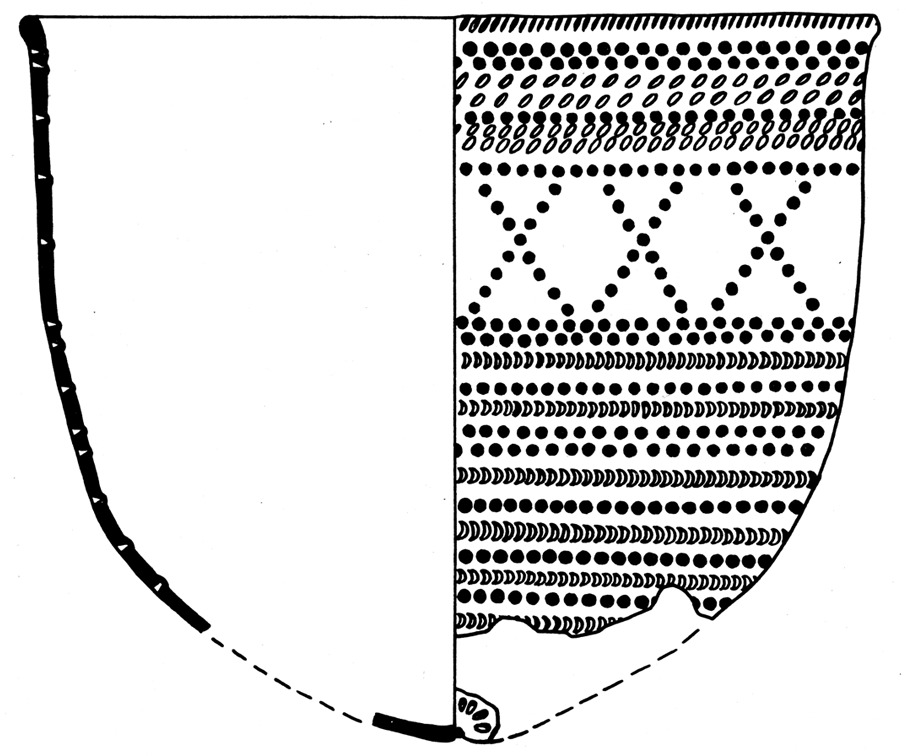

Древнейшие поселения (9–6-е тыс. до н. э.) на территории М. (в бассейне р. Мокша) известны с мезолита. Исследованные памятники близки бутовской культуре. О возможности более раннего заселения региона позволяют говорить находки на территории М. рубящих орудий из рёбер мамонта, костей мамонтов с царапинами от скребков, наличие стоянок позднего палеолита на соседних землях. В неолите (5-е – 1-я пол. 3-го тыс.) территория М. входила в область памятников с гребенчато-накольчатой (близки верхневолжской культуре) и ямочно-гребенчатой (льяловская культура и балахнинская культура) керамикой; в энеолите (сер. 3-го – нач. 2-го тыс.) – в область волосовской культуры.

В бронзовом веке (1-я четв. 2-го тыс. – 8/7 вв. до н. э.) в регионе появилось новое население – носители абашевской культуры, древностей круга Баланово, срубной культуры. Полагают, что они принадлежали разл. группам древних индоевропейцев. В результате их контактов с местным населением сложилась поздняковская культура. Её сменяет городецкая культура раннего железного века, ареал центр. (мокшанско-цнинского) варианта которой включает территорию Мордовии.

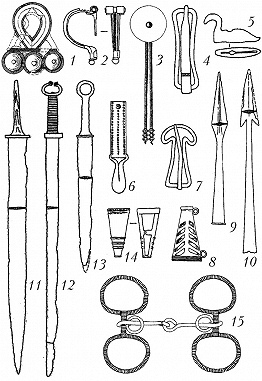

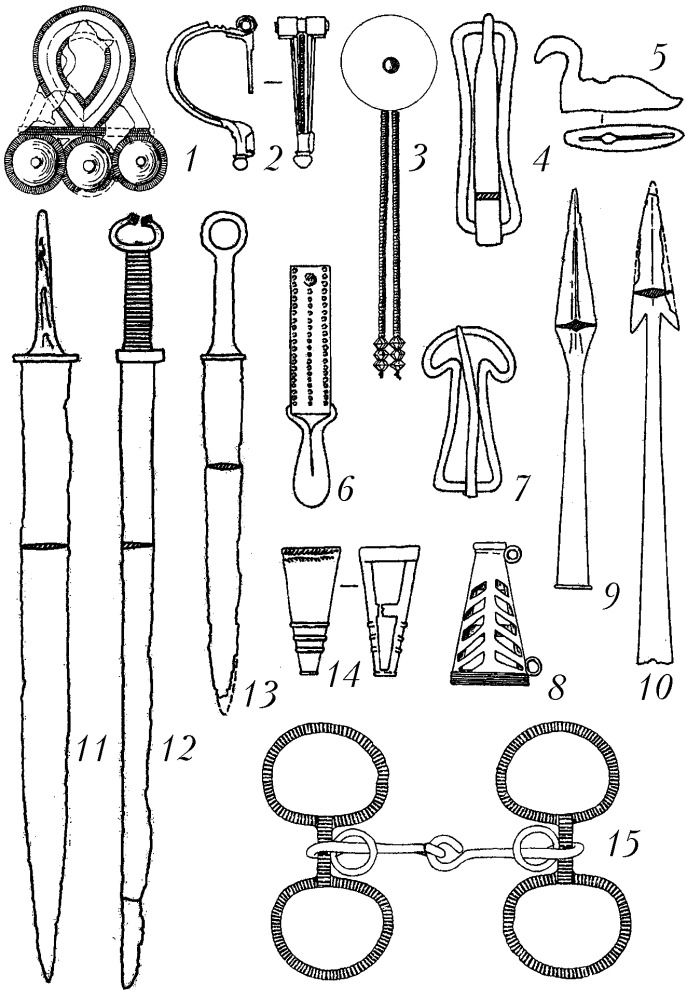

С 1 в. н. э. в регионе распространяются носители новых традиций, оставившие Андреевский курган (на территории М.) и др. памятники. На этой основе развивались рязано-окских могильников культура, ареал которой с 5 в. охватывал и сев.-зап. часть территории М. (в т. ч. один из опорных памятников – Шокшинский могильник), и др. группы (в т. ч. памятники, непосредственно связываемые с предками мордвы). Поселения и могильники 2–4 вв. на территории М. практически не изучены, но ряд находок, уникальных для всей зоны Правобережья Ср. Поволжья и Поочья (аташ рим. котелка с изображением свева; денежно-вещевой Шильниковский клад), являются свидетельствами включения местного населения в систему дальних связей и миграций 2-й пол. 2 – 3 вв. Ср. Посурье в сер. – 3-й четв. 1-го тыс. входило в зону именьковской культуры (на территории М. находится и один из опорных памятников для её изучения – городище Ош-Пандо у с. Сайнино).

В 7–10 вв. на всей территории М. с юго-запада расселяются древнемордовские племена, ведущие натуральное хозяйство, основанное на рыболовстве, охоте и собирательстве. Постепенно всё большее значение у них приобретают приречное скотоводство и подсечное земледелие. К этому времени относятся первые контакты мордвы со славянами и волжскими булгарами.

В 11–13 вв. за контроль над землями мордвы боролись правители Волжско-Камской Булгарии и рус. князья. К 11 в. относится строительство булгарами ряда городищ в Верхнем Посурье, где сложился локальный вариант культуры волжских булгар со значит. морд. компонентом (памятники юловско-золотарёвского типа, существовавшие до монголо-тат. завоевания). В 1103 мордва нанесла поражение муромо-рязанскому кн. Ярославу Святославичу. В 12–13 вв. появились новые морд. городища («тверди», по рус. летописям) с мощными фортификац. сооружениями (Виндрейское, Фёдоровское). Среди населения выделилась категория проф. воинов, имевших всадническое снаряжение, щиты и др.; появились вождества во главе с инязорами и оцязорами. В условиях нараставшей внешней угрозы складывался крупный воен. союз морд. племён и на его основе – раннегосударств. объединение (по сообщению венг. миссионера Юлиана, сер. 13 в. – «царство Мордванов»). Одним из его подразделений была упоминаемая в рус. летописи «Пургасова волость» во главе с Пургасом. По мнению исследователей, «Пургасова волость» занимала междуречье Мокши и Тёши, где были расположены многочисл. морд. поселения (в т. ч. Саровское городище – крупный ремесленно-торговый и, по-видимому, политич. центр). Археологич. данные свидетельствуют о притоке на эти земли в осн. эрзянского и мокшанского населения, что говорит об этнич. консолидации морд. народа. В 1220-х гг. владимирские князья совершили неск. походов на территорию совр. М., наиболее значительный из них в «Пургасову волость» (1229). Другое морд. политич. образование сложилось в Верхнем и Среднем Примокшанье. Некоторые исследователи считают, что его возглавлял Пуреш.

Политич. и экономич. развитие морд. народа было прервано монголо-татарским нашествием. Первый удар по морд. землям был нанесён в 1237, в 1239 они повторно подверглись разорению.

В сер. 13 – сер. 15 вв. значит. часть совр. территории М. находилась в составе Золотой Орды. В нач. 14 в. возник крупный адм. центр Орды – г. Мохши (ныне с. Наровчат Пензенской обл.; см. Наровчатское городище), в котором с 1313 чеканилась своя монета. Поселения местной феод. знати обычно располагались вблизи больших рек на высоких труднодоступных местах. На одном из них, Итяковском городище, найдена бронзовая бляха, выдававшаяся должностным лицам золотоордынской администрацией. Во 2-й пол. 14 в., в период междоусобиц в Золотой Орде, некоторые ордынские князья пытались основать на территории совр. М. независимые улусы: на Мокше – Тагай, в Присурье – Сегиз-бей, в Примокшанье – Бехан и др. После походов Тимура в кон. 14 в. Мохши потерял своё значение форпоста ханской власти. С сер. 15 в. после распада Золотой Орды эти территории оказались в составе Казанского ханства.

В 1480-е гг. значит. часть морд. земель уже входила в состав Рус. гос-ва. В связи с обострением отношений с Казанским ханством и участившимися набегами ногайских биев и крымских ханов правители Рус. гос-ва проводили укрепление вост. границ. С этой целью началось строительство новых городов-крепостей на морд. окраине (Темников). В 1552 ок. 10 тыс. морд. ратников участвовало в походе рус. войск против Казанского ханства, в результате покорения которого все морд. земли вошли в состав Рус. гос-ва.

В крае была введена система общероссийского воеводского управления, вобравшая в себя воен., адм. и судебные функции. Допускалось участие местной знати в качестве волостных сотников, пятидесятников. В отд. случаях для управления мордвой назначались особые должностные лица: «мордовские головы», приказчики и т. д. Окончательно система воеводского управления сложилась в ходе строительства засечных черт (в т. ч. Шацк – Кадом – Темников – Алатырь, 2-я пол. 16 в.; Инсар – Атемар – Саранск – Шишкеев – Троицкий острог, 1630–40-е гг.), которые способствовали усилению централизации в области местного управления. На воевод была возложена задача строительства крепостей и засек; они обладали всей полнотой власти в регионе. На землях, пожалованных дворянам за службу на засечной черте, появлялись рус. селения. Складывалось поместное землевладение, при этом росли земельные наделы, увеличивалось население. Морд. и тат. князей привлекали на воен., погранично-сторожевую службу, к участию в адм. управлении, за что они получали земли и денежные вознаграждения.

В Смутное время мордва оказала существенную поддержку Второму ополчению 1611–12: летом 1612 морд. (по др. версии – татарский) мурза Баюш возглавил отряд алатырских мурз, мордвы и служилых людей, выступил против крымских и ногайских татар, которые прорвали сторожевые линии у р. Алатырь и двигались на Арзамас и Нижний Новгород. Выиграв сражения у с. Чукалы и в Ардатовском лесу, отряд Баюша спас тылы ополчения.

2-я пол. 17 в. характеризовалась расширением поместного и вотчинного землевладения вследствие массовых раздач поместий из гос. фондов и путём самовольных захватов земель у морд. крестьян помещиками. В 1661–1700 в Пензенском, Инсарском, Темниковском уездах помещикам было пожаловано 75% земли от её общего количества в этих уездах. Земли на территории совр. М. получили князья Голицыны, Ромодановские, Трубецкие, дворянские роды Нарышкиных и др. Мордва занималась извозом, торговлей, заготовкой леса, смолокурением. Были развиты плотницкий, углежогный, мельничный, дубильный, бондарный и др. промыслы, торговля продуктами земледелия и животноводства, мёдом, воском, пушниной, рыбой.

Территория совр. М. в 1708–19 была разделена между образованными Азовской (города Атемар, Инсар, Красная Слобода, Саранск, Троицк, Шишкеево) и Казанской (г. Темников) губерниями. В 1717 подверглась разорению во время Большого кубанского погрома 1717, ставшего последним набегом кочевников в регион. С 1719 она была разделена между Азовской (с 1725 Воронежской), Казанской и Нижегородской губерниями. Терр. региона находилась в ареале Пугачёва восстания 1773–75. В результате проведения губернской реформы 1775 вошла в состав Тамбовской губ. (1779–1928; до 1796 Тамбовское наместничество), Нижегородской губ. (1779–1928, до 1796 Нижегородское наместничество), Симбирской (с 1924 Ульяновской) губ. (1780–1928; до 1796 Симбирское наместничество), Пензенской губ. (1780–97, 1801–1928; до 1796 Пензенское наместничество).

Во 2-й пол. 18 – нач. 19 вв. православие стало составной частью уклада жизни мордвы. В 18 в. значит. развития достигло поташное произ-во, винокурение (1,5 млн. вёдер вина в год), в т. ч. на крупных гос. заводах – Бриловском и Штырменском, действовали небольшие металлургич. заводы. В 1-й пол. 19 в. возникли гос. Троицко-Острожский винокуренный завод, частный Авгурский металлургич. завод Н. Д. Манухина. В кон. 19 – нач. 20 вв. быстро развивалась лесная пром-сть, основные её центры были сосредоточены в Спасском и Темниковском уездах. Стимулировало развитие лесной пром-сти проведение линий Московско-Казанской ж. д. (1893–1902).

Появились первые представители морд. интеллигенции, известны морд. просветитель А. Ф. Юртов, один из основоположников морд. лит-ры З. Ф. Дорофеев, издатель первой газеты края «Мужик» В. В. Бажанов, скульптор С. Д. Эрьзя, обществ. деятель и прозаик С. В. Аникин, педагог Г. К. Ульянов.

В кон. 1917 – нач. 1918 на территории совр. М. была установлена сов. власть. В 1918 и 1919 морд. уезды становились прифронтовой полосой, ближайшим тылом Вост. фронта РККА в ходе Гражд. войны 1917–22; в апр. – мае 1919 в Саранске размещался Башкирский ревком. Действия продотрядов и комбедов стали поводом для крестьянских мятежей весны – лета 1918, волнений и восстаний крестьян в сёлах Большой Азясь, Яковщина, Баранчеевка, Лада, Пятина, Гумны, Старое Синдрово и др. Политика «военного коммунизма», особенно продразвёрстка, усиливала недовольство крестьянства. Крупные восстания произошли в регионе в 1919. Наряду с крестьянскими происходили выступления в воинских частях, их участниками становились дезертиры, к 1920 дезертирство переросло в «зелёное движение». Сложная ситуация возникла на территории совр. М. во время Тамбовского восстания 1920–21 под рук. А. С. Антонова: Темниковский и Краснослободский уезды были объявлены на воен. положении, напряжённая ситуация создалась в Ардатовском, Карсунском, Саранском, Инсарском и Спасском уездах. В 1921–22 регион был затронут голодом, сопровождавшимся вспышками эпидемий тифа, малярии и др.

В 1926 морд. уезды вышли в лидеры по уровню валовой продукции с. х-ва в Средневолжском регионе, а к 1928 восстановление с. х-ва было завершено. Возрождение пром-сти происходило медленно и неравномерно, многие бездействовавшие предприятия были закрыты (в т. ч. Зубово-Полянские чугунолитейный и лесопильный заводы, Сивинский железоделательный завод, Темниковская фаянсовая фабрика). В то же время в 1920–30-е гг. были построены консервный комбинат, котонинная фабрика, пенькокомбинат в Саранске.

В составе Средневолжской обл. 16.7.1928 образован Морд. окр. с центром в г. Саранск. 10.1.1930 Морд. окр. преобразован в Морд. АО, 20.12.1934 – в Морд. АССР.

С кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. в экономике М. стал активно использоваться принудит. труд заключённых (лесозаготовки, лесопиление и ж.-д. строительство). Крупнейшим лагерем системы ГУЛАГ на территории М. стал Темниковский ИТЛ (Темлаг, управление в пос. Явас), созданный в 1931 (в 1948–54 Особый лагерь № 3, или Дубравлаг).

К нач. 1940-х гг. М. стала одним из осн. производителей в Поволжье котонина, канатов и верёвок; развивались текстильная, пищевая, перерабатывающая, лесозаготовительная и деревообрабатывающая пром-сть.

В Вел. Отеч. войну на территории М. дислоцировались части мор. авиации; 29-й, 85-й, 94-й и 95-й отд. батальоны химич. отпора, запасной полк бронепоездов, 178-й отд. батальон связи и др., здесь также размещалось 14 госпиталей (в т. ч. 6 – в Саранске). На территории М. была сформирована 326-я Рославльская стрелк. дивизия, на средства населения были построены звено боевых самолётов и танковая колонна «Мордовский колхозник». В 1941 в М. было эвакуировано оборудование 17 предприятий из УССР, БССР, а также Брянской, Курской, Орловской областей и др. Благодаря вводу в строй Саранского механич. завода и завода «Электровыпрямитель» был заложен фундамент для послевоенного развития крупной пром-сти М. Республика приняла ок. 80 тыс. чел. эвакуированного населения (в т. ч. 25 тыс. детей до 15 лет).

Весной 1946 М. охватила засуха, что привело к голоду. Постепенно шло развитие пром-сти: началось размещение комплекса предприятий химич. и светотехнич. пром-сти, литейного произ-ва, расширение строит. базы (Ковылкинский завод силикатного кирпича и шиферный завод в рабочем пос. Комсомольский), возведение приборостроит. завода, проведена реконструкция кабельного, инструментального и др. заводов, введены в эксплуатацию 1-я турбина Саранской ТЭЦ-2, цех завода автосамосвалов, макаронная и мебельная фабрики. К сер. 1960-х гг. М. превратилась из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную. Росту индустриального развития М. способствовало проведение по её территории газопровода Саратов – Горький (1959–60).

Во 2-й пол. 1980-х – 1-й пол. 1990-х гг. в М. активизировались обществ. силы в защиту нац. языков, культуры, самобытности морд. народа; состоялось 3 съезда морд. народа (1992, 1995, 1999), возник ряд обществ. организаций, таких как Совет возрождения морд. народа (1992), Фонд спасения эрзянского яз. им. А. П. Рябова (1993) и др.

На сессии ВС Морд. АССР 7.12.1990 была принята Декларация о гос.-правовом статусе республики, Морд. АССР была преобразована в Морд. ССР. Была учреждена должность президента (25.10.1991), однако уже 7.4.1993 ВС Морд. ССР упразднил её. 25.1.1994 Морд. ССР переименована в Республику Мордовия в составе РФ. 21.9.1995 принята Конституция Республики Мордовия, утверждена новая система органов гос. власти. 22.9.1995 главой Республики Мордовия избран Н. И. Меркушкин (с янв. 1995 пред. Гос. собрания республики, в 1998 всенародно избран главой Республики Мордовия, переизбран в 2003, наделён полномочиями президентами РФ в 2005 и 2010, занимал пост до 10.5.2012).

Переход к рыночным отношениям в 1-й пол. 1990-х гг. сопровождался снижением экономич. показателей республики. С 1997 в М. наметилась тенденция роста пром. произ-ва на основе реструктуризации, внедрения передовых технологий, привлечения инвестиций, получил развитие агропромышленный комплекс.

Хозяйство

М. входит в Волго-Вятский экономич. р-н, является индустриально-аграрным регионом РФ. Объём пром. продукции (обрабатывающие произ-ва, добыча полезных ископаемых, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды) в 3,3 раза превышает объём с.-х. продукции (2010). М. занимает ведущие позиции в РФ по произ-ву некоторых видов электротехнич. продукции (22,1% рос. выпуска статических преобразователей, 18,8% разрядных, дуговых, ультрафиолетовых ламп, 2010), а также тракторов, цемента. Республика выделяется произ-вом вагонов-цистерн (51,4%), экскаваторов (22,1%), а также резиновых приводных клиновых ремней для пром-сти (8,0%).

Структура ВРП по видам экономич. деятельности (2009, %): обрабатывающие произ-ва 20,7, сельское и лесное хозяйство, охота 17,4, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 13,3, строительство 9,4, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязательное социальное обеспечение 9,4, транспорт и связь 8,3, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 6,7, образование 4,6, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 4,5, здравоохранение и социальные услуги 4,0, др. отрасли 1,7. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, 2010, %): частная 55,4, муниципальная 24,7, обществ. и религ. организаций (объединений) 9,1, гос. 6,5, пр. формы собственности 4,1.

Экономически активное население 461 тыс. чел., из них в экономике заняты св. 83% (2010). Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%): сельское и лесное хозяйство, охота 20,0, обрабатывающие произ-ва 17,8, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 13,4, образование 8,5, здравоохранение и социальные услуги 7,3, строительство 7,1, транспорт и связь 5,6, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 4,7, пр. коммунальные, социальные и персональные услуги 2,8, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2,2, др. виды деятельности 10,5. Уровень безработицы 5,3%. Денежные доходы на душу населения 11,1 тыс. руб. в месяц (2010; 58,6% от среднего по РФ); 19,0% населения М. имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность. Объём пром. продукции 94,1 млрд. руб. (2010); из них 89,5% приходится на обрабатывающие произ-ва, 10,2% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 0,2% – на добычу полезных ископаемых. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): машиностроение 39,3, пищевая пром-сть 27,7, произ-во строит. материалов 14,1, химич. пром-сть 5,2, металлургич. произ-во 3,3, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная пром-сть и полиграфич. деятельность 2,1, лёгкая пром-сть 0,7, др. отрасли 7,6.

Установленная мощность электростанций ок. 400 МВт. Произ-во электроэнергии (1,3 млрд. кВт·ч, 2010) удовлетворяет внутр. потребности примерно на 30%. Осн. производитель – Саранская ТЭЦ-2 (мощность 340 МВт).

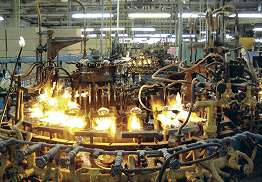

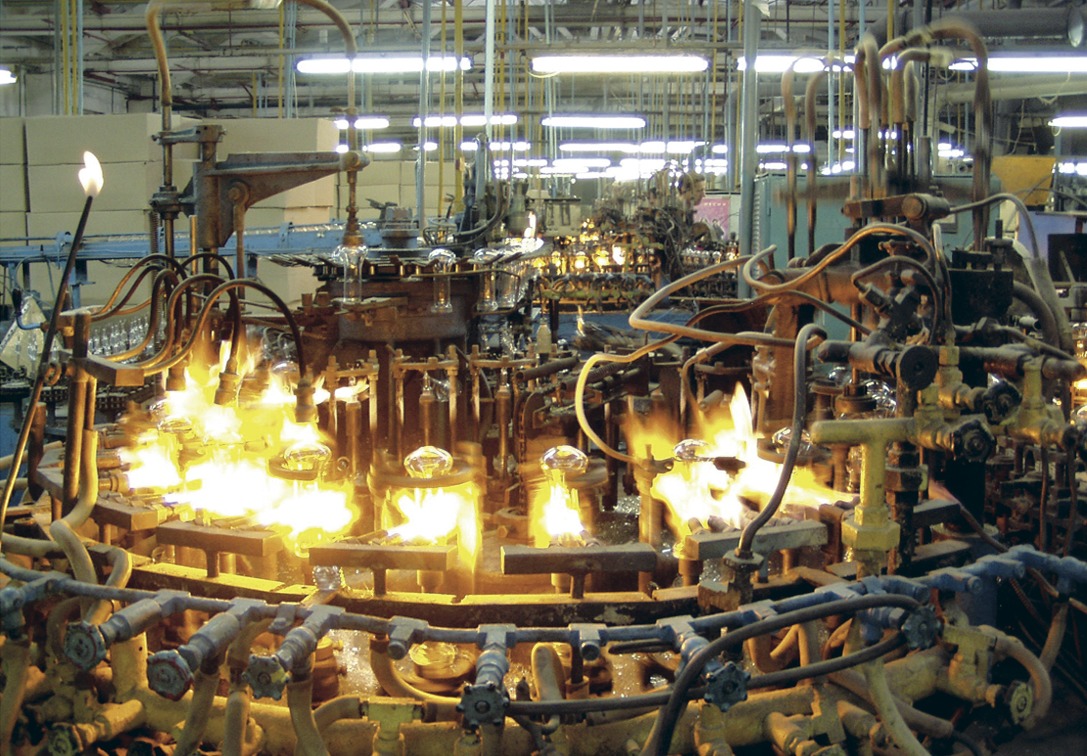

Ведущее место в структуре пром-сти занимает машиностроение (табл. 1), прежде всего произ-во электротехнич. изделий. Ведущий науч.-технич. центр в области разработки источников света (один из крупнейших в России) – НИИ источников света им. А. Н. Лодыгина (г. Саранск; включает также собств. производств. базу по выпуску св. 500 типов ламп, в т. ч. источников ультрафиолетового излучения для обеззараживания помещений и др., кварцевых галогенных ламп, газоразрядных источников света с улучшенными экологич. свойствами, спец. источников света для мед. техники, нужд оборонно-пром. комплекса, медицины и др. отраслей); на его базе создаётся (2012) инновационно-производств. комплекс автономного учреждения «Технопарк-Мордовия» (деятельность в сфере информационно-коммуникац. технологий, оптоэлектроники, источников света, энергосбережения и др.). Осн. предприятие М. по выпуску светотехнич. продукции – «Лисма» (Саранск; с 2003 в составе Междунар. светотехнич. холдинга «B. A. B. C.», на базе предприятия создана Ассоциация производителей светотехнич. изделий «Российский свет»), производит св. 1500 видов продукции, в т. ч. св. 60% рос. источников света: разл. лампы накаливания, в т. ч. кварцевые галогенные, разрядные, в т. ч. высокого давления, и разл. виды спец. ламп. Действуют также светотехнич. завод в г. Ардатов и электротехнический в пос. гор. типа Кадошкино (в составе НПО по выпуску светотехнич. оборудования – компании GALAD). Крупнейшая электротехнич. компания М. – «Электровыпрямитель» (Саранск), один из ведущих рос. производителей полупроводниковых приборов силовой электроники (тиристоры, разл. модули, динисторы, диоды и др.), преобразоват. техники (в т. ч. для электроподвижного состава, зарядно-пусковые устройства), а также светотехнич. продукции, бытовых электроприборов. В состав компании входят науч.-инж. центры полупроводниковых приборов и преобразоват. техники, завод спец. преобразователей (все – в г. Саранск). Среди др. крупных производителей электротехнич. продукции – расположенные в Саранске и близ него предприятия «Орбита» (электрооборудование для комплектования распределит. устройств закрытых трансформаторных подстанций и распределит. пунктов), «Сарансккабель» (с 2008 в составе «Севкабель-Холдинг»; кабельно-проводниковая продукция, в т. ч. повышенной пожаробезопасности), «Медоборудование» (стационарное дезинфекционное оборудование и передвижная мед. техника на шасси автомобилей ГАЗ и КАМАЗ), заводы точных приборов (комплектующие для радиоэлектронной аппаратуры и вычислит. техники) и приборостроительный (приборы для измерения и учёта энергоресурсов и др.), а также электромеханич. завод (г. Ковылкино; электронное, силовое, распределит., радиолокац. оборудование, электроприводы, передвижные дизельные электростанции мощностью 8–315 кВт и др.). Налажено уникальное для России произ-во волоконно-оптич. кабеля, встроенного в грозозащитный трос («Сарансккабель-Оптика»), плакированной алюминием стальной проволоки («Эм-Кабель»), а также спиральной арматуры для ЛЭП и воздушных линий связи (рос.-исп. предприятие «Сармат»; все предприятия входят в группу компаний «Оптикэнерго», г. Саранск).

Таблица 1. Некоторые виды промышленной продукции

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |

| Электролампы осветительные, млн. шт. | 430 | 293 | 396 | 157 | 176 |

| Вагоны грузовые магистральные, шт. | - | 945 | 284 | 4938 | 8900 |

| Экскаваторы, шт. | 7600 | 1183 | 546 | 450 | ок. 470* |

| Цемент, тыс. т | 3001,8 | 950,9 | 1630,0 | 2757,8 | 3761* |

| Трикотажные изделия, млн. шт. | 30,1 | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 2,6 |

* Оценка

Важное направление машиностроения М. – произ-во транспортных средств и оборудования, где наиболее конкурентоспособным является вагоностроение. Ведущее вагоностроит. предприятие, «Рузхиммаш» (г. Рузаевка), вместе с рядом предприятий и организаций, осуществляющих проектирование («ВКМ-Инжиниринг»), ремонт («ВКМ-Сервис»), выпуск комплектующих и запчастей для подвижного грузового состава («Висмут», «Неон»), входит в крупный рос. холдинг транспортного машиностроения – РКТМ [создан в 2007 на базе «Вагоностроительной компании Мордовии» (Группа ВКМ) и компании «Русские машины»]. Осн. продукция – ж.-д. вагоны-цистерны, полувагоны, а также газовое оборудование, автомобильные полуприцепы, оборудование для нефтегазодобывающей пром-сти. Действуют также заводы (все – в Саранске) САРЭКС (экскаваторы на базе колёсных тракторов, широкий спектр с.-х. техники, в т. ч. плуги, культиваторы, дисковые бороны), автосамосвалов (под управлением холдинга РКТМ; автосамосвалы, прицепы, коммунальная спецтехника, гидравлич. оборудование), вагоноремонтный (ремонт нефтебензиновых и специализир. цистерн).

Ведущее предприятие химич. пром-сти – завод «Резинотехника» (один из крупнейших производителей рос. резинотехнич. изделий). Действует также завод «Биохимик» (фармацевтич. продукция).

Пром-сть строит. материалов развивается на базе собств. ресурсов минерально-строит. сырья (мела, керамзитовых и кирпичных глин, песка, в т. ч. стекольного, известняка и др.); осн. продукция – цемент, кирпич и др. стеновые материалы, сборные бетонные и жел.-бетон. конструкции, теплоизоляц. изделия. Выделяются заводы: компании «Мордовцемент» (в т. ч. произ-во цемента по сухой технологии), ЛАТО (асбестоцементные изделия; оба – в пос. гор. типа Комсомольский Чамзинского р-на), керамич. изделий (в Саранске и Рузаевке), «Кирпич силикатный» (пос. Силикатный Ковылкинского р-на).

Среди крупных предприятий др. отраслей – расположенные в Саранске заводы: «ВКМ-Сталь» (в составе холдинга РКТМ; чугунное и стальное литьё), компании «МВС» (произ-во алюминиевых сплавов из вторичного сырья), литейный «Центролит» (узлы и детали для автомобильной пром-сти, в т. ч. для машиностроит. предприятий Саранска); завод «Плайтерра» (Зубово-Полянский р-н; фанера и шпон из берёзы). Осн. продукция лёгкой пром-сти: ткани, швейные, трикотажные, чулочно-носочные, лентотканые и кручёные изделия; ведущие предприятия – швейно-трикотажная фабрика «Рузтекс» (Рузаевка), «Сартекс» (Саранск) и др.

Пищевая пром-сть М. – вторая по значимости после машиностроения. Ведущие производители бройлеров и яиц – агрофирма «Октябрьская» (с. Большая Елховка Лямбирского р-на; один из лидеров рос. птицеводства; св. 30% произ-ва мяса в М.), птицефабрики «Атемарская» (пос. Атемар Лямбирского р-на; крупный производитель яиц в М.) и «Чамзинская» (пос. гор. типа Чамзинка Чамзинского р-на); молока и молочных продуктов – молочный комбинат «Саранский», предприятие «Надежда» (Ковылкино; оба в составе компании «Юнимилк»), сыродельный комбинат «Ичалковский» (Ичалковский р-н), маслодельный завод «Атяшевский» (пос. гор. типа Атяшево); мяса – 4 мясоперерабатывающих предприятия группы компаний «Талина» (в её составе также 3 свинокомплекса, комбикормовый завод, селекционно-генетич. центр), мясокомбинат «Оброченский» (Ичалковский р-н); сахара – «Ромодановосахар» (Ромодановский р-н). Консервный завод «Саранский» (мясные, молочные, овощные консервы), предприятие «Тепличное» (Саранск, помимо консервированных производит также свежие овощи). Предприятие «Мордовспирт» (объединяет 6 спиртовых заводов, а также ликёро-водочный завод «Саранский»), завод холдинга «Веда» по произ-ву слабоалкогольных коктейлей (Саранск), пивоваренный завод – филиал компании «СанИнБев» (Саранск, пос. гор. типа Ялга).

Крупные пром. центры: Саранск, Рузаевка, Ковылкино.

Внешнеторговый оборот М. 318,6 млн. долл. США (2010), в т. ч. экспорт 136,6 млн. долл. Экспортируются (% от стоимости): металлы и изделия из них (ок. 63; гл. обр. алюминий и изделия из него), машины, оборудование и транспортные средства (20,0), продукция химич. пром-сти (5,2). Импортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (81,0; гл. обр. оборудование и транспортные средства), металлы и изделия из них (8,1), продовольств. товары и с.-х. сырьё (6,3).

Сельское хозяйство. Стоимость с.-х. продукции 28,1 млрд. руб. (2010), св. 50% приходится на долю животноводства. С.-х. угодья составляют св. 1/2 территории М., из них пашня – ок. 2/3. Выращивают (% от посевных площадей, 2010): зерновые (59,3), кормовые культуры (32,4), картофель и овощи (4,4), технич. культуры (4,0) (табл. 2). Животноводство специализируется на мясо-молочном скотоводстве и птицеводстве; разводят также свиней, овец и коз (таблицы 3, 4). Большая часть с.-х. угодий относится к землям с.-х. организаций; св. 9% занимают земли фермерских (крестьянских) хозяйств, ок. 5% земель находятся в личном пользовании граждан. Ок. 90% зерна, св. 90% подсолнечника и св. 50% молока производится в с.-х. организациях; св. 90% картофеля и св. 70% овощей – в хозяйствах населения (2009).

Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | |

| Зерно | 978,9 | 474,9 | 620,6 | 768,0 | 1308,4 |

| Сахарная свёкла (фабричная) | 126,4 | 137,6 | 176,5 | 295,5 | 511,2 |

| Семена подсолнечника | 0,5 | 0,6 | 3,6 | 2,1 | 1,2 |

| Картофель | 494,7 | 584,9 | 342,6 | 346,7 | 360,2 |

| Овощи | 55,2 | 71,2 | 106,6 | 87,5 | 91,1 |

| Плоды и ягоды | 8,0 | 14,2 | 19,4 | 12,0 | 21,4 |

Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |

| Крупный рогатый скот | 656,8 | 462,8 | 356,2 | 304,5 | 298,8 |

| Свиньи | 325,0 | 195,9 | 163,7 | 228,7 | 310,8 |

| Овцы и козы | 349,4 | 137,0 | 61,4 | 39,3 | 41,7 |

Таблица 4. Основные виды продукции животноводства

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |

| Скот и птица на убой, тыс. т | 96,0 | 59,8 | 51,8 | 63,4 | 81,6 |

| Молоко, тыс. т | 602,4 | 461,7 | 398,3 | 411,4 | 458,1 |

| Яйца, млн. шт. | 326,9 | 244,9 | 345,6 | 501,2 | 1077,5 |

Сфера услуг. М. располагает значит. рекреац. потенциалом для развития познават., экологич., спортивно-оздоровительного, религ. и этнич. туризма. На территории республики расположены св. 1000 историко-культурных памятников (значительная их часть – на территориях Темниковского и Краснослободского районов).

Транспорт. М. имеет развитую транспортную инфраструктуру. Длина железных дорог 544 км (2010). По территории М. проходят ж.-д. магистраль Москва – Рязань – Саранск – Самара, ж.-д. линии от Саранска до Нижнего Новгорода и Пензы. Длина автодорог с твёрдым покрытием ок. 4,6 тыс. км. Юго-зап. часть республики пересекает федеральная автотрасса «Урал», с которой Саранск соединён автодорогой через города Краснослободск и Ковылкино; др. важные автодороги: Саранск – Ульяновск; Нижний Новгород – Арзамас – Саранск; Саранск – Пенза. Аэропорт в г. Саранск.

Здравоохранение

В М. на 10 тыс. жит. приходится: врачей – 51,5, лиц ср. мед. персонала – 121,7; больничных коек – 107,3 (2009). Мед. помощь оказывают 80 амбулаторно-поликлинич. учреждений, 52 больницы, 25 здравпунктов, 535 фельдшерско-акушерских пунктов (2010). Заболеваемость на 1000 жит. – 753,4 случая (2009); алкоголизмом – 1489,1 и наркоманией – 90,1 на 100 тыс. жит. (2010). Наиболее распространены заболевания органов дыхания (21,0%), системы кровообращения (14,2%), органов пищеварения (9%). Зарегистрировано 103 новых случая ВИЧ-инфекции (2008). Общая смертность на 1000 жит. – 15,7 (2010). Осн. причины смерти: болезни сердечно-сосудистой системы (53,6%), злокачеств. новообразования (12,4%), несчастные случаи, травмы и отравления (10,1%).

Образование. Учреждения науки и культуры

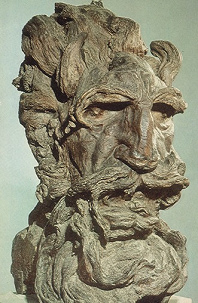

В М. функционируют (2010) 228 учреждений дошкольного образования, 481 общеобразоват. учебное заведение, 7 учреждений начального и 31 учреждение среднего проф. образования, 64 учреждения дополнит. образования, 9 вузов (включая филиалы), в т. ч. Мордовский гос. ун-т им. Н. П. Огарёва (основан в 1931 как Педагогич. ин-т, совр. статус с 1957), Мордовский гос. педагогич. ун-т им. М. Е. Евсевьева (1962) – оба в Саранске. Действуют 570 массовых библиотек, крупнейшая – Нац. б-ка им. А. С. Пушкина (1899) в Саранске. Гл. науч. учреждения и музеи находятся в Саранске, в т. ч. Всерос. НИИ технич. физики и автоматизации Федерального агентства по атомной энергии, Морд. НИИ с. х-ва, Морд. республиканский объединённый краеведч. музей им. И. Д. Воронина (1918; 9 филиалов), Морд. республиканский музей изобразит. искусств им. С. Д. Эрьзи (основан в 1958, открыт в 1960), Музей морд. культуры (1999). Функционируют также краеведч. музеи в городах Ардатов, Инсар, Краснослободск, Рузаевка, Темников и др.; дома-музеи: художника Ф. В. Сычкова (1970, с. Кочелаево Ковылкинского р-на), С. Д. Эрьзи (1976, с. Баево Ардатовского р-на), композитора Л. И. Воинова (г. Темников).

Средства массовой информации

Ведущие республиканские издания (все – г. Саранск): газеты «Известия Мордовии» (выходит с 1918; совр. назв. с 1994, 4 раза в неделю, совокупный тираж ок. 42 тыс. экз.), «Республика молодая» (с 1939; совр. назв. с 1992, еженедельно, св. 35 тыс. экз.; обе на рус. яз.), «Мокшень правда» («Мокшанская правда», с 1921; совр. назв. с 1932, еженедельно, 4,5 тыс. экз., на мокшанском яз.), «Эрзянь правда» («Эрзянская правда», с 1921; совр. назв. с 1957, еженедельно, 3,2 тыс. экз., на эрзянском яз.). Районные и муниципальные газеты: «Вечерний Саранск» (г. Саранск), «Вперёд» (пос. гор. типа Атяшево), «Сельские вести» (с. Атюрьево), «Маяк» (г. Ардатов), «Восход» (с. Большое Игнатово), «Голос Примокшанья» (г. Ковылкино), «Ельниковская трибуна» (с. Ельники), «Инсарский вестник» (г. Инсар), «Возрождение» (пос. гор. типа Кадошкино), «Заря» (с. Кочкурово), «Красная Слобода» (г. Краснослободск), «Рузаевская газета» (г. Рузаевка), «Темниковские известия» (г. Темников) и др. Радиовещание с 1927. Телевидение с 1956 (регулярно с 1963, с 1979 передачи выходят в эфир в цветном изображении, с 1998 кабельное телевидение). Теле- и радиокомпании: ГТРК «Мордовия», «ТелеСеть Мордовии» и др. Региональное информац. агентство Инфо-РМ (основано в 2005).

Литература

Литература М. развивается на мордовских (мокшанском и эрзянском) и русском языках. Формированию морд. словесности способствовало издание в кон. 19 – нач. 20 вв. памятников морд. фольклора, предпринятое просветителями А. Ф. Юртовым и М. Е. Евсевьевым, Х. Паасоненом (фин. этнографом и лингвистом), А. А. Шахматовым и др. В 1821 был осуществлён первый перевод Евангелия на эрзянский яз., однако реальную роль в становлении литературы М. сыграли переложения Евангелий, выполненные в кон. 19 – нач. 20 вв. (на эрзянском яз. – в 1882, 1889, 1897, 1910; на мокшанском яз. – в 1891), а также буквари (оба 1892) Евсевьева.

Первые произведения морд. лит-ры были созданы на рус. яз.: рассказы С. В. Аникина («Бездорожье», 1903; кн. «Деревенские рассказы», 1911), В. В. Бажанова («В сельской лавочке», «Волостной суд», «Сельский сход», все – 1904), поэзия З. Ф. Дорофеева (сб. «Песни и думы народного учителя», 1912), лит. обработки морд. нар. сказок и др. Развитие лит-ры на морд. языках началось после Окт. революции 1917 и происходило под влиянием сов. лит-ры – прозы М. Горького, А. С. Серафимовича, А. А. Фадеева, поэзии Д. Бедного, В. В. Маяковского и др. Значит. роль в этом процессе играла периодика, где были опубликованы первые стихотворения на морд. языках – М. И. Безбородова, И. П. Кривошеева, А. Моро, рассказы и очерки Ф. М. Чеснокова, П. С. Глухова, А. Д. Куторкина, Мокшони (псевд. А. И. Кочеткова), Я. П. Григошина, драма Ф. И. Завалишина («Жена Якова», 1923), отразившие революц. перемены в жизни морд. деревни.

В 1930–40-е гг. морд. лит-ра отходит от фольклорной традиции и осваивает принципы социалистического реализма. Оформляется система жанров. Ведущее место занимает поэзия, преим. гражданская и пейзажная лирика (Н. Эркай, А. К. Мартынов и др.). Поэмы «Галё» А. В. Рогожина, «Эрьмезь» Я. Я. Кулдуркаева (обе 1935), «Ламзурь» Куторкина (1941) посвящены драматич. страницам истории морд. народа. Формируются жанры повести («Татю» Т. А. Раптанова, 1933, – о новом социальном статусе морд. женщины) и романа («Под Чихан-горой» Раптанова, 1934, о морд. селе периода НЭПа). Широкой популярностью пользовался роман «Лавгинов» В. М. Коломасова (1941), содержащий юмористич. описание колхозного быта. Драматургия этого периода представлена социальными и историч. драмами К. С. Петровой («По старинке», 1932, о дореволюц. укладе морд. села; «Летняя ночь», 1933, о гражд. войне), П. С. Кириллова («Литова», 1939, об участии морд. крестьянства в Разина восстании 1670–71). Образцы воен. лирики создали М. А. Бебан (сб. «Огни в долине», 1946), И. М. Девин (сб. «Утренняя заря», 1945), А. К. Мартынов (сб. «К победе», 1942; сб. «Зори победы», 1944) и др.

В 1950–60-е гг. в лит-ре М. утвердился жанр социального романа: «Широкая Мокша» Т. А. Кирдяшкина (1953); роман в стихах «Яблоня у большой дороги» А. Д. Куторкина (1958); трилогия «Найман» (1957), «Люди стали близкими» (1961), «Дым над землёй» (1964) К. Г. Абрамова; «Трава-мурава» И. М. Девина (1969) – о социалистич. преобразованиях в морд. селе. В драматургии этого периода нашла отражение история мордвы в 1-й пол. 20 в.: «Учительница» П. С. Кириллова (1953); «Именем народа» (1955) и «На рассвете» (1957) Г. Я. Меркушкина. Эпич. охватом событий и близостью к нар. поэзии отмечены поэмы «Сияжар» (1960), «Пенза и Сура» (1972) В. К. Радаева, «Земля» (1960), «Тёплые следы» (1968) А. С. Малькина и др. Начинает активно развиваться детская лит-ра: рассказы и сказки Я. М. Пинясова и Ф. С. Атянина и др.

В центре морд. лит-ры 1970–80-х гг. – конфликт личных и обществ. интересов. Для прозы характерно сочетание лиризма, психологизма и публицистичности: повести «Дни детства» (1970), «Дикие гуси» (1977), роман «Хрустальные колокола» (1974) С. С. Ларионова; сб-ки рассказов «Колокольчики мои...» (1973), «Осенние рябины» (1979), повесть «Подождите, быстрые облака» (1981) Ю. Ф. Кузнецова; повести «Приключения Захарки» (1973), сб-ки повестей «Соседи» (1980), «Супруги» (1985) А. П. Тяпаева; сб-ки рассказов «Серебряная ракушка» (1974) и «Дымное утро» (1976), повесть «Ворота времени» (1984), сб. прозы «Люди в дороге» (1985) В. И. Мишаниной; сб-ки прозы «Жаркое лето» (1980), «Друзья и знакомые» (1985), «К самому тёплому берегу» (1988) Г. И. Пинясова. Тему социальных преобразований в морд. деревне продолжила трилогия «Бурливая Сура» А. Д. Куторкина (ч. 1–3, 1969–87). Известность получили произведения К. Г. Абрамова: биографич. трилогия о морд. скульпторе С. Д. Эрьзе «Сын эрзянский» (ч. 1–3, 1971–73), историч. романы «Пургаз» (1988) и «За волю» (1989). Этич. проблематика преобладает в драматургии («В пустом доме люди» А. И. Пудина, 1989, и др.).

Литература М. 1990–2000-х гг., обращённая к осмыслению историч. прошлого и нац. идентичности мордвы, тяготеет к усложнению жанровых форм и эксперименту: поэзия А. В. Арапова (сб-ки «Голос», 1990; «Окно», 1992; «Взмах», 2001; «После», 2006), Маризь Кемаль (Р. С. Кемайкиной) (сб-ки «Колыбель», 1988; «Свеча», 1994), С. В. Кинякина (сб-ки «Под солнцем и луной», 1984; «Я живу, тревожусь и люблю», 2007), Р. К. Орловой (сб-ки «Стану звёздочкой», 1997; «Рябиновый венок», 2005; «Тобой живу», 2007), А. М. Шаронова (эпич. поэма «Масторава», 1994); проза М. И. Брыжинского (сб. рассказов «Лекарство от жизни», 1991; повесть «Ровесники», 2008), А. М. Доронина (романы «Перепёлка – птица полевая», 1993; «Тени колоколов», 1996, «Кузьма Алексеев», 2001) и др. Драматургия представлена пьесами В. И. Мишаниной («Ветви священного дуба», 1992; «Девочка из племени перепёлок», 2000; «Дом без окон», 2002).

Заметную роль продолжает играть лит-ра на рус. яз.: проза Ф. К. Андрианова (романы «Вижу зелёный», 1975; «Зарево над Рузаевкой», кн. 1–2, 1958–80), А. А. Соболевского (документальная повесть «Командир подземного гарнизона», 1975), Г. В. Балабаева (сб. «Острожок на Саранке», 1982), А. И. и К. В. Смородиных (сб. «В поисках славы», 2005), В. А. Петрухина (сб. «И всё-таки я тебя знаю», 2008); поэзия В. Ю. Юшкина (лиро-эпич. поэма «Мурза Акайка», 1971; сб. «Мой берег», 1985), И. Г. Осьмухина (сб. «Лебединая песня», 1981), В. А. Гадаева (сб. поэм «Озарённая жажда», 1986; «Прозрение», 1989; «Жемчуг исканий», 1993), С. А. Казнова (сб. «Цветы и звёзды», 2006), С. Ю. Сеничева (сб. «Заповедник имени меня», 2005; «Стихи, которые нельзя», 2008); драматургия А. П. Терёшкина («Крестник его величества», 1976), Д. В. Гурьянова («Белые птицы нежности», 2000; «Запах лёгкого загара», 2005); публицистика С. Б. Бахмустова, В. И. Лаптуна и др.

С сер. 20 в. развивается морд. литературоведение. Историей морд. лит-ры занимаются А. В. Алёшкин, А. И. Брыжинский, В. М. Макушкин, Н. И. Черапкин. Теоретич. вопросы разрабатывают В. В. Горбунов, А. М. Каторова. Фольклорные истоки морд. лит-ры исследуют Т. П. Девяткина, А. И. Маскаев, А. М. Шаронов. Рус.-морд. лит. связи и вопросы лит. краеведения освещаются в работах Н. Л. Васильева, И. Д. Воронина, С. С. Конкина, О. Е. Осовского.

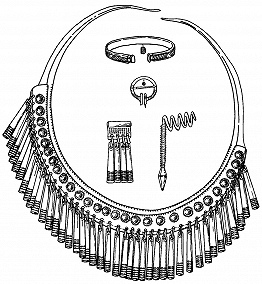

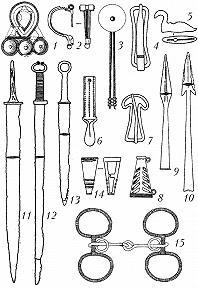

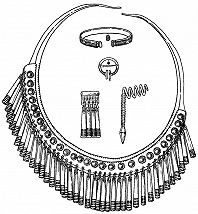

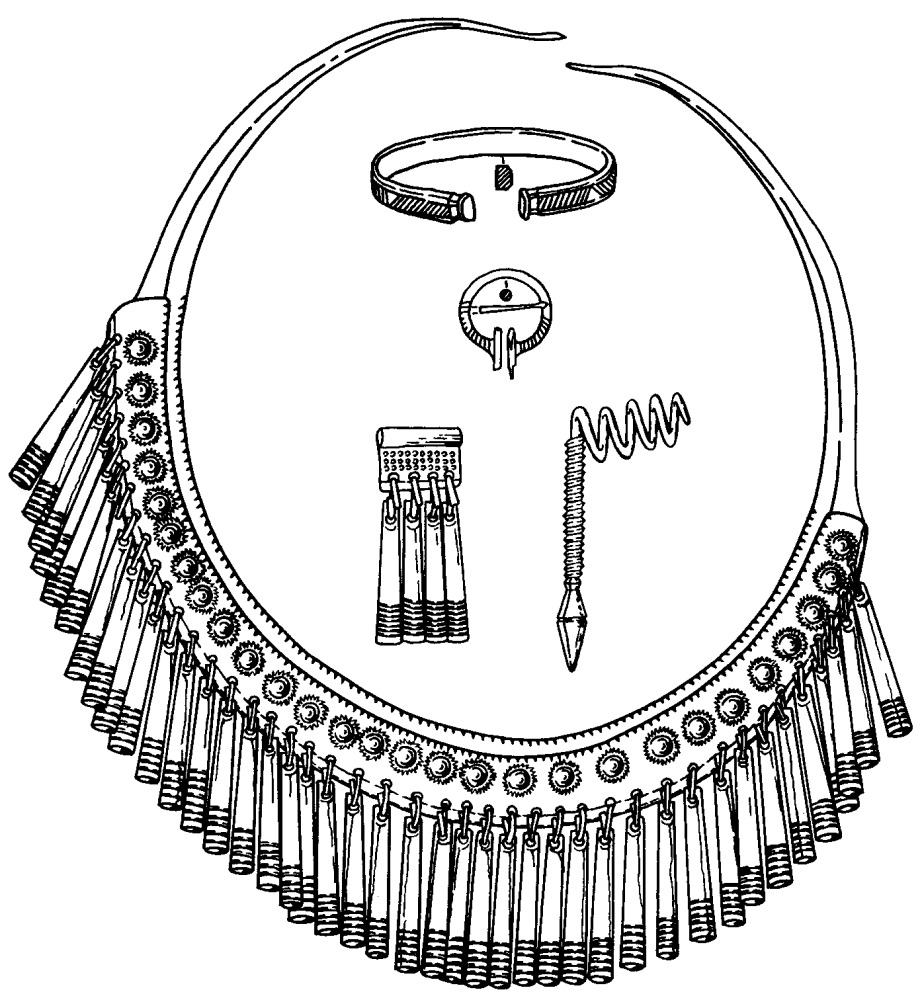

Архитектура и изобразительное искусство. К древнейшим произведениям иск-ва относится орнаментиров. керамика бронзового века; в эпоху раннего железного века и раннего Средневековья из бронзы и серебра изготовлялись коньки-подвески, ажурные бляхи, застёжки, часто с геометрич. и растит. узорами (находки из могильников, курганов, городищ). Сёла, известные с 16–17 вв., имели гнездовой план; с 18 в. их перестраивали по уличному плану. Б. ч. городов возникла как укреплённые пункты с 16–17 вв., гл. обр. в результате строительства с 1638 Атемарской засечной полосы, являвшейся частью Белгородско-Симбирской сторожевой линии.

Первые православные храмы и монастыри 16–17 вв. строились из дерева и не сохранились [среди них – ц. Рождества Богородицы (1591) Пурдошевского Рождество-Богородичного мон. (с 1580-х гг., упразднён в 1764), ц. Сретения Владимирской иконы Божией Матери (1669–1676) Санаксарской Сретенско-Богородицкой пустыни (с 1659, с 1764 Санаксарский Рождество-Богородичный мон.), постройки Темниковской Афанасьевской и др. пустыней и монастырей 17 в., упразднённых в 1764]. С кон. 17 в. возводятся каменные храмы: Спасский собор (1685–94, разобран в нач. 20 в.) и 5-главая ц. Св. Иоанна Богослова в Саранске (1693), ансамбль Макаровского погоста в с. Макаровка (с 1995 Иоанно-Богословский Макаровский мужской мон.; ц. Св. Иоанна Богослова, 1700–04; ц. Архангела Михаила типа «под колоколы», 1702–06; колокольня 1720-х гг.), Успенская ц. (1728–31, сохранились руины) Рябкинской Успенской пустыни в с. Старая Рябка (основана в нач. 1710-х гг., упразднена в 1764), Успенская ц. в Саранске (1735–37, снесена в 1930-е гг.) и др.

С сер. 18 в., после новой волны христианизации 1740-х гг., строились церкви в стиле провинциального барокко, часто с использованием др.-рус. форм: Троицкая в с. Андреевка типа «восьмерик на четверике» (1751 или 1784), Трёхсвятительская (1761–65, перестроена в 1930-е гг.) и Троицкая (завершена в 1771) в Саранске, Казанская в с. Бекетовка (1755), Тихвинская в с. Урей (1765), Богоявленская (ротондальная) в с. Языкова Пятина (1770), Казанская в с. Рязановка (1772), Покровская в с. Каменный Брод (1784), Троицкая в с. Виндрей (1786), Покровская в с. Кабаново (1790), Знаменская в с. Яковщина (Ключищи; 1792), Смоленская (ныне Иерусалимская) в с. Кондровка (1795); 5-главые Троицкий собор в Ардатове (1769) и Петропавловская ц. (1770–80-е гг., разрушена в 1931) 2-го Петропавловского мужского мон. в Саранске (образован в нач. 1770-х гг. соединением Ильинского и Петровско-Богородицкого монастырей, закрыт в 1928) и др. В духе бесстолпных церквей 17 в. построены ц. Архангела Михаила в с. Кушки (1758), Успенская ц. в с. Никольское (1767). Лучший барочный ансамбль – Санаксарский Рождество-Богородичный мужской мон. близ Темникова (1659, закрыт в 1920-е гг., возрождён в 1991): собор Рождества Богородицы (1765–80), колокольня с Преображенской ц. (1774–1776), трапезная (с 1777), стены с угловыми башнями (1778), келейные (1779–1782) и настоятельский (1783–84) корпуса, больничные кельи с ц. Сретения Владимирской иконы Божией Матери (1780–82), гостиница (1785–87), кладбищенская Воскресенская ц. (1805–10).

В 1779–80 мн. поселения утверждены в статусе города, в них вводилась регулярная планировка; после пожара 1814 разработан регулярный план Краснослободска. С кон. 18 в. принципы классицизма (часто в соединении с барочными элементами) используются в сооружении церквей: Рождества Христова в с. Зарубкино (дерев., 1765, восстановлена в 1990-е гг.), Покровская в с. Стандрово (1791), Рождества Христова типа «под колоколы» с 2 восьмериками колокольни в с. Мальцево (1796), Рождества Иоанна Предтечи в Саранске (1800–03), Покровская в с. Жегалово с крестообразным планом 2-го яруса (1800–12, 1840), Преображенская в с. Казённый Майдан (1820), Ильинская в с. Сорлиней (1856). Значит. ансамбли в стиле классицизма: Краснослободский Спасо-Преображенский мужской мон. в пос. Учхоз [основан в 1655 как Спасская пустынь, закрыт в 1928, возрождён в 1994; Спасо-Преображенский собор (1796–99, разрушен в 1930-е гг.), больничный корпус с ц. Св. Александра Невского (1810–17), надвратная колокольня с Никольской ц. (1810–55)] и комплекс в с. Чеберчино – Казанская ц. с купольной ротондой (1798), ц. Архангела Михаила (сер. 19 в.) и мавзолей графов Румянцевых. Среди др. церквей в стиле классицизма (некоторые типа «ротонда на четверике»): Рождества Богородицы в с. Куликово (1788; верх не сохр.), Введенская в быв. с. Базарные Дубровки (1790–95), Трёхсвятительская в с. Сабур-Мачкасы (1790-е гг.), Успенская (быв. Никольская) в Саранске (1800–02), Архангела Михаила в с. Потижская Слобода (1817), Покровская в с. Перевесье (ок. 1818), Рождества Христова в с. Аксел (1821, с элементами неоготики), Рождества Христова в с. Старый Ковыляй (освящена в 1826), Покровская в с. Инсар-Акшино, Успения в Темникове (обе 1827), Никольская в с. Шокша (освящена в 1830), Архангела Михаила в с. Починки (1831), Покровская в с. Вадовские Селищи (1832), Рождества Христова в с. Троицк (1839), Св. Параскевы Пятницы в с. Старый Город (Городище; 1840). Традиционностью форм отличается Покровская ц. с 4-дольным барочным куполом в с. Широмасово (1821). Не сохранились Спасо-Преображенский собор в Темникове (кон. 18 в. – 1803; разрушен в кон. 1970-х гг.) и Казанский собор в Инсаре (1816–28).

Сохранились усадьбы кон. 18–19 вв. – Ф. Ф. Ушакова в дер. Алексеевка, Араповых в Ковылкино (в быв. с. Воскресенская Лашма; нач. 19 в.), Полянских в с. Макаровка (19 в.), Румянцевых в Чеберчино; также жилые и гражд. дома 18 – нач. 20 вв. в Ардатове, Краснослободске, Темникове, Саранске (в т. ч. кладовая дома воеводы Каменицкого, 1765); дом декабриста А. А. Тучкова в Инсаре, Дом-музей А. С. Новикова-Прибоя на оз. Имерка близ пос. Умёт. Среди построек пром. архитектуры – руины суконной фабрики в пос. Ширингуши (основана в 1726, закрыта в 1990-е гг.). По типовым проектам (исполненным под рук. А. Д. Захарова) построены здания уездных властей в Инсаре (1812), Краснослободске (1815), Саранске (1816). Уездные города в 19 в. сохраняли свой облик без существенных изменений. С сер. 19 в. к старым храмам часто пристраивались трапезные и колокольни (классицистич. колокольня Троицкой ц. в с. Шишкеево, 1863), иногда – колонные портики (ц. в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в с. Енгалычево).

Во 2-й пол. 19 в. возводятся храмы в исторических стилях, в т. ч. по проектам пензенских архитекторов А. Е. Эренберга, А. С. Федотова и др. Среди значит. ансамблей 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. – женские монастыри: Рождество-Богородицкий близ Темникова (1859, закрыт в 1926; собор в русско-византийском стиле, 1849–54, не сохр.), Успенский в Краснослободске (1861, закрыт в 1920-е гг.; 5-главый Воскресенский собор в рус.-визант. стиле, 1872–82, не сохр.), Пайгармский Параскево-Вознесенский (1884, закрыт в 1920-е гг., возрождён в 1994; 5-главый Успенский собор в рус.-визант. стиле, 1874–90; Вознесенская ц., 1893–1896, арх. Эренберг; часовня над мощами игуменьи Параскевы, 1895–97), Инсарский Свято-Ольгинский (1909; закрыт в 1920-е гг., возрождён в 1995; ц. Св. кн. Ольги в русском стиле, 1898–1900, и др.). В рус.-визант. стиле также построены: новый Спасский собор в Саранске (1860–86, разобран в 1930–32), 1-главая Успенская ц. в с. Марьяновка (1876); 5-главые церкви – Свт. Николая в с. Салазгорь (1867), Покровская в с. Варжеляй (1880), Архангела Михаила в с. Куликовка (кон. 19 в.), Покровская в с. Новые Выселки (1890–1903, взорвана в 1944). В духе новгородских 1-главых храмов построена Троицкая ц. в с. Адашево со столпообразной колокольней (1864), др.-рус. храмов 17 в. – 5-главые Казанская ц. в с. Кученяево (1863), Свт. Николая в с. Колопино (1867). С использованием элементов классицизма – 5-главые церкви Свт. Николая в с. Сиалеевская Пятина (1879–83) и Казанская в с. Стрелецкая Слобода (кон. 19 в.). В русском стиле с нач. 1890-х гг. возведены: 5-главые церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Нижняя Вязера (1893), Свт. Николая в с. Ожга 2-я (1894), Рождества Христова (ныне Успения) в с. Каньгуши (1896–1905), Свт. Николая в Саранске (1897–1906, Эренберг); Троицкая ц. в с. Большой Азясь (1900–04, Эренберг); 5-шатровые церкви – Свт. Николая в с. Старая Теризморга (1894) и Покровская в с. Ачадово (1895). В неовизантийском стиле: 5-главые церкви Свт. Николая в с. Кишалы (1882–87) и Казанская ц. в с. Маколово (кон. 19 в.), 1-главые – Троицкая в пос. Тургенево (кон. 19 в.) и Архангела Михаила в пос. Ичалки (1900-е гг.). В 1913 построена также каменная мечеть в с. Тювеево (1913).

Сохранившиеся дерев. церкви возводились преим. во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. – в рус.-визант. стиле (1-главые Вознесенская в с. Атяшево, Архангела Михаила в с. Большие Манадыши, Святых Космы и Дамиана в с. Русские Дубровки, 1897), в русском стиле (Св. Александра Невского в с. Скрябино, 1865), типа «восьмерик на четверике» (Рождества Христова в с. Покассы, 1878–80, и Богородицы в с. Лобаски, 1879, обе перекрыты шатром; Архангела Михаила в с. Инелей, 1896), в стиле позднего классицизма. Некоторые церкви имеют сложные архит. формы и богатый резной декор: 5-главые в с. Журавкино (с 2000 Журавкинский в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» мужской мон.) и в с. Пиксяси (обе кон. 19 в.); Богоявленская в с. Ведянцы (1892), Успенская в с. Старая Пичеморга (Носакино; 1896), перекрытая восьмериком с килевидными прирубами. Нередко применялись элементы модерна (Покровская ц. в с. Мордовская Козловка, 1888, перестроена в 1904, не сохр.).

В сов. время проведены большие работы по реконструкции городов; крупным пром. и культурным центром стал Саранск, где возведены жилые и обществ. здания в стиле сов. неоклассицизма [гл. корпус Морд. ун-та (1935, арх. И. И. Плетнёв), Дом Советов (1940, арх. И. А. Меерзон), Дом Союзов (1957, арх. С. О. Левков) и др.]. С 1990-х гг. возрождаются монастыри: Казанская Ключевская Тургеневская пустынь (с 1708, возрождена в 1994; Казанская ц., 1806–1807), Ковылянский Свято-Троицкий женский мон. (с 1875, возрождён в 2000), Чуфаровский Свято-Троицкий женский мон. (с 1885, возрождён как мужской мон. в 1994; собор Новомучеников Российских, 1996), Куриловский Свято-Тихвинский женский мон. (с 1890, возрождён в 1995; дерев. Тихвинская ц., 1997), Кимляйский Александро-Невский мужской мон. (основан как женский мон. в 1901, возрождён в 1998). Возводятся новые монастыри (Покрово-Селищенский Свято-Варсонофиевский женский, основан в 1996, дерев. Никольская ц., 1756, Воскресенский собор, 2002–08; Покровский Дракинский, основан в 1998, Покровская ц., 1843) и церкви – Св. Серафима Саровского в Ковылкино (1995), Рождества Богородицы и Свт. Николая в Рузаевке, Благовещенская в пос. Комсомольский (2005), в честь Казанской иконы Божией Матери в пос. Ударный (2000-е гг.); соборы – Св. Фёдора Ушакова в Саранске (2002–06), Воскресенский в Краснослободске (2006).

Среди нар. промыслов М. – вышивка, резьба. Фронтоны, наличники, др. детали нар. жилища украшены глухой или пропильной резьбой, в которой сочетаются мотивы геометрич. и растит. орнаментов. В 17 – нач. 20 вв. развивались иконописание (в т. ч. в Санаксарском, Ковыляйском, Чуфаровском, Куриловском, Пайгармском и др. монастырях), дерев. скульптура.

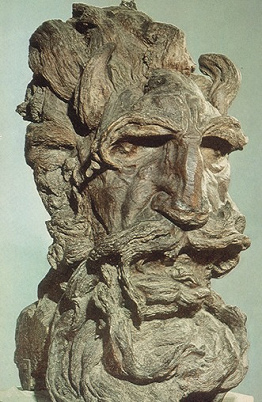

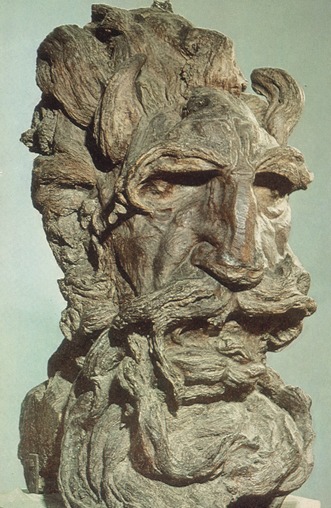

В становлении изобразит. иск-ва М. значит. роль сыграли художники К. А. Макаров (основал в 1828 Саранскую живописную школу) и его сын И. К. Макаров. С нач. 20 в. получили известность самобытные произведения скульптора С. Д. Эрьзи. В 1-й пол. 20 в. жанровые картины и портреты писал Ф. В. Сычков. С 1930-х гг. в М. работали живописцы И. Н. Абрамов, В. А. Березин, Н. В. Ерушев, И. И. Сновальников, В. Д. Хрымов. В сер. – 2-й пол. 20 в. в области тематич. картины работали В. А. Панков, А. А. Родионов, Н. К. Ростовцев, И. И. Сидельников, Ф. В. Сычков, портрета – В. Д. Илюхин, Е. А. Ноздрин, пейзажа – В. А. Беднов, А. А. Мухин, В. А. Петрешов, В. А. Попков, натюрморта – П. Ф. Рябов. Среди скульпторов М. – М. И. Нефёдов, Н. М. Обухов, Е. Ф. Яшин; графикой во 2-й пол. 20 в. занимались А. И. Коровин, Н. Д. Курдюков, Н. С. Макушкин, Н. А. Филимонов, Л. С. Шанина-Трембачевская, М. С. Шанин.

Музыка

Основа муз. культуры М. – фольклор мордвы, русских, татар и др. народов. Первые записи и исследования морд. муз. фольклора появились в нач. 20 в. (фин. музыковед А. О. Вяйсянен, австр. музыковед Р. Лах), в 1920-х гг. изданы первые сборники песен. Традиции нар. музыки поддерживают и пропагандируют Нар. хор с. Кочетовка Инсарского р-на (1946), нар. ансамбль песни и танца «Литова» (1955, Саранск), Старотеризморгский нар. фольклорный хор (1957, Старошайговский р-н), нар. фольклорный ансамбль «Цёковне» с. Низовка Ардатовского р-на (1985), ансамбль «Торама» (1990, Саранск) и др.

В 18–19 вв. в помещичьих имениях существовали крепостные театры, в имении Огарёвых в с. Старое Акшино Пензенской губ. (ныне Старошайговский р-н М.) – крепостной оркестр. Композитор и обществ. деятель В. С. Серова в 1891 создала крестьянскую оперную труппу в с. Судосево (ныне Большеберезниковский р-н), которая существовала ок. 10 лет. Композитор и балалаечник Л. И. Воинов в 1918 организовал Темниковский оркестр рус. нар. инструментов (существует поныне), певец и хоровой дирижёр П. А. Органов в том же году – эрзянский хор в с. Ичалки (ныне Ичалковский р-н), затем большой гор. хор в Саранске. К самобытному морд. фольклору обращались моск. композиторы Б. М. Трошин, М. И. Душский.

Основы нац. проф. музыкального иск-ва заложены в 1930-е гг., в Саранске созданы первые гос. муз. учреждения: муз.-драматич. студия (1930), муз. техникум (1932, c 1937 муз.-драматич. уч-ще, с 1944 Саранское муз. уч-ще, с 1966 им. Л. П. Кирюкова). В 1935–37 действовал Республиканский рус. театр муз. комедии, в дальнейшем на его основе были организованы Театр оперы и балета (1937–41, 1943–48), Морд. муз.-драматич. театр (с 1959), Театр муз. комедии (1969–92). В 1943–48 существовала Морд. нац. оперная студия при Саратовской конс. В 1939 основана Морд. хоровая капелла, в 1943 – Гос. филармония (открыта до 1963 и с 1978).

Основоположник морд. проф. композиторской школы – Л. П. Кирюков, его осн. произведения: музыка к драме «Литова» П. С. Кириллова (1943), оперы «Несмеян и Ламзурь» (первая морд. опера, на эрзянском яз., 1944), «Но́рмальня» (на мокшанском яз., оркестровка А. А. Бренинга, 1962; все – Саранск), аранжировки морд. песен (сборники изданы в 1929, 1935, 1948). В его сочинениях, а также в вокальных, хоровых, инструментальных произведениях Г. И. Сураева-Королёва (также фольклорист, хоровой дирижёр), И. В. Соколовой – использование нац. фольклора и опора на традиции рус. классич. музыки. Обновление в морд. проф. музыкальном иск-ве, начавшееся на рубеже 1960–70-х гг., связано со стремлением композиторов расширить жанровые и выразительные возможности нац. музыки, с освоением совр. средств письма. Среди крупнейших морд. композиторов – Г. Г. Вдовин, автор кантаты «Эрьзя» (1976), муз. драмы «Ветер с Понизовья» (по пьесе Кириллова «Литова», 1981), оперы «Пасынок судьбы» (1986; обе – Саранск) и др. муз.-сценич., симфонич., инструментальных, вокальных и хоровых сочинений. В 1967 в Саранске поставлена муз. драма на нац.-сказочную тематику «Невеста грома» (музыка К. Д. Акимова, либр. Ф. С. Атянина), в 1990 – одноим. опера-балет (музыка Акимова и Р. Г. Губайдуллина). Первая морд. оперетта – «Мокшанские зори» Г. В. Павлова и Акимова (1974, Саранск). С 1955 в Саранске работало Объединение композиторов М., в 1982 основан Союз композиторов М.; до 1982 некоторые морд. музыканты входили в Верхне-Волжскую орг-цию Союза композиторов РСФСР. В разных жанрах работают композиторы: Н. Н. Митин (сюита для оркестра нар. инструментов «Темниковская», 1994), Н. В. Кошелева (вокальный цикл «Мокшанские песни», 1975), Г. Г. Сураев-Королёв (рок-опера «Что же счастье?», 1990), С. Я. Терханов (первый в М. балет «Кто ты...», 1993), М. Н. Фомин (также хоровой дирижёр; опера «Сияжар», по мотивам поэмы В. К. Радаева, 1995) и др. Значит. место в композиторском творчестве М. занимает песня.

В разное время работали: дирижёры – Ф. П. Вазерский, А. М. Брагинский, М. И. Фроловский, В. Т. Шестопалов; хормейстеры – В. А. Кузин, Е. А. Пурилкина, В. И. Ромашкин; баянист В. А. Белоклоков; певцы – И. М. Яушев, В. С. Киушкин, А. В. Яшнов, Е. А. Охотина, Р. М. Беспалова-Еремеева, Д. И. Еремеев, В. П. Яковлев, Л. В. Мишанская, М. Н. Антонова, И. П. Мякишев, С. А. Плодухин, С. Н. Эскин. Среди музыковедов: Н. И. Бояркин, Н. М. Ситникова, Л. Б. Бояркина, А. И. Макарова.

В Саранске функционируют: Гос. муз. театр (1992, создан на базе Театра муз. комедии; с 1994 им. И. М. Яушева); в составе Гос. филармонии: фольклорный ансамбль «Келу» (1963), эстрадный ансамбль нар. песни «Росичи» (1995); Гос. ансамбль песни и танца «Умарина» (1941, создан на базе Гос. капеллы); Гос. камерный хор (1991); Саранский гор. оркестр рус. нар. инструментов (1975). Высшее муз. образование даёт муз.-педагогич. ф-т (1986, основан в 1983 как муз. отделение) Мордовского гос. педагогич. ин-та им. М. Е. Евсевьева. Ежегодно проводится фестиваль «Дни мордовской музыки» (с 1995 «Музыкальная весна»).

Театр

Проф. театр начал развиваться в М. в 1930, когда в Саранске из участников самодеятельности была создана 1-я Морд. муз.-драматич. студия (с 1932 Морд. драматич. театр, с 1959 муз.-драматич., с 1969 драматич., с 1994 Гос. рус. драматич. театр Республики Мордовия). Большое значение для становления коллектива имело шефство моск. Малого театра (1935–38). Первые морд. пьесы, поставленные на сцене театра: драма П. С. Кириллова «Литова» (1939) и комедия В. М. Коломасова «Прокопыч» (1940). В Саранске в 1938 на базе самодеят. студии под рук. М. Н. Махотиной и Л. Ф. Махотиной-Миони основан Театр кукол (работал как передвижной, в 1979 получил стационарное помещение), в 1989 – Морд. гос. национальный драматич. театр. Значит. вклад в театральное иск-во М. внесли: актёры и режиссёры К. М. Тягушев, В. А. Зорин, С. И. Колганов, А. А. Аржадеева, И. Г. Куделькина, В. В. Долгов, Д. И. Еремеев, В. П. Акашкин, Л. М. Денисова, Л. П. Большаков, А. Н. Ермолин; деятели театра кукол А. Н. Карпова, Т. В. Растегаев, Л. И. Люй-Чан, Н. Мисюра, Н. А. Бармин, П. П. Юртайкина, В. Я. Казаченко, Н. В. Кочнева, Л. А. Сидорина и др. В Саранске ежегодно проводятся фестиваль совр. танца «Лиса» (с 1998), Междунар. фестиваль рус. драматич. театров «Соотечественники» (с 2006).