МАРИ́Й ЭЛ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

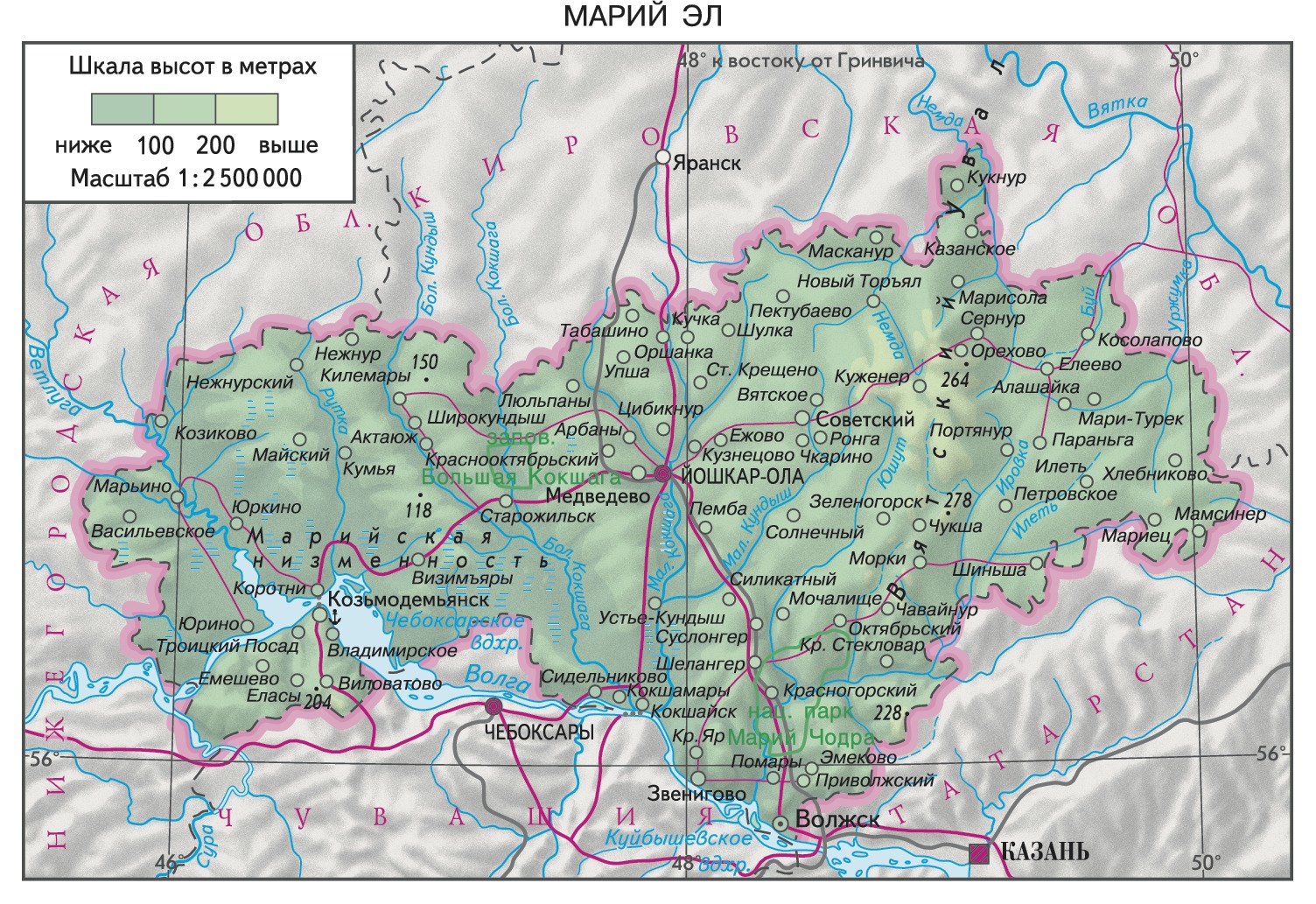

МАРИ́Й ЭЛ (Республика Марий Эл, Марийская Республика), субъект Рос. Федерации. Расположена в центре Европейской части России, в Среднем Поволжье. Входит в состав Приволжского федерального округа. Пл. 23,4 тыс. км2. Нас. 698,2 тыс. чел. (2010; 647,7 тыс. в 1959; 749,4 тыс. в 1989). Столица – Йошкар-Ола. Адм.-терр. деление: 14 районов, 4 города, 15 посёлков гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти определяется Конституцией РФ и Конституцией Республики Марий Эл (1995). Гос. власть в республике осуществляется Гос. собранием М. Э., главой республики, правительством и иными органами в соответствии с Конституцией республики. Гос. собрание – парламент – высший и единственный законодат. орган гос. власти республики. Состоит из 52 депутатов, избираемых населением на 5 лет (26 депутатов избираются по одномандатным избират. округам, образуемым на основе единой нормы представительства избирателей; 26 депутатов – по республиканскому избират. округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избират. объединениями). Депутаты работают без отрыва от осн. проф. или служебной деятельности и на проф. постоянной основе. Число депутатов, работающих в Гос. собрании на проф. постоянной основе, устанавливается законом. Глава республики является высшим должностным лицом и возглавляет исполнит. власть республики. Полномочиями главы республики М. Э. наделяется Гос. собранием лицо из числа кандидатур, предложенных Президентом РФ. Глава республики формирует высший исполнит. орган гос. власти – правительство.

Природа

Рельеф. М. Э. расположена в вост. части Восточно-Европейской равнины. Долина р. Волга разделяет территорию на бо́льшую левобережную часть и меньшую правобережную. В левобережной части на западе выделяется обширная заболоченная Марийская низменность (выс. 50–100 м) с древнедюнным песчаным рельефом. На востоке в субмеридиональном направлении протягивается Вятский Увал – эрозионно-денудационная возвышенная равнина выс. до 278 м (высшая точка М. Э.), волнисто-увалистая, с куполообразными и платообразными вершинными поверхностями, сильно расчленённая долинами рек и овражно-балочной сетью. Юж. и юго-вост. отроги Вятского Увала представлены невысокими островными возвышенностями. Широко развиты карстовые формы рельефа (воронки, озёра). Правобережную часть (крайний юго-запад М. Э.) занимают сев. отроги Приволжской возвышенности выс. 150–190 м с интенсивным овражным расчленением.

Геологическое строение и полезные ископаемые. Республика расположена на востоке Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы, в сев. части сложной Волго-Уральской антеклизы. В сев. части М. Э. выделяют Котельнический свод, в зап. и центральной – Марийскую седловину, в южной – сев. склон Токмовского свода, в восточной – Казанско-Кажимский авлакоген (девонский палеорифт; юж. продолжение Вятского авлакогена), Северо-Татарский свод, Казанскую седловину. Глубина залегания поверхности кристаллического фундамента, образованного породами архея, изменяется от 1,8 км в сводах антеклизы до св. 2 км в авлакогене. Осадочный чехол сложен карбонатными и терригенными породами девона, карбона и перми (известняки, доломиты, мергели, глины, алевролиты, песчаники, конгломераты) с линзами гипса и ангидрита, терригенными отложениями юры и неогена (глины, алевролиты, пески). Рыхлые четвертичные осадки, перекрывающие гл. обр. пермские породы, широко распространённые по площади, представлены водно-ледниковыми отложениями среднеплейстоценового оледенения, речными, озёрными, элювиальными, делювиальными накоплениями.

Известны месторождения торфа (Арбанское, Илеть, Шамьярская группа), известняков (Новоторъяльское, Чукшинское I), гипса и ангидрита (Чукшинское), песков стекольных («73 км», Кужерское) и строительных (Сидельниковское, Ураковское II), глин кирпичных (Горномарийское, Советское) и керамзитовых (Кабачинское), сапропеля (Водоозерское), минер. красок, лечебных грязей, питьевых и минер. подземных вод. Имеются перспективы нефтегазоносности.

Климат. Природные условия благоприятны для жизни населения. Климат умеренно континентальный, с умеренно холодной зимой и нежарким летом. Ср. темп-ры января от –13 °C на западе до –14,5 °C на востоке, июля 19,7 °C. Среднегодовое количество осадков составляет от 460 мм в вост. части (г. Йошкар-Ола, пос. гор. типа Морки) до 570 мм в западной (г. Козьмодемьянск); ок. 3/4 осадков приходится на тёплый период года. Устойчивый снежный покров устанавливается к середине ноября, его мощность в ср. составляет 0,7–1,3 м. Продолжительность вегетац. периода 170–175 дней.

Внутренние воды. Среднемноголетний речной сток 123,8 км3 в год, в т. ч. 4,5 км3 ежегодно формируется в пределах республики. Густая речная сеть (ок. 500 рек общей протяжённостью ок. 7 тыс. км, из них только 169 имеют длину св. 10 км) принадлежит бассейну Волги, протекающей преим. вдоль юж. границы М. Э. на протяжении 155 км. Осн. реки – левые притоки Волги: Ветлуга (112 км в пределах республики), Рутка, Большая Кокшага, Малая Кокшага, Илеть. Реки сев.-вост. части (Немда, Буй, Уржумка) относятся к бассейну р. Вятка. Наиболее значит. рекой правобережной части является Сура. Волга и Ветлуга судоходны на всём протяжении. В М. Э. ок. 700 небольших озёр общей пл. 27,5 км2, преим. пойменных, надпойменно-террасовых и карстовых (в т. ч. Табашинское). Создано 185 водохранилищ и прудов комплексного назначения общим объёмом 97,6 млн. м3. В пределах М. Э. частично расположены Чебоксарское и Куйбышевское водохранилища.

Почвы, растительный и животный мир. Территория М. Э. расположена гл обр. в пределах ландшафтной зоны смешанных хвойно-широколиственных лесов. В почвенном покрове преобладают дерново-подзолистые почвы слабой и средней степени оподзоленности, в центр. части – супесчаные и песчаные, на северо-востоке и в правобережной части – суглинистые. На Марийской низменности широко распространены разл. варианты болотных почв; в поймах рек сформировались аллювиальные дерновые и дерново-глеевые почвы. В пределах Вятского Увала фрагментарно встречаются рендзины; на правобережье Волги – серые и светло-серые лесные почвы.

Леса занимают 55,6% территории, общий запас древесины составляет 194 млн. м3 (2003). Породный состав лесов разнообразен (в составе флоры св. 80 видов деревьев и кустарников) и в значит. степени изменён человеком. Преобладают хвойные породы (51% пл. лесов): сосна европейская (37%), ели – европейская и сибирская, пихта сибирская. В результате интенсивной эксплуатации лесов в 20 в. и распространения пожаров доля мягколиственных пород (берёзы, осины) достигает 48,2% (с 1921 возросла в 3 раза), на твердолиственные породы (дуб, липа) приходится всего 0,8%. В наиболее залесённой юж. части Марийской низменности преобладают сосняки, в сев. возвышенной части Вятского Увала сохранились небольшие массивы ельников с участием пихты. В юж. части Вятского Увала, отличающегося наибольшим разнообразием типов лесов, встречаются сосняки лишайниковые, ельники зеленомошные и липовые, липняки широкотравные, дубравы с примесью клёна остролистного, вяза, лещины и др. По речным долинам произрастают широколиственные (дубово-липовые) леса, березняки, осинники и черноольшанники. В правобережной части сохранились нагорные дубравы, в составе которых присутствует ясень обыкновенный (сев. граница ареала). Св. 40% лесопокрытых земель М. Э. отнесены к категории защитных. Значительны эксплуатационные запасы недревесных ресурсов леса – грибов (лисичка, белый гриб), ягод (клюква, черника, брусника), лекарственных растений (ландыш майский, лапчатка прямостоячая, толокнянка, чага) и др. Локальная флора М. Э. составляет 504 вида на 100 км2. В составе флоры сочетаются бореальные европейские и сибирские, неморальные и степные виды. В Красную книгу РФ включено 12 видов растений (калипсо луковичная, чемерица Лобеля, пыльцеголовник красный и др.); 107 видов (тополь чёрный, ясень обыкновенный и др.) являются регионально редкими и внесены в республиканскую Красную книгу.

В составе фауны насчитывается ок. 60 видов млекопитающих, 176 видов гнездящихся птиц, 42 вида пресноводных рыб и круглоротых, 11 видов земноводных, 7 видов пресмыкающихся. В Красную книгу РФ внесены 9 видов беспозвоночных (жук-олень, степной шмель и др.) и 22 вида позвоночных животных (в т. ч. выхухоль, скопа, европейский хариус). Регионально редкими (включены в Красную книгу Республики Марий Эл) являются 23 вида млекопитающих (выдра, европейская норка, колонок и др.), 57 видов птиц (выпь, золотистая щурка и др.), 2 вида земноводных, 10 видов рыб и круглоротых, 2 вида ракообразных и 29 видов насекомых. К охотничье-промысловым животным отнесены 46 видов птиц (в т. ч. глухарь, тетерев, рябчик, многочисл. водоплавающие птицы) и 25 видов млекопитающих (лось, кабан, бурый медведь, волк, лисица, бобр, белка, зайцы беляк и русак и др.). Из рыб промысловое значение имеют лещ, судак, чехонь, плотва, синец, густера.

Состояние и охрана окружающей среды. Объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (в осн. пром. предприятиями городов Йошкар-Ола и Волжск) – 27,7 тыс. т и сброса загрязнённых сточных вод (преим. предприятиями ЖКХ и «Марийским ЦБК») – 60,3 млн. м3 (2007, одни из самых невысоких в Приволжском федеральном округе). Б. ч. поверхностных вод относится к категории умеренно загрязнённых. Эрозии подвержены 55% почв с.-х. угодий, на почти 70% территории отмечается развитие карстовых процессов. На окружающую среду М. Э. приходится б. ч. негативных воздействий Чебоксарского водохранилища: обширное подтопление территорий в зоне его влияния (пл. 214 км2), заболачивание земель, усыхание лесов и деградация естественных кормовых угодий, развитие абразионных (выше г. Козьмодемьянск и в устье Ветлуги) и оползневых (правобережная часть) процессов.

В системе особо охраняемых природных территорий, занимающих ок. 7% пл. М. Э., – заповедник Большая Кокшага, нац. парк Марий Чодра, 9 заказников (напр., биологич. Марьерский – охрана местообитаний водяного ореха, комплексный Емешевский – охрана акклиматизированного в М. Э. байбака, лесомелиоративный заказник Лебедань на месте осушенного в нач. 20 в. болотного массива), 38 памятников природы регионального значения (гидрологические, в т. ч. оз. Табашинское, болото Большеозерское; ботанические – Нагорная дубрава, а также комплексные, зоологические) (2008).

Население

Большинство населения составляют русские (47,5%) и марийцы (42,9%; из них лугово-восточные марийцы – 7,3%, горные марийцы – 2,4%). Проживают также татары (6%), чуваши (1%), украинцы (0,7%), удмурты (0,3%), мордва (0,2%), белорусы, армяне, азербайджанцы и др. (2002, перепись).

Со 2-й пол. 1990-х гг. демографич. ситуация в республике характеризуется устойчивым снижением численности населения (за 1995–2010 на 58 тыс. чел.), что вызвано его естеств. убылью (2,2 на 1000 жит., 2009) и постоянным миграц. оттоком (6 на 10 тыс. жит.; гл. обр. в соседние регионы РФ). Уровень смертности 14,9 на 1000 жит., рождаемости – 12,7 на 1000 жит.; младенческая смертность 7,2 на 1000 живорождённых. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 16,5%, старше трудоспособного возраста – 19,7%. Доля женщин 53,7%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 67,1 года (мужчины – 60,8, женщины – 73,8). Ср. плотность нас. 29,9 чел./км2. Наиболее плотно заселены Волжский, Сернурский, Параньгинский, Советский и Новоторъяльский районы. Доля гор. нас. 63,5% (2010; 28,2% в 1959; 61,1% в 1989). Свыше половины горожан проживает в Йошкар-Оле (248,7 тыс. чел., 2010); др. значит. города (тыс. чел.): Волжск (56,2), Козьмодемьянск (22,7), Звенигово (12,0).

Религия

По данным социологич. исследования (2004), 51,1% нас. М. Э. – православные: зарегистрировано (на 1.1.2009) 82 организации Йошкар-Олинской и Марийской епархии РПЦ (основана в 1993), в число которых входят 2 монастыря (в т. ч. женская Мироносицкая пустынь, основана в 1649), а также 3 старообрядч. организации. Последователи традиционных культов составляют 15% нас., зарегистрировано 5 объединений марийской традиц. религии. Ислам исповедуют 6,5% жит. М. Э., зарегистрировано 15 организаций, относящихся к Региональному духовному управлению мусульман М. Э. К др. конфессиям принадлежит 0,5% нас.; зарегистрировано 14 протестантских организаций разл. деноминаций (пятидесятники, евангельские христиане, лютеране и др.), 2 – буддийские, по 1 организации принадлежит свидетелям Иеговы и Церкви последнего завета. Не связывают свою религиозность с определённой конфессией 5% жит. М. Э., неверующими признают себя 25,5% населения.

Исторический очерк

Древнейшее поселение на территории М. Э. – стоянка Юнга-Кушерга (верхний палеолит). Мезолит представлен памятниками со смешанными комплексами пришлых культур: волго-окских бутовской культуры и иеневской культуры; усть-камской и камской мезолитических культур. Неолит представлен балахнинской культурой, волго-камской культурой, накольчатой керамики культурой, памятниками, совмещающими эти традиции.

Поселения эпохи раннего металла (здесь с кон. 3-го тыс. до н. э.) в осн. относятся к волосовской культуре. В начале бронзового века в её среду проникают носители культуры типа Баланово. Смешение местных и пришлых племён при некотором воздействии зауральского населения привело к появлению в нач. 2-го тыс. до н. э. чирковской культуры. В начале позднего бронзового века прослеживается проникновение абашевской культуры (Пепкинский курган и др.), сейминско-турбинской культуры (напр., могильник Усть-Ветлуга), позднее – поздняковской культуры с элементами срубной культуры. В конце бронзового века отмечается смешение носителей местной приказанской культуры и пришлых групп текстильной керамики культур. К началу раннего железного века относятся памятники ананьинской культуры (области); «Старший» могильник Ахмылово и ряд др. памятников некоторые исследователи выделяют в ахмыловскую культуру, её продолжение на территории М. Э. после 6 в. до н. э. не прослеживается. Для более позднего времени известны древности пришлых городецкой культуры и азелинской культуры.

Материалы 5–7 вв. н. э. «Младшего» могильника Ахмылово и близких ему памятников связывают с началом этногенеза марийцев. В 9–11 вв. складывается характерный женский убор, включающий многочисл. металлич. украшения, в т. ч. коньковые подвески, изображения водоплавающих птиц, солярные символы (мн. формы близки известным у мери и муромы).

В 13–15 вв. осн. территория совр. М. Э. находилась под контролем Золотой Орды, а после её распада – в составе Казанского ханства. В др.-рус. письм. источниках марийцы именовались черемисами. После присоединения в 1489 Вятской земли к Рус. гос-ву под его властью оказалась часть черемисов, проживавших по р. Ветлуга и в среднем течении р. Вятка. В 1523 на земле горных черемисов, при впадении Суры в Волгу, был основан г. Васильгород (ныне пос. гор. типа Васильсурск), ставший опорным пунктом рус. войск для отражения казанских ханов набегов и развёртывания наступления на Казанское ханство. В дек. 1546 горные черемисы и чуваши обратились к вел. кн. московскому Ивану IV Васильевичу Грозному, высказав желание принять рус. подданство. Весной 1551 в устье р. Свияга была построена крепость Свияжск, в связи с чем Горная сторона, населённая горными черемисами и чувашами, добровольно («по их челобитью») признала рус. подданство. В окт. 1552 после взятия Казани к Рус. гос-ву была присоединена и Луговая сторона. Практически сразу же черемисы стали активно противодействовать утверждению рус. властей на их землях, их выступления 1550–80-х гг. вошли в историю под назв. «черемисские войны». Несмотря на это, происходило постепенное освоение региона русскими, были построены города-крепости Кокшайск (1574; ныне село Звениговского района М. Э.), Козьмодемьянск (1583), Царёвококшайск (1584; ныне Йошкар-Ола), а также относящиеся ныне к Кировской обл. Уржум (1584), Царёвосанчурск (1584; ныне пос. Санчурск), Яранск (1591), ставшие уездными центрами. Для управления вновь присоединёнными землями Ср. Поволжья был создан Казанского дворца приказ. Осн. масса населения на территории совр. М. Э. была отнесена к категории ясачных крестьян, с 1724 они платили подушную подать и были переведены в разряд гос. крестьян. В 17 в. началась монастырская колонизация края: были основаны Спасский Малоюнгинский (1625) и Мироносицкий (1649) монастыри. В 17–18 вв. население края участвовало в разл. движениях эпохи Смутного времени (в 1606–1610, 1615–16), в Разина восстании 1670–71 и Пугачёва восстании 1773–75.

В 1708–1920 осн. территория совр. М. Э. входила в состав Казанской губ. (в 1781–96 Казанское наместничество). После введения в регионе положений губернской реформы 1775 значит. часть территории перешла в состав Нижегородской губ. (1779–1920; до 1796 Нижегородское наместничество) и Вятской губ. (1780–1920; до 1796 Вятское наместничество).

В февр. 1918 в Казани состоялся нац. съезд мари, на котором название народа «черемисы» ввиду его ненационального происхождения было заменено самоназванием «марий». В связи с ликвидацией Казанской губ. и образованием Тат. АССР (март 1920) Козьмодемьянский у. был передан в состав Нижегородской губ., а Краснококшайский (быв. Царёвококшайский) у. – в состав Вятской губ. С образованием Чуваш. АО (июнь 1920) в её состав вошли три марийские волости Чебоксарского у. В соответствии с декретом СНК и ВЦИК РСФСР от 4.11.1920 была образована Марийская АО с центром в г. Краснококшайск в составе Козьмодемьянского у. и Емангашской вол. Васильсурского у. Нижегородской губ., Краснококшайского у. и ряда волостей Яранского и Уржумского уездов Вятской губ. В янв. 1921 территория Марийской АО разделена на 3 кантона (Козьмодемьянский, Краснококшайский и Сернурский), в 1932 введено районное деление. В 1927 проведена ж.-д. линия Зелёный Дол – Краснококшайск (движение открыто в 1928). В 1929–36 Марийская АО входила в состав Нижегородского (с 1932 – Горьковского) края. 5.12.1936 в соответствии с Конституцией СССР преобразована в Марийскую АССР. В 1938 сдан в эксплуатацию Марийский целлюлозно-бумажный комбинат. Во время Вел. Отеч. войны на территорию М. Э. эвакуирован ряд заводов и цехов из зап. и центр. районов страны, в т. ч. Моск. прожекторный завод, Гос. оптический ин-т (из Ленинграда), Одесский завод киноаппаратуры («Кинап»), завод «XIII лет Октября» Наркомата торговли (из Киева), завод № 168 Наркомата авиац. пром-сти (из Рязани), ОКБ-43 Наркомата вооружения (из Ленинграда), а также Воен.-возд. академия им. Н. Е. Жуковского. На базе эвакуиров. предприятий в послевоенные годы в республике были созданы крупные заводы машиностроительной и приборостроительной пром-сти («Электроавтоматика», «Контакт», «Марийский машиностроитель»), заводы торгового и лесного машиностроения. В 1953 построена часть ж.-д. линии Йошкар-Ола – Яранск, в 1976 открыто постоянное ж.-д. сообщение по этой линии.

ВС Марийской АССР 22.10.1990 принял Декларацию о гос. суверенитете, республика переименована в Марийскую ССР. 8.7.1992 Законом ВС Марийской ССР принято совр. название. 24.6.1995 Конституционным собранием М. Э. принята действующая Конституция.

Хозяйство

М. Э. входит в Волго-Вятский экономич. р-н, является индустриально-аграрным регионом РФ. Объём промышленной продукции (обрабатывающие произ-ва, добыча полезных ископаемых, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды) почти в 3 раза превышает объём с.-х. продукции (2009). В экономике РФ республика выделяется произ-вом холодильного оборудования (30,6% рос. объёма выпуска). М. Э. – важный рос. производитель лесозаготовит. техники (гл. обр. валочных и валочно-пакетирующих машин), а также продукции целлюлозно-бумажной пром-сти.

Структура ВРП по видам экономич. деятельности (2008, %): обрабатывающие произ-ва 22,9, сельское и лесное хозяйство 15,0, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 12,4, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязательное соцстрахование 9,5, строительство 9,0, транспорт и связь 7,5, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 5,4, образование 5,2, др. отрасли 13,1. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, 2009, %): частная 76,4, муниципальная 9,2, обществ. и религ. организаций (объединений) 7,4, гос. 4,7, пр. формы собственности 2,3.

Экономически активное нас. 366 тыс. чел., из них 88,4% занято в экономике (2009). Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%): оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 23,3, обрабатывающие произ-ва 19,1, сельское и лесное хозяйство 12,3, образование 9,1, здравоохранение и социальные услуги 7,1, транспорт и связь 5,1, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 5,0, строительство 3,9, пр. коммунальные, социальные и персональные услуги 3,6, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2,9, др. виды деятельности 8,6. Уровень безработицы 11,6%. Денежные доходы на душу населения 9,2 тыс. руб. в месяц (2009; 54,6% от среднего по РФ); 24,2% нас. М. Э. имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность. Объём пром. продукции 54,3 млрд. руб. (2009), 85,8% из которых приходится на обрабатывающие произ-ва, 13,8% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 0,4% – на добычу полезных ископаемых. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): машиностроение 24,7, пищевая пром-сть 24,1, произ-во нефтепродуктов 21,2, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть и полиграфич. произ-во 10,8, произ-во готовых металлич. изделий 6,3, химич. пром-сть 4,6, пром-сть строит. материалов 2,6, лёгкая пром-сть 1,7, др. отрасли 4,0.

Таблица 1. Некоторые виды промышленной продукции

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | |

| Оборудование холодильное, тыс. шт. | 73,3 | 29,3 | 18,3 | 58,4 | 108* |

| Бумага, тыс. т | 65,6 | 30,5 | 31 | 26,5 | 24,6 |

| Строительный кирпич, млн. условных кирпичей | 208 | 134 | 118 | 101 | 79,3 |

| Колбасные изделия, тыс. т | 9,0 | 4,4 | 6,4 | 13,0 | 23,7 |

| Консервы, млн. условных банок | 16,4 | 21,7 | 18,4 | 35,5 | 31 |

| Кондитерские изделия, тыс. т | 15,9 | 1 3,6 | 7,1 | 11,7 | 17,0 |

* Данные 2008.

Значит. место в экономике М. Э. занимает переработка нефти и произ-во нефтепродуктов. Одно из крупнейших предприятий – Марийский нефтеперегонный завод (близ с. Табашино Оршанского р-на; введён в строй в 1998; мощность 1250 тыс. т сырой нефти в год; произ-во дизельного топлива, мазута, прямогонного бензина и др.). Сырьё поступает по ветке от магистрального нефтепровода Сургут (Ханты-Мансийский автономный окр.) – Полоцк (Белоруссия).

Произ-во электроэнергии (1,1 млрд. кВт·ч, 2009) удовлетворяет внутренние потребности примерно на 50%. Установленная мощность электростанций ок. 250 МВт. Осн. производитель электроэнергии – Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 (2 энергоблока мощностью ок. 200 МВт; в составе «ТГК-5»).

Машиностроение – вторая по значимости отрасль пром-сти М. Э., до 1990-х гг. специализировалось гл. обр. на выпуске продукции для нужд оборонно-пром. комплекса. С кон. 20 в. развивается произ-во разл. пром., холодильного, электротехнич. (табл. 1), электронного и оптич. оборудования. Ведущие предприятия по произ-ву торгового и пром. холодильного оборудования сосредоточены в г. Волжск («Ариада» – шкафы, витрины, прилавки, а также теплоизоляц. сэндвич-панели, сплит-системы, оборудование для ледовых дворцов; «Гран» – скороморозильные аппараты, воздухоохлаждающее оборудование, компрессорно-конденсатные агрегаты; производств. комплекс «Совиталпродмаш» – оборудование под торговой маркой «Polair») и в Йошкар-Оле (компании «Полюс» и «Марихолодмаш»). На выпуске разл. электротехнич., электронного и оптич. оборудования (в т. ч. для оборонно-пром. комплекса) специализируются заводы: Марийский машиностроительный (Йошкар-Ола; произ-во средств противовоздушной обороны, в т. ч. зенитных ракетных систем С-300В, С-300ВМ; среди продукции гражд. назначения – деревообрабатывающие станки, разл. оборудование для агропромышленного комплекса, автозаправочных станций), Волжский электромеханический (г. Волжск; комплектующие для спецтехники, холодильного оборудования, мед. инструменты; оба предприятия входят в состав концерна ПВО «Алмаз-Антей»), «Потенциал» (в составе междунар. компании «Schneider Electric»; электроустановочные изделия – розетки, выключатели), «Копир» (электрич. соединители спец. назначения, комплектующие изделия для автомобильного электрооборудования; оба предприятия – в г. Козьмодемьянск), «Электродвигатель» (пос. Красногорский Звениговского р-на; крупный производитель электрич. моторов для бытовой техники, холодильного и мед. оборудования в Волго-Вятском регионе). В Йошкар-Оле расположены: «Объединение Родина» (разработка и произ-во автомобильного электрооборудования, мед. оборудования), науч.-производств. объединение «Таврида Электрик» (входит в состав рос. группы компаний «Таврида Электрик»; вакуумные коммутац. аппараты, ограничители перенапряжений), СКБ «Хроматэк» (широкий ассортимент хроматографич. оборудования), «Электроавтоматика» (произ-во приборов измерения, регистрации и контроля, охранно-пожарных приборов, электромиксеров), а также производители информационных и спортивных электронных табло – «Аранеус» и «Ната-Инфо».

Среди др. продукции машиностроения – лесозаготовит. техника (фирма «Лестехком» – крупный рос. производитель валочных, валочно-пакетирующих машин, навесного оборудования), оборудование для переработки и хранения с.-х. продукции, предприятий пищевой пром-сти («Станкостроитель»; обе фирмы – в Йошкар-Оле), противопожарное оборудование («Гефест», пос. Советский, – охранно-пожарная сигнализация, спасательное оборудование, а также огнетушители, противопожарные шкафы и двери), кузова-фургоны для автомобилей и прицепов разл. модификаций (Красногорский комбинат автофургонов в Звениговском р-не), буксиры-толкачи, баржи для перевозки строит. грузов, моторные яхты (судостроительно-судоремонтный завод им. С. Н. Бутякова, г. Звенигово).

Крупные предприятия по произ-ву готовых металлич. изделий расположены гл. обр. в Йошкар-Оле: «Балатон Групп» (строит. металлоконструкции), «Портал» (стальные двери «Гардиан»), «Тиара» (замки и фурнитура для дверей «Гардиан»), «Махагони» (дисковые пилы для деревообрабатывающего и др. оборудования). Действует также Краснооктябрьский завод металлоизделий (Медведевский р-н; оконная и дверная фурнитура с полимерным покрытием).

По произ-ву продукции химич. пром-сти лидируют витаминный завод «Марбиофарм» (витамины, лекарственные препараты и др.), завод «Искож» (крупный рос. производитель искусств. мягких кож, линолеума и плёночных материалов), науч.-производств. фирма «Геникс» (жидкие моющие и моюще-дезинфицирующие средства под торговой маркой «Ника»; все предприятия – в Йошкар-Оле), Шелангерский химзавод «Сайвер» (Звениговский р-н; крупный производитель лакокрасочных материалов).

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть – важная отрасль хозяйств. специализации М. Э. Осн. район лесозаготовок – зап. и центр. части республики. Крупнейшие предприятия: в Волжске – «Марийский ЦБК» (крупное произ-во технической и упаковочной бумаги, в т. ч. для патронирования, картона и гофрокартона, бумажных мешков, древесно-волокнистых плит, товарной целлюлозы, скипидара), в Йошкар-Оле – компания «Стезя» (панельно-каркасные дома, клеёный брус, крупное произ-во поздравительных открыток и др.), «Фурор» (дверные и оконные блоки, половая доска, стеклопакеты и др.), деревообрабатывающий завод (клеёный брус, столярные изделия), мебельно-зеркальный комбинат (межкомнатные двери, декоративные панели и др.), «Вулкан-Пак» (гофрокартон, гофроупаковка). Действуют также: «ИнвестФорэст» (пос. гор. типа Суслонгер Звениговского р-на; большеформатная берёзовая фанера), мебельно-деревообрабатывающий комбинат (пос. гор. типа Советский; межкомнатные двери), «Завод Лесфорт» (пос. Пемба; дверные и оконные блоки, дерев. евроокна), «ВДК – Марий Эл» (Волжск; древесная мука). Крупные производители полиграфич. продукции – Марийский полиграфическо-издательский комбинат (в т. ч. изоиздания), фирма «Принтстайл» (оба предприятия – в Йошкар-Оле).

Пром-сть строит. материалов развивается на базе собств. ресурсов минер.-строит. сырья (стекольного песка, гипса, кирпичных и керамзитовых глин и др.). Ведущие предприятия: Марийский завод силикатного кирпича (пос. Силикатный Медведевского р-на; силикатный кирпич, в т. ч. цветной, а также газосиликатные блоки, сухие строит. смеси), «Стройкерамика» (Йошкар-Ола; керамич. кирпич), «Гласстрейд» (пос. Пемба; бутылки из зелёного стекла), «Стандартстрой», «Стройизделия» (оба предприятия – в Волжске; выпуск сборных жел.-бетон. конструкций).

Среди крупных предприятий лёгкой пром-сти – Йошкар-Олинская обувная фабрика (кожаная обувь), кожевенно-меховая фабрика «Маритал» (гл. обр. изделия из овчины), чулочная фабрика «Маритекс» (все – в Йошкар-Оле). Пошив изделий с использованием традиц. марийской вышивки, изготовление традиц. музыкальных инструментов (гусли, волынка), резьба по дереву, лозоплетение и др.

Пищевая пром-сть специализируется на произ-ве разнообразных молочных, мясных, хлебобулочных и кондитерских изделий, рыбной продукции и др. Осн. поставщики молочных продуктов: «Молпром», «Республиканский молочный завод» (оба – в Йошкар-Оле), «Сернурский сырзавод» (пос. гор. типа Сернур; входит в состав «ВТК-Холдинга»; переработка козьего молока), «Звениговский гормолкомбинат» (Звенигово); мясных продуктов: Йошкар-Олинский мясокомбинат (крупный производитель в Поволжье, один из поставщиков Госрезерва РФ); рыбной продукции: «Марийский хладокомбинат» (Йошкар-Ола; в т. ч. сельдь, копчёная рыба, изделия из морепродуктов); хлебобулочных и кондитерских изделий: «Махаон» (один из крупнейших производителей тортов и пирожных в Поволжье – ок. 15% регионального рынка), «Диана К», фирма «Сувенир» (в т. ч. пряники, торты), «Русь-Бейкери» (замороженные хлебобулочные изделия; все предприятия – в Йошкар-Оле). Действуют также комбинат хлебопродуктов (Йошкар-Ола; мука), Фокинский ликёро-водочный завод (Советский р-н; филиал компании «Росспиртпром»), пивоваренная компания «Наше пиво» (Медведевский р-н).

Крупные пром. центры: Йошкар-Ола, Волжск, Козьмодемьянск, Звенигово.

Внешнеторговый оборот М. Э. 300,1 млн. долл. (2009), в т. ч. экспорт 250,4 млн. долл. Осн. статьи экспорта (% от стоимости): нефтепродукты – ок. 75, древесина и целлюлозно-бумажные изделия – св. 12, разл. оборудование и транспортные средства – св. 9. Импортируется (% от стоимости): продукция машиностроения – ок. 65, металлы и изделия из них – ок. 15, продукция химич. пром-сти – св. 13.

Сельское хозяйство. Стоимость с.-х. продукции 18,5 млрд. руб. (2009), на долю животноводства приходится 56% (2007). Площадь с.-х. угодий 639,2 тыс. га (27,3% территории М. Э.), из них пашня составляет ок. 72%. Выращивают (в % от посевной площади, 2009): зерновые (47,8), кормовые (42,6) культуры, картофель и овощи (7,9), технич. культуры (1,7, гл. обр. лён-долгунец) (табл. 2). Развито скотоводство молочного направления (разводят крупный и мелкий рогатый скот), а также птицеводство и свиноводство (таблицы 3, 4).

Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | |

| Зерно | 625,1 | 344,3 | 236,4 | 249,1 | 279,8 |

| Льноволокно | 1,7 | 0,1 | 0,7 | 1,2 | 0,1 |

| Картофель | 455,1 | 704 | 442,5 | 366,7 | 295,2 |

| Овощи | 55,6 | 85,8 | 107,4 | 119,3 | 176,4 |

| Плоды и ягоды | 7,1 | 12,6 | 117,9 | 23,3 | 25,5 |

Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | |

| Крупный рогатый скот | 321,8 | 263,6 | 194,0 | 147,4 | 113,2 |

| Свиньи | 331,5 | 204,3 | 113,7 | 99,7 | 135,4 |

| Овцы и козы | 154 | 110,5 | 68,7 | 59,6 | 68, |

Таблица 4. Основные виды продукции животноводства

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | |

| Скот и птица на убой, тыс. т | 82,5 | 49,9 | 40,3 | 39,4 | 50,7 |

| Молоко, тыс. т | 396,0 | 349,9 | 253,6 | 251,5 | 220,4 |

| Яйца, млн. шт. | 240,4 | 228,0 | 230,9 | 270,4 | 321,9 |

Бо́льшая часть с.-х. угодий (ок. 90%, 2007) относится к землям с.-х. организаций, св. 8% земель находится в личном пользовании граждан, св. 2% занимают земли фермерских (крестьянских) хозяйств. С.-х. организации производят практически всё зерно (95,5%), ок. 50% молока; хозяйства населения – ок. 94% картофеля, ок. 80% овощей.

Сфера услуг. Благоприятные природные условия и многочисл. историко-культурные объекты создают условия для развития туристско-рекреац. деятельности. Развивается спортивно-оздоровительный туризм, в т. ч. на территории нац. парка Марий Чодра. Наиболее известные памятники истории и культуры – в г. Козьмодемьянск, пос. гор. типа Юрино (историко-архит. комплекс «Замок Шереметева»).

Транспорт. Длина железных дорог 152 км (2009): ж.-д. ветки Йошкар-Ола – Зелёный Дол (Татарстан), Йошкар-Ола – Яранск (Кировская обл.). Длина автодорог с твёрдым покрытием 3,6 тыс. км. Гл. автомагистрали: Йошкар-Ола – Зеленодольск; часть магистрали «Вятка» [Чебоксары (Чувашия) – Йошкар-Ола – Киров (Кировская обл.) – Сыктывкар (Коми)]. Важное транспортно-экономич. значение имеют реки Волга и Ветлуга (гл. обр. грузоперевозки в Нижегородскую обл.). Протяжённость внутр. водных судоходных путей 279 км (2008; в т. ч. по Волге 145 км, по Ветлуге 98 км). Б. ч. перевозок пассажиров и грузов осуществляется через порт Козьмодемьянска. Аэропорт в Йошкар-Оле (гл. обр. внутр. рейсы). По территории М. Э. проходят магистральные нефтепровод Сургут – Полоцк (Белоруссия), газопровод Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный окр.) – Помары – Ужгород (Украина).

Здравоохранение

В М. Э. на 10 тыс. жит. приходится врачей 30,4 и лиц ср. мед. персонала 108,5 (2008). Мед. помощь оказывают 31 муниципальная больница и 100 амбулаторно-поликлинич. учреждений (в т. ч. в составе больниц, медсанчастей, диспансеров) (2008). Общая заболеваемость на 1 тыс. жит. составляет 1500,3 случая (болезни органов дыхания – 36,7%, травмы и отравления – 13,3%, болезни нервной системы, органов зрения и слуха – 9,7%); туберкулёзом – 118,2 на 100 тыс. жит. (2008). Осн. причины смерти: болезни сердечно-сосудистой системы и сосудистые поражения центр. нервной системы (53,4%), несчастные случаи, травмы и отравления (16,7%), злокачеств. новообразования (10,9%) (2008). Санатории с кумысолечением.

Образование. Учреждения науки и культуры

В М. Э. функционируют 262 дошкольных учреждения (св. 25 тыс. воспитанников), 401 общеобразоват. учебное заведение (ок. 89 тыс. уч-ся), 32 учреждения начального (ок. 13 тыс. уч-ся) и 14 учреждений среднего (ок. 14 тыс. уч-ся) проф. образования, 71 учреждение дополнительного образования, 6 вузов, в т. ч. 3 государственных (всего 28,5 тыс. студентов). Действуют 345 массовых и универсальных библиотек, св. 30 музеев. Гл. вузы, науч. учреждения, музеи и библиотеки находятся в Йошкар-Оле, в т. ч. Марийский гос. технич. ун-т (ведёт историю от Казанского лесотехнич. ин-та, с 1932 в Йошкар-Оле; назв. и статус неоднократно менялись, совр. назв. с 1995), Марийский гос. педагогич. ин-т им. Н. К. Крупской (1931), Марийский гос. ун-т (1972), Мар. НИИ языка, литературы и истории им. В. М. Васильева, Нац. б-ка им. С. Г. Чавайна (основана в 1876, открыта в 1877; совр. статус с 1990), Нац. музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева (1920), Республиканский музей изобразит. искусств (1981). Действуют также филиалы Казанского гос. технич. ун-та и Казанского гос. технологич. ун-та (оба – в г. Волжск); музеи: – Худож.-историч. музей им. А. В. Григорьева (1919), Этнографич. музей под открытым небом, Музей Остапа Бендера (все – в г. Козьмодемьянск), Усадебно-архит. музей-заповедник «Замок Шереметева» в пос. гор. типа Юрино; краеведч. музеи – в Волжске, посёлках гор. типа Медведево, Параньга, Советский; Мемориальный дом-музей С. Г. Чавайна (дер. Чавайнур, Моркинский р-н), Дом-музей М. Шкетана (открыт в 1993, дер. Старое Крещено, Оршанский р-н) и др.

Средства массовой информации

В М. Э. выходит более 120 газет и журналов. Ведущие республиканские издания: газеты «Марий Эл» («Край марийский»; с 1917, 5 раз в неделю, 6,2 тыс. экз., на мар. яз.), «Марийская правда» (с 1921, ежедневно, 5,6 тыс. экз., на рус. яз.), «Кугарня» («Пятница»; еженедельно, 3,2 тыс. экз., на мар. яз.; все – г. Йошкар-Ола), «Волжская правда» (г. Волжск, с 1940, еженедельно, 10,5 тыс. экз., на рус. яз.); районные газеты «Жера» («Заря»; Горномарийский р-н, г. Козьмодемьянск, с 1926, еженедельно, 2 тыс. экз., на горномарийском яз.), «Знамя» (Мари-Турекский район, пос. гор. типа Мари-Турек), «Вестник района» (Советский р-н, пос. гор. типа Советский, еженедельно) и др. Радио с 1929, телевидение с 1960. Трансляцию теле- (на рус. и мар. языках) и радиопередач (на рус., мар. и тат. языках) осуществляют ГТРК «Марий Эл», ООО «Телекомпания 12 регион», ООО «Новый век» (с 2005) и др.

Литература

Лит-ра М. Э. развивается на мар. языке. Её истоки связывают с изданием переводов «Катехизиса» (1803) и «Евангелия» (1821), а также с появлением первых мар. букварей – рукописного букваря Трофима Удюрминского (1840), азбук И. М. Кедрова (1867), Г. Я. Яковлева (1870) и др., в которых печатались в осн. переводы произведений рус. писателей. Основоположником мар. лит-ры считается С. Г. Чавайн (сб. «Из прошлого народа мари», 1908, и др.). Большую роль в становлении лит-ры М. Э. сыграла периодич. печать: в 1907–13 в Казани выходил ежегодник «Марла календарь» («Марийский календарь»), в издании которого принимали участие литераторы-просветители Г. Микай, Н. С. Мухин, В. М. Васильев, Г. Эвайн и др.

В первые десятилетия 20 в. в мар. лит-ру пришли В. Сави, Н. В. Игнатьев, О. Шабдар, М. Шкетан, Тыныш Осып, С. Элнет, Я. Ялкайн и др., поднимавшие в своих произведениях актуальные вопросы жизни и быта марийцев; трибуной для них стали периодич. издания: газеты «Йошкар кече» («Красное солнце»), «Марий ял» («Марийская деревня»), журналы «Куралше» («Пахарь»), «У йлыш» («Новая жизнь»), «У вий» («Новая сила»). Проза этого периода представлена в осн. публицистикой: очерками, фельетонами, агитац. статьями. Значит. событием стало появление повестей Шабдара («Гибель мира», 1928) и Чавайна («Дезертиры», 1929). В 1930-е гг. в творчестве Шкетана, И. Ломберского, Г. Ефруша зарождается жанр рассказа; появляются повести и романы, в осн. на автобиографич. материале: «Элнет» Чавайна (1936), «Стальной ветер» Игнатьева (1930–31), «Железная сила» Н. С. Лекайна (1939–1941), «В огне борьбы» А. Эрыкана (1934–35). Драматургия 1930-х гг. представлена пьесами Шкетана («Урожай», 1934), С. Николаева («Салика», 1938). Вершиной мар. драматургии стала историч. драма Чавайна «Акпатыр» (1935). В 1940–50-е гг. в мар. поэзии развивается жанр поэмы: «Победной дорогой» Г. Матюковского (1945) и др. В прозе воен. лет выделяются очерки Лекайна, Д. Орая, рассказы и повести К. К. Васина.

Проза 1960-х гг. обращена к жизни мар. села: повесть «На подъёме» М. Е. Иванова (1960), пьеса «Весенний ветер» А. А. Волкова (1964). Заметным явлением лит-ры М. Э. стали охотничьи рассказы А. Мичурина-Азмекея (сб. «У костра», 1959). Известность получило творчество поэтов М. И. Якимова, В. Х. Колумба и др.

Лит-ра М. Э. на рубеже 20–21 вв. значительно обновилась в жанрово-тематич. и худож. отношениях. Среди наиболее значительных произведений – историч. романы «Чоткар» (2000) и «Онар» (2007) Л. Яндака; мифологич.-мистич. повесть «Злой дух огня» В. А. Петухова (2004), лирич. повести Г. В. Алексеева. Этич. проблемы подняты в романах «Толдо» А. Мурзашева (2007) и «Перед божьими вратами» А. Александрова-Арсака (2008). Филос. медитативность присуща поэзии В. М. Изиляновой, З. М. Дудиной, А. Т. Тимиркаева, С. Н. Эсауловой и др. Разнообразием жанров отмечена мар. драматургия рубежа 20–21 вв.: в ней представлены историч. драма («Болтуш» и «Князь Ортомо» Г. Ф. Гордеева, обе 1993), поэтич. драма («Храни меня, мой светлый Бог!» А. Ивановой, 1996), комедия («Алиса, Анфиса, Аниса» В. Абукаева-Эмгака, 2005) и др.

Архитектура и изобразительное искусство

К древнейшим памятникам иск-ва на территории республики относятся орнаментальная керамика, украшения из бронзы, примитивные фигурки животных из камня и глины неолита и бронзового века. К раннему железному веку и раннему Средневековью принадлежат подвески-амулеты в виде фигурок людей, животных и птиц из «Старшего» могильника Ахмылово и др., др.-мар. ажурные украшения с «шумящими» колокольчиковидными и лапчатыми подвесками и привески с изображениями коня и др. (см. Исторический очерк). Св. 60 памятников крестьянской архитектуры марийцев (избы, бани, кузница и др.) представлены в Этнографич. музее под открытым небом в Козьмодемьянске.

С ходом колонизации земель строительство до кон. 17 в. велось преим. в дереве: несохранившиеся остроги Кокшайска (1574), Козьмодемьянска (1583), Царёвококшайска (1584, ныне Йошкар-Ола), Троицкого Посада (1585), также несохранившиеся ансамбли первых монастырей: вотчина суздальского архиепископа – Никольский Юнгинский мон. (основан в 1607), Мироносицкий мон. в с. Ежово (основан в 1649; постройки 1649–52), Вознесенский мон. в Козьмодемьянске (упоминается в 3-й четв. 17 в.).

В традициях рус. архитектуры 17 в. в камне построены: Стрелецкая часовня в Козьмодемьянске (1697–98, восстановлена в 1980-е гг.), Спасский собор (1704–1707; не сохр.) Спасского Малоюнгинского мужского мон. в устье р. Малая Юнга (основан в 1625, упразднён в 1764), церкви – в честь Владимирской иконы Божией Матери в с. Владимирское (1713, колокольня 1835), 2-этажная 1-главая бесстолпная ц. Святых жён-мироносиц (освящена ок. 1719) с высокой 5-ярусной шатровой колокольней Мироносицкого мон. в Ежове, Троицкая (1733) и Богоявленская (1734; разрушена в 1930-е гг.) в Козьмодемьянске, Троицкая (1736, реконструирована в 1995–2000-е гг.) быв. Троицкого женского мон. (упразднён в 1764) в Йошкар-Оле. В 1750-е гг. в Йошкар-Оле возведены храмы типа «восьмерик на четверике»: Входоиерусалимская (1754, взорвана в 1930-е гг.) и Вознесенская (1756) церкви, Воскресенский собор (1759, снесён в 1961). В 18 в. также построены: братский корпус Мироносицкого мон. в Ежове, церкви – Успенская в Козьмодемьянске (взорвана в 1930-е гг.), Спасская в с. Цибикнур – первая каменная в сёлах Луговой стороны (1765, взорвана в 1958), дерев. Святых Петра и Павла в пос. гор. типа Мари-Турек (1766; не сохр.); дом И. А. Пчелина с элементами барокко (2-я пол. 18 в.) и кладбищенская церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери (1774, восстановлена в 1990-е гг.) в Йошкар-Оле; Покровская ц. с шатровой колокольней в с. Кокшайск (1793), жилые палаты в Козьмодемьянске (1790).

В 1810–50-е гг. на территории республики построено ок. 30 церквей, многие из которых – в стиле позднего классицизма: Рождества Богородицы в с. Семёновка (ныне в черте г. Йошкар-Ола; 1818, имеются др.-рус. черты), Богоявленская в с. Морки (1819), Рождества Христова в с. Еласы (1823), в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Нурма (1825), в честь Тихвинской иконы Божией Матери в Козьмодемьянске (1827), Рождества Христова в с. Арино (1828), Св. Иоанна Предтечи в быв. с. Коротни (1828), Рождества Христова в с. Пайгусово (1829), Троицкая ц. в с. Мамсинер (1846–48) и др. Некоторые сохраняют архаичный тип «восьмерик на четверике» (ц. Рождества Христова в с. Арда, 1816–26; Вознесенская ц. в с. Новый Торъял, 1819; ц. Рождества Богородицы в с. Сумки, 1822–24; Покровская ц. в с. Упша, 1823). Стиль барокко, не сыгравший значит. роли в развитии зодчества на территории республики, проявился в деталях некоторых церквей (ц. Воздвижения Креста Господня в с. Кукнур, 1816). Богоявленская ц. в с. Масканур (1851–59) с центр. ротондой дополнена малым барабаном и 4 шатровыми главами. В стиле классицизма возведены некоторые городские особняки (дом купца М. М. Таланцева в Йошкар-Оле, 1835–36).

Второй период активного церковного зодчества связан с развитием преим. русско-византийского стиля (Сретенская ц. в с. Азаново, 1861; Троицкая ц. в с. Илеть, 1866–87; 5-главый собор в честь Смоленской иконы Божией Матери в Козьмодемьянске, 1872; Троицкая ц. в с. Емелево, 1876) и русского стиля (церкви: Архангела Михаила в пос. гор. типа Юрино, 1869–89; Святых Петра и Павла в с. Кузнецово, 1876; Свт. Николая в с. Косолапово, 1880–82; Покровская ц. в с. Марисола, 1880–88, в духе построек А. М. Горностаева; Троицкая ц. в с. Троицкий Посад, 1883–90-е гг.; Сретенская в с. Кучка, 1884–99; Святых Флора и Лавра в с. Табашино, 1898, и др.). Иногда продолжали использовать тип «восьмерик на четверике» (ц. Святых Космы и Дамиана в с. Орша, 1871–87), а также формы классицизма (Вознесенская ц. в с. Шулка, 1871; сев. и юж. фасады ц. Свт. Николая в русско-византийском стиле в с. Нежнур, 1870–73). Распространение русского стиля благоприятствовало возврату к формам дерев. зодчества. В Луговой стороне сохранились дерев. церкви, часто с богатой резьбой (Покровская в с. Кумья, 1866; Свт. Гурия Казанского в с. Петъял, 1896; в честь Владимирской иконы Божией Матери в с. Актаюж, 1900; Св. пророка Илии в с. Килемары, 1905; Покровские церкви в с. Эмеково, 1914, и в с. Чкарино, 1915).

Активно отстраивались монастыри (все подверглись разрушению после закрытия в 1920-е гг.): Михаило-Архангельский Черемисский мужской на правом берегу Суры (с 1868; 5-главый Благовещенский собор в неовизантийском стиле, 1882–91, ц. Архангела Михаила, 1904, оба – не сохр.), Козьмодемьянский Свято-Троицкий Черемисский женский (с 1887; 5-главый Троицкий собор, 1884–1891, не сохр.), Вершино-Сумский Введенский Черемисский женский близ с. Пернянгаш (с 1898; дерев. 1-главая Введенская ц. 1850-х гг., собор в честь Иверской иконы Божией Матери, заложен в 1900, оба – не сохр.), Куженерский Свято-Никольский женский в с. Куженер (с 1910; Преображенский собор, 1904–09, арх. И. А. Чарушин, разобран в 1956, и др.), Александро-Невский Чувашский мужской близ Козьмодемьянска (с 1902).

В пос. гор. типа Юрино сохранился усадебно-парковый ансамбль Шереметевых с замком с элементами неоготики, неороманского стиля, английского и русского стилей (1874–85, рус. и иностр. архитекторы – Я. Мамонтов, Р. К. Мюллер, А. Штерн, А. А. Парланд, А. В. Корш), с использованием разл. дорогостоящих материалов (мрамор из Зап. Европы, мозаичные гранитные полы итал. мастера Е. Кристофоли, и др.); окружён крепостной стеной (с 1882) с Зап. воротами; перестраивался в 1905–14 (арх. П. П. Малиновский). Также сохранились особняки 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. в Козьмодемьянске, Йошкар-Оле, пос. Юрино и др.; мечети в деревнях Алашайка (1829), Кульбаш (1888), Алмаметьево (1905); мельницы в деревнях Орехово (19 в.), Петрово (нач. 20 в.).

В сов. время продолжалось строительство городов по генпланам (первые утверждены ещё в 19 в.). В 1920-е гг. возведены дерев. театр в Йошкар-Оле (1926, арх. П. Гвоздецкий), мечеть в дер. Пижмарь (1926). С сер. 1930-х гг. сооружаются монументальные здания в Йошкар-Оле (Дом Советов в стиле конструктивизма, 1937, арх. А. З. Гринберг, инж. П. С. Шорин; Республиканская б-ка, 1938; управление МВД, 1939; ресторан «Онар», 1957; Нац. театр драмы им. М. Шкетана, 1960, арх. М. Ф. Ни, инж. П. А. Самсонов, и др. постройки в стиле неоклассицизма); новые ансамбли зданий и площадей возникли в 1970–80-е гг. в Йошкар-Оле, Волжске, Козьмодемьянске.

С кон. 1980-х гг. реконструируются старые и возводятся новые храмы (Свято-Никольский собор, 1991–93, и церкви – в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 1997, в Волжске; в честь Державной иконы Божией Матери в пос. гор. типа Медведево, 1995–2003; Успенская в неовизантийском стиле в Йошкар-Оле, 2006; Рождества Иоанна Предтечи в с. Шелангер, 2009, и др.). Восстановлен Мироносицкий мон. в с. Ежово (закрыт в 1924; с 1994 – женский), с 1997 отстроена Богородице-Сергиева пустынь на р. Рутка в Килемарском р-не (открыта в 1999). Построена Соборная мечеть (кон. 1990-х гг.) и Нац. худож. галерея (2007) в Йошкар-Оле.

Основы проф. иск-ва М. Э. были заложены в 1920-х гг. рус. художниками В. К. Тимофеевым и П. А. Радимовым, марийцами Е. Д. Атлашкиной, А. В. Григорьевым, К. Ф. Егоровым. Были созданы ГСХМ в Козьмодемьянске (1920–1923), филиал АХРР в Йошкар-Оле (с 1926), в 1940 – т-во «Марий художник». В годы Вел. Отеч. войны над тематич. картинами работали Б. И. Осипов и И. М. Пландин. В послевоенный период развитие изобразит. иск-ва было связано с именами скульпторов В. М. Козьмина, Ф. П. Шабердина, живописцев П. Т. Горбунцова, А. П. Зарубина, П. С. Кулагина, И. И. Мамаева, А. С. Пушкова. С 1960–70-х гг. интенсивно работают живописцы Ю. С. Белков, А. И. Бутов, Н. П. Карпов, З. Ф. Лаврентьев, С. Ф. Подмарёв, Б. С. Пушков, Н. В. Токтаулов, скульпторы О. А. Дедов, В. М. Карпеев, А. А. Ширнин, сценограф А. А. Бровцын, графики Л. Л. Аказеев, А. С. Бакулевский, В. В. Вязников, И. А. Михайлин, А. Г. Орлов, А. В. Фомин, Р. Е. Янгильдин, мастер нац. вышивки Л. А. Орлова. С 1980-х гг. в живописи развивается направление этнофутуризма (В. Боголюбов, С. Евдокимов, И. В. Ефимов, А. Иванов, Ю. Таныгин, И. М. Ямбердов), работает художник С. С. Алдушкин.

В декоративно-прикладном иск-ве издавна распространены резьба по дереву, украшавшая утварь, узорное ткачество, берестяные поделки, вышивка.

Музыка

Основа муз. культуры – фольклор марийцев, русских, татар, чувашей и др. народов. Первые записи мар. нар. песен сделаны в 19 в., большое количество образцов записали и расшифровали В. М. Васильев (подготовленные им сб-ки вышли в 1919, 1923, 1937), Я. А. Эшпай, К. А. Смирнов, О. М. Герасимов и др. Традиции нар. музыки поддерживают Республиканский центр нар. творчества (1946, на его базе работают ансамбли – фольклорно-этнографич. «Марий памаш», песни и танца восточных мари «Эрвел марий», песни и танца горных мари «Пеледыш»), республиканские центры мар. (1999, при нём – фольклорный коллектив «Чон оныр»), рус., тат. культур; многочисл. нар. коллективы.

Среди основоположников мар. композиторской музыки – И. С. Палантай (Ключников), утвердивший многоголосие в мар. хоровом пении, автор мн. песен и хоров, обработок нар. песен, организатор Образцового нар. хора при педагогич. уч-ще в Краснококшайске (1923). Наряду с ним нац. муз. культуру развивали композиторы Я. А. Эшпай (также первый в республике музыковед) и А. И. Искандаров, получившие образование в Моск. конс. Последний был создателем и руководителем мн. хоровых коллективов, сочинял музыку и делал обработки для хора. В разных жанрах работали композиторы Н. А. Сидушкин, Л. Н. Сахаров. В 1937 в Йошкар-Оле основано Муз. уч-ще, в 1933 А. И. Искандаров организовал Хоровую капеллу (в 1939 вошла в состав Гос. ансамбля песни и танца «Марий Эл»). При Гос. филармонии некоторое время работал ансамбль гусляров.

В 1940 организован Союз композиторов. В 1940-е гг. работал К. А. Смирнов, автор первой нац. симфонии (1946) и др. крупных симфонич. произведений. Первую нац. оперу написал Э. Н. Сапаев («Акпатыр», по одноим. историч. драме С. Г. Чавайна; 1963, Йошкар-Ола), первый балет – А. Б. Луппов («Лесная легенда», 1971, Йошкар-Ола). Среди композиторов: И. Н. Молотов (опера «Элнет», по одноим. роману С. Г. Чавайна; 1970, Йошкар-Ола), В. П. Куприянов, В. П. Данилов, В. М. Алексеев, В. Д. Кульшетов, С. Н. Маков, А. К. Яшмолкин, А. В. Незнакин, Ю. С. Евдокимов, В. А. Захаров, Э. А. Архипова (историч. опера «Алдиар», 2001, Йошкар-Ола). Мар. фольклор претворён в творчестве мн. композиторов, наиболее оригинально – в ряде симфонич. произведений А. Я. Эшпая («Песни горных и луговых мари» для оркестра, 1983, и мн. др.). Среди исполнителей: дирижёры – А. И. Искандаров, Н. А. Сидушкин, Б. А. Резников, Л. Л. Тайгильдин, Г. Ф. Таныгин; певцы – Л. К. Краснов, В. Е. Смирнова, М. А. Мыльникова, Л. Ф. Ковалёва, А. А. Венедиктов, В. А. Воронцов; исполнители на традиц. мар. инструментах – П. С. Тойдемар, А. Р. Сидушкина.

При Марийском театре оперы и балета (1994, основан в 1968 как Муз.-драматич. театр) существует Симфонический оркестр; с 1995 на сцене этого театра ежегодно проходит фестиваль «Зимние вечера». В Йошкар-Оле также функционируют: Гос. филармония им. Я. А. Эшпая (открыта в 1939; проводит ежегодный фестиваль искусств «Марийская осень»), Гос. хоровая капелла им. А. И. Искандарова, оркестр нар. инструментов «Марий кундем» и др. Функционирует Мар. республиканский колледж культуры и искусств им. И. С. Палантая (1947; совр. назв. и статус с 2005). Проводятся республиканский фестиваль-конкурс рус. романса «Белая акация» (с 2001, Йошкар-Ола), Междунар. фестиваль популярной музыки им. А. Баранова «Мамакабо» (основан в 2004 в Волжске), республиканский певческий праздник «Пеледыш айо» («Праздник цветов»; с 2002, дер. Сиухино Горномарийского р-на) и др. праздники и фестивали.

Театр

Первая известная постановка пьесы на мар. яз. – спектакль самодеят. сельского кружка «Суд» М. С. Герасимова (1910). В 1919 в Краснококшайске (ныне Йошкар-Ола) возник первый проф. мар. коллектив – Первый сов. передвижной театр народа мари (с 1929 Марийский гос. театр, с 1948 имени М. Шкетана, с 1992 Мар. нац. театр драмы им. М. Шкетана), открывшийся спектаклем «Из-за закона» Т. Осыпа. Среди мар. драматургов – С. Г. Чавайн, М. Шкетан, И. Т. Беляев (Йыван Ошламучаш), А. Д. Белков (Арпик). В 1936 в Гос. театр пришёл первый мар. проф. режиссёр А. И. Маюк-Егоров (значит. явлением худож. жизни стал спектакль «Салика» С. Н. Николаева, 1938). С сер. 20 в. коллектив театра несколько раз пополнялся выпускниками мар. студий Ленингр. театрального ин-та, ГИТИСа и Моск. театрального уч-ща им. М. С. Щепкина. На базе театра с 2000 проводится Междунар. фестиваль театров финно-угорских народов «Майатул». С 1919 при театре существовала рус. труппа, которая в 1937 стала самостоят. коллективом (ныне Рус. театр драмы, с 1994 им. Г. Константинова, с 1996 академич.). С 1991 как филиал Нац. театра работает ТЮЗ. С 1942 в Йошкар-Оле работает кукольная труппа (ныне Республиканский театр кукол), разъезжавшая со спектаклями по районам республики, а в 1989 получившая новое здание. Представления идут на рус. и мар. языках. Значит. вклад в развитие мар. театра внесли режиссёры Н. И. Календер, Н. Д. Станиславский, Г. К. Крыжицкий, Г. И. Иоселиани, А. Б. Велижев, Е. Г. Амантов, И. С. Бабенко; актёры Т. Г. Григорьев, Г. М. Пушкин, А. Г. Страусова, В. Д. Бурлаков, О. Е. Кузьминых, А. Т. Тихонова, Г. В. Константинов, Н. А. Константинова, М. Е. Медикова и др.