КАЛМЫ́КИЯ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

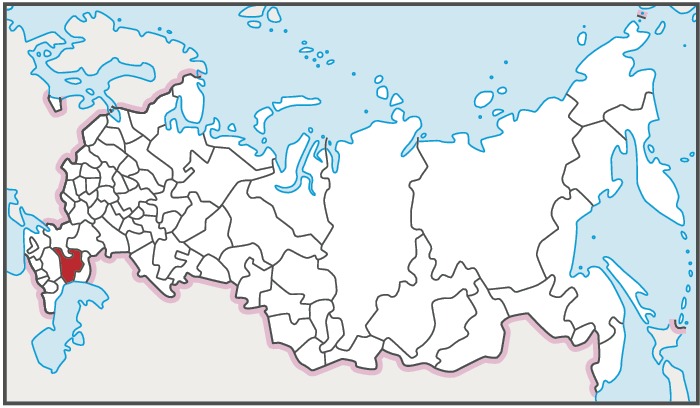

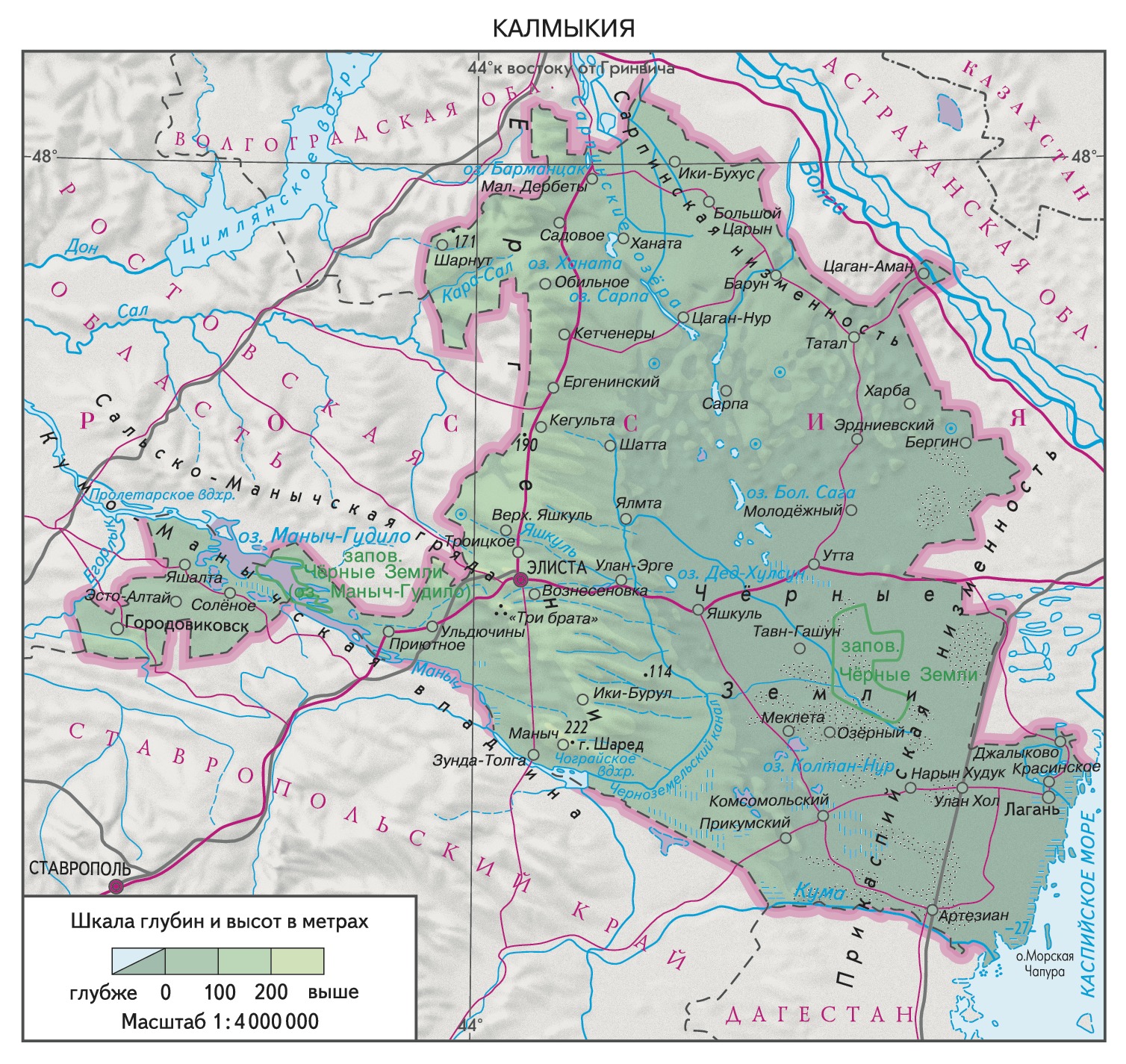

КАЛМЫ́КИЯ (Республика Калмыкия), субъект Рос. Федерации. Расположена на юге Европ. части России. На юго-востоке омывается Каспийским морем. Входит в Южный федеральный округ. Пл. 74,7 тыс. км2. Нас. 287,2 тыс. чел. (2007; 185,0 тыс. чел. в 1959, 322,6 тыс. чел. в 1989). Столица – Элиста. Адм.-терр. деление: 13 районов, 3 города.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти определяется Конституцией РФ и Степным уложением (Конституцией) Республики Калмыкия (1994). Гос. власть осуществляют Глава республики, Нар. хурал (парламент), правительство, иные органы в соответствии со Степным уложением.

Глава республики – высшее должностное лицо, наделяемое полномочиями Нар. хуралом по представлению Президента РФ. Главой Республики Калмыкия может быть гражданин РФ, достигший 30 лет. Глава республики, являясь главой исполнит. власти К., входящей в единую систему исполнит. власти РФ, определяет структуру исполнит. органов гос. власти в республике. В случае невозможности исполнения Главой республики своих обязанностей, их исполняет председатель правительства.

Высший законодат. (представит.) орган – Нар. хурал. Состоит из 27 депутатов, избираемых на 5 лет на основе всеобщего равного и прямого избират. права при тайном голосовании.

Правительство – высший исполнит. орган гос. власти. Формируется Главой республики и ему подотчётно. В состав правительства входят председатель, заместители председателя, министры, руководители др. органов исполнит. власти.

Природа

Рельеф. К. расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины. Берега Каспийского м. низкие песчаные, изрезанные мелкими заливами. Рельеф равнинный с общим подъёмом территории с востока на запад от Прикаспийской низменности (–27 м, 2006) до 222 м (гора Шаред – высшая точка К.) на возвышенности Ергени. Для Сарпинской низменности типичны соляные купола, суффозионные западины, ложбины и лиманные понижения. Для Чёрных Земель характерен бугристый и бугристо-грядовый рельеф с массивами развеваемых песков, котловинами выдувания, бэровскими буграми. Вост. крутой склон возвышенности Ергени расчленён глубокими балками и долинами небольших рек, зап. склон пологий. На юге возвышенность граничит с субширотной Сальско-Манычской грядой. Вдоль юго-зап. границы протягивается Кумо-Манычская впадина, представляющая собой озёрно-морскую равнину с цепочками соляных озёр.

Геологическое строение и полезные ископаемые. Сев. часть территории К. принадлежит Прикаспийской синеклизе древней Восточно-Европейской платформы, южная – палеозойской складчатой зоне кряжа Карпинского(Донецко-Каспийской), перекрытой чехлом осадков. Глубина залегания поверхности фундамента Восточно-Европейской платформы 10–12 км; складчатых образований Донецко-Каспийской зоны – 1–4км. Осадочный чехол мезокайнозойского возраста общий для платформы и складчатого обрамления. В нижней части чехла Прикаспийской синеклизы присутствуют толщи палеозоя. На Прикаспийской низменности залегают морские и аллювиально-морские отложения, накопленные во время четвертичных трансгрессий Каспийского м. (шоколадные глины, пески, супеси). На Сарпинской низменности проявлена соляная тектоника. На Чёрных Землях распространены эоловые отложения. Возвышенность Ергени сложена морскими глинами, песчаниками, континентальными кварцево-слюдистыми песками, перекрытыми элювиально-делювиальными лёссовидными суглинками. Кумо-Манычская впадина, которая в плейстоцене представляла собой пролив между Каспийским и Чёрным морями, заполнена морскими и озёрными отложениями.

В К. многочисленны мелкие по извлекаемым запасам месторождения углеводородного сырья, входящие в Прикаспийскую (на севере) и Северо-Кавказско-Мангышлакскую нефтегазоносные провинции. Среди них: нефтяные месторождения – Курганское, Каспийское; газовые – Ики-Бурульское, Цубукское; нефтегазовые – Олейниковское, Тенгутинское; нефтегазоконденсатные – Екатерининское, Восточно-Камышанское. Также имеются месторождения поваренной соли (связаны с соляными куполами и соляными озёрами), кирпичных и керамзитовых глин, строительных песков, песчаников, известняков. Выявлены залежи бишофита (на севере), титан-циркониевые россыпи (на юге), уран-редкоземельно-фосфатных руд (на западе). Месторождения питьевых и технич. подземных вод.

Климат. Для К. характерен умеренный континентальный климат. Степень континентальности возрастает с запада на восток. Лето жаркое и очень сухое, зима малоснежная, иногда с сильными морозами. Ср. темп-ры июля 23,5–25,5 °C, максимальные 40–44 °C. Ср. темп-ры января от –11 °C на севере до –5 °C на юге и юго-западе, минимальные до –37 °C. К. – самый засушливый регион России. Количество осадков уменьшается с запада на восток от 340–400 мм до 180–210 мм в год. Осадки выпадают неравномерно по сезонам и по годам; до 75% осадков приходится на тёплый период. Высота снежного покрова от 10–15 см на севере до 0–5 см на юго-востоке. Зимой часты оттепели (до 50 дней), часто сопровождаемые гололёдом (до 14 дней), наносящим значит. ущерб с. х-ву. Типичны засухи и суховеи (летом до 120 дней с суховеями), а также пыльные бури (до 12–15 за год).

Внутренние воды. К. бедна поверхностными водами. На востоке речная сеть практически не развита; в зап. части она представлена короткими пересыхающими водотоками, стекающими с возвышенности Ергени. В сев.-вост. части протекает Волга (12 км в пределах республики), на юге – низовья р. Кума. Питание рек преим. снеговое; характерны малый объём среднегодового стока и непродолжительное половодье. Мн. реки после весеннего половодья пересыхают. Некоторые реки (Яшкуль, Кара-Сал и др.) имеют подземное питание. Для Кумы типичны высокие весенние паводки, повышенная мутность. На мн. реках и балках созданы плотины.

Много озёр, особенно в Сарпинской ложбине и Кумо-Манычской впадине. Озёра преим. остаточные, лиманные (Барманцак, Ханата, Сарпа, Дед-Хулсун и др.). Крупнейшее озеро – Маныч-Гудило (частично в пределах К.). Много солёных и горько-солёных пересыхающих озёр. Для нужд коммунально-бытового водоснабжения созданы 283 пруда и водохранилища общим объёмом 50 млн. м3, в т. ч. Чограйское и Красинское. Построена сеть оросит. систем (Черноземельский канал и др.).

Почвы, растительный и животный мир. К. расположена в пределах зон степей, полупустынь и пустынь. Степи (преим. распаханы) занимают небольшие площади на юго-западе и представлены типчаково-ковыльно-разнотравной растительностью на карбонатных чернозёмах разной степени выщелоченности и мощности. По склонам балок встречаются заросли кустарников (вишня, спирея, тёрн и др.). Почвенно-растительный покров полупустынь отличается комплексностью, связанной с микрорельефом и составом почвообразующих пород. Характерны типчаково-ковыльные, типчаково-ромашниковые,полынно-прутняковые ассоциации на светлокаштановых почвах, по понижениям – типчаково-ковыльно-разнотравные сообщества на лугово-каштановых почвах, прутняково-камфоросмово-чернополынные, чернополынные ассоциации на солонцах. В пределах возвышенности Ергени полупустынные сообщества (белая и таврическая полыни, ковыли Лессинга и сарептский, типчак, житняк) на светло-каштановых солонцеватых почвах сочетаются с пустынными полукустарничками (чёрная полынь, прутняк, ромашник) на солонцах. По балкам встречаются вяз, клён татарский, боярышник и др. На крайнем востоке развиты пустыни, часто вторичные. Преобладают злаково-полынно-прутняковые ассоциации на бурых почвах в комплексе с солончаками и песчаными массивами. Солончаки и такыры часто лишены растительности; на песчаных почвах формируются псаммофиты (полынь песчаная, колосняк гигантский, песчанка тимьянолистная). Интразональная растительность представлена болотными, луговыми, солончаковыми комплексами.

Во флоре К. насчитывается более 900 видов с незначит. количеством эндемиков. Ок. 100 видов лекарственных растений (солодка голая, алтей лекарственный, донник лекарственный и др.). Из дикорастущей флоры в Красную книгу РСФСР внесены 16 видов растений, св. 113 видов отнесены к редким и исчезающим. Лесистость 0,2% (преим. защитные лесополосы).

В составе фауны ок. 60 видов млекопитающих, наиболее широко представлены грызуны (слепушонка, песчанки, тарбаганчик, большой и малый тушканчики, малый суслик – переносчик чумы). Из хищных встречаются лисица, степной хорь, корсак, седой степной волк. Из морских млекопитающих охраняется каспийский тюлень. В К. сохранились самые крупные в Европе стада сайгака (в разные годы от 50–55 до 130–140 тыс. голов), сильно истреблённого в 20 в. Св. 1500 видов гнездящихся птиц, из них 23 вида внесены в Красную книгу РФ (журавль-красавка, степной орёл, орлан-белохвост). Кумо-Манычская впадина и Сарпинские озёра – одни из крупнейших в Евразии районов отдыха мигрирующих гусеобразных (краснозобой казарки, белолобого и серого гуся); единственные в Европе озёрные колонии розового и кудрявого пеликанов. В водоёмах К. обитают 13 видов полупроходных и речных рыб (карась, судак, сазан, лещ, осетровые); акклиматизированы белый амур, толстолобик, дальневосточная кета и горбуша.

Состояние и охрана окружающей среды. В результате интенсивной антропогенной нагрузки, в т. ч. бессистемного выпаса скота, распашки песчаных почв, происходит опустынивание земель, отмечается деградация почв и растительности, активизация процессов эрозии и дефляции, вторичного засоления почв. Особенно острая экологич. ситуация сложилась в пределах Чёрных Земель, где с 1970-х гг. отмечаются наиболее интенсивные процессы опустынивания; за последние 30 лет полностью или частично занесены песком 24 населённых пункта. Несмотря на снижение нагрузки на пастбища до 50% и проведение лесомелиоративных работ по закреплению песков, процесс деградации почвенно-растительного покрова Чёрных Земель продолжается.

В последние десятилетия в связи с подъёмом уровня Каспийского м. происходит обширное подтопление земель, затронувшее с.-х. угодья (в 1978–99 затоплено и выведено из оборота 150 тыс. га), пром. предприятия, очистные сооружения, каналы, линии связи, склады ядохимикатов и т. д.; разрушены и находятся в аварийном состоянии многие жилые здания г. Лагань и др. населённых пунктов. Происходит загрязнение поверхностных и грунтовых вод нефтяными и полиароматич. углеводородами, пестицидами, тяжёлыми металлами, фенолами. Подтопление разрабатываемого Каспийского нефтегазоносного месторождения приводит к загрязнению прибрежной части акватории Каспийского м. Остро стоит проблема питьевого водоснабжения в связи с ухудшением качества вод.

Охраняемые природные территории занимают ок. 15% площади республики. Гос. природный заповедник Чёрные Земли с 1993 имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО, его орнитологич. филиал – оз. Маныч-Гудило отнесён к водно-болотным угодьям междунар. значения. В К. созданы 2 природных парка (Республика Калмыкия, Бамб-Цецг), 13 зоологич. заказников (в т. ч. федеральные Меклетинский, Сарпинский, Харбинский для охраны сайгака и видов птиц, внесённых в Красную книгу РФ), 23 памятника природы (оз. Бахлур, группа родников Киитн-Булг, курган Кермен-Толга, Тамариксовая роща и др.).

Население

Большинство населения (53,3%) – калмыки; русские составляют 33,6%, дагестанские народы – 3,8% (в т. ч. даргинцы 2,5%, аварцы 0,8%, лезгины 0,2%, рутульцы 0,2%, андийцы 0,1%). Среди остальных – чеченцы (2%), казахи (1,7%), турки (1,1%), украинцы (0,9%), немцы (0,6%), татары (0,4%), корейцы (0,4%), азербайджанцы (0,3%), армяне (0,3%), белорусы (0,3%), грузины, кумыки, курды, молдаване, осетины, узбеки, цыгане, чуваши.

Характерен невысокий естеств. прирост населения: рождаемость (13,3 на 1000 жит., 2006) превышает смертность (11,1 на 1000 жит.); младенческая смертность 14,2 на 1000 живорождённых. Доля женщин 52,4%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 21,4%, старше трудоспособного возраста 14,5%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 67,5 года (мужчины – 61,7, женщины – 73,7 года). С нач. 1990-х гг. наблюдается миграц. отток населения (его пик пришёлся на 2001 – 326 чел. на 10 тыс. жит.), в 2006 составил 73 чел. на 10 тыс. жит. Ср. плотность населения невысокая (3,8 чел./км2); св. 1/3 нас. К. сконцентрирована в районе Элисты; наименее плотно заселена центр. полупустынная часть республики. Доля гор. нас. 44,2% (2007; 21,1% в 1959; 45,6% в 1989). Города (тыс. чел., 2007): Элиста (102,7; св. 80% гор. населения К.), Лагань (14,3), Городовиковск (10,0).

Религия

Большинство верующих исповедует буддизм. В сов. время официально действовавших общин не было, первая религ. организация зарегистрирована в 1988; действуют 34 буддистские организации (1.1.2008). С 1995 в Элисте существует филиал междунар. буддистского ин-та Кармапы. Наиболее крупным буддистским центром является Центр. хурул «Гед ен Шеддуп Чойкорлинг» в Элисте (основан в 1996). В К. – 18 православных приходов Элистинской и Калмыцкой епархии (учреждена 7.10.1995) Рус. православной церкви, 6 мусульм. общин, 3 общины Римско-католич. церкви. Кроме того, имеются 13 протестантских организаций, принадлежащих к разл. деноминациям, по одной организации свидетелей Иеговы и последователей веры Бахаи.

Исторический очерк

Наиболее древние памятники человеческой деятельности на территории К. относятся к мезолиту (местонахождения и стоянки с развеянным культурным слоем). Отсутствие памятников палеолита объясняют тем, что в плейстоцене здесь существовал сток Каспийских вод в бассейн Чёрного м. по Манычскому прол. В раннем голоцене осн. часть Прикаспийской низменности всё ещё была покрыта водами Каспийского м. Неолит представлен стоянками и поселениями (из них изучалось двуслойное поселение Джангар, 2-я пол. 6-го – 5-е тыс. до н. э.). В отношении культурной принадлежности и хронологии единичных энеолитич. погребений не сложилось единого мнения; есть памятники майкопской культуры.

Бронзовый век представлен многочисл. курганами с погребениями ямной культуры, северокавказской культуры, восточноманычской катакомбной культуры, срубной культуры, а также памятниками т. н. позднего и посткатакомбного пласта, культурно-хронологич. определение которых находится в процессе исследования. Немногочисленные погребения относятся к периоду перехода от бронзового к раннему железному веку. Железный век представлен савроматской археологической культурой, сарматскими археологическими культурами [в т. ч. сарматское погребение из Яшкуля с золотым уздечным набором и позолоченными серебряными фаларами (рис. 2, слева)].

В эпоху Великого переселения народов степи Прикаспийской низменности контролировали гунны и др. объединения кочевников, эти земли входили в состав I Тюркского каганата, затем – Хазарского каганата, объединений печенегов, а также половцев (с которыми связаны известные на территории совр. К. изваяния – каменные бабы). Со 2-й пол. 1230-х гг., наряду с половецкими, появились погребения, оставленные монголами и др. пришедшими с ними из Азии народами, есть комплексы со смешанными чертами; с 13 в. все эти народы входили в Золотую Орду. После её распада правобережье Нижнего Поволжья вошло в Астраханское ханство, а междуречье Дона и Волги – в Большую Ногайскую Орду, в сер. 16 в. в результате Астраханских походов все эти территории были присоединены к Рус. гос-ву.

В 1630-е гг. в Поволжье, на землях вдоль рек Яик (ныне Урал), Дон, Терек, впервые появились калмыки. В 1630–1650-е гг. сформировалось Калмыцкое ханство, 19(30).10.1771 указом имп. Екатерины II оно было упразднено, а территория междуречья Дона и Волги на правах автономной адм. единицы под назв. Калмыцкая степь включена в состав Астраханской губернии (в 1785–96 входила в Кавказское наместничество). Во 2-й пол. 19 в. Калмыцкая степь делилась на улусы Малодербетовский, Манычский, Александровский (Хошеутовский), Багацохуровский, Икицохуровский, Харахусовский, Яндыко-Мочажный, Эркетеневский, а также Большедербетовский (в 1860 вошёл в состав Ставропольской губернии).

Калмыцкие улусы делились на аймаки во главе с наследственными владельцами (нойонами), подчинявшимися рос. администрации.

После Окт. революции 1917 часть калмыков вступила в Астраханское казачье войско, участвовала в Астраханском мятеже (янв. – февр. 1918), повстанцы в боях с отрядами Красной Армии потерпели поражение. Весной 1918 были образованы калм. органы сов. власти (О. И. Городовиков, А. М. Амурсанан и др.). Др. часть калмыков поддержала П. Н. Краснова и А. И. Деникина, чьи войска входили в состав Вооружённых сил Юга России. Летом – осенью 1919 б. ч. территории расселения калмыков оказалась под контролем белых войск, но к марту 1920 в результате наступления Красной Армии здесь была установлена сов. власть.

В июле 1920 на 1-м Общекалмыцком съезде советов было декларировано создание Автономной области калм. трудового народа в составе РСФСР. Это решение было утверждено постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 4.11.1920, по которому область была образована на территории Астраханской, Царицынской, Ставропольской губерний, а также Донской (небольшая часть Сальского округа) и Терской (Кумский аймак) областей. Адм. центр – г. Астрахань, с 1926 (фактически с 1928) – г. Элиста. Делилась на улусы: Багацохуровский, Манычский, Малодербетовский, Большедербетовский, Икицохуровский, Хашеутовский, Калмыцко-Базаринский, Яндыко-Мочажный и Эркетеновский, а также Ремонтненский уезд. В 1926 был повсеместно введён в употребление алфавит на основе кириллич. графики, старокалмыцкая письменность отменялась. В 1928–34 область находилась в составе Нижневолжского края, в 1934–35 – Сталинградского края. 20.10.1935 Автономная область калм. трудового народа преобразована в Калмыцкую АССР. Делилась на 13 улусов (районов): Долбанский, Лаганский, Приволжский, Улан-Хольский, Западный, Яшалтинский, Юстинский, Черноземельский, Троицкий, Приютненский, Сарпинский, Малодербетовский, Кетченеровский.

В 1930-е гг. в республике начались радикальные социально-экономич. и культурные реформы, связанные с окончательным переходом от кочевого образа жизни к оседлому, развитие отраслей пром-сти (рыбной, соляной, стройматериалов). В авг. 1942 – янв. 1943, во время Вел. Отеч. войны, значит. часть Калмыцкой АССР была оккупирована герм. войсками, освобождена в ходе контрнаступления Красной Армии под Сталинградом (см. в ст. Сталинградская битва 1942–43). Указом Президиума ВС СССР от 27.12.1943 Калмыцкая АССР была ликвидирована, её территория передана в состав образованной Астраханской обл. (8 районов), а также Ставропольского края, Сталинградской и Ростовской областей. Постановлением СНК СССР от 28.12.1943 калмыки (более 92 тыс. чел.) были депортированы в Алтайский и Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области. Автономия К. восстановлена указом Президиума ВС СССР от 9.1.1957, по которому была образована Калмыцкая АО в составе Ставропольского края, в июле 1958 она преобразована в Калмыцкую АССР; территория двух улусов (Долбанского и Приволжского) быв. Калмыцкой АССР осталась в составе Астраханской обл. В 1957–59 на территорию АССР возвратились св. 72,6 тыс. калмыков. В республике стали интенсивно развиваться с. х-во и пром-сть. В 1959–65 построены 22 предприятия, в т. ч. Каспийский машиностроит. завод, трикотажная, швейная фабрики и др. В 1970 в Элисте открыт аэропорт.

11.4.1993 впервые избран президент республики, 5.4.1994 принято Степное уложение (Конституция) и утверждено совр. название республики.

Хозяйство

К. входит в Поволжский экономич. р-н. Объём с.-х. продукции по стоимости в 2,1 раза (2006) превышает объём пром. продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды). К. занимает одно из первых мест в РФ по произ-ву шерсти (10% рос. произ-ва, 2006). Структура ВРП по видам экономич. деятельности (%, 2005): сельское и лесное хозяйство 26,7, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязат. социальное обеспечение 10,9, транспорт и связь 9,2, образование 9,0, здравоохранение и социальные услуги 8,5, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 7,5, строительство 6,9, добыча полезных ископаемых 6,5, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 5,8, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 4,4, обрабатывающие производства 2,0, др. отрасли 2,6. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %): частная 79,8, гос. и муниципальная 10,3, обществ. и религ. организаций (объединений) 3,9, прочие формы собственности 6,0.

Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%, 2006): сельское и лесное хозяйство 26,1, образование 13,4, здравоохранение и предоставление социальных услуг 9,6, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 9,3, транспорт и связь 7,4, предоставление пр. коммунальных, социальных и персональных услуг 5,3, обрабатывающие производства 4,3, операции с недвижимым имуществом 3,9, строительство 3,5, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 3,2, др. виды деятельности 14,0. Уровень безработицы 16,7%. Денежные доходы на душу населения 7,2 тыс. руб. в месяц (дек. 2007; 37% от среднего по РФ); ок. 60% нас. К. имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность. Объём пром. продукции 2,7 млрд. руб. (2006), из них 52,3% приходится на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 30,3% – на добычу полезных ископаемых [в т. ч. 99,9% – топливно-энергетические] и 17,4% – на обрабатывающие производства. В отраслевой структуре обрабатывающих производств ведущая роль принадлежит пищевой пром-сти – 44,5%, доля пром-сти стройматериалов – 17,6%, полиграфич. деятельности 15,4%, машиностроения 8,1%, химич. пром-сти 5,3%.

Добывают нефть и природный газ (202 тыс. т, 2006; Курганское и Каспийское нефтяные, Ики-Бурульское и Цубукское газовые и др. месторождения, в осн. мелкие и средние). Разработку ведут компании «Калмистерн» (нефтяная), «Калмгаз», «Калмтатгаз» и др.

Потребность К. в электроэнергии почти полностью покрывается за счёт внешних поставок (гл. обр. из Ростовской обл. и Ставропольского края). Передачу и распределение электроэнергии осуществляют компании «Калмэнерго»и «Калмэнергосбыт». Введена в эксплуатацию первая ветроэнергетич. установка (мощность 1 МВт) в рамках проекта строительства Калмыцкой ветроэлектростанции (общая мощность 22 МВт). Строится (2008) Элистинская парогазовая электростанция (мощность 320 МВт). Пром-сть строит. материалов базируется на собств. сырье (кирпичные и керамзитовые глины, известняк, строительные и силикатные пески). Действуют кирпичные заводы в Элисте, Лагани, Городовиковске (4,5 млн. условных кирпичей, 2006); фабрика первичной обработки шерсти «Элми» (Элиста; мощность 20 тыс. т шерсти в год; использует также сырьё из Астраханской, Волгоградской областей и Ставропольского края). Среди крупных предприятий пищевой пром-сти – Аршанский мясокомбинат, ликёро-водочный завод «Аква Плюс» (оба – в Элисте). Лов рыбы в Каспийском м. и внутр. водоёмах; действует рыбоперерабатывающий завод в г. Лагань. Машиностроительный завод «Звезда» (Элиста; выпуск различного электрооборудования). С кит. компанией «Golden Dragon» подписано соглашение о сборке микроавтобусов на базе «Каспийского машиностроительного завода» (г. Лагань).

Сельское хозяйство. Стоимость с.-х. продукции 5,8 млрд. руб. (2006), продукция животноводства более чем в 3 раза превышает продукцию растениеводства. С.-х. угодья составляют ок. 54% территории К. (из них пашня – 15%). Выращивают (табл. 1) зерновые (70,2% посевных площадей), технические (16,0%, в т. ч. подсолнечник) и кормовые (11,9%) культуры, а также картофель, овощи и бахчевые культуры (1,3%).

Преобладают крупное отгонно-пастбищное скотоводство, тонкорунное овцеводство (табл. 2, 3); в ряде районов развиты также коневодство и верблюдоводство.

Таблица 1. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | |

| Зерно | 862,2 | 287,2 | 215,7 | 343,8 | 359,5 |

| Семена подсолнечника | 22,9 | 24,3 | 20,5 | 26,0 | 25,7 |

| Картофель | 6,6 | 3,7 | 4,7 | 7,6 | 7,9 |

| Овощи | 21,4 | 11,0 | 12,3 | 16,0 | 17,3 |

Таблица 2. Поголовье скота, тыс. голов

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | |

| Крупный рогатый скот | 357,9 | 213,7 | 147,4 | 234,8 | 294,3 |

| Свиньи | 96,5 | 60,0 | 27,9 | 36,3 | 49,1 |

| Овцы и козы | 3150,6 | 1400,9 | 793,6 | 1635,2 | 2035,3 |

Таблица 3. Основные виды продукции животноводства, тыс. т

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | |

| Скот и птица на убой | 55,8 | 36,3 | 9,5 | 22,0 | 24,3 |

| Шерсть | 18,8 | 5,7 | 2,4 | 4,5 | 4,9 |

| Молоко | 112,7 | 77,2 | 47,9 | 79,3 | 96,9 |

Св. 90% с.-х. угодий относится к землям с.-х. организаций, в личном пользовании граждан 5%, крестьянские (фермерские) хозяйства занимают 2% с.-х. угодий. В с.-х. организациях производится св. 95% зерна, ок. 60% скота и птицы на убой, ок. 65% молока; в хозяйствах населения – ок. 90% картофеля, св. 80% овощей, 40,6% скота и птицы на убой, 35% молока.

Транспорт. Осн. вид транспорта – автомобильный. Длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием 3155 км (2006), в т. ч. автотрассы Элиста – Волгоград, Элиста – Астрахань, Элиста – Ставрополь, Элиста – Зунда-Толга – Арзгир – Минеральные Воды, а также автомобильные дороги в юго-вост. части К. Длина железных дорог 165 км: ветка Ставрополь – Элиста (на юго-западе К.) и участок ж.-д. магистрали Астрахань – Кизляр – Червлённая-Узловая (на юго-востоке К.). По территории К. проходит нефтепровод Тенгиз (Казахстан) – Новороссийск.

Образование. Учреждения науки и культуры

В системе образования К. функционируют (2005) 99 дошкольных учреждений (10,9 тыс. воспитанников), 211 дневных общеобразоват. учебных заведений (44,9 тыс. уч-ся), 33 учреждения дополнит. образования (23,3 тыс. детей), 12 учреждений начального проф. образования (3,7 тыс. уч-ся), 9 учреждений ср. проф. образования (5,9 тыс. уч-ся), 10 вузов (включая филиалы). Осн. вузы, науч. учреждения, библиотеки и музеи находятся в Элисте.

Здравоохранение

В К. действуют 13 центр. районных больниц, 18 гос. учреждений здравоохранения, 83 фельдшерско-акушерских пункта (2005); на 10 тыс. жит. приходится врачей 41,7, лиц ср. мед. персонала 122,6 (2006), больничных коек 136,2 (2004). Заболеваемость на 1 тыс. жит. составляет 486,6 случая; злокачеств. новообразованиями – 978,0, туберкулёзом – 129,7, ВИЧ-инфекцией – 1,8 случая на 100 тыс. жит. (2005). Осн. причины смерти – болезни сердечно-сосудистой системы (34,8%), злокачеств. новообразования (12,6%), травмы и отравления (17,4%).

Средства массовой информации

Республиканские ежедневные обществ.-политич. издания – газеты «Известия Калмыкии» (выходит с 1991, тираж 26 тыс. экз.), «Хальмг унн» [«Калмыцкая правда»; с 1920, основана как «Улан Хальмг» («Красная Калмыкия»), 11 тыс. экз., первая газета на калм. яз.], «Советская Калмыкия сегодня» (с 1920, основана как «Красный калмык»), «Время Калмыкии» (с 2000); деловые издания – «Экономика и жизнь – Калмыкия» (с 1996, 1 раз в неделю, 5 тыс. экз.), «Деловая Калмыкия» (с 1996, 1 раз в неделю, 3,5 тыс. экз.); гор. газеты – «Элистинские новости» (с 1990, 1 раз в неделю, 10 тыс. экз.), «Элистинская панорама» (2 раза в неделю, 2 тыс. экз.). Трансляцию теле- и радиопередач осуществляет ГТРК «Калмыкия».

Литература

Калм. лит-ра развивается на калм. и рус. языках. Восходит к ойратской (зап.-монг.) лит. традиции (см. в ст. Монголия), зарождение которой относится к сер. 17 в. (составление в 1648 «ясного письма» Зая-Пандитой). В 17 – нач. 20 вв. на «ясном письме» были записаны переводы буддийских сочинений («Бодхичарьяаватара», «Сутра Золотого блеска», «Панчаракша», «Субхашита» и др.), созданы произведения калм. авторов: историч. хроники («Сказание о дербен ойратах» Габан Шараба, 1739; анонимная «Краткая история калмыцких ханов», 18 в.; «Сказание о дербен ойратах» Батур-Убаши Тюменя, 1819), хождения («Сказание о хождении в Тибетскую страну» База-бакши, 1897; «Хождение в Тибет калмыцкого бакши» Пурдаш Джунгруева, 1898–1900, 1902–1903; «Рассказ калмыка о путешествии в Тибет» Овше Мучкиновича Норзунова, 1900), поучения («Услаждение слуха» Боован Бадмы, 1916).

В нач. 20 в. складывается новая лит-ра К. Первым её опытом был сб. стихов «Песни революции» (1920), включавший стихи зачинателя совр. калм. лит-ры Х. Б. Канукова и др. поэтов. В 1920–43 появились поэмы («Стальное сердце» А. И. Сусеева, 1929; «Красные орлы, богатыри» С. К. Каляева, 1931), рассказы («Степь» У. Д. Душана, 1922; «Волк» А. А. Бадмаева, 1928), повести («Советчик бедных, красный Манджи» Н. М. Манджиева, 1929), пьесы («Атаман Зоста» А. А. Бадмаева, 1927; «Крепкая хватка» Г. Д. Дорджинова, 1929). На рус. яз. написан первый автобиографич. «роман-хроника» «Мудрёшкин сын» А. М. Амур-Санана (1925). В 1930-е гг. в русле социалистич. реализма творили К. Э. Эрендженов, Б. Б. Басангов, Л. О. Инджиев, Ц. О. Леджинов, М. Б. Нармаев, Б. О. Джимбинов, Д. Н. Кугультинов; в 1934 образован СП Калмыкии.

Лит. процесс был прерван депортацией калмыков (1943). В кон. 1950-х гг. после восстановления автономии К. (1957) возобновилось издание газет, журналов на калм. яз. Были созданы поэмы на историч. и совр. темы: «Моабитский узник» (1958), «Бунт разума» (1965–71) Д. Н. Кугультинова; «Навстречу новой жизни» А. И. Сусеева (1963); «Тамара» С. К. Каляева (1963). Осн. место занял жанр романа («Маныч-река» М. Б. Нармаева, 1963; «Береги огонь» К. Э. Эрендженова, 1963–65; «Дочь Ольды» Л. О. Инджиева, 1963; «Реки начинаются с истоков» А. Б. Бадмаева, 1969; «Мужество» А. Г. Балакаева, 1972–73).

В кон. 20 в. появляются новые жанры: детектив, мелодрама, науч. фантастика. Авторы поднимают острые вопросы, связанные с депортацией калмыков, жизнью калм. диаспоры, восстановлением буддизма, нац. идентичностью: повести «Проклятые дни» Л. О. Инджиева (1989), «Высохшая слеза» Н. Я. Бурулова (1997); роман «Тринадцать лет, тринадцать дней» А. Г. Балакаева (1991); поэмы «Двери настежь, калмыки!» (1991), «Исход и Возвращение» (1997) Е. А. Буджалова.

Изобразительное искусство и архитектура

На территории К. сохранились многочисл. археологич. памятники (см. Исторический очерк). В захоронениях скифо-сарматского времени (с сер. 1-го тыс. до н. э.) встречаются глиняные модели двухколёсной повозки, наборы конской упряжи с украшениями в скифо-сибирском зверином стиле, массивные бронзовые бляшки.

Жилищем калмыков служила разборная войлочная юрта гер (ишкя гер), которая стала основой для формирования обществ. сооружений (ханские дворцы, помещения для собраний и пиров). Проникновение буддизма (ламаизма) вызвало строительство монастырей-хурулов, представлявших собой комплексы войлочных, деревянных, а с кон. 18 в. каменных и кирпичных зданий: гл. храма, молелен, жилых помещений, мастерских монахов-ремесленников. Гл. храм, увенчанный многоярусной башней, обычно имел высокий центр. неф, в котором помещалась статуя Будды или реформатора ламаизма Цзонкабы, и низкие полутёмные боковые нефы. Храм богато украшался резьбой, росписью, иконами, бронзовой скульптурой, художественно выполненной утварью. Под влиянием архитектуры рус. классицизма в храмах иногда применялись колоннады (хурул астраханских калмыков в Заволжье). Изобразит. иск-во в 18–19 вв. представлено опиравшимися на тибето-монг. традиции иконописью (выполненной преим. растит. водяными красками на бумаге, реже шёлке) и ксилографическим книго- и иконопечатанием (с подрисовкой заставок и деталей). Их стиль отличается тончайшей линией рисунка, мягкостью цветовой гаммы, умелым применением цветных фонов. Известны имена хурульских живописцев 19 в. (Монцаев, Шарлузунг, Бадмаев). При некоторых хурулах существовали спец. живописные школы. Проф. художники, калмыки по национальности, известны уже в 18–19 вв.: Ф. И. Калмык, получивший худож. образование в Карлсруэ и Риме, блестящий гравёр и рисовальщик; воспитанники петерб. АХ А. Е. Егоров, гравёр Н. Н. Аберда, живописец и гравёр Е. А. Егоров.

В 1920-х – нач. 1930-х гг. в Элисте возведены здания в духе конструктивизма (Дом Советов, арх. И. А. Голосов). Во 2-й пол. 1930-х гг. начал свою деятельность первый архитектор-калмык С. А. Хазыков. Во 2-й пол. 20 в. активно работали калм. архитекторы Д. Б. Пюрвеев, М. Б. Пюрвеев, рус. архитекторы В. М. Телегин, В. Я. Савельев, И. Н. Андриенко и др. В 1980-х гг. в Элисте строятся жилые микрорайоны. В 1990–2000-е гг. в столице возведены буддийский храм Сякюсн-Сюме (1996, архитекторы В. Васькин, П. Усунцынов), т. н. Сити-Чесс – место проведения соревнований по шахматам, деловых симпозиумов (1998, архитекторы С. Курнеев, Л. Амнинов, А. Босчаев), храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» (2005–2006, архитекторы Курнеев, Амнинов, В. Гиляндинов) и др.

Среди художников, выступивших в 1930-е гг., – живописец И. С. Нусхаев; работавший в области бытового жанра и портрета Л. Э. Очиров, первая художница-калмычка П. И. Емчигирова. Во 2-й пол. 20 в. работали живописцы Г. О. Рокчинский, К. М. Ольдаев, график Б. Ф. Данильченко, художник-монументалист В. С. Васькин, скульптор Н. А. Санджиев и др.

Музыка

Основа муз. культуры республики – традиции калмыков, русских, ряда др. народов. Проф. устная культура калмыков представлена творчеством джангарчи, в 1940 была проведена Олимпиада эпич. певцов в честь 500-летия эпоса «Джангар». В 1931 в Саратове поставлен первый спектакль с калм. нар. музыкой – «Улан cap» («Красный месяц»). В 1934 издан первый сборник калм. песен. Значит. роль в развитии муз. иск-ва К. принадлежала оркестру Калм. драматич. театра (организован в 1936). На основе калм. фольклора написаны произведения Ж. А. Батуева, В. А. Гайгеровой, M. О. Грачёва (кантата «На земле калмыцкой», 1962), А. Н. Мазаева, А. Э. Спадавеккиа, Б. Б. Ямпилова. Композитор и дирижёр Н. К. Рябченко – автор первой калм. оперы «Счастье» (1939, Элиста). П. О. Чонкушов – автор балетов «Живая вода» (1979), «Сар-Герел» (Элиста, 1999), оперы-балета «Джангар» (Улан-Удэ, 1991). Среди деятелей калм. муз. культуры: композиторы – Б. Борманджиев, А. Манджиев, Х. Сангинов, Б. Уджаев, А. Эрдниев, дирижёры – С. Г. Дорджин, В. Карпенко, А. Цебеков, певицы – В. Ильцаранова, У. Лиджиева, домбристы – Б. Очаев, Б. Эрдниев. С кон. 1980-х гг. возрождается культовая муз. традиция буддизма ваджраяны. В Элисте работают Гос. гастрольно-концертное учреждение «Калмконцерт», Нац. оркестр Калмыкии (1988), Гос. камерный оркестр калм. нар. инструментов, Гос. камерный хор. Среди многочисл. самодеятельных фольклорных ансамблей К. – «Джангар», «Баир», «Джиргал». С 2004 ежегодно проводится фестиваль «Музыкальная осень Калмыкии».

Театр

В 1926 в Астрахани была создана калм. драматич. школа, реорганизованная в 1930 в техникум искусств с актёрским, муз. и хореографич. отделениями. В 1936 на базе техникума в Элисте был организован Калмыцкий драматич. театр, который открылся пьесой «Борец-сирота» Х. Сян-Белгина. Вклад в становление театрального иск-ва К. внесли режиссёры В. А. Гольф (Гольдфельд), Л. Н. Александров, балетм. Е. М. Марголис. Среди первых нац. актёров – У. Б. Лиджиева, Н. У. Эрдженов, Э. И. Манджиев. В 1941 в состав театра вошли выпускники калм. студии ГИТИСа. В 1942 театр был закрыт и возобновил свою деятельность в 1958; в 1963 ему присвоено имя Б. Басангова. В 1959 в Ленингр. ин-те театра, музыки и кинематографии была организована калм. театральная студия. В К. также работают: театр танца «Ойраты» (1989, в 1997 при театре открыта школа нац. танца), Рус. театр драмы и комедии (1991), ТЮЗ «Джангар» (1994) – все в Элисте; ансамбль песни и танца «Тюльпан» (1937, с. Яшалта).