ДЕРБЕ́НТ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

ДЕРБЕ́НТ, самый юж. город России, на юго-востоке Дагестана, центр Дербентского р-на. Нас. 106,2 тыс. чел. (2006). Расположен на отрогах Табасаранских гор Большого Кавказа (образуют на побережье Каспийского м. Дербентский проход, или Каспийские ворота, – в древности важнейший удобный путь, связывавший Сев. Кавказ с Закавказьем и др. районами Азии), близ устья р. Самур. Ж.-д. станция. Через Д. проходит федеральная автотрасса «Кавказ».

Совр. название города появилось в иран. источниках в 6 в. (в ср.-век. араб. источниках назывался Баб аль-Абваб, тюркских – Темир-Капы, русских – Дербень, или Железные ворота). Геополитич. местоположение предопределило особое значение Д. в древности и Средневековье. С этим связано и особое значение материалов, полученных в ходе его археологич. изучения (с перерывами с 1926; культурный слой до 11 м).

Самое раннее поселение на территории Д. (в сев.-вост. части крепости Нарын-Кала) относится к 3-му тыс. до н. э. (круглые в плане турлучные постройки, среди находок – глиняные женские статуэтки и др.). Новое поселение на этом месте (пл. 4–5 га) возникло в нач. 1-го тыс. до н. э.; на рубеже 8–7 вв. до н. э. обнесено каменными стенами (предположительно в связи с походами скифов через Дербентский проход). В албано-сарматский период (3 в. до н. э. – 4 в. н. э.; в 1–4 вв. н. э. город входил в состав Кавказской Албании) построены более совершенные укрепления крепости с башнями. Поселение 7 в. до н. э. – 4 в. н. э. было застроено каменными и турлучными постройками (найдены раннескифские и сарматские наконечники стрел, обнаружены следы разрушения и пожара кон. 1 в. до н. э. или нач. 1 в. н. э.). О процветании города в 1–3 вв. н. э. свидетельствуют многокомнатные здания в крепости и постройки за её пределами, ближневосточные стеклянные изделия, привозная парфянская, закавказская и греч. керамика, женские фигурки из слоновой кости. В 252–253 перс. шах Шапур III из династии Сасанидов разрушил город. К югу от крепости изучен могильник (захоронения 10–8 вв. до н. э.; 2 в. до н. э. – 2 в. н. э. и раннемусульманского времени), среди находок – богатое мужское погребение с частью конского скелета, черепом собаки, 5 человеческими черепами и погребением женщины (1–2 вв.). У западной стены крепости обнаружен могильник 2–4 вв.

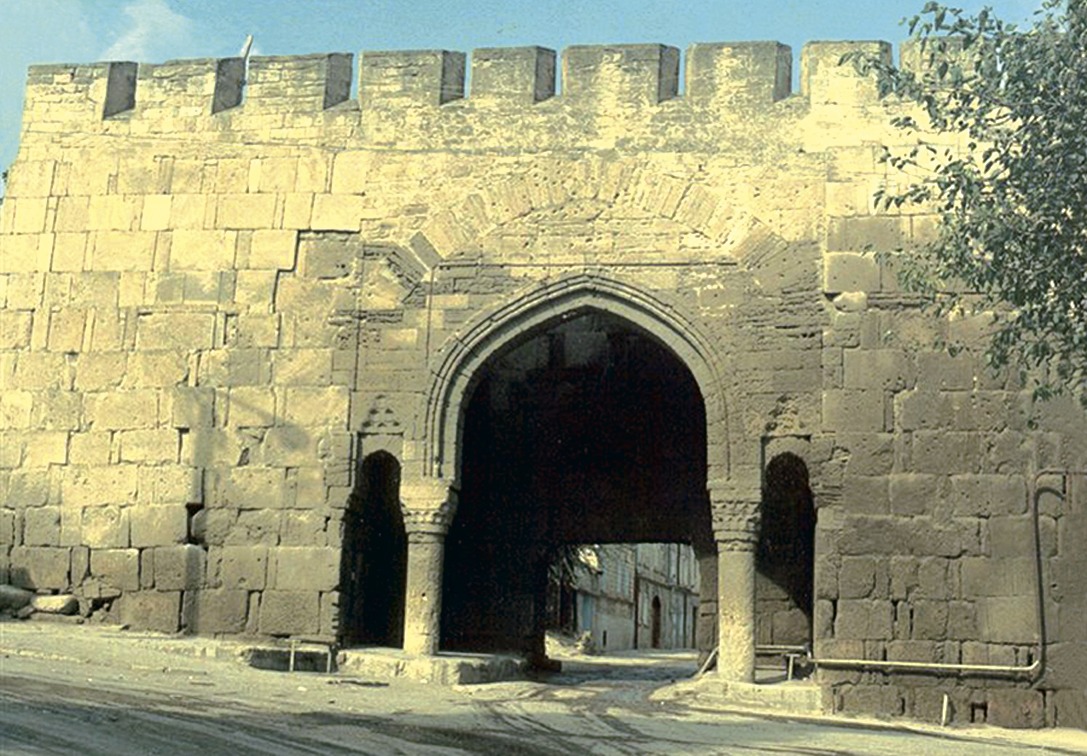

В 4–7 вв. Д. – один из центров распространения зороастризма на Кавказе. Во 2-й четв. 5 в. из сырцового кирпича построена стена, шедшая к морю, находившемуся в 3,5 км от города. В середине – 2-й пол. 6 в. в правление Хосрова I Ануширвана Д. стал резиденцией наместников перс. шахов, воен.-политич. и культурным центром периферии Сасанидского гос-ва. В этот период возведён новый комплекс построек. Крепость перестроена в камне, к западу от неё возведена Горная стена (Даг-бары) с системой фортов (длина ок. 45 км), к востоку – две параллельные стены, уходящие в море (длина каждой – св. 3,5 км, высота – до 12–15 м). С двух сторон они ограничивали территорию ок. 150 га – шахристан («пригород», пл. 26–27 га) и отделённый от него третьей стеной рабад («посад»), а также гавань, где стены уходили в море и служили молом. Сохранились юж. ворота Баят-Капы, Орта-Капы, Дубары-Капы, сев. ворота Кырхляр-Капы, Джарчи-Капы. В вост. части крепости изучены остатки дворца с колонным залом (6–10 вв.). Некоторые учёные предполагают, что при Сасанидах в Д. была построена христианская церковь (базилика). В крепости выявлены остатки ещё одной церкви (крестово-купольной) этого времени. Обнаружены пехлевийские строительные надписи.

В 630-х гг., воспользовавшись ослаблением гос-ва Сасанидов в борьбе с Византией, Д. захватили кочевники. Однако уже в 652 он был занят арабами, в 733/734 перестроившими крепость. С 8 в. – резиденция наместников халифа. В 1-й пол. 8 в. в Д. началось изготовление поливной керамики. В 10–11 вв., после распада Халифата, Д. – центр независимого Дербентского эмирата. В 1071 захвачен турками-сельджуками, в 12–13 вв. входил в состав гос-ва Пехлеванидов. В 10–12 вв. крепость Д. неск. раз перестраивалась и укреплялась башнями. В сев.-зап. части крепости изучены 2 дворцовых комплекса; в шахристане – керамич. мастерские и стеклоплавильные печи 10 – сер. 13 вв.; у сев. стены – мусульм. культовый комплекс «Ворота судного дня» (9–14 вв.), в т. ч. могильник 40 сельджукских шахидов (11–12 вв.).

В 11–12 вв. Д. крупный культурный центр. Здесь были составлены мусульм. хроники Д.: «Тарих Баб аль-Абваб ва Ширван» Маммуса аль-Лакзи, «Дербенд-наме» Юсуфа аль-Баби (сочинение переработано в нач. 18 в. Мухаммедом Аваби из Эндирея), суфийская энциклопедия Дарбанди.

В 1239 Д. подвергся монг. завоеванию, однако не был разрушен. В 13–14 вв. на Д. претендовали правители Золотой Орды и Хулагуиды. В 1395 город взят войсками Тимура. В кон. 14–15 вв. перестроены крепостные стены. Во 2-й трети 15 – нач. 16 вв. Д. входил в гос-во Ширван.

В нач. 16 в. город был предметом спора между Османской империей и Персией. В 1609 перс. шах Исмаил I взял Д. и переселил в город часть перс. племени баят. В 16 – нач. 18 вв. в составе Персии (в 1578–1606 в составе Османской империи). В нач. 17 в. шах Аббас I восстановил укрепления города и порта Д., превратив его в оплот Персии на Кавказе. Во время Персидского похода 1722–23 рос. войска заняли Д., однако по Гянджинскому трактату 1735 город опять был передан Персии. В 1747–1806 Д. – центр Дербентского ханства. В ходе Персидского похода 1796 был занят и тогда же оставлен рос. войсками, вновь занят в 1806 в ходе рус.-перс. войны 1804–13. Включение Д. в состав России закреплено Гюлистанским миром 1813. В 1840–46 уездный город Каспийской обл., в 1846–60 центр Дербентской губернии, в 1860–83 центр градоначальства в Дагестанской области. С 1840-х гг. переживал быстрый экономич. подъём, связанный, в частности, с развитием мареноводства (выращивание марены – растения, из которого получается дешёвый краситель). В 1898–99 через Д. прошла ж. д. Петровск-Порт – Баку. В Гражд. войну 1917–22 Д. многократно переходил к разным противоборствующим сторонам: в окт. 1917 в нём установлена сов. власть, с 31.12.1917(13.1.1918) город находился под контролем Терско-Дагестанского правительства, в янв. 1918 занят отрядами Н. Гоцинского, в апреле – отрядами Бакинской коммуны, в августе – отрядами Л. Ф. Бичерахова (см. Бичераховы), в окт. 1918 – тур. войсками, которые передали власть в городе Горскому правительству, в мае 1919 частями Вооруж. сил Юга России, 25.3.1920 – частями РККА. В 1921–94 районный центр Дагестанской АССР, с 1994 – Республики Дагестан.

Верхняя, старая часть Д., примыкающая к крепости, представляет собой запутанную сеть узких кривых улиц с 1–2- этажными домами, мечетями, водоразборными фонтанами, банями. Нижняя часть (Дубары) застраивалась по генплану 1824 и состоит из прямоугольных кварталов и прямых широких улиц (среди зданий – пассаж, ж.-д. вокзал, кон. 19 в.). Комплекс соборной Джума-мечети включает собственно мечеть [8 в.; 3-нефный зал с аркадами, перекрыт сводами (восстановлены в 14 в.); квадратный зал со стрельчатым куполом], медресе (15–19 вв.) и арочные ворота (17–19 вв.). Др. мечети: Кырхляр (17 в., над центр. частью – стрельчатый купол), Минарет (18 в., частично перестроен в 19 в.) с единственным в Д. круглым минаретом (14 в.; полуразрушен), Чертебе с дерев. резным декором (18–19 вв.), Кильса, Балла. Ханский мавзолей (1787–88) – 8-угольное в плане здание со стрельчатым куполом, расположен близ кладбища Кырхляр. Бани, почти на 2/3 заглублённые в землю, перекрыты сводами и куполами (17–18 вв.); подземные цистерны для воды (8–17 вв.); остатки караван-сарая (17–18 вв.). В крепости сохранились: руины ханского дворца (2-я пол. 18 в.), гауптвахта в стиле классицизма (1828). Юж. кладбище с характерными даг. надгробиями. Историч. центр Д. с крепостью и районом Старого города включён в список Всемирного наследия.

Д. реконструирован по генплану 1955. Памятники: борцам за сов. власть в Дагестане (скульптор Г. Гейбатов, арх. В. Скугарев), С. М. Кирову (1938, арх. И. Олейников), героям Вел. Отеч. войны (1985, С. Я. Ягудаев, С. Хизгилов). В Д. и окрестностях уцелели араб., средне- и новоперсидские надписи 4–19 вв. (их изучение ведётся с 1722).

Филиалы вузов, в т. ч. Дагестанского гос. педагогич. ун-та, Дагестанского гос. ун-та, Московского гос. ун-та экономики, статистики и информатики. Историко-архит. и худож. музей-заповедник «Древний Дербент» (1988) с филиалами: культуры и быта древнего Д., ковра и декоративно-прикладного иск-ва (Д. – старинный центр ковроделия), картинная галерея, дом А. А. Бестужева (Марлинского). Музей боевой славы. Театры: Азерб. драматич. театр (1930), Лезгинский муз.-драматич. театр им. С. Стальского (в 1938), Табасаранский драматич. театр (2001), Татский народный театр (1962).

Д. – крупный пром. центр республики. Предприятия машиностроения («Электросигнал» – электронное оборудование, завод шлифовальных станков), лёгкой (швейная, шерстопрядильная и ковровая фабрики), пищевой (коньячный комбинат, завод игристых вин, консервный завод, в т. ч. соки, компоты) пром-сти и др. Произ-во стройматериалов (комбинат «Дагюгстрой» – сборный железобетон) и др.