СОМАЛИ́

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

СОМАЛИ́ (сомалийское Soomaaliya), Федеративная Республика Сомали (сомалийское Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya).

Общие сведения

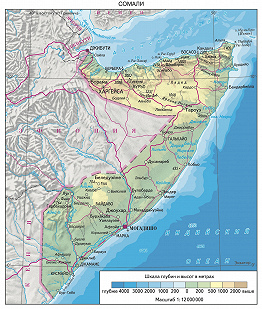

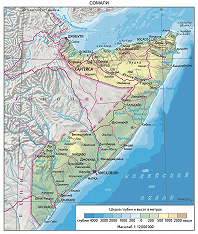

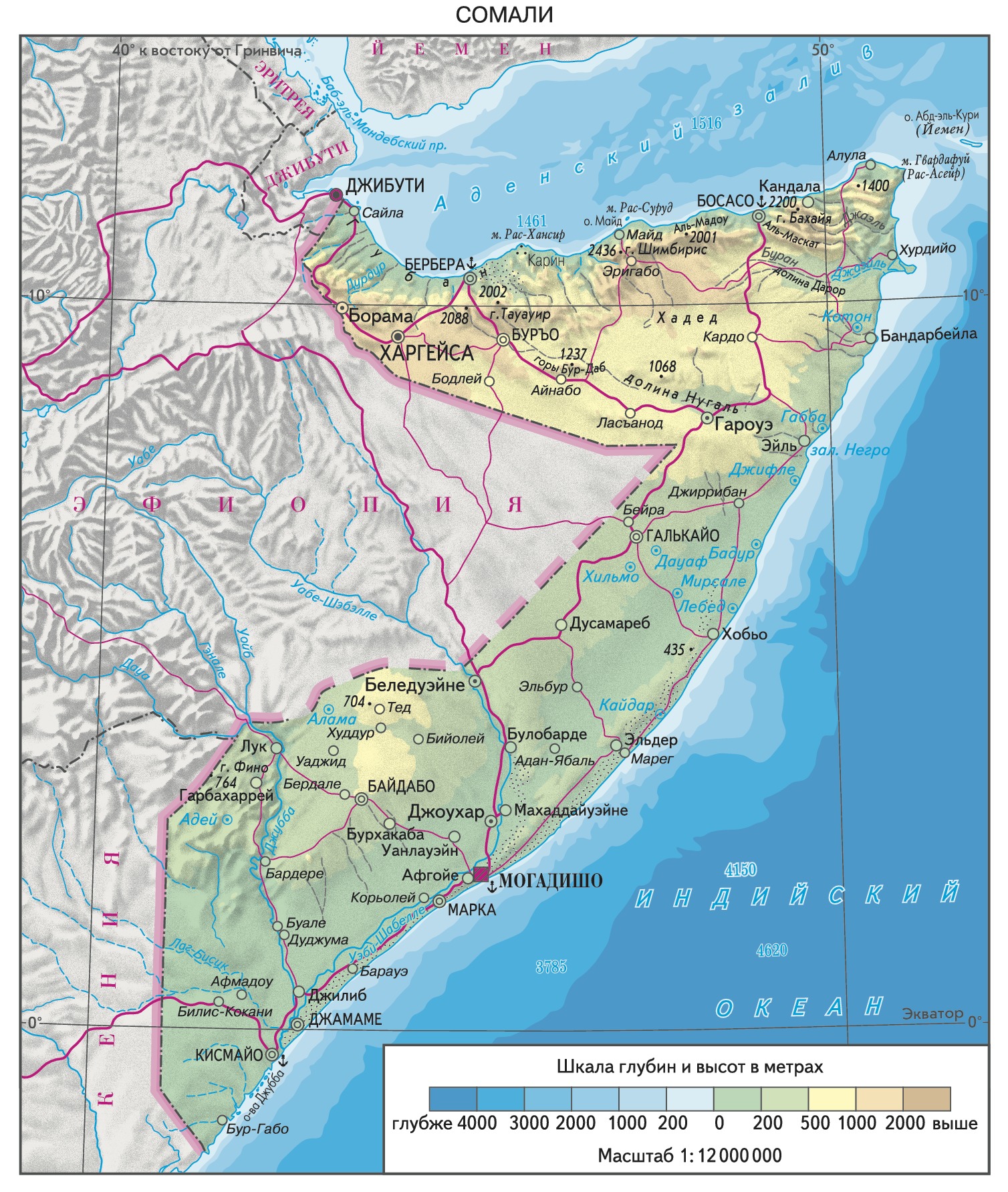

С. – государство на северо-востоке Африки, расположенное на п-ове Сомали. Граничит на северо-западе с Джибути, на юге – с Кенией, на западе – с Эфиопией (на севере омывается водами Аденского зал., на востоке и юго-востоке – водами Индийского ок.). Пл. 637,7 тыс. км2. Нас. 10,6 млн. чел. (2015, оценка). Столица – Могадишо. Офиц. языки – сомалийский и арабский. Денежная единица – сомалийский шиллинг. Адм.-терр. деление: 18 провинций, в т. ч. столичная Банадир (закреплено в Конституции 2012); фактически существует неск. квазигосударств. образований, в т. ч. крупнейшие и наиболее устойчивые: Республика Сомалиленд (с центром в г. Харгейса; пл. 137,6 тыс. км2, нас. ок. 3,5 млн. чел., 2011; полностью или частично занимает провинции Аудаль, Сев.-Западная, Тогдер, Санаг, Соль, 2012), Автономные Республики Пунтленд (с центром в г. Гароуэ; пл. 212,5 тыс. км2, нас. ок. 2,7 млн. чел.; провинции Бари, Нугаль, Мудуг) и Гальмудуг (с центром в г. Галькайо; пл. 46,0 тыс. км2, нас. ок. 1,5 млн. чел.; провинции Мудуг, Гальгудуд).

Административно-территориальное деление (2007)

| Провинция | Площадь, тыс. км2 | Население, тыс. чел. | Административный центр |

|---|---|---|---|

| Аудаль | 21,4 | 417,3 | Борама |

| Бай | 35,2 | 1106,5 | Байдабо |

| Баколь | 26,9 | 364,8 | Худдур |

| Бари | 70,1 | 545,4 | Босасо |

| Гальгудуд | 46,1 | 627,8 | Дусамареб |

| Гедо | 60,4 | 576,8 | Гарбахаррей |

| Мудуг | 72,9 | 763,5 | Галькайо |

| Нижняя Джубба | 42,9 | 668,3 | Кисмайо |

| Нижняя Шабелле | 25,3 | 1339,9 | Марка |

| Нугаль | 26,2 | 159,9 | Гароуэ |

| Санаг | 53,4 | 531,1 | Эригабо |

| Северо-Западная (Уокойи-Гальбед) | 28,8 | 1189,6 | Харгейса |

| Соль | 25 | 115,3 | Ласъанод |

| Средняя Джубба | 9,8 | 362,6 | Буале |

| Средняя Шабелле | 22,7 | 863,6 | Джоухар |

| Тогдер | 38,7 | 941,8 | Буръо |

| Хиран | 31,5 | 538 | Беледуэйне |

| Столичная провинция Банадир (Бенадир) | 0,4 | 1275,9 | Могадишо |

С. – член ООН (1960), АС (1963), ЛАГ (1974), МВФ (1962), МБРР (1962).

Государственный строй

С. – федеративное гос-во. Конституция (временная) принята 1.8.2012. Форма правления – смешанная республика.

Глава гос-ва – президент, избирается Нац. парламентом на 4 года. Кандидат в президенты должен быть гражданином С. и мусульманином, не моложе 40 лет, обладать достаточными знаниями и опытом для этой должности, здравым рассудком, а также не быть судимым за тяжкие преступления.

Высший орган законодат. власти – двухпалатный Нац. парламент, состоящий из Палаты нар. представителей (275 мест, депутаты избираются населением) и верхней палаты (54 места, члены верхней палаты избираются региональными властями). Формирование верхней палаты намечено на 2016. Срок полномочий парламента 4 года.

Совет министров состоит из премьер-министра, его заместителей, министров, гос. министров и заместителей министров. Премьер-министр назначается президентом, остальные члены правительства назначаются премьер-министром и утверждаются парламентом.

Гос. устройство включает 2 уровня управления: уровень федерального правительства; уровень государств – членов Федерации, который состоит из правительств государств – членов Федерации и местных правительств. Ни один регион не должен оставаться обособленным. До тех пор, пока регион не объединится с другим(и) регионом(-ами) для создания нового государства – члена Федерации, он должен напрямую управляться федеральным правительством не более двух лет (ст. 48 Конституции).

В условиях фактич. распада территориальной целостности государства в С. нет сложившейся парт. системы.

Природа

Рельеф

Береговая линия почти не изрезана. Б. ч. страны занимает ступенчатое плато выс. 500–1500 м, полого понижающееся двумя уступами на юго-восток. Его сев. окраина высоко приподнята, расчленена на массивы выс. до 2436 м (гора Шимбирис), изрезанные глубокими узкими ущельями, обрывается сбросовыми уступами к Аденскому зал. На севере и юго-востоке плато окаймлено неширокими (до 100 км), слегка всхолмлёнными низменностями. В долинах рек Джубба и Уэби-Шабелле развиты аллювиальные, периодически затапливаемые низменности.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория С. расположена в вост. части докембрийской Африканской платформы. Фундамент платформы выступает на поверхность вдоль кайнозойского рифта Аденского зал. и в юж. части страны. Образован гл. обр. раннедокембрийскими комплексами Мозамбикского гранулито-гнейсового пояса – архейскими гнейсами, чарнокитами и др. породами, местами перекрытыми нижнепротерозойскими кварцитами и мраморами. Образования пояса прорваны позднепротерозойскими гранитами, в т. ч. редкометалльными, и хрусталеносными пегматитами; испытали тектонотермальную переработку в конце докембрия – начале кембрия; на юге страны в них внедрены мезозойские щелочные интрузии. Осадочный чехол сложен юрскими, меловыми и кайнозойскими мелководно-морскими отложениями обширной шельфовой палеоокраины Африки. Имеются месторождения руд железа, урана, ванадия, тория, олова, тантала и ниобия, титана (прибрежно-мор. россыпи ильменита); драгоценных камней, гранитов, мраморов, каменной соли, гипса, известняков, каолина, кварца, полевого шпата, бурого угля и др. На юго-востоке – перспективы нефтегазоносности.

Климат

На б. ч. страны климат субэкваториальный, с недостаточным увлажнением, на севере – тропический пустынный. Характерен ровный годовой ход темп-ры, на севере ср. темп-ра января 25–30 °C, июля 32 °C; на юге годовая амплитуда составляет 2–3 °C. Суточные амплитуды темп-ры во внутр. районах достигают 30 °C. На сев. побережье выпадает 50 мм осадков в год, на внутр. плато – 150 мм, на юж. аллювиальных равнинах – ок. 350–500 мм, в горах на севере – до 500 мм. В течение года отмечаются два влажных сезона (апрель – июнь и октябрь – ноябрь). Для осадков характерна высокая межгодовая изменчивость (одна из наибольших в Африке). Регулярны засухи (каждые 3–4 года), 1 раз в 7–9 лет случаются сильные засухи. За последние 30 лет ежегодное количество осадков имеет тенденцию к уменьшению на 10–20%.

Внутренние воды

На б. ч. С. преобладают сухие русла, заполняющиеся водой только в периоды дождей. Постоянное течение имеют 2 реки – Джубба и её приток Уэби-Шабелле; 90% их речного стока формируется на Эфиопском нагорье. Сток Уэби-Шабелле вниз по течению резко падает, и б. ч. года река не доходит до Джуббы, заканчиваясь в болотах Саблаале. Ливневые дожди на Эфиопском нагорье часто вызывают катастрофич. наводнения (наблюдались в 1946, 1961, 1981, 1997–98, 2005). Наиболее сильные последствия наводнений испытывает равнина в нижнем течении Джуббы.

Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 14,2 км3, водообеспеченность 1377 м3/чел. в год (одна из самых низких на материке). Ежегодный водозабор 3,3 км3, из них 99,5% используется в с. х-ве (99% расходуется на орошение). Ок. 96% водозабора приходится на поверхностные воды; 4% – на подземные, роль которых особенно велика в сухие сезоны.

Почвы, растительный и животный мир

Б. ч. территории занята злаково-кустарниковыми пустынями и полупустынями, на высоких плато – саванны. Много эфироносных кустарников, дающих ценные ароматич. смолы. Наиболее важные виды с ресурсной точки зрения – босвеллия (источник ладана, входит в состав редколесий на северо-востоке страны), коммифора (источник мирры, произрастает на юго-западе), акация сенегальская (источник гуммиарабика, преобладает в центр. районах). В оазисах растут пальмы (финиковая, дум, кокосовая). В долинах Джуббы и Уэби-Шабелле – густые галерейные тропич. леса. Почвы красновато-бурые и красно-бурые. Флора насчитывает 3028 видов растений (17 из них находятся под угрозой исчезновения); более 700 видов – эндемики, по этому показателю страна занимает 2-е место на материке после ЮАР.

Отмечено более 150 видов млекопитающих и 645 видов птиц. Много травоядных млекопитающих – антилопы, зебры, буйволы, жирафы; из хищников – львы, леопарды, гиены, шакалы и др. В прибрежных зарослях вдоль рек обитают слоны, носороги, кабаны. Много обезьян. В реках встречаются крокодилы, бегемоты. Богата фауна пресмыкающихся, насекомых. Велико биоразнообразие прибрежных вод, где насчитывается св. 230 видов флоры и фауны.

Состояние и охрана окружающей среды

Прибрежные воды загрязнены в результате промывки топливных баков танкеров и рыболовных судов. В районе Могадишо из-за чрезмерной откачки грунтовых вод отмечается интрузия солёных мор. вод в подземные горизонты. Рост заготовки древесного угля приводит к усилению процессов эрозии. На ранее орошаемых землях распространено вторичное засоление и заболачивание. На пастбищных землях развиты процессы опустынивания.

Охраняемые природные территории (всего 14) занимают 0,8% территории страны; наиболее значительные из них – нац. парк Лаг-Бадана, резерваты Уэби-Шабелле, Страусовый. Для охраны птиц созданы 24 ключевые орнитологич. территории (из них 12 – водно-болотные угодья).

Население

Бо́льшая часть населения С. – сомали (св. 95%). На юге живут банту: в низовьях р. Джубба – мушунгули, или сомалийские банту, гоша (вагоша), джерир, шамбара (0,3%), на побережье к югу от них – суахили (2,2%). В стране проживают также арабы (0,7%), оромо (0,6%), амхара, выходцы из Юж. Азии.

Численность населения за 1950–2015 возросла более чем в 4,5 раза (2,3 млн. чел. в 1950; 6,3 млн. чел. в 1990; к 2015 из-за воен. нестабильности страну покинули ок. 1 млн. чел.). Естеств. прирост нас. 2,7% (2015); рождаемость (40,5 на 1000 жит.) и смертность (13,6 на 1000 жит.) – одни из самых высоких в мире. Показатель фертильности 6,0 ребёнка на 1 женщину (4-е место в мире после Нигера, Бурунди и Мали); младенческая смертность 98,4 на 1000 живорождённых (3-е место в мире после Афганистана и Мали). В возрастной структуре населения доля лиц трудоспособного возраста (15–64 года) составляет 54,1%, детей (до 15 лет) – 43,7%, людей старше 65 лет – 2,2%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 51,9 года (одна из самых низких в мире; мужчины – 49,9, женщины – 54,1 года). Соотношение мужчин и женщин примерно равное. Ср. плотность нас. ок. 17 чел./км2 (2015; в долинах рек Джубба и Уэби-Шабелле, а также на побережье в районе столичной пров. Банадир более 50 чел. на 1 км2). Доля гор. нас. ок. 40% (2015). Крупнейшие города (тыс. чел., 2014): Могадишо (2014,0), Харгейса (741,0), Марка (499,0), Бербера (374,0), Кисмайо (358,0). Экономически активное нас. ок. 3,3 млн. чел. (2015); ок. 3/4 занято в с. х-ве (из них 2/3 – в кочевом и полукочевом скотоводстве). Уровень безработицы 54,3% (2012). Ок. 73% нас. живёт за чертой бедности.

Религия

Подавляющее большинство населения – мусульмане-сунниты (99,8%, 2015, оценка), преим. шафииты. Значительно влияние суфизма. Наиболее крупные братства: Кадирийя, Идрисийя и Салихийя. У арабов Могадишо популярно братство Рифаийя. Сильны радикальные группировки во главе с Молодёжным движением муджахидов (Харакат аш-шабаб аль-муджахидин). Религ. меньшинства исповедуют традиц. афр. верования (0,1%), в частности анимизм, и христианство (менее 0,1%). Б. ч. христиан – из народов банту. Среди них преобладают православные Эфиопской православной церкви; католики (в юрисдикции епархии Джибути); англикане (в юрисдикции епархии Египта с Сев. Африкой). Христианские общины не играют существенной роли в обществ. жизни и подвергаются гонениям. По Конституции, гос. религия – ислам, основа законодательства – шариат.

Исторический очерк

Сомали с древнейших времён до обретения независимости

Территория совр. С. заселена в эпоху палеолита. С сер. 3-го тыс. до н. э. к сев. берегам С. совершали плавания египтяне. В 3 в. до н. э. основаны фактории греков и египтян; в 1–2 вв. н. э. население побережья Сев. С. вело торговлю с Рим. империей, Юж. Аравией, Индией. В результате сложных миграц. процессов на юге С. образовалось сообщество народа баджуни (васуахили). Сев. территория С. была заселена кочевниками-скотоводами, принадлежавшими к кушитам.

В период расцвета Аксумского царства сев. часть С. попала под его власть. В 8–11 вв. и особенно в последующий период важным торговым портом для б. ч. Эфиопского нагорья стал г. Зейла (Сайла). К юго-востоку и к югу от Зейлы возникли раннегосударств. образования Бербера и союз племён хавийе (в долине р. Уэби-Шабелле). Низовья р. Джубба, побережье океана и острова крайнего юга С. входили в царство Ламу. В Юж. С. в 11 в. возникли города Мерка (Марка) и Брава (Барауэ), в 12 в. – нынешняя столица государства – Могадишо. С 12–13 вв. в С. начал распространяться ислам.

В нач. 15 в. к берегам С. совершали плавания кит. торговцы, трижды в 1418–1430 посетившие Могадишо и Барауэ. В 1498 у берегов С. появились португ. корабли В. да Гамы. Португальцам на время удалось подчинить себе города океанского побережья. Соперниками португальцев стали егип. мамлюки и турки, вступившие в союз с гос-вом Адаль и сомалийцами; союзницей Португалии стала Эфиопия.

В результате войны сомалийцев и Адаля с Эфиопией 1530–59, непрекращающихся междоусобиц население городов С. резко сократилось; некоторые города были заброшены. В 17 в. Зейла перешла под власть Османской империи. С сер. 17 в. города Банадира были присоединены к Оману. После переноса резиденции оманских султанов на Занзибар и последующего разделения султаната на азиатскую и афр. части Банадир отошёл к Занзибару, сев. часть С. попала под власть Османской империи. Сомалийские султанаты Раханвейн (Рахануэйн), Маджертен, Геледи, Тунни и др., контролировавшие торговые пути и плодородные земли нагорий и речных долин, не только не признавали власти заморских держав, но и распространяли своё влияние на города, номинально подчинявшиеся Османской империи или Занзибару.

В 19 в. в результате междоусобных войн, сопровождавшихся переселениями больших групп населения гл. обр. на юг С., было заселено правобережье р. Джубба. В условиях раздробленности и растущей угрозы иностр. порабощения среди сомалийских племён и негроидного земледельч. населения двуречья Джуббы и Уэби-Шабелле распространялись учения мусульм. духовных орденов. Один из орденов в 1819 основал теократич. гос-во Бардера, ставшее очагом борьбы за объединение сомалийцев под знаменем джихада. Ещё одно мусульм. гос-во возникло в Оббии в 1878.

Усилить контроль над городами Банадира в этот период пытался Занзибар (в 1843 взят Могадишо, в 1862 – Мерка), но власть его оставалась крайне непрочной. В 1869–75 гл. порты С., а также Харэр ненадолго захватывались Египтом. В 1884–88 Великобритания, Италия и Франция разделили приокеанскую полосу С.; итал. протекторат приняли Маджертен и Оббия, в сев.-зап. части совр. С. был образован брит. протекторат Сомалиленд. Ряд сомалийских племён во внутр. районах признал власть Эфиопии. В 1899 проповедник ордена Салихийя (Салихия) Саид Мохаммед Абдилле Хасан, собрав своих единомышленников в г. Буръо, призвал их к джихаду. Восстание сомалийцев против британских, а затем итал. колонизаторов продолжалось до 1920.

В 1925 территория Итальянского Сомали увеличилась за счёт передачи Великобританией Италии Джуббаленда с портом Кисмайо, ранее входившего в состав Британской Восточной Африки. В экономике колонии сложилась система крупного плантационно-фермерского хозяйства европейцев. Обезземеленные крестьяне были вынуждены арендовать землю у плантаторов; использовался принудит. труд. Правительство Б. Муссолини предоставляло итал. с.-х. компаниям концессии, обеспечивало им вооруж. охрану, финансировало строительство дорог и ирригац. сооружений, поощряло переселение итальянцев в долины Уэби-Шабелле и Джуббы. После врем. оккупации Италией Эфиопии в 1936 С. было объединено с последней в колонию Итальянская Восточная Африка. В Сомалиленде земледелие носило подсобный характер, гл. занятием населения оставалось кочевое скотоводство. Доходы брит. колониальных властей от экспорта почти полностью шли на содержание администрации и воен. персонала, строительство дорог и объектов воен. назначения.

Колониальный режим, низкий уровень жизни вызывали непрекращающееся сопротивление сомалийских племён. Крупное восстание вспыхнуло в 1924 в верховьях Уэби-Шабелле под рук. шейха Хаджи Хасана. В том же году началось восстание в Маджертене и в Эльбуре (Эль-Бур). Значит. часть сомалийцев уклонилась от мобилизации в ряды итал. армии, готовившейся летом 1935 нанести удар по Эфиопии, и вместе с оружием и снаряжением присоединилась к эфиоп. армии.

В авг. 1940 итал. армия оккупировала Брит. Сомали. В янв. 1941 началось контрнаступление брит. войск. В феврале они заняли Итал. Сомали; на быв. итал. территориях установлена власть брит. воен. администрации. По завершении 2-й мировой войны Сомалиленд сохранил свой статус. Генеральная Ассамблея ООН 21.11.1949 вынесла решение об установлении над быв. Итал. С. опеки ООН под упр. Италии сроком на 10 лет.

Во время войны и в первые послевоенные годы начался процесс образования сомалийских политич. организаций. Были основаны: Клуб сомалийской молодёжи, Лига молодых сомалийцев (ЛМС), Демократич. партия С., «Партия дигиль и мирифле», объединявшая сомалийцев из кланов дигиль и мирифле, и др. Ведущая роль в партиях принадлежала племенным вождям, главам кланов, которые выступали за создание федеративной республики и сохранение своих привилегий. Важным сдвигом в развитии демократич. движения в С. стало появление профсоюзов.

В этих условиях итал. власти пошли на уступки местному населению, был создан представит. орган правления – Законодат. собрание, большинство мест в котором (60 из 70) получили сомалийцы. В февр. 1956 состоялись первые в истории страны выборы, победу на них одержала ЛМС, получившая 43 места. Было сформировано правительство во главе с генеральным секретарём ЛМС А. Иссой. Руководство Лиги стало на путь сотрудничества с итал. властями и начало преследование политич. деятелей, добивавшихся ликвидации итал. контроля над Сомали.

В брит. протекторате с 1948 управление перешло к гражд. колониальным властям. В 1948 создано Нац. сомалийское об-во, переименованное в 1950 в Нац. лигу С. (НЛС), призывавшую к ликвидации колониального режима, родо-племенных пережитков, выводу брит. войск. В 1957 по Брит. С. прокатилась волна демонстраций с требованием независимости и объединения всех сомалийских территорий в единое федеративное гос-во. На выборах в Законодат. совет (создан в 1957) в февр. 1960 победу одержали НЛС и Объединённая партия С., потребовавшие предоставления стране независимости.

Брит. Сомали 26.6.1960 было объявлено независимым гос-вом, 1.7.1960 получила независимость подопечная территория С. В тот же день произошло объединение обоих государств в Сомалийскую Республику. Главой нового государства провозглашён А. А. Осман, премьер-министром А. Исса. В правительство вошли представители ЛМС, НЛС, Объединённой партии С. Его возглавил один из лидеров ЛМС – А. А. Шермарк. 20.6.1961 утверждена конституция страны.

Сомали с обретения независимости до конца 20 века

С. декларировало внешнеполитич. курс, основанный на принципах Движения неприсоединения. В сент. 1960 между С. и СССР установлены дипломатич. отношения. В 1961 подписан ряд соглашений об экономич., научно-технич. и культурном сотрудничестве между двумя странами. СССР предоставил С. долгосрочные кредиты, а также безвозмездную помощь в строительстве социальных объектов. С помощью СССР проведена реконструкция глубоководного порта в Бербере, построен ряд пром. объектов.

Президентские выборы 1967 принесли победу А. А. Шермарку, который, стремясь ослабить этнич. противоречия, поставил во главе правительства представителя сев. сомалийцев – из клана исса М. И. Эгаля. Участие в руководстве представителей осн. кланов на протяжении всех последующих десятилетий определяло политич. жизнь страны.

Парламентские выборы 26.3.1969 закрепили господствующее положение ЛМС в руководящих органах. Однако в стране зрело недовольство коррупцией, непотизмом и авторитарными методами управления. 15.10.1969 во время вооруж. конфликта между представителями ряда фракций правящей партии был убит президент А. А. Шермарк. Власть взяли в свои руки офицеры сомалийской армии, сформировавшие Верховный революц. совет (ВРС) во главе с ген. М. С. Барре, представителем клана марехан. Парламент был распущен, деятельность партий и профсоюзов запрещена, действие конституции приостановлено. В 1969 Сомалийская Республика переименована в Сомалийскую Демократич. Республику (СДР). Барре, получив всю полноту власти, объявил о намерении вести страну по пути «науч. социализма». Были национализированы банки, страховые компании, системы электроснабжения, транспорт, мед. учреждения, школы, приняты меры против трайбализма, в 1975 объявлено о национализации земли. В 1976 создана Сомалийская революц. социалистич. партия (СРСП), генеральным секретарём которой стал Барре; он же назначен ЦК СРСП президентом республики. ВРС был распущен, функции высшего органа гос. власти временно переданы ЦК СРСП. В стране началась кампания по борьбе с неграмотностью, в ходе которой в 1972 на основе лат. алфавита создан письменный сомалийский язык, провозглашённый государственным.

С. и СССР заключили договор о дружбе и сотрудничестве 11.7.1974. Руководство С. поддерживало традиц. связи с араб. странами. В 1974 С. вступила в ЛАГ. В том же году М. С. Барре занял пост председателя ОАЕ.

Одновременно С. выдвинуло претензии на часть территорий соседних государств, населённых преим. сомалийскими племенами (пров. Огаден в Эфиопии, Северо-Вост. пров. Кении, востока Джибути). Президент М. С. Барре выступил с концепцией воссоздания Великого Сомали за счёт оккупации части территорий сопредельных стран. В 1974 сомалийское руководство, воспользовавшись разразившимся в Эфиопии внутриполитич. конфликтом, активизировало свои претензии на эфиоп. пров. Огаден. В 1976 Барре значительно усилил марионеточное сепаратистское движение Фронт освобождения Зап. Сомали (ФОЗС), действовавшее на юго-востоке Эфиопии. В июле 1977 С. развязало крупномасштабный вооруж. конфликт с Эфиопией, с участием сомалийских регулярных войск, которым удалось захватить значит. часть Огадена. В февр. 1978 эфиоп. войска перешли в контрнаступление и в марте полностью освободили захваченные территории. СССР осудил действия сомалийцев и призвал их прекратить вооруж. агрессию. Недовольный подобной позицией СССР, президент С. 13.11.1977 в одностороннем порядке объявил о прекращении действия сов.-сомалийского договора и выслал из страны более 6 тыс. сов. и кубин. воен. советников и гражд. специалистов. Было объявлено о запрете использования сомалийской инфраструктуры в интересах Вооруж. Сил СССР.

После воен. поражения руководители С. продолжали заявлять о необходимости «освобождения» Огадена, проведения в этом районе Эфиопии референдума по вопросу о самоопределении его населения. Территориальные притязания были закреплены в конституции С. В 1980 подписаны соглашения, по которым США в обмен на экономич. и воен. помощь получили доступ к воен. объектам на территории С., в т. ч. к военно-воздушной и морской базам в Бербере, ранее использовавшимися СССР.

Победа эфиоп. войск в Огадене и жёсткая реакция Эфиопии на попытки ФОЗС продолжить партизанскую войну, а также последовавшие за этим засухи вызвали в кон. 1970-х гг. миграцию в С. сотен тысяч эфиоп. сомалийцев. В 1985–1986 вновь разразилась засуха, в 1987 – голод, ставший причиной новой волны беженцев, общее число которых достигло 800 тыс. чел. Нарушение границы проживания племён и кланов стало одной из причин обострения внутрисомалийских конфликтов. Появилась серьёзная оппозиция правительству в лице Сомалийского демократич. фронта спасения, основу которого составлял клан маджертен, и Сомалийское нац. движение, имевшее поддержку гл. обр. среди племени исак.

В условиях усиления экономич. и политич. трудностей М. С. Барре ужесточил контроль над страной. В 1984 парламент передал ему все правительств. полномочия. В мае 1986 Барре стал единственным кандидатом на выборах и был переизбран президентом на следующие 7 лет. В нач. 1989 группа лидеров племени хавийя объявила в Риме о создании оппозиц. политич. организации Объединённый сомалийский конгресс (ОСК). В течение 1989 правительство потеряло поддержку клана огаден, который совм. с кланом дулбаханте был гл. опорой режима Барре. К кон. 1990 власть правительства распространялась лишь на столицу страны. 27.1.1991 Барре был вынужден бежать с остатками своей армии из Могадишо. Власть перешла в руки ОСК. Иностр. посольства в С. были закрыты, дипломатич. персонал эвакуирован из страны.

На юге и северо-востоке началась ожесточённая борьба лидеров крупнейших вооруж. группировок, зачастую формируемых по клановому принципу, за власть и контроль над ресурсами, включая торгово-транспортную инфраструктуру. Серьёзным следствием начавшейся гражд. войны стал процесс гос. дезинтеграции.

Сомали в конце 20 – начале 21 века

К 1992 почти 4,5 млн. чел. (св. 50% нас.) оказались под угрозой голода и связанных с ним болезней. Жертвами гуманитарной катастрофы стали 300 тыс. чел., в соседние страны или в др. районы С. бежали ок. 2 млн. человек. Было нарушено функционирование всех органов управления и значит. части инфраструктуры страны. В янв. 1992 Совет Безопасности ООН ввёл полное эмбарго на поставку оружия в С. В апр. 1992 учреждена миротворч. миссия ООН в С. – UNOSOM I.

В С. 9.12.1992 началась операция ООН под кодовым назв. «Восстановление надежды». В страну были введены междунар. миротворч. силы (во главе созданной Оперативной группировки ООН, состоявшей из контингентов более чем 20 стран, находились США), призванные защитить работников организаций, распределявших гуманитарную помощь, от действий местных полевых командиров. На первых этапах операция в целом была успешной, в её ходе под контроль миротворцев перешло ок. 40% территории страны. Однако в стране по-прежнему отсутствовали легитимное правительство, гражд. полиция и нац. армия. В марте 1993 в Аддис-Абебе (Эфиопия) состоялась мирная конференция по С., в работе которой приняли участие представители 15 ведущих сомалийских группировок. 4.5.1993 начата новая междунар. миротворч. операция «Продолжение надежды», гл. задачей которой стало умиротворение противоборствующих группировок. Силы ООН позволили вовлечь себя во внутрисомалийский конфликт и начали подвергаться всё более частым атакам боевиков одного из претендентов на пост президента страны полевого командира М. Айдида. Провал операции спецназа США по его ликвидации 3–4.10.1993, когда в бою, получившем известность как «битва в Могадишо», погибли сразу 18 амер. спецназовцев и были сбиты два вертолёта, вызвал резко негативный внутриполитич. резонанс в США и вынудил президента У. Дж. Клинтона полностью вывести амер. войска из Сомали.

Лидер Сомалийского нац. альянса М. Айдид и врем. президент страны А. М. Мохаммед 24.3.1994 подписали в Найроби (Кения) Декларацию о политич. будущем С. и нац. примирении. Однако заявленные в ней цели так и не были реализованы. Во 2-й пол. 1990-х гг. положение в стране оставалось напряжённым. Войска ООН, не справившись с поставленными задачами, окончательно покинули С. в марте 1995.

39 представителей вооруж. группировок, правительства, обществ. организаций С. 29.1.2004 достигли в Найроби (Кения) соглашения о создании переходных органов власти. С 2006 активизировалась деятельность вооруж. салафистских группировок во главе с боевой организацией «Союз исламских судов» (эта организация разгромлена при содействии эфиоп. военных в дек. 2006).

Сложившаяся в стране критич. ситуация привела к возникновению в прибрежных водах С. мор. пиратства. В 2008 резко участились вооруж. захваты у побережья С. в междунар. водах мор. судов с целью получения выкупа за их освобождение. С 2013 сомалийское пиратство пошло на спад из-за принятых судовладельцами и мировым сообществом контрмер (вооруж. охрана судов, патрулирование воен. кораблями пиратоопасных районов и др.).

В янв. 2009 при посредничестве ООН было сформировано объединённое правительство с участием представителей федерального переходного правительства и оппозиционного Альянса за освобождение С. 10.9.2012 новым президентом С. избран Хасан Шейх Мохамуд (Махамуд). 23.2.2013 в Лондоне состоялась Междунар. конференция по С. В её работе приняли участие представители более 50 государств и междунар. организаций, включая ООН и Афр. союз; С. представлен президентом переходного правительства и руководителями самопровозглашённых гос. образований Пунтленд, Сомалиленд, Гальмудуг. 7.5.2013 в Лондоне под сопредседательством премьер-мин. Великобритании Д. Камерона (Кэмерона) и президента С. Х. Ш. Мохамуда прошла 2-я междунар. конференция по С. Междунар. общественность поддержала планы Могадишо в области укрепления нац. сил безопасности, системы правосудия, управления гос. финансами.

Тем не менее территориальная целостность страны де факто не восстановлена: на территории С. действуют неск. самопровозглашённых гос. образований. С нач. 1990-х гг. полной самостоятельности или расширенной автономии добиваются Республика Сомалиленд, автономные области Пунтленд, Джуббаленд, Гальмудуг и др.

Создание независимой Республики Сомалиленд провозглашено 18.5.1991 на специально созванном конгрессе старейшин северосомалийских племён (самаале). В мае 1993 президентом Сомалиленда избран М. И. Эгаль, который ввёл собств. валюту – шиллинг Сомалиленда. 6.5.2002 приведён к присяге новый президент Д. Р. Кахин. С 2002 в Сомалиленде функционирует многопартийная система. Республика Сомалиленд не получила признания со стороны междунар. сообщества, однако поддерживает регулярные политич. отношения с США, Великобританией, Италией, Эфиопией и др. В 2007 между Сомалилендом и др. самопровозглашённым территориальным образованием Пунтленд возник вооруж. конфликт из-за статуса вост. части района Соль и обл. Санаг.

Автономный регион Пунтленд (землёй Пунт древние египтяне называли богатую благовониями область на территории совр. С. и Эфиопии) учреждён в мае 1998 делегацией 3 сев.-вост. регионов С. (провинции Бари, Нугаль и сев. часть пров. Мудуг). В июле 1998 делегаты избрали полк. А. Ю. Ахмеда президентом Пунтленда. Руководство Пунтленда выступает за сохранение единства и территориальной целостности С. при условии установления в стране федерального правления.

Лидеры клана Сакад 14.8.2006 провозгласили суверенитет центр. регионов С., гос-во названо Гальмудуг (как комбинация назв. провинций Гальгудуд и Мудуг). С 2014 ведутся многосторонние переговоры под эгидой федерального правительства С. о создании автономного Государства центр. регионов, в которое войдут Гальмудуг, Химан и Хеб и Ахлу-Сунна-валь-Джамаа (Ахлу-Сунна-Уальджама). Переговорам препятствует позиция Пунтленда, который считает создание Государства центр. регионов угрозой сев. районам пров. Мудуг, входящих в Пунтленд.

В кон. 1998 на юге С. объявлено о планах создания региональной администрации по образцу Пунтленда. Регион, известный под назв. Джуббаленд, должен был включить в себя находящиеся на крайнем юге провинции Нижняя Джубба и Средняя Джубба. Однако из-за междоусобных столкновений эти планы не осуществились, территория номинально находится под контролем переходного правительства Сомали.

Россия активно участвует в междунар. усилиях по оказанию гуманитарного содействия С. Для С. по линии ООН выделяются целевые взносы (в 2011 и 2013 выделено в общей сложности 5 млн. долл. США, в 2014 – 3 млн. долл. США).

Хозяйство

С. – одна из наиболее бедных и экономически отсталых стран мира. Объём ВВП 5896 млн. долл. (2010, по паритету покупательной способности); в расчёте ВВП на душу населения 600 долл. Индекс человеческого развития 0,285 (2010).

Основа экономики – денежные переводы сомалийской общины за рубежом (до 35% стоимости ВВП, нач. 2010-х гг.; от 1 до 2 млрд. долл. ежегодно; С. – один из крупнейших получателей таких переводов на душу населения в мире), финансовая помощь междунар. сообщества (ок. 750 млн. долл. в 2012) и с. х-во (кочевое и полукочевое скотоводство – ок. 40% стоимости ВВП и ок. 50–85% экспортных поступлений). Экономич. деятельность сосредоточена в теневом и криминальном секторах (в т. ч. пиратство на сев.-вост. побережье страны). Для федерального правительства осн. источники дохода – мор. порт и междунар. аэропорт Могадишо. Приток иностр. инвестиций затруднён из-за воен. нестабильности и отсутствия полноценной гос. власти.

В структуре ВВП доля сельского, лесного хозяйства и рыболовства составляет 59,3%, сферы услуг – 33,5%, пром-сти – 7,2% (2012).

Промышленность

С началом гражд. войны б. ч. предприятий закрыта (оборудование вывозится как металлолом); восстановлению и развитию отрасли препятствует нестабильная политич. обстановка. В нач. 21 в. ведётся разработка месторождений руд тантала и ниобия, кустарная добыча драгоценных камней и каменной соли; действуют небольшие предприятия пищевкусовой [произ-во сахара, мясных и рыбных консервов, муки и макаронных изделий, напитков (заводы компании «Coca-Cola» в Могадишо и Харгейсе), сигарет] и лёгкой (ортопедические матрасы и др.) пром-сти; выпуск спичек, моющих средств, полиэтиленовых пакетов, рыболовецких лодок. Среди новых предприятий – цементный завод в Бербере. Произ-во электроэнергии 315 млн. кВт·ч (2012). Широко распространены кустарные промыслы (ткачество, выделка кож, резьба по кости и др.).

Сельское хозяйство

Произ-во с.-х. продукции сосредоточено в мелких фермерских хозяйствах (развитие ограничивают засухи, недостаток воды для орошения, деградация почв и пастбищ и др.). Гл. отрасль – кочевое и полукочевое скотоводство (на севере и в центр. частях страны, а также вдоль границы с Кенией и Эфиопией). Поголовье (млн. голов, 2013): овец 12,3, коз 11,6, верблюдов 7,1, крупного рогатого скота 4,9, птицы 3,5. Произ-во (млн. т): молока 2,5, мяса 0,3; яиц 59 млн. шт. Выращивают (тыс. т, 2013): зерновые 383,2 (в т. ч. сорго 230,8 и кукуруза 149,5; для внутр. рынка), фрукты 218,8, сахарный тростник 220,0, овощи 113,9 (осн. районы – орошаемые земли в долинах рек Джубба и Уэби-Шабелле), кат (на севере страны) и др. Сбор ароматич. смол (камеди, мирры, ладана). Рыболовство (страдает от загрязнения мор. воды и перевылова).

Сфера услуг

Наиболее динамичная отрасль экономики. В крупных городах развиваются телекоммуникационные услуги. Большое значение имеет торговля, в т. ч. транзитная (С. – перевалочный пункт для товаров, отправляющихся в страны Вост. Африки). Банковско-финансовая система находится на начальной стадии восстановления. В Могадишо б. ч. банковских операций осуществляется через Центр. банк С., на территориях Пунтленда и Сомалиленда – через собств. гос. банки. Открываются коммерч. банки; финансовые услуги оказывают компании, специализирующиеся на междунар. коммерч. переводах; также используется неформальная система денежных переводов «хавала» (взаимозачёт требований и обязательств между брокерами). В Сомалиленде создана финансовая система с собств. валютой – сомалилендским шиллингом.

Транспорт

Осн. вид транспорта – автомобильный. Длина автодорог ок. 22,1 тыс. км, в т. ч. с твёрдым покрытием ок. 2,6 тыс. км (2000). Гл. автодороги ведут из Могадишо на юг страны в Кисмайо и на север до Харгейсы (через Беледуэйне, Галькайо, Гароуэ, Буръо). Действуют междунар. аэропорты в Могадишо, Харгейсе, Босасо (полёты контролирует Врем. управление гражд. авиации для Сомали с центром в Найроби). Гл. морские порты – Могадишо, Бербера, Босасо, Кисмайо. Многочисл. малые порты используются для ввоза в страну контрабандных товаров.

Внешняя торговля

Объём внешнеторгового оборота (млн. долл., 2010) 1100, в т. ч. экспорт 300, импорт 800. Экспорт с.-х. продукции (живой скот, кожи и шкуры, цитрусовые, бананы и др.), рыбы, древесного угля, металлолома (гл. обр. в ОАЭ, Йемен, Оман); импорт продовольствия, нефтепродуктов, стройматериалов, пром. товаров, ката (из Джибути, Индии, Кении, Китая, Пакистана, Омана, ОАЭ). Для Сомалиленда важной статьёй дохода является транзит грузов (гл. обр. из Эфиопии) через мор. порт г. Бербера.

Вооружённые силы

В нач. 21 в. в результате гражд. войны единые вооруж. силы С. прекратили своё существование. Кланово-политич. группировки располагают собств. вооруж. отрядами. Мобилизац. ресурсы составляют ок. 1,7 млн. чел. (2014).

Здравоохранение

В С. на 100 тыс. жит. приходится 4 врача, лиц ср. мед. персонала – 11,4 (2008). В связи с длительным воен. конфликтом мед. помощь оказывают преим. в учреждениях частного сектора здравоохранения; больницы сосредоточены гл. обр. в центрах адм. областей. Общие расходы на здравоохранение поступают из ВВП, как из бюджетного финансирования, так и из частного сектора (2012; конкретных данных нет). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют: Конституция (2012); Гражд. кодекс (1973); законы о К-те здравоохранения и о безопасности продуктов питания (2013). С 2013 действует стратегич. план развития здравоохранения для организации оказания базовой мед. помощи населению и с 2014 – ключевой пакет мед. служб с акцентом на здоровье матери и ребёнка (особенно в сельской местности), на иммунизацию, борьбу со СПИДом, туберкулёзом, а также на водоснабжение и питание. Наиболее распространены инфекции (2011): бактериальная и амёбная дизентерия, гепатиты А и Е, тиф, лихорадка денге, малярия, а также гельминтоз шистосомоз. Осн. причины смерти взрослого населения – инфекции, неинфекционные болезни, травматизм (2012).

Спорт

Нац. олимпийский к-т создан в 1959, признан МОК в 1972. В 1972 спортсмены С. дебютировали на Олимпийских играх в Мюнхене; в дальнейшем участвовали в 1984, 1988 и с 1996 (в осн. в легкоатлетич. дисциплинах); призовых мест не завоёвано (на 1.1.2016). Наиболее популярные виды спорта – футбол, лёгкая атлетика, баскетбол, тхэквандо и др. В 2013 сборная команда С. по хоккею с мячом участвовала в чемпионате мира, проходившем в России. Среди спортсменов, добившихся наиболее крупных успехов, легкоатлеты – Абди Биле (чемпион мира 1987 и бронзовый призёр чемпионата мира 1993 в беге на 1500 м) и А. Нор Уасуге (победитель Африканских игр 1973 в прыжке в высоту). Мужская сборная команда С. по баскетболу – бронзовый призёр чемпионата Африки (1981), проходившего в Могадишо.

Образование. Учреждения науки и культуры

Школьное образование бесплатное. Система образования включает 2-летнее дошкольное воспитание, 8-летнее начальное, 4-летнее среднее, 2–3-летнее проф.-технич. и 4–5-летнее высшее образование. Начальным образованием охвачено ок. 30% уч-ся, средним – ок. 8%. Уровень грамотности населения в возрасте старше 15 лет составляет 37,8% (2013; данные Ин-та статистики ЮНЕСКО). В С. ок. 50 вузов. Гл. научные учреждения, вузы, библиотеки и музеи находятся в Могадишо. Действуют также Университетский колледж (1998; совр. статус с 2006), Ун-т (2000) и Технологич. ун-т Сомалиленда (2000; совр. статус с 2007) – все в Харгейсе; Вост.-Афр. ун-т в Босасо (1999), Ун-т в Буръо (2004), Ун-т Пунтленда (2004) в Гароуэ, Ун-т в Кисмайо (2005), Ун-т Гедо (2008) в Бардере и др. Н.-и. центр Пунтленда (1999).

Средства массовой информации

В период вооруж. конфликтов телекоммуникационная инфраструктура страны существенно пострадала. Служба нац. телевидения С. – «Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed» («Somali National Television», SNTV), контролируемая правительством, фактически восстановила своё вещание в 2011 (приостановлено в 1991). Трансляцию радиопередач на сомалийском, английском, арабском, амхарском, галла, итальянском, суахили, французском и афар языках (с 1941) ведут правительств. служба «Radio Muqdisho» (основана в 1943, в 1991 – нач. 2000-х гг. не функционировала), радиостанции «Mustaqbal Radio», «Radio Dhuusamareeb» и др. В Пунтленде трансляцию теле- и радиопередач осуществляют медиагруппа «Somali Broadcasting Corporation» (SBC; 2001), «Radio Garowe» (2004), подконтрольная местному правительству радиовещат. компания «Puntland TV iyo Radio» (2013). В Сомалиленде действуют: «Radio Hargeysa» («Radio Somaliland»; 1943), правительств. телевизионная служба «Telefeshinka Qaranka Somaliland» («Somaliland National TV», SLNTV, 2005). Ведущие общенациональные периодич. издания: «Mogadishu Times» (выходит с 1996, ежедневно), «Qaran», «Mogadishu Post», «Shabelle News», «Ayaamaha», «Maandeeq» и др. Правительств. информац. агентство – Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed (Somali National News Agency, SONNA, 1963–64).

Литература

Лит-ра народов С. развивается на сомали и английском языках. На её формирование значит. влияние оказала классич. араб. словесность, а также богатый местный фольклор. Зарождение письм. лит-ры в сер. 1970-х гг. связано с введением лат. графики. Популярностью пользовались худож. проза, драматургия и публицистика Мохаммеда Дахира Афраха (роман «Мана-Фай», 1981), Саида Шейха Саматара, Абди Кусу, Адена Ибрахима Ау-Хирси (кн. эссе «Барабаны войны», 2001). Среди наиболее известных совр. поэтов – Мохаммед Ибрахим Уарсаме (Хадрауэ), Мохаммед Хаши Дама (Гаррие), Абди Кайс, Абди Башир Индобур, Амина Саид Али. Большой резонанс за пределами С. снискало творчество самого значительного писателя С. – Нураддина Фараха, автора романной трилогии «Кровь на солнце» (1986–98), романа «Территории» (2000) и др., посвящённых ключевым социальным проблемам С. Гражд. война и социальные проблемы оказывают негативное влияние на развитие лит-ры С.; мн. писатели вынуждены жить в эмиграции.

Архитектура и изобразительное искусство

В городах с кон. 1-го тыс. до н. э. строились дома в традициях араб. зодчества; в 20 – нач. 21 вв. возводятся жилые и обществ. сооружения в русле европ. архитектуры. Развиваются традиц. ремёсла: резьба по дереву (архит. детали, подголовники, ларцы, гребни и др.) и по слоновой кости, работа по металлу, изготовление ювелирных украшений, ткачество (ковры, одежда), плетение корзин.

Музыка

В основе нар. музыки лежит пентатоника; пентатонич. мелодии-модели привязаны к жанрам традиц. поэзии (всего св. 30). Муз. инструменты юж. районов С.: местные разновидности барабанов, кастаньет, продольной флейты, лиры, а также трубы из мор. раковин, рогов антилопы. Во 2-й пол. 20 в. музыка С. испытала значит. влияние зап.-европ. культуры, в Нац. театре в Могадишо проходили концерты симфонич. музыки, образовались эстрадные ансамбли с участием электромузыкальных инструментов [особую популярность завоевал песенный жанр хилло (heello)]. После 1991 муз. жизнь зап. образца прекратилась.