АНИМАЦИО́ННОЕ КИНО́

-

Рубрика: Театр и кино

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

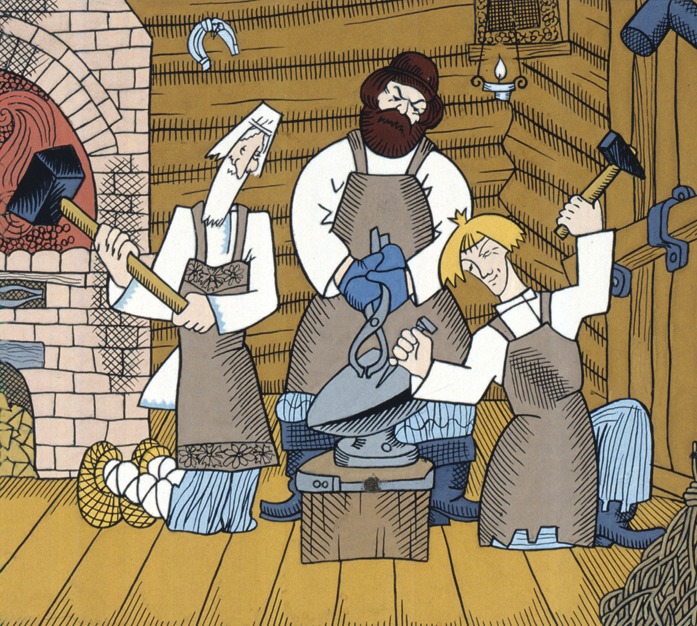

АНИМАЦИО́ННОЕ КИНО́, анимация (от лат. animatio – одушевление, оживление), синтетическое аудиовизуальное искусство, в основе которого лежит иллюзия оживления созданных художником объёмных и плоских изображений или объектов предметно-реального мира, запечатлённых на кино-, видеоплёнке покадрово. Другое назв. А. к. – мультипликационное кино, мультипликация (от лат. multiplicatio – умножение). Возникновение и развитие анимации как самостоят. вида творчества тесно связано с историей технологий, создающих иллюзию движения, которые разрабатывались в Европе задолго до изобретения кинокамеры бр. Люмьер (зоотроп, фенакистископ и пр. механич. и оптич. приспособления). Наиболее совершенным аппаратом был праксиноскоп Э. Рейно (запатентован во Франции в 1877; с 1892 проводились публичные сеансы с цветным изображением и муз. оформлением). Пионеры А. к. (в Европе – Э. Коль, В. Бергдаль, Л. Райнигер, в США – С. Блэктон, У. Маккей, М. и Д. Флейшеры) развивали пластич. особенности нового иск-ва, синтезируя элементы комиксов, кинематографа, комич. и муз. театра. Первооткрывателем объёмной анимации в 1911 был рос. оператор и реж. В. А. Старевич, добившийся натуралистич. форм и пластики в одушевлении кукольных персонажей. Большое влияние на развитие мирового А. к. оказал амер. художник и реж. У. Дисней. Он создал мощную индустрию с популярными рисованными персонажами (Микки-Маус, Дональд-Дак и др.), с нач. 1930-х гг. на десятилетия определившую эстетич. и идеологич. каноны классич. А. к. (антропоморфизм, шаржированный натурализм рисунка, авантюрно-романтич. сюжетика, трюково-гэговая стилистика и т. п.). В 1936 была основана и к 1960-м гг. приобрела мировую известность первая и крупнейшая в СССР студия «Союзмультфильм». Стиль классич. отеч. А. к., основанный на традициях рус. лит-ры и иск-ва, создали Л. А. Амальрик, Л. К. Атаманов, Д. Н. Бабиченко, В. С. и З. С. Брумберг, Б. П. Дёжкин, И. П. Иванов-Вано, Ю. А. Меркулов, В. И. Полковников, А. Л. Птушко, В. Г. Сутеев, Н. П. Ходатаев, М. М. Цехановский, Д. Я. Черкес и др. В процессе развития А. к. обрело многообразие технологич. форм: от традиц. оживления рисунка, живописи, фотографии, плоских марионеток, кукол, пластилина, сыпучих материалов или иных объёмных фактур – до «игольчатого экрана» А. А. Алексеева (объёмно-графич. композиции из подвижных иголок), бескамерной анимации Н. Мак-Ларена (покадровое рисование на плёнке), «пиксиляции» (покадровая съёмка натурного кино), двух- и трёхмерной компьютерной анимации (виртуальные движущиеся персонажи и виртуальная среда) и т. д.

После 2-й мировой войны во мн. странах Европы начали складываться нац. школы А. к. Особые эстетич. вехи в истории анимации связаны с обращением к условно-метафорич. языку, авангардным формам иск-ва, философско-публицистич. темам, а также с максимальным авторским самовыражением художников. Среди наиболее значимых режиссёров 1940–80-х гг.: Дж. Халас (Великобритания), Й. Трнка, К. Земан, Я. Шванкмайер (Чехословакия), В. Мимица, Д. Вукотич (Югославия), Б. Боццетто (Италия), Дж. Даннинг, С. и Т. Куэй (Великобритания), Р. Серве (Бельгия), П. Дриссен (Нидерланды), З. Рыбчинский, Я. Лениц (Польша), Ф. Бак, К. Лиф (Канада), В. Боровчик, Р. Лалу (Франция), Т. Динов (Болгария), К. Кавамото (Япония) и др. В 1960–80-е гг. значит. вклад в отеч. А. к. внесли Ф. С. Хитрук, А. Ю. Хржановский, Н. Н. Серебряков, Р. А. Качанов, В. М. Котёночкин, Ю. Б. Норштейн, А. М. Татарский, А. А. Петров, В. М. Угаров, Л. В. Носырев, И. Н. Гаранина, Э. В. Назаров, Г. Я. Бардин, Р. В. Давыдов, И. А. Ковалевская (Россия), Р. Раамат и П. Пярн (Эстония), Р. Стиебра и А. Буровс (Латвия), Е. Я. Сивоконь и Д. Я. Черкасский (Украина), Р. Саакянц (Армения). На протяжении всей истории А. к. ведущая роль наряду с режиссёром принадлежала художнику. Среди крупнейших художников отеч. А. к.: С. А. Алимов, А. В. Винокуров, В. Н. Зуйков, Л. И. Мильчин, В. А. Никитин, С. К. Русаков, А. М. Савченко, А. П. Сазонов, М. А. Соколова, А. А. Спешнева, Л. А. Шварцман, Ф. А. Ярбусова. Развитие сети проф. киношкол и междунар. фестивальной деятельности в 1990-е гг. дало новый импульс расширению стилевого, жанрового и технологич. многообразия А. к. Заявило о себе новое поколение режиссёров. Смена поколений и технич. модернизация в экранных искусствах на рубеже 20–21 вв. изменили идеологию и эстетич. принципы А. к., которое всё шире включает элементы документалистики, видео-арта, компьютерного дизайна. Крупнейшие междунар. фестивали А. к. проводятся в Анси (Франция), Оттаве (Канада), Эшпинью (Португалия), Загребе (Хорватия), Хиросиме (Япония), Сеуле (Юж. Корея), Штутгарте (Германия). Междунар. фестиваль «КРОК» проводится: с 1991 по 1997 как биеннале на территории Украины, а с 1998 – ежегодно и поочерёдно в Украине и в РФ.