ГВИНЕ́Я

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

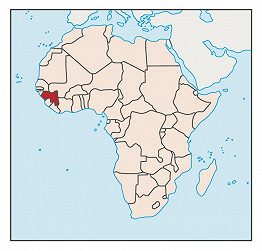

ГВИНЕ́Я (Guinée), Гвинейская Республика (République de Guinée).

Общие сведения

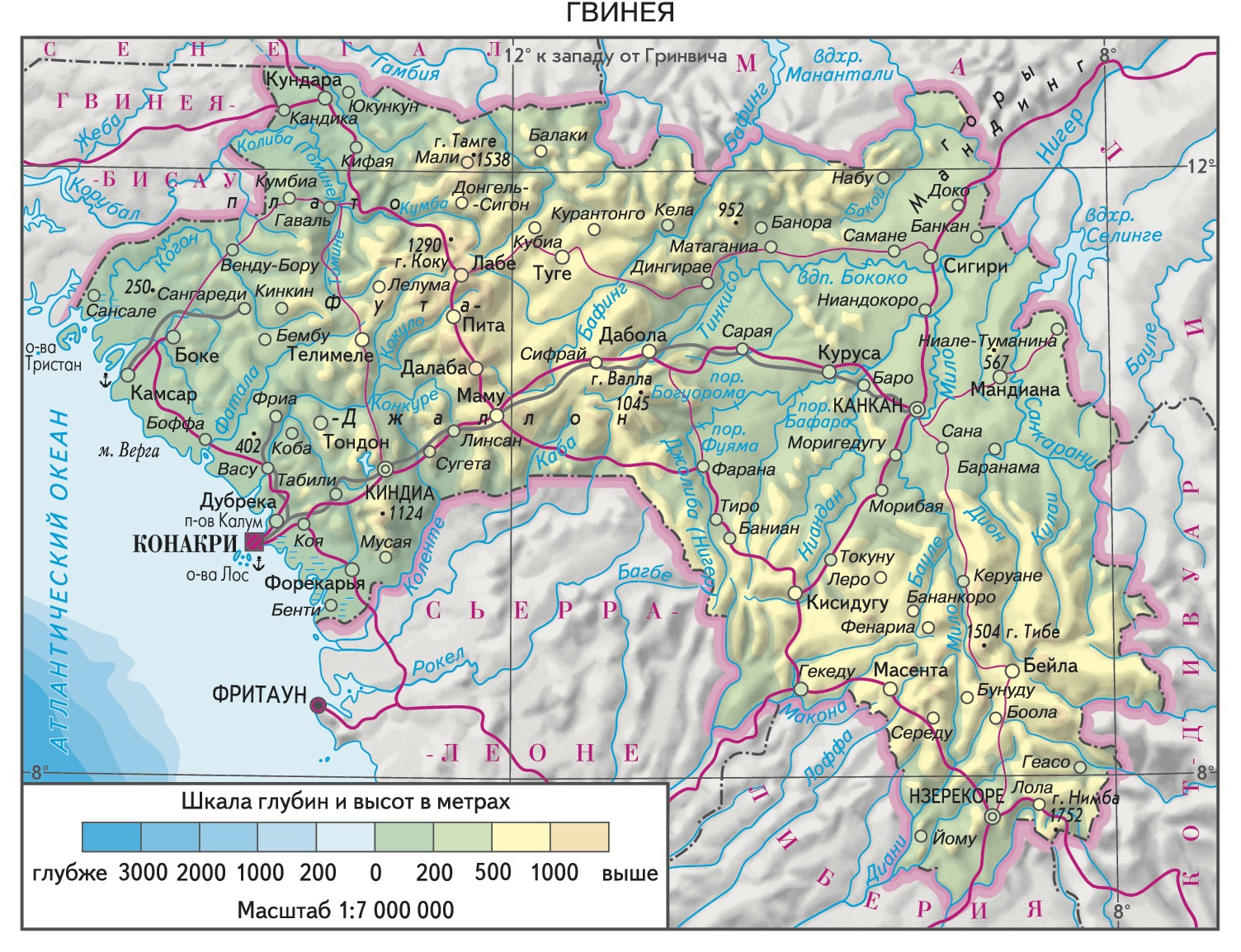

Г. – государство в Зап. Африке. На западе омывается Атлантическим ок. (длина береговой линии 320 км). Граничит на северо-западе с Гвинеей-Бисау, на севере – с Сенегалом, на севере и северо-востоке – с Мали, на востоке – с Кот-д’Ивуаром, на юге и юго-западе – с Либерией и Сьерра-Леоне. Пл. 245,9 тыс. км2. Нас. 8,1 млн. чел. (2006; по др. данным, ок. 9,5 млн. чел.). Столица – Конакри. Офиц. язык – французский. Денежная единица – гвинейский франк. Адм.-терр. деление: 33 префектуры и одна особая зона Конакри (табл.).

Г. – чл. ООН (1958), Афр. союза (1963), МВФ (1963), МБРР (1963), ВТО (1995).

Административно-территориальное деление (2006)

| Префектура | Площадь, км2 | Население, тыс. чел | Административный центр |

|---|---|---|---|

| Бейла | 17,4 | 187,4 | Бейла |

| Боке | 10,1 | 289,7 | Боке |

| Боффа | 5,0 | 164,7 | Боффа |

| Гаваль | 11,5 | 157,7 | Гаваль |

| Гекеду | 4,1 | 413,0 | Гекеду |

| Дабола | 6,0 | 113,9 | Дабола |

| Далаба | 3,4 | 154,3 | Далаба |

| Дингирае | 11,0 | 155,1 | Дингирае |

| Дубрека | 3,7 | 103,9 | Дубрека |

| Йому | 2,2 | 86,5 | Йому |

| Канкан | 18,4 | 232,6 | Канкан |

| Керуане | 7,9 | 124,2 | Керуане |

| Киндиа | 8,8 | 286,9 | Киндиа |

| Кисидугу | 8,9 | 212,9 | Кисидугу |

| Конакри | 0,3 | 1970,4 | Конакри |

| Коя | 1,9 | 52 | Коя |

| Кубиа | 1,5 | 114 | Кубиа |

| Кундара | 5,5 | 109,5 | Кундара |

| Куруса | 12,1 | 159,1 | Куруса |

| Лабе | 2,5 | 200,1 | Лабе |

| Лелума | 2,2 | 160,9 | Лелума |

| Лола | 4,2 | 124 | Лола |

| Мали | 8,8 | 245,1 | Мали |

| Маму | 6,2 | 221,4 | Маму |

| Мандиана | 12,9 | 158,4 | Мандиана |

| Масента | 8,7 | 298,9 | Масента |

| Нзерекоре | 3,8 | 278,3 | Нзерекоре |

| Пита | 4,0 | 264,8 | Пита |

| Сигири | 19,7 | 243,1 | Сигири |

| Телимеле | 8,1 | 282,7 | Телимеле |

| Туге | 6,2 | 131,7 | Туге |

| Фарана | 12,4 | 166,0 | Фарана |

| Форекарья | 4,3 | 135,4 | Форекарья |

| Фриа | 2,2 | 81,8 | Фриа |

Государственный строй

Г. – унитарное гос-во. Конституция принята 23.12.1990 (с изменениями, внесёнными на референдуме 11.11.2001). Форма правления – президентская республика.

Глава гос-ва – президент, срок президентского мандата 7 лет (количество переизбраний не ограничено).

Высший законодат. орган – однопалатный парламент – Нац. собрание. Состоит из 114 депутатов, избираемых на 5 лет.

Исполнит. власть осуществляет правительство, в которое входят президент, премьер-министр и 30 министров.

В Г. существует многопартийная система. Среди ведущих партий – Партия единства и прогресса, Партия обновления и прогресса, Союз за новую республику, Союз за нац. прогресс и др.

Природа

Рельеф

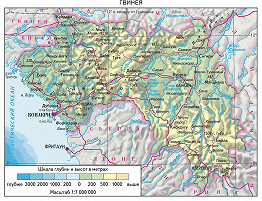

Ок. 2/3 территории Г. занимают средневысотные и низкие горы и плато. Вдоль сильно изрезанных эстуариями берегов Атлантического ок. протягивается плоская аллювиально-морская низменность шириной 30–50 км. Запад страны занимает столовое расчленённое плато Фута-Джаллон с отдельными массивами выс. до 1538 м (гора Тамге), поднимающееся от прибрежной низменности серией уступов выс. 300–400 и 800–1000 м. К востоку от Фута-Джаллон расположена возвышенная аккумулятивно-денудационная пластовая равнина бассейна верхнего течения р. Нигер. На юго-востоке Г., в зап. части Северо-Гвинейской возвышенности, распространены цокольные плато ср. выс. ок. 800 м и глыбовые нагорья выс. до 1752 м (гора Нимба, высшая точка страны).

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория расположена в юж. части раннедокембрийского Зап.-Афр. кратона, гл. обр. в области Леоно-Либерийского щита. В центре и на юго-востоке на поверхность выступают архейские гнейсы, кристаллич. сланцы, гранитоиды, а также метаморфизов. вулканогенные и обломочные породы зеленокаменных поясов. На северо-востоке на территорию Г. заходит Бирримский пояс раннепротерозойской (эбурнейской) складчатости, образованный метаморфизов. вулканогенно-терригенными толщами, прорванными гранитами с возрастом ок. 2,1 млрд. лет. На западе параллельно атлантич. побережью протягиваются позднепротерозойские складчатые системы Рокелид и Бассарид (сложены карбонатно-терригенными отложениями и вулканитами), которые на северо-западе перекрыты полого залегающими терригенными породами ордовика, силура и девона Гвинейской (Бове) синеклизы. На севере центр. части Г. распространены верхнерифейские, вендские и нижнепалеозойские терригенно-карбонатные отложения юж. окраины синеклизы Тауденни. В строении атлантич. побережья участвуют мезокайнозойские осадки. С раскрытием Атлантического ок. связано проявление позднемезозойского магматизма осно́вного и щелочного состава (габбро-нориты, долериты, кимберлиты). Широко развиты латеритные коры выветривания.

Г. занимает 1-е место в мире по запасам бокситов; месторождения расположены в центр. и зап. районах в пределах Гвинейской бокситоносной провинции. Пром. значение имеют коренные и россыпные месторождения алмазов в долинах рек Мило, Бауле, Диани, Макона на юго-востоке (крупнейшее россыпное месторождение Гбенко, коренные – Керуане, Кисидугу, Масента); месторождения руд золота (районы Сигири, Банора на северо-востоке). Известны месторождения железных руд (Симанду и Нимба на юго-востоке; Калум на юго-западе, в котором также заключены запасы руд никеля и хрома), а также графита, каменной соли, каолина, известняков. Вдоль атлантич. побережья – россыпи ильменита, циркона, рутила, монацита (месторождение Верга).

Климат

Для Г. характерен субэкваториальный климат, с чередованием резко выраженных влажного и сухого сезонов. Продолжительность влажного сезона от 7–10 мес (с марта – мая по октябрь – ноябрь) на юге страны до 3–5 мес (с июня по октябрь) на северо-востоке. Осадков в год от 1200–1500 мм во внутр. районах Г. до 4000 мм на побережье (в районе Конакри – до 4300 мм). Средние темп-ры самого тёплого месяца (март – апрель) на побережье 27–30 °С, во внутр. районах – 23–27 °С; самого холодного (август) – соответственно 24–26 °С и 18–24 °С. В сухой сезон во внутр. районах, подверженных иссушающему воздействию ветра харматан, дневные темп-ры нередко поднимаются до 38 °С.

Внутренние воды

Речная сеть густая и многоводная. Крупнейшие транзитные реки – Нигер, или Джолиба (длина в пределах Г. св. 640 км) с притоками Мило, Тинкисо и др., Бафинг (бассейн р. Сенегал), Гамбия – берут начало на склонах плато Фута-Джаллон и Северо-Гвинейской возвышенности. С юго-зап. склонов плато Фута-Джаллон стекают Конкуре, Когон, Фатала и др. реки, впадающие в Атлантический ок. в пределах Г. Реки порожисты, обладают значит. гидроэнергетич. потенциалом; характерны резкие внутригодовые колебания расходов воды. Судоходны лишь устьевые зоны некоторых рек, впадающих в океан, и небольшая часть течения р. Нигер и его притока Мило. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы Г. составляют 226 км3; водообеспеченность 27 тыс. м3/чел. в год. Для хозяйств. целей ежегодно используется 740 млн. м3 воды (из них 87% расходуется на нужды с. х-ва, 10% – на коммунально-бытовое водоснабжение, 3% потребляют пром. предприятия).

Почвы, растительный и животный мир

Коренные и вторичные леса занимают 59% территории Г. На наветренных склонах Северо-Гвинейской возвышенности сохранились участки коренных влажных вечнозелёных лесов на красно-жёлтых ферраллитных почвах. На б. ч. территории страны распространены преим. вторичные редкостойные листопадные леса и злаковые саванны на красных ферраллитных почвах с фрагментами галерейных лесов по долинам рек. Вдоль побережья местами произрастают мангровые заросли. Животный мир разнообразен, но мн. виды млекопитающих практически полностью истреблены или находятся под угрозой исчезновения (в т. ч. шимпанзе, африканский слон, леопард и др.). Преим. в пределах охраняемых территорий встречаются мелкие хищники из семейства виверровые (генеты, циветы), антилопы (лесные дукеры), бегемот и др. В Г. обитают 552 вида птиц, особенным разнообразием орнитофауны отличаются леса юго-вост. части страны; в долинах Нигера и его притоков отмечаются крупные скопления водоплавающих птиц.

В Г. 164 охраняемые природные территории общей пл. 1 млн. га, в т. ч. биосферные резерваты: Массив-ду-Зиама, Бадиар, 6 водно-болотных угодий междунар. значения (Исток Нигера и др.); частично в Г. – резерват Мон-Нимба (Нац. н.-и. станция по сохранению редких видов животных; включён в список Всемирного наследия).

Население

Осн. население Г. составляют народы, говорящие на манде языках (54,3%, в т. ч. мандинго 30,5%: малинке 28,9%, вассулу 0,8%, манья 0,6%, джаканка 0,3%; др. мандеязычные народы: сусу 12%, кпелле 5,4%, тома 1,9% и др.) и атлантических языках (44,8%, из них крупнейший – фульбе – 38,3%).

Высокие темпы естеств. прироста нас. (2,6% в 2006) обусловлены высокой рождаемостью (41,8 на 1000 жит.). Смертность 15,5 на 1000 жит. При высоком уровне фертильности (5,8 ребёнка на 1 женщину) очень высока и младенч. смертность (90 на 1000 живорождённых). В возрастной структуре населения преобладают молодёжь до 14 лет (44,4%) и люди трудоспособного возраста от 15 до 64 лет (52,5%); лиц старше 65 лет – 3,2%. Средний возраст нас. 17,7 года. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 49,5 года (мужчины – 48,3, женщины – 50,7 года). На 100 женщин приходится 100 мужчин. Средняя плотность нас. 33 чел./км2. Наиболее плотно заселены приокеанская низменность, центр. часть плато Фута-Джаллон и бассейн верхнего течения Нигера. Гор. нас. ок. 35%. Крупные города (тыс. чел., 2006): Конакри 1970, Нзерекоре 135,7, Киндиа 119,5, Канкан 115,6. Экономически активное нас. ок. 3 млн. чел. В с. х-ве занято 80% работающих, в пром-сти и сфере услуг – 20%. За чертой бедности проживает ок. 40% нас. (2003).

Религия

По данным на 2005, от 75 до 85% нас. Г. – мусульмане (ислам суннитского направления маликитского мазхаба распространён среди малинке, фульбе, бамбара, бага и др.; большим влиянием пользуются суфийские ордена кадирийя, баркийя – среди фульбе, тиджанийя – среди фульбе, сусу, мандинго и др., шадилийя – среди фульбе Фута-Джаллона); от 7 до 15% нас. придерживаются местных традиц. верований (лома, мано, банда, тенда, киси, кпелле и др., проживающие на юге и востоке Г.); ок. 8% – христиане (преобладают католики, имеются также англикане, евангелисты, плимутские братья). Значит. роль в обществ. жизни народов Гвинейского побережья продолжают играть тайные союзы (напр., мужской союз Поро, женский союз Санде и др.).

Исторический очерк

Согласно археологич. данным, территория Г. была заселена в эпоху неолита. Часть Г. входила в состав раннегосударств. образований Гана и Мали. В кон. 18 в. в результате войн исламизированных фульбе против дьялонке и фульбе-анимистов было создано раннефеодальное воен.-теократич. гос-во Фута-Джаллон.

Проникновение в Г. европейцев началось в сер. 15 в. Первыми на её побережье высадились португальцы, затем там появились французы и англичане. До нач. 19 в. европ. форты были центрами интенсивной работорговли, затем стали центрами торговли арахисом, пальмовым маслом, каучуком. В последней четв. 19 в. борьба за контроль над Г. шла между Францией, Великобританией и Германией. Соперничество колониальных держав выиграла Франция, заключившая договоры о протекторате с вождями прибрежных районов и правителем Фута-Джаллона. Франц. владения Юж. реки (так до кон. 19 в. называлась прибрежная часть Г.) подчинялись губернатору Сенегала, а в 1895 стали отд. колонией Франц. Гвинея, которая вошла в состав Французской Западной Африки (ФЗА). Установление колониальных порядков встретило сопротивление местного населения. В 1870–90-х гг. вооруж. борьбу против франц. колониальной экспансии вели мандинка во главе с Самори Туре, крупное антиколониальное восстание произошло в 1900 в Фута-Джаллоне.

Руководителем адм. аппарата Г. был франц. губернатор, подчинявшийся ген.-губернатору ФЗА. Колония была разделена на округа, состоявшие из кантонов. Вождями и деревенскими старостами в кантонах назначались как представители традиц. знати, так и люди незнатного происхождения, пользовавшиеся доверием колониальной администрации. До 1-й мировой войны Г. специализировалась на экспорте каучука, но после падения мировых цен на него стала вывозить гл. обр. бананы и ананасы. В 1930-х гг. началась разработка месторождений бокситов.

В 1947 на базе гвинейской секции Африканского демократического объединения была создана Демократич. партия Г. (ДПГ), первая массовая политич. партия совр. типа, возглавившая нац.-освободит. движение. В сент. 1958 по призыву ДПГ на референдуме по проекту новой франц. конституции 95,4% избирателей высказались против вхождения Г. в состав Франц. сообщества. Г. стала единств. франц. колонией, население которой высказалось против конституции Ш. де Голля и поддержало идею полной независимости.

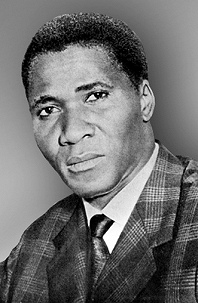

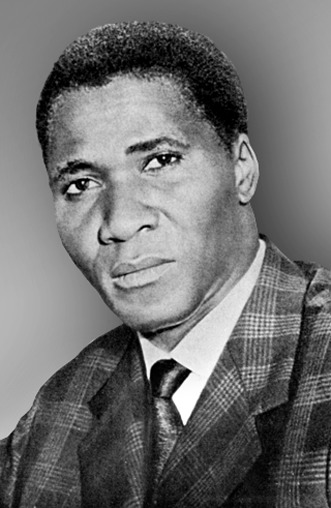

Независимость Г. была провозглашена 2.10.1958. Президентом страны стал лидер ДПГ А. С. Туре. Франция разорвала экономич. связи с Г., отозвала своих специалистов, объявила о введении санкций, к которым присоединились страны НАТО. Помощь СССР и др. социалистич. стран спасла Г. от экономич. коллапса. В Г. была введена однопартийная система. Туре разработал собств. концепцию «афр. социализма», в рамках которой ДПГ отводилась ведущая роль в осуществлении радикальной модернизации. В нояб. 1970 гвинейские эмигранты, находившиеся в оппозиции к режиму Туре, приняли участие в вооруж. вторжении в Г., организованном при поддержке Португалии. Целями этой акции были свержение Туре и разгром баз партизан, боровшихся за освобождение Португ. Гвинеи (см. Гвинея-Бисау). Мятежники были быстро разгромлены, после чего прошли массовые «чистки» в гос. аппарате и вооруж. силах Г. В 1975 был обнародован манифест «Партия – государство», согласно которому парт. и гос. органы слились в единую систему органов власти, выполнявших политич. и адм. функции. Новое парт.-гос. устройство было закреплено решениями съезда ДПГ 1978. Г. получила назв. Гвинейская Нар. Революц. Республика, а ДПГ стала также называться Партия-государство Гвинеи.

На междунар. арене Г. проводила политику неприсоединения. В 1958–61 и с сер. 1960-х гг. до сер. 1970-х гг. Г. поддерживала тесные отношения с социалистическими странами. Обвинив Францию в участии в антигвинейском заговоре, правительство Г. в 1965 разорвало с ней дипломатические отношения. Во 2-й пол. 1970-х гг. Г. укрепила отношения со странами Африки, Ближнего Востока и Запада. В 1976 дипломатические отношения с Францией были восстановлены.

3.4.1984 после смерти А. С. Туре (ум. 26.3.1984) армия совершила гос. переворот. Власть перешла к Воен. к-ту нац. возрождения (ВКНВ) во главе с полк. Л. Конте, который 5.4.1984 стал президентом. Действие конституции было приостановлено, страна вновь стала называться Гвинейской Республикой, ДПГ распущена. Меры ВКНВ по либерализации экономики и привлечению иностр. капитала не принесли позитивных результатов. Принятая в 1990 конституция предусматривала создание переходного правительства, а затем многопартийной республики. Конте выиграл президентские выборы 1993 и 1998. Созданная им Партия единства и прогресса (ПЕП) победила на парламентских выборах 1995, сопровождавшихся многочисл. столкновениями и актами насилия. По результатам референдума 2001 срок полномочий президента, начиная с 2003, был продлён до 7 лет. На парламентских выборах 2002 большинство мест в Нац. собрании завоевала ПЕП. В 2003 Конте, набрав св. 95% голосов избирателей, был переизбран на третий срок.

Хозяйство

Г. относится к числу наименее развитых государств мира. Основа экономики – добыча минер. сырья и с. х-во. Объём ВВП 18,99 млрд. долл. (по паритету покупательной способности; 2005), в расчёте на душу населения – 2000 долл. Реальный прирост ВВП 2% (2005). Индекс человеческого развития 0,466 (2003; 156-е место среди 177 стран мира). Структура ВВП (2005): сфера услуг 40,1%, пром-сть 36,2%, с. х-во 23,7%. Со 2-й пол. 1990-х гг. в стране проводятся реформы, направленные на структурную перестройку хозяйства, либерализацию экономики, приватизацию предприятий гос. сектора.

Промышленность

Ведущая отрасль экономики – добыча минер. сырья (обеспечивает более 70% экспортных поступлений, из них св. 2/3 приходится на бокситы и глинозём, 2004). Г. занимает 1-е место в Африке и 2-е место в мире после Австралии по добыче бокситов (ок. 20 млн. т в год; открытым способом). Осн. разрабатываемые месторождения: Боке (префектура Боке, близ г. Сангареди), Дебеле (префектура Киндиа) и Фриа (префектура Фриа; на его базе действует единственный в Г. боксито-глинозёмный комплекс Фригуа, ок. 650 т глинозёма в год). Ведётся добыча золота (ок. 17 т в год; месторождения Банора, Сигири, Мандиана, Леро), алмазов (53,5 тыс. кар; Бананкоре, Фенариа, Бунуду). Произ-во электроэнергии 775 млн. кВт6 ч, потребление 720,8 млн. кВт6 ч (2003). Действуют ТЭС в Канкане, Маму; ГЭС на р. Кокуло (в районе Кинкина), на р. Тинкисо (Дабола), на р. Бафинг (Кукутамба), на р. Конкуре (Сикаи).

Обрабатывающая пром-сть развита слабо и представлена предприятиями пищевой (в т. ч. чаеферментационная фабрика в Масенте; заводы: маслобойный в Даболе, сахарный в Коба, коптильный в Конакри, консервный в Маму, по произ-ву фруктовых соков в Канкане), химич. (взрывчатые вещества в Конакри, хинный завод, ароматич. масла́ в Середу), деревообрабатывающей (Нзерекоре, Маму, Масента, Конакри) пром-сти, произ-вом стройматериалов (кирпичные заводы, жел.-бетон. изделия в Коба, Канкане, Конакри). Широко развиты ремёсла и кустарные промыслы: ткацкое, кузнечное, гончарное дело, изготовление худож. изделий из кожи, дерева, металлов, кости.

Сельское хозяйство

Пахотные земли составляют ок. 3% территории страны, пастбища – 22,4%. Преобладают мелкие крестьянские хозяйства. Осн. экспортные культуры (сбор, тыс. т; 2004): цитрусовые 210, манго 160, бананы 150, ананасы 105, ядра масличной пальмы 53. Гл. потребительские культуры (сбор, тыс. т; 2004): маниок 1150, рис 845, кукуруза 90, батат 90, ямс 45. Выращивают также плантейн, сахарный тростник, арахис, кунжут, клещевину, кофе, гевею. Животноводство обеспечивает осн. внутр. потребности в мясных продуктах. Поголовье (тыс., 2003): крупного рогатого скота 2300, овец, коз 1500, свиней 53. Осн. животноводч. районы – бассейны рек Нигер, Мило, Санкарани, плато Фута-Джаллон. Рыболовство (ежегодный улов ок. 70 тыс. т).

Транспорт

Длина автодорог 44,3 тыс. км (2003), в т. ч. 4,3 с твёрдым покрытием (Конакри – Бомако, Дакар – Абиджан, Конакри – Фритаун). Протяжённость железных дорог 837 км (Конакри – Канкан, Сангареди – Камсар, Конакри – Фриа, Конакри – Дебеле, Конакри – Миньер). Осн. мор. порты – Конакри, Камсар. Гл. водные артерии – реки Конкуре, Когон, Гамбия, Нигер, Мило. 16 аэропортов, в т. ч. 5 имеют взлётно-посадочную полосу с твёрдым покрытием. Междунар. аэропорт в Конакри.

Внешняя торговля

Внешнеторговый баланс хронически дефицитен (стоимость экспорта 612,1 млн. долл.; импорта – 680 млн. долл.; 2005). Осн. статьи экспорта: бокситы, глинозём (49% стоимости экспорта; 2004), алмазы (10%), золото (15%), с.-х. продукция, рыба. Гл. торговые партнёры по экспорту: Франция (17,7%), Бельгия (14,7%), Великобритания (14,7%), Швейцария (12,8%), Украина (4,2%). Ввозятся транспортные средства (36% стоимости), продовольствие (34%), нефтепродукты (13%), продукция химич. пром-сти, машины и оборудование, преим. из Кот-д’Ивуара (15,1%), Франции (8,7%), Бельгии (5,9%), Китая (5,9%), ЮАР (4,6%).

Вооружённые силы

Вооруж. силы Г. состоят (2003) из Сухопутных войск (8,5 тыс. чел.), ВВС (800 чел.) и ВМС (400 чел.). Имеются военизир. формирования – жандармерия (1 тыс. чел.) и республиканская гвардия (1,6 тыс. чел.). Верховный главнокомандующий – президент. На вооружении 53 танка, 40 БТР, 27 БРМ, 46 арт. орудий и миномётов, зенитная артиллерия, ПЗРК, 8 боевых самолётов, 10 патрульных катеров. Комплектование по призыву (на основе всеобщей воинской повинности), срок службы 2 года. Подготовка офицерского состава осуществляется за рубежом. Мобилизац. ресурсы 1,7 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 900 тыс. чел.

Здравоохранение. Спорт

В Г. на 100 тыс. жит. приходится 11 врачей, 52 лица ср. мед. персонала, 1 стоматолог, 6 фармацевтов, 4 акушерки (2004). Расходы на здравоохранение составляют 5,8% ВВП (бюджетное финансирование – 15,5%, частный сектор – 84,5%; 2003). Наиболее распространённые инфекц. заболевания – бактериальная диарея, гепатит А, брюшной тиф, малярия, жёлтая лихорадка, шистосоматоз, менингококковый менингит, лихорадка Ласса (2005).

Вопросами физич. культуры и спорта занимается Мин-во по делам молодёжи, иск-ва и спорта. Нац. олимп. к-т создан в 1964, признан МОК в 1965. Спортсмены Г. участвуют в Олимпийских играх с 1968. Наиболее популярный вид спорта – футбол. В 2006 сборная страны по футболу вышла в 1/4 финала Кубка Африки. По территории Г. проходит ралли-рейд «Дакар».

Образование. Учреждения культуры

Образование обязательное и бесплатное для детей от 7 до 12 лет. Начальным образованием охвачено 63% детей соответствующего возраста, средним – 21%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 29,5% (2004). Система проф.-технич. образования включает учебные заведения двух типов: 2–3-летние уч-ща на базе 9 классов, готовящие квалифицированных рабочих, и учебные заведения (ф-ты вузов) для окончивших полную среднюю школу. Ун-ты: в Конакри (1963) и Канкане (1963; университетский статус с 1987); Политехнич. ин-т (1963) и Нац. школа искусств (1966) в Конакри, С.-х. ин-т в Фаране (1978), Горно-геологич. ин-т в Боке, Педагогич. ин-т в Манеа. Науч. исследования ведут Нац. ин-т науч. исследований и документации (1958) и Гос. секретариат науч. исследований (1969) в Конакри, Гвинейский пастеровский ин-т (1923) в Киндиа, Центр исследований по рису в Канкане. В Конакри: Нац. б-ка (1958), Нац. музей (1960).

Средства массовой информации

Гос. информац. агентство – Agence Guinéenne de Presse (AGP), действует с 1960. Ежедневная правительств. газета – «Horoya» (на франц. яз., основана в 1961, тираж 20 тыс. экз.; 2004). Еженедельники – «La Lance», «Le Lynx», «L’Indépendant». Гос. телерадиовещательная компания – «Radiodiffusion-Télévision Guinéenne, RTG» (в столице – 5 гос. радиостанций). Трансляция передач нац. телевидения ведётся с 1977.

Литература

Литература Г. развивается в осн. на франц. яз. На местном языке письменная лит-ра сложилась только у фульбе (яз. фула): поэмы-касыды на религ. и историч. темы («Жизнь аль-Хадж Омара» М. А. Тьямы, 1935, посвящённая правителю 19 в. Фута-Джаллоне, и др.). В поэзии 1950-х гг. доминировала антиколониальная тема. Отра Мамаду Траоре (сб. «К свободе», 1955), К. Ненекхали (сб. «Лагуны», 1956), М. Кааба в своих стихах отразили борьбу с расизмом, критиковали действия колонизаторов. Формирование прозы началось с худож. переработки фольклора: К. Фодеба в сб. поэм в прозе «Африканская заря» (1965) актуализировал легендарные сюжеты, придав им антиколониальную направленность; Дж. Т. Ниань в эпич. хронике «Сундьята, или Эпопея мандинго» (1960; рус. пер. 1963) пересказал нар. предание о знаменитом короле мандигов. На прозу Л. Камары оказали влияние идеи негритюда (лирич. повесть «Чёрный мальчик», 1953, – о традиц. быте деревни, не затронутой вторжением зап. цивилизации), эстетика экзистенциализма (роман «Взгляд короля», 1954); в романе «Драмус» (1966) в аллегорич. форме изображено противостояние традиц. культуры и совр. цивилизации. Нац.-патриотич. подъём первых лет независимости обусловил оптимистич. пафос повести «Аиссату в сентябре» Э. Сиссе (1959). Последующее разочарование в социально-политич. курсе А. С. Туре обусловило появление в 1970-х гг. оппозиц. лит-ры. Публицистичность, политич. риторика, приёмы шаржа и карикатуры отличают романы А. Фантуре. Поиски путей социального и культурного переустройства страны, освобождение от просветительских иллюзий – в центре романов В. Сассина. В кон. 20 в. в романистике Г. усилилась тенденция к худож. синтезу, взаимодействию фольклорного начала с характерными для совр. зап. лит-ры символикой, филос. мотивами. Проблемам совр. молодёжи посвящены романы Т. Моненембо, отличающиеся стилевым эклектизмом. Любовь к родине, восхищение красотой родного края, живая связь с традициями и культурой народа – осн. темы гвинейской поэзии кон. 20 – нач. 21 вв.

Изобразительное искусство и архитектура

Осн. типы традиц. жилища – круглые в плане хижины с плетнёвыми, обмазанными глиной стенами и конусообразной соломенной кровлей. В городах с приходом европейцев появились прямоугольные в плане дома с террасами. После 2-й мировой войны строятся здания совр. типов, с применением новых конструкций и материалов; характерны жалюзи, сквозные решётки, покатые крыши. В сер. 20 в. в Г. работали франц. архитекторы (Г. Ланьо, А. Шомет и др.). В 1960–80-х гг. в столице Г. – Конакри при участии архитекторов из социалистич. стран сооружены обществ. и пром. здания (Политехнич. ин-т, стадион, радиоцентр, науч. центр – по проектам сов. архитекторов; типография – по проекту архитекторов ГДР). Характерные памятники иск-ва Г. – каменные статуэтки людей и животных, выполненные в обобщённой условной манере, украшенная резьбой старинная дерев. утварь, геометризованные человеческие фигурки с головами фантастич. существ, ритуальные маски из дерева и кости. Распространены плетение из соломы (сумки, веера, циновки с несложным орнаментом 2–3 цветов), набивка тканей тёмно-синим, оранжевым и красным геометрич. узором. С 1960-х гг. появились проф. художники (М. К. Фалло, М. Б. Косса, М. Конде, К. Нануман и др.). Худож. мастерская в Конакри изготовляет лубочные картинки (листы плотной чёрной бумаги с нанесёнными разноцветной гуашью схематичными экспрессивными изображениями нар. танцев и др. сюжетов).

Музыка

Муз. культура Г. объединяет традиции фульбе, мандинго, бага, сусу, кисси, тома и др. народов Зап. Африки. У населения саванн сохранилось проф. иск-во гриотов (у мандинго – джали; в эпосе о Сундьяте, сюжет которого восходит к 13 в., повествуется о происхождении ксилофона бала, который был передан героем эпоса гриоту Бала Фасеке Коуйате). Традиц. музыка народов прибрежных и лесных районов является неотъемлемой частью обрядов инициации в священных рощах (характерно применение ансамблей идиофонов). Для Г., как и для соседних стран, типичны ансамбли барабанов, сопровождающие танцы в масках, свадебные и похоронные обряды, ритуалы культа предков, общинные празднества; в оркестрах применяются духовые инструменты из рога животных. Музыка Г. испытала влияние арабской, в колониальный период – европ. культуры.

С 1-й пол. 20 в. ведётся изучение традиц. музыки Г. (А. Шеффнер, Ж. Роже). Среди музыкантов этого периода – Мамади Кейта (основоположник школы игры на барабанах джембе), Сиди Диели Диубате (представитель популярного вокально-инструментального стиля мамайа, распространённого в Г. и Мали), Мори Канте. С 1958 ансамблевое барабанное музицирование и традиц. танцы включены в систему образования. Нац. оркестр танцевальной музыки «Сили», др. инструментальные ансамбли и оркестры становятся популярными в странах Зап. Африки, всемирную известность завоевал танцевальный оркестр «Бембея Джаз» (в его составе – вокалист Абубакар Дембу Камара, гитарист Секу Диабате). В 1970-х гг. под рук. певца Сори Кандиа Коуйате создан Нац. инструментальный и хоровой ансамбль традиц. музыки, включивший ведущих музыкантов страны (в т. ч. фульбе). С кон. 1980-х гг. в музыке Г. широко используются зап. инструменты, организуются классич. и эстрадные ансамбли зап. образца. Популярная музыка испытывает влияние карибских стилей.

Театр, балет, кино

В городах Г. существуют небольшие актёрские ансамбли, из наиболее одарённых артистов формируются балетные и драматич. труппы. Мн. драматич. коллективы создают пьесы путём импровизации (метод, унаследованный от нар. театра). С 1960 в Конакри на артистич. «кензэнах» (пятнадцатидневниках) устраиваются соревнования худож. коллективов. В 1960 был создан Нац. балет, в 1965 ансамбль «Джолиба», чей репертуар включал танцы и пантомимы. Среди др. танцевальных трупп: Афр. балеты Гвинеи, Нац. ансамбль ударных инструментов, Балет Матама. Среди хореографов и танцовщиков: А. Сума, П. и С. Камара, М. Бангура, С. Коли.

Кинематограф Гвинеи развивается с 1960-х гг., когда были созданы гос. предприятие «Сили-синема» и объединение «Сили-фильм». Среди наиболее значит. фильмов: «Сержант Бакари Вулен» (1966, реж. М. Л. Акин), «Чёрный ребёнок» (1995, реж. Л. Шевалье), «Золотой шар» (1998, реж. Ш. Дукуре), «Наши проблемы» (реж. Ш. Ф. Камара) и «Жители Конакри» (реж. М. Диавара) – оба 2004.

С 1970 проводится Нац. фестиваль иск-ва и культуры.