ВЕ́НА

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

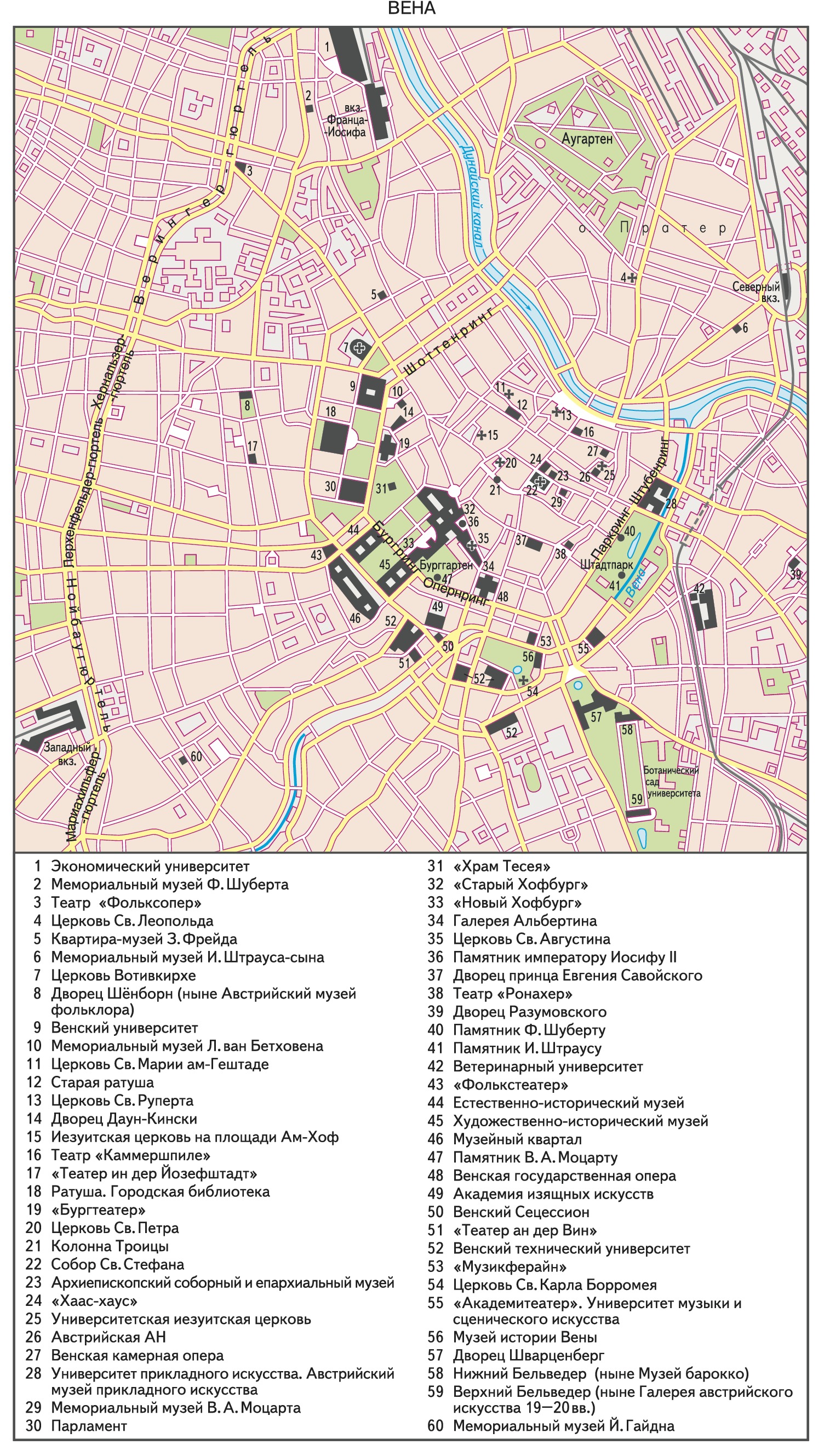

ВЕ́НА (Wien), столица Австрии, главный экономический, культурный и научный центр страны; образует самостоятельную адм. единицу (имеет статус федеральной земли). Нас. 1,57 млн. чел., в пределах Венской гор. агломерации (т. н. Большой Вены) – 2,1 млн. чел. (2006). Расположена на р. Дунай, в пределах т. н. Венского бассейна, у подножия горного массива Венский Лес. Гл. транспортный узел страны. Вокруг В. создана сеть автомагистралей (в т. ч. автобанов) и железных дорог (имеется 4 ж.-д. вокзала). Междунар. транзитное значение имеют ж.-д. магистрали Франкфурт-на-Майне – В. – Будапешт – Стамбул, Варшава – В. – Милан, Берлин – Прага – В. – Загреб. В. – крупный центр авиаперевозок; гл. междунар. аэропорт страны Вена-Швехат расположен в 19 км от центра столицы. Речной порт. Метрополитен (5 линий); наземное метро связывает центр В. с пригородами.

В 1 в. на месте кельт. поселения был основан рим. лагерь Виндобона (Vindobona) или Виенна (Vienna). В 3 в. при нём возникло гражд. поселение, получившее статус муниципия. К нач. 5 в. оно пришло в упадок. Вновь В. упоминается в 881 под назв. Вениа (Wenia). После отражения набегов венгров и создания маркграфства Австрия (996) город начал быстро развиваться. Расположенная на пересечении торговых путей и ставшая с сер. 12 в. резиденцией Бабенбергов, В. превратилась в один из ведущих экономич. и политич. центров Священной Рим. империи. В нач. 1200-х гг. В. обнесена гор. стеной, в 1221 получила гор. право (впоследствии имела статус княжеского, временами – имперского города). При Габсбургах (после 1282) значение В. в жизни империи ещё больше возросло. После безуспешной осады турками в 1529 город был дополнительно укреплён (в 1683 выдержал ещё одну тур. осаду). В 16 в. В. стала резиденцией императоров, фактич. столицей многонационального гос-ва австр. Габсбургов. С 1804 столица Австр. империи (в 1867–1918 – Австро-Венгрии). В 1805 и 1809 город был занят франц. войсками. После освобождения от наполеоновского господства здесь проходили заседания Венского конгресса 1814–1815. В В. развернулись гл. события Революции 1848–49 в Австрии. С распадом Габсбургской монархии в 1918 В. стала столицей Австр. республики. В 1921 получила статус федеральной земли. В февр. 1934 гл. очаг восстания левых австр. социал-демократов (см. Февральское вооружённое выступление 1934). В 1938–45 в результате аншлюса В. в составе Герм. империи. В 1943–45 подверглась разрушит. бомбардировкам амер. и брит. авиации. 13.4.1945 освобождена сов. войсками. С июля 1945 по 1955 находилась под управлением оккупац. администраций СССР, США, Великобритании и Франции. В последующие годы приобрела значение важного междунар. политич. центра как места проведения экономич. и политич. форумов, двусторонних встреч лидеров ведущих держав.

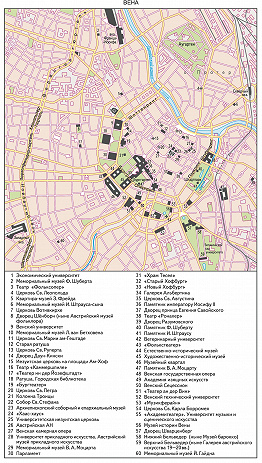

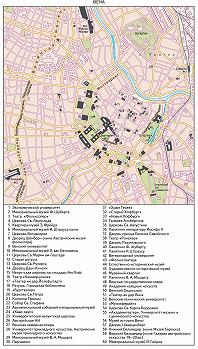

Планировка гл. правобережной части (между Дунайским каналом и предгорьями Венского Леса) – радиально-кольцевая. Густо застроенное историч. ядро В. («старый», или «внутренний», город) окружено полукольцами бульваров. Первое, ближнее к центру, полукольцо (Рингштрасе, 1856–88) – с правительств. и обществ. зданиями. Между Рингштрасе и вторым полукольцом (Гюртель, с 1894) – «внутр. округи»: жилые и деловые кварталы. Между Гюртелем и лесопарковым поясом – «внешние округи»: на западе – районы вилл и особняков, на юге, а также на левом берегу Дуная – пром. районы. На о. Пратер (между Дунаем и каналом) – гор. парки Пратер (включает территорию Венской междунар. ярмарки, проводится ежегодно с 1921) и Аугартен, портовые районы.

В старом городе с его узкими кривыми улочками сохранились: символ города – собор Св. Стефана (романский зап. фасад, 1-я пол. 13 в.; готич. зальный хор, 1304–40), романская ц. Св. Руперта (основана в 740; 12–15 вв.), Старая ратуша на Виплингерштрасе (фасад 1699–1706), готич. церкви августинцев (1330–49, арх. Д. Ландтнер), Св. Марии ам-Гештаде (упоминается в 1158; перестроена в 1330–1414 и в 19 в.), Иезуитская ц. на пл. Ам-Хоф (1386–1403, перестроена в 17 в.); быв. резиденция Габсбургов – Хофбург (основан в 1260; «Старый Хофбург», 1723–35, арх. Й. Э. Фишер фон Эрлах; ныне Австр. нац. библиотека; «Новый Хофбург», 1881–1913, архитекторы Г. Земпер, К. Хазенауэр; ныне музей). В стиле барокко построены летние дворцы с парками за пределами старого города: Шёнбрунн (1695–1749, архитекторы И. Б. Фишер фон Эрлах и Н. Пакасси; ныне музей), Шварценберг (1697–1704, арх. И. фон Хильдебрандт; 1720–23, арх. И. Б. Фишер фон Эрлах; ныне музей), Шёнборн (1706–14; ныне Австр. музей фольклора, основан в 1895), Бельведер (все – арх. Хильдебрандт; ныне музеи); церкви: университетская иезуитская (1626–30), Св. Петра (1702–1733, арх. Хильдебрандт), Св. Карла Борромея (1716–22, арх. И. Б. Фишер фон Эрлах); дворцы в старом городе: принца Евгения Савойского (1695–1724, архитекторы И. Б. Фишер фон Эрлах, Хильдебрандт; ныне Мин-во финансов), Даун-Кински (1713–16, арх. Хильдебрандт). Среди построек в стиле классицизма: дворец Разумовского (1805–12, арх. Л. Монтуайе), «Храм Тесея» (1822–24, арх. П. Нобиле). Во 2-й пол. 19 в. Рингштрасе застроена парадными зданиями в стиле эклектизма, среди них – Парламент (1873–83, арх. Т. Э. Хансен), Ратуша (1872–83, арх. Ф. фон Шмидт), ц. Вотивкирхе (1856–79, арх. Г. Ферстель). В стиле венского модерна возведены: выставочное здание венского Сецессиона (1897–98, арх. Й. Ольбрих), ц. Св. Леопольда психиатрич. клиники «ам-Штайнхоф» (1902–1907, арх. О. Вагнер), вилла Скива-Примавези (1915, арх. Й. Хофман), дом Штейнера (1910, арх. А. Лоз).

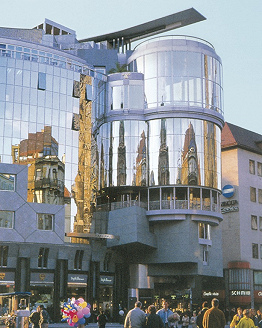

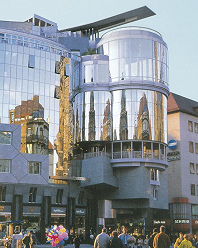

В последней четв. 20 в. реализован ряд масштабных проектов в центре города, в т. ч. Торговый дом «Хаас-хаус» (1985–90, арх. Х. Холляйн); также на окраинах: реконструкция быв. газометров (1896) в Зиммеринге [1995–2001, бюро Кооп-Химмельб(л)ау, архитекторы Ж. Нувель, М. Ведорн, В. Хольцбауэр] и др. Скульптурные памятники: колонна Троицы (Чумная колонна) на Грабене (1682–86, архитекторы И. Б. Фишер фон Эрлах, Л. Бурначини, скульптор П. Штрудель и др.). Памятники: имп. Иосифу II (1802–07, скульптор Ф. А. Цаунер), В. А. Моцарту в Бурггартене (1896, скульптор В. Тильгнер), И. Штраусу (открыт в 1921, скульптор Э. Хельмер) и Ф. Шуберту (1868, по проекту К. Кундмана и Т. Ханзена) в Штадтпарке и др. Историч. центр В. и дворец Шёнбрунн включены в список Всемирного наследия.

Крупнейшее науч. учреждение В. – Австр. АН (основана в 1847 как Имп. АН, с 1947 совр. назв.). В В. находятся св. 100 н.-и. институтов, науч. обществ, центров и ассоциаций, в т. ч. старейшие науч. общества: зоолого-ботанич. (1851), географич. (1856), метеорологич. (1865), химико-физич. (1869) и др. Крупнейшие вузы: Венский университет, Мед. ун-т (с 2004), Академия изящных иск-в (1692), Ветеринарный ун-т (1767), Ун-т музыки и сценич. иск-ва (основан в 1812 как консерватория, с 1919 Венская высшая школа музыки и сценического иск-ва, с 1998 совр. назв.), Венский технич. ун-т (1815), Ун-т прикладного иск-ва (1868), Венский ун-т культуры землепользования (1872), Экономич. ун-т (1898) и др. Певческая академия (1858). 53 крупные библиотеки, в т. ч. Австр. нац. б-ка (основана в 15 в.; в т. ч. собрание нотных рукописей и трактатов), гор. б-ка (1856), Парламентская б-ка (1869) и др. В Вене – Художественно-исторический музей (основан в 1891), Естеств.-историч. музей (1748; оба здания 1872–81, архитекторы Г. Земпер, К. Хазенауэр), Австр. музей прикладного иск-ва (1864; здание – 1913, арх. Й. Хофман), галерея Альбертина (1776); Собрания АХ: Картинная галерея (1822) и Гравюрный кабинет (1800); Австр. этнологич. музей (основан в 1876, реорганизован в 1928), Музей истории В. (основан в 1887; в здании 1954–58, арх. О. Хердтль) с музеем иск-ва 20 в. (1961), Музей воен. истории (1891), Архиепископский соборный и епархиальный музей (1933), Музей муз. инструментов. Музейный квартал (1990–2001, арх. М. Ведорн и др.) – Музей Леопольда, Музей совр. иск-ва фонда Людвига, Венский центр архитектуры и др. Мемориальные музеи Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, И. Штрауса-сына. Квартира-музей З. Фрейда. Театры: «Бургтеатр» (1741), «Театер ин дер Йозефштадт» (1788), «Театер ан дер Вин» (основан в 1787 Э. Шиканедером, здание перестроено в 1900, архитекторы Ф. Фелльнер Младший и Х. Хельмер), «Ронахер» (1872), «Фолькстеатер» (1889), «Раймунд-театер» (1893), «Академитеатер» (1913), «Каммершпиле» (1916), «Шаушпильхаус» (1978). Фестиваль танца (один раз в два года).

C 15 в. В. – центр австрийской, в 18 – 1-й пол. 20 вв. – один из центров мировой. муз. культуры. Муз. театры: Венская государственная опера, «Фольксопер», Венская камерная опера (основана в 1952), Новая опера (1990) и др. В старейшем венском театре во дворце Шёнбрунн с сер. 18 в. ставятся оперы и оперетты. Венское филармонич. об-во (1842). Венский филармонический оркестр, среди др. оркестров – Венский симфонический (1900, с 1933 совр. назв.), Симфонич. оркестр Австр. радио и ТВ (1969), Венский моцартовский (1986). Камерные коллективы: Придворная капелла («Хофмузик-капелла», 1498), «Альбан Берг-квартет» (1970), «Артис-Квартет» (1988), ансамбли старинной музыки «Concentus Musicus» (1953, руководитель Н. Арнонкур), «Клеменчич-Консорт» (1968), «Венская академия» (1985, руководитель М. Хазельбёк). Венский хор мальчиков (организован как часть Придворной капеллы, 1498), Хор им. А. Шёнберга (1972). Об-во друзей музыки (1812), Центр А. Шёнберга (1998), Центр Г. фон Караяна (1995). Муз. фестивали: «Винер Фествохен», совр. музыки «Вин Модерн» (1988), оперетты «КлангБоген» (1960), пасхальный «ОстерКланг» (1996), ежегодный оперный фестиваль барокко (2003). Междунар. конкурс вокалистов «Бельведер» (1982) и др. Одно из крупнейших в мире музыкальных издательств – «Universal Edition» (1901).

Сильнейшие австр. футбольные клубы «Рапид» и «Аустриа». В. – место проведения крупнейших междунар. соревнований: ежегодных мужских теннисных турниров, финалов Лиги чемпионов УЕФА (1964, 1987, 1990, 1995), чемпионатов мира по хоккею с шайбой (с 1967), шахматных турниров (кон. 19 – сер. 20 вв.).

В городе производится 35% ВВП страны и ок. 1/3 стоимости условно-чистой продукции обрабатывающей пром-сти, аккумулируется до 50% иностр. инвестиций в австр. экономику. Ок. 88% работающих занято в сфере услуг, ок. 12% – в обрабатывающей пром-сти и строительстве.

Основа экономики В. – сфера услуг (обеспечивает ок. 85% ВРП), специализацию которой определяют в первую очередь столичные функции города (высокая концентрация правительственных учреждений), а также обслуживание многочисл. междунар. организаций. На левобережье Дуная в Донау-парке расположен Венский междунар. центр (т. н. Городок ООН, UNO-City, 1-я очередь – 1979; здание «Аустриа центер Виенна», 1987, выс. 101 м, арх. И. Штабер) с головными офисами МАГАТЭ, ЮНИДО и др. По численности сотрудников ООН В. занимает 2-е место среди городов мира после Нью-Йорка. В. – традиц. место проведения междунар. переговоров и встреч гос. деятелей (в т. ч. на высшем уровне), а также междунар. конференций, науч. конгрессов, симпозиумов и совещаний. В городе находятся штаб-квартиры и представительства мн. крупных компаний, как с преобладающим национальным, так и с преим. иностр. капиталом («Austrian Airlines», «Opel- Austria», «Siemens AG Österreich», «Verlagsgruppe News» и др.).

В столичной агломерации аккумулируется более 80% банковского капитала, производится до 3/4 общего объёма австр. страховых операций. В В. расположены Австр. нац. банк и крупнейшие коммерч. банки страны, в т. ч. «Bank Austria» (в 2001 поглощён банковско-финансовой ТНК «Hypo-Vereinsbank», в которой преобладает герм. капитал) и «Raffeisenbank Austria».

В нач. 2000-х гг. наиболее быстрыми темпами развивался сектор деловых и профессиональных услуг (менеджмент, маркетинг, лизинг, логистика, консалтинг, риелторские, аудиторско-бухгалтерские, нетехнические бизнес-услуги). Общенациональное значение имеют также такие сектора, как НИОКР и образование, транспорт, связь и телекоммуникации, информац. инфраструктура (в В. находится крупнейшее информац. агентство страны «Austria Press Agentur»), СМИ. На финансирование НИОКР и образования в В. ежегодно расходуется более 2% ВВП страны. Быстро развивается сеть предприятий торговли, представленной как малыми и средними предприятиями, так и магазинами крупных компаний, принадлежащих гл. обр. иностр. капиталу («Peek & Cloppenburg», «Gerngross», «Generali», «H & M», «Bernhart» и др.). Крупные поступления в гор. бюджет обеспечивают туристич. бизнес и связанная с ним гостиничная индустрия (наряду с дорогими отелями, расположенными преим. в центр. части города – гостиничная сеть «Imperial», отели «Бристоль», «Европа», «Захер», «Им-Пале-Шварценберг», «Бидермайер» и др., имеется большое количество сравнительно недорогих гостиниц, пансионов).

Обрабатывающая промышленность (со строительством и малым кустарно-ремесленным сектором) обеспечивает ок. 15% ВРП. Производится преим. высококачественная продукция, часто по индивидуальным заказам. Ведущая отрасль – машиностроение (в т. ч. транспортное, радиоэлектронное и электротехническое, станко- и приборостроение, произ-во пром. оборудования, с.-х. машин). Крупнейшие предприятия транспортного машиностроения – два завода фирмы «Simmering – Graz-Pauker» (произ-во электровозов, дизель-моторов, компрессоров, подъёмных устройств), завод компании «Wagner-Byro» (локомотивы и самоходные подъёмные краны), а также автомобильный завод «Opel-Austria» в пригороде В. Асперне. Электротехнические и радиоэлектронные заводы герм. фирмы «Siemens». Станкостроительные предприятия специализируются на выпуске высокоточных станков. Важная отрасль пром. специализации В. – полиграфич. индустрия. Развиты химико-фармацевтич., швейная, текстильная, пищевая отрасли. В. – один из ведущих в странах ЕС центров произ-ва на экспорт модного дамского платья, трикотажа, шляп, изысканной мебели, муз. инструментов. В пределах Венской гор. агломерации расположено неск. предприятий нац. значения, в т. ч. на юго-востоке, в Швехате, – крупнейший в Австрии нефтеперерабатывающий завод (мощность 10 млн. т сырой нефти в год); там же сосредоточены основные австр. мощности по производству полимеров (полиэтилена и пластмасс).

Развитие Венской гор. агломерации в последней трети 20 – нач. 21 вв. в значит. степени определял процесс субурбанизации. Для центра города (его историч. ядра и совр. деловой части) было характерно сокращение численности населения, которое увеличивалось в окраинных районах города и пригородах. После проведения крупных гидротехнич. работ в 1970-е гг., создания второго, параллельного русла Дуная и возникновения между двумя руслами т. н. Дунайского острова (используется в значит. степени в целях рекреации) началось селитебное освоение районов левобережья, ранее часто подвергавшихся затоплению.