БЕЛГОРО́ДСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

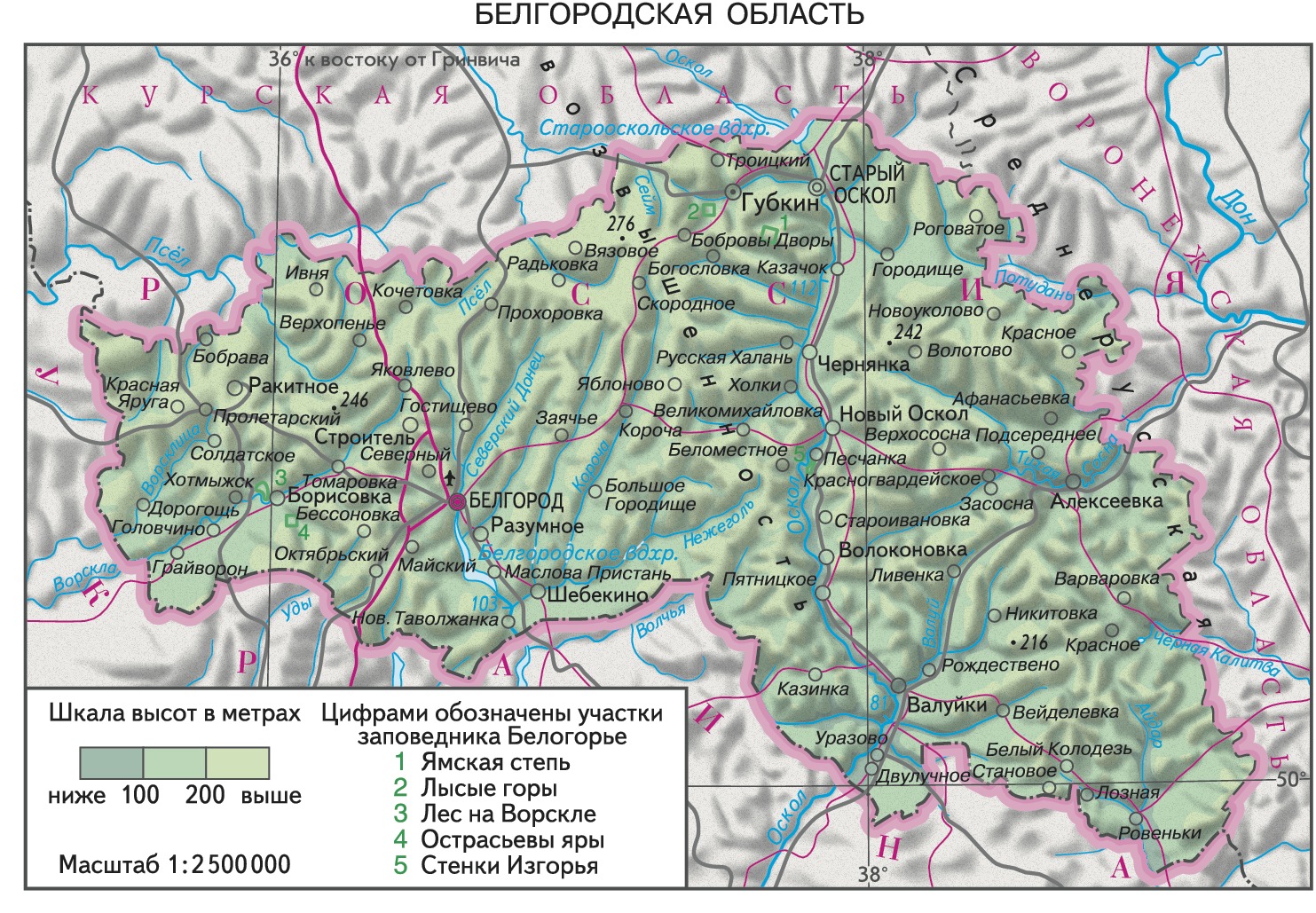

БЕЛГОРО́ДСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Российской Федерации. Расположена на юго-западе Европейской части России. Входит в Центр. федеральный округ. Пл. 27,1 тыс. км2. Нас. 1151,6 тыс. чел. (2005; 1226 тыс. в 1959; 1378 тыс. в 1989). Адм. центр – г. Белгород. Адм.-терр. деление: 21 район, 10 городов, 20 пос. гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти области определяется Уставом (Основным законом) Б. о. (1995). Гос. власть осуществляют Белгородская областная дума, администрация Б. о., иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Уставом области. Белгородская областная дума – высший законодат. (представительный) орган гос. власти области; состоит из 35 депутатов, избираемых на 4 года. Администрация Б. о. – высший исполнит. орган гос. власти. Глава администрации (губернатор) – высшее должностное лицо области, наделяемое полномочиями областной Думой по представлению Президента РФ.

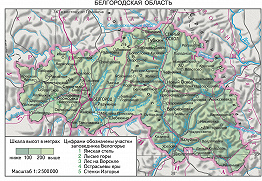

Природа

Б. о. расположена в южной части Вост.-Европ. равнины, на юго-зап. склонах Среднерусской возвышенности. В рельефе преобладают всхолмлённые приподнятые равнины (высшая точка – 276 м), сильно расчленённые овражно-балочной сетью. Распространены карстовые формы рельефа. Геологически территория Б. о. приурочена к Воронежской антеклизе Русской плиты древней Вост.-Европ. платформы, фундамент которой содержит крупные залежи железных руд (бассейн Курская магнитная аномалия). В месторождениях Коробковское, Лебединское, Стойленское, Яковлевское, Гостищевское сосредоточено св. 80% запасов руд КМА. Известны месторождения бокситов (Висловское), природных строит. материалов, в т. ч. мела и песка.

Климат умеренно континентальный. Зима мягкая, с частыми оттепелями; ср. темп-ра января от –8 °С до –9,2 °С. Лето продолжительное, тёплое, с частыми ливневыми дождями и грозами, ср. темп-ра июля от 19,4 °С на севере до 20,6 °С на юго-востоке. Осадков в год от 550 мм на севере и северо-западе до 450 мм на юго-востоке. Характерны значит. межгодовые колебания осадков, в отд. годы наблюдаются засухи и суховеи. Продолжительность вегетац. периода 185–190 дней. Область имеет достаточно густую и разветвлённую речную сеть общей протяжённостью св. 5 тыс. км. Длину св. 100 км имеют только реки Северский Донец, Оскол, Тихая Сосна (бассейн Дона), Ворскла (бассейн Днепра). К сер. 20 в. активизация эрозионных процессов на водосборах вследствие интенсивной с.-х. деятельности стала причиной резкого снижения водности рек, привела к утрате ими судоходного значения. Для коммунального, пром. и с.-х. водоснабжения в Б. о. создано св. 1100 прудов, 4 водохранилища, в т. ч. Старооскольское на р. Оскол и Белгородское на р. Северский Донец.

Б. о. расположена преим. в лесостепной зоне, небольшая юго-вост. часть территории – в степной. В почвенном покрове преобладают чернозёмы выщелоченные, типичные и обыкновенные. В лесостепи под участками лесной растительности сформировались серые лесные почвы, в долинах рек распространены аллювиальные почвы. Леса занимают ок. 10% территории, наиболее характерны междуречные, нагорные, пойменные и байрачные дубравы. С сер. 20 в. прослеживается тенденция к усыханию дуба, становятся редкими такие лесные растения, как воробейник пурпурно-голубой, башмачок настоящий, пыльцеголовник красный, ясенец голостолбиковый и др. По террасам рек изредка встречаются естественные сосновые боры. Коренная растительность разнотравно-луговых степей сохранилась только по склонам оврагов и балок и в поймах рек, на остальной территории степи распаханы. Под угрозой исчезновения находятся такие степные виды, как шалфей эфиопский, бельвалия сарматская и др. Своеобразны ксерофитные травянисто-кустарниковые растительные сообщества с преобладанием реликтовых и эндемичных видов флоры, формирующиеся на обнажениях пород мелового состава. В лесостепной зоне распространены «сниженные альпы», представленные осокой подольской, проломником Козо-Полянского, волчеягодником Юлии и др. Тимьянники встречаются в степной зоне на крутых меловых склонах со смытыми щебнистыми почвами, разреженный травяной покров представлен тимьяном меловым, васильком Маршалла, оносмой простейшей. Иссопники встречаются на крайнем юге области и представляют собой формации нагорных ксерофитов. В Б. о. встречаются лось, косуля, кабан, волк, лисица, барсук, куница. Многочисленны зайцы (беляк и русак), крапчатый суслик. На территории области вновь появились ранее полностью истреблённые сурок-байбак, бобр, европейский олень. Создан природный заповедник Белогорье (1999).

Под влиянием атмосферного загрязнения от пром. источников (98 тыс. т, 2003), загрязнения поверхностных и подземных вод пром. и с.-х. стоками в Б. о. сложилась острая экологич. ситуация. Зоны общего загрязнения сформировались вокруг городов Белгород, Губкин и Старый Оскол. Высокая степень распаханности территории, значит. расчленённость рельефа и малая лесистость способствуют развитию эрозии и дефляции почв, что ведёт к утрате плодородных с.-х. угодий.

Население

Большую часть населения Б. о. составляют русские (92,9%, 2002, перепись). Из др. этнич. групп – украинцы (3,8%), армяне (0,5%), белорусы (0,3%), азербайджанцы (0,3%), турки (0,3%), татары (0,2%), немцы, молдаване, цыгане, грузины, поляки и др. Характерна естеств. убыль населения: смертность (16,7 на 1000 жит., сер. 2005) превышает рождаемость (8,9 на 1000 жит.); младенческая смертность 9,4 на 1000 живорождённых. Доля женщин 54,2% (2003). Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 16,6%, старше трудоспособного возраста 22,8%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни составила 68,3 года (мужчины – 62,5, женщины – 74,3). Характерен устойчивый миграционный приток населения (коэф. миграционного прироста 77 на 10 тыс. жит.), в осн. из др. регионов РФ. Ср. плотность нас. 55,8 чел./км2. Гор. нас. 65,8% (2005; 62,8% в 1989, 10,6% в 1959). Крупные города (2005, тыс. чел.): Белгород (340,9), Старый Оскол (217,4), Губкин (86,3), Шебекино (45,6), Алексеевка (39,3).

Религия

На территории Б. о. зарегистрировано 212 приходов Русской православной церкви Моск. патриархата; 20 общин евангельских христиан-баптистов; 9 общин христиан веры евангельской – пятидесятников; 3 общины евангельских христиан; 7 общин адвентистов седьмого дня; 5 общин свидетелей Иеговы; 3 прихода Рос. православной свободной церкви; 2 прихода Укр. православной церкви Киевского патриархата; 2 старообрядч. общины; 1 иудейская община (2005). Зарегистрированы также общины и приходы Истинно-православной церкви (1 приход), Новоапостольской церкви (1 община), Методистской церкви (2 общины). Действуют три монастыря Русской православной церкви Моск. патриархата: Марфо-Мариинский женский мон. в г. Белгород, Свято-Троицкий мужской мон. в с. Холки Чернянского р-на, Воскресенский женский мон. в с. Зимовенька Шебекинского р-на.

Исторический очерк

Древнейшие следы человеческой деятельности в Б. о. относятся к среднему палеолиту. Древности каменного века изучены слабо. Бронзовый век представлен памятниками сменяющих друг друга катакомбной культуры, абашевской культуры, срубной культуры, к концу бронзового и началу раннего железного века – бондарихинской культуры. С сер. 1-го тыс. до н. э. регион входил в зону влияния скифов, затем сарматов. В 1–2 вв. н. э. здесь появляются памятники типа Картамышево, связанные с традициями среднеднепровского варианта зарубинецкой культуры и влиянием пшеворской культуры. Памятники 3 – нач. 5 вв. представлены сейминско-донецким вариантом киевской культуры, на юго-западе – черняховской культурой; их сменяет пеньковская культура. В 8–10 вв. территория совр. Б. о. являлась северо-зап. пограничьем Хазарского каганата (лесостепной вариант салтово-маяцкой культуры). После похода киевского кн. Святослава Игоревича на Хазарский каганат (965) земли в верховьях р. Северский Донец вошли в состав Древнерусского гос-ва. В 11–13 вв. часть региона занимали половцы. С 12 в. данная территория входила в состав Черниговского княжества. Монголо-татарское нашествие привело к запустению края. В эпоху Золотой Орды в регионе известно кочевое население. Во 2-й пол. 14 в. территория совр. Б. о. вошла в состав Вел. кн-ва Литовского. В 1500 кн. Василий Иванович Шемячич, владевший этими землями, перешёл с уделом на службу к вел. кн. московскому Ивану III Васильевичу. Присоединение этих владений к Рус. гос-ву было закреплено Московским перемирием 1503. С этого времени Донецко-Оскольская лесостепь (территория совр. Б. о.) играла важную роль в обороне государства от набегов крымских татар, т. к. здесь сходились гл. степные дороги (Кальмиусская сакма, Изюмский и Муравский шляхи). С 1571 для борьбы с крымскими вторжениями в регионе стала действовать общерус. сторожевая служба, тогда же была произведена первая попытка обозначить границы Рус. гос-ва с Крымским ханством, что положило начало рус. пограничной службе и пограничным войскам. В кон. 16 в. здесь построены первые крепости: Белгород, Валуйки, Оскол (см. Старый Оскол). Территория совр. Б. о. серьёзно пострадала в годы Смоленской войны 1632–34 (см. в ст. Русско-польские войны 17 в.). В 1630–50-х гг. для обороны юж. границ Рус. гос-ва построена Белгородская черта. На территории, примыкавшей к ней, создан военно-адм. округ – Белгородский разряд (в 1677 в него входил 61 город), руководимый белгородским воеводой. Территория совр. Б. о. входила в Киевскую губернию (1708–27), Белгородскую губернию (с 1727; разделена в 1777–79 между вновь образованными Тульским, Слободско-Украинским, Орловским и Курским наместничествами), Воронежскую губернию и Курскую губернию (1796–1928). В 19 в. в регионе стали развиваться перерабатывающая пром-сть и произ-во стройматериалов для местных нужд. За пределы региона свою продукцию вывозили только мелоизвестковые заводы. Общероссийским центром произ-ва и переработки садово-ягодной продукции стал Корочанский уезд.

После подписания Брестского мира 1918, в апреле того же года герм. войска оккупировали Белгородский, Бирючанский, Валуйский, Грайворонский, Новооскольский и частично Корочанский уезды, вошедшие в состав Укр. державы гетмана П. П. Скоропадского. В 1919 на юге региона шли бои Красной Армии с частями Вооружённых сил Юга России. В 1928–34 территория совр. Б. о. входила в Центральночернозёмную область, которая в 1934 разделена на Воронежскую область и Курскую область. В годы Вел. Отеч. войны регион оккупирован герм. войсками (1941–1943). Освобождён в ходе Курской битвы 1943, во время которой здесь произошло Прохоровское танковое сражение. Указом Президиума ВС СССР от 6.1.1954 образована Б. о., в её состав вошли 23 района Курской и 8 районов Воронежской областей.

Хозяйство

Б. о. входит в Центральночернозёмный экономич. р-н; объём пром. продукции по стоимости в 4,1 раза превышает объём с.-х. продукции. Доля области в ВВП РФ 0,7%. В экономике страны выделяется добычей железных руд (36,3% от РФ, 2003), произ-вом шифера (17,1%), теплофикационных водогрейных котлов (15,4%), сахара-песка (13,6%), сахарной свёклы (13,4%), стиральных машин (11,9%), масла растительного (10,1%), цемента (10,4%), проката чёрных металлов (ок. 4%), лекарственных средств и др. В структуре ВРП (%) доля пром-сти 36,7, с. х-ва 14,9, торговли и коммерч. деятельности по реализации товаров и услуг 11,3, нерыночных услуг 10,8, строительства 5,6, транспорта и связи 5,4, др. отраслей 11,3. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %): частная 66,7, гос. и муниципальная 17,9, обществ. и религ. организаций (объединений) 10,9, прочие формы собственности 4,6.

Экономически активное нас. 712 тыс. чел., из них 91,8% заняты в экономике. Отраслевая структура занятости (%): пром-сть 20,9, с. х-во 20,3, торговля и обществ. питание 13,5, образование 9,4, строительство 7,4, здравоохранение 6,7, жилищно-коммунальное хозяйство 5,4, транспорт 5,0 и др. Уровень безработицы 8,2%. Денежные доходы на душу населения 5,1 тыс. руб. в месяц (64,8% от среднего по РФ; сер. 2005); 22,9% нас. области имеет доходы ниже прожиточного минимума.

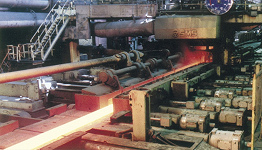

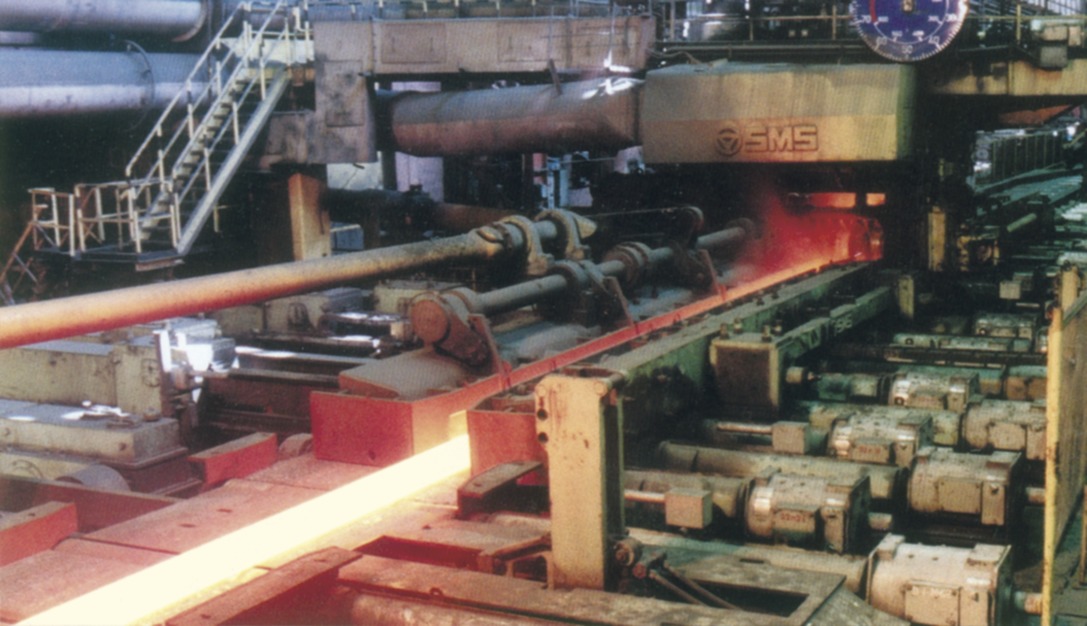

Промышленность. Объём пром. продукции составил 120 млрд. руб. (2004). Отраслевая структура пром. произ-ва (%): чёрная металлургия 38,7, пищевая 21,6, машиностроение и металлообработка 13,4, электроэнергетика 9,7, пром-сть строит. материалов 8,5, мукомольно-крупяная и комбикормовая 4,1, химич. и нефтехимич. 2,6, лёгкая 2,3, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 0,7. Суммарная установленная мощность электростанций Б. о. составляет 167 МВт. Действуют Губкинская ТЭЦ (36 МВт), Белгородская ТЭЦ (25,6 МВт), блок-станция в г. Шебекино (17 МВт) и др. Собственное произ-во обеспечивает только 5% потребностей (табл. 1); недостающую электроэнергию область получает от Курской и Воронежской энергосистем. Потребности в газе и нефтепродуктах удовлетворяются за счёт внешних поставок (осн. поставщик – «Белгороднефтепродукт»). На территории Б. о. находится одна из крупнейших минер.-сырьевых баз РФ. Осн. железорудные месторождения – Стойленское, Лебединское, Стойло-Лебединское. Металлургич. комплекс представлен Лебединским и Стойленским горно-обогатит. комбинатами (открытая добыча руд), комбинатом «КМАруда» (г. Губкин; подземная добыча) и «Оскольским электрометаллургическим комбинатом» (единств. крупное предприятие в РФ, работающее по технологии прямого восстановления железа).

Таблица 1. Основные виды промышленной продукции

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | |

| Электроэнергия, млрд. кВт ч | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |

| Железная руда, млн. т | 24,6 | 28,1 | 25,0 | 32,0 | 33,7 |

| Сталь, тыс. т | - | 1644 | 1503 | 2273 | 2417 |

| Прокат чёрных металлов готовый, тыс. т | - | 1363 | 1342 | 2046 | 2121 |

| Паровые котлы производительностью св. 10 т пара/час | 2920 | 2380 | 1232 | 332 | 60 |

| Машины стиральные, тыс. шт. | 36,9 | 143 | 136 | 158 | |

| Лекарственные средства, млн. руб. (1985, 1990, 1995 - млрд. руб.) | 0,1 | 0,2 | 163 | 534 | 583 |

| Цемент, млн. т | 5,6 | 6,1 | 3,5 | 3,4 | 4,3 |

| Листы асбоцементные (шифер), млн. условных плиток | 340 | 396 | 250 | 276 | 331 |

| Сахар-песок, тыс. т | 341 | 443,5 | 430,2 | 952,8 | 794 |

| Масла растительные, тыс. т | 34,7 | 60,3 | 39,1 | 140,9 | 162 |

Предприятия машиностроения производят широкий ассортимент продукции; объёмы произ-ва ориентированы гл. обр. на потребности области. Ведущие предприятия: «Белгородский завод энергетич. машиностроения» (паровые котлы, трубопроводная арматура, газогенераторы и др.), «Белгородский завод с.-х. машиностроения», «ЭМК – завод металлоконструкций» (строит. металлоконструкции, дорожные ограждения, металлич. гаражи; Белгород), «Белгородский завод "Ритм"» (с.-х. техника, оборудование для нефтегазовой пром-сти), «Белагромаш-сервис» (почвообрабатывающая техника и др.), белгородские «Электромашина» (электродвигатели) и ПО «Сокол» (радиоприёмники, электронные телефонные станции), а также «Старооскольский завод автотракторного электро-оборудования» (в т. ч. стиральные машины), «Оскольский механический завод».

Б. о. – крупный производитель синтетических моющих средств (г. Шебекино), готовых лекарственных препаратов (г. Белгород). В Б. о. на базе собств. сырьевых ресурсов (мела, песка, глины) налажено крупное произ-во строит. материалов (цемента, портландцемента, жел.-бетон. конструкций, клинкера, керамич. кирпича и др.). Ведущие предприятия отрасли: Старооскольский цементный завод (один из крупнейших в Европе), «Белгород-Траст» (мел), завод стройматериалов «КМАпроектжилстрой» (г. Старый Оскол) и др. Осн. направление специализации пищевой пром-сти – произ-во сахарной, мясной, молочной и овощной продукции разл. степени переработки, растит. масла и комбикормов. Ведущие предприятия: «Алексеевский молочно-консервный комбинат», кондитерская фабрика «Славянка» (г. Старый Оскол), «Эфирное» (растит., сливочные и комбиниров. масла, г. Алексеевка), «Белмясо» (г. Белгород), «Белгородский молочный комбинат», «Кристалл-Бел» (сахарный завод, пос. гор. типа Чернянка), «Губкинский мясокомбинат». Действуют также крупные предприятия с участием иностр. капитала: молочный комбинат «Онкен» (рос.-герм., пос. Прохоровка), «Белгородский эксперим. завод рыбных комбикормов» (рос.-брит.), плодоовощеконсервный завод «Домат» (болг., Красногвардейский р-н) и др. Главные промышленные центры области – Белгород, Старый Оскол, Алексеевка. В экспорте преобладают железные руды и концентраты, чёрные металлы, цемент, продовольствие, в импорте – с.-х. продукция, чёрные металлы, машины и оборудование, химич. продукция.

Сельское хозяйство. Стоимость валовой продукции с. х-ва Б. о. 29,3 млрд. руб. (2004), в т. ч. 53,4% приходится на продукцию растениеводства. Пл. с.-х. угодий 21,4 тыс. км2 (2003, 79% пл. области), из них 60,9% занимает пашня. Развитию с. х-ва способствуют благоприятные агроклиматич. ресурсы, прежде всего плодородные почвы (чернозёмы занимают более 70% территории Б. о.). Выращивают зерновые (пшеницу, ячмень, кукурузу, гречиху), кормовые, технические (в т. ч. масличные культуры), картофель и овощи (табл. 2). Б. о. – крупный производитель подсолнечника, зерна, картофеля, овощей; лидирует в РФ по посевам кориандра.

Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Зерно | 1348,7 | 2173,5 | 912,3 | 1347,0 | 1696,7 |

| Сахарная свёкла | - | 4412,1 | 2579,7 | 1843,3 | 2500,0 |

| Подсолнечник (семена) | - | 97,5 | 165,2 | 172,6 | 136,3 |

| Картофель | 487,3 | 390,4 | 452,1 | 586,9 | 662,8 |

| Овощи | 188,9 | 153,7 | 127,3 | 170,9 | 179,6 |

| Плоды и ягоды | - | 37,3 | 37,4 | 13,6 | 91,7* |

Животноводство представлено молочно-мясным скотоводством, свиноводством, мясо-шёрстным овцеводством, птицеводством (табл. 3). Б. о. занимает ведущие в РФ позиции по поголовью свиней, крупного рогатого скота, произ-ву мяса, молока и яиц (табл. 4).

Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Крупный рогатый скот | 969,0 | 937,3 | 662,4 | 459,2 | 363,3 |

| Свиньи | 1083,6 | 984,2 | 672,2 | 469,2 | 476,1 |

| Овцы и козы | - | 444,3 | 156,3 | 63,8 | 55,1* |

Таблица 4. Основные виды продукции животноводства

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Скот и птица на убой, тыс. т | 173,0 | 206,3 | 113,3 | 115,2 | 225,9 |

| Молоко, тыс. т | 864,5 | 1024,7 | 779,6 | 604,8 | 559,7 |

| Яйца, млн. шт. | - | 535,3 | 470,2 | 567,3 | 606,7* |

| Шерсть, т | - | 1527 | 488 | 127 | 70* |

Ок. 94% с.-х. угодий относится к землям с.-х. организаций. В хозяйствах населения производится 43,3% всей с.-х. продукции области, в с.-х. предприятиях – 53,9%. С.-х. предприятия – осн. производители зерна (91%) и технич. культур. В хозяйствах населения производится почти весь картофель и ок. 90% овощей.

Транспорт. В транспортной системе Б. о. ключевую роль играет ж.-д. транспорт (61% грузовых и 59% пассажирских перевозок). Длина железных дорог 700 км (2003). По территории области проходят ж.-д. магистраль, соединяющая Москву и С.-Петербург с Крымом и Кавказом; автомагистраль Москва – Крым. Длина автодорог с твёрдым покрытием 6,5 тыс. км. Автомобильным транспортом осуществляются перевозки с.-х. продукции, строит. материалов, а также пассажирские перевозки. Междунар. аэропорт в Белгороде.

Здравоохранение

В Б. о. насчитывается 105 больниц, количество коек составляет 116,9 на 10 тыс. жит., работали 5,2 тыс. врачей, 16,4 тыс. лиц ср. мед. персонала (2002). Осн. причины смерти – сердечно-сосудистые заболевания (65,3%), злокачественные новообразования (11,7%), несчастные случаи и травмы (4,7%). В структуре общей заболеваемости болезни сердечно-сосудистой системы составили 16,7%, органов дыхания – 15,7%, костно-мышечной системы – 10,9%.

Образование. Учреждения культуры

В 2002/03 учебном году в Б. о. функционировали 567 дошкольных учреждений (41,8 тыс. воспитанников), 787 учреждений общего образования (св. 194,8 тыс. уч-ся), 30 проф. уч-щ и лицеев (17,1 тыс. уч-ся), 113 учреждений дополнит. образования (149,2 тыс. детей и подростков). Действовали 22 гимназии, 3 лицея, 1395 классов с углублённым изучением предметов; ок. 70 культурно-образоват. центров, 75 муз. школ, школы искусств, 4 худож. школы (всего 20 тыс. уч-ся), 8 специализир. детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 13 детско-юношеских спортивных школ, 19 клубов физич. подготовки (всего ок. 36 тыс. уч-ся). Сельские учебные заведения составляли 76% всех образоват. учреждений области. В области работали: 22 вуза (включая филиалы), в т. ч. 6 государственных – университет (1876; статус университета с 1996), Технологич. ун-т строит. материалов им. В. Г. Шухова (1970), С.-х. академия (1978), Ун-т потребительской кооперации (1978), Юридич. ин-т (1985), Ин-т культуры (2000); 25 ср. спец. учебных заведений (всего обучалось св. 71 тыс. студентов). 31 музей (включая филиалы); крупнейшие музеи: краеведческие – в с. Алексеевка, Старом Осколе (оба с 1923) и др.; историко-краеведч. в Белгороде (1924); художественный в г. Валуйки; мемориальные – Первой конной армии в Великомихайловке (1939), военно-историч. музей-заповедник «Прохоровское поле» в пос. Прохоровка (1995), комплекс «Курская дуга» в с. Яковлево (1972–73), Музей-диорама «Курская битва» в Белгороде (1987). Музеи М. С. Щепкина (в с. Алексеевка; 1988), Н. В. Станкевича (1988) и др. Функционировали 660 библиотек, из них крупнейшие: библиотека университета (1941), Универсальная науч. б-ка (1897, имеет 19 филиалов), библиотека для слепых (1958), детская (1970) и юношеская (1976) библиотеки.

Средства массовой информации

В области 196 печатных и 88 электронных СМИ (2005). Ведущие издания – газеты «Белгородская правда», «Белгородские известия», «Смена», «Единство», «Наш Белгород». Телевизионное и радиовещание осуществляется гос. телерадиокомпанией «Белгород», гос. учреждением «Телекомпания "Приосколье"», областной телерадиокомпанией «Мир Белогорья», рядом коммерческих теле- и радиостанций, в т. ч. ТВ «Магнит».

Архитектура и изобразительное искусство

Старейшие памятники Б. о. относятся к 17 в.: Свято-Троицкий пещерный монастырь в с. Холки (основан в 1620; восстановлен в 1999; храм иконы Донской Божией Матери, 1999, и др.), остатки крепости у старинного с. Хотмыжск (1640), «Палатовский вал» (1679–80) и др. Среди архит. памятников 18 – нач. 20 вв.: постройки, сохранившиеся в Белгороде, а также церкви Свт. Николая в с. Слоновка (1775) и Покрова в с. Песчанка (1790), Успенский собор в Новом Осколе (1803), Знаменская ц. в пос. Уразово (1806) и Воскресенский храм в с. Хотмыжск (1834–1839, арх. А. М. Мельников) – в стиле классицизма; Троицкая ц. в с. Становое (1855); Свято-Троицкий (1730) и Крестовоздвиженский (1787) храмы, Александро-Невский собор (нач. 20 в.), торговые ряды (1873); здание Русско-Азиат. банка в стиле модерн в Старом Осколе; здание гимназии (1907) в Грайвороне. Уцелели остатки дворянских усадеб 18–19 вв. в сёлах Богословка (с 1995 Мемориально-культурный центр им. В. Ф. Раевского), Головчино (постройка «Круглое здание», кон. 18 – нач. 19 вв.), посёлках Борисовка, Ракитное (дворцовый ансамбль князей Юсуповых), г. Шебекино и др. В некоторых сёлах сохранились мельницы нач. 20 в.

С 1990-х гг. осуществляются крупные архит. проекты: Спасо-Преображенский собор с мотивами др.-рус. архитектуры (1992–96, арх. А. Н. Оболенский и др.) в Губкине; ансамбль новых памятников (1995–2000) военно-историч. музея-заповедника «Прохоровское поле»: храм Святых апостолов Петра и Павла (арх. Д. С. Соколов и др.), звонница «Памятник Победы» (скульптор В. М. Клыков и др.), Колокол Единения (арх. В. В. Перцев) и др.; Часовня-ротонда в честь 2000-летия Рождества Христова (2000, А. Н. Берсенев, А. А. Шишков) и комплекс зданий Белгородского ун-та (2001) – в Белгороде; Дворец торжеств в Старом Осколе (2003). Среди совр. художников – график С. С. Косенков, плакатист И. Д. Бобенчик, скульптор А. А. Шишков.

Музыка

Муз. культура Б. о. сохраняет традиц. основу – песенный и инструментальный фольклор (южнорус. традиция). Начало его изучению положено в кон. 1950-х гг. А. В. Рудневой и В. М. Щуровым. Ведущие фольклорные коллективы: ансамбль с. Подсереднее Алексеевского р-на (с 1965), ансамбль «Пересек» (с 1989, при гос. Центре нар. творчества в Белгороде) и др. Развитие проф. муз. культуры связано с открытием Белгородской гос. филармонии (1966), в составе которой – Симфонич. оркестр (основан в 1994). Ряд исполнительских коллективов функционирует при Белгородском гос. центре муз. иск-ва (с 1990), при муниципальных центрах Губкина (с 1991) и Старого Оскола (с 2001). В Белгороде работает Театр песни (с 2001). Ведущие самодеят. коллективы области – Хор ветеранов войны и труда Белгорода (1970) и Нар. хор с. Бессоновка Белгородского р-на (1970). В 2000 создано региональное отделение СК России; среди композиторов – Ю. Л. Мишин, Н. Г. Бирюков, Е. Ю. Латыш-Бирюкова. Проводятся междунар. фестивали – хоровой музыки им. С. А. Дегтярёва и Г. Я. Ломакина (уроженцы Белгородчины), гитарной музыки (оба с 1994, Белгород), слав. культуры «Хотмыжская осень» (с 1997, с. Хотмыжск Борисовского р-на). С 1993 в Белгороде проходит Всерос. конкурс баянистов и аккордеонистов «Кубок Белогорья».

Театр

В Б. о. работают: Драматич. театр им. М. С. Щепкина (с 1935), Театр кукол (с 1961), вокально-хореографич. ансамбль «Белогорье» (с 1971) – все в Белгороде; Театр для детей и молодёжи (с 1996) в Старом Осколе. В Белгороде проводятся Всерос. театральный фестиваль «Актёры России – М. С. Щепкину» (с 1988), Междунар. фестиваль театров кукол «Белгородская забава» (с 1995).