АЛТА́ЙСКИЙ КРАЙ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

АЛТА́ЙСКИЙ КРАЙ, субъект Рос. Федерации. Расположен в юго-вост. части Зап. Сибири. Входит в Сибирский федеральный округ. Пл. 169,1 тыс. км2 (0,99% пл. РФ). Нас. 2583,4 тыс. чел. (1,8% населения РФ, 2004; 2479 тыс. чел. в 1926, 2525 тыс. чел. в 1959, 2630 тыс. чел. в 1989). Центр – Барнаул. Адм.-терр. деление: 60 районов, 12 городов (в т. ч. 11 краевого подчинения), 14 пос. гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти определяется Уставом (Основным законом) Алтайского края (1995). Гос. власть осуществляют Алтайский краевой совет нар. депутатов, глава администрации, администрация края, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Уставом края. Алтайский краевой совет нар. депутатов – высший законодат. (представительный) орган гос. власти, состоит из 68 депутатов, избираемых на 4 года (половина по одномандатным избират. округам, половина по краевому избират. округу). Администрация края – высший исполнит. орган гос. власти. Формируется и возглавляется главой администрации, наделяемым полномочиями краевым Советом по представлению Президента РФ.

Природа

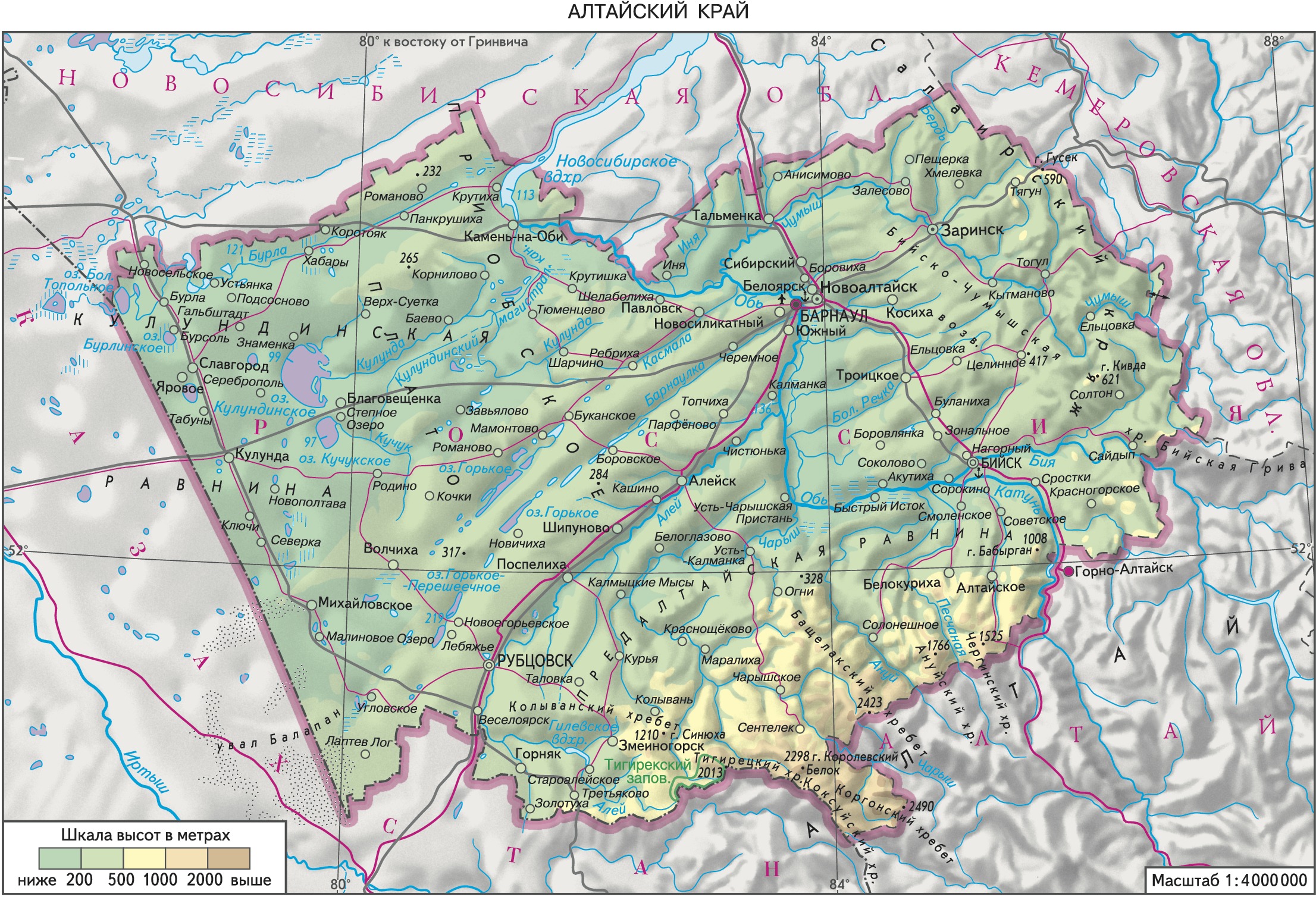

Территория края подразделяется на две неравные части – равнинную и горную (см. карту). Сев.-зап. равнинная часть занимает 3 /5 всей территории (юго-вост. окраина Западно-Сибирской равнины); на левобережье Оби расположены Кулундинская равнина и Приобское плато, на правобережье – предгорья и склоны Салаирского кряжа выс. до 621 м. На юге в зап. части – низкогорья и среднегорья Рудного Алтая, в вост. части отроги собственно Русского Алтая (выс. до 2423 м). Известны месторождения каменного угля, железных (Белорецкое, Холзунское, Инское), марганцевых, полиметаллич. руд (Змеиногорское, Золотушинское, Степное, Таловское, Захаровское) и др. руд цветных металлов. Уникальные месторождения поделочных камней (яшма, порфиры, мраморы, граниты) в пределах Колыванского, Тигирецкого и Коргонского хребтов. В многочисл. озёрах Кулундинской равнины – запасы поваренной соли, соды (Петуховское, Танатарское озёра) и мирабилита (Кулундинское, Кучукское озёра). В отрогах Чергинского хребта на базе выходов минер. термальных (в т. ч. радоновых) вод основан один из старейших в России бальнеологич. курортов – Белокуриха. На равнине климат умеренно континентальный с продолжительной холодной и малоснежной зимой, что обусловливает глубокое промерзание грунтов. Ср. темп-ра января –19 °C. Лето жаркое, часто засушливое. Ср. темп-ра июля ок. 19 °C. Осадков 250–350 мм в год, в предгорьях и горах Алтая выпадает до 1500 мм. Продолжительность вегетационного периода 160–170 дней. По территории края протекает св. 17 тыс. рек (95% менее 10 км длиной) общей протяжённостью ок. 51 тыс. км. Б. ч. территории орошается реками бассейна Оби и её истоков Бии и Катуни; остальные реки принадлежат бессточному бассейну Кулундинской равнины. Из 11 тыс. озёр самые крупные – Кулундинское (728 км2) и Кучукское (181 км2) горько-солёные озёра. Ниже г. Камень-на-Оби создано Новосибирское водохранилище. А. к. находится в степной и лесостепной природных зонах. Разнотравные, типчаково-ковыльные и луговые степи на каштановых почвах и чернозёмах б. ч. распаханы. В ложбинах древнего стока Кулундинской равнины на песках произрастают ленточные сосновые боры; встречаются берёзовые колки́. В горах хвойные леса (из лиственницы, пихты и кедровой сосны) на серых лесных и дерново-слабоподзолистых почвах с высотой сменяются горными тундрами на горно-тундровых почвах и субальпийскими лугами на горно-луговых маломощных почвах. В степях многочисленны грызуны; обычны волк, лисица; из птиц – степной жаворонок, кулик, дрофа, стрепет, степной орёл. В горах сохранились лось, марал, пятнистый олень и др. В зап. Алтае, на границе с Казахстаном, в 1999 создан Тигирекский заповедник. В крае 30 заказников (ок. 5% от общей площади). Природные условия благоприятны для жизни населения. Экологич. ситуация контрастная. В степных районах имеются территории с незначит. антропогенной нагрузкой. Зоны общего загрязнения региона сформировались вокруг городов Бийск, Барнаул и Рубцовск. На юге – пятна радиоактивного загрязнения (вследствие ядерных испытаний в Казахстане).

Население

Бо́льшую часть населения А. к. составляют русские (92%; 2002, перепись). Алтайцы насчитывают 0,07%, кумандинцы – 0,06%. Немцы (3%) расселены компактно: с 1991 восстановлен в несколько изменённых границах Немецкий нац. р-н, существовавший на Алтае в 1927–38. Из др. групп – украинцы (2%), казахи (0,4%), татары (0,3%), белорусы (0,3%), армяне (0,3%), азербайджанцы (0,2%). Сложная демографич. ситуация 1990-х гг., обусловленная снижением рождаемости и ростом смертности, привела к тому, что естеств. прирост населения сменился в 1992 убылью. Естеств. убыль населения 0,5% (2002, близка к средним значениям по РФ). В 2002 рождаемость составила 10,3; общая смертность – 15,7 на 1000 жит.; младенческая смертность – 13,5 на 1000 живорождённых. Половозрастная структура населения практически не отличается от средней по РФ: доля женщин 53,4%, населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 17,6%, старше трудоспособного возраста 20%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 65,7 года: мужчины – 59,6, женщины – 72,4. Миграц. прирост, характерный для 1990-х гг. (в осн. за счёт беженцев из юж. республик быв. СССР), сменился с 2001 миграц. убылью – коэф. 23 на 10 тыс. жит. (2002). Ср. плотность нас. 15,5 чел./км2 (макс. вдоль осн. железных дорог, наименьшая в горных районах). Доля гор. нас. 53,4% (2004; 7,8% в 1926, 33,7% в 1959, 57,9% в 1989). Крупные города (тыс. чел., 2004): Барнаул (635,8), Бийск, (231,1), Рубцовск (161,6).

Религия

На территории А. к. действуют (2005): 157 приходов и 10 монастырей РПЦ, 2 прихода РПЦЗ, значительное число старообрядч. общин разных толков [незарегистриров. общины Часовенного согласия, 4 общины Белокриницкой (Австрийской) иерархии, 1 община Поморского согласия, 1 община Древлеправославной церкви и др.], 20 приходов Римско-католич. церкви, св. 50 протестантских общин разл. исповеданий, 1 община Армянской апостольской церкви, 2 иудаистские общины, есть общины свидетелей Иеговы, существует общественное мусульм. движение.

Исторический очерк

На территории А. к. находятся стоянки нижнего палеолита (Денисова пещера, Ушлеп), памятники эпохи бронзового века елунинской культуры 1-й пол. 2-го тыс. до н. э. (Берёзовая Лука), андроновской культуры (Фирсово XIV, Шипуново), ирменской культуры (10–8 вв. до н. э.), еловской культуры (9–8 вв. до н. э.). Ранний железный век представлен большереченской культурой (7–1 вв. до н. э.), а с 5 в. до н. э. – памятниками скифо-сибирского типа (Бугры, Майма IV и др.). В 7–12 вв. распространилась сросткинская культура. В 9–12 вв. территория А. к. была в составе Кыргызского каганата и Кимакского каганата (могильники Гилёво, Корболиха и др.). С нач. 13 в. территория совр. А. к. входила в Монгольскую империю, затем в Золотую Орду, Белую Орду, к нач. 15 в. – в Сибирское ханство. В 16–17 вв. управлялась местной династией телеутов, противостоявшей рус. продвижению и зап. монголам (ойратам, или джунгарам).

Во 2-й пол. 17 в. началось заселение русскими Верхнего Приобья и предгорий Алтая. В нач. 18 в. для защиты от Джунгарского ханства сооружены Белоярская (1717) и Бикатунская (1718) крепости. Территория А. к. входила в состав Сибирской губернии (1708–79), Колыванской области (1779–83), Колыванской губернии (1783–96), Тобольской губернии (1796–1804) и Томской губернии (1804–1917).

Активное развитие на Алтае получили добывающая и металлургическая отрасли пром-сти. В 1-й пол. 18 в. А. Н. Демидовым (из рода Демидовых) построены Колывано-Воскресенский (1729) и Барнаульский (1744) медеплавильные заводы. По указам от 1(12) и 12(23).5.1747 земли по рекам Иртыш и Обь вместе с заводами и рудниками поступили в управление Кабинета Е. И. В. Из них образован Колывано-Воскресенский (с 1834 Алтайский) горный окр., а с 1896 – Алтайский окр. с центром в г. Барнаул. В 1-й пол. 19 в. алтайские заводы занимали 1-е место в Рос. империи по выпуску серебра, 2-е – по выпуску меди. Во 2-й пол. 19 в. горная пром-сть вступила в полосу кризиса, при этом активно развивалась частновладельческая золотопромышленность: к концу 19 в. действовало 70 приисков и добывалось до 100 пудов золота ежегодно. Основой экономики Алтая в это время стало с. х-во. Распространились зерновые культуры (пшеница, овёс, рожь), картофель. Значительное развитие получило пчеловодство, в нач. 20 в. – молочное животноводство и маслоделие.

Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. Алтай являлся одним из осн. районов поселения крестьян-переселенцев из центр. губерний России, особенно значительных масштабов переселенческое движение достигло в годы столыпинской аграрной реформы. В 1897 население Алтайского окр. составляло 1,3 млн. чел., в 1916 – 2,6 млн. чел. В кон. 19 в. по Алтаю прошёл участок Сибирской ж. д., к 1915 построена Алтайская ж. д., соединившая Новониколаевск, Барнаул и Семипалатинск.

В 1917 решением Врем. правительства из состава Томской губ. выделена Алтайская губерния. В 1925–37 территория совр. А. к. входила в Сибирский край, Западно-Сибирский край. 28.9.1937 создан Алтайский край РСФСР.

Хозяйство

А. к. входит в Западно-Сибирский экономич. р-н, является аграрно-индустриальным регионом. Объём пром. продукции по стоимости в 1,4 раза превышает объём с.-х. продукцией (2002). Доля края в рос. ВВП 0,8%. В экономике страны выделяется произ-вом тракторов (9,8%, 2002; 4-е место), автошин (2%; 9-е место), продукции с. х-ва (3,1% от РФ, в т. ч. 21,5% льноволокна, 20% крупяных изделий, 5,5% зерна, 4% животного масла, 3,2% картофеля, 2,5% мяса, 1,6% цельномолочной продукции). В структуре ВРП (%) с. х-во составляет 21,1, пром-сть – 20,8, торговля – 13,4, транспорт – 7,8, строительство – 4,7. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %): частная – 86,4, гос. и муниципальная – 4,8, обществ. и религ. организаций (объединений) – 0,6, прочие формы собственности – 8,2. В объёме производимой продукции преобладает продукция частных предприятий – 61,4%.

Экономически активное нас. 1284 тыс. чел. (2002). Отраслевая структура занятости (%): с. х-во 22,6, пром-сть 19,1, торговля и обществ. питание 13,9, образование 10,1, здравоохранение 7,4, транспорт 5,0, строительство 4,7, жилищно-коммунальное хозяйство 4,4. Уровень безработицы 8,3% (около среднего по РФ). Денежные доходы на душу населения 2,19 тыс. руб. в месяц (ок. 55% от среднего по РФ); 38,9% нас. имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность

Объём пром. продукции в 2002 составил 45589 млн. руб. Отраслевая структура пром. произ-ва (%, 2002): пищевая пром-сть 22,6, машиностроение и металлообработка 20,6, электроэнергетика 18,5, мукомольно-крупяная и комбикормовая пром-сть 11,1 (доля отрасли в целом по РФ – 1,5), чёрная металлургия 10,0, химич. и нефтехимич. пром-сть 9,9. Добываются полиметалич. руды, золото, ртуть, поваренная и глауберова соли из озёр. Добыча угля незначительна. Регион энергодефицитен. В состав энергосистемы А. к. входят 8 ТЭЦ. За счёт собств. произ-ва удовлетворяется лишь 25% потребностей в электроэнергии (табл. 1). Чёрная металлургия представлена предприятием «Алтайкокс». Высокий уровень развития машиностроения обусловлен близостью металлургич. базы Кузбасса, наличием разветвлённой ж.-д. сети и возможностями кооперации с машиностроит. комплексом соседних регионов. Практически все крупные предприятия машиностроения сосредоточены в Барнаульском, Рубцовском и Бийском пром. узлах. Центр. место в машиностроит. отрасли занимает тракторное и с.-х. машиностроение. А. к. – крупнейший на востоке страны производитель тракторов («Алтайский трактор») и с.-х. техники («Алтайсельмаш-холдинг»). Производятся также паровые котлы, грузовые магистральные вагоны («Алтайвагон»), транспортные двигатели, дизели («Алтайдизель», «Сибэнергомаш») и др. Военно-пром. комплекс представлен 12 предприятиями, в т. ч. «Алтай», «Полиэкс», «Сибприбормаш», «Алмаз», Алтайский приборостроит. завод «Ротор». В результате осуществляемой конверсии оборонных предприятий налажено произ-во стиральных («Обь» и «Алтай-электрон») и кухонных машин, телефонных аппаратов, автомагнитол, электронасосов, бензопил «Дружба», изделий бытовой химии, разл. мед. приборов и др. Предприятия химич. и нефтехимич. пром-сти: «Химволокно», «Барнаульский шинный завод» (входит в десятку крупнейших производителей в РФ), «Каучук-сульфат», «Михайловский завод химреактивов», «Алтайхимпром» и др. Лесной комплекс включает в себя лесозаготовки и мебельное произ-во. Объёмы ежегодных заготовок деловой древесины составляют 300–500 тыс. м3. Мебельная пром-сть (объединение «Алтаймебель») обеспечивает преим. местные потребности. Лёгкая пром-сть представлена меланжевым и хлопчатобумажным текстильными комбинатами, расположенными в Барнауле; удельный вес её в структуре пром. производства не превышает 1%. Резкое падение объёмов произ-ва связано гл. обр. с отсутствием сырья – хлопкового волокна (завозившегося ранее из Ср. Азии). Развитое с.-х. произ-во делает пищевую пром-сть одной из самых важных и перспективных для экономики края.

Таблица 1. Производство важнейших видов промышленной продукции

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Электроэнергия, млрд. кВт ч | 5,9 | 7,6 | 5,2 | 5,0 | 5,3 |

| Кокс, млн. т | 3,1 | 3,9 | 3,7 | 2,8 | 3,2 |

| Химические волокна и нити, тыс. т | 77,1 | 86,6 | 25,3 | 16,0 | 10,3 |

| Автошины, млн. шт. | 2,8 | 2,8 | 0,8 | 1,7 | 0,7 |

| Лекарственные средства, млн. руб. (до 1998 – млрд, руб.) | 0,02 | 0,03 | 32,5 | 525 | 1077 |

| Паровые котлы, тыс. т пара в час | 24,7 | 19,1 | 5,4 | 2,5 | 1,0 |

| Металлорежущие станки, шт. | 252 | 377 | 597 | 567 | 85 |

| Дизели и дизель-генераторы, тыс. шт. | 10,4 | 8,4 | 1,9 | 3,1 | 3,0 |

| Вагоны грузовые магистральные, шт. | 6068 | 4550 | 1314 | 205 | 2237 |

| Тракторы, тыс. шт. | 34,0 | 24,3 | 2,4 | 2,1 | 0,9 |

| Тракторные плуги, тыс. шт. | 60,6 | 83,1 | 2,8 | 0,9 | 0,5 |

| Пиломатериалы, тыс. м3 | 1158 | 838 | 272 | 378 | 365 |

| Машины стиральные, тыс. шт. | - | 42,3 | 32,3 | 3,0 | 2,4 |

| Строительный кирпич, млн. условных кирпичей | 490 | 669 | 219 | 102 | 94,7 |

| Материалы мягкие кровельные и изоляционные, млн. м2 | 17,9 | 106 | 27,5 | 24,6 | 36,6 |

| Хлопчатобумажные ткани, млн. м2 | 146 | 137 | 17,9 | 8,9 | 20,2 |

| Сахар-песок, тыс. т | 44,9 | 67,5 | 60,0 | 73,1 | 48,0 |

| Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т | 354 | 304,9 | 116,6 | 116,1 | 120,0 |

| Масла растительные, тыс. т | 16,5 | 24,1 | 14,5 | 22,3 | 18,3 |

| Мясо, включая субпродукты 1-й категории, тыс. т | 125 | 181,8 | 59,2 | 22,0 | 28,1 |

| Масло животное, тыс. т | 27,8 | 33,7 | 16,1 | 10,6 | 11,1 |

| Цельномолочная продукция в пересчёте на молоко, тыс. т | 250 | 316,1 | 98,6 | 87,6 | 121,0 |

| Сыры жирные (включая брынзу), тыс. т | 29,3 | 35,1 | 16,6 | 18,3 | 28,2 |

| Крупа, тыс. т | 30,4 | 31,8 | 38,2 | 86,4 | 181,0 |

Сельское хозяйство

По стоимости валовой продукции с. х-ва А. к. занимает 5-е место в РФ (31821 млн. руб. в 2002). Это один из крупнейших производителей с.-х. продукции на востоке страны. В стоимостном выражении преобладает продукция растениеводства (54%). Площадь с.-х. угодий 105,7 тыс. км2 (2002, 65,3% пл. А. к.), из них пашня занимает ок. 63%. Структура посевных площадей (%, 2002): зерновые культуры 68,5, кормовые – 24,8, технические – 4,9, картофель и овощи – 1,8. А. к. – один из осн. производителей пшеницы в стране (табл. 2). Пшеница выращивается практически по всей территории края, гл. районы возделывания находятся в зап. равнинной части (при обязательном орошении). Из др. зерновых культур выращиваются ячмень и овёс. А. к. – единственный регион в Сибири, где культивируются подсолнечник, соя и сахарная свёкла. Подсолнечник выращивают в зап. и сев.-зап. частях, сахарную свёклу – в центральной, лён-долгунец – в более увлажнённой, вост. части края. А. к. – один из крупнейших производителей картофеля и льноволокна. Выращивание фруктов на Алтае – заслуга специалистов всемирно известного НИИ садоводства им. М. А. Лисавенко, создавших коллекцию сортов плодовых и ягодных культур адаптированного типа.

Таблица 2. Производство основных сельскохозяйственных культур, тыс. т

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Зерно | 4257,0 | 3246,3 | 3306,2 | 4408,4 | 4750,3 |

| Льноволокно | - | 0,9 | 1,1 | 6,1 | 8,1 |

| Сахарная свёкла (фабричная) | - | 761,9 | 595,8 | 352,5 | 253,2 |

| Семена подсолнечника | - | 92,1 | 135,5 | 151,9 | 113,6 |

| Картофель | 747,6 | 939,7 | 1136,5 | 841,6 | 1058,3 |

| Овощи | 138,1 | 197,5 | 217,1 | 204,5 | 217,0 |

| Плоды и ягоды | - | 13,7 | 21,1 | 16,0 | 16,3 |

Животноводство распространено на всей территории края, наиболее развито в предгорных и горных районах. Осн. отрасли животноводства: молочно-мясное скотоводство, овцеводство и свиноводство, а также мараловодство и пчеловодство (табл. 3, 4). Мараловодческие хозяйства, расположенные в горных районах, ежегодно производят более 6 т консервиров. пантов, являющихся ценнейшим лекарственным сырьём. Осн. часть мараловодческой продукции экспортируется в Республику Корея и Китай.

Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Крупный рогатый скот | 2074,9 | 2042,9 | 1558,1 | 1099,7 | 1098,4 |

| Свиньи | 848,7 | 778,2 | 636,8 | 572,0 | 697,6 |

| Овцы и козы | - | 1592,9 | 1050,8 | 326,5 | 279,4 |

Таблица 4. Продукция животноводства

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Скот и птица на убой, тыс. т | 226,6 | 290,2 | 159,4 | 118,2 | 133,4 |

| Молоко, тыс. т | 1662,1 | 1925,8 | 1470,0 | 1201,3 | 1355,2 |

| Яйца, млн. шт. | 943,2 | 974,4 | 739,4 | 861,3 | 883,9 |

| Шерсть, т | 8614 | 7868 | 3060 | 883 | 845 |

| Мёд, т | 3023 | 1985 | 1978 | 1596 | 1281 |

Зерно и семена подсолнечника производятся в осн. с.-х. организациями (84,0% и 87,4% соответственно, 2002), картофель, овощи, скот и птица на убой – в хозяйствах населения (98,6%, 88,4% и 67,1% соответственно). По произ-ву молока доли хозяйств населения и с.-х. организаций примерно равны. Фонд рыбохозяйств. водоёмов А. к. – ок. 2000 водных объектов общей пл. 112 тыс. га. Из 38 видов рыб, обитающих в водоёмах края, для промысла используется 12 видов. 92% уловов в озёрах составляют караси, в р. Обь и Новосибирском водохранилище 60% уловов – лещ. Промысловые уловы ок. 1000 т в год.

Транспорт

Длина железных дорог 1803 км (2002). Осн. магистраль Новосибирск – Барнаул – Семипалатинск соединяет Сибирь и Ср. Азию. Важнейшие ж.-д. станции: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Алтайская (г. Новоалтайск), Алейская (г. Алейск). Длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием 14,48 тыс. км (2002). Через регион пролегают две дороги федерального значения: Барнаул – Рубцовск – Семипалатинск (Казахстан) и Новосибирск – Барнаул – Бийск – Ташанта (Чуйский тракт). Автомобильный транспорт обеспечивает осн. часть внутренних перевозок. Для большей части предгорно-горных районов это единственный вид транспорта. На реках Обь, Катунь, Бия развито судоходство, протяжённость водных путей 781 км, главные речные порты – Барнаул и Бийск. В 2000 введён в действие магистральный газопровод Новосибирск – Барнаул (отвод от газопровода Сургут – Омск – Новосибирск) длиной 292 км и мощностью 1,7 млрд. м3/год. Аэропорты: в Барнауле (международный), Бийске и Рубцовске.

Образование. Учреждения культуры

В крае действуют (2004) 870 дошкольных учреждений (около 66 тыс. воспитанников), 1540 общеобразоват. школ (258 городских, 1282 сельских). Среди школ – 17 лицеев, 15 гимназий, 58 школ с углублённым и профильным обучением, 14 негос. общеобразоват. учреждений, 2 кадетских корпуса, 2 нац. школы, 33 специальные (коррекционные) школы для детей с отклонениями в развитии (всего обучаются св. 307 тыс. уч-ся, работают ок. 36 тыс. преподавателей). Функционируют 179 учреждений дополнит. образования, которые посещают 39% школьников, 13 вечерних школ (св. 5,6 тыс. уч-ся). Начальное проф. образование обеспечивают 75 учреждений, среднее проф. образование – 46 средних спец. учебных заведений (св. 43,6 тыс. уч-ся), высшее – 10 вузов (75,8 тыс. студентов), в т. ч. Алтайский гос. ун-т (основан в 1973).

В А. к. 2689 учреждений культуры и иск-ва, в т. ч. 114 детских муз., худож. школ и школ искусств, 3 краевые и 1168 общедоступных библиотек, 1334 клубных учреждения, 1 всероссийский, 3 краевых и 38 муницип. музеев и картинных галерей, 18 парков культуры и отдыха. Старейшие библиотеки: Алтайская краевая универсальная б-ка им. В. Я. Шишкова (1888). Среди музеев – Алтайский краеведч. музей (основан в 1823), Гос. музей истории лит-ры, иск-ва и культуры Алтая, Гос. худож. музей А. к. в Барнауле; Музей камнерезного дела на Алтае в пос. Колывань; картинные галереи в Рубцовске, Михайловском, Павловске, Родино. В с. Сростки, на родине В. М. Шукшина, расположен Историко-мемориальный музей-заповедник федерального значения. Ежегодно в день рождения писателя здесь проходят лит. Шукшинские чтения.

Средства массовой информации

Крупнейшие газеты – «Алтайская неделя», «Алтайская правда», «Молодёжь Алтая», «Вечерний Барнаул», «Свободный курс». Среди аудиовизуальных СМИ лидирует гос. телерадиокомпания «Алтай». Действуют также частные телекомпании «АТН», «Город», «Спектр», частная радиостанция «Юнитон».

Здравоохранение

В А. к. более 250 больниц (в т. ч. 14 краевых, 60 районных) на 27,5 тыс. коек, св. 200 поликлиник, св. 1000 фельдшерско-акушерских пунктов; специализированные центры: кардиологический, гепатологический, гематологический, проктологический, ортопедический, челюстно-лицевой хирургии (2002). Работали св. 11 тыс. врачей, ок. 28 тыс. лиц среднего мед. персонала. Общая заболеваемость – 861 случай на 1000 жит. Наиболее распространены болезни органов дыхания, пищеварения, травмы и отравления, инфекц. и паразитарные болезни. Курорты – Белокуриха, Лебяжье.

Туризм, рекреация

Белокуриха – один из центров горно-лыжного туризма (горно-лыжный комплекс «Благодать», где проводятся междунар. соревнования и чемпионаты России по горно-лыжному спорту и сноуборду). Туристов привлекает живописный ландшафт края. Популярное место отдыха – левобережье р. Катунь в районе оз. Ая.

Изобразительное искусство

Древнее искусство А. к. (см. Исторический очерк) представлено находками, относящимися к культурам бронзового и раннего железного веков (керамика, нашивные бляшки из бронзы и золотой фольги, украшения оружия, выполненные в традициях скифо-сибирского звериного стиля). К Средневековью (8–12 вв.) относятся памятники кимаков, древних хакасов и др. тюркоязычных народов (бронзовые, инкрустированные и позолоченные украшения поясов и конской сбруи). В 19 в. декоративно-прикладное иск-во достигло высокого уровня в творчестве мастеров-камнерезов Колыванской шлифовальной фабрики, выполнявших предметы интерьера по заказу имп. Кабинета по рисункам архитекторов К. И. Росси, Дж. Кваренги, А. Н. Воронихина (в т. ч. «Царица ваз», 1828–43, Эрмитаж; по рисунку А. И. Мельникова). В 1802 в А. к. по указу Александра I приехал первый проф. художник В. П. Петров, запечатлевший облик городов и посёлков края. Крупным явлением в изобразит. иск-ве дореволюц. периода стало творчество художников Д. И. Кузнецова (ученика Г. И. Чорос-Гуркина), А. О. Никулина. В 1918–22 в Барнауле существовало Алтайское худож. об-во, развивавшее идею слияния нар. и проф. творчества (художники Н. Н. Емельянов, М. И. Трусов, В. Н. Гуляев и др.). Иск-во сер. и кон. 20 в. представлено работами художников П. Панарина, А. Щебланова, Н. Короткова. На родине В. М. Шукшина (с. Сростки) в 2004 открыт памятник писателю (бронза, скульптор В. М. Клыков).

Музыка

Традиц. муз. культура представлена преим. музыкой рус. переселенцев, а также населяющих юж. районы кумандинцев. В Барнауле работают: Алтайский гос. театр муз. комедии (1960), Симфонич. оркестр гос. филармонии А. к. (1954), Алтайский гос. оркестр рус. нар. инструментов «Сибирь» (1990), Муз. об-во А. к. Гос. муз. училища в Барнауле (1956), Бийске (1967), Рубцовске (1969).

Театр

Театральное иск-во развивается со 2-й пол. 18 в.: первый любительский коллектив («Театральный дом») создан в Барнауле в 1776. Регулярные выступления проф. театральных трупп начались в 1870-х гг. «Об-ва любителей драматич. иск-ва» появились в Бийске (1887) и Барнауле (1890). В 1921 в Барнауле в результате слияния проф. коллективов Алтайской губ. был создан Первый гос. театр (с 1936 Барнаульский драматич. театр; с 1937, после образования А. к., – Краевой театр драмы, с 1991 – им. В. М. Шукшина). В А. к. работают также: Театр для детей и молодёжи (1958), театр кукол «Сказка» (1963) – в Барнауле; драматич. театры в Бийске (1943) и Рубцовске (1937). В разные годы проводились фестивали «Малая сцена», «Классика на сцене», «Театральный разъезд», Краевой фестиваль хореографич. иск-ва.

О проф. лит-ре алтайцев см. в ст. Алтай, о традиц. нар. творчестве см. в ст. Алтайцы.