ДЕ КИ́РИКО

-

Рубрика: Изобразительное искусство

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

ДЕ КИ́РИКО (De Chirico) Джорджо (10.7.1888, Волос, Греция – 20.11.1978, Рим), итал. живописец, график, скульптор, сценограф и писатель. Обучался в Политехникуме в Афинах (до 1905), затем в АХ в Мюнхене (1906–09), где увлёкся сочинениями А. Шопенгауэра, О. Вейнингера, Ф. Ницше и испытал сильное влияние иск-ва А. Бёклина и М. Клингера («Битва лапифов с кентаврами», 1909, Нац. галерея совр. иск-ва, Рим). Под впечатлением от архитектуры и живописи итал. кватроченто в нач. 1910-х гг. появились первые «картины-таинства», которые Г. Аполлинер позднее назовёт «метафизическими». В 1911–15 Де К. вместе со своим братом Андреа [писатель и музыкант; псевд. – Альберто Савинио (1891–1952)] жил в Париже, где его картины были высоко оценены в кругах лит. и худож. авангарда.

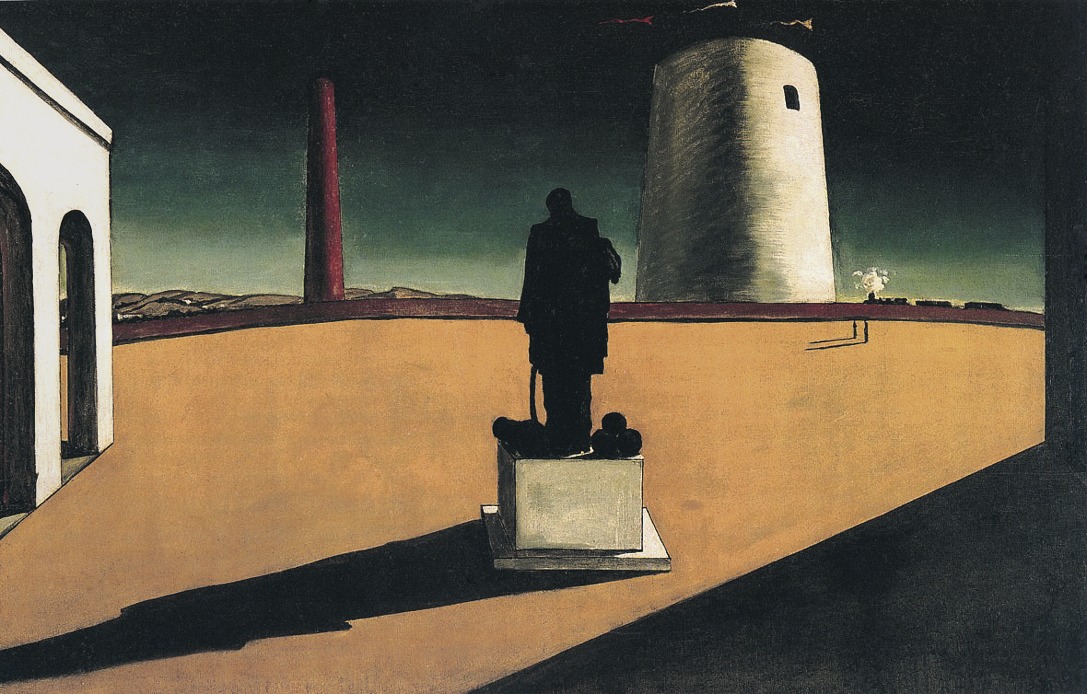

В начале 1-й мировой войны братья Де Кирико вернулись в Италию; в 1915 в Ферраре состоялось их знакомство с художниками Ф. Де Пизисом и К. Карра. С формированием этой группировки возникла школа метафизической живописи, определившая мировую славу Де К. и его значение как предтечи сюрреализма. В картинах 1913–19 пустынные площади окружены глухими стенами, мрачными аркадами, создающими глубокие, но статичные перспективы. Резкие тени, зияющие провалы галерей, дверных и оконных проёмов, одинокие фигуры, поезда на горизонте создают особую сновиденческую атмосферу, проникнутую тревогой и меланхолией («Дар провидца», 1913, Музей искусств, Филадельфия; «Красная башня», 1913, коллекция П. Гуггенхейм, Венеция; серии «Площади Италии» и «Тревожащие музы»). Оцепенелые статуи, лишённые лиц манекены, человекоподобные фигуры-ассамбляжи словно являют застывшие сцены из некой таинственной драмы («Пророк», 1915; «Великий метафизик», 1917; обе – Музей совр. иск-ва, Нью-Йорк).

В 1925–32 Де К. жил в Париже, где начал заниматься сценографией (балеты «Кувшин» А. Казеллы, 1924, Шведский балет; «Бал» В. Риети, 1929, Русский балет Дягилева, и др.). В 1935–38 жил в США. В 1920-е гг. художник отказался от иррациональной загадочности и, обратившись к традиц. образной системе, примкнул к направлению новеченто. Стремясь к возрождению классич. традиции, он прибегал к разл. способам её освоения: подражанию живописной технике старых мастеров, прямому «пересказу» известных образов и фрагментов из картин [«Падение Фаэтона (по П. П. Рубенсу)», 1954, частное собрание, Рим], имитации постановочных приёмов костюмных портретов и натюрмортов 17 в. («Автопортрет в чёрном костюме», 1948, Нац. галерея совр. иск-ва, Рим). Ретроспекциям Де К. порой присущи почти пародийный пафос и неожиданные сближения со стилистикой примитива и китча («Спящая Диана в лесу», 1933, Нац. галерея совр. иск-ва, Рим, и др.). «Классицизм» Де К. был заново оценён в 1970-е гг. в свете концепций постмодернизма с его интересом к цитате, подделке, интертекстуальным взаимодействиям и смысловым преобразованиям историч. стилей. Де К. исполнял также иллюстрации к собственным лит. произведениям, к сочинениям Ж. Кокто, Г. Аполлинера и др., работал в области монументальной живописи и скульптуры (в т. ч. фонтан «Таинственные купальни» для парка Семпионе в Милане, камень, 1973).