КАПИЛЛЯ́РНЫЕ ЯВЛЕ́НИЯ

-

Рубрика: Физика

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

КАПИЛЛЯ́РНЫЕ ЯВЛЕ́НИЯ, совокупность явлений, обусловленных поверхностным натяжением на границе раздела несмешивающихся сред (в системах жидкость – жидкость, жидкость – газ или пар) при наличии искривления поверхности. Частный случай поверхностных явлений.

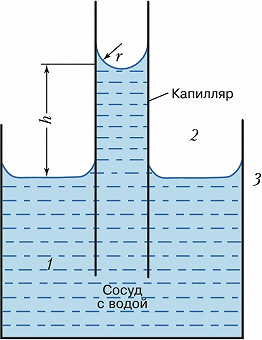

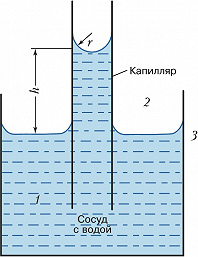

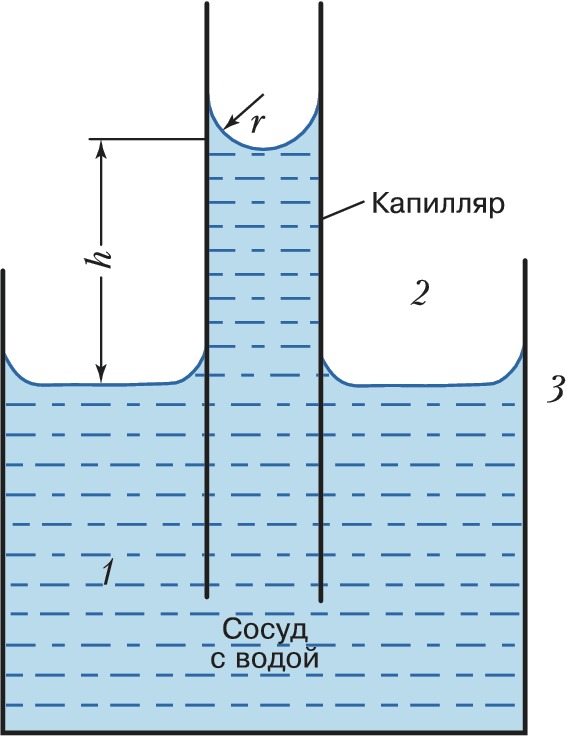

При отсутствии силы тяжести жидкость ограниченной массы под воздействием поверхностного натяжения стремится занять объём с миним. поверхностью, т. е. принимает форму шара. В условиях действия силы тяжести не слишком вязкая жидкость достаточной массы принимает форму сосуда, в который налита, и её свободная поверхность при относительно большой площади (вдали от стенок сосуда) становится плоской, т. к. роль поверхностного натяжения менее существенна, чем силы тяжести. При взаимодействии с поверхностью др. жидкости или твёрдого тела (напр., со стенками сосуда) поверхность рассматриваемой жидкости искривляется в зависимости от наличия или отсутствия смачивания. Если имеет место смачивание, т. е. молекулы жидкости 1 (рис. 1) сильнее взаимодействуют с молекулами поверхности 3, чем с молекулами др. жидкости (или газа) 2, то под воздействием разности сил межмолекулярного взаимодействия жидкость 1 поднимается по стенке сосуда – участок жидкости, примыкающий к стенке, искривляется. Давление, вызываемое подъёмом жидкости, уравновешивается капиллярным давлением $\Delta p$ – разностью давлений над и под искривлённой поверхностью раздела. Величина капиллярного давления зависит от среднего радиуса $r$ кривизны поверхности и определяется формулой Лапласа: $\Delta p=2 \sigma/r$, где $\sigma$ – поверхностное натяжение. Если граница раздела фаз плоская ($r= \infty$), то в условиях механич. равновесия системы давления с обеих сторон границы раздела равны и $\Delta p=0$. В случае вогнутой поверхности жидкости ($r \lt 0$) давление в жидкости ниже, чем давление в граничащей с ней фазе и $\Delta p \lt 0$; для выпуклой поверхности ($r>0$) $\Delta p>0$.

Если стенки сосуда приблизить друг к другу, зоны искривления поверхности жидкости образуют мениск – полностью искривлённую поверхность. Образовавшаяся система называется капилляром; в нём в условиях смачивания давление под мениском понижено и жидкость в капилляре поднимается (над уровнем свободной поверхности жидкости в сосуде); вес столба жидкости высотой $h$ уравновешивает капиллярное давление $\Delta p$. Несмачивающая жидкость в капилляре образует выпуклый мениск, давление над которым выше, и жидкость в нём опускается ниже уровня свободной поверхности вне капилляра. Высота поднятия (опускания) жидкости в капилляре относительно свободной поверхности (где $r= \infty$ и $\Delta p=0$) определяется соотношением: $h=2 \sigma \cos \theta/ \Delta \rho gr$, где $\theta$ – краевой угол (угол между касательной к поверхности мениска и стенкой капилляра), $\Delta \rho$ – разность плотностей жидкости 1 в капилляре и внешней среды 2, $g$ – ускорение свободного падения.

Искривление поверхности влияет на условия равновесия между жидкостью и её насыщенным паром: согласно Кельвина уравнению, давление паров над каплей жидкости повышается с уменьшением её радиуса, что объясняет, напр., рост больших капель в облаках за счёт малых.

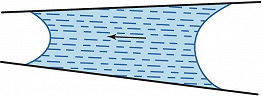

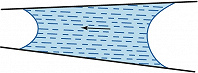

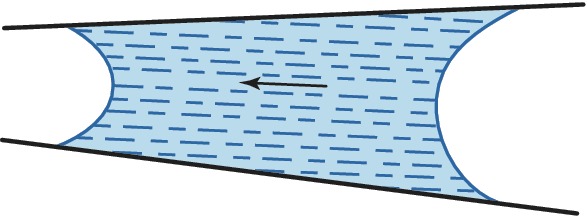

К характерным К. я. относятся капиллярное впитывание, появление и распространение капиллярных волн, капиллярное передвижение жидкости, капиллярная конденсация, процессы испарения и растворения при наличии искривлённой поверхности. Капиллярное впитывание характеризуется скоростью, зависящей от капиллярного давления и вязкости жидкости. Оно играет существенную роль в водоснабжении растений, движении воды в почвах и др. процессах, связанных с движением жидкостей в пористых средах. Капиллярная пропитка – один из распространённых процессов химич. технологии. В системах с непараллельными стенками (или капиллярах конич. сечения) кривизна менисков зависит от расположения в них граничных поверхностей жидкости, и капля смачивающей жидкости в них начинает двигаться к мениску с меньшим радиусом (рис. 2), т. е. в ту сторону, где давление ниже. Причиной капиллярного передвижения жидкости может служить и разница сил поверхностного натяжения в менисках, напр. при существовании градиента темп-ры или при адсорбции поверхностно-активных веществ, снижающих поверхностное натяжение.

Капиллярной конденсацией называют процесс конденсации пара в капиллярах и микротрещинах пористых тел, а также в промежутках между сближенными твёрдыми частицами или телами. Необходимое условие капиллярной конденсации – наличие смачивания поверхности тел (частиц) конденсирующейся жидкостью. Процессу капиллярной конденсации предшествует адсорбция молекул пара поверхностью тел и образование менисков жидкости. В условиях смачивания форма менисков вогнутая и давление $p$ насыщенного пара над ними ниже, чем давление насыщенного пара $p_0$ при тех же условиях над плоской поверхностью. Т. е. капиллярная конденсация происходит при более низких, чем $p_0$, давлениях.

Искривление поверхности жидкости может существенно влиять на процессы испарения, кипения, растворения, зародышеобразования при конденсации пара и кристаллизации. Так, свойства систем, содержащих большое количество капель или пузырьков газа (эмульсий, аэрозолей, пен), и их формирование во многом определяются К. я. Они лежат также в основе мн. технологич. процессов: флотации, спекания порошков, вытеснения нефти из пластов водными растворами поверхностно-активных веществ, адсорбционного разделения и очистки газовых и жидких смесей и т. п.

Впервые К. я. были исследованы Леонардо да Винчи. Систематич. наблюдения и описания К. я. в тонких трубках и между плоскими, близко расположенными стеклянными пластинами провёл в 1709 Ф. Хоксби, демонстратор Лондонского королевского об-ва. Основы теории К. я. заложены в трудах Т. Юнга, П. Лапласа, а их термодинамич. рассмотрение осуществил Дж. Гиббс (1876).