Поверхностно-активные вещества

Пове́рхностно-акти́вные вещества́ (ПАВ), химические соединения, адсорбирующиеся на поверхности раздела фаз (тел) и образующие на ней слой повышенной концентрации (адсорбционный слой). Поверхностно-активным может быть любое вещество, являющееся компонентом жидкой или газовой фазы и под действием межмолекулярных сил скапливающееся у межфазной поверхности. Однако, следуя традиции, ПАВ обычно называют органические соединения, адсорбция которых из растворов даже очень малой концентрации сопровождается существенным снижением свободной поверхностной энергии или поверхностного (межфазного) натяжения.

Общая особенность таких соединений заключается в том, что их молекулы содержат обособленные атомные группы, по-разному взаимодействующие с растворяющей средой. Например, неполярные углеводородные радикалы имеют повышенное химическое сродство к неполярным средам и определяют растворимость ПАВ в «масляной» фазе. Полярные (обычно кислородсодержащие) группы, напротив, проявляют химическое сродство к полярным средам и определяют растворимость ПАВ в водной фазе. Неполярные радикалы называются липофильными (олеофильными, гидрофобными), полярные группы – гидрофильными. Таким образом, характерный признак «классических» ПАВ – дифильность (или амфифильность), т. е. двойственность свойств. Соотношение полярных и неполярных атомных групп в молекулах ПАВ определяет их основные физико-химические и технологические свойства. Это соотношение называют гидрофильно-липофильным балансом (ГЛБ) и выражают числами условной шкалы, характеризующими области предпочтительного применения поверхностно-активных веществ.

ПАВ делят на классификационные группы по разным признакам: молекулярной структуре и свойствам, происхождению, назначению, различным потребительским характеристикам. Наиболее общее деление – на ионогенные (способные к электролитической диссоциации в водной среде) и неионогенные поверхностно-активные вещества. Ионогенные ПАВ, в свою очередь, делятся на анионные поверхностно-активные вещества (или анионактивные), катионные поверхностно-активные вещества (или катионактивные) и амфотерные ПАВ. В отдельную группы выделяют элементоорганические (фторуглеродные, кремнийорганические) ПАВ, а также высокомолекулярные поверхностно-активные вещества. Кроме того, различают мицеллообразующие ПАВ, способные к образованию в растворе наноразмерных молекулярных ассоциатов (мицелл), и ПАВ, не образующие мицелл. В обычных условиях ПАВ могут находиться в кристаллическом, аморфном пастообразном или жидком состоянии.

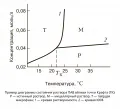

Важнейшая характеристика ПАВ – его поверхностная (межфазная) активность. Количественным показателем этой характеристики для растворимых ПАВ может быть предельное значение производной поверхностного натяжения σ по концентрации при или максимальное значение отношения разности поверхностных натяжений растворителя (обычно воды) и раствора σ к концентрации вещества. Типичные изотермы для водных растворов на границе с воздухом приведены на рисунке 1. В соответствии с определением поверхностная активность вещества на данной поверхности , что соответствует тангенсу угла наклона касательной, проведённой к изотерме в её начале, и выражается в Дж·м/моль.

Рис. 1.

Рис. 1.

Поверхностная активность зависит от молекулярного строения ПАВ, состава растворяющей среды и свойств сопредельной фазы. Значения G до определённого предела возрастают с увеличением массы липофильного радикала; при этом снижается растворимость ПАВ в воде и возрастает растворимость в неполярной жидкости. Например, в гомологическом ряду алкилбензолсульфонатов происходит увеличение значений G с ростом числа метиленовых групп в алкильном радикале до 12; дальнейшее увеличение их числа приводит к снижению значений G. Изменение температуры по-разному влияет на адсорбцию ПАВ и, соответственно, на параметр . Повышение температуры усиливает тенденцию к десорбции ПАВ с межфазной поверхности. Но одновременно может происходить его гидрофобизация вследствие дегидратации молекул (что характерно для неионогенных ПАВ), а это приводит к возникновению противоположной тенденции – усилению адсорбции. Какой из двух процессов возобладает, зависит от разных факторов и обычно устанавливается экспериментально.

Адсорбционные слои ПАВ на поверхности раздела подвижных фаз (жидкость – газ и жидкость – жидкость) находятся в термодинамическом равновесии с молекулами ПАВ в объёме раствора. С увеличением концентрации ПАВ в объёме раствора закономерно возрастает его концентрация у поверхности. При этом меняются структура и свойства адсорбционного слоя: он уплотняется, последовательно переходя из состояния двумерного «газа» к жидкообразному, а затем к кристаллоподобному состоянию с предельно плотной упаковкой молекул. В этой упаковке полярные группы молекул ПАВ находятся в водной фазе, а гидрофобные радикалы ориентированы строго в направлении неполярной среды – газовой или «масляной». В простейшем случае жирового мыла молекулы ПАВ схематично можно представить в виде чёрточки (гидрофобный радикал), на конце которой находится кружок (полярная группа). Схема переходных состояний молекул ПАВ в водном растворе представлена на рисунке 2.

Рис. 2.

Рис. 2.

Типичные мицеллообразующие ПАВ – это соединения с достаточно высокой молекулярной массой и явно выраженными гидрофильной и гидрофобной частями молекулы. Таковы, например, хорошо изученные соли высших жирных кислот (С12–С18) и щелочных металлов (мыла́) или алкилбензолсульфонаты. Самопроизвольное образование мицелл в растворе ПАВ возможно при концентрациях выше критической концентрации мицеллообразования (ККМ). Обычно при этой концентрации также формируется насыщенный адсорбционный монослой у поверхности раздела фаз, соответствующий предельному снижению поверхностного натяжения раствора. С возникновением мицелл, имеющих признаки отдельной фазы, рост концентрации ПАВ в растворе ведёт к увеличению числа и структурным изменениям мицелл, но концентрация неассоциированных молекул, находящихся в термодинамическом равновесии с мицеллами, остаётся практически неизменной. Поэтому поверхностное натяжение мицеллярного раствора выше ККМ при постоянной температуре не меняется. С ростом температуры ККМ обычно повышается в растворах ионогенных ПАВ и понижается в растворах неионогенных ПАВ типа полиэтиленгликолевых эфиров. Для мицеллообразующих ПАВ существует ещё один критический параметр – точка Крафта – температура, при которой растворимость ПАВ равна ККМ. Ниже этой температуры концентрация ПАВ в растворе слишком мала для образования мицелл (рисунок 3).

Рис. 3.

Рис. 3.

Мицеллярные и другие самоорганизующиеся надмолекулярные структуры, встречающиеся в растворах низко- и высокомолекулярных ПАВ и особенно в многокомпонентных системах, чрезвычайно сложны и многообразны. Однако в водных растворах «обычных» ПАВ (мылах и мылоподобных синтетических продуктах) можно выделить простейшие структуры: сферические, цилиндрические (стержнеобразные) и пластинчатые, или ламелярные, мицеллы. Общая особенность мицелл всех типов заключается в том, что они имеют гидрофобное ядро (или слой), образованное углеводородными «хвостами» молекул ПАВ, и расположенные по периферии полярные группы тех же молекул, «экранирующие» ядро от непосредственного контакта с полярной средой.

Водные мицеллярные растворы солюбилизируют, или коллоидно растворяют, нерастворимые в воде вещества (нефтепродукты, жиры, красители). Эти вещества в таких растворах «растворяются», проникая в гидрофобные ядра мицелл. Солюбилизация – одна из причин моющего действия мицеллярных растворов ПАВ и устойчивости микроэмульсий, применяемых, например, в качестве смазочно-охлаждающих жидкостей.

Мицеллообразование возможно не только в водных, но и в углеводородных растворах ПАВ. В этом случае ориентация дифильных молекул в мицеллах обратная. Полярные группы сосредоточены в ядре, а гидрофобные радикалы обращены наружу. Образование мицелл сопровождается резким изменением физических свойств раствора (оптических, реологических, электрических), на чём основаны экспериментальные способы определения ККМ. Мицеллярные растворы низко- и высокомолекулярных ПАВ играют важную роль в синтезе полимеров, гетерогенном катализе, обезвреживании токсичных отходов производства.

Адсорбция ПАВ на металлах, минеральных материалах, пластиках и других твёрдых телах сильно влияет на их поверхностные свойства. В результате гидрофилизации или гидрофобизации поверхности могут радикально измениться условия её смачивания жидкостями разной полярности (водой или маслом), адгезии к ней клеящих материалов, трения и износа движущихся в контакте с ней других твёрдых тел. В результате адсорбционного понижения прочности твёрдых тел (эффект Ребиндера) под влиянием ПАВ можно ускорить и повысить эффективность получения высокодисперсных порошков, суспензий, облегчить механическую обработку металла. Адсорбционная обработка почвы полимерными ПАВ позволяет улучшить её структуру, обработка гидрофильных порошков гидрофобизаторами предотвращает их слёживание, срок службы дорожных покрытий увеличивается при обработке гидрофобными ПАВ.

Почти во всех областях производственной деятельности и сферах потребления современного человека используются или присутствуют ПАВ. Торговые названия и марки промышленных ПАВ и композиций на их основе исчисляются тысячами. Выбор потребителями требуемого продукта облегчают числа ГЛБ, определяемые для индивидуальных ПАВ и смесей опытным или расчётным путём. Наиболее важным функциям ПАВ отвечают следующие интервалы чисел ГЛБ: 3–6 – эмульгатор для обратных эмульсий (типа «вода в масле»); 7–9 – смачиватель; 8–14 – эмульгатор для прямых эмульсий (типа «масло в воде»); 9–15 – моющее средство; 10–18 – солюбилизатор; 12–17 – диспергатор.

Основным сырьём для производства промышленных ПАВ служат продукты переработки природного газа, нефти, угля, древесины (синтетические жирные спирты и кислоты, алкены, производные лигнина и др.). Кроме того, в производстве ПАВ широко используют экологически безопасные продукты сельскохозяйственного производства (растительные и животные жиры, полисахариды). Их доля в мировом ассортименте ПАВ постоянно возрастает. По некоторым оценкам, годовой объём мирового производства всех видов ПАВ превышает 20 млн. т; примерно половину из них составляет жировое мыло. В структуре мирового потребления ПАВ (исключая мыло) доля анионных веществ составляет около 50 %, неионогенных – около 30 %, катионных и прочих – около 20 %. Бо́льшая часть выпускаемых ПАВ расходуется в составе разнообразных моющих средств.

Крупный потребитель ПАВ – нефтегазовая промышленность, где эти вещества применяют при бурении скважин, заводнении продуктивных пластов, обессоливании и обезвоживании сырой нефти. В горно-рудной промышленности ПАВ применяют при флотационном обогащении полезных ископаемых, в машиностроении – при механической, гальванической, химической обработке металлических поверхностей. Современная текстильная промышленность немыслима без использования текстильно-вспомогательных веществ – смачивателей, эмульгаторов, замасливателей, гидрофобизаторов, антистатиков, мягчителей. ПАВ широко применяют как модифицирующие присадки к нефтепродуктам (смазочным маслам и топливам), ингибиторы коррозии металлов, пеногасители или стабилизаторы пен в различных технологических процессах. Выпуск многотоннажной продукции химической и целлюлозно-бумажной промышленности – полимерных дисперсий (латексов), лакокрасочных материалов, пластмасс, средств защиты растений, огнетушащих средств, бумаги и другой – возможен благодаря использованию ПАВ.

Особенно важна роль ПАВ в областях, непосредственно влияющих на жизнедеятельность и условия жизни человека. Это касается производства лечебных средств, пищевых продуктов, а также средств личной гигиены и косметики. Здесь используют ПАВ разных типов преимущественно биогенного происхождения (полипептиды, полисахариды) или полученные из растительных и животных жиров. Они могут быть основой пеномоющих средств, шампуней, входить в состав косметических средств как эмульгаторы, смачиватели, загустители. Пищевые ПАВ обеспечивают повышение потребительских свойств кондитерских, хлебобулочных, молочных продуктов.

ПАВ – это не только продукт технологической деятельности человека. В биологических объектах в результате биосинтеза образуются ПАВ как условие и результат их жизнедеятельности. Например, липиды, биогенные ПАВ типа эфиров жирных кислот, входят в структуру биологических мембран и определяют важные функции живой клетки. Поверхностно-активные жёлчные кислоты, необходимые для пищеварения, вырабатываются печенью животных. Пектины – полисахариды, извлекаемые из отходов переработки овощей и фруктов, – хорошие загустители; ксантан – бактериальный гетерополисахарид – промышленный продукт, регулятор реологических свойств пищевых и технических дисперсных систем.

Важнейшая характеристика ПАВ, определяющая перспективы его производства и применения в современном мире, – экологическая и санитарно-эпидемиологическая безопасность продукта. Поэтому общая тенденция на мировом рынке ПАВ – замена биологически «жёстких» веществ на биологически «мягкие», т. е. легко и быстро разлагающиеся в природной среде без вредных последствий. Одновременно происходит сдвиг в структуре сырьевой базы ПАВ: на смену продуктам нефте- и лесохимического происхождения постепенно приходит возобновляемая естественным путём сельскохозяйственная продукция, составляющая сырьевую базу «олеохимии».