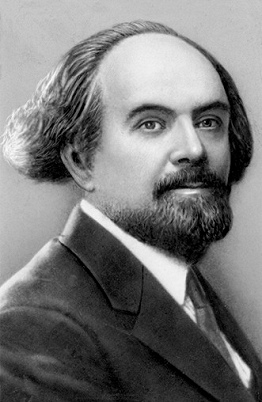

БЕРДЯ́ЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

-

Рубрика: Философия

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

БЕРДЯ́ЕВ Николай Александрович [6(18).3.1874, Киев – 24.3.1948, Кламар, Франция], русский религиозный философ, представитель персонализма. В 1894–97 учился в ун-те Св. Владимира в Киеве. На рубеже 1900-х гг. находился под воздействием идей марксизма и неокантианства, примыкал к т. н. легальному марксизму; в 1900–1902 в ссылке в Вологде. В дальнейшем обратился к религ. философии; испытал влияние Ф. М. Достоевского, Вл. С. Соловьёва, В. И. Несмелова, позднее – Я. Бёме. Участвовал в сб-ках «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918), в деятельности религ.-филос. об-ва им. Вл. Соловьёва, был инициатором создания Вольной академии духовной культуры (1919–1922). В 1922 выслан из Сов. России. В 1922–24 в Берлине, где создал Религ.-филос. академию; преподаватель Рус. науч. ин-та. С 1924 во Франции; редактор изд-ва «ИМКА-Пресс» (YMCA-Press), пред. отделения Религ.-филос. академии в Париже, при которой издавал религ.-филос. ж. «Путь» (1925–40). Оказал значит. влияние на развитие франц. экзистенциализма и персонализма (Ж. Маритен, Э. Мунье и др.).

Отказываясь монистически строить свою философию, выводить её из единого принципа, Б. развёртывает её как совокупность нескольких независимых идейных комплексов, каждый из которых вырастает из определённой первичной интуиции: идеи свободы, определяющей всю онтологию Б.; идеи творчества и объективации; идеи личности, лежащей в основе антропологии, социальной философии и этики; наконец, идеи «метаисторического», эсхатологич. смысла истории. Общей основой этих идей служит дуалистич. картина реальности, в которой взаимно противопоставляются два ряда начал: свобода, дух (Бог), ноумен, субъект (личность, Я) – с одной стороны; необходимость, мир, феномен, объект – с другой. Оба ряда характеризуют два разл. рода реальности, взаимодействующие между собой. Эта картина, по Б., близка метафизике И. Канта, однако осн. понятия последней здесь переосмысливаются: ноуменом, или «вещью в себе», оказывается у Б. субъект – «существа и их существование»: только в субъекте, в личности заключена, по Б., непостижимая внутр. глубина, коренящаяся в свободе.

В учении о безосновной и безначальной свободе как первоистоке, рождающем лоне бытия Б. следует Я. Бёме, воспринимая его понятие Ungrund’а – «неисследимой бездны», существующей до времени и бытия, некоего «ничто», тяготеющего к тому, чтобы превратиться в «нечто». Ничто, будучи лишено субстанциального содержания, обладает, однако, аффектом, волением, и именно воля ничто («голод ничто по нечто») творит бытие и мир. Б. сближает Ungrund с понятием «меон» в античной философии, он «первичнее Бога и вне Бога», свобода же тождественна ему. Понятие объективации, описывающее «ниспадение» свободы в необходимость при её проявлениях в «здешнем» мире, связано с гегелевскими понятиями объективации и отчуждения, однако выражает у Б. идею «падшего» характера «здешнего» бытия, восходящую к раннехристианской и гностической (см. Гностицизм) мысли. В «падшем» мире результаты действия, самовыражения духа в субъекте принимают форму мёртвых продуктов, объектов, отчуждённых от субъекта и подчиняющихся необходимости – законам пространства и времени, причинно-следств. ряда, формальной логики. В противоположность Г. В. Ф. Гегелю объективация у Б. есть не столько раскрытие духа, сколько его искажение, «закрытие». Мир объектов лишён духовности и свободы, его закон – страдание, рабство, зло, коренящиеся в объективации; ей противостоит в мире творчество, преодолевающее отчуждение и внеположность объектов человеку: творящий субъект включает мир в себя, в свою внутр. жизнь, открытую для свободы, и тем преображает его. И хотя результаты творч. акта впоследствии окажутся в сфере объективации, сам он есть акт свободы, как бы прорыв духа в объектный феноменальный мир.

Смысл истории – в избавлении от объективации, которая связана, однако, с неустранимыми свойствами здешнего бытия (само историч. время – существование разделённых между собой прошлого, настоящего и будущего – есть, по Б., «распад времени» и следствие объективации); поэтому достижение этого смысла понимается в мистич. философии Б. лишь как конец истории, как радикально иной мир, эон за пределами историч. времени, отождествляемый Б. с евангельским Царством Божиим, а также с миром свободного духа. Этот метаисторич. эон не находится в будущем, но существует извечно в некоем ином, «эсхатологич.» плане, который в любое время может соприкасаться со здешним миром. Такие соприкосновения совершаются в актах творчества, которые суть явления смысла в истории, предстающей, т. о., как дискретный творч. процесс. Б. отвергает здесь как идею прогресса и представление о целенаправленности и осмысленности истории в каждом её моменте, так и доктрину Божественного провидения: Бог открывает себя миру, но не управляет им.

Личность в концепции Б. не совпадает с эмпирич. индивидуальностью; она мыслится как средоточие всех духовных и душевных способностей человека, его «внутр. экзистенциальный центр», осуществляющий связь человека с миром творчества и свободы. Конфликт между личностью и объективацией – гл. содержание учения Б. о человеке и обществе. Объективация стремится сделать личность частью общества и тем самым поработить её. Преодоление объективации предполагает примат личного начала над безлично-универсальным (коллективным, родовым) во всех его формах, что, по Б., не должно означать индивидуализма и эгоцентризма, ибо личность по самой своей природе входит в общность с другими (общество, по Б., есть часть личности). Свободная социальность, положенная личностью изнутри, называется в религ. философии Б. «соборностью», ей противостоит принудительная социальность, которой соответствуют порождённые объективацией эмпирич. социальные институты – классы, нации, партии, церкви. Отсюда вытекает политико-правовая позиция: «Нужно утверждать относительные формы, дающие максимум возможной свободы и достоинства личности, и примат права над государством» («Опыт эсхатологической метафизики», Париж, 1947, с. 188). Те же принципы проводит этика Б.: нравств. ценности лежат в сфере индивидуально-личного, причём высшие из них связаны с творчеством человека; коллективные же ценности не являются нравств. ценностями, а суть принципы стадности и рабства. В своём отношении к христианству Б. резко критикует искажение его «вечной правды» эмпирич. церковью (неизбежное, согласно теории объективации), однако связывает смысл творчества и истории с «завершением христианского откровения» и созданием обновлённого «эсхатологич. христианства».