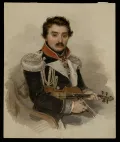

Львов Алексей Фёдорович

Льво́в Алексе́й Фёдорович [25.5(5.6).1798, Ревель, ныне Таллин – 16(28).12.1870, имение Романь, Ковенский уезд, Ковенская губерния, ныне в черте г. Каунас, Литва], российский скрипач и композитор, военный и государственный деятель, обер-гофмейстер (1862).

Дворянин. Сын видного государственного деятеля Фёдора Петровича Львова. Двоюродный племянник архитектора Николая Александровича Львова. Окончил с отличием Институт Корпуса инженеров путей сообщения (1818). В 1818–1825 гг. занимался производством инженерных работ в военных поселениях Новгородской губернии под началом генерала от артиллерии, главного начальника Императорской канцелярии и военных поселений графа А. А. Аракчеева, с 1823 г. совмещал инженерные работы с должностью старшего адъютанта штаба военных поселений, в феврале 1826 г. вышел в отставку. В 1826–1843 гг. – старший адъютант штаба Корпуса жандармов; исполнял также обязанности личного секретаря командира корпуса и командующего Императорской Главной квартиры генерал-лейтенанта (с 1829 генерала от кавалерии) графа А. Х. Бенкендорфа. Участвовал в русско-турецкой войне 1828–1829 гг., отличился при осаде крепости Шумла (ныне г. Шумен, Болгария) и при взятии Варны. В 1828 г. по личному распоряжению императора Николая I зачислен в свиту «для производства дел, до вояжей относящихся» (Львов А. Ф. Записки // Русский архив. 1884. Кн. 2. № 4. С. 241); сопровождал императора в его многочисленных поездках по России и странам Европы, в 1835 г. участвовал в больших русско-прусских военных манёврах в Калише (Царство Польское). По указанию Бенкендорфа в 1829 г. определён заведующим делами Императорской Главной квартиры (в 1839–1843 осуществлял руководство её делопроизводством после его отделения от делопроизводства Корпуса жандармов); с 1829 г. ведал хозяйственными и канцелярскими делами лейб-гвардии Кавказско-Горского взвода (с 1830 полуэскадрона), а с 1832 г. всего Собственного Его Императорского Величества Конвоя (в 1834 по поручению императора разработал для Кавказско-Горского полуэскадрона эскизы костюмов с национальными элементами каждого из представленных в нём народов). Флигель-адъютант (1834), генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1843). В 1843–1853 гг. управляющий делами Императорской Главной квартиры и Собственного Его Императорского Величества конвоя. С 1853 г. на придворной службе в чине тайного советника со званием гофмейстера. С 1855 г. сенатор. С 1862 г. обер-гофмейстер с оставлением в должности сенатора.

В 1836 г. женился на Прасковье Аггеевне Абазе (1817–1883), сестре А. А. Абазы. Николай I стал крёстным отцом их детей: Фёдора Алексеевича Львова (1842–1899), Прасковьи Алексеевны Львовой (в замужестве Ваксель; 1844 – около 1920), Александры Алексеевны Львовой (1846 – ?).

Один из виднейших российских музыкальных деятелей 1-й половины – 3-й четверти 19 в. Получил хорошее домашнее музыкальное образование. Игре на скрипке обучался в том числе у Ф. Бёма, Ш. Ф. Лафона, А. Кайзера, музыкально-теоретическим дисциплинам – у К. Т. Цейнера, И. Г. Миллера, И. Л. Фукса в Санкт-Петербурге; в 1840 г. консультировался у Г. Спонтини в Берлине.

С 1808 г. выступал на благотворительных вечерах, в кружках, гостиных, салонах, стал крупнейшим российским скрипачом 1-й половины 19 в. Европейскую известность получил его струнный квартет (1835–1855), в основном составе которого играли сам А. Ф. Львов (1-я скрипка), В. В. Маурер, Г. Вильде, граф Матвей Ю. Виельгорский. Хозяин одного из лучших музыкальных салонов Санкт-Петербурга, в котором участвовали выдающиеся отечественные и зарубежные музыканты (еженедельные собрания в 1835–1838 проходили в доме Львовых на углу Офицерской и Большой Мастерской улиц, в 1838–1841 – в доме барона Б. А. Фредерикса на Владимирском проспекте, в 1841–1868 – в доме Львова на улице Караванной). Концертные выступления Львова (в том числе сольные, имевшие огромный успех) и в России, и за рубежом всегда проходили на благотворительной основе. Исполнительское искусство Львова высоко ценили Р. Шуман, Ф. Мендельсон, Ф. Лист, Г. Берлиоз, Дж. Мейербер, К. Ю. Липиньский, а среди отечественных музыкантов – М. И. Глинка, А. Н. Серов, М. А. Балакирев.

В 1827 г. вместе с отцом учредил в Санкт-Петербурге «Музыкальную академию» (впоследствии, видимо, была объединена с Обществом любителей музыки) – первое в России общество музыкантов-любителей с официально утверждённым уставом, на вечерах которого выступал как солист и симфонический дирижёр, при обязательном его участии в концертах хора Придворной певческой капеллы (собрания проходили в зале дворца графа А. Г. Кушелева-Безбородко на Почтамтской улице).

В 1833 г. по поручению императора Николая I написал музыку гимна «Боже, Царя храни!» (поэтический текст В. А. Жуковского). Первоначально названный «Молитвой русского народа», он был впервые исполнен 23 ноября (5 декабря) 1833 г. в Придворной певческой капелле, первое публичное исполнение состоялось 11(23) декабря 1833 г. в Большом театре в Москве. Высочайшим приказом по войскам гвардии 31 декабря 1833 г. (12 января 1834) утверждён в качестве гимна Российской империи.

С 3(15) декабря 1836 г. по 22 ноября (4 декабря) 1861 г. А. Ф. Львов руководил Придворной певческой капеллой [назначен исполнять обязанности директора незадолго до смерти отца, утверждён в должности исполняющего обязанности директора 2(14) января 1837, директор с 20 февраля (4 марта) 1849]. Одновременно являлся наблюдателем хоров церкви Спаса Нерукотворного при Придворно-конюшенной части, Исаакиевского собора, всех учебных заведений и полков Гвардейского корпуса. При Львове капелла достигла вершины в своей деятельности и приобрела авторитет лучшего хора в Европе. Этому немало способствовали сотрудники Львова: М. И. Глинка – капельмейстер капеллы в 1837–1839 гг., выдающиеся регенты – Г. Я. Ломакин, А. И. Рожнов. Львов поднял значение капеллы как образовательного учреждения, открыв в 1839 г. инструментальный класс (существовал до 1845, возобновлён в 1856), а в 1846 г. – регентский класс. Добился личных исключительных полномочий духовно-музыкальной цензуры (закреплены Высочайшими указами 1846 и 1850, ранее давались только Д. С. Бортнянскому), что привело к многолетней монополии капеллы в области русской церковной музыки. Совершил попытку проведения церковно-певческой реформы (т. н. реформа Львова, хотя инициатива принадлежала императору Николаю I), направленной на унификацию («уравнение») обиходного церковного пения по всей стране. С этой целью под руководством Львова преподавателями капеллы П. М. Воротниковым и Ломакиным при участии знатока знаменной нотации инспектора капеллы П. Е. Беликова был впервые подготовлен и централизованно издан для повсеместного использования годичный круг православных обиходных песнопений в 4-голосном изложении: «Обиход» в 2 частях (1847–1848), «Сокращённый ирмологий знаменного напева» (1847), «Октоих знаменного напева» (1849), «Воскресные утренние антифоны греческого напева», «Утреня греческого напева» (по содержанию – всенощное бдение), а также несколько книг «Ирмосы греческого напева» (1850–1852). В полном объёме реформа, однако, не была осуществлена, встретив сопротивление ряда крупнейших русских иерархов, в том числе митрополита Московского Филарета (Дроздова) и митрополита Киевского Филарета (Амфитеатрова).

А. Ф. Львов регулярно предоставлял хор капеллы для участия в концертах Санкт-Петербургского филармонического общества. В 1850 г. основал на базе капеллы и сам возглавил Петербургское концертное общество, пропагандировавшее на очень высоком исполнительском уровне западноевропейскую музыку – симфоническую и ораториальную (3 концерта в год проходили в Великий пост, дирижировали Л. В. Маурер и Львов). В 1851 г. на финансовой основе Концертного общества сформировал «вспомогательный капитал» для поддержки вдов и сирот придворных певчих.

В 1856 г. в дни коронации императора Александра II в Москве обеспечивал музыкальное оформление торжеств, в том числе сверх регламента провёл два духовных концерта по просьбе иностранных гостей. Апогеем деятельности А. Ф. Львова как хормейстера стало освящение Исаакиевского собора (1858), во время которого он руководил сводным хором из 1100 человек. В 1858 г. ввёл практику регулярных концертов хоровой музыки в Придворной певческой капелле (ранее существовала в виде публичных спевок).

В композиторском наследии А. Ф. Львова наибольшую ценность представляют духовные сочинения: «Херувимская песнь» № 1 (1837), «Вечери Твоея тайныя» (1845?), «Достойно есть» № 3 (1847), «Stabat Mater» для солистов, хора и оркестра (в русском варианте – «Молитва у Креста», 1851, первое исполнение – 1852, Санкт-Петербург; неоднократно исполнялось в Европе) и др. Определил направление петербургской школы церковного пения, своё понимание которого изложил в предисловии к «Обиходу» (1848). Выделяется также концерт Львова для скрипки с оркестром «В форме драматической сцены» (1840), поныне сохраняющий репертуарность. Среди других сочинений: оперы – «Бианка и Гуальтьеро» (1844, Дрезден; 1845, Санкт-Петербург, в главных партиях – П. Виардо, Дж. Б. Рубини, А. Тамбурини), «Ундина» (1848, Санкт-Петербург), «Староста Борис, или Русский мужичок и французские мародёры в 1812 г.» (1854, Санкт-Петербург); оперетта «Варвара, ярославская кружевница» (1848, Санкт-Петербург); сочинения для оркестра – несколько увертюр, «Французская кадриль», вальсы, Фантазия для скрипки и оркестра (1830-е), Фантазия и вариации на русские темы для скрипки, оркестра и мужского хора (1830-е гг.), Фантазия для хора с оркестром на темы русских песен (1835), Бородинский марш (1839), симфонический цикл «Affetuoso» (1856; с посвящением «Милому другу Маменьке» – Елизавете Николаевне Львовой, второй жене его отца); кантата «La fiancée et la tempête» для сопрано, солирующей скрипки, хора и фортепиано; фантазия (дивертисмент) для скрипки и виолончели «Le duel», романсы и песни, инструктивные пьесы для скрипки; транскрипции песен Ф. Шуберта для голоса в сопровождении скрипки и фортепиано. Автор редакции «Stabat Mater» Дж. Б. Перголези для солистов, хора и большого симфонического оркестра (1831; первое исполнение 1832, Санкт-Петербург).

Принципы своего исполнительского мастерства А. Ф. Львов изложил в методическом труде «Советы начинающему играть на скрипке (с приложением 24 музыкальных примеров [каприсов]» (1859), ставшем первым отечественным пособием по игре на скрипке, не утратившим методической значимости по сей день.

А. Ф. Львов внёc важный вклад в изучение древнерусской музыки. Его трактат «О свободном или несимметричном ритме» (1858), содержащий теоретическое обоснование метрической свободы древнерусской монодии, стал одним из первых в России научных опытов осмысления основ русской певческой традиции.

Автор автобиографических «Записок» (в 1884 опубликованы в «Русском архиве» в извлечениях). В них содержится ценный материал о творчестве А. Ф. Львова (в том числе о создании гимна «Боже, Царя храни!»), о важнейших политических событиях, очевидцем которых он был (восстание на Сенатской площади 1825 г., коронация Николая I в Варшаве в 1829), о культурной жизни России и стран Западной Европы 1-й половины 19 в., даются характеристики ряда государственных деятелей, деятелей культуры (А. А. Аракчеев, А. Х. Бенкендорф, Ф. Мендельсон и др.).

Почётный член Санкт-Петербургского филармонического общества (1832), Академии Святой Цецилии в Риме (1840), Берлинской (1841) и Санкт-Петербургской (1842) академий пения, лондонской Королевской академии музыки (1843), Венской (1852) и Роттердамской (1855) музыкальных академий, Саксонского королевского музыкального общества (1857), Флорентийского филармонического общества (1858); магистр – почётный композитор Болонской филармонической академии (1840); академик-корреспондент Академического института музыки во Флоренции (1860).

Награждён орденами: Святого Станислава 1-й степени, Святой Анны 1-й степени с императорской короной (1852), Святого Владимира 2-й степени с мечами (1859) и др., рядом иностранных орденов.

Похоронен в Пожайском Успенском мужском монастыре (ныне – Пажайслисский монастырь Римско-католической церкви) в Каунасе.

В 1889 г. его имя нанесено на аттик концертного зала Придворной певческой капеллы.