АМУ́РСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

АМУ́РСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена на юге Дальнего Востока, в бассейне верхнего Амура, к югу от Станового хребта. Гос. граница с Китаем (по р. Амур). Входит в Дальневосточный федеральный округ. Пл. 363,7 тыс. км2 (2,2% пл. РФ). Нас. 894,5 тыс. чел. (2004; 414 тыс. чел. в 1926; 718 тыс. чел. в 1959; 1050 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – Благовещенск (единственный в РФ областной центр, находящийся непосредственно на гос. границе). Адм.-терр. деление: 20 районов, 9 городов, 21 пос. гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти определяется Уставом (Осн. законом) Амурской обл. (1997). Гос. власть осуществляют Амурский областной совет нар. депутатов, глава администрации, администрация области, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Уставом области.

Амурский областной совет нар. депутатов – высший законодательный (представительный) орган гос. власти; состоит из 36 депутатов, избираемых на 4 года по одномандатным избират. округам. Администрация области – высший исполнит. орган гос. власти. Формируется и возглавляется главой администрации, наделяемым полномочиями областным Советом по представлению Президента РФ.

Природа

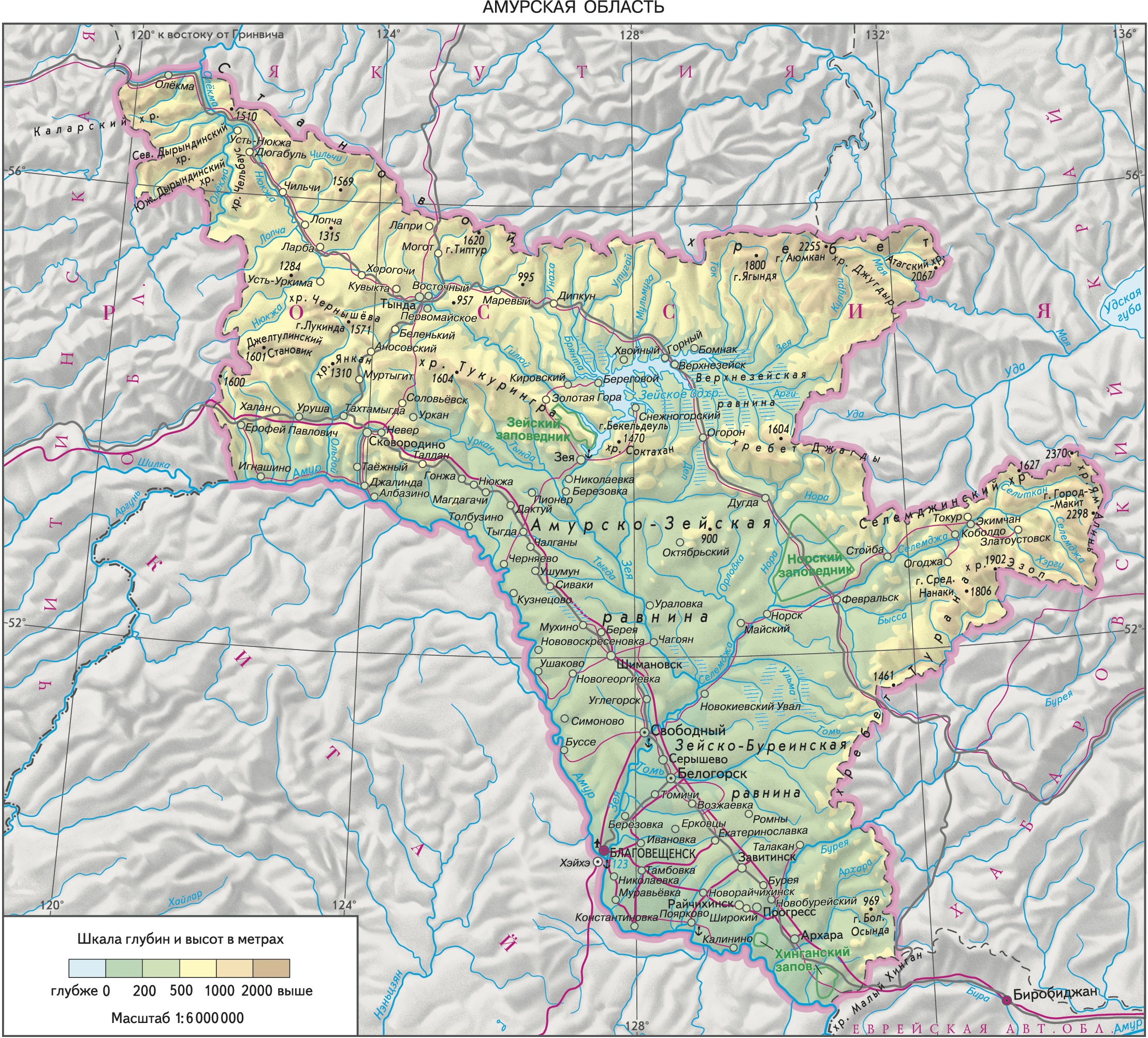

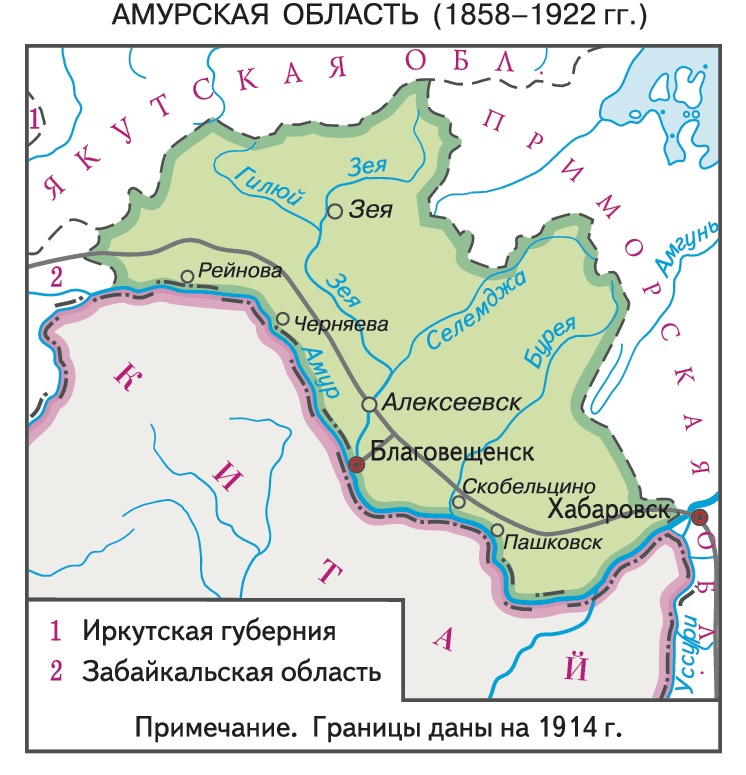

Рельеф б. ч. гористый (см. карту): на севере – Становой хребет и хребет Джугдыр, на сочленении которых находится высшая точка А. о. – гора Аюмкан (2255 м). Цепь среднегорных гольцовых хребтов образуют: Янкан, Тукурингра, Соктахан, Джагды. Среди равнин, занимающих ок. 40% территории, выделяется обширная Зейско-Буреинская равнина (юж. часть – Среднеамурская низменность), переходящая на севере в Амурско-Зейскую равнину. Между хребтами Тукурингра, Соктахан и Джагды – заболоченная Верхнезейская равнина. Известны месторождения золота (Токур, Покровское, Бамское и др.), угля (Свободное, Сергеевское, Тыгдинское, Ерковецкое, Райчихинское, Архаро-Богучанское, Огоджинское), железных (Гаринское) и железотитанованадиевых (Большой Сейим) руд. Из неметаллич. полезных ископаемых – цеолиты, каолины (Чалганское месторождение), известняки (Чагоянское и др.), тугоплавкие глины, туфы, кварцевые пески и др. В области находится уникальное по качеству сырья Сайбалахское месторождение декоративных анортозитов, использующихся для изготовления облицовочных плит. Имеются выходы минер. источников. Климат умеренный континентальный, находится под влиянием муссонов. Зима холодная, сухая и солнечная. Ср. темп-ра января от –24 °C на юге до –33 °C на севере. Абсолютный минимум –58 °C (в бассейне р. Нюкжа). Лето жаркое (на юге) и дождливое. Ср. темп-ра июля от 18 °C на севере до 21 °C на юге. Осадков в год от 900 мм на востоке до 450 мм на западе. Резко преобладают летние осадки. Продолжительность вегетац. периода 126–171 день.

В А. о. более 29 тыс. рек (длиной св. 10 км). Осн. река – Амур с притоками: Ольдой, Зея (с Селемджой), Бурея, Архара. К бассейну Зеи относится 65% территории области. На северо-западе протекают реки бассейна Лены (р. Олёкма с притоком Нюкжа), на северо-востоке – бассейна Уды (р. Мая). Питание рек в осн. дождевое. Летом случаются наводнения, иногда катастрофические. Реки Амур, Зея, Селемджа и Бурея судоходны. В поймах – озёра-старицы. Много болот. На долю области приходится 3/4 гидроэнергетич. ресурсов Дальнего Востока. Созданы Зейское и Бурейское водохранилища. В сев. и центр. частях развита многолетняя мерзлота. Распространены бурые лесные, в т. ч. оподзоленные и элювиально-глеевые, горные буротаёжные и горно-таёжные мерзлотные почвы. На переувлажнённых участках равнин – болотные почвы; по долинам крупных рек – пойменные. На Зейско-Буреинской равнине – лугово-чернозёмовидные почвы, в горах на выс. 1200–1500 м – горно-тундровые. Область расположена в зонах тайги, смешанных и широколиственных лесов. В тайге господствует лиственница (иногда с примесью сосны); на востоке местами доминируют аянская ель и белокорая пихта. Распространены мари. В тайге обитают белка, бурый медведь, соболь, кабарга, лось и др.; из птиц – белая куропатка, глухарь, дикуша, дятлы. Для зоны смешанных лесов (юж. часть Амурско-Зейской и б. ч. Зейско-Буреинской равнин) характерны монгольский дуб, сосна, даурская лиственница, в подлеске – разнолистная лещина; на востоке – корейский кедр, амурский бархат; много лиан (виноград, лимонник, актинидия). Фауна отличается видовым разнообразием: зайцы – беляк и маньчжурский, лисица, бурый и чёрный медведи, кабан, изюбрь, косуля; из птиц – тетерев, кукушка, голубая сорока. Встречаются представители восточносибирской, приамурской (енотовидная собака, харза, полозы) и монголо-даурской (даурский суслик и др.) фаун. Юж. часть Зейско-Буреинской равнины входит в зону широколиств. лесов, б. ч. вырубленных. Местами сохранились рощи из дуба и чёрной берёзы. В горах – заросли кедрового стланика и ландшафты горной тундры.

Созданы Зейский, Хинганский и Норский заповедники. Акклиматизированы ондатра и норка, реакклиматизирован соболь. Экологич. ситуация сложная в осн. вблизи Транссибирской ж.-д. магистрали и БАМа. На долю предприятий энергетики приходится 60% всех выбросов в атмосферу, автомобильного транспорта – 25%, гл. обр. выбросы фенолов, меди, цинка, фосфора. Местами отмечается деградация почв.

Население

Большую часть населения А. о. составляют русские (92% – 2002, перепись) и украинцы (3,5%). Из др. групп – белорусы (0,9%), татары (0,5%), армяне (0,45%), азербайджанцы (0,35%). Эвенков насчитывается 0,2%. Характерна естеств. убыль нас. – 0,4%. Рождаемость – 10,6 на 1000 жит.; общая смертность 14,8 на 1000 жит.; младенческая смертность 18,9 на 1000 живорождённых. Доля женщин 51,6%, населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 19,4%, понижена доля населения старше трудоспособного возраста – 15,5% (21% в среднем по РФ). Средняя ожидаемая продолжительность жизни 62,2 года: мужчины – 56,7, женщины – 69,0 (одна из низких в РФ). Отмечается значит. миграц. отток, пик которого пришёлся на 1998–99, коэф. миграц. оттока – 36 на 10000 жит. Осн. миграц. потери несут сев. районы. Ср. плотность нас. 2,7 чел./км2 (на юге области возрастает до 6 чел./км2). Население расселено очень неравномерно, сосредоточено гл. обр. вдоль Амура и Транссибирской ж.-д. магистрали. В сев.-вост. и сев.-зап. частях А. о. небольшие очаги расселения связаны с лесозаготовкой и золотодобычей. Доля гор. нас. 66% (2004; 59,7% в 1959; 67,7% в 1989). Значит. города (2004, тыс. чел.): Благовещенск (222,8), Белогорск (67,9), Свободный (63,4), Райчихинск (41,5), Тында (39,9), Зея (27,6).

Религия

На территории А. о. действуют (2005): 52 прихода РПЦ (Благовещенской и Тындинской епархий), старообрядч. община Белокриницкой иерархии, 2 прихода Римско-католич. церкви, 1 иудаистская община, 3 общины Новоапостольской церкви, община Пресвитерианской церкви, ок. 65 протестантских общин других исповеданий, 2 буддистских центра, есть общины свидетелей Иеговы.

Исторический очерк

На территории А. о. найдены палеолитич. стоянки (Кумары, Филимошки и др.). К неолиту относятся новопетровская, громатухинская и осиноозерская культуры, а к раннему железному веку – урильская культура и польцевская культура. С сер. 1-го тыс. Приамурье населяют племена мохэ. Их самобытное развитие проходит вне государств Маньчжурии и Приморья (Бохай, Ляо, Цзинь), но в контакте с тюрк. народами Юж. и Вост. Сибири и Монголии. В 8–10 вв. знать мохэ восприняла элементы тюрк. костюма, конскую сбрую, др. худож. изделия. В 13 в. земли совр. А. о. были подчинены Монгольской империей. Памятники расселившихся в Приамурье дауров (могильники и крепости) представлены в нижнем течении р. Зея владимировской археологич. культурой 14–17 вв. В 1-й пол. 17 в. началось планомерное освоение Приамурья русскими. В 1632 отряд казаков и служилых людей под команд. П. И. Бекетова основал Ленский (Якутский) острог, ставший базовым пунктом для дальнейших исследований и освоения дальневосточных пространств. Экспедиции М. Перфильева (1636–38), Д. Е. Копылова (1637–38), И. Ю. Москвитина (1639–41), В. Д. Пояркова (1643–46), Е. П. Хабарова (1649–1653) внесли значит. вклад в освоение региона, были основаны многочисл. рус. остроги-городки. Активность рус. воевод стала причиной конфликтов с Китаем, одним из важных эпизодов которых явилась Албазина оборона 1680-х гг. В результате подписания Нерчинского договора 1689 граница между Рус. гос-вом и Китаем установлена по рекам Аргунь и Горбица, в верховьях бассейна р. Амур, а далее по Каменным горам (Становому хребту).

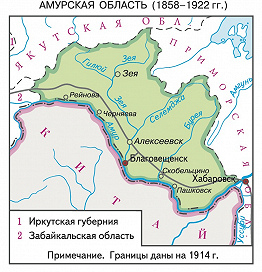

Указом от 8(20).12.1858 на территории, перешедшей к Рос. империи по Айгунскому договору 1858, образована А. о. (центр – Благовещенск). Она входила в состав Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, в 1884–1917 – Приамурского генерал-губернаторства. В адм. отношении А. о. делилась на Амурский у., округ Амурского казачьего войска и горно-полицейские округа, которые включали все золотые прииски А. о. Пл. 447,7 тыс. км2. Нас. 120,3 тыс. чел. (1897), 348,5 тыс. чел. (янв. 1914). 1 город, 470 др. поселений, в т. ч. 68 казачьих станиц и посёлков, 110 крестьянских поселений (см. карту). В 1859–1908 в А. о. из Европ. России переселилось св. 75 тыс. крестьян. Земледелием была занята 1/3 населения (1897), гл. обр. в Амурском у. Развивалась горно-добывающая пром-сть (золото, каменный уголь), в нач. 20 в. на приисках (ок. 300) занято 25–30 тыс. чел. В 1906–16 на территории А. о. построена Амурская ж. д. Водное сообщение осуществлялось по pекам Амур, Зея, Бурея. В ходе Гражд. войны 1917–22 территория А. о. занималась армией А. В. Колчака, частями атамана Г. М. Семёнова, япон., кит. и амер. войсками. В 1920–22 А. о. входила в состав Дальневосточной республики. 8.11.1922 преобразована в Амурскую губернию, которая в 1926 вошла в Дальневосточный край. Постановлением ВЦИК от 20.10.1932 А. о. восстановлена в составе края, насчитывала 15 районов. С 1938 входила в Хабаровский край, 2.8.1948 выделена в самостоят. область РСФСР, при этом к ней присоединены 6 вост. районов Читинской области.

Хозяйство

А. о. входит в Дальневосточный экономич. р-н, является аграрно-индустриальным регионом. Объём пром. продукции по стоимости в 1,8 раза превышает объём с.-х. продукции (2002). Доля области в рос. ВВП 0,5%. В экономике страны выделяется развитым с. х-вом, добычей золота и угля. На территории А. о. расположен космодром «Свободный» (с 1997; пос. Углегорск). В структуре ВРП (%): доля транспорта 21,1, пром-сти 15,8, торговли и коммерческой деятельности по реализации товаров и услуг 12,3, с. х-ва 12,0, строительства 11,9. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций; %, 2002): частная – 73,3, гос. и муниципальная – 7,9, обществ. и религ. организаций (объединений) – 0,6, прочие формы собственности – 8,2%. В объёме производимой продукции преобладает продукция частных предприятий – 41,1%.

Экономически активное нас. 497 тыс. чел. (2002). Отраслевая структура занятости (%): торговля и обществ. питание 18,9, пром-сть 14,9, транспорт 12,5, с. х-во 10,2, строительство 9,7, образование 9,2, здравоохранение 7,6. Уровень безработицы 11%. Денежные доходы на душу населения 2,64 тыс. руб. в месяц (ок. 66% от среднего по РФ); более 50% нас. имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность

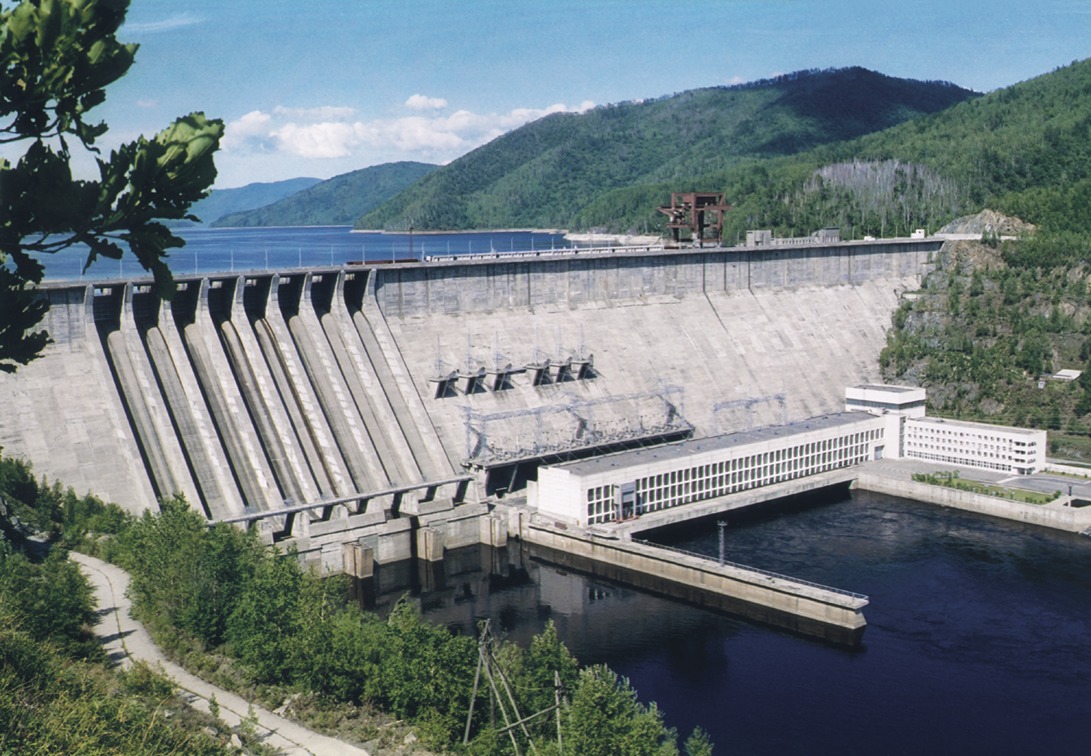

Объём пром. продукции в 2002 составил 15346 млн. руб. Длительная природно-сырьевая ориентация обусловила специфич. структуру производства. Отраслевая структура пром. произ-ва (%): электроэнергетика 33,3, золотодобывающая пром-сть 24,3, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть 10,8, пищевая пром-сть 9, пром-сть строительных материалов 7,6, угольная пром-сть 5,3, машиностроение и металлообработка 5,1. Одна из важнейших отраслей пром-сти – электроэнергетика (табл. 1). Действуют Бурейская (мощность 2000 МВт) и Зейская (мощность 1330 МВт) ГЭС, Райчихинская ГРЭС и тепловые электростанции «Амурэнерго». В районе Благовещенска построена линия электропередачи в Хэйхэ (способна передавать в Китай св. 0,5 млрд. кВт·ч электроэнергии в год). Перспективы развития электроэнергетики связаны со строительст-вом гидравлич. электростанций. Запроектированы Нижнебурейская и Гилюйская ГЭС. Вторая по значимости отрасль – золотодобывающая. По объёмам добычи золота А. о. занимает одно из ведущих мест в РФ (10–12 т в год), его запасы составляют св. 1/4 российских. Важнейшие месторождения золота расположены в верхних течениях рек Зея и Селемджа. Крупнейшие предприятия лесного комплекса – «Тындалес», Зейский лесоперевалочный комбинат, «Зеялес», Талданский и Бурейский леспромхозы. Лесопродукция является осн. статьёй экспорта А. о., её доля в общем объёме экспорта в 2002 превысила 80%. Осн. импортёры амурского леса – Китай, Япония, Республика Корея и страны СНГ. Предприятия пищевой пром-сти производят мясо (2-е место на Дальнем Востоке) и колбасные изделия, молочную, ликёроводочную продукцию, консервы и др. Среди предприятий пром-сти строит. материалов выделяется Райчихинский стекольный завод – крупнейший производитель полированного стекла на Дальнем Востоке. Он располагает необходимыми мощностями для производства 15 млн. м2 стекла в год. Заводы силикатного кирпича, жел.-бетон. конструкций, Чалганский каолиновый комбинат. Основа топливного баланса – бурый уголь (пром. запасы ок. 1,9 млрд. т). Крупнейшее предприятие угольной пром-сти – «Дальвостуголь». В целях обеспечения возрастающих потребностей области в угле введён в строй Ерковецкий угольный разрез. Машиностроит. комплекс представлен произ-вом горно-шахтного, горно-рудного и подъёмно-транспортного оборудования, металлич. конструкций и изделий, тракторным и с.-х. машиностроением, судостроением, электротехнич. и инструментальной пром-стью. В Благовещенске расположен один из крупнейших на Дальнем Востоке заводов по строительству и ремонту речных судов. Гл. пром. центры: Благовещенск, Райчихинск, Белогорск, Свободный, Зея, Шимановск, Тында, пос. гор. типа Новобурейский.

Таблица 1. Производство важнейших видов промышленной продукции

| Продукция | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 |

|---|---|---|---|---|---|

| Электроэнергия, млрд. кВт ч | 7,1 | 7,8 | 6,8 | 6,9 | 5,5 |

| Уголь, млн. т | 8,9 | 6,7 | 4,7 | 2,1 | 2,5 |

| Краны мостовые электрические, шт. | 806 | 628 | 67 | 28 | 19 |

| Деловая древесина, тыс. плотных м3 | 4700 | 4549 | 1154 | 699 | 977,4 |

| Пиломатериалы, тыс. м3 | 756 | 863 | 122 | 53,9 | 60,9 |

| Строительный кирпич, млн. условных кирпичей | 254 | 243 | 56 | 27,4 | 57,2 |

| Сборные железобетонные конструкции и изделия, тыс. м3 | 599 | 762 | 116 | 70,2 | 96,9 |

| Оконное стекло, млн. м2 в натуральном исчислении | 7,7 | 8,2 | 4,2 | – | – |

| Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т | 151 | 133 | 49,8 | 34,5 | 30,7 |

| Мясо, включая субпродукты 1-й категории, тыс. т | 38,3 | 47,6 | 13,0 | 6,0 | 7,2 |

| Цельномолочная продукция в пересчёте на молоко, тыс. т | 93 | 127 | 23,5 | 14,1 | 17,6 |

Сельское хозяйство

Стоимость валовой продукции с. х-ва 8592 млн. руб. (2002). В стоимостном выражении преобладает продукция растениеводства (65%). Площадь с.-х. угодий 17,9 тыс. км2 (2002), из них пашня занимает 66,3% (ок. 60% всех дальневосточных пахотных земель). С.-х. произ-во наиболее развито на равнинном юге области, между реками Зея и Бурея. Структура посевных площадей (%): зерновые культуры 35,2, кормовые – 22,2, картофель и овощи – 25,9, технические – 37,1 (табл. 2). Область обеспечивает более половины общерос. произ-ва сои, осн. ареал выращивания которой находится близ Благовещенска. Практически вся соя в необработанном виде вывозится за пределы А. о., экспортируется в Китай и КНДР.

Таблица 2. Производство основных сельскохозяйственных культур, тыс. т

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Зерно | 518,2 | 905,3 | 258,8 | 120,1 | 344,3 |

| Семена подсолнечника | – | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |

| Картофель | 290,3 | 266,8 | 338,0 | 398,3 | 523,9 |

| Овощи | 72,8 | 73,3 | 97,7 | 114,5 | 111,7 |

| Плоды и ягоды | – | 1,5 | 10,2 | 10,3 | 10,6 |

Животноводство мясомолочного направления; разводят крупный рогатый скот, овец, коз и свиней (табл. 3). На севере А. о. распространено оленеводство, развит пушной промысел (соболь, ондатра, белка, колонок). Знаменит целебный амурский мёд, который производят в Архаринском р-не. По производству молока А. о. занимает на Дальнем Востоке 1-е место, яиц – 3-е (табл. 4). С.-х. организации обеспечивают 83% производимого зерна; хозяйства населения – 95% произ-ва картофеля, 86% овощей, 80% молока, 63% скота и птицы на убой.

Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Крупный рогатый скот | 443,3 | 458,6 | 254,9 | 137,6 | 130,6 |

| Свиньи | 408,5 | 404,8 | 143,9 | 96,2 | 83,1 |

| Овцы и козы | – | 23,5 | 27,1 | 21,9 | 25,3 |

Таблица 4. Продукция животноводства

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Скот и птица на убой, тыс. т | 53,7 | 83,1 | 30,5 | 22,4 | 22,3 |

| Молоко, тыс. т | 293,8 | 391,5 | 232,4 | 189,2 | 171,1 |

| Яйца, млн. шт. | – | 301,8 | 163,6 | 156,6 | 199,6 |

| Шерсть, т | – | 20 | 23 | 27 | 28 |

| Мёд, т | – | 1147 | 1345 | 1715 | 1423 |

Транспорт

Транспортная система включает ж.-д., автомобильный, речной и воздушный транспорт. У А. о. есть все возможности стать важным транспортным узлом в обслуживании рос.-кит. внешнеторгового оборота, а также грузопотоков в др. страны Азиатско-Тихоокеанского региона. К числу наиболее масштабных и перспективных инвестиц. проектов следует отнести строительство моста через Амур в р-не Благовещенска. Он позволит состыковать транспортные системы вост. России с Китаем и странами Юго-Вост. Азии. Осн. видом транспорта является железнодорожный. Длина железных дорог 2934 км (2002). Территорию А. о. пересекают Транссибирская и Байкало-Амурская ж.-д. магистрали. Транспортная освоенность не слишком велика, но выше, чем во многих других сибирских и дальневосточных регионах. Длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием 6980 км (2002). Основу автодорожной сети составляют трассы федерального значения, в т. ч. автодорога «Амур» (Чита – Хабаровск) – часть автомагистрали Москва – Владивосток. Её протяжённость по территории А. о. – 1017 км. В 2004 обеспечен сквозной проезд по территории региона. Речное судоходство осуществляется по Амуру, Зее, Селемдже и Бурее (общая протяжённость судоходных путей более 2,5 тыс. км). Участок р. Амур на территории области полностью судоходен, по р. Зея речные суда поднимаются до г. Зея. Речные порты: Благовещенский, Поярковский, Свободный и Зея. Водные транспортные пути предоставляют возможность выхода в Охотское м. по р. Амур. Междунар. аэропорт в Благовещенске; аэропорты в Тынде, Экимчане, Зее, Бомнаке, Горном.

Образование. Учреждения науки и культуры

В области действовали (2003) 338 дошкольных учреждений (св. 32 тыс. воспитанников, 42% детей дошкольного возраста), 443 общеобразоват. школы (ок. 125 тыс. уч-ся), 27 учреждений интернатного типа (св. 4 тыс. воспитанников). В 20 вечерних (сменных) школах и 51 учебно-консультац. пункте обучалось ок. 5 тыс. уч-ся, в 7 учебно-производств. комбинатах – св. 13 тыс. уч-ся. Действовали 77 учреждений дополнит. образования (св. 46 тыс. детей), в т. ч. передвижной творч. лицей для детей-инвалидов; 41 школа искусств. Преподавание вели св. 10 тыс. учителей (75,8% с высшим образованием). Начальное и среднее проф. образование давали 24 проф. училища, 3 проф. лицея (всего св. 11,7 тыс. уч-ся), 3 педагогич. колледжа; высшее – 5 вузов: ун-т (1975), Мед. академия (1952), Благовещенский педагогич. ун-т (1930), Дальневосточный аграрный ун-т (1950); всего св. 17,5 тыс. студентов. Имеется также Дальневосточный воен. ун-т. Функционирует Амурский науч. центр ДВО РАН.

В А. о. – 449 учреждений культуры клубного типа, 860 библиотек, в т. ч. 421 муниципальная б-ка; Амурский областной краеведч. музей с 16 филиалами, 80 обществ. и ведомств. музеев, Дом нар. творчества.

Средства массовой информации

Выходит ок. 60 газет (2004), в т. ч. «Амурская правда», «Амурская неделя», «Благовещенск», «Амурский летописец». В сфере телевидения и радиовещания лидирует гос. телерадиокомпания «Амур», имеется 12 частных телестанций и 3 радиостанции.

Здравоохранение. Туризм, рекреация

В А. о. св. 690 мед. учреждений (в т. ч. 113 больниц). Количество коек составило 130,4 на 10 тыс. жит. Работали 5,3 тыс. врачей, 10,7 тыс. лиц среднего мед. персонала. Общая заболеваемость составила 659,5 тыс. случаев. Осн. причины смерти – сердечно-сосудистые заболевания, несчастные случаи и травмы, новообразования.

В Свободненском р-не функционирует дом отдыха «Бузули». Развит спортивный туризм. Туристич. взаимодействие с Китаем (однодневные шоп-туры, турпоездки).

Изобразительное искусство и архитектура

Древнейшие памятники изобразит. иск-ва на территории А. о. представлены металлическими и гончарными изделиями со сложной орнаментикой, гравировкой на камне и кости. В традиц. декоративно-прикладном иск-ве коренных народов области преобладают рельефная вышивка, аппликация из рыбьей кожи, резьба по дереву, гравировка по кости и металлу. Эти изделия обычно украшены характерным спирально-ленточным орнаментом, дополненным масками-личинами и т. н. плетёнкой. Проф. архитектура развивалась с сер. 19 в. (ц. Благовещения в Благовещенске, 1858; в ней находится известная Албазинская икона Божией Матери, 17 в.). Иск-во 2-й пол. 20 в. представляют художники А. И. Жигалов, Ю. В. Марков, Н. Л. Карнебеда, скульптор Б. Т. Горлач и др. Памятники иск-ва древних и совр. народов Приамурья (а также Кореи, Японии, Монголии и Китая) собраны в Амурском областном краеведч. музее им. Г. С. Новикова-Даурского.

Музыка

Основа традиц. муз. культуры – фольклор рус. переселенцев. На территории А. о. работают: областная филармония (основана в 1961), областное муз. уч-ще (1960), хоровая капелла «Возрождение» (1979) в Благовещенске; хоровая академич. капелла в г. Свободный (1964); Нар. хор в с. Раздольное Тамбовского р-на (1980).

Театр

Первый спектакль («Ревизор» Н. В. Гоголя) состоялся в Благовещенске в 1883. В 1889 построено здание Театра Обществ. собрания (ныне – Амурский театр драмы). Значит. роль в развитии театрального иск-ва принадлежит Н. И. Уралову, возглавлявшему театр в 1948–62 и воспитавшему плеяду актёров. Также в А. о. работают: областной театр кукол «Амурчонок» (Благовещенск, c 1964), муниципальный театр г. Тында (с 1987). С 2000 в Благовещенске проводится фестиваль театрального иск-ва «Благая весть».