АЛБА́НИЯ

-

Рубрика: География

-

Родственные статьи:

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

АЛБА́НИЯ (Shqipëria), Республика Албания (Republika e Shqipërisë).

Общие сведения

А. – государство на юго-востоке Европы, в зап. части Балканского п-ова. Вытянуто с севера на юг вдоль побережья Адриатического и Ионического морей на 340 км. Пролив Отранто отделяет А. от Италии. Пл. 28,7 тыс. км2. Нас. 3074,6 тыс. чел. (2004). Столица – Тирана. Офиц. язык – албанский. Денежная единица – лек. Адм.-терр. деление: 36 округов (рети).

А. – член ООН (1955), ОБСЕ (1991), МБРР (1991), МВФ (1991), Совета Европы (1996), ВТО (2000).

Государственный строй

А. – унитарное гос-во. Конституция А. принята 21.10.1998. Форма правления – парламентская республика.

Глава гос-ва – президент, им может быть избран гражданин А. по рождению, не моложе 40 лет и проживающий в стране не менее 10 последних лет. Президент избирается парламентом по предложению не менее 20 депутатов сроком на 5 лет (с правом только одного переизбрания). Для избрания необходимо квалифицированное большинство голосов – не менее 3/5 депутатов парламента. Президент является главнокомандующим Вооруж. силами, назначает членов правительства, решает вопросы гражданства и др.

Высший орган законодат. власти – однопалатный парламент – Собрание (Кувенд). Состоит из 140 депутатов, избираемых на 4 года (100 депутатов – по мажоритарной системе в одномандатных избират. округах, 40 – по парт. спискам на основе пропорциональной избирательной системы).

Высшим органом исполнит. власти является Совет министров, возглавляемый премьер-министром. Компетенция правительства определена в самом общем виде: оно осуществляет любую гос. функцию, которая не предоставлена др. гос. органам власти или местному руководству.

В А. существует многопартийная система; осн. партии – Социалистическая партия Албании и Демократическая партия Албании.

Природа

Рельеф

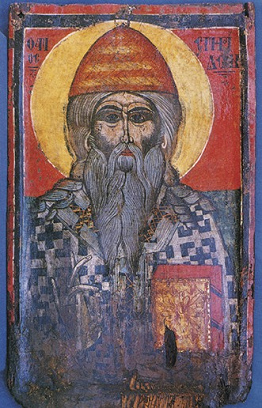

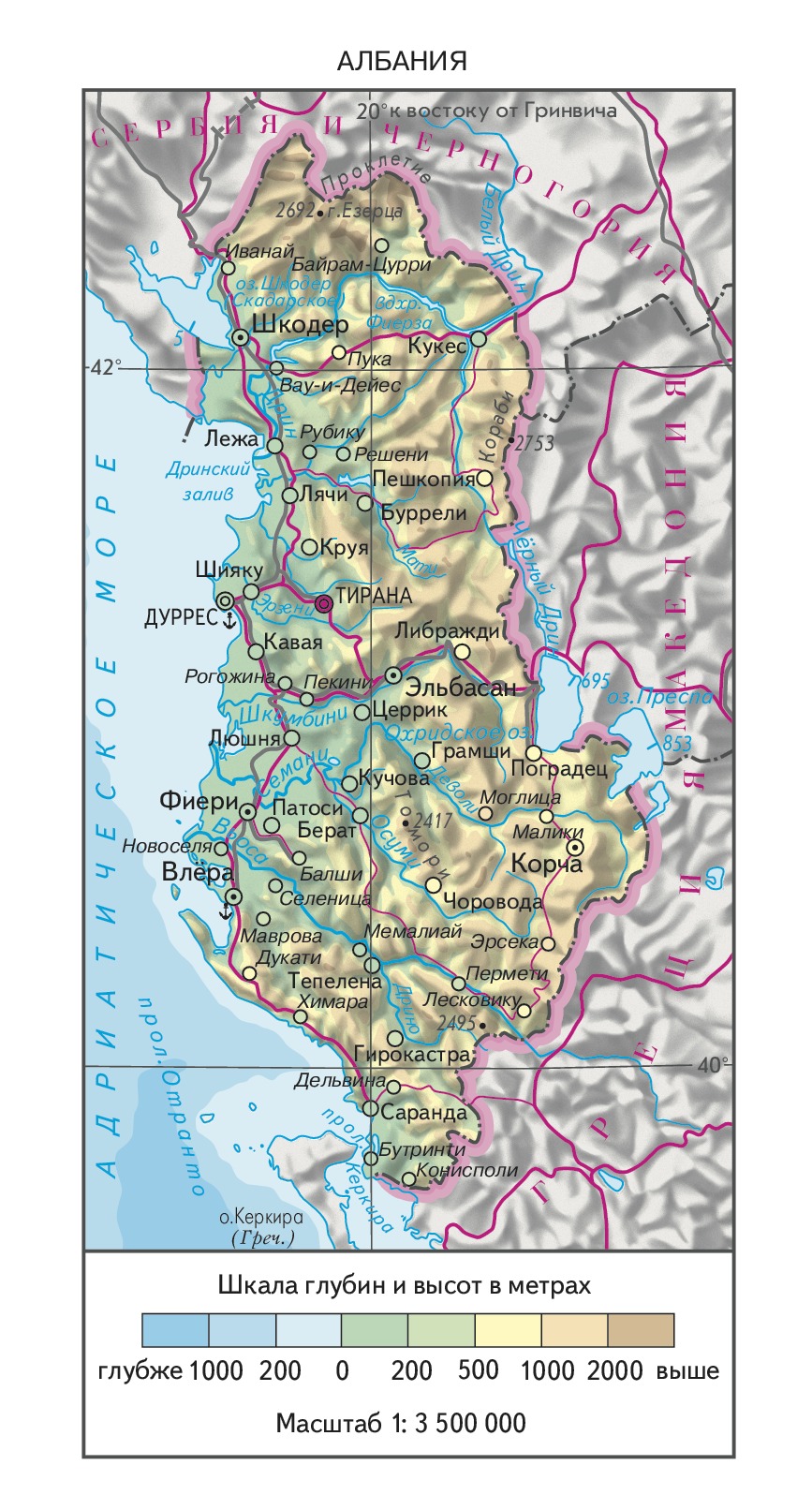

Вдоль побережья Адриатического м. протягивается слегка всхолмлённая низменность (ширина 15–40 км), обрамлённая с севера, востока и юга горными хребтами и массивами (см. карту). На крайнем севере А. – Северо-Албанские Альпы, расчленённые глубокими каньонообразными долинами. В вост. и центр. частях расположены более сглаженные горные массивы, имеющие преим. меридиональное простирание: Кораби (выс. до 2753 м – наибольшая в стране), Дешати, Скандербег, Ябланица, Томори и др.; в южной – невысокие (600–2000 м) хребты (Дембели, Немерчка, Люнджерия и др.) и межгорные котловины (Корчинская, Колёня, Гирокастра и др.).

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория А. принадлежит Южно-Европ. ветви Альпийско-Гималайского подвижного пояса; располагается на стыке складчатых систем Динарид и Эллинид (т. н. Албаниды), разделённых крупным поперечным сдвигом. Характерно покровно-зональное строение. Выделяют внешние и внутренние зоны сев.-зап. простирания. Внешние зоны Дурмитора, Высокого Карста на севере и Адриатическо-Ионическая на юге представляют собой сорванные на разных этапах альпийского тектогенеза фрагменты чехла пассивной окраины континентального блока Адрия (расположен западнее). Сложены гл. обр. осадочными толщами палеозоя, мезозоя и палеогена. На эти зоны наложен неоген-четвертичный Периадриатический молассовый прогиб. Внутренние зоны (Кораби, Мирдита на востоке А.) образованы офиолитовыми покровами, меланжем – фрагментами коры океанич. бассейна Неотетис (см. в ст. Тетис). Зона Будва-Цукали (переходная) слагается вулканитами, флишем, глубоководными отложениями мезозоя – неогена.

Осн. полезные ископаемые – хромиты, медные, никель- и кобальтсодержащие железные руды, бокситы; в зоне предгорного прогиба – нефть, горючий газ, битум.

Климат

На приморской низменности климат субтропический средиземноморский, с тёплой влажной зимой и жарким летом. Ср. темп-ры января от 4 °C на севере до 7 °C на юге, июля соответственно 25 и 28 °C. Осадки (1000–1800 мм в год) выпадают преим. осенью и зимой. В юго-зап. части А. летом часты засухи. В горах более прохладно (зимой до –20 °C) и влажно (осадков до 2500 мм в год).

Реки и озёра

Реки текут преим. в широтном направлении из горных районов А. в Адриатическое м.; наиболее крупные из них – Дрин (с притоками Белый и Чёрный Дрин), Мати, Эрзени, Шкумбини, Семани (с притоками Деволи и Осуми), Вьоса (с притоками Дрино и Шушица). В горной части реки порожисты, с глубокими долинами-ущельями, большой скоростью течения и значит. запасами гидроэнергии. В междуречье Шкумбини и Семани сооружена система оросительных каналов. На северо-западе А. расположено оз. Шкодер (Скадарское), на востоке – озёра Охридское, Преспа и Микра-Преспа. Вдоль морского побережья – заболоченные лагуны и небольшие озёра.

Почвы, растительный и животный мир

На морском побережье и в нижних частях склонов преобладают субтропич. коричневые почвы сухих лесов и кустарников. На приморской низменности и в горах встречаются бурые лесные почвы, сменяющиеся с высотой бурыми оподзоленными лесными и горно-луговыми почвами. До выс. 1000 м – дубовые и грабовые, выше – буковые и хвойные леса; на выс. более 1700 м – альпийские луга. На приморской низменности преобладают вечнозелёные кустарники типа маквис, самшитники, шибляк и др. формации летнезелёных растений.

Дикие животные в освоенной части страны практически истреблены. В малонаселённых горных районах встречаются кабаны, волки, олени, шакалы; в приморской части много водоплавающих птиц. В прибрежных водах – сардины, кефаль.

В А. – 29 охраняемых природных территорий общей пл. 94 тыс. га, в т. ч. нац. парки Дивьяка, Дайти, Люра, Томори.

Население

Большая часть населения (92%) – албанцы (2000, оценка); немногочисл. группы составляют греки, цыгане, аромуны, сербы, македонцы и др. А. – страна с мусульм. демографич. традициями. До нач. 1990-х гг. численность населения быстро увеличивалась из-за высокой рождаемости (1,1 млн. чел. в 1945; 1,6 млн. чел. в 1960; 3 млн. чел. в 1986; 3,3 млн. чел. в 1990), но за 1990–2003 уменьшилась на 1,7%, в осн. из-за снижения рождаемости и массовой эмиграции. Уровень рождаемости (18,2 на 1000 жит.) – самый высокий в Европе (постоянно сокращается; в 1960 – ок. 5 детей на 1 женщину, в 2001 – 2,1), уровень смертности 6,5 на 1000 жит. (2003). Возрастная структура (2003): до 14 лет – 28,1%, 15–64 лет – 64,6%, 65 лет и старше – 7,3%. Ср. возраст 30,7 года (2003; 27,4 в 1990); всего св. 60% населения моложе 34 лет. Ср. ожидаемая продолжительность жизни населения А. составляет для мужчин 74,4 года, для женщин 80 лет. Младенческая смертность 22,3 на 1000 новорождённых. Политика ассимиляции греков, осуществлявшаяся с 1975, привела к сокращению их численности и массовой репатриации в 1990–1991. В 1990-е гг. страну покинуло св. 300 тыс. албанцев. В 1999 из Косова в А. прибыло ок. 450 тыс. беженцев-албанцев. Ср. плотность нас. 107 чел./км2 (2004). Наиболее плотно заселены западные приморские районы (до 33% нас. страны; плотность до 400 чел./км2 в р-не Дурреса) и Корчинская котловина (82 чел./км2); горные районы заселены слабо (20–40 чел./км2), поселения небольшие (на 10–12 семей). Гор. нас. 44% (2003; 20% в 1950; 33% в 1995), города в осн. небольшие. Крупнейшие города (тыс. чел., 2002): Тирана (354), Дуррес (114,1), Эльбасан (97), Шкодер (86), Влёра (85), Корча (59), Фиери (55). Экономически активное нас. 1350 тыс. чел. (2003; без учёта 352 тыс. иностр. рабочих), из них в с. х-ве занято 57%, в пром-сти – 20%, в инфраструктуре и сфере услуг – 23%. Уровень безработицы 16% (по офиц. оценкам; фактически св. 30%).

Религия

Ок. 70% населения Албании – мусульмане, ок. 30% – христиане (в т. ч. православных ок. 20% и католиков – 10%).

Христианские общины появились в А. в 1 в., в кон. 15 в. территория совр. Албании была оккупирована турками-османами, но до 2-й пол. 16 в. большинство населения оставалось христианским. В результате активной исламизации в 17 в. А. стала преим. мусульм. страной, где проживали как мусульмане-сунниты, так и мусульмане-шииты, а также адепты суфийского ордена бекташийа, в 1925–67 А. была мировым центром этого ордена. В 1922 учреждена Албанская православная автокефальная церковь (автокефалия признана в 1937). В 1967 албанское правительство закрыло все мечети и церкви. В 1991, после проведения первых свободных выборов и принятия конституц. гарантий свободы вероисповедований, в А. началось возрождение как ислама, так и христианства.

Исторический очерк

Албания с древности до начала 16 века

Древнейшие находки, связанные с деятельностью человека, на территории А. относятся к среднему палеолиту (Дзаре). Верхний палеолит и мезолит представлены рядом памятников, в т. ч. стратифицированными пещерными стоянками (Конисполи). Расписная керамика эпохи неолита близка находкам из Фессалии (на севере Греции). Памятники эпохи бронзы и гальштата принадлежат кругу культур Северо-Зап. Балкан, связываемых с иллирийцами. С кон. 7 – нач. 6 вв. до н. э. на побережье А. возникают греч. колонии Эпидамн (совр. Дуррес), Аполлония Иллирийская и др. В раннем железном веке в труднодоступных местах появляются городища с каменными стенами (ок. г. Шкодер и др.). Для 4–3 вв. известен ряд политич. объединений местных племён, возглавляемых царями: энкелеев, таулантов, ардианов и др. После неск. войн в 168 иллирийские племена подчиняются Риму, территория А. вошла в провинцию Иллирик (образована в 27 до н. э.), с 1 в. н. э. здесь возникли новые города (Скампа, Клодиана и др.); стратегически и экономически важная дорога Эгнатия связала побережье А. с Фессалоникой на Эгейском море. Уже с 1 в. есть данные о христианских общинах. После раздела Рим. империи в 395 А. в составе провинций Новый Эпир, Старый Эпир, Превалитана отходит к её вост. части. В 5 в. через А. неоднократно проходили готы. С 6–7 вв. А. находится в зоне слав. колонизации (к западу от Охридского оз. локализуют племя берзитов). На основе местных и привнесённых традиций под визант. влиянием к 7 в. в А. и Зап. Македонии формируется Коман культура. В прибрежной А. сохраняется визант. управление (с 9 в. в составе феммы Диррахий). В 989 А. завоёвана болг. царём Самуилом, после разгрома Первого Болгарского царства в 1018 восстановлено визант. управление. Под визант. и болг. влиянием на всей территории А. распространяется православие (Диррахская метрополия Константинопольского патриархата). С 1081 начинаются нападения норманнов, ненадолго захвативших часть побережья А. В 1096 по территории А. прошли крестоносцы. После разгрома Византии в ходе 4-го крестового похода (1204) Диррахий на побережье А. захватывает Венеция, усиливается влияние Римско-католич. церкви, в кон. 13 – 1-й пол. 14 вв. прибрежная А. входит в Неаполитанское королевство. В кон. 12 – 1-й пол. 13 вв. на севере А. существовал Арберийский принципат – первое собственное политич. образование албанцев. Большая часть А. во 2-й пол. 13 в. входит в Эпирский деспотат. С кон. 12 в. часть А. принадлежит Сербии, а в сер. 14 в. она практически полностью входит в сербско-греч. царство Стефана Душана. После его распада на территории А. существовали независимые княжества, возглавлявшиеся феод. родами Топия, Бальши, Музака и др. Их междоусобная борьба облегчала экспансию турок-османов, предпринимавших после битвы на Косовом поле (1389) регулярные походы в А. К нач. 15 в. туркам, вмешавшимся в конфликт между Бальши и Топия на стороне последних, удалось покорить значит. часть А. Вместе с тем некоторые княжеские роды являлись вассалами Османской империи лишь номинально и даже поддерживали Венецию в её борьбе с турками. В 1443 антиосманскую борьбу возглавил Скандербег из княжеского рода Кастриоти, утвердившийся в Круе (Сев. А.). В 1444 он основал т. н. Лежскую лигу алб. князей, что способствовало врем. прекращению раздробленности и сплочению арберийцев. Была сформирована армия в 12–15 тыс. чел. После его смерти (1468) лига князей распалась, и туркам удалось завершить покорение А.: в 1478 пала Круя, в 1479 – Шкодер, в 1501 – Дуррес, находившийся с кон. 14 в. под властью Венеции.

Албания в составе Османской империи

Османское завоевание нанесло тяжёлый удар по экономике и культуре А., затормозило её социальное и политич. развитие. В стране была внедрена османская военно-ленная система. Население было обложено тяжёлыми налогами и повинностями. Происходила эмиграция албанцев в др. области Османской империи, Юж. Италию и др. В отличие от др. балканских стран, в А. сословие воен. ленников оказалось в значит. мере албанским по происхождению: в него вошли алб. феод. фамилии, принявшие ислам. Территория А. была включена в Румелийский эйялет, который был разделён на 6 санджаков: Шкодринский, Дукагини, Эльбасан, Охрид, Влёра, Дельвина. Однако в некоторых горных областях (Химара, Великая Мальсия, Дукагини, Мирдита) туркам не удалось утвердиться окончательно, здесь продолжались освободит. выступления, против которых направлялись карательные экспедиции (1537, 1610, 1612, 1686, 1716). С кон. 17 в. происходит спад антиосманских выступлений. Этому способствовал процесс исламизации населения, сопровождавшийся экономич. и правовым давлением на него со стороны властей (к нач. 19 в. не менее половины албанцев стали мусульманами). С 17 в. в ситуации разложения военно-ленной системы и распространения наследственных владений – чифтликов происходило оживление экономики. Возросло могущество крупных алб. феодалов, которые в условиях кризиса Османской империи, усилившегося во 2-й пол. 18 в., стремились к политич. самостоятельности. На севере А. сложилось полугос. образование – Шкодринский пашалык, которым с 1756 правила фамилия Бушати. Наибольшей самостоятельности он достиг при Кара Махмуд-паше (1778–96), который дважды (1787, 1793) наносил поражения султанским армиям. Территории на юге совр. А. и северо-западе Греции вошли в Янинский пашалык, которым в 1787–1822 правил Али-паша Тепеленский. Тур. войска ликвидировали Янинский пашалык в 1822, а Шкодринский – в 1831. Распространение на территорию А. реформ танзимата, имевших целью модернизировать Османскую империю и предотвратить её распад, сопровождалось ухудшением положения нар. масс, что вызвало антитур. восстания в 1833–1835 и в 1847.

В 1840-е гг. начала формироваться идеология алб. нац. возрождения. В 1844 алб. просветитель Наум Векильхарджи издал первый алб. букварь. Первой алб. нац.-освободит. орг-цией была Призренская лига, основанная в 1878 в Косове, где было значит. алб. население. Порвав с тур. правительством, лига выступила с программой автономии А. В некоторых районах А. власть перешла к комитетам лиги, а её нац. комитет в янв. 1881 преобразован во врем. правительство. В 1881 лига была разгромлена; руководство нац.-освободит. движением перешло к нац. обществам, созданным алб. эмигрантами в Стамбуле, Бухаресте, Софии и др. В 1910–12 происходили восстания албанцев на территории севера совр. А. и Косова.

Сохранение традиц. отношений в с. х-ве и произвол тур. администрации тормозили развитие капиталистич. отношений. С нач. 20 в. А. стала подвергаться экономич. эксплуатации со стороны Австро-Венгрии и Италии. В ходе 1-й Балканской войны в 1912 б. ч. территории А. была оккупирована войсками Черногории, Сербии, Греции. 28.11.1912 Всеалб. конгресс в г. Влёра провозгласил независимость А. и создал врем. правительство во главе с Исмаилом Кемали.

Албания в 1912–39 годах

Независимость А. была признана Лондонским мирным договором 1913 и Конференцией послов великих держав (29.7.1913), определившей её границы. По решению держав управление А. было передано кн. Вильгельму Виду (Вильгельм I; март – сент. 1914), который не смог распространить свою власть на всю страну. Во время 1-й мировой войны на территории А. шли воен. действия. Лондонский договор 1915 предусматривал ликвидацию независимости А. и раздел её между Италией, Грецией, Сербией и Черногорией. Однако после окончания войны лидеры некоторых держав (в частности, президент США В. Вильсон) отказались поддержать этот план. На волне освободит. движения нац. конгресс в Люшне (янв. 1920) образовал врем. правительство в Тиране, ставшей столицей А. Восстание во Влёре (июнь – авг. 1920) освободило юг А. от итал. оккупации. Развитие демократич. движения привело к Июньской революции 1924. Правительство во главе с Ф. Ноли выступило с программой буржуазно-демократич. преобразований. В дек. 1924 был осуществлён контрреволюц. переворот. 21.1.1925 А. провозглашена республикой, президентом избран возглавивший переворот А. Зогу. 1.9.1928 Учредит. собрание провозгласило Зогу «королём албанцев» под именем Зогу I, а 1 дек. приняло монархич. конституцию. Страна попала в экономич. (итал. компании заняли ключевые позиции в нефтедобыче и ряде др. отраслей алб. экономики) и политич. зависимость от Италии, закреплённую албано-итальянскими договорами и соглашениями. 7.4.1939 Италия аннексировала А., которая была присоединена к Италии (12.4.1939) в соответствии с «личной унией» (итал. король Виктор Эммануил III был провозглашён королём А.). Итальянцы отменили алб. конституцию, хотя и оставили практически лишённых полномочий алб. правительство и парламент. Алб. армия стала частью итальянской. В А. была создана местная фашистская партия.

Албания с 1939 до середины 1980-х годов

В сент. 1942 патриотич. силы объединились в Нац.-освободит. фронт. Важную роль в организации нац.-освободит. борьбы играла Коммунистич. партия А. (КПА, основана в 1941). С апр. 1942 возникают партизанские отряды, из которых летом 1943 была образована Нац.-освободит. армия (НОА); с мая 1944 её главнокомандующим стал генеральный секретарь ЦК КПА Э. Ходжа. НОА, численность которой достигла 70 тыс. чел., в боях с итал., а после капитуляции Италии (сент. 1943) с герм. войсками освобождала территорию А. вплоть до полного освобождения страны 29.11.1944.

В окт. 1944 Антифашистский нац.-освободит. к-т – центр. орган формировавшихся в освобождённых районах органов власти, нац.-освободит. советов, – был преобразован во Врем. демократич. правительство. 2.12.1945 на выборах в Учредит. собрание более 90% голосов получил Демократич. фронт А., находившийся под полным контролем коммунистов. 11.1.1946 Учредит. (Конституц.) ассамблеей была провозглашена Народная Республика Албания (НРА). 14.3.1946 принята конституция, гарантировавшая осн. права и свободы граждан. Первое правительство НРА возглавил Э. Ходжа (в 1954–81 его главой был М. Шеху). В 1945–46 власти А. восстанавливали экономику, проводили преобразования в буржуазно-демократич. духе. В ходе аграрной реформы земли крупных собственников были отчуждены и безвозмездно переданы безземельным и малоземельным крестьянам.

С 1946 руководство КПА (с 1948 Албанская партия труда, АПТ) начало проводить социалистич. преобразования по сов. модели, в ходе которых были достигнуты успехи в области развития пром-сти, культуры и образования. В 1949 А. стала чл. Совета экономич. взаимопомощи (СЭВ), в 1955 – Организации Варшавского договора.

Однако руководство АПТ отказалось поддержать новую линию сов. руководства, провозглашённую на 20-м съезде КПСС, и особенно болезненно восприняло наметившееся сов.-югосл. сближение. Возникшие идеологич. разногласия между АПТ и КПСС привели к обострению сов.-алб. отношений и их разрыву (дек. 1961). Экономич. связи с СССР прекратились полностью, а с вост.-европ. странами значительно сократились. Был провозглашён принцип «опоры на свои силы». В то же время укреплялись албано-кит. связи. КНР с кон. 1950-х гг. усилила экономич. помощь А., получив от неё политич. поддержку в идеологич. конфликте с сов. руководством. Особенно интенсивной была помощь А. от Китая в 1963–78 (прекращена в результате возникновения у АПТ идейных разногласий с КП Китая).

По конституции 1976 А. стала называться Нар. Социалистич. Республикой Албания (НСРА) и была объявлена государством диктатуры пролетариата. Фактически в А. существовал режим диктатуры Э. Ходжи. Массовые нарушения гражд. прав, жёсткая централизация управления тормозили экономич. и социальное развитие А. Нехватка мн. продуктов и товаров широкого потребления привела к введению системы частичного рационирования. Попытки М. Шеху улучшить отношения А. с др. странами наткнулись на жёсткую позицию диктатора. Перед лицом неизбежной опалы М. Шеху в дек. 1981 покончил жизнь самоубийством (по офиц. версии), а связанные с ним лица подверглись жестоким репрессиям.

Албания с середины 1980-х годов

После смерти Э. Ходжи (1985) 1-м секретарём ЦК АПТ стал Р. Алия, сделавший шаги к реформированию экономич. и политич. жизни. Ряд постановлений предусматривал использование мер экономич. стимулирования. В нач. 1991 были восстановлены албано-сов. и албано-амер. отношения. 31.3 и 7.4.1991 впервые прошли свободные парламентские выборы на многопартийной основе, в которых имели право участвовать все албанцы, достигшие 18 лет. Победу на них одержала АПТ, которая с июня 1991 стала называться Албанской социалистич. партией (АСП). Возглавил реформированную партию Ф. Нано, сторонник рыночного хозяйства, придерживавшийся социал-демократич. взглядов. Страна стала называться Республика Албания, её первым президентом был избран Р. Алия. Согласно проекту конституции 1991, на основе которого велось гос. строительство, президент становился главнокомандующим и не принадлежал к к.-л. политич. партии.

Трудности рыночных преобразований спровоцировали падение произ-ва (на 50% в 1991), массовую безработицу и др. кризисные явления, эмиграцию значит. части населения. На внеочередных парламентских выборах в марте 1992 победу одержала Демократич. партия Албании (ДПА), лидер которой С. Бериша стал президентом А. Его правление отмечено авторитарностью, преследованиями политич. противников, коррупцией в ходе приватизации гос. собственности, дефицитом внешнеторгового баланса, ростом внешнего долга, массовыми нарушениями избират. закона в ходе парламентских выборов 1996, в результате которых была объявлена победа ДПА. В нач. янв. 1997 крах инвестиц. фондов, построенных на пирамидальных схемах, привёл к разорению тысяч людей. В марте 1997 разразился острый политич. кризис. Антиправительств. выступления перерастали в нар. восстание, образовывались «комитеты спасения», опиравшиеся на вооруж. отряды. На юге страны к ним фактически перешла власть.

Преодолению хаоса способствовали внеочередные выборы в июне 1997, победу на которых одержала АСП. Её программа предусматривала восстановление общественного порядка, завершение приватизац. реформ, интеграцию в структуры ЕЭС и НАТО. Президентом был избран Р. Мейдани. В 1998 была принята новая конституция. В 1999 А. поддержала действия НАТО в Косове и Югославии, что привело к разрыву албано-югосл. отношений. Во время воен. действий в Косове ок. полумиллиона беженцев из Косова нашли временное убежище в А. На выборах в июле 2001 победу одержал блок левых партий «Союз за государство» во главе с АСП. В июле 2002 президентом был избран А. Моисиу. В янв. 2003 правительство А. начало переговоры о принятии А. в ЕЭС в качестве ассоциированного члена.

Хозяйство

А. – одна из самых бедных стран Европы (ок. 30% нас. проживает за чертой бедности); доход на душу населения 4500 долл. в 2002 (400 долл. в 1994; 1650 долл. в 1999). Экономика находится в состоянии перехода к рыночной и развивается в осн. благодаря переводу денег эмигрантами своим родственникам (в кон. 1990-х гг. составляли ок. 1/3 ВВП), а также финансовой помощи Италии и Греции (400–600 млн. долл. в год). В сер. 1990-х гг. взят курс на разгосударствление экономики; к нач. 2000-х гг. завершена приватизация земли, сферы розничной торговли и услуг, транспорта и строительства; проводится (2004) приватизация крупных пром. объектов, банковской системы. В результате реформ ок. 70% ВВП производится в частном секторе. Политич. нестабильность в кон. 1990-х гг. и общий экономич. кризис привели к росту безработицы, высокой инфляции, созданию негативного инвестиц. климата. Ведущей отраслью экономики остаётся с. х-во (47,6% ВВП, 2003). Дефицит электроэнергии в 1990-е гг. и конкуренция иностр. товаров привели к значит. сокращению объёма пром. произ-ва (24,6% ВВП). В 1990-е гг. начал развиваться междунар. туризм, который, наряду с услугами, даёт 27,8% ВВП.

Промышленность

В структуре пром. произ-ва гл. место занимают добывающие отрасли (осн. минер. ресурсы А. – нефть, газ, хромовые руды) и отрасли по переработке сырья. Добыча газа (ок. 30 млн. м3 в 2001) и нефти (0,5 млн. т) ведётся на юго-западе страны, в бассейне р. Семани (гл. центры – Балши, Патоси, Маринеза, Кучова). Осн. район добычи (ок. 250 тыс. т в год) и обогащения хромовой руды – рудники Булькиза к северо-востоку от Тираны. Добывают также медные (Рубику, Курбнеши), никелевые (Поградец), железные руды (в районе Охридского оз.), лигнит (в районе Тираны и в Корчинской котловине), природный битум (близ Селеницы). Добыча минер. сырья в 1990-е гг. резко сократилась (за исключением хромовой руды). Б. ч. лесов во 2-й пол. 20 в. была вырублена; с 1990-х гг. лесозаготовки ведутся только для внутреннего потребления (древесина из Северо-Албанских Альп и вост. районов страны поступает на лесопильные заводы в Эльбасане и городах, расположенных вдоль р. Дрин). Произ-во электроэнергии 5,3 млрд. кВт·ч (2002), в т. ч. 97% вырабатывается на небольших ГЭС в горных районах (на реках Дрин, Мати, Бистрица и др.). ТЭС, работающие на лигните и мазуте, действуют в Тиране, Эльбасане, Фиери, Влёре, Корче, Кучове.

Обрабатывающая пром-сть получила развитие в 1960–80-е гг.; в 1990-е гг. объёмы произ-ва резко снизились в связи с экономич. кризисом и конкуренцией с импортными товарами. Нефтеперерабатывающие предприятия (произ-во нефтепродуктов 360 тыс. т в 1997) работают в Фиери (крупнейший в стране НПЗ), Балши, Кучове, Церрике; нефтехимич. и химические – во Влёре, Фиери, Лячи. Предприятия цветной (медеплавильный завод в Рубику) и чёрной металлургии (комбинат в Эльбасане), металлообработки и машиностроения (Тирана, Дуррес, Шкодер, Влёра), цементной, деревообрабатывающей, мебельной, текстильной, табачной (Шкодер), пищевой (произ-во оливкового масла, сахара, рыбных и плодовых консервов и др.) пром-сти.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство неэффективно и не удовлетворяет внутренней потребности в продовольствии (А. импортирует зерно и продукты питания). Земледелие страдает от засухи (в приморских районах в 1950–70-е гг. построены оросит. каналы; орошается ок. 1/2 пахотных земель), нехватки с.-х. инвентаря, раздробленности земельных участков (в нач. 1990-х гг. насчитывалось 120 совхозов и 420 колхозов, которые в нач. 2000-х гг. распущены, а земля и инвентарь приватизированы). Обрабатываемые земли занимают 21% территории страны (из них ок. 1/2 – под зерновыми культурами), пастбища – 15%. Осн. с.-х. культуры – пшеница и кукуруза (в приморской зоне и Корчинской котловине). Выращивают также ячмень, сахарную свёклу (в Корчинской котловине), подсолнечник, картофель, бахчевые, овощи (бобовые, лук, помидоры, капуста, баклажаны), табак (вдоль юж. побережья), фрукты (в т. ч. цитрусовые на юге, персики), виноград (виноделие в районе Тираны и на юге страны), маслины (вдоль морского побережья). Гл. традиц. отрасль животноводства – пастбищное овцеводство (более 1,4 млн. голов в 2002; в 1990-е гг. поголовье сократилось почти в 3 раза). Разводят коз (900 тыс. голов), крупный рогатый скот (800 тыс. голов), домашнюю птицу (4,1 млн. голов), лошадей, ослов. На юге преобладает мясомолочное, на севере и востоке – горно-пастбищное животноводство, с очагами земледелия в долинах. В качестве тягловой силы используются волы и ослы. Кустарное произ-во белого алб. сыра. Рыболовство в прибрежных водах Адриатического м. (добыча сардин, кефали).

Транспорт

Осн. вид транспорта – автомобильный. Автодороги (длина ок. 18 тыс. км, в т. ч. 30% с твёрдым покрытием) не ремонтировались с кон. 1980-х гг. (реконструируется гл. автодорога Тирана – Дуррес, 2004). Б. ч. автопарка – старые автомобили. В сельской местности преобладает гужевой транспорт. Имеется частное автобусное сообщение из Тираны во все города страны, а также в Софию (Болгария), Скопье (Македония), Приштину (Косово), Янину и Флорину (Греция). Длина железных дорог 720 км. Автомобильные и железные дороги сконцентрированы в зап. низменной части страны, только отд. шоссе пересекают горные хребты на востоке страны и достигают побережья озёр Охридское и Преспа. Морской торговый флот насчитывает 24 судна (в т. ч. 7 с водоизмещением св. 1000 т). Гл. внешнеторговые порты – Дуррес (ок. 90% всего грузооборота) и Влёра. Судоходство по р. Буна (до оз. Шкодер), озёрам Шкодер, Преспа, Охридское. Протяжённость газопроводов 339 км, нефтепроводов 207 км (2004). Междунар. аэропорт (в 25 км от Тираны); строится (2004) междунар. аэропорт во Влёре.

Внешнеэкономические связи

Импорт товаров (1,5 млрд. долл. в 2002) значительно превышает экспорт (340 млн. долл.). А. ввозит продовольствие, товары широкого потребления, машины и станки, подержанные автомобили, удобрения и др. Осн. статьи экспорта – хромовая руда (ок. 18% стоимости), медь, никель, битум, табак, вина. Гл. торговые партнёры – Италия, Греция, Турция, Германия.

Иностранный туризм

Поток туристов незначителен (60–80 тыс. чел. в год). Осн. центры – курорт Саранда на крайнем юго-западе А., т. н. Берег цветов (вдоль побережья Адриатического м. от Влёры до Саранды, с хорошими пляжами и субтропич. растительностью), пляжи в районе Дурреса, ср.-век. замки и крепости в городах Гирокастра, Круя, Берат, а также в Северо-Албанских Альпах, на побережье озёр Охридское и Преспа.

Вооружённые силы

Общая численность Вооруж. сил (ВС) ок. 30 тыс. чел. (2004); состоят из сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС, двух командований (оперативной и боевой подготовки, тыловой поддержки), а также соединений и частей центр. подчинения. В воен. время в оперативное подчинение нач. генерального штаба (ГШ) передаются военизированные формирования МВД (ок. 17 тыс. чел.). Верховный главнокомандующий – президент. В мирное время общее руководство ВС осуществляет министр обороны (гражд. лицо), оперативное управление – нач. ГШ. По оперативному предназначению ВС А. делятся на силы быстрого реагирования (укомплектованные личным составом и оснащённые вооружением и техникой на 100%), главные оборонит. силы (укомплектованные на 50% и оснащённые на 100%) и силы территориальной обороны. Комплектование армии осуществляется по смешанному принципу: за счёт призыва на воен. службу в соответствии с Законом о всеобщей воинской повинности, набора по контракту и кадровых военнослужащих. СВ (ок. 17,5 тыс. чел.) имеют в своём составе 11 бригад (пехотных – 7, танковых – 1, спец. назначения – 1, артиллерийские – 2), 10 артиллерийских полков, др. части и подразделения. На вооружении ок. 400 танков, более 350 орудий полевой артиллерии, миномётов и РСЗО, боевые бронированные машины. В состав ВВС входят: авиационное крыло (истребительно-бомбардировочная, истребит., учебная, учебно-боевые эскадрильи и транспортное звено); зенитная ракетная бригада; вертолётный полк; транспортная эскадрилья. На вооружении ВВС ок. 30 боевых самолётов (в осн. МиГ-19, МиГ-21), более 10 самолётов вспомогат. авиации, ок. 10 вертолётов и более 20 ПУ ЗУР. ВМС включают флот и полк береговой артиллерии. В составе флота 5 боевых кораблей и более 30 боевых катеров.

Здравоохранение

Расходы на здравоохранение составили 3% ВВП (2000). Количество коек – 320 на 100 тыс. жит. Врачей готовят на мед. ф-те Тиранского ун-та. В нач. 21 в. было ок. 4500 врачей (1 врач на 700 жит.); приходилось (по разным данным) от 370 до 400 лиц ср. мед. персонала на 100 тыс. жит. Осн. причины смерти – сердечно-сосудистые заболевания, злокачеств. новообразования, травмы и несчастные случаи. Курорты: Дуррес, Поградец и др.

Спорт

До 2-й мировой войны в А. насчитывалось ок. 1000 спортсменов. В 1945 создана спортивная федерация, в 1947 – К-т физкультуры и спорта. С 1951 активно внедряется комплекс «Готов к труду и обороне Албании». В нач. 1950-х гг. при Тиранском гос. ун-те открылся ф-т физич. воспитания; в стране построено неск. крупных стадионов, в т. ч. «Кемаль Стафа» (25 тыс. мест) и «Динамо» (20 тыс.) в Тиране. Наибольшее развитие получили ок. 20 видов спорта, в т. ч. игровые – футбол, баскетбол, волейбол, а также лёгкая атлетика, стрельба, плавание, спортивная гимнастика, борьба. В 1959 Нац. олимпийский комитет А. признан МОК. С 1972 алб. спортсмены принимают участие в Олимпийских играх. Наиболее известен на междунар. арене алб. хоккеист Т. Доми – первый в истории страны легионер НХЛ, защитник клуба «Торонто Мэйпл Ливз».

Образование. Учреждения наукии культуры

Общее руководство учебными заведениями осуществляет Мин-во образования и науки. Осн. регламентирующими документами являются Закон о высшем образовании (1999), Закон об образовательной системе (1995), Закон о частном образовании (1995) и нормативные документы об общедоступных школах А. (1995). Система образования А. включает дошкольные учреждения, общеобразоват. школы (начальные, средние и полные средние), проф. учебные заведения, вузы. Дети 3–5 лет воспитываются в детских садах (в 2002 насчитывалось 3400 детских садов, которые посещали 59% детей дошкольного возраста; св. 2,5 тыс. детей посещали частные детские сады). Общеобразоват. школа (8 лет обучения) обязательна для детей от 6 до 13–14 лет. Полная средняя школа (4 года обучения) рассчитана на 14–18-летних уч-ся. Функционировали 1500 начальных, 1700 средних школ, ок. 500 полных средних школ. Проф. образование дают низшие (1–2 года обучения) и средние (3–4 года обучения) школы, а также техникумы на базе неполной средней школы (в 2000 работали 500 таких учебных заведений). При Мин-ве труда действуют 9 центров проф. образования (св. 7 тыс. уч-ся). Существуют также частные образоват. учреждения разл. типов (св. 4,7 тыс. уч-ся).

Крупнейшее науч. учреждение А. – Академия наук (создана в 1972). В 2004 в А. действовали 8 ун-тов; крупнейшие – Тиранский ун-т (основан в 1957), сельскохозяйственный (1971), политехнич. (1991) ун-ты – оба в Тиране; ун-ты в Шкодере (1957), Корче (1971), Гирокастре (1971), Эльбасане (1991),Влёре (1994). В вузах А. обучалось ок. 41 тыс. студентов. Крупнейшие библиотеки: Национальная (основана в 1922) и Тиранского ун-та. Осн. музейные центры А. сосредоточены в Тиране (музеи: археологич., 1948; нац. культуры, 1979; нац. истории, 1981; естеств. истории и др.), Гирокастре (этнографич., вооружений и др.), Берате [Музей Онуфрия (назван по имени иконописца 16 в.), нар. иск-ва, 1827; этнографич., историч., археологич., 1988, и др.], Корче (алб. ср.-век. иск-ва, историч., нац. образования). Большую ценность представляют Музей независимости во Влёре и Музей истории в Дурресе, а также Археологич. музеи в Бутринте (1950), Дурресе (1951) и Аполонии (1958).

Средства массовой информации

Издаются 92 газеты, 71 журнал (2004). Работают 35 радио- и 55 телевизионных станций, 4 кабельных канала. Важнейшие ежедневные газеты: «Зери и популлит» («Zёri i Popullit»), «Газета Шкиптаре» («Gazeta Sqiptare»), «Коха йоне» («Koha Jone»), «Рилиндья демократике» («Rilindja Demokratike»), «Спорти Шкиптар» («Sporti Shkiptar»). Общенац. радиостанции – «Радио Тирана» («Radio Tirana»), «Топ Албания радио» («Top Albania Radio»); телевизионные станции – «Ти-ви-эс-эйч» (TVSH), «Ти-ви клан» (TV klan), «Ти-ви Арбериа» (ТV Arberia). Функционирует Албанское телеграфное агентство (АТА).

Литература

Литература А. формировалась на территории совр. А. и за её пределами. Первый дошедший письм. памятник на алб. яз. – «Формула крещения» (1462), первая книга – «Мешари» («Служебник», перевод религ. текстов, выполненный Г. Бузуку, 1555). В алб. лит-ре 18 в. расцветает сложившийся под влиянием ближневост. культуры жанр бейтеджи – импровизированных четверостиший сатирич., морального и бытового содержания (Н. Фракула, С. Наиби, Х. З. Камбери). Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. романтич. тенденции развиваются в творчестве арберешей – албанцев, живущих с 16 в. в Юж. Италии (поэмы И. Де Рады, стихотворения З. Серембы, драматургия Ф. А. Сантори и др.); борьбу за единство и самосознание нации в поэзии и публицистике ведут бр. Наим и Сами Фрашери; осн. тема лит-ры в этот период – «великое время» освобождения албанцев от османского ига. В нач. 20 в. в лит-ре А. появляются новые жанры: в поэзии – баллада, элегия, сонет, лирико-эпическая поэма; в прозе – фабульный рассказ, эпич. драма, бытовая комедия (А. З. Чаюпи, Н. Мьеда, Г. Фишта, М. Грамено, Асдрени, Х. Моси, Р. Силичи). Основы новой реалистич. лит-ры заложили в 1-й пол. 20 в. Ф. С. Ноли, З. Харапи, Ф. Коница, Х. Стермилы, Э. Количи, М. Кутели, Л. Порадеци; в прозе преобладали социальные мотивы. После фашистской оккупации (1939–44) в условиях тоталитарного режима значит. влияние оказала рус. и сов. лит-ра, мн. произведения которой были переведены на алб. язык. Несмотря на жёсткую парт. цензуру, в прозе (Я. Дзодзы, Н. Прифти, Д. Шапло, Др. Аголы, И. Кадаре, Ф. Арапи, Д. Джувани), посвящённой жизни довоенной Албании и алб. сопротивлению, наряду с романом-хроникой появлялись романы, тяготевшие к символико-мифологич. трактовке истории. Падение тоталитарного режима дало мощный толчок публицистике, малой прозе (К. Блюши, Н. Лера) и поэзии, которая в исповедально-филос. монологе обратилась к вечным темам (Б. Лёндо).

Архитектураи изобразительное искусство

Древнейшие архит. сооружения на территории А. – остатки иллирийских крепостей (с 7 в. до н. э.). Центрами распространения античной культуры были греч. колонии Аполлония Иллирийская, Бутрот (Бутротон; совр. Бутринти), Эпидамн (совр. Дуррес) и др.; с 1 в. до н. э. – рим. поселения и крепости (Скампа – греч. Неокастр; ныне Эльбасан). Однако в районах, удалённых от античных колоний, продолжала развиваться автохтонная культура (традиц. строительство, обработка металлов, керамика).

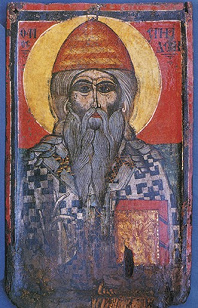

В 13–14 вв. развивалось церковное иск-во визант. типа (собор Св. Николая в Месопотаме, росписи в ц. Св. Троицы в Лавдари, ц. Влахернской Божией Матери в Берате и др.). На севере А., где распространилось католичество, архитектура носила романские черты (собор в Шаси, ц. Богородицы в Вау-и-Дейес, ц. Сергия и Вакха в Оботи – все 13 в.). К этому же времени относятся ранние иллюминированные кодексы. Ср.-век. иск-во А. в свой поздний период отмечено значит. локальным своеобразием (росписи Онуфрия из Неокастра и его сына Николая в Берате и др. местах, сер. 16 в.). Сама география страны, разделённой горными хребтами, способствовала возникновению мн. локальных очагов культуры; эти различия сохранились до настоящего времени в прикладном иск-ве (тип орнамента, ковроткачество, особенно нар. костюм). В период оттоманского господства (с 15 в.) в А. укоренились мусульм. традиции, развернулось строительство мечетей, дворцов знати (сараев), крытых рынков (безистени), бань; усложнилась орнаментика жилых и культовых сооружений. Однако «подземное христианство» сохраняло местную культурную традицию.

В 17–18 вв. много церквей было построено в городах Воскопоя (центре книгопечатания) и Виткуки. Окончательно сложился тип гор. застройки: дома с крытыми балконами и внешними лестницами, украшенными геометрич. или растит. настенными росписями; интерьеры с деревянными резными потолками, каминами и т. п. Орнамент ковров сохранял преим. геометрич. характер, но мог включать стилизованные изображения птиц и др. Ренессансно-барочные тенденции проявились в 18 в. в церковных росписях Давида из Селеницы, бр. Костандина и Атанаса из Корчи, Костандина Шпатараку и др. Начиная с 3-й четв. 19 в., в период т. н. нац. возрождения, появились светские жанры портрета и пейзажа. Большого расцвета достигло прикладное иск-во, прежде всего обработка металла, изготовление разл. украшений и оружия. В 1-й пол. 20 в. доминировали национально-романтич. тенденции с элементами импрессионизма и модерна (живопись и графика А. Бузы, С. Дзеги, сестёр С. и А. Зенго, К. Идромени, С. О. Кацели, Н. Мартини, В. Т. Мио и др.; скульптура Л. А. Ниццолы, Я. Пачо, О. П. Паскали, М. Топтани и др.).

После 2-й мировой войны возобладала строгая соцреалистич. программа, где первостепенное значение получили героико-историч. сцены и образы «вождей». После крушения тоталитаризма худож. жизнь стала плюралистичной. Монументализмом отмечены произведения живописцев С. Шияку, М. Фушекати и Н. Бакали; поэтич. экспрессией – работы Ф. Хадзнина и П. Меле. Среди традиц. ремёсел сохраняются ковроткачество, вышивка, обработка серебра (литьё и филигрань), керамика, а также резьба по дереву.

Музыка

Профессиональная муз. культура в А. начала развиваться после 2-й мировой войны. Первый исполнительский коллектив – Худож. ансамбль Нар. армии (1944). Открылись муз. школы, в Тиране – Худож. лицей с муз. классами (1947), Гос. филармония (1950), Гос. театр оперы и балета (1956), Гос. ансамбль нар. песен и танцев (1957), Гос. консерватория (1962). Первые оперные спектакли поставлены с помощью сов. музыкантов. В 1950-е гг. появились произведения крупных форм (композиторы Ч. Задея, Т. Дайа, П. Якова, К. Коно); оперными постановками руководили дирижёры М. Крантья и Р. Тетья.

Дальнейшее развитие музыки А. проходило под идеологич. давлением, однако и в это время появились интересные инструментальные произведения Н. Зорачи, Ч. Задеи, оперы и др. сценич. сочинения К. Коно, П. П. Яковы, Т. Харапи, А. Мули, Т. Дайи, Ч. Задеи, Ф. Ибрахими. Инструментальную музыку писали Ибрахими, Т. Гачи, А. Печи, Ш. Кушта, З. Лека, К. Гьини.

С падением тоталитарного режима сняты ограничения на исполнение зарубежной классики. С 1968 в Гирокастре проводится ежегодный Фестиваль нац. фольклора, с 1998 в Тиране – ежегодный Междунар. конкурс вокалистов им. М. Краи, с 2000 в Бутринти – Международный конкурс музыкантов-исполнителей.

О муз. фольклоре см. в ст. Албанцы.

Балет

Первые опыты сценич. танца относятся к 1940-м гг. Созданный в 1944 Худож. ансамбль Нар. армии стал первым проф. коллективом. В 1946 в Тиране была организована детская самодеятельная хореографич. студия, ставшая впоследствии основой проф. танцевальной группы Гос. филармонии. В 1957 создан Гос. ансамбль нар. песен и танцев. Первые классич. балеты в А. поставил Г. В. Перкун – «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева (1951), «Эсмеральда» Ч. Пуньи (1953). Значит. помощь в освоении мировой классики оказали и др. сов. хореографы: К. Д. Карпинская, В. И. Цаплин, М. М. Газиев. В 1956 в Тиране открылись Гос. театр оперы и балета и балетная школа. Основу труппы театра составили танцовщики А. Алиай, З. Хаджо, Г. Вендреша, П. Каначи, Дж. Симиджиу, П. Ворпси. Наряду с классикой («Дон Кихот» Л. Ф. Минкуса, 1990; «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева, 1995, в постановке Алиайя, и др.) ставились нац. балеты: «Халиль и Хайрия» Т. Дайи (1963, балетм. Каначи), «Бесстрашный орлёнок» Ч. Задеи (1972, балетм. М. Папа), «Десятая рана Дьердь-Элез Алии» Ф. Ибрахими (1986, балетм. Алиай) и др.

Театр

С нач. 19 в. любительские труппы существовали в Шкодере, Корче, Тиране, Эльбасане, Дурресе, Гирокастре. Совр. театральное иск-во зародилось в годы антифашистской борьбы в партизанских отрядах (короткие пьесы, скетчи у костра). В 1944 в г. Пермети создан Центр. театр партизанской армии, в 1945 в Тиране – драматич. школа и Гос. театр (позже Нар. театр). Среди первых постановок: «Женитьба» Н. В. Гоголя, «Мать» по М. Горькому, «Эпопея Баллы комбетар» по поэме Ш. Мусарая, «Префект» Б. Левони. Этапным стал спектакль по историч. драме К. Яковы «Халиль и Хайрия» (1949). В 1950 в Тиране создан Центр. театр кукол. Театры возникли также в Шкодере (Театр им. Мичени, 1949), Корче (Театр им. А. З. Чаюпи, 1950), Дурресе (Театр им. А. Моисси, 1953), Эльбасане (Театр «Скампа», 1962), Влёре (1962), Гирокастре (1968), Фиери (1972), Берате и Пешкопии (1984). В 1959 открыта Высшая школа театрального иск-ва им. А. Моисси. В репертуаре Нар. театра гл. место занимают пьесы алб. драматургов (С. Чокора, Л. Папы, Р. Пуляха). Значит. вклад в театральное иск-во А. внесли режиссёры П. Мани, А. Чирьячи, С. Мио, К. Спахивогли, актёры Н. Фрашери, Б. Имами, Т. Курти, М. Попи, М. Логореци, Л. Ковачи, В. Мануши, С. Проси, К. Роши, художники Х. Деволы, А. Займи, К. Дило и др. Фестивали проф. и самодеят. театров проводятся нерегулярно и в разл. городах А. (часто к к.-л. памятным датам). С 1961 до сер. 1990-х гг. выходил ж. «Teatri».

Кино

Кинематограф А. возник после 2-й мировой войны (до кон. 1940-х гг. выпускались только хроникальные фильмы). Первый киносеанс состоялся в Шкодере (1912), первый хроникальный фильм был снят во Влёре (1920), первый кинозал «Националь» открылся в Тиране (1926). В 1950-х гг. развивается документальное кино. С помощью СССР построена киностудия «Новая Албания» (1952) и снят первый игровой фильм – «Великий воин Албании Скандербег» (1954, сценарий М. Г. Папавы, реж. С. И. Юткевич, оператор Е. Н. Андриканис; пр. Мкф в Канне). Первый самостоят. полнометражный игровой фильм – «Тана» (1958, реж. К. Дамо). С 1976 проводится нац. кинофестиваль (1 раз в 2 года). До нач. 1990-х гг. осн. темами алб. кино были героико-патриотическая и военная. Значит. фильмы сняты режиссёрами старшего поколения, выпускниками вузов СССР и др. социалистич. стран, – П. Милькани, В. Гики, Д. Анагности («Маки на стенах», 1976; пр. Мкф в Белграде). К нравств. проблемам, интимным переживаниям героев обращены фильмы К. Чашку, С. Пецани, В. Прифти, Б. Биши («Сердце матери», 1993; пр. Мкф в Салерно), И. Гьяты («Полковник по прозвищу Бункер», 1996; пр. Мкф в Сент-Этьене) и др. Особое место занимают экранизации лит. произведений: «Генерал мёртвой армии» Прифти (1975, по роману И. Кадаре), «Сказка из прошлого» Анагности (1987, по комедии А. З. Чаюпи) и др. В 2000 впервые за мн. годы вышел албано-рос. ф. «Врата Евы» (реж. А. Минга, совм. производство рос. студии «12 А» и Алб. радиотелевидения при участии Госкино России и Нац. киноцентра А.). Развивается анимац. кино (первый рисованный ф. «Зана и Мири» вышел в 1975, первый кукольный ф. «Маленькая птичка – беленький пушок» – в 1983). С 1976 в Тиране проходит Фестиваль алб. кино.