АВСТРА́ЛИЯ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

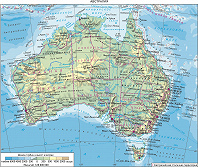

АВСТРА́ЛИЯ (Australia), самый маленький материк и часть света; расположена вместе с прилегающими островами (Тасмания, Кенгуру, Мелвилл, Батерст, Грут-Айленд и др.) в Юж. полушарии.

Общие сведения

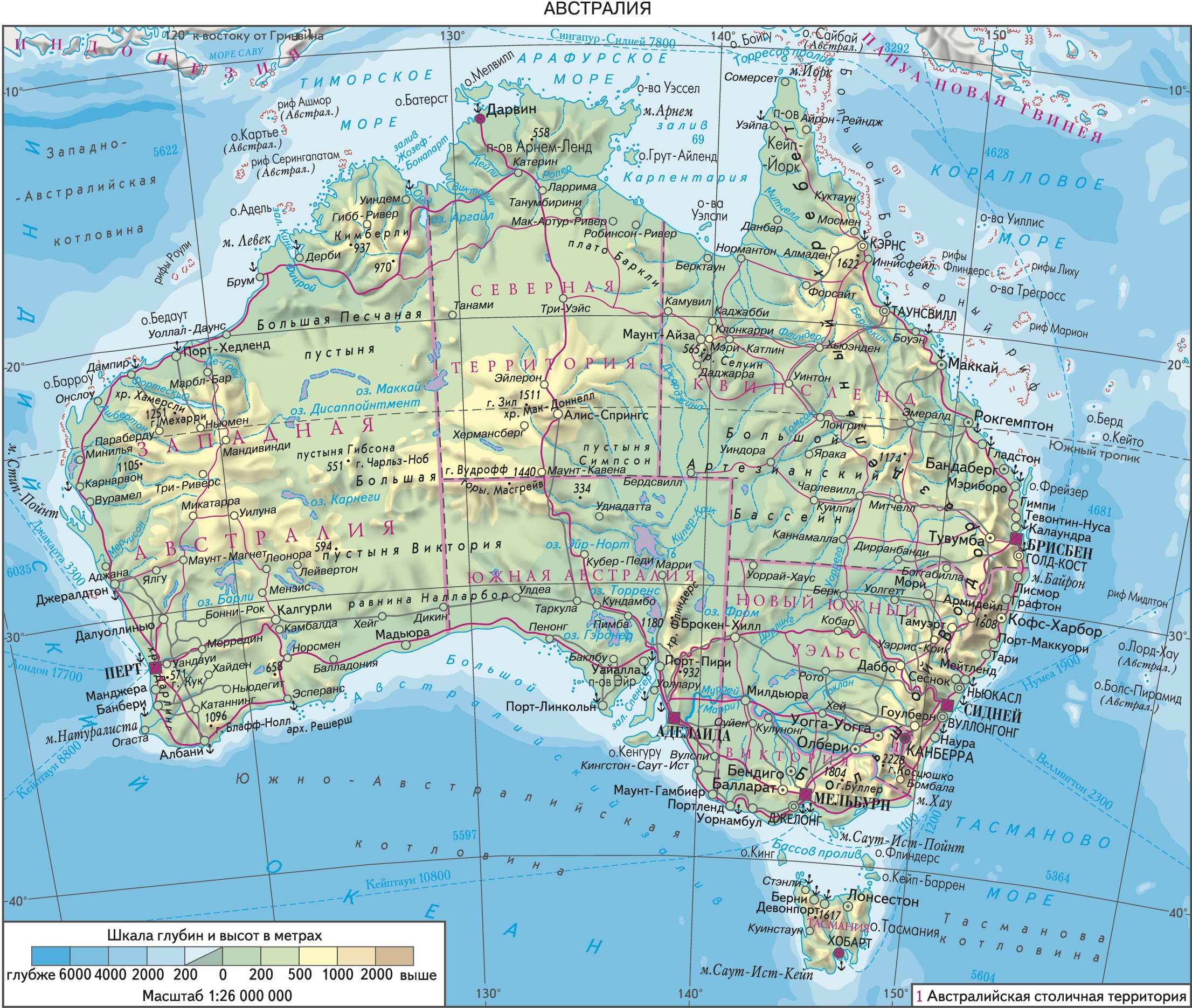

Пл. 7631,5 тыс. км2 (с островами ок. 7704,5 тыс. км2). Крайние точки материка: на севере – мыс Йорк (10°41′ ю. ш.), на юге – мыс Саут-Ист-Пойнт (39°11′ ю. ш.), на западе – мыс Стип-Пойнт (113°05′ в. д.), на востоке – мыс Байрон (153°34′ в. д.). Южный тропик пересекает материк почти посередине. С юга, запада и севера А. омывается Индийским ок. и его морями (Тиморским и Арафурским), с востока – морями Тихого ок. (Тасмановым и Коралловым). Береговая линия расчленена слабо. В глубь материка вдаются два крупных залива: на юге – Большой Австралийский, на севере – Карпентария, разделяющий самые большие п-ова Кейп-Йорк и Арнем-Ленд. Крупнейший из островов в пределах материковой отмели – Тасмания, отделённый Бассовым прол. Вдоль сев.-вост. побережья на 2300 км протягивается Большой Барьерный риф – уникальное коралловое образование; включён в список Всемирного наследия.

Рельеф

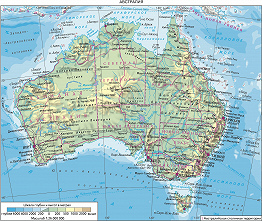

А. – самый низкий из материков; ср. выс. ок. 215 м. Абсолютная выс. 95% территории не превышает 600 м (см. карту Австралия). В Зап. А. преобладает плоскогорный рельеф (выс. 400–500 м) с многочисленными хребтами и столовыми горами. На западе поднимается плосковерхий хребет Хамерсли (выс. 1251 м), на юго-западе – низкогорные хребты Дарлинг (выс. 571 м) и Стерлинг (выс. 1096 м), на востоке – сильнорасчленённые хребты Мак-Доннелл (выс. 1511 м) и Масгрейв (выс. 1440 м), на севере – плато Кимберли (выс. 937 м). Межгорным прогибам Центр. А. соответствуют обширные пластовые и аккумулятивные равнины: Налларбор с карстовыми формами рельефа, пустынная и плоская Центр. низменность со впадиной оз. Эйр-Норт (самая низкая точка А., 16 м ниже уровня моря), междуречье Муррея (Марри) и Дарлинга, прибрежная равнина зал. Карпентария. В рельефе Вост. А. выделяется Большой Водораздельный хребет с крутыми восточными и пологими холмистыми (т. н. даунсы) зап. склонами, он протягивается на 4 тыс. км вдоль вост. и юго-вост. побережья материка. Состоит из ряда изолированных плоскогорий и низкогорных хребтов (Грегори, Кларк и др.), разделённых речными долинами и продольными межгорными котловинами; его пересекают поперечные хребты Драммонд, Экспедишен, Ливерпул и др. К югу от 28° ю. ш. Большой Водораздельный хребет представляет собой узкую цепь среднегорных массивов и хребтов (с севера на юг): Хантер, Голубые горы, Калларин и высокогорные Австралийские Альпы с высочайшей вершиной А. – горой Косцюшко (выс. 2228 м) в массиве Снежные горы. На вершинах Снежных гор встречаются формы горно-ледникового рельефа. Юж. окраину материка занимают среднегорные и низкогорные складчато-глыбовые хребты Флиндерс (выс. 1180 м) и Маунт-Лофти (выс. 932 м).

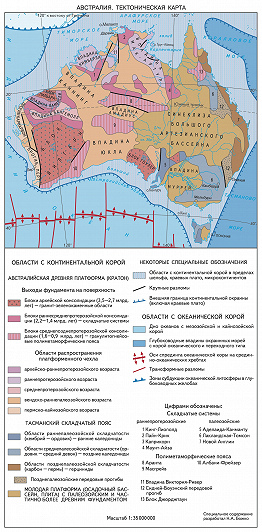

Геологическое строение

Территория А. в тектонич. плане разделяется на докембрийскую Австралийскую платформу, включающую зап. и центр. части континента вместе с Арафурским м., и Тасманский палеозойский складчатый пояс на востоке (см. Тектоническую карту). Структуры Тасманского пояса и Австрал. платформы частично перекрыты чехлом молодой платформы (синеклиза Большого Артезианского Бассейна). Австрал. платформа – фрагмент древнего суперконтинента Гондвана, распавшегося в мезозое. Выходы метаморфич. пород архейско-среднепротерозойского фундамента образуют щиты (блоки) Йилгарн, Пилбара, Аранта, Масгрейв, Гоулер и др., а также выступы на северо-западе и севере (Пайн-Крик). В структуре фундамента выделяются блоки архейской консолидации и протерозойские подвижные пояса. Блоки Пилбара и Йилгарн представляют собой архейские гранит-зеленокаменные области, сложенные породами гранитогнейсового комплекса и зеленокаменными поясами. В кварцитах блока Йилгарн обнаружены самые древние на Земле цирконы (4150 млн. лет). Зеленокаменные пояса блока Пилбара имеют среднеархейский (3,5–3 млрд. лет), а блока Йилгарн – позднеархейский (3–2,7 млрд. лет) возраст и сложены базальтами, коматиитами, кислыми вулканитами и обломочными породами. Выходы непереработанных архейских образований известны также на плато Гоулер и выступе Пайн-Крик. Раннепротерозойские складчатые системы, сложенные вулканогенно-осадочными породами и гранитоидами, развивались в интервале от 2,2 до 1,6 млрд. лет. Это системы Холс-Крик и Кинг-Лиополд с возрастом заключительных деформаций 1,85 млрд. лет, Пайн-Крик, Теннант-Крик – 1,9–1,7 млрд. лет, Каприкорн – 1,75–1,6 млрд. лет. В складчатых системах Уильяма и Маунт-Айза активное тектонич. развитие продолжалось в среднем протерозое до 1,4 млрд. лет. В Центр. А. блоки Аранта, Масгрейв, зона Албани-Фрейзер, Патерсон претерпели в раннем и среднем протерозое неоднократные тектонич. деформации, метаморфизм и гранитизацию с образованием мобильных полиметаморфич. поясов. Последний эпизод магматич. активности в этих поясах в интервале 1000–900 млн. лет привёл к окончательной консолидации фундамента Австрал. платформы. Формирование платформенного чехла началось в позднем архее (протосинеклиза Хамерсли – 2,8–2,4 млрд. лет) и продолжалось в протерозое во впадинах Набберу (2,2–1,7 млрд. лет), Мак-Артур, Бирриндуду и Кимберли (1,8–1,4 млрд. лет), Бангемолл, Виктория-Ривер и Саут-Николсон (1,4–1 млрд. лет), Амадиус, Оффисер, Нгалия, Джорджина (ок. 900 млн. лет). В фанерозое были образованы синеклизы (впадины) зал. Жозеф-Бонапарт, Каннинг, Юкла, грабены (прогибы) Перт, Карнарвон, авлакоген Фицрой и др. Палеозой, мезозой и кайнозой представлены мелководно-морскими, лагунными и континентальными отложениями всех систем. В кембрии происходило излияние платобазальтов во впадине Кимберли. В конце карбона – начале перми развивалось покровное оледенение. В позднем мелу в результате рифтинга закончилось обособление А. от Антарктиды и Индостанского блока. На востоке А. расположен протяжённый (3500 км) Тасманский складчатый пояс, в котором с запада на восток выделяются складчатые системы – Аделаида-Канманту, Томсон, Лакланская и Новой Англии, завершившие развитие соответственно в кембрии – раннем ордовике, ордовике, среднем девоне и в конце палеозоя. Складчатые системы Лакланская и Новой Англии разделены Сидней-Боуэнским передовым прогибом. С триаса вся территория А. развивалась в платформенном режиме. Чехол юрско-мелового возраста формирует крупную (2000 км в поперечнике) синеклизу Большого Артезианского Бассейна, перекрывающую складчатые образования Тасманского пояса, впадины Карпентария, Муррей.

Полезные ископаемые

Среди других континентов и частей света А. занимает ведущее место по запасам урана, тория, также чрезвычайно богата ильменит-рутил-циркон-монацитовыми россыпями, бурым углем, алмазами, рудами тантала, лития, бокситами, свинцом, цинком, никелем, кобальтом (2-я пол. 2000-х гг.). Значительны запасы каменного угля, железных руд, драгоценных камней (табл.).

Таблица. Запасы основных полезных ископаемых

| Полезные ископаемые | Запасы общие | % от общемировых запасов |

|---|---|---|

| Барит, тыс. тонн | 4 500 | 0,5 |

| Бериллиевые руды1, тыс. тонн | 45 | 3,2 |

| Бокситы, млн. тонн | 5 400 | 18,4 |

| Бурый уголь, млн. тонн | 408 500 | 31 |

| Вольфрамовые руды2, тыс. тонн | 109,6 | 1,7 |

| Железные руды, млн. тонн | 40 000 | 8,5 |

| Золотые руды2, тонн | 5 480 | 4,9 |

| Каменный уголь, млн. тонн | 271 200 | 9 |

| Кобальтовые руды2, тыс. тонн | 1 430 | 11 |

| Марганцевые руды, млн. тонн | 329 | 2,1 |

| Медные руды2, тыс. тонн | 181003 | 3,3 |

| Металлов платиновой группы (в т. ч. платины) руды2, тонн | 203 | 0,03 |

| Молибденовые руды2, тыс. тонн | 10 | 0,0 |

| Нефть и газоконденсат, млн. тонн | 205,53 | 0,1 |

| Никелевые руды2, тыс. тонн | 23700 | 14,6 |

| Ниобиевые руды1, тыс. тонн | 320 | 3,7 |

| Оловянные руды2, тыс. тонн | 423 | 2,9 |

| Природный горючий газ, млрд. м3 | 8603 | 0,5 |

| Редкоземельные металлы1, тыс. тонн | 5800 | 3,8 |

| Свинцовые руды2, тыс. тонн | 35 032 | 17,3 |

| Серебряные руды2, тонн | 45 600 | 4,5 |

| Танталовые руды1, тыс. тонн | 84 | 28,7 |

| Титановые руды1, млн. тонн | 139,7 | 15,2 |

| Урановые руды2, тыс. тонн | 1 216 | 27,9 |

| Флюорит, млн. тонн | 5,7 | 1,4 |

| Фосфатные руды1, млн. тонн | 343 | 1,8 |

| Хромовые руды, млн. тонн | 23 | 0,08 |

| Цинковые руды2, тыс. тонн | 62 736 | 12,8 |

| Циркониевые руды1, млн. тонн | 22,7 | 41,21 |

1В пересчёте на оксиды. 2В пересчёте на металл. 3Подтверждённые запасы.

Уникальное по запасам урана месторождение Олимпик-Дам расположено в Южной Австралии на плато Гоулер (руды этого месторождения помимо урана содержат золото и медь); другие крупные урановые месторождения – Рейнджер (в выступе Пайн-Крик в Северной территории), Беверли (в Южной Австралии). Крупнейшие запасы циркония, титана, тория, гафния заключены в палеопляжевых ильменит-рутил-циркон-монацитовых песках восточного, южного и юго-западного побережий А. (штаты Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория, Южная Австралия, Западная Австралия). В А. известны коренные месторождения алмазов в кимберлитовых и лампроитовых трубках, а также алмазоносные аллювиальные россыпи. В Западной Австралии (район Кимберли) находится одно из крупнейших в мире коренных месторождений алмазов – лампроитовая трубка Аргайл (здесь же локализуются россыпные месторождения); другой крупный район коренных месторождений – в Северной территории (месторождение Мерлин). Уникальным по запасам тантала является олово-танталовое месторождение Гринбушес в Западной Австралии, из руд которого в большом количестве также добывают литиевые минералы. К корам выветривания по архейским гранитам и нижнепротерозойским вулканитам приурочены крупные месторождения бокситов (бокситоносный район Гов на севере Северной территории, месторождение Уэйпа на п-ове Кейп-Йорк в Квинсленде, месторождения в Западной Австралии). Крупные колчеданные месторождения цинка, свинца, серебра сконцентрированы в протерозойских структурах – складчатой системе Маунт-Айза, впадине Мак-Артур и др. (Брокен-Хилл в штате Новый Южный Уэльс; Маунт-Айза, Каннингтон, Сенчери, Хилтон-Джорж-Фишер – в Квинсленде; Мак-Артур-Ривер в Северной территории). Месторождения свинцовых руд также имеются на о. Тасмания. Большая часть запасов меди заключена в рудах месторождений Олимпик-Дам и Маунт-Айза. Осн. запасы никеля и кобальта связаны с латеритными месторождениями, но разрабатываются преим. сульфидные никель-кобальтовые месторождения в вулканических породах основного и ультраосновного состава, развитые в архейских зеленокаменных поясах Западной Австралии (Камбалда, Космос, Лейнстер, Маунт-Кейт). В зеленокаменных поясах этого района также локализованы крупные месторождения руд золота (Калгурли); кроме того, золотое оруденение отмечается в структурах протерозоя и фанерозоя (Северная территория, штаты Квинсленд, Новый Южный Уэльс и др.). К позднеархейско-раннепротерозойским первично осадочным толщам приурочены месторождения железистых кварцитов, запасы которых во впадине Хамерсли (одноимённый железорудный бассейн) являются одними из крупнейших в мире. В А. многочисленны также осадочные и делювиальные месторождения руд железа. Месторождения марганцевых руд – на о. Грут-Айленд в зал. Карпентария (Северная территория), в Западной Австралии – месторождение высококачественных руд Вуди-Вуди. Б. ч. запасов олова А. сосредоточена в рудах месторождения Ренисон-Белл (Тасмания). В вост. части А. в пределах Тасманского пояса имеются месторождения руд вольфрама, молибдена, сурьмы, висмута, ванадия и др.. Вольфрамовые месторождения известны на о. Кинг в Бассовом проливе.

Огромные запасы каменного угля заключены в пермских отложениях на востоке А. (бассейн Боуэн, Сиднейский угольный бассейн). Крупнейший в А. буроугольный бассейн – Латроб-Валли в штате Виктория. Нефтяные и газовые месторождения располагаются в осадочных бассейнах Гипсленд в Бассовом прол., Карнарвон (Барроу), прогибе Перт, на шельфах западных и северо-западных побережий, открыты во внутренних районах А. (во впадинах Амадиус и Большой Артезианский Бассейн), горючие сланцы – в штатах Квинсленд и Тасмания. Залежи фосфоритов приурочены к кембрийским отложениям бассейна Джорджина (штат Квинсленд, Северная территория). А. располагает крупными ресурсами драгоценных и поделочных камней, среди которых гл. роль играют благородный опал и сапфир (месторождения в штатах Южная Австралия, Новый Южный Уэльс, Квинсленд), а также нефрит (в Южной Австралии) и хризопраз.

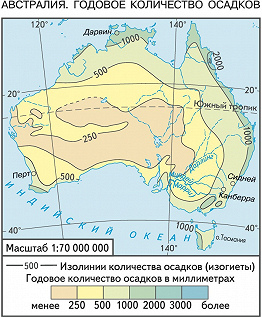

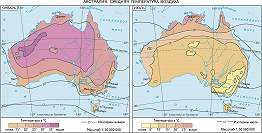

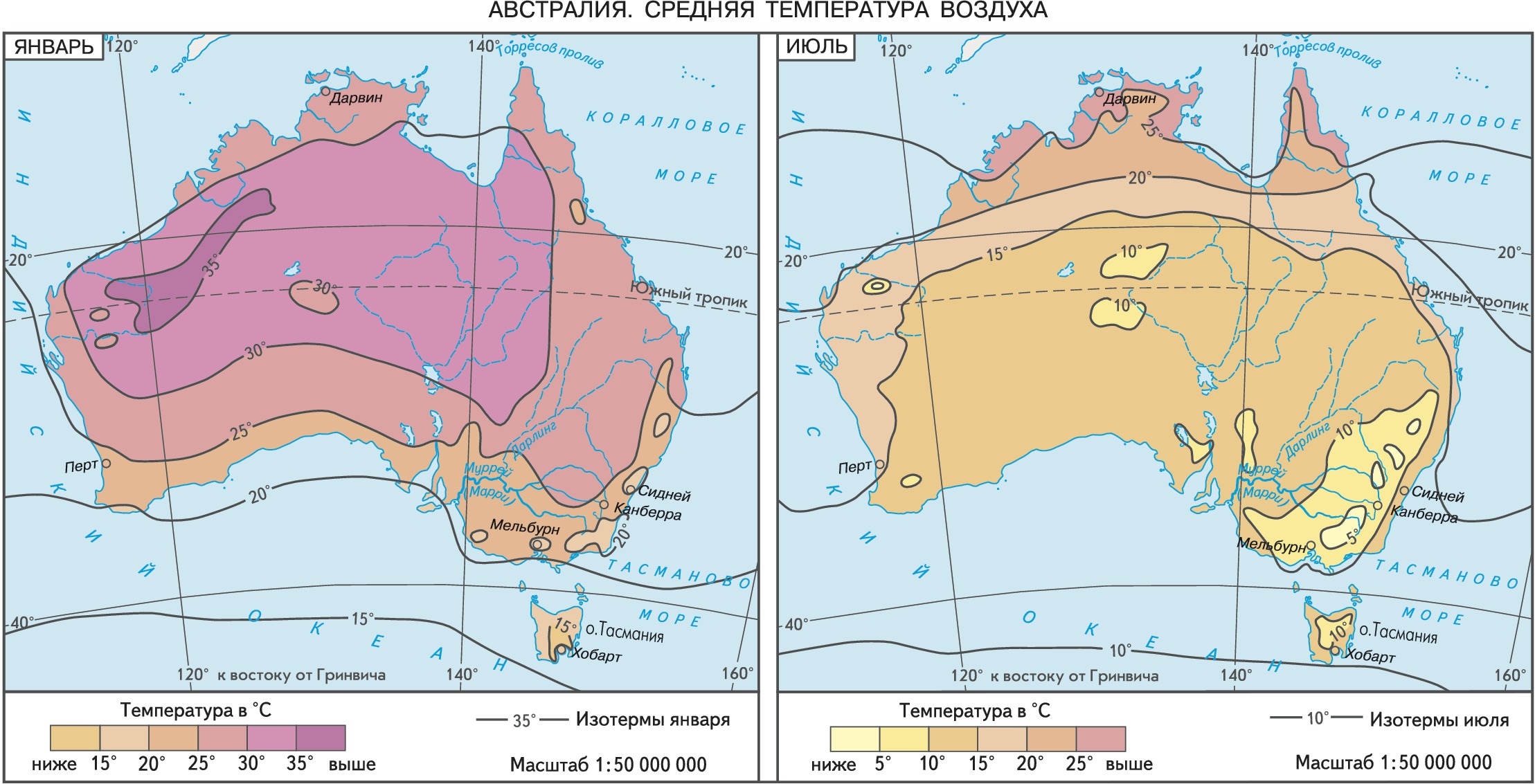

Климат

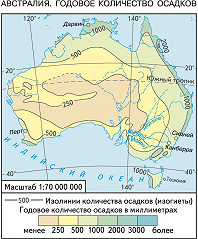

А. – самый засушливый материк Земли (см. карты Средняя температура воздуха и Годовое количество осадков). Климатич. условия характеризуются высокими суммами солнечной радиации – от 5880 до 7500 МДж/м2 в год. Более 50% территории расположено в тропич. поясе, сев. оконечность – в субэкваториальном, южная – в субтропическом. На севере осадки выпадают преим. летом (декабрь – февраль), на юге – зимой (июнь – август). Линия раздела между летними и зимними максимумами осадков проходит от 20–25° ю. ш. на западе до 30–32° ю. ш. на востоке. Отклонения сумм осадков от годовых норм в ср. составляют от 15% до 40%; к западу от Большого Водораздельного хребта обычны засухи, хотя в отд. месяцы количество осадков превышает годовую норму. В сухой сезон периодически возникают пожары, гл. обр. в штате Новый Южный Уэльс. С 1980-х гг. над А. наблюдается «озоновая дыра», с которой связывают резкий рост заболеваемости меланомой среди белого населения материка. В субэкваториальном климатич. поясе чётко выражены летний муссонный (выпадает до 70% осадков) и зимний сухой сезоны. Характерны постоянно высокие темп-ры воздуха – до 20–28 °С; перед началом дождей – до 40 °С. На сев. побережье иногда обрушиваются тропич. ураганы; в 1974 ураган Трейси разрушил г. Дарвин. В тропич. климатич. поясе выделяют два сектора: континентальный сухой пустынный и полупустынный (от побережья Индийского ок. на западе до Большого Водораздельного хребта на востоке) и приокеанический (на вост. побережье и наветренных горных склонах) с жарким влажным летом и тёплой, менее влажной зимой. Горы, хотя и невысокие, препятствуют продвижению в глубь материка влажных воздушных масс, и осадки выпадают в осн. на побережье и вост. склонах хребтов. В центр. части А., где в течение круглого года господствует континентальный тропич. воздух, а годовые суммы осадков не превышают 250 мм, – тропич. пустынный климат (с самой жаркой в А. Большой Песчаной пустыней). Ср. летняя темп-ра воздуха 28–30 °С, хотя часто повышается до 40 °С (абсолютный максимум 53,1 °С), зимняя – 12–20 °С (бывают резкие похолодания). Годовые и особенно суточные температурные амплитуды достигают 35–40 °С. Осадки обычно выпадают в виде коротких ливней, приходящих с сев. ветрами летом и с южными – зимой. Относительная влажность воздуха 30–40%. В юго-зап. части материка, а также в юго-восточной, в бассейне р. Муррей, – средиземноморский тип климата с жарким сухим летом и прохладной влажной зимой. На вост. склонах Большого Водораздельного хребта и на севере о. Тасмания климат муссонный, равномерно влажный (до 1500 мм осадков в год). Ср. темп-ра зимних месяцев 5–10 °С. В Австралийских Альпах большие суммы осадков сочетаются со значит. сезонными колебаниями темп-ры воздуха (в горах бывают морозы до –20 °С). Равнина Налларбор получает очень мало осадков (до 250 мм) и характеризуется существенными сезонными различиями темп-ры (летом 22–24 °С, зимой 10–12 °С). Юж. часть о. Тасмания заходит в умеренный пояс. Постоянное влияние зап. воздушного переноса обусловливает обилие осадков на зап. побережье и склонах гор. Сезонные различия в температуре (15 °С летом и 10 °С зимой) незначительны; в горах морозы до –7 °С.

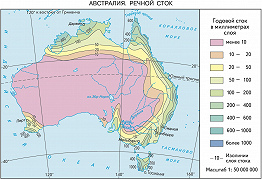

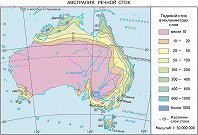

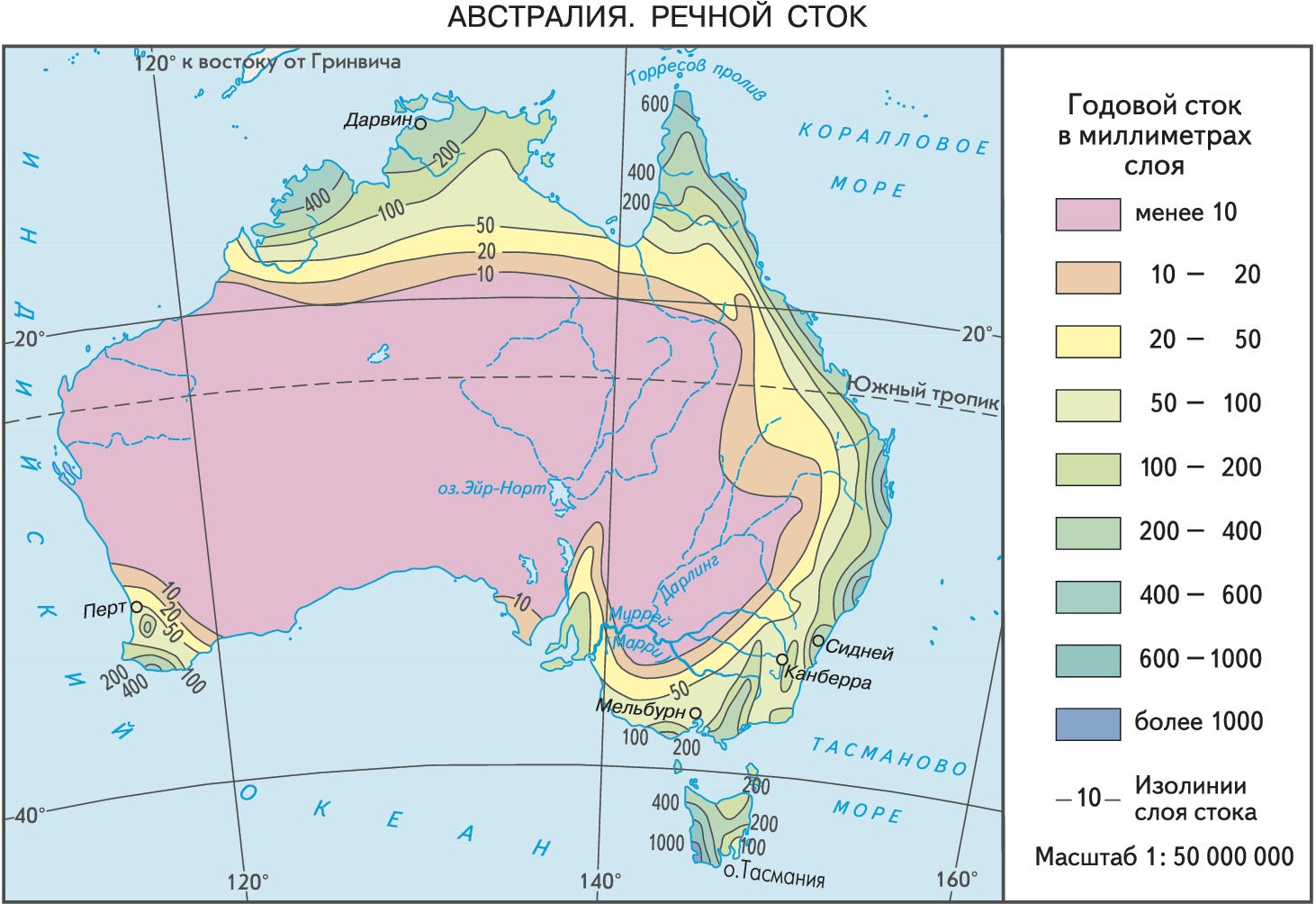

Внутренние воды. Для А. характерно слабое развитие поверхностного стока (см. карту Речной сток). Объём стока рек А. составляет всего 350 км3 (менее 1% суммарного стока рек Земли), а толщина слоя стока – ок. 50 мм в год (в 6 раз меньше, чем в Европе, в 8 раз меньше, чем в Юж. Америке). Наиболее развита речная сеть на о. Тасмания, где реки полноводны в течение всего года, стекают с гор, бурны, порожисты и обладают большими запасами гидроэнергии. Питание рек А. почти исключительно дождевое. Только на влажной вост. окраине материка текут непересыхающие короткие полноводные реки, и слой стока возрастает до 400 мм в год. Ок. 10% территории имеет сток в Тихий ок. Почти 30% принадлежит бассейну Индийского ок., 60% относится к области внутреннего стока. Гл. водораздел – Большой Водораздельный хребет. С его зап. склонов стекают наиболее крупные и полноводные реки Муррей (Марри) с притоком Дарлинг, составляющие крупнейшую речную систему материка. Муррей (длина 2570 км) короче своего притока Дарлинг (самая длинная река А. – 2740 км), но самая полноводная (вместе с притоком Маррамбиджи) река А. Площадь бассейна этих рек 1057 тыс. км2. Реки системы Муррей – Дарлинг имеют большое хозяйств. значение, их воды используются в гидроэнергетике и для орошения плодородных, но засушливых земель. В 1974 осуществлён проект по переброске части стока р. Сноуи-Ривер в бассейн р. Муррей. В сторону Кораллового и Тасманова морей стекают короткие, быстрые, порожистые и самые полноводные реки с чётко выраженным летним максимумом: Фицрой, Бердекин, Хантер и др. В нижнем течении некоторые реки судоходны: Кларенс на 100 км от устья, Хоксбери на 300 км. Наиболее крупные реки сев. части А. – Флиндерс, Виктория и Орд, впадающие в Арафурское и Тиморское моря, судоходны летом в нижнем течении. Они часто выходят из берегов в период летних муссонных дождей, а зимой – это слабые узкие водотоки, в верховьях местами пересыхающие. Реки юго-зап. части во время сухого летнего сезона превращаются в цепочки неглубоких водоёмов. В пустынных и полупустынных районах сохраняется сеть сухих русел, называемых в А. «крики», наполняющихся дождевой водой на очень короткое время. Особенно густая сеть криков (Купер-Крик, Дайамантина, Эйр-Крик и др.) на Центр. равнине, где они направляются к бессточному пересыхающему оз. Эйр-Норт. Равнина Налларбор, лишённая периодич. водотоков, имеет подземную водную сеть со стоком в сторону Большого Австралийского зал. На р. Орд создано крупнейшее в А. по площади водохранилище Орд-Аргайл (ок. 800 км2). В А. много озёр и древних озёрных котловин. Б. ч. озёр бессточны и засолены, многие наполняются лишь после дождей. Самое крупное оз. Эйр-Норт в наиболее влажные годы достигает пл. 15 тыс. км2, в сухой период распадается на мелководные водоёмы, разделённые солончаками. К крупным солёным озёрам относятся Торренс, Гэрднер, Фром и др. В зап. части А. многочисленные бессточные озёра образуют равнину солёных озёр. На р. Гордон (о. Тасмания) находится крупнейшее в А. по объёму водохранилище Гордон (11,8 км3). Особенно велики в А. ресурсы подземных, в т. ч. артезианских, вод, бассейны которых занимают одну треть территории материка (ок. 2,5 млн. км2). 6500 артезианских колодцев в более чем 30 артезианских бассейнах дают воду для пром., с.-х. и бытовых целей. Крупнейшие из них: Большой Артезианский Бассейн, Муррейский, Мортон-Кларенс, Юкла, Оффисер, Джорджина, Каннинг, Карнарвон, Перт, Гипсленд. Из-за сильной минерализации не все подземные воды пригодны для использования.

Почвы

На б. ч. А., во внутренних аридных и семиаридных районах, распространены примитивные почвы тропич. и субтропич. пустынь и полупустынь. В Зап. А. преобладают щебнистые почвы и полузакреплённые железистые конкреционные пески (продукты древнего почвообразования), на равнинах Центральной низменности – песчано-глинистые и глинистые почвы, вокруг солёных озёр – солончаки. По мере нарастания увлажнения и степени латеритизации почвенной толщи примитивные почвы пустынь сменяются красновато-бурыми полупустынными и красно-бурыми почвами саванн. В субэкваториальном поясе сформировались оподзоленные краснозёмы и оподзоленные латеритные почвы, в субтропическом – характерны серо-коричневые (часто солонцеватые) и коричневые почвы. В горах под лесами формируются красно-жёлтые ферраллитные, а на о. Тасмания – бурые и жёлто-бурые лесные почвы. Часто встречаются, особенно в субтропиках, т. н. двучленные почвы, имеющие погребенный профиль древней почвы. А. – материк древних кор выветривания, латеритных на севере и западе, кремнезёмистых – на юго-востоке. В обширных древних озёрных котловинах и ложбинах стока сформировались темноцветные слитые почвы. Все эти типы почв бедны биофильными элементами и требуют внесения значит. доз удобрений. Среди деструктивных процессов наиболее распространены вторичное засоление, водная эрозия и дефляция.

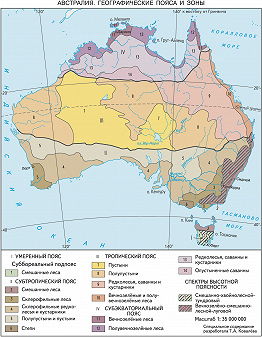

Растительность

Растительный и животный мир А. отличается древностью и высокой степенью эндемизма. Австралийское флористическое царство, куда относят А. и Тасманию, не имеет себе равных по количеству эндемиков: из 12 тыс. видов высших растений эндемичны 80% (напр., ок. 500 видов рода акация и ок. 500 видов рода эвкалипт – наиболее типичных представителей австрал. флоры). Наряду с этим встречаются представители родов и семейств, распространённых в Южной Америке (южный бук), Южной Африке (протейные) и в Юго-Вост. Азии (фикус, панданус и др.). В А. представлены формации тропич. лесов, влажных и сухих склерофильных лесов, тропич. и субтропич. редколесий, различных типов кустарниковых зарослей, саванн, полупустынь и пустынь (см. карту Географические пояса и зоны). Большую роль в их распределении играет степень увлажнения территории. На п-ове Арнем-Ленд, на низменных прибрежных равнинах встречаются мангровые заросли. Сев. и вост. окраины материка заняты коренными влажными тропич. вечнозелёными лесами. В их составе преобладают гигантские эвкалипты, фикусы, пальмы, панданусы. По долинам рек влажный тропич. лес проникает в зону влажных саванн с редкими группами деревьев (эвкалипты, бутылочное дерево, акация). Южнее, на вост. окраине А., поднимаясь по влажным вост. и юго-вост. склонам Большого Водораздельного хребта, произрастают густые тропич. и субтропич. леса (из эвкалиптов, древовидных папоротников, представителей рода каллитрис). С нарастанием континентальности леса сменяются тропич. редколесьями, кустарниковыми зарослями и саваннами. Во внутренних областях А. распространены густые, почти непроходимые колючие заросли низкорослых кустарников (преобладают невысокие акации и кустарниковые формы эвкалипта), а также обширные песчаные (Большая Песчаная пустыня, Большая пустыня Виктория, Симпсон и др.) пустыни с типичными высокими дерновинными злаками (спинифекс). Встречаются каменистые или глинисто-солончаковые (Гибсона) пустыни с солянково-кустарничковой растительностью. Пустыни и полупустыни занимают ок. 70% территории. На юго-западе А., на зап. склонах хребта Дарлинг, произрастают монодоминантные леса из эвкалипта окаймляющего – ярраха (выс. до 150 м). На о. Тасмания на зап. наветренных окраинах распространены влажные смешанные (эвкалипты, южные буки, древовидные папоротники) леса, на вост. склонах – остепнённые луга. Леса, включая искусств. насаждения из американской сосны лучистой, занимали (2000) ок. 5% территории материка, в т. ч. влажные тропич. леса менее 0,5%. В облике совр. ландшафтов А. огромную роль играют завезённые из др. регионов мира растения (пищевые, кормовые и технические), на значит. площадях сменившие естеств. растительность. Чужеродные виды растений (бизонова трава, криптостегия, гигантская мимоза стыдливая, опунция и др.) стали злостными сорняками. Антропогенные ландшафты значительно отличаются от естественнных. В сферу хозяйств. деятельности вовлечено ок. 65% территории. Сведено ок. 40% всех лесов, в т. ч. 75% влажных тропич. лесов (сохранились отд. массивы на востоке), утрачено более 60% водно-болотных угодий прибрежной зоны на юге и востоке А. Самые глубокие изменения претерпели природные ландшафты субтропич. пояса. Почти все прибрежные равнины и межгорные котловины превращены в культурные пастбища, сады и плантации. К западу от Большого Водораздельного хребта преобладают пастбищно-пахотные угодья. Здесь сосредоточены крупнейшие массивы орошаемых земель и производится наибольшее количество зерна (т. н. пшенично-овцеводческий пояс), фруктов, овощей и т. д. Поля, сады, плантации и виноградники сочетаются с культурными пастбищами, также орошаемыми. На равнине Налларбор сохранились почти неизменённые ландшафты с кустарниковыми и полупустынными формациями. В Зап. А. в пределах субтропич. пояса широко распространены пастбища и пашни, на крайнем юго-западе – лесохозяйственные, на юго-зап. побережье – пахотные и садово-плантационные ландшафты, гл. обр. вокруг г. Перт и др. городов. Остальные территории (кроме охраняемых земель) заняты пастбищными угодьями. В главных с.-х. районах почвы подвержены процессам вторичного засоления и ускоренной эрозии. На о. Тасмания, гл. обр. в вост. части, преобладают пастбища, пашни и садово-плантационные антропогенные ландшафты.

Животный мир

Животный мир А. и прилегающих островов настолько своеобразен, что выделяется в особую Австралийскую зоогеографическую область. Для фауны характерны бедность видового состава, эндемизм и наличие реликтов. Насчитывается всего 235 видов млекопитающих, 720 – птиц, 420 – пресмыкающихся, 120 – земноводных (90% видов позвоночных – эндемики). Область отличается своеобразием млекопитающих: только здесь обитают самые примитивные их представители – однопроходные (яйцекладущие утконос, ехидна и проехидна). Особенно разнообразны сумчатые (более 10 эндемичных семейств): хищные (сумчатые мыши, сумчатые крысы, сумчатые куницы); сумчатые муравьеды (один вид – на юго-западе А.); сумчатые кроты (в песчаных пустынях Центр. А.); лазающие сумчатые – поссумы (во влажных тропич. и субтропич. лесах ведут гл. обр. древесный образ жизни); коаловые (один вид, сумчатый медведь, населяет эвкалиптовые леса); вомбатовые (сумчатые сурки); кенгуровые (кенгуровые крысы, валлаби, настоящие кенгуру), встречающиеся в разл. природных ландшафтах (пустынях, лесах и др.). На о. Тасмания обитают два представителя сумчатых, отсутствующих на материке, – сумчатый волк и сумчатый дьявол. Высшие млекопитающие А. представлены только двумя отрядами – рукокрылых (летучие мыши) и грызунов (бобровые крысы, кроликовые крысы, кенгуровые мыши – все из семейства мышиных). Очень разнообразны птицы: эму, казуар, лирохвост, райские птицы, разл. виды попугаев и голубей (в т. ч. венценосный голубь), медососы, сорные куры. На реках и озёрах гнездятся водоплавающие птицы: чёрный лебедь, гуси и др. Среди пресмыкающихся встречаются плащеносная ящерица, молох, аспиды. Во влажных тропич. лесах многочисленны эндемичные виды муравьёв, термиты, бабочки и жуки. Внутр. воды богаты рыбой, в т. ч. эндемичными видами (двоякодышащая рыба рогозуб). Обычны крокодил Джонсона и черепаха змеиношейная. Из хищников – собака динго и лисицы. Многочисленны крысы, верблюды, кролики (истребившие травяной покров на обширных площадях), завезённые из Старого Света как домашние животные или объекты охоты. В юж. части о. Тасмания встречается типичный представитель антарктич. фауны – малый пингвин. В результате антропогенных воздействий вымерло 10 из 144 видов сумчатых животных и 8 из 53 местных видов грызунов. В связи с вырубкой лесных массивов под угрозой исчезновения оказались мн. виды животных, ок. 17% видов млекопитающих внесены в Красную книгу МСОП. Завезённые представители фаун др. материков нанесли большой урон природе.

Особо охраняемые территории

В А. насчитывается более 4,5 тыс. особо охраняемых природных территорий разл. категорий, занимающих ок. 8% площади А., в т. ч. ок. 500 нац. парков и памятников природы (среди них символ А. – останцовый массив Эрс-Рок). 12 нац. парков входят в глобальную сеть биосферных заповедников, 15 – включены в список Всемирного наследия. В 1879 в штате Новый Южный Уэльс создан первый на материке и второй в мире нац. парк Ройал, расположенный в 32 км к югу от г. Сидней. К наиболее значимым относятся самый крупный в мире морской парк Большой Барьерный риф (пл. 500 тыс. км2) и нац. парк Какаду.

История географических исследований

Ещё в антич. времена предполагали, что в Юж. полушарии находится обширный материк, протягивающийся до полярных широт. Птолемей (2 в.), а затем и учёные позднего Средневековья показывали на картах континент южнее тропика Козерога и называли его Terra Australis Incognita (Неизвестная Южная Земля). Считается, что голландец В. Янсзон был первым европейцем, высадившимся в 1606 на австрал. берег в зал. Карпентария. В том же году испанец Л. Торрес открыл пролив, названный его именем. В 1620-х гг. голл. мореплаватели Я. Карстенс, В. ван Колстерт, Ф. Тейсен и П. Нейтс открыли п-ова Арнем-Ленд и Кейп-Йорк, а также зап. часть юж. побережья А. К 1640 голл. моряки побывали на зап., сев. и юж. побережьях. В 1642 голландец А. Тасман прошёл к югу от материка и открыл остров, названный им Землёй Ван-Димена. Позднее этот остров был переименован в честь первооткрывателя и стал называться Тасманией. В 1644 Тасман, двигаясь вдоль сев. побережья А., доказал, что открытая земля по размерам намного меньше, чем предполагалось, и не заходит в холодные полярные широты. Зап. часть А. получила назв. Новая Голландия. В 1770 англ. мореплаватель Дж. Кук открыл вост. побережье А. и объявил новую землю колонией Великобритании, назвав её Новый Южный Уэльс. В 1778 основана первая англ. каторжная колония (на месте совр. Сиднея). В 1798 англичанин Дж. Басс обошёл вокруг о. Тасмания и нанёс на карту пролив, позднее названный его именем. Его соотечественник капитан королевского флота М. Флиндерс в 1797–1803 совершил плавание вокруг всего материка, и на его картах (с 1814) появилось совр. название – Австралия. Исследование внутр. частей материка с целью поиска земель, пригодных для пастбищ, началось в 19 в. Первую экспедицию, преодолевшую Голубые горы, возглавлял в 1813 Г. Блэксленд. Англичанин Ч. Стёрт открыл (1829–30) р. Дарлинг и спустился по р. Муррей до устья. Во время англ. экспедиций в 1830–45 Т. Митчелл открыл обширные плодородные равнины к западу от Большого Водораздельного хребта; Э. Эйр нанёс на карту озёра Торренс и Норт-Эйр, хребты Флиндерс и Голер, в 1841 прошёл вдоль юж. побережья до Олбани. В 1840 польск. путешественник П. Стшелецкий открыл высочайшую вершину – г. Косцюшко. В 1844–45 нем. путешественник Л. Лейххардт прошёл вдоль Большого Водораздельного хребта до зал. Карпентария, а затем вышел к зап. побережью п-ова Арнем-Ленд, где ныне расположен г. Дарвин. С севера на юг материк пересекли англ. экспедиции Р. Бёрка и У. Уиллиса (1860) и Дж. Стюарта (1862); с востока на запад в 1870-х гг. – англ. экспедиции Дж. Форреста, Э. Джайлса, П. Уорбертона. К кон. 19 в. все осн. географич. объекты А. были нанесены на карту.

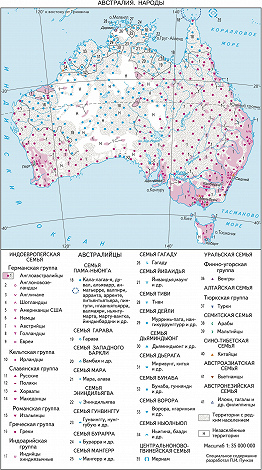

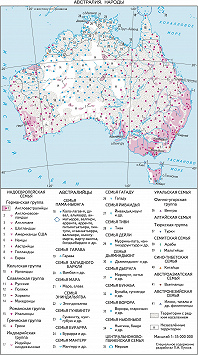

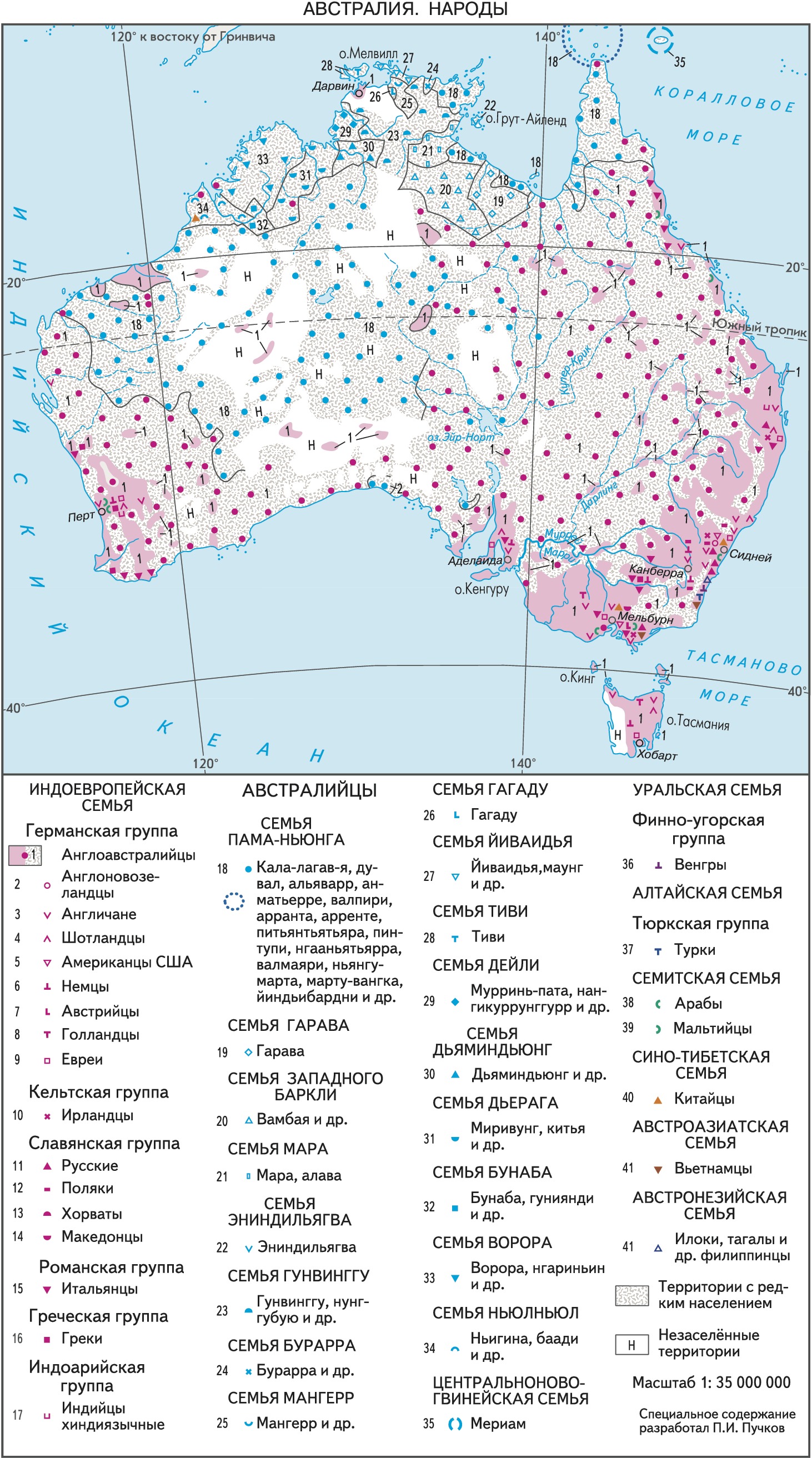

Народы

Коренное население А. – австралийцы-аборигены, предки которых впервые появились на материке ок. 60 тыс. лет до н. э. (находка человека из Лейк-Мунго, 62 тыс. лет назад). С кон. 16 в. А. начинает осваиваться европейцами, в 17 в. – в основном голландцами, с кон. 17 в. – англичанами. В результате колонизации А. выходцами с Британских о-вов сложилось осн. население совр. А. – англоавстралийцы. В 19 в., особенно после «золотой лихорадки» 1850–60-х гг., в А. появились иммигранты из Германии, Нидерландов, Греции, Италии, Китая, США, Канады. Иммиграция в А. продолжалась и в 20 в., в т. ч. из Малайзии, Филиппин, Индии и Пакистана. После 2-й мировой войны в А. оказались тысячи беженцев и перемещённых лиц, после венг. событий 1956 – ок. 14 тыс. венгров, после чехосл. событий 1968 – ок. 6 тыс. чехов и словаков, в 1970-е гг. – ок. 15 тыс. беженцев из Ливана, ок. 70 тыс. – из Индокитая. Ныне в А. насчитывается ок. 100 этнич. групп, говорящих, по разным оценкам, на 75–100 языках, не считая англ. яз. и языков аборигенов. Ок. 25% населения А. имеет небританские этнич. корни. Так, численность мальтийцев в А. превышает мальтийское население Мальты. Сложились этнотерриториальные и проф. группы: фермеры-итальянцы в Новом Южном Уэльсе, немцы-виноградари в долине Барроса; в городах имеются крупные итал., греч., кит., вьетн., рус. и др. общины. См. карту Австралия. Народы. См. также раздел Население в ст. Австралия (гос-во).