Кора выветривания

Кора́ выве́тривания, геологическое тело, сложенное остаточными, неперемещёнными продуктами выветривания.

История изучения

Термин ввёл швейцарский геолог А. Гейм (1879). Систематическое изучение кор выветривания начато в конце 19 в. В. В. Докучаевым. Российские исследователи К. Д. Глинка, Н. А. Богословский, П. А. Земятченский в конце 19 в., Б. Б. Полынов и И. И. Гинзбург в 1-й половине 20 в. создали учение о коре выветривания. За рубежом значительный вклад в развитие учения о коре выветривания внесли О. Тамм (Швеция), У. Келлер (США), Г. Гаррассовиц (Германия) и др.

Условия образования. Мощность кор выветривания

Кора выветривания на известняках. Группа островов Вавау, Океания (Тонга).Коры выветривания образуются в наземных и подводных условиях. Во время формирования кора выветривания занимает в земной коре верхнее положение, образуя несогласно залегающий на неизменённых горных породах покров толщиной от нескольких десятков сантиметров до 150–200 м (при низко- и среднегорном рельефе). В зонах повышенной трещиноватости горных пород (некоторые участки Курской магнитной аномалии) толщина коры выветривания может достигать 400 м, в подводных условиях – 2 км (верхний мел на территории Дагестана и Чечни). Различают площадные коры выветривания и линейные, вытянутые в одном направлении вдоль тектонических нарушений или контактов горных пород. Коры выветривания обычно перекрыты почвой.

Кора выветривания на известняках. Группа островов Вавау, Океания (Тонга).Коры выветривания образуются в наземных и подводных условиях. Во время формирования кора выветривания занимает в земной коре верхнее положение, образуя несогласно залегающий на неизменённых горных породах покров толщиной от нескольких десятков сантиметров до 150–200 м (при низко- и среднегорном рельефе). В зонах повышенной трещиноватости горных пород (некоторые участки Курской магнитной аномалии) толщина коры выветривания может достигать 400 м, в подводных условиях – 2 км (верхний мел на территории Дагестана и Чечни). Различают площадные коры выветривания и линейные, вытянутые в одном направлении вдоль тектонических нарушений или контактов горных пород. Коры выветривания обычно перекрыты почвой.

Факторы образования

Для образования кор выветривания глобальное значение имеет климат, обусловливающий широтную зональность размещения основных их типов, формирование латеритных поясов и провинций. Внутри поясов геолого-структурные и геоморфологические факторы определяют особенности распространения различных фациальных типов кор выветривания, а от состава исходных горных пород зависит их минеральный состав.

Общая характеристика кор выветривания. Профиль выветривания

Процесс формирования кор выветривания протекает в поверхностной открытой системе и сопровождается привносом и выносом вещества, при этом объём новообразованной коры выветривания нередко соответствует объёму исходных пород (т. е. сохраняется). За длительное время формирования (до 20–30 млн лет) в корах выветривания вырабатывается вертикальная зональность (профиль выветривания).

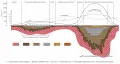

Региональная зональность коры выветривания в меридиональном сечении.

Рисунок выполнен на основе иллюстрации из статьи Страхова Н. М. Различают коры выветривания с полным и сокращённым профилем выветривания. Для каждой зоны профиля характерны определённые породный и минеральный составы, геохимические особенности. Горные породы, слагающие зоны профиля выветривания, неслоистые и неокаменелые (рыхлые); в них часто наблюдаются реликтовые структуры и текстуры замещаемых пород: очертания кристаллов полевых шпатов гранитов, галек конгломератов, косая слоистость русловых аркозовых песчаников. Породообразующие минералы в основном аморфные, гидратированные. Характерна изменчивость минерального состава.

Региональная зональность коры выветривания в меридиональном сечении.

Рисунок выполнен на основе иллюстрации из статьи Страхова Н. М. Различают коры выветривания с полным и сокращённым профилем выветривания. Для каждой зоны профиля характерны определённые породный и минеральный составы, геохимические особенности. Горные породы, слагающие зоны профиля выветривания, неслоистые и неокаменелые (рыхлые); в них часто наблюдаются реликтовые структуры и текстуры замещаемых пород: очертания кристаллов полевых шпатов гранитов, галек конгломератов, косая слоистость русловых аркозовых песчаников. Породообразующие минералы в основном аморфные, гидратированные. Характерна изменчивость минерального состава.

Латеритные коры выветривания экваториального и тропических поясов

Среди наземных кор выветривания наиболее широко распространены и ценны латеритные, образующиеся в самых влажных и тёплых экваториальном и тропических поясах. В них эндогенные минералы (силикаты) претерпевают глубокое разложение; происходит образование в большом количестве сложных глинистых минералов. В латеритных корах выветривания резко преобладает химический элювий. В верхней части развиты главным образом феррооксидные панцири (креты) толщиной до 5–7 м; ниже залегает рыхлый собственно хемоэлювий толщиной до 150 м, в котором выделяются 4 зоны (сверху вниз): железорудно-бокситовая рыхлая подпанцирная зона (1–10 м, в коре выветривания гипербазитов – до 50–80 м); «пятнистая» каолин-железорудная иллювиальная зона (0–15 м), в которой красные жилы вмытых сверху оксидов железа (мощность до 0,5 м) контрастны с белым каолином; каолиновая зона (10–50 м); зона щелочных иллит-смектитовых глин (3–7 м), постепенно сменяющихся невыветрелой горной породой.

Бокситоносная латеритная кора выветривания (Австралия).

Бокситоносная латеритная кора выветривания (Австралия).

Коры выветривания пустынь и полупустынь

Коры выветривания зон пустынь и полупустынь в основном сложены физическим и механическим элювием – каменистыми развалами (обычно красные глыбовые брекчии и конглобрекчии) толщиной до 50–60 м и валунно-галечным эоловым перлювием (до 0,5 м) с линзами (до 5–10 см) магнетитистых песков. Коры выветривания, образованные в процессе химического выветривания в условиях сухого и жаркого климата, представлены железомарганцевыми корками и панцирями на скалах толщиной до 10–15 см (т. н. пустынный загар), кремнёвыми панцирями гранитных массивов (силькреты) и карбонатно-сульфатными панцирями себх и орошаемых хлопковых полей (каличе и др.), толщина которых в южных районах Австралии достигает 50–100 м.

Коры выветривания степных и лесных зон умеренных поясов, тундр и полярных пустынь

Коры выветривания степных зон хемоэлювиальные (толщина до 10–15 м); сложены глинистыми минералами – смектитами и гидрослюдами с каолинитом и природными хлоритами. Коры выветривания лесных зон умеренных поясов (толщина до 7–15 м) также глинистые – гидрослюдисто-каолинитовые с хлоритом. В зонах тундр и полярных пустынь коры выветривания маломощны и представлены только физическим элювием – развалами глыб, щебня, дресвы, а также песком, алевритом, в том числе лёссами. Подобные коры выветривания развиты в высокогорьях.

Подводные коры выветривания

Подводные (морские) коры выветривания образованы в основном (до 80 %) биологическим элювием (биотурбированные осадки), а также химическим элювием (10–15 %; продукты гальмиролиза – карбонатные и железомарганцевые оксидные корки и панцири, цеолититы, глауконит, глины, в том числе, красные глубоководные океанические глины; фосфоритовые и железомарганцевые конкреции), механическим элювием (около 3–5 %, перлювий) и физическим элювием (менее 1 %, подводные каменистые развалы). Процесс формирования подводных кор выветривания протекает одновременно с осадконакоплением, поэтому коры выветривания часто заключают фрагменты и прослои неизменённых морских осадков.

Гидротермальные коры выветривания

Некоторые исследователи, рассматривая более широко процесс выветривания, относят к корам выветривания элювиальные (остаточные) образования вулканических областей, представляющие собой химически изменённые фумаролами и кислыми гидротермами породы вулканов. Так называемые гидротермальные коры выветривания сложены рыхлыми опалитами и каолинами с гнёздами и жилами природных сульфатов, сульфидов, лимонита, самородной серы и др. Подобные коры выветривания, как правило, изометричные (очаговые), реже линейные, с субвертикальными границами, нестратифицированные, парагенетически связанные с хемо- и механогенными осадками вулканических построек. Диаметр наземных гидротермальных кор выветривания достигает 10–15 км (например, на вулкане Эбеко на о. Парамушир, в кальдере Узон на п-ове Камчатка); толщина – около 5 км и более.

Гидротермальная кора выветривания и хемогенные осадки в кальдере вулкана Узон (Камчатка, Россия). Подводные гидротермальные коры выветривания, выявленные в осевых рифтах срединно-океанических хребтов, отличаются от наземных более крупными размерами и особенностями состава (например, присутствием магнезиальных глин – палыгорскитов).

Гидротермальная кора выветривания и хемогенные осадки в кальдере вулкана Узон (Камчатка, Россия). Подводные гидротермальные коры выветривания, выявленные в осевых рифтах срединно-океанических хребтов, отличаются от наземных более крупными размерами и особенностями состава (например, присутствием магнезиальных глин – палыгорскитов).

Вторичные процессы в корах выветривания

Коры выветривания формировались на протяжении бóльшей части геологической истории Земли. Реликты древних кор выветривания сохраняются в геологических разрезах. Выделяют геологическую формацию кор выветривания. После своего образования коры выветривания нередко подвергались вторичным процессам каолинизации, шамозитизации, пиритизации, карбонатизации, оглеения, засоления и др.

Научное и практическое значение кор выветривания

Золотоносная кора выветривания в борту долины ручья (Сибирь, Россия).Изучение состава и строения кор выветривания даёт возможность реконструировать палеоклиматические зоны и палеогеографические обстановки геологического прошлого.

Золотоносная кора выветривания в борту долины ручья (Сибирь, Россия).Изучение состава и строения кор выветривания даёт возможность реконструировать палеоклиматические зоны и палеогеографические обстановки геологического прошлого.

К корам выветривания приурочены месторождения бокситов, руд железа, марганца, меди, кобальта, никеля, урана, редких элементов, неметаллических полезных ископаемых – каолина, огнеупорных глин, смектитов, магнезита, фосфоритовых руд, глауконита, писчего мела; с ними связано формирование россыпей золота, платины, касситерита, титаномагнетита, циркона, монацита, драгоценных камней, освобождающихся при выветривании включающих их горных пород.