Железистый кварцит

Желе́зистый кварци́т, метаморфическая горная порода слоистого строения, состоящая преимущественно из кварца, магнетита и гематита и образующаяся за счёт изменения железисто-кремнистых хемогенно-осадочных или вулканогенно-осадочных пород в широком интервале термобарических условий (от пренит-пумпеллеитовой до гранулитовой фации метаморфизма).

Основные характеристики

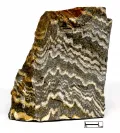

Цвет серый, красновато-серый; у выветрелых разновидностей – бурый, ржавый. Структура гранобластовая, мозаичная, гранолепидобластовая. Текстура тонко- и микро- (0,1–2 мм), средне- и крупно- (2–5 мм) или грубополосчатая (5–20 мм и более), полосчато-плойчатая. Плотность 3,24–4,29 г/см3. Химический состав: SiO2 30–70 %, FeO 5–20 %, Fe2O3 10–40 % (варьирует в зависимости от содержания рудных минералов), остальные компоненты присутствуют в незначительных количествах (1–2 %). При содержании железа свыше 30 % железистые кварциты относятся к железным рудам. С древними корами выветривания железистых кварцитов связаны богатые руды с содержанием железа до 66 %.

Типы железистых кварцитов

Среди наиболее распространённых типов железистых кварцитов, имеющих собственные названия, – джеспилиты, итабириты и такониты. Джеспилиты – тонкополосчатые яшмовидные породы с криптокристаллической структурой, состоящие из чередующихся магнетит-гематитовых и существенно-кварцевых прослойков. От других типов железистых кварцитов отличаются низким содержанием силикатов, значительно более слабой степенью метаморфизма и ярко-красным цветом гематитовых прослоев. Широко распространены в Европе. Итабириты – яснокристаллические, более крупнозернистые железистые кварциты, сложенные кварцевыми (иногда с мусковитом и олигоклазом) и гематит-магнетитовыми (с чешуйками золота) полосами. Характерны для бразильских и африканских месторождений железных руд. Такониты (от названия хребта Таконик в США) – с прослоями кварцито-сланцев (до 10 %). Они содержат, помимо кварца, магнетита и гематита, также биотит, амфиболы, пироксены, фаялит, гранат, минералы класса карбонатов и др. Распространены в Северной Америке.

Распространение. Форма геологических тел

Железистые кварциты имеют преимущественно протерозойский или архейский возраст и приурочены к протяжённым синклинальным структурам докембрийских щитов и платформ. Они слагают пластообразные или линзовидные тела мощностью от нескольких сантиметров до 800 м, согласно залегающие с вмещающими горными породами, и образуют залежи протяжённостью десятки и сотни километров.

Месторождения. Практическое значение

С железистыми кварцитами связаны крупнейшие месторождения железа (свыше 60 % разведанных запасов и около 70 % мировой добычи железных руд): в Северной Америке (США и Канада – районы озера Верхнее, Аппалачей, п-ова Лабрадор), Южной Америке (Бразилия, штат Минас-Жерайс), Южной Африке (Зимбабве, ЮАР), Австралии (железорудная провинция Хамерсли), Азии (Индия, близ Майсура), Европе (Россия – Курская магнитная аномалия; Украина – Криворожский железорудный бассейн). Малорудные железистые кварциты используются для производства щебня, оставшиеся после обогащения породы (хвосты обогащения), состоящие в основном из мелких зёрен кварца, применяются для изготовления силикатного кирпича.