ВЕ́НГРЫ

-

Рубрика: Этнология

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

ВЕ́НГРЫ (самоназвание – magyar, мадьяр), народ финно-угорской группы, осн. население Венгрии (9,4 млн. чел., 2001, перепись). Населённые В. территории находятся также в соседних странах: центр., зап. и сев.-зап. Румынии (в осн. секеи; в Трансильвании, а также в уездах Марамуреш, Арад, Тимиш – 1,4 млн. чел., 2002, перепись), на юге Словакии (в осн. в Трнавском, Нитранском, Банскобыстрицком и Кошицком краях – 520,5 тыс. чел., 2001, перепись), на севере Сербии и Черногории (в Воеводине – 293,3 тыс. чел., 2002, перепись), на западе Украины (в Закарпатской обл. – 156,6 тыс. чел., 2001, перепись), на востоке Австрии (в осн. в Бургенланде – 40,6 тыс. чел., 2001, перепись), в Чехии (19 тыс. чел., 2006, оценка), Хорватии (16,6 тыс. чел., 2001, перепись), Словении (6,2 тыс. чел., 2001, перепись). Значит. венг. диаспоры существуют в США (454 тыс. чел.), Канаде (267 тыс. чел.), Бразилии (20 тыс. чел.), Великобритании (19 тыс. чел.), Германии (13 тыс. чел.), Нидерландах (12 тыс. чел.), России (3,8 тыс. чел., 2002, перепись), Израиле (от 10 до 70 тыс. чел.), Австралии (5,9 тыс. чел.) и др. Общая численность оценивается от 12 до 15 млн. чел.

Говорят на венгерском языке. Большинство В. – католики (в осн. на западе), на востоке преобладают последователи Реформатской церкви, на севере – лютеране.

Предки В. – кочевые охотники и скотоводы (в осн. коневоды) лесостепного Зауралья – выделились из состава угров (ок. 1-го тыс. до н. э.) и, по лингвистич. данным, долгое время обитали в бассейнах Волги и Камы и на территории совр. Башкирии (см. Большетиганский могильник). В 13 в. н. э. доминиканский монах Юлиан из Венгрии обнаружил в этом регионе народ, говоривший на понятном ему языке, что дало ср.-век. учёным (В. Рубрук, Плано Карпини и др.) основание помещать там легендарную прародину В. (Великая Венгрия – Hungaria Magna). Предположительно между 6 и 9 вв. осн. часть древних В. поселилась в Причерноморье, где в 830-е гг. находилась их страна Леведия (Levedia; вероятно, между Азовским м. и Днестром). В. были известны в визант. и араб. источниках под именем «тюрок» и «оногуров»; в течение долгого времени находились под властью оногуров, затем – хазар (приблизительно до сер. 9 в.), у которых, вероятно, заимствовали некоторые формы политич. жизни (двойное правление воен. и религ. глав племени). Здесь к ним присоединились отколовшиеся от хазар тюрки-кабары. Позднее под давлением печенегов В. переселились на запад, в страну Этелькёз (помещавшуюся, вероятно, в районе между Доном и Нижним Дунаем), где образовали союз 7 племён (йене, кер, кеси, кюрт-дьярмат, ньек, тарьян и медьер, или мадьяр). С 860-х гг. В. совершали набеги на вост. окраины Вост.-Франкской империи и участвовали в войнах между Византией и Болгарией на Нижнем Дунае. В 895 под ударами печенегов и болг. царя Симеона покинули Этелькёз и под предводительством вождя (дюлы) Арпада (из племени мадьяр) перешли Карпаты, к 896 заняв Среднедунайскую равнину и часть Трансильвании (т. н. Обретение родины). К нач. 10 в., разгромив Великоморавскую державу, они захватили подчинённые ей земли. Лучшие земли на Среднем Дунае (от совр. Эстергома до областей, расположенных ниже Будапешта) отошли племени мадьяр. В 1-й пол. 10 в. (до поражения в Лехской битве 955) В. совершали опустошит. походы на Зап. Европу и Византию. К кон. 10 в. они переходят к оседлости и земледелию, принимают христианство, в нач. 11 в. возникло Венг. королевство. В этногенезе В. участвовали населявшие его славяне (предки словаков, словенцев, хорватов, сербов, зап. украинцев), тюрки (в особенности авары), влахи (влашское население Трансильвании особенно возросло в 16 в. в результате тур. завоевания). С 1220-х гг. под натиском монголо-татар на Дунай переселяются группы половцев (куны, куманы) и алан (ясы), получившие земли в Альфёльде (области Ясшаг, Надькуншаг, Кишкуншаг) для охраны границ; куны и ясы до 16 в. сохраняли языки, полукочевое хозяйство и архаичный социальный строй, до 1876 (с перерывами) – самоуправление. Важную роль играли переселенцы из Германии, а также Италии, Фландрии, Франции. Нем. колонисты (называвшиеся независимо от происхождения швабами или саксами) сохраняли свои этнич. особенности и автономию на протяжении всего Средневековья. Их поселения позднее вырастали в города (немцы преобладали среди гор. населения Венгрии до 16 в., когда они стали уходить от тур. опасности и их место занимали беженцы с юга – венгры и славяне). Нем. колонисты Трансильвании селились компактными группами и составили одну из трёх «наций» ср.-век. Трансильвании (наряду с В. и секеями), пользовавшихся широкой автономией и привилегиями. Эпоха тур. завоеваний вызвала массовую иммиграцию в Венгрию слав. и влашского населения; к кон. 17 в. В. составляли менее половины населения страны. В 18 в. австр. правительство, напуганное антигабсбургскими выступлениями В., проводило политику заселения Венгрии немцами и славянами, насаждало нем. язык. В кон. 18 – нач. 19 вв. в Венгрии начинается движение за обновление венг. языка, в 1843–49 получившего статус государственного, что стало одной из причин, приведших к противостоянию В. с др. народами, также переживавшими эпоху нац. возрождения, и побудило их встать на сторону Габсбургов во время подавления Революции 1848–49 в Венгрии. В Австро-Венгрии В. составляли 42% нас. Венгрии. После 1867 усилились ассимиляционные процессы, особенно в городах (гл. обр. среди немцев и евреев). Одновременно с кон. 19 в. началась массовая эмиграция В. в Америку. По Трианонскому мирному договору 1920 св. 3 млн. В. оказались за пределами страны, позднее из них 360 тыс. чел. переселились в Венгрию. После поражения Венгрии во 2-й мировой войне из соседних стран были выселены, б. ч. в Венгрию, сотни тысяч В. После подавления Венгерского восстания 1956 последовала новая волна эмиграции (ок. 2% нас.). В дальнейшем положение В. в соседних странах складывалось по-разному. Так, в Югославии существовала венг. автономия в Воеводине, ликвидированная в 1991; её восстановления добивается Демократический союз венгров Воеводины. После 1991 из стран бывшей Югославии эмигрировали 40 тыс. В. В Румынии проводилась политика принудит. ассимиляции В.; после свержения режима Н. Чаушеску (1989) началась массовая эмиграция В. из Румынии.

В составе В. выделяются этнографич. группы, сформировавшиеся к 18 в.: близкие словакам палоци на севере (гористые районы между городами Балашшадьярмат и Шальготарьян); матьо, получившие название от имени короля Матьяша Хуньяди, даровавшего им земли в окрестностях г. Мезёкёвешд; рабакёз (между реками Раба и Дунай) и близкие к словенцам шаркёз, хетеш, гёчей (в предальпийских районах) на западе; секеи и калотасеги в Трансильвании; чанго в румынских Карпатах; потомки кунов и ясов в Альфёльде; гайдуки на северо-востоке Венгрии.

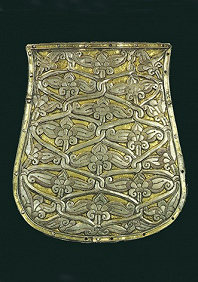

Осн. занятие до 19 в. – скотоводство, развитое особенно в Альфёльде: в Хортобадской степи разводили лошадей, на пастбищах (пустах) между Дунаем и Тисой – крупный рогатый скот, в т. ч. коров т. н. серебристой породы, со средних веков, особенно в тур. эпоху, экспортировавшихся на запад (в Венецию, Юж. Германию), и др. Скот содержался на дальних пастбищах под присмотром чикошей (табунщиков) и гуйяшей (пастухов крупного рогатого скота); возникла профессия перегонщиков скота – гайдуков, из которых в эпоху тур. войн сложился особый слой воинов. Важную роль играет традиц. виноградарство и виноделие (в районах городов Токай и Эгер на северо-востоке, Сексард – на юге, горы Бадачонь – на оз. Балатон, г. Шопрон – на западе). В 19 в. стало преобладать земледелие (осн. культура – пшеница, с 18 в. выращивали кукурузу и паприку – особенно на юге, в районе Сегеда и Калочи). Из промыслов сохраняются резьба по дереву, кости и рогу, выделка кожи, плетение кружев, вышивка с характерным растительно-зооморфным орнаментом (цветы, павлины) и колоритом (сине-красно-жёлтый в калочайской вышивке, коричнево-бежево-розовый, а также белый – в трансильванской и др.), узорное ткачество (красный растит. и геометрич. орнамент в Трансильвании и на северо-востоке Венгрии), керамич. произ-во (синий растит. орнамент по белому полю на севере и в Трансильвании и др.), тиснение по коже и др.

Осн. сельские поселения, особенно на востоке – крупные сёла (фалу, кёзшег) и хутора (танья). Для областей с преобладанием скотоводства, особенно для Альфёльда, были характерны т. н. двойные поселения, в которых хозяйств. постройки и хлева находились не в одном комплексе с жилыми домами, а выносились за околицу, примыкая к пастбищам. Для земледельч. районов типично расположение жилых и хозяйств. построек в одном комплексе, часто – под одной крышей. До 19 в. для центр. районов характерны т. н. аграрные города или торговые сёла (мезёварош), население которых занималось товарным с. х-вом и ремеслом; часть из них (Сегед, Дебрецен, Кечкемет, Надькёрёш и др.) со временем превратились в города. Традиц. жилище в степных районах строилось из глины, земли, тростника, в лесных и гористых – из дерева, с богатым резным декором. Преобладали вытянутые дома, состоящие из жилой комнаты (или комнат), кухни, кладовой, сеней; вдоль дома тянулась опирающаяся на столбы галерея. На севере и отчасти в Альфёльде до 19 в. сохранялись длинные дома для больших семей с отд. помещениями для каждой супружеской пары.

Традиц. мужской костюм оформился к 19 в.: рубаха, узкие, часто расшитые, штаны, вправленные в сапоги, безрукавка; характерны также широкие, иногда плиссированные белые полотняные штаны (гатя) и рубаха с широкими рукавами. Верхняя одежда – суконный кафтан с ложными рукавами, с большим вышитым воротником; шуба без рукавов (сюр), расшитая вышивкой или аппликацией. Женская одежда – кофта с широкими рукавами, юбка (у калочайских девушек – очень пышная, плиссированная, надеваемая на неск. нижних юбок) с передником, короткая вышитая безрукавка (пруслик); одежда украшается обильной вышивкой. Девушки заплетали волосы в косу, украшали их лентами или венками из цветных нитей, замужние женщины закрывали волосы платками или чепцами.

Традиц. пища – мясная, мучная (лапша, клёцки) с чёрным и красным перцем (паприкой). Для Альфёльда характерны густая мясная похлёбка (гуляш), тушёное мясо в остром соусе (пёркёльт) с гарниром из мучной крупы (тархоня), для Трансильвании – квашеная капуста или голубцы с копчёностями. Из жиров предпочитают топлёный свиной жир, который также мажут на хлеб. Пекут струдели (ретеши) из очень тонкого слоёного теста. Венгерская фруктовая водка (палинка) готовится из сливы, абрикосов, черешни.

До 19 в. сохранялись большие патриархальные семьи (3–4 поколения – до 60 чел.); патрилинейные роды (немзетшег), восходящие к общему предку, члены которых носили одну фамилию; кварталы, населённые кровными родственниками (ход). Родословные насчитывали до 5 поколений. Сохранились святочные обходные обряды (регёлеш – обход деревни ряжеными, поющими детьми с переносным театром типа вертепа, колядование), обливание водой на Пасху, разжигание костров на Иванов день (св. Яноша), ярмарки и гуляния в храмовый праздник (бучу) и т. д. Один из гл. праздников – День св. Иштвана (20 августа), совпадающий с Днём основания венг. государства.

Устное творчество. Сохранились сказания о происхождении и ранней истории В.: о птице Турул, чудесном олене, чудесном появлении на свет Альмоша (отца Арпада), приходе В. в Подунавье, походе Ботонда на Византию; легенды о Яноше и Матьяше Хуньяди, Габоре Бетлене, Ференце II Ракоци; баллады о скитальцах, куруцах, гайдуках и разбойниках-бетярах, о каменщике Келемене, Кабе Кадар и др.; сказки – волшебные, о животных, сатирические (труфы). «Старый» слой нар. музыки В., угорский с сильным тюрк. элементом, впитавший влияния зап.-европ. музыки и традиций соседних народов (чехов, словаков, поляков, юж. славян, румын, немцев), отчасти сохранился до 20 в. Объединяет вокальную и инструментальную одноголосную музыку, ладовая основа – ангемионная пентатоника. Характерно пение «открытым звуком» в высоком регистре. Песни «старого» слоя: детские игровые; обрядовые – зимние поздравительные (близки колядкам), частично – свадебные; похоронные плачи (исполняются взрослыми женщинами; звукоряды не ограничиваются пентатоникой); частично – нар. гимны на духовные тексты. Б. ч. инструментальных наигрышей имеет песенное происхождение. Подавляющее большинство песен В. относится к «новому» слою (исторические, разбойничьи, солдатские, патриотические, лирические, застольные и др., с 19 в. – вираг, или «искусственные» песни в нар. духе), отличит. черты которого – мелодич. повторность (частый приём – транспозиция песенной строки на квинту вверх), характерная ритмич. фигура – , пентатоника соседствует с мажорно-минорной тональностью. Инструментальная музыка «нового» слоя – гл. обр. танцевальная, испытала влияние скрипачей-цыган, во многом связана со стилем вербункош. Популярный танец – чардаш. Характерные для В. муз. инструменты: скрипка, цимбалы, цитра, колёсная лира; среди аэрофонов – пастушья продольная флейта «фуруйя», волынка, труба «тарогато»; идиофоны (ксилофон, колотушки, трещотки), мембранофоны (барабан, фрикционный барабан, бубен). Распространены ансамбли: «цыганские» (в составе – скрипка, цимбалы, струнный бас), медные духовые. Венгерский фольклор оказал сильнейшее влияние на профессиональную музыку.