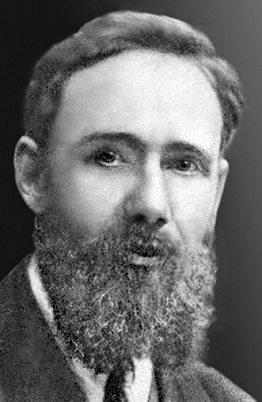

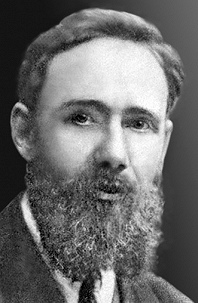

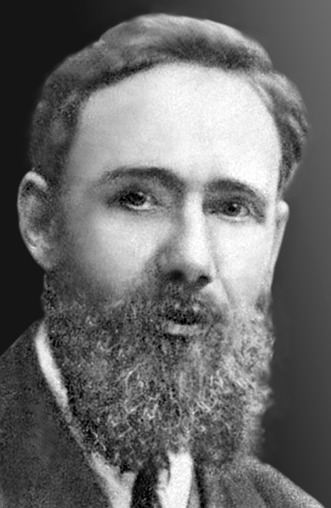

ДУРНОВО́ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

-

Рубрика: Отечественная история

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

ДУРНОВО́ Николай Николаевич [23.10 (4.11).1876, с. Парфенки Рузского у. Московской губ. – 27.10.1937, близ пос. Медвежья Гора (ныне урочище Сандармох, близ Медвежьегорска), Карел. АССР], рос. филолог-славист, член-корр. РАН (1924), акад. Белорус. АН (1928–29). Из дворян. В 1899 окончил историко-филологич. факультет Моск. ун-та, ученик Ф. Ф. Фортунатова и А. А. Шахматова. В сер. 1900-х – 1910-х гг. приват-доцент Московского и Харьковского ун-тов, работал на кафедрах рус. яз. и лит-ры. Среди учеников Д. – Н. Ф. Яковлев, Р. О. Якобсон. В 1918–21 проф. ун-та в Саратове. В 1921 вернулся в Москву, занимался преим. науч. работой. В 1924 командирован в Чехословакию и остался там (в 1926 проф. ун-та им. Масарика в Брно), работал в тесном контакте с членами Пражского лингвистич. кружка (см. Пражская лингвистическая школа), в т. ч. с Якобсоном и Н. С. Трубецким. В 1928 вернулся в СССР, проф. Белорус. гос. ун-та (1928–30). Был подвергнут критике как противник яфетической теории Н. Я. Марра (см. «Новое учение о языке»). Теорию языка, разделяемую Д., объявляли идеалистической. Во время борьбы с деятелями нац. культуры (т. н. нац. демократами) был исключён из Белорус. АН. В 1930 был вынужден покинуть Белорус. гос. ун-т, уехал в Москву, где до ареста работал гл. обр. по договорам. Принимал участие в подготовке очерка истории рус. лит. языка (совм. с В. В. Виноградовым; текст Д. не сохранился). В кон. 1933 арестован по т. н. делу славистов, обвинён в антисоветской деятельности, в 1934 осуждён на 10 лет и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. В окт. 1937 приговорён к высшей мере наказания, расстрелян. Реабилитирован в 1964.

В начале своего науч. пути Д. занимался преим. рус. диалектологией (он один из основоположников этой науч. дисциплины), был среди организаторов и активных участников Московской диалектологической комиссии. Предложил классификацию вост.-слав. диалектов, использовавшуюся до 1960-х гг.; совместно с рос. лингвистами Д. Н. Ушаковым и Н. Н. Соколовым составил первую карту рус. диалектов (1915). Впоследствии обратился к историч. грамматике рус. яз. [«Очерк истории русского языка» (1924), «Введение в историю русского языка» (1927)]. В области истории рус. лит. языка Д. высказал ряд новаторских идей, касающихся соотношения орфографич. системы древнейших письм. памятников с фонетикой др.-рус. языка: считал, что фонетич. особенности живого языка отражаются в письм. текстах не напрямую, а как отклонения от орфографич. нормы, которая в разных памятниках может быть различной. Автор первого рус. словаря лингвистич. терминов («Грамматический словарь», 1924). Ряд публикаций Д. посвящён др.-рус. лит-ре. Текст грамматики сербскохорватского яз., над которым Д. работал в заключении, не сохранился.