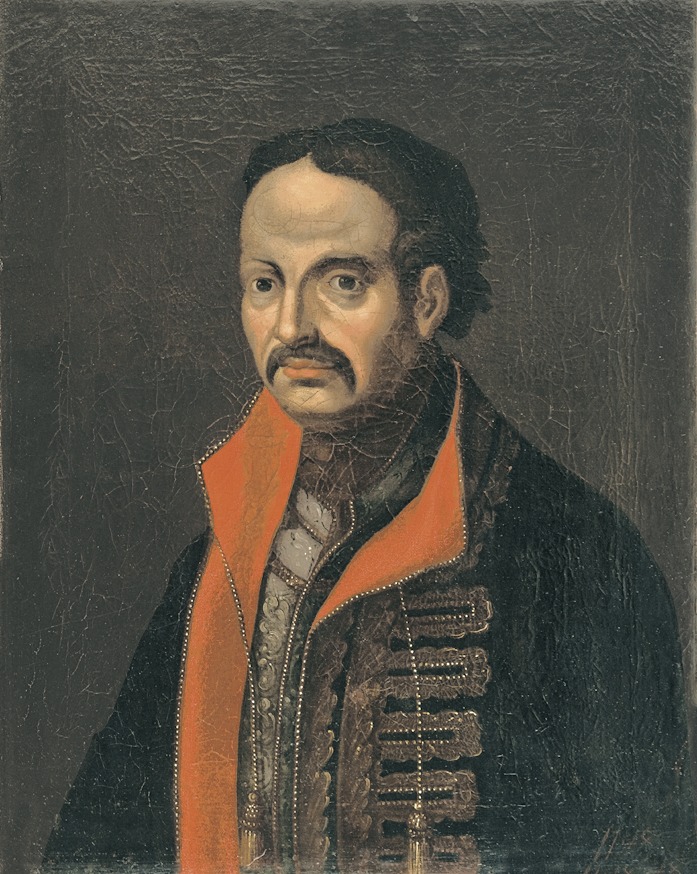

МАЗЕ́ПА ИВАН СТЕПАНОВИЧ

-

Рубрика: Отечественная история

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

МАЗЕ́ПА Иван Степанович [20(30).3.1639, с. Мазепинцы, близ г. Белая Церковь (по др. данным, Белая Церковь) – в ночь с 21.9(2.10) на 22.9(3.10).1709, с. Варница, близ г. Бендеры], гетман Левобережной Украины (1687–1708) и «обоих берегов Днепра» (1704–09). Происходил из укр. православной шляхты. Образование получил в Киево-Могилянской академии, знал лат., нем. и польск. языки. В 1656, в отличие от большинства укр. старши́ны, которая поддержала Б. М. Хмельницкого в Освободительной войне украинского и белорусского народов 1648–54, М. поступил на службу пажом ко двору польск. короля Яна II Казимира. В 1663 участвовал в дипломатич. подготовке польск. похода на Левобережную Украину и тогда же из Варшавы был послан для вручения инсигний (знаки власти) гетману Правобережной Украины П. И. Тетере. Однако в 1666 М. перешёл к восставшему против поляков гетману П. Д. Дорошенко и вместе с ним с 1669 служил Османской империи. В 1674 попал в плен к запорожскому кошевому атаману И. Сирко, едва не был им убит, но спасся и стал служить гетману Левобережной Украины И. С. Самойловичу. С 1682 генеральный есаул. Опираясь на поддержку кн. В. В. Голицына составил (вместе с В. Л. Кочубеем) донос на Самойловича во время первого Крымского похода 1687. В результате Самойлович был арестован (позднее сослан в Тобольск), а вместо него 25.7(4.8).1687 на раде во время остановки рус. войск на р. Коломак М. был избран гетманом Левобережной Украины. Дал присягу на имя царей Петра I и Ивана V Алексеевичей «быти… в вечном подданстве верно и постоянно». Тогда же пошёл на соглашение с правительством («Коломакские статьи»), формально усилив позиции царской власти на Гетманщине. В 1689 одним из первых поддержал Петра I в его борьбе за власть с царевной Софьей Алексеевной. В 1692–95 М. разбил отряды самозваного гетмана Петрика (авантюриста, чьи претензии на гетманство поддерживал крымский хан), во время Азовских походов 1695–96 действовал в низовьях Днепра в составе войска Б. П. Шереметева, а в 1697–98 участвовал в походе под Очаков. По просьбе царя Петра I имп. Иосиф I пожаловал М. титул князя Священной Рим. империи (1.9.1707; грамоту на титул М. не получил, поскольку переданные им за грамоту деньги не дошли до императора).

М. пользовался безграничным доверием Петра I, по своему усмотрению расходовал налоги, таможенные сборы с Гетманщины и войсковую казну. Чтобы заручиться поддержкой старшины, в 1701 ввёл для крестьян 2-дневную «панщину», в 1708 запретил им переход со своим наделом, закрепив за феодалами право собственности на крестьянскую землю. Вызвал недовольство рядового казачества и крестьянства, однако Пётр I игнорировал все регулярно составлявшиеся на М. доносы и жалобы. М. получал также доходы (св. 200 тыс. руб. в год) с откупов на торговлю вином, табаком, дёгтем и др., от сборов с городовых (территориальных) полков Левобережной Украины, а с 1704, когда по указанию Петра I занял правый берег Днепра, – и с полков Правобережья. Стал одним из богатейших феодалов Европы. Ему принадлежали 5 волостей (с нас. до 100 тыс. чел.) на Гетманщине, 2 – в Севском у., владения в Путивльском и Рыльском (центр – с. Ивановское) уездах (св. 20 тыс. крестьян). Часть средств он направлял на церковное строительство (при участии М. возведено или перестроено св. 40 церковных строений – в Киево-Печерском, Братско-Богоявленском, Кирилловском, Михайловском Златоверхом монастырях и др.), делал значит. вклады в монастыри иконами, церковной утварью и колоколами. Финансировал Киево-Могилянскую академию и Черниговский коллегиум. Правительство ценило М. как эксперта по делам Вост. Европы и Балканских стран, поручало ему (несмотря на формальный запрет иметь внешние сношения) вести дипломатич. переписку с Крымским ханством, Молдавией, Валахией, Речью Посполитой.

Во время Северной войны 1700–21 М. обеспечивал содержание гарнизонов и фортификац. работы в крепостях Левобережной и Правобережной Украины, направлял отряды казаков на вспомогат. участки воен. действий у Пскова, в Белоруссии, на Волыни и в Галиции. Однако М. и часть казацкой старшины негативно воспринимали эпизодич. попытки рос. командования привлечь их непосредственно к воен. действиям. Считая, что Пётр I проиграет Сев. войну, М. в 1705–1707 вёл переговоры с польск. королём Станиславом Лещинским (в 1707 награждён польск. орденом Белого Орла) и швед. королём Карлом XII. О переговорах Петру I в февр. 1708 донёс генеральный судья В. Л. Кочубей, открыто конфликтовавший с гетманом из-за его намерения жениться на 16-летней дочери Кочубея. Однако Пётр I, расценив донос как клевету, арестовал Кочубея и выдал его М. Весной 1708 М. заключил личное тайное соглашение с Карлом XII, а также предложил Лещинскому принять Гетманщину «как наследие своё», обязался разместить шведов на Северщине, собрать 20-тысячное войско, присоединить к нему донских казаков и даже калмыков и по первому призыву выступить на стороне шведов.

После того как рос. армия контрударами у сёл Доброе и Раевка (близ Смоленска) заставила Карла XII отказаться от наступления на Москву и вынудила его в сент. 1708 повернуть на Украину, положение М. на Гетманщине резко осложнилось, т. к. большинство населения укр. земель было настроено против шведов, видя в них захватчиков и «еретиков». М. получил приказ Петра I заградить путь шведам у р. Десна, но, чтобы не выступать в поход, симулировал предсмертную агонию. Узнав, что в его резиденцию, г. Батурин (ныне Черкасская обл., Украина), на помощь казакам идёт светл. кн. А. Д. Меншиков с драгунскими полками, М. 24.10 (4.11).1708 бежал к шведам, уведя за собой ок. 2 тыс. казаков под предлогом, что направит их против войска Карла XII (только за Десной, получив швед. охрану, М. предложил старшинам выступить перед казаками с речами о «свободе от царя»). При этом М., не исключая возможность гибели города, когда откроются его обман и предательство, вывез б. ч. своих богатств, а также быв. казну И. М. Брюховецкого, Д. И. Многогрешного и Самойловича. Новым гетманом Левобережной Украины 7(18) нояб. стал И. И. Скоропадский, сторонникам М. была объявлена амнистия на срок в 1 мес. В Троицком соборе г. Глухов 12(23) нояб. митр. Киевский, Галицкий и Малые России Иоасаф (Круковский) в присутствии Петра I предал М. анафеме. В манифестах Пётр I обличал его как предателя укр. народа, стремившегося отдать Украину под власть поляков. М. в своих манифестах безуспешно призывал население к борьбе с царской властью.

М. попытался получить прощение царя, обещая (его слова передал Д. П. Апостол) захватить в плен Карла XII и передать его Петру I, при этом М. требовал гарантий своей безопасности, которые должны предоставить европ. державы. Швед. командование, чтобы пресечь обратный переход М., ограничило свободу его передвижения. Во время Полтавской битвы 1709 Карл XII оставил казаков и М. охранять обоз. Бегство из-под Полтавы через Дикое поле подорвало здоровье М., он заболел и вскоре умер. Был похоронен в монастыре Св. Георгия (Юра) в г. Галац (ныне Румыния), могила не сохранилась.

Награждён орденом Андрея Первозванного (1700; 2-й кавалер ордена), лишён его заочно в 1708; вместо него Пётр I распорядился отлить для М. «монету» из серебра в 10 фунтов (по весу соответствовала 30 рим. сребреникам – т. н. Медаль Иуды).

Измена М. и романтич. эпизоды его жизни вызвали повышенный интерес писателей, поэтов, художников, композиторов к его личности, благодаря чему М. стал восприниматься как значит. политич. фигура своего времени. Его образ нашёл отражение в произведениях Вольтера («История Карла XII», 1731), Дж. Байрона («Мазепа», 1818), Ю. Словацкого («Мазепа», 1839), В. Гюго («Мазепа», 1829), Ф. В. Булгарина («Мазепа», ч. 1–2, 1833–34), Й. Фрича («Иван Мазепа», 1865) и др. М. – один из гл. героев поэмы «Полтава» А. С. Пушкина (1829), на её сюжет П. И. Чайковским написана опера «Мазепа» (1883). Симфонич. поэму «Мазепа» в 1854 создал Ф. Лист. М. изображён на картинах Л. Буланже, Э. Делакруа, Т. Жерико, Т. Шассерио и др. Имя М. присвоено ордену «Мазепинский Крест» (учреждён в 1940, во время герм. оккупации Польши, для награждения укр. частей Галицийской армии) и знаку Президента Украины – Кресту Ивана Мазепы (учреждён 26.3.2009 указом президента Украины В. А. Ющенко для награждения граждан, внёсших значит. вклад в возрождение нац. культурно-худож., воен.-историч. наследия, заслуги в деле гос. строительства, благотворительности и пр.). Памятники М. установлены в с. Мазепинское (1994; скульптор Е. Горбань), г. Галац (2004; скульптор Г. Тенасе), Чернигове (2009; скульптор Г. Ершов), Киеве (2009; скульптор Ф. Майслер), Бендерах (2009; скульптор П. Герман) и др.