МЕ́ЛЬНИЦА

-

Рубрика: Этнология

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

МЕ́ЛЬНИЦА, машина для измельчения разл. материалов до частиц (зёрен) размером менее 5 мм.

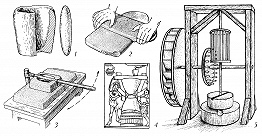

Исторический очерк

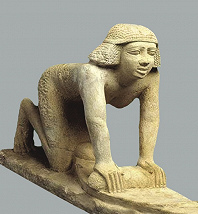

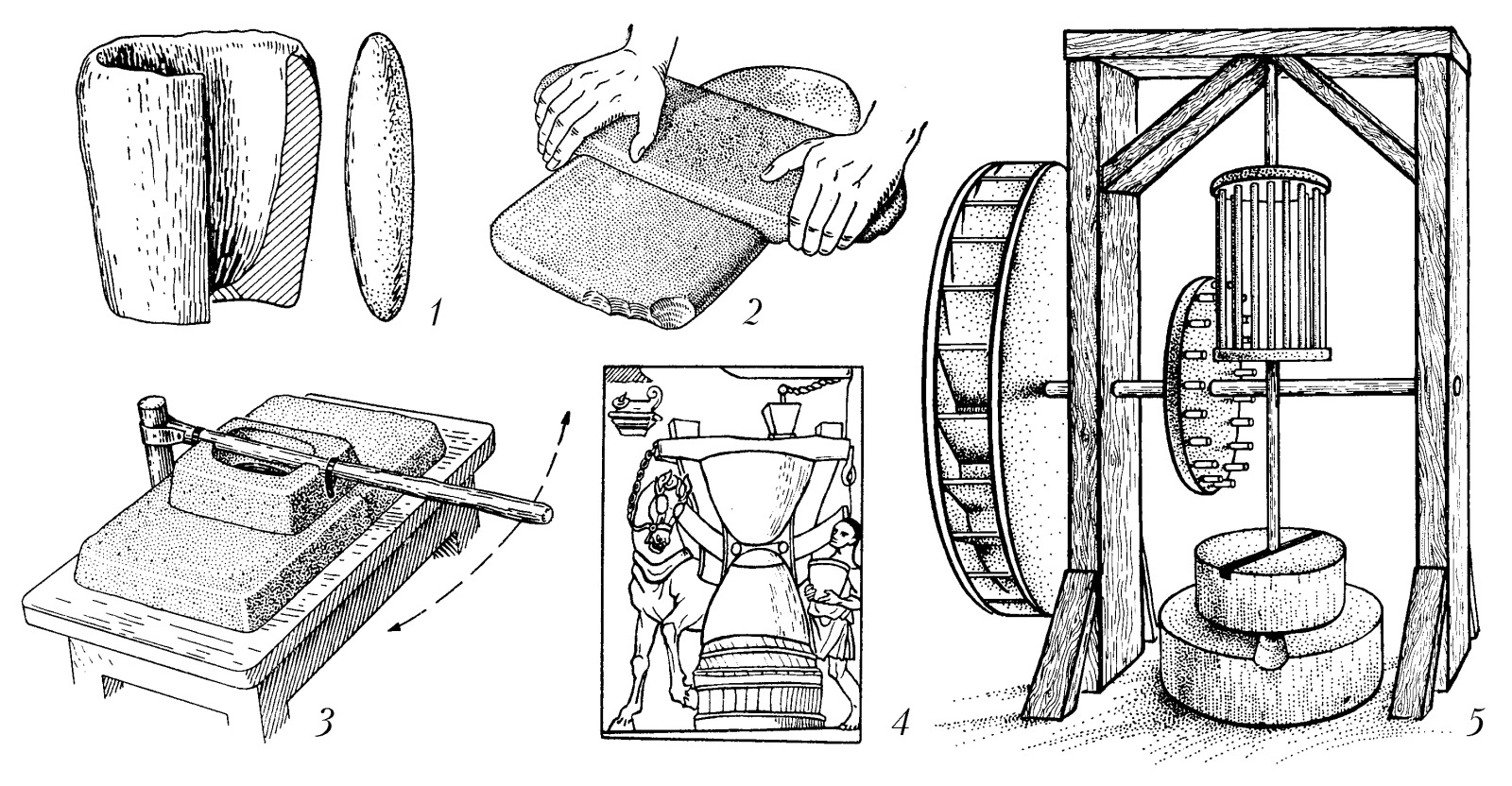

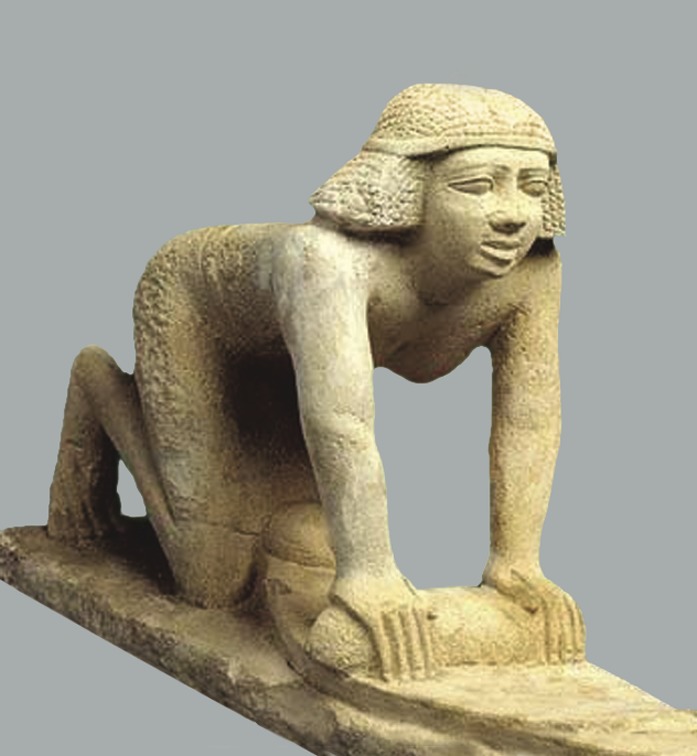

Прообраз механич. М. – ручная М., служившая для измельчения зёрен злаков (зернотёрка), корней, орехов, красок. Простейшая ручная М. имела вид каменной плиты, чаще с небольшим углублением; помол производился возвратно-поступательным или круговым движением камня меньшего размера (курант), который держали одной, чаще – двумя руками. Такие М. известны с палеолита, с неолита – стали осн. орудием помола зерна. М. приобрела корытообразную форму, иногда наклонную, ставилась на ножки (М.-метате у индейцев Мезоамерики). Существовали М. разных типов – для грубого и тонкого помола. Для Древнего Востока и Греции характерны М. с седловидными курантами. В 5–4 вв. до н. э. в Греции появились М. с курантом, движимым с помощью вставленного в него стержня-рычага; в нём делали углубление с щелью для насыпания зерна. Работа на ручных М. была женским трудом.

Важнейшим усовершенствованием мукомольного дела стало изобретение ротационной М. (сер. 1-го тыс. до н. э.), верхний камень которой (жёрнов) получал вращательное движение с помощью тягловых животных (ослов, лошадей, верблюдов). Нижний камень ротационной М. имел конич. форму, на него насаживался верхний камень в виде песочных часов, в его верхнюю полость насыпалось зерно. Были распространены и ручные ротационные М., сохранявшиеся в крестьянском быту до 20 в.

В 1 в. до н. э. в Средиземноморье появились водяные М. двух типов. У вертикальной М. (рус. «мутовка») верхний жёрнов насажен на вертикальную ось, вращаемую с помощью водяного колеса напором проточной воды. Более совершенный механизм имела водяная М., описанная Витрувием, имеющая вертикальную и горизонтальную оси, соединённые под углом 90° системой передаточных колёс: горизонтальная ось вращается лопастным колесом, на которое падает направленный поток воды, и передаёт движение вертикальной оси, с которой соединён жёрнов. Использование падающей, а не свободно текущей воды повысило производительность М. «М. Витрувия» из Италии широко распространилась по Европе в 4–5 вв. В средние века такие М. были, как правило, во владении феодалов и обложены пошлиной. В то же время в патриархальном крестьянском быту сохранялись вертикальные водяные М.

Впервые ветряные М., механизм которых приводился в движение силой ветра, упоминаются в Иране в 7–9 вв. Они имели вертикальную ось и горизонтально посаженное колесо с крыльями; такие (парусные) М. и ныне сохраняются на Ближнем Востоке. Через Византию и арабские страны они проникли в Европу, где к ним было применено то же зубчатое соединение осей, как у водяной «М. Витрувия», что позволило поставить крылья вертикально. В Зап. Европе ветряные М. появились с 10 в., в Вост. Европе – в 17 в. Они принадлежат к т. н. столбовому или башенному типу, у которого поворачивается по ветру весь корпус мельницы.

Паровые М. появились в Великобритании в 1800, на рубеже 19 – нач. 20 вв. вытеснены М., работающими на электромеханических и электрических приводах.

Образ М. играет важную роль в мифологии и искусстве. Непрерывное круговое движение М. стало метафорой всё перемалывающего времени или судьбы («М. Фортуны»). Характерны мифологич. и сказочные сюжеты о чудесных М., из которых получается богатство, счастье (напр., Сампо в финской мифологии или зернотёрка Гротти в «Старшей Эдде») либо, напротив, несчастья, войны, болезни и т. п. Распространена ассоциация М. со смертью; в ср.-век. католицизме она стала символом жертвенной смерти Христа (напр., в «Несении Креста» П. Брейгеля Старшего) и Евхаристии («евхаристическая», «мистическая» М., или М. гостий, изображающая превращение зерна в хлеб для причастия – гостию). Распространение водяных М., приведшее к появлению проф. мельников, связало их занятие с романтич. темой «вечно текущей» воды (напр., цикл «Прекрасная мельничиха» Ф. Шуберта).

Промышленные мельницы

Совр. М. применяются при обогащении полезных ископаемых, в металлургии, теплоэнергетике, химич., фармацевтич., пищевой пром-сти и др. М. отличаются от дробилок более тонким помолом, который условно делится на грубый (размер частиц 5–0,5 мм), средний (0,5–0,1 мм), тонкий (0,1–0,04 мм) и сверхтонкий (менее 0,04 мм); измельчение осуществляется сухим или мокрым способом. М. различаются по форме и виду рабочего органа – барабанные, роликовые, молотковые, пальцевые (дезинтеграторы), вибрационные, струйные и др.; по наличию или отсутствию мелющих тел.

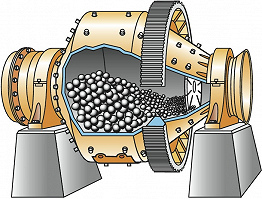

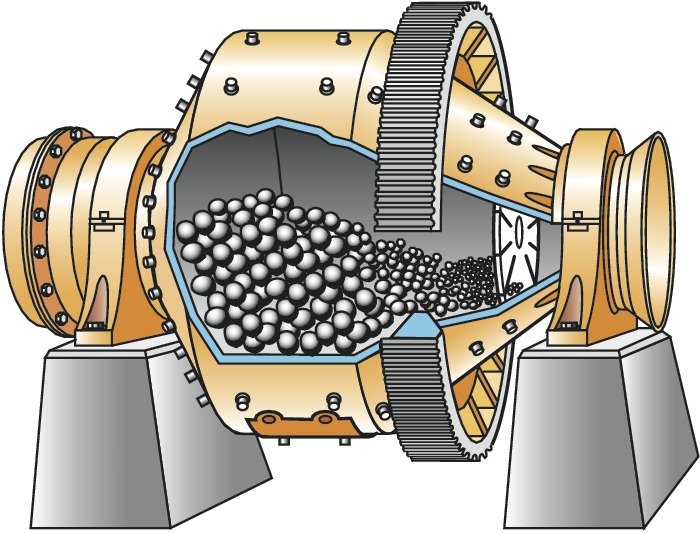

В барабанных М. измельчение происходит во вращающемся вокруг горизонтальной оси барабане (цилиндрич. или цилиндроконич. формы), заполненном на 35–45% (по объёму) мелющими телами. В качестве мелющих тел применяются чугунные или стальные шары, стальные круглые стержни, кремневая или рудная галька, крупные куски руды; соответственно М. бывают – шаровые, стержневые, галечные, рудногалечные и М. самоизмельчения. М. изнутри футерованы ребристыми стальными или резиновыми плитами (М. самоизмельчения оборудуются ребристыми плитами с полочками для захвата кусков руды). При вращении барабана мелющие тела и измельчаемый материал поднимаются на некоторую высоту и свободно падают или перекатываются вниз. Измельчение происходит под действием удара, трения и раздавливания. В шаровые и стержневые М. подаётся материал крупностью до 30 мм, в М. самоизмельчения – 350–600 мм. Стержневые М. применяются для грубого помола, шаровые и М. самоизмельчения – для среднего и тонкого.

Роликовые М. состоят из неподвижного цилиндрич. корпуса и вращающегося в нём вертикального вала с водилами для роликов, которые обкатываются по внутр. поверхности корпуса. Исходный материал подаётся между роликами и корпусом и раздавливается роликами под действием центробежных сил инерции. М. служат для грубого и среднего помола материалов (мягких и средней твёрдости) сухим способом. К этой группе М. обычно относятся и бегуны (чилийские М.), которые ведут начало от «арастры», применявшейся на древних разработках золота в Мексике (по мощённому камнем дну круглой чаши конным приводом волочились тяжёлые валуны). В бегунах, используемых в пром. произ-ве, материал раздавливается и истирается между цилиндрич. поверхностью катков и плоским днищем чаши.

В дезинтеграторах материал измельчается с помощью пальцевых бил, жёстко укреплённых на барабанах или дисках, которые вращаются вокруг горизонтальной или вертикальной оси. Применяются для грубого и среднего помола сухим способом мягких материалов.

В вибрационных М. барабан, заполненный шарами на 80% объёма, установлен на пружинах. Под действием механич. дебалансного вибратора барабан совершает круговые колебания (до 3000 в 1 мин). Материал, загружаемый в барабан, измельчается шарами при их соударениях. Предназначены для сверхтонкого измельчения материалов.

В струйных М. используется принцип самоизмельчения материала с помощью кинетич. энергии встречных потоков сжатого воздуха или перегретого пара, увлекающих частицы материала с высокой скоростью (до 500 м/с) в помольную камеру. Струйные М. применяют для получения продукта высокой чистоты тонкого и сверхтонкого сухого помола.

Выбор М. (типоразмеров и материалов рабочих органов, режима работы) зависит от свойств измельчаемых материалов (прочности, твёрдости, склонности к загоранию и взрыву, химич. активности и др.), а также от необходимого вида и свойств продукта измельчения (гранулометрич. состав, форма частиц, чистота и т. д.). М. характеризуются значит. расходом энергии (ок. 20% всей потребляемой энергии расходуется непосредственно на измельчение, остальная часть – на преодоление сил трения, образование теплоты, звуковых колебаний и т. д.). При увеличении степени измельчения растёт расход потребляемой энергии, а производительность М. падает.