ИЛОВА́ЙСКИЕ

-

Рубрика: Отечественная история

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

ИЛОВА́ЙСКИЕ, казачий дворянский род. Родоначальник – Мокей Осипович (2-я пол. 17 – нач. 18 вв.), посадский человек города Темников, переселился на Дон и был записан в казачье войско, участвовал в Крымских походах, подавлении Булавина восстания 1707–09. Его сын – Иван Мокеевич (? – после 1767), полк., в 1720-х гг. участвовал в воен. действиях на Кавказе, провёл 7 лет в плену у горцев, войсковой старшина (1734), участник воен. действий против кубанских татар (1737), рус.-швед. войны 1741–43, походный атаман в Кизляре (1747; в 1749 награждён за эту службу золотыми саблей и ковшом), войсковой наказной атаман (1761, 1765–67). Известны его сыновья, основавшие 3 ветви рода И.: Алексей Иванович [ок. 1735 – 1(12).5.1797], ген. от кав. (1797), участник рус.-тур. войны 1768–74. Перед Кагульским сражением 1770 его полк одержал победу над лучшими тур. наездниками; он отличился при взятии Измаила (1770; награждён именной золотой медалью); возглавил преследование и захватил в плен Е. И. Пугачёва, наказной (1775–1776), войсковой (1776–97) атаман Войска Донского, поддержал реформы, предпринятые Г. А. Потёмкиным-Таврическим (уничтожение войскового круга и «неуместного равенства» казаков, создание войскового гражд. правления и др.), в 1778–83 организовал оборону земель Войска Донского от ногайцев, разбил их

во время мятежа 1783; Дмитрий Иванович [ок. 1738 – ?], ген. от кав. (1799), в 1756–58 участвовал в Семилетней войне 1756–63, участник рус.-тур. войны 1768–1774 (за взятие Бендер награждён именной золотой медалью), походный атаман с полками на Моздокской линии, в ходе рус.-тур. войны 1787–91 отличился в ходе Измаила штурма 1790 (награждён именной золотой медалью), наказной атаман Войска Донского. В марте 1800 отставлен от службы и по анонимному доносу обвинён в присвоении крестьян и земли, пристрастном «своеправлении» и др., арестован, освобождён в 1801 после воцарения имп. Александра I; Василий Иванович [ок. 1742 – ?], полк. (1792), участник Семилетней войны 1756–63, рус.-тур. войны 1768–74, отличился в сражениях при Карсе, Базарджике и Шумле, с 1792 в отставке.

Из 1-й ветви наиболее известен правнук А. И. Иловайского – Иван Васильевич [3(15).3.1840 – ?], ген.-м. (1885), ком. 37-го Донского казачьего полка (1876–79), участник рус.-тур. войны 1877–78, ком. 11-го Донского казачьего полка (1879–85), 1-й бригады 1-й Донской казачьей дивизии (1885–86), л.-гв. Казачьего полка (1886–89), 2-й бригады 3-й Донской казачьей дивизии (1890–1900). В 1900 за преступления, совершённые в 1880-е гг., лишён дворянского достоинства, чинов и орденов, сослан в Томскую губ. (вскоре помилован). Его сын – Владимир Иванович [31.7(12.8).1879–2.12.1956], полк. (1916), участник рус.-япон. войны 1904–1905 и 1-й мировой войны (в 1915 награждён Георгиевским оружием), эмигрировал в Бельгию. Потомок А. И. Иловайского в 6-м поколении – Николай Дмитриевич (р. 8.1.1927), д-р технич. наук (1989), проф. (с 1998) кафедры управления эксплуатац. работой Ин-та управления и информац. технологий Моск. гос. ун-та путей сообщения, специалист в области управления процессами перевозок в условиях рынка на основе транспортного маркетинга и информац. технологий, автор ряда трудов, в т. ч. «Маркетинг в перевозках грузов» (1995; совм. с В. А. Король), «Сервис на транспорте (железнодорожном)» (2003; совм. с А. Н. Киселёвым) и др.

Из 2-й ветви известны сыновья Д. И. Иловайского: Павел Дмитриевич [ок. 1764 – 24.10(5.11).1810], ген.-м. (1798), участник воен. действий против Крымского ханства в 1780–83, ком. полка своего имени (1784, 1785–89), участник рус.-тур. войны 1787–91, отличился в сражении у Очакова (1788, ранен), при Каушанах и Бендерах (оба 1789), Мачине (1791; в 1792 награждён орденом Св. Георгия 4-й степени). Участник подавления Польского восстания 1794. Ком. 2-го Чугуевского полка (с 1795), полка своего имени (1802–05), расквартированных на границе с Пруссией, участник русско-австро-франц. войны 1805, русско-прусско-франц. войны 1806–07, отличился в сражениях при Алленштейне и Гутштадте (оба 1807). В ходе рус.-тур. войны 1806–12 отличился в сражениях при Татарице (1809), Рассевате (1809; в 1810 награждён орденом Св. Георгия 3-й степени), тяжело ранен в сражении при Батине (1810); Иван Дмитриевич (1765 или 1766 – после 1827), ген.-м. (1799), в 1782–86 служил на Кавказе, участник рус.-тур. войны 1787–91, в т. ч. сражений под Кинбурном (1787), Очаковом (1788, ранен), Каушанами, Бендерами (оба 1789), штурма Измаила (1790). Ком. казачьего полка своего имени (с 1789). В ходе русско-прусско-франц. войны 1806–07 отличился в сражениях при Гутштадте, Гейльсберге и Фридландском сражении 1807 (в 1808 награждён золотой саблей с надписью «За храбрость», украшенной алмазами). В ходе Отеч. войны 1812 участвовал в боях под м. Романово, городами Велиж, Смоленск, Белый, Руза (в 1813 награждён за кампанию орденом Св. Георгия 3-й степени), участник заграничных походов рос. армии 1813–14 (в 1815 награждён золотой саблей с надписью «За храбрость», украшенной алмазами), с 1827 в отставке; Григорий Дмитриевич [23.9(4.10).1780, по др. данным, 1777 или 1778 – 17(29).7.1847], ген.-м. (1813, со старшинством от 1812), участник рус.-тур. войны 1787–91, ком. казачьего полка своего имени (с 1798), в 1800 возглавил полк в предпринятом по приказу имп. Павла I походе в Индию (возвращён назад из Оренбурга), участник русско-прусско-франц. войны 1806–07, ранен в Прёйсиш-Эйлауском сражении 1807, отличился в сражениях при Гутштадте и Гейльсберге (в 1808 награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»). В 1812 формировал в 1-м Донском округе полки ополченцев, в конце сент. 1812 прибыл с ними в Тарутино. Разбил отряд ген. Т. Тышкевича у Медыни, участвовал в пленении бригады Ж. П. Ожеро у дер. Ляхово, в сражениях при Красном, Орше, Борисове и др. (в 1813 награждён орденом Св. Георгия 4-й степени), участник заграничных походов рос. армии 1813–1814, в 1818–20 в отставке, в 1820–27 состоял при Войске Донском, с 1827 в отставке; Тимофей Дмитриевич [1783, по др. данным, 1786–29.11(11.12).1812], полк. (1811), в 1798–99 обучался во 2-м кадетском корпусе в С.-Петербурге, участник русско-прусско-франц. войны 1806–07 и рус.-тур. войны 1806–1812, отличился в сражении при Рассевате (1809; в 1810 награждён орденом Св. Георгия 4-й степени). С марта 1812 находился во главе казачьего полка своего имени в Брест-Литовске, участвовал в арьергардных боях, сражениях при Новосёлках и Салтановке, Бородинском сражении 1812, смертельно ранен в бою под Вильно; Василий Дмитриевич [30.1(10.2).1788, по др. данным, 1784 – 3(15).11.1860], ген.-л. (1826), обучался во 2-м кадетском корпусе в С.-Петербурге (1798–1801), участвовал в русско-прусско-франц. войне 1806–07 (в 1808 награждён золотой саблей с надписью «За храбрость») и рус.-тур. войне 1806–12, с 1809 командовал казачьим полком своего имени, отличился в сражении при Троянском вале (1809; награждён орденом Св. Георгия 4-й степени) и Батине (1810). В Отеч. войну 1812, командуя казачьим отрядом в составе 2-й Зап. армии, нанёс поражения отд. частям и отрядам противника при м. Романово, при освобождении Велижа, у Суража и Поречья. После оставления Москвы отряд И. вёл партизанские действия в районе города, 8(20) окт. разбил четыре кав. полка франц. гвардии; затем при преследовании отступавшего противника успешно действовал в авангардных боях, особенно под Ковно 4(16) дек. (всего его отряд захватил св. 4,9 тыс. пленных, в т. ч. 3 генералов). В ходе заграничных походов рос. армии 1813–1814 отличился в сражениях при Кульме (1813) и Ганау (1813; награждён орденом Св. Георгия 3-й степени и золотой саблей с надписью «За храбрость»), походный атаман донских казачьих полков в Отд. Кавк. корпусе (1823–27), участник рус.-перс. войны 1826–28, отличился в сражении у ручья Джеван-Булах (1827). В 1827 по состоянию здоровья вернулся на Дон, с 1840 в отставке. Правнук И. Д. Иловайского – Сергей Иванович [8(20).6.1861 – ок. 1907], юрист-правовед, окончил юридич. факультет С.-Петерб. ун-та (1883), ассистент (1883–86), приват-доцент (1886) С.-Петерб. ун-та, приват-доцент (1886–1892), и. о. экстраординарного профессора (с 1892) Новороссийского ун-та в Одессе, специалист в области финансового права, автор работ «Косвенное обложение в теории и практике» (вып. 1–2, 1892), «Казённые монополии как способ обложения предметов потребления» (1896), «Исторический очерк пятидесятилетия Русского общества пароходства и торговли» (1907), а также «Учебника финансового права» (1-е изд., 1889 под назв. «Конспект лекций по финансовому праву»; 2-е изд., 1893 под назв. «Краткий учебник финансового права»; 5-е изд., 1912). Сын Г. Д. Иловайского – Иван Григорьевич (1831–1883), один из крупнейших помещиков и промышленников Области войска Донского, в 1859 открыл первый в Макеевской вол. угольный рудник, в 1869 имел 7 действующих шахт, построил ж.-д. линии Иловайская – Ханжёнская (1869), Ясиноватая – Криничная, Харцызск – Бузаковка (Мишино) и Бузаковка – Ясиноватая (обе 1882), акционер Генерального об-ва чугуно-, железо- и сталеплавильных заводов. Из его сыновей наиболее известен Давид (Давыд) Иванович [12(24).2.1878–1935], учёный-палеонтолог, окончил естеств. отделение физико-математич. факультета Моск. ун-та (1900), ассистент (1903–1915), приват-доцент (1915–17) Моск. ун-та, приват-доцент (доцент) (1917–20), проф. (1920–24) Донского ун-та в Ростове-на-Дону, проф. палеонтологии в Моск. горной академии (с 1922) и Моск. нефтяном ин-те им. И. М. Губкина (1930–35), учёный секретарь Моск. отделения Геологич. к-та (с 1925), автор работ по аммонитам и стратиграфии юрских и нижнемеловых отложений Подмосковья, Полярного Урала и Общего Сырта, в т. ч. «Ляпинский край. Очерк географии его и геологии» (1915), «Верхнеюрские аммониты Ляпинского края» (т. 1–2, 1916–17), «Руководство по палеозоологии беспозвоночных» (ч. 1–2, 1934), «Верхнеюрские аммониты бассейнов рек Урала и Илека» (1941; совм. с К. П. Флоренским).

Из 3-й ветви известны сыновья В. И. Иловайского: Алексей Васильевич [1766 – 27.1(8.2).1842], ген.-л. (1821), служил на Царицынской пограничной линии (1776–78), на рос. границе на р. Буг (1781–82), на Кавк. линии (1784–1786), участник рус.-тур. войны 1787–91, отличился в Рымникском сражении 1789 и сражении при Мачине (1791, награждён именной медалью), тяжело ранен при штурме Измаила (1790), с 1790 ком. казачьего полка своего имени, в 1798–1808 в отставке, в 1808–12 непременный член войсковой канцелярии. В 1812 походный атаман Донских казачьих полков, отличился в сражениях под Малоярославцем, Гжатском, Вязьмой, Дорогобужем, Духовщиной (в 1813 награждён за кампанию орденом Св. Георгия 3-й степени), участник заграничных походов рос. армии 1813–14, в 1814–20 в отставке, с 1820 чл. К-та для составления «Положения об устройстве Донского казачьего войска». Наказной (1821–23), войсковой (1823–27) атаман Войска Донского. В 1826, во время коронационных торжеств, подал имп. Николаю I записку, в которой подверг критике деятельность ген.-л. А. И. Чернышёва, в июне 1827 отстранён от должности, затем предан суду, с 1831 в отставке; Николай Васильевич [1772 – 25.8(6.9).1838], ген.-л. (1813), в 1784 служил на Кавк. линии, во время рус.-тур. войны 1787–91 отличился при взятии Хаджибея (1789), в сражениях при Цыганке, Салче (оба 1789) и др. Участник подавления Польского восстания 1794 и Персидского похода 1796. Походный атаман Донских казачьих полков на Кавк. линии (1799), ком. казачьего полка своего имени, в 1799–1801 в отставке. Участник русско-австро-франц. войны 1805, русско-прусско-франц. войны 1806–07 (в 1807 награждён орденом Св. Георгия 3-й степени и золотой саблей с надписью «За храбрость», украшенной алмазами) и рус.-тур. войны 1806–12, отличился в сражениях под Браиловом, при Рассевате и под Шумлой. В Отеч. войну 1812 командовал летучим отрядом в арьергарде 2-й Зап. армии, ранен в сражении при м. Романово, отличился в Бородинском сражении 1812 и др., участник заграничных походов рос. армии 1813–14, в 1813 по болезни отпущен на Дон, войсковой наказной атаман Войска Донского (1815–1816/17), с 1818 в отставке; Осип (Иосиф) Васильевич [1774–9(21).2.1839], ген.-м. (1813), участник рус.-тур. войны 1787–91 (отличился в сражении при Мачине, 1791), подавления Польского восстания 1794 и Персидского похода 1796. С 1800 командовал казачьим полком своего имени, участник русско-австро-франц. войны 1805, русско-прусско-франц. войны 1806–07, отличился в сражениях при Малче (1807, награждён орденом Св. Георгия 4-й степени) и Гутштадте (1807; в 1808 награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), в ходе рус.-тур. войны 1806–12 отличился в сражениях при Браилове, Силистрии, Татарице и др. Во время Отеч. войны 1812 успешно действовал под Могилёвом, Смоленском, Вязьмой, в Бородинском сражении 1812, под Тарутином, Малоярославцем, Можайском. Участник заграничных походов рос. армии 1813–14. Войсковой дворянский депутат (предводитель дворянства) Войска Донского (1821–24). Внук Н. В. Иловайского – Степан Павлович [1833 – 23.11(6.12).1901], шталмейстер (1899), предводитель дворянства Области войска Донского (1870–73), управляющий Хреновским гос. конным заводом (1875–1890), чл. Совета Гл. управления Гос. коннозаводства (с 1890), вице-президент Имп. Царскосельского скакового общества. Внук О. (И). В. Иловайского – Николай Петрович [2(14).11.1844 – после 1904], ген.-л. (1904), ком. 44-го Донского казачьего полка (1878), черкасский окружной воинский начальник (1888–89), ком. 1-го Донского казачьего полка (1889–1900), 1-й бригады 1-й Донской казачьей дивизии (1900–04).

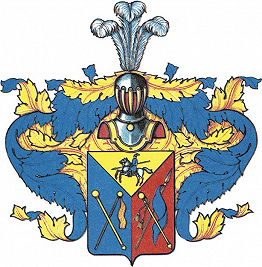

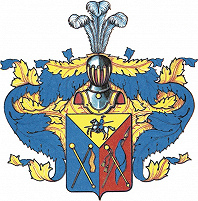

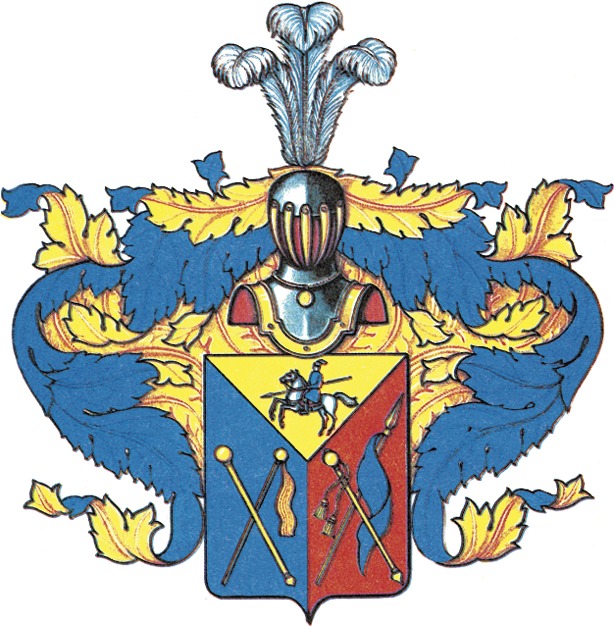

Род И. записан в дворянскую родословную книгу Области войска Донского.