ОСА́ДНАЯ ТЕ́ХНИКА

-

Рубрика: Военное дело

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

ОСА́ДНАЯ ТЕ́ХНИКА, устройства и приспособления, применявшиеся в Древнем мире и в средние века при осаде и штурме укреплённых городов, крепостей и др. для прикрытия атакующих, разрушения крепостных стен.

Древний Восток

Древнейшие и простейшие образцы О. т. (3-е тыс. до н. э.) – штурмовые лестницы, ломы и топоры для разрушения сырцовых стен засвидетельствованы на изображениях из гробниц Древнего царства Египта Древнего. Во времена Ср. царства начали применять прообраз тарана – лом-шест, которым действовали 2–3 чел. На рельефе из гробницы Антефа в Фивах (ок. 2100 до н. э.) есть изображение примитивной осадной башни с перекидным мостиком. Первые письм. упоминания таранов, осадных башен и насыпей имеются в клинописном архиве, найденном в Мари, и относятся к правлению Ишме-Дагана I, царя Ашшура (1797–57 до н. э.).

Новый этап в развитии О. т. связан с Новоассирийским царством (периодом; см. в ст. Ассирия). Судя по рельефам из дворцов в Кальху, Ниневии, тараны на колёсах защищались от снарядов и огня навесами из циновок или сырых шкур, имели башни с площадкой для лучников, поднимавшиеся выше стен осаждаемого города, массивные таранные балки с тупыми наконечниками, которые направлялись в верхнюю часть стены или башни. С сер. 8 в. до н. э. использовались тараны на колёсах с копьевидным металлич. наконечником, с навесом и небольшими куполообразными башенками с амбразурами для наблюдения. Из этих башенок при помощи труб или ковшей поливали водой переднюю часть навеса для защиты от огня. Чтобы доставлять лёгкие тараны к верхней части стен, строились пологие насыпи, чаще – к угловым башням. Использовались также штурмовые лестницы, ломы и кирки. Для защиты атакующих употребляли плетёные щиты, прислонявшиеся к стене. Стрелки из лука, прикрывавшие атакующих, укрывались за осадными щитами выше человеческого роста и загнутыми вверху.

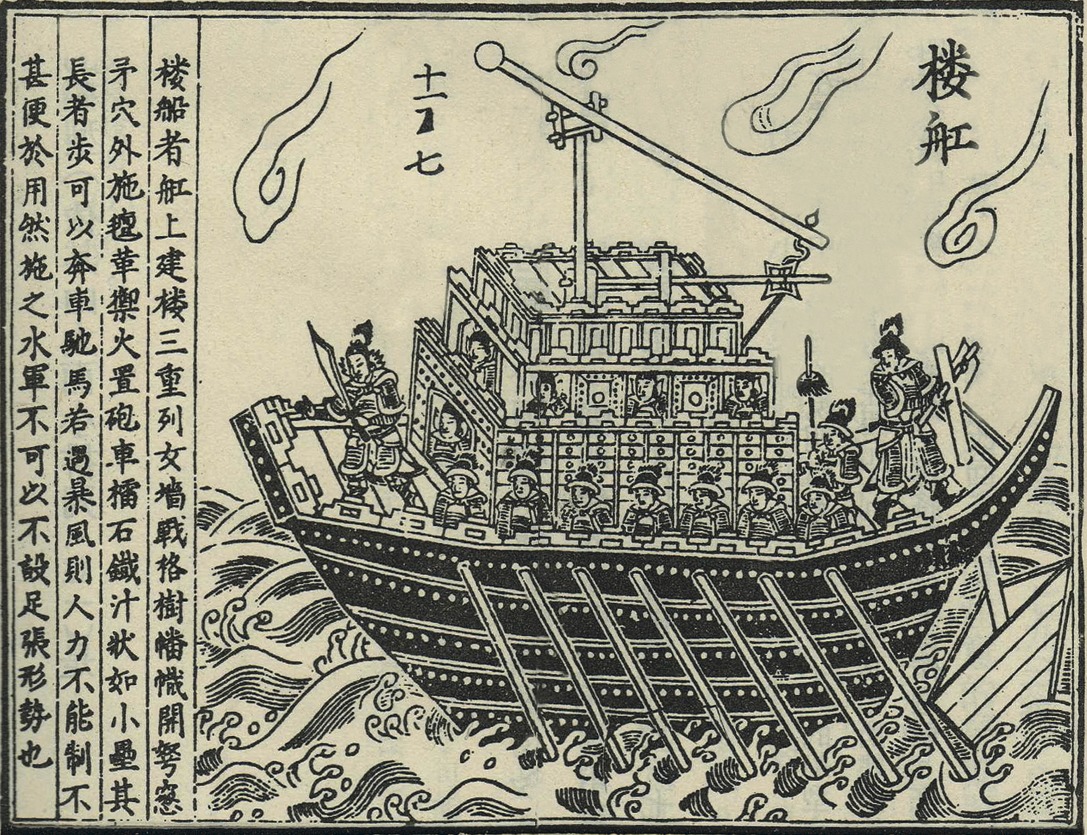

В Китае первое достоверное упоминание о камнемётах содержится в воен. трактате «Фань Ли бин фа» (500–470 до н. э.). Более подробные описания даны в разделе о фортификации и обороне крепостей трактата «Мо-цзы» (5–3 вв. до н. э., вставки 2–1 вв. до н. э.; см. Мо цзя) и в толковом словаре «Шо вэнь» (составлен Сюй Шэнем в 1 в. н. э.). В трактате полководца Сунь Биня (ум. в 316 до н. э.) упоминаются осадные башни для нападения на укреплённый пункт.

Античность

Греко-римская О. т. представлена в сохранившихся трактатах Филона из Византия, Аполлодора из Дамаска, Витрувия, рим. воен. теоретика Вегеция (кон. 4 – нач. 5 вв.) и др. При осаде Периклом Самоса (440 до н. э.) впервые упоминаются построенные Артемоном из Клазомен тараны, осадные навесы, «черепахи»; спартанцы при осаде г. Платеи в 429 до н. э. также использовали тараны. Скачок в развитии сложной О. т. произошёл на рубеже 5 и 4 вв. до н. э. в связи с войнами Сиракуз и Карфагена на Сицилии. Опираясь на традиции Ближнего Востока, карфагеняне использовали тараны, осадные башни. Сиракузский тиран Дионисий I собрал мастеров-механиков со всего Средиземноморья, которые к 399 до н. э. построили 6-этажные осадные башни на колёсах, тараны и новое оружие – катапульты.

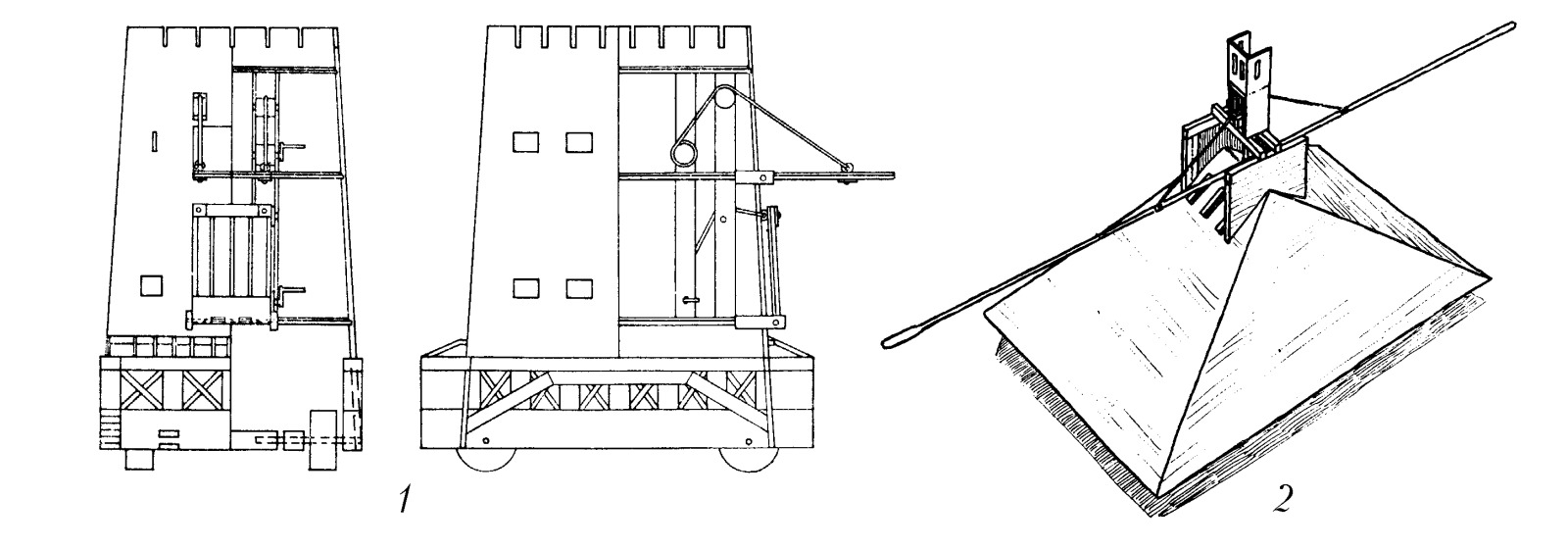

Расцвет О. т. относится к эпохе эллинизма. В сер. 4 в. до н. э. для Филиппа II Македонского механик Полиид Фессалийский строил разл. типы стенобитных машин, катапульты, осадные башни («гелеполы») выс. 80 локтей (37 м). Ученики Полиида – Диад и Харий, сопровождали в походах сына Филиппа II – Александра Македонского. Диад составил инструкции по постройке осадных машин, разработал 2 типа разборных осадных башен (выс. 60 локтей на 6 колёсах и выс. 120 локтей на 8 колёсах), перекидные мостики, «бурав» – таран, балка которого скользила по ряду катков посредством системы воротов и полиспастов (устройство из нескольких блоков, последовательно огибаемых канатом или цепью; предназначено для выигрыша в силе или в скорости). Македонцами применялись и таранные «черепахи», которые имели 4-скатный навес на колёсах, покрытый железом и набитыми водорослями подушками из сыромятной кожи, выше устанавливалась таранная балка и башенка с запасом воды для тушения огня и катапультами. Для атаки македонцами г. Тир с моря стенобитные машины впервые были установлены на корабли. Младший диадох Деметрий I Полиоркет («осаждающий города») применял огромные таранные «черепахи» (подготовка местности перед ними осуществлялась под прикрытием особых «черепах») и гелеполы (напр., Эпимахом из Афин была построена 9-этажная осадная башня, обитая железом; на её нижнем этаже помещались тяжёлые камнемёты, выше – стреломётные катапульты, лучники, пращники; бойницы закрывались ставнями), осадные навесы на платформах из 2 кораблей, камнемёты, метавшие снаряды массой до 3 талантов (78,6 кг) для разрушения стен.

Римляне применяли О. т. греч. и собств. постройки (но более простой конструкции и меньшего размера, чем эллинистические). Осаждённые города римляне блокировали линиями рвов, валов и стен, чтобы подвести людей и машины на более высокий уровень стены, строились дерево-земляные насыпи (аггер). При подходе к укреплениям для защиты от метательных снарядов противника они использовали передвижные крытые переходы (винеи), более прочные галереи (мускулы), большие плетёные щиты (плутеи). Есть известия о механизмах для сверления и нагрева (с целью разрушения) стен. Рим. таранная «черепаха» имела 2 крутых ската, балку на длинных канатах, передняя часть которой (с металлич. наконечником в виде головы барана) была длиннее задней, к которой для равновесия добавлялся свинцовый груз. Сзади устанавливалась «черепаха» поменьше, для обслуги. Навес обмазывался толстым слоем глины. Для штурма приморских городов применяли самбуку (перекидной мост с лестницей, установленный между 2 кораблями).

Средневековье

Наследие и традиции античной О. т. сохранились в Вост. Рим. империи (Византии), от которой они были переняты арабами (в ходе арабских завоеваний) и др. Применялись штурмовые лестницы, «черепахи» на повозках или своих колёсах, переносные плетёные укрытия (лаисы), тараны, осадные башни и др. Вместо сложных метательных машин, использовавших энергию скрученных канатов из сухожилий или волоса, появились камнемётные орудия (греч. – манганон, манганикон; араб. – манджаник), у которых метательное плечо оттягивала команда из нескольких человек. Впервые для Зап. Евразии их описали визант. авторы в связи с осадой аварами и славянами г. Фессалоники в 597. Войско авар, славян и др. в 626 использовало осадные башни, тараны, «черепахи», метательные машины при осаде Константинополя. В 712 арабы пробили бреши в стенах Самарканда, обстреливая их из 300 манджаников. Крупные камнемёты метали снаряды до 200 кг, их команду составляло неск. сотен (известен случай, что 1,2 тыс.) чел. Использовались и снаряды, начинённые горючей смесью на основе нефти. Византийцы изобрели греческий огонь, метавшийся с помощью стационарных и ручных «сифонов».

В Зап. Европе массовое применение О. т. началось в ходе крестовых походов. Тараны и подкопы дополнили осадные башни и др. контрукрепления, в т. ч. обитые железом и способные укрывать неск. сотен воинов, метательные орудия. С кон. 12 в. широкое распространение в Зап. Евразии получили механизмы с противовесом на коротком конце метательного плеча (в Зап. Европе их назв. «требюше»). Их многотонные противовесы и снаряды массой св. 100 кг сделали возможным разрушение укреплений с безопасного расстояния.

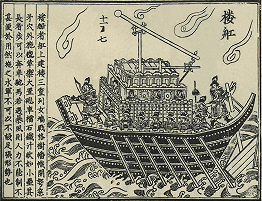

На Дальнем Востоке в ходе непрерывных войн киданей, тангутов, чжурчжэней, корейцев и кит. империи Сун в осн. сложился единый комплекс О. т. Описания и чертежи разл. приспособлений даны в кит. трактате «Уцзин цзунъяо» («Важнейшее из основ военного дела»), опубликованном в 1044; возник даже особый жанр – «шоу чэн лу» («записки об обороне крепостей»), в которых описаны и способы преодоления укреплений. Эффективная дальность стрельбы камнемётов могла достигать 200 м при массе снаряда 60–80 кг; стреломёты (аркбаллисты) поражали цель на 500–600 м. Тангуты нередко размещали машины на повозках, обитых железными листами. Китайцы (не позднее 8 в.) и чжурчжэни использовали бамбуковые трубки или керамич. сосуды, заряженные горючими смесями на нефтяной или пороховой основе. В качестве «снарядов» использовали также трупы людей и животных или их фрагменты, чем достигался как психологич. эффект, так и обострение эпидемиологич. ситуации, напряжённой в осаждённых городах. Монголы в ходе создания Монгольской империи постепенно осваивали О. т. поверженных противников. При взятии Нишапура использовалось 200 катапульт, защитные стены, подвижные башни, тараны. При осаде Ургенча в 1221 подразделения «нефтеметателей» сжигали дома.

На Руси и в Волжско-Камской Булгарии до 13 в. нет прямых свидетельств применения сложной О. т. Обычно штурм проводился с помощью лестниц после засыпки рва. Об этом свидетельствуют и рус. укрепления, неэффективные против монголо-татарских завоевателей. Рус. осадные камнемёты («пороки») упоминаются в летописях с 13 в.

Ср.-век. терминология О. т. очень многообразна, одно и то же орудие в разное время и в разных местах могло называться по-разному, а одним термином обозначались разные орудия. В 13–15 вв. появляются трактаты, посвящённые О. т.: зап.-европейские (В. де Онкура, У. де Милемете, Э. Колонна, К. Кизера, М. Такколы, Р. Вальтурио) и арабоязычные (Юсуфа ибн Урунбуги аль-Зарадкаша, Мурды ибн Али ибн Мурда ат-Тарсуси).

Массовое применение огнестрельного оружия и во многом связанные с этим кардинальные изменения в фортификации обусловили новую эпоху в искусстве борьбы с укреплениями противника, когда осн. функции стала выполнять осадная артиллерия.