АЛТА́Й

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

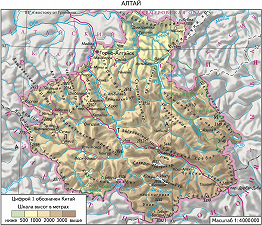

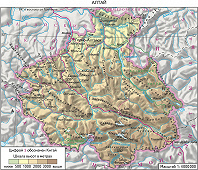

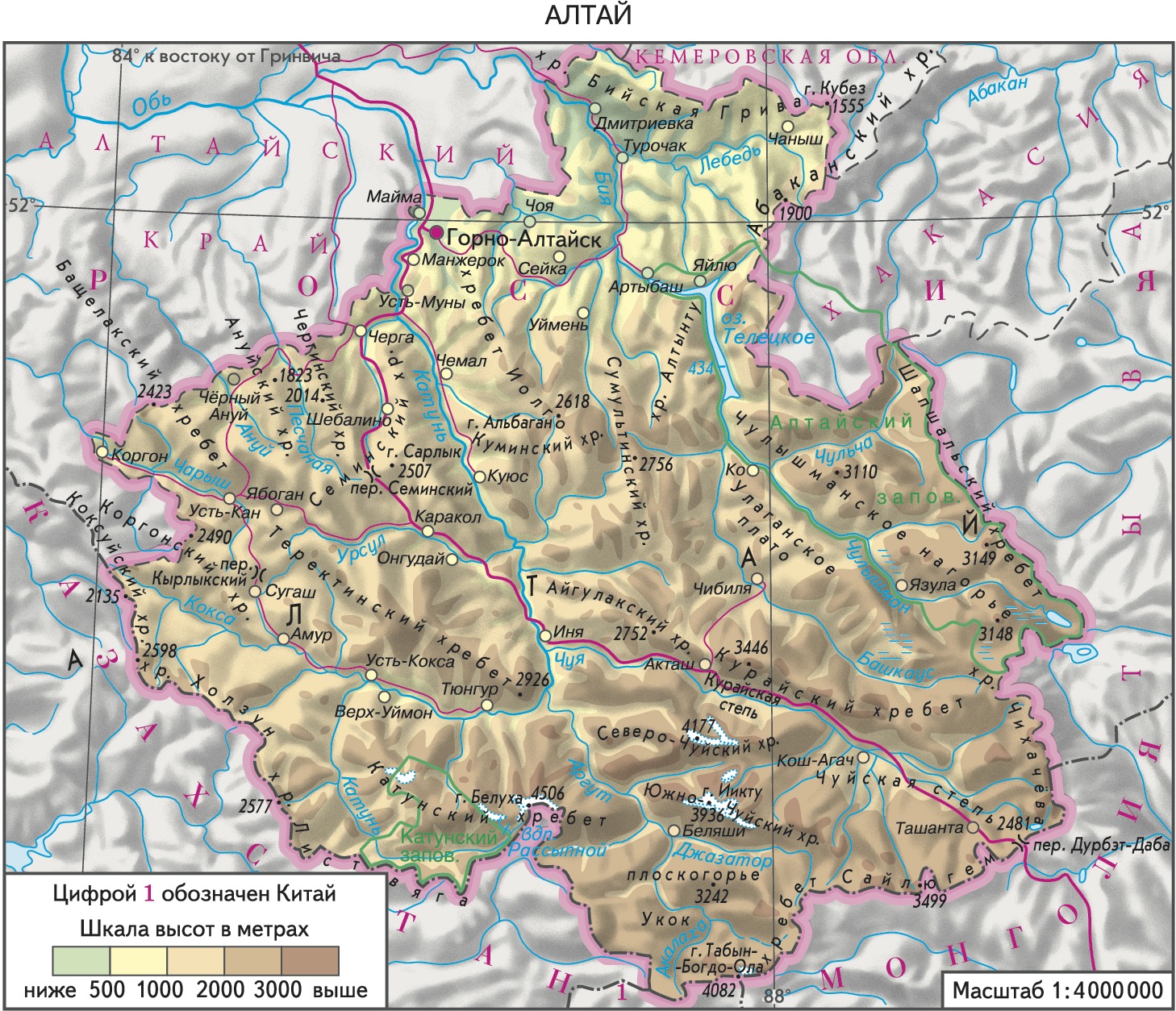

АЛТА́Й (Республика Алтай), субъект Рос. Федерации. Расположен на юго-востоке Зап. Сибири, в самой высокогорной области Юж. Сибири (см. карту). Входит в Сибирский федеральный округ. Пл. 92,6 тыс. км2 (0,54% пл. РФ). Нас. 203,2 тыс. чел. (0,14% нас. РФ, 2004; 107 тыс. чел. в 1926, 157 тыс. чел. в 1959, 191 тыс. чел. в 1989). Столица – Горно-Алтайск. Адм.-терр. деление: 10 районов, 1 город (Горно-Алтайск). О природе см. в ст. Алтай (горная страна).

Органы государственной власти

Система органов гос. власти определяется Конституцией Республики Алтай (1997). Гос. власть осуществляют глава республики, Гос. собрание – Эл Курултай (парламент), правительство, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Глава республики – высшее должностное лицо республики, наделяемое полномочиями Гос. собранием по представлению Президента РФ. Возглавляет исполнит. власть, одновременно является председателем правительства. Гос. собрание – высший законодат. (представительный) орган гос. власти, состоит из 41 депутата (избираются на 4 года по одномандатным избират. округам). Правительство – высший иcполнит. орган гос. власти республики. Формируется главой республики.

Население

Бо́льшую часть населения А. составляют русские (57,4%; 2002, перепись). Алтайцы насчитывают 30,6%, теленгиты – 1,2%, тубалары – 0,75%, кумандинцы – 0,4%, челканцы – 0,4%; из др. групп – казахи (6,0%), украинцы (0,7%), немцы (0,4%). Естеств. прирост нас. 0,09% (средний по РФ). Рождаемость – 15,8, общая смертность – 14,9 на 1000 жит.; младенческая смертность – 22,4 на 1000 живорождённых. Доля женщин 52,4%. Высока доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) – 25,5% (в среднем по РФ 17,9%), понижена доля населения старше трудоспособного возраста – 14,6% (в 1,4 раза ниже средней по РФ). Средняя ожидаемая продолжительность жизни 61,3 года: мужчины – 54,5, женщины – 69,3 (одна из самых низких в РФ). В 1990-х гг. наблюдался рост численности населения (отчасти благодаря миграц. притоку), который в нач. 21 в. практически прекратился. Коэф. миграц. прироста населения – 5 на 10 тыс. жит. (2002). Ср. плотность населения низкая (2,2 чел./км2); в сельской местности – 16 чел./км2. В связи с особенностями рельефа заселённость региона крайне неравномерна: осн. часть населения сосредоточена на севере и вдоль речных долин. Доля гор. нас. 26,2% (2004; 5,6% в 1926; 19,1% в 1959; 27,2% в 1989). Горно-Алтайск – единственный город (53,3 тыс. чел., 2004), в котором проживает ок. 1/4 нас. республики.

Религия

На территории А. действуют (2005): 22 прихода и 1 монастырь РПЦ, немногочисленные старообрядч. общины Часовенного согласия, 1 приход Римско-католич. церкви, 6 протестантских общин разл. исповеданий, 4 мусульм. общины, 3 буддийские общины школы гелугпа, распространены разновидности ламаизма (см. Тибетский буддизм) и шаманизм.

Исторический очерк

На территории А. находятся стоянки каменного века: нижнего палеолита (Улалинка), мустье (пещеры Страшная, Усть-Канская и др.), мезолита (усть-семинская культура), неолита (среднекатунская, большемысская культуры). Бронзовый век представлен памятниками афанасьевской культуры (Балыктыюль, Семисарт и др.) и каракольской культуры. К раннему железному веку относятся курганы скифо-сибирского типа (в т. ч. пазырыкской культуры: Укок, Туекта, Башадар и др.). С рубежа 3–2 вв. до н. э. до 1 в. н. э. А. входил в гос-во гуннов, их поселение найдено на Юстыде. Культура местных племён представлена могильниками (Чендек, Верх-Уймон и др.) и поселениями (Бертек и др.). Во 2–4 вв. на развитие алтайцев оказали влияние сяньби, в кон. 4 – сер. 6 вв. они подчинены жужанями. В 6–8 вв. А. входил в Тюркский каганат, затем в Уйгурский каганат и Кыргызский каганат. Эта эпоха представлена крепостями (Яломанская крепость и др.), оросит. каналами, железоплавильнями, курганами, поминальниками (Кудыргэ), изваяниями, орхоно-енисейскими надписями. С 8 в. на А. распространяется манихейство. С нач. 13 в. А. входил в состав Монгольской империи. В сер. 15 в. население юж. А. попало под влияние зап. монголов (ойратов). Сев. алтайцы (кумандинцы, тубалары, челканцы) были подданными хакасских кыргызов и алтайских телеутов. В кон. 17 в. все они стали подданными Рус. гос-ва (св. 100 их волостей, улусов и аилов платили ясак в казну). В ходе походов кит. войск (1755–57), приведших к истреблению б. ч. населения Джунгарского ханства, рос. подданство в 1756 приняли юж. алтайцы (алтай-кижи, теленгиты). Территория А. входила в состав Сибирской губернии (1756–79), Колыванской области (1779–83), Колыванской губернии (1783–96), Тобольской губернии (1796–1804) и Томской губернии (1804–1917). Население А. занималось преим. кочевым скотоводством, охотой и промыслом кедрового ореха. Решением Врем. правительства из состава Томской губ. выделена Алтайская губерния (1917–25). На Алтайском съезде инородческих и крестьянских депутатов (1918, с. Улала) принято решение о выходе Горного Алтая из состава Бийского у., создании Каракорум-Алтайского окр. (с последующей постройкой столицы – г. Каракорум) и республики Ойрот, состоящей из Рус. и Монг. Алтая, Урянхая, Джунгарии, земель минусинских туземцев. Это решение не реализовано в связи с переходом власти в Сибири к А. В. Колчаку. После занятия Красной Армией в дек. 1919 с. Улала Горный Алтай вошёл в состав РСФСР. В 1922 образована Ойратская АО (с 1932 – Ойротская, с 1948 – Горно-Алтайская) с центром в с. Улала (с 1928 город, в 1932 переименован в Ойрот-Туру, в 1948 – в Горно-Алтайск). Она входила в Сибирский край (1925–30), Западно-Сибирский край (1930–37), Алтайский край (1937–91) РСФСР. По закону РСФСР от 3.7.1991 преобразована в Горно-Алтайскую ССР в составе РСФСР. С 8.2.1992 – Республика Горный Алтай в составе РФ, 7.5.1992 принято совр. название.

Хозяйство

А. входит в Западно-Сибирский экономич. р-н. Объём с.-х. продукции по стоимости в 4,2 раза превышает объём пром. продукции. Среди субъектов РФ выделяется высокой долей животноводства.

В структуре ВРП (%, 2002) доля с. х-ва 20,2, строительства 12,4, торговли и коммерч. деятельности по реализации товаров и услуг 9,8, пром-сти 5,3, транспорта 1,9. Экономически активное нас. 90 тыс. чел. (2002). Отраслевая структура занятых (%): с. х-во 24 (7-е место в РФ), образование 15,9, торговля и общественное питание 11,8, здравоохранение 9,1, пром-сть 7,3, строительство 5,7. Уровень безработицы 11,5% (в 1,4 раза выше среднего по РФ). Среднедушевой денежный доход 2,3 тыс. руб. в месяц (58,5% от среднего по РФ); 37,8% нас. имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Площадь с.-х. угодий 12,56 тыс. км2 (2002; ок. 14% пл. А.), из них пастбища занимают св. 80%, пашня – 11%. Ведущая отрасль с. х-ва – животноводство (более 80% стоимости с.-х. продукции). Разводят овец и коз (ок. 500 тыс. голов; в зап. части А. преобладает тонкорунное овцеводство), крупный рогатый скот (137,6 тыс. голов; мясомолочное и молочно-мясное скотоводство в долинах рек Катунь и Бия). Развиты табунное коневодство, яководство, оленеводство (в т. ч. мараловодство), пчеловодство. В А. выделяются 2 крупных ареала животноводч. специализации: западный (мясное скотоводство и мараловодство) и восточный (козоводство и яководство). Производство (тыс. т, 2002): мяса скота и птицы на убой 13,4, молока 62,7, шерсти 0,9, мёда 0,2. Ежегодно производится ок. 28 т консервиров. пантов маралов и оленей. Выращивают зерновые (сбор 21,4 тыс. т в 2002), картофель (24 тыс. т), овощи (11 тыс. т).

Ведётся добыча золота, серебра, меди, молибдена, вольфрама (в Чойском и Кош-Агачском р-нах), декоративного камня и строит. материалов (повсеместно). Энергетика развита слабо. Действует Чемальская ГЭС (одна из первых в стране), а также неск. маломощных ГЭС, принадлежащих отд. предприятиям. Электроэнергия поступает из энергосистемы Алтайского края «Барнаулэнерго». Ведущие отрасли пром-сти – пищевая (ок. 30% стоимости пром. продукции; осн. предприятие – «Майма-молоко»), цветная металлургия (26%; горно-обогатительное предприятие «Калгутинское» в Улаганском р-не – вольфрамовый и молибденовый концентраты; рудник «Весёлый» в Чойском р-не – концентраты золота, серебра, меди) и пром-сть строит. материалов (ок. 25%; «Горно-Алтайский завод ЖБИ»; всего 3,7 тыс. м3 сборных железобетонных конструкций, 100 тыс. условных кирпичей). Деревообрабатывающие (в т. ч. произ-во пиломатериалов из пихты и кедра; «Тайга»), машиностроительные и металлообрабатывающие («Алтайский самовар» в г. Горно-Алтайск – металлоконструкции, электротехнич. продукция; «Майминский мотороремонтный завод») предприятия; произ-во швейных и трикотажных изделий, валенок, изделий с наполнителем из шерсти и пуха. Пром. произ-во сосредоточено в Горно-Алтайске, Майминском и Чойском районах.

Осн. виды транспорта – автомобильный (осуществляет почти все внутрирегиональные грузовые и пассажирские перевозки) и авиационный. Длина автодорог с твёрдым покрытием 2,9 тыс. км (2002). С северо-запада на юго-восток по территории А. проходит Чуйский тракт (трасса федерального значения; 541 км в пределах А.). Собственной сети железных дорог нет, ближайшая ж.-д. станция в г. Бийск (Алтайский край). Аэропорт в Горно-Алтайске; неск. вертолётных площадок.

Образование. Учреждения культуры. Средства массовой информации

В республике действуют (2003) 204 дошкольных учреждения (св. 6 тыс. воспитанников), 205 общеобразоват. школ (40 тыс. учащихся, св. 4 тыс. учителей), 29 учреждений дополнит. образования детей, 5 средних специальных и 7 проф. учебных заведений. В Горно-Алтайском ун-те (создан в 1993 на базе пед. ин-та) обучается 3,5 тыс. студентов. На территории А. функционируют 378 учреждений культуры, в том числе: Республиканский центр духовной культуры (с 1962); 3 музея (старейший – Нац. музей им. А. В. Анохина, основан в 1918); 161 библиотека (крупнейшая – Нац. б-ка, основана в 1920), 187 учреждений культуры клубного типа и др.

Крупнейшие газеты – «Звезда Алтая», «Алтайдын чолмоны», еженедельник «Постскриптум». Действует гос. телерадиокомпания «Горный Алтай».

Здравоохранение. Туризм, рекреация

В республике – 32 больницы, 6 диспансеров, 175 фельдшерско-акушерских пунктов; на 10 тыс. жит. – 32 врача и 117 лиц среднего мед. персонала (2002). Наиболее распространены болезни органов дыхания, пищеварения, инфекц. и паразитарные болезни. Курорт Чемал.

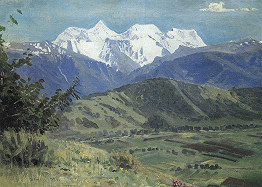

Регион обладает разнообразными условиями для отдыха и туризма. Наиболее развит туризм в Чемальском и Турочакском (оз. Телецкое) р-нах. Представляют интерес горные и горно-пешеходные виды путешествий, конные маршруты, водный и спелеотуризм, альпинизм и т. д.

Литература

На территории А. развивается литература на алт. яз., восходящая к др.-тюрк. лит. традиции. Создание собственной алт. письменности на основе кириллицы относится к сер. 19 в., однако алт. лит-ра возникает в 1930–40-е гг. Её основоположник – писатель и фольклорист П. В. Кучияк, автор пьес «Борьба» (1932), «Чейнеш» (1938), поэмы «Арбачи» (1933), повести «Аза Ялан» (1940). Во 2-й пол. 20 в. писатели Б. У. Укачин (писал на алт. и рус. языках), И. В. Шодоев, А. О. Адаров, Б. Я. Бедюров и др. обращаются к темам истоков алт. культуры, места алтайцев в совр. мире.

Изобразительное искусство

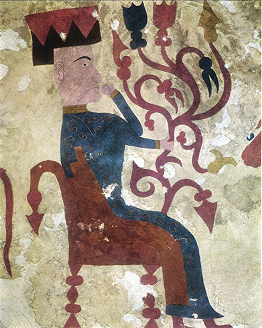

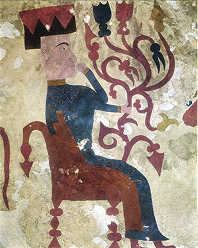

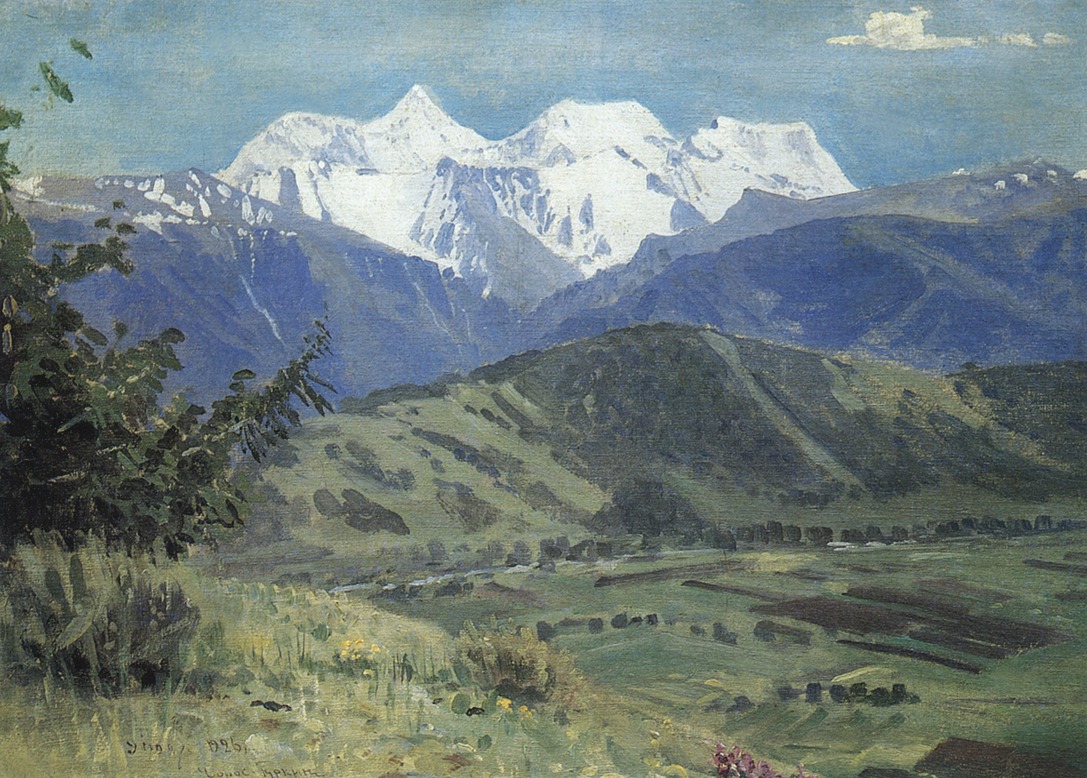

Древнее изобразит. иск-во А. представлено многочисл. петроглифами (Калбак-Таш, Елангаш, Бичикту-Бом и др.), росписями гробниц (Каракол), оленными камнями; в металлопластике раннего железного века – произведениями скифо-сибирского звериного стиля. Курганы пазырыкской культуры благодаря вечной мерзлоте сохранили срубные гробницы, татуированные мумии людей, а также одежду, детали конского убранства, ковры, посуду из войлока, кожи, бересты с использованием резьбы, аппликации, вышивки. От искусства Средневековья сохранились образцы худож. литья, чеканки, инкрустации, каменные бабы, наскальные изображения, надписи. Многие древние традиции сохранились до наших дней в нар. декоративном иск-ве (вышитые и войлочные узорные ковры, вышивка и аппликация на одежде и утвари, тиснение по коже, резьба по дереву). Известные мастера худож. промыслов – Б. Кудачинов, Я. Юдинов, Ч. Назыров. В нач. 20 в. на А. складывается проф. изобразит. иск-во. Его основоположники – художники Г. И. Чорос-Гуркин и Н. И. Чевалков, скульптор Я. Мечешев. Иск-во 2-й трети – кон. 20 в. представлено работами художников т. н. ойротской школы – П. Чевалкова, С. Дыкова, В. Тебекова, П. Елбаева.

Музыка

В муз. культуре объединяются традиции устного творчества алтайцев, рус. переселенцев (старообрядцев) и казахов. В нач. 20 в. композиторы А. В. Анохин и А. М. Ильин осуществили первые записи алт. фольклора, в 1920–30-х гг. создали первые муз. произведения на его основе. Среди композиторов и фольклористов – Г. В. Тихомиров, А. П. Новиков, А. К. Стоянов, Б. М. Шульгин, В. Пешняк, А. А. Тозыяков. В 1990-е гг. получили известность нар. праздник «Эл-Ойын» с выступлениями проф. и самодеятельных коллективов, фестиваль рус. нар. песни «Родники Алтая», фестиваль-конкурс мастеров горлового пения «Курултай сказителей». В Горно-Алтайске работают: Гос. филармония (1990), Гос. оркестр Республики Алтай (2003).

Театр

В Горно-Алтайске работает (с 1978) нац. драматич. театр. В репертуаре – рус. и зарубежная классика, более 50 пьес алт. авторов. Спектакли идут на рус. и алт. языках.

О традиционном нар. творчестве см. в ст. Алтайцы.