ЗОЛОТА́Я ОРДА́

-

Рубрика: Отечественная история

-

Родственные статьи:

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

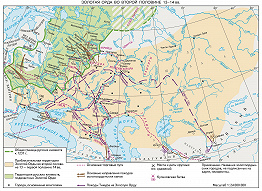

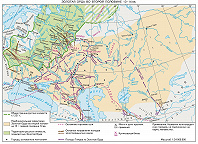

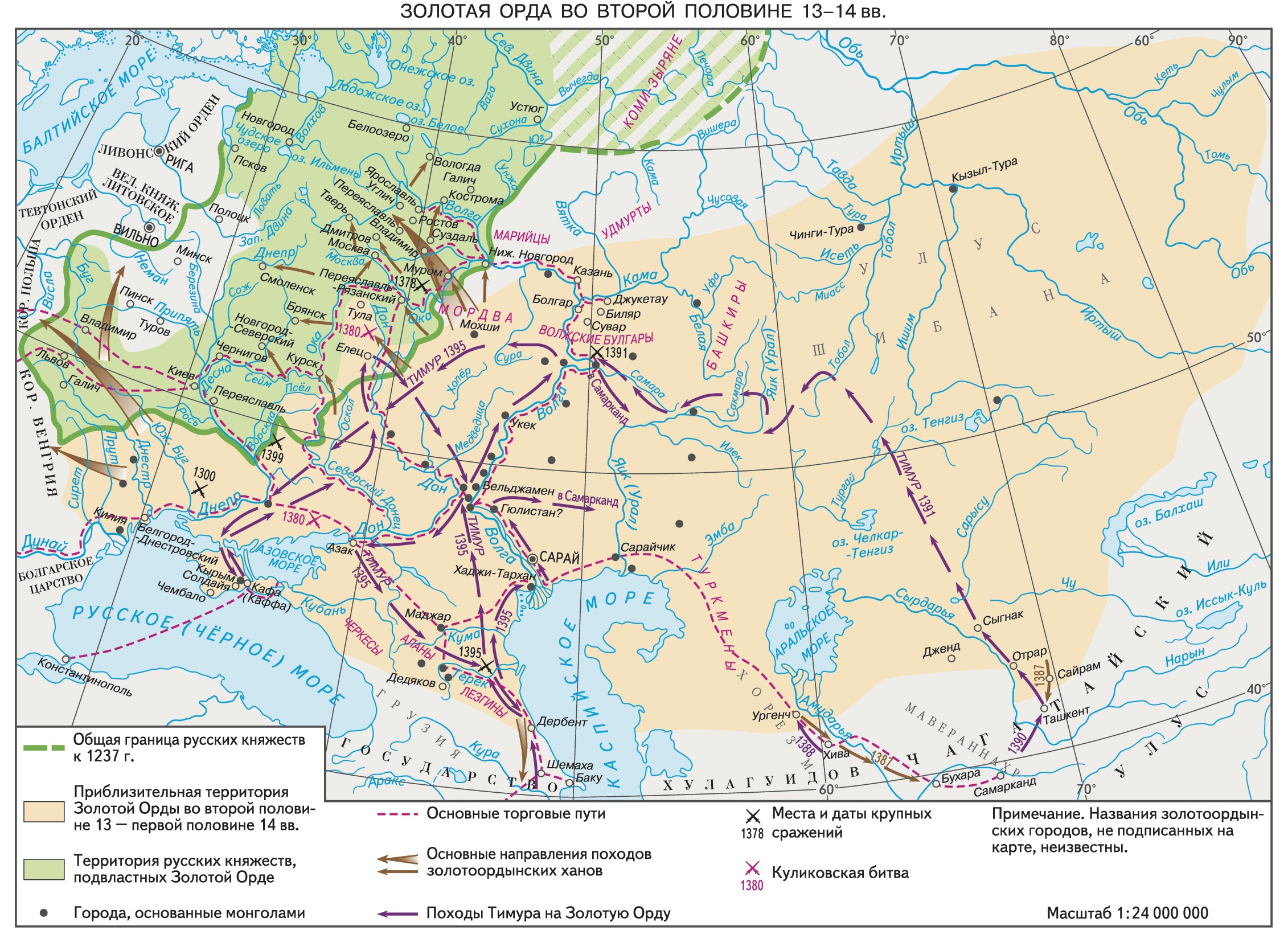

ЗОЛОТА́Я ОРДА́ (Улус Джучи), государство на территории Ср. Азии, совр. Казахстана, Сибири и Вост. Европы в 13–15 вв. Назв. «З. О.», производное от назв. парадного ханского шатра, как обозначение гос-ва впервые появилось в рус. сочинениях во 2-й пол. 16 в.

З. О. начала складываться в 1224 в составе Монг. империи, когда Чингисхан выделил своему старшему сыну Джучи (родоначальнику династии Джучидов) улус – завоёванные земли в вост. Дешт-и-Кипчаке и Хорезме. После смерти Джучи (1227) во главе Улуса Джучи встали его дети Орду-Ичен и Батый, заметно расширившие его территорию в результате монголо-татарского нашествия на гос-ва Вост. Европы в 1230–40-е гг. З. О. стала самостоят. гос-вом в правление хана Менгу-Тимура (1266–82) в ходе распада Монг. империи. К 14 в. она занимала земли от Оби на востоке до Поволжья, степные территории от Волги до Дуная на западе, земли от Сырдарьи и низовьев Амударьи на юге до Вятки на севере. Граничила с гос-вом Хулагуидов, Чагатайским улусом, Вел. кн-вом Литовским, Визант. империей.

Рус. земли оказались под монголо-татарским игом, однако вопрос о том, считать ли их частью З. О., остаётся непрояснённым. Рус. князья получали ярлыки ханские на княжение, выплачивали ордынский выход, участвовали в некоторых войнах ордынских ханов и пр. При соблюдении лояльности к ханам рус. князья правили без вмешательства ордынских властей, однако в противном случае их княжества подвергались карательным походам ханов З. О. (см. Ордынские набеги 13–15 вв.).

З. О. делилась на два «крыла» (провинции), разграниченные р. Яик (ныне Урал), – западное, где правили потомки Батыя, и восточное во главе с ханами из рода Орду-Ичена. Внутри «крыльев» существовали улусы многочисл. младших братьев Батыя и Орду-Ичена. Ханы вост. «крыла» признавали старшинство зап. ханов, но те практически не вмешивались в дела вост. владений. Адм. центром (местом работы ханской канцелярии) в зап. «крыле» З. О. был сначала Болгар (Булгар), затем Сарай, в вост. «крыле» – Сыгнак. В историографии принято считать, что при хане Узбеке (1313–41) возникла вторая столица зап. «крыла» – Сарай Новый (ныне существует мнение, что это одно из обозначений единой столичной агломерации Сарая). Офиц. документы З. О. до сер. 14 в. писались на монг. яз., затем на тюрк. языке.

Большинство населения З. О. составляли тюрк. кочевые племена (гл. обр. потомки кипчаков), которые обозначались в ср.-век. источниках общим назв. «татары». Кроме них, в З. О. жили буртасы, черемисы, мордва, черкесы, аланы и др. В зап. «крыле» во 2-й пол. 13 – 14 вв. тюрк. племена, очевидно, сливались в единую этнич. общность. В вост. «крыле» сохранялась прочная племенная структура.

Население каждого улуса занимало определённую территорию (юрт) для сезонных перемещений, платило подати, выполняло разл. повинности. Для нужд налогообложения и воен. мобилизации ополчения была введена десятичная система, характерная для всей Монг. империи, т. е. деление народа на десятки, сотни, тысячи и тьмы, или тумены (десять тысяч).

Первоначально З. О. являлась поликонфессиональным гос-вом: ислам исповедовало население быв. Булгарии Волжско-Камской, Хорезма, некоторые кочевые племена вост. «крыла», христианство – население Алании и Крыма; существовали также языч. верования среди кочевых племён. Однако мощное цивилизационное влияние Ср. Азии и Ирана привело к усилению позиций ислама в З. О. Первым ханом-мусульманином в сер. 13 в. стал Берке, а при Узбеке в 1313 или 1314 ислам был объявлен офиц. религией З. О., но получил широкое распространение лишь среди населения золотоордынских городов, кочевники ещё долго придерживались языч. верований и обрядов. С распространением ислама законодательство и судопроизводство стали всё больше базироваться на шариате, хотя прочными оставались позиции и тюрко-монгольского обычного права (адат, тёрю). В целом религ. политика правителей З. О. отличалась веротерпимостью, основанной на заветах («ясе») Чингисхана. Представители духовенства различных конфессий (в т. ч. Рус. православной церкви) были освобождены от налогов. В 1261 в Сарае возникла православная епархия; активно действовали католические миссионеры.

Во главе З. О. стоял хан. Высшим должностным лицом после него был беклербек – верховный военачальник и глава сословия кочевой знати. Некоторые из беклербеков (Мамай, Ногай, Едигей) достигали такого влияния, что назначали ханов по своему усмотрению. Высший слой правящей элиты составляли представители «золотого рода» (Чингисидов) по линии Джучи. Экономика и финансовая сфера контролировались канцелярией-диваном во главе с везиром. Постепенно в З. О. сложился разветвлённый чиновничий аппарат, использовавший гл. обр. приёмы управления, заимствованные из Ср. Азии и Ирана. Непосредств. управление подданными осуществляла знать кочевых племён (беки, эмиры), влияние которой росло с 1-й пол. 14 в. Беки племён получили доступ к верховному управлению, из их среды стали назначаться беклербеки, в 15 в. главы наиболее могущественных племён (карачи-беки) составили постоянный совет при хане. Контроль над городами и периферийным оседлым населением (в т. ч. русскими) поручался баскакам (даругам).

Осн. часть населения З. О. занималась кочевым скотоводством. В З. О. сформировалась собств. денежная система, основанная на обращении серебряных дирхемов, медных пулов (с 14 в.) и хорезмских золотых динаров. Важную роль в З. О. играли города. Одни из них при завоевании были разрушены монголами, а затем восстановлены, т. к. стояли на старых торговых караванных путях и обеспечивали золотоордынской казне прибыль (Болгар, Дженд, Сыгнак, Ургенч). Другие были вновь основаны, в т. ч. в местах, где находились зимние кочевые ставки ханов и провинц. наместников (Азак, Гюлистан, Кырым, Маджар, Сарайчик, Чинги-Тура, Хаджи-Тархан и др.). До кон. 14 в. города не обносились стенами, что демонстрировало безопасность жизни в стране. Обширные археологич. раскопки в городах З. О. обнаружили синкретич. характер их культуры, присутствие в ней китайских, а также мусульманских (гл. обр. иранских и хорезмийских) элементов в строительстве и планировке зданий, ремесленном производстве, прикладном искусстве. Высокого уровня достигли архитектура, изготовление гончарных, металлич. и ювелирных изделий. В спец. мастерских работали ремесленники (часто рабы) разл. национальностей. Весомый вклад в культуру З. О. внесли поэты Кутб, Рабгузи, Сейф Сараи, Махмуд аль-Булгари и др., законоведы и богословы Мухтар ибн Махмуд аз-Захиди, Сад ат-Тафтазани, Ибн Баззази и др.

Ханы З. О. проводили активную внешнюю политику. С целью распространения своего влияния на соседние страны они совершали походы на Вел. кн-во Литовское (1275, 1277 и др.), Польшу (кон. 1287), страны Балканского п-ова (1271, 1277 и др.), Византию (1265, 1270) и др. Гл. противником З. О. во 2-й пол. 13 – 1-й пол. 14 вв. стало гос-во Хулагуидов, которое оспаривало у неё Закавказье. Между двумя государствами неоднократно велись тяжёлые войны. В борьбе против Хулагуидов ханы З. О. заручились поддержкой султанов Египта.

Противоречия среди представителей династии Джучидов неоднократно приводили к междоусобным конфликтам в З. О. В 1-й пол. – сер. 14 в., в правление ханов Узбека и Джанибека, З. О. достигла своего наивысшего расцвета и могущества. Однако вскоре стали постепенно проявляться признаки кризиса государственности. Отд. районы становились всё более замкнутыми экономически, что в дальнейшем способствовало развитию в них сепаратизма. Большой урон государству нанесла эпидемия чумы в 1340-х гг. После убийства хана Бердибека (1359) в З. О. началась «великая замятня», когда в борьбу за сарайский трон вступили разл. группировки золотоордынской знати – придворная знать, провинц. наместники, опиравшиеся на потенциал подвластных регионов, Джучиды вост. части З. О. В 1360-х гг. сформировалась т. н. Мамаева Орда (на территории к западу от р. Дон), где от имени номинальных ханов властвовал Мамай, который был разгромлен рус. войсками в Куликовской битве 1380, а затем окончательно разбит в том же году ханом Тохтамышем на р. Калка. Тохтамыш сумел вновь объединить гос-во и преодолеть последствия смуты. Однако он вступил в конфликт с правителем Ср. Азии Тимуром, который трижды вторгался в пределы З. О. (1388, 1391, 1395). Тохтамыш был разбит, почти все крупные города оказались разрушены. Несмотря на усилия беклербека Едигея по восстановлению государства (нач. 15 в.), З. О. вступила в стадию необратимого распада. В 15 – нач. 16 вв. на её территории образовались Узбекское ханство, Крымское ханство, Казанское ханство, Большая Орда, Казахское ханство, Тюменское ханство, Ногайская Орда и Астраханское ханство.